全1815件 (1815件中 1-50件目)

-

広島市、秋の小景

こんばんは、ほうとうです。 最近の広島市内の風景をご紹介。 広島城 銀杏並木 平和大通りの銀杏 平和大通りの紅葉 市内にも紅葉が来ています。 また、来週半ばにぎゅっと寒くなりそうです。皆さんご自愛くださいませ。

2025.11.28

コメント(0)

-

紅葉は下ってゆく

こんばんは、ほうとうです。 15日(土)、広島県の西中国山地最奥部、島根県益田市との境付近にある、聖山(標高1113m)と高岳(標高1054m)を歩いて来ました。名勝三段峡の北、樽床ダムによってできた聖湖の西側にある二座です。二座を縦走周回しても10キロ余、標高差も少ないので、縦走するハイカーが多いです。 十余年前、この二座を周りましたが、紅葉には少し早く、紅葉見頃ならさぞ素晴らしいだろうと感じながら歩いたのを覚えています。今回、朝よりも昼頃の方が天気が良いという予報だったので、眺望が良い高岳が後になるよう、時計回りにしました。 樽床ダム堰堤西の駐車場に車を止めてスタートです。ここに着くまでにも見頃の紅葉を多く見かけました。 聖山登山口付近 林道脇 林道脇イ 林道脇ウ 十文字峠で林道から離れ、山道に入ります。途中から 落葉松(カラマツ)が見られるようになります。 聖山山頂は展望がありません。なので、小休憩したら、北の高岳に向かいます。 鞍部に下り、アップダウンが始まると、 臥竜山見ゆ 高岳東尾根が見える場所があります。高岳東尾根の南面の紅葉が見事なのが分かります。 高岳が近づくと、天気が良くなって来ました。 青空と紅葉 ススキの高岳山頂から臥竜山 この他、北側の八幡高原スキー場も良く望めました。 展望を楽しんだら、期待の東尾根を下ります。 東尾根紅葉 登山道紅葉 素晴らしい紅葉でした。 高岳登山口に降り立ったら、湖畔の周回車道をスタート地点に戻ります。 聖湖畔の橋から湖水と紅葉 湖水と紅葉の対比もいいですね。 帰宅時、高度計で紅葉見頃の標高を調べましたが、標高500~900mが見頃のようです。(街路樹は、日当たり、風通しが良いので、見頃となったものがそこそこ見られます。) 紅葉は確実に下って来ていますね。

2025.11.20

コメント(0)

-

辿り着いてできたもの

こんばんは、ほうとうです。 7日(金)、大阪、フェスティバルホールで行われた、ウイーン・フィルの演奏会を聴いて来ました。 折角、大阪に行くのだからと、数時間早めにやって来て、散歩しながらホールに向かいます。 八軒家浜から中之島 ここは、天満橋の西隣で旧淀川(現、大川)の船着き場、渡辺津であった場所で、平安末期から鎌倉時代にかけて、京の貴族(公家さん)たちが船で下って来て、ここで上陸し、紀伊半島南部の熊野へ向かった「熊野古道」の大阪のスタート地点でした。 西へ進みます。 中之島公園 バラ咲く中之島公園 中央公会堂、図書館(共に歴史的建造物)とフェスティバルタワー(ツインビル) 大階段横クリスマス・ツリー 毎年11月に入ると、年ごとにデザインを変えたツリーが飾られます。 ホール入口 ホールに着きました。 ようやく本編の話です。 曲目は、ブルックナーの交響曲第5番変ロ長調(ノヴァーク版)で、指揮は、2024年同オケの名誉会員となったC.ティーレマン。同オケ史上、一人の指揮者によるブルックナー交響曲全曲録音を成し遂げリリースした、独墺音楽のスペシャリストです。 彼は、これまでブルックナーの交響曲では、ハース版やノヴァーク版を演奏しており、1989年以降の国際ブルックナー協会フォッグ主幹就任後、出されたいくつかのキャラガンらの校訂版はまだ演奏していないようです。 こうした定着した評価の版を演奏することは、伝統を重視するウィーン・フィルに相応しく、良い選択だと思いました。 演奏内容は申し分なく素晴らしかったです。弦セクションの高尚な黄金の響きは、ホームグラウンドのムジークフェラインでないのに、しっかり聴くことができました。 この響きの理由を、誰か科学的に分析してくれないかなとも思います。 また、ティーレマンも丁寧にこの曲を仕上げておりました。 余談:終演時のカーテンコールの際、ステージ中央に戻って来たティーレマンが、指揮台に飛び乗ろうとして、片足のつま先を指揮台の角に引っ掛けてしまい、もう片方の足でドスンと着地してしまいました。しばらく足がジンジンしていた様子でした。あと数年で古希なんですから、音楽以外では落ち着いてね。

2025.11.15

コメント(0)

-

山の紅葉の楽園だぁ!

こんばんは、ほうとうです。 8日(土)、広島県安芸太田町の市間山(標高1109m)と立岩山(標高1135m)に登って来ました。西中国山地も紅葉が見頃なようなので、どの山にしようかと、調べていたら、この山の存在を知りました。安芸太田町役場から南西へ入って行くので、西中国山地の主脈と言うより、手前の山ということなります。そのせいか、あまり知られていない人気の低い山ですが、静かに歩ける穴場の山のようです。 上田吹集落の奥、臼谷林道に入ると、右上にある獣害除けの電気柵を開閉して進み、「市間山登山口まで0.6キロ」の小さめ案内板があるので、右折して砂利道を更に上がって行き、路肩が広くて普通車4台くらい止められる登山口に到着です。他に車は止まっていませんでした。(カーナビで道路が出てこなかったので、あえて書いておきます。) 登山口は紅葉した樹があって気分が上がりますが、すぐ杉林の尾根の坂に変わります。 坂が緩くなって来ると、紅葉した木がちらほら見え始めます。 間もなく、紅葉樹林に入り、紅葉があちこちに見られるようになります。 一気に気分爆上がり。 黄葉 紅葉 青空に映える黄葉 登山道と黄葉 紅葉・黄葉 ほぼ樹木に囲まれた市間山山頂からは、緩いアップダウンを繰り返しながら南西に進みます。 広葉樹林帯が美しくて、紅葉の楽園となっています。 大木と紅葉 幹と紅葉 ブナ黄葉 紅葉を見上げ 立岩山山頂が近づくと、 ドウダンツツジ紅葉が見られます。 大岩を南に巻きながら、ロープの岩場をちょっと登ると立岩山山頂です。 岩上の山頂なので、展望が抜群です。 立岩山山頂から市間山 立岩貯水池と紅葉の十方山 山頂標と秋の空 この先も歩くことは、時間の関係で諦め、引き返します。 目一杯の黄葉を纏うブナ もう一度紅葉の楽園を楽しみながら、登山口に戻り下山しました。 この山は、多くのハイカーに知って欲しいですね。

2025.11.11

コメント(0)

-

紅葉が始まった

こんばんは、ほうとうです。 2日(日)、広島県庄原市にある広島県民の森、比婆山連峰の北側三座、牛曳山(標高1144m)、伊良谷山(標高1149m)、毛無山(1144m)を歩いて来ました。 登山アプリ・サイトを見ていると、紅葉が始まったようだし、ちょうど「比婆山スカイピークハント」という、登山・トレッキングイベントをやっているので、クマ対策にもなると思うし、特に毛無山は斜面が緩やかなので、積雪後はスノーシューハイクが楽しめるので、その下見を兼ねてやって来たのです。 また、牛曳山登山口から少し登った所には、中国地方には珍しい白樺林があるので、それも見たいなと思っていました。 白樺・カエデの紅葉 白樺の黄葉 Ⅴ字谷を登って行くと、この連峰には珍しい 牛曳滝があって、この左岸を巻き上がります。 牛曳山の紅葉 稜線の黄葉 牛曳山北面の紅葉 晴れたり、曇ったり、小雨が降ったりの中、アップダウンを繰り返します。 伊良谷山頂西の展望地から(左から)立烏帽子山、御陵、吾妻山 毛無山にはいくつか六ノ原の公園センターへのエスケープルートがあるのが分かりました。 毛無山山頂から西方(左から)(出雲)烏帽子山、吾妻山、猿政山 色とりどりの落ち葉 黄葉カエデ 出雲峠まで下り、鳥尾川沿いに公園センターへゆるゆると下って行きます。 (以上2点)大カラス谷キャンプサイトの紅葉 (以上2点)小カラス谷キャンプサイトの紅葉 (以上2点)六ノ原の紅葉 ようやくやって来た秋山を楽しんで、帰路に着いたのでした。

2025.11.05

コメント(0)

-

山深き平家落人伝説の山

こんばんは、ほうとうです。 13日(月・祝)、高知県土佐町と同県いの町、大川村との境にある、稲叢山(いなむらやま、標高1506m)と西門山(にしかどやま、標高1497m)に登って来ました。 高知県と言っても、石鎚山系のすぐ南にあり、この辺りの水系は、吉野川上流部であり、高知側から見て石鎚山系の前衛峰となります。 また、壇ノ浦の戦いで敗れた平家の落人がここに立て籠もったという伝説があったと知り、徳島の剣山(日本百名山)とその麓の祖谷(いや)地方が有名なのに、まだあったのかとちょっと驚きでした。 稲村ダム脇から稲叢山 ダム管理事務所前に駐車し、トイレを借り、これから登る山を眺めます。雲が多めなのがちょっと気懸かりです。 事務所の横を進み、車止めゲートを通過して、ダム湖沿いに渓谷登山道入口まで歩きますが、路傍には多くリンドウが咲いていました。 渓谷登山道に入ると、細い沢沿いの道をゆるゆると登ります。 落葉の沢 沢の流れ 沢には大きい石があってその間を沢が流れていますが、苔も多く、和のテイストの風景です。 渡渉すると、稲叢山頂上に直接向かう道の分岐がありますが、平家伝説を見たいので、右の洞窟コースを選びます。 岩間の滝 斜瀑とすだれ滝 落差の大きくない色々な滝を見ながら登って行くと、大きな岩壁が近づいて来て、 大滝の前に出ます。 更に登って行くと、道の傍らに鎖の着いた岩があって、洞窟の表示があるので、岩を登ってみます。 伝説の洞窟 深さは余りありませんが、なかなか広く20人あまり入れそうです。伝説では、平家の落人がここに立て籠もり、追手と戦ったとのことです。 一旦登山道に戻り、洞窟下を進みますが、水の落ちる音がするので近づいて覗いてみます。 隠し滝(漆黒の滝) 大きな岩陰の隙間を細い滝が滑り落ちています。これなら平家の落人も水の確保には困らなかったことでしょう。 二段滝 更に進んで、細い尾根上の岩を巻きながら登ると、岩の上は平たく展望台になっています。 二枚岩からの眺め 登山開始時に見上げた大岩のすぐ奥くらいの場所でしょう。 ここから、登りは緩やかとなり、四差路に出ると左に折り返すように曲がり、稜線を進むと岩の山頂である稲叢山頂上です。 山頂は西側の展望が開けて、石鎚山系の眺望を期待していましたが、その山系稜線に雲が掛かってしまい、残念。 四差路に戻り、東北東の西門山へ行ってみます。 アップダウンを繰り返しながら進みます。 途中の 稜線鉄塔から石鎚山系で笹ヶ峰方面の稜線がわずかに望めました。 道は 深き森の中を進んだり、キレットの脇を通過したり、面白味がありますが、山頂は樹々に囲まれ眺望がないことが人気薄の原因かもしれません。 西門山からの帰りに、出来るだけ経路が重ならないように、稲村トンネル東口に降りてみることにしました。その下り坂では、 コケ斜面も見られ、また面白い風景でした。 そのまま車道を歩くと、ダラダラと長い下りになるので、緩い稜線上を行く、送電線の保線路コースに上がり、ショートカットしました。 コース上でたまに見かけました。 お先に紅葉 平家落人にまつわる山で、岩場や滝などの豊かな自然を感じられ良かったです。

2025.10.20

コメント(0)

-

広響がやった!!

こんばんは、ほうとうです。 16日、広島文化学園HBGホールで行われた、広響、マルタ・アルゲリッチ特別公演に行って来ました。被爆80周年ということで、2015年に同オケの平和音楽大使に就任した世界トップクラスを走り続けるピアノ奏者アルゲリッチ女史を迎えての特別演奏会です。 曲目は、プロコフィエフのピアノ協奏曲第3番ハ長調(独奏:角野隼斗)、プロコフィエフの古典交響曲ニ長調(ピアノ・デュオ版/編曲:寺嶋陸也)(アルゲリッチ&酒井茜)、朗読:クララ・シューマンの手紙より(朗読:アニー・デュトワ=アルゲリッチ)とベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番ハ長調(アルゲリッチ)。指揮は同団音楽監督C.アルミンク。 巨匠アルゲリッチの登場とあってか、広響の力はメインに注がれた感じで、プロコフィエフの協奏曲は、瑕疵はないものの、盛り上がりに欠けました。古典交響曲では、アルゲリッチが低音の伴奏メイン側。しかし、酒井がその伴奏に乗って演奏しているのは明らかで、アルゲリッチが見事に音楽をコントロールしていました。 そして、メインのベートーヴェンの協奏曲。レパートリー豊富な御年84歳の巨匠は、ここ一番の演奏会では、十八番の中からしっかり準備して望んでいるようです。ですから、この演奏会でも年齢を感じさせない、潤いに満ちた流麗な運指で、大いに盛り上げ、広響もこれに応え、豊かな良い響きを奏でていました。この演奏に聴衆が熱狂しないはずはありません。 満席の聴衆のほとんどが、スタンディングオベーションという大盛り上がりの終演となりました。 これに関しては、広響の歴史的名演ではないでしょうか。録音が発売されるのが楽しみです。

2025.10.18

コメント(0)

-

八百万(やおよろず)の神々が降り立つ山

こんばんは、ほうとうです。 11日(土)、島根県飯南町の琴引山(標高1013m)に登って来ました。 現在では琴引フォレストパークと言うスキー場がある山ですが・・・。 ゲレンデからの山容 そもそも、10月は全国にいる神々が、それぞれの地を離れることから「神無月」と言う別名があるのですが、その神々はどこへ行ったかというと、出雲に集まって会議を行うのです。 その時、神々はこの山に降り立ち、神戸(ごうど)川を下り、日本海に面した稲佐の浜に上陸し、そこから出雲の大社に集結したとされています。出雲には神々がいるので、当地で10月を「神在月(かみありづき)」と呼んでいるのです。 また、この山には出雲の国の大国主命(オオクニヌシノミコト)の琴(元々はスサノオの持ち物)が窟(いわや)にあったことが、この山名の由来となっています。 小滝 そんな古代ロマン・ミステリーが豊富な山で、山頂付近には大岩が点在し、パワースポットであったと想像されるこの山を歩こうと来た訳です。 「弦の清水」 琴にちなんで命名された小滝です。水の流れる様がマッチしています。 大神岩 結界の縄が張られています。この岩の穴が琴の隠されていた場所だとする説もあります。 山頂標柱 良く見ると山頂標柱の傍らには、飯南町のマスコット 「い~にゃん」(石像)と三瓶山が置かれています。 山頂からは北東すぐに支援豊かな 山頂から大万木(おおよろぎ)山や 山頂から南西の雲海が望めました。 山頂直下の大岩の間には 琴弾山神社(裏) 琴弾山神社(表)が祀られています。 出来るだけ多くこの山を楽しみたいので、琴弾山神社の下で敷波コースを下ります。 大ブナ そして琴の隠し場所の大本命 穴神琴弾岩(琴の岩屋)を巡って、大きく周回して山歩きを終えました。 ミステリーは何一つ解決できませんでしたが、楽しく歩けました。

2025.10.14

コメント(0)

-

街角小景

こんばんは、ほうとうです。 ここしばらくの間に、街角で見かけた花の風景です。 朝顔 電停脇のヒガンバナ 早く秋らしい涼しさになって欲しいですね。

2025.10.03

コメント(0)

-

研究は進む

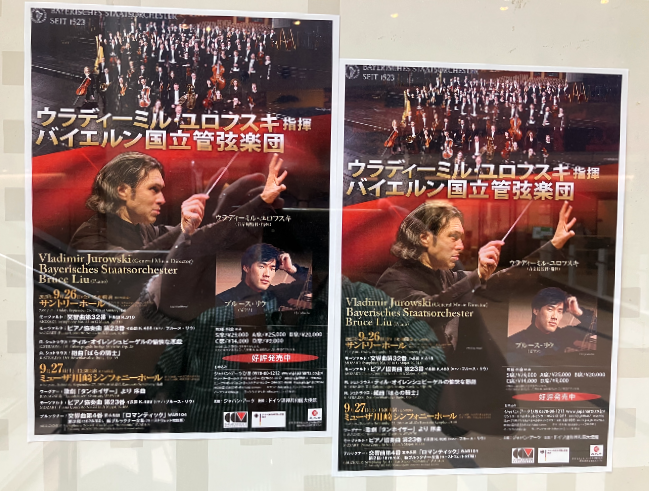

こんばんは、ほうとうです。 27日(土)、ミューザ川崎シンフォニーホールで行われた、ユロフスキ指揮バイエルン国立管弦楽団(バイエルン州立歌劇場管弦楽団)の演奏会に行って来ました。 今回の日本ツアーの情報を得たとき、東京、川崎のみと知り、関西にも来ないのかと少し残念に感じましたが、この川崎公演の曲目に興味が湧きました。 JR川崎駅、広重筆東海道五十三次「川崎宿」 考えてみると、羽田から川崎へは県境は跨ぐものの、多摩川を挟んだはす向かいの位置にあり、京急電車1本で行けるので、便利です。そこで、公演チケットを購入の上、安い航空券を探して行くことにしたのです。 駅ペデストリアンデッキからホール ミューザ川崎入口(赤レンガ倉庫は国鉄川崎駅時代、変電所として使っていたもので、今では傾けて飾りとして片壁面を使用しています。) 階段前オブジェ さて、本題へ。まずは曲目など。 1曲目は、ワーグナーの歌劇「タンホイザー」序曲(ドレスデン版)。 いわゆる初稿に当たります。1861年のパリ初演に際し、パリで定着していた、バレエ入りのグランド・オペラの形式にするため、1幕の前にバレエを挿入し、序曲もバレエにうまく繋がるように改変したのです。今回は改変前の、主題に回帰するドレスデン版を演奏したのです。今では両方が取り上げられ、どちらかが廃れた訳ではありません。 2曲目は、モーツァルトのピアノ協奏曲第23番イ長調K.488。(ピアノ独奏:ブルース・リウ) ユロフスキは、弦楽器の編成を低音を主に少し小振りにし、アンサンブルのようで軽やかな響きになるようにしていました。これも趣があって良かった。(ピアノアンコール:ショパンの子犬のワルツ) 休憩後の3曲目は、ブルックナーの交響曲第4番変ホ長調「ロマンティック」第2稿、新ブルックナー全集(コーストヴェット校訂)。 ブルックナーの交響曲改編については、以前書いた通りで、初稿は誰の意見も聞いていないもの、現在最も多く演奏されるのが、弟子などの意見により、書き換えた第2稿で、研究者の校訂により、ハース版とノヴァーク版の2種類があります。そして、国際ブルックナー協会主導で再校訂が進められ、英国の研究者コーストヴェットが、アメリカで初演するためにブルックナー自身が書き写した譜面を参考にしたもので、2018年出版されたものです。とは言え、日本の研究家・指揮者の高関健氏は「ハース版に近い」と述べておられます。 確かにその通りで、回帰する調性を求めて遷移する部分が増え、ミステリアス感が増すので、コアなブルックナー・ファンには賛同が集まるのではと思います。ワタクシもこの第4番に関しては、この版を支持したいという現在の考えです。 こうした点を考慮したのでしょうか、ユロフスキもミステリアス感を強調するかのような、演奏スタイルでした。まあ、演奏時間が長くなった分、オケの集中力が最後の部分で怪しくなりましたが、歌劇場のオケとしては世界トップクラスの実力を見せつけたのではないでしょうか。 オケアンコールは、ワーグナーの楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガーより第3幕前奏曲」。 大いに満足できる演奏で、来て良かったです。 ビュッフェ上ポスター

2025.09.29

コメント(0)

-

山には秋が

こんばんは、ほうとうです。 21日(日)、広島県北広島町と島根県浜田市との境にある雲月山(うんげつさん、標高911m)に登って来ました。 標高差が116mと低く、歩行距離3.5キロと短く初心者向けの山ですが、9月残暑が厳しく、雷雨もやたら多かったことから、ほぼ山歩き出来ていなかった身体にはちょうど良さそうです。とは言え、牧歌的草原から展望が楽しめることから、中国百名山に選ばれています。 前日の天気予報ではスッキリ晴れそうでしたが、来てみるとガスが掛かっていて、再度雨雲レーダーを確認してみると、日本海上の雨雲が北風に乗って流れて来そうです。 展望台下駐車場に車を止め、展望台東屋に上がってみます。 山栗と野生ギク 萩 東屋から上に道が続いていますが、これを登るとショートカットになってしまうので、駐車場に一旦戻り、車道を県境の峠登山口まで歩きます。 ハクサンシャジン 峠登山口に着いたところで、しっかり雨が降り始めました。水道の所に屋根とベンチがあるので、合羽を着て、雨が弱まるのを待ちます。雨雲レーダーでは、11時ころにまた強い雨が来そうなので、それまでの間に周回しようという狙いです。 峠から取り付きを登り切ると岩倉山で、その先鞍部に下りますが、北の島根側は針葉樹林が広がっています。 マツムシソウ 鞍部のオミナエシ 高山と言う小ピークを越え、なだらかな道を進み、雲月山頂に着きましたが、雨天で霧が湧いていて眺望が効かないので、先に進みます。 雲月山の西側は、広葉樹林が広がっています。 雲月山を振り返り 岩倉山(左)と高山 広葉樹林 この先、仲の谷へ下って木の橋を渡り、登り返すとスタートの駐車場に戻りました。 10時30分に戻ったので、大雨に振られることなく歩くことができました。 展望は望めなかったけれど、初秋の風景を楽しめました。

2025.09.22

コメント(0)

-

秋の?音楽祭スタート

こんばんは、ほうとうです。 京都駅ビル大階段と屋根 京都駅ビル屋根 13日(土)、京都コンサートホールで行われた、第29回京都の秋音楽祭開会記念コンサートに行って来ました。 今回のプログラム表紙絵は、「秋の東福寺」です。そして、今年、このホールは開館30周年を迎えました。ん?と言うことは、開館した年は音楽祭を開催しなかった?と思っていたら、開館は1995年10月だったので、9月中旬スタートの音楽祭は行われなかったんですね。 ただ、開館30周年を迎えたということで、同館ミュージックアドバイザー(京響前監督)の広上淳一さんの意見で、国内最大級のここのパイプオルガンを使おう、となってこの演奏会と京響による記念公演(11月15日)の曲目構成が決まったそうです。 と言うことで、本公演の曲国はオール・エルガープログラムで、チェロ協奏曲ホ短調と組曲「惑星」(この曲でパイプオルガン使用)。指揮は沼尻竜典、チェロ独奏は上村文乃。豪華な感じです。 協奏曲は、終楽章でしょうか、何かタイミングが合わずほんの一瞬?の部分があったのが残念でした。アンコールは、またエルガーのさようなら。ソリストが弦楽四重奏を伴奏に演奏する小品です。初めて聞きましたがいい感じの曲でした。本公演ではコンサートマスターにオーケストラアンサンブル金沢(OEK)のコンサートマスター、アビゲイル・ヤングさん(イギリス室内管など日英で活躍)を招聘していましたが、これがはまった感じで素晴らしかった。 メインの惑星は、近年の京響の充実を示す良い演奏でした。金管がちゃんとコントロールしてハイトーンを吹き、安定していました。その他の弦、木管、打楽器なども上手く響かせていました。 そよぐ萩の花 カレンダー上では秋を迎えたはずなのに、広島も更に京都も非常に蒸し暑く、ここは熱帯か?と思う有様で、帰宅時の京都駅新幹線ホームでは、自由席待ちの客に水分補給などの熱中症対策の案内アナウンスをしていました。早く涼しくならないかなあ。

2025.09.14

コメント(0)

-

湿原プラス滝

こんばんは、ほうとうです。 7日(日)、島根県飯南町の赤名湿原に行って来ました。 大万木山の登山後のことを調べていたときに見つけたのです。湿原なら春から秋まで何かしら花が咲いているはずです。普通の山と違って、水が豊富なだけあって、少し涼しいはずです。広大な湿原ではないと分かりましたが、気楽に楽しもうと行くことにしました。 広くはない駐車場に着くと、入口の隣に ソバ畑があり、白い花を咲かせています。出雲そばの名産地ですねえ。 道標や木道が設置され、歩き易いです。 ミソハギ ? サワヒヨドリ アギナシ ムラサキシキブ サワギキョウ 長尾池 湿地 キセルアザミ ハンノキ シラヤマギク 長尾池とハンノキ林 杉林へ光 一周歩いても2キロにならないので、物足りなく、近くに何か歩いて楽しめる場所がないかと、地図を開いてみました。 帰路途上の広島県三次市の布野の道の駅近くに滝があるのを見つけ、行ってみました。 八千代滝 有名な滝ではないですが、趣があって良かったです。(ふぉレスト君田という道の駅は、日帰り温泉やコテージなどあり、なかなかいいですよ。)

2025.09.10

コメント(0)

-

映画「国宝」の見方

こんばんは、ほうとうです。 絶賛上映中の映画「国宝」を観てきました。上映時間が長いとは聞いていましたが、・・・長かったぁ・・・。ほぼ3時間です。(ワーグナーのオペラは大抵5時間ですが、途中休憩があって、椅子も違うので、少々疲れますが、ため息は出ません。) 劇場エントランスディスプレイ作品と劇場の雰囲気がマッチしていて、年齢割引料金が適用してもらえる広島市中区八丁堀の「八丁座」で観てきました。(以下ネタバレを含みます。) 要約すれば、人間国宝となる歌舞伎俳優の50年記、です。 長崎にいた美少年が、訳あって有名歌舞伎役者の家に引き取られ、同い年のその家の御曹司と競い合いながら成長し、頭角を現して人気俳優として舞台の主役を演じるようになるが、思わぬことから入れ替わるように表舞台から姿を消してしまいます。それでも二人は歌舞伎に戻って来て、また舞台を盛り上げます。が、義父も御曹司も目を掛けてくれていた先輩人間国宝も世を去り、弛まぬ努力の結果、人間国宝に至るというストーリーです。 色々な人間関係が登場し、その分出演者も非常に多く、更にスタッフの数はおびただしく、パンフレットの字も2ページに抑えるため、とても小さく読むのに苦労します。 そんなもんだから、「伏線回収」や幼年期と成人期の登場人物の変化も多く、パンフレットだけでは1回の鑑賞で全てを理解するのは困難なので、関係するユーチューブを見るのも理解に役立ちます。 これだけ予算を組んで、(歌舞伎)関係者の協力を得て、俳優たちが信念と自覚を持って膨大な撮影を行えば、半端ない重厚感の作品が出来ることを証明して見せたと感じました。日本映画もやればできる!

2025.08.31

コメント(0)

-

神話から中世を経て今に至る

こんばんは、ほうとうです。 23日(土)、島根県奥出雲町の船通山(せんつうざん、標高1142m)に登って来ました。 山頂に広がるカタクリの花畑が有名な山ですが、この山の2つのメジャールートは、沢沿いで森の中を歩くので、暑い日差しを避けながら比較的涼しく歩けるのでは、と思ったのです。 今回は、幼児の水遊び場であるわくわくプール横に車を止め、亀石コースを登り、山頂から鳥上滝コースを下って駐車場に戻る周回コースとしました。 アスファルト舗装された林道を上っていると、亀石高殿鈩(たたら)跡があります。中国地方の山間部にはたたらの跡が所々見られます。たたらとは、剣などの武器、農機具などを作るため、鉄鉱石や砂鉄から、ふいごの風で加熱して鉄を取り出す場所のことです。ジブリ映画「もののけ姫」でも女棟梁烏帽子が村の女たちにさせていますね。 沢 フシグロセンノウ 美林の道 炭焼き窯跡を見ながら、登って行きます。 なびくホタルブクロ ブナ林の陽ざし 登山道は上り坂から横手道(水平道)に変わります。 ブナの根 沢の始まる林 この辺り、砂鉄を採集するためのカンナ流しという水路跡が見られます。 再度登り坂になり、鳥上滝コースと合流して一登りで山頂です。 山頂雷紋雲 雷紋とはラーメンどんぶりの縁に描かれている模様で、吉祥模様の一つです。祠と石碑の向こうの雲が渦巻いていて、雷紋のように感じられます。 山頂から奥出雲町 古事記に書かれた出雲神話、スサノオノミコトが八岐大蛇(ヤマタノオロチ)を退治したところ、その尾から天叢雲剣(アメノムラクモノツルギ)を得ることができ、これを天照大神に献上したという話が残っています。 天叢雲剣出顕地石碑 山頂は開けていて日差しが厳しいので、余り長居せず、一旦南側直下のダイセンキャラボクに似たイチイの大木を見て下山します。 こちらのコースも山頂部分から離れると、沢の始まる森の中を下って行きます。 鉄階段を下ると 鳥上滝です。 これが八岐大蛇のすみかと伝えられる場所です。 更に下って、三つの幹に分かれた 大ケヤキの根を眺めて、下山しました。 やはり暑くて大汗をかいたので、駐車場から少し下った斐乃上荘で日帰り温泉に入って汗を流して帰宅しました。栃木の喜連川温泉、佐賀の嬉野温泉と並んで日本三大美肌の湯に列せられる、トゥルットゥルの湯はおススメです。

2025.08.28

コメント(0)

-

広島の奥座敷、湯来町で涼しい渓谷歩き

こんばんは、ほうとうです。 17日(日)、広島市佐伯区湯来町の石ヶ谷峡を歩いて来ました。 広島市内から1時間弱(マイカー利用)で来ることができます。元々、佐伯郡湯来町だったのですが、合併し広島市佐伯区に編入されました。広島市街に近いので、「広島の奥座敷」と呼ばれる地域で、1000m近い標高の山々に囲まれた、温泉も湧き出る涼しい里です。 水内川は北東に流れて太田川に合流しますが、湯来出張所前から少し西に行った所で、水内川に流れ込む渓谷です。広島県の名勝に指定されていますが、訪れる人は多くなさそうです。 名号岩 ここからは見えませんが、南無阿弥陀仏の六文字が刻まれているそうです。 筍岩 長い淵 比丘(びく)の瀬滝 落差6mを滑り落ちる滝です。滝壺は長細く、直角に向きを変えています。たが、滝壺の深さは5mもあるそうで、水難事故が発生したこともあるそうで、注意が必要です。 三ツ瀬 広い小滝 夕立の滝 雨が降った後だけ現れる滝で、落差45mの滝です。 出合滝 夕立の滝のほぼ反対側にあります。元々、この峡谷本流に直接流れ込んでいたそうですが、崩落で滝が約20m後退し、現在の形になったそうです。 夫婦淵 淵とナメ 所々、川岸に降りられる場所があるので、水辺で憩うことができます。実際ここで小休憩しました。 天狗岩、こうもり岩 長滑(ながすべり) 小滝から淵 浅い流れでは、川の中を歩くのも涼しくて良さそう。(履物は対応が必要ですが。) 丸淵 燈明滝 4キロ強緩やかに登って来て、この先見所が少なさそうなので引き返すことにしました。 広島市街よりぐっと涼しく、見所も多いのでおススメの渓谷です。(夏は日が高くなると、アブが出て来ます。ご注意を。)

2025.08.21

コメント(0)

-

少しずつ変わりゆく広島

こんばんは、ほうとうです。 8月3日(日)、広島電鉄駅前大橋線の営業運転が開始され、路面電車がJR広島駅2階に直角に入って来て、停車するようになりました。 本当は、当日の開始の時に行って撮影したかったのですが、当日は非常に混雑しそうだったので、少し日にちが経ったときを選んで、自然に近い様子を撮ることにしました。 待ち受ける人々 それまでは、線路は南東側から回り込んでJR広島駅1階外側にJRホームと平行に止まる形でした。それだと的場、荒神、広島駅前東の3つの交差点で信号通過があり、2つの的場町、猿猴橋町電停があって、広島駅が間近なのに、なかなか進まず、ちょっともどかしかったのです。 それが、広島駅から真っすぐ駅前通りを走り、稲荷町交差点で元からある広電本線に入ることになりました。 降りてきた乗客 また、JR駅改札と同じ階で、屋根の下で繋がるので、非常に便利になります。 ホームの先の分岐カーブ (以上2点)高架線路を行く 駅ビルへの出入り 到着(手前側)と発車 すれ違い この改修で、猿猴橋町、的場町と的場交差点分岐、比治山線の段原一丁目駅が廃止となり、比治山線は松川町駅が新設されて、運行されることとなりました。 今後、広島駅前交差点上に、ペデストリアンデッキが造られて、ビックカメラが入居するBIG FRONTひろしまと福屋デパート駅前店が入居するエールエールA館が交差点や地下道を通らずに渡れるようになるそうです。 便利になり、広島の街が発展していって欲しいですね。

2025.08.14

コメント(0)

-

秋田のおまけ話

こんばんは、ほうとうです。 秋田遠征のおまけの話、観光情報です。 雨が降った場合に備え予備日を作っておいたので、最終日は観光にしました。 仙北市角館の武家屋敷を散策してみました。 通りに面した両側に、多くの武家屋敷が保存されており、その内見学できるものがあります。 家によっては、1軒500円の入場料を徴収する所もあります。 塀と屋敷 正面 木立と紫陽花 木立の日陰 懐かしのポスト また、最後の宿泊は、乳頭温泉鶴の湯に泊まってみました。日本秘湯を守る会の宿です。 ブナ林に囲まれた谷沿いにあり、秘湯感抜群です。一度泊まってみたいと思っていました。 入口 夕べの入口 提灯 水車 湯の沢と露天風呂棟 懐かしロビー 明かり 萱葺屋根の「本陣」宿泊棟は、大人気なので泊まれず、大正から昭和初期風の3号館に泊まりました。部屋にテレビ、クーラー、冷蔵庫はなく、トイレ、洗面は共同です。(free Wifiはあります。)現代社会から隔絶され、静かで、自然豊かな場所でのんびりしたい方、また、3種類の泉質があり、多くの浴室、露天風呂があるので、古の湯治の感じを楽しみたい人にはおススメです。 登山前、中は、準備の都合があるので、洗濯機、冷蔵庫がある温泉宿(ペンション)に泊まりましたが、下山後なら不便はなく、この雰囲気を楽しめました。 ノルウェー人のカップルも泊まっていましたが、古き日本を体験し楽しみたいと、浴衣を着、囲炉裏のある畳の間で正座で夕食にチャレンジしていました。 ここから手入れされたブナ林を抜け、乳頭温泉郷を歩いて巡る遊歩道もあり(湯めぐり号という巡回バスもある。)、散歩しながら色々な温泉に入るのも良さそうです。(実際、「休暇村」の露天風呂は、ブナ林に囲まれており、いい感じでした。)

2025.08.02

コメント(0)

-

中予市民の山を歩く

こんばんは、ほうとうです。 7月20日(日)、愛媛県東温市と久万高原町の境にある皿ヶ嶺(標高1278m)に登って来ました。県立自然公園に指定され、中予地区の市民の山で多くのハイカーが訪れています。 今回、上林登山口近くの風穴でヒマラヤの青いケシの花が見られる、との情報があったので、ここをスタート・ゴールとして歩くことにしました。 登山口から少し登った所に、ごつごつした岩の間から冷気が流れていて、石を組んで四角い穴が掘られています。穴の底にあるプランターに ヒマラヤの青いケシが植えられ、ちょうど開花していました。 元来、このような風穴は、養蚕のカイコの卵を冷たい気温で貯蔵するために作られたものですが、養蚕しなくなった今では、別の使われ方をしています。 山を登り始めると、もこもことした白い花の塊がたくさん見られます。 オトコヨウゾメ この塊がほどけて完全開花となるようです。 北斜面を登るので、 ブナの木が多く見られます。 霧のトレイル 斜面を登るとなだらかとなり、山名の由来である皿を伏せた山容の頂上を目指します。 山頂の北側には、 竜神平という湿原が広がります。この片隅に愛媛大学の避難小屋があり、近くに水場もあります。 竜神平に咲くハンカイソウ 下山時には、多くのハイカーが登ってきましたが、登山口から少し登った所で、「あとどれぐらいで(山頂)でしょうか?」と、何人もの人に尋ねられました。 おそらくその人たちは、予習もせず、地図も持たずに登るのでしょうが、広報、啓蒙活動の充実の必要性を感じたのでした。

2025.07.30

コメント(0)

-

原爆の日を間近に

こんばんは、ほうとうです。 24日(木)、アステールプラザ大ホールで行われた、広響のシン・ディスカバリー・シリーズ被爆80周年〈ヒロシマとモーツァルト〉に行って来ました。 曲目は、ペンデレツキの広島の犠牲者に捧げる哀歌、藤倉大のピアノ協奏曲第4番「Akiko’s Piano」とモーツァルト交響曲第38番ニ長調K.504「プラハ」。指揮は同団音楽監督C.アルミンク、ピアノ独奏は小菅優。 百日紅咲くアステールプラザ 舞台袖で待機中の明子さんのピアノ まず、ペンデレツキ作品。このテーマからすると、至極当然な選曲ですが、1960年に作曲され、1990年に広島で作曲者自身の指揮で世界初演された、現代屈指の作品です。 拍子のない、秒数で各楽器の出だしが示されています。終曲は全楽器が無音をしばらく続け、犠牲者への黙祷を表していると感じました。 ただ、広響はまだ現代作品に慣れていないようで、少し戸惑いがあるように感じました。 藤倉のピアノ協奏曲も、2020年作曲され、同年8月の広響の「平和の夕べ」コンサートで初演されたものです。1945年8月6日の広島で被爆し、大きく傷つきながらも、志ある人々によって保守・調整され、演奏可能な状態を保たれているアップライトピアノの背負う物語を活用すべく作曲されたものです。しかし、曲の4分の3は通常のグランドピアノで演奏され、終曲部分を明子さんのピアノのみで追憶のエピローグとして演奏されます。 独奏の小菅優は、確固たるビジョンの演奏活動を、揺るぎないテクニックで続けており、好きなピアニストの一人です。今日もしっかり弾いてくれ、気持ち良く楽しむことができました。アンコールは、メシアンの前奏曲集より鳩。テーマに沿った良い選曲を、明子さんのピアノで演奏してくれました。 モーツァルトの交響曲第38番「プラハ」。普通交響曲は4楽章なのに(この当時)、3楽章形式です。彼のオペラ「フィガロの結婚」を上演するために赴いたプラハで、聴衆の歓迎を受け、気分を良くしたモーツァルトが、そのオペラ上演の数日前に、前宣伝としてオペラのフレーズをいくつも散りばめて作曲したのです。そのため、形式や従来の調性にとらわれない不協和音を多めに含んだ短めの交響曲が出来たのではないかと想像します。 アンコールは、モーツァルトの交響曲第30番から第2楽章《アンダンテ・コン・モート》。 アルミンクが音楽監督に就任して以来、広響はモーツァルト作品をしばしば演奏しています。 広響はだいぶんモーツァルトのレパートリーを増やしたのではないのでしょうか。モーツァルトについては、素晴らしい演奏だったと思いました。

2025.07.28

コメント(0)

-

秋田・仙北市のプラスアルファ・トレック

こんばんは、ほうとうです。 秋田遠征トレックのおまけの話です。 3日目の7月10日は、楽に歩こうということになり、泊まっていたペンションの老夫婦オーナーに教えて貰った、大場谷地(おおばやち)に行ってみました。国道341号線を北に走り、玉川温泉を過ぎて鹿角市に入った所にある、湿地です。車は乗用車が若干台駐車可能です。ちなみに、八幡平周辺地域では湿地のことを谷地と言うようです。 ニッコウキスゲと木道 ハクサンシャクナゲとニッコウキスゲ ワタスゲ咲く湿原 ワタスゲとニッコウキスゲ 霧の湿原 霧が深く、ミズバショウも生えていて、熊とばったり出会う(冬眠から覚めた熊は、ミズバショウの葉や根を食べて下痢を起こして、宿便を排泄するということです。)可能性も考えられたので、半分くらいで引き返し、ここのハイクは終了としました。でも、穴場の湿原であることは間違いないと、感じました。 これだけでは物足りないので、仙北市内に戻って同市の最南部にある、抱返り渓谷に行ってみました。ここは、前日にネットや資料で、良さそうだなと思っていました。あのミシュランのグリーンガイドに掲載されているということです。全部を往復すると普通のトレッキングになりそうなので、下半分の主要部を往復することにしました。 入口 抱返神社を過ぎると、川面の鮮やかなこと。 碧色の川 絶壁 手掘の隧道 そして、前半最後のビュースポット! 回顧(みかえり)の滝 うーん、いい滝です。 滝落ち口のギボウシ 川の流れ この川は雄物川と合流し、秋田市で日本海に注ぎます。 美しい渓谷沿いの道、良かったです。

2025.07.25

コメント(0)

-

夏の朝に

こんばんは、ほうとうです。 話は少し遡ります。 7月5日、京都でのコンサートが午後開演なのに、朝早い新幹線で向かったのは、京都府立植物園の蓮が見頃になったとの情報があったからです。 蓮の花は朝に開き、その時が瑞々しくて見頃の時間帯ですから、出来るだけ早く行くことにしました。同園もこの時期は早めに開園してくれます。 以上4点(園内)半木神社前はす池の蓮 また、こちらでは職員による解説会が始まっていました。 以上4点四季彩の丘の蓮 ここには半夏生(はんげしょう)という、7月初めに咲くちょっと不思議に白い葉を持つ花もあります。京都では東山の建仁寺両足院の庭に咲く半夏生が有名ですが、予約を取るのがなかなか困難です。 以上2点半夏生 以上2点八ッ橋池の蓮 朝の静けさの中、ゆっくりとした時間感覚で蓮の花を楽しんだのでした。

2025.07.22

コメント(0)

-

今度は秋田側を

こんばんは、ほうとうです。 秋田遠征トレック2日目の9日(水)、今度は秋田側八合目登山口(標高1300m)をスタート・ゴールとして秋田駒ヶ岳を登ります。高山植物の宝庫の山で、日本海側も歩き、最高峰男女岳にも登頂して秋田駒ヶ岳を楽しみ尽くそうと考えたのです。 八合目登山口駐車場には、避難小屋、小さな売店と水洗トイレがあって、登山口には靴洗い場もあります。人気の山だけあって充実しています。 ここから片倉(新道)コースを登り、阿弥陀池から男女岳を往復し、横岳、焼森を経てシャクナゲコースを下って八合目に戻る設定としました。 さすがに八合目は森林限界を超え、ブナ等の森は越えているので、林床の植物は見られません。 ハクサンチドリ 分岐から旧道を見上げる 真っすぐ阿弥陀池に向かう旧道は崩落個所があって、通行を推奨されていません。男女岳を西に巻く新道コースを歩きます。 とは言え、片倉岳展望台付近からはお花畑が連続します。 ミヤマダイコンソウそして ニッコウキスゲとハクサンボウフウのお花畑が広がっています。 ニッコウキスゲの斜面 コバイケイソウの原っぱ 道は男女岳と男岳との間に入って行き、木道になります。 ハクサンシャジン ニッコウキスゲの庭 ミネウスユキソウと綿毛のチングルマ コザクラソウと綿毛のチングルマ ウサギギク ヨツバシオガマ 阿弥陀池と男女岳 男女岳山頂から岩手山 残念ながら、ガスが上がって来ており、田沢湖を見下ろすことは出来ませんでした。 一旦、横岳に上がり、下りに掛かります。 女岳と緑のシナモンロール似の小岳 焼森のコマクサと男女岳 湯森山、乳頭山へ続く山々 ハクサンシャクナゲと乳頭山 シャクナゲコース後半では、美しい樹皮のミネザクラの木も見られました。 下山後、山上から見下ろせなかったので たざわスキー場から田沢湖を眺めて秋田駒ヶ岳トレックを締めくくりました。 天気に恵まれ、数多くの高山植物の花々を愛でることが出来、とても良い山行となりました。

2025.07.20

コメント(0)

-

まずは南半分を

こんばんは、ほうとうです。 今年の夏の遠征トレックとして出掛けたのは、秋田県の秋田駒ヶ岳(最高峰男女岳、標高1637m)でした。前回の記事で掲載した写真は、名物「ババヘラアイス」で(ただし秋田空港で購入したのでカップに入っています。)、後方には「ハタハタ」サブレのポスターも写っています。 花の百名山に(日本二百名山にも)列せられ、数多くの高山植物が少しずつ時期を違えて咲き乱れ、その密度と量は東北地方トップクラスです。例年なら6月下旬がチングルマやタカネスミレの見頃の時期なのですが、この冬の積雪が多かったことから、開花が少し遅れると予想して、7月第2週で計画したのです。 この秋田駒ヶ岳は、複合火山で、岩手県境にも接していることから、場所によって咲く花も違うと考え、初日の8日(火)は、岩手県雫石町の国見温泉登山口(標高820m)から登って、ムーミン谷(元々馬場の小路と呼ばれていた)を通って、秋田駒ヶ岳南半分を周回し、国見温泉に戻るコース設定としました。 国見温泉の登山者用駐車場は、この時期満車になって、路駐も発生するとのことでしたので、宿で朝食は食べず空が明るくなり始めた時間に出発しました。ただ、平日でしたので駐車場に着いた時は余裕で駐車できました。(ただ、下山したときは、路駐の車も片手では済まないくらいでした。) 国見温泉登山口からは、南側外輪山の横長根に向け、ブナなどが生える自然林を登って行きます。 林床には ゴゼンタチバナが一杯咲いていてお出迎え。 更に登ると今度は ミヤマハンショウヅル(例のごとく、赤紫の大きい花びらの様なのはガクです。) 横長根の上に着くと、樹々の間から秋田駒ヶ岳の女岳などがチラリと見えます。反時計回りにゆるゆると登って行くと、森林限界を超え、 (右手前から)小岳、(奥)馬の背、男岳、(左手前)女岳が気持ち良く望めます。 大焼砂の分岐から、緩やかに下ります。 この辺りは広大な砂礫地で コマクサの大群生が見られます。 良く見ると 白花コマクサも。 また、夏雲の上にひょっこり 鳥海山が頭を出していました。 小岳の足元まで下ると、 綿毛となったチングルマの群生の中にエゾツツジが見られます。6月の暑さが花を早めたかなあと思っていましたが、ムーミン谷の入口で イワカガミとその奥にチングルマの群生が咲いていました。間に合った、と嬉しくなりました。 チングルマの群生 チングルマ咲くムーミン谷 エゾツツジ、ハクサンボウフウ、ウサギギク咲く斜面 ムーミン谷を行く ミヤマダイコンソウと小岳 ここから男岳に向け急坂をジグザグ登って行きます。坂の後半で息を整えると、 斜面にニッコウキスゲが咲き誇っています。もう一息、と元気が出て来ます。男岳山頂と阿弥陀池への分岐からは、ぐるりとニッコウキスゲが見られます。 ニッコウキスゲと男女(おなめ)岳 ニッコウキスゲの尾根 ニッコウキスゲと阿弥陀池木道 男岳山頂 男岳登頂後、阿弥陀池避難小屋で休憩し、横岳に登り返すと、 ハクサンシャクナゲ、浄土平の雪田、男女岳 そして大焼砂を下って国見温泉へ戻ります。 大焼砂、ムーミン谷、横長根と火口原の姿見ノ池を見下ろす 前日までの小雨や曇天から打って変わって晴天に恵まれ、花も色々見ることが出来、まず良い初日の山行となりました。

2025.07.18

コメント(0)

-

今しばらくお待ちください。

こんばんは、ほうとうです。 先週、ある所へ遠征登山(トレッキング)してきたのですが、素晴らしい風景ばかりで、写真の編集に時間が掛かっております。 今しばらくお待ちくださいませ。 どこへ行ったか、のヒントはこれ↓ 分かるかな?

2025.07.15

コメント(0)

-

ヤマカズはのせ上手

こんばんは、ほうとうです。 5日(土)、ロームシアター京都で行われた、山田和樹指揮バーミンガム市交響楽団の演奏会に行って来ました。 少し前により近い兵庫県西宮市でも公演があったのですが、ルツェルン音楽祭出演、フィルハーモニア管と録音、チェコ・フィル、チューリッヒ・トーンハレ、フィラデルフィア管等と共演した若いチェリストを聴いてみたくて、こちらの公演に来てみたのです。 折角、京都まで来るのだから、朝の新幹線に乗って開演前に京都市内をぶらぶらしてみました。 バラ園 噴水と夏の花たち(以上2点京都府立植物園) さて、コンサート本題です。 曲目は、ショスタコーヴィチの祝典序曲、エルガーのチェロ協奏曲ホ短調(独奏:シェク・カネー=メイソン)とムソルグスキーの組曲「展覧会の絵」(H.ウッド編曲)。 (ソリストアンコール:N.クロウダのチェロ組曲第4楽章、オケアンコール:ウォルトンの戴冠式行進曲「宝玉と王の杖」) 序曲では、コーダ(終結部)前のファンファーレでバンダ(金管別動隊)として京都両洋高校吹奏楽部が参加。バンダはしっかり準備・練習して望んでおり、良い演奏でした。東京の2公演では、千葉県立幕張総合高校がバンダ出演したとのことで、世界的オケとの共演はかけがえのない貴重な経験に相違ないでしょうし、彼らの中から音楽を志す人が出て欲しいですね。 協奏曲では、シェクがスケールの大きい、フレーズ感たっぷりの演奏で素晴らしかったし、オケも見事に伴奏に徹していました。 メインの展覧会の絵ですが、フランスのラヴェルが編曲したものが最も有名ですが、今回演奏されるのは、英国・ロンドンのプロムス(夏の音楽祭)を創始した指揮者・作曲家のH.ウッドがラヴェルに先立つ1915年に編曲したものです。特徴は、多数の打楽器とオルガンの使用、曲間の「プロムナード」をカットしていて、時におどろおどろしく、時に滑稽な、カリカチュア風のパロディ精神豊かな編曲となっています。 終曲「キエフの大門」では、遠くから聞こえてくる教会の鐘の音、オルガンが奏でる厳かな聖歌が続いているロシア・ウクライナ戦争の終結と平和を願っているようで、感じ入りました。 カーテンコール後、上着を脱いだヤマカズが舞台に戻り、舞台上や袖に残っていた団員を集めて聴衆に挨拶。 2023年に同オケの首席指揮者に就任し、翌年には音楽監督へ就任。オケとの相性は大変良好のようです。更に、ベルリン・フィル、ミラノ・スカラ座フィル、ニューヨーク・フィル等に出演、来年にはベルリン・ドイツ響芸術監督、東京芸術劇場音楽部門監督に就任予定と引っ張りだこです。 優秀な人材が世界で活躍するのは非常に嬉しいですね。今後の活躍を期待します。 閑話休題。京都府立植物園に行った後、暑さが厳しいので、比較的涼しい京都水族館にも立ち寄ってみました。 クラゲ 屋外のクラゲ風鈴 クラゲ風鈴と和傘 丁度、イルカショーも始まっていました。 イルカ2頭の立泳ぎ イルカジャンプ(以上5点京都水族館) 2頭のイルカの演技も揃って、トレーナーの技量も窺えます。 オケ団員、若いアマチュア演奏者、そして聴衆まで盛り上げてしまうヤマカズ、なかなかののせ(乗せ、載せ)上手です。

2025.07.08

コメント(0)

-

夏の真庭市散歩

こんばんは、ほうとうです。 鏡野町での散歩で満足し切れなかったので、西隣の同県真庭市へ立ち寄ってみました。 目的は、日本の滝百選の「神庭(かんば)の滝」です。 駐車場から料金所の近くまで来ると、萱葺屋根から落ちる雨だれに例えられる 玉垂の滝があります。 岩壁と青葉 滝見台から 落差110mの神庭の滝です。 日陰のガクアジサイ 緑 水辺のトンボ 曲がる流れ 奥行き 間近から神庭の滝 滝のほぼ中央に流れから頭を出している岩は、滝登りの鯉に見立てられ、鯉岩と呼ばれています。 中国地方ナンバーワンと称されるこの滝、見応えがありましたし、ここは、冷たいそよ風が絶えず吹いていて、涼しく歩くことができました。

2025.06.30

コメント(0)

-

鏡野町散歩

こんばんは、ほうとうです。 22日(日)、岡山県鏡野町を散歩してきました。 まずは、ニッコウキスゲが見頃と言う恩原高原スキー場に行きました。 グリーンシーズンのスキー場を利用して、ニッコウキスゲやノカンゾウを植え育てたようです。 ニッコウキスゲとノカンゾウの見分けですが、花びらが細めで強く反り返っているのがノカンゾウということでした。 ゲレンデの下部に植えられているので、実はそんなに広くありません。でも、中国地方でお手軽に見られるのはいいですね。 散歩にしては物足りないので、この後同じ町内の奥津渓に行ってみました。 奥津温泉のすぐ下流側にあります。 夏の渓谷 岩盤 笠が滝 渓谷の緑 渓谷に咲くギボウシ 釣人 奥津渓には岸を歩ける遊歩道があって良かったのですが、2023年の台風による大水で遊歩道が通行できなくなったそうです。遊歩道から眺める景色が良かっただけに残念です。 修復費用を提供してくれる人はいないのでしょうか。地元に元気が見受けられないのがちょっと気掛かりです。

2025.06.26

コメント(0)

-

広島市内花散歩

こんばんは、ほうとうです。 21日(土)、フェニックスホールでの広響のコンサートに行くのに、わざわざJR広島駅から歩いて、寄り道しながら向かいました。 実は広島駅から平和公園まで直線距離で2キロちょっとなので、途中、紙屋町等のショッピング街へ立ち寄って、その少し先の平和公園まで散歩というのもアリと思います。 リュウノヒゲ咲く広島駅南口 南側正面から駅ビル2階に突っ込んでくる、広電路面電車の高架線路とホームはもう出来上がっています。 8月3日にこの部分の営業運転が始まるので、そうなれば見てみたいです。 広島駅は三角洲のすぐ外側にあるので、まず京橋川に掛かる栄橋を渡り、上幟町(かみのぼりちょう)へ。安芸浅野家が茶人上田宗箇(そうこ)に築かせた池泉回遊庭園(大名が築いたので大名庭園とも言う)である、「縮景園」に立ち寄りました。 沙羅双樹(夏ツバキ)と石灯籠 咲く花に季節を感じます。 あじさいと流水 菖蒲 とは言いつつも、広島城お堀端や平和公園周囲の夾竹桃(キョウチクトウ)は、既に6月中旬には咲きました。本来盛夏に咲く花なんだけどなあ。 幽山の趣 州浜 美術館脇のあじさい(西洋品種ですね。) 梅の実 平和公園の南西端には咲いている タイサンボクも見かけました。 花を見て、季節感を楽しみました。

2025.06.24

コメント(0)

-

巨匠は来ずも、若手ソリストが・・・

こんばんは、ほうとうです。 21日(土)、広島国際会議場フェニックスホールで行われた、広響の被爆80周年特別定期演奏会に行って来ました。 平和公園内のフェニックスホール 当初、この演奏会はロシアの老巨匠V.フェドセーエフが振る予定で、ワタクシもあの強烈な個性のロシア音楽を聴くことを楽しみにしていたのですが、一昨年に続き今年も体調不良とのことで、今年も来日中止となりました。 代演は、ラトビア出身のA.ポーガ。お国柄というか、ロシア音楽を得意とする45歳で、ラトビア国立響の音楽監督を経て、現在はアドバイザー、そして、ノルウェーのスタヴァンゲル響の首席指揮者の任にあって、世界の有名オケに客演し、日本ではN響などに客演してお馴染みですね。 今後の飛躍が期待される指揮者です。 曲目は、今年没後50年のショスタコーヴィチのピアノ協奏曲第1番ハ短調とチャイコフスキーの交響曲第5番ホ短調。 そして、協奏曲のピアノ独奏は、角野隼斗、トランペット独奏が児玉隼人。どちらも絶賛売出し中の「ハヤト」コンビです。(今回、一つの曲で共演となりました。) さて、協奏曲の感想ですが、角野君の気合が半端なく、第1楽章のテンポが駆け出しそうなくらい速く、オケとテンポ感にずれが出来てしまいました。それ以外は良い演奏だったと思いました。(アンコールは、角野君がカスプーチンの8つの演奏会用エチュードより。児玉・角野でグノーのアヴェ・マリア。) 交響曲は、広響頑張っていたけれども、ヴァイオリンにもう少し豊かで美しい響きが欲しかった。 管楽器は、バランスが崩れそうになったり、フレーズのまとまりが怪しくなることもあり、息のコントロールをもう少し良くして欲しいと感じました。(オケのアンコールは、チャイコフスキーのエフゲニー・オネーギンよりポロネーズ。) 塑像(ホール1階)

2025.06.22

コメント(0)

-

大山の森とクワガタ?

こんばんは、ほうとうです。 15日(日)、鳥取県の日本百名山、大山(弥山、標高1709m)に登って来ました。 梅雨のさ中ですが、この日は小雨のち晴れ間の天気予報で、登山アプリ「YAMAP」のレポで固有種の「ダイセンクワガタ」が咲いている、という記事がアップされていたので、見に行こうと思ったのです。 朝早く南光河原駐車場に着きましたが、前日が大雨強風だったせいか、ガラガラで余裕で駐車できました。でも、目一杯霧が立ち込めて周りの景色は望めません。 しばらく車中で待機しましたが、小雨が降ったりやんだりで非常に蒸し暑く、この中、合羽の上を着て登ったら汗だくだくで地獄になりそう、小雨に濡れても風は無いから体温低下はなさそうだし、晴れてくればそのうちウエアも乾くだろうと、合羽の上は着ずに出発しました。 夏道登山道に入ると古い石畳の参道で、(阿弥陀堂を除いて)寺院の堂宇跡が両側に続きます。 堂宇跡のトリアシショウマ 古(いにしえ)に思いを馳せずにはおれない、心に染み入る風景です。 夏山登山道は石畳ではない普通の登山道に変わります。 ブナの大木 常行谷の森 大山周辺は良い森が広がって本当にいいですね。 タニウツギ咲く階段道 六合目避難小屋でも、八合目頂上台地の木道でも、弥山頂上に着いてもガスは晴れませんでしたが、頂上付近で淡い水色の、しべを二本飛び出たせた小さな花が咲いていてくれました。見たかった ダイセンクワガタです。 梅雨の鬱屈した気分を一気に爽やかにしてくれる花ですね。 頂上避難小屋で休憩していたら、段々と晴れて来ました。登りの時見られなかった眺望を楽しむため下山開始します。 青空のレンゲツツジ (右から)剣ヶ峰、(手前岩峰)別山、ユートピア、三鈷峰、甲ヶ山 行者登山道降り始めから三鈷峰 額縁構図に収まる三鈷峰西面がgood! ヤマボウシ 葉に光 行者谷の森はいつ来てもイイ。 元谷河原から北壁 振り返ると 元谷河原から寂静山と大山町の海 森を抜けると、大神山神社奥宮です。 狛獅子と逆さ門(表と裏が逆) 大山寺を抜け、楽しく山歩きを終えた後、帰宅途中に振り返ってみました。 溝口IC付近から大山西面

2025.06.18

コメント(0)

-

梅雨入り直前に

こんばんは、ほうとうです。 7日(土)、広島県庄原市の道後山(標高1271m)に登って来ました。 直前の天気予報で、雨が降らなさそう、に変わったので、軽く歩けておススメの山として登場することの多いこの山に来てみました。 多くは草原に咲く花を楽しめる山です。 スキー場ゲレンデ最上部にある、月見ヶ丘駐車場には水洗トイレもあります(ゲレンデ中間部のトイレはほぼほぼ故障)。 案内看板の右手を入って行くと、キャンプ場に着いてしまうので、看板の左側を真っすぐに入って行きます。 この辺りは自然林が広がっています。 シダ育つ森 森に射す光 東屋がある休憩所の先にある分岐から手前のピークである岩樋山(標高1271m)を通るルートを選択。間もなく林を抜け、展望が開けます。 まずは、南西側にスキー場のある 猫山山頂西からは 岩樋山から比婆山連峰が望めました。しかし、鳥取の大山には雲が掛かり、麓の駆け上がり始めた部分が見えただけでした。 岩樋山から道後山 岩樋山から道後山の草原には、 レンゲツツジのほか、イワカガミ、アカモノ、タニウツギ、ヒメハギ、ヤマヤナギの花が見られました。 道後山頂から一旦東に進み、下り始めた所で、分岐を右(南)に行くと、再び自然林に入ります。 カエデの林で悪くないです。 もう少し進むと、道後山頂の真南直下で、カジカガエルの声が聞こえてきます。 水があるなと思ったら、湿地が現れました。 大池と道後山頂 草原の山に湿地があるとは、ちょっと意外でした。 一旦鞍部の道に戻りますが、また岩樋山の南を巻く道に分岐します。 今度は ミズナラの道です。 東屋上の分岐で元の道に戻り、少し下ると ヤブデマリの花が陽射しに輝いて、にこやかに迎えてくれたのでした。

2025.06.09

コメント(0)

-

夏へ移り行く山

こんばんは、ほうとうです。 5月31日(土)、広島県北広島町の天狗石山(標高1192m)と高杉山(標高1149m)に登って来ました。 11年前にも天狗石山には登っていますが、あっという間に山歩きが終わってしまった感があったので、今回は稜線を伝って隣の高杉山を越えて周回することにしました。 翌日から6月ですし、季節の変わり目を感じられる花も見られるのではないかと期待して歩きました。西中国山地では、「ホンゾンカケタカ」とか「トッキョキョカキョク」とその鳴き声が特徴的に表される、時鳥(ホトトギス)の声も聞こえるといいな、と思いながら歩きました。 ユートピアサイオト(スキー場)を過ぎ、島根県浜田市との境にある、来尾(きたお)峠の駐車スペースにマイカーを止め、稜線の登山道に入ります。道は尾根の取り付きにありがちな、急坂になりますが、982mピークに達すると緩やかになります。 ここから先が、低い雑木林で、花が多く見られるようになります。 レンゲツツジ この花が咲いているのを見ると、夏も間もなくだなと感じます。 これ以外にも、この時期らしいギンリョウソウ、アカモノ、イワシモツケの花も見られました。 ブナの道 ブナとカエデ ブナやカエデの新緑も、少し色が濃くなっています。 高杉山分岐を過ぎると、大きな木が増えてきます。 と、この山の主かな?と思える、 柏の大木が待ち構えていました。 山頂手前には、 大岩があり、これが山名の由来かな、と思いました。山頂にも岩はあるのですが、こっちの方が神秘性や雰囲気があります。 山頂の展望台からの眺めを楽しみたかったのですが、北からの風に大量のガスが流れて来て、それは出来ませんでした。もう少し遅く出発すれば良かったかも知れません。 そそくさと天狗石山を後にし、分岐から急坂を下ります。下り切ったホン峠からもスキー場管理棟に下れますが、南西の高杉山を目指します。なぜなら、この山頂のすぐ西にはスキー場 リフト終点があって、そこからゲレンデが始まるので、眺望が楽しめるのではないかと踏んでいたのです。歩いていると、空が晴れてきたのが分かりました。 着いてみると、 才乙集落と中野冠山 そして、南西には西中国山地の雄 臥龍山(右手前)、恐羅漢山(中央奥右)、十方山(その左)が気持ち良く望めました。 一旦、その先に下り、西側のリフト終点がある小マキ山に登ってみて、鞍部に戻り、ゲレンデや管理用道路を下って行きました。 ゲレンデの白い花と一兵山家(いちべいさんが)山 もう空に夏雲っぽい雲が浮かんでいます。 ゲレンデの黄花と愉快な家 スキー場を出た後、農村風景を楽しみながら、駐車場所に戻り、山歩きを終えたのでした。

2025.06.02

コメント(0)

-

雨降る日の山歩きは

こんばんは、ほうとうです。 25日(日)、島根県飯南町の大万木(おおよろぎ)山(標高1218m)に登って来ました。 この時期は、山頂東斜面に生えているサンカヨウの白い花が咲いているのですが、雨が降るとこの花は透けてガラス細工かクリスタルか、と言うくらい透明になるのです。ただ、前日は酷い大雨だったので、小雨が降るくらいのこの日にしたのです。 でも、皆考えることは一緒で、狭い駐車場が早々に一杯になることが予想されたので、早めに出発しました。案の定、ワタクシが到着した20分後には門坂駐車場は一杯になりました。 コース設定は、時計回りに周回する、滝見コース、サンカヨウ群生地、山頂、たこブナ、山頂、渓谷コース、横手コースで駐車場に戻ることにしました。 門坂駐車場を出発すると、間もなく森の大木に ツルアジサイが白い花を咲かせていました。 更に上がって、分岐で川に降りると、 権現滝の水量が増えていて、見応えがありました。 分岐まで戻り、避難小屋、一服岩を過ぎると一旦舗装道に出ます。この時期らしい タニウツギの花が見られました。 すぐに山道に戻り、登って行くと東からの稜線道との合流点に 地蔵尊が祀られており、南西に向きを変え山頂に向かいます。 ブナの幹を伝う水 道端には、 ユキザサの花が多く見られます。 やがて、ハイカーの話声が盛んに聞こえてきました。登山道ではなく、登山道から少し藪をかき分けて入った所からです。 踏み跡をたどると、見頃終盤と見込んでいた サンカヨウが何とか咲いています。 透けるサンカヨウも見ることができました。(ちなみに晴れた日に、白い花に霧吹で細かい水滴を掛けたぐらいでは透けません。) 山頂東の避難小屋で、ホットコーヒーと行動食で一休みして、山頂広場で オオカメノキを見、5分北の所にあるこの山のもう一つの名物を見に行きます。 たこブナです。普通ブナはこんなに枝分かれしません。その異形が存在感たっぷりです。 山頂に戻って、稜線、渓谷コースと下って行きます。 静かの森 いい森の景色です。 小滝 なお、竜門滝があるのが、上から分かりましたが、この滝へ降りる道は、崩れて通行止めになっています。 森の中の白き流れ 小滝と森 自然林ばかりの素晴らしい森で、ブナやカエデの木が多いので、紅葉時期にもまた来たいですね。 見たかった透けるトン・サンカヨウも見ることが出来ました。 下山後、同町の頓原炭酸温泉「ラムネ銀泉」(浴室が狭いので少しロビーで待った。)のぬるめの湯にじっくり浸かって、しっかり温まり、また、少し三次側に戻った所で奥出雲そばを食べて満足して帰宅しました。

2025.05.27

コメント(0)

-

初夏の花農園でのひと時

こんばんは、ほうとうです。 18日(日)、広島県世羅町の観光農園の一つ、せらふじ園に行って来ました。 藤は見頃過ぎかなと思いましたが、逆に下から上に伸びる西洋のルピナスもここには植え育てられていて、こちらは見頃のようなので見に行ってみました。 正門から入ると、まず はなかがみa はなかがみb 足元にネモフィラ、奥にルピナス、更に藤、そして青空と上下対称になるように植栽されています。 藤はやはり見頃を過ぎていました。その分、入園料は少し安くなっています。 白藤 花渡し 藤棚 ルピナスと藤棚 藤 藤の散歩道 「紫式部の庭」と名付けられた植栽には色々な植物が植えられていました。 咲いたとき、咲いた後 紫蘭 アイリス 深山オダマキ カキツバタ類 サクラソウ オダマキ コマクサの仲間 高山植物の仲間も育てていたのですね。 さて、見頃のルピナスです。 昇り藤の谷ア 昇り藤の谷イ 登り藤とはルピナスの別名です。藤とは同じ形でも逆方向に伸びて行くことから付いた別名です。 青いルピナス ルピナス(タテ) ルピナス(ヨコ) シャクナゲとルピナス ルピナスと白藤 ルピナスの畑は圧巻でした。

2025.05.21

コメント(0)

-

大阪4オケの聴き比べ

こんばんは、ほうとうです。 10日(土)、大阪、フェスティバルホールで行われた、大阪・関西万博開催記念「大阪4オケ2025」(第63回大阪国際フェスティバル2025)に行って来ました。 まずは、変わってきたJR大阪駅北口旧貨物ヤード跡のうめきたエリアをちょいと散歩。 グラングリーン大阪 もうすっかり緑地公園になっています。いくつか商業施設もできていて、今後マンションの建設もされるそうです。 安藤忠雄展 エントランス前 北口駅前広場では、 ビーチバレーの試合が始まり、大階段に多くの人が座って見物していました。 自由通路で駅南側に出て、四つ橋筋をしばらく南下します。ホール正面を過ぎて、土佐堀川沿いには遊歩道があるので、立ち寄ってみます。 バラと彫刻 さて、公演の方ですが、大阪のフルオケ4団体が順に登場。 まずは、尾高忠明指揮大阪フィルハーモニー交響楽団(大フィル)の登場です。 曲は、武満徹の「波の盆」組曲とブリテンの歌劇「ピーター・グライムズ」より4つの海の間奏曲。 「波の盆」は、1983年放映されたTVドラマのために書かれた作品。曲を聴くだけで、映像が浮かび上がる、巨匠武満の日本の風土、空気感を表す個性溢れる作品です。 演奏後は、指揮者によるミニトークショー。(この間に次のオケへの入れ替わり。撮影可。) 尾高さんと(進行役)堀江アナ 2番手は、鈴木優人指揮関西フィルハーモニー管弦楽団。鈴木さんと言えば、親子2代続く古楽の指揮・演奏の名家ですが、息子の優人さんは幅広く指揮されます。 曲は、萩森(はぎのもり)英明の東京夜想曲(2023年初演)とL.バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」よりシンフォニック・ダンス。4曲目の「マンボ」では、オケ全員が立ち上がって揺れながら演奏するという、弾けっぷり。 鈴木(優)さん、作曲者萩森さんと堀江アナ 後半は、まず、山下一史指揮大阪交響楽団。 曲は、R.シュトラウスの交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」と外山雄三の管弦楽のためのラプソディ。外山は2016年から同団のミュージックアドバイザー、2020年からは名誉指揮者として携わっており、存命なら当日が誕生日のお祝いだったという、至極当然の選曲。 山下さんと堀江アナ 最後は、久石譲指揮日本センチュリー交響楽団。 曲は、久石譲のAdagio for 2 Harps annd Stringsとストラヴィンスキーのバレエ組曲「火の鳥」(1945年版)。久石作品は、マーラーのアダージェットへのオマージュとして書いたと言うことですが、序盤以降はもっと色々な曲想が出て来ます。「火の鳥」の1945年版は演奏機会が少ないのですが、19年版よりは長く、11年版よりは短くて、オーケストレーションでも木管が2管となっています。このオケのこの演奏会に合わせた選曲と言えるでしょう。久石さんは、2021年このオケの首席客演指揮者、今年からは音楽監督に就任しています。 久石さんと堀江アナ ここでは上手さの優劣は語りませんが、それぞれのオケが明確な個性を打ち出して、色々なオケをハシゴして聴きたくなるように、活性化すると良いですね。また、この公演については、関西の他のオケ(室内管を含む、関西には有力な室内管がいくつかある。)も参加する年があっても良いと思いました。

2025.05.15

コメント(0)

-

春山の花を愛でる山歩き第3弾

こんばんは、ほうとうです。 4日(日、祝)山口県山口市(旧阿東町)と島根県津和野町との境にある十種(とくさ)ヶ峰(長門富士とも、標高989m)に登って来ました。 その目的は、見頃の山芍薬(ヤマシャクヤク)を見ることです。ここにはヤマシャクヤクの自生群生地があるのです。この時期はそれ目的で多くのハイカーで賑わうようです。この花は、晩春GWころに咲くので、春山の花を楽しむのもそろそろ終わりかなと感じます。(北陸、東北、北海道や標高の高い所ではまだ残っているかも知れませんが。) なので、登山口はヤマシャクヤクコースのある神角(こうづの)八幡宮にある駐車場です。 この時期は集落の人が出てきて案内と料金(¥300ー)を徴収しています。仮設トイレも増設してくれているので、気持ち良くお支払い。 駐車場の案内看板 この時期は、ヤマシャクヤクコースを登り一方通行にしています。基本谷沿いの道となるので、降ると小石や土砂が落ちやすく、すれ違い困難でヤマシャクヤクに被害が出たり、ハイカーの危険性も高まります。 集落の少し上に、獣害対策のゲートがあるので、開け閉めして通過。 針葉樹の多い、薄暗い道を登って行きます。 テンナンショウの仲間 林道終点では、空が開け青空の下、 青葉が映えます。 細い谷の道を這い上がって、一旦平たい場所に出ると看板があって、ヤマシャクヤク自生地の始まりです。 ヤマシャクヤク 花開く 前夜少し雨が降ったことから、雫が付いてこれもまたいい感じです。 ヤマシャクヤク群生 開く二輪 群生の森 関西でも、金剛山や大峯奥駈道の一ノ垰~行者還間でヤマシャクヤクは見られますが、これだけの群生は見られません。貴重ですね。 開く一輪ア 開く一輪イ 開く三輪 群生の森の陽射し 尾根に乗ると、ヤマシャクヤクの群生は終わり。山頂に向けて登って行きます。 イカリソウ(花が船の碇に似ている) 山笑う (中央)円錐型の青野山(津和野町) ミツバツツジ まだ残っていたアセビの花 カエデ青葉 山頂は老若男女多くのハイカーが思い思いに休憩したり、景色を楽しんだりしていました。 案内に従って、神角コースを下ります。 朴の花 山藤 集落の手前で 宝篋印塔(ほうきょういんとう、墓塔又は供養塔、上部に相輪部が付いている。)を見かけました。 山自体が「十種神」が訛った山名の御神体であり、信仰心の強い地域かなと感じつつ、国道沿いの売店で「徳佐りんご」を使ったパイとジュースを買って帰宅したのでした。

2025.05.07

コメント(0)

-

小滝に下がる藤の花

こんばんは、ほうとうです。 4日(日、祝)、山の帰りにちょっと立ち寄ってみました。 山口市仁保中郷にある「仁保一貫野の藤」です。 藤はお寺などや庭に藤棚を設け、しっかり育てて見せてくれる所が多いのですが、ここのは自然に育ったのでしょうか、小滝の上に藤の房が咲いていて、ちょっと珍しいです。 地元では有名なようで、道路に案内看板も設置し、川べりに下りられるようにコンクリートの階段も造られており、結構人が見に来ていました。 これは 下流側の藤です。 花がもっと多ければ凄かったのでしょうが、滝のある岩盤に育った藤なので養分も少なく仕方ないでしょう。でも、滝の上の藤は珍しく一興でした。

2025.05.05

コメント(0)

-

カタクリの花畑

こんばんは、ほうとうです。 27日(日)、岡山県新庄村の毛無山(標高1219m)に登って来ました。 この山の山頂付近から東隣の白馬山(標高1060m)にかけて、カタクリが多く咲いているので、それを見に行って来たのです。 カタクリなどは春に花を咲かせ終わると、地上部分の花、茎、葉は姿を消してしまい、根だけで夏、秋、冬を越し、また次の春に姿を見せ花を咲かせることから、「スプリング・エフェメラル(春の妖精)」とも呼ばれています。また、カタクリは下向きにうつむくが如く咲くことから、恥じらう乙女を連想させ、人気の高い花でもあります。 新庄村の宿場町跡の「がいせん桜」は既に終わっていましたが、登山口の 山の家の前はちょうど桜などが咲いて、春の景色が美しいです。 登山口から杉林の中を歩いていきますが、 スミレなどが咲いて春山の気分を盛り上げてくれます。 沢の水も大そう綺麗で、この水は川魚の養殖にも利用されているとのことでした。 五合目付近から杉林は自然林に変わっていきます。 新芽が芽吹いてまさに春。 七・八合目辺りでは 山桜も咲いて気分は更に高揚します。 九合目の避難小屋を過ぎると カタクリが現れます。待ってました! 山頂手前では登山口の 田浪の集落が見下ろせます。 山頂からは 大山、烏ヶ山がドーンと正面に聳え立っています。 目を凝らすと、霞の向こうに 日本海も。 山頂からの展望を楽しんで、稜線のカタクリを楽しみに再出発です。 カタクリ花畑a ブナの根元のカタクリ 二輪 カタクリ花畑b 稜線道 カタクリたち 稜線に咲くカタクリ カタクリ花畑c キクザキイチゲと カタクリ花畑d 白馬山頂でカタクリと大山に別れを告げ、下山開始です。 少し下った尾根上で 山桜の向こうに毛無山を眺め、咲き誇るカタクリの花畑、その他の花々の景色に感激ひとしおで、春ならではの楽しくウキウキする山歩きの一日を過ごしたのでした。

2025.04.30

コメント(0)

-

春の使者、イワウチワを見に

こんばんは、ほうとうです。 20日(日)、岡山県鏡野町の伯州山(標高1045m)に登って来ました。 「春の使者」の花言葉を持つイワウチワを見るためです。 この山は高清水トレイルという縦走路の東端にあるのですが、駐車場からのピストンでは距離が短くなってしまうし、滝谷コースは深くて柔らかい残雪が残っている可能性が高いと判断し、滝谷コースの途中から分かれ、尾根上を行く新コースを登り、山頂すぐ下の伯州山荘前で合流し、同トレイルを西進、ブナの谷頭の西で南に折れ、丸山という小ピークから谷へ下り、赤和瀬駐車場に戻る計画を立てました。念のためチェーンスパイクも持参しました。 駐車場から作業林道を上がって行くと、 残雪が結構残っています。 谷沿いの道から右へ分かれると、 イワウチワが見られます。 イワウチワ群生もあって、気分上々。 途中から斜面を登る道が分岐しており(分岐しないと滝谷コースに戻る)、尾根の上に出ます。 この新コースは道幅が狭く、ギリギリまでイワウチワが咲いているので、踏んでしまわないようにしっかり注意しなければなりません。この手の春に可憐な花を咲かせる山野草は踏みつけに弱いものが多いです。また生育環境も限られています。 イワウチワは、そこそこ見られる山野草かと思っていましたが、調べてみると、東隣の兵庫県では危急種、北隣の鳥取県では準絶滅危惧種に指定されており、減少が顕著となっているんですね。 新コースのイワウチワ ブナの足元、残雪と 尾根が広くなり、残雪が増えて 滝谷コース合流点では、クマザサをかき分ける所もあります。 そしてブナに囲まれた 伯州山荘(避難小屋)があり、いい感じです。 一登りで伯州山頂ですが、展望は10m程手前の所が良いです。 西へ向きを変え、高清水トレイルを進みます。 針葉樹に囲まれた霧ヶ原周辺では、残雪の上を歩きます。 残雪縦走路 展望台(東屋)のある、ブナの谷頭で眺望を楽しみながら補給休憩。 丸山と南の泉山方面 縦走路上にはイワウチワは無いかと思っていまいたが、ありました。 縦走路のイワウチワ 縦走路から分岐で南に折れ、すぐに始まる ブナ回廊を進みます。少し進むとこの辺にも多く ブナとイワウチワが見られます。 丸山からは、左寄りに急坂(クマザサの茎を掴みながら下る所もある。)を下って行き、ブナの谷沿いの作業林道に降り立ち、残雪を踏みながら舗装車道に出、少し登って赤和瀬駐車場に戻りました。 狙い通り、可憐なイワウチワの花と穏やかに聳え立つブナを楽しみ、良い山行でした。

2025.04.23

コメント(0)

-

山間に続く桜並木

こんばんは、ほうとうです。 12日(土)、広島市内など平野部の桜は見頃が過ぎたので、三次市三和町(みよししみわちょう)敷名の美波羅川土手の千本桜を見に行って来ました。 3キロを優に超える並木で、往復して撮影しながら歩いたので、写真枚数が多くなります。ご容赦を。 特に道路標識は無いので、車を走らせながらそれと思われる桜並木を探しました。上流側に駐車可能な、案内看板のある場所を見つけ、駐車させてもらいました。 並木発見 川は清流という訳ではなく、生活排水も流れ込んでいるので、撮影には注意が必要です。 土手の桜 とは言え、桜は見頃で気分上々。 桜満開 所々でトラクターのエンジン音が聞こえてきます。 並木のカーブ ぼんぼり 祭りか花見会が行われるのでしょうか、ぼんぼりが飾り付けられている場所があります。 川の段 橋上から 橋 ライダーやドライバーが愛車とともに写真を撮ったりしていました。 白鷺 田の水面 弧と屋根 堤の桜 農業小屋 頭上にも 両岸の桜 山間の集落 満開並木 田園 細い川辺 枝垂桜、連翹と 橋を包む 田の神 桜の大ループ 満開の桜並木と周りに広がる農村、田園風景にほっこり、古き日本の風景に和まされたのでした。

2025.04.21

コメント(0)

-

三千本の桜のしま山

こんばんは、ほうとうです。 6日(日)、愛媛県上島町岩城島の積善山(標高370m)に登って来ました。 住所としては愛媛県ですが、しまなみ海道の生口島(広島県尾道市)からフェリーに乗って5分で渡れ、レモンなど柑橘類栽培が盛んな島で、山の「天女の羽衣」と称される3000本の桜が見頃になったようで、ちょうど「いわぎ桜まつり」も開催されるとのことなので来てみました。 生口島洲江港から岩城島・積善山 ここからフェリーに乗って県境の水道を渡り、岩城島北端の小漕港に上陸します。 小漕港からほぼ真っ直ぐに南下し、登山口広場へ。まつりの準備が始まっています。 天気良し 少し狭くなった車道を上がると 桜公園で、奥の広い場所にステージが設営されています。ここがまつりのメイン会場になるのでしょう。 ここからも細い 山頂への道が続いています。 ツツジ、ミモザ、桜の谷 西側が見渡せる場所では、 生口島、大三島と多々羅大橋が、北側が見通せる場所では 桜と生口橋が望めていい感じ。 花盛り 良く見ると、桜の根元に「○○記念」と書かれた札があり、祝い事があるたびに島民が桜の木を植えて、現在の姿になったことが分かります。 水仙と 桜と多々羅大橋 山頂東直下の駐車場(この日はまつりのため、一般車進入禁止)付近からは さんふらわドック入りが望遠レンズで確認でき、この辺りは造船関係も盛んなことが分かります。 山頂展望台から西 山頂展望台からは遮るもののない眺望が開け、ここで小休憩を取りました。 展望台から北 展望台から南西 展望台から山頂標石と東 山頂西駐車場の先に夕陽の展望台があるようなので行ってみます。 南西尾根 のどか そこまでにもちょっと良い景色の場所がありましたが、肝心の夕陽展望台は、周りの樹が大きくなっていて、眺めは半分。 引き返して南登山口に下り、山頂東を回る車道を周回してみます。 南登山口一本桜 こちら側にも少なめですが、桜が植えてあります。 山頂北側の三叉路に戻って来、登ってきた道を下って行きます。 桜道 妙見神社鳥居 賑やかになった桜広場を通り抜け、小漕港に戻り、穏やかで楽しかった花見登山を終えました。

2025.04.12

コメント(0)

-

植物園の春

こんばんは、ほうとうです。 3月29日(土)、桜の開花を確かめに、広島市佐伯区の広島市植物公園に行って来ました。 ここには色々な桜が丘陵地斜面に植生されていて、ソメイヨシノが満開でなくとも、他の桜や花が咲いているのが楽しめます。 正門内、少女像 早咲き桜二種 越の彼岸桜 ボケと 満開特等席 豆桜 ついばむ 春の色 白木蓮と 紫木蓮とタムシバ 染井競演 水仙と 丘陵地なので、遠望が効く場所もあります。 桜と極楽寺山 土佐水木、桜と宮島 休憩展望塔からは 厳島神社大鳥居が確認できます。 さて、まだまだ園内を散歩。 椿 花桃と茶室 花桃 梅と茶室 この後、温室群にも入ってみましたが、なかなか良く栽培されていて、素晴らしかったのですが、その写真は別の機会で。 桜、咲いた 身近な場所で、桜など春をのんびり楽しみました。

2025.04.03

コメント(0)

-

楽しみポイントたくさんのしま山

こんばんは、ほうとうです。 久しぶりにしま山に来てみました。 23日(日)、広島県呉市、倉橋島にある(倉橋)火山(標高408m、最高点、後火山標高455m)に登って来ました。広島湾の最南端にあたります。 いくつかコースがあるようですが、マイカーで行くので、桂浜温泉館をスタート・ゴールとし、半分周回することにしました。 登り始めて少しの所に、きのこ型の岩があり、「足休めの岩」と看板があります。裏側の下に足が入る窪みがあり、入れてみましたが、効果は???。疲れたときは、ふくらはぎが伸びて効果があるのでしょうか。 桜の大木 暖かくなったので、つぼみはどうかなと思って見てみましたが、まだのようです。 木が減って見通しが効くようになると、東の尾根上に 岩山展望所が見えました。下りのときにここを通過します。 もう少し登って、分岐から僅かに西に進むと、 千畳敷(大岩)から火山山頂方面が見上げられ、倉橋湾の眺めもgood. 千畳敷からも直登でき、 周囲の大岩を見ながら、高度を上げます。 山頂手前の大岩に梯子が掛かっていたので登ってみると、 倉橋本浦の集落が見下ろせます。 間もなく火山山頂の展望岩で、 大日如来も祀られています。 梯子を登ってみると、北西に 早瀬瀬戸と東能美島の陀峯山南に 倉橋湾北東に 後火山への稜線が望め、抜群の眺望です。 一旦鞍部へ下り、車道終点を過ぎて少し登ると東屋があります。 東屋前も眺望が良く、先ほどいた 火山山頂が良く見えます。 更に登って、小ピークを越えると後火山山頂です。ここは展望が良くないと思っていたのですが、東側の樹が切られており、その方角だけは眺望が効きました。 少し引き返して、看板のある分岐から南に伸びる尾根を下って行きます。 岩山展望所に着き、広い大岩(ふぐり岩)の上で小休憩。展望も楽しみます。 ふぐり岩から火山 倉橋湾 鹿島と橋 鹿島の向こうに薄っすら島影がみえますが、これは愛媛県松山市沖の中島です。もし、空気の澄んだ冬の良く晴れた日なら、松山市本土が見えるのではないでしょうか。 岩山展望所から斜面トラバースの小さい谷を横切って、上りの道に戻り、桂浜温泉館に下山しました。 桂浜温泉館から火山、後火山、岩山展望所 下山後、入浴してみましたが、良い温泉でした。昼食は、集落内の個人の和食の店も候補に考えていたのですが、丁度お昼になり、混んでいそうだったので温泉館のレストランに入りました。 まだ時期の、焼き牡蠣(3個)と牡蠣フライ(2個)のランチセットを食べましたが、リーズナブルで美味しかったです。 岩山からの瀬戸内の眺望、良い温泉、広島湾の海の幸、楽しみポイントの多い、おススメのしま山でした。

2025.03.28

コメント(0)

-

春、到来!?

こんばんは、ほうとうです。 昨日と今日、急に暑ぅーってなりましたね。 でも週末はまた冷えそうです。皆さん体調にはお気を付けてくださいませ。 広島市内の郵便局庭で見つけました。 郵便局の桜と紫木蓮(シモクレン)

2025.03.26

コメント(0)

-

積雪量を見誤ったぁ

こんばんは、ほうとうです。 20日(木、祝)、広島県庄原市の比婆山系へスノートレックに行って来ました。 中国自動車道の冬タイヤ規制は解除され、国道にも積雪は無い様子で、スキー場は営業終了したので、静かにシーズン最後の雪山を楽しもうと来ました。ただ、公園センター手前約3キロから路面に雪が残ってきたので、雪が無いか、薄いところをタイヤが走るように、マイカーのスピードを落として上って行きました。 が、駐車場所を探しているときに、雪の深い所にはまってしまい、抜け出すのに少々時間が掛かってしまいました。とは言え、トレッキング出発予定時刻より少し遅くなったくらいなので、出発しました。 公園センターの裏側に回ってみると、 ノートレースに木の影がいい感じなのですが、既に足首が完全に雪に埋まっています。 そこで、この先の第一キャンプ場への道と分かれたところで、ワカンを装着、スノーシューほどではありませんが、浮力が付いたので歩き易くなりました。 アニマルトラック✕ こんな動物の足跡を見るのもまた楽し。人間と比べて動物は身軽です。 久し振りにワカンを使い、靴は近年新調した積雪期用登山靴なので、紐が緩んだりして、何度も締め直し、歩行スピードは上がらず、周回する時間は無いと判断し、一番手前のポイントである展望園地で引き返すことにしました。でもワカン無しでは膝上まで脚が沈むので、何とか紐が緩まない結び方を見つけました。 静かな木立 展望園地で休憩、補給し、 展望園地から比婆山連峰北部の山々 展望園地から北東・東方向景色を楽しんで引き返したのでした。

2025.03.23

コメント(0)

-

ちょっとした春を感じに

こんばんは、ほうとうです。 16日(日)、芸文センターでのコンサート前に少し時間があったので、ホールに比較的近い尼崎市久々知(くくち)にある、近松公園に立ち寄ってみました。最寄駅はJR宝塚線塚口駅で、南東方向に徒歩で10分弱の所にあります。 梅が咲いている様だったので、見に行ってみました。 紅梅白梅 池泉回遊の公園になっていて、その周りに植物が植えられています。 君は何を見ているか この公園の名の由来は、そう、江戸時代前中期に人形浄瑠璃や歌舞伎作家として活躍した近松門左衛門 なのです。 この公園の片隅に広済寺という寺があるのですが、近松は晩年この寺の復興に尽力し、彼の墓は広済寺の中にあるのです。(大阪市中央区谷町の寺の跡にもあるとされています。) ボケの花 文化的な雰囲気のご老人は見かけず、近所の尼崎の暇そうな爺さんが東屋の屋根の下で、何をすることも無く、ぼんやりと時を過ごしておりました。

2025.03.20

コメント(0)

-

爆進を続ける京響

こんばんは、ほうとうです。 16日(日)、兵庫県立芸術文化センターで行われた、沖澤のどか指揮京都市交響楽団(京響)の演奏会に行って来ました。 クラシックファンなら沖澤さんのことはご存知でしょうが、あまり詳しくない方のために、あえて彼女の略歴をご紹介します。 青森県出身で、高2の冬に音楽の道を志し(それまでチェロやオーボエをやっていたというが、その時期に音大志望はするのは明らかに遅い。)、でも東京芸大に現役合格し、首席で卒業(おいおい、どんな才能!)。同大院を修了後、ベルリンの音大に進学し修士取得。2019年フランスのブザンソン国際指揮者コンクール優勝。2020年、ベルリン・フィル監督ぺトレンコの助手、2022年セイジ・オザワ松本フェスティバルに招聘され歌劇「フィガロの結婚」を指揮、2024年には同フェスティバルの首席客演指揮者に就任。京響へは、2023年春から常任指揮者で、1児の母でもあります。 芸文センター前庭 曲目は、前半が藤倉大のヴァイオリンとフルートのためのダブル協奏曲(京響などの共同委嘱作品)、ヴァイオリン独奏は金川真弓、フルート独奏はクレア・チェイス(ピッコロ、バスフルート持替え有)。 そして後半がR.シュトラウスの交響詩「英雄の生涯」。 まず、藤倉作品。作曲者自身が語っているとおり、ヴァイオリンとフルートが二羽の鳥のように飛び回りながらさえずる感じですが、その飛び回る世界が、私には、東洋と西洋、温帯と熱帯、三次元と四次元という風に対極の空間を移ろいながら飛び回っているように感じました。いい曲です。 そして、メインの「英雄の生涯」。ドイツで修業した沖澤さんですから、どんな演奏を聴かせてくれるか、興味津々でした。 演奏が始まるや、今までの京響と違う 豊潤な響き、全パートが響き合っている。以前の京響は時に力押ししてくることがあったのに、関西では急速に力を付けて来ているのは知っていたけど。これは次元が違って上手くなっている。沖澤さんの振る公演のチケットの売り上げがすごい勢いらしい。 広島から行った甲斐がありました。 これは、もう関西ナンバー1のオケになったと言えると思いました。 早咲きの八重桜

2025.03.18

コメント(0)

-

つぼみが膨らむ

こんばんは、ほうとうです。 ちょっと帰省して来ました。 日中は暖かくなりました。 櫻の想い 桜の開花が待ち遠しいです。

2025.03.09

コメント(0)

-

雪遊びのチャンス!

こんばんは、ほうとうです。 23日(日)、広島県安芸太田町の深入山(しんにゅうさん、標高1153m)に登って来ました。 寒波は中休みの感じで、高速道路で最寄りの戸河内ICまでノーマルタイヤで行けると分かり、地道はチェーン走行で行けそうなので、木の生えていない(毎年春に山焼きをするから)この山で遊ぼうと考えたのです。 登山サイト「YAMAP」にも多くの記事がアップされています。ほぼ全員が東登山口のいこいの村ひろしま駐車場から入っているので、そこに向かいました。 東登山口 林 少し登ったところで、坂の傾斜がきつくなってきたので、ヒールリフター(踵を高い位置で止め、ふくらはぎの負担を軽減する装置)を使います。 一本木といこいの村ひろしまを見下ろす この木は良い目印になります。 山頂手前の露岩がある、肩まで来ると 肩から山頂がしっかり望めました。この手前辺りで少し吹雪かれたのですが、長続きしないと読んで進みます。 踏み抜きにはまったり、近くに雪の亀裂、雪庇を見ながら 山頂に到着です。残念ながら周囲の山々は望めなかったので、撮影だけしてそそくさと 下ります。りゅうびのお尻にぶら下がっているのは、しっぽではなく、 遊び道具の「ヒップそり」です。(手前側、奥側は雪上を沈まずに歩くスノーシューです。) 東登山口近くのやや傾斜のある斜面を 坂の準備して、坂の上にトレッキングポールを立てて、下に人が居るという目印にしています。この山はそこそこ初心者のBCボーダーが来ているのです。 そうして踏み固めて滑りやすくした坂を、ヒップそりに乗って 滑るのです。トレッキングポールを1本持っているのは、滑り出しの勢いをつけるためと、いざという時のブレーキとして使うためです。 何本か滑って、お腹が空いたので終わりにしました。 翌日はまた寒気が強まり、広島市内でも積雪となり、高速道路も冬タイヤ規制となり、行けなくなったので、行っておいて良かったです。今期初スノーシューでしたから。2月最終週は相当気温が上昇しそうです。

2025.02.25

コメント(0)

全1815件 (1815件中 1-50件目)

-

-

- ◆パチンコ◆スロット◆

- 大阪府貝塚市 低貸スロット(2.5円…

- (2025-11-29 00:00:08)

-

-

-

- フィギュア好き集まれ~

- 僕の夢のコレクション(158) タイムク…

- (2025-11-25 23:57:08)

-

-

-

- 鉄道

- JR貨物 DE101663

- (2025-11-29 00:10:07)

-