2025年01月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

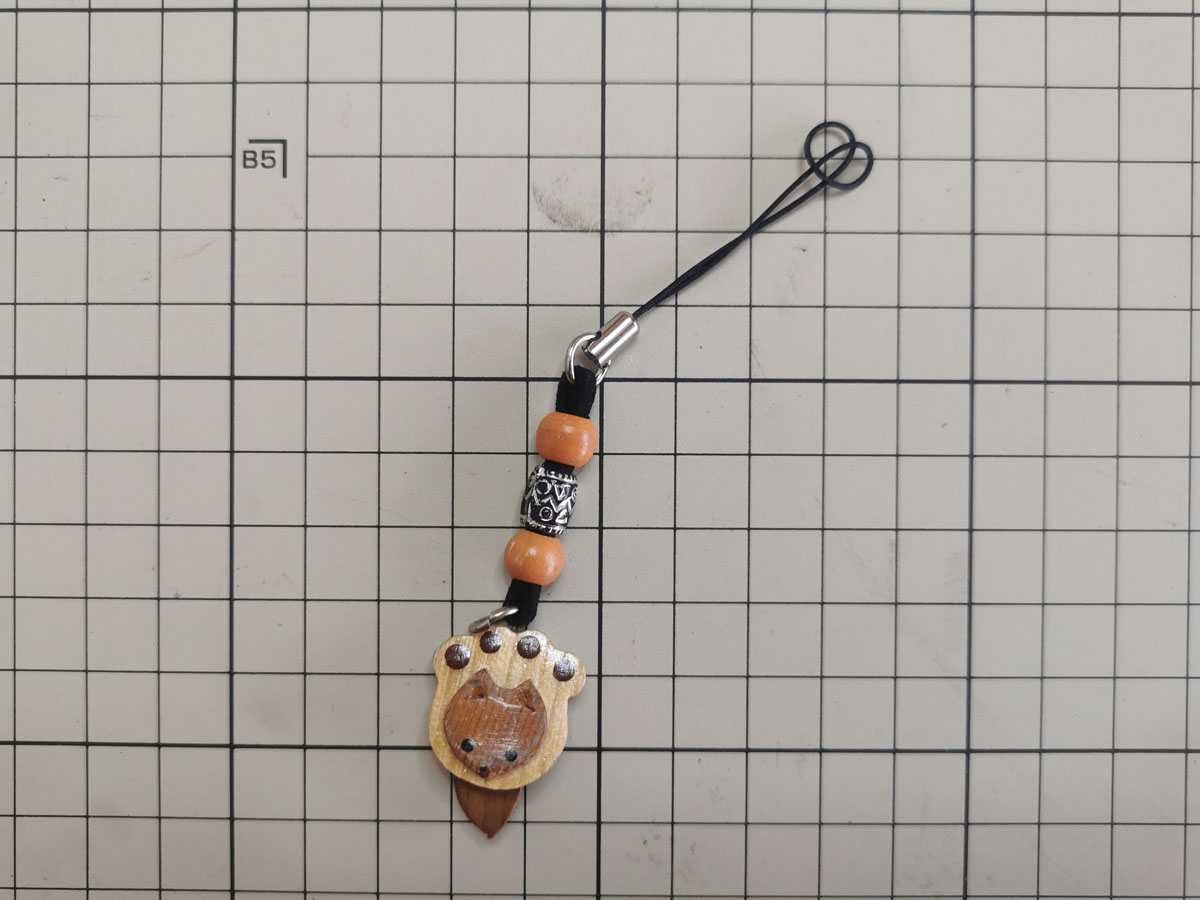

本日のDIY(ストラップの修理)

本日はストラップの修理。北海道土産でしょうか?キタキツネっぽい姿があしらわれたストラップです。ひっくり返すと、しっぽの部分が軽くネジ止めされていて、ストラップの動きに合わせてしっぽが揺れる仕組みになっているのですが・・・その木製のしっぽが壊れちゃってました。壊れた部分を修復するため、木工用ボンドと木屑を取り出します。なお、木屑を保管している棚から取り出す時にぶちまけて大惨事になったのは秘密だ。木工用ボンドと木屑をネリネリして・・・補修箇所に盛り付け。乾燥したら形を整えて、リューターで穴あけ。その後、瞬間接着剤を塗布してコーティングしておきました。で、穴の部分に一応シリコンスプレーを吹いて滑りやすくしておいて、ネジ止め。これで完成です。

Jan 30, 2025

コメント(0)

-

週末謎解き@浅草(お嬢様はエスパー探偵 ぶらり浅草編)

冬は寒いので、周遊型、街歩き系の謎解きは控えていた(寒空の下で謎解きすると、手がかじかんで辛いのです)のですが、今週末は久しぶりに謎解きでもやろうかと決めてました。18時頃までには帰宅しなければいけなかったのですが、まぁ、東京、千葉、茨城辺りの謎解きなら大丈夫だろうと。で、選んだのは、浅草でやってる街ハックの「お嬢様はエスパー探偵」シリーズの第二弾、「お嬢様はエスパー探偵 ぶらり浅草編」です。第一弾は以前横浜のランドマークタワーでやっていたのですが、期間限定だったので現在は既に終わってます。今は、浅草でやってる第二弾の他、秋葉原でやってる第三弾、そして上野公園・アメ横で第四弾が展開中。タイトルからしてイロモノっぽさがありますが、以前から気になっていたので第二弾の浅草編にトライすることにしました。浅草は昔からちょくちょく遊びに来ることが多くて、しかもちょっと前にSCRAPがやってる「浅草 謎解き街歩き」も経験済みだったので、回るところが被るんじゃないかとちょっと心配でしたが、シリーズものを抑えておく意味でも避けては通れないかな、と。で、土曜日。凄く寒い。そして、雨・・・orz思えば、前回浅草で謎解きをやった時も、最後は雨に降られたんだっけか・・・。とはいえ、雨は比較的すぐに止みそうだったので、車で浅草方面へ。車をコインパーキングに止めて、徒歩5~10分程度で雷門へ。その目の前、浅草文化観光センターで謎解きのキットを購入して朝9時過ぎに謎解きスタート。久しぶりの謎解きで、頭のスイッチが切り替わるまでに少々時間がかかりましたが、2問目辺りからはサクサクと。前回SCRAPの謎解きをした時は、あまり観光せずに回りましたが、今回は朝早くからスタートしたし、時間も十分あるので、ゆったり店を見ながら謎解きです。途中小腹が空いたら買い食いしたり、かみさんが謎解きしている間に、猫の頭にう〇こ載せてみたり。そういえば、日本の伝統芸能って、未経験だなぁ・・・。西参道って、地面が舗装されてなくてフローリングなのね(私道だから許される)。寒かったので、昼食はお好み焼き。のんびり店を覗きながら謎解きしてたら、いつの間にか5時間くらい経ってた(汗)。最後に喫茶店に入って長考しましたが、なんとかクリアしました。で、以下感想。街ハックの謎解きということで、期待していたのですが、観光要素という点ではSCRAPの方がまだありましたね。観光地の謎解きって、その謎解きを行うと、その地の歴史や文化が学べるという要素が大きかったりしますが、今回の謎解きの場合、そもそも浅草である必要があったのか?と感じるくらい、それらの要素は含まれていません。もちろん、浅草の街中にあるさまざまなものを利用して謎を作られてはいるのですが、その謎を解いても浅草の歴史や文化と繋がるようなことはほとんどなかったので、「この謎解きをすれば浅草のことが分かる」という類のものではなかったです。なので、謎解きは謎解き、観光は観光として全く区別して楽しむのが良いかな。SCRAPの時に書きましたが、そもそも浅草って凄くディープな街なので、謎解きに歴史や文化の要素を取り込んだとしても、それはほんの触りだけになってしまうので、だったら「観光は自分たちで別途楽しんでください」という考えなのかもしれません。それはそれで潔いかな。謎自体は、少ないアイテムを利用した構成で、単調な謎解きの繰り返しに陥りやすいのですが、徐々にレベルアップしていく感じは良く考えられているな、と思いました。シリーズものとして今後の展開が気になる感じもしましたので、秋葉原編、上野公園・アメ横編も引き続きチャレンジしたいと思います。終了後に、西山の福福まんじゅう。ふわふわの生地に甘さ控えめのこし餡が旨し。

Jan 26, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(Xiaomi Mi 11 Lite 5Gのバッテリー交換)

かみさんのスマホ(Xiaomi Mi 11 Lite 5G)のバッテリーの減り方が異常らしい。特に残40%になってからの減り方が顕著らしく、そこから10分程度で一気にシャットダウンになってしまうほど。裏でアプリが変な送受信をしてるんじゃないかと思って色々弄ってみたけど、あまり効果がない様子。もともとデビュー(2021年7月)して割とすぐに買ったような気がするので、3年半程度使っていると仮定すると、まぁバッテリーの寿命と言えなくもない。それじゃあ取り合えずバッテリーの交換をしてみますか。Amazonで該当するバッテリーを購入。価格は2,400円ほど。バッテリー単体だともう少しだけ安く買えなくもないのですが、今回購入したセットは工具類が入ってるのと、裏蓋接着用のブチルゴムの粘着テープが付属しているのがポイント。ブチルゴムの接着テープだけ単体で買うこともできるけど、そっちの方が割高なんですよね。しかも、付属のテープは裏蓋の形状に合わせてあるので、作業が楽なのです。さて、スマホの分解を始めるためにケースを取り外してみたところ、裏蓋の一部が膨れていました。どうやらリチウムイオンバッテリーがスマホの中で劣化して膨らんでいると思われます。ケースに入れてるとこういうのに気が付かないのはちょっと怖いですね。それでは、裏蓋を外していきます。裏蓋はブチルテープで接着されているので、それを剥がす方法としては2種類あります。1つは無水エタノールを使う方法。もう1つはヒートガンを使う方法。ヒートガンを使って接着力を弱めて剥がしても良いのですが、過度に暖め過ぎるとスマホに良くないので、ここは安全な無水エタノールを使います。無水エタノールを注射器に入れて、スマホの裏蓋接着部分の隙間にグルっと流し込みます。しばらく放置した後、ピックを使って裏蓋の隙間を広げていきます。バッテリー買った時に金属のピックが入ってましたが、金属だとスマホに傷つけてしまうので、ここはプラスチック製のピックの方が良いです。で、御開帳。バッテリーを外すためにはコネクタを抜かなければいけませんが、コネクタは上部にあるカバーで隠れてしまっているので、このカバーを取り外す必要があります。まずは見えている部分の9つのネジを外します。9つのネジの内の1つに、オレンジ色の封シールが貼られています。バラしたか否かのチェック用ですね。ただ、こちらがバラす前からシールが剥がれていて、残りはどこへ???と思ったら、裏蓋の方にくっついてました。分かんないですねさて、見える9つのネジを外したら、隠れている2つのネジを取り外します。まずは右側。そして、実は左側にもネジが隠れています。全部で11本のネジを外したら、ツメに気を付けてカバーを取り外します。続いて、2か所のコネクターを取り外します。ピンセットとか使って引っかければ簡単に取り外せます。これでバッテリーが取り外せる状態になりました。バッテリーを取り外すには、バッテリー左側にあるAとBの2つのシールを剥がします。で、Aの部分のみを持って、上に引っ張り上げると、バッテリーが持ち上がります。バッテリーは裏面で接着されているので、慎重に少しずつ持ち上げます。じゃないと、液晶割るよ。((((;゚Д゚))))ガクガクブルブルバッテリーが持ち上がったら、右端のみテープで止まっている状態になっているので・・・テープを剥がしたらバッテリーの取り外し完了です。左が古いバッテリー、右が新しいバッテリーです。容量はどちらも一緒。確かに古いバッテリーの方が膨らんでますな。あとは、新しいバッテリーを取り付けるだけ。新しいバッテリーの裏側には両面テープがあるので、それを剥がして、位置決めしてスマホに取り付けます。この時、コネクタにきちんと接続できるように、取付位置を見極めるのがポイントです。ここからは、裏蓋を取り付ける作業です。外した裏蓋には、ブチルテープの破片が残っているので、これを全部取り除きます。で、バッテリー買った時に付属していたブチルテープを裏蓋に位置合わせして取り付けます。ブチルテープを取り付けたら、裏蓋をスマホ本体に取り付けます。ちなみに、裏蓋に貼られているのは、冷却シートらしい。電源が無事に入ることを確認したら、作業完了です。なお、取り外したバッテリーの処分についてですが、不具合のないバッテリーの場合は、最近だと家電量販店などで回収してくれると思いますが、膨らんでしまったバッテリーは回収の対象外です。この場合は、お住いの自治体の指示に従って処分することになりますが、私の住んでいるところの場合は、コネクタを絶縁した状態で清掃工場(の内の1つ)に持ち込むことになってます。

Jan 24, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(スキップボールの修理 3回目)

本日はスキップボールの修理。過去に2回修理(1回目、2回目)していますが、それとは違う個体です。ただ、症状としては1回目の修理の時と一緒で、ボール側のケーブルが抜けちゃってる状態です。見ると、ケーブルの先端についているはずの抜け防止が取れちゃってますな。こういうの修理する時、一番手っ取り早い方法はケーブルを結んで抜けなくすることなんですが、その分ケーブルが短くなってしまうのが難点。という訳で、前回同様同軸ケーブル作る時に使うカシメ用のリングを使います。あとから過去のブログを見たところ、前回修理した時はワッシャも使ってましたけど、今回はワッシャは使いませんでした(汗)。まずはケーブルをボールの一番細い穴から通して・・・ケーブルを大きな穴から再度外に出し、先端にカシメ用のリングを取り付けてペンチでガッツリ潰します。きちんと潰したのでまず抜けることはないと思いますが、念のため改造した半田ごてを使ってケーブルの先端を溶かして広げておきます。あとはケーブルをボールの中に引き戻したら修理完了です。

Jan 18, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(メカゴジラのソフビ人形の修理)

本日の修理品は、メカゴジラのソフビ。腕の関節部分が割れてしまって、ボディから抜け落ちてます。見事な割れっぷり。どうしたらこうなるのか謎ですけど、まぁ、むりやり腕を動かそうとしたんでしょうね。ソフビ人形は経年劣化で硬くなりますが、硬くなってから無理に動かすと割れたり切れたりするんですよね・・・。ホントは切れた後も元の位置でテープとかで固定しておいてくれると良いのですが、切れてズレた状態で放置していたので、完全にその形でクセが付いてしまっています。それにしても、とにかく凄く汚れているソフビ。可哀想なメカゴジラ。いつもなら作業する前に綺麗に洗うところですが、修理には汚れが目立つ本体はほとんど触らないので、今回はノータッチ。ただ、ソフビ自体がとてもヤニ臭くて、作業スペースにその匂いが充満するのだけは閉口。でも、そんなヤニ臭い人形を洗いたくもない。でも、臭いだけは我慢できない。解決。隔離した。さて、今回は過去にも何度か登場したサンデーシートの硬質塩ビ板専用接着剤を使用します。アクリサンデー サンデーシート 硬質塩ビ板専用 塩ビ接着剤 25ml 注入器付 4953463131506この接着剤を割れてしまった部分に塗っても良いのですが、大して強度は得られないので、今回はコイツでソフビ用のパテを作るところから始めます。まずはパテの材料にするために、ソフビの不要な部分をカットします。カットしたソフビを・・・サンデーシート塩ビ用接着剤の中に漬け込みます。一晩置くと、ソフビがドロドロに溶けて、ソフビ用パテが出来上がります。で、こいつを筆で割れているところに塗ります。裏側が乾燥したら、今度は表側にも塗って乾燥変なクセが付いていなければ、裏側だけパテ埋めして固定して、表側は何もしないでよいのですが、一箇所のチリを合わせても他の箇所がズレるというくらい変形してしまっているので、少しでも段差を解消するために表側も少しだけパテ埋めします。ただし、パテ埋めとは言ってもソフトビニールで薄い皮膜を作る程度なので、あんまり段差は解消しないですけど。本格的に段差を解消したかったらプラパテで埋めることになりますが、どこまでやるかは悩みどころですね。で、修理した肩の部分を塗装するために調色します。今回はシルバーと黒鉄色とゴールドを使用。調色した色をエアブラシで塗装して、乾燥機にぶち込んで乾かします。補修が完了したので、本体に取り付けます。柔らかくするために、ヒートガンで関節部分を温めます。で、取付完了。いまいち動きが渋いので、ボディ側の穴を少し広げます。一旦腕を取り外して、穴をヤスリで削って広げます。再度左腕を取り付け。さらに関節の動きをスムーズにするために、シリコンスプレーを塗布しておきました。

Jan 16, 2025

コメント(2)

-

本日のDIY(テレビのリモコンの修理)

本日は我が家のテレビのリモコンの修理。電源ボタンと入力切替ボタンが効きにくかったのですが、メンドウなのでしばらく放っておいたもの。ようやく重い腰をあげました。まずはスライド式になっている背面パネルをスライドさせて・・・隙間に工具をねじ込んで背面パネルを取り外します。6か所にネジがあるので、それを取り除くのですが、赤い部分4か所がプラスネジ、緑の2か所はトルクスネジになってました。トルクスの方はT6番です。ネジを外してもそのままでは分解できません。ガッツリ爪で固定されているので、工具を隙間にねじ込んで殻割りします。.おぉ、いつも通りアルミテープ貼って修理するのかと思いきや、我が家では初めてのタイプですね。基板部分全体が白いテープで覆われています。この白いテープの下には、「( 」の型した小さな金属のプレートが入っていて、ボタンを押すたびにその金属プレートがポコペンして導電するやつです。修理するためには、白いテープを剥がして、金属プレートにアクセスする必要があります。というわけで、無水エタノールの出番です。小さな注射器の中に無水エタノールを入れて・・・テープと基板の隙間に無水エタノールを注入し、テープをほんの少しだけ剥がします。はい、ポコペンが出てきました。光の反射で白く見えますが、本物は金属らしいシルバーです。基板と金属部分の両方を無水エタノールで磨いて接点を綺麗にしたらOK。あとは、元通りに戻せば完成です。修理後はボタンの反応がすこぶるよくなりました。1階で作業してて、2階のテレビが反応するくらいです(赤外線リモコンじゃなくて、無線リモコンなので)。

Jan 15, 2025

コメント(0)

-

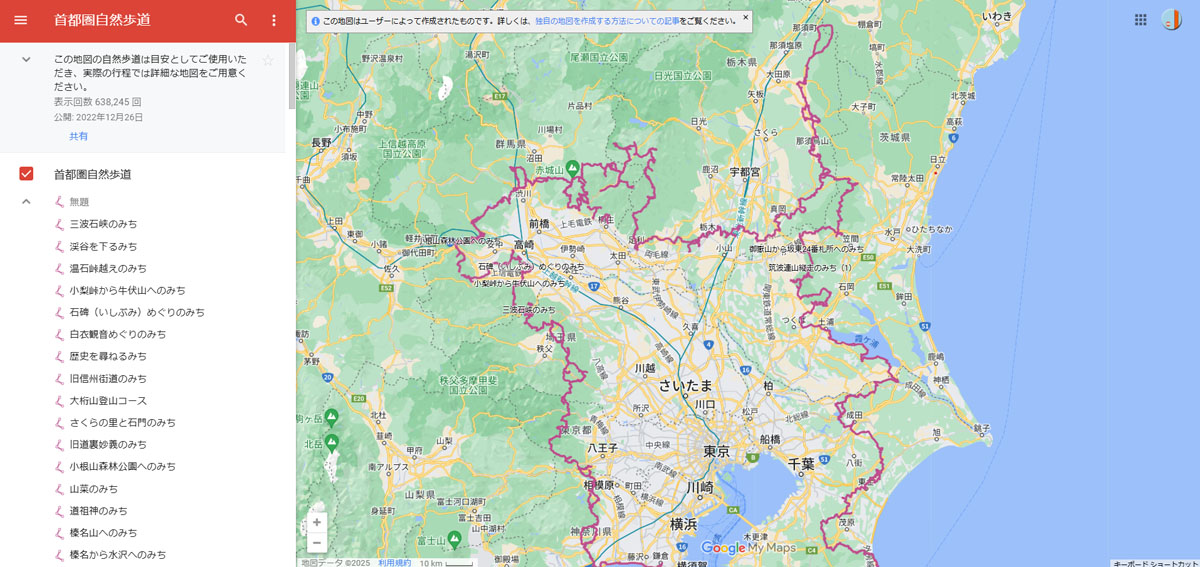

関東ふれあいの道(自然と歴史をたどるみち)後編

関東ふれあいの道 自然と歴史をたどる道の後編です。(前編はこちら)昼食を食べたら出発です。ちなみにこれまでの歩行距離は4kmちょっと。「そういえば昔会社の同僚とここでキャンプしたなぁ」とか思い出しながら、成田ゆめ牧場のキャンプ場脇を抜けて・・・常福寺に到着。で、この寺の敷地の中には「しもふさ七福神」なるのぼりと七福神の像が飾られていました。「しもふさ七福神」は、1986年に地域活性化のために誕生した事業のようで、これを巡る17.5kmのウォーキングコースが設定されているようです。常福寺を後にして楽満寺に向かいます。こういう里山っぽい所歩くの大好き。で、楽満時に到着。ここまででおよそ6.5km。コースの半分ちょっとを踏破した感じです。そうそう、公式マップには、きちんとルート中にあるトイレの位置も明記されていて、この楽満寺は今回のルート上にある2つあるトイレの内の1つ目が設置されているところでもありました(こういうの大事)。ここもしもふさ七福神の1つになっているようで、恵比寿様がおりました。楽満寺を出てしばらくすると、比較的大きな(でも車はほとんど通らない)道のゆったりした歩道を歩いて南西に進みます。で、3km程歩くと小御門神社に到着。なんかとても立派な神社なのですが、ご祭神は後醍醐天皇の側近として仕えた藤原師賢卿(ふじわら の もろかた きょう)。後醍醐天皇が幕府の軍に責められた際に身代わりとなって比叡山で鎌倉幕府軍と戦って敗れ、京都まで逃げたところで捉えられ下総国名古屋に流され、32歳で没した方です。この小御門神社、北側にある鳥居から、南向きに参道を歩いた後、東側に曲がって拝殿することになります。つまり、拝殿、本殿は西側を向いているということですね。一般に神社は南か東を向いていることが多いのですが、ここで西を向いているのは、ご祭神の藤原師賢卿に所縁のある京都、あるいは後醍醐天皇の墓がある吉野の方面を向いているのかな?と推察したり。さて、小御門神社を横目に見ながら、ルートはゴルフ場の間を抜けていきます。このゴルフ場のある丘陵地帯、ふと気になって文化財総覧WebGISでチェックしてみると、やはり古墳群でした。保存状況は消滅となっており、現況は山林+ゴルフ場となっています。ゴルフに恨みはありませんけど、墓をゴルフ場にしちゃうのってどうなんですかね。こういうの見るとちょっと悲しくなりますね。さて、上に掲示したGoogle mapの左端にも書かれていますが、ゴルフ場の間を抜けた先は陸橋になっています。そしてその下には成田線が通っているのですが、その傍には慰霊碑があります。1992年に9月に起こった大菅踏切事故のものです。最大積載量8,750kgのダンプカーが、その4倍もの土砂を積んだ過積載の状態で走行、踏切手前に停止していた2台を避けたものの、そのまま止まり切れずに踏切に侵入し、成田線と衝突した事故です。この事故でトラックの過積載が社会問題となり、規制が強化されました。また、当時成田線に使用されていた113系以降の車輛開発では、車両の前面強化や、運転席後部のスペース確保、運転室背面には非常脱出口が設置されるようになりました。さて、この大菅陸橋を下ったところで、最後の目的地である龍正院に向かうため、左に曲がります。で、龍正院に到着。ぼけ封じ・・・ここの七福神は毘沙門天でした。さて、これで関東ふれあいの道 千葉県No.2のルートはGoalとなり、このまま3つ目のルート「古墳をたずねるみち」に繋がっていきますが、本日はこれで終了。車を止めた下総神崎駅に戻るため、成田線の滑河駅まで向かいます。コミュニティバスが使えればよかったのですが、時刻表を見ると1時間待ちなので断念。1.3kmほど徒歩で歩いて滑河駅に到着。歩き始めたのが11:15で、駅到着が15:30なので、4時間15分ですね。トータル距離は12.7kmでした。なお、電車は1時間に1本。車に戻ったら、前回同様道の駅へGo!野菜を大量に買おうと思ったのですが、結構売り切れちゃってました。よくよく考えたら冬なんだから朝訪れた時に弁当だけじゃなくて野菜も買って車に置いておけばよかった・・・。

Jan 14, 2025

コメント(0)

-

関東ふれあいの道(自然と歴史をたどるみち)前編

「歩きたい」と妻が言う。先週金~土曜日に一泊でスキーに行ってたのに、翌週には歩きたいと言う。先月歩いた鹿島の「神の道」のルート2、3か、「関東ふれあいの道」が候補。神の道のルート2は、ルート1と一部のルートが被るので、できれば季節を変えて歩きたいところ。ルート3はカシマサッカースタジアム方面を歩くので、結構町の方だし、自然が少なそうでこれまた食指が動かない。関東ふれあいの道は、ルートがとてもたくさんありますが、3連休で渋滞が多いことを考えると西にはなるべく行きたくない。そうなると千葉か茨城か。関東ふれあいの道は全部で160くらいのコースがありますが、これをGoogle mapに取り込んで、なるべく近くて、里山感があって、美味しい弁当が調達できる道の駅みたいなのが近くにあるルートを探します。その結果、千葉県のルート2、「自然と歴史をたどるみち」に決定。JR成田線の下総神崎駅~滑河駅の周辺を歩く11.4kmのコースです。神崎は12月にも歩いていますが、あれはどちらかと言うと神崎駅よりも北側が中心でした。今回は神崎駅の南側~西側の神社や寺を巡る感じのルートですね。スタート地点の下総神崎駅に行く前に、道の駅 発酵の里 こうざきに寄って、昼食を買い出し。利根川沿いのサイクリングコースを走る方達のためか、手作り感満載の美味しそうなおにぎりが何種類も売っていて、その他にも美味しそうな厚焼き玉子やらから揚げやらを購入。その後、前回も利用した下総神崎駅近くのパーキングに車を止めて準備をし、11:15に駅前を出発してウォーキング開始。まずは前回神崎を歩いた時にも訪れた神宮寺へ。神宮寺は、もともと神仏習合の時に神社の敷地内に建てられた寺院のこと。ここの神宮寺は、もともと神崎神社の敷地内にあったもののようですが、明治維新後の神仏分離令によって敷地を追い出されたようです。さて、神宮寺を出ると、次は宇迦神社に向かいます。関東ふれあいの道は、流石に環境庁が管轄しているだけあって案内がしっかりしています。要所要所には必ず標識が設置されていて、道に迷うことはありませんでした。歩き始めた頃は風が少しありましたが、その内風も収まり、天気も良くて昼間はとても暖かかったです。宇迦神社を目指して歩いてると思ったら、到着したのは瘡守稲荷(かさもりいなり)。元々「稲荷」というのは「稲成り」が語源とされていることから分かる通り、農耕、五穀豊穣を願って作られたものですが、そこに「瘡守」、つまり天然痘などの疱瘡から身を守るという願いも加えられたのが、この瘡守稲荷ということなのでしょう。一般的に稲荷の御祭神は宇迦之御魂神(ウカノミタマノカミ)ですが、宇迦之御魂神は医療に関する神様ではないので、医療、農業、酒造、知識やまじないなどのマルチなご利益がある少彦名命(スクナヒコナノミコト)が御祭神になったのかな?さて、拝殿は階段を上ったところにあります。お稲荷さんらしく、狐の像が各所に置かれています。先に見た看板によると、ご祭神は少彦名命とのことでしたが、本殿の千木の形状は内削ぎになっているので、女神が祭られていることを表しています。少彦名命は男神ですから、ちょっとおかしいですね。先述した一般的な稲荷の御祭神である宇迦之御魂神(ウカノミタマノカミ)を祀っているのであれば、女神なので、本殿が女千木なのは納得なのですが。そもそもこの敷地内には本来の目的地でもあったその名の通り「宇迦神社」が存在します。試しに宇迦神社の方に回り込んでみると、稲荷よりもだいぶさっぱりした印象。本殿はこの裏手にありますが、千木はありませんでした。我々は関東ふれあいの道のルート通りに来たので、宇迦神社の裏から敷地に入る形になりましたが、瘡守稲荷は北向き、宇迦神社は南向きに位置していて、それぞれ背中合わせに建てられているというのも興味深いです。宇迦神社の御祭神は名前の通り宇迦之御魂神でしょうから、どうも本来の五穀豊穣の祈りと、天然痘治癒への祈りの中で、瘡守稲荷と宇迦神社がゴッチャになっちゃったということなんじゃないかな。元は逆だったとか、あるいは最初は稲荷で宇迦之御魂神を祀っていたけど、ある時天然痘が流行したので、稲荷の御祭神を少彦名命にすげ替えて、宇迦之御魂神のために新たに宇迦神社を建立したとかかな?知らんけど(爆)。さて、宇迦神社を後にしてさらに南下し、成田ゆめ牧場のオートキャンプ場方面に向かいます。オートキャンプ場が近づいてきたところで、日差しが良いので畦道に座って昼食。おにぎりはまだほんのり暖かく、ネギダレがかかったから揚げとポテトも美味。そして、甘口の厚焼き玉子がこれまたジューシーでとっても旨し。というわけで、後編に続く。

Jan 13, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(ポムポムプリンのぬいぐるみキーホルダー)

本日の修理はポムポムプリンのぬいぐるみがついてるキーホルダー。平日の水曜日頃に手元に届いたと思うのですが、週末にやろうと思ってたら、なんでも軽く引き受けて持って帰ってきちゃったので、「明日には返さないといけない」とか。いや、ホントそういうのやめて欲しい。とりあえず仕事を終えて夕飯を食べた後でパーツの確認。今回はぬいぐるみが壊れたわけではなく、キーホルダーのラウンドカニカンが壊れたようです。壊れた後、良くもまぁパーツ無くさなかったなぁと感心しました。パーツは全て揃っているようですし、見た感じパーツ自体が壊れているということはなさそう。単純に変な力が加わって外れちゃったようですね。パーツをじっくり見れば、どのように組まれていたのかは推測できるので、まずはバネを取り付けます。で、向きとしてはこんな感じに付くのですが、飛び出ているバネを本体内側に引き込まなければいけません。このままだと入れにくいので、一旦外して、先に飛び出ているバネを内側に引き込んだ後で組みなおして完成です。今回はパーツが壊れていたわけではないので楽でした。バネが折れてたりしたらバネから作らなければいけないところです。

Jan 12, 2025

コメント(0)

-

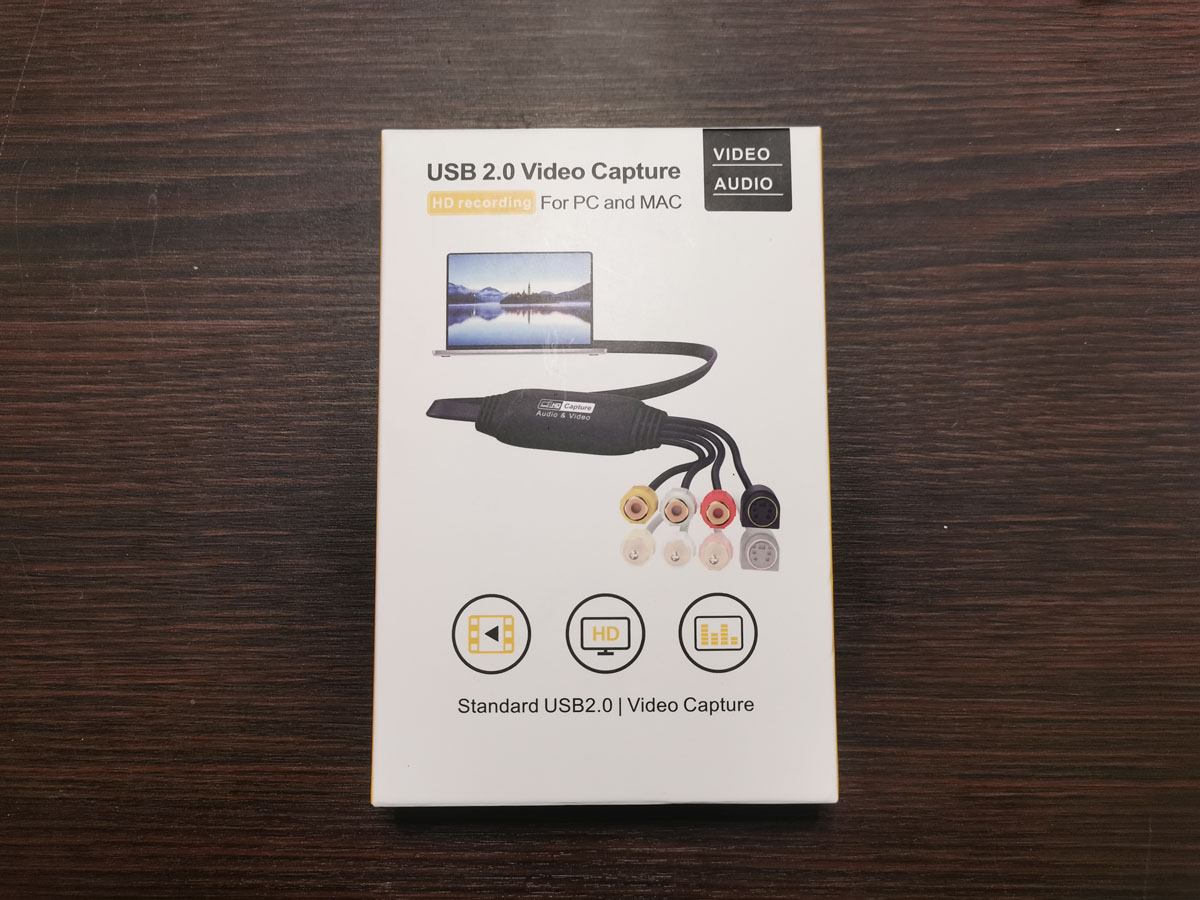

本日のDIY(VHSビデオデッキの修理とビデオのデジタル化)

手近な記録媒体の中で最も高寿命なのは「紙」であるというのは比較的有名な話ですが、とは言え全てを紙媒体で保存してたらとんでもなく場所を取るわけです。また、動画や音声は紙媒体で保管するのは難しいので、それなりのメディアを使って保存するわけです。ところで、「2025年問題」というのを聞いたことがある方はどれくらいいらっしゃるでしょう?VHSのビデオテープが隆盛を極めた1990年代。その末端からビデオテープの寿命と言われている25年が経過し、そろそろビデオテープが寿命を迎えるのが2025年と言われています。既にビデオデッキを持っている方も少なくなっていると思いますが、仮にデッキを持っていても、テープの劣化によりまともに再生できなくなってくるタイミングが遂にやってきたわけです。元々我が家にはそれほど多くのVHSテープがあるわけではありませんが、それでも結婚式の時の映像とか、かつての自分のバンドのライブ映像とかがVHSテープで残っているわけです。コイツをいつかデジタル化して保管しなきゃなぁと思っていたのですが、2025年になりましたので、いよいよ重い腰を上げました。なお、CD-ROMやDVD-Rに残しても、保存状態によっては寿命はせいぜい10~20年程度ですから、ここはデジタルファイルをサーバに残しておくのが一番なんじゃないかと思います。というわけで、幸い数年前に他界した祖母が使っていたビデオデッキを捨てずに残していたのでそいつをPCに接続してデジタル変換したいと思います。購入したのはコチラ。Amazonで2,500円程度のアイテムです。パッケージの中には、RCA(S端子も付いてる)→USB変換ケーブルと、専用ソフトが入ったCD-ROM、それとソフトの設定の仕方が丁寧に書かれている超親切な取扱説明書。専用ソフトのOBSはCD-ROMに入っていますが、webサイトから無料で最新版がダウンロードできるので、インストールしておきます。で、早速PCとビデオデッキの間にコイツを噛まして接続してOBSを起動。細かな設定をいろいろとできますが、全て説明書にどの項目をどのように設定すればよいか書かれているので、その通りに設定すればOK。ホント、かつてこれほど親切な説明書があっただろうか?というくらい丁寧。Amazonのレビューにも似たようなコメントがありましたが、確かに納得です。で、全ての設定が完了した後、早速キャプチャしようとビデオテープをセットして再生ボタンを押してみますが、ビデオデッキがウンともスンとも言いません。あれ?試しにリモコンを使ってデッキを動かしてみたところ、こちらは反応しました。どうやらデッキ本体のボタンが死んでいるっぽい。というわけで、リモコンで操作をしたのですが・・・テープが絡んでビデオテープを引き出せなくなってしまいました(涙)。ビデオデッキを使っていれば誰でも一度は経験したことがあるでしょう。久しぶりのトラブルですが、なんだか懐かしいですな。こうなると無理矢理ビデオテープを引っ張り出してテープを引きちぎるしかなくなってしまいます。流石にそれは困るので、ビデオデッキを分解してテープを取り出すと同時に、不具合を修理しちゃいましょう。まずは天板が固定されている3つのネジを外して、天板を取り除きます。下の写真は絡まってたテープを解いて、ビデオテープを取り外した後ですが・・・デッキのボタンを修理するため、正面のパネルを取り外します。正面のパネルは上側4か所、下側3か所の爪で止まっているので、まずは上側を取り外して・・・下側も取り外します。正面のパネルが取り外せました。再生ボタンなどは全てタクトスイッチ。おそらく接点不良なので、コンタクトスプレーを吹きかけて何度かタクトスイッチを押し込みます。ビデオテープが絡む原因は、多くの場合そのテープが通る時に接触するヘッドや、全てのローラー、ブレーキの類の汚れが原因なので、全て無水エタノールを染み込ませた綿棒で磨きます。昔はクリーニングテープなんかが売ってましたけど、流石に手持ちでは持ってないですし、クリーニングテープを入れても動かせないですからね。で、清掃が終わった後で、蓋をする前にビデオテープを入れて動作チェック。タクトスイッチ、テープ送り共に問題ないことが確認できました。という訳で、これでようやくビデオテープをキャプチャすることができました。以下、キャプチャする際のポイントを。説明書の設定のママだとキャプチャ中にPCの音も拾ってしまうので、他の作業をすることができません。それを避けるために、デスクトップ音声をミュートしておくのがポイントです。あと、デフォルトだとMKVファイルになってしまいます。高品質かつ、複数の字幕や音声にも対応したコンテナ型のファイル形式ですが、まぁ、家庭で録画していたVHSをデジタルに変換するにはあまり必要なファイル形式ではないので、一般的なMP4形式に設定変更しておいた方が良いでしょう。あと、高品質にするとファイル容量がバカでかくなります。30分番組で3GB超えますから注意です。

Jan 5, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(プッシュポップゲームの修理 3回目)

プッシュポップゲームの修理、3回目です。初回、2回目は共にスピーカーの故障でしたが、今回は・・・シリコンシートが破れちゃってます。どんだけ酷使してるんだか。ちょっと直せる気がしませんが、とりあえずシートにアクセスするために分解。シリコンシートを完全にバラせればよかったのですが、どうやらプラスチック製のフレームに接着されてしまっていて、これ以上分解することができません(↓)。なので、この状態で修理できる方法を考えなければいけなくなりました。ホントは、プラスチックみたいに熱で溶かして融着とかできればよいのですが、シリコンを溶かすには350℃以上の高温が必要です。シリコンが溶ける前にプラスチック製のフレームが熱で歪んでしまいそうなので、その方法は断念。試しに同じシリコン系のシーラーを使ってみました。よく車イジリする時に使用するものですが、果たしてイケるでしょうか?敗れたところの周囲にシーラーを塗布してみました。乾燥してもゴム様の弾性があるのですが、やはり接着という点では弱かったようで、この方法はダメでした。そこで、一旦シーラーを剥がして、今度はシリコン系の接着剤を使ってみました。強度に多少の不安がありますが、これも乾燥後にある程度弾性があるので、多少ポップンの可動域が狭くなったものの、なんとか遊ぶには耐えられそうです。一度組付けて遊んでみたところ、なんだか反応が悪かったので基板をチェックした所、基板、シリコンパッドの導電部共にかなり汚れていたので、掃除しておきました。で、改めて組付けたら作業完了。

Jan 4, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(JBL CLIPの分解)

かみさんが普段家で家事をする時に使っているJBL CLIP。有線とBluetoothの両方でスマホと接続可能なポータブルシングルスピーカーです。カラビナっぽくなってるので、ズボンのベルトループとかにつけておくと家事で移動しながらでも音楽が聴けます。なお、私も作業しながら音楽聴くことが多いですが、その場合は音質にはこだわらないので、ポータブルスピーカーは使わずにスマホから垂れ流しにしてます。かみさんがJBL CLIPを使っているのを見ながら、スマホのスピーカーではいけないんだろうか?とちょっと思ったりします。さて、このJBL CLIP、もう10年前に購入したものですが、バッテリーが弱っててポータブルのバッテリーで充電しながらじゃないと使えないとのこと。つまりかみさんは、スマホとJBL CLIPとポータブルバッテリーを身に着けながら家事をやっているってこと。ますますスマホだけじゃダメなのか疑問です・・・。ま、あるものは使えばよいので構わないんですけど。とりあえずバッテリー交換ができるかバラしてみましょう。本体をひっくり返すと、底面にCの形をした滑り止めのゴムがあります。どうやらこのゴムの下にボルトが眠っているようですので、まずはこのゴムを取り外します。ゴムは両面テープでとまっているだけなので、ベリベリ剥がしちゃいます。で、見つけたボルト3本を取ると、裏パネルを取り外すことができます。本来、バッテリーはパネル裏にホットボンドで固定されていたのだと思いますが、経年劣化で取れちゃってますね。なお、バッテリーはカプラーで接続されているわけではなく、ハンダで基板に接続されているので、バッテリーを取り外す時は基板を取り外してハンダを溶かす必要があります。が、この基板を取り外すのが大変。防水加工のため、そこかしこにブチルゴムで固定してあるので、そのネチョネチョしたゴムを取り除かないと基板が外せません。今回は、まずはバッテリーの型番が分かればよいので、この状態で型番を確認。使われていたバッテリーは、型番P453048Dというもので、600mA、22whのモノであることが分かるので、代替バッテリーがあるかネットで調べてみると・・・JBL CLIP 2用として同じ型番のモノがAmazonでヒットしました。が、値段が2,500円と、以外と高い・・・。500円位で買えることを期待していたのですが・・・。最新のJBL CLIP 5が定価9,900円のところ、6000円台前半で購入できることを考えると、10年前の初代JBL CLIPを2,500円かけて寿命延ばすことに意味が見いだせないので、今回はバッテリー交換は諦めて、新品のJBL CLIP 5を購入することにしました。で、翌日には新しいJBL CLIP 5が我が家に到着。 初代と較べると重低音が強くなって、空間系の処理が豊かになってますね。私は昔からJBLスピーカーが出すモニター系の音色が好きなのですが、デフォルトだと低音がこもった感じでJBLらしい音とはちょっと離れてる印象です。ただし、JBLが用意しているアプリでイコライザーを自分で調整することで、クリアで立ち上がりの良い音に変えることができるので、ここは是非イコライザーを使うのをお勧めします。JBL CLIPはその発売当初から、「下手なステレオスピーカー使うよりも、良質なシングルスピーカーを使った方が良い」という好例でしたけど、第5世代になって益々ポータブルスピーカーの代表としての地位を確立しているんじゃないかと思います。ま、最近の他のシングルスピーカー聴いてないから分からんけど。

Jan 3, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(ディスプレイオーディオのディスプレイ交換)

スイスポにつけている大陸製のAndroid内臓ディスプレイオーディオ。こいつのタッチパネルの調子が悪い。全く反応しなくなることが頻発してて、そういう時はリセットボタンを使って再起動すると復活するのですが、再起動すれば必ず復活するという訳でもなく、場合によっては何度もリセットを繰り返したり、それでも直らなかったり。いまいち原因が何かわかりません。これまで、なんどか車から取り外して基板とディスプレイを繋ぐフラットケーブルを抜き差ししたりとかしたのですが、どうも原因が分かりません。一度復活すると当分OKなのですが、長期に使わないでいると、その後の起動エンジン始動時にダメになることが多い。そんな状況から、長期に車を使わずにいて、ディスプレイオーディオ内臓のバッテリーが枯渇してしまうと、再起動後に電圧不足でタッチパネルが使えなくなるのかな?とか思ったりもしましたが、ホントに原因が良く分からない。起動自体は全然問題ないんですけどね。ZC33S スイスポの場合、オーディオを取り外すには、まずダッシュボードにある化粧パネルを取り外します。で、化粧パネルを取ると見えるボルトを外すと、オーディオを引っこ抜くことができます。本体についてるカプラーやアンテナ線などを取っ払って・・・ここから先は室内に戻っての作業です。ディスプレイ周囲にボルト4本で固定されているZC33S用の化粧パネルを取り外します。これがディスプレイオーディオ本体。今回はここからディスプレイを取り外すので、下の小さな黒いボルト4本を取り外します。これでディスプレイと本体を分離できました。手に持っているのがディスプレイです。本体とはフラットケーブル3本、カプラー接続のケーブル1組で繋がっているので、これらのケーブルを取り外します。ディスプレイに貼られている型番のステッカーを見ると、「YT095IBLXL002-A」と書かれています。これがディスプレイの型番になるので、この型番をAliexpressで検索かけてみると、同型式のディスプレイがヒットしました。金額的には11,000円ほどなので、ポチっとします。で、2週間弱で我が家に到着。ディスプレイを入れた発泡スチロールをビニテでグルグル巻きにするという素晴らしい簡易包装。上がこれまで使っていたディスプレイで、下が新しいもの。ケーブルとコネクタにはピン数に応じた番号が振られているので、フラットケーブルの裏表を間違えないように取り付けてロックします。ボルトには一応ロックタイトを塗布して組み上げ。で、改めて車に取り付けました。起動した後は問題なくタッチパネルが動作していますが、ホントにディスプレイが問題だったのかはちょっと疑問なので、しばらく様子見です。

Jan 2, 2025

コメント(0)

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

-

- 美術館・展覧会・ギャラリー

- みなとあすか 作品展・えッほんマの…

- (2025-10-16 07:16:18)

-

-

-

- 鉄道

- クモハ211:長野色の湘南顔

- (2025-10-18 00:10:08)

-

-

-

- 一口馬主について

- 所有馬近況更新(25.10.17)セイルロ…

- (2025-10-17 22:40:12)

-