2008年05月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

木次線亀嵩駅

若かりしころ、松本清張の小説を読みあさった時期があります。西村京太郎作品ほどではありませんが、清張作品の中にも鉄道がよく登場し、トリックの重要な鍵を握っていたりします。『点と線』の時刻表トリックは印象的でしたが、『砂の器』も鉄道にまつわる清張作品として、今でも強く記憶に残っています。若き音楽家の秘められた過去。そこから起こった悲しい殺人事件。周到に張り巡らされたトリックと、それにまつわる意外な事実。このストーリーの中で、木次線の亀嵩駅は重要な鍵を握る舞台となっています。原作を読んだり、映画を観たりして(数年前にはテレビドラマも作られています)、いつか亀嵩を訪れてみたいと思っていましたが、今回ようやく実現しました。駅舎は地方でごく普通に見られるものですが、映画やテレビドラマのロケ地となったこともあって、駅名板が昔ながらの右書きです。また、駅舎の中にはお蕎麦屋さんがあります。「駅長さんが作る手打ちそば」ということで、マスメディアにも度々取り上げられていることから、亀嵩に行ったらお昼はここ、と予定していました。店内にはテレビドラマで刑事役を演じた渡辺謙さんをはじめ、たくさんのタレントさんの色紙が飾られていました。お蕎麦も予想どおりの素朴な味わいでした。

2008/05/31

コメント(4)

-

奥出雲おろち号

「奥出雲」。何と神秘的な響きでしょう。それに「やまたのおろち」が加われば、気分は一気に神話の世界へワープします。中国地方の鉄道の中で、スイッチバックの出雲坂根駅や、小説『砂の器』の舞台となった亀嵩駅などがある木次線は、昔から訪ねてみたい路線の1つでした。現役蒸機時代、鉄道雑誌で見た雪に埋もれた備後落合駅のC56などは、今もって憧れの情景として私の中に残っています。しかし、これまで木次線を訪問することはかないませんでした。今回、中国地方を巡る旅に木次線を加えたのは、こうした昔からの憧憬があったからです。運の良いことに、訪問日にはDE15が牽くトロッコ列車「奥出雲おろち号」が運転されます。期待に大きく胸膨らませて山あいの路線を訪ねました。木次線はごたぶんに漏れず、日中の運行本数がとても少ない路線です。しかし、スイッチバックと急勾配という条件のため、速やかに移動すれば同じ列車を複数回撮影することも不可能ではないはず。この一点に賭けてトロッコ列車の追っかけをしてみることにしました。事前に数箇所でロケハンをして「奥出雲おろち号」の到着を待ちました。これまでいくつかの土地でいろいろなトロッコ列車を見てきましたが、DE15と客車のカラーリングは、他のトロッコ列車と比較し飛び抜けて目立っていると思います。ただ、ロケーションと合っているか、というと若干首を傾げるところもあるのですが……。まあ、観光列車ですから、雰囲気重視で、良しとしましょう。そして追っかけの結果ですが、これは予定した以上の成果がありました。次回は秋、紅葉のシーズンに再訪できたら、と思っています。

2008/05/30

コメント(2)

-

三江線のキハ120

乗客がそれほど多くない中国山地の勾配区間を走るため、芸備線や三江線、木次線などでは、キハ47に代わって単行で運用できるキハ120が使用されているようです。三江線は1日の運行本数がとても少ない典型的なローカル線です。ネットで調べても三江線の写真はあまり見つかりません。だから、どこで撮ったらよいのかも分からない。でも、いろいろ調べているうちに、三次駅から程近いところに三江線の鉄橋があることが分かりました。幸い、朝の三次付近では、芸備線に加えて三江線の列車も効率良く撮影できるため、あちらからこちら、こちらからあちらへと2路線を駆け回りました。朝一番で芸備線の普通列車を撮ったあと、三江線の鉄橋へと移動しました。キハ120という気動車は、これまで数えるほどしか出会ったことのない車輌です。キハ47五連の通勤列車を撮ったあとでは、単行のキハ120はとてもかわいらしく見えました。

2008/05/29

コメント(0)

-

キハ47五連の通勤列車

中国地方を巡り歩く旅で、次に向かったのは芸備線です。三次の町で一泊し、芸備線、三江線、木次線のローカル風情を味わうため、早朝から活動を開始しました。JR西日本の非電化区間において、キハ47は今でも多くの車輌が活躍しています。カラーバリエーションはいろいろとありますが、山口線でおなじみの黄色と白のツートンカラーが芸備線でも走っていました。三次を出るのは午前6時41分と、朝早いのですが、広島着は8時23分。まさしく通勤時間帯の真っ只中とあって、里山の景色には不釣合いなほどの長大編成です。通常は2輌で運行されるキハ47の堂々たる5輌編成。早朝ならでは、の景色を見ることができ、これはこれでラッキーでした。

2008/05/28

コメント(2)

-

篠直のC57やまぐち号

津和野から返しのやまぐち号は、津和野の町でオーソドックスにまとめましたので、さらにもう一度撮影を試みるべく追走体制に入りました。山口線の仕上げとなると、やはり篠目の直線、篠直でしょう。時間的に十分余裕をもって長門峡付近を通過しましたので、そのあたりでも、もう1回撮影しようかな、という想いがよぎりましたが、すでに国道沿いで多数の観光客が待ち構えていたため、ここは無難に先へ進み、篠直での撮影場所を確保することにしました。数年ぶりに訪れた篠直はきれいに手入れがなされていました。ファンの努力と地元の協力があってのことだそうです。今後もこうした関係が続いたら、と思います。スタンバイされている方の邪魔にならない位置にカメラをセットし、あとはやまぐち号の通過を待つだけとなりました。篠目に到着した音が聞こえてきて、数分後、発車の汽笛が鳴り響きました。ビデオをスタートさせる声がかかり、周囲は静寂に包まれます。しばらくして、カーブを立ち上がり直線部分に姿を現したC57がゆっくりこちらに進んできます。迫りくるドラフト音の中で高まる緊張感。蒸気機関車を撮影するとき特有のこの雰囲気は、何度経験してもワクワクします。白煙だったのが少し残念でしたが、目の前をゆっくりと通過し、少ししてから聞こえてきたトンネル進入の汽笛は、また会おうとC57が呼びかけてくれているようにも思えました。

2008/05/27

コメント(2)

-

キハ187系「スーパーおき」

その昔、キハ181系の特急「おき」が山口線を走っていたころは、撮ろうという強い意識も持たず、C57のついでにカメラを向けるくらいだったのですが、キハ181系がほとんど姿を消した今となっては惜しいことをしたな、と思います。選り好みをせず、何でも貪欲に撮っておくべきでした。そうしたこともあって、今回、久しぶりに訪ねた山口線では、あまり人気の高くないキハ187系の「スーパーおき」もちゃんと撮影対象にしました。とはいうものの、撮影場所はC57がお昼休みを取っているすぐそば。やはりメインがC57というのは変わらないようです(笑)。鉄橋の手前にツツジが咲いていましたので、それを取り入れて春を演出。ボディの黄色とツツジの赤がそれなりにマッチしたかな、と自己満足の1枚となりました。

2008/05/26

コメント(4)

-

SLやまぐち号、徳佐の爆煙

追いかけて、追いかけて、追~いかけて……♪ と鼻歌を歌っているうちに徳佐のカーブまでやって来ました。大山路、長門峡、鍋倉と、それぞれにヤッタ! とアララ……の悲喜こもごもを繰り返しながらのクルージングでした。走り慣れた道とはいえ、鍋倉の発車を撮ったあとの徳佐カーブはギリギリでした。撮影ポイントに到着すると、すでに列車は動き始めています。すぐさま車から飛び降り、カメラを持って砲列に加わります。まあ、それにしても発車の煙のすごいこと! 徳佐は、煙お約束のポイントではあるのですが、これほどの爆煙は久しぶりです。ここは周囲が田んぼなので問題はありませんが、もし、人家があったら洗濯物が大変なことになるだろうなあ、などと要らぬ心配までしてしまうほどの超爆煙でした。しかし、ファンにとっては身震いするほどのすばらしさ。う~む、これを見ることができただけで、本日の成果あり、だな。

2008/05/25

コメント(2)

-

ごぶさた、C571号

山口線を訪れるのは何年ぶりでしょう。デジタルカメラに移行する前のことですから、少なくとも3年近くはご無沙汰していたことになります。「富士・ぶさ」の朝練を済ませたあと、津和野へ向かう通い慣れた道をたどりました。以前、足繁く山口線へ通っていた時期には一発必中の俯瞰撮影にも精を出していたのですが、今回は初心にかえり、線路端を転戦することにしました。初心にかえって追っかけをするんかい! という鋭い突っ込みは右から左へ受け流し(笑)、まずは大山路の踏切からスタートです。C57が特別な衣装をまとうとき、ここはかなりのファンであふれますが、今日は通常の装いですから、この場所にしたらやや少なめか、という人出でした。天気は薄曇。その割に気温が上がり、初夏を思わせる陽気です。あまり温度が上がると煙の量が……などと要らぬ心配が脳裏を掠めるのですが、そこは山口線に数あるお立ち台のうちでも定番と言われるスポットですので、まあ、何とかしてくれるでしょう、などと思っているうちに遠くで汽笛が鳴りました。そしてしばらくしてドラフト音がはっきりと聞こえるようになってくると、体内のアドレナリン濃度が一気に高まります。汽車を撮影するときに感じる何ともいえない高揚感。これがあるから「鉄」は止められないんだなあ、と思いながら、絞りよし、シャッター速度よし、とカメラの最終チェックを終えました。

2008/05/24

コメント(2)

-

「富士・はやぶさ」の朝練

今年の3月、「なは・あかつき」が姿を消し、関西発の九州ブルートレインが終焉を迎えた今、東海道・山陽路を走るブルトレは「富士・はやぶさ」のみとなってしまいました。関西に住んでいると、東京発のブルートレインに出会う機会はほとんどありません。そのため、昔から「さくら」「あさかぜ」「はやぶさ」「富士」といった東京発のブルトレは、その名を出されただけで「ヘヘーッ」と平身低頭してしまうほど、恐れ多い存在でありました(笑)。山口線でC57に出会う朝、少し早起きをして、久しぶりに朝練をしました。この3月までは「なは・つき」「銀河」を撮るために、冬の眠くて寒い時間帯、勇気を振り絞って温かいふとんから抜け出ていたのに比べれば、どれほどの苦労がありましょうや。それに相手はブルトレの王者、「富士・はやぶさ」なのであります。これはもう、猫に小判、もとい、猫にマタタビ、熊にはちみつ状態、黙って通り過ぎるわけにはまいりません。しかし、土地勘を持たない者の悲しさ。新山口の近くでここぞという場所を知らないため、適当に目についた場所で待ち構えたのですが、基本的に東から西へ向かう列車ゆえ、朝は完全に逆光となり、その悲哀をもろに受ける結果となりました。でも、久々にEF66が牽引するブルートレインを見ることができて幸せです。残り少ない雄姿を撮影できただけでも早起きをした甲斐があったというものです。

2008/05/23

コメント(2)

-

広島の京都市電

広島といえば原爆ドーム、広島焼き、カープ、安芸の宮島……とたくさんの名物がうかんできますが、「鉄」にとって忘れることができないのは広島電鉄(路面電車)です。広島電鉄は別名・路面電車の博物館と言われています。最新鋭の自社車輌も多数保有していますが、かつて全国各地で活躍していた路面電車を譲り受け、それらが今なお現役で働いているのです。そうした車輌の中には大阪市電や京都市電なども含まれています。残念ながら、私自身は大阪市電や京都市電が現役で働いていた様子をほとんど知りません。確か中学生のころだったと思うのですが、神戸の会社に勤めていた父に連れられて、市内を神戸市電に乗って移動したのが懐かしい思い出として記憶に残っているぐらいです。その点が、京都市電に濃厚な思い出をお持ちの品川530さんとは大きく異なるところです。しかし、かつて京都や大阪で走っていた車輌を広島の地で見ると、本拠地での姿は知らないものの、やはり心惹かれるものがあります。傍らを走る車やビルのデザインは姿を変えていますが、夕暮れ迫る柔らかい逆光線のなかに浮き立った元京都市電も、かつては同じような光のもと、京の街並みのなかを駆け抜けていたに違いない。そんなことを想いながらシャッターを切りました。

2008/05/22

コメント(0)

-

呉線海辺の景色

呉線の海辺の景色をもう1日続けましょう。快速「瀬戸内マリンビュー」を撮ったあと、少し移動して港が見える場所にやって来ました。休日の昼下がり、港のあちらこちらで地元の方たちがのんびりと釣糸を垂れています。岸壁を洗うタプタプという音を聞きながら水の中をのぞいてみると、この春に生まれたと思われる小魚の群れが銀鱗をひるがえして駆けていきます。しばらくして踏切の警報が鳴り始めました。プレジャーボートや小型の漁船がもやわれている傍を2輌編成の105系が通り過ぎていきます。観光用のイベント列車も良いですが、こういう普段着の電車は、やはり普段着の光景に似合います。

2008/05/21

コメント(0)

-

キハ47改、快速「瀬戸内マリンビュー」

現在、呉線ではキハ47を改造した「瀬戸内マリンビュー」という快速が走っています。車体の前面にはカヌーのパドルを組み合わせ、その上に浮き輪をつけたデコレーション。サイドには大きく丸窓が開いています。こうしたデザインに首を傾げる方もいるようですが、瀬戸内海を眺めながら走る観光用イベント列車という視点から見れば、旅の思い出つくりのためには、これくらいの飾りは必要なのかもしれません。たとえば「SLやまぐち号」や「SL磐越ものがたり号」で時たま行われるヘッドマークなしの運行も、ファンにとっては垂涎ものですが、一般の乗客からは不満の声が出るそうです。ヘッドマークの前で写真を撮るのが、旅の重要な記念行事となっているからです。この日は海が穏やかで天気もよく、列車を待つ間にしっかり日焼けをしてしまいました。マリンブルーとホワイト、ツートーンカラーの気動車が走る海辺の景色。そう、気分はすでに真夏です。

2008/05/20

コメント(2)

-

呉線で思い出探し

昭和40年代、蒸気機関車が現役で活躍していた時代に何とか間に合った世代にとって、「呉線」というのは特別な響きをもって迫ってきます。そう、C62やC59が最期の活躍をした線区であるからです。当時、中学生から高校生であった私も二度ほど広島を訪ね、C62やC59が牽く急行「安芸」をはじめとする呉線の蒸機列車を撮影しています。しかし、限られたお金と時間しか持たず、逆に1輌でも多くの機関車を撮影したいという気持ちから、ほとんどが広島駅か広島運転所、糸崎機関区での撮影となり、走行写真をほとんど撮っていないのが、今となってはこの上もなく残念な事柄です。しかし、それはそれで仕方のないこと。現役のC62(15号機、16号機、17号機、23号機、37号機、41号機)やC59(161号機、162号機、164号機)の雄姿をこの目で眺めることができただけでも幸せと思わなければ。駅撮りもしくは機関区撮りが主であった中で、確か一回は呉線で走行写真を撮影したはずです。そのため、広島から糸崎まで列車で乗り通したのも確かなのですが、沿線の記憶はほとんど残っていません。先日、往時の思い出探しも兼ねて呉線を訪ねましたが、やはり「ここはどこ? あなたはだれ?」の浦島太郎状態。初めて訪ねるのに等しい状態ですから、逆に撮影ポイントも新鮮な気持ちで探すことができました。というわけで、本日の「思い出の1枚」は、瀬戸内の穏やかな海岸線を行く呉線の普通電車です。

2008/05/19

コメント(0)

-

国鉄色の「北近畿」

「はまかぜ」が国鉄色だったら、という望みは鉄道ファンの多くにありますが、現実は現実として受け止めざるを得ません。しかし、播但線が和田山で合流する山陰本線では、まだまだ国鉄色の電車が健在です。大阪から福知山を経て日本海方面へ向かう特急「北近畿」もその1つです。もちろん、JR西日本色の編成もあるのですが、新緑の景色と相性がよいのは、やはり国鉄色の方でしょう。播但線を北上していった1日、最後は山陰本線の国鉄色を撮影して終了することにしました。駅から程近いところに鉄橋がありますので、そこを撮影ポイントとして選びました。幸いなことに「北近畿」は1時間に1回、上り・下りの電車が和田山で交換するダイヤとなっています。順光線側が国鉄色だったらよいのに、という願いが天に通じたのか、緩やかなカーブを立ち上がって鉄橋の上に姿を現した「北近畿」は、まぎれもない平成の昭和色。やはり、この色はこたえられませんね。

2008/05/18

コメント(2)

-

181系「はまかぜ」真正面撮り

最近は安全対策のため、線路とオーバークロスする道路の上にはフェンスが設けられることが多く、斜め上方向から撮影できても、線路の真上、すなわち列車を真正面から撮ることはあまりできなくなっています。竹田城で下りの「はまかぜ」を見送ったあと、続く上りの「はまかぜ」をどこで撮影しようかと、ポイントを探しているうちに線路とオーバークロスする道路があるのを見つけました。最初は定石どおりシチサンの構図で、と考えましたが、現場を観察すると真正面から撮影できるではありませんか。このチャンスをみすみす逃す手はない、と鉄道雑誌風の真正面ドッカ~ンに挑んだのが「本日の思い出の1枚」です。

2008/05/15

コメント(4)

-

181系「はまかぜ」を城跡俯瞰

特急「はまかぜ」は1日2往復運行されています。「ハセイク」のカーブでお立ち台カットを押さえたあと和田山の方へ移動し、竹田城の石垣の上から俯瞰をして、カーブを通過するのとは違った雰囲気の「はまかぜ」を撮影することにしました。竹田城は、嘉吉年間(1431~1443年)に但馬の守護大名・山名持豊(山名宗全)が有力家臣の一人である太田垣に築かせた日本を代表する山城です。虎が臥せているように見えることから、別名虎臥城(とらふすじょう、こがじょう)、また遥か高く見上げる山の頂に位置する城郭が、しばしば円山川の川霧によって霞むことから、天空の城の異名も持っています。廃城から約400年が経っていますが、石垣がほぼそのままの状態で残っており、現存する山城としては日本屈指の規模を誇っています。城跡から見下ろす町自体の規模はそれほど大きくありませんが、ゆったりとした円山川の水運に恵まれ、ここに竹田城が築かれたのも、なるほどと肯ける地勢です。黒々とした日本瓦の家並みからは、小ぶりとはいえ正調の城下町の気品を感じることができます。箱庭のような景色の中をゆっくりと進んでいく181系「はまかぜ」。これを見ることができただけでも竹田城に登った価値があるというものです。

2008/05/15

コメント(2)

-

キハ181系「はまかぜ」

播但線で有名なお立ち台の1つが、長谷駅と生野駅の間にある通称「ハセイク」のカーブ。本日の「思い出の1枚」は、そこで撮影した特急「はまかぜ」です。多客期であれば7連という編成も見られるようですが、この日は通常どおりの4連。それでも上り坂をエンジン全開で、ディーゼルの紫煙を巻き上げながら接近してくるさまは、なかなかに迫力があります。大阪から播但線を通り、日本海へと抜ける「はまかぜ」は、残り少なくなったキハ181系が定期運用されている特急です。JR西日本のカフェオレカラーなのが惜しいところで、1編成くらい国鉄色に戻そうか、などというサプライズをJR西日本首脳陣の皆さまに期待したいものであります。

2008/05/14

コメント(4)

-

播但線の103系

兵庫県の姫路と和田山を結ぶ播但線は、姫路から寺前までは電化区間、寺前から和田山までは未電化区間となっているため、全線を通して走る普通列車はありません。電化区間では103系が健在で、通常は2連で運用されていますが、朝夕の通勤・通学時間帯には4連の編成も見られます。私にとって播但線といえば、やはりC57が爆煙をあげて越えていった生野峠を抜きに語ることはできません。蒸機現役時代、私が播但線を訪れたのは数えるほどしかありませんが、姫路機関区で見たC57 11号機や赤ナンバーの23号機、さらには通勤列車を牽いていたC11など、今でも懐かしい記憶として思い出されます。この前、播但線を訪ねたのは4年半前のこと。そのときは冬枯れの時期で、撮影を終えたあと、生野周辺の名産である岩津ネギをみやげに買って帰り、鍋を楽しみましたが、今回は新緑のシーズンですので鍋の友はありませんが、初夏を思わせる陽気に、リフレッシュした気分をみやげとして家路をたどりました。それにしても、JR西日本ではまだまだ103系が元気です。大阪環状線のオレンジ色、阪和線の青色、関西本線や奈良線のうぐいす色。それに今回撮影した播但線のあずき色と、カラーバリエーションも豊富で、これだけで1週間くらいのブログねたを作れそうです。

2008/05/13

コメント(2)

-

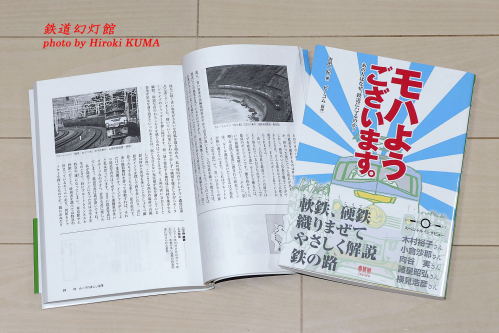

『モハようございます。』に取り上げられました。

脚本家、ライター、構成作家という肩書きをお持ちの吉田一紀さんが書かれた『モハようございます。』という本が4月末に出版されました(オーム社刊)。著者の吉田さん自身も鉄道ファンで、国鉄真岡線を快走するキハ20系に心を奪われ、小学4年のとき、ブルートレインに魅せられて鉄道にハマったという経験をお持ちです。ブルートレインを牽引していたEF65PFやDD51、24系客車のNゲージを部屋に飾って眺めるのがストレス解消法で、なるべく新幹線を使わず、特急や在来線を乗り継ぎながら線路や駅舎を眺める旅がお好きだとか。この本のサブタイトルは「あの人はなぜ、鉄道にハマるのか?」となっているのですが、25章にわたって鉄道の楽しみ方やファンの実態がさまざまな角度から解説、紹介されています。そして鉄道写真にハマっているファンの一人として、私と私が撮影した写真12点、さらには、このブログのことが約9ページにわたって紹介されています。最初、吉田さんから私のブログを紹介したいとお申し出を受けたとき、冗談かなと思いました。正直、新手のいたずらかと、少しばかり緊張したものです(笑)。しかし、何度かメールでやりとりをした結果、吉田さんの意図するところが分かり、それならば、と協力させていただきました。鉄道を「鑑賞」する際の吉田さんのこだわりの1つは「カーブの美しい風景」です。吉田さんが私のブログから選ばれた写真も、列車がカーブを通過するときに描いた編成の曲線美を中心にしたものです。これまで特に大きなこだわりを持たずにカーブの写真を撮ってきましたが、そういう見方をする方もいるんだ、と私自身、逆に教えられた気がしています。この本では、電車の中から線路端の「キロポスト」を探したり、ホームで列車を待っている間に「枕木」や「分岐器(いわゆるポイント。でも、この表記にもこだわりがあるようで、その理由は本書をご覧あれ)」「レール」などをチェックして楽しんだりする方法がいくつも紹介されています。私もこの本を読んで、通勤電車の中から「キロポスト」を探し、「あった、あった」と喜ぶとともに、こういう鉄道の楽しみ方もあったのかと感心しました。この本に関しては「モハよう de キハキハ」というブログも開設されています。鉄道ファンの心をくすぐる情報が満載の『モハようございます。-あの人はなぜ、鉄道にハマるのか?-』。ぜひ、ご一読をお薦めします。

2008/05/12

コメント(0)

-

EF65PFが牽引する回送「北びわこ号」

回送の「北びわこ号」はDD51が牽いていた時代から、私にとっては、もう1つのねらい目でした。あと少しDD51の時代が続いてもよかったかな、という気はするのですが、艶姿のEF65PFを見ると、これもまたよし、というところでしょうか。東からはEF65Pトップが見違えるばかりにブラッシュアップされて出場したというニュースが伝えられていますが、西のEF65PFが原色の12系を牽く姿も、これはこれで捨てがたいものがあります。「彗星」や「銀河」亡きあと、特急色のEF65PFの後ろに青い客車がつながるシーンは数えるほどしか残っていません。しかも晴天の日の光のもとでとなると、ある意味、「北びわこ号」と同等クラス、もしくはそれ以上の貴重品といえるでしょう。たかが回送などと軽視するのは、あまりにもったいない(笑)。本日の「思い出の1枚」は、EF65PFが牽引する回送「北びわこ号」を少し俯瞰気味に捉えたカットですが、周囲が開けており、新緑と相まって、回送列車を撮影するのに、これほどふさわしい場所があることに、恥ずかしながら今まで気がつきませんでした。ところでこの日、私は2度の回送を同じ場所で撮っています。午前の2号相当回送の方が機関車の前面にも日が当たるため、編成写真を撮るのには適しているのですが、少し早くシャッターを切りすぎたため、メディアのキャッシュが一杯になり、本命のポイントと想定していた1カット手前でシャッターがおりなくなりました。シャッターが下りなくなる直前のカットも、それはそれで満足いくものではあるのですが、再チャレンジということで、午後の4号相当回送を同じ場所で撮影することにしたのです。午前の反省に立ち、シャッターを切り始めるタイミングをできるだけ我慢したのですが、上述のようにフロント部分が影となってしまったのが心残りです。次回の「北びわこ号」で再々チャレンジする必要があるようです。

2008/05/11

コメント(2)

-

お迎え単機のEF65PF

「北びわこ号」は現在、米原と木ノ本の間を1日2往復していますが、木ノ本から米原へは客扱いをせず、回送列車となります。ですから、時刻表には「1号」と「3号」は出てくるのですが、「2号」と「4号」は見当たりません。かつては「2号」「4号」として、C56が12系客車を木ノ本から米原まで逆推進で引っぱっていたのですが、それも昔話となりました。ところで、「2号」と「4号」に相当する回送列車、以前はDD51が牽いていたのですが、最近はEF65PFが先頭に立っています。DD51にしろ、EF65PFにしろ、回送列車とはいえ、原色の12系客車を牽くことは、今ではめったにありません。そうしたことから、「北びわこ号」で、この回送列車の撮影を密かな楽しみにしているファンも少なくないようです。かくいう私もその1人なのです。「北びわこ号」が通過すると、ほどなくして回送列車を迎えにいくためにEF65PFがやって来ます。単機で走行するEF65PFをどこで撮影しようか、と少し迷いましたが、河毛の上り坂の向こうに見える山の木々がこのうえもなく瑞々しく、これをバックに撮るのも良いかもしれないと思い、移動せずにその場所で今しばらく待つことにしました。それにしても、新緑が鮮やかで、眩しさが痛いほどです。静かに眺めているだけで目が良くなるような気さえしてきます。「萌え出ずる春になりにけるかも」。古歌の一節が浮かんできます。そして、幸福な時間はまだ続きます。しばらくして、お待ちかねのEF65PFが静々とやって来ましたが、このEF65PFを見た瞬間、模型のジオラマの世界を見ているような気がしました。C56の爆煙に続いて、こんなシーンを見ることができた今日1日の幸せに、感謝の気持ちでいっぱいになりました。

2008/05/10

コメント(0)

-

河毛の上り坂で、この日一番の爆煙

午後撮影したのは、午前中に撮影した場所より米原に近づいた所なので、追い越せるかどうかは微妙な状況です。長浜での停車時間がほとんどない、というのは痛いところです。ダメなら、久しぶりに終点の木ノ本で駅撮りのスナップでもしようか、と思いました。機関車の前で子どもたちを記念撮影するお父さんやお母さんたち。これはこれで微笑ましいシーンです。「北びわこ号」は、長浜以北では各駅に停車していきます。乗り降りの時間に加え、電車ほど急加速できないのが蒸気機関車の特性です。追いつき追い越すポイントを、この一点に賭けます。そして、最初は無理かな、と思っていたのが、午前中同様、河毛あたりで追いついてしまいました。今度は鉄橋の手前、「北びわこ号」のお立ち台の一つである河毛の上り坂へ行ってみることにしました。高速道路とクロスするあたりから河毛のカーブへと続く上り坂ポイントでは、すでにかなりのファンが、今やおそしと「北びわこ号」の到来を待ち構えていました。おお、予想以上の数だ、と思いながら、カメラの砲列の端に並ばせてもらいました。そしてしばらくすると、河毛駅を発車するC56の汽笛が聞こえました。刻一刻と大きくなるドラフト音。坂田や田村で見たのとは別物のような爆煙です。C56クン、君もやればできるじゃない、そう思いながら連続シャッターを切り続けました。

2008/05/09

コメント(0)

-

C56「北びわこ号」のレンゲカット

春といえば、菜の花とともにレンゲも季節を表す重要な題材です。「北びわこ号」の場合、姉川築堤の西側に広がっている田んぼが例年、レンゲ入りカットを撮影するポイントになっています。「北びわこ1号」の回送を撮ったあと、ロケハンを兼ねて姉川の築堤へ行ってみたのですが、今年は田植えの準備が早いようで、例年であれば、多くの「鉄」がローアングルでカメラを構える田んぼでも、すでに田起こしが始まっていました。仕方がないので、朝のうちに坂田駅と田村駅の間で見つけていたレンゲ畑へ行くことにしました。カメラマンの考えることは皆同じようで、午後の「北びわこ3号」の通過にはまだ大分時間があるのですが、結構な数のファンが集まっていました。暑くもなく、寒くもない休日の昼下がり、やって来る特急や新快速などで予行演習をしつつ、レンゲの蜜を吸いにきたミツバチやその他の昆虫をじっくりとながめるのは楽しいものです。昔、一時期、昆虫撮影に取り組んでいたことがありましたので、虫を観察するのはきらいではないのです。さて定刻。坂田駅を通過するC56の汽笛が聞こえてきました。次第に大きくなってくるドラフト音。SL撮影で最もアドレナリンが高まる瞬間です。編成をきれいに整えたカットから、こちらに近づいてC56が主体となるカットまで、レンゲを入れるため地面にうつ伏すような姿勢で低く構えます。煙の量は今回もいま一つでしたが、午後の光線を受けてボイラがギラリと輝いたのが救いです。さあ、もう一度追いかけましょう。

2008/05/08

コメント(0)

-

河毛の鉄橋で再度の撮影

追っかけが常となる「北びわこ号」の撮影ですが、今年2月に「冬の北びわこ号」を撮影しにいったときは大雪でしたので珍しく移動せず、午前・午後とも1つの場所でじっくりと撮影したのですが、今回はいつもどおり、追尾体制に入りました。以前とは異なり、今回の「北びわこ号」は長浜での停車時間がほとんどないため、長浜駅と虎姫駅の間にある姉川の築堤での撮影はまず無理ですから、虎姫、河毛の両駅停車中に追い抜く必要があります。幸い、国道で信号にあまりかからなかったため、河毛カーブの向こうにある鉄橋のたもとに着いたときにはまだ列車は通過しておらず、一旦決めた立ち位置を変更する余裕があるほどでした。本日の「思い出の1枚」は、鉄橋を通過する「北びわこ号」ですが、残念ながら煙はほとんど出ていません。「冬の北びわこ号」では、「やまぐち号」ばりの煙をあげていたのですが、正直者にしか見えない爆煙の「北びわこ号」にもどったようです。

2008/05/07

コメント(1)

-

菜の花とC56「北びわこ号」

今、恒例の「SL北びわこ号」が走っています。春の「北びわこ号」といえば菜の花です。例年、田村駅と長浜駅の間にある田んぼで盛大に咲き誇り、数年前、C57が「北びわこ号」の牽引を担当したときには、菜の花畑と爆煙をあげるC57の組み合わせに詰めかけたファンから歓声があがったものです。そうした記憶がありますから、今年も楽しみにして出かけたのですが、残念ながら菜の花はほとんど見つかりませんでした。線路にほど近い田んぼで、ほんの僅か咲いていましたので、それを取り入れて、とりあえず恒例の菜の花カットを押さえました。このあたりは近江米の産地ですから、農家の方はGW中に田植えをしようとするのか、至る所で田に水が引き込まれています。この日、天気は良かったのですが、全体的に霞んだような状況でしたので、虎御前山からの俯瞰はあきらめましたが、GW後半の「北びわこ号」では、水を湛えた田んぼの中を駆け抜けていくC56を俯瞰撮影できるかもしれません。

2008/05/04

コメント(0)

-

新幹線と貨物列車のコラボ

俯瞰ポイントを教えてもらった方からは、在来線の好撮影地もご教示いただきました。竜野駅から程近い場所ですが、線路際に桜が並んで植えられているため、4月上旬にはとてもきれいな景色となるようです。残念ながら、すでに桜の最盛期が過ぎていたのと、逆光線になっていましたので、桜がらみのカットは来年のお楽しみにしました。撮影ポイントに着いてしばらくすると、EF66が牽引する下り貨物が接近してきました。この撮影ポイントは、少し向こうで新幹線の高架とクロスしているのですが、貨物の接近とあわせたように新幹線もやって来ました。新幹線の先頭部とEF66が同時に収まらないか、とギリギリまで待ちましたが、あと僅かのところで両者の揃いぶみは実現しませんでした。

2008/05/02

コメント(2)

-

500系新幹線を俯瞰撮影

千種川鉄橋へ行ったとき、偶然、地元のファンの方に出会いました。列車を待つ間にいろいろと話をしていると、網干の近くの山の上から山陽新幹線が俯瞰撮影できることを教えてもらいましたので、大阪へ帰る途中に寄ってみました。ふもとにある天満宮から坂道を登ること15分ほどで山頂に着きました。この山の中をトンネルが貫けていますので、立ち位置を変えれば大阪方、岡山方いずれの方向も見通せます。大阪からは、新幹線の線路が一直線に伸びてきており、迫り来る新幹線のスピードを実感できます。反対の岡山へはトンネルを出たあと、緩やかなカーブを描いていますが、いずれも、なかなかに見ごたえがあります。このときは午後の撮影でしたから、大阪からやって来る列車に対して順光線となりました。ちょうど500系新幹線の通過時刻が近づいていましたので、気合いを入れて待つことにしました。3月のダイヤ改正で運行回数が減った500系。フォルム的に見て、新幹線の中では私の一番のお気に入りですが、近い将来、大きな変化が訪れるでしょうから、そのあたりのことも考えて、今のうちにいろいろな角度から撮影しておきたいと思っています。

2008/05/01

コメント(2)

全27件 (27件中 1-27件目)

1