2006年04月の記事

全53件 (53件中 1-50件目)

-

大切な友人へのお土産

殿のお誕生日会をしたおすし屋さんから車ですぐのところに志摩スペイン村がある。お寿司でパンパンにふくれたお腹をなんとかしようと、私たちはこのスペイン村の温泉「ひまわりの湯」に入ることにして、その後、ナイター営業をしている遊園地にも立ち寄ることにした。実はスペイン村へは何度か来ていて、アトラクションにはあまり興味がないのだが、お土産屋の輸入雑貨と期間限定の花火はなかなか楽しめると思っている。もうすぐ暑くなるから白ワインを買おうよ、という殿の希望で、できるだけ辛い白ワインを買った。それに、フルーツと炭酸とあわせるためのサングリアを一本。子供達にはマンゴーとトロピカルフルーツミックスのネクターを。それから、私の大事なお友達に贈るために、ボトルに詰められたドライハーブを買った。これは、このビンの中に好みのオイルやビネガーを注いで、ハーブの香りをなじませ、調味料としてつかうもの。でも、料理好きな人のためのオブジェとしても悪くない。眺めているだけでも楽しい気分になれるので、この気持ちをいつもいつも頑張ってばかりいる友人に届けたいと思ったのだ。彼女とは遠く離れているのだが、いつもお互いの気持ちを分かり合って、なんでも話せる数少ない大切な友人だ。これからもたぶん、ずっと、不思議で大切な関係が続いていくのだろうと私は勝手に思っている。お互いいい歳の大人になってからそういう友人になれたことが、私にはとても嬉しかったのだ。私と友人との距離を、このビンに入ったハーブがつないでくれる。贈り物をする相手がいるって、嬉しいことだとしみじみ思った。

2006年04月30日

-

お誕生日のごちそう

殿の誕生日。お昼ごはんをお気に入りのおすし屋さんに予約して、誕生日祝いをすることになっていた。殿のリクエストは「豪華なちらし寿司」。車で40分ほどの場所にあるおすし屋さんへ、子供達もお腹をぺこぺこに減らして向かった。着くとすぐにつきだしの貝を出してくれた。ゆでたての巻貝。なんという貝なのか知らないが、肝も苦くなくて、見た目よりもずいぶん上品な感じの味。竹串でくるくるとほじくりだして食べながら、ちらし寿司を待った。するとすぐに姿を現したのは、びっくりするような、本当に「豪華なちらし寿司」だった。こんなの見たことない、と思った。イセエビの刺身までのっかっている。だいたい、これは本当に4人前なのだろうか。食べても食べても具がどんどん出てくるのだ。正直言って、そんなに高い予算でお願いしたわけではないので、ちょっと申し訳ない気持ちにもなったほどだった。しかし、そんなことを言っている場合ではなかった。卵とミソがたっぷり入ったイセエビの頭。まだまだどんどん出てくる。このほかにも、マグロの血合いを焼いたのやイセエビの頭の赤出汁など、圧倒されるような料理の数々…。和やかな誕生日のお食事会なんて言ってはいられない。みんなほとんど無言で食べる。食べる食べる食べる。なんとなく「大食らい選手権」を彷彿とさせる空気まで流れている。久しぶりに、お腹の皮がはちきれそうに痛い、という感覚を経験した。食べても食べても減らないちらし寿司に、半ばあきれながら、それでもなんとか完食。おいしかったというよりは、みな、なにか別の達成感のようなものを感じていた。いや、おいしかったのには間違いないのだが。それでも殿がニコニコニコニコしていたので、お誕生日のごはんとしては大成功だったのだと思う。殿が元気で働いているからこそ、苦しいほど食べられるのだ。一年に一度、誕生日くらいは、心の底から殿に感謝しなければ、と思う。46歳の一年間も、元気な殿でいてくれるように、明日から頑張らなくちゃ。花子がプレゼントにと作った、「とーたんがお菓子の家を作る」のオブジェ。「近未来のクレーン」という単なる巨大な踏み台に乗っているのが笑える。

2006年04月30日

-

今日の庭

昨年植えた藤のつぼみが色づいてきた。このような紫は、今までうちの庭になかった色なので、なんだか嬉しい。殿が大事にしているキングサリの花芽。藤を黄色にしたような花が咲くまでは、もう少し時間がかかりそう。もみの木の新芽が出てきた。毎年、面白い新芽だなあと感心する。自然の造形の面白さは、人間の手では表現できないものがたくさんあって、いつの時代もアーティスト達の憧れなのだ。パイナップルセージのつぼみ。去年の枝についたつぼみなので、あまり立派なものではない。私はセージの仲間の中では、このパイナップルの香りのするものが一番好きだ。花をそっとがくから抜いて根元をなめると、パイナップルの香りの蜜が味わえる。この、花のような美しい新芽は、ヒイラギのもの。普段見る、あのとげとげしく固そうな葉っぱからは想像できないような愛らしい姿をしている。ユーカリはただいま脱皮中。昨年は珍しくたくさん花を咲かせた。葉っぱをお風呂に入れると、鼻炎や風邪の咳を楽にしてくれるので、我が家では欠かせないハーブの一つとなっている。オーストラリアではガムツリーと呼ばれていると、シドニー出身の英会話の先生が懐かしそうにおっしゃっていた。もう枯れてしまったと思っていたチャイブが、ちゃんと冬越しをしてつぼみをつけていた。数年前には畑で大規模に育てていたのだが、ここの庭は環境が合わないらしく、あまり生育がよくない。それでもこうやって生きのびていたのを見つけると嬉しい。もう少し増えたら、刈り取ってにんにくとパセリとチャービルの刻んだものと一緒にクリームチーズに混ぜて、ハーブチーズを作るのだ。モッコウバラ、やはり気温が上がって一気に満開になった。一つ一つの塊が、まるでブーケのように美しく、かわいらしい。庭の動きがあわただしくなってきて、私もなんだか気ぜわしい。見るたびに少しずつ違った姿を見せる植物達を、コマ送りの映像で残しておきたいような、そんな気持ちになるのだ。

2006年04月29日

-

今日の庭

楽しみにしていたモッコウバラ、昨日はまだ全然咲いていなかったのに、今日は一気に咲きはじめた。日照時間の長い枝から咲いたようだ。優しい黄色で、玄関へのアプローチが明るくなった。殿の植えたドウダンツツジも咲いていた。この一画は「どんぐり保育園」。殿が子供達と拾ってきたどんぐりを大事に大事に育てている、いわばナーセリーなのだ。おそらくコナラではないかと思う。このコーナーで10本ほどの若木を育てている。左端に少し見えているのはハクウンボク。ブルーベリーの花も咲きはじめた。わさわさと茂ったスギナを抜くと、ワイルドストロベリーが見つかった。この花が咲き始めると、そろそろナメクジとの闘いの季節。斑入りヤマブキ。少し日陰気味のほうが元気なようだ。山吹の花は万葉集にも歌われている。かはづ鳴く甘南備河(かむなびがわ)に影見えて今か咲くらむ山吹の花 厚見王(あつみのおおきみ)今日は天気がよく、久しぶりに気温が上がったので、庭の様子があちこちで変わっていた。梅雨までのわずかな乾いた季節。一日一日大切に楽しみたいと思う。

2006年04月28日

-

バゲットに合うペースト

昨日みつけたパン屋さんで買ってきたバゲットとそれに塗るためのペースト、とてもとてもおいしかったので紹介したくなった。特にパプリカのペーストのほうは、バゲット一本くらい食べられそうなくらいの(危険な)おいしさだ。しかも、どこか懐かしい味だなあと思っていたら、太郎が「これ、おかんのつくるラタトゥイユの匂いがする」と言った。なるほど、そうか、ラタトゥイユの香りだ。もちろん味はこのペーストのほうがまろやかで数段おいしいが、ハーブと野菜とにんにくの香りがよく似ている。夏野菜とにんにく好きな人にはたまらない味のペーストだと思う。殿はオリーブを使ったタプナードの方が好きらしい。独特のオリーブの香りがするが、食べた後から口の中にじわーっとうまみがしみてくる感じ。どちらも本当においしかった。次にあのパン屋さんに行ったら、また別の味のものを買ってみようと思う。おいしいのが見つかったら、またここに紹介しようと思う。

2006年04月28日

-

新しいパン屋さん

今日は久しぶりにJRに乗って、コンタクトレンズを買いに行った。その帰り道、お天気がよくなったので、散歩気分でいつもは通らない路地にちょっと入ってみた。すると、そこにとてもかわいらしいフランスパンの店ができているのを発見した。きれいなブルーの店構え。フランスの街角にあるような、美しくてこじんまりとしておしゃれな店だ。入ってみると、中もとてもおしゃれに飾ってあり、パンの焼けるいいにおいが立ち込めている。聞くと、先月オープンしたばかりの店らしい。パンの種類はざっと10~15種類というところだろうか。カウンターの上のバケツにはバゲットやエピなどが立ててあり、ガラスケースの中にはクロワッサンやフランスのチョコの入ったデニッシュなどが並んでいる。カンパーニュやチーズパンやブリオッシュもとてもおいしそうだ。棚にはフランス製の塩や、野菜のペースト、ジャム、アンチョビーペーストなどが並び、小さなガラスの冷蔵庫にはジョーカーのジュースも冷えている。アンチョビーペーストのビンを手にとって眺めていると、パン屋のおやじ(本当は私より若いと思うが、その佇まいがいかにも「パン屋の太ったおやじ」だったのだ)がおもむろに、「試食なさいますか?」と、薄く切ったバゲットにパプリカのペーストとオリーブを使った辛いペーストを塗ってくれた。パプリカのほうは少し甘く、ハーブが効いていて、白身魚のローストにも合いそうな味。辛いオリーブのほうは、アンチョビーが入っていてコクがある。焼いたバゲットに塗ってワインを飲みたい。どちらも大好きな系統の味だった。そしてなにより、そのバゲットの生地の味が、とても良かった。結局その二つのペーストと、バゲット、チーズパン、クロワッサン、ショコラのデニッシュを買った。なんだか、とても嬉しかった。段々と加速してさびれていくその駅前に、毎日でも通いたい楽しみができた。明日はちょっと早起きして、バゲットとスープとスクランブルエッグで朝ごはんにしよう。家族にその店のことを話したい。みんな早く帰ってこないかな…。

2006年04月27日

-

もこみち?!

娘の花子が学校から帰ってきて、「あのさー、今日、一年生の子が学校で転んでね、それで、顔を横向けにしたまま地面に倒れて、えーっと…もこみちをぶつけたんだって!!」…またか。コイツはきっとまた何か勘違いしている。一応聞いてみる。「『もこみち』ってなに?」「ほら、目の横のとこでしょ?『もこみ…』あれ?なんか間違ってる?」目じりの横のあたりを指差す花子。そこは「こめかみ」。かすりもしてないやん。

2006年04月26日

-

まだ青いびわの実

表の庭にあるびわの木が今年も実をつけている。うちの庭の果樹の中でも、このびわはとびきりの優等生である。受粉の必要もなく、病気にもならず、虫もあまりつかないし、暑さ寒さにも湿気にも強い。まったくの世話いらずで、しかも実はけっこう大きくて、とても甘くジューシーなのだ。私の実家は大阪の街なかの八百屋だったので、小さい頃から果物はよく食べた。しかしびわが、こんなに簡単に庭の木になるものだとは知らなかった。びわの実の魅力は、あのほのかに香る独特の香りと、さっぱりした甘味、そして皮がむけやすく食べやすいところにあると思う。びわの葉も最近ではよく漢方薬のコーナーで売られているようだし(どのように利用するものなのかは、実はよくしらないが)、びわはきっと体にもよいのだろう。いや、よくは知らないがそんな気がする。それに、果物として食べる時には「おしり」のほうと思っている部分が、実は上であるという実のつき方も面白い。でも昔は、あの少しキシキシした食感と種のまわりの渋みがちょっと気になって、正直なところそんなに好きではなかった。その印象を引きずったまま成長してしまったものだから、ずいぶん長い間びわを食べることがなかったのだが、庭の木に実がなるようになって、樹上で完熟したものを食べてみたら、これがなかなかの個性派であることに気付いたのである。小さい頃はあまりおいしいと思わなかったびわ。大人になった今は、この青い実が黄色に熟す日が待ち遠しくて仕方がない。

2006年04月26日

-

殿の秘蔵っ子

また、家族の知らないうちに殿が新しい木を植えていた。高野槙だ。植えているところを私も子供達も目撃していないので、どうやら買ってきた苗木を車の中かどこかに隠していて、私と子供達が買い物に出かけたすきにこっそり植えたらしい。こっそり植えたということは、たぶん、苗木が非常に高価なものだったか、もしくはこの木がめちゃくちゃ大きくなるような木で、どう考えても植えることに家族が反対すると思われたかのどちらか、あるいは両方なのだろう。そういえば、私の祖父も高野槙を大事にしていたし、父も「庭を作ったら高野槙を植えたい」というようなことを言っていた。おっさん心をくすぐる何かが、この高野槙にはあるようだ。スギ科コウヤマキ属のこの木には、マツボックリのような実がなるらしい(コウヤマキボックリ?)。見たことがないので、ちょっと楽しみにしている。

2006年04月25日

-

悲しみを知るということ

JR西日本の福知山線で未曾有の脱線事故が起きてから一年がすぎた。あの事故から後、様々な大事件や事故が次々と起こり、報道され、あれからまだたった一年しかたっていないのかと感じる人も多いのではないかと思う。私は大阪の出身なので、あの電車には何度も乗ったことがある。だから事故の映像を見たとき、なんともいえない恐怖感に襲われたのを覚えている。映像を見て鳥肌が立つほどの恐怖を感じたのは、阪神淡路大震災の朝以来だった。あれから一年。たくさんの命が失われて、亡くなった方々のご遺族の悲しみは少しも癒えていない。助かった人たちもまた心に大きな傷を受け、その生傷は今もなお傷口から血を流している。本当なら「助かって良かった」と思えるはずなのに、目の前であまりにも多くの犠牲者が出たことで、自分だけ助かってしまったという、理不尽な罪悪感に悩まされ続けているというのだ。あの事件に関するその後の報道を見るたびに、私は人の命が奪われるということの悲しみの大きさを感じずにはいられない。たまたま近くにいて救助活動を行った人でさえも、まだたくさんの人の死を目の前にした悲しみから抜け出せずにいるというのだ。それは想像を絶する心の痛みに違いない。そのポッカリ開いた穴が埋まることなどありえない。ましてや時間が解決などできようはずもない。父は、母は、友人達は、いなくなった大事な人のために、ずっと悲しみ続け苦しんでいるのだ。それなのに、連日若い人間の手によって、人の命が奪われる事件が続いている。なぜこんなに未熟な子供達が人を殺すという手段を平気で選ぶのか、私には理解できない。いや、その背景はおぼろげながら感じている。感じてはいるが、実際に小中学生を持つ母親として、実感のできる理由が見当たらないのだ。友人を、家族を、いとも簡単に彼らは殺してしまう。人の命を奪うためには、本当はもっともっと大きなエネルギーが必要なはずなのに、彼らはたやすくそれを決め、実行する。怒られたから殺す。ムカついたから殺す。むしゃくしゃしたから殺す。そんな論理が通ると勘違いした子供が、なぜこんなにも増えたのだろうか。命の教育は、学校ではできない。なぜなら、それは当たり前のことを当たり前と教える地道な「しつけ」の一部だからだ。他人から「だれの命もみな大切だ」と言われてもピンとこないのは当然で、それは本当に大切な人との間で繰り返し繰り返し交わされる言葉でのみ理解できることなのだ。この人に死なれたら困る、という心がそこに介在しなければできない教育なのだ。だが、そのことに気付いていない大人がとても多いのではないかと思う。日々の小さな躾が、人を傷つけない、人を殺さない人間に育てる素地なのだと言うことを。してはいけないことはしてはいけないのだ。なぜそのことを子供に教えられなくなってしまっているのだろうかと、不思議でならない。「なぜ殺してはいけないのか」「なぜ人に暴力を振るってはいけないのか」「なぜ迷惑をかけてはいけないのか」…そんなことをいちいち説明する必要はないのだ。ずいぶん前だが、娘の同級生の弟(当時2歳くらい)に、棒で叩かれたことがある。その時、母親は謝りもせず「この子って乱暴な子供なのよね」と笑った。あなたの家庭では「乱暴」と言うのは個性の一種なのかい?!とびっくりした。「まだ小さいから言ってもわからない」「子供に説明しても分からない」からと言って、躾を丸ごと放棄してしまうような言葉をよく耳にするようになった。(最近ではバラエティ番組で人気の若い弁護士が同様のことを言っていた)しかし、躾とは理解させることではない。いてないこと、危険なこと、迷惑をかけることなどをさせないために、「それはしてはいけない」とすりこむことが躾ではないかと思うのだ。ダメなものはダメだと言って聞かせる。それは本当に大事な親の仕事なのだ。それが、なぜダメなのかは大きくなればちゃんと分かるのだから。JRの事故から一年の報道、そして連日起こる若い人たちの殺人。今、現実に戦争で命を落としている人々のこと。いなくなってしまった家族を探し続けている人々のこと。優しい心を持つ子供に育てたいと願うならば、どうか親子で一緒にニュースを見て、そしてなにか話して欲しいと思う。人の悲しみを分かろうとする力こそが、きちんとした大人への大切なステップになるのではないだろうか。

2006年04月25日

-

今日の庭

そろそろやらなければ、と思っていた草引き。今日の成果。ものすごく頑張った。はなずおうは蜜が甘いのか、様々な虫が集まってくる。特にくまんばちとハナムグリはこの木の常連さん。ハナムグリくんがお食事中。しつこいようだが月桂樹の花がまだ満開。先日は「弱い香り」と書いたのだが、今日匂いを嗅いでみるとけっこう強く甘い香りがした。芳香という表現がぴったりの香り。でもやはり葉っぱとは全然違う香りだった。表の庭にいつの間にかポピーのような花が咲いていた。地中海原産で帰化植物のナガミヒナゲシという花らしい。ヒナゲシよりも実がタテに長いので「ナガミヒナゲシ」。ネコか野鳥がどこからか種を運んできたのかもしれない。このあたり一帯は草ひきが大変なので、いっそこの花がばーっと増えて花畑になっちゃうといいのになあ…。(←あくまでも他力本願な欲望)さくらんぼの実。かなり大きくなってきた。今年はちゃんとネットをかけたので、ムクドリの襲撃からは守れそうだ。このさくらんぼはとても甘くておいしいので楽しみ。たくさんなったらさくらんぼ酒かジャムにしようと思っている。

2006年04月24日

-

ワイルドブルーベリーの花芽

植えつけて3年目になるワイルドブルーベリー。昨年はあまり元気がなくて、この春ちゃんと目を出すか心配していたのだが、今朝見ると花芽がついていた。ブルーベリーよりもずっと甘い実がなるので、家族みんなで楽しみにしているのだが、まだ幼い木なので収穫量は少ない。早く大きくなって、食べきれないほどの収穫をしたいものだ。

2006年04月24日

-

桂を愛でる

桂は葉のつき方がリズミカルで、ハートの形の葉っぱもかわいらしいので、大好きな木のひとつだ。雌雄異株らしいのだが、うちにある3本の桂が雄なのか雌なのかは分からない。ただ子供達は「かつら」という名前の響きから、勝手に「かつらばーさん」と呼んでいる。(ちなみに欅は「けやきじーさん」。みんな若い木なのに申し訳ない。)細い枝から出る葉っぱは必ず左右一対なのに、太い幹から出る葉はなぜかぺろりんと一枚。芽吹きは赤くて、春~夏は明るい緑色で、紅葉すると黄色。ずっと眺めていても飽きない、面白い木だ。この木が日本人に愛されている歴史はけっこう古く、万葉集にも3首歌われているという。 黄葉する時になるらし月人の桂の枝の色づく見れば(木の葉が色づく季節になったようだ。月に巨木があると言われる桂の木が色づいているのを見ると。)秋の月の色が明るく冴え渡って見えるのは、月にあると言う桂の巨木の葉が紅葉しているからだと、万葉人は考えたのかもしれない。まだ葉が黄色に色づくまではずいぶん時間があるが、月の色が冴える頃、美しい写真が撮れたらまた紹介したいと思う。

2006年04月24日

-

鯛のハーブ塩焼き

殿が、近くの道の駅で、小さな鯛をたくさん買ってきた。10匹入って400円だったそうだ。小さいとは言え、けっこう身も肥えているので、「へ~、お買い得だったね!」と言うと、殿はめちゃくちゃ嬉しそうだった。この男、自分が買ってきたものを褒められるのが、何よりも嬉しいのである。しかし、正直言って調理はめちゃくちゃめんどくさい。煮るか?塩焼きか?と色々考えたのだが、結局、えーいオーブンで焼いてしまえ!ということで、庭のハーブと地元の塩でハーブ塩焼きにしてみた。まず、うろこと内臓を取った鯛に塩をちぎったハーブ(今回使ったのはローズマリー、オレガノ、タイム)、にんにくのスライスをまぶしておく。しばらくして味がなじんだら、天板に並べてオリーブオイルを回しかける。300度のグリルで15~20分焼いてみた。いい香りがして、とてもおいしかった。白ワインのお供にオススメ。

2006年04月23日

-

殿とニアミス

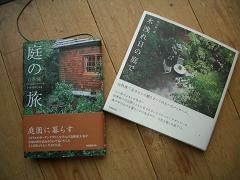

少し前から読みたいと思っていた本をついに買った。それは、ご主人が庭園都市計画家、奥様がガーデンデザイナーというご夫婦の書かれている庭の本なのだが、庭の作り方についての本ではなく、様々な庭を通しての人生観・人間観の本であった。その本を読んでいると、殿が仕事から帰ってきて「あれ?ののはなも新しい本買ったの?俺もちょうど今日、本屋に寄ってきてさ…」と、手に提げた書店のビニール袋から一冊の本を取り出す。見ると、彼もまた、庭についての本を買って来ていた。彼のほうは、造園家が作庭に必要な様々な要素について書いた本だった。偶然、出版社も同じ。そして、リビングでごろごろしながら二人で夜更けまで本を読んでいたが、突然殿が私の読んでいる本を指差して、「あれっ?!コレとコレ、同じじゃない?!」と叫んだ。よく見ると、二人がそれぞれ読んでいた本の表紙に写っている庭は、アングルこそ全く違うものの、間違いなく同じ家の同じ庭だった。私たち夫婦は異常なほど本が好きで、特に建築・デザイン関係の本は二人で読んで夜遅くまで議論したりする。二人が共通のテーマの本を読んでいるということも多く、それに関係のある本を見つけると買わずにはいられない。だから同じ日にそれぞれ本を買うことはしょっちゅうあるし、それがたまたま同じ建築家についての本だったり、よく似たテーマのものであることはたびたび起こるのだ。だが、今回同じ日に我が家にやってきた2冊の本は、内容もリンクしていた。互いの著者は互いのことをそれぞれの本に記している。すごい偶然だ。こんなことあるんだねぇと二人で笑った。しかし私たち、ここまでニアミスして、よく同じ本を買ってこなかったものだと、今度はそちらの偶然にも感心した。我が家の庭は、良く言えば「ナチュラルを極めている」(笑)ので、夏になるとジャングルと化する。それがいいのだ、と思っているのだが、この2冊を読み、美しい写真を眺めていると、ふとガラにもなく美しく整形された庭を作りたいと思ってしまった。はやりのガーデニングとは一線を画す庭の本。美しい庭の写真と人生観に影響を与えるほどの庭についてのエピソードを読みたい人にはオススメの本だと思う。殿がある建築家の真似をして石に描いた、ル・コルビュジェ。手前の小さなゾウさんたちは、バリで買ってきたお香立て。

2006年04月22日

-

花子の歯、再び折れる!

先日、無事にくっついたと思われた花子の前歯だったが、今日同じところがまたポキリと折れてしまった。固いものを噛み切ったりしないようにずっと気をつけていた花子も、さすがに学校の鼓笛隊の練習中には歯のことはすっかり忘れていたようで、トランペットのマウスピースを不注意でこつんと当ててしまったらしい。ちょうど今日は歯医者の予約が入っていたため、もう一度くっつけてもらうことができた。私は「トランペットのパートからはずしてもらうほうが良い」といわれるのではないかと思っていたのだが、花子が歯科の先生に事情を話すと「また折れるでしょうけれど、せっかくトランペットを頑張ってきたのだからこのまま続けさせてあげてください。折れたらまた連絡してください。」と言ってくださった。その言葉にホッとしたように花子がにっこりした。せっかく音がずいぶん出るようになったので、トランペットをどうしても続けたかったのだ。私もその気持ちはよく分かっていたので、先生の言葉はありがたかった。9月の運動会まであと5ヶ月。細心の注意をはらって練習することを条件に、続けても良いということにした。鼓笛隊の練習からしっかりといろいろなことを学んでくれるなら、歯医者さんへ駆け込むくらいは我慢しなければ、と思うことにした。

2006年04月21日

-

新芽だらけ

欅もみじ花散里今、庭じゅうが新芽と若葉だらけである。よく見ると、それぞれ密かに自己主張していて面白い。

2006年04月21日

-

月桂樹の花、満開。

細かくて地味な花だが、さすがに満開の時期を迎えると木全体がぱぁっと華やいだ雰囲気になる。花びらは少し透明感があるので目立たないが、黄色のおしべがかわいらしい。

2006年04月21日

-

桜の季節の大団円

昨日の夕方、洗濯物を取り込もうと庭に出ると、向かいの山の山桜の花びらが風にばーーっと散って、あたり一面に降ってきた。大急ぎで子供達を呼び、3人で青空に大量の花びらが舞うのを見た。その花びらの中を数羽のツバメが、空を切るように飛び交う。だんだんと風がやんで、庭の土の上にも、木の枝にも、私たちの肩や髪にも桜の花びらが落ちてきて、そして山は濃淡のあるピンクから、新緑の色に塗り変えられた。私たちは3人ともじっと立ちすくんで、桜の季節が終わるのを見送った。それは本当に、まるで舞台のフィナーレを見ているようだった。

2006年04月20日

-

太郎、いちごをむさぼり食う

昨日は長男の太郎(中2)の遠足だった。目的地はお寺といちご農園。お寺では座禅を組み、和尚様の法話を聞かせてもらったらしい。息子はそもそも、人に物語をしてもらうのが大好きなので、和尚様のお話は面白かったらしい。それから昼食をとり、いちご農園へ。イチゴ狩りは始めての息子。思っていたよりもずっと楽しかったらしい。前日に遠足のしおりを見ながら「イチゴ狩りって1000円もするのか…。25個食べても一個40円…50個くらい食べないとな…」なんておばちゃんみたいなことを言っていた。そして遠足から帰ってきた息子が、ただいまーっといった途端、あたりにいちごの香りが漂った。「イチゴ、すごくおいしかったよー。」と笑う。「いっぱい食べられたん?」と聞くと「うん。学年で2番目に多く食べた。200個までは数えたよ。」に、二百個?!イチゴ200個って、ものすごい重量じゃないのか。そういえば、太郎がしゃべるたびにイチゴの香りがプンプンする。ちなみに1位の子は300個を超えるイチゴを食べたらしい。155センチ、34キロ。そのガリガリでへなちょこの体の、一体どこにそんな莫大な量のイチゴが収納されているのか。まさに人体の不思議ってやつだ。しかし、観光農園の人たちはさぞかし迷惑だっただろう。いくらなんでも、昼食後にイチゴを200も300も食べるヤツがいるとは…。来年からの遠足、もしもイチゴ狩りではなくなったら、その原因の半分くらいはうちの息子にある。農園の方々、ごめんなさい。余談だが、今朝トイレに入った息子が、突然「うわあっ!!」と悲鳴を上げた。ふん、母にとっては想定内のことだ。「太郎!それ、血じゃなくてイチゴだよ!!」

2006年04月20日

-

明日あたり収穫せねば!

ふきのとうを食べ逃がした悔しさが忘れられず、毎日のように庭のローズマリーの茂みの中を覗き込み、蕗の伸びてくるのを心待ちにしていた私だが、ついに明日収穫することを決心した。ふきのとうが出てきていたあたりに、たくさんの茎が伸びてきている。今朝はじめて気付いたのだが、お隣の畑にたくさんの蕗が育てられているようだ。たぶん、うちに生えてきたものも、お隣からネコが種を運んできたのだろう。画像は一番大きく育っていた蕗の葉っぱ。青々としてみずみずしい。放っておくと、子供の傘位まで大きくなる。さて、薄揚げと煮るか、筍と煮るか。皮をむきながらじっくり考えるとするか。

2006年04月19日

-

そんなに睨まなくても…

庭に、時々やってくるノラの「でぶち」がやってきた。匍匐前進でやってきて、古いバーベキューコンロの向こう側に隠れた。しかし頭かくして尻隠さず。じっと見ていると、のそっと顔を見せた。思い切りメンチをきるでぶち。「なに見とるんじゃ!!」って感じかな。眉間にしわ、ちょっと寄せすぎだと思うのだが…。

2006年04月19日

-

娘の花壇のサプライズ

うちの庭の、玄関脇の一番良い場所に、娘の花子が花壇を作っている。昨年から庭仕事にはまった娘は、最近は休みの日ごとに近所のホームセンターへ花の苗や種を物色しに行き、空いたスペースに次々と植え込んでいる。つい出来上がりの図を想像してしまってから植え込む私たち大人のやり方と違って、彼女は大雑把に「これは色が濃いからこっちのほうかな」「これは背が低いからここ」なんていいながら、ごくテキトーに植えていく。しかし、結果的にはちゃんと、とてもかわいらしい、花いっぱいの野原のような花壇に仕上がっていくのでなかなか面白い。そんな彼女の花壇に、春の初め、種をまいた覚えも、苗を植えた覚えもない葉っぱがひょっこり顔を出したそうだ。「しわしわで毛むくじゃら」と彼女がいうその葉っぱは、雑草としてひいてしまうにはなにか少し気になる存在だったらしく、他の草はきれいに引いてもそれだけは残しているようだった。その葉っぱはどんどん枚数を増やし、まるで野菜のようにみずみずしく成長した。そして先日、株の真ん中あたりから太い茎が一本、すっくと立ち上がって、その先にいくつもつぼみを付け始めた。それは紛れもなく「ボリジ」だった。もう数年前になるが、あの花の色が大好きで庭でたくさん育てていたことがあるので、こぼれ種がなにかのかげんで残っていて今年になって発芽したのかもしれないと思った。それとも鳥かネコが種を運んできたのかも。とにかく、娘の花子に「花が咲いたら、砂糖漬けをつくろうね」と言って、二人であの美しい青の星型の花が咲くのを楽しみに待っていた。花子も「青い花は大好きだから嬉しいな」と喜んで、毎日様子を見ていた。そのボリジがついに開花した。花子が学校から帰ってきたらなんて言おう…。がっかりするかな。とれとも勝手に青と決め付けて期待していたことを笑うだろうか。白い花のボリジ。いったいどこから来た何者なのだ、コイツは。

2006年04月19日

-

庭の住人

うちの庭にはたくさんのトカゲが住んでいる。リビングから庭に出るところに、枕木でデッキを作ってあるのだが、その下はトカゲたちの巣になっているようだ。いたるところにあるローズマリーの茂みの中も住み心地が良いらしい。そろそろ、尻尾の先まで入れても4~5センチしかないようなチビスケのトカゲたちがうろうろと出てくる頃だ。レンガの上を走り回ったり、低い木の枝に登ったり、ちょこまかと動き回ってかわいい。私は爬虫類が嫌いではないので、トカゲの顔もかわいいと思う。この前、デッキの上でのんびりと背中を掻くトカゲを発見した。前足を後ろに向かってぐるんと回し、小さな指の先でカシカシカシカシっと掻いていた。でも、あれは絶対痒いところに届いていなかったと思う。

2006年04月18日

-

姫りんごの花

姫りんごの花が咲いた。この姫りんごは、小さい頃からずっとバレエを習っていた娘のために植えた、バレリーナと呼ばれる、主幹が一本すっくと立つタイプの木だ。花が満開になると、なるほど白くて薄い布で作った衣裳をまとって、まっすぐに立つバレリーナのような印象がなくもない。しかしこの姫りんご、実はちっともおいしくない。真っ赤に熟しても、すっぱくて渋くてパサパサなので、野鳥達もほとんど知らん顔で素通りしていく。この花が満開を迎えると、我が家の庭にまもなく初夏がやってくる。

2006年04月18日

-

びっくりぐみ、開花。

やっとびっくりぐみが開花した。小さな小さな花なのだが、こうやって拡大してみると、ちょっとフクシアに似ているような気がしなくもない。花にまで、あのぐみ独特のざらざらした茶色の点々があるのが面白い。夏休み頃には、もしかしたら実がなるかもしれない。

2006年04月18日

-

月桂樹の花

玄関までのアプローチや、お隣との境界の内側に、たくさんの月桂樹を植えている。生の葉っぱの香りは、料理用のドライと少し違って、ジューシーフルーツガムを少しスパイシーにした感じ。この香りが大好きだ。花が咲き始めたのは数年前からだが、今年は特に、どの木も枝と言う枝にびっしりと花をつけている。地味だが、なんとなくかわいらしいと思う月桂樹の花だ。

2006年04月17日

-

大人になってから好きになった食べ物

大好きなマンゴーを、子供達が学校に行っているすきに一人で食べた。おいしかった。ものすごくおいしかった。ごめんよ、子供たち。

2006年04月17日

-

こげちゃん、背伸びして覗く。

いいお天気になったなーと思っていたら、庭にお客さんがやってきた。こげ茶色のノラ、『こげちゃん』である。庭に置いてあった一輪車が気になったらしく、一生懸命に背伸びして中を覗いている。カメラのシャッター音に気付いて、顔を上げた。のんきそうに見えるが、こげちゃんは狩りの名人である。昨年は何度か、庭でヒヨドリを捕まえる瞬間を目撃した。うちの庭は、近所の猫達の通り道になっているらしい。初夏には子猫を連れたお母さん猫がやってきて、自分は木陰やベンチの下で寝そべり、子猫達を草むらや花壇で遊ばせている姿を見ることもよくある。うちの庭には、トカゲやかえるなどの小さな動物もたくさんいるし、野鳥もたくさん来るし、虫もいるので、ハンティングごっこをさせたり、実際にえさを調達するにはちょうど良いのだろう。特に迷惑するようなことはしないし、そもそも私たちがここに住む前から彼らはここを通っていたらしいので、彼らが庭にいる間は私たちの方が少し遠慮して、窓から彼らを眺める。動物好きの娘は、どのノラにも一匹一匹必ず名前をつけて、庭にやってくるのを楽しみにしている。

2006年04月17日

-

参観、PTA総会、学年懇談会

今日は息子の太郎が中2になって最初の参観・総会・学年懇談だった。授業参観は国語の授業で、聴き取りの練習のようなものを中心に進められた。あとで太郎に聞いたところ、今日のは特別なイベント的授業だったらしい。個人的には、教科書を使った通常の授業が見たかったと思った。参観日と言うと、普段はやらないような授業をされる先生が多いが、親のほうは、いつもどんな風に授業が進むのか、我が子がどんな風に授業を受けているのか、先生はどんなレベルの授業をさせるのか、などが見たいのだから、できるだけ普段に近い授業をして欲しいと思うのだ。その後、PTA総会へ。PTA役員の紹介、そして今年度の教師陣の自己紹介が行われる。毎年のことだが、この中学の先生方の自己紹介は本当に明るくて楽しい。そして学年別懇談会。日ごろの子供達の生活の様子や注意点、家庭への要望などが説明される。息子の学年は特に時間にルーズな子供(家庭?)が多いらしく、一年生の頃から遅刻が非常に多いとのことだった。そして、3年生が明日から修学旅行に行くので、2年生の先生も一名が引率に加わって行き、来年の行き先決定の参考にする、とのこと。実は、息子の学校では昨年まで長年、修学旅行は東京方面に行き、ディズニーランドで遊んでくることになっていたのだが、今年からは平和教育という観点から、沖縄への旅行に変更された。今年、それで何も問題がなければ息子たちも来年、沖縄に行くことになるということなのだ。その話を聞いて、一人のお母さんがすごい剣幕で「それはもう決定なんですか?!なにもなければ沖縄って決まってるんですか?!」と質問をした。先生のほうからは「一応、そういう判断になると思いますが…」という返答だったのだが、そのお母さんは「私は反対なんです!!父兄や子供の意見は聞いてもらえないんですか?!」と。そのお母さんの主張はこうだ。「この付近の高校では、修学旅行に沖縄に行くことが多く、中学で沖縄に行くと、高校でもまた同じところへ行かなくてはならない可能性がある。そしてなによりも、子供は沖縄よりもディズニーランドに行きたがっている。自分も親として、子供の希望しているディズニーランドへ行かせたい。」その主張に乗じて、他にも数名が聞こえよがしのヒソヒソ声で「子供はディズニーランドに行きたいに決まってるよねー」と言い出した。議事進行の先生は、まさかそんなことを言われるなんて全くの想定外だったらしく、しどろもどろで「いや、そういうことについては校長の判断を仰がないと…ここではなんとも…ねえ?」と他の先生に助けを求めたりしている。しかし、何人もいる先生の誰もが、うつむき、助けを求める先生と目を合わせないようにして、なにもおっしゃらない。結局「そういう意見もあるということを校長に伝えまして…あのぅ、伝えておきますので…」という形で閉会した。確かに、子供達は沖縄で戦争の勉強をしてくるか、東京ディズニーランドで遊んでくるかどっちがいい?と聞いたら迷わずTDLだろう。ディズニーに全く興味のない子だって、堅苦しい勉強か遊園地かといわれれば遊園地で遊びたいに決まっている。だが、コトは『修学旅行』である。私は、普段からかなりいろいろなことを先生に質問し、要望も伝えるほうだが、修学旅行の行き先なんてものは、父兄が口出しすべきことではないと思っている。それは、先生方がきちんと修学旅行の意義に添った形で検討してくださっているものと思っているからだ。ところが、今回の先生方は、どなたもそのお母さんに反論されなかった。私はそのことに少し憤りを感じたのだ。そのお母さんの主張は間違っていると思う。間違っていると思うが、しかし、それにきちんとした反論をできなかった先生方に、私は本当にがっかりした。修学旅行の行き先を変えたからには、それ相応の理由があってのことではないのか。教育のプロとして、「今、子供達に必要なものを天秤にかければ、遊園地での楽しみよりも平和教育だ」と考えたからこそ、沖縄と言う選択になったのではないのか。修学旅行とは、そうした「中学教育の一環として」の行事ではないのか。これで、もしも行き先を検討しなおしましょうなんてことになったら、子供達に、社会は「言った者勝ち」「ゴネた者勝ち」なのだという認識を植えつけることになってしまう。さて、この問題はこの先どういう展開を見せるのだろうか。明日からの修学旅行の後、「実は沖縄旅行ではちょっと都合の悪いことがあったので、来年からは東京方面に戻します」なんていう結果にだけはしないで欲しいと思う。

2006年04月16日

-

掃除中に見つけた思い出

今朝、棚の掃除をするために、未整理の写真などを入れている箱を開けたら、なかに懐かしい箸袋が入っていた。もう5~6年前になるだろうか。山口県の錦帯橋の近くの宿に泊まった時のものだ。ちょうど真新しくなった錦帯橋が美しくて、その絵柄の入った箸袋がなんとなく捨てられなかったのだ。しかし、思い出に浸りながらじっと見ていると、ちょっとヘンなことに気がついた。…お宿はやぱっり…やぱっり?!発音しにくいことこの上ない表現。なぜ当時気がつかなかったのか不思議なくらいだ。あの、親切で温かいもてなしの宿は、今もこの箸袋を使っておられるのだろうか。ぜひもう一度行って確かめたいものだ。

2006年04月16日

-

今日はウォーキングのみ

今日は息子のテニスレッスンがあったので、その間にジムで少し歩いてみた。歩き始めからちょっとだるい感じがあった。ちょうどジムに通い始めて一週間になる。なれない運動による疲労が溜まってきているのだと思った。2~3分歩いて「今日はあまり歩けないかもしれない」と思った。すぐに足が痛くなった。ももの辺りが突っ張った感じ。でも、5分を過ぎる頃、汗がどっと出始めて、それと同時にだるさはなくなった。足の痛さもなくなった。体が軽くなる。これなら今日もいつもくらい歩けると思った。少し楽しくなってきて、速度を少し上げた。腕をブンブン振って歩く。結局30分間ほど歩いた。内科の先生の話では40分くらいが理想だそうだが、まだ始めたばかりの私には40分歩いた後に買い物をしてごはんを作ったり家事をする自信がないので、とりあえずこれくらいからぼちぼち伸ばしていくつもり。無理するときっと続かなくなってしまうだろう。筋肉痛に体が慣れたのか、あまり痛みを感じなくなってきた。ただ、夕方になるとものすごい睡魔に襲われたりするので、家事を段取り良くこなさなければ。来週は、今やっている「一番ゆるい、超初心者のためのコース」から、もうちょっとだけ進歩させられるかもしれない。良く食べ、良く眠るワタシに戻りつつある今日この頃。

2006年04月15日

-

新入りのブラックベリー

数年ぶりにブラックベリーを栽培したくなって、苗を買った。昔はけっこう高かったトゲなしブラックベリーも今は一株200円くらいまでで買えるようになった。あー、私の庭仕事歴もかなりの年数になったんだなあ…などと無駄な感慨に浸っていたら、ダンナがさっさと、レモンユーカリの足元に植えつけてしまった。(コンクリートの電柱のように見えるが、脱皮したユーカリの幹である。)前回は北の庭に植えていたのだが、梅雨時にコナジラミが発生してしまって駆除が大変だった。今回は南の庭で、日当たりもちょうど良いくらいだし、なによりも土が肥えていて水はけが良い場所なので、世話いらずに育ってくれるかもしれない。それにここならシュートがどんどん延びても困ることはない。ブラックベリーのすっぱさと香りはけっこう好きで、今回はたくさん実がなる位に育ったらジャムかパイを作りたいと思っている。花が咲くのは来年かな?

2006年04月15日

-

はなずおう

はなずおうが開花した。枝からいきなり花の房がでているのが面白い。つぼみの時は、まるで虫の卵かなにかのように見える。枝ぶりは非常にそっけないが、花が済んでから出てくる大きな丸っこい葉っぱの形は、とても愛嬌があると思う。ダンナのお気に入りの木だ。

2006年04月14日

-

ジューンベリー開花

今朝、ジューンベリーが咲いた。細い株立ちの枝の先に小さな花がまとまって咲くので、桜やあんずに比べると地味な印象だが、触るとぱぁっと散ってしまいそうな可憐さがある。世話が全くかからず、花もきれいで実もおいしくて、さらに紅葉もとても綺麗なので、かなりお気に入りの木だ。

2006年04月14日

-

久々に美容院へ

ものすごく久しぶりに美容院へ行った。髪を切ったりパーマをかけたりするのは嫌いではないのだが、ちょうどしたい髪型の見つかりにくい年頃なので、ついつい足が遠のいていた。それで、楽天のヘアアクセサリー屋さんでまとめ髪用のアクセサリーをどっさり注文して、いろいろと毎日違うまとめ髪を試したりしていた。これが案外楽しくて、慣れるといつでもどこでもスティック一本、コーム一個でちゃちゃっとまとめられて非常に便利だった。しかし、最近ジムに通うようになったのでちょっと長い髪が邪魔になってきた。プールの時はキャップに押しこまなくてはいけないから、尚更だ。結局、伸ばしていた前髪も短くして、全体にパーマもかけた。せっかく集めたヘアアクセサリーにはまだまだ未練があるので、横と後はぎりぎりでまとめられる長さに残した。春らしい洋服を買いにいかなくちゃ、と思った。

2006年04月14日

-

骨までいけるブリ大根

今夜はブリ大根。今夜のブリのアラは頭もカマの部分もたっぷり入っているので、ボリュームたっぷりの贅沢ブリ大根だ。いつもは普通の鍋で作るが、今日は圧力鍋で作ってみた。大根もブリも大きく切って、高圧で15分。自然に減圧させてからふたを開けて少し煮詰めた。お昼過ぎに作って、晩ご飯まで冷まして味を含ませる。大根も(煮崩れるほどではないが)柔らかく味もしっかりしみて、ブリは大きな骨まで全部食べられるようになった。骨のポクポクした食感も面白いし、身はしっかり味がついていてしっとりとおいしい。料理し始めてから日本酒が切れているのに気がついた。買いに行く暇がないので、お正月のお屠蘇用の金箔入りのお酒の残りを使ったら、子供達が「キラキラのブリ大根!すごーい!!」と大騒ぎになった。画像に写らないのが残念だ。県内産のシジミの味噌汁も作った。子供達はテニス、私はジムでトレーニングしてきて腹ペコだったので、みんな無言でむしゃむしゃ食べた。大きな鍋いっぱいに作ったブリ大根が、あっという間に消えていった。

2006年04月13日

-

イノシシカレーとイノシシ汁

ダンナがイノシシのお肉をもらってきた。イノシシは今までにも何度か料理したことがある。あの猪突猛進な様子からはかなりクセの強そうな印象があるかもしれないが、うまく調理すれば意外にニオイもなくて食べやすい。そして何より、煮込むほど柔らかくおいしくなるのがいい。今まではやっぱりぼたん鍋か焼肉で食べることが多かったのだが、今回はちょっと違うものにしてみようと、半分を使って豚汁の要領でイノシシ汁を作ってみた。豚汁の豚は、煮込むほどに味が抜けてしまうが、イノシシは煮込んでも煮込んでも味がある。レンコン・ごぼう・筍・人参・大根の根菜オールスターズと長ネギ・蒟蒻・豆腐も入れてみた。おいしくするコツは最初にイノシシの肉をネギとしょうがのみじん切りとともに炒めておくことだ。もう半分はカレーにしてみた。カレーにする時も、あらかじめ少量のしょうがとにんにくのみじん切りと一緒に炒めておくと香りが良くなる。出来上がりはやはりポークカレーに近いのだが、長時間煮込んだあとの肉もパサパサにならずにおいしく食べられるので、ちょっと得した気分になれる。

2006年04月12日

-

実のならないびっくりぐみ

びっくりぐみがたくさんのつぼみをつけていた。このびっくりぐみ、もう6~7年前から毎年花をつけるのだが、まだ一度も食べたことがない。「びっくりするほど大きな実がなる」というキャッチフレーズに負けて買ってしまったのだが、今は、たくさんの花が咲くのにただの一つも実がならないことにびっくりさせられている。ひょっとして自家結実性がないのだろうか。そんな話は聞いたことがないけどなあ。とりあえず今年もまだ観察中。もうすぐ地味~な花が開き始める。

2006年04月12日

-

今日はプール。

今日は午前中に時間を作ってプールに行ってきた。初めてのプール。なんだか勝手がよく分からないが、とりあえず水着を着てプールサイドへ出た。フリーのコースが2本、スイミングのコースが2本、ウォーキングのコースが1本。とりあえずフリーと書かれたコースの、泳いでいる人が多いほうへ行ってみる。びっくりしたのは、意外にもおじいさんが多いこと。プール全体の平均年齢は67~8というところか。とにかくおじいさんとおばあさんが多い。頭の中に一瞬「高齢化社会」とか「長寿国ニッポン」とかいう言葉が意味もなく浮かんだりしたが、そんなことを実感している場合ではないので、気を取り直して水の中へ。さて、と気合を入れて泳ぎだす。一掻き一掻き、ちゃんと力が入っているか確かめながらゆっくり泳いでみた。50メートル泳いだところで別のコースに変えて、今度は歩いてみた。水の中を歩くのは思いのほか楽しくて、ザブザブザブザブ歩いた。しかし、不思議だったのは、おじいさん達はなぜかコースの端まで歩かずに、5メートルくらい手前でUターンしてしまうことだ。その手前加減はおじいさんによってちがうのだが、きちんと端まで歩いて折り返す人は一人もいない。私ははじめ、そのことに気付かずに、端っこまで歩いてそのままの速度で折り返していたので、私の後ろを歩いてくるおじいさんにすぐに追いつかれてしまい「あ、すいません。お先にどうぞ」を繰り返していた。しかし毎回のように、折り返して少しするとうしろのおじいさん達が渋滞してしまう。水中を歩くのに慣れていないので、速度が遅すぎるのかと思った私は、全速力で歩いた。しかし水の中で全速力を試みても、まるで夢の中で追っ手から逃げる時のようにもどかしい。焦れば焦るほど手足の動きがバラバラになって、あわわわわとなってしまう。そんなことを繰り返しながらも少しは早く歩けるようになったのだが、それでもやはり、私が折り返して少し歩いてからすれ違ったおじいさんがすぐに私のすぐ後ろまで迫ってきてしまう。さすがに不審に思った私は、一度プールサイドに上がって、おじいさん達の歩く様子を観察してみた。すると彼らはにこやかに、プールの真ん中15メートルくらいだけをグルグルと歩いているのだった。なるほど、そうか…と納得していると、「アクアキックボクシングに参加される方はレッスンコースへどうぞ」とアナウンスがあった。アクアキックボクシング…。キックボクシングと言うからにはパンチやキックの(当たり前か)けっこう激しいやつだろう。そんなの私には絶対無理だ。レッスンに参加する人がゾロゾロとコースを移動する。若いお兄ちゃんと言う感じのインストラクターが思い切りにこやかに「こぉんにちはぁ~」と挨拶すると、ユーロビートのリズムがなり始めた。激しい音楽の割には緩やかな動きのエクササイズ。それもそのはず。バリバリのユーロビートに乗って揺れている方々は、先ほどまでゆらゆらとコースを歩いていたおじいちゃん・おばあちゃん達だった。しかし、緩やかな動きとは言っても、30分間動きっぱなしのレッスンはかなりの運動量だろう。それでもみんな楽しそうにやっておられる。ニコニコしながらピョンピョン飛び跳ねたりするおじいちゃん・おばあちゃんはとってもかわいい。最近のお年寄りは本当に元気なんだなあ…。そんなことに感心して、ふと気付いたら水に入ってから50分が過ぎていた。楽しいけど、これくらいにしておかないと後がキツイな。まだまだ元気いっぱいにプールの中をワシワシ動くお年寄り達を横目に、ロッカールームに向かった。途中、うしろから80歳くらいかと思われるおじいちゃんに「しっかり泳げましたかな?」と声をかけられた。「私、今日初めて来たものですから、勝手が分からなくてウロウロしちゃいました。」と答えると、「はっはっは、そうですか。でも大丈夫。すぐに慣れますよ。またいらっしゃいな。フォッフォッフォ…」と豪快に笑いながら、彼はロッカーに消えていった。なんだか今日も楽しかった。この調子でしばらく続けられそうな気がしてきた。次はおじいさん達に追い越されないように頑張ろうと思う。

2006年04月11日

-

つぼみがいっぱい

玄関の脇に、毎年たくさんの花をつけるもっこうばらが植えてある。クリームがかった黄色い八重の花は、とてもかわいらしい。ばらの中でも特に世話いらずだし、トゲがないので子供達がそばで遊んでも安全なのがいい。ブルーベリーも花芽をつけている。うちには3種8本のブルーベリーと2本のワイルドブルーベリーがある。ブルーベリーの実は年々甘く大きくなってきているようで、とても嬉しい。昨年はジャムも作った。ワイルドブルーベリーは小さな実だがとても甘くておいしい。子供達にはブルーベリーよりも人気のある実だ。ただ、人間が食べてもおいしいので、鳥たちも虎視眈々と狙っている。実のなる頃の朝は、鳥と競争で早起きして収穫する。ジューンベリーもようやく花芽を付け始めた。昨年、びっくりするほどたくさんの実をつけたので、今年はあまりならないかもしれない。これもヒヨドリが狙っていて、あっという間にみんな食べられてしまうので、もう少ししたらネットをかけなければ。

2006年04月11日

-

にわざくらが咲きはじめた

ゆすらうめに少し遅れて、にわざくらが咲いた。別名をチャイナチェリーと言うらしい。ゆすらうめよりも小さな、甘酸っぱくて赤い実をびっしりとつける。これも娘のお気に入りの『季節限定おやつ』である。庭の隅っこに、勝手に生えてきた水仙が咲いていた。そばにしゃがむとほのかにいい香り。

2006年04月10日

-

春の庭でバーベキュー

久々に、誰も予定のないのんびりした日曜日。よいお天気だし、向かいの山の桜も見ごろだし、家族揃って庭でバーベキューをしようということになった。日ごろ何をするにも、誰かにお膳立てしてもらって後片付けもしてもらうので、自分は真ん中のおいしいところしかやらない、文字通り殿様(もしくはお大名様)のダンナだが、「外で火をおこす系」の作業だけは張り切ってやってくれる。昔、建築士になりたての頃、しょっちゅう職人さんや大工さんたちと暖を取るための火をおこしたり、焼肉をしたのだそうだ。(今はそんなことは一切やってはいけない時代になってしまったが。)そういうところで培った「火を扱う技術」なので、彼は今もアウトドアグッズなどなにもなくても、美しい炭火を作ることができる。炭火と言うのは不思議なもので、見た目が美しければ熱効率も非常に良い。逆に言えば、きれいに燃えていない火で調理しても、おいしいものはできないのだ。画像はひおうぎ貝と呼ばれるもので、このあたりではよく食べられている。帆立貝をひとまわり小さくしたような貝で、味も帆立貝にそっくりだ。貝殻の色が、オレンジや赤や紫などとカラフルなので焼いていてもなんだか楽しい。広島から取り寄せているおいしいお醤油を少したらして焼いた。散々食べたあとで、娘が「まだ火ある?」とダンナに尋ねている。マシュマロを焼いて食べるのだという。そもそも彼女は、バーベキュー自体よりも最後に焼くマシュマロのほうを楽しみにしているフシさえある。しかし焼いたマシュマロのおいしさは侮れない。大人もはまる不思議な魅力があるのだ。焼いていないそのままのマシュマロは、さほどおいしいと思ったことがないのだが、この炭火で炙って少し焦げ目がつき、ぷーっとふくらんだマシュマロは本当においしくて、そして楽しい。桜が満開の山を眺めながら、新緑の庭でバーベキュー。田舎に嫁いできてよかったなぁ…。

2006年04月09日

-

ソーダ水に浮かべる宝石

ゆすらうめの花が咲き始めた。うちにあるゆすらうめは小さな木なのだが、毎年たくさんの実をつける。それは、つやのある美しい赤で、少し透明感があって、「まるでルビーみたい」と本物のルビーを見たことのない娘の花子がいつも言う。モモの実をそのままミニチュアにしたような形の、真っ赤なゆすらうめの実。残念なことに「とてもおいしい」というほどの甘味はない。でも、子供達はなぜかこの実が好きらしく、できるだけ濃い色に熟したものを選んでは口に運ぶ。実のわりには大きな種が入っていて、その周りにくっついた果肉を歯でこそげるように、口の中でうまくクルクル回して食べるのだと、娘が嬉しそうに教えてくれた。「でもな、おかあさん。もっといいのは大きいすきとおったガラスのコップにサイダーと氷を入れてな、それでゆすらうめを浮かべるのん。宝石の入ったサイダーみたいですごくきれいなん。」これから満開を迎えるゆすらうめ。今年も娘を喜ばせる宝石がたくさんなりそうだ。

2006年04月08日

-

ついにジムデビュー

入会したフィットネスクラブに、ついに行ってきた。初めて足を踏み入れる「スポーツ」と名のつく世界に、緊張して心臓がダカダカダカダカ鳴っていた。でも、実際に行ってみると、担当のトレーナーも非常に親切で明るくて、ちゃちゃっとデータ表を作ってくれ、丁寧に説明をしてくれた。そしていよいよ実際のトレーニング。ずらりと並んだトレーニングマシンを見ただけでビビッてしまった私は、とにかく一番ゆるいメニューをお願いした。エアロバイク15分、ストレッチ、マシントレーニング4種各15回1セット、ウォーキング20分。たぶん少しスポーツをする人なら「全部やってもウォーミングアップ」程度の量なのだろう。しかし、本当に初めて運動する私にとっては「うわー、すごい!本格的な運動だよ!」と満足するのに充分な量なのだ。終わると少しお腹がすいていて、疲れたなあと思った。しかし、いやな感じの疲れではなかった。「心地よい疲労感」などという、今までの人生で使ったことのない、いや、一生縁のないと思っていたような言葉がふと浮かんだりした。しかしその後夕飯の買い物をして家に帰り着き、車を降りようとした途端、ものすごい筋肉痛に襲われた。たぶん、高校のマラソン大会以来味わっていなかったこの感覚。なんだか懐かしくて、ギクシャクする自分の動きがおかしくて、娘とゲラゲラ笑った。そういうわけで、ジム一日目はけっこう楽しかった。お腹がすいて、ご飯がおいしかった。今日のメニューは ・冷やっこ(ジョニー) ・小松菜としいたけの焼きびたし ・たまねぎの味噌汁 ・お魚 ・玄米入りごはんせっかくなので晩ご飯もうんとヘルシーにしてみた。ちょっと調子にのりすぎかもしれない。

2006年04月07日

-

ついに入会してしまった…。

悩みに悩んだ末のフィットネスクラブ。ついに入会してしまった。その上、実家に帰った時、ぶらぶらと近所のショッピングセンターへ買い物に出かけたら、スポーツウエアやシューズがとても安くなっていて、しかもすっきりときれいなデザインのものがたくさんあって、勢い余って買い揃えてしまった。もう後戻りはできなくなった。しかし、思えば、苦手なことにはすぐに目をつぶってしまう私の性格で、今まで避けてきた「体を鍛える」などという無謀なことをスタートするには、これくらい形から追い込んだほうが良いのかもしれない。娘がまだ小学生の今、ジムに通う時間はあり余っているわけではない。早起きして、洗濯と掃除を済ませ、大急ぎでジムへ行くことになるのだろう。お昼には殿がごはんを食べに帰ってくるから、それまでのわずかな時間しかない。忙しくてクタクタに疲れるであろう日々にどれだけ持ちこたえられるのか、実はあまり自信がなくて、今になって「大変なことをしでかした」とちょっと焦っている私なのである。

2006年04月06日

-

今日から新学期。

今日は始業式。我が家の子供達は中学2年生と小学5年生になった。久々の登校にはぴったりの青空。でも、子供達は新しいクラス、新しい担任、新しいクラスメイトのことが気になって、なんだか落ち着かない。とりわけ中2の息子は、部活の顧問の先生と大好きだった美術の先生が3月で退職されたので、少し寂しい新学期となった。今年は、受験生になるまでの貴重な一年間となる。今年のうちにやっておかなくてはならないことが、息子の頭の中にはぎゅうぎゅうと詰まっているはずだ。彼は塾に行っていない。小学校時代は、ベネッセのチャレンジをやっていたが、中学に入って授業のペースとあまりにもカリキュラムがくいちがうのでやめた。そして、「一年間は授業をしっかり聞いて、自分の力でやれるところまでやってみる」と宣言し、その通りに実行した。かなりの結果を出し、漢字検定も5級、4級と順調に合格した。強制的に決まった時間に勉強する塾とは違い、自分でやるとなると時間のマネージメントが非常に重要になってくる。部活とピアノとテニススクールと英会話の合い間を縫うように、一生懸命時間を作って勉強していた。また、自分で学習するための教材を選び出す力も、一年間かけてじっくりと養うことができた。毎週のように本屋へ出かけ、自分に合った問題集や参考書、そして勉強を少しでも楽しくするための様々なツールも自分で選んでいた。こう書くと非常に楽しそうな印象だが、実は非常に苦心して苦心して過ごした一年間だった。我が家では、塾に行くか自宅で頑張るかは、全て本人に任せてある。もしも本人が塾に行きたいと言えば、家族はできるだけの協力をすると約束してある。いや、それ以前に、勉強や部活や様々なことがある中で、優先順位をどう付けていくかも、本人に任せてある。私もダンナもそういう風に育てられた。中学時代、勉強だけを優先して一生懸命やった記憶は私には全くないし、ダンナもそうらしい。しかし、私もダンナも、この一年間に息子が身につけた学習のための様々な能力はかけがえのないものになったと実感している。忙しい中から自分で時間をこじ開け、自分に必要なものを本屋の棚に並ぶ膨大な量の情報の中から嗅ぎ分け、選び取る。この一見じれったくなるような日々の作業から息子が学んだことは、きっと社会に出たときに息子を力強く支えてくれるだろうと思うのだ。昨日、「今年、もう一年間は塾に行かずに頑張ってみる」と息子は笑って言った。弱点を補強するために、数学と英語だけは新しい通信教育の申し込みをしてほしいという。たくましくなった。なんだかとても嬉しかった。今朝、久しぶりに着た学生服がほんの少し窮屈そうに見えた。

2006年04月06日

-

花とお歌 すみれ

春の野に須美礼採みにと来し吾ぞ野をなつかしみ一夜寝にける 山部赤人 (春の野原にスミレを摘みに来た私は、野原にあまりに心を魅かれて思わず一夜を明かしてしまった。)スミレの名前は、花の形が大工さんの墨入れ(墨つぼ)に似ているからという説があるそうだ。そういえば、昔の墨つぼに似ていなくもないが、なんだかちょっとイメージと違うような…。

2006年04月05日

-

大好きなお弁当

近鉄の松花堂弁当実家との行き来で、私も子供も楽しみにしているものの一つに、電車の中で食べるお弁当がある。息子は離乳食を卒業した頃から、近鉄特急の中で食べるお弁当やアイスクリームが大好きになったし、娘にいたっては、まだ数ヶ月の赤ちゃんの頃から、近鉄の車内販売のジュースやお茶のお世話になっていた。もう何年も前に車内販売は無くなってしまったが、今も近鉄特急に乗るときには、必ず駅でお弁当を買ってから乗ることにしている。私たちは全員、ずっと長いこと「牛肉弁当」が大好きだった。これは、ごはんの上にタレで味付けして焼いた厚めの牛肉が乗っている、ボリュームたっぷりのお弁当で、今も息子は必ずこれを食べる。最近ではこれ一つでは足りなくなって、海鮮幕の内弁当とのダブルで食べることもある。しかし、私には牛肉弁当は少し重くなってきた。そこで、今回は松花堂弁当にしてみたのだ。甘めの味付けの煮物も、天ぷらも、けっこうおいしく、量もちょうどよかった。大好きだった牛肉弁当はもう卒業して、これからはこの松花堂が私の定番になる予定。ちょっと寂しい気もするけど、仕方ないな。

2006年04月04日

-

里帰り日記 4 <陽気な二人の陰気な悩み>

帰省して3日め。父母が「ちょっと聞いといて欲しいことがあるねんけど」という。母が一冊のパンフレットのようなものを持ち出して、「あのな、私らこれに入ったからな。いざと言うときも心配いらんから。」と見せられたそれは、近くの葬祭互助会の説明書であった。「これで何もかもやってもらえるようにしてあるから、もし万が一の時はすぐにこの担当の人に連絡してや。ののはな、喪服ひとりでよう着んやろ?そんなんもちゃんと着付けしてくれはるからな。そういうごちゃごちゃの時はいろんな外野が口出ししてくるもんやねん。そやけどののはなら姉妹二人でしっかりして、お葬式とか法要とかな、なんとか済ませてほしいねん。事故なんかで私ら二人いっぺんに死んでしもたら、後のことどないしてええか分からんようになるやろ?そやから、互助会に入ってるって知っといてほしいねん。」話の内容は真剣なのだが、二人ともなにか新しい会に入会したことがちょっと楽しいかのように、にこにこしている。「それでな、ちょっと気になってる事があるんやわ。」とにこにこしたまま母が続ける。「お墓とお仏壇のことなんやけどな。私ら二人が死んでしもたら、お仏壇どないしょうかと思って…。ここ(実家)においといてもだれもおらへんしな。みな、(娘達が嫁いでしまった)よその人はどないしたはるんやろなぁ。お墓ももう買うてあるけど、あんたらのとこからそうそうは参られへんやろし。いっそ『お墓のマンション』みたいなとこへ入ろかとも思てな。いや、あんたとこの庭に埋めてもろてもええねんけどさ。でも埋めたとこからヘンな木はえてきてもイヤやろし…。」陰気な話の嫌いな両親なので、ところどころに笑わせようという意図まで見えている。せっかくなのでところどころで笑いながら相槌をうち、ああ、私もそんな歳になったのかと、しみじみ思った。父も母もまじめな人だが、あまり信心深い仏教徒だとは思えなかった。母はミッションスクール出身のお嬢さん育ちで、父と結婚してからも、お墓や仏壇にあまり興味があるようには見えなかったし、父は「死んだ後のことなんか、死んでもたらわからへん。」なんて平気で笑っていたのだ。でも、実際に死が身近に感じられる年齢になって、ふと後のことが心配になったのだろう。死んだ後のことは分からんとは言っても、やはりお仏壇やお墓に誰もお参りに来てくれなかったら寂しいなあと思ったにちがいない。私はそんな父母の話を聞いていて、ふと、両親にとってお仏壇やお墓は、死後に自分では見ることのできない(現世での)自分の姿を見ておくためのものなのかもしれないと思った。死んでしまったら、今の世界にいる自分の姿は見ることができない。だが、お仏壇やお墓を準備しておけば、それを見ることで、そこに遺骨や魂になって入っている自分を想像できるし、そこにおまいりしてくれる家族の姿を想像することもできるのだ。だが今の状況では、お墓は遠いし、こまめにお仏壇の世話をしてもらえそうもないと気付き、二人はちょっと心細くなったのだろう。私はなんとか両親の不安をぬぐってやりたくて「具体的なことは妹とも相談してみるけど、あんまり心配いらんよ。お墓はともかくお仏壇はダンナの両親に頭下げて、私がそばに置いてきちんと面倒見られるようにするから。」と答えた。こんないい歳になっても、両親をどーんと安心させられる答ができないのはちょっと情けなかったが、今はこれで精一杯だ。でも、どんなことがあっても、妹と私とで、両親の気持ちを酌んであげられるような方法を考えようと思っている。

2006年04月03日

全53件 (53件中 1-50件目)

-

-

- ささやかな幸せ

- 【CHANEL】ホリデーラッピング 始ま…

- (2025-10-31 15:00:05)

-

-

-

- ★「片付け・お掃除・捨てる」の成果★

- 片付け日和が天気痛

- (2025-11-14 16:32:08)

-

-

-

- ◇◆◇節約 生活◇◆◇

- 専業主婦になったら計りさえも買えな…

- (2025-11-15 09:33:02)

-