PR

Keyword Search

Comments

【遠出の買い物 ・ i… New! Gママさん

2023年11月パキスタ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

佐倉市民花火大会を楽しんだ翌日は、ホテルでの朝食後、国立歴史民族博物館に向かいました。

京成電鉄・ユーカリが丘駅から京成佐倉駅に電車で向かう。

途中車窓からは、昨日の花火大会で歩いた遊歩道が見えた。

係員の方々が遊歩道のネットフェンスの片付けを行っていた。

オランダ風車「リーフデ」の前の観覧席の椅子も殆ど片付けが既に完了。

そして京成佐倉駅で下車し駅前広場のバス停へ。

そしてバスにて国立歴史民族博物館(歴博)に到着。

歴博は既に9:30から開館中。

歴博正面。

歴博を訪ねるのはこれが5回目?

入口右の掲示板にはこの日の目的の企画展示『URUSHIふしぎ物語-人と漆の12000年史-』の

ポスターが。

![DGBreexV0AAQnZ2[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/7b7f9ce10e98a0b493fcc2a7f0f9160edca5a645.15.2.9.2.jpeg)

その横には特別企画展『伝統の朝顔』のポスターも。

![DFenmWFVwAE4Drx[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/da88c73e09ec46dae352e613771d77fe474982d7.15.2.9.2.jpeg)

国立歴史民族博物館入口。

日本の考古学、歴史、民俗について総合的に研究・展示する博物館。

通称、歴博(れきはく)。佐倉城趾の一角にあるのです。

歴博の展示は概論的なものになることを避け、各時代ごとにその時代を象徴するような

いくつかの事物(弥生時代であれば「稲作」、古墳時代であれば「前方後円墳」など)を

取り上げたテーマ展示が主体となっている。展示室は常設展示の第1~第6展示室と、

企画展示室に分かれている。常設展示は対象を高校生以上と想定し、復元模型やレプリカを

多用しているのが特色。

- 第1展示室・・・原始・古代

- 第2展示室・・・中世

- 第3展示室・・・近世

- 第4展示室・・・民族

- 第5展示室・・・近代

- 第6展示室・・・現代

この日は、2016年5月9日(月)から2019年春(予定)まで、展示の新構築(リニューアル)工事

のため総合展示第1展示室「原始・古代」を閉室していた。

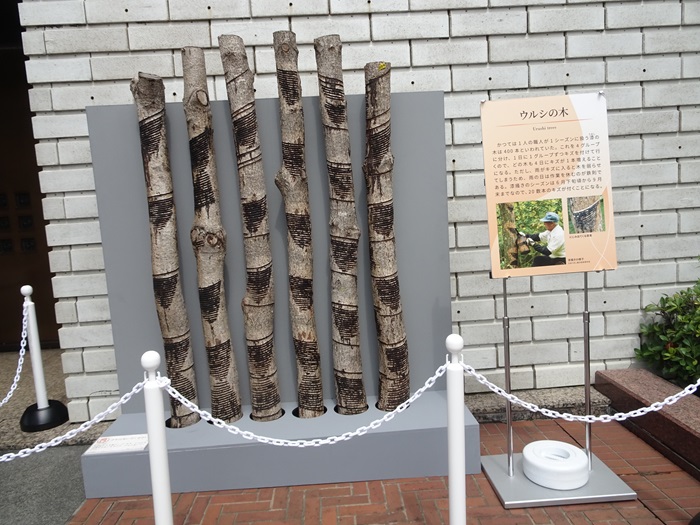

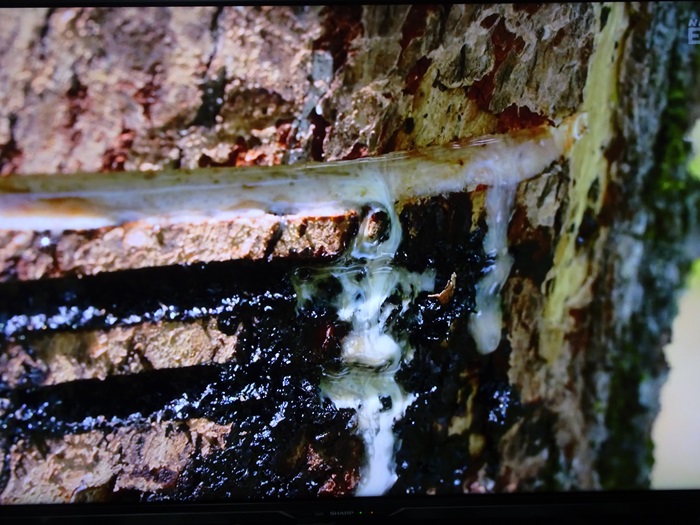

入口右側には、掻いたあとのウルシの木が展示されていた。

その年1年で漆を採り尽くして切ってしまう採取方法を殺し掻き、数年にまたがって採るやり方を

養生掻きと言うのだと。日本では今は殺し掻きが主流であると。

ロビー内にはカラフルに塗られた乗用車が展示されていた。

解説によると、この車の車体には、福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センターが

開発した「含漆UV塗料」を用いており、会津漆器を代表する蒔絵の菊桐模様をモチーフに、

朱磨きの技法で装飾を施してあると。

この塗料には漆を配合してあり、紫外線(UV)を当てると硬化する特色を持っていると。

そして「環境にやさしい」「耐候性、耐摩耗性等に優れている」「素材を選ばずに塗装できる」

「塗装作業性が良い」「漆特有の美しい仕上がりが得られる」などの特徴から、今後、

様々な活用が期待されているとのこと。

この車を、公道で運転してみたいと思ったのであった。

これぞ「Japanesse Smart」!!

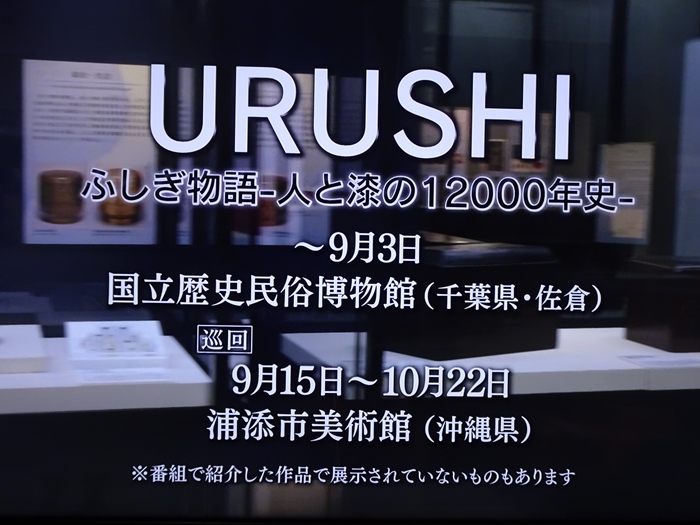

『URUSHIふしぎ物語-人と漆の12000年史-』が7月11日(火)~9月3日(日)で

開催されていることを、事前に佐倉のFさんから教えていただいていたのです。

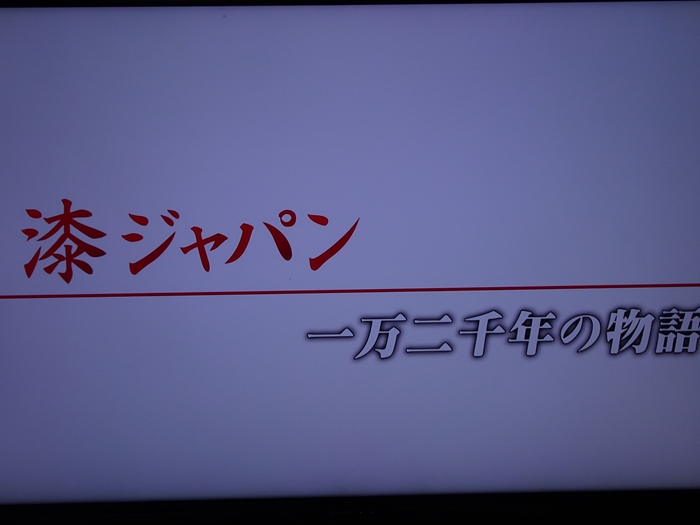

展示室館内は撮影禁止でしたので、帰宅後のこの展示会を紹介した番組

NHK『日曜美術館「漆 ジャパン 一万二千年の物語」』の放送画面を撮影しましたので

これによって紹介させていただきます。

縄文時代からの歴史を持つ、URUSHI・漆。

その人と漆の12000年(!)にもおよぶ、長い文化の痕跡をたどるのです。

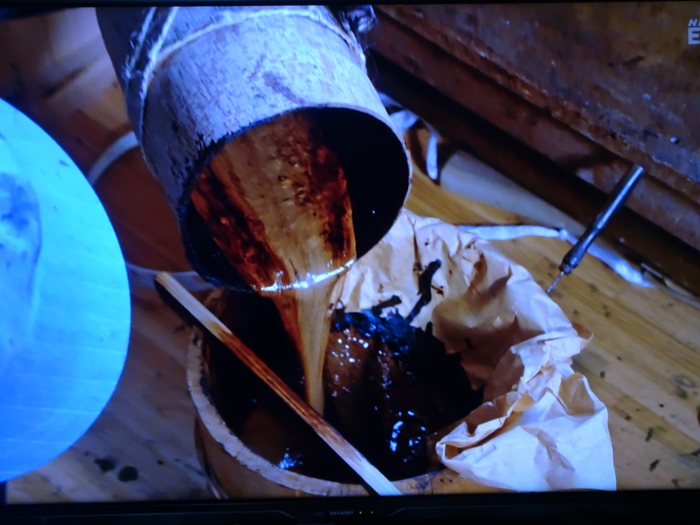

ウルシの木ってどんな木?からはじまり、漆掻きと漆の技術の発展、暮らしに使われた様子、

漆芸を通した文化交流…などなど。重要文化財、国宝もふくめ、660点もの資料が贅沢に

並んでいたのです

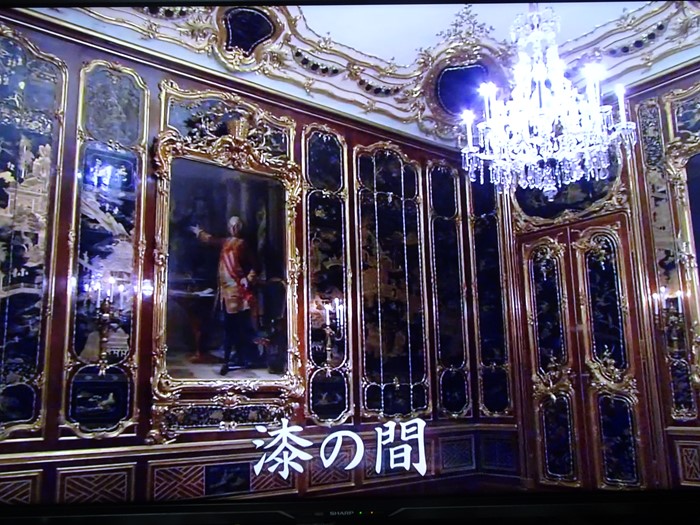

フランス王妃・マリーアントワネットを初めヨーロッパの王侯貴族が愛した

日本の工芸品「漆器」。

宮殿には壁一面を漆の装飾で埋め尽くした部屋まで作られたと。

ヨーロッパには漆の木は存在しなかったと。

今、漆を巡って、考古学、植物学などの新発見が相次いでいると。

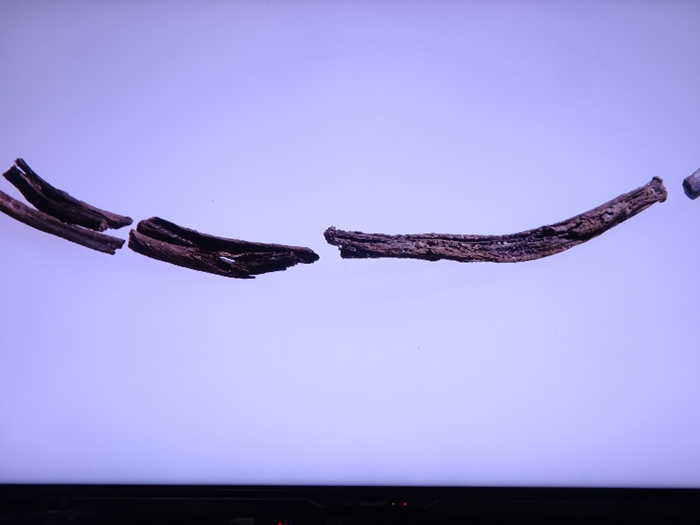

2012年福井・鳥浜貝塚から日本にて最古の漆の木が発見され12000年前のものと

わかった。また、京都の遺跡では漆器の意外な製法が明らかになったと。

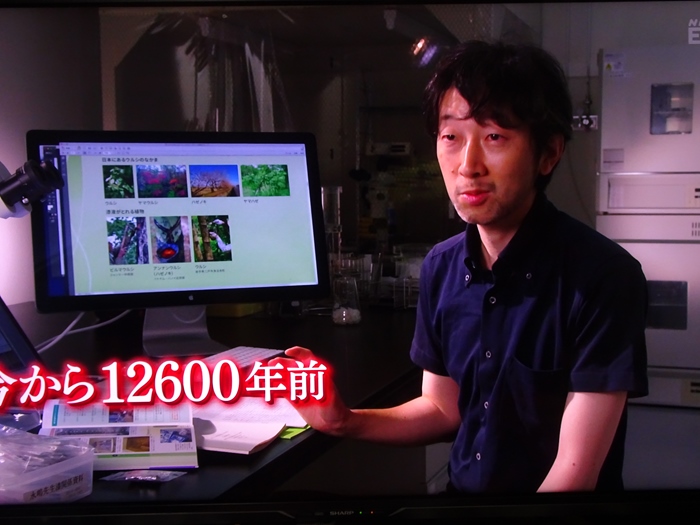

調査メンバーの一人工藤雄一郎さん。

日本人は12,000年以上の間、漆を利用してきたのだと。

17世紀の工房からは日本の漆ばかりでなく、タイ産の漆も利用していたことも解ったと。

西欧の人々は陶磁器を「china」と呼ぶ一方で、この漆器を「japan」と呼んで親しんだのだと。

展覧会場入口。

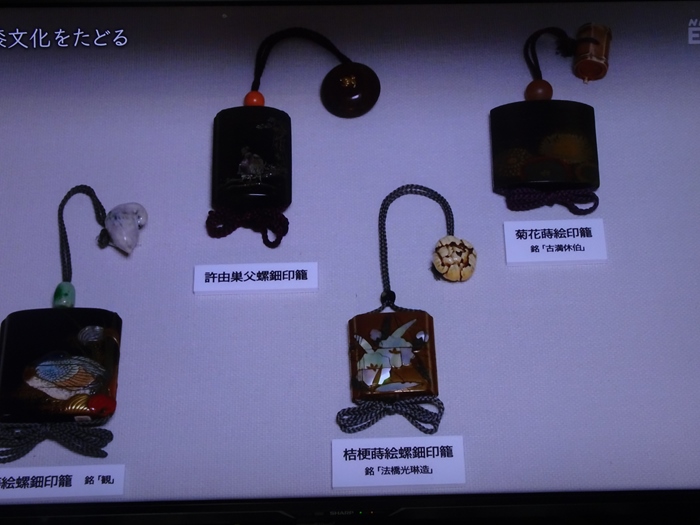

江戸時代の印籠。

漆工芸でつくられた印籠・鴨蒔絵螺鈿印籠銘「観」18世紀。

真ん中の鴨は焼き物の板を貼り付けている。

鴨の頭の紺色とか羽の水色等様々な色が使われている。

右上の水草の葉には螺鈿が使われている。

下の右には盛り上げた上に朱漆。鳥の周りに荒目の金粉が撒いて暈かすように水面や

廻りの雰囲気を表現していると。

・・・続く・・・

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23 コメント(2)

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10