PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさんハス開花、オオシロ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

平塚・本宿歩道橋手横の「平塚警察署西仲町交番」の右の道が旧東海道。

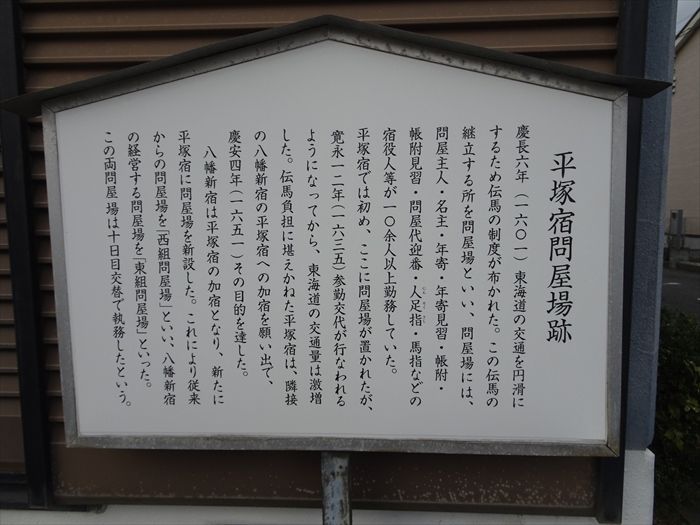

『東海道 平塚宿 問屋場跡』

次の交差点を渡り、その先の道が二股になる右側の「平塚市消防団第一分団」の右角に

平塚宿問屋場跡の石柱と説明板が立っていた。

石柱には『東海道 平塚宿西組問屋場の蹟』と刻まれ、建物のシャッターには

安藤広重の浮世絵が描かれていた。

ズームで。

更に石柱をズームで。

「慶長六年(1601)東海道の交通を円滑にするため伝馬の制度が布かれた。

この伝馬の継立する所を問屋場といい、問屋場には、 問屋主人・名主・年寄・年寄見習・

帳附・帳附見習・問屋代迎番・人足指・馬指などの宿役人等が 一〇

余人以上勤務していた。

平塚宿では初め、ここに問屋場が置かれたが、寛永一二年(1635)参勤交代が行われる

ようになってから、東海道の交通量は激増した。伝馬負担に堪えかねた平塚宿は、

隣接の八幡新宿の平塚宿への加宿を願い出て、慶安四年(1651)その目的を達した。

八幡新宿は平塚宿の加宿となり、新たに平塚宿に問屋場を新設した。これにより従来からの

問屋場を「西組問屋場」といい、八幡新宿の経営する問屋場を「東組問屋場」といった。

この両問屋場は十日目交替で執務したという。」

更に道が分かれた旧東海道を進み右に折れる。

突き当たった場所が『平塚の塚緑地』。

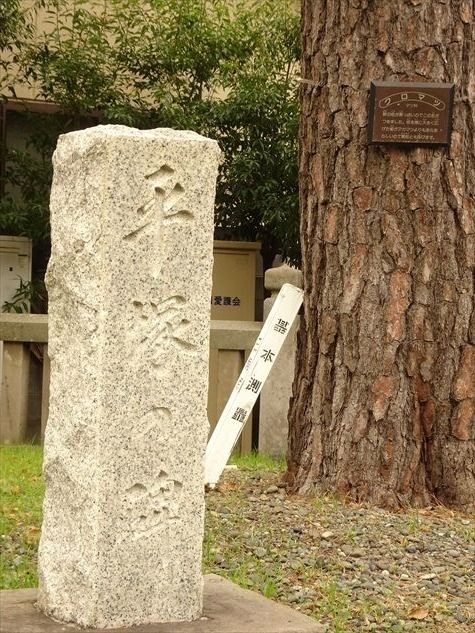

『平塚の塚緑地』石柱。

『平塚の碑』

右側の囲い部分の中央が元平塚市町戸川貞雄長揮毫の由来碑(眞砂子と表記)

左側が平塚碑(政子と表記)。

右奥に松の木を囲んだ石柵があり、中央に「平塚の碑」の石碑が立っていた。

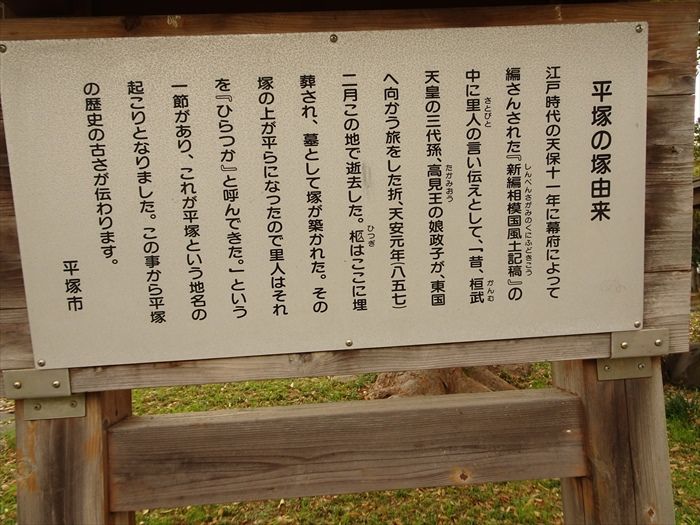

東国に下向していた桓武天皇3代の孫、高見王の娘政子が天安元年(857年)にこの地で没し、

そのひつぎを埋めて塚を作ったところ、塚の上が平らであったことから「平塚」の地名が

起こったとする伝承があり、天保11年(1840年)に江戸幕府が編纂した

「新編相模国風土記稿」にも記載されていると。

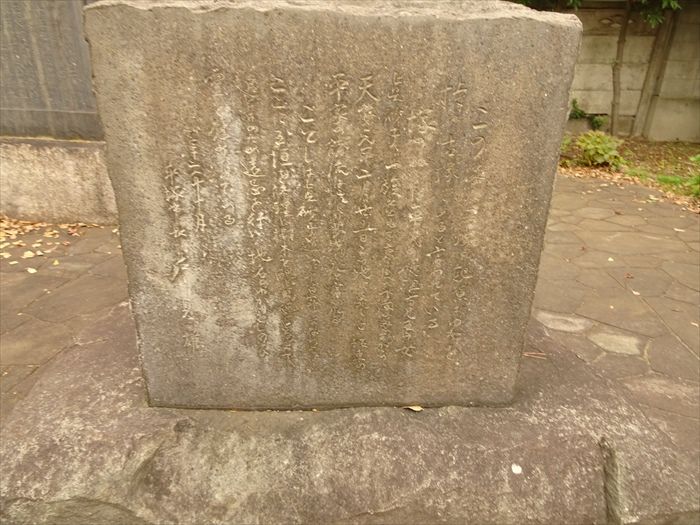

『平塚碑』(大正8年(1919年)銘)。

「江戸時代の天保十一年に幕府によって編纂された『新編相模国風土記稿』の中に

里人の言い伝えとして、「昔、桓武天皇の三代孫、高見王の娘政子が、東国へ向う旅をした折、

天安元年(857)二月この地で逝去した。棺はここに埋葬され、墓として塚が築かれた。

その塚の上が平らになったので里人はそれを『ひらつか』と呼んできた。」という一節があり、

これが平塚という地名の起こりとなりました。この事から平塚の歴史の古さが伝わります。」

『』 (昭和36年(1961年)銘)。

平塚の塚緑地の隣にあったのが『要法寺』の『山門』。

「松雲山要法寺」といい日蓮宗の寺院。鎌倉幕府の執権北条泰時の次男泰知は、平塚に住んで

平塚左衛門尉泰知(ひらつかさえもんのじょうやすとも)と言った。

弘安5年(1282)、病身を武州の池上邸で養うために身延山を出発した日蓮聖人は

9月18日に平塚に到着し泰知邸に一泊された。

この宗祖の霊跡に建立されたのがこの『要法寺』。

境内には、宗派の鎮守神を祀る七面社や、日蓮に帰依し『要法寺』の開基となった

泰知入道松雲院日慈上人の供養塔などがあった。

そして次に訪ねたのが『春日神社』。

春日神社は、平塚宿の鎮守。

創祀年代等不明。社伝に、もと平塚山黒部宮と称し建久2年(1191年)に源頼朝が馬入川

(相模川)の橋供養の祈願所と定め、翌3年8月9日に御台所(政子)の安産祈願に神馬を

奉納したという。明治6年(1873年)7月30日、村社に列し、同41年4月30日、

神饌幣帛料供進神社に指定された。

祭神は天児屋根命( あめのこやねのみこと )、武甕槌命 ( たけみかずちのみこと )、

経津主命 ( ふつぬしのみこと )、比売神(ひめのかみ)の春日四神を祀る。

本堂の見事な彫刻。

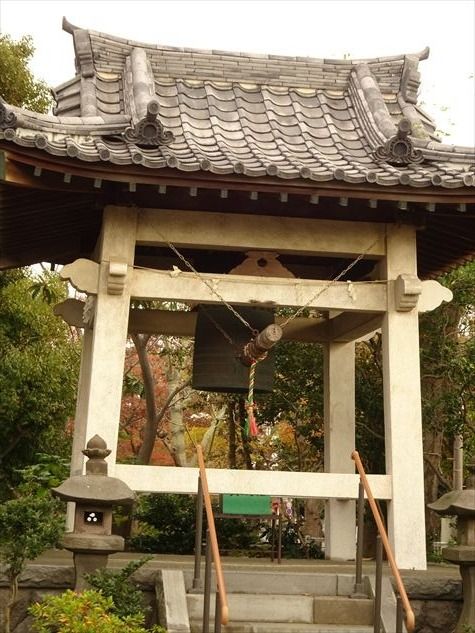

鐘楼。

『春日稲荷』。

『春日龍宮社』(右)と『春日龍王神社』(左)。

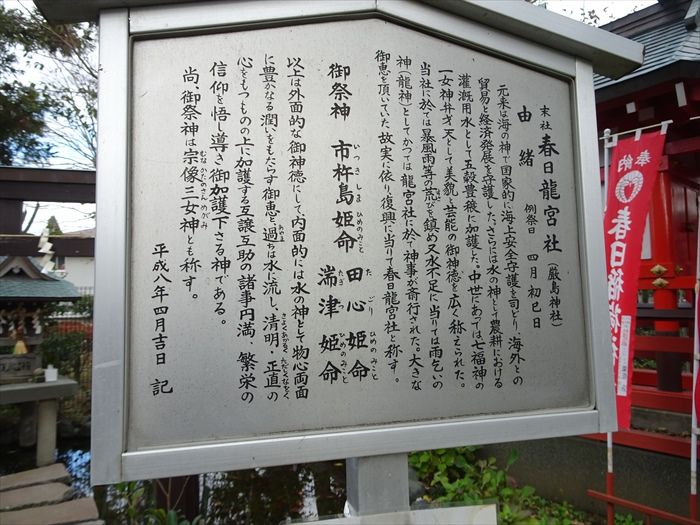

『春日龍宮社(厳島神社)由緒』。

『春日龍宮社 拝殿』。

『春日龍王神社』

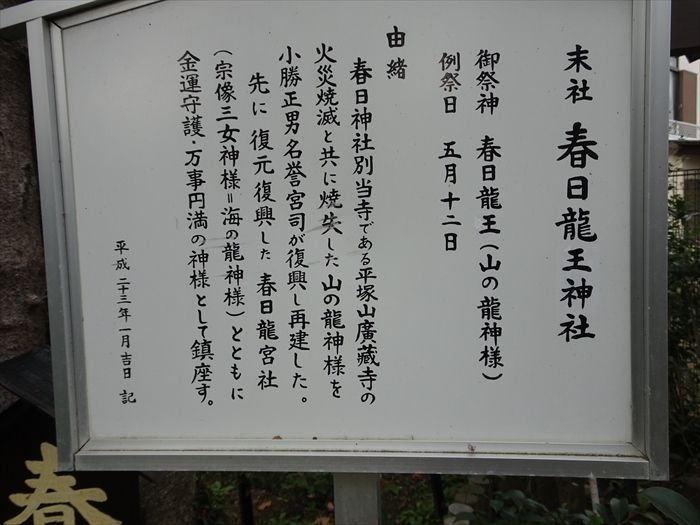

『春日龍王神社 由緒』。

『春日天満宮』。

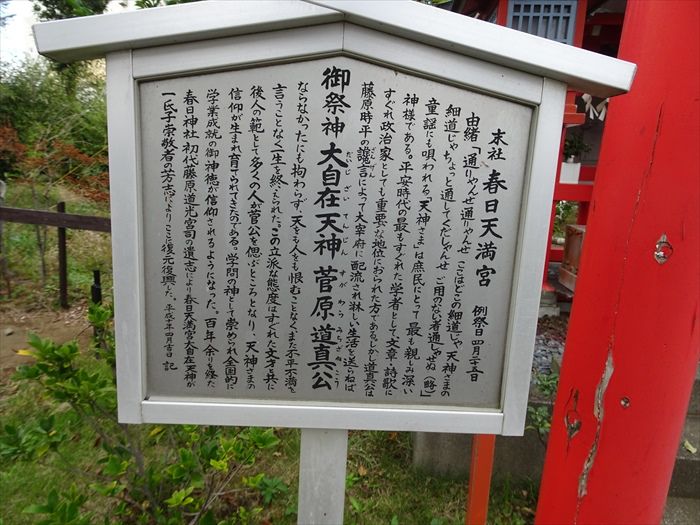

『春日天満宮 由緒』。

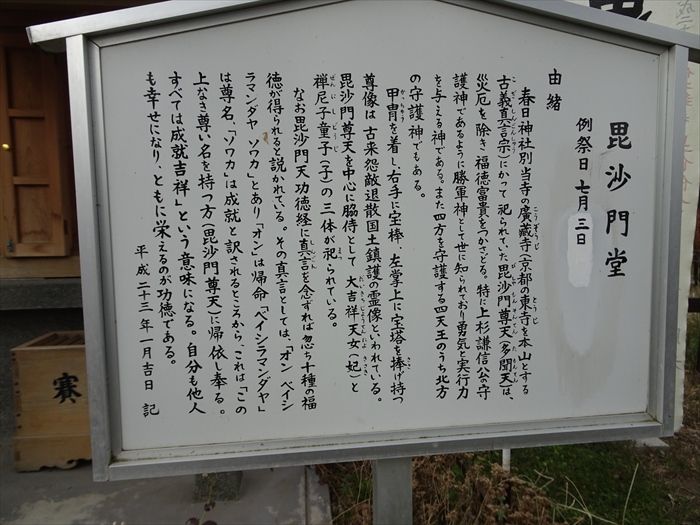

『毘沙門堂』。

『毘沙門堂 由緒』。

『毘沙門尊天像』。

『攝末社(せつまっしゃ)の由来』

『妙義神社、疱瘡神社、山王神社』。

そして国道1号線を歩き旧東海道との合流地点まで来る。

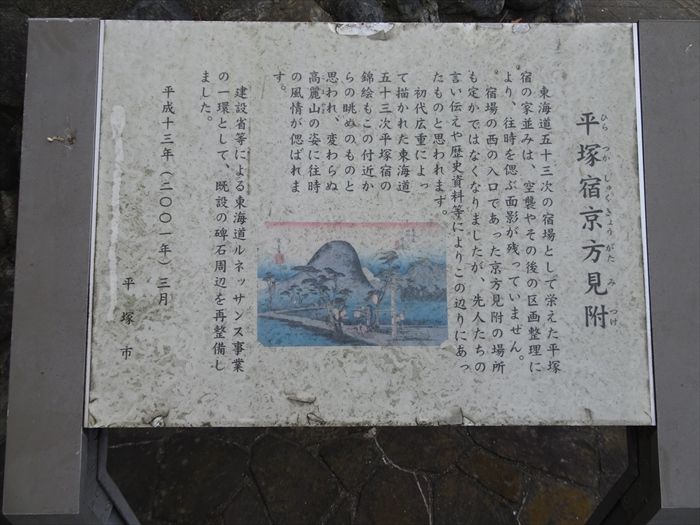

そこにあったのが『平塚宿京方見附』。

「東海道五十三次の宿場として栄えた平塚宿の家並みは、空襲やその後の区画整理により、

往時を偲ぶ面影が残っていません。

宿場の西の入口であった京方見附の場所も定かではなくなりましたが、先人たちの言い伝えや

歴史資料等によりこの辺りにあったと思われます。

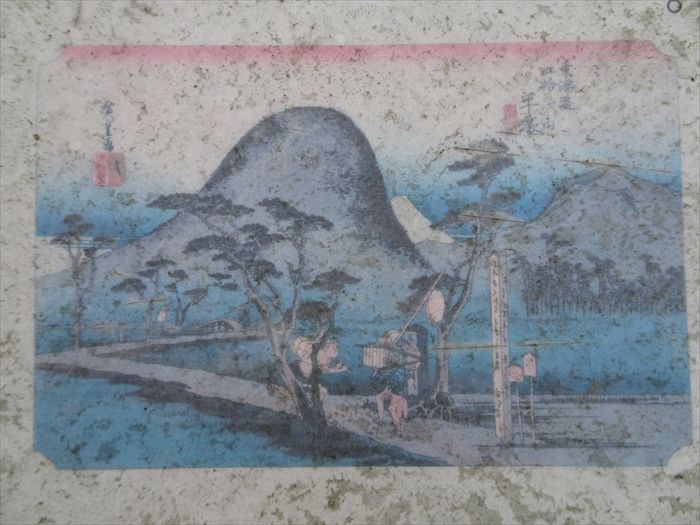

初代広重によって描かれた東海道五十三次平塚宿の錦絵もこの付近からの眺めのものと思われ、

変わらぬ高麗山(こまやま)の姿に往時の風情が偲ばれます。

建設省等による東海道ルネッサンス事業の一環として、既設の碑石周辺を再整備しました。」

『歌川広重 東海道五拾三次 平塚 縄手道(ひらつか なわてどう)』

日本橋から7つ目の宿場が、平塚宿で手前の藤沢宿からは3里半、江戸時代の地名では相模国大住郡。

平塚宿京方見附之跡付近の高麗山(こまやま)と富士山の姿が描かれている。

浮世絵はかなり汚れていて、歌川広重も泣いていてメンテナンスが必要を実感したのであったが。

大磯側から見て、石垣で囲われた塚の上に『従是東 東海道平塚宿』の石碑が置かれ、

塚の傍らには『東海道五十三次 平塚宿京方見附之跡』と書かれた標柱が立っていた。

『従是東 東海道平塚宿』。

・・・ その5

・・・に戻る

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12