PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

舞子海上プロムナー…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 横浜市泉区歴史散歩

ここ「JA横浜」の場所に「 持田製糸場

」👈リンク の工場があったとネットから。

「持田製糸場」(中和田村)は、市内最古で規模も大きい製糸工場だったと。

持田家は、幕末にはすでに副業として養蚕を営んでいた。

明治になってから角左衛門は、酒造業を営むかたわら高座郡六合村(藤沢市)に

一町歩(1ha)ほどの土地を取得して桑園に開墾。

明治16年(1883)頃から座繰器(ざくりき)二台を購入し、

女工員二人で製糸を始め、湘南社を通して出荷を始めた。

明治22年、横浜の生糸売込商若尾幾造と提携して器械製糸を始めた。

明治25年、角左衛門は自社敷地内に 「販売組合盛進社」 を設立。

持田萬治は、明治27年(1894)5月、鎌倉郡中和田村上飯田3721番地

(泉区上飯田町)に製糸場を設立した。泉区内には、所在が確認されているものだけでも

8か所の製糸場があり、横浜市域では、瀬谷区とともに製糸業の盛んな所であった。

生糸の技術の向上、製品の均一化をはかり、共同出荷を行った。

持田初治郎は、創業者・角左衛門の子。

そして次にこの場所に「 上飯田天神山古墳 」👈リンク があったと。

かつて横浜市泉区上飯田町字天神山に存在した古墳時代中期末(5世紀末〜6世紀初頭頃)の古墳。

径約30メートルの円墳で、泉区内唯一の高塚古墳だったと。

発掘された当時の古墳の写真を「 ネット

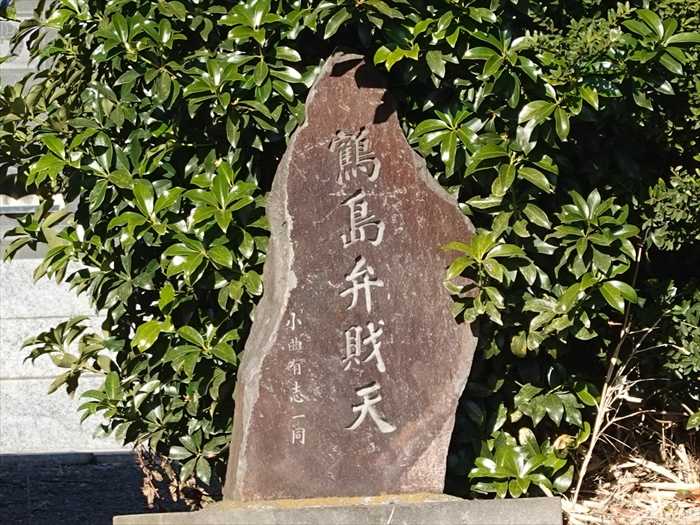

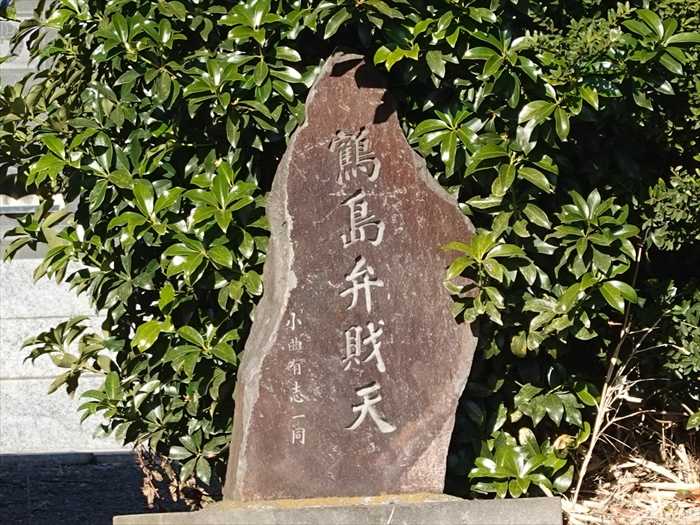

そして「鶴島弁財天」。

この辺りの字を「鶴島」と呼んだが、上飯田地域ケアプラザの傍らの墓地に、小さな堂があり、

周りに十数基の立派な石塔が立っていた。

これは近くに数軒ある旧家、小曲(こまがり)家の墓地であるが、ここにはむかし

幕末に廃寺になったのだと。

「鶴島弁財天」碑。小曲有志一同と。

上飯田団地の中を進む。

右手にあったのが「神明神社」。

横浜市泉区上飯田町1862。

狛犬(阿形像)。

狛犬(吽形像)。

「鳥居」と「拝殿」。

「拝殿」の奥に「本殿」。

祭神は天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)。勧請年代は不明ですが、須賀神社と同様、

建暦2年(1212)、泉小次郎親衡ちかひらが館を築いた折、その鬼門除け守護神として

当社を勧請したと伝えられています。

昭和10年(1935)11月、氏子の寄付により社殿が修復されています。

神明社の隣には、農家の経済を支えた養蚕にちなんだ蚕霊(さんれい) 供養塔が

(横浜市登録文化財)あったとのことであったが見つからなかった。

「神明神社」を後にすると、前方に大きな生け垣が現れた。

「イヌツゲ」の生け垣であると。

横浜市の「名木古木指定」であると。

そして更に進むと民家の跡地?に小さな社が2基。

中を覗いたがお姿はなし。何処かに移転したのか?

そして次に訪ねたのが「飯田神社」。

解りにくかったが社号標は「村社 飯田神社」。

社号標の手前にあった石祠。

鳥居の前の地蔵像。

祠に入った「地蔵尊」。台座の横には石の猿の姿が。

七観音。右の2体は首のところで補修されていたが。

9基の「庚申塔塚」。

左から庚申塔。

右側面には(明治9年丙子(1876年)歳・・・三月吉祥・・・)銘。

一番右には「北八王子道」その他「相州?鎌倉郡上飯田村」の文字も。

左側面には、「東かまくら」、「西あツ木道」、「南ふじさは」と彫られているのだと。

右隣の石碑。

その隣。庚申供養塔であろう。

金剛神供養霊塔(享保9年(1724年)銘)。

右側面には「金剛神供養霊塔」と刻まれていた。

その右の石塔・庚申塔。

その右の石塔・庚申塔。

割れの入ってしまった石塔。道祖神であろうか。

「‥王大‥」(宝暦9年(1759年)銘)。

供養塔か?(明和3年(1766年)銘)。

そして「飯田神社」の「石鳥居」。

「飯田神社

宇迦之御魂大神(うがのみたまのおおかみ)・大山昨神(おおやまくいのかみ)です。

伝承によると、飯田五郎家義がお祀りしたといわれています。

縄文時代、境川沿いは入り海で、神社の境内の土手から縄文後期の人々が使った

注ロ(ちゅうこう)土器が出土しました。境内の神楽殿は、明治20年頃、飯田学校校舎として

使われていました。鳥居前には地蔵像・七観音像・庚申塔・道祖神が立っています。」

狛犬(阿形像)は毬を踏みつけて。

狛犬(吽形像)は子宝の象徴・子供を踏みつけて。

「鐘楼」。

「梵鐘」。

昭和46年(1971年)銘の梵鐘。

「手水舎」。

「飯田神社 由緒」碑。

「勧請年代は定かでないが、往古から当地に鎮座していり古寺であると伝えられている。

社伝に、延應元年(一二三九)飯田三郎能信、当郷の地頭ニ復スルヤ厚キ奉幣ノ儀アリ。

猶知行平山源太郎ノ崇敬特ニ深アリシ社ナリ」と伝え、寛政十二年ニ月、式部権大輔菅原長量が

「飯田大明神」の神号額を奉納、また文化十三年ニ月に神祇管領卜部(うらベ)良長が京都から

参向して奉幣、祝詞を奉上しているから有数の古社であった事が知られる。

新編相模風土記稿に「飯田明神社、鯖明神とも唱ふ、村の鎮守なり、稲荷、山王を合祀す、

村持。」とある如く記され、境川添いに祀られている往古から相模七鯖の一社で境の神として

幾多の伝承も残されている。

昭和三十年に現社殿を、また五十五年には参道並びに境内地の玉垣設置等氏子の赤誠の浄財に

より、各々完成、社頭の面目を一新した。」

「 飯田神社 」👈リンク の「「社殿」。

木鼻(右)。

木鼻(左)。

明治20年頃、「 飯田学校校舎 」👈リンクとして使われていたという「神楽殿」。

「社務所」。

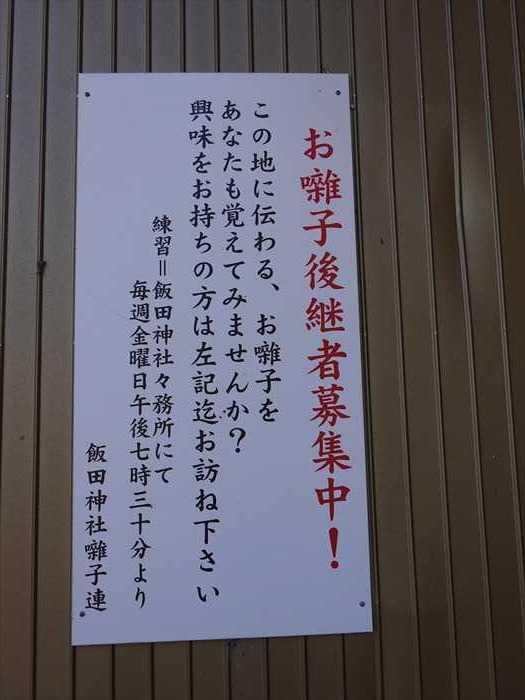

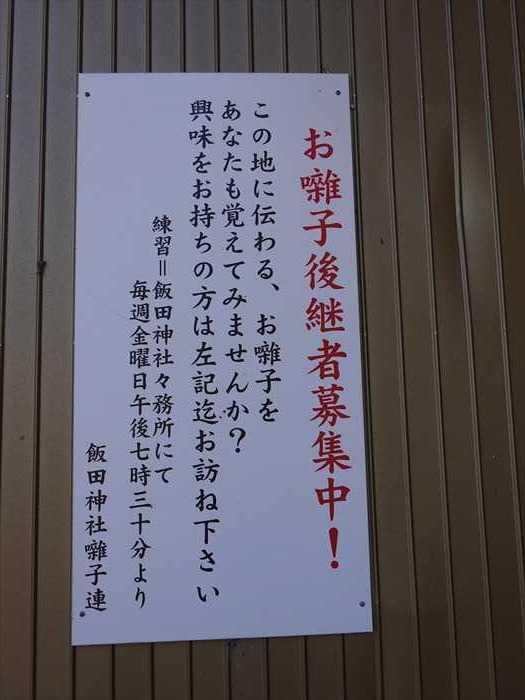

「お囃子後継者募集中!」と。何処も同じ。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「持田製糸場」(中和田村)は、市内最古で規模も大きい製糸工場だったと。

持田家は、幕末にはすでに副業として養蚕を営んでいた。

明治になってから角左衛門は、酒造業を営むかたわら高座郡六合村(藤沢市)に

一町歩(1ha)ほどの土地を取得して桑園に開墾。

明治16年(1883)頃から座繰器(ざくりき)二台を購入し、

女工員二人で製糸を始め、湘南社を通して出荷を始めた。

明治22年、横浜の生糸売込商若尾幾造と提携して器械製糸を始めた。

明治25年、角左衛門は自社敷地内に 「販売組合盛進社」 を設立。

持田萬治は、明治27年(1894)5月、鎌倉郡中和田村上飯田3721番地

(泉区上飯田町)に製糸場を設立した。泉区内には、所在が確認されているものだけでも

8か所の製糸場があり、横浜市域では、瀬谷区とともに製糸業の盛んな所であった。

生糸の技術の向上、製品の均一化をはかり、共同出荷を行った。

持田初治郎は、創業者・角左衛門の子。

そして次にこの場所に「 上飯田天神山古墳 」👈リンク があったと。

かつて横浜市泉区上飯田町字天神山に存在した古墳時代中期末(5世紀末〜6世紀初頭頃)の古墳。

径約30メートルの円墳で、泉区内唯一の高塚古墳だったと。

発掘された当時の古墳の写真を「 ネット

そして「鶴島弁財天」。

この辺りの字を「鶴島」と呼んだが、上飯田地域ケアプラザの傍らの墓地に、小さな堂があり、

周りに十数基の立派な石塔が立っていた。

これは近くに数軒ある旧家、小曲(こまがり)家の墓地であるが、ここにはむかし

幕末に廃寺になったのだと。

「鶴島弁財天」碑。小曲有志一同と。

上飯田団地の中を進む。

右手にあったのが「神明神社」。

横浜市泉区上飯田町1862。

狛犬(阿形像)。

狛犬(吽形像)。

「鳥居」と「拝殿」。

「拝殿」の奥に「本殿」。

祭神は天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)。勧請年代は不明ですが、須賀神社と同様、

建暦2年(1212)、泉小次郎親衡ちかひらが館を築いた折、その鬼門除け守護神として

当社を勧請したと伝えられています。

昭和10年(1935)11月、氏子の寄付により社殿が修復されています。

神明社の隣には、農家の経済を支えた養蚕にちなんだ蚕霊(さんれい) 供養塔が

(横浜市登録文化財)あったとのことであったが見つからなかった。

「神明神社」を後にすると、前方に大きな生け垣が現れた。

「イヌツゲ」の生け垣であると。

横浜市の「名木古木指定」であると。

そして更に進むと民家の跡地?に小さな社が2基。

中を覗いたがお姿はなし。何処かに移転したのか?

そして次に訪ねたのが「飯田神社」。

解りにくかったが社号標は「村社 飯田神社」。

社号標の手前にあった石祠。

鳥居の前の地蔵像。

祠に入った「地蔵尊」。台座の横には石の猿の姿が。

七観音。右の2体は首のところで補修されていたが。

9基の「庚申塔塚」。

左から庚申塔。

右側面には(明治9年丙子(1876年)歳・・・三月吉祥・・・)銘。

一番右には「北八王子道」その他「相州?鎌倉郡上飯田村」の文字も。

左側面には、「東かまくら」、「西あツ木道」、「南ふじさは」と彫られているのだと。

右隣の石碑。

その隣。庚申供養塔であろう。

金剛神供養霊塔(享保9年(1724年)銘)。

右側面には「金剛神供養霊塔」と刻まれていた。

その右の石塔・庚申塔。

その右の石塔・庚申塔。

割れの入ってしまった石塔。道祖神であろうか。

「‥王大‥」(宝暦9年(1759年)銘)。

供養塔か?(明和3年(1766年)銘)。

そして「飯田神社」の「石鳥居」。

「飯田神社

宇迦之御魂大神(うがのみたまのおおかみ)・大山昨神(おおやまくいのかみ)です。

伝承によると、飯田五郎家義がお祀りしたといわれています。

縄文時代、境川沿いは入り海で、神社の境内の土手から縄文後期の人々が使った

注ロ(ちゅうこう)土器が出土しました。境内の神楽殿は、明治20年頃、飯田学校校舎として

使われていました。鳥居前には地蔵像・七観音像・庚申塔・道祖神が立っています。」

狛犬(阿形像)は毬を踏みつけて。

狛犬の足元にある毬は、財産、あるいは吉祥の象徴。

狛犬(吽形像)は子宝の象徴・子供を踏みつけて。

「鐘楼」。

「梵鐘」。

昭和46年(1971年)銘の梵鐘。

「手水舎」。

「飯田神社 由緒」碑。

「勧請年代は定かでないが、往古から当地に鎮座していり古寺であると伝えられている。

社伝に、延應元年(一二三九)飯田三郎能信、当郷の地頭ニ復スルヤ厚キ奉幣ノ儀アリ。

猶知行平山源太郎ノ崇敬特ニ深アリシ社ナリ」と伝え、寛政十二年ニ月、式部権大輔菅原長量が

「飯田大明神」の神号額を奉納、また文化十三年ニ月に神祇管領卜部(うらベ)良長が京都から

参向して奉幣、祝詞を奉上しているから有数の古社であった事が知られる。

新編相模風土記稿に「飯田明神社、鯖明神とも唱ふ、村の鎮守なり、稲荷、山王を合祀す、

村持。」とある如く記され、境川添いに祀られている往古から相模七鯖の一社で境の神として

幾多の伝承も残されている。

昭和三十年に現社殿を、また五十五年には参道並びに境内地の玉垣設置等氏子の赤誠の浄財に

より、各々完成、社頭の面目を一新した。」

「 飯田神社 」👈リンク の「「社殿」。

木鼻(右)。

木鼻(左)。

明治20年頃、「 飯田学校校舎 」👈リンクとして使われていたという「神楽殿」。

「社務所」。

「お囃子後継者募集中!」と。何処も同じ。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[横浜市泉区歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

横浜市泉区歴史散歩 目次 2021.05.25

-

横浜市泉区の古道を巡る(その38):鎌倉… 2021.04.07 コメント(2)

-

横浜市泉区の古道を巡る(その37):龍長… 2021.04.06

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.