PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

【小は大を兼ねるか…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版 法界院(… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版 法界院(…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

県道21号線・横浜鎌倉線を「建長寺」方面に進むと右手にあったのが「長寿寺」。

県道21号線から見上げる「長寿寺」の「山門」。

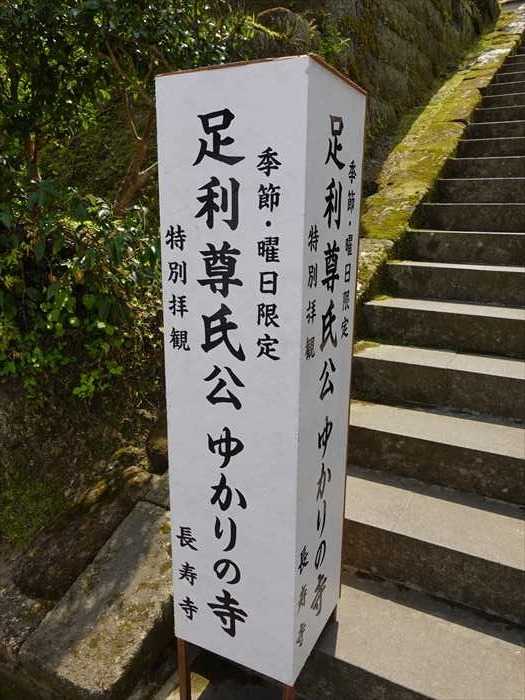

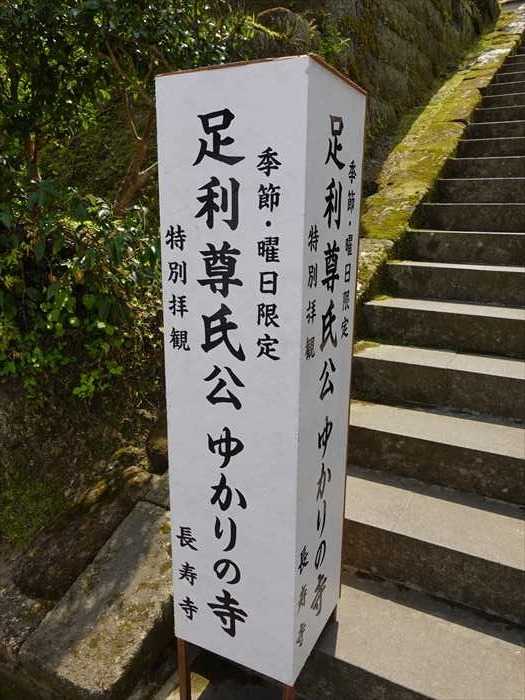

「季節・曜日限定 足利尊氏公ゆかりの寺 特別拝観」

この寺の前は何度も歩いているが、なかなか拝観出来なかったが、この日に初めて

拝観出来たのであった。

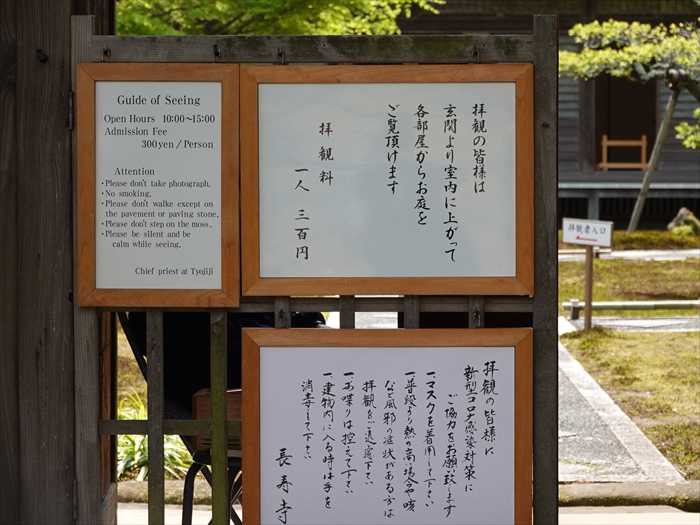

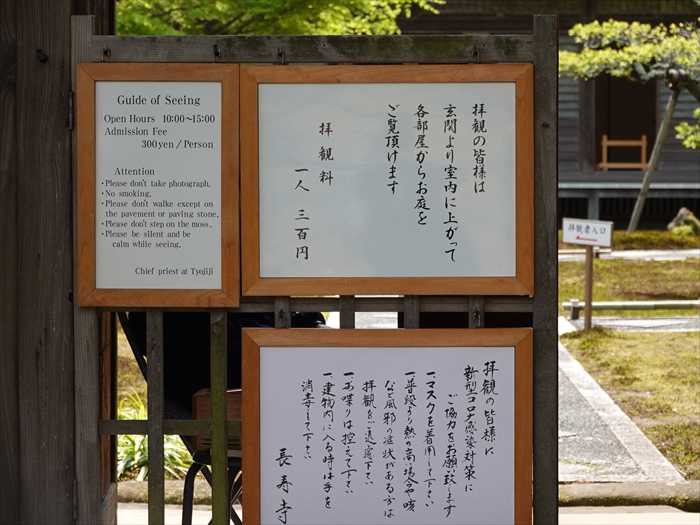

長寿寺の拝観時間

藁葺き屋根の「山門」。

扁額「寶亀山」。

亀趺(きふ)とは、亀の形に刻んだ石碑の台石のこと。

そしてこの寺の山号は「寶亀山」。

「長寿寺

「長寿寺 案内図」。

境内の石仏。

山門左の、蓮の上に乗った地蔵様の像、目がつり上がってユーモアも。

「山門」の先に「本堂」が見えた。

「拝観料」300円を払い境内へ。

「本堂」。

参道右側の庭園の姿。

「山門」を振り返る。

そして玄関で靴を脱いで入る。正面で僧侶の方が御朱印を書かれていた。

左手廊下を少し歩くと、「本堂」に入り本尊である「釈迦如来像」の前に出た。

本堂には通称「二つ両引」と呼ばれる足利氏の家紋付きのお賽銭箱が前にあった。

近づいて。

御本尊の「釈迦如来像」。

「鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての臨済宗の僧侶。

薩摩国の人。鎌倉円覚寺の桃渓得悟に入門して13歳で得度する。文保2年(1318年)に元に

渡り、天目山の中峰明本らに師事した後、嘉暦元年(1326年)に清拙正澄の来日に随って帰国し

清拙正澄が建長寺に入ると、経蔵を管理した。建武4年/延元2年(1337年)、夢窓疎石に

請われて甲斐国恵林寺の住持となり、更に足利将軍家の信任を受けて足利直義から京都等持寺の

開山に、足利義詮から鎌倉長寿寺の開山に招かれ、更に天龍寺の大勧進を務めた。

他にも陸奥国岩瀬郡の普応寺など彼を開山とする寺院が知られている。この間、康永3年/興国5年

(1345年)に京都真如寺、貞和5年/正平4年(1350年)に万寿寺に居住、更に鎌倉浄智寺を経て

、延文4年/正平14年(1359年)には円覚寺29世、ついで建長寺38世となる。

晩年はここ長寿寺に居住した。80歳で没し、墓は建長寺広徳庵・長寿寺曇芳庵にある。」

とウィキペディアより。

右に「足利尊氏公像」。

「本堂」から苔生した前庭を見る。

写真正面左側が玄関。

同じくこちらが「亀ヶ谷坂」への「出口門」。

「本堂」の「小鐘」。

住職の読経時にはこの仏具を御本尊前に移動して。

この日は一般開放日なので移動して下さったのであろう。

「本堂」を後にして「方丈」に進む。

庭には白砂が敷かれていた。

書院と小方丈の間は、坪庭になっていた。

「小方丈」には緋色の毛氈が敷かれ、ご緩りお庭をご覧くださいと書いてあった。

毛氈の上に座布団、椅子が用意され、前庭をゆっくりと鑑賞できるのであった。

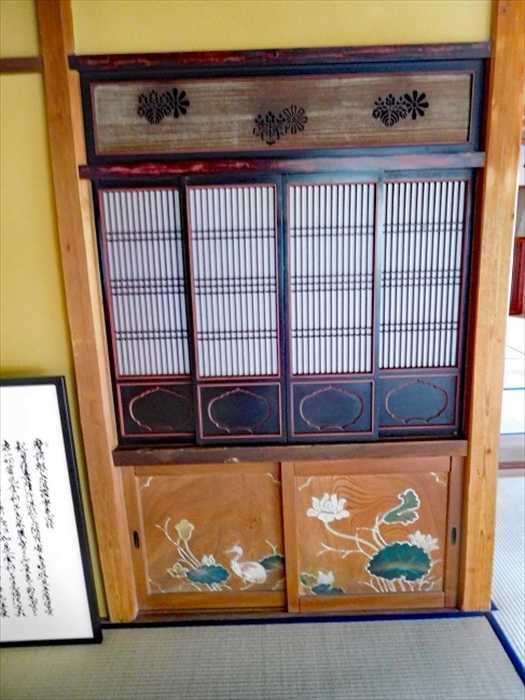

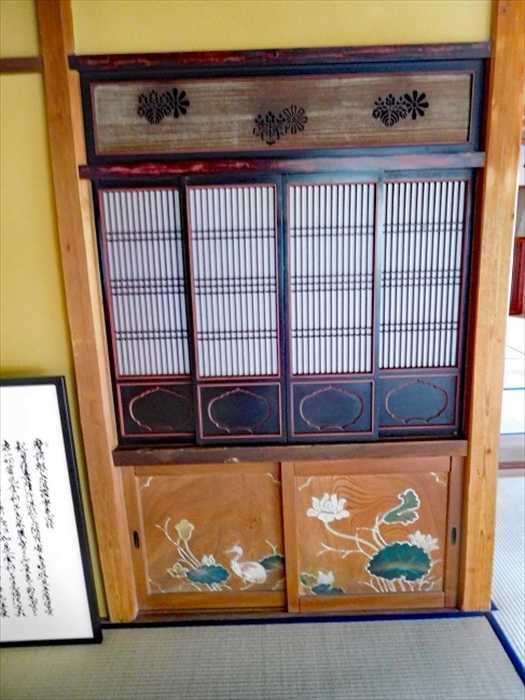

床の間。

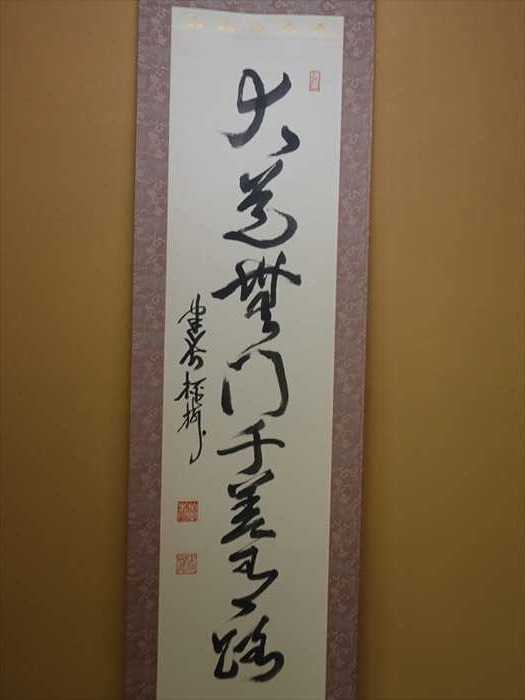

掛け軸には?

「松無古今色 竹有上下節」(松に古今の色なく 竹に上下の節あり)と書かれているのでは。

茶道をしている方には、掛軸の言葉としてもお馴染みの禅語であると。

「松樹千年の翠」というように、松は四季を通事、年々歳々常に青々としてその色を変えない。

竹もまたいつも青々としているが、これには上下の節がある。

・松は「不変」と「変化」が同時に存在することを表す

・竹は「違い」と「平等」が同時に存在することを表す

「松も、竹も、私も、あなたも、ある細胞がこの瞬間に死に、また新たな細胞が生まれてきます。

すべて生命は、みな違って、みな同じ。」と言う禅の教えであると。

「小方丈」の前庭。

前方に「書院」を見る。

水墨画の如き「屏風」。

近づいて。

東山魁夷画伯の作品「映象」を想い出したのであった。

白砂が一面に。

紅葉シーズンに再びと。

そして「書院」へ。

瓢箪の灯り。

書院にも緋色の毛氈が敷かれ観賞用の座布団が。

「書院」。

この中には仏殿が収められていると。

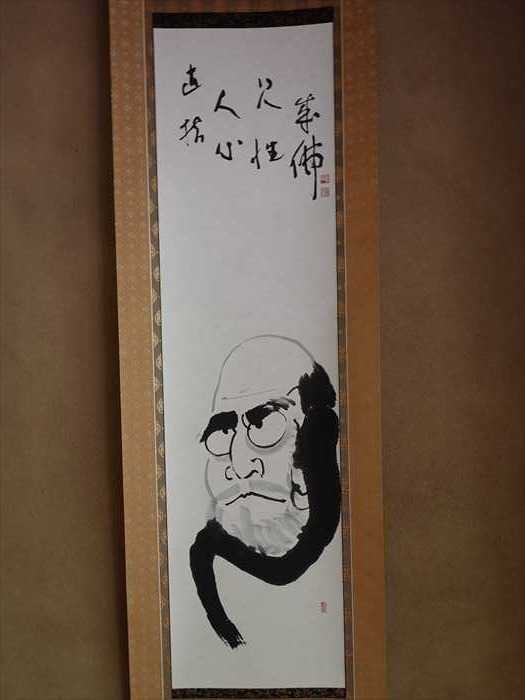

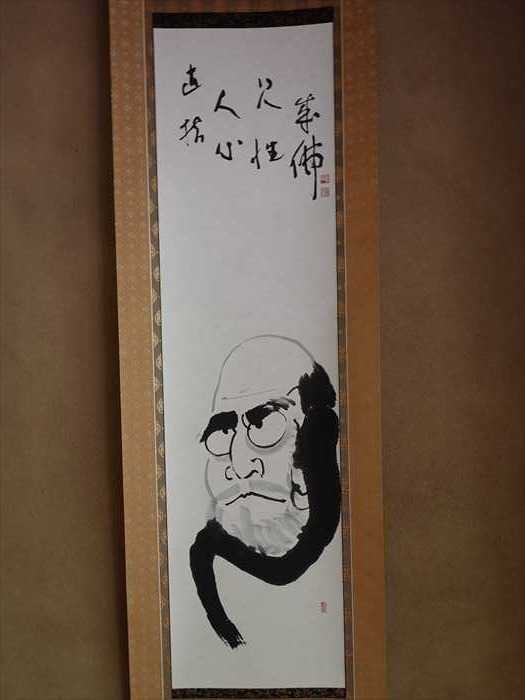

「達磨図」のある床の間に近づきながら。

床の間。

「達磨図(白隠慧鶴筆)」の掛け軸。

「直指人心見性成佛」の文字が。

「直指人心見性成佛」とは、端的に言えば座禅により自己に本来備わっている仏性を発見し、

真の悟りを得ることである と。

「方丈」から「観音堂」を見る。

前庭を見る。

「書院」には座布団と椅子が。

「本堂」前の「前庭」を見る。

書院

蓮の花であろうか。

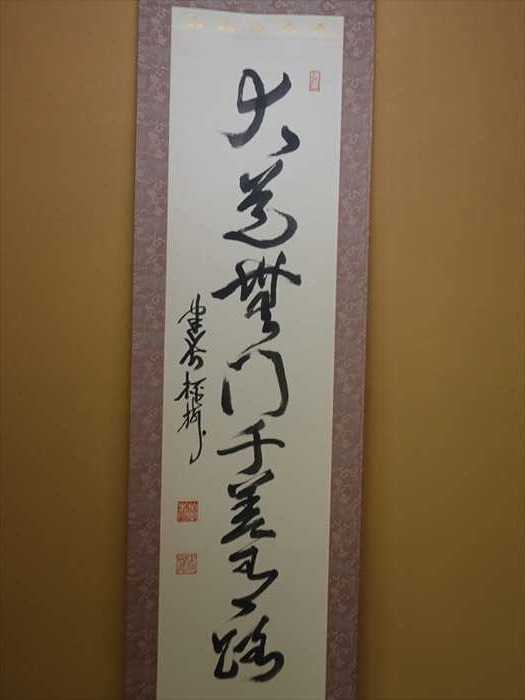

掛け軸と香炉。

掛け軸には「大道無門 千差有路」と禅の言葉が。

大道 無門( だいどうむもん)千差 路有 り(せんさみちあり)

真理の世界、悟りの世界に到るには、どの道を択び、どこから入ればよいかなどと

云うこだわりは不要である。

禅の悟りには直指人心、見性成仏といい文字や言葉によらずに、その本質である仏性を

直視してつかむことだと教える、言葉であると。

香炉。

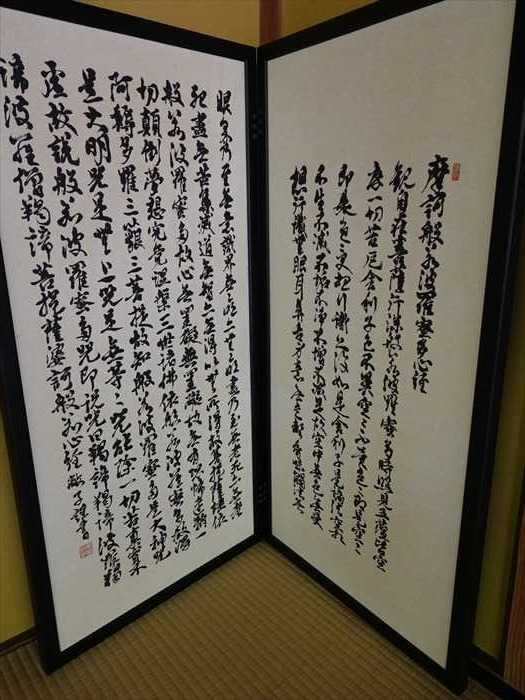

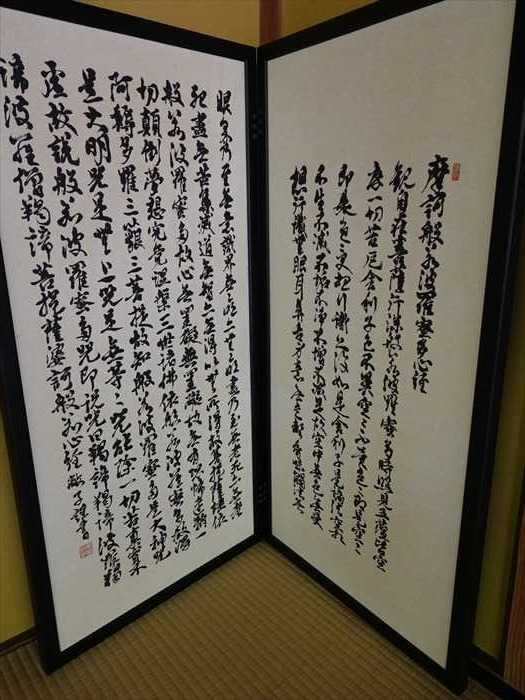

お経の書かれた屏風。

「摩訶般若波羅蜜多心経」

観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 照見五蘊皆空

度一切苦厄 舎利子 色不異空 空不異色 色即是空

・・・・以下略。

様々な「書」。

「絆」、「報恩」、「寿限無(じゅげむ) 」の文字が。

「寿限無」は「幸福(寿)」が限り無いの意。簡単に言うと寿(命が無)限という事。

「寿限無」という落語がある。

子供の幸福を願って住職にいろいろ書いてもらった名前を全部つけてしまい、「寿限無寿限無」に

始まる長い名前となったおかしさを主題とする噺。

「寿限無寿限無 五劫(ごこう)のすりきれ 海砂利(かいじゃり)水魚(すいぎょ)の

水行末(すいぎょうまつ) 雲来末(うんらいまつ) 風来末(ふうらいまつ)

食(く)う寝(ね)るところに 住(す)むところ やぶらこうじの ぶらこうじ

パイポ パイポ パイポの シューリンガン シューリンガンの グーリンダイ

グーリンダイの ポンポコピーのポンポコナの 長久命(ちょうきゅうめい)の長助(ちょうすけ)」

「龍図」

建長寺法堂の雲龍図に似ていたが。

「志野 花入 陽山窯 水野澤三」と「赤楽茶碗」。

「萩茶碗 人間国宝 千代三輪休雪 休和)」と「大明萬暦年制 水さし」。

書院と小方丈の間の坪庭を別の角度から再び。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

県道21号線・横浜鎌倉線を「建長寺」方面に進むと右手にあったのが「長寿寺」。

県道21号線から見上げる「長寿寺」の「山門」。

「季節・曜日限定 足利尊氏公ゆかりの寺 特別拝観」

この寺の前は何度も歩いているが、なかなか拝観出来なかったが、この日に初めて

拝観出来たのであった。

長寿寺の拝観時間

【季節限定公開】

季節限定公開のお寺ですので、拝観時間にご注意ください。

拝観時間:春季(4・5・6月)、秋季(10・11月)、金・土・日・祝

午前10時~午後3時(雨天中止)

午前10時~午後3時(雨天中止)

藁葺き屋根の「山門」。

扁額「寶亀山」。

亀趺(きふ)とは、亀の形に刻んだ石碑の台石のこと。

そしてこの寺の山号は「寶亀山」。

「長寿寺

足利尊氏が邸跡に建武三年(一三三六)創建し、諸山第一位の列に定めました。尊氏没後、

父の菩提を弔うため鎌倉公方足利基氏によって七堂伽藍を備えた堂宇が建立されました。

尊氏の法名を京都では等持院殿、関東においては長寿寺殿と称します。

父の菩提を弔うため鎌倉公方足利基氏によって七堂伽藍を備えた堂宇が建立されました。

尊氏の法名を京都では等持院殿、関東においては長寿寺殿と称します。

開山は古先印元(こせんいんげん)禅師。正面本堂に足利尊氏坐像と古先印元禅師坐像が

祀られています。

祀られています。

右奧の観音堂は奈艮の古刹忍辱山円成寺(にんにくせんえんじょうじ)の多宝塔を大正時代に

移築、改造したものです。境内奧に尊氏の遺髪を埋葬したお墓があります。」

移築、改造したものです。境内奧に尊氏の遺髪を埋葬したお墓があります。」

・宗派 臨済宗建長寺派

・山号寺号 宝亀山長寿寺

・創建 南北朝時代初期

・開山 古先印元禅師」

鎌倉市山ノ内1520

鎌倉市山ノ内1520

「長寿寺 案内図」。

境内の石仏。

山門左の、蓮の上に乗った地蔵様の像、目がつり上がってユーモアも。

「山門」の先に「本堂」が見えた。

「拝観料」300円を払い境内へ。

「本堂」。

参道右側の庭園の姿。

「山門」を振り返る。

そして玄関で靴を脱いで入る。正面で僧侶の方が御朱印を書かれていた。

左手廊下を少し歩くと、「本堂」に入り本尊である「釈迦如来像」の前に出た。

本堂には通称「二つ両引」と呼ばれる足利氏の家紋付きのお賽銭箱が前にあった。

近づいて。

御本尊の「釈迦如来像」。

「鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての臨済宗の僧侶。

薩摩国の人。鎌倉円覚寺の桃渓得悟に入門して13歳で得度する。文保2年(1318年)に元に

渡り、天目山の中峰明本らに師事した後、嘉暦元年(1326年)に清拙正澄の来日に随って帰国し

清拙正澄が建長寺に入ると、経蔵を管理した。建武4年/延元2年(1337年)、夢窓疎石に

請われて甲斐国恵林寺の住持となり、更に足利将軍家の信任を受けて足利直義から京都等持寺の

開山に、足利義詮から鎌倉長寿寺の開山に招かれ、更に天龍寺の大勧進を務めた。

他にも陸奥国岩瀬郡の普応寺など彼を開山とする寺院が知られている。この間、康永3年/興国5年

(1345年)に京都真如寺、貞和5年/正平4年(1350年)に万寿寺に居住、更に鎌倉浄智寺を経て

、延文4年/正平14年(1359年)には円覚寺29世、ついで建長寺38世となる。

晩年はここ長寿寺に居住した。80歳で没し、墓は建長寺広徳庵・長寿寺曇芳庵にある。」

とウィキペディアより。

右に「足利尊氏公像」。

「本堂」から苔生した前庭を見る。

写真正面左側が玄関。

同じくこちらが「亀ヶ谷坂」への「出口門」。

「本堂」の「小鐘」。

住職の読経時にはこの仏具を御本尊前に移動して。

この日は一般開放日なので移動して下さったのであろう。

「本堂」を後にして「方丈」に進む。

庭には白砂が敷かれていた。

書院と小方丈の間は、坪庭になっていた。

「小方丈」には緋色の毛氈が敷かれ、ご緩りお庭をご覧くださいと書いてあった。

毛氈の上に座布団、椅子が用意され、前庭をゆっくりと鑑賞できるのであった。

床の間。

掛け軸には?

「松無古今色 竹有上下節」(松に古今の色なく 竹に上下の節あり)と書かれているのでは。

茶道をしている方には、掛軸の言葉としてもお馴染みの禅語であると。

「松樹千年の翠」というように、松は四季を通事、年々歳々常に青々としてその色を変えない。

竹もまたいつも青々としているが、これには上下の節がある。

・松は「不変」と「変化」が同時に存在することを表す

・竹は「違い」と「平等」が同時に存在することを表す

「松も、竹も、私も、あなたも、ある細胞がこの瞬間に死に、また新たな細胞が生まれてきます。

すべて生命は、みな違って、みな同じ。」と言う禅の教えであると。

「小方丈」の前庭。

前方に「書院」を見る。

水墨画の如き「屏風」。

近づいて。

東山魁夷画伯の作品「映象」を想い出したのであった。

白砂が一面に。

紅葉シーズンに再びと。

そして「書院」へ。

瓢箪の灯り。

書院にも緋色の毛氈が敷かれ観賞用の座布団が。

「書院」。

この中には仏殿が収められていると。

「達磨図」のある床の間に近づきながら。

床の間。

「達磨図(白隠慧鶴筆)」の掛け軸。

「直指人心見性成佛」の文字が。

「直指人心見性成佛」とは、端的に言えば座禅により自己に本来備わっている仏性を発見し、

真の悟りを得ることである と。

「方丈」から「観音堂」を見る。

前庭を見る。

「書院」には座布団と椅子が。

「本堂」前の「前庭」を見る。

書院

蓮の花であろうか。

掛け軸と香炉。

掛け軸には「大道無門 千差有路」と禅の言葉が。

大道 無門( だいどうむもん)千差 路有 り(せんさみちあり)

真理の世界、悟りの世界に到るには、どの道を択び、どこから入ればよいかなどと

云うこだわりは不要である。

禅の悟りには直指人心、見性成仏といい文字や言葉によらずに、その本質である仏性を

直視してつかむことだと教える、言葉であると。

香炉。

お経の書かれた屏風。

「摩訶般若波羅蜜多心経」

観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 照見五蘊皆空

度一切苦厄 舎利子 色不異空 空不異色 色即是空

・・・・以下略。

様々な「書」。

「絆」、「報恩」、「寿限無(じゅげむ) 」の文字が。

「寿限無」は「幸福(寿)」が限り無いの意。簡単に言うと寿(命が無)限という事。

「寿限無」という落語がある。

子供の幸福を願って住職にいろいろ書いてもらった名前を全部つけてしまい、「寿限無寿限無」に

始まる長い名前となったおかしさを主題とする噺。

「寿限無寿限無 五劫(ごこう)のすりきれ 海砂利(かいじゃり)水魚(すいぎょ)の

水行末(すいぎょうまつ) 雲来末(うんらいまつ) 風来末(ふうらいまつ)

食(く)う寝(ね)るところに 住(す)むところ やぶらこうじの ぶらこうじ

パイポ パイポ パイポの シューリンガン シューリンガンの グーリンダイ

グーリンダイの ポンポコピーのポンポコナの 長久命(ちょうきゅうめい)の長助(ちょうすけ)」

「龍図」

建長寺法堂の雲龍図に似ていたが。

「志野 花入 陽山窯 水野澤三」と「赤楽茶碗」。

「萩茶碗 人間国宝 千代三輪休雪 休和)」と「大明萬暦年制 水さし」。

書院と小方丈の間の坪庭を別の角度から再び。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

鎌倉・鎌倉大仏殿高徳院へ 2023.04.09

-

鎌倉・長谷寺へ(その3) 2023.04.08

-

鎌倉・長谷寺へ(その2) 2023.04.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.