PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【ONCA COFFEE ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさん

ハス開花、オオシロ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

Gママさん

New!

Gママさんハス開花、オオシロ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

さらに「行田市郷土博物館」の展示品を追う。

「 古代の行田 古代から中世へ 奈良平安時代 」。

「 古代の行田 古代から中世へ 奈良平安時代

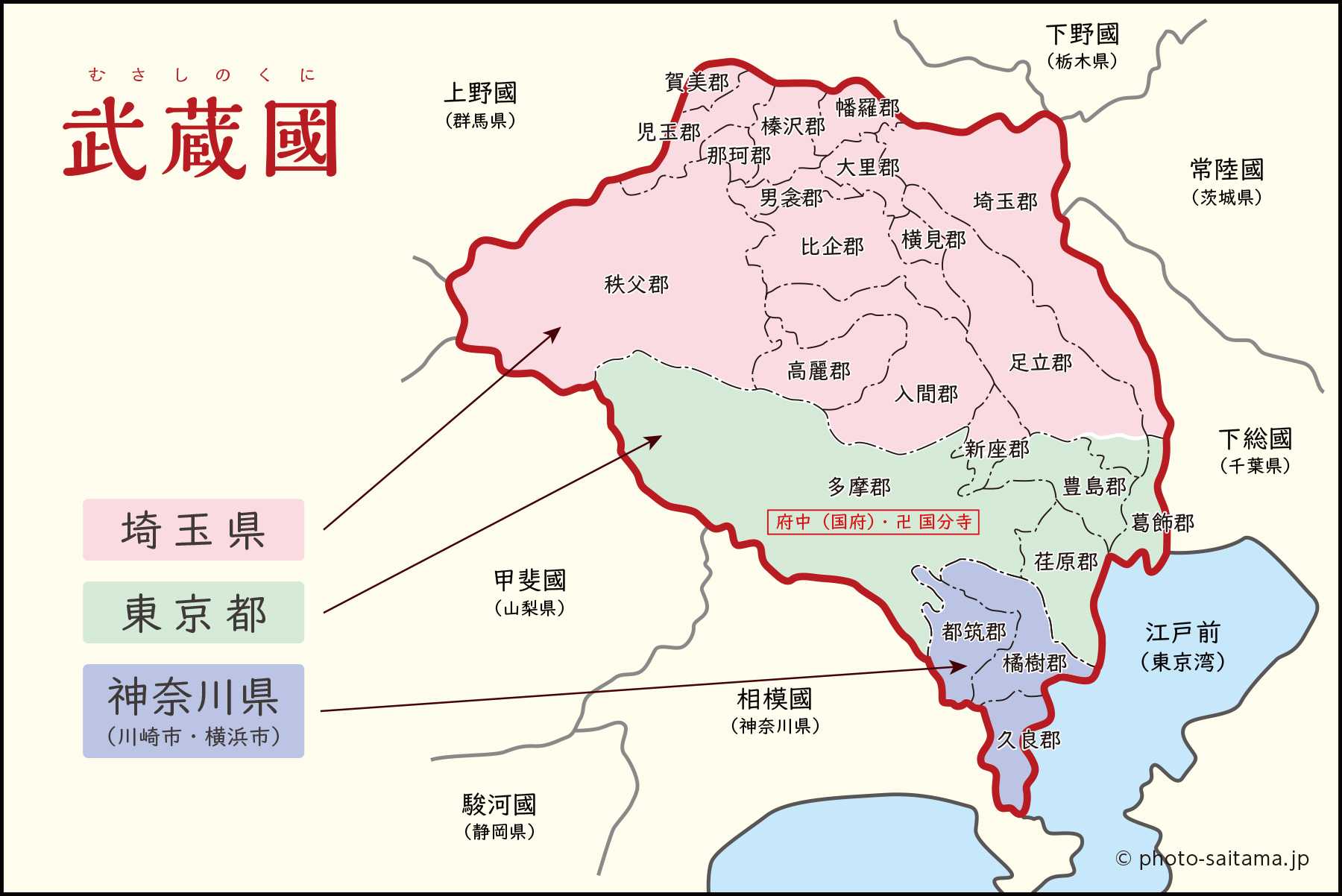

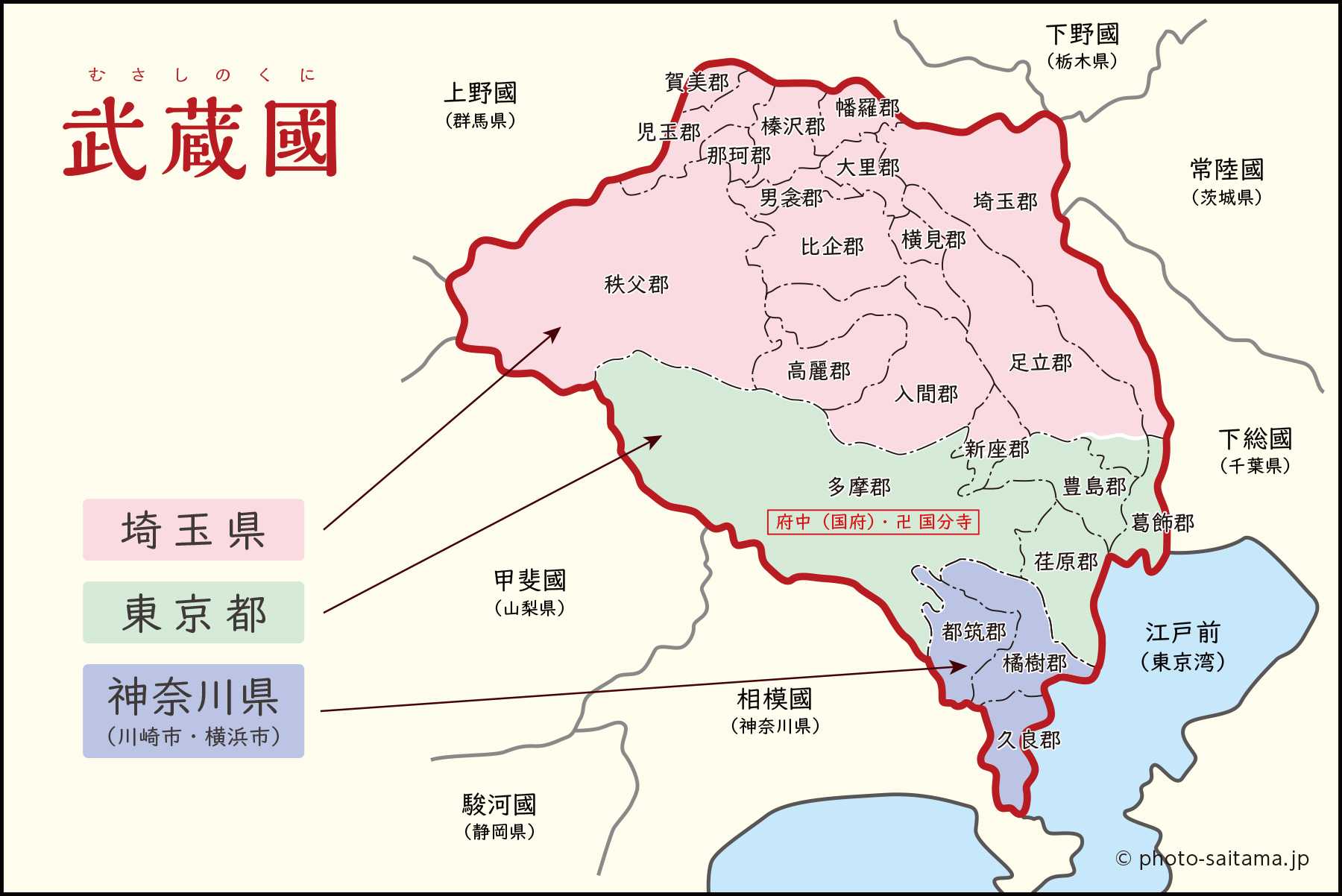

「武蔵国」。

行田は、一番東の武蔵国埼玉(さきたま)県埼玉(さきたま)郷 の行政区画の中に組み込まれました。

「 墨書土器 池上遺跡出土 奈良・平安時代

墨書土器は、土師器や須恵器に墨などで文字が書かれている土器。

漢字一時や符号などが記されている。」

古代の行田 古代から中世へ 寺の造営 」

「 古代の行田 古代から中世へ 寺の造営

「 布目瓦 旧旧盛徳寺遺跡出土 奈良・平安時代

布目瓦は、型と粘土の間に布を挟んだため、瓦の内側にも布目が付いている瓦。

古代の瓦の一つ。」

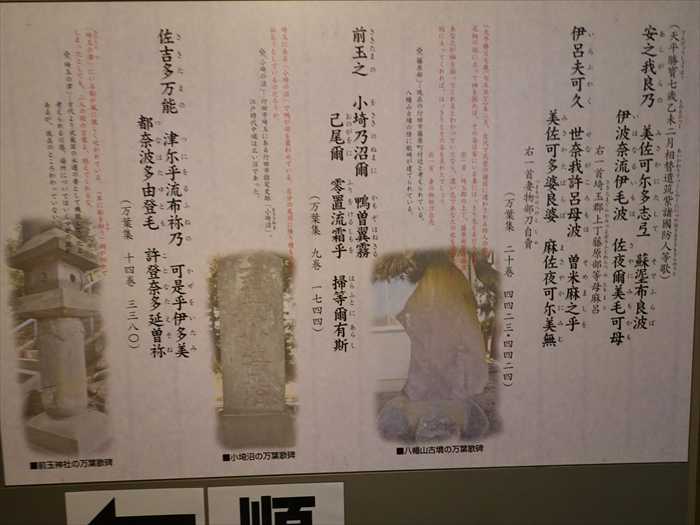

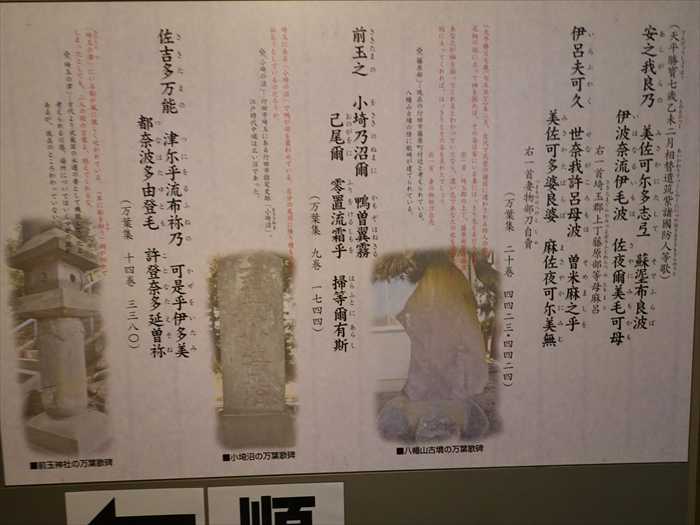

「 万葉集 歌碑 」👈リンク 案内。

右:「 万葉遺跡・防人藤原部等母麿遺跡(さきもりふじわらべのともまろいせき)

所在地 :行田市藤原町1-27-2 八幡山公園内

天平勝宝7年(755)に防人(さきもり)を派遣する際、諸国より選ばれた壮丁

(そうてい:成年男子)が父母妻子と惜別の情を歌った短歌90余詩が「万葉集第20巻」に

藤原部等母麿の遺跡と考察し、昭和36年5月1日に八幡山古墳に隣接して歌碑が

建てられました。碑表には「藤原部等母麿」とその妻である「物部刀自売」の2首の歌が

刻まれています。

「 足柄の 御坂に立して 袖振らば 家なる妹は さやに見もかも 」( 万葉集 二十巻 四四ニ三)

「 色深く せなが衣は 染めましを 御坂たばらば まさやかに見む 」( 万葉集 二十巻 四四ニ四 )

歌の大意は、「夫の等母麿が防人として西国に行く途中、足柄峠で袖を振ったならば、

家に残った妹(妻の意味)にも、はっきり見えるであろうか。」妻からは、「もっと色を

濃く背(夫)の衣を染めればよかった。それなら、足柄のみ坂を通ったら、はっきり

見えるであろうに。」と唱和したものです。地理的には行田から足柄峠は見えるわけがなく、

出発前に衣の色にことよせて、別れの悲しみを夫婦間で取り交わした歌です。

中央: 万葉遺跡・小埼沼(おさきぬま)

所在地:行田市埼玉2636-3

小埼沼は、現在では小さな池が残るだけですが、上代の東京湾の入江の名 「埼玉の津」

万葉集の遺跡とされています。宝暦3年(1753年)忍城主阿部正允(まさちか)建てられた

万葉歌碑があり、正面に「武蔵小埼沼」の文字、側面にこの碑を建てた目的をあらわした

文章、裏面に小埼沼と埼玉の津の万葉歌2首が万葉がなで彫られています。

碑文では武蔵小埼沼はここだと断定しており、そのことを後世に残すことが、この碑を建てた

理由だったようです」

「 埼玉の 小埼の沼に 鴨ぞ翼きる 己が尾に 零り置ける霜を 掃ふとにあらし 」

( 万葉集 九巻 一七四四 )

この歌は、埼玉の小埼沼にいる鴨がはばたいて、自分の尾に降り積もった霜を掃っている寒い

冬の早朝の風景を歌ったものです。この歌は、上の句が五・七・七、下の句も五・七・七の

繰り返す形式で旋頭歌(せどうか)と呼ばれています。作者は、常陸国(ひたちのくに:今の

茨城県)の下級役人であった高橋虫麻呂(むしまろ)といわれています。

左: 日本最古の『万葉集』歌碑、前玉神社「万葉燈籠」

所在地:

「 埼玉の 津に居る船の 風をいたみ 綱は絶ゆとも 言な絶えそね 」( 万葉集 十四巻 三三八〇 )

歌の意味は、津は船着場・河岸のことであり、埼玉の津に帆を降ろしている船が、激しい風の

ために綱が切れても、大切なあの人からの便りが絶えないように、と考えられています。

冷たい北よりの季節風にゆさぶられる船の風景と、男女のゆれ動く恋の感情とを重ね合わせて

詠み込んだ歌で、東歌(あずまうた)の中の相聞歌(そうもんか)に分類されるものです。

次に「 足袋と行田 行田足袋の歴史 行田足袋の起源 」。

「 足袋と行田 行田足袋の歴史 行田足袋の起源

「 足袋布用木綿生地機織り機 」。

「 手縫い足袋工程 」

手前に裁断された布、奥に裁断用具が展示されていた。

行田で足袋製造が発達した理由

は色々説明されていますが、綿栽培の発達とその糸を使った

「青縞」と呼ばれる小巾の綿布が特産であり、それが足袋用の布として利用できたこと、そして

藍染が盛んであったことなどです。

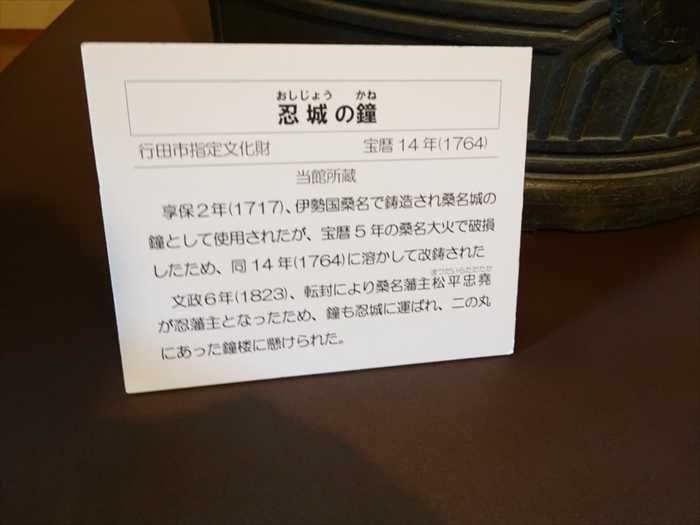

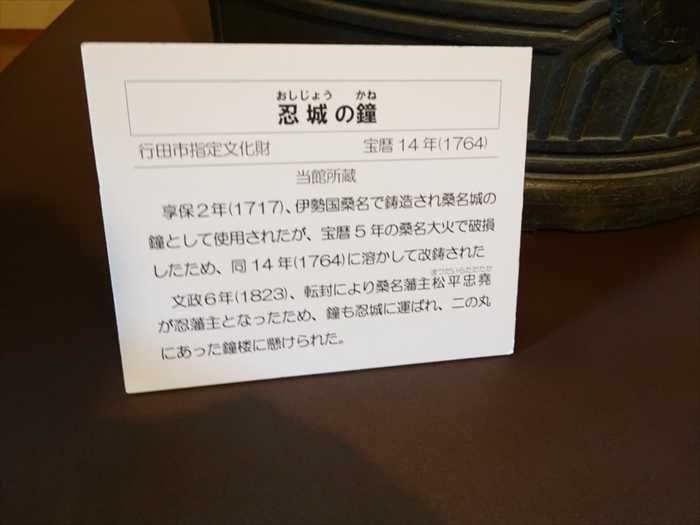

次に「 忍城の鐘 」。

「 忍城の鐘

形状:総高151センチメートル、口径79.5センチメートル、重さ600キログラム

この鐘は、松平忠雅(ただまさ)が山形から備後福山(広島県)を経て桑名へと三度の移封の

後に安住出来たのを記念して、享保2年(1717)11月1日に造られました。

それから38年後の宝暦5年(1755)1月12日の大火で、城の中外の300余軒を灰にし、

鐘も火災で割れてしまいました。現存するこの鐘は、子の忠刻(ただとき)が、父の愛した鐘を

失った事を嘆き、宝暦14年(1764年)に再鋳したもので、文政6年(1823)に松平氏が桑名から

忍へ移封されるのに伴い、忍城へ移されました。明治時代の郷土史家・清水雪翁が著した

北武八志には「今現に忍城にありて日々時を報する者即ち是なり。曽て総州候が伊勢桑名治城

の時、鋳造するものなり」と記されており、忍城に由緒深い名鐘です。

鐘楼は、城内二の丸の東隅にありましたが、明治10年(1877)に取り崩され、当時の進修館

小学校校庭に再建され、時を報じていました。昭和28年(1953)東照宮に移転の後に、平成4年

(1992)4月、鐘楼から鐘を取り外され、現在は行田市郷土博物館に展示されています

とネットから。

「 忍城御三階櫓 縮尺1/50 」。

そして「 忍城御三階櫓 」への連絡廊下を進む。

「 忍城の瓦 」。

近づいて。

「丸に三つ葉葵」の紋は1590年(天正18年)から1600年(慶長5年)まで城番を勤めた

東条松平氏と、1823年(文政6年)から1871年(明治4年)まで城主だった奥平松平氏の家紋。

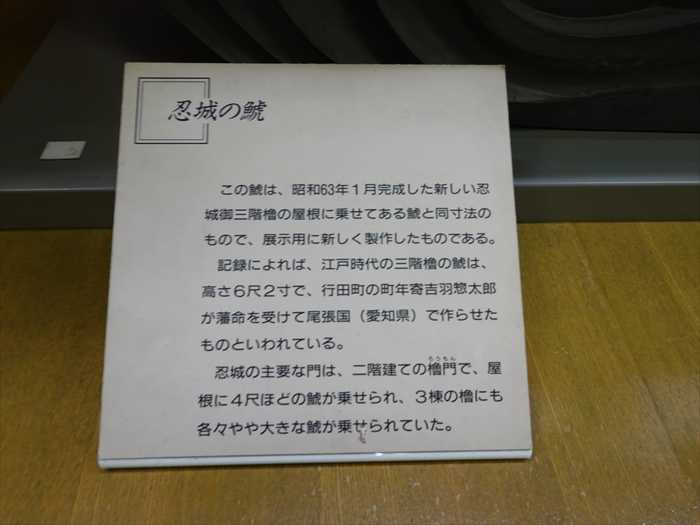

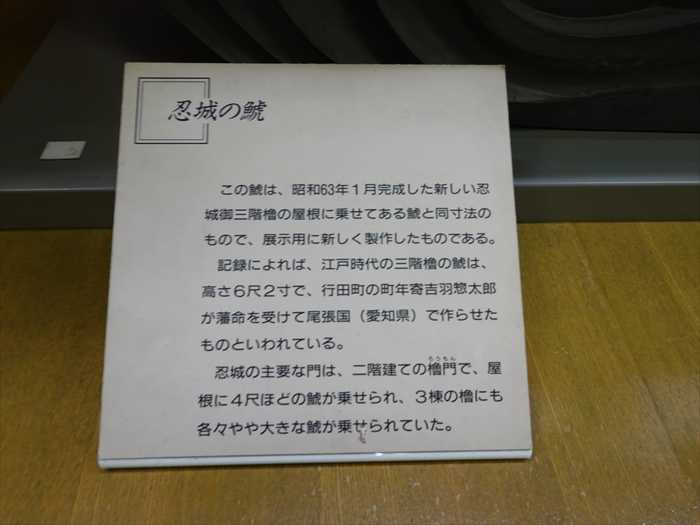

「 忍城の鯱 」。

城の鯱は、海にいるシャチのことではなく、想像上の生き物。

「鯱鉾(しゃちほこ)」ともよばれ、高い櫓の屋根や、大きな門の屋根に置かれた。

火事になると口から水を吐き出すという言い伝えがあり、城を守ってくれると 考えられて

いた。

「 忍城の鯱

「 忍城図 」

ズームして。

「 忍城図

文政6年(1823)松平家移封以後の忍城図。武家屋敷、本丸などの主要な曲輪、道、水路・堀、

町屋、神社、寺院をそれぞれ茶、紫、黄色、水色、挑色、赤、灰色で色分けしてある。

松平家では家臣の屋敷が不足したため、城内の矢場や馬場を屋敷に転用した。」

「 忍城二の丸御殿絵図 」。

「 忍城二の丸御殿絵図

「ニの丸御殿は間ロ48.5間、奥行28間、総坪数608坪、畳の数755畳、部屋数72部屋、

厠(トイレ) 11箇所、土間8箇所、湯段2簡所を数える。

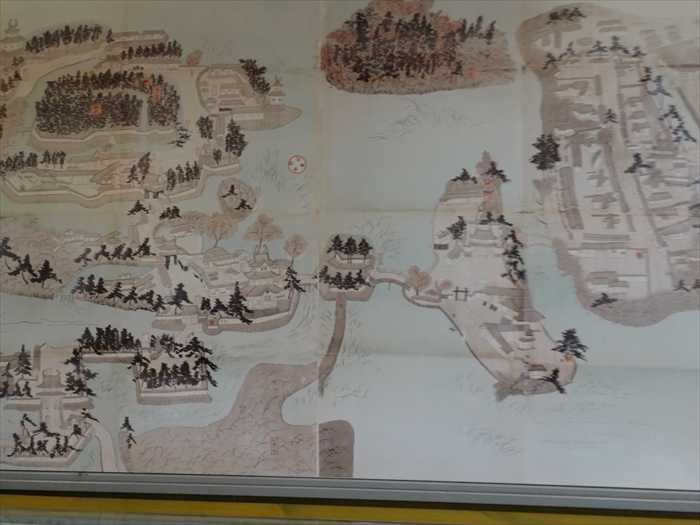

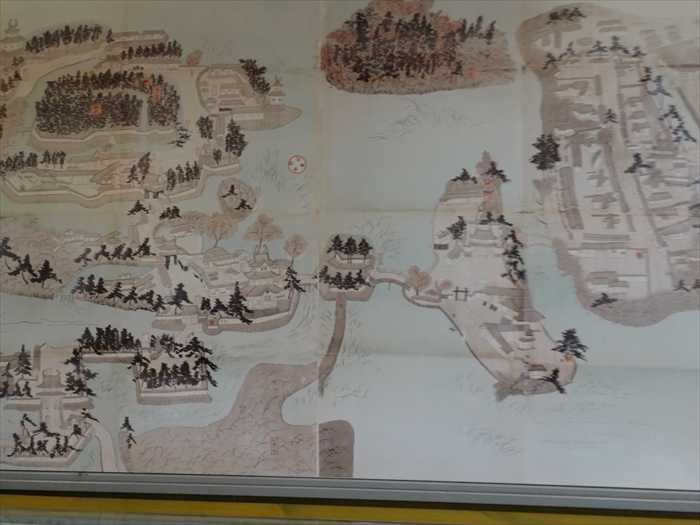

「 忍城鳥瞰図 」。

「 忍城鳥瞰図

ズームして。

広大な沼地とそのなかに生い茂る芦が随所に描かれ、忍城がまさに沼地のなかに築かれた城郭で

あることがよく表されている。

「 くらしの道具 」。

「 くらしの道具

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

行田天然温泉 ハナホテル行田

「 古代の行田 古代から中世へ 奈良平安時代 」。

「 古代の行田 古代から中世へ 奈良平安時代

この時代になると、律令を中心とした国家体制が整ってきます。行田もこの流れと無縁ではなく、

武蔵国埼玉(さきたま)県埼玉(さきたま)郷の行政区画の中に組み込まれることになりました。

武蔵国埼玉(さきたま)県埼玉(さきたま)郷の行政区画の中に組み込まれることになりました。

武蔵国は、多摩群に国府が置かれ、各群には群衛があり、行政や租税の徴収などが行われて

いました。

いました。

また、この時代の特色は、文字が一般に普及し、集落の中からも文字の書かれた土器や

硯などが出土しました。」

硯などが出土しました。」

「武蔵国」。

行田は、一番東の武蔵国埼玉(さきたま)県埼玉(さきたま)郷 の行政区画の中に組み込まれました。

「 墨書土器 池上遺跡出土 奈良・平安時代

墨書土器は、土師器や須恵器に墨などで文字が書かれている土器。

漢字一時や符号などが記されている。」

古代の行田 古代から中世へ 寺の造営 」

「 古代の行田 古代から中世へ 寺の造営

行田への仏教の伝播は、比較的早く、古墳時代の終わり頃には、古墳の副葬品の中に仏教的要素を

もつ品々が含まれています。

市内埼玉字下埼玉通にある旧盛徳寺は、大同年間(806~810)創建の寺伝をもち、市内で最も古く

建立された寺と思われます。

旧盛徳寺は、現在の聖徳寺のやや西方を中心とした寺で、数度の再建を経て、現在の寺城が

残されたと考えられます。」

もつ品々が含まれています。

市内埼玉字下埼玉通にある旧盛徳寺は、大同年間(806~810)創建の寺伝をもち、市内で最も古く

建立された寺と思われます。

旧盛徳寺は、現在の聖徳寺のやや西方を中心とした寺で、数度の再建を経て、現在の寺城が

残されたと考えられます。」

「 布目瓦 旧旧盛徳寺遺跡出土 奈良・平安時代

布目瓦は、型と粘土の間に布を挟んだため、瓦の内側にも布目が付いている瓦。

古代の瓦の一つ。」

「 万葉集 歌碑 」👈リンク 案内。

右:「 万葉遺跡・防人藤原部等母麿遺跡(さきもりふじわらべのともまろいせき)

所在地 :行田市藤原町1-27-2 八幡山公園内

天平勝宝7年(755)に防人(さきもり)を派遣する際、諸国より選ばれた壮丁

(そうてい:成年男子)が父母妻子と惜別の情を歌った短歌90余詩が「万葉集第20巻」に

藤原部等母麿の遺跡と考察し、昭和36年5月1日に八幡山古墳に隣接して歌碑が

建てられました。碑表には「藤原部等母麿」とその妻である「物部刀自売」の2首の歌が

刻まれています。

「 足柄の 御坂に立して 袖振らば 家なる妹は さやに見もかも 」( 万葉集 二十巻 四四ニ三)

「 色深く せなが衣は 染めましを 御坂たばらば まさやかに見む 」( 万葉集 二十巻 四四ニ四 )

歌の大意は、「夫の等母麿が防人として西国に行く途中、足柄峠で袖を振ったならば、

家に残った妹(妻の意味)にも、はっきり見えるであろうか。」妻からは、「もっと色を

濃く背(夫)の衣を染めればよかった。それなら、足柄のみ坂を通ったら、はっきり

見えるであろうに。」と唱和したものです。地理的には行田から足柄峠は見えるわけがなく、

出発前に衣の色にことよせて、別れの悲しみを夫婦間で取り交わした歌です。

中央: 万葉遺跡・小埼沼(おさきぬま)

所在地:行田市埼玉2636-3

小埼沼は、現在では小さな池が残るだけですが、上代の東京湾の入江の名 「埼玉の津」

万葉集の遺跡とされています。宝暦3年(1753年)忍城主阿部正允(まさちか)建てられた

万葉歌碑があり、正面に「武蔵小埼沼」の文字、側面にこの碑を建てた目的をあらわした

文章、裏面に小埼沼と埼玉の津の万葉歌2首が万葉がなで彫られています。

碑文では武蔵小埼沼はここだと断定しており、そのことを後世に残すことが、この碑を建てた

理由だったようです」

「 埼玉の 小埼の沼に 鴨ぞ翼きる 己が尾に 零り置ける霜を 掃ふとにあらし 」

( 万葉集 九巻 一七四四 )

この歌は、埼玉の小埼沼にいる鴨がはばたいて、自分の尾に降り積もった霜を掃っている寒い

冬の早朝の風景を歌ったものです。この歌は、上の句が五・七・七、下の句も五・七・七の

繰り返す形式で旋頭歌(せどうか)と呼ばれています。作者は、常陸国(ひたちのくに:今の

茨城県)の下級役人であった高橋虫麻呂(むしまろ)といわれています。

左: 日本最古の『万葉集』歌碑、前玉神社「万葉燈籠」

所在地:

「 埼玉の 津に居る船の 風をいたみ 綱は絶ゆとも 言な絶えそね 」( 万葉集 十四巻 三三八〇 )

歌の意味は、津は船着場・河岸のことであり、埼玉の津に帆を降ろしている船が、激しい風の

ために綱が切れても、大切なあの人からの便りが絶えないように、と考えられています。

冷たい北よりの季節風にゆさぶられる船の風景と、男女のゆれ動く恋の感情とを重ね合わせて

詠み込んだ歌で、東歌(あずまうた)の中の相聞歌(そうもんか)に分類されるものです。

次に「 足袋と行田 行田足袋の歴史 行田足袋の起源 」。

「 足袋と行田 行田足袋の歴史 行田足袋の起源

行田足袋の起源は、「真享年間(1684 ~ )に亀屋某が専門的に営業」したのが最初であると

言い伝えられてきた。この亀屋については、実際にあったことが文化元年の資料により明らかに

なっています。

言い伝えられてきた。この亀屋については、実際にあったことが文化元年の資料により明らかに

なっています。

明和2年(1765)の道中記に(忍のさし足袋名産なり」とあり、当時名産どいわれる程足袋が

商品化していたことが知られます。こうした足袋の生産は、農家の農閇期の内職によって

作られていたようです。」

「 革足袋(江戸時代)

現在のような布製の足袋が普及したのは江戸時代で、それ以前は動物の革で作ったもの

(革足袋)が主流でした。革足袋は野外で履くことを前提に作られ、耐久性と保温性に優れて

いましたが、通気性に乏しく蒸れやすいという欠点もありました。

商品化していたことが知られます。こうした足袋の生産は、農家の農閇期の内職によって

作られていたようです。」

「 革足袋(江戸時代)

現在のような布製の足袋が普及したのは江戸時代で、それ以前は動物の革で作ったもの

(革足袋)が主流でした。革足袋は野外で履くことを前提に作られ、耐久性と保温性に優れて

いましたが、通気性に乏しく蒸れやすいという欠点もありました。

江戸時代になると、通気・吸湿性に優れて肌触りも良い素材として木綿布が広まり、庶民の

衣料に使われるようになりました。こうした流れの中で、足袋の素材も革から木綿布へと

移り変わっていったのです。また、明暦の大火(1657)により革の値段が高騰した影響もあったと

考えられています。」

「 紐足袋(江戸時代)と肩紐足袋(明治時代)

衣料に使われるようになりました。こうした流れの中で、足袋の素材も革から木綿布へと

移り変わっていったのです。また、明暦の大火(1657)により革の値段が高騰した影響もあったと

考えられています。」

「 紐足袋(江戸時代)と肩紐足袋(明治時代)

昔の足袋は、履きロ近くにある紐を足首で結んで留める形式(紐足袋)でした。

幕末の忍藩士・尾崎石城が記した「石城日記」を見ると、汚してしまった衣服を井戸で洗おうと

幕末の忍藩士・尾崎石城が記した「石城日記」を見ると、汚してしまった衣服を井戸で洗おうと

する場面で、脱いだ足袋に紐がついていることを確認できます。

現在の足袋と同じく「こはぜ」という金具を用いて留める形式(こはぜ足袋)が登場したのは、

明治時代の中頃以降だと言われています。」

明治時代の中頃以降だと言われています。」

「 足袋布用木綿生地機織り機 」。

「 手縫い足袋工程 」

手前に裁断された布、奥に裁断用具が展示されていた。

行田で足袋製造が発達した理由

は色々説明されていますが、綿栽培の発達とその糸を使った

「青縞」と呼ばれる小巾の綿布が特産であり、それが足袋用の布として利用できたこと、そして

藍染が盛んであったことなどです。

次に「 忍城の鐘 」。

「 忍城の鐘

亨保2年(1717)、伊勢国桑野で鋳造され桑名城の鐘として使用されたが、宝暦5年の桑名大火で

破損したため、同14年(1764)に溶かして改鋳された。

破損したため、同14年(1764)に溶かして改鋳された。

文政6年(1823)、転封により桑名藩主松平忠堯(ただたか)が忍藩主となったため、鐘も忍城に

運ばれ、ニの丸にあった鐘楼に懸けられた。」

運ばれ、ニの丸にあった鐘楼に懸けられた。」

形状:総高151センチメートル、口径79.5センチメートル、重さ600キログラム

この鐘は、松平忠雅(ただまさ)が山形から備後福山(広島県)を経て桑名へと三度の移封の

後に安住出来たのを記念して、享保2年(1717)11月1日に造られました。

それから38年後の宝暦5年(1755)1月12日の大火で、城の中外の300余軒を灰にし、

鐘も火災で割れてしまいました。現存するこの鐘は、子の忠刻(ただとき)が、父の愛した鐘を

失った事を嘆き、宝暦14年(1764年)に再鋳したもので、文政6年(1823)に松平氏が桑名から

忍へ移封されるのに伴い、忍城へ移されました。明治時代の郷土史家・清水雪翁が著した

北武八志には「今現に忍城にありて日々時を報する者即ち是なり。曽て総州候が伊勢桑名治城

の時、鋳造するものなり」と記されており、忍城に由緒深い名鐘です。

鐘楼は、城内二の丸の東隅にありましたが、明治10年(1877)に取り崩され、当時の進修館

小学校校庭に再建され、時を報じていました。昭和28年(1953)東照宮に移転の後に、平成4年

(1992)4月、鐘楼から鐘を取り外され、現在は行田市郷土博物館に展示されています

とネットから。

「 忍城御三階櫓 縮尺1/50 」。

そして「 忍城御三階櫓 」への連絡廊下を進む。

「 忍城の瓦 」。

近づいて。

「丸に三つ葉葵」の紋は1590年(天正18年)から1600年(慶長5年)まで城番を勤めた

東条松平氏と、1823年(文政6年)から1871年(明治4年)まで城主だった奥平松平氏の家紋。

「 忍城の鯱 」。

城の鯱は、海にいるシャチのことではなく、想像上の生き物。

「鯱鉾(しゃちほこ)」ともよばれ、高い櫓の屋根や、大きな門の屋根に置かれた。

火事になると口から水を吐き出すという言い伝えがあり、城を守ってくれると 考えられて

いた。

「 忍城の鯱

この鯱は、昭和63年1月完成した新しい忍城御三階の屋根に乗せてある鯱と同寸法の

もので、展示用に新しく製作したものである。

記録によれは、江戸時代の三階櫓の鯱は、高さ6尺2寸で、行田町の町年奇吉羽惣太郎が

藩命を受けて尾張国(愛知県)て作らせたものといわれている。

藩命を受けて尾張国(愛知県)て作らせたものといわれている。

忍城の主要な門は、ニ階建ての櫓門て、屋根に4尺ほとの鯱か乗せられ、3棟の櫓にも

各々やや大きな鯱が乗せられていた。」

「 忍城図 」

ズームして。

「 忍城図

文政6年(1823)松平家移封以後の忍城図。武家屋敷、本丸などの主要な曲輪、道、水路・堀、

町屋、神社、寺院をそれぞれ茶、紫、黄色、水色、挑色、赤、灰色で色分けしてある。

松平家では家臣の屋敷が不足したため、城内の矢場や馬場を屋敷に転用した。」

「 忍城二の丸御殿絵図 」。

「 忍城二の丸御殿絵図

忍城ニの丸曲輸とその中の屋敷や庭の平面図。当館常設展示室の「ニの丸復元模型」の原図と

なった資料であり、現在確認されている忍城内建造物の唯一の詳細な図面である。

なった資料であり、現在確認されている忍城内建造物の唯一の詳細な図面である。

ニの丸は本丸や諏訪曲輪を南側から東側、北側にかけて取り囲むコの字型をしており、その南側

部分に藩主の御殿がある。江戸時代初期を除いて本丸に主要な建物がなかった忍城では、ニの丸

御殿が藩政の中心であるとともに、忍藩主の日常生活の場でもあった。」

部分に藩主の御殿がある。江戸時代初期を除いて本丸に主要な建物がなかった忍城では、ニの丸

御殿が藩政の中心であるとともに、忍藩主の日常生活の場でもあった。」

「ニの丸御殿は間ロ48.5間、奥行28間、総坪数608坪、畳の数755畳、部屋数72部屋、

厠(トイレ) 11箇所、土間8箇所、湯段2簡所を数える。

東側に玄関があり、敷台を上がると御広間、南へいくと三之間、ニ之間、御当院と続く。

北側には中庭を挟んで御小姓頭や右筆、目付、御坊主等が詰める部屋がある。この部分が

「表」になり御殿の公的な空間を形成している。その西側に御三之間、御ニ之間、御居間が続き、

その奥に御神前之間、御居間、御寝所といった藩主が日常生活を過す奥向にあたる部屋があり、

その北側には湯殿や台所などがある。御殿の最も奥まったところは女中部屋である。

北側には中庭を挟んで御小姓頭や右筆、目付、御坊主等が詰める部屋がある。この部分が

「表」になり御殿の公的な空間を形成している。その西側に御三之間、御ニ之間、御居間が続き、

その奥に御神前之間、御居間、御寝所といった藩主が日常生活を過す奥向にあたる部屋があり、

その北側には湯殿や台所などがある。御殿の最も奥まったところは女中部屋である。

表門を入って右側の建物と東側から北側にかけてL字型に配置された長屋には、掃除方や御籠置場、

御茶道、油方など御殿と曲輪を管理する者たちの部屋が並んでおり、その先には厩がある。御殿の

西側には庭園があり、池の端には「奥」から突き出た御新屋敷がある。庭内には池のほか、東屋や

神社、馬場や弓術場なども置かれている。」

御茶道、油方など御殿と曲輪を管理する者たちの部屋が並んでおり、その先には厩がある。御殿の

西側には庭園があり、池の端には「奥」から突き出た御新屋敷がある。庭内には池のほか、東屋や

神社、馬場や弓術場なども置かれている。」

「 忍城鳥瞰図 」。

「 忍城鳥瞰図

この鳥瞰図は、明治6 (1873)年に作成された原図を昭和10年(1935)に印刷・発行した城絵図で

ある。忍城を南側から俯瞰しており中央やや左よりに三階櫓が描かれる。

ある。忍城を南側から俯瞰しており中央やや左よりに三階櫓が描かれる。

忍城の建造物は明治6年以後に解体されるので、その最後の姿を留めている絵図である。

広大な沼地とそのなかに生い茂る芦が随所に描かれ、忍城がまさに沼地のなかに築かれた城郭で

あることがよく表されている。また、本丸や諏訪曲輪は鬱蒼とした森となっている。」

あることがよく表されている。また、本丸や諏訪曲輪は鬱蒼とした森となっている。」

ズームして。

広大な沼地とそのなかに生い茂る芦が随所に描かれ、忍城がまさに沼地のなかに築かれた城郭で

あることがよく表されている。

「 くらしの道具 」。

「 くらしの道具

忍城下町は、行田町とよばれて栄えてきた町である。忍城下の特色は、城を囲むように武家屋敷が

並び、町家は東にくちばしのように延びた4町からなる町並みだけであった。

並び、町家は東にくちばしのように延びた4町からなる町並みだけであった。

町明細図を見ると、町内の職種も多種類にわたり、その内容も時代により大きく変化している

ようである。

ようである。

行田町内の人々は、その職種により、生活の仕方も、生活用具も異なったのであり、それぞれ

特徴的な道具を今に残している。」

特徴的な道具を今に残している。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

行田天然温泉 ハナホテル行田

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23 コメント(2)

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.