PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【ONCA COFFEE ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさん

ハス開花、オオシロ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

Gママさん

New!

Gママさんハス開花、オオシロ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「月島もんじゃストリート」を後にして「西河岸通り」に出て「新富晴海通り」に

向かって進む。

前方に再び高架の「新月陸橋」が見えて来た。

その先の歩道脇に案内板が。

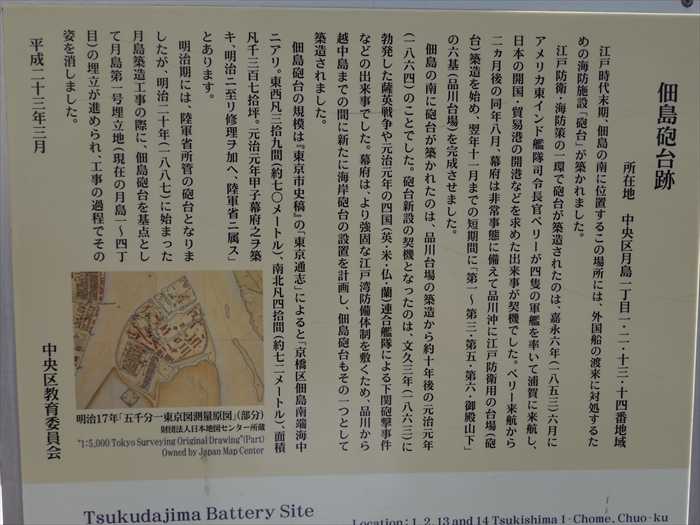

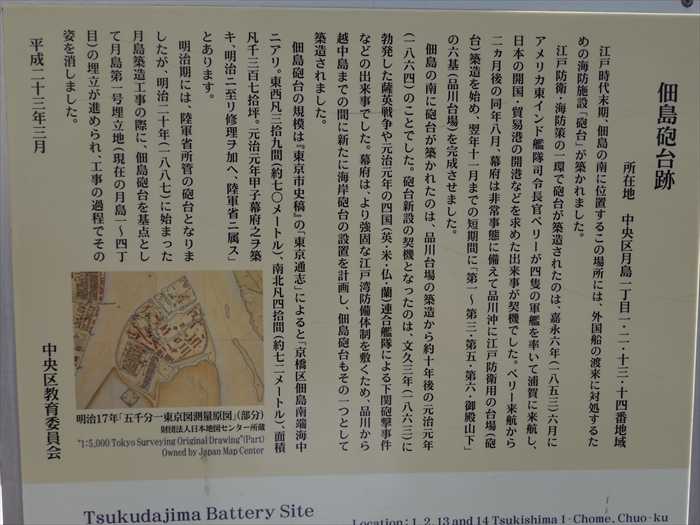

「 佃島砲台跡 」案内板。

中央区月島1丁目1−8。

「 佃島砲台跡

所在地 中央区月島一丁目一・ニ・十三・十四番地域

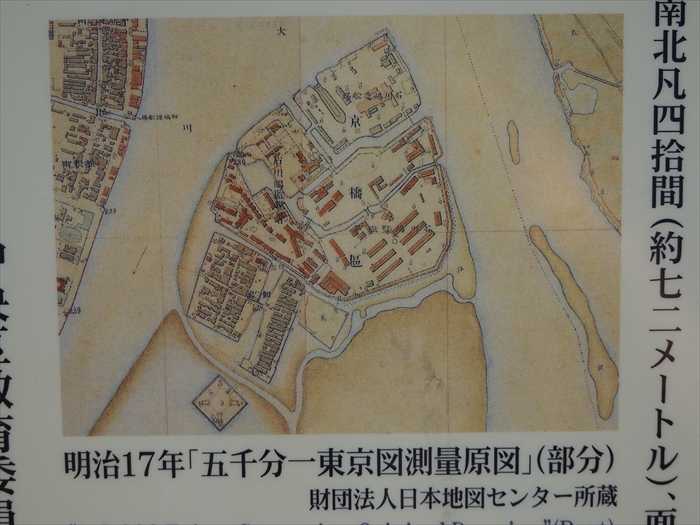

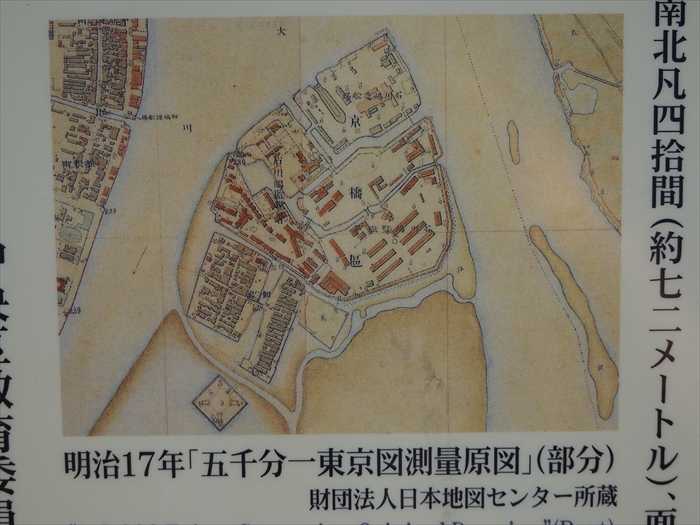

明治33年頃の佃島砲台。

そして「佃公園 佃堀広場(ジャリ公園)」に到着。

中央区佃1丁目8−9。

その先、左手に神社があった。

正面から。

江戸時代に33人の漁師たちが昼夜休むことなく造った島。それが佃島あると。

かつては東京湾に囲まれ、漁師町として栄えた地域。

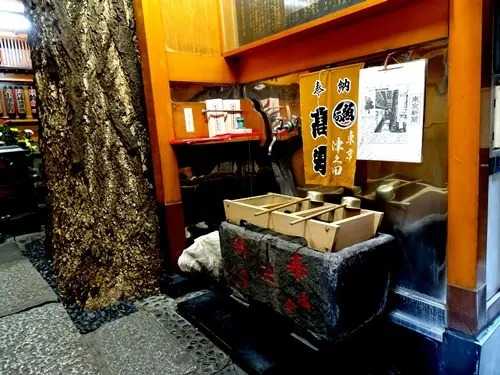

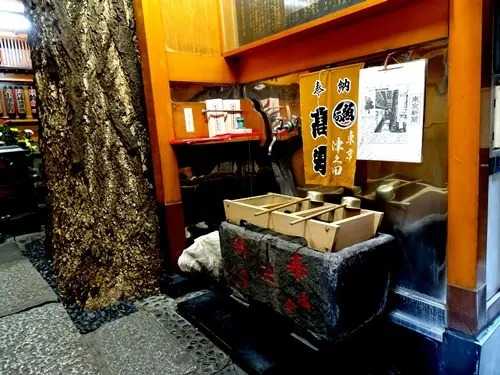

そんな佃に1つの鳥居を共有する2つの珍しい神社があった。

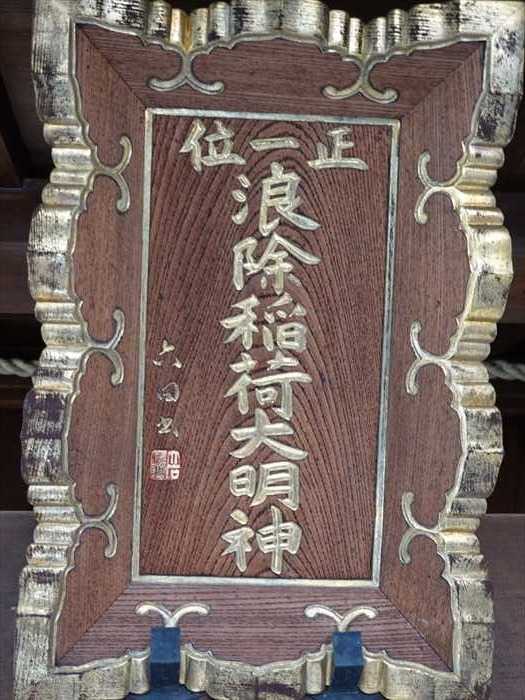

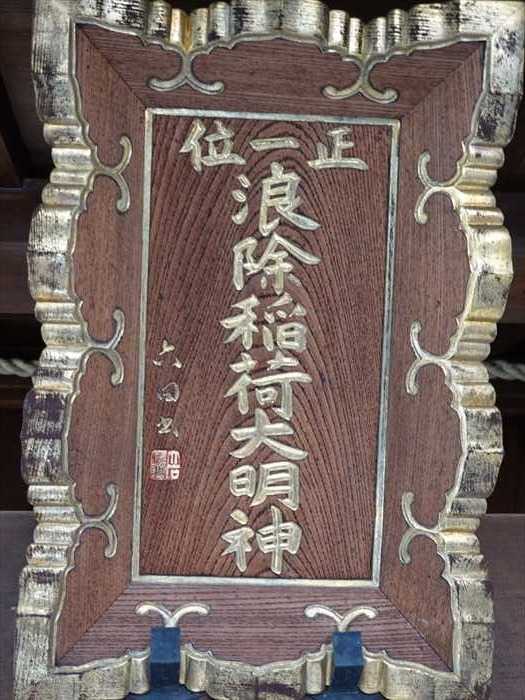

左手が正一位とされている「波除稲荷神社 」 、右手が 「 於咲稲荷神社 」 。

中央区佃1丁目8−4。

石鳥居の扁額「 奉納 於咲 浪除 稲荷大明神 」。

神社の 玉垣(たまがき)

玉垣とは、神社・神域の周囲にめぐらされる垣のこと。

周囲の玉垣にはこの神社に深い関わりのある水産業関連の社名や地域の方々の名前が

彫られており、地域の人たちにとても大切にされてきたことが分かるのであった。

「手水舎」。

波除稲荷神社(なみよけいなりじんじゃ) 。

江戸開府に伴う江戸市街地の整備工事の最後、激しい波風に困難を極めた海面の埋立工事を

ピタリと納めた御神徳に「波除」の尊称を奉られ、雲を従える龍・風を従える虎を一声で

威伏させる獅子の巨大な頭が奉納され、此を担ぐ事に祭礼も始まったと。

御祭神は「 倉稲魂命(うがのみたまのみこと) 」。

扁額「 正一位 波除稲荷大明神 」。

社殿内陣。

「 さし石 」。

若者たちの力試し、力競べ用の石。

イチョウの木の根元には大きなまん丸の石が。「さし石」と書いてあった。

力石は、一般的な力石にみられるような楕円の形で、表面に凹凸が少ない安山岩系の自然石で

造られていた。寸法は、概して長径60から64cm・短径36から43cm・厚さ18から23cmほどの石。

重さは80~100kgもあろうか?

さらに、力石には、「さし石」「奉納」の刻字とともに、「佃大市」「佃辰」「佃清」「吉松」

など、実際にさし上げた(持ち上げた)者の名を読み取ることができるのであった。

この「さし石」は、佃島の若い力自慢の漁師たちが力比べでさし上げた石であり、漁業を主たる

産業としていた佃島の人びとの風俗習慣・信仰・郷土愛の発露によって当稲荷神社に奉納・保存

されてきた貴重な民俗文化財といえるであろう。

石垣再建碑 。

碑の裏面には発起人の名が。

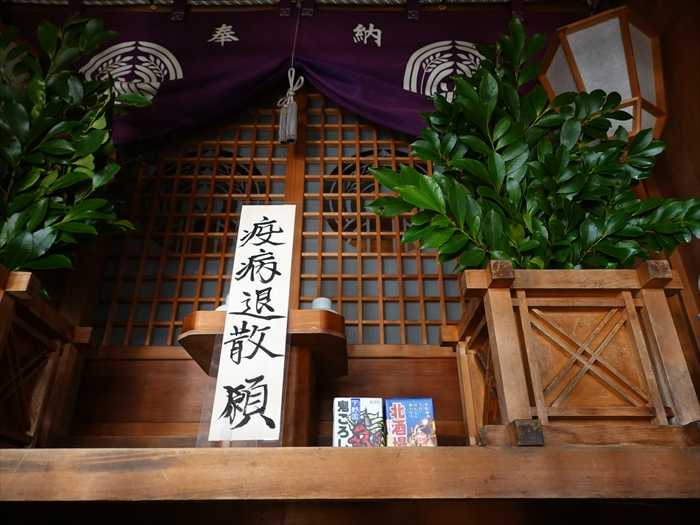

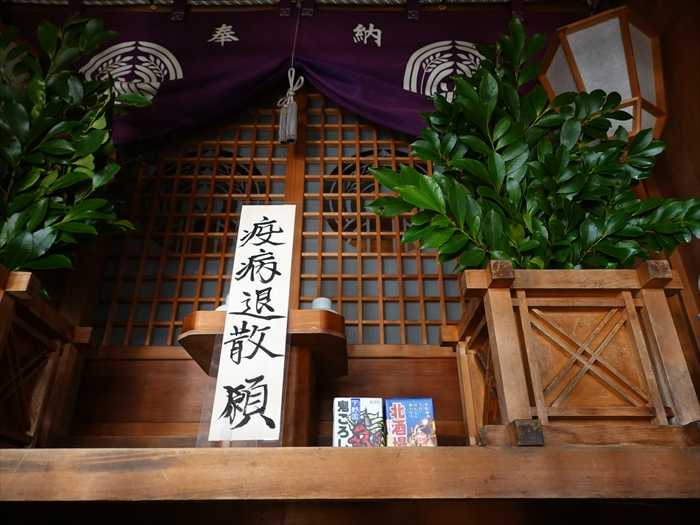

「於咲稲荷神社(おさきいなりじんじゃ) 」 。

オサキという狐が疫病を退散したと言われており、当時の流行り病を鎮めるために作られたと。

この神社はできて300年くらいの歴史があると。

当時も現代のように、感染症に苦しめられていたのであろうか。

神 に祈りたくなる気持ちは今も同じ!!

「疫病退散願 」と書かれた御札が。

祭神:稲荷大神 。

扁額「 於咲稲荷大明神 」。

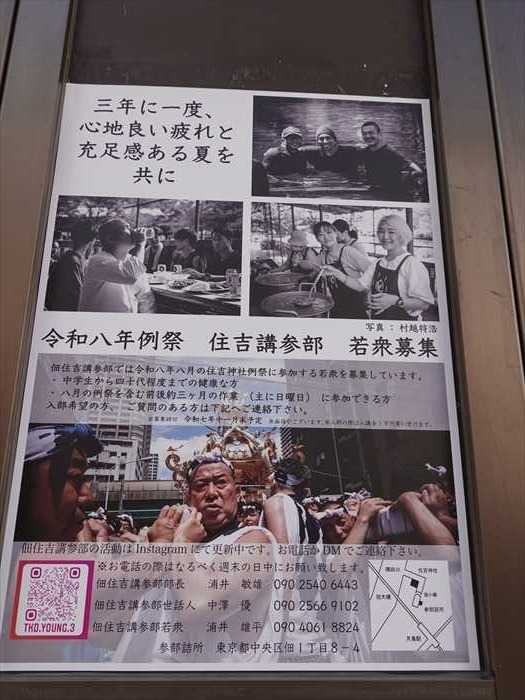

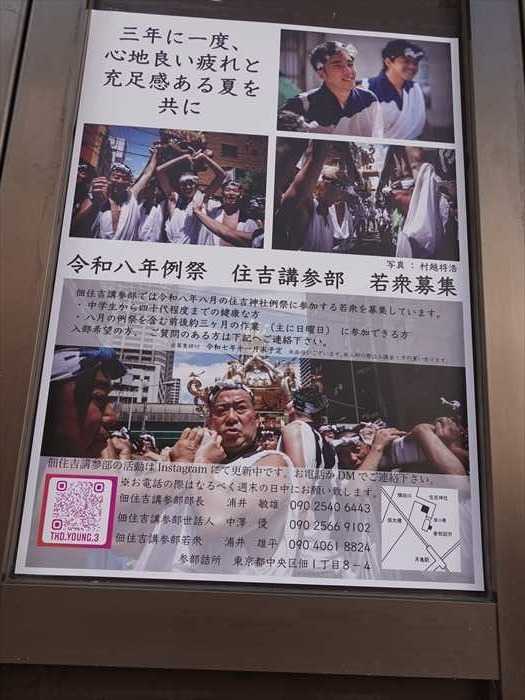

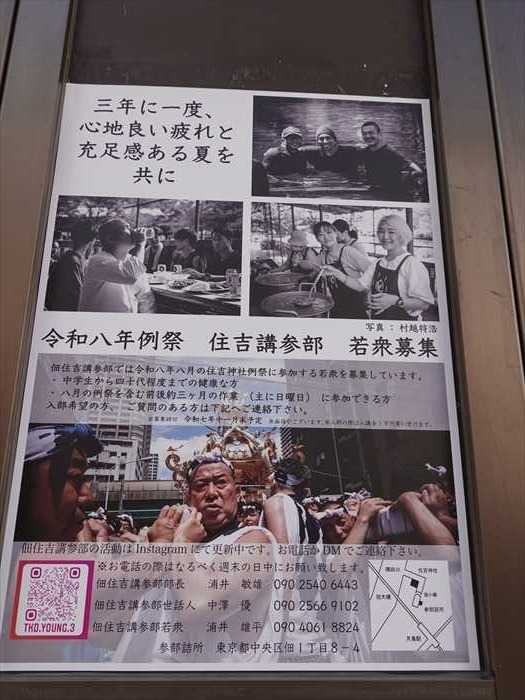

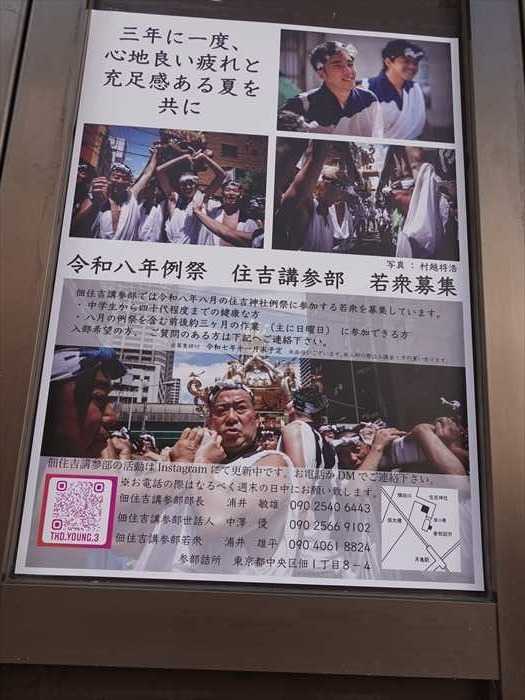

「 令和八年例祭 住吉講参部 若衆募集 」と。

「 三年に一度、心地良い疲れと充足感ある夏を共に

正面に見えたのが「 佃小橋(つくだこばし) 」。

佃小橋は、佃川支川に架かる橋 である。橋の両岸とも東京都中央区佃1丁目である。

「於咲稲荷神社・波除稲荷神社」の前にあったのが「 佃天台地蔵尊 入口 」案内板。

中央区佃1丁目9−6。

近づいて。

人がすれ違うこともできないくらい細い路地の奥にお地蔵様がいたのであった。

さらに奥に。

家と家のスキマのような道を行くと、右側大銀杏の樹の手前に手水場が。

近づいて。

大銀杏の樹の奥に提灯がずらりと並ぶ立派な御堂が右奥に。

佃天台地蔵尊と大銀杏を紹介する 東京新聞の記事 も掲示されていた。

「 巨樹古木に合いに行く

稲荷(いなり)大明神前の細い路地を入ると、中ほどに灯火が。優しく温かな佃天台子育て地蔵尊の

煌(ひ)。家々に挟まれたわずかな空間のお堂。しかし、そこは佃一丁目の人々の深く自然な信仰と

心のぬくもりがこもっていた。チリ一つなく、美しく清掃された空間の心地よさ。自然石に

刻まれた、とても珍しい地蔵尊も幸せそう。

堂内の二抱えあるイチョウの大木も、やはり幸せそう。心豊かな小世界。「かって文化財の指定を

遠慮されたので樹木の資料がない」と、中央区役所の話。そうか、なるほど、合点のゆくことです。

信仰も大木もあるがまま、佃の人々と一つになって生きている。本来、文化財とは指定されるもの

ではなく、人の心の努力がつくり守るもの。まさに、ここに住む人々の真骨頂を見た。

房州通ひか、伊豆ゆきか、 笛が聞える、あの笛が。渡わたれば佃島。メトロポオルの燈

(ともし)が見える 木下杢太郎 」 昭和三十九年八月 江戸の名所「佃の渡」は三百十九

年間の歴史に終止符打った。だが・・・・」

正面から。

「皆様へお願い

地蔵尊の御影がいたんできましたので永く保存するために手をふれたり水を

かけたりしない様にお願い致します。

佃天台地蔵尊」

小さな石祠 も奉納されていた。

石板に線刻で描かれたお地蔵様 が祀られていた。

江戸時代の中期正徳五年(1715)~元文三年(1738)に在住された上野寛永寺崇徳院宮法親王が

地蔵菩薩を厚く信仰され、自ら地蔵尊造立を促された。

その崇徳院宮法親王が淨名院建立の際に描かれた地蔵尊を後に地蔵比丘といわれた第三十八世の

妙連大和尚が八萬四千体石地蔵尊建立を発願され、地蔵尊を拝写して全国の信者に賜ったとのこと。

この天台地子育地蔵尊には 「天台地蔵比丘妙連」の刻名 があり、この地蔵尊もその八萬四千体の

ひとつではないかと。

奉納提灯に近づいて。

大きな提灯「 佃天台地蔵尊 」も。

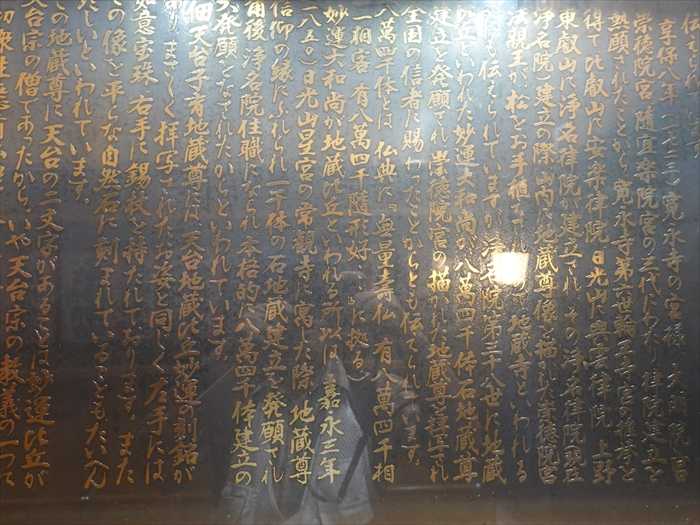

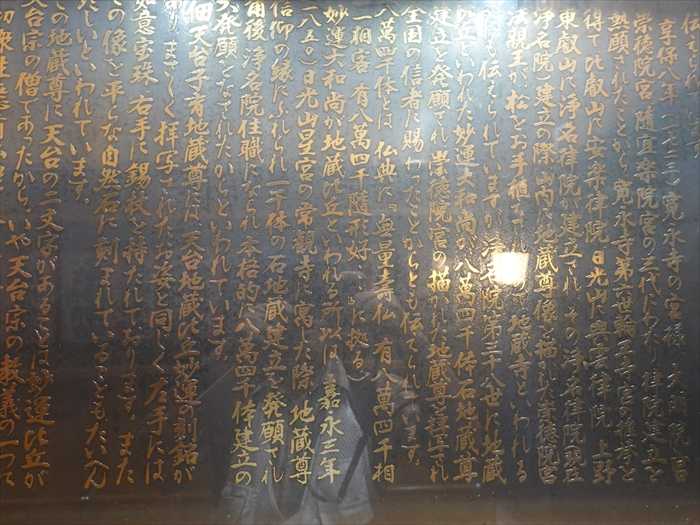

「 佃天台子育地蔵尊縁起」 。

「 佃天台子育地蔵尊縁起

江戸時代の中期正徳五年(一七一五)~元文三年(一七三八)に在住された上野寛永寺崇徳院宮法親王

が地蔵菩薩と厚く信仰され、自ら地蔵尊像を描き江戸府内の寺院にたわまり、地蔵尊造立を

促されたと伝えられています。

享保八年(一七ニ三年)寛永寺の宮様、大明院宮崇徳院宮、随宜楽院宮の三代にわたり、律院建立と

熱願されたことから、寛永寺第六世輪王寺宮の推挙を得て、比叡山に安楽律院、日光山に興運律院、

上野東叡山に浄名律院が建立され、その浄名律院(現在、浄名院)建立の際、山内に地蔵尊像と

描かれた崇徳院宮法親王が、松をお手植えされたので、地蔵寺といわれるやにも伝えられて

いますが、浄名院第三十八世に地蔵比丘(びく)といわれた妙運大和尚が、八萬四千体石地蔵尊

建立を発願され、崇徳院宮の描かれた地蔵尊を拝写され全国の信者に賜わったことからとも

伝えられています。(八萬四千体とは、仏典に『無量壽仏 有八萬四千相十一相客 有八萬

四千随形好・・・』に拠る。)

妙運大和尚が地蔵比丘といわれる所以は、嘉永3年(1850年)日光山星宮の常観寺に寓した際、

地蔵尊信仰の縁ににふれられ一千体の石地蔵建立を発願され爾後、浄名院住職になられ、本格的に

八萬四千体建立の大発願をなされたからといわれています。

佃天台子育地蔵尊には、天台地蔵比丘妙運の刻銘があり、まさしく拝写されたお姿と同じく

左手には如意宝珠、右手に錫杖を持たれております。またこの像を平らな自然石に刻まれている

こともたいへん珍しいといわれています。

この地蔵尊に天台の二文字があることは妙運比丘が天台宗の僧であったことから。いや天台宗の

教義の一つに『一切衆生悉有仏性=人は本来的に仏である』とあることから、いつの頃からか

定かではないのですが、こう呼ばれ親しまれてきたのではなかろうかと考えられます。

この佃天台子育地蔵尊は頑是ない子供衆の様々なことを御守護下さる本願がおありになりますと

同時に長壽延命・家内安全・諸願成就の地蔵尊といわれていることから古くから佃島の人々は

もちろんのこと多くの人々に信仰され今日に至っております。

平成十年一月

佃天台地蔵尊信徒一同」

そして再び、人がすれ違うこともできないくらい細い路地を戻ったのであった。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

向かって進む。

前方に再び高架の「新月陸橋」が見えて来た。

その先の歩道脇に案内板が。

「 佃島砲台跡 」案内板。

中央区月島1丁目1−8。

「 佃島砲台跡

所在地 中央区月島一丁目一・ニ・十三・十四番地域

江戸時代末期、佃島 の南に位置するこの場所には、外国船の渡来に対処するための海防施設

「砲台 」が築かれました。

「砲台 」が築かれました。

江戸防衛・海防策の一環で砲台が築造されたのは、嘉永6(1853)年6月にアメリカ

東インド艦隊司令長官ペリー が4隻の軍艦を率いて浦賀に来航し、日本の開国・貿易港の

開港などを求めた出来事が契機でした。ペリー来航から2か月後の同年8月、幕府は非常事態に

備えて品川沖に江戸防衛用の台場 (砲台)築造を始め、翌年11月までの短期間に

「第一~第三・第五・第六・御殿山下」の六基(品川台場)を完成させました。

東インド艦隊司令長官ペリー が4隻の軍艦を率いて浦賀に来航し、日本の開国・貿易港の

開港などを求めた出来事が契機でした。ペリー来航から2か月後の同年8月、幕府は非常事態に

備えて品川沖に江戸防衛用の台場 (砲台)築造を始め、翌年11月までの短期間に

「第一~第三・第五・第六・御殿山下」の六基(品川台場)を完成させました。

佃島の南に砲台が築かれたのは、品川台場の築造から約10年後の元治元年(1864)のこと

でした。砲台新設の契機となったのは、文久3年(1863)に勃発した薩英戦争 や元治元年の

四国(英・米・仏・蘭)連合艦隊による下関砲撃事件 などの出来事でした。幕府は、より強固な

江戸湾防備体勢を敷くため、品川から越中島までの間に新たに海岸砲台の設置を計画し、佃島砲台

もその一つとして築造されました。

でした。砲台新設の契機となったのは、文久3年(1863)に勃発した薩英戦争 や元治元年の

四国(英・米・仏・蘭)連合艦隊による下関砲撃事件 などの出来事でした。幕府は、より強固な

江戸湾防備体勢を敷くため、品川から越中島までの間に新たに海岸砲台の設置を計画し、佃島砲台

もその一つとして築造されました。

佃島砲台の規模は「東京市史稿」の「東京通志」によると「京橋区佃島南端海中ニアリ。

東西凡三拾九間(約70メートル)、南北凡四拾間(約72メートル)、面積凡千三百七拾坪。

元治元年甲子幕府之ヲ築キ、明治に至リ修理ヲ加ヘ、陸軍省ニ属ス」とあります。

東西凡三拾九間(約70メートル)、南北凡四拾間(約72メートル)、面積凡千三百七拾坪。

元治元年甲子幕府之ヲ築キ、明治に至リ修理ヲ加ヘ、陸軍省ニ属ス」とあります。

明治期には、陸軍省 所管の砲台となりましたが、明治20年(1887)に始まった月島築造

工事の際に、佃島砲台を基点として月島第一号埋立地 (現在の月島1~4丁目)の埋立が

進められ、工事の過程でその姿を消しました。

工事の際に、佃島砲台を基点として月島第一号埋立地 (現在の月島1~4丁目)の埋立が

進められ、工事の過程でその姿を消しました。

平成22年3月 中央区教育委員会」

明治33年頃の佃島砲台。

そして「佃公園 佃堀広場(ジャリ公園)」に到着。

中央区佃1丁目8−9。

その先、左手に神社があった。

正面から。

江戸時代に33人の漁師たちが昼夜休むことなく造った島。それが佃島あると。

かつては東京湾に囲まれ、漁師町として栄えた地域。

そんな佃に1つの鳥居を共有する2つの珍しい神社があった。

左手が正一位とされている「波除稲荷神社 」 、右手が 「 於咲稲荷神社 」 。

中央区佃1丁目8−4。

石鳥居の扁額「 奉納 於咲 浪除 稲荷大明神 」。

神社の 玉垣(たまがき)

玉垣とは、神社・神域の周囲にめぐらされる垣のこと。

周囲の玉垣にはこの神社に深い関わりのある水産業関連の社名や地域の方々の名前が

彫られており、地域の人たちにとても大切にされてきたことが分かるのであった。

「手水舎」。

波除稲荷神社(なみよけいなりじんじゃ) 。

江戸開府に伴う江戸市街地の整備工事の最後、激しい波風に困難を極めた海面の埋立工事を

ピタリと納めた御神徳に「波除」の尊称を奉られ、雲を従える龍・風を従える虎を一声で

威伏させる獅子の巨大な頭が奉納され、此を担ぐ事に祭礼も始まったと。

御祭神は「 倉稲魂命(うがのみたまのみこと) 」。

扁額「 正一位 波除稲荷大明神 」。

社殿内陣。

「 さし石 」。

若者たちの力試し、力競べ用の石。

イチョウの木の根元には大きなまん丸の石が。「さし石」と書いてあった。

力石は、一般的な力石にみられるような楕円の形で、表面に凹凸が少ない安山岩系の自然石で

造られていた。寸法は、概して長径60から64cm・短径36から43cm・厚さ18から23cmほどの石。

重さは80~100kgもあろうか?

さらに、力石には、「さし石」「奉納」の刻字とともに、「佃大市」「佃辰」「佃清」「吉松」

など、実際にさし上げた(持ち上げた)者の名を読み取ることができるのであった。

この「さし石」は、佃島の若い力自慢の漁師たちが力比べでさし上げた石であり、漁業を主たる

産業としていた佃島の人びとの風俗習慣・信仰・郷土愛の発露によって当稲荷神社に奉納・保存

されてきた貴重な民俗文化財といえるであろう。

石垣再建碑 。

碑の裏面には発起人の名が。

「於咲稲荷神社(おさきいなりじんじゃ) 」 。

オサキという狐が疫病を退散したと言われており、当時の流行り病を鎮めるために作られたと。

この神社はできて300年くらいの歴史があると。

当時も現代のように、感染症に苦しめられていたのであろうか。

神 に祈りたくなる気持ちは今も同じ!!

「疫病退散願 」と書かれた御札が。

祭神:稲荷大神 。

扁額「 於咲稲荷大明神 」。

「 令和八年例祭 住吉講参部 若衆募集 」と。

「 三年に一度、心地良い疲れと充足感ある夏を共に

佃住吉講参部では令和八年八月の住吉神社例祭に参加する若衆を募集しています。

・中学生から四十代程度まての健康な方

・八月の例祭を含む前後約三ヶ月の作業(主に日曜日)に参加できる方

入部希望の方、ご質問のある方は下記へご連絡下さい。

※募集締切 令和七年十一月末予定 ※面接がございます。※入部の際に入講金一万円

貰い受けます。」

貰い受けます。」

正面に見えたのが「 佃小橋(つくだこばし) 」。

佃小橋は、佃川支川に架かる橋 である。橋の両岸とも東京都中央区佃1丁目である。

外観は、朱塗りである。欄干の柱の上に、装飾として擬宝珠が設けられているなど、歴史的な

意匠が施されていた。

意匠が施されていた。

橋長 : 12.5m

架橋 : 1984年(昭和59年)3月

上部工形式 : PC単純I桁橋

橋種 : RC橋

管理者 : 中央区

中央区佃1丁目8−1。

中央区佃1丁目8−1。

「於咲稲荷神社・波除稲荷神社」の前にあったのが「 佃天台地蔵尊 入口 」案内板。

中央区佃1丁目9−6。

近づいて。

人がすれ違うこともできないくらい細い路地の奥にお地蔵様がいたのであった。

さらに奥に。

家と家のスキマのような道を行くと、右側大銀杏の樹の手前に手水場が。

近づいて。

大銀杏の樹の奥に提灯がずらりと並ぶ立派な御堂が右奥に。

佃天台地蔵尊と大銀杏を紹介する 東京新聞の記事 も掲示されていた。

「 巨樹古木に合いに行く

稲荷(いなり)大明神前の細い路地を入ると、中ほどに灯火が。優しく温かな佃天台子育て地蔵尊の

煌(ひ)。家々に挟まれたわずかな空間のお堂。しかし、そこは佃一丁目の人々の深く自然な信仰と

心のぬくもりがこもっていた。チリ一つなく、美しく清掃された空間の心地よさ。自然石に

刻まれた、とても珍しい地蔵尊も幸せそう。

堂内の二抱えあるイチョウの大木も、やはり幸せそう。心豊かな小世界。「かって文化財の指定を

遠慮されたので樹木の資料がない」と、中央区役所の話。そうか、なるほど、合点のゆくことです。

信仰も大木もあるがまま、佃の人々と一つになって生きている。本来、文化財とは指定されるもの

ではなく、人の心の努力がつくり守るもの。まさに、ここに住む人々の真骨頂を見た。

房州通ひか、伊豆ゆきか、 笛が聞える、あの笛が。渡わたれば佃島。メトロポオルの燈

(ともし)が見える 木下杢太郎 」 昭和三十九年八月 江戸の名所「佃の渡」は三百十九

年間の歴史に終止符打った。だが・・・・」

正面から。

「皆様へお願い

地蔵尊の御影がいたんできましたので永く保存するために手をふれたり水を

かけたりしない様にお願い致します。

佃天台地蔵尊」

小さな石祠 も奉納されていた。

石板に線刻で描かれたお地蔵様 が祀られていた。

江戸時代の中期正徳五年(1715)~元文三年(1738)に在住された上野寛永寺崇徳院宮法親王が

地蔵菩薩を厚く信仰され、自ら地蔵尊造立を促された。

その崇徳院宮法親王が淨名院建立の際に描かれた地蔵尊を後に地蔵比丘といわれた第三十八世の

妙連大和尚が八萬四千体石地蔵尊建立を発願され、地蔵尊を拝写して全国の信者に賜ったとのこと。

この天台地子育地蔵尊には 「天台地蔵比丘妙連」の刻名 があり、この地蔵尊もその八萬四千体の

ひとつではないかと。

よくわかるのであった。

奉納提灯に近づいて。

大きな提灯「 佃天台地蔵尊 」も。

「 佃天台子育地蔵尊縁起」 。

「 佃天台子育地蔵尊縁起

江戸時代の中期正徳五年(一七一五)~元文三年(一七三八)に在住された上野寛永寺崇徳院宮法親王

が地蔵菩薩と厚く信仰され、自ら地蔵尊像を描き江戸府内の寺院にたわまり、地蔵尊造立を

促されたと伝えられています。

享保八年(一七ニ三年)寛永寺の宮様、大明院宮崇徳院宮、随宜楽院宮の三代にわたり、律院建立と

熱願されたことから、寛永寺第六世輪王寺宮の推挙を得て、比叡山に安楽律院、日光山に興運律院、

上野東叡山に浄名律院が建立され、その浄名律院(現在、浄名院)建立の際、山内に地蔵尊像と

描かれた崇徳院宮法親王が、松をお手植えされたので、地蔵寺といわれるやにも伝えられて

いますが、浄名院第三十八世に地蔵比丘(びく)といわれた妙運大和尚が、八萬四千体石地蔵尊

建立を発願され、崇徳院宮の描かれた地蔵尊を拝写され全国の信者に賜わったことからとも

伝えられています。(八萬四千体とは、仏典に『無量壽仏 有八萬四千相十一相客 有八萬

四千随形好・・・』に拠る。)

妙運大和尚が地蔵比丘といわれる所以は、嘉永3年(1850年)日光山星宮の常観寺に寓した際、

地蔵尊信仰の縁ににふれられ一千体の石地蔵建立を発願され爾後、浄名院住職になられ、本格的に

八萬四千体建立の大発願をなされたからといわれています。

佃天台子育地蔵尊には、天台地蔵比丘妙運の刻銘があり、まさしく拝写されたお姿と同じく

左手には如意宝珠、右手に錫杖を持たれております。またこの像を平らな自然石に刻まれている

こともたいへん珍しいといわれています。

この地蔵尊に天台の二文字があることは妙運比丘が天台宗の僧であったことから。いや天台宗の

教義の一つに『一切衆生悉有仏性=人は本来的に仏である』とあることから、いつの頃からか

定かではないのですが、こう呼ばれ親しまれてきたのではなかろうかと考えられます。

この佃天台子育地蔵尊は頑是ない子供衆の様々なことを御守護下さる本願がおありになりますと

同時に長壽延命・家内安全・諸願成就の地蔵尊といわれていることから古くから佃島の人々は

もちろんのこと多くの人々に信仰され今日に至っております。

平成十年一月

佃天台地蔵尊信徒一同」

そして再び、人がすれ違うこともできないくらい細い路地を戻ったのであった。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.27

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.26

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.