PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【ONCA COFFEE ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさん

ハス開花、オオシロ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

Gママさん

New!

Gママさんハス開花、オオシロ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「佃天台地蔵尊」を後にして、「 佃小橋(つくだこばし)

」を渡る。

外観は、朱塗りである。欄干の柱の上に、 装飾として擬宝珠 が設けられているなど、歴史的な

意匠が施されていた。

「佃小橋」の下の、 佃川支川の川底 には、3年に1度行われる住吉神社の例大祭に用いる

「抱木(だきぎ)」(大幟の柱)が、保存のため埋設されている とのこと。

佃小橋から見ることができる位置には、佃住吉講によって、このことを知らせる案内板が

中央区佃1丁目10−11。

「此の場所には、江戸時代後期寛政拾年(一七九八年)徳川幕府より建立を許された大幟の

「佃小橋」の先、右側にあったのが「 日の出湯 」

中央区佃1丁目6−7。

大栄マンションの1階にあった、男湯と女湯の入口が分かれた銭湯。

「本日臨時休業」と。

そして次に訪ねたのが「 旧飯田家住宅 」。

佃島は、徳川家康公の命で摂津国(現在の大阪府北部周辺)佃村などから移住した漁師達に

近代になってから、月島の埋め立てなどがありましたが、約400年前の地割りをほぼとどめて

います。関東大震災や太平洋戦争時の空襲からの被害も免れたので、歴史的な建造物や家屋も

多く残っています。開発が進んだ現代の東京では、きわめて稀有な存在と言えます。

中央区佃1丁目3−6。

「飯田用水」と。

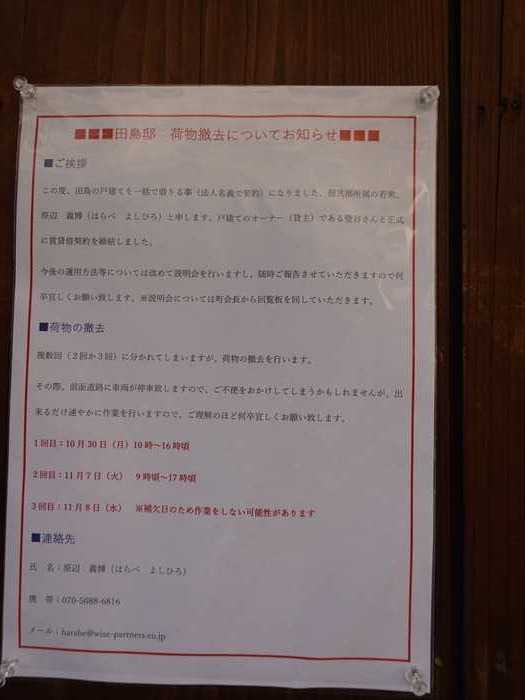

ネットには「佃島に建つ築100年の魚問屋 旧飯田家住宅は、亡き田島恒夫さんを想い起こす

住まいです」との文章があったが・・・。

この銅板には文字があったのであろうか。

懐かしい手動井戸ポンプ。

振り返って。

そして正面に見えて来たのが「 佃まちかど展示館 」。

中央区佃1丁目2。

近づいて。

「中央区は江戸時代より、わが国の文化・商工業・情報の中心として発展してきた長い歴史と

伝統を誇る由緒あるまちです。面積は小さいながらも、江戸五街道の起点である名橋「日本橋」、

世界のショッピングストリート「銀座」、日本のウォール街「兜町」、食文化の中心「築地」、

佃や月島をはじめとした豊かな水辺等さまざまな魅力に満ちあふれ、多くの人たちが集う活気と

にぎわいのまちとして、めざましい発展を遂げてきました。

以来400年余り、中央区は歴史と伝統を育み、江戸以来の老舗や地域のお祭りなど、多様な

文化資源が脈々と息づいています。

この中央区の魅力を皆様に広く知っていただくため、地域の文化資源を「まちかど展示館」として

整備し、開設しています。展示館は、小さな老舗内の伝統工芸品を飾ったショーケースから企業の

ものづくりや歴史を展示したもの、あるいは下町の祭事に使用する神輿など、規模や展示方法は

それぞれですが、中央区が誇る文化の一端をかいまみることができます。

中央区の“ちょっとすごい”を是非、お訪ねください。」と。

中央区佃1丁目2。

内部をネットから。

「 佃まちかど展示館 👈リンク

佃渡し跡広場 」にあった 北條秀司句碑 。

再び「 佃島の街並み 」を「住吉神社」の朱の鳥居に向かって歩く。

前方に「住吉神社」の朱色の一の鳥居が見えて来た。

古い民家。

再び「聖路加タワー」。

朱の鳥居越しに「住吉神社」の参道 を見る。

中央区佃1丁目1−18手前。

正面に見えたのがこの後訪ねた「 石川島灯台 」。

「 佃川支川 」を見る。反対側には「 住吉水門 」があった。

現在地はココ。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

佃小橋は、佃川支川に架かる橋である。橋の両岸とも東京都中央区佃1丁目である。

橋長 : 12.5m

架橋 : 1984年(昭和59年)3月

上部工形式 : PC単純I桁橋

橋種 : RC橋

管理者 : 中央区

外観は、朱塗りである。欄干の柱の上に、 装飾として擬宝珠 が設けられているなど、歴史的な

意匠が施されていた。

「佃小橋」の下の、 佃川支川の川底 には、3年に1度行われる住吉神社の例大祭に用いる

「抱木(だきぎ)」(大幟の柱)が、保存のため埋設されている とのこと。

佃小橋から見ることができる位置には、佃住吉講によって、このことを知らせる案内板が

中央区佃1丁目10−11。

大幟の柱や抱木は、空気に触れて木が腐ってしまわないように、三年の間、川底に

埋められている。

埋められている。

例大祭の際には、水の引く干潮時を狙って掘り起こされるのだと。

「此の場所には、江戸時代後期寛政拾年(一七九八年)徳川幕府より建立を許された大幟の

柱・抱が、埋設されておりますので立入ったり掘り起こしたりしないで下さい。

佃住吉講」。

「佃小橋」の先、右側にあったのが「 日の出湯 」

中央区佃1丁目6−7。

大栄マンションの1階にあった、男湯と女湯の入口が分かれた銭湯。

「本日臨時休業」と。

そして次に訪ねたのが「 旧飯田家住宅 」。

佃島は、徳川家康公の命で摂津国(現在の大阪府北部周辺)佃村などから移住した漁師達に

近代になってから、月島の埋め立てなどがありましたが、約400年前の地割りをほぼとどめて

います。関東大震災や太平洋戦争時の空襲からの被害も免れたので、歴史的な建造物や家屋も

多く残っています。開発が進んだ現代の東京では、きわめて稀有な存在と言えます。

中央区佃1丁目3−6。

「飯田用水」と。

ネットには「佃島に建つ築100年の魚問屋 旧飯田家住宅は、亡き田島恒夫さんを想い起こす

住まいです」との文章があったが・・・。

旧飯田家住宅

」👈リンクは、「佃喜八」という屋号をもつ日本橋魚市場の魚問屋の併用住宅

として大正9年(1920)頃に建築されました。佃島の「中通り」に面して建つ2階建の出桁造

(だしげたづくり)町家で、魚問屋らしく北側に生け簀(いけす)と手押しポンプの井戸を配した

広い土間をもち、南側には住宅への玄関を独立して設けていることが特徴です。土間の入口

の鴨居には、商家のステータスとなる背の高い人見梁(ひとみばり)を用い、大八車が

入りやすいように敷居が外れるようになっています。

また2階には榁(むろ)の変木を用いた数寄屋風の続き間座敷があり、昭和のはじめには、

東京宝塚劇場の開設にあわせて阪急電鉄社長の小林一三(こばやしいちぞう)が滞在したとも

伝えられています。

この銅板には文字があったのであろうか。

懐かしい手動井戸ポンプ。

振り返って。

そして正面に見えて来たのが「 佃まちかど展示館 」。

中央区佃1丁目2。

近づいて。

「中央区は江戸時代より、わが国の文化・商工業・情報の中心として発展してきた長い歴史と

伝統を誇る由緒あるまちです。面積は小さいながらも、江戸五街道の起点である名橋「日本橋」、

世界のショッピングストリート「銀座」、日本のウォール街「兜町」、食文化の中心「築地」、

佃や月島をはじめとした豊かな水辺等さまざまな魅力に満ちあふれ、多くの人たちが集う活気と

にぎわいのまちとして、めざましい発展を遂げてきました。

以来400年余り、中央区は歴史と伝統を育み、江戸以来の老舗や地域のお祭りなど、多様な

文化資源が脈々と息づいています。

この中央区の魅力を皆様に広く知っていただくため、地域の文化資源を「まちかど展示館」として

整備し、開設しています。展示館は、小さな老舗内の伝統工芸品を飾ったショーケースから企業の

ものづくりや歴史を展示したもの、あるいは下町の祭事に使用する神輿など、規模や展示方法は

それぞれですが、中央区が誇る文化の一端をかいまみることができます。

中央区の“ちょっとすごい”を是非、お訪ねください。」と。

中央区佃1丁目2。

内部をネットから。

「 佃まちかど展示館 👈リンク

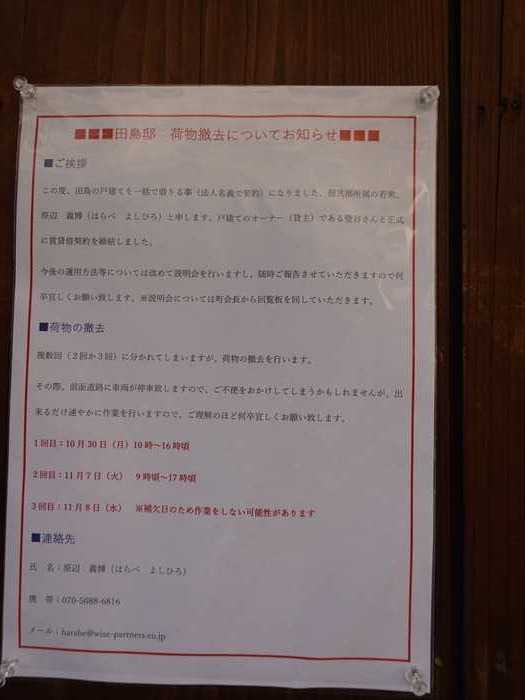

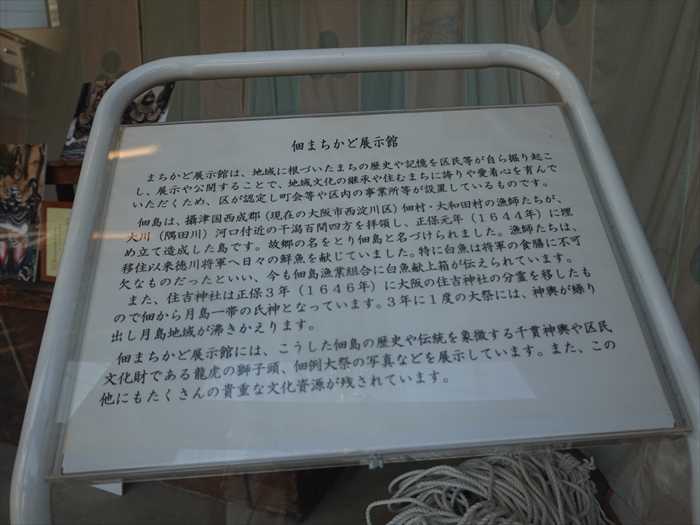

まちかど展示館は、地域に根づいたまちの歴史や記憶を区民等が自ら掘り起こし、展示や公開を

することで、地域文化の継承や住むまちに誇りや愛着心を育んでいただくため、区が公認し

設置しているものです。

することで、地域文化の継承や住むまちに誇りや愛着心を育んでいただくため、区が公認し

設置しているものです。

佃島は、攝津国西成郡(現在の大阪市西淀川区)佃村・大和田村の漁師たちが、大川(隅田川)河口

付近の干潟百間四方を拝領し、正保元年(1644年)に埋め立て造成した島です。故郷の名をとり

佃島と名づけられました。漁師たちは、移住以来徳川将軍へ日々の鮮魚を献じていました。特に

白魚は将軍の食膳に不可欠なものだったといい、今も佃島漁業組合に白魚献上箱が伝えられて

います。

また、住吉神社は正保3年(1646年)に大阪の住吉神社の分霊を移したもので佃から月島一帯の

氏神となっています。3年に1度の大祭には、神興が繰り出し月島地域が沸きかえります。

付近の干潟百間四方を拝領し、正保元年(1644年)に埋め立て造成した島です。故郷の名をとり

佃島と名づけられました。漁師たちは、移住以来徳川将軍へ日々の鮮魚を献じていました。特に

白魚は将軍の食膳に不可欠なものだったといい、今も佃島漁業組合に白魚献上箱が伝えられて

います。

また、住吉神社は正保3年(1646年)に大阪の住吉神社の分霊を移したもので佃から月島一帯の

氏神となっています。3年に1度の大祭には、神興が繰り出し月島地域が沸きかえります。

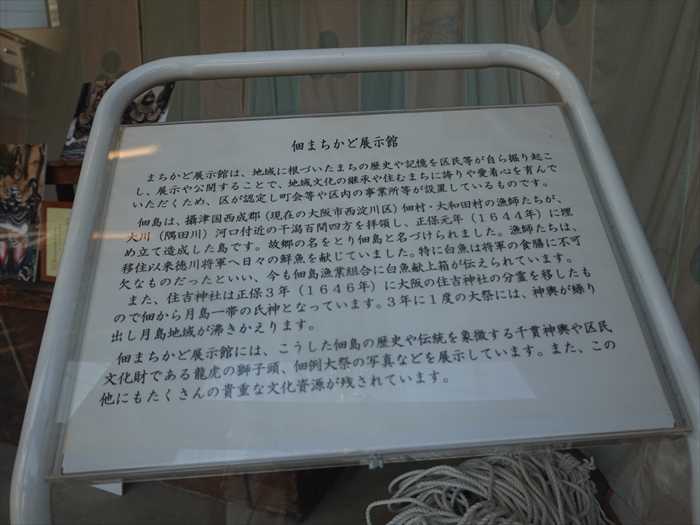

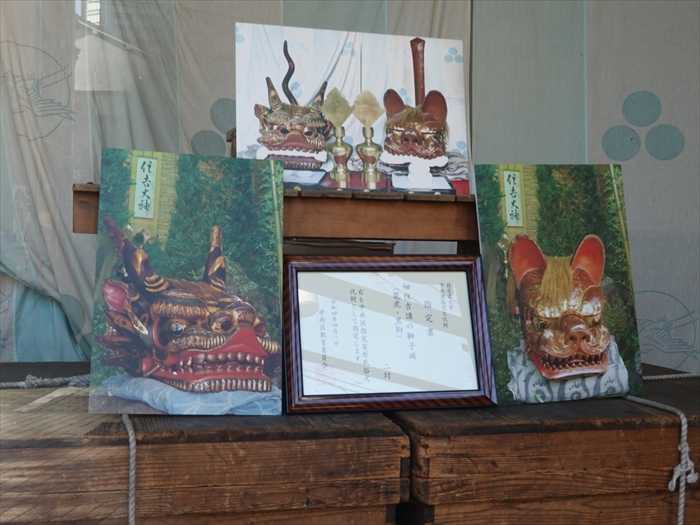

佃まちかど展示館には、こうした佃島の歴史や伝統を象徴する千貫神輿や区民文化財である

龍虎の獅子頭、佃例大祭の写真などを展示しています。また、この他にもたくさんの貴重な

文化資源が残されています。」

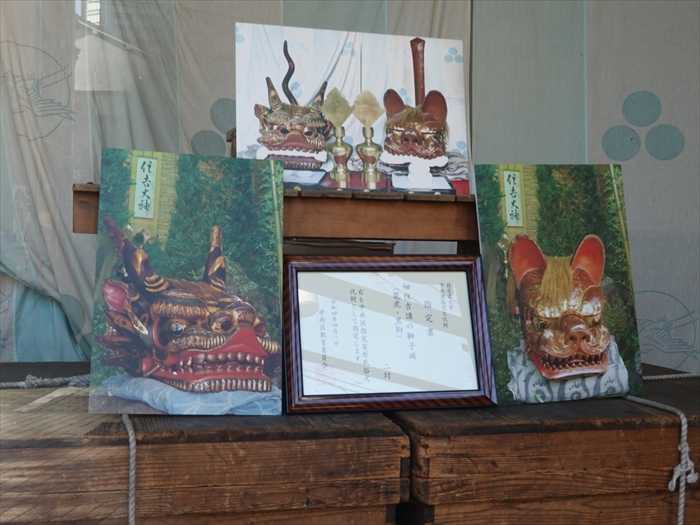

龍虎の獅子頭 は写真が展示されていた。

下には 龍(左)虎(右)の獅子頭 。

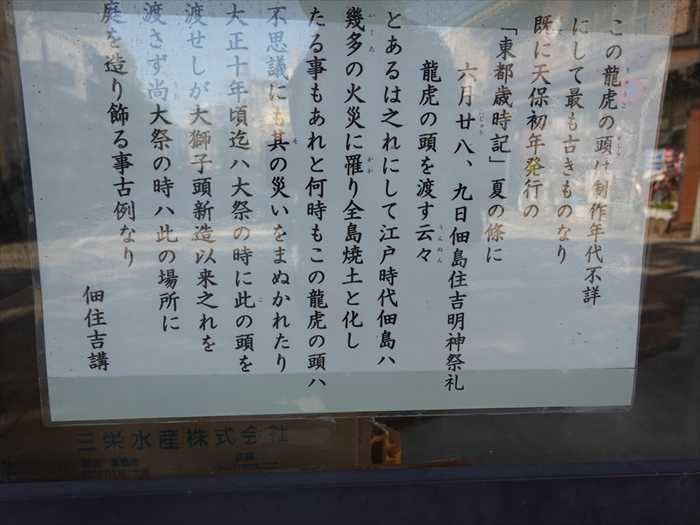

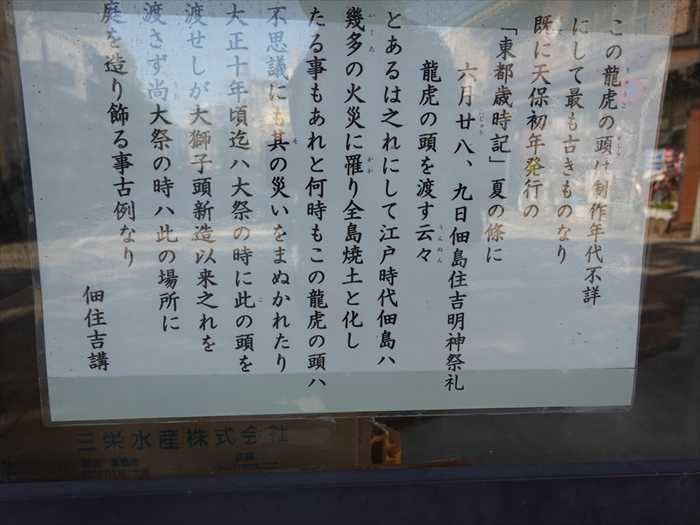

「この龍虎の頭は制作年代不詳にして最も古きものなり

既に天保初年発行の 「東都歳時記」夏の條に

六月廿八、九日佃島住吉明神祭礼

龍虎の頭を渡す云々

とあるは之れにして江戸時代佃ハ幾多の火災に罹り全島焼土と化したる事もあれと何時も

渡せしが大獅子頭新造以来之れを渡さず尚大祭の時ハ此の場所に庭を造り飾る事古例なり

佃住吉講 」

黒駒の獅子頭(左 雄獅子・右 雌獅子)。

「黒駒の頭について(中央区指定文化財 指定第七号)

制作年代文政ニ年六月で佃島で二番目に古い頭です。獅子の頭ですが漆黒に塗られている為、

黒駒と呼称されています。

製作完成時に、あまりの出来栄えに、塗りの良否を試そうと、渋釜の煮えたぎった熱湯に漬けられ

たが少しも剥げる事なく漆黒を保ち、塗りがいかに良いかを示したと言い伝えられています。

昭和四十年位までは子供達によって渡御していましたがその後、渡御はぜずに大祭時には安置

のみとなりました。

尚、 平日は紫外線による劣化防止の為、写真での展示となります 。」

そして「 千貫神輿 」。

もとは終戦後に千葉の寒川神社の宮神輿として新調されたものですが、あまりの重さに200人の

怪我人を出したというエピソードが残っています。この神輿があまりの大きさと重量のために

その後、人形町末廣神社を経て、昭和34年に佃住吉講が譲り受けたのですが、担ぎ棒があまりに

長く、狭い佃のまちに合わせて短く切ったといいます。3年に一度の住吉神社の例大祭にこの

千貫神輿とともに若衆(わかいし)によって担がれるのが、中央区有形民俗文化財に指定されて

いる文政年間作の龍虎と黒駒、2対の獅子頭です。竜虎の獅子はその昔、収蔵された藏が焼けた時、

水を吹き鎮火したという伝説が残されていて、佃が震災や戦災を逃れたのも龍虎のお陰と

言い伝えられているそうです。

展示館の右手には「 佃島渡船 」の石碑が立っていた。

江戸時代から佃大橋ができるまで渡し船が隅田川を行き来していました。そしてこの地がルーツとして知られる佃煮の老舗。町の氏神である住吉神社。さらには戦災を逃れた情緒ある家並みなど、佃には見所がたくさん。歴史ある住吉神社の威勢のいい例大祭はとても有名で魅力的ですが、昭和の面影を色濃く残した日常の静かな佃には格別の趣きがあります。人家の声が聞こえそうな細い路地や、そこに隠れるように祭られた佃天台地蔵尊。とても小さいけれど歴史ある森稲荷神社。古い駄菓子屋のような店構えの漆芸店など、展示館とともに訪れたいまちです。

中央区佃1丁目2−10。

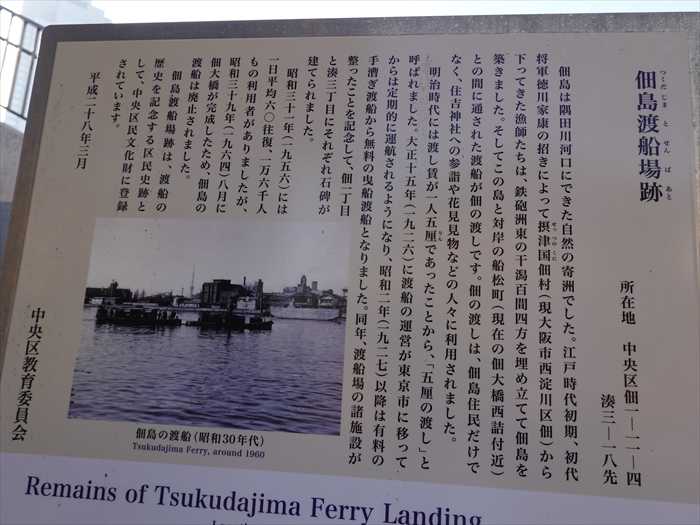

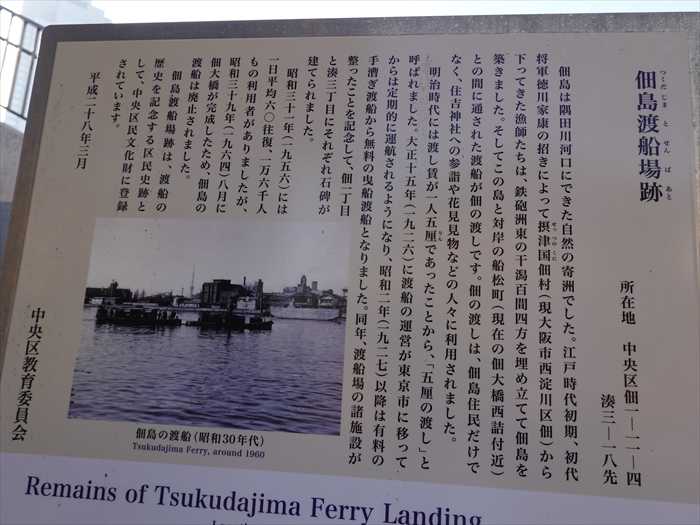

「 佃島渡船場跡

所在地 中央区佃1-11-4

湊3-18先

佃島は隅田川河口にできた自然の寄洲でした。江戸時代初期、初代将軍徳川家康の招きによって

摂津国佃村(現大阪市西淀川区佃)から下ってきた漁師たちは、鉄砲洲東の干潟百間四方を

埋立てて佃島を築きました。そしてこの島と対岸の船松町(現在の佃大橋西詰付近)との間に

通された渡船が佃の渡しです。佃の渡しは、佃島住民だけでなく、住吉神社への参詣や花見

見物などの人々に利用されました。

明治時代には渡し賃が一人五厘であったことから「五厘の渡し」と呼ばれました。大正15年

(1926)に渡船の運営が東京市に移ってからは定期的に運航されるようになり、昭和2年(1927)

以降は有料の手漕ぎ渡船から無料の曳船渡船となりました。同年、渡船場の諸施設が整ったことを

記念して、佃一丁目と湊三丁目にそれぞれ石碑が建てられました。

昭和31年(1956)には一日平均60往復、1万6000人もの利用者がありましたが、昭和39年

(1964)8月に佃大橋が完成したため、佃島の渡船は廃止されました。

佃島渡船場跡は、渡船の歴史を記念する区民史跡として、中央区民文化財に登録されています。」

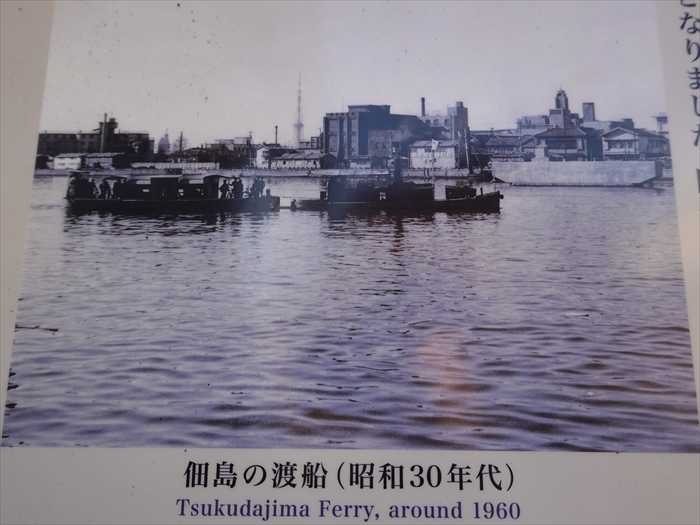

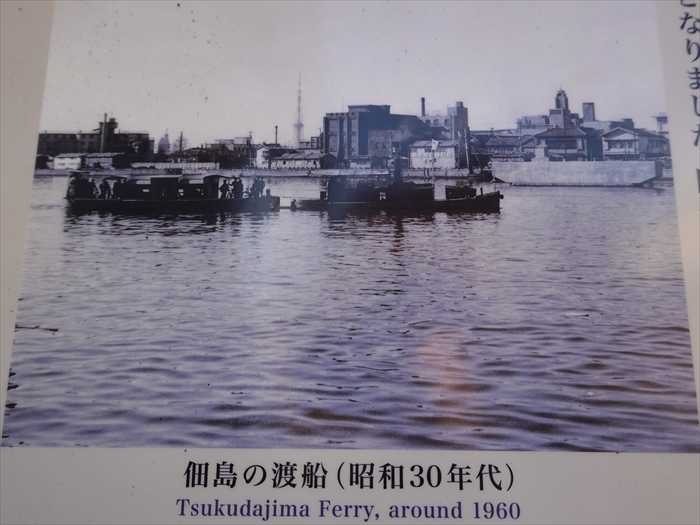

「佃島の渡船(昭和30年代)」。

「 佃渡し跡広場 」。

中央区佃1丁目2−9前。

龍虎の獅子頭、佃例大祭の写真などを展示しています。また、この他にもたくさんの貴重な

文化資源が残されています。」

龍虎の獅子頭 は写真が展示されていた。

下には 龍(左)虎(右)の獅子頭 。

「この龍虎の頭は制作年代不詳にして最も古きものなり

既に天保初年発行の 「東都歳時記」夏の條に

六月廿八、九日佃島住吉明神祭礼

龍虎の頭を渡す云々

とあるは之れにして江戸時代佃ハ幾多の火災に罹り全島焼土と化したる事もあれと何時も

渡せしが大獅子頭新造以来之れを渡さず尚大祭の時ハ此の場所に庭を造り飾る事古例なり

佃住吉講 」

黒駒の獅子頭(左 雄獅子・右 雌獅子)。

「黒駒の頭について(中央区指定文化財 指定第七号)

制作年代文政ニ年六月で佃島で二番目に古い頭です。獅子の頭ですが漆黒に塗られている為、

黒駒と呼称されています。

製作完成時に、あまりの出来栄えに、塗りの良否を試そうと、渋釜の煮えたぎった熱湯に漬けられ

たが少しも剥げる事なく漆黒を保ち、塗りがいかに良いかを示したと言い伝えられています。

昭和四十年位までは子供達によって渡御していましたがその後、渡御はぜずに大祭時には安置

のみとなりました。

尚、 平日は紫外線による劣化防止の為、写真での展示となります 。」

そして「 千貫神輿 」。

もとは終戦後に千葉の寒川神社の宮神輿として新調されたものですが、あまりの重さに200人の

怪我人を出したというエピソードが残っています。この神輿があまりの大きさと重量のために

その後、人形町末廣神社を経て、昭和34年に佃住吉講が譲り受けたのですが、担ぎ棒があまりに

長く、狭い佃のまちに合わせて短く切ったといいます。3年に一度の住吉神社の例大祭にこの

千貫神輿とともに若衆(わかいし)によって担がれるのが、中央区有形民俗文化財に指定されて

いる文政年間作の龍虎と黒駒、2対の獅子頭です。竜虎の獅子はその昔、収蔵された藏が焼けた時、

水を吹き鎮火したという伝説が残されていて、佃が震災や戦災を逃れたのも龍虎のお陰と

言い伝えられているそうです。

展示館の右手には「 佃島渡船 」の石碑が立っていた。

江戸時代から佃大橋ができるまで渡し船が隅田川を行き来していました。そしてこの地がルーツとして知られる佃煮の老舗。町の氏神である住吉神社。さらには戦災を逃れた情緒ある家並みなど、佃には見所がたくさん。歴史ある住吉神社の威勢のいい例大祭はとても有名で魅力的ですが、昭和の面影を色濃く残した日常の静かな佃には格別の趣きがあります。人家の声が聞こえそうな細い路地や、そこに隠れるように祭られた佃天台地蔵尊。とても小さいけれど歴史ある森稲荷神社。古い駄菓子屋のような店構えの漆芸店など、展示館とともに訪れたいまちです。

中央区佃1丁目2−10。

「 佃島渡船場跡

所在地 中央区佃1-11-4

湊3-18先

佃島は隅田川河口にできた自然の寄洲でした。江戸時代初期、初代将軍徳川家康の招きによって

摂津国佃村(現大阪市西淀川区佃)から下ってきた漁師たちは、鉄砲洲東の干潟百間四方を

埋立てて佃島を築きました。そしてこの島と対岸の船松町(現在の佃大橋西詰付近)との間に

通された渡船が佃の渡しです。佃の渡しは、佃島住民だけでなく、住吉神社への参詣や花見

見物などの人々に利用されました。

明治時代には渡し賃が一人五厘であったことから「五厘の渡し」と呼ばれました。大正15年

(1926)に渡船の運営が東京市に移ってからは定期的に運航されるようになり、昭和2年(1927)

以降は有料の手漕ぎ渡船から無料の曳船渡船となりました。同年、渡船場の諸施設が整ったことを

記念して、佃一丁目と湊三丁目にそれぞれ石碑が建てられました。

昭和31年(1956)には一日平均60往復、1万6000人もの利用者がありましたが、昭和39年

(1964)8月に佃大橋が完成したため、佃島の渡船は廃止されました。

佃島渡船場跡は、渡船の歴史を記念する区民史跡として、中央区民文化財に登録されています。」

「佃島の渡船(昭和30年代)」。

「 佃渡し跡広場 」。

中央区佃1丁目2−9前。

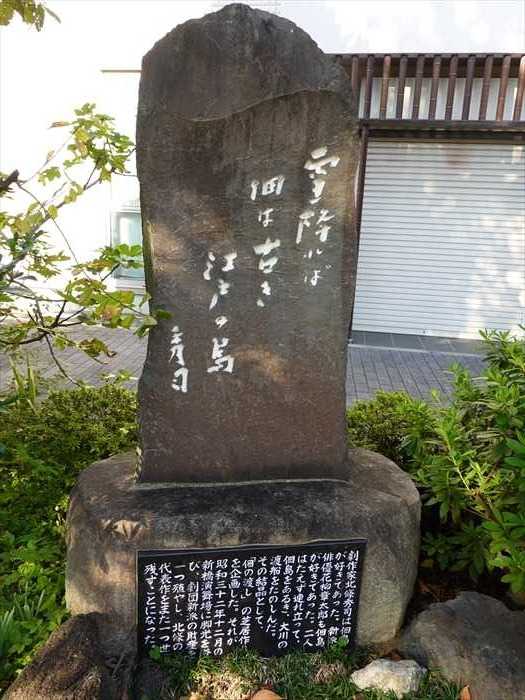

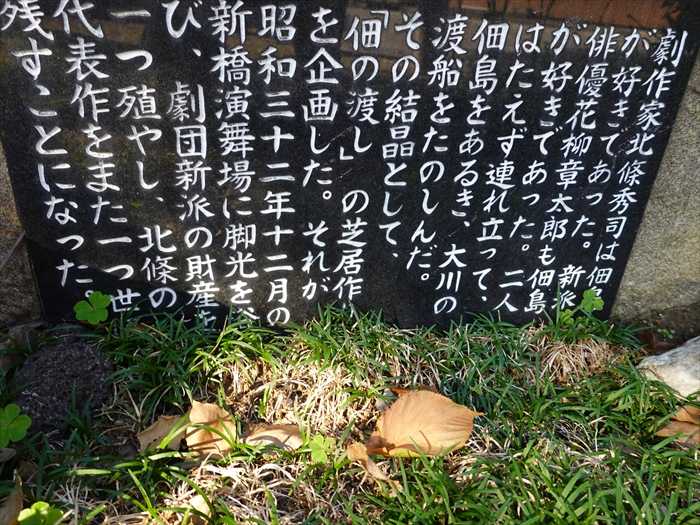

佃渡し跡広場 」にあった 北條秀司句碑 。

佃まちかど展示館の横手、佃島渡船の碑に向かい合うようにあった。

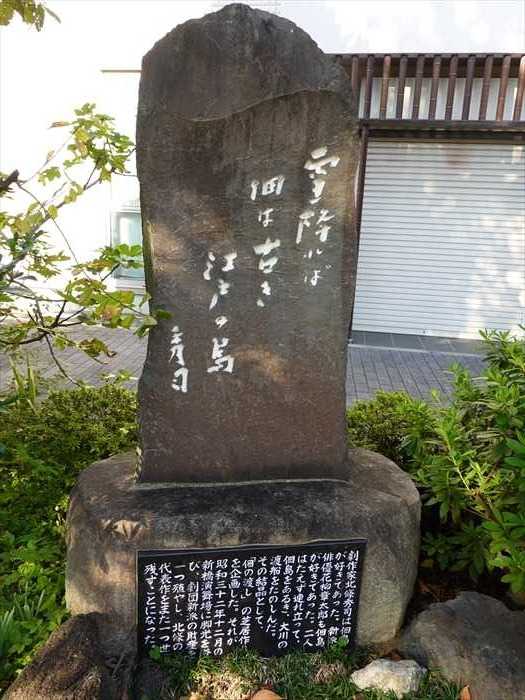

「 雪降れば佃は古き江戸の島 秀司 」

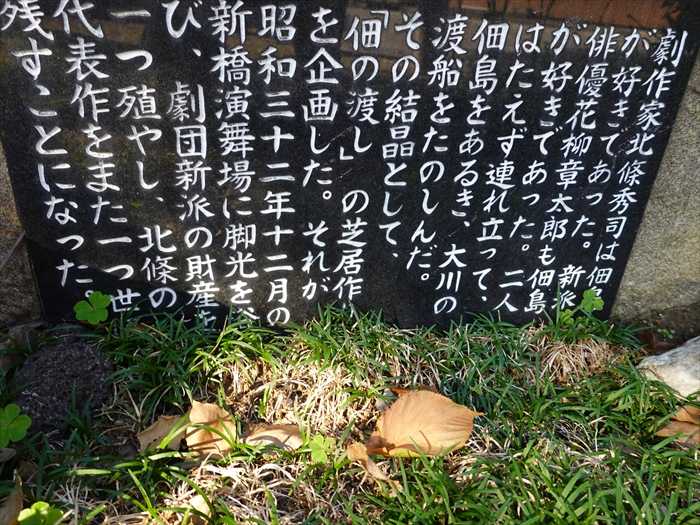

「劇作家北條秀司は佃島が好きであった。

新派俳優、花柳章太郎も佃島が好きであった。二人はたえず連れ立って、佃島を歩き、

大川の渡船を楽しんだ。

その結晶として、「 佃の渡し 」の芝居作りを企画した。それが昭和32年(1957年)12月の

新橋演舞場に脚光を浴び、劇団新派の財産を一つ殖やし、北條の代表作をまた一つ

「 雪降れば佃は古き江戸の島 秀司 」

「劇作家北條秀司は佃島が好きであった。

新派俳優、花柳章太郎も佃島が好きであった。二人はたえず連れ立って、佃島を歩き、

大川の渡船を楽しんだ。

その結晶として、「 佃の渡し 」の芝居作りを企画した。それが昭和32年(1957年)12月の

新橋演舞場に脚光を浴び、劇団新派の財産を一つ殖やし、北條の代表作をまた一つ

世に残すことになった。」

「佃公園のご案内」。

テラスへの石段の手前には現在地周辺の地図が。

現在地は、「隅田川」に架かる 「佃大橋」南側、隅田川の左岸 。

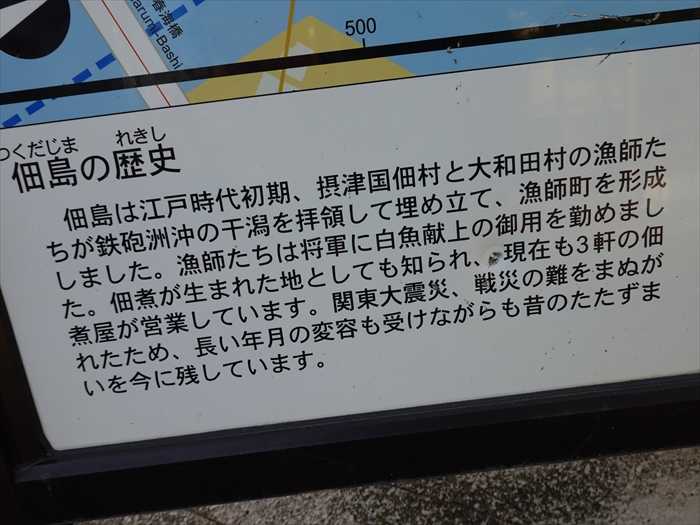

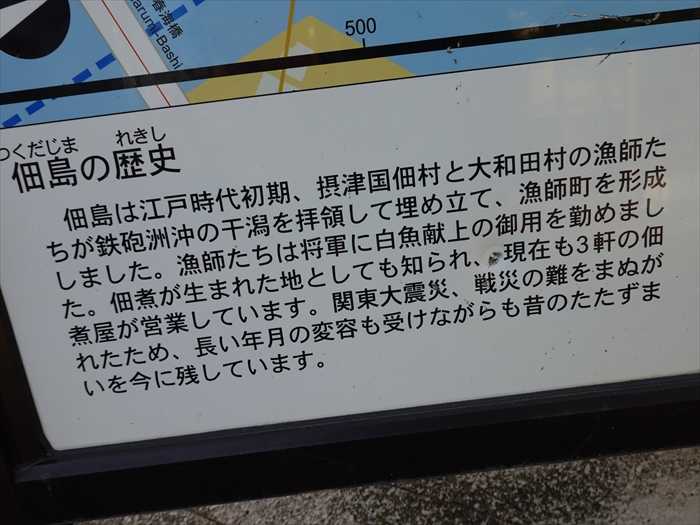

「 佃島の歴史

「 住吉神社

テラスから「隅田川」に架かる「 佃大橋 」、その先にブリッジで繋がる

「 聖路加タワー 」👈リンク。

「隅田川」の上流方向。

「隅田川」はこの先で「晴海運河」と二手に分かれているのだ。

「佃島の街並み」、「佃まちかど資料館」前を引き返した左側にあったのが

「 佃煮 ㈱天安本店 」。

「佃公園のご案内」。

テラスへの石段の手前には現在地周辺の地図が。

現在地は、「隅田川」に架かる 「佃大橋」南側、隅田川の左岸 。

「 佃島の歴史

佃島は江戸時代初期、摂津国佃村と大和田村の漁師たちが鉄砲洲沖の干潟を拝領して埋め立て、

漁師町を形成しました。漁師たちは将軍に白魚献上の御用を勤めました。佃煮が生まれた地と

しても知られ、現在も3軒の佃煮屋が営業しています。関東大震災、戦災の難をまぬがれたため、

長い年月の変容も受けながらも昔のたたずまいを今に残しています。」

漁師町を形成しました。漁師たちは将軍に白魚献上の御用を勤めました。佃煮が生まれた地と

しても知られ、現在も3軒の佃煮屋が営業しています。関東大震災、戦災の難をまぬがれたため、

長い年月の変容も受けながらも昔のたたずまいを今に残しています。」

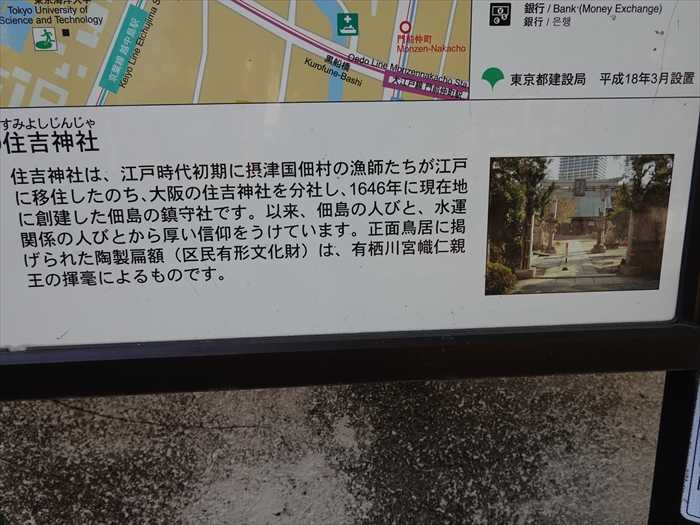

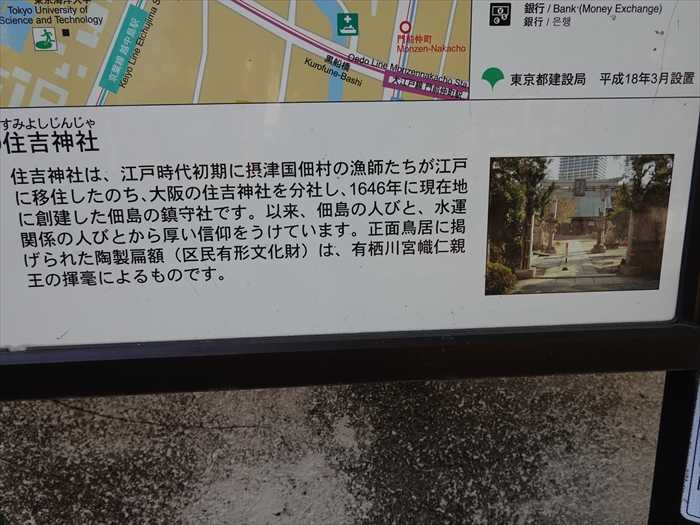

「 住吉神社

住吉神社は、江戸時代初期に摂津国佃村の漁師たちが江戸に移住したのち、大阪の住吉神社を

分社し、1646年に現在地に創建した佃島の鎮守社です。以来、佃島の人びと、水運関係の人びと

から厚い信仰をうけています。正面島居に掲げられた陶製扁額(区民有形文化財)は、

有楢川宮熾仁親王(ありすがわのみやたるひとしんのう)の揮毫によるものです。」

分社し、1646年に現在地に創建した佃島の鎮守社です。以来、佃島の人びと、水運関係の人びと

から厚い信仰をうけています。正面島居に掲げられた陶製扁額(区民有形文化財)は、

有楢川宮熾仁親王(ありすがわのみやたるひとしんのう)の揮毫によるものです。」

テラスから「隅田川」に架かる「 佃大橋 」、その先にブリッジで繋がる

「 聖路加タワー 」👈リンク。

「隅田川」の上流方向。

「隅田川」はこの先で「晴海運河」と二手に分かれているのだ。

「佃島の街並み」、「佃まちかど資料館」前を引き返した左側にあったのが

「 佃煮 ㈱天安本店 」。

再び「 佃島の街並み 」を「住吉神社」の朱の鳥居に向かって歩く。

前方に「住吉神社」の朱色の一の鳥居が見えて来た。

古い民家。

再び「聖路加タワー」。

朱の鳥居越しに「住吉神社」の参道 を見る。

中央区佃1丁目1−18手前。

正面に見えたのがこの後訪ねた「 石川島灯台 」。

「 佃川支川 」を見る。反対側には「 住吉水門 」があった。

現在地はココ。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.27

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.26

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.