2017年12月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

中島 義道 著「七十歳の絶望」

ちょっと表題に意表を突かれるが、年配者の日記風な記録、どんな過ごし方をしているのか、どんな考えでいるのか、興味がそそられて、、、以下目次2016年 7月 私は少しずつ丹念に未来を殺害してきた2016年 8月 「先生、晩年の心境はいかがですか?」2016年 9月 いま急激に「世界観」も「私観」も変わりつつある2016年10月 私は、ひたすら自分を救うために書いている2016年11月 人生のすべての苦しみは「私がいる」と思い込んでいること2016年12月 あと何年ここまで歩いて登ってこられるだろうか2017年 1月 私はこういう記念日が嫌いなので、何もしない2017年 2月 過去と未来の絶対的差異性という大きな問題2017年 3月 私は息をしてるあいだは希望を持っている2017年 4月 彼らを見渡しながら、過去とは何か、ふたたび考える2017年 5月 じつは誰も真の意味で憎くはなく、恨めしくもないのだ2017年 6月 すべてを「逆の視点」から見直すと見通しがよくなる2017年 7月 「ハッピー、バースデイ、トゥー、ユー」以下、本文から面白いところをいくつか“”部抜粋引用 “人生の全ての苦しみは「私がいる」と思い込んでいることに帰着するのだから、この思い込みを消去できれば、すべての苦しみから(「私は死ぬ」という苦しみからさえ)解放される。少なくともはっきりしていることは、「私」は〈いま〉いないということである。たしかに「私」は〈いま〉「いる」感じがする。しかし、よく反省してみると、「いる」と言っても、そのつど体内のある「感じ」をそう呼んでいるだけであって、その「感じ」がすなわち「私」であるわけではない。体内と体外と特定の皮膚によって分けるのも偶然的である。私が天空の星々星を見ているとき、見ている大脳や眼球に加えて対象としての星々まで「私」と呼んでいけないわけはないからである。” “KOKI会を象徴するような、ラテン語の格言がないかとみんなに頼まれていたが、ラテン語のテキストからセネカの次の文章を選んだ。「老年は愉しみに充ちている。もし、君がその使い方を心得ているなら」。それを皆にメールで送ったところ、大変評判がよい。もう一つ、KOKI会にうってつけの文章がある。それは「私は息をしているあいだは希望をもっている」というものであるが、これは「米寿会」(?)のためにとっておこう。” “私は電車内で化粧をしてはいけないと確信しているので、見つけると必ず注意する。それも、車内に響き渡る声で「化粧をやめてください!」と女性の目の前で怒鳴るのである。不意打ちを食らって、びくっと肩をすくめる人もいる。そして、ほとんどの場合、無言でやめるが、えんえんと続ける場合もある。その場合はどうするか?さまざまであるが、今日の場合は、その女性の目の前に立って、「やめろ!」と怒鳴って、持っていたリュックサックをどさっと彼女の真横に置く。すると、その衝撃でかすかに飛び上がって、「殴れば!」と言う。「殴らない、ただ化粧をやめればいい」と答える。彼女はしばらく私の顔にらんでいたが、やがて立ち上がり「死ね!このじじい!」と叫んで、隣の車の車両に移った。私もとっさに「お前も死ね!」と叫んでいた。あとで「おまえも」は間違いだった、「おまえが」と言うべきだったと考えておかしくなった。これも「気晴らし」である。” あとがきから “「はじめに」に「あとがき」に書くべきことを書いてしまいましたので、何も言うことはないのですが、一つだけ。 読み返してみて、われながら「よく考え、よく行動し、よく働き、よく遊び」、まさに若いころの怠惰を必死に取り戻している感じです。しかし、あとは死ぬだけなのに、こうして自分の興味の惹くこと〈のみ〉に全力で取り組んでいる「充実」して見える老後も、無限に虚しく、絶望的なのです。このような老後のあり方を望むものはほとんどいないと思いますが、本書で私が読者に最も伝えたかったことはこのことをなのかもしれません。” 最近1年間の日記、ポジティブな表記が社会に蔓延する中、その逆手を行く、人の悪口などを平気でオープンにしている、自身の生き方もネガティブさを前面に打ち出していて、、、哲学者ゆえの考えか? 「毒にも薬にもなり」、すべての方にはお薦めはできない内容であるが、大変ユニークで面白い、哲学的な文面と日常の生活が入り混じった日記、もちろん難しい哲学は読んでもわからないところがほとんど、そこは、ほとんど飛ばしてしまったが、 最後の方で紹介されている、自由については、なかなか面白そう、、時間について、自由についての記載はよく理解できていないが、なんか言わんとしていることはわかるような気が、、する、、 例えば星空を眺めて何百光年先の星の光を見たとして、今見えているのは、これをズームアップすると何百年前の世界、になるのだろうか?? これを逆に今、自分たちの地球が他の星から見られているとすると、、 何百光年先から見える風景はどんなだろうかなどと、何もわからない頭で考えると混乱する、けども、なんか不思議で面白そうな世界、、、この最後の方のページはまた、じっくりとページを広げてみたい。 他、ラテン語の名詞を見て、そういえば数年前に定年になり退職した方が、これからラテン語を勉強すると年賀状に書いてあったことを思い出した、が、その先にあったものは何か?聞いてみたくなった。 にほんブログ村 ライフスタイル ブログランキングへ Facebook Twitter ----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------習志野わくわくMAP--------------------------------------------------------------------------「習志野防災かるた」が完成--------------------------------------------------------------------------「わくわく習志野」リニューアル版をアップ--------------------------------------------------------------------------足で拾ったビジュアル習志野情報--------------------------------------------------------------------------習志野の民話が形(本)になりました-------------------------------------------------------------------------- アクティブシニアネットワーク・習志野--------------------------------------------------------------------------夢こむさ習志野--------------------------------------------------------------------------

2017年12月30日

コメント(0)

-

フランシス・フクヤマほか著「知の最先端」

日本でずっと暮らしていると、考え方が、その同質性ゆえのフレームに収まってしまっているので、収まっていることすら気がつかなくなる、、そんな時は、やはり、外国人の考え方を、知りたいと、、 本は手軽に教えてくれるということで、、、以下、目次第一章 その「選択」があなたの人生を変える ―シーナ・アイエンガー 文化によって異なる選択の考え方 まず選択するアメリカ、経験を重視する日本 日本式モデルの短所とは何か 安部首相の決断力は日本の士気を上げる 「間違った決断VSより正しい決断」という誤り なぜ楽観主義を持つことが重要なのか これからの時代をつくる「文化的知性」 インターネット時代に求められるスキル まったく新しいビジネスを生み出すために第二章 共産中国の正当性が失われる日 ―フランシス・フクヤマ 中国版「アラブの春」は発生するか 習近平政権の持続可能性 長期的にはアメリカ型システムが有利 「Gゼロ」になることはありえない TPPは市場開放の良いアイデアだ 安部「価値観外交」の筋のよさ 政党間の競争をもっと促進せよ第三章 国家の繁栄は「政治制度」がもたらす ―ダロン・アセモグル 「包括的」な制度と「収奪的」な制度 ボツワナがめざましい成長を遂げた理由 中国にイノベーションは起こせない 経済が変われば政治も変わるという理論の間違い エジプトと北朝鮮が持つ共通項 ダイアモンドの理論が説明できないこと 日本は「収奪的」な要素が残る「包括的」な社会 日本企業にヒエラルキーは不要だ第四章 製造業の常識を破壊する「メイカーズ革命」 ―クリス・アンダーソン イノベーションが現実世界にやってきた メイカ―ムーブメントと産業革命 なぜ「WIRED」編集長の職を辞したのか コンピューターオタクに留まらない大潮流 ソニーに完勝した四人の若者たち ユーチューブはロングテールの最適例 「フリー」「シェア」が消費スタイルを変える 二十一世紀に成功する会社の条件 ソーシャル・フィルターがニュースを選ぶ時代 非金銭的な価値がメディアを動かす 「場」を提供するというビジネスモデル第五章 オリンピックで倍増する東京の魅力 ―リチャード・フロリダ 経済を駆動させる「クリエイティブ・クラス」 危機こそが次の成長を生み出す 待ち望まれる新しい生活様式のインフラ 金融危機はフォーディズムの終焉だった 日本人は強靭な回復力を持っている オリンピックがもたらすインパクト ニューヨークはなぜ世界最強の都市なのか サービス部門をもっとクリエイティブに 英語はもはや世界の中心だ第六章 日本は「イノベーションのジレンマ」の最先進国だ ―クレイトン・クリステンセン 日本とアメリカの経済構造の違い イノベーションには三つのパターンがある プリウスは持続的イノベーションの代表例 理想的な企業運営の循環モデルとは エンパワリング・イノベーションを喪失した日本企業 共通の言語・方法論の構築こそが不可欠だ アップルは将来、ソニーと同じ轍を踏む 未来をアウトソーシングしてしてはいけない 優れた経営理論と素晴らしい人生の関連性 お手軽な解決法を超えたツールを手に入れよう第七章 愛はクローン人間の悲しみを救えるか ―カズオ・イシグロ 自分の運命を知らないクローンたち この世界は「子供時代のメタファー」 なぜミステリー感がつきまとうのか 〝逃亡〟の話は書きたくなかった 愛は死を相殺できる力になる 「何かを予言している」という誤解は避けたい 若い人を書くために必要なこと 「実際に起こらなかったことを思い出す」 村上春樹は最も興味ある小説家 英語が支配的になることの危険性 リアリズムの外側で書ける作家は稀有だ 短編小説と長編小説の違いとは何か 舞台設定は単なる技術の一部 底流にあるヒューマン・ストーリーを問う 「ほんとうの日本」と「脳裏にあった日本」 日本語を押し付けなかった両親への感謝以下、本文から、“”部抜粋引用アイエンガー “世界のほかの地域出身の人を理解する能力です。これまで慣れ親しんできた文化とは異なる文化において新しい状況を学ぶ思考力や、相手の文化に共感し、適応する行動力を養う。これは日本のビジネスパーソンの本当に弱いところです。”フクヤマ “いま安倍首相に求められるのは、自らの党に関する既得権を一部でもよいから打破することです。どの国でも既得権者の存在が、政治システムに不均衡な影響を与えてきました。とくに自民党はそうです。悪循環を終わらせるまたとない機会がやってきたのです。”アセモグル “残念ながら安倍首相が現在の権力を守る参入障壁を壊そうとしているようにはみえません。マクロ経済の問題に取り組む姿勢は評価しますが、経済が停滞状態にあるとき、人々はあまりお金を使わない。財政出動は一時的な効果しか生まないのです。それよりも必要なのはイノベーションであり、それを起こすために需要なのは規制緩和・構造改革です。”アンダーソン “‥‥‥答えはプラットフォームにあります。‥‥‥プラットフォームこそが、オープンイノベーションの活用される場なのです。‥‥‥プラットフォームを自ら創造しなくてはなりません。そして、新興企業は新しくつくりあげたプラットフォーム上で、もともとプラットフォームを所有していた人々が考えもしなかったアイデアを実現していきます。つまり、すべての大企業が抱える問題は、いかに他者の手によって、イノベーションを起こしうるプラットフォームをつくるかにあるということです。”フロリダ “クリエイティブな労働者は自分がありのままの状態で活躍できる、純粋な環境を必要としているということです。つまり、東京の価値を創出するために重要なことは、持続可能なコミュニティをつくることであり、クールなコミュニティをつくることではありません。” “なかでもトップに立つ都市と、そうでない都市の違いは寛容性にあるといってよい。寛容性が高い場所は人の参入障壁が低く、それがあってこそ、世界中から最精鋭の人材を惹きつけられます。” “東京は、世界のなかでもクリエイティブな都市です。食べ物、テクノロジー、新しいビジネスモデルという点で、極めて優秀です。ただ、やはり均質性が強すぎる。それがオープンさの欠如につながっているのです。その欠如のために、東京はかなり損をしています。”エピローグから “超一流の学者や作家がわれわれに提供してくれる視点は、そうした知のバランスを形成するとき、最大の効果を発揮してくれる。報道されては消えていく情報に振り回されず、その情報のほんとうの価値や重要性を理解するためには、総合的な知の枠組みを、自身の中に構築していなければならない。” やはり、考え方が柔らかい、というか発想が豊か、 日本人は同質的すぎるとの指摘が本書の中にもあるが、まさに独創性、創造性という点からも参考にするべき点がたくさんあるような、、、日本人の均質性は右肩上がりで、しかも、大量生産大量消費の工業化時代は長所であったが、今のような改革期においては、それが逆に作用しているのだろう、、まだ、いまだに、その時に組み立てられた考え方や仕組みや制度から、多分抜け出せていない。 もちろんベンチャーなどは取り組んでいるが、中核を成す出来上がっている組織では?、、、 あとは、この中に出てくる、プラットフォームって言葉、ずっと気になっている。キーワードのひとつかなあ。 にほんブログ村 ライフスタイル ブログランキングへ Facebook Twitter ----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------習志野わくわくMAP--------------------------------------------------------------------------「習志野防災かるた」が完成--------------------------------------------------------------------------「わくわく習志野」リニューアル版をアップ--------------------------------------------------------------------------足で拾ったビジュアル習志野情報--------------------------------------------------------------------------習志野の民話が形(本)になりました-------------------------------------------------------------------------- アクティブシニアネットワーク・習志野--------------------------------------------------------------------------夢こむさ習志野--------------------------------------------------------------------------

2017年12月28日

コメント(0)

-

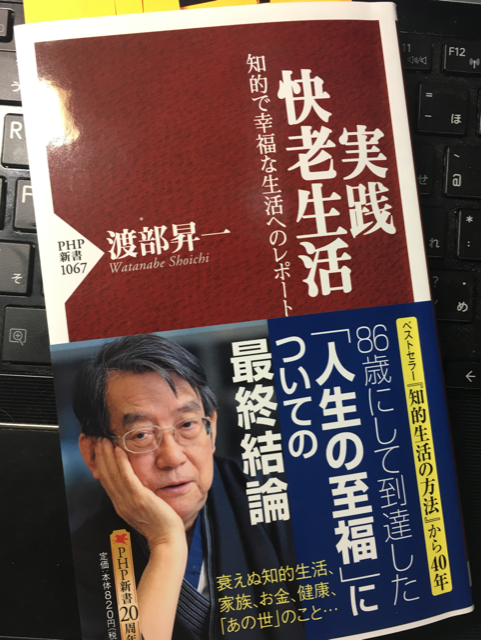

渡部昇一 著「実践・快老生活」

20歳以上も年上の方の経験談、これからの参考になる、、ということで読まないわけにはいかない、、、以下目次第一章 「歳をとる」とはどういうことか 歳をとってみないとわからないことがある 「下流」を杞憂するより自らの足下を固めよ 散歩好きだった私が存分に歩けなくなった 歳をとると自然に矩をこえなくなる 「ああ、漱石はまだ若かったんだなあ」 私小説的な読み物は年寄りには馬鹿馬鹿しい 詩は何歳になっても感動できる 純粋なるエンターテイメントのおもしろみ 何の役にも立たなくても知ること自体が楽しい 理屈や体系から離れてみよう 歳をとっても記憶力が衰えない 物忘れなど憂うなかれ 英詩の全文もどんどん暗記する 「歌詞」を覚えることの効用 継続さえすれば語学の力だって伸びる 能力が鍛えられると教えてくれた幸田露伴 時代が変わっても進化しない本物を学ぼう 老人の話が役に立つ理由第二章 凡人にとって本当の幸せは「家族」である 長姉が教えてくれた人生のいちばんの幸せ 結婚生活は「障害」か「大正解」か 業績と家庭とは何ら矛盾しない 幸福を手に入れた天才、晩年に孤独だった天才 孫自慢ができなくなった 時を失することなく結婚を奨めよ 結婚という大博打のリスクを低める方法 私の背中を押してくれた家内 「見てみろ。あのおばあさんの幸福そうな顔」 子供のいない人生に手応えはあるか 親の恩は子に送れ 「金婚式」は「結婚式」よりもさらに素晴らしい 家族軽視・独身賛美は「悪魔のささやき」 「悪魔のささやき」を退ける知恵 栄えている社会の良き伝統に学ぶ 家族がなくても「惜福」「分福」「植福」 未来に花開く「福」の種を増える至福 第三章 「お金」の賢い殖やし方、使い方 喜寿で背負った二億円の借金 定年後の気分を左右するのは収入の有無 特待生になれなければ退学 本田静六先生の教えで経済を知った 大富豪からどん底に落ちてもめげず 「天引き貯金法」という偉大な伝統 我が父の「金は天下の回りもの」 なぜ相続税を廃止せねばいけないか 金持ちへの嫉妬が生んだ大きな悲劇 ハイエクの教えに学ぶ 高橋是清の痛快なる経済論第四章 健康のために大切なこと 自分を呪っては絶対にいけない 不治の病なら無理に治さないという選択肢も 「虚弱体質」をされていた子供のころ 私の身体にはチーズがあっていた 睡眠・昼寝は健康のもと 呼吸法で生気を横溢させる 「栄養」という視点からのアプローチ 身体を柔軟にして血の流れを良くする 年に二回くらい断食すると調子がいい クスリも放射線も量の問題 放射線のことは専門医に聞く 自然食品に執着しても必ずしも長生きしない やはり長生きした人の話を参考にすることだ第五章 不滅の「修養」を身につけるために 老後こそ「機械的な仕事」を心がけよ 漫然とやってはいけない わが書斎の「原風景」 高齢者に適しているのは「修養」 「修養」と「教養」の違い 古典への入り口は肩肘の張らない道を 「短い名句」が救ってくれる 日本の和歌がしみじみとわかる 和歌や俳句から得る思わぬ気づき 詩から歴史を学ぶ第六章 次なる世界を覗く ―宗教・オカルトについて 「未知なる世界」は存在するか 「神は隠れている」 パスカルの賭けの理論 世界でいちばん進んだ宗教共存 外国人に天皇、神社を理解させる方法 宗教を信じて愚かになるのではいけない 九十五歳を超えると宗教すらいらなくなる第七章 「幸せな日々」のためにやるべきこと 冷暖房で日々の幸福度は劇的に上がる 「床暖房」は老人の幸せの最たるもの 井戸を掘ったらいい水が出るところに住む 「生前葬」はかけがえのない記憶を残す 遺産相続など案外脆い この人とまた会えるとはかぎらない 人生の本当の幸せは平凡なところに宿る 目次の詳細を見れば、なんとなく内容もわかるけども、以下、本文から“”部少し抜粋引用 “漱石自身、そういう小説づくりに耐えきれなかったのではないだろうか。彼は晩年には、毎日のように七言律詩をつくっていた。本当は、小説よりも律詩をやりたかったのではないかとさえ思えてくる。 吉川幸次郎先生は、「明治のころの漢詩を見ると、乃木希典大将と夏目漱石の詩は、当時の清国も含めて一流だろう」という趣旨のことを述べている。それほど漱石の律詩は素晴らしいものだった。私も、漱石の律詩は素晴らしいと思う。この年になって読んでも感激するものばかりだ。詩というのは、作者の人柄や私生活とは離れた、まったく別の世界の賜物ではないかと思う。 ‥‥‥ 歳をとると私小説はつまらなくなく思えてくるが、詩は何歳になっても感動できる。詩には自らの内なる何ものかを呼び出してくれる力があるのであろう。” “必ずしも子供向けというわけではないが、私が子供の頃から愛読していた捕物帳、とりわけ岡本綺堂の「半七捕物帳」は、あいかわらず、何度読んでもおもしろい。 「歳をとって頭が子供に帰ったのかな」とも思うが、子供を喜ばせるようなストーリーは楽しく感じる。それはつまり、純粋なるエンターテイメントとして成立していることの裏返しなのであろう。 最近は読み返していないが、漱石の「坊ちゃん」を読み返すと、案外おもしろく感じるのかもしれない。 深刻ぶった私小説などよりも、子供にとってもおもしろい話のほうが、歳をとってからも楽しめる。それがこのごろの読書人としての私の素直な感想である。” “理屈で考える分野は、若いときの方が研究が進む。たとえば、数学の高度な研究などは、若い時分にやった方がいい成果が出るだろう。歳をとると、若いときのような成果は出にくくなるようだ。言語の分野では、論理言語学を専門としている人は、歳をとってくると研究が進まなくなる。理屈で考えるものや、体系的に考える必要があるものは、若いうちに研究をしたほうがいい。 だが、語源や制度の研究のようなものは、体系的にやる必要がない。興味が沸いたところを調べるやり方でいいから、歳をとってからでもけっこうおもしろい。それよりも、さらにおもしろいのが、理屈を離れて味わえる漢詩や英詩や俳句や和歌である。” “萎縮している筋肉、血管、神経を柔軟にすることが身体の健康を高めることを確信した長井は、以降、これを体操法として広めたのである。 真向法を愛好している人で健康長寿な人は多い。萎縮している筋肉、血管、神経を柔軟にし、血液の流れを良くしてやることが身体の健康を高めるというのは、確かに理に適った考え方である。さらに真向法では腹式呼吸やプラス思考が大切なものとされるが、これは塩谷信男先生の教えにも通じるところがある。” “(人は、機械的に働くという習慣 ―勉強の習慣― がつくと、つぎからつぎへと、最初は考えることもできなかった大作を仕上げることができるようになるものらしい) このような習慣のありなしは、間違いなく、老年の生活の充実を大きく左右するように思う。もちろん大作家ではないのだから、何時間も机にかじりついていなくてもいいかもしれない。しかし、毎日同じ時間を決めて、機械的に何らかの知的作業、つまり勉強するという習慣を持っているかどうかで、その人の生活は画然と変わるはずなのである。 ‥‥‥ 佐藤一斎の「言志晩録」の中に、「少にして学べば、則ち壮にして為すこと有り。壮にして学べば、則ち老いて衰えず。老いて学べば、則ち死して朽ちず」という有名な言葉がある。” 今後、ますますの高齢化社会になるので、この本の中にも、これからのブームや流行のヒントが隠されているようにも思える。 本に書かれている視点を少し掘り下げて、そこに若干の味付けをして、「これからはこうなるだろう」との仮説を立てて、取り組んでみるのも面白いのではなどと、、 いずれにしても、良い習慣を考えながら、朽ちないように、、 にほんブログ村 ライフスタイル ブログランキングへ Facebook Twitter ----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------習志野わくわくMAP--------------------------------------------------------------------------「習志野防災かるた」が完成--------------------------------------------------------------------------「わくわく習志野」リニューアル版をアップ--------------------------------------------------------------------------足で拾ったビジュアル習志野情報--------------------------------------------------------------------------習志野の民話が形(本)になりました-------------------------------------------------------------------------- アクティブシニアネットワーク・習志野--------------------------------------------------------------------------夢こむさ習志野--------------------------------------------------------------------------

2017年12月26日

コメント(0)

-

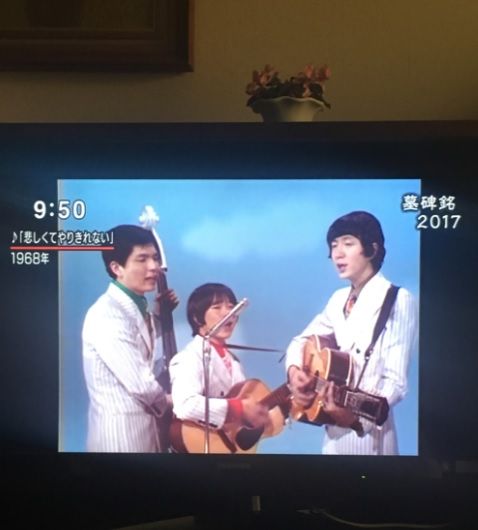

墓碑銘2017

サンデーモーニング、今年もこの季節がやってきた。 若い時に親しんだ歌手の方々、その歌声が耳もとに当時のままに蘇る。 1月 3日 神山 繁 87歳 1月 8日 ラフサンジャニ 82歳 1月21日 松方弘樹 74歳 1月25日 藤山俊二 82歳 2月13日 鈴木清順 93歳 2月16日 船村 徹 84歳 3月 1日 ムッシュかまやつ 78歳 3月14日 渡瀬恒彦 72歳 3月18日 チャックベリー 90歳 4月 5日 大岡 信 86歳 4月 6日 京 唄子 89歳 4月12日 ペギー葉山 83歳 4月23日 三遊亭円歌 85歳 4月27日 佐田の山 79歳 5月 3日 月丘夢路 95歳 5月21日 与謝野馨 78歳 5月23日 ロジャームーア 89歳 6月12日 大田昌秀 92歳 6月13日 野際陽子 81歳 6月16日 ベルムートコール 87歳 6月22日 小林麻央 34歳 7月 1日 上田利治 80歳 7月13日 劉 暁波 61歳 7月18日 日野原重明 105歳 7月21日 平尾正晃 79歳 7月31日 ジャンヌモロー 89歳 8月28日 羽田 孜 82歳 8月30日 谷口稜曄 88歳10月 5日 三条正人 74歳10月26日 篠沢秀夫 84歳12月 2日 端田宜彦 72歳12月 7日 チャールズジェンキンス 77歳 にほんブログ村 ライフスタイル ブログランキングへ Facebook Twitter ----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------習志野わくわくMAP--------------------------------------------------------------------------「習志野防災かるた」が完成--------------------------------------------------------------------------「わくわく習志野」リニューアル版をアップ--------------------------------------------------------------------------足で拾ったビジュアル習志野情報--------------------------------------------------------------------------習志野の民話が形(本)になりました-------------------------------------------------------------------------- アクティブシニアネットワーク・習志野--------------------------------------------------------------------------夢こむさ習志野--------------------------------------------------------------------------

2017年12月24日

コメント(0)

-

山口 周 著「独学の技法」

FBでKさんが紹介、推奨していたので、早速購入。以下目次序章 知的戦闘力をどう上げるか ―知的生産を最大化する独学のメカニズム 独学を効果的に行う4つのモジュール 「戦略」は粗い方向性だけで良い第一章 戦う武器をどう集めるか ―限られた時間で自分の価値を高める 「独学の戦略」とは 戦略の設定は「テーマが主、ジャンルが従」で プロデュースとは掛け算 ジャンル選びは「自分の持っているもの」を起点に考える 「独学の戦略」を立てると、アンテナの感度が上がる 知識は整理されていないと使えない第二章 生産性の高いインプットの技法 ―ゴミを食べずにアウトプットを極大化する インプットの目的は4つ まったく違う「読み方」が求められるビジネス書と教養書 インプットは「短期目線」でいい 「知の創造」は予定調和しない 無目的な勉強こそ後で活きる 心地良いインプットに用心する ガベージイン=ガベージアウト 未来をつくるためにこそ古典を読む 身の丈に合ったインプットを 関連分野を固めて読む 「教養主義の罠」に落ちない 情報は量より「密度」 人と話す=最も効率のいいインプット 「問い」のないところに学びはない 自分らしい「問い」を持つ第三章 知識を使える武器に変える ―本質を掴み生きた知恵に変換する 知識を使いこなすための抽象化と構造化 抽象化の思考プロセス 「専門バカ」になるか「ルネサンス人」になるか 抽象化は場数を踏むしかない第四章 創造性を高める知的生産システム ―知的ストックの貯蔵法・活用法 イケスに「情報」という魚を生きたまま泳がせる ストックが厚くなると洞察力が上がる イケスに入れる情報=魚を選り抜く アンダーラインは「事実」「示唆」「行動」に引く 本をノートだと考えてみる 転記を「9カ所」に制限して選り抜く 迷ったらアンダーラインを引く 必ず後で検索できるイケスに入れる キンドルなどの電子書籍を活用する 「転記」の際は、ビジネスや実生活にとっての「示唆」を書き出す タグ付けにより、思いもよらない「組み合わせ」を生み出す 「本のプレイリスト」を作るつもりで 変化の速い時代を生き抜くには「アンラーン」が必要第五章 なぜ教養が「知の武器」になるのか? ―戦闘力を高めるリベラルアーツの11ジャンルと99冊 どうせ買うなら長持ちする武器 歴 史―人類のらせん状の発展から未来を予測力を予測する力を身につける 経済学―競争に勝ち続けるためにマーケットの原理を知る 哲 学―今のルールに疑問を感じ、自分の頭で考える力を鍛える 経営学―思考プロセスを追体験しながらビジネスの共通言語を学ぶ 心理学―人間がどう感じ、考え、行動するかという「不合理性」を知る 音 楽―全体構想の良し悪しを直感的に判断できる力を高める 脳科学―人間がしばしば起こすエラーを正確に理解予測する 文 学―「実のある嘘」から人間性を深く理解する 詩 ―レトリックの引き出しを増やして「言葉の力」を身につける 宗 教―特定の組織や個人の思考・行動パターンを理解する 自然科学―新たな発見や仮説がビジネスの問題解決の糸口になる 以下、本文から抜粋引用 “人の学習には一種の偶然=セレンディピティが働きますから、独学によって学ぶ内容をガチガチに固めて、それ以外のインプットは極力しない、などということを心がけると、かえって偶然の学びがもたらす豊かな洞察や示唆を得られないということにもなりかねない。 私自身はむしろ、本当に大きな気づきや学びは、むしろ偶然からのインプットによってしか得ることができないのではと思っています。 ‥‥‥脳科学者の茂木健一郎氏は、この「予定調和のなさ」について、「偶有性」という言葉を用いて説明していますが、これは独学者にとっては大変重要なコンセプトで、身もふたもない言い方をすれば、学びは「偶然の機会」を通じてしか得られないということなのです。 したがって「独学の戦略」を策定する際には、大まかな方向性を定める程度にとどめ、あえて大きな緩みや余白を残しておくことが大事です。「一体なんの役に立つのかわからない‥‥けど、なんだかすごい」という情報は、いずれ知的生産を支える大きな武器になります。” “クランボルツは、キャリアの目標を明確化し、自分の興味の対象を限定してしまうと、偶然に「ヒト・モノ・コト」と出会う機会を狭めることになり、結果としてキャリアの転機をもたらす8割の偶然を遠ざけてしまうと警笛を鳴らしています。 クランボルツの調査からは、成功する人は「さまざまな出会いや偶然を前向きに楽しめる」という共通項があることがわかっています。” “そしてこの不思議な能力、つまりあり合わせのよくわからないものを非予定調和的に収集しておいて、いざというときに役立てる能力のことを、レヴィ・ストロースはブリコラージュと名付けて近代的で予定調和的な道具や知識の組成と対比して考えています。” “前漢時代の歴史家である司馬遷は、その著書「史記列伝」の中で、「知ることがむつかしいのではない。いかにその知っていることに身を処するかがむつかしいのだ」と指摘しています。” “いたずらにインプットを増やすよりも、将来の知的生産につながる「すじのいいインプット」の純度をどれくらい高められるかがポイントとなるわけで、わかりやすくいえば「量よりも密度が重要になる」ということです。 だからこそ「テーマ」を設定し、そのテーマに沿ったインプットを意識することが重要なわけです。” “なぜメモが大事かというと、メモが癖になると、”感じること” も癖になるからだ。 野村克也『ノムダス 勝者の資格』” “君自身が心から感じたことやしみじみと心動かされたことをくれぐれも大切にしなくてはいけない 吉野源三郎『君たちはどう生きるのか』” “抽象化がなぜ大事になるかというと、個別性が低下するからです。いろいろな状況に適応して考えることができるようになるわけです ‥‥‥抽象化するというのは、つまり「どんな場所、どんな時代」においても成立する命題、つまり数学でいう「公理」として書き換えるということです。” “抽象能力は、人間の能力の中でもとりわけ高度で、非常に多くのイノベーションを生み出す核となる能力です。 ‥‥‥ 抽象という活動には、枠組み(フレーム)が与えられていないからです。 新井紀子『コンピューターが仕事を奪う』” “抽象度を上げてみると「一定のつながりがある、しかもそれぞれ事前に意図することは難しいというような、「適度なランダムさ」が、新しいアイディアの組み合わせをもたらしてくれるということです。” ‥‥‥ なぜダイバーシティーが重要かというと、これは要するに「思いもよらない組み合わせ」を作るためなのです。” “その時その場所だけで支配的な物事を見る枠組み、それはたとえば「金利はプラスである」という思い込みのようなものです。つまり、目の前の世界において常識として通用して誰もが疑問を感じることなく信じきっている前提や枠組みを、一度引いた立場で相対化してみる、つまり「問う」「疑う」ための技術がリベラルアーツの真髄だということになるわけです。” “一方で、現在の日本に目を転じてみれば、そこには病的な「専門家信仰」が目につきます。組織の中で、「博士号取得以来、この道一筋ン十年」という人が、専門家としてハバをきかせているわけです。彼らのうちの少なくない人々が、組織内の若手や非専門家ら部外者の意見や提案を、専門家の印籠のもとに「素人の戯言」と一蹴し、結果として世界の進化を拒むことに少なくない貢献をしています。” “学びのためのコンテンツはあらゆるところに溢れており、かっての独学者たちが負ったハンディを私たちは負わずに、むしろ自由で柔軟なカリキュラムという「独学の美点」を最大限に掴み取ることができる時代に生きています。” まとめ方にセンスを感じる、必要なところに適宜、言葉の定義が、例えば、“洞察力とはつまり、「目に見えない現象の背後で何が起きているのか?」「この後、どのようなことが起こりうるのか?」という二つの問いに対して答えを出す力のことです。” のように、しっかりと入っていて、わかりやすい。 キーワードもバランス良くちりばめられている。古典をよく理解しているので、内容が表層的ではなく裏付けに基づいていて納得しやすい。など、密度が濃くてわかりやすい書物、やはり古典を含めて本をたくさん読んでいる方の本は厚みがある。 本文から拾ったキーワードを以下にいくつか “領域を越境する人、情報の密度、知の創造は予定調和しない、遇有性、新しい問いを作る、ブリコラージュ、メタファー、カウンターバランス、アナロジー、‥‥” 来年も、計画も大雑把に、いろいろな意味での「ぶらり」とか、を継続しよう。それも何か気になるとか、なんか面白そうなとか、なんか惹かれる、とか、なんかわからないけど、そんなことに常に門戸を開いておこう、、 直観を大事に、、内なる声を大事に、、ウィークタイも有効に活用しながら、、、 そしてそれらを、いつでも引き出せるようにストックして、いこう。 今の時代は一昔前に比べたら、雲泥の差の環境にある。 知識の習得も、ツールを用いてその知識を使って実際に試してみることも安く簡単にできる時代、この環境を生かさない手はない。 そこで試行錯誤、トライアンドエラーを繰り返していく中から何かがきっと生み出せるかもと、、 地域でネットで、楽しみながら、面白がりながら、独学を継続して過ごしていきたい。 にほんブログ村知的戦闘力を高める 独学の技法 [ 山口 周 ] ライフスタイル ブログランキングへ Facebook Twitter ----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------習志野わくわくMAP--------------------------------------------------------------------------「習志野防災かるた」が完成--------------------------------------------------------------------------「わくわく習志野」リニューアル版をアップ--------------------------------------------------------------------------足で拾ったビジュアル習志野情報--------------------------------------------------------------------------習志野の民話が形(本)になりました-------------------------------------------------------------------------- アクティブシニアネットワーク・習志野--------------------------------------------------------------------------夢こむさ習志野--------------------------------------------------------------------------

2017年12月18日

コメント(0)

-

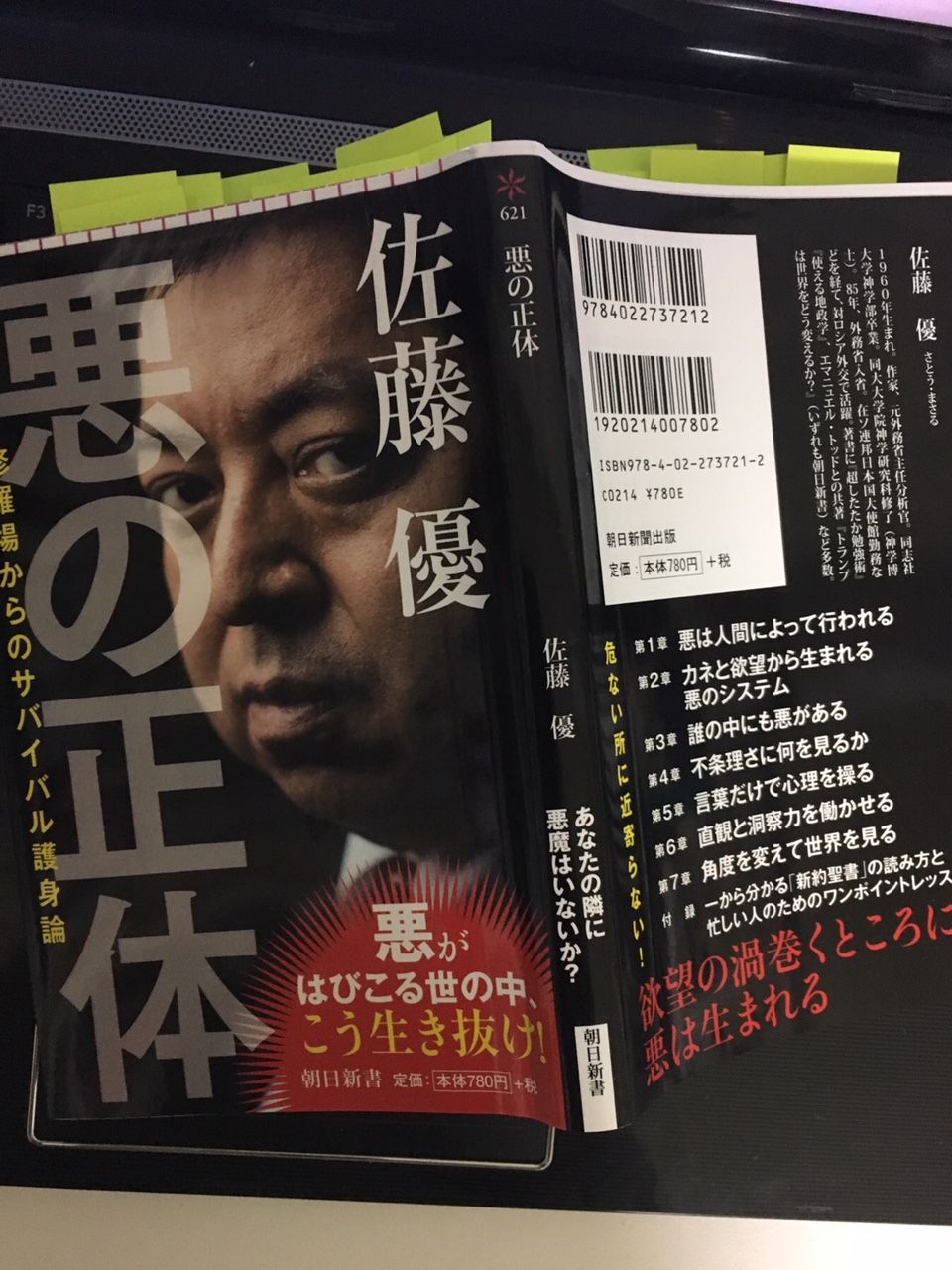

佐藤 優 著「悪の正体」

副題に ~修羅場からのサバイバル護身論~ とある。以下、目次第一章 悪は人間によって行われる 人をおとしめ、苦しめたい 「負の側面」にあるもの 人と人の関係から悪は生まれる 集めた情報をどう使うか 悪についての専門書 邪悪なる者の描かれ方 スターリン主義下の神学者 自然の悪か、道徳的な悪か 二つの世界大戦、ホロコースト、原爆投下 人体実験に見る悪の両義性 天??論と原発事故 社会そのものが悪に浸る アウグスティヌスが説いたこと 行き着く先は啓蒙主義 鈍さが生む集合的無意識 悪魔は存在する 感度が鈍くなっている 「不可知の雲」とは何か どのように欲望を扱うか 法則1 悪に無自覚であってはならない第二章 金と欲望から生まれる悪のシステム 人間の本性がむき出しになるとき 日常生活に潜むもの 資本主義社会の病 ライターの石に換えておく 商人資本とカネ貸し資本 マルクスと賃金 資本主義を回すための制度 金銭感覚がおかしくなるとき 労働者にとって最大の敵 「闇金ウシジマくん」の世界と資本主義 愛人ができるとなぜカネがかかるのか ホストクラブと欲望のスパイラル 悪い方を選択する 神中心から人間中心へ 人間の自由意志に問題がある 年をとるにつれて悪人になる 法則2 欲望は自力でコントロールせよ第三章 誰の中にも悪がある 政治家と官僚と利権 「首相夫人」という立場 権力とカネ 「ゼロ地点」の危うさ 内在的倫理をつかむ 日常生活の中がフィールドだ 能力は他者のために使え 江戸時代まで休日はなかった 働き続けるのは罪 表層の下に潜むメッセージ 人間には悪が内在している 不当に話を盛ってはならない 責任回避と嘘つき プロテスタントの人間観 理性が信じられなくなったとき 啓蒙から大量殺戮へ 「神の収縮」でできた空間 世界初の殺人は兄弟殺しだった 「あいつさえいなければ」の原点 他者を利用して生き延びる 離婚して五年後に訪れる後悔 一人ひとりが抱えている闇 日常には悪がいっぱい 自立して生きる 受けるよりは与える方が幸い 世の中の法則を使って戦う インチキな関係をリセットする 法則3 不当に人を利用してはならない第四章 不条理さに何を見るか 世間がなんと言おうと関係ない 無意識に表れたヨーロッパ的文脈 因果関係による善悪を打ち砕く サタンのささやき 主は与え、主は奪う 老いと死からは逃げられない 突然、心の中に聞こえる声 「幸福をいただいたから、不幸もいただこう」 聖書に現れる火を噴く獣 人間が理屈で考えてはいけない 「復讐するは我にあり」への誤解 法則4 正しいことをしても醜い目に遭うことがある第五章 言葉だけで心理を操る 人間関係を破綻させる 人生をおかしくさせる物語 下界に降りてくるトリックスター すべてを語らない 今までなかった感情がせり出す 関係を本質的に変化させる おごる側の権力論 悪の働きかけに反応しない 右は善、左は悪 日常に紛れ込む異物 法則5 反応し過ぎてはならない第六章 直感と洞察力を働かせる テロの脅威に対峙する 知性のぶつかり合い 改宗した“青い目”のテロリスト 「バベルの塔」とグローバリゼーション シンボリックな意味を読み解く 他者を理解しない「巨人的わがまま」 不合理ゆえに我信ず 欧米でディベートが発達した理由 自分の人生の基準はどこにある? セクハラ、パワハラは悪 資本主義的発展への意義申し立て 絶えず隣人を発見せよ 法則6 目に見えるものだけが真実ではない第七章 角度を変えて世界を見る 信じているから語らない ドストエフスキーが描く悪 神などいない 「身代金」で悪から逃れる 過剰さの裏側 国家に対して怯える人間 なぜ保守的になるのか スパイ容疑で拘束 行動と考えに乖離はないか 世界を理解する考え方 ライプニッツの発想 ローレンツと「種の保存」 「利己的な遺伝子」と新自由主義 思想的潮流への目配り 法則7 専門家と称する人物の行動を見続けよ 深い洞察からの著述をたぶんあまり理解できていないし、読みこなせていないが、ぐりぐりと思わずマーカーで記したところは数知れず、そこからランダムにいくつかを以下 “”部 抜粋引用。 24ページ “そもそも「悪」と聞いてピンとこない人、自分の周りにも悪があることに気がつかない人は要注意です。自分が気づいていないだけで、無意識のうちに、あなたが周囲に「悪なるもの」をまき散らしている可能性だってあるからです。こうした無自覚の悪というのも悪の一形態といえます。” 48ページ “我々はいま、「悪に対する態度」が鈍くなった時代に生きています。 ‥‥‥悪に対して鈍感になることは、同時に、他者の苦痛に対しても鈍感になるということです。” 126ページ “要は、職場でも家庭でも人間関係のちょっとしたところや、一瞬の隙間のようなところに「ちょっと待てよ」という声が聞こえてくることがふいにある。その声を無視してしまうのか、あるいは、それをきっかけに自分の心を見つめ直して、人間と人間の関係を、神と人間の関係のように修復修復していく一方とできるかどうか。 それが隣人を発見することであり、悪を克服していくことだとフロマートカ神学は教えているように思います。” 128ページ “‥‥‥資本主義というシステムは、他者を利用しないと生き延びることができない、すべてを商品という形に転換させなければ回っていかない仕組みです。その中に欲望かき立てるという悪が埋め込まれているからこそ、悪は容易に克服できないと言えるのです。” 175ページ "‥‥‥私たち自身も、人間と人間の関係の中から、どのような悪が出てくるかということに敏感でいなければなりません。日常の中にこっそり紛れ込んでくる異物に敏感にならなければなりません。 自己中心的な人や自己愛が過剰な人、幼児性が抜けない人や、何を考えているかわからない人、いろいろな人間がそれぞれにうごめくこの世界には、さまざまな悪の形があります。自分自身の生活を振り返ってみて、自分の人生に「ユリ」や「みるめ」のようなケースがないか、注意深くあれ、とこの映画を教えているのかもしれません。 口は災いの元とは、古くからあることわざですが、イエス・キリストもまた、「口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのである」と言っています。日本的な文脈よりもさらに深く、鋭く、「悪は言葉から生まれる」と説いているのです。 言葉による「悪の連鎖」が、人間の運命をおかしくさせる、ということは、よくよく認識しておく必要がありそうです。” あとがきから “悪を脱構築するためには、仏の力でも、超越性でも、神でも、その表現はいろいろあるが、人間の外部に目にはみえないが確実に存在する力があり、その働きかけが不可欠と私は考えている。” 人間関係の中に悪はある、資本主義社会の中に悪がある、現代社会は日本は悪に鈍感な時代、、 また、ある側面からみると、言葉が軽い時代、言葉と行動が伴わない時代、、 今は悪がばら撒かれている時代なのか? そのような時代、悪に鈍感になってはいけない、そのようなものには近づいてはいけない、遠ざけなければいけない、異物が異物と認識できなくなったらどんな世界になるのか不安である。 と勝手な解釈、、、 本書は、「悪」という視点で、基本から手繰り寄せての内容。善悪は表裏一体で併せ持つもの、その悪に引き込まれないためにどうすればよいのか、、を考えさせられる。 ここでは主に、キリスト教、聖書をベースに「悪」とはどういうものかと論じているが、普段、あまり接したことがない聖書の世界でもあり、 ああ~、そういうことを言っているのかな と、視野が広がった感じ、欧米人の行動を理解する上でも参考になる。 この方の著書を読むたびに、あの頭の大きさと「知の巨人」という言葉を思い出してしまう。 次から次から出版される本に、内容の重複が少ないのも、たんに売れている作家とは一味もふた味も違うと感じる。 その要約できないほどの内容を考えればこの方の本は安い、とてもお買い得だ。 にほんブログ村 ライフスタイル ブログランキングへ Facebook Twitter ----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------習志野わくわくMAP--------------------------------------------------------------------------「習志野防災かるた」が完成--------------------------------------------------------------------------「わくわく習志野」リニューアル版をアップ--------------------------------------------------------------------------足で拾ったビジュアル習志野情報--------------------------------------------------------------------------習志野の民話が形(本)になりました-------------------------------------------------------------------------- アクティブシニアネットワーク・習志野--------------------------------------------------------------------------夢こむさ習志野--------------------------------------------------------------------------

2017年12月15日

コメント(0)

-

今朝は茜浜に

先だって、「月日は百代の過客にして、そのあと、なんだっけね?」不意に質問が飛んできた、「なんだっけ?」思い浮かばずに、、 早速ネット検索、、 ああそうだった! 「行かふ年も又旅人也。」 芭蕉が45歳?頃の作か、、、う〜〜ん、、今年も残すところ半月余り、富士山が美しく見える季節がやってきた。 今朝は、寒風の中、茜浜に、、 気分がキリリとする。 にほんブログ村 ライフスタイル ブログランキングへ Facebook Twitter ----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------習志野わくわくMAP--------------------------------------------------------------------------「習志野防災かるた」が完成--------------------------------------------------------------------------「わくわく習志野」リニューアル版をアップ--------------------------------------------------------------------------足で拾ったビジュアル習志野情報--------------------------------------------------------------------------習志野の民話が形(本)になりました-------------------------------------------------------------------------- アクティブシニアネットワーク・習志野--------------------------------------------------------------------------夢こむさ習志野--------------------------------------------------------------------------

2017年12月14日

コメント(0)

-

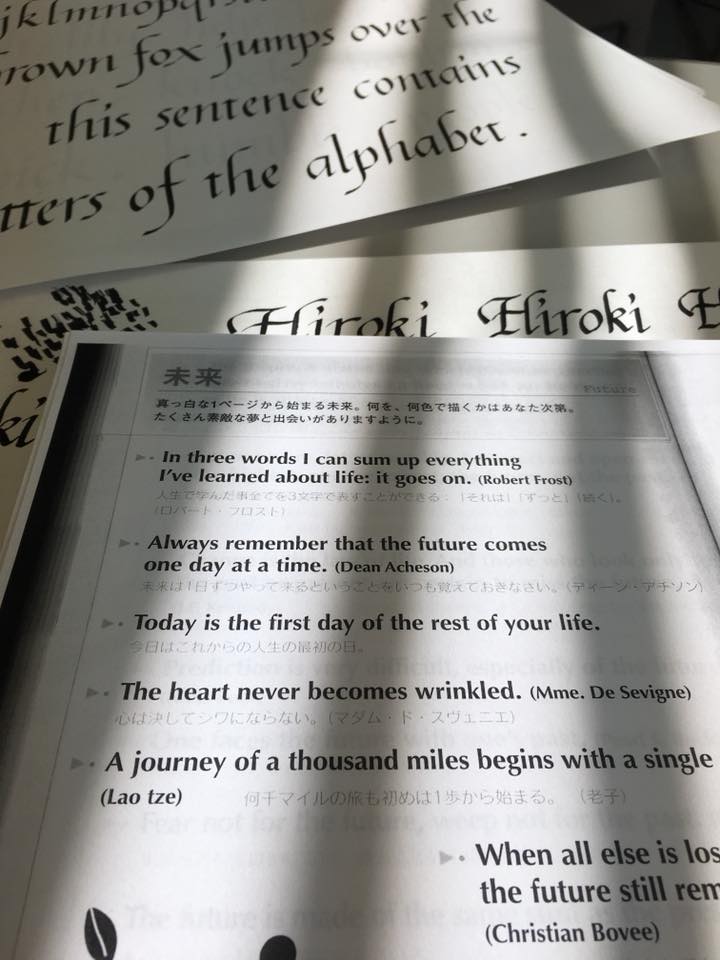

カリグラフィーの基礎講座 終了

今年後半のテーマの一つにしたカリグラフィー基礎講座の受講、7月から全8回のシリーズ、途中1回は開催日を間違えて受講できずに7回になったが、最終回は今までの復習も兼ねて作品を作成。一発勝負で随分と不本意な出来栄えになってしまったが、これもひとえに練習不足。 イタリック体の基礎は習ったので、以降、時間があるときに練習しよう、これは精神の集中にもとてもよい時間。 にほんブログ村 ライフスタイル ブログランキングへ Facebook Twitter ----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------習志野わくわくMAP--------------------------------------------------------------------------「習志野防災かるた」が完成--------------------------------------------------------------------------「わくわく習志野」リニューアル版をアップ--------------------------------------------------------------------------足で拾ったビジュアル習志野情報--------------------------------------------------------------------------習志野の民話が形(本)になりました-------------------------------------------------------------------------- アクティブシニアネットワーク・習志野--------------------------------------------------------------------------夢こむさ習志野--------------------------------------------------------------------------

2017年12月11日

コメント(0)

-

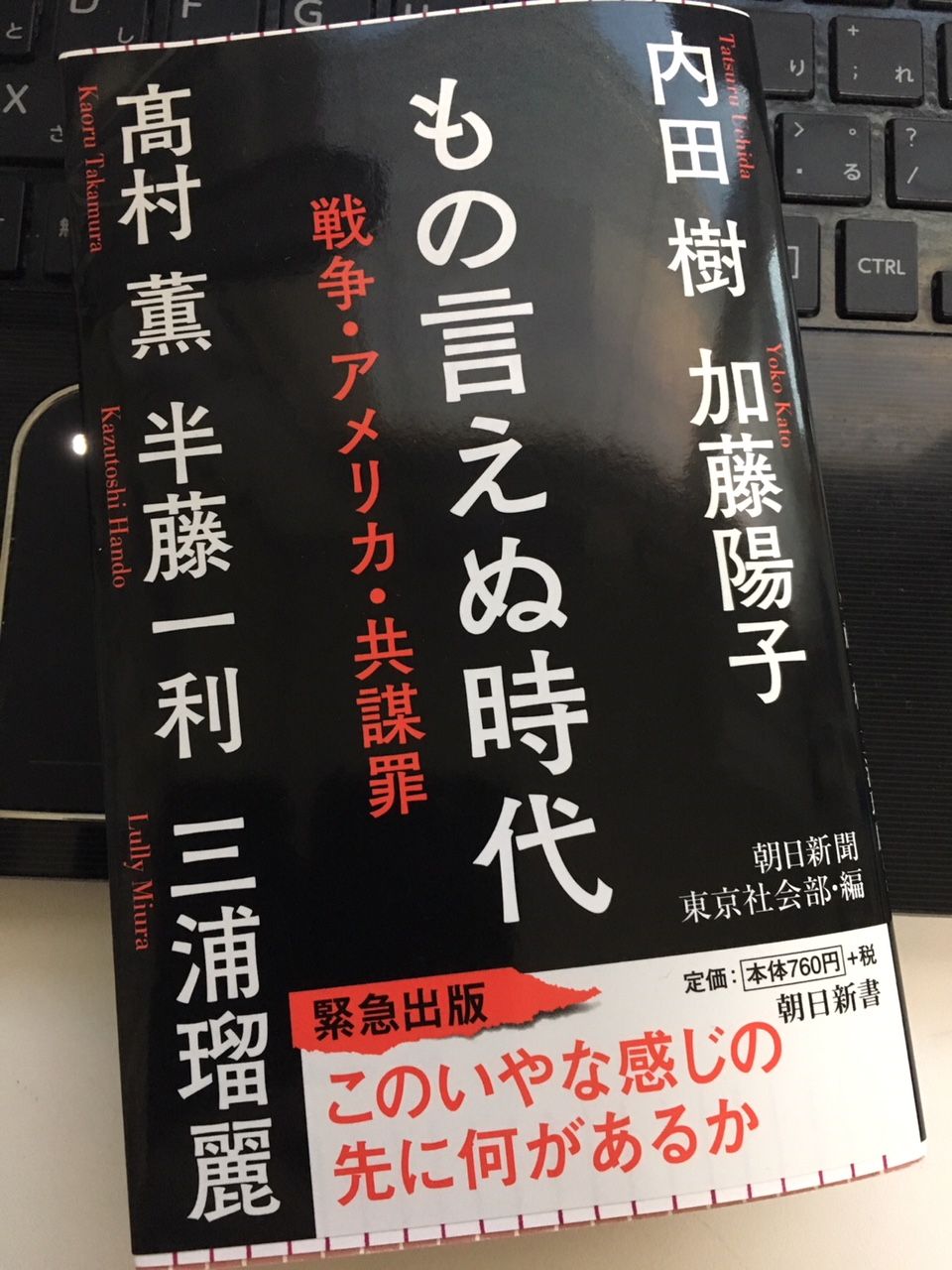

内田樹・加藤陽子他 著「もの言えぬ時代」

以下目次第一部 日本の未来と私たちの選択内田樹国家主権の回復は日本人の歴史的使命である文明的な転換点にある世界/人口減少と超高齢化に直面する日本/ネポティズムに陥った安倍政権/対米従属の中の「代官政治」/ 対米従属が生まれた歴史/理想の国はシンガポール?/今こそ日本の主権回復を加藤陽子国家と国民の関係が変わる時1.はじめに2.私的領域と公的領域 教育勅語をめぐる葛藤/教育勅語の位置づけの変容3.国会と内閣の関係 国会での審議形式の変化/退位をめぐる特例法の審議でも4.共謀罪をめぐる日本の対応 国連特別報告者の提示した論点/当局による監視活動への歯止めが必要/政府の反応の裏面にあった「大前提」とは/歴史から学べる事は何か高村薫異論を排除する空気に私は言葉で抗う「復古」を求める人々/横行する私的な歴史解釈/原則無視がもたらした結果/国民の日常生活が監視される/異論を排除する社会/立憲主義否定の出発点/しっかりと目を見開いて社会を見る/社会の暴走を許さない力がある日本語半藤一利日本はポイントオブノーリターンを超えた世界史の中の昭和史/明るかった昭和の暮らし/ポイントオブノーリターン/空襲の焼け跡で決意/戦争ができる国の条件/「共謀罪」法と治安維持法/歴史家が見る安倍政権/北朝鮮は大日本帝国の亡霊か/歴史は繰り返されるのか三浦溜麗9条を進行している人たちが戦争を起こす安倍政権の右傾化とはどういうものか/護憲が去り「生活保守」が台頭する社会/反米から反中に変わるナショナリズム/日本型リベラルの欺瞞/安倍政権と憲法改正/憲法9条を失った日本の行方/共謀罪をめぐる議論の問題点/徴兵制で批判されたことへの反論第二部 共謀罪は歴史をどう変えるか落合恵子伝えない不誠実さ、伝わらないジレンマドリアン助川反権力作品、いまは罪に問われぬが小林よしのり自由奪われた羊にさせられるのは嫌平野啓一郎監視されるかも、気にする社会恐ろしい周防正行心の内、絶えず監視される社会に溝口敦暴力団対処法の論法が一般人にも荻上チキ監視社会と堂々と示して審議を青木理自由が死滅する。それでいいのか宮嶋茂樹不肖・宮嶋「共謀罪」を語る江川紹子思考停止の雰囲気。それでいいのか田原総一朗自民党内に議論なし一番怖い池内了科学者の思想、裁かれた歴史も尾木直樹時間切れの多数決、やっちゃいけない小澤俊夫表現、文化にとっては致命的亀石倫子恣意的な運用は日常茶飯事杉浦正健当時は通すつもりなかった荻野富士夫治安維持法と危険性共通パトリック・ハーラン乱用されぬ仕組みづくりを水野智幸恣意的な運用に懸念以下、本文から“”部抜粋引用 “帝国化という文明史的趨勢と並んで、日本の場合は、人口減少という喫緊の課題が切迫しています。1億2,700万人の人口が21世紀末には中位推計で50,000,000人にまで減ると予想されています。80年余りで人口が70,000,000人減るのです。その時点での高齢者率は41%。このような人口減少・超高齢化を日本も、世界のどんな社会もかって経験したことがありません。どう対処していけばいいのか「正解」を知っている人間はどこにもいません。 何が起きるのか、社会構造はどう変わるのか。今すぐに周知を集めて予測を立て、対応策を講じる必要があります。でも、そのような危機感は社会的には共有されていない。いまだに政官財の要路にある人々は「成長戦略」とか「少子化対策」というような空語をむなしく語っているだけで、ゼロ成長、人口減の時代にどうやってソフトランディングするかという緊急で具体的な問いには取り組む気がない。“ “内閣と国会の関係は、静かに目立たないかたちだが、実のところ大きく変容をを遂げていると思われる。” “ネポティズムは「貧すれば鈍す」的状況で採択される典型的な政治的態度です。パイが大きくなっている局面では、一人ひとりのパイの取り分が増え続けるので、分配方法に多少のアンフェアがあっても、あまり気にしない。でも、これ以上パイが増大することが期待できないという「貧する」局面になると、権力者たちはあからさまに自分の身内にだけ手厚く分配していくようになる。森友学園・加計学園問題は今の政権のネポティズム的本質を露呈させたものです。 しかし、ネポティズムの毒は単なる身びいきとか利己心というようなものにはとどまりません。権力を持つものが身内とイエスマンだけを常用するというマナーは短期間にあらゆる領域に広がります。現に、権力を持つものが自分に阿諛追従する者たちだけを重用し、批判的なものには何も与えないという「ルール」はこの数年で日本中の全ての組織に蔓延してしまいました。“ “2015年の総務省のガイドライン改正により、捜査機関は、携帯電話事業者から特定人の位置情報を本人に通知することなく取得することができるようになっていることなどを忘れずにいたい。” 2000年以降、特に平成の中盤から後半にかけて、国際的な面や国内的な面を含め、社会の基本的な部分が変わってきた感が強い。とりわけ、この数年は、肝心な部分において、目に見えるところ、目に見えにくいようなところ、目に見えないところで、大きく変容していると感じる。まさに半藤氏がいうように「ポイント・オブ・ノーリターン」を超えたのかもしれない。 にほんブログ村 ライフスタイル ブログランキングへ Facebook Twitter ----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------習志野わくわくMAP--------------------------------------------------------------------------「習志野防災かるた」が完成--------------------------------------------------------------------------「わくわく習志野」リニューアル版をアップ--------------------------------------------------------------------------足で拾ったビジュアル習志野情報--------------------------------------------------------------------------習志野の民話が形(本)になりました-------------------------------------------------------------------------- アクティブシニアネットワーク・習志野--------------------------------------------------------------------------夢こむさ習志野--------------------------------------------------------------------------

2017年12月10日

コメント(0)

-

最後は半荘1回で締めくくり

今日はついでを利用して3カ所訪ねる予定を、、 まずは京橋で開かれていたカリグラフィー展を覗いたあと、 次は当初の予定が、出遅れて時間が厳しくなったので近くの東御苑に変更、 何とか陽があるうちに間に合った。 持ち物検査を受けて入場、ここの樹木や草花は種類が豊富で、それぞれが思いおもいにのびのびと元気なのが良い。無料でもあり、写真好きには格好の場所ではないかななどと、、 紅葉はピークを過ぎていたが、落ち葉がいい、まだ晩秋という雰囲気、 出口のそばで、今時には珍しい花?が、 、近づいて写真を、撮ろうとしていたら、「これ、さくら?」流暢な日本語で話しかけられ、とっさに「パハップス」なんて答えてしまった、、間違いではなかったかな? このあとはメインディッシュ、恒例の「花まる」で同期ミニ忘年会、共通点はひとつだけで、在学中はあまり知らなかった人がほとんど、同じクラス、同じクラブ、仕事つながりなどなどのいろいろなレイヤーが集まった世界、そこを、紐解き想像しながらの話が面白い。終了後、同じ降車駅の者同士で半荘1回限定で卓を囲んで楽しんだ。 にほんブログ村 ライフスタイル ブログランキングへ Facebook Twitter ----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------習志野わくわくMAP--------------------------------------------------------------------------「習志野防災かるた」が完成--------------------------------------------------------------------------「わくわく習志野」リニューアル版をアップ--------------------------------------------------------------------------足で拾ったビジュアル習志野情報--------------------------------------------------------------------------習志野の民話が形(本)になりました-------------------------------------------------------------------------- アクティブシニアネットワーク・習志野--------------------------------------------------------------------------夢こむさ習志野--------------------------------------------------------------------------

2017年12月06日

コメント(0)

-

思考がマンネリ化しないように、、

思考回路がマンネリ化しつつあり、少し日々のパターンから外れないと、ということで、Hさん主催の設立20周年シンポジウムに、 、 行く途中で見たイチョウ並木が光り輝いて美しい、講演メモから、いくつか、 ・自分の意思で働き方を作っていく社会・自己決定権を取り戻す・コミュニティでの経済循環の指標を作ったら ・ジャムセッション的、テーマ型チームの作り方・生活観光!そして、もはや言い古された言葉だけども「多足のワラジをはく」懇親会では、九州、宮城、埼玉、横浜などの方と名刺交換、ここにはサラリーマン的会合とは違う面白さがある。帰途、ネットを見ていたら、悲報が、、 京都に住むことになり、まだ寒い3月に、下宿を探しに訪ねた時に流れていた、花嫁B面の「この道」が耳に、、、 60〜70年代、フォーク、深夜放送、京都、また、一歩昭和が遠のいていく、、、 にほんブログ村 ライフスタイル ブログランキングへ Facebook Twitter ----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------習志野わくわくMAP--------------------------------------------------------------------------「習志野防災かるた」が完成--------------------------------------------------------------------------「わくわく習志野」リニューアル版をアップ--------------------------------------------------------------------------足で拾ったビジュアル習志野情報--------------------------------------------------------------------------習志野の民話が形(本)になりました-------------------------------------------------------------------------- アクティブシニアネットワーク・習志野--------------------------------------------------------------------------夢こむさ習志野--------------------------------------------------------------------------

2017年12月02日

コメント(0)

全11件 (11件中 1-11件目)

1