PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

一昨日の赤く染まる月。それは

3年ぶりの皆既月食。

古来の人は、「皆既月食は良く無い事が起こる兆し」としてとらえていたと言う。

また、昨日朝方、諏訪湖(すわこ)に出現した御神渡(おみわたり)現象。

古来の人は「御神渡りは上社の男神が下社の女神のもとへ出かけた跡」ととらえていたと言う。

御神渡(おみわたり)は諏訪湖が「全面氷結」した時に起こりうる現象で、気温が下降すると湖を分断するよに氷は収縮して湖上に亀裂が走る。その裂け目に水が貫入して再び膨張凍結して、いかにも何かが通ったかのような氷のせり上がりが起こると言う珍しい現象である。

※ 氷の筋道の方向やせり上がり具合でその年の豊作や吉凶なども占ったらしい。

夜空に不釣り合いな赤色は人を不安に駆り立てる。まして自ら光るように輝く月の異常事態である。

一方諏訪湖の方は、まだメルヘンを感じられる解釈であるが、古来わからない事を神の仕業

ととらえていた事の証拠である。

つくづく、古人(いにしえびと

)は自然の中に常に神を見い出していたのだろうな・・と思う。

倭人と渡来人 7 (醸造祖神 松尾大社)

磐座(いわくら)

磐座(いわくら)登拝の条件

霊亀の滝と(霊泉)亀の井

醸造祖神(じょうぞうそしん)松尾大社

醸造祈願祭りと醸造感謝祭り

酒造司(みきのつかさorさけのつかさ)

前回、松尾大

社は京都の神社としては最古と書きましたが・・。

実は秦忌寸都理(はたのいみきとり)が、松尾山の磐座(いわくら)に座す神霊を勧請しての松尾山の麓への

社殿の創建は701年(大宝元)ですが、信仰自体はもっと昔からあった

とされているからなのです。

2017年8月「 倭人と渡来人 5 番外 秦氏と蚕の社の謎

」 の中 、「 木嶋神社(このしまじんじゃ)の本来の氏神(うじがみ)

」 で、

カンナビ(神奈備)について紹介

していますが、 松尾山の磐座(いわくら)もまた、古代人より祀られてきた そう言う霊験な場所 だと言われています

。

よって、松尾大社の祭神の 本来の鎮座場所は巨石をいたたぐ松尾山

(標高223m)の頂上に近い大杉谷上部の磐座(いわくら)であり、松尾山自体が神域となっている のです

。

※ 現在は旧鎮座場所とされている

。

実はこの旧鎮座場所である松尾山の 磐座(いわくら)に参拝に行く事が可能です。

しかし、残念ながら今回は登って来ていません。紹介のみ ![]()

※ 神域ですから、登拝(とはい)には諸々の条件があり、写真を撮る事も不可能。

磐座(いわくら)登拝の条件

磐座(いわくら)に登拝する人はここで祓串(はらえぐし)で左右左と祓い清めて行かなければならない。

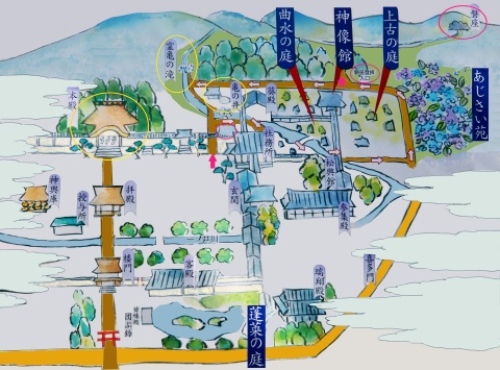

松尾大社地図から。 境内の裏山が松尾山。 磐座(いわくら)は地図の右上

。

社殿の背後の松尾山を含む約12万坪が境内だそうだ。

画面中、 ピンクの矢印

が磐座(いわくら)登拝。霊亀の滝。霊泉「亀の井」。への入口。

松尾山は別雷山(わけいかづちのやま)とも称され、七つの谷に分かれている。

社務所で登拝(とはい)料を払い、許可証をもらわないと登拝の参道には入れない。門が閉まっている。

参道の道はあまりよろしくないらしい。

松尾大社では磐座登拝道修復協賛金 一口500円を募っている。

上古の庭の裏手に磐

座(いわくら)を真下から拝める遙拝所(ようはいしょ)の登坂口がある。

下がその遙拝所(ようはいしょ)

あくまで、神様のお膝元・・と言う概念であり、正面はただの山の斜面。

左手に「心願」の杯(さかずき)投げコーナーがもうけられている。5枚 200円。

京都では何カ所か見たが、ここのは坂の上方面に樽があるので難しい。

届かないので一枚お持ち帰りしてきました。素焼きの小皿です。

登拝(とはい)と遙拝(ようはい)の違い は

、 登拝(とはい)は拝しながら登って神所に進む

事。

一方、 遙拝(ようはい)は遙か遠くから神所を仰ぎ見て拝む事

。

日本各地にある富士を遠くから拝む富士山信仰などは遙拝(ようはい)にあたります。

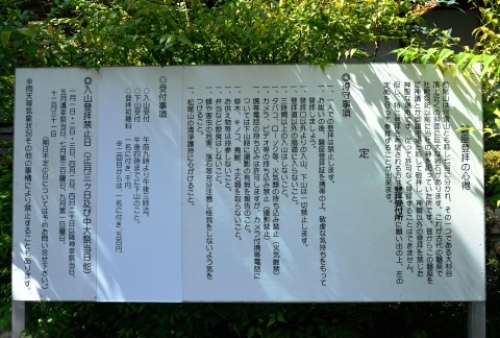

諸注意の看板。

看板は登坂口にありますが、簡単に紹介。

入山はいつでもできるものではなく、

登拝できない日や時がある

。(天候でも禁止になる事がある。)

入山には必ず入山 受付けが必要(記帳)で、許可証を必要とする

。(受付は9時~3時。下山は4時まで。)

※ 登拝の初穂料金は高校生以上1000円。2回目以降は500円。

一人での入山はできない

。(危険がある為と思われる。猿も出るらしい。)

カメラ、ビデオの持ち込

み禁止

。

およその所要時間1時間。

※ 松尾大社のサイトからでも確認できます。

社殿の裏山。

どうも松尾山はこんな岩盤でできているらしい。

磐座の写真が撮れないので苦肉の策なのであるが、実は 松尾大社の磐座(いわくら)は、かつて古墳時代に玄室の石切場だったのではないか? と言う説がある。

以前紹介した蛇塚古墳を調べていた時にこの説にあたったのだ。

※ 蛇塚古墳については、2017年

8月

「倭 人と渡来人 3 渡来系氏族 秦氏のルーツ」太秦 蛇塚古墳(へびづかこふん)

で紹介

リンク 倭人と渡来人 3 渡来系氏族 秦氏のルーツ

蛇塚古墳の場合、巨石の材質は堆積岩らしいが、近辺に巨石の採掘できる場所は無い。

巨石の運搬は当然 川、あるいは農水道が利用されたのだろうと考えると、松尾山の可能性はかなり高い。(保津峡も考えられるが・・ 。松尾山にかなり近接する一ノ井川が気になる。)

以前も紹介したが、 古墳時代の終わりは646年(大化2年)に出された薄葬令による。

つまりそれ以降の採掘は無くなり、岩山は祀られたのではないか? とも考えられるのだ

。

最も 社務所の人にそれとなく聞いたけど、そんな話は聞いた事もなさそうだった ![]()

岩の成分を調べれば解るだろうけどね。

手水舎(ちょうずしゃ)の亀

松尾大社ではあちこちに亀の像を見る。

それは 松尾大社ではの亀と鯉が神の使いとされている からだ

。

伝説では、 大山咋神(おおやまぐいのかみ)が山城丹波の国を拓くため保津川を遡った時、亀と鯉(急流)に乗ったと

言う寓話から亀と鯉 が神の使になったらしい

。

また古事記では、 首に三台(三つの星)をいただき、背に七星を負い、前足に離の卦を顕わし、後足に一支あり尾に緑毛・金色毛の雑った長さ八寸の亀』が谷より現れたと言う。

それを嘉瑞(かずい)として谷は霊亀に改元

。

※ 嘉瑞(かずい)はめでたい事。吉兆はめでたい事の前ぶれ。きざし。

霊亀の滝と(霊泉)亀の井

写真左奧の赤い鳥居の奧が霊亀の滝。

霊亀の滝からの水で出来た小川は御手洗川(みたらしがわ)と言うらしい。

つまりは 浄めの御手洗(みたらい)をする川 と言う事だが、川の目の前に霊泉があるからね。

亀の井

看板には神泉(しんせん)と書かれている。

茶道や書道の用水として汲み帰る人がいる霊泉らしいが、 延命長寿「蘇りの水」としても有名

だそうだ。

![]() 最も特異なのは、 酒造家(蔵人)がこの水を酒の元水として持ち帰り、仕込み水に混ぜて用いる風習があった

事だ。

最も特異なのは、 酒造家(蔵人)がこの水を酒の元水として持ち帰り、仕込み水に混ぜて用いる風習があった

事だ。

醸造の際 にこの水を混ぜると酒が腐らない と

信じられていた? なんて説も出ているが・・。

江戸時代には各地の酒蔵関係者が参拝に訪れ、水を汲んで帰ったと言う が

、実際、江戸時代の酒造家のテキスト(壱子相伝 酒蔵口伝)には松尾大明神への信心が説かれていたらしい。

それ故、松尾大社は昔から酒神として酒造関係者の信仰を集めている。

霊亀の滝

松尾大社では、古来、 開拓、治水、土木、建築、商業、文化、寿命、交通、安産の守護神

として仰がれ、特に 醸

造祖神として、全国の酒造家、味噌、醤油、酢等の製造及び販売業の方から格別な崇敬があると言う。

※ 先に「亀の井」を紹介しましたが、酒蔵家だけの神様ではなく、醸造には醤油・味噌・酢も含まれる。

境内には全国の酒蔵の菰樽(こもだる)が奉納され並んでいる。

酒樽の破損を防ぎ保護する為に菰(こも)を巻いた菰冠樽(こもかぶりだる)。

その起源は海上運搬の始まった江戸時代。

上方から江戸に酒荷を輸送する樽廻船(たるかいせん)に合わせ四斗樽(72リットル)が登場。その破損が問題になったらしい。

※ 72リットルで一升瓶40本分。

醸造祖神(じょうぞうそしん)松尾大社

松尾山の神様。大山咋神(おおやまぐいのかみ)が醸造祖神となった理由

は

松尾大社 所蔵の 「酒由来の事」による伝説

です。簡単に略すと

神代の昔、八百万の神々が松尾山に懇親会に集まった時、水ではしのびないと、山田(嵐山)の米を蒸し、東流の清水を汲み、一夜にして酒を造り、大杉谷の杉の木で器を造り神様方に振るまった

。

つまり、

大山咋神(おおやまぐいのかみ)は神様に出す為にお酒を造った神様だと言う事。

松尾大社 お酒の資料館の掛け軸より

また、松尾大社 所蔵の1834年(天保5年)の 「造酒三神と云所謂書」

では

45代 聖武天皇(701年~756年)の御代、733年(天平5)に社殿背後の御手洗谷(みたらしだに)より醴泉(れいせん)湧き出る

。

※ 醴(れい)は、通常「甘酒の意」であるが、「旨い味の水」が湧き出た・・と言う事。

託宣の結果、諸人はこの醴泉(れいせん)を飲むべし。諸々の病を癒やし、寿命も伸び長くなる。

またこの御手洗の泉をもって酒を醸して我を祀らば寿福が増長。家門繁盛して自然と造酒の業に霊功を得て造酒にあやまちあるべからずとの御霊告於今に著しく諸国遠近の造酒家おのおのにも当社に詣で御手洗の泉を酌み持ち帰りて酒を醸し・・。

733年に御手洗谷の泉(霊泉 亀の井)が湧き、それはとても旨い水であった。

その水は飲めば病にも効き寿命も延びる。

またそれで酒を造って我を祀るなら福が来て家は栄え、酒造りの功績を得るであろう。

酒造家は当社に詣でて泉を持ち帰りそれで酒を醸すと良い。

以上は、亀の井の伝説にほぼ一致する。

ところで、 酒造りは「卯の日」にはじめ、「酉の日」に完了する慣わしがある

そうだ。

松尾大社では、 秋に醸造祈願の為の「上卯祭」)(11月 上卯日)

が行われる。

また

春には醸造の成功を感謝する「中酉祭(ちゅうゆうさい)」(4月 中酉日)

が行われる。

毎年11月上の卯の日の醸造安全祈願祭(上卯祭)では 全国の和洋酒、味噌、醤油、酢等の醸造業はもとより、卸小売の人々も参集し、盛大に醸造安全を祈願が行われる

。

守札としての大木札(だいもくさつ)を受けて持ち帰り、蔵の神棚に奉斎してからお酒造りを始める醸造家かは多いらしい。

下が醸造関係者に授与される守護の大木札(だいもくさつ) 見本

これらの祭事には、灘の酒造会社各社から役員や杜氏なども一同に介し、参拝し大木札(だいもくさつ)を戴くらしい。

酒造司(みきのつかさorさけのつかさ)

ところで秦氏(はたうじ)とお酒の関係がなかなか見つからない。

21代 雄略天皇(在位456年

~479年)の時代に側にいた秦氏は秦酒公(はたのさけのきみ)。

名前からするとお酒造りをしていた人なのか? とも思う。

それを証明するすべは無いが、 酒宴が朝廷の重要な行事にとなった律令下(7世紀末~10世紀)に宮中には酒造司(みきのつかさ)と呼ばれる官職があった

。

主な職務は酒や醴(あまざけ)、酢などの醸造で、宮中で供される 全ての酒造りもなされていた官営工房であり、酒造技術も、この司で進歩発展したと言われる。

因みに

平安中期の延喜式」神名帳には酒造司(みきのつかさ)について書かれた条文があり

、「御酒(ごしゅ)」「御井酒(ごいしゅ)」「醴酒(れいしゅ)」「三種糟(さんしゅそう)」などいろいろな種類のお 酒の仕込みや配合等が詳しく記述されているらしい。

それによればどうもお酒は行事や季節により使い分けられていたらしく、例えば「三種糟(さんしゅそう)」は正月用で、米、麹、麦芽に酒を加えて造られるみりん系らしい。

奈良の平城京跡からも酒造司(みきのつかさ)に関する木簡やお酒を貯蔵した坪が出土していると言うが、![]() どうも 平安京の酒造司(みきのつかさ)の実務を担当していたのが秦氏(はたうじ)らしい のだ

。

どうも 平安京の酒造司(みきのつかさ)の実務を担当していたのが秦氏(はたうじ)らしい のだ

。

秦氏の関係する所には良き水と米がある。![]()

さて、今は摂社である松尾月読神社も載せたかったのですが、入り切らずに終わります。

-

京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & … 2021年12月11日

-

京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と… 2021年11月16日

-

西国の寺社(Back number) 2021年11月02日