全1389件 (1389件中 1-50件目)

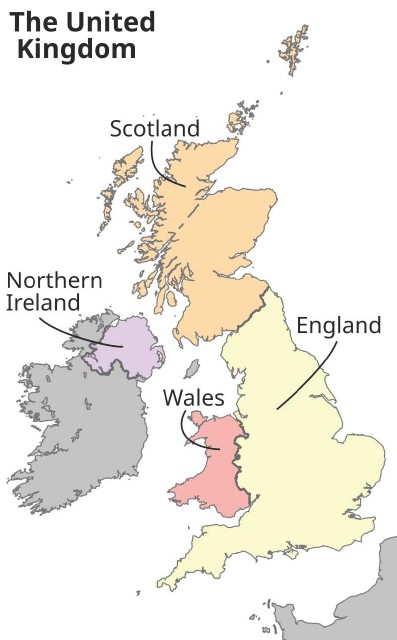

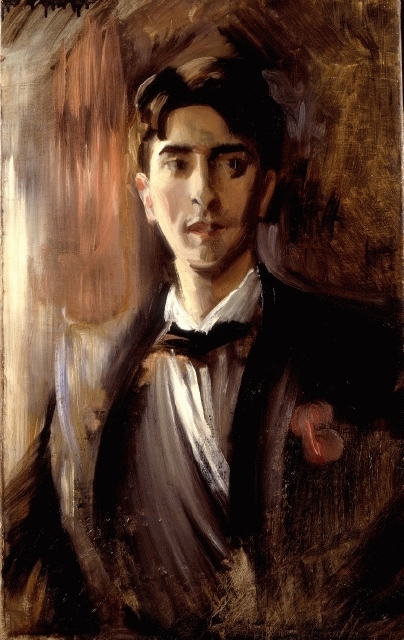

-

イングランド国教会と三王国の統合3 名誉革命

やっと安定して接続できましたが、最悪です。更新する度に違うところが崩れます。近年は政治に興味もなかったが、自民党総裁になった高市早苗氏とりまく与野党の攻防。公明党離脱による首相指名の行方が面白すぎた。あれからYouTube三昧である。どんなドラマよりも面白かった。そして憲政史上初の女性首相となった高市早苗氏。とにかく仕事が早くて素晴らしい。毎日いろいろ更新されているからこれまた見ごたえがある。外交デビューも完璧でした。即断即決できる賢さと、敵と戦うだけの語学力もある。かわいくて頼もしい女性の新首相に日本国民として鼻が高いです。でも、これからが大変。一番の問題は古い因習からの脱却だろう。足を引っ張るのは同じ党内にもたくさんいるのだから・・。それにしてもオールドメディアの有様は何だ? ネット配信で記者会見や対談の映像を直接見ている視聴者からすると、解釈が違うと言うよりは内容を一部カットしてのあきらかな偏向報道が観て取れる。揚げ足とりしかしていない。どうしてそんな解釈をする? 思想の扇動?マスコミってそもそもそう言うものか・・。以前マスメディアの市民扇動でフランス革命が起きてしまった。と言う話を書いてました。「マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃」のラストの項、「革命をあおったマスコミ」。リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃さかのぼれば、宗教戦争(15~16世紀)の頃からこうした事象が始まったらしい。※ 印刷技術が開発されたからです。あの頃はメディアが限られていた。でも今は情報元も自分で選べる時代。インターネットの時代になって様代わり。テレビ離れは加速している。さて、本題です。今回はチャールズ2世がイングランド王に返り咲いた王政復古(1660年)以降の話しとなります。全3回の最後です。宗教が複雑に入り組んでいるところなので詳しくやりました。本来ここは一言ではすまされない諸事情盛りだくさんな所なので・・。写真はウェストミンスター(Westminster)から。ラストの方にまとめて載せています。また、王族の肖像画は全てウィキメディアから借りています。イングランド国教会と三王国の統合3 名誉革命今回登場のイングランド国王チャールズ2世の後継者問題ジェームズのカトリック改宗問題ライハウス陰謀事件(Rye House Plot)ジェームズ2世(James II) 即位軍人として活躍名誉革命(Glorious Revolution)名誉革命の真実ジェームズ2世が議会に嫌われた訳ジェームズ2世の政策権利章典(Bill of Rights)の本意王妃の妊娠が革命の発動につながるオラニエ公ウィレム3世議会が擁立したオラニエ公敵対国だったネーデルランドの総督家と英蘭戦争メアリーとウィレム3世の結婚オラニエ公によるイングランド進軍オラニエ公のマスメディア戦略メアリー2世女王(Queen Mary 2)ジェームズ2世 廃位か? 退位か?議会はジェームズ2世を退位と認定ボイン川の決戦(Battle of the Boyne)King and Queen二人の王の統治ケンジントン宮殿(Kensington Palace)メアリー2世の早すぎる死グレートブリテン王国(Kingdom of Great Britain)アン女王(Queen Anne)ステュアート家の後継者ウェストミンスター(Westminster)アングロサクソン人からケルト人の王国に市民に求められて王国に戻ったイングランドであるが、王国は再び後継者問題で揺れたのである。そして次代王についたのが実弟のジェームズ2世。しかし、国王はカトリック教徒になっていたから議会は国王の政策に疑心暗鬼。ついに議会はカトリックの王を排除して、今まで敵対していた国からプロテスタント信仰の王を呼んだのである。それが「Glorious Revolution」。日本では「名誉革命」と和訳されている事件である。要するに、宗教がらみで、またひと悶着(もんちゃく)起きたのである。今回登場のイングランド国王7. チャールズ2世(Charles II)(1630年~1685年) スコットランド王(在位:1649年~1685年) ※ スコットランドでは前王死去に伴い1649年に即位している。 イングランド王 (在位:1660年~1685年) クロムウェルによるイングランド共和国(Commonwealth of England)(1649年~1660年)時代を経てイングランドが王制復古した時にイングランド王として即位。 プロテスタントであったが、死の間際にカトリックに改宗したと言われる。8.ジェームズ2世(James II)(1633年~1701年) イングランド・スコットランド・アイルランド(在位:1685年~1688年) 兄、チャールズ2世と共にプロテスタントとして育てられていたが、フランス滞在中? (1668年or1669年頃)密かにカトリック信者になっていた。その事実が判明するのは1673年の法改正による宣誓拒否での事。カトリック教徒の王では問題があるが、イングランド王には即位できた。 しかし、再婚したジェームズに再び子供が生まれた時に議会は国教会がカトリックに戻るのを危惧。議会により追放される。名誉革命(ジェームズ2世追放の後)ネーデルランドから、共同統治者として娘メアリーとその夫が来て同時即位。※ 同時即位はするが、メアリーが先に亡くなりウィリアム3世が残った。9.メアリー2世(Mary II of England)(1662年~1694年) イングランド・スコットランド・アイルランドの女王(在位:1689年~1694年)10.ウィリアム3世(William III)(1650年~ 1702年) イングランド国王・スコットランド国王・アイルランド国王(在位:1689年~1702年) 1694年以降単独で王位に付いている。 ※ (スコットランド王)ウィリアム2世。 ※ ネーデルランド出身の王の正式名はオラニエ公ウィレム3世(Willem III van Oranje)11. アン・スチュアート(Anne Stuart)(1665年~1714年) イングランド・スコットランド・アイルランドの女王(在位:1702年~1707年) 最後のイングランド王国・スコットランド王国君主であり 初代グレートブリテン及びアイルランド王国君主(在位:1707年~1714年)となった。 また、彼女はステュアート朝最後の君主。スチュアート家(House of Stuart)は後継者が途絶え、アン女王最後に終わる。 次代はハノーバ家(House of Hanover)(1714年~1901年)に移行。チャールズ2世の後継者問題冒頭も触れたが、王制復古でイングランド王になった チャールズ2世(Charles II)(1630年~1685年)。しかし正式な妃であるポルトガル王女キャサリン・オブ・ブラガンザ(Catherine of Braganza)(1638年~1705年)との間には子供ができなかった。(妊娠はしているが流産)実はチャールズ2世は愛人が多く、認知した庶子も14人いたが、嫡子と非嫡出子を明確に分けていたから庶子に王位継承させるつもりがなかった。チャールズ2世は実弟のヨーク公ジェームズを王位継承者に考えていた。しかし、ジェームズ(2世)はやらかしたのである。何とジェームズは誰も知らぬまにカトリック教徒になっていた事が判明する。それは国王チャールズ2世にとっても、議会にとっても、市民にとっても衝撃の事実であった。ジェームズ(2世)のカトリック改宗問題ジェームズも生誕の洗礼はウィリアム・ロードによってされているので当初はイングランド国教会のプロテスタントであった。それが1668年or1669年にカトリックの聖体拝領を受けていた事がイングランドにできた新法の元で発覚してしまった。※ 1673年イングランド議会はすべての文民および軍人官吏はプロテスタントとしての宣誓をし、イングランド国教会による聖体拝領を受ける事を法律で義務付けると言う法案が成立。これはプロテスタントかカトリックか? を確認する為の踏み絵みたいな法案だったのでジェームズは海軍大将の地位を放棄してこれを拒絶した事でバレたのだ。兄で王のチャールズ2世は後継のジェームズの改宗に反対したが本人の意思は固かった?後継問題を考えたチャールズ2世は取り合えずジェームズの娘メアリーとアンを英国国教会で育てる事を約束させている。また、メアリーの結婚相手として、オラニエ公に嫁いでいた妹(チャールズとジェームズの同母妹)の息子ウィレム3世との縁談を薦めた。※ ネーデルランドのオラニエ公家は生粋のプロテスタント。一方、イングランド議会は強く懸念。カトリック教徒が国教会を乗っ取る? 陰謀論まで出てヒステリーに反応。ジェームズの王位継承権を排除する法案がホイッグ党から出されている。また、チャールズ2世の非嫡出子である初代モンマス公爵ジェームズ・スコットに王位を継承させる案まで出されている。しかし、これらをチャールズ2世は議会を解散して阻止している。誰よりも次代は弟ジェームズに継がせたかったらしい。ライハウス陰謀事件(Rye House Plot)1680年、ジェームズは全ての政策決定機関から退きイングランドを離れていたが1683年、チャールズ2世とジェームズを暗殺して、共和主義革命をおこし、再びクロムウェル流の政府を再建しようと言う陰謀(ライハウス陰謀事件・Rye House Plot)が発覚する。この陰謀にかかわっていたのがエセックス伯や王の庶子モンマス公を含む著名なホイッグ党員。※ モンマス公は亡命。この暗殺事件は、革命派よりはむしろ国王とジェームズへの市民の同情が強まったと言う。それ故、ジェームズがカトリック教徒であっても、即位を受け入れる決心が市民にはできたらしい。何しろイングランド共和国がトラウマで、市民は2度と王制を否定するつもりはなかったからだ。1685年、ジェームズ2世は何の問題もなく戴冠した。ジェームズ2世(James II) 即位8.ジェームズ2世(James II)(1633年~1701年)(在位:1685年~1688年)イングランドとアイルランドの王としてジェームズ2世即位。スコットランド王としてはジェームズ7世として即位。Portrait of James II of England with Garter Collarガーター勲章をつけたイングランド王ジェームズ2世の肖像画家 Sir Peter Lely (1618年~1680年) 所蔵 Bolton Museum and Art Gallery(ボルトン美術ギャラリー)軍人として活躍自由奔放なところがあるが、軍人としての才覚はあり、司令官としての能力は高く評価されている。イングランド共和国時代に兄弟は単に亡命していたわけではなく、フランスの将軍の元で軍人としてスペイン領ネーデルラントでの戦線に参加もしていた。★シェームズはフランス軍のテュレンヌ将軍や軍指揮官のコンデ公から軍人としての才能を高く評価されている。王政復古後はヨーク公(Duke of York)の称号を得、海軍総司令官としてイングランド海軍を束ね海軍の再建にも尽力している。また1660年10月には王立アフリカ冒険会社(Royal Adventurers into Africa)の総督になっている。次回「欧州の交易路」編の方で改めて載せます。北アメリカのオランダ植民地ニューアムステルダムをイングランドが占領したことが発端で第2次英蘭戦争(1665年~1667年)勃発。前線で指揮官として活躍している。※ 初代サンドウィッチ伯爵エドワード・モンタギューと父方の従兄カンバーランド公ルパートと共に参戦。1665年のローストフトの海戦でオランダ艦隊に勝利もするが1666年6月の海戦では次期王位継承者を前線におけないと言う兄王の配慮で後方にまわされ、海戦自体は敗北。英蘭戦争のさなか、疫病が発生。また1666年には歴史に残るロンドン大火が発生。ジェームズはこの指揮をとり活躍している。The Great Fire of London(ロンドン大火)ウィキメディアよりお借りしました。画家不明所蔵 London Museum 絵画の右に見えるのがロンドン塔。燃えているのはシティの街?ロンドン市内の家屋のおよそ85%(1万3200戸)が焼失。これにより中世のロンドンの街は消滅したと言う。これにより木造建築の禁止などの規制ができた上に、世界初の火災保険が誕生したらしい。同じ位置の現在の写真から比べると、燃えているのはやはりシティ・オブ・ロンドン(City of London)のようです。※ ロンドン塔もシティ・オブ・ロンドンの領域。第2次英蘭戦争中の1666年6月の海戦ウィキメディアよりお借りしました。画家 Abraham Storck(1644 年~1708年)所蔵 National Maritime Museum因みに第2次英蘭戦争はイングランドの敗北で終わったが、戦争の発端となった北米のニューアムステルダムは正式にイングランドに割譲され、ヨーク公ジェームズに与えられたからニューヨークの街が誕生した。※ 1667年ブレダ講和条約(Treaty of Breda)。第3次英蘭戦争(1672年~1674年)での敗北後、ジェームズは海軍総司令官を辞任。結婚は早かった(26歳)。1660年王政復古後、すぐ腹心の部下の娘(平民)と結婚。母は反対であったらしいがすでに懐妊していたこともあり認められたがイングランド王室初の庶民との結婚になった。そのアン・ハイド(Anne Hyde)は1671年に亡くなったので1673年、イタリアの王女メアリー・オブ・モデナ(Mary of Modena)と再婚している。この王女との間に男児が誕生した事が国王追放の引き金になる。名誉革命(Glorious Revolution)名誉革命の真実名誉革命(Glorious Revolution)(1688年~1689年)は世界史で出るので名前くらいは暗記した事があると思うが、一連の欧州で起きた宗教改革が理解できていないと説明読んでも理解が追い付かない。他国の宗教改革、あまり興味は無いだろうが、実は避けるわけにはいかない重要な英国史の一片なのです。簡単に説明すると、イングランド国教会がカトリックに戻るかもしれない状態を議会が阻止し、プロテスタントを維持した騒動です。その目的の為に、英国議会は自国の正当な国王(ジェームズ2世)を追い出す事にした。かつて敵対していたこともあるプロテスタント国のネーデルランドからウィレム3世を招聘(しょうへい)し、国王を武力で追い出し、さらに、国王の娘メアリーに女王としてイングランドで即位してもらう事。が当初の議会のシナリオ。結果、議会の目論見は成功するが、想定外はメアリーとウィリアムの二人即位となった事。普通に考えれば国家転覆を議会が計画したとんでもない話です。つまり、名誉革命の名称は、議会派目線でプロテスタントと言う名誉を守ったと言う話なのですが、現国王であったジェームズ2世からしたらとんでもない反逆罪です。それ故、立場が違えば「名誉」とは言えない。だからこの名称もいかがなものか? と思う。★そもそも国王が本気でカトリックに路線変更しようとしたかは不確実。全ては議会の先走りだったかもしれないのだ。1688年 名誉革命。ネーデルランドのイングランド進行。ジェームズ2世、フランスに亡命。 メアリー2世・ウィリアム3世のイングランド共同統治の開始。1689年 権利の章典(Rights enacted)の制定。ジェームズ2世が議会に嫌われた訳王制復古で王となったチャールズ2世の後を継いで国王に即位した弟 ジェームズ2世はカトリック教徒であると公言していて、一時は問題になったが、それでも市民は彼を国王に向かえた。しかし、カトリック教徒の王が市民に歓迎されて即位しているのに、議会は最初からこの王に猜疑心と警戒心を持っていた。国王となったジェームズ2世の数々の親カトリックな政策に対して、議会は不安になった。イングランド国教会は再びカトリックに戻るのではないか? 彼らの猜疑心は日増しに増大。★確かにジェームズ2世が即位し、カトリック教徒らに対する寛容な政策が始まっている。と言うよりは、今までカトリック教徒は差別され虐げられていた為に能力があっても要職に就く事も出来なかった現状がある。同じカトリック教徒として、王は心を痛めていたのだと推察する。王の制度改革は、そうした流れからのもの。例えば、カトリック教徒をあぶり出す為のプロテスタント宣誓の拒否を可能にした。プロテスタント宣誓は、キリスト教の踏み絵であったからだ。また、連隊の指揮官にプロテスタト以外の信仰者(カトリックなど)でも就けるように改正。★それ故、ジェームズ2世はこの不平等を無くすべく法改正をしたかった。と言うのが当初の目的であったと思う。しかし、要職をとりあげられたプロテスタントらの不満は起きる。議会はこれを王の横暴として反対したからジェームズ2世は議会を解散。結局、議会を開いてもカトリック嫌悪で反対しかしないから、業を煮やした王は無議会の中で自身の想う政策を進める決心をしたのだろう。無議会政治に対する議会の反発は大きかったが、イングランド議会は自分らの意見を通す為に絶対譲歩をしない。交渉で歩み寄る姿勢は皆無? 時間の無駄。早く先に進むには議会の解散しかない。歴代の王と議会の関係を見ていてこの決断は正しいと思う。が、その行為は王権を持って実力行使した。と言う話になるから王の暴走とか、横暴などと批判される事になった。★特にホイッグ党の歴史家たちがジェームズ2世を残酷な絶対主義者、その治世を「狂気に近い暴政」と評し後世に伝えた事は現在に至るジェームズ2世の評価をゆがめた原因と言える。ジェームズ2世の政策ジェームズ2世は3王国すべてにおいて刑罰法の廃止を主張。免罪符の宣言(Declaration of Indulgence)と呼ばれるそれはカトリック教徒とプロテスタント非国教徒の両方を処罰する法律の無効化を国王特権を使って行使。またカトリック教徒への寛容をスコットランド枢密院に求めたりしているし、国内を回り自らの寛容主義政策を理解してくれるよう演説訴している。"suppose... there should be a law made that all black men should be imprisoned, it would be unreasonable and we had as little reason to quarrel with other men for being of different [religious] opinions as for being of different complexions.「仮に...黒人男性全員が投獄されるべきという法律が制定されたとしたら、それは不合理であり、肌の色が違うのと同じくらい、宗教上の異なる意見を持つ他の人と争う理由はほとんどないだろう。現在なら、当たり前の事であるが、この当時はそれさえも無理難題であった?★ジェームズ2世の宗教的寛容政策が、クエーカー教徒、バプテスト教徒、会衆派教会、長老派教会といった宗教的非国教徒から多大な支持を得ただろう事は言うまでもないだろう。特にカトリック教徒の多いアイルランドでのジェームズ2世王への支持は大きかった。が、イングランド議会や国教会の者らは自分らの権利が縮小される事が不満だった。ロンドン大学の教授で17世紀を中心とする歴史家のジョン・ミラー(John Miller)(1946年~ )氏は2000年の著作で、ジェームズ2世の絶対主義の主張を認めつつも、「彼の主な関心事は、カトリック教徒の信教の自由と市民的平等を確保することだった。いかなる『絶対主義的』手法も…本質的には、その目的を達成するための手段に過ぎなかった」と主張している。私も同意。ジェームズ2世の求めたのは信仰の自由であったと想う。ジェームズ2世は、イングランド国教会のカトリック化までは決して考えていなかったはずだ。プロテスタントだけでなく、そこにはカトリック教徒も、また他の信仰を持つ者でも、仲良く共存できる国造り。それができたら争いは起きないはずなのだから・・。これは、彼の祖父、ジェームズ1世が最初に考えていた事。父のチャールズ1世も中道政策をしたかったのに議会は内戦に持ち込んで反対したし、結果、父のチャールズ1世は処刑された。ジェームズ2世もまた王権をかざすしかない立場で、強硬な態度で議会に立ち向かったが、王の正義は否定され、議会は国王を追放した。諸悪の根源は、当時のイングランド議会の民度が低かったと言う事だ。最も、根幹は他者を受け入れないと言うカルバン派の宗教姿勢にあったとも思えるが・・。後世、反対派により王は悪人のように語られてきたが、近年ジェームズ2世は再評価されている。権利章典(Bill of Rights)の本意1689年イングランド議会は権利章典(Bill of Rights)を制定した。内容は以前からもそうであったが、正式に議会の権利を条項化し、王制の不可侵を確認するもの。つまり、議会が王制に対して付けた制限である。が、この章典のメインは「カトリックの者は王になれない。」と同時に「王の結婚相手もカトリックは認めない。」と言う所につきる。そもそも、名誉革命はそれが原因で起きているからだ。もっとも、アイルランド議会はイングランドのそれを認めなかった。王の定める「免罪符の宣言(Declaration of Indulgence)」を支持。カトリック教徒とプロテスタント教徒に信教の自由を与えている。アイルランド議会のが民度が高かったね。王妃の妊娠が革命の発動につながるジェームズに猜疑心しかない議会。当初は次代はジェームズ2世の二人の娘のいずれかが女王になる予定であった。しかし、1673年にジェームズはカトリックの姫と再婚した事から議会は焦り出す。ジェームズの再婚相手はイタリア名家エステ家モデナ公(Ducato di Modena e Reggio)の娘。※ 再婚してからジェームズは王に即位。ジェームズ2世となっている。メアリー・オブ・モデナ(Mary of Modena)(1658年~1718年)の肖像 1680年画家 Simon Pietersz Verels所蔵 不明1673年に、15歳で当時ヨーク公だったジェームズと結婚。1675年から1682年までに生んだ1男4女は全て夭逝。1685年、ジェームズが国王に即位。メアリーは王妃に。1687年、王妃妊娠。議会は慌てだす。1688年、ジェームズ・フランシス・エドワード・ステュアート(James Francis Edward Stuart)(1688年~1766年)王子誕生。皇子誕生から5カ月後に議会の工作でネーデルランド軍がイングランドに進軍。ジェームズ2世が王位を追われるとメアリーは王子ジェームズ・フランシスを連れてフランスへ亡命。オラニエ公ウィレム3世議会が擁立したオラニエ公カトリック教徒の王ジェームズ2世はとりあえずガマン。しかし、次代もカトリックの王が就く事だけは阻止しなければならない。議会は、王妃の妊娠と同時に最悪の事態を想定し、ジェームズ2世の娘でオラニエ公に嫁いでいたメアリーの夫で娘婿のウィレム3世(Willem III)(1650年~-1702年)との交渉に入っていたらしい。オラニエ家とはそもそも英蘭戦争での戦い相手であったが、妹がオラニエ家に嫁いでいたからウィレム3世(Willem III)は王の甥でもある。William III(ウィリアム3世) 1680年画家 Godfrey Kneller所蔵 Scottish National Gallery 蘭名: ウィレム3世(Willem III)(1650年~-1702年)英名: ウィリアム3世(William III)オラニエ公・ナッサウ伯(在位:1650年~1702年)オランダ総督(在職:1672年~1702年)イングランド・スコットランド・アイルランド国王(在位:1689年~1702年)。※スコットランド王としてはウィリアム2世として即位。オラニエ・ナッサウ家(Orange-Nassau)はナッサウ(現ドイツ西部)に土地を持つ有力貴族。ナッサウ・ジーゲン伯(Count of Nassau-Siegen)の家系。独立の父となったウィレム1世(Willem I)(1533年~1584年)がオラニエ・ナッサウ家を開いてからずっとネーデルランド総督を世襲してきた一族である。しかし、ウィレム3世は誕生直前に父を亡くした事からすんなり総督にはなれなかった。1672年、ウィレム3世は自らの働きでネーデルランド総督の位を奪還してる。1689年、名誉革命におけるイングランド進軍の時はネーデルランド総督であった。以前「アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭」の中、「独立の父 オラニエ公ウィレム1世」でナッサウ家については書いてます。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭敵対国だったネーデルランドの総督家と英蘭戦争なぜ? 3度の英蘭戦争をしていた相手国から王を迎えたのか?議会のなりふり構わずの姿勢には驚きだ。少し前までイングランドとネーデルランドは英蘭戦争(Anglo-Dutch Wars)で敵対していた関係である。前述ジェームズ2世(James II)自身が第2次英蘭戦争(1665年~1667年)と第3次英蘭戦争(1672年~1674年)で海軍の指揮をとっているのにだ。第2次英蘭戦争(1665年~1667年)イングランドとネーデルランド間の植民地問題が発端。イングランドは北米のネーデルランド植民地ニューアムステルダムを占領して開戦。1667年6月ネーデルランド軍によるメドウェイ襲撃ウィキメディアよりお借りしました。画家 Pieter Cornelisz van Soest (1640年~1667年)所蔵 Royal Museums Greenwich (グリニッジ王立美術館)1666年のロンドン大火の後、イングランドで停泊中のイングランド艦がネーデルランド軍の奇襲をうけた惨事。イングランドの経済的打撃は大きかった。この翌月1667年7月にイングランドはブレダの和約(Treaty of Breda)を持って第2次英蘭戦争を終結させた。イングランドの敗北であったが、ネーデルランドも継承戦争と言う問題を抱えていたから今後のイングランドとの協力関係の為にニューアムステルダムはイングランドに正式に譲渡。(後のニューヨーク)。最もイングランドも香料諸島からの撤退など両国の植民地の住み分けが行われた。第3次英蘭戦争(1672年~1674年)しかし、英蘭の戦いは三度訪れる。1672年、フランス軍のネーデルランド進行から第3次英蘭戦争(1672年~1674年)が始まった。イングランドは、フランスのルイ14世と結んでいた条約(Secret Treaty of Dover)によりフランス側で参戦しなければならなくなったからだ。ドーバーの密約(Secret Treaty of Dover)と呼ばれるのはチャールズ2世がフランスから資金援助を受ける代わりに協力体制を約束したもの。議会の知らぬ所での個人プレー故に密約と呼ばれる。ハニートラップ? の話もある。最もロンドン大火による再建やメドウェイ襲撃による艦船の再建など国内出費もあったからイングランドはお金が必要であったのは確か。また、チャールズもジェームズもフランス王ルイ14世とは従兄弟の関係。内戦や王政復古、また亡命時代も含め、個人的には金銭以外にもフランス王家からは常に援助が続けられていた。一方、ネーデルランド側は海でイングランド、陸でフランスとの同時対戦は厳しい。ネーデルランド側からイングランドとの戦争終結を提案。フランスに集中する事にしたらしい。ネーデルランドがフランスに落ちるとイングランドにも悪影響が来る可能性がある? イングランド議会から親仏路線の撤回を求められていた事もありチャールズ2世はこの提案を受け入れる。1674年、ウェストミンスター条約でネーデルランドとの和睦が成立。第3次英蘭戦争は終結した。ところで、第3次英蘭戦争(1672年~1674年)でネーデルランド側の戦闘で活躍したのがオラニエ公ウィレム3世である。彼はフランス軍のネーデルランド進行のおり、軍最高司令官、次いで統領に就任。同盟国の力は借りたがフランス軍を撤退させて母国では英雄となり、失いかけた総督の職を自ら引き寄せている。メアリーとウィレム3世の結婚先も触れたが、ウィレム3世はチャールズ2世国王の甥でもある。総督家オラニエ家に嫁入りした妹であったが、息子誕生前に夫ウィレム2世を亡くしていた。その妹もイングランドに一時帰国の時に天然痘で病死。病床で息子ウィレム3世の事をチャールズ2世に頼んだと言われている。それ故、英蘭戦争の交渉条件にはウィレム3世の身分などがイングランド側から盛り込まれていたとも言う。また、チャールズ2世はウィレム3世に弟ヨーク公ジェームズの娘メアリー(Mary)との縁談を持ちかけた。メアリー(Mary)15歳。ウィレム3世27歳。二人は従兄妹同志反対するジェームズを説き伏せ1677年二人はロンドンで挙式。新居はネーデルランドのハーグ。この結婚はウィレム3世も悩んだし周囲からの反対もあったらしいが、ヨーク公ジェームズがカトリックに改宗していた事から将来自分がイングランド国王になれるかもしれないと言う計算がこの当初からあったと言う。そしてそれはネーデルランドの為になる。実際、国王となったジェームズ2世を追い出した名誉革命の当事者になったのがこの二人なのである。オラニエ公によるイングランド進軍イングランド議会が、このオラニエ公ウィレムに軍隊を率いてイングランドに来るよう招請。進軍して自国の国王を追い払ってほしいと言うのだから考えたらとんでもない事である。ジェームズ2世は伯父であり、義父でもある。オラニエ公にとっては複雑。娘であるメアリーならなおさら複雑な思いだったろう。最も、オラニエ公ウィレム3世にも思惑があった。今、自国はフランスに侵略されている。イングランドとフランスは仲良しだからイングランドを取り込みたい思いがあったらしい。実際、3度の英蘭戦争をしていた国であるが、ネーデルランドとイングランドは同君をいただく連合となりウィリアム3世の思惑通り? イングランドと母国ネーデルランドは対フランス戦線を組む事になる。★1688年6月、ジェームズ2世に皇子が誕生。この時からオラニエ公の進軍計画は始まっている。国を離れるのだから自国の保守の問題があった。実際、フランス軍の侵攻がある中、国を誰かに任せなければならない。準備が整うのが5か月後の11月。オラニエ公ウィレムは2万の軍隊を率いてイングランドに上陸して進軍。オラニエ公のマスメディア戦略ロンドン進行のおり、ウィレム3世は事前に印刷用意していたビラを市民に配っている。英国国民の権利を回復する為の上陸であると、市民には敵意が無い事が書かれたビラだ。つまり、名誉革命には議会側のマスメディア戦略があったと言う事だ。実際、ウィリアムが到着するとジェームズ2世王の軍からは有力な将校など離反する者が続出。オラニエ公ウィレム3世にとって義理の父であったが、妻もウィレム側に付いた事からジェームズ2世は娘の離反に動揺したらしい。ジェームズ2世王の兵力は優勢であったらしいが動揺のすえに戦意喪? 戦闘を放棄し逃げる途中で王は捕らえられた。こうしてオラニエ公ウィレムはほぼ戦わずしてロンドン入りをしたのである。メアリー2世女王(Queen Mary 2)ところで、議会側は当初メアリーの単独即位を望んでいたが、イングランドを軍事的に支配下においたウィレム3世としてはそれが不服? 自身にも王位を要求したからウィレム3世とメアリー2世は名誉革命後にイングランド国王・スコットランド国王・アイルランド国王に共同で即位する事になる。メアリー2世も共同統治を望んだらしい。夫であり軍事進行したオラニエ公・ナッサウ伯ウィレム3世もネーデルランド総督を兼ねたまま共同統治者として即位。※ ウィレム3世の英名がウィリアム3世。スコットランド王としてはウィリアム2世として即位。妻 メアリー2世(Mary II of England)(在位:1689年~1694年)として即位。夫 ウィリアム3世(William III)(在位:1689年~1702年)として即位。Portrait of Queen Mary II of England(イングランド女王メアリー2世の肖像) 1690年画家 Sir Godfrey Kneller (1646年~1723年)所蔵 Windsor Castle(ウィンザー城) Royal Collectionメアリー2世(Mary II of England)(1662年~1694年)イングランド・スコットランド・アイルランド女王(在位:1689年~1694年)王冠も見えるので即位した時の肖像画と思われる。メアリー2世女王。28歳。ウィリアム3世はちゃんとした統治権を望んだので同格の君主となっている。こうして、ネーデルランドとイングランドは同君をいただく連合国となりウィリアム3世の思惑通り? イングランドと母国ネーデルランドは対フランス戦線を組む事になった。ジェームズ2世 廃位か? 退位か?ジェームズ2世側からロンドン進行の話に戻ると、オラニエ公はジェームズ2世の娘婿。これを迎え打つ為に従兄弟であるフランス国王ルイ14世は援助を申し出てくれたらしいが、自国軍だけで迎え打てると当初ジェームズ2世は考えていた。国王ジェームズ2世はまず議会と対話しようとしたがすでに時は遅かった? ネーデルラン軍と戦うにもカトリックの隊長を持つ国王の軍隊はプロテスタントの部下が動かなかったし指揮官まで離反して行った。さらに1688年12月には次女夫婦までロンドンを脱出してウィレム3世に寝返りジェームズ2世は孤立して行く。 結局中途半端な妥協はしないと言うウィレム3世側の強い態度。一方ジェームズ2世は身内の離反でショックによる戦意喪失。捕らえられてしまう。身柄は一時ネーデルランドの保護下におかれたものの、流石にジェームズ2世を処刑するのははばかられた? ウィレム3世は逃亡を許可したのでジェームズ2世はロンドンを明け渡しフランスへ亡命する議会はジェームズ2世を退位と認定1689年1月、イングランド議会はジェームズ2世の「廃位」を拒否。しかしジェームズ2世がフランスに逃亡し、国璽(こくじ)をテムズ川に落とした事で事実上「退位」とみなした。(王位が空位になった)王がフランスに亡命した空位をジェームズ2世の娘メアリーが女王となり埋め、夫ウィリアム3世と共同統治することとした。1689年4月、スコットランド議会も、イングランド同様にジェームズ2世のスコットランドの王位も喪失したと宣言している。つまり、両議会とも「議会が廃位させた」のではなく、あくまで「王自身が退位した」としたかったのだと思われる。そもそも、議会の思惑通りに王が排除された事にはかわりはないのだが・・。アイルランド議会だけはジェームズ2世を国王と認めている。フランス軍の支援を受け、ジェームズ2世は1689年3月にアイルランドに上陸し歓待されている。Great Seal of William III and Mary II(ウィリアム3世とメアリー2世の国璽)失った国璽(こくじ)についてはメアリー2世とウィレム3世は同じ印章の母型を用いて新たに作成。表面には王冠とローブをまとい、王笏を手に座る姿の全身像、裏面には騎馬像の全身像。国璽(こくじ)とは、国の重要な公文書に押される印章の事。連合王国においては、君主による国家文書の承認を象徴する印章。それをジェームズ2世は川に捨てた?ジェームズ2世は政府機構の機能停止を願って国璽をテムズ川に投げ捨て、破壊しようとしたと伝えられている。実際は作り話の可能性もある。流れができすぎだから・・。ボイン川の決戦(Battle of the Boyne)その後フランスで体制を整えたジェームズ2世は支持してくれているアイルランドに1689年、上陸を果たす。1690年、親ジェームズ2世派のアイルランドで軍隊を編成しようとしていた矢先、進軍してきたウィレム3世に、先にも触れたボイン川の戦闘で敗北。これが最終決戦となった。その後、ジェームズ2世は再びフランスに逃亡し、2度とイングランドには戻らなかったと言う。1690年6月11日、ジェームズ2世とウィリアム3世の間で行われたボイン川の戦いBattle of the Boyne between James II and William III, 11 June 1690画家 Jan van Huchtenburgh(1647年~1733年)ネーデルランドの著名な馬画家・戦闘画家。所蔵 Rijksmuseum(アムステルダム国立美術館)King and Queenカトリック教徒の王から王権を奪いプロテスタントの王に挿げ替えた。これがいわゆる議会側の名誉革命(Glorious Revolution)の真意である。実際、当初三王国の統治に専念したのは女王メアリー2世のみ。ウィリアムは自国ネーデルランドや東欧州に進軍するフランス軍との戦いの為に本国と行き来しながら関係諸国と連合して戦闘に参加して忙しかったからだ。※ イングランドでは九年戦争(1688~1697年)と呼ばれるがこの戦いは関係国の連合故にWar of the Grand Alliance(大同盟戦争)とも呼ばれる。1690年ジェームズ2世のアイルランド上陸ではウィリアム3世が自ら応戦し勝利するが、翌1691年にはネーデルラントに戻ってフランス軍と戦闘している。★春に大陸(自国領土)へ戻りフランス軍と戦い、秋にイングランドへ戻って議会を開会して政治を行う。これがルーティーンとなったらしい。因みに、ウィリアム3世の治世中、ネーデルランドの者がイングランド軍の司令官に任命されたり、イングランド貴族に叙任されることもあったらしい。ちょっと特殊な時代です。ケンジントン宮殿(Kensington Palace)宮殿の南側、ゴールデン・ゲート(Golden Gates)バッキンガム宮殿の後方、ハイド・パークに隣接して広がる広大な敷地の中には幾つかの宮殿が立っている。メインがケンジントン宮殿で1689年、ノッティンガム伯ダニエル・フィンチからウィリアム3世が買い取り以降王族の宮殿となっている。気管支喘息を患っていたウィリアム3世が空気の良い場所として購入したらしい。国王ウィリアム3世、女王メアリー、次いで女王アンが居住した宮殿。因みに女王メアリー2世は天然痘で、ウィリアム3世は落馬事故後にこの宮殿で亡くなっている。近年はプリンス・オブ・ウェールズ(Prince of Wales)一家の住まいとなっていて、かつてはチャールズ王子(現国王)とダイアナ妃の住まいでもあり、現在はウィリアム王子とキャサリン妃、ジョージ王子とシャーロット王女、ルイ王子の住まいとなっている。※ プリンス・オブ・ウェールズ(Prince of Wales)はイングランドで王位の法定推定相続人となる王子に与えられた称号。現在マーガレット王女が住んでいたアパートメント部分が一般公開されている。ケンジントン宮殿のウィリアム3世像Statue of William III, Kensington Palace1907年に建立。ブロンズ像の高さは2.5m。石の台座1.9m。ドイツの彫刻家 ハインリヒ・バウケ(Heinrich Baucke) (1875年~ 1915年)の作品。オラニエ家とドイツのホーエンツォレルン家の親密な関係を示すことを目的に5体造られた1体をドイツ皇帝ヴィルヘルム2世(German Emperor Wilhelm II)から叔父であるエドワード7世(King Edward VII)に贈られた。メアリー2世の早すぎる死それにしても、メアリー2世の治世はあまりに短い。この肖像画の4年後に天然痘で病没している。それは九年戦争(1688~1697年)の終結前である。1694年にメアリー2世崩御。1694年~1702年ウィリアム3世が崩御するまでは単独統治となった。でもウィリアム単独の統治は一代のみ。2人には子供がいなかったので、次代はメアリーの妹アン・スチュアート(Anne Stuart)と決まっていた。※ アン・スチュアート(Anne Stuart)(1665年~1714年)(在位:1702年~1707年)因みにオラニエ=ナッサウ家もウィレム3世の崩御によって男系が断絶している。グレートブリテン王国(Kingdom of Great Britain)1603年にジェームズ1世がスコットランド王位に加えてイングランド(アイルランド)王位に付くと両国は同君連合となっていた。しかし、王は一緒でもそれぞれの議会だけは統合できなかったのである。いろいろあった100年。議会立法によるイングランド・スコットランド間の議会合同の話は17世紀にも3度(1606年、1667年、1689年)試みられたらしいが合意にはいたらなかった。1706年スコットランド合同法(Union with Scotland Act 1706)1707年イングランド合同法(Union with England Act 1707)1706年に合同条約が締結。1707年合同法(Acts of Union 1707)により合同条約が批准。アン女王の時代になってついにイングランドとスコットランドの議会は統一されグレートブリテン王国(Kingdom of Great Britain)が誕生した。イングランドとスコットランドは1707年に合意。遅れる事1801年、アイルランド王国も合同法を批准して新たにグレートブリテンおよびアイルランド連合王国が誕生したのである。※ スコットランドの自治拡大政策によって1999年にスコットランド議会は復活している。アン女王(Queen Anne)アン女王(Queen Anne)の肖像 1705年画家 Michael Dahl 所蔵 National Portrait Galleryアン・スチュアート(Anne Stuart)(1665年~1714年)アン女王(Queen Anne of Great Britain) (在位:1702年~1707年)1683年デンマーク・ノルウェー王フレデリク3世の次男ジョージ王子(George, Prince of Denmark and Norway)と結婚。1702年の即位時、夫ジョージは女王の配偶者(王配、Prince Consort)扱い。ただし海軍総司令官の地位は与えられている。※ ジョージは名誉革命時にウィリアム3世からカンバーランド公(Duke of Cumberland)に叙されている。夫婦仲はよく、毎年のように妊娠(計17回妊娠)したが、死産6回。流産6回、先天異常を抱えて11歳まで成長した子もいたが計5人病没。それ故、即位前から後継者問題が起きていた。それにしても気の毒すぎる女王です。だからブランデーがすすんだのか?女王が好んだブランデーと女王の名前「アン(Anne)」の愛称である「ナン(Nan)」が組み合わされてアン女王はブランデー・ナン( Brandy Nan)とも呼ばれる。ブランデーの飲みすぎ?極度の肥満で車イス生活だったとか。アンの友人の件で姉のメアリー2世と仲たがい。女王の死後ウィリアム3世と和解している。ステュアート家の後継者先の後継者問題であるが、ステュアート家の血脈でプロテスタント信者の唯一としてソフィア(Sophia)(ハノーファー選帝侯エルンスト・アウグスト妃ゾフィー)が次の候補とされた。※ 母エリザベスがイングランド王ジェームズ1世の長女でチャールズ1世の姉。母エリーザベト(エリザベス)。父がプファルツ選帝侯兼ボヘミア王フリードリヒ5世。その五女。ゾフィー・フォン・デア・プファルツ(Sophie von der Pfalz)(1630年~1714年)。嫁ぎ先、ハノーファー選帝侯(Electorate of Hanover)エルンスト・アウグスト (Ernst August)(1629年~1698年)の妃としてはゾフィー・フォン・ハノーファー(Sophie von Hannover)1701年、王位継承法で正式にソフィア及びその子孫のみを継承者と決定。この時点ではまだ連合王国。1707年にグレートブリテン王国(Kingdom of Great Britain)になる。1714年アン女王に先立ち6月にソフィアが逝去していた事からその長男ハノーファー選帝侯 (Electorate of Hanover)ゲオルク・ルートヴィヒ(Georg Ludwig)(1660年~1727年)が次代グレートブリテン王国(Kingdom of Great Britain)の王として迎えられ、ジョージ1世(George I of Great Britain)として即位する事になる。だから彼にも肩書が2つある。ハノーファー選帝侯 (在位:1698年~1727年)グレートブリテン王(在位:1714年~1727年)こうしてグレートブリテン王国(Kingdom of Great Britain)誕生と同時にスチュアート家の時代は終わったのである。ウェストミンスター(Westminster)ウェストミンスター(Westminster)とは「 西の修道院付属教会堂」を意味する現在のウェストミンスター寺院周辺の地域の事です。敷地内にはウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)や聖マーガレット教会(The Anglican church of St Margaret, Westminster)、ウェストミンスター・スクール(Westminster School)、修道院などがある。スクールの中庭も必見。円の部分が主な撮影場所です。セント・マーガレット教会(The Anglican church of St Margaret, Westminster)ウエストミンスター宮殿前のパーラメント・スクエア(Parliament Square)にセント・マーガレット教会とウェストミンスター寺院が並んで建っている。丁度塔の後ろに重なってエリザベス・タワー(通称Big Ben)が建っている。セント・マーガレット教会(The Anglican church of St Margaret, Westminster)起源は12世紀に遡る。ベネディクト会( Benedictine Order)の修道士が建てた元はカトリックの教会。(現在はイングランド国教会)Anglican churchである。ヘンリー8世の時代にイングランドが国教会になった時、カトリックのベネディクト会は解散したらしい。1614年、ジェームズ1世(James I)の治世にウェストミンスター宮殿の教区教会となった。教会は上流階級の結婚式場としても使われている。ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)左に見切れているのがSt Margaret church。そのさらに後方にはBig Benも見える。アングロサクソン人からケルト人の王国に現在のイングランド王家の歴史はノルマン・コンクェスト(Norman Conquest)から始まっている。5世紀頃、ゲルマン民族の大移動の時代、北方系のデーン人の到来により圧迫され、現在のデンマーク南部と北ドイツとから、ブリテン島の東南部へ移住してきたのがアングル人 (Angle)、サクソン人 (Saxon)、ジュート人 (Jutes)という3つのゲルマン系部族である。彼らはゲルマン語派でも北ゲルマン語に属する民族で、まとめてアングロ・サクソン人(Anglo-Saxons)と呼称されている。そんなブリテン島に、今度は北フランスからケルト語派の支配者がやってきたのである。★ゲルマン語派民族の王朝からケルト語派民族の王朝に変わったからConquest(征服)の語彙が使用されている。1066年、ヘイスティングズの戦い(Battle of Hastings)でノルマン側が勝利。ノルマン・コンクエスト(Norman Conquest)を果たしたのがノルマンディー公(ギョーム2世)(在位:1035年~1087年)である。彼はイングランド王に即位してウィリアム1世(William I)(1028年頃~1087年)となる。※ 初代ノルマンディー公ロロの末裔として、ギヨーム2世として1035年にノルマンディー公を継承していた。★彼はノルマン人初のイングランド王として即位したからウィリアム征服王(William the Counqueror)とも呼ばれる。この辺りは以前「モンサンミッシェル 3 インド・ヨーロッパ語族のノルマン人」の中、「ノルマンディー公国(Duché de Normandie)の成立」で少し触れています。リンク モンサンミッシェル 3 インド・ヨーロッパ語族のノルマン人Westminster Abbey見取り図ウエストミンスターの主教会の聖堂内部の撮影は現在できません。(昔はできた)The nave of Westminster Abbey(ウェストミンスター寺院の身廊)ウィキメディアから写真を借りました。Quire(クワイヤ)のあたりから撮影?見えるのはQuire(クワイヤ)の仕切り壁? 1833年に建築された壁で左にはめ込まれているのがSir Isaac Newtonの記念碑。The shrine of Edward the Confessor(エドワード証聖王の聖堂)ウィキメディアから写真を借りましたから名称はその通りに表記しました。聖堂内Sacrarium (聖所)で特筆するのがEdward the Confessor's Chapel(エドワード懺悔王の礼拝室)です。寺院の記録では1066年12月25日クリスマスの日、ウイリアム征服王の戴冠式がウェストミンスター寺院(Westminster Abbey) 「エドワード懺悔王の礼拝室」で行われた事から、歴代の戴冠式が懺悔王の礼拝室で執り行われている。また、この寺院は王室の結婚式、数々の国家行事も執り行われるイングランドの象徴的な教会である。昔行った時はほとんど人もいなくて、夕刻にはガラガラで王墓を観て回っていた時に取り憑かれた?霊に追いかけられてものすごく怖い思いをした事があった。タクシーである程度距離が離れるまで震えが止まらなかった。それ以来怖くてロンドンには来たく無かったのだが、オリンピック後に来た時、あまりの観光客の多さに驚いた。もはや霊も姿を消した? 聖堂内は聖堂内におもえないほどの人でごったがえしていたから改めて写真見て、こうだったっけ? と思ってしまった。Westminster Abbeyの正面右手の建物。名称は不明であるが、ここから有料でウェストミンスター・スクール(Westminster School)や修道院のあるウェストミンスターのインナーに入れる。Westminster The cloisters (回廊)Cloister garth(回廊中庭)もとは、ベネディクト会派の建てた修道院に隣接した回廊であった。王室がカトリックからイングランド国教会に宗旨を変えた時に修道士はここを去った。聖堂と修道院を挟む形にあるcloister(回廊)は修道院建築の特徴でもある。The Chamber of the Pyx(ピクスの間)教会に残る数少ない11世紀の部分で最古?英国王室はこの部屋を宝物庫として貴重な銀や金だけでなく、非常に重要な外交政策文書や条約もこの部屋に保管していた時もあったらしい。今はこの部屋そのものが歴史の遺物ですね。Chapter House外観聖堂に隣接するが直接つながってはいない。Chapter House内部ドーム天井Chapter HouseステンドグラスSt Catherine's Chapel Little Clostern(聖カタリナ礼拝堂・小さな回廊)4世紀に信仰のために殉教したアレクサンドリアの聖カタリナに捧げられた礼拝堂。14世紀に建立。修道士たちの礼拝の場であったが、一時は教室や武器庫として使用され、19世紀に礼拝堂として本来に戻った。St Catherine's Chapel Garden(聖カタリナ礼拝堂・ガーデン)Westminster School(ウェストミンスター・スクール)奥に見えるのがウェストミンスター寺院。その手前のレンガの建物がWestminster Schoolで、左に見えるゲートがスクールの広場につながっている。ウェストミンスター・スクール(Westminster School)正式名称は The Royal College of St. Peter at Westminster)エリザベス1世によって1560年に創設された由緒あるパブリックスクール。男子は7歳でアンダー・スクール13歳でシニア・スクールに入学。女子は16歳から入学。おそらく当初は男子校のみ。生徒数は約750人、約4分の1が敷地内の寮で生活。レベルは非常に高く、卒業生の約半数がオックスフォードやケンブリッジ大学に進学。英国トップの進学率を誇っていると言う。College Garden前にあるのが学生寮らしい。College GardenCollege Garden見える塔はウエストミンスター宮殿のビクトリア・タワー(Victoria Tower)College Garden「イングランド国教会と三王国の統合」おわり「アジアと欧州を結ぶ交易路」のスピンオフ(spin-off) 回としてBack numberも入れておきます。Back number イングランド国教会と三王国の統合3 名誉革命リンク イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古リンク イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)リンク チューリップ狂騒曲リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防リンク 大航海時代の静物画リンク 焼物史 土器から青磁までリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガルリンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミックリンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロードリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン

2025年11月11日

コメント(0)

-

イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古

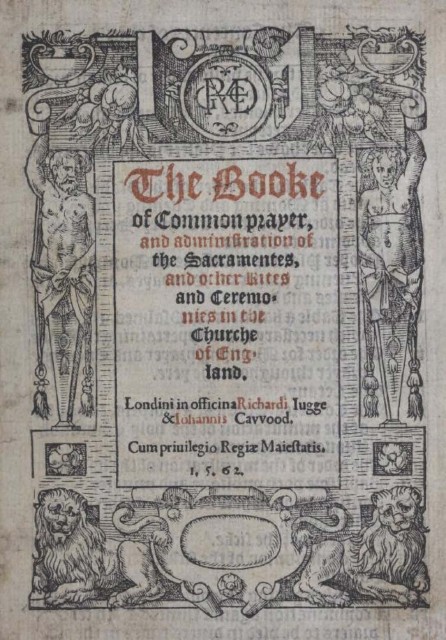

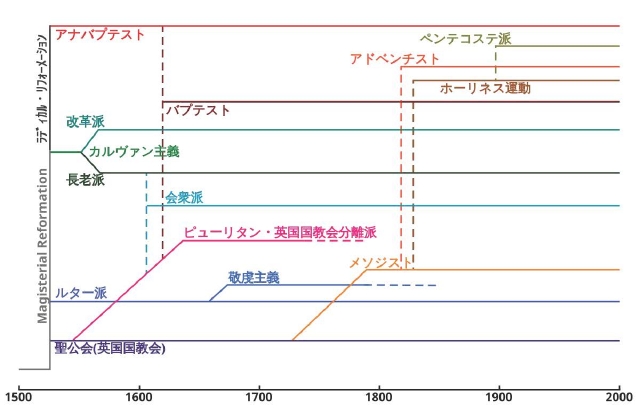

遅れて申し訳ないです。腰痛めて椅子に座れない状態でした。それに加えて、なぜか更新する度に書式のフォームが崩れて毎回修正していたからなかなか進みませんでした。原因不明の悲劇楽天の入力フォーマットが変わったのかな?今回は内戦から共和制に至るピューリタン革命と王政復古でいったん切りました。名誉革命まではすでに書いてはいたのですが、フォームが崩れて書き直しに収拾がつけられないからです。「アジアと欧州を結ぶ交易路」のスピンオフ(spin-off) 回。イングランド、スコットランド、アイルランドには同じ王が支配していたにもかかわらず、それぞれに議会があり、宗教が異なり、一つの国家になるのにはたくさんの困難があった事。目次程度の歴史認識では正しく理解できない。現在のイングランドと言う国が形成されるに至る重要な時代の話しです。全3回の2回目です今回はピューリタン革命を中心にする内容なのでまずはオリバー・クロムウェル(Oliver Cromwell)の経歴から探りました。なんて事でしょう。知るごとにどんどん嫌悪が増してきました。彼はイングランドにおいて誇れる人物なのか? 私には汚点にしか観て取れない。そもそも、ピューリタン革命と言う名称も実情にあっていない気がする。確かにピューリタンが仕掛けた内乱から始まった騒動ではあるど、結果論で見ればピューリタン革命は失敗だったからだ。※ ピューリタン(Puritan)は改革派、カルヴァン派の総称。カルバン派による国教会乗っ取り? 王を殺して議会が樹立した共和制を持って 3国統一を力で行ったが失敗。イングランドは元の王政に戻る事になるからだ。彼は自分の目的の為にたくさんの人を殺している。とにかく残虐だった。英雄に扱われた彼も権力に付くと力で統治。反対派は処罰。危ない因子も抹消。国教会主教を処刑しただけでなく、さらに国王をも処刑。王を殺して自分がその椅子に座わった。ウエストミンスターでの儀式はまるで戴冠式のようだったらしい。また、次代に何の力もない息子を後継に選び世襲を行おうとするなど何を勘違いした?どこが宗教革命?王殺しの罪で、死後に墓から引きずり出され処刑され、その首は数十年とウエストミンスター・ホールの屋根にさらされた。英雄とされた男の末路である。国政はカリスマ性だけで行えるものではない。責務も必要。また、その能力は人格にも及ぶのだとつくづく思う。★彼の死後、共和制を市民は否定し、イングランドは元の王政に戻った。共和制時代の事は、後々市民のトラウマになったとも言う。また、現在も続くアイルランド紛争。その遺恨はこの時にさかのぼる。すべてクロムウェルが要因だ。一連を鑑(かんが)みると、「ピューリタン革命」と言うより「ピューリタンの暴走による3国内乱とオリバー・クロムウェルの王国」と、タイトルした方が解り易い。何よりも、オリバー・クロムウェルの悪影響は今も尾を引いていると言う点ではイングランドの黒歴史だろう。イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古国王と宗教カラー(チャールズ1世まで)イングランド国教会が求めた祈祷書と監督制監督制(episcopacy)祈祷書(Book of Common Prayer)スコットランド聖公会(Scottish Episcopal Church)の祈祷書セント・ジャイルズ大聖堂(St Giles' Cathedral)宗教から見るイングランド内戦(English Civil War)混乱の始まり主教戦争からのイングランド内戦内戦史議員だったオリバー・クロムウェル内戦で活躍したオリーバー・クロムウェル指揮官としての成功クロムウェルの戦い方国王軍 vs 議会派 (和平派 vs 徹底抗戦派)ピューリタン革命(Puritan Revolution)国王の至上権改革派(ピューリタン)の勝利なぜ独裁が可能に?王政復古の功労者チャールズ2世(Charles II)妻の持参金オリバー・クロムウェルの死後処刑国王と宗教カラー(チャールズ1世まで)前回のおさらいを兼ねて当時の歴代国王と国教会のカラーなど再確認。前回と被る部分もあります。1534年、カトリックから離脱せざる終えなくなったイングランドは独自のイングランド国教会(Church of England)を樹立した。それは王を頂点とするキリスト教会派で始まったが、大陸で発生したプロテスタントの波が遅ればせながらイングランドにも到達すると他国のようにキリスト教徒とプロテスタント教徒の対立が始まる。議会、特に庶民院 (House of Commons)のプロテスタント化? が進むと? イングランド国教会も徐々にプロテスタントの影響を受けて変化を見せる。1. ヘンリー8世(Henry VIII)(1491年~1547年)(在位:1509年~1547年) イングランド王(在位:1509年~1547年) アイルランド卿 アイルランド王(在位:1541年~1547年) 1534年にイギリス国教会を樹立させた本人。王を頂点とする完全なキリスト教会派としてスタート。 王の本音はカトリックに戻りたかった。だから変革は嫌ったと言う。2. エドワード6世(Edward VI) (1537年~1553年)(在位:1547年~1553年) 父王亡き後、9歳で即位。15歳で崩御。 プロテスタント化を進める。本人でなく側近が・・。★1548年、イングランドの最初の共通祈祷書発行。 ジェーン・グレイ(Jane Grey)(1537年~1554年)は含んでいない。※ノーサンバランド公の陰謀で即位宣言するも在位9日間でメアリー1世により廃位され大逆罪で処刑されている。3. メアリー1世(Mary I of England)(1516年~1558年)(在位:1553年~1558年) 前王エドワード時代の改革を全て白紙に。国をキリスト教に戻したかった女王。 結婚相手はカトリック国の王。スペイン王フェリペ2世(Felipe II)。父はヘンリー8世。 子を残すことなく病気で早世したのでイングランドがカトリックに戻る望みは絶たれた。4. エリザベス1世(Elizabeth I)(1533年~1603年)(在位:1558年~1603年) 再びプロテスタント化。★1559年版祈祷書(エリザベス祈祷書)発行。 異母姉メアリーとは敵対。カトリック国スペインを敵に据えていたからよりプロテスタント化を進めたのかもしれない。 イングランド国教会は彼女の代でほぼプロテスタント化決定であるが、祈祷書はカトリックとプロテスタントの中道でできている。つまりカトリックではないけれど、本当の所プロテスタントでもなかった?5. ジェームズ1世(James I)(1566年~1625年) スコットランド国王ジェームズ6世(在位:1567年~1625年) イングランド・アイルランド国王ジェームズ1世(在位:1603年~1625年)★エリザベス体制を引き継ぎ即位した頃、イングランド国教会はすでにカルバン派より。 彼の母スコットランド前女王メアリーは国をカトリックに戻したかった人。 メアリーは廃位させられ牢獄に入れられたのでジェームス1世自身は生後13か月で即位。 側近にプロテスタントとして育てられている。★1611年、欽定訳聖書(きんていやくせいしょ)ジェームズ王版(King James Version)初版発行。※イングランド国教会の典礼で用いる為の英語の聖書の標準訳本は英語圏プロテスタントの標準訳になる。ジェームズ1世自身は本来は欧州での宗教的対立を収め平和的共存を望んでいた人。 結局自国の宗教をまとめる事もできなかったが、共存を考える上で息子の嫁にはカトリックの姫を迎える計画をしていた。 スペインの姫との結婚を考えていたのは実は彼なのだ。だから息子チャールズ1世も父の意を汲みスペインの姫と結婚するつもりでいた。議会(庶民派)の猛反対がなければそれはあったかもしれない。★宗教統合をあきらめたジェームズ1世は、まず3国の統一にのみ尽力した。3国は王冠連合となる。 出自のスコットランドでさえカトリックからカルバン系長老派に転換と宗教革命もあったから3国まとめての宗教統一は難しいと考えたはず。6. チャールズ1世(Charles I)(1600年~1649年) イングランド・アイルランド王 チャールズ1世(在位:1625年~1649年) スコットランド王ジェームズ6世(在位:1625年~1649年) ※ 父はジェームズ1世。 ※ カルバン派の流れをくむアルミニウス主義派(Arminianism)。(ガルバン派の天敵) ※ 1649年、カルバン派の議会により処刑されている。★カトリック教徒の妃問題。 チャールズ1世はプロテスタントであったが、妃はブルボン家のカトリックの姫。妃は結婚後もカトリックを通したから国民には嫌われたが、夫婦仲は非常に良く子だくさん。また彼女の内助の功は特筆できるほど。★議会との対立は彼の即位前から始まっていた。何もかも反対するイングランド議会にチャールズ1世は議会を開かない策で国勢を行った。(対立するのはいつも庶民院)しかし、予算だけは議会の採決が必要であったから、大きな予算のいる案件では議会を開かざるおえなかったのが現状。それ故、歴代の王らも議会を通さなくても集金できる方法を探っていた。システム的にも金銭的にも束縛されていたイングランド王はフランス王のような専制君主になる事は出来なかった。客観的に見れば、そもそも議会の行為にはチャールズ1世への敬意が全く感じられない。議会の意見ばかり優先し、聞く耳も譲歩も見せないから話は全く進まない。そんな議会は開いていても無駄。そうした事情による議会の解散はジェームズ1世の時代から繰り返されている。★諸悪の根源は議会。プロテスタント諸宗派の中でもカルバン派の力の増大、強硬、過激さがイングランド王を追い詰めたと考えられる。そんなカルバン派の中でたまたま成功し、権力が集中し成りあがったオリバー・クロムウェル(Oliver Cromwell)の登場がイングランド王家に最悪の事態をもたらす事になる。イングランド国教会が求めた祈祷書と監督制チャールズ1世が新国王として即位した時にイングランド国教会の新たな主教を任命。当時国教会の中で力を付けて来ていたウィリアム・ロード(William Laud)(1573年~1645年)がカンタベリー大主教(Archbishop of Canterbury)として就任した。彼はアルミニウス主義派(Arminianism)の人物で、カルバン派の天敵であったが、それはチャールズ1世の思想と一致した。※ カトリックからは受け入れ易いプロテスタント会派である。★チャールズ1世とウィリアム・ロードは、共に国教会会派の統一政策に乗り出す。即位式の典礼もイングランド式で行われたが、さらに今後は祈祷書も監督制も全てイングランド国教会の形式をとるようスコットランドに強要。これが長老派のスコットランドでは大問題となり市民の不満爆発(1637年7月)。主教戦争に発展する。そもそも祈祷書と監督制とは何か?監督制(episcopacy)※ 新約聖書(ギリシャ語)由来の監督(epískopos)は、後代、キリスト教の高位聖職位Bishop(司教)を指す語となっている。イングランド国教会では主教を国王が選ぶだけでなく、カトリックと同じように階級階層が存在する。つまり、大主教を頂点とするヒエラルキー(hierarchy)でなりたっている。しかし長老制では長老は一般信徒から選ばれるし、長老らの合議で事は決まる。主教はいない。スコットランドはプロテスタントでも長老派が多勢。スコットランドでは絶対に受け入れられない事。ルターはそもそもこう言うのも嫌で宗教改革で訴えている。祈祷書(Book of Common Prayer)聖公会系の教会(Episcopal church)における祈祷や礼拝の仕方のテキストであり、且つ儀式(典礼)の進め方などのマニュアル本でもある。※ 典礼の式次第から引用する聖書の言葉なども定型があり、信徒はこれらを遵守しなければならない。※ 聖公会・ アングリカン・チャーチ(Anglican Church)はイングランド国教会(Church of England)のみならずカトリックとプロテスタントの中道系会派が含まれる。1548年、イングランドの最初のプロテスタント祈祷書はカンタベリー大主教のトマス・クランマー(Thomas Cranmer)(1489年~1556年)によって完成されている。1559年版祈祷書(エリザベス祈祷書)1562年にJuggeとCawood が印刷した表紙1559年版祈祷書はエリザベス1世即位、翌年に発行されたのでエリザベス祈祷書(Elizabethan prayer book)とも呼ばれる。この祈祷書はトマス・クランマー(Thomas Cranmer)による初版よりもカトリック寄りでエリザベス1世の中道志向がみられると言う。※女王自身は最後までカトリックであったと言う話もあるからね★スチュアート朝を通して長く汎用されており、アメリカ合衆国の最初の聖公会系の礼拝にも採用されている。★主教戦争の発端の1つとなるチャールズ1世がスコットランドに強要したのがこの1559年版祈祷書(エリザベス祈祷書)である。カトリックよりな祈祷書と言うところで納得である。この1559年版祈祷書は1645年にピューリタンが多数を占めた長期議会によって違法とされるまで使われている。★王制政復古の後、イングランドでは1662年版祈祷書が発行される。以降、1662年版が正式な英国王公認の祈祷書となっている。また、この祈祷書は英国国教教会はじめ英語圏に属する各宗派にまで影響を与えている。時々小規模改定はなされるらしいが基本的には1662年改訂版が現在も使われているらしい。スコットランド聖公会(Scottish Episcopal Church)の祈祷書長老派教会がスコットランドの大多数を占めるので他の会派とは典礼などもかなり異なるはず。それ故? 独立した祈祷書(Scottish Book of Common Prayer)を持つ。1764年に大きな改訂が行われて以降、1929年にほぼ完成?以降は時代に即した改定が多少行われているらしい。スコットランド(Scotland)首都エディンバラ(Edinburgh)セント・ジャイルズ大聖堂(St Giles' Cathedral)上の写真はウキメディアからかりました。聖ジャイルズ(Saint Giles)(650年頃~710年頃)に献堂されたスコットランド聖公会の大聖堂です。※ 聖ジャイルズ(Saint Giles)は英語名。聖アエギディウス(Aegidius)の事。身体障害者とハンセン病患者の守護聖人とされている。★当初はカトリック教会として1120年に創建され14世紀に現在の建物に建て替えられている。16世紀の宗教改革時には長老会派の教会やイングランド国教会など複雑な入れ替えが起きている。※プロテスタント教会と一つにくくられる事が多いが、諸宗派あるから派閥が違えばプロテスタントは別教会です。上の写真はウキメディアからかりました。ここはジョン・ノックス(John Kno)によるスコットランドの宗教改革においてカルバン系長老会派の教会として再生されているが、チャールズ1世の治世(1633年)にイングランド国教会の教会としてエディンバラ主教区の大聖堂となり立派な教会として建築されると言う経緯がある。大聖堂の名の由来はそこから。1689年以降、長老派教会はスコットランド国教会となってここを母堂にしているので本来は大聖堂ではない。1637年セント・ジャイルズ教会で発生した祈祷書による暴動が発端でチャールズ1世とスコットランドとの間で主教戦争が勃発。王が敗戦(不戦敗)し1689年長老会派は正式に認められた。現在はスコットランド国教会(Church of Scotland)スコットランド聖公会(Scottish Episcopal Church)の母堂としてセント・ジャイルズ大聖堂(St Giles' Cathedral)は存在している。上の写真はウキメディアからかりました。内部は完全なカセドラル(Cathedral)。大聖堂と呼ばれても仕方が無い。何よりここが主教戦争(Bishops' War)の発端の教会であったと言う事で紹介しました。宗教から見るイングランド内戦(English Civil War)混乱の始まり先に触れているが、チャールズ1世王がイングランド国教会の主教に選んだのはカルヴィニスム修正主義神学とも呼ばれるアルミニウス主義派(Arminianism)。同じプロテスタントではあるがカルバン派からは天敵としてとらえられている会派の人物。チャールズ1世は過激なカルバン派が嫌いだった。何でも反対するからだけではない。側近でもあった親友を暗殺されているからね。王の行為に対しカルバン派は、王がイングランド国教会をカトリックに戻すつもりではないか? と疑った。★学者による支持の多かったアルミニウス主義派は過激なカルバン派とは異なり穏健派である。イングランドではカトリックに近かった?ただ、主教に選んだウィリアム・ロードは強硬派であった。※ イングランド国教会の主教は設立時はカトリックの司祭から転じている。主教戦争からのイングランド内戦騒動の始まりはチャールズ1世の選んだ大主教にあったのは間違いない。この大主教ウィリアム・ロード(William Laud)はイングランド国教会の3国統一を王に求めた。反対派は王権をもって粛清させる。歯向かう場合は武力で統制するよう助言され王は軍隊を出動。結果、スコットランドでは国教会の主教らが反対派に追放され主教戦争(Bishops' Wars)が勃発した。それらを起因にイングランド国内各地で内乱が起き始めた。国王軍と議会との戦闘が開始される。それらがイングランド内戦(English Civil War)である。※ 1642年~1651年にかけて国王軍(王党派)と議会派の間で繰り広げられた一連の内戦。日本ではピューリタン革命と訳されているが、「Puritan Revolution」の言葉は使われていない。一連をイングランド内戦(English Civil War)としている。スコットランド(Scotland)首都エディンバラ(Edinburgh)カールトン・ヒル(Calton Hill)からの眺め(エディンバラ城方面)カールトン・ヒル(Calton Hill)はエディンバラ市の中心部にある小高い丘。1995年、この景色「エディンバラの旧市街と新市街」はユネスコの世界遺産に登録されている。この都市は、中世の要塞都市として発展した旧市街と、18世紀以降の都市計画によって整備された新市街が調和する独特の都市構造が評価されているのだ。スコットランドは、グレートブリテン島の北部3分の1を占めシェトランド諸島、オークニー諸島、ヘブリディーズ諸島などの島々からなる。北部(ハイランド)は山岳地帯で、氷河に削られた丘陵や陸地に食い込んだフィヨルドなど北欧に近い地形。ジェームズ1世はもともとスコットランド王(ジェームズ6世)。ここが彼の本当の故郷。エリザベス1世の後継に選ばれてイグランドの王(ジェームズ1世)にも即位。イングランドとスコットランドは同じ王を戴く同君連合となった。二つの組織の合体はなかなか大変だ。カールトン・ヒル(Calton Hill)からのエディンバラ城(Edinburgh Castle)エディンバラ城(Edinburgh Castle) こちらはウィキメディアからお借りした写真です。エディンバラ城は古代の火山の頂上に建設されている。エディンバラ城が王宮として使用されるようになったのは11世紀。スコットランド王エドガー(Edgar)の時代。しかしスコットランド独立戦争(13~14世紀)の間はイングランド人が城主となっている。エディンバラ城(Edinburgh Castle)入口スコットランド女王メアリーの息子としてエディンバラ城で誕生したのがジェームズ6世。彼は1歳でスコットランド王に即位(在位:1567年~1625年)。1579年の成人後、再びエディンバラ城に居住している。★1603年、イングランドのエリザベス1世が崩御するとイングランド・アイルランド王も兼任。イングランド王としてはジェームズ1世(在位:1603年~1625年)として即位。それからはイングランど暮らし?次代王となる息子チャールズ1世はイングランド暮らしでほとんどスコットランドに縁が無かった事もあり? チャールズ1世のスコットランド即位式から騒動になり主教戦争に発展する。ある意味縁の地である。カールトン・ヒル(Calton Hill)からの眺め(クローヒル方面)内戦史そもそもはチャールズ1世の即位式から問題が始まった。1639年 第1次主教戦争(First Bishops' War)1640年 第2次主教戦争(Second Bishops' War)※ 主教戦争はスコットランドで起きた王との対立。1642年~1646年 第1次イングランド内戦(First English Civil War)1648年~1649年 第2次イングランド内戦(Second English Civil War)※ イングランド国内での議会派と王党派の対立紛争※ 清教徒革命(ピューリタン革命・Puritan Revolution)とはこの期間をさしているらしい。1649年 ピューリタンによる国王チャールズ1世の処刑。1649年 王の処刑を受けてチャールズ1世の子息、チャールズ2世Charles II(1630年~1685年)がスコットランドで即位。1649年~1651年 第3次イングランド内戦(Third English Civil War)勃発。※ チャールズ2世によるイングランド奪還の戦争であるがチャールズ2世敗退して一時撤退。1649年~1660年ピューリタンによるイングランド共和国(Commonwealth of England)樹立。※ オリバー・クロムウェルが国家元首として振舞ったので護国卿(Lord Protector)時代とも呼ばれる。1658年 オリバー・クロムウェルが死去し、議会は内紛勃発。1660年 チャールズ2世はブレダ宣言(Declaration of Breda)をイングランドに向けて発表。※ 宗教上の意見の相違を許し、信仰の自由を保証する事。また、今までの狼藉に対する恩赦などが盛り込まれている。1660年 チャールズ2世イングランドで即位。王政復古。★イングランド共和国は消滅。New Model Army(ニューモデル陸軍)は解散。議員だったオリバー・クロムウェルオリバー・ロムウェル亡くなる2年前、護国卿(Lord Protector)時代の1656年の肖像画。オリバー・クロムウェル(Oliver Cromwell)(1599年~1658年)それほど裕福ではなかったが、かろうじて紳士(gentry)に属する地主階級の家に生まれている。ケンブリッジ大学シドニー・サセックス・カレッジ(Sidney Sussex College)に進学している時に父が亡くなった? 学位を取らずに1617年に退学。1620年にエリザベス・ボーチャー(Elizabeth Bourchier)(1598年~1665年)と結婚(21歳)。エセックスに広大な土地を所有する義父はロンドンの皮革商人で、そこからオリバー・クロムウェルはロンドンの商人社会の有力者たちと繋がり交流が広がって行ったらしい。クロムウェルの軍事的、政治的キャリア、また有力な支援者はこれらの関係の中で始まり築かれて行ったと思われる。1628年、ハンティンドンシャー州のハンティンドンから国会議員に選出されたが翌1629年にはハンティンドンのジェントリの間で起こった町の新たな勅許状をめぐる論争に巻き込まれ枢密院に召喚され負債をおっている。ハンティンドンの所有地の大半を売却し経済的ダメージと共に精神的ダメージも追っている。どうもこの時期に強い信仰心が芽生えたらしい。何より収入の激減は社会的地位の低下である。転落時は細々と農業をしていたが母方の叔父からイーリー大聖堂(Ely Cathedral)の十分の一税徴収官の職と財産を相続し収入は年間300~400ポンド程度にまで増加。1630年代末までに公認ジェントリの地位に戻している。同時にこの頃は熱心なピューリタンになっていたらしい。1628年~1629年の議会においてハンティンドン選出の国会議員となったがチャールズ1世はその議会を解散してその後11年間開かれていない。1640年、チャールズ1世が議会を再開したを時にケンブリッジ選出議員としてこの議会に臨んでいる。しかしこの議会も3週間で解散。(1640年後半に第二回議会は長期議会となっている。)クロムウェルは再びケンブリッジ選挙区の議員に選出されている。これらクロムウェルの議員としての活動は、どうも強力な後援者がいたからのようだ。ハンティンドンの時はヒンチングブルック・ハウスのモンタギュー家(Montagu family)がいた。長期議会の最初の2年間にクロムウロェルは大きな人脈を築いて行く。貴族院および庶民院議員の敬虔な貴族グループ、エセックス伯(Earls of Essex)、ウォリック伯(Earls ofWarwick) 、ベッドフォード伯(Earls ofBedford )、オリバー・セント・ジョン(Oliver St John)、セイ子爵(Viscount Saye)とセレ子爵(Viscount Sele)らと結びついていた。クロムウェルはこのグループの政治的策略を実行に移す一員として議員活動をしていたのかもしれない。共和制時代に彼を護国卿(Lord Protector)に推し、支えたのは彼らであるのは間違いない。内戦で活躍したオリーバー・クロムウェル★オリバー・クロムウェル率いる議会の擁立した軍隊(New Model Army・ニューモデル陸軍)との数度の交戦で国王軍は敗退。1649年、国王は議会に捉えられ処刑され王制が絶たれた。イングランド王家が排除されイングランド議会による共和制が開始。イングランド憲法において国家元首(Lords Protector)となったのが先のオリバー・クロムウェルである。※ Lords Protectorを日本では護国卿と訳されている。実質、この共和国時代はクロムウェル共和国(Cromwellian Commonwealth)と呼ばれる。また、イングランド史においては、この共和国時代は王制の空位の期間であり、この期間の国家元首の称号としてLords Protecto(護国卿)が使用された。※ 本来は統治できない君主に代わって王国摂政会議の役を担う王子や貴族ら摂政者に使われた呼称であるが・・。指揮官としての成功そもそも彼は一介の議員だった。なぜ彼は国家元首にまで上り詰められたのか?彼の成功の1つは軍の指揮官としての活躍から始まっている。それにしても兵隊経験は全くなかったオリバー・クロムウェルがなぜ軍の指揮官になったのか?オリバー・クロムウェルは新しい軍の結成に尽力している。New Model Army(ニューモデル陸軍)はイングランド内戦期、議会が国王の軍隊と戦う為に創設した議会派員の所属部隊である。将校は貴族院または庶民院の議席を持つ者の中からピューリタンの宗教的信念のある議員が選抜されている。しかもこの新しい軍は地域を問わず全国展開できると言う点で画期的であった。※ 兵隊は思想を同じくする退役軍人や一般人の徴集兵が集められている。※ 初戦は1645年4月。※ 1660年、王制復古(スチュアート朝の復古)で解散。クロムウェルは正式な軍事戦術の訓練を受けてはいなかったが戦場では騎兵中将兼副司令官として才能を発揮する。戦術の才能があったようだ。1645年 Battle of Naseby(ネーズビーの戦い)サー・トーマス・フェアファックス(Sir Thomas Fairfax)とオリバー・クロムウェル(Oliver Cromwell)率いる議会派ニューモデル軍(New Model Army)が、ルパート王子(Prince Rupert)率いる王党派軍(Royalist army)に勝利したネーズビーの戦い(Battle of Naseby)はイングランド内戦(English Civil War)のターニングポイントになった。クロムウェルの戦い方古来からあるClose order formation(密集隊形)を騎馬戦に応用。close-order cavalry formations(騎兵隊の密集隊形)は当時のイングランドにおいては革新的な戦法でこれが成功する。因みに、絵画で見るに、ワーテルローの戦線の時はどこの部隊もこの形態をとっていた。ナポレオンはこのフォーメーションを崩す秘策として胸甲騎兵と大砲を活用していた。銃器や大砲の改良と進化で兵隊の危険度が増し19世紀末には無くなった戦法らしい。また、他の部隊と違い、クロムウェルは身分に関係無く強い闘志のある者を採用していたと言う。話を戻し、クロムウェルの戦法は、War of annihilation(絶滅戦争)。敵を戦場から追い出すのではなく、部隊を密集させてまとめてを殲滅(せんめつ)する戦い方。つまり、絶滅戦争は、大量虐殺または生計の破壊を通じて国家、民族、または少数民族を完全に絶滅させることを目標とする戦い方なのである。クロムウェルにつきまとう大量虐殺。報告書の改ざんなども普通におこなっていたと思われる。現実の事象と異なるからだ。本人は弁明しているが、自分の宗教に従わない者の殲滅が目的であったのは間違いない。カトリックの典礼も否定し、他の宗教は一切認めない。言っている事とやっている事が違いすぎる。スコットランドは支配されてもそれほどひどくは無かったが、カトリック教徒が多勢のアイルランドの場合は虐殺された者が非常に多い。そもそもクロムウェルのアイルランド進行は反核分子の抑制と言うよりは、そもそもカトリックの殲滅にあったと思われる。そこには土地の強制奪取の目的もあった?クロムウェルがカトリック教徒を消すためにしかけた戦闘のせいで1641年のアイルランド総人口140万人のうち60万人が亡くなったと推定されている。アイルランド人が今に至る300年、Curse of Cromwell (クロムウェルの呪い)」と、憎悪している理由だ。イングランドとアイルランド紛争はここから始まっている。はっきり言っておかねばならないのは、アイルランド問題は、オリバー・クロムウェルが共和国時代にやらかした悪行であり、イングランド王家が造った植民地問題ではない。と言う事だ。国王軍 vs 議会派 (和平派 vs 徹底抗戦派)議会派は内戦が進むにつれ内部分裂を見せる。議会派内部に和平派(長老派)vs徹底抗戦派(独立派)が形成されつつあった。和平派(長老派)は上院(貴族院)とスコットランド議会が占め、彼らは徹底抗戦派のクロムウェルの排除を求めマンチェスター伯を押した。一方、下院(庶民院)は徹底抗戦派が集まりクロムウェル支持を表明。俗に改革派ピューリタンは下院(庶民院)に多かったと言う事だ。つまり議会も上院と下院で分烈していたが、そんな中、彼らの寄せ集め即席の軍隊「ニューモデル軍(New Model Army)」は国王軍騎兵隊に勝利したのだ。そのニューモデル軍の中核にいたのがクロムウェル率いる騎兵隊。結果を出した下院のピューリタンが優位に立ち、和平派の長老派は排除される事となった。この頃、すでに騎兵隊(騎馬)同士の戦いが勝利に関係していたようだ。国王軍騎兵隊、特にチャールズ1世の甥のカンバーランド公ルパートの騎兵隊は強かったみたいだけどね。ニューモデル軍の勝利は新たな戦術の考案だったのかも。ピューリタン革命(Puritan Revolution)冒頭も書きましたが、そもそも「清教徒革命(ピューリタン革命・Puritan Revolution)」と言うワードは適当でない気がするのですが、日本では教科書に書かれているのでとりあえず・・。国王の至上権初期の段階では、両陣営の大多数が君主制を支持していたらしい。議会の反乱の目的は何か? 簡単に言えば国王主導の宗教の否定である。つまり、イングランド国教会の否定であり、それは在り方の否定ともなった。最も、自分らが天下を取り共和国を造ると自分らの主導による国教会を作りそれを全ての国民に強いているのに・・。話しを戻し、★本来はイングランド国教会が樹立された時、国王をイングランド国教会の唯一最高の首長とする事が決められ宣誓されている。これにより公職や教会の役職に就く者に対して国教会の最高統治者である君主に忠誠を誓うことが義務付けられていた。この法律はエリザベス1世の時に再発布もされている。つまり、イングランド国教会が国王を頂点とするキリスト教会派として法的にも明確化されている。また当然そこには、国王による教会の人事や教会領の管理統制の権限も付随する。それ故、王党派は、議会とイングランド国教会は共に国王に従属すると主張したが、議会派でも強硬の改革派(ビューリタン)はそれを否定。★国王の至上権は宗教には及ばないと議会派は主張した。それはイングランド国教会を根底から否定する事になる。議会派でも、長老派の議員らはそこまでは考えていなかったはずだ。長老派の主導するスコットランドやカトリック多勢のアイルランドでは国王に従属しながら、自らの穏やかな信仰を望んでいただけ。改革派(ピューリタン)の勝利なぜ王が処刑され共和制が樹立されたか? と言えば、強硬の改革派(ビューリタン)が国王の軍を倒して戦争に勝利してしまったからだ。もともと彼らの言い分は不条理であったのに・・。まさに「勝てば官軍負ければ賊軍」の言われのごとく道理や正義がどうあれ、勝ち方が正しく負け方が間違っていると言う論法だ。結果、議会は調子に乗って暴走した。国王斬首と言う信じられない暴挙までして議会はイングランド王家を閉じた。彼ら議会は国王の至上権を奪い、イングランド共和国を造ったから彼らは本当に改革派(ピューリタン)となった。しかし、そのイングランド共和国(Commonwealth of England)も、オリバー・クロムウェルによる独裁政治の時代となった。ステュアート朝に代わりイングランド・スコットランド・アイルランドを事実上統治する最高権力者となったクロムウェルは護国卿(Lord Protector)と呼ばれたから護国卿時代(プロテクトレート・Protectorate)とも呼ばれている。※ ウエストミンスターで戴冠式のような事をしています。なぜ独裁が可能に?終身任期の護国卿となり3国を議会と共同統治。そこには立法も司法も含まれる。もともと彼の出身であった中産階級層は護国卿の支持層だったらしいが、王党派や平等派など他の派閥は反対派にまわったので1648年、議会の長老派(穏健派)らの反分子はクロムウェルにより追放された。★自分に属する残留の改革派のみで議会を編成。ランプ議会(Rump Parliament)を作り独裁を固めている。また、議会の権限そのものを弱く規定して自らの権限を拡大。独裁を可能にした。1649年のアイルランド征服、1650年のスコットランド征服は共に反国教会の者らによる反革命運動を抑える口実での進行であったが征服に代わる。冒頭ですでにふれたが、彼の死後、オリバー・クロムウェルによる共和制を市民は否定し、イングランドは元の王政に戻っている事からも、イングランド共和国はろくなものでは無かった。と結論できる。実際、力でねじ伏せるオリバー・クロムウェルのやり方は政治とは程遠い。特にオリバー・クロムウェルによるアイルランド征服は最低の所業。改宗しないカトリック教徒には容赦しなかった。降伏を試みた者も惨殺され葬られているからね。イングランド史において、一連は、ピューリタン革命(Puritan Revolution)と言うよりは、ピューリタンの暴走(Puritan Rebellion)による負の時代となった。それ故、英国内乱(British Civil Wars)が正しい。フランス革命と違い、元の王政に戻っているし・・。ピューリタン暴走(Puritan Rampage)でも良い。清教徒革命と言う漢字だけは使ってほしくない。彼らが正義だったような印象を受けるからね。王政復古の功労者スコットランド代表として共和国の政権にいたジョージ・マンク(George Monck)はクロムウェル亡き後の争乱を収めるべく、チャールズ1世の息子で亡命中のチャールズ2世を呼び戻すべく尽力。共和政に不満を持ち王政復古を望む国民の支持もあった。クロムウェルに解散させられた長期議会を召集し、共和政から排除された長老派を含む議員を復帰させ大陸に亡命中の王党派と連絡を取りチャールズ2世を向いいれるべく手配。艦隊司令官エドワード・モンタギューの艦船でチャールズ2世を帰国させ王政復古を実現させた。王政復古の成功はジョージ・マンクの功労のおかげ。チャールズ2世は非常に感謝。彼らに叙勲と年金など多額の恩賞を与えている。軍人ジョージ・マンク(George Monck)(1608年~1670年)。※ 初代アルベマール公爵( 1st Duke of Albemarle)(1696年)※ 軍最高司令官・寝室係侍従・アイルランド総督・主馬頭・ガーター騎士叙任。※ アルベマール公爵・トリントン伯爵・マンク男爵・ビーチャム男爵に叙爵。艦隊司令官エドワード・モンタギュー(Edward Montagu) (1625年~1672年)※ 初代サンドウィッチ伯爵(1st Earl of Sandwich)1660年叙爵。マンクに協力した秘書サミュエル・ピープス(Samuel Pepys)(1633年~1703年)※ 一平民からイングランド海軍の官僚に出世。チャールズ1世の妃。チャールズ2世の母。ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランス(Henrietta Maria of France)(1609年~1669年)夫の戦いの為の資金集めに尽力し危険なイングランド内にも戻って夫の支援をしている。カトリックだったから国民人気は無かったらしいが、非常に夫婦中は良かったから9人の子女を出産している。(死産2人) 夫の処刑はショックであったろう。内戦中にできた末娘ヘンリエッタ・アン(1644年~1670年)の出産時には戦況は悪化。出産の為に 分かれてから夫婦は再会する事は無かった。チャールズ2世は1649年に処刑されている。ヘンリエッタ・アンは父を見ていないだろう。王政復古後も子女の嫁ぎ先など尽力し、イングランドにとっては強みとなるネーデルランドやフランス王家に嫁がせている。政略結婚ではあったが、フランス王家の姫は肝も据わっていた。姫には姫の覚悟もあるのだと改めて思う。因みに、彼女の亡骸はウエストミンスター寺院ではなく、歴代フランス国王らの墓地であるフランスのサン・ドニの教会(Basilique de Saint-Denis)に埋葬されている。ところで、これも余談ですが、チャールズ皇太子亡命時、1652年、ジェントルマン階級のロイヤリスト80名により騎馬護衛隊(Royal Mounted Bodyguard)が編成され皇太子を守っていたと言う。そこにマンクの騎馬護衛隊(Monck's Life Guards)が加わり編成され現在に繋がる近衛騎兵連隊ライフガーズ(Life Guards)が誕生している。チャールズ2世(Charles II)7. チャールズ2世(Charles II)(1630年~1685年)(在位:1660年~1685年)王政復古後にイングランド、スコットランド、アイルランドの王(在位:1660年~1685年)として即位。幼少のチャールズはプロテスタントのドーセット伯爵夫人(Countess of Dorset)の元で育てられたらしい。父王チャールズ1世はフランス王との約束を無視? 妃はカトリック教徒のままであったが、やはり将来の国王候補の二人の息子はイングランド国教会の元で育てられていた。最も、弟ジェームズは1668年頃カトリックに改宗。チャールズ2世も1685年、死の床でカトリック教徒に改宗している。1630年、彼の生誕の洗礼を行ったのが当時ロンドン主教であったウィリアム・ロード(William Laud)(1573年~1645年)である。チャールズ1世に取り立てられたロードは3年後の1633年にイングランド国教会トップのカンタベリー大主教(Archbishop of Canterbury)に就任している。ウィリアム・ロードもまた、クロムウェルにより処刑されている。王政復古でチャールズ2世はイングランド・スコットランド・アイルランド王に即位。ステュアート朝を再興させた。即位に先立ち、チャールズ2世はブレダ宣言(Declaration of Breda)で信仰の自由を保証する事を約束していた。おそらく本人は望んでいたと思うのだが実際はできなかった。妻の持参金1661年、結婚。妻はポルトガル王ジョアン4世の王女カタリナ。カトリックの姫である。やはり、イングランド国教会の儀式には一切出席していない。英名 キャサリン・オブ・ブラガンザ(Catherine of Braganza)(1638年~1705年)。ポルトガル王ジョアン4世の次女カタリナの結婚は誕生と共に画策され1640年2歳の時に婚約。父王はスペインとポルトガルの戦いにおいて強力な同盟国が欲しかったらしい。しかしイングランドの内乱など一連の事情で2人の結婚は王政復古(1660年)するまで棚上げとなっていた。1662年に2人はポーツマスで結婚。(カタリナ24歳。チャールズ2世は8歳年上。)強いカトリック教徒であるカタリナはイングランド国教会の典礼による戴冠式を拒否して問題になっている。また二人には子供ができなかったのである。夫チャールズ2世は王妃のことは大切にしたらしいが、愛人がたくさんいたし庶子もいた。チャールズが偉かったのは、庶子を正当な相続者とみなさず、後継は弟ジェームズに決めた事だ。※ 庶子の一人が王位を要求してクーデターを起こしている。ところで、カタリナは持参金にインドのボンベイと北アフリカのタンジールを持って来たのでこれらはイングランド領となりイングランドのボンベイ進出に繋がったのである。また、彼女の莫大な持参金はイングランドが抱える負債の問題も解決されたほどの額だったらしい。財源としては、他にクロムウェルが導入した消費税や関税が王室収入に宛てられることになったし、フランス王ルイ14世からの資金援助もあったので歴代王の中では裕福だったはず。その為に議会を開かないで政治をする事が可能でもあった。※ チャールズ2世とルイ14世は従兄弟関係。母の代よりブルボン家はいろんな形で彼らを援助している。オリバー・クロムウェルの死後処刑ところで、1661年4月ウェストミンスターで戴冠式が行われた同日先駆けて、オリバー・クロムウェル墓が暴かれ遺骸から首は落とされた。その首はウエストミンスター・ホールの屋根に四半世紀もさらされたのだ。と言う事実。ウエストミンスター・ホール(Westminster Hall)の名を聞くたびに思い出す。なのにそのウエストミンスター・ホールの正面に彼の銅像が立っていた。これはちょっと驚く。ウエストミンスター・ホール(Westminster Hall)後ろの建物がウエストミンスター・ホール(Westminster Hall)で、ウェストミンスター宮殿(the Palace of Westminster)の一部です。前にオリバー・クロムウェルの銅像が置かれていますが正規に置かれたものではないようです。ウエストミンスター・ホールはヨーロッパで最も古いホールの1つ。14世紀には広範囲に渡って再建された。ここは古くは王らのアパートであり、法廷としても利用され、1649年チャールズ1世の死刑判決などの重要な判決もここで言い渡されている。それだけにここは王家にとっても恨みの場所。当てつけに? クロムウェルの首をさらした場所でもあるのにその前に銅像を建てるのはどちらにとってもまずくないか? と思ったのは私だけ?オリバー・クロムウェルの銅像この写真はウィキメディアから借りました。反対されたので、銅像は個人の資金で鋳造されたらしい。オリバー・クロムウェルの名を商品のネーミングにいろいろと使いたがる者がいるらしいが、本当の所イングランド王家は嫌らしい。それ故、ウエストミンスター・ホール前の銅像も、未だ撤去もせず残しているのはイングランド王家に失礼な気がする。アイルランドも嫌悪を示めしているし・・。彼の存在と行為は、現在に至り議会のみならず、国民の意見も賛否両論評価が分かれてもめている。書き込み上のトラブルがあり今回はここまでとし、次回「名誉革命」です。結局3部作になってしまいました。書式形態が崩れるのでちょっと特殊な書き方をしました。誤字修正などの更新でくずれないか心配です。「アジアと欧州を結ぶ交易路」のスピンオフ(spin-off) 回としてBack numberも入れておきます。Back number イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古リンク イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)リンク チューリップ狂騒曲リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防リンク 大航海時代の静物画リンク 焼物史 土器から青磁までリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガルリンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミックリンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロードリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン

2025年09月28日

コメント(0)

-

イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世

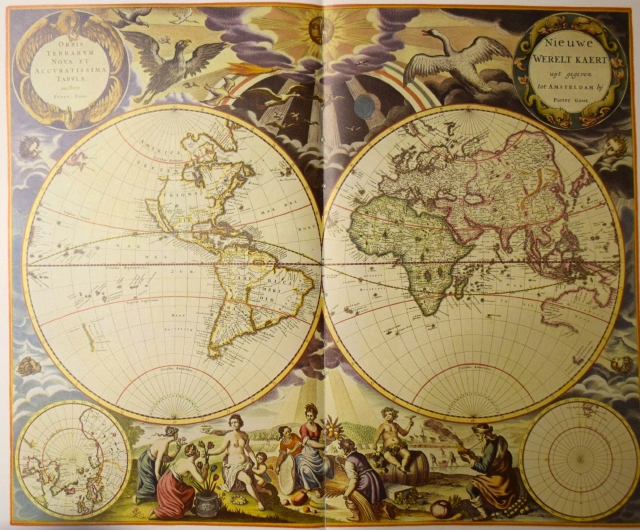

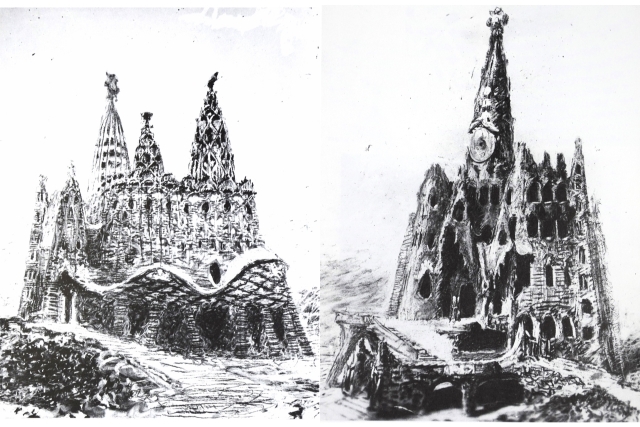

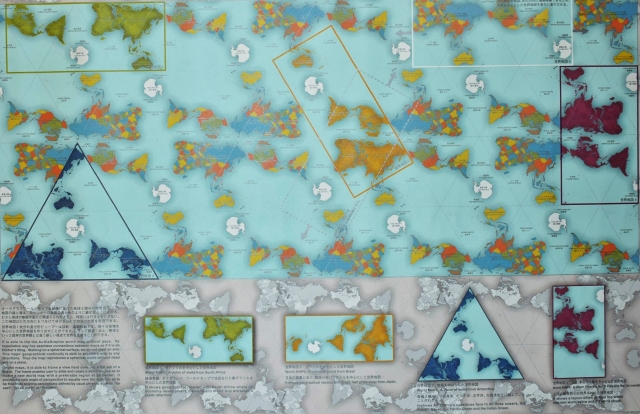

目次に「イングランド国教会(Church of England)の変遷」を入れ忘れていたのにで追加しました。今回は全体にイングランド国教会の話なのに・・。「イギリス東インド会社」(中編)にするか迷いましたが、タイトルを別に付けました。「アジアと欧州を結ぶ交易路」のスピンオフ(spin-off) 回としてイングランドの政情や交易を載せました。よって東インド会社の後編は繰越しです。おまたせした上にすみません m(_ _;)m「イギリス東インド会社」を考える時に、やはりこの当時のイングランドの状態を詳しく知っていてもらいたい。そんな訳で書いていたら内容的にも方向が変わってきてしまい、悩んだ末に別枠にしました。この時期、現、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)形成の始まりになる大事な時代でもあるからです。しかも、ここに至る時代背景として宗教問題は外せない。にもかかわらず、世界史では目次程度の情報しか学ばないからね。そう言う意味でこだわりがちょっとマニアックになりすぎた感がある回ではありますがイングランドで起きていた宗教問題も割と細かく入れました。ジェームズ1世の時代に、東インド会社の本格的始動が始まり、かつアイルランドのアルスター地方の植民地化(Plantation of Ulster)も開始。また、新大陸アメリカへの進出と本格的植民地活動がスタートしているのです。※ 東インド会社の交易にはこの時期、日本も入っているので触れています。番外的な回ですが、これらは同時進行なので切り離して考えてもらいたくなかったからです。また、3王国統合に向けた王たちの苦悩。それもあり、今回はジェームズ1世から息子チャールズ1世、中心の話になっています。イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世イングランド国教会(Church of England)の変遷プロテスタントの流入カトリックからプロテスタント寄りにジェームズ1世(James I)による三王国の統一ジェームズ1世の治世下の交易新大陸アメリカのバージニア・カンパニーメイフラワー号(Mayflower)の移民13植民地(Thirteen Colonies)インドネシアにおける東インド会社レヴァント会社(Levant Company)の存続チャールズ1世(Charles I)議会の暴走が王権を越える結婚相手はカトリック無議会の理由議会との埋められない溝を生んだバッキンガム公の死最大の失態は宗教統一の問題カルバン派よりはアルミニウス派主教戦争、イングランド内戦、国王軍敗退主教戦争(Bishops' Wars)イングランド内戦 (English Civil Wa)アイルランド問題イングランド国王であるエリザベス女王の認可の元に始まった東インド会社(1600年~1858年)ですが、女王亡き後、イングランドでは大きく政治体制が変わる激動期を迎えています。それはグレートブリテン(Great Britain)の誕生があるからです。※ グレートブリテン島の中の二つの王国(イングランド王国とスコットランド王国)が成立。女王亡き後、1603年にジェームズ1世がスコットランドとイングランドの王を兼任し両国は同じ君主を戴く連合王国(United Kingdom)となる。でもそれは単に合併とか連合とか言う話では収まらない。紆余曲折、100年後、(1707年)合同法により正式にグレートブリテン王国(Kingdom of Great Britain)誕生に繋がるのですが、そこに至る過程には大変な困難と闘いがあり、一時はイングランド王国自体が消滅の危機に落ちているからです。Countries of the United Kingdom交易から離れる部分が多いですが、どうしてもこの時代背景と国王らの苦悩を説明しておきたいから時間を割きました。諸々の歴史解説には、王らが王権神授説を唱えて専制君主として振舞ったから。みたいな事書かれていますが、全く違います。それができたのはフランスだけ。王国の合体は、宗教的問題で簡単には進まなかったのが最大のポイントです。また、イングランドは早くから議会制が発達していたから、王権にはかなりの制限が付いていた。それもうまく進まなかった原因です。その為に王らは部分で王権の奪還を試みているが・・。カトリックがローマ教皇の元に統一されているのに対して、プロテスタントはルター以降多数の諸宗派に分かれて行く。プロテスタントだから一緒と言う事は一切ない。むしろ敵に捉えられている。スコットランドとイングランドでも、それぞれカトリックもいるし、プロテスタントでも考えの異なる派が複数存在していた。最大の問題は、イングランドでは議会がお金を握っていて、国王が政治的に何かしたくても議会からお金の承認が降りなければに何もできなかったと言う事実。因みに、晩年のエリザベス1世も議会に補助金申請するよりも、てっとり早くお金を手に入れる手段として勅許(ちょっきょ)(独占許可状)の発行に頼っていたと言われる。ある意味、勅許状の発行は国王らのサイドビジネスになっていた? ようですね。前回紹介しているが、東インド会社もそう言う勅許(ちょっきょ)によって設立された会社である。※ イギリス東インド会社(East India Company)1600年10月、設立。※ 勅許会社の説明はジョイント・ストック・カンパニー(joint stock company)でも説明してます。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)因みにエリザベス1世(Elizabeth I)(1533年~1603年)(在位:1558年~1603年)の崩御は1603年3月。イギリス東インド会社の最初の航海船が1603年9月なので、船がイングランドに帰還した時にはすでにいない。東インド会社のビジネス勅許を与えたのは女王であるが、実動はジェームズ1世の治世なのだ。話を戻して、チャールズ1世は、予算の承認が下りないのが解っていたから何とか別の方法でお金を集めようと涙ぐましい努力をしている。集金できそうな法律を探しては、むしろ、それら行為に批判が起きる始末。実際、当時のイングランドの徴税率は他の国と比べてかなり低かったそうだ。だからそもそも国庫にお金も少なかったのかもしれない。だから? 議会は海賊行為でもスペインからお金を奪い取ることに執着した。外交的に必要でも金欠だから軍は出せない。お金が足りなくて軍を途中で引き返させた事もあったらしいし、同盟国への援軍も出せなかった。また軍船にお金がかけられず、イングランドはいつまでも武装商船で戦っていたから本格的な海戦は弱かった。つまり、議会がお金を出さ無いから、気の毒なほど王たちは財政難だったらしいのだ。王vsイングランド議会王vsイングランド市民王vsスコットランド市民主教戦争(Bishops' Wars)から始まり、国内は内戦状態(イングランド内戦)となり、弱小な王の軍隊は負け越し、最終的に捕らえられ、処刑され、イングランド王家が排除される所まで行く。全ては宗教問題が発端で始まっている。もはやチャールズ1世の統治能力だけの問題では無い。イングランドが抱えていた宗教問題。まずはイングランドの王を頂点とする国教会について説明です。イングランド国教会(Church of England)の変遷以前「アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭」で書いてますが、神学者マルティン・ルター(Martin Luther)(1483年~1546年)から始まる宗教改革(1517年~)。新教(プロテスタント)の誕生。それは以降各国に伝播し、カトリック教徒vsプロテスタント教徒の戦いが欧州中に内戦を引き起こしていく。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭この新教の波は大陸から時差を置いてイングランドにも上陸。イングランドの王室は、そもそもカトリックから離脱してイングランド国教会を樹立していた。前回も触れたが、1534年にヘンリー8世(Henry VIII)(1491年~1547年)王によりイギリス国教会が樹立された。同時に、ヘンリー8世はイングランドの教会のトップに君臨する事になる。もともとは王の離婚と再婚問題からローマ教皇に破門された事が理由の開き直りだ。一応、新教ではあるが、プロテスタントではなく、当初は完全にカトリック遵守。つまり、イングランド国教会は国王を頂点とするキリスト教会派としてスタートした。元のカトリックの司教らも王を頂点と認めたからスライドして主教に収まって成立している。因みに、現在はカトリットクとプロテスタントの中道(Via Media)を行き多様な考えを認める会派となっている。プロテスタントの流入話は戻って、樹立した頃、イングランドがカトリックから離脱した事で勘違いして? 欧州本土からイングランドに渡ってくるプロテスタントが増加する。(来るのはほぼカルバン派)その影響もあり? 聖像破壊、巡礼地の撤廃、聖人暦の廃止などが行われているらしいが、ヘンリー8世の信条はカトリック。変革は嫌った。カルバン派の彼らはイングランド国教会を完全なプロテスタントに改革しようとした。ピューリタン(Puritan)は改革派、カルヴァン派の総称である。※ イングランドではピューリタン(Puritan)。フランスではユグノー(Huguenot)と呼ばれた。彼らはどこでも内戦を引き起こしていた。※ ピューリタン(Puritan)は清教徒と日本では訳される。Puritanの語彙は彼らの見た目からPurity(純粋、清浄、清潔)と名付けられたらしいが、カルバン派の実態は過激。暴力的印象のが強い。同じプロテスタントでも迫害されてアメリカに渡った分離派(Pilgrim)とはまた別物です。カルバン派の特徴は予定説(Predestination)を採る事。従来のカトリックでは、死後に神の国に行くには生前の善行が評価される。それ故、生きている間に人徳を積むべく務めたが、カルヴァンはこれを否定した。※ フランスの神学者ジャン・カルヴァン(Jean Calvin)(1509年~1564年)カルバンは神の救済にあずかる者と滅びに至る者はあらかじめ決っている。だから生きて居る間に善行を積む必要は無い。とする考えだ。それ故、行いは反対派の処刑など残虐性もあるし、過激な者が多いのかもしれない。※ 現在はこの予定説(Predestination)を採るのは非常に少数派だそうです。物は考えようで、そもそも神に選ばれる人は最初から人徳もあり、行いの良い人に決まっている。と言う考えから、やはりちゃんとした生活と行いをするべきと考える信者は増えたらしい。そもそも論としては、死後の救済の話は、生前の行いを諭す為の教えだったと思う。それを否定しては悪人が悪い事やりたい放題。社会は荒(すさ)んだのではないか?カトリックからプロテスタント寄りにカトリックに戻りたかったヘンリー8世は変革を嫌ったそうだ。しかし、次代エドワード6世(Edward VI)(1537年~1553年)(在位:1547年~1553年)の時代に入るとイングランド国教会の変革が始まる。1549年発布された「イングランド国教会祈祷書(Book of Common Prayer)」はプロテスタント的な信仰の確立が目指された。とは言え、これらは次代女王メアリー1世の元で撤廃(てっぱい)される。メアリー1世は熱心なカトリック教徒。イングランドを再びカトリックに戻そうと試みていた。※ メアリー1世(Mary I of England)(1516年~1558年)(在位:1553年~1558年)だから結婚相手もカトリック国から、スペイン王となるフェリペ2世(Felipe II)(1527年~1598年)(在位:1556年~1598年)を選んだ。二人は1554年7月に結婚。しかしメアリー1世は子を残さずに病気で早世。以降、イングランドがカトリックに戻る道は消えた。もし二人に子供が生まれていたらイングランドの未来は違ったものになっただろう。結婚については以前「アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防」の中、「イングランド女王とスペイン王の結婚」で紹介しています。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防メアリー女王の死後は異母姉妹のエリザベス1世が即位。※ エリザベス1世(Elizabeth I)(1533年~1603年)(在位:1558年~1603年)二人の父が離婚でカトリックを破門されたヘンリー8世である。つまりイングランド国教会の開祖。イングランド国教会はエリザベス1世の代で再び修正される。とは言え、エリザベス1世もカトリック教徒のままであったらしいが・・。エリザベスの次にイングランドを継承したのがスコットランド王であったジェームズ1世である。彼はイングランド国教会を尊重しながら両国の統一を試みたがそれは非常に難しい問題であった。イングランドはイングランド国教会を絶対的に順守。しかし、内情はカトリックやカルバン派、中道派など様々。スコットランドはプロテスタントのカルバン派の流れをくむ長老会派の力が昔から強くカトリック的な司教制と長老制が混在していたらしい。ジェームズ1世の母、スコットランド女王であったメアリーは熱心なカトリック教徒(フランス育ち)。彼女は国王の権威とローマ教皇制を回復する狙いを持ってカトリックに修正を試みていた。が、スキャンダル? 彼女は廃位させられ処刑されスコットランド内の宗教問題は頓挫していた。結局スペインやフランスのように王権が強かった所のみ、カトリックを維持している。ジェームズ1世もチャールズ1世もイングランド国教会での統一を目指したのは確かだが、宗教に関しては二人はイングランド国教会の主教にまかせていた感がある。問題なのは、当時のイングランド国教会事態がまだちゃんと確立されたものではなくブレブレだった事だ。チャールズ1世が即位する1625年以前のイングランド国教会はカルバン主義を採っていた。しかし、これを修正し再びカトリックよりに改革しようとした主教がその頃現れた。ウィリアム・ロード(William Laud)(1573年~1645年)大主教である。※ 1628年、ロンドンの主教(Bishop)に。1633年、カンタベリー大主教(Archbishop)に収まった。スコットランド市民の反乱は主教戦争(Bishops' War)に変わり、イングランドもスコットランドも内戦が勃発する事になる。要するに、国教会への統一強制が要因で、イングランドでもスコットランドでも(内戦)に発展して行く事になる。この辺りはまた後で触れます。欽定訳聖書(きんていやくせいしょ) 初版1611年の表紙イングランド王ジェームズ1世がイングランド国教会の典礼で用いるための聖書の標準訳を求め、王の命令で新たに英語訳でヘブライ語およびギリシア語原典から翻訳作成された聖書。それ故、正式版(Authorized Version)はジェームズ王版(King James Version)と呼ばれる当初の聖書はラテン語で書かれていたから一般人はほぼ読めなかった。それを宗教改革時にルターがドイツ語で翻訳した聖書を刊行しベストセラーになった。「クラナッハ(Cranach)の裸婦 1 (事業家クラナッハ)」の中で書いてます。リンク クラナッハ(Cranach)の裸婦 1 (事業家クラナッハ)※ 最初のカトリックの英訳聖書はドゥアイ・リームズ聖書(Douay–Rheims Bible)。新約部分は1582年にフランスのランスで出版。ジェームズ1世の発注した英語の聖書は英語圏のプロテスタントの標準訳となる。また流麗な言葉遣いと散文のリズムを持つ聖書は過去400年の文学に影響をもたらしたと言う。ジェームズ1世(James I)による三王国の統一エリザベス1世は処女女王の異名を持つ。結婚もしなければ子も持たなかったので次代が途切れた。ジェームズ1世は母方からヘンリー7世につながる血筋(曾孫)の為に正当な権利を持っていた事から内々に(1601年頃から)次代の王としての根回しがされていたと言う。それ故、女王崩御の同日にイングランド王に即位している。家系はテューダー朝(House of Tudor)からステュアート朝(Stuart dynasty)へ移行する。ステュアート朝(Stuart dynasty)1.ジェームズ1世(James I)(1566年~1625年)2.チャールズ1世(Charles I)(1600年~1649年) ジェームズ1世の息子実はエリザベス1世で一度落ち付いた? イングランドの情勢ですが、エリザベス女王が亡くなり次代の王ジェームズ1世(James I)(Charles James Stuart)(1566年~1625年)即位後から始まる王の苦難。それは三王国の統合と言う非常に困難な仕事をしなければらなかったからだ。ジェームズ1世(James I)(1566年~1625年)スコットランド国王ジェームズ6世(在位:1567年~1625年)イングランド国王・アイルランド国王ジェームズ1世(在位:1603年~1625年)King James I of England(イングランド王ジェームズ1世) 1605年画家 John de Critz (1551年~1642年)所蔵 プラド美術館(Museo del Prado)そもそもジェームズ1世は母方からスコットランドの王位を受け生後13か月(1567年)で即位している。※ 母はスコットランド女王メアリー1世(Mary I)(1542年~1587年)(在位:1542年~1567年)因みに、ジェームズの即位の説教はスコットランドの改革神学者ジョン・ノックス(John Knox)(1514年頃 ~1572年)が行っている。彼はプロテスタントとして育てられた。※ ジョン・ノックスは、スコットランド国教会の創設者でもある。つまり、イングランド女王亡き後、スコットランドの王が、イングランドとアイルランドの王位も継承したのである。3国は同君主による連合王国(United Kingdom)となった。しかし、個性の強い宗教の国が簡単に合体できると思うか? 彼の至難はここから始まり、欧州の仲裁役どころではなくなったのである。※ この時点ではまだグレート・ブリテン王国(Kingdom of Great Britain)ではない。(1707年合同法から)1603年から三王国の中で最大のイングランドに拠点を置き22年間、三王国すべての統合を目指しながら統治をおこなったが、両国は共通の王を持ちながらも、それぞれ独自の政府・議会を持つ同君連合体制で在り続けた。※ 因みに、前回紹介した連合の旗(ユニオンフラッグ・Union Flag)を考案したのがジェームズ1世。この3王国の統合でとりわけ苦労したのが宗教の取り扱い。当然一つの宗教(イギリス国教会)が望ましい。イングランド国教会を主体とする事で決められたがいろんな箇所から不満が続出。イングランド国内の多数派カルバン派プロテスタントでさえ改革派(ピューリタン・Puritan)と長老派(プレスビテリアン・Presbyterian)に分かれるし、国教会からの完全離脱を求める(ピルグリム・Pilgrim)も同居する。また、スコットランドでも1567年にすでにカルバン派の長老派がによる国教会が樹立していたし、アイルランドはとりわけカトリックが多勢。※ ジェームズ1世はカトリック教徒から暗殺未遂事件もおこされている。そもそも、多くのプロテスタントの改革派は、ジェームズ1世が権力を握った時に改革と和解が可能になり、独立が可能(信教の自由? )になる事を期待していた。だが、1604年のハンプトン裁判所会議により彼らが要求した譲歩のほとんどが拒否されイングランド国教会への統合が決定されると、以降ピューリタニズムと分離主義者に反対するキャンペーンがカンタベリー大主教の主導で始まった。つまり、改宗しない者、反国教会の者らへの実質の弾圧が始まった。仲介者をめざしていたくらいの王であるから、彼自身は本当は新教の自由でよかった? カトリックとも国教会ともカルバン派ともうまくやっていきたかったのが本音では無かったか?それ故、この判決はイングランド議会に押し切られたのでは? と思う。何しろエリザベス体制を維持する事がイングランド王しとての即位の条件でもあったからだ。とにかくジェームズ1世はイングランドとスコットランドの統一の必要性を訴え、まず統合させる事に尽力した。しかし結局、議会もイングランド法とスコットランド法融合によるコモン・ローの変質を恐れて反対だったらしい。Union of the Crowns Royal Badge(王冠の連合王室バッジ)ランカスター家の赤薔薇とヨーク家の白薔薇を合わせたテューダー家の紋章のバラに今度はスコットランドのアザミを半分合わせてジェームズ1世はこれを王室の紋章として使用したと言う。先にも触れたが、共通の王を持ちながらも、二つの政府・議会を持つ特殊な連合体制をイングランド史では王冠連合(Union of the Crowns)と呼ぶそうだ。絶対王政をかかげた? ジェームズ1世自身はそんな事はしていないしできなかったはず。他所から来た王だからね。それに、イングランドは早くから議会制が進んでいる。王の権限も割と決められている。特にお金に関しては議会の承認が絶対に必要。※ お金が無ければ戦争も容易にできない。彼はイングランド王であっても、 議会一つ動かせる力がなかった?フランスの王のような独裁はそもそもイングランドではできないシステムだ。ジェームズ1世の治世下の交易新大陸アメリカのバージニア・カンパニー前回紹介した新大陸アメリカでの植民会社バージニア・カンパニー(Virginia Company)(1585年に設立)に加え、ジェームズ1世の認可の元、ロンドン会社が設立される。1606年、バージニア・カンパニー・ロンドン(Virginia Company of London)設立。1607年、さらにその北のプリマスにも領域は広げられ、新たなバージニア・カンパニー(プリマス)が設立された。(それぞれ認可を受けたのは別会社)下はジェームズ1世国王が認可したアメリカのバージニア会社の利権範囲を示した図。ウィキメディアから借りて、指標となるように、現在の都市名をいくつか書き込みしました。(ロンドン会社)北緯34度線から41度線までの海岸に対する権利(プリマス会社)北緯38度線から45度線までの海岸に対する権利重複地は入植禁止。後に成功した方に渡す予定だったらしい。そもそも、先住民(アメリカインディアン)を無視しての勝手な線引きである。これにより新大陸アメリカへのイングランド人の入植が加速されていく。※ 当初のプリマス会社は一年後に放棄されている。権利を引き継いだ別会社が貨物船メイフラワー号(Mayflower)で移民を(アメリカの)プリマスに送った。当初は2隻で向かうはずだったのでメイフラワー号はすし詰めだったらしい。メイフラワー号(Mayflower)の移民イングランド国教会との分離を望む分離主義者らは迫害のひどかったイングランドを脱出するべくプリマス港から新大陸を目指した。ピルグリム・ファーザーズ(Pilgrim Fathers)とは、1620年9月、メイフラワー号(Mayflower)でバージニアを目指した移民たちについた総称。乗船した3分の1が分離派(Pilgrim)だった事が理由だ。※ もともとピルグリム(Pilgrim)は巡礼者、旅人、放浪者を意味する語。ピルグリム(Pilgrim)は、ピューリタンと同じカルヴァン主義の宗教的信念を持ってはいたからプロテスタントの宗派の1つではある。他以上に迫害されたのでイングランドにいられなかったのかも。航海は66日に及ぶ。しかもコースを外れ最終的に予定の地にはたどり付けなかった。予定よりかなり北に辿り着き、時期も冬。船から降りる事もできない。地元インディアンの食糧を盗み何とか船で越冬。春にやっと上陸。プリマスはバージニア植民地ジェームズタウンに次いでアメリカ史上2番目の入植地となる。※ 上の図に位置を示しました。プリマス港に到着したメイフラワー号 1882年の作品画家 ウィリアム・ハルソール(William Halsall )(1841年~1919年) 所蔵 ピルグリム・ホール美術館(Pilgrim Hall Museum)彼らがたどりついたのが、現在のマサチューセッツ州東部の湾に面するプリマス(Plymouth)。※ ボストンの南東約64kmに位置。北緯41度57分30秒 西経70度40分4秒。ニューヨークよりずっと上、かなりの寒さだったはず。当初の乗客は102名、乗組員は25~30名。壊血病、肺炎、結核などの病気が発生し冬を生き延びたのは約半数の53人。アメリカ合衆国にとってメイフラワー号は信教の自由の象徴と称えられるが、植民した彼らのその後の行いは地元との軋轢(あつれき)を生む。先住民からしたら災いだった。プリマス一帯はもともとワンパノアグ族(Wampanoag)のパタクセント部族(Patuxet)が住む村。彼らの入植はワンパノアグ族インディアンらを虐殺しながら進み、プリマス植民地は形成されて行く。また、欧州からもたらされたペストによりインディアンの90~95%が病死したとも伝えられる。歴史は綺麗な側面しか伝えない。いや、綺麗に装飾して伝える? 特に当事者は主役だからね。どこにも隠したい闇はある。今、伝えられている事が真実かはわからないのが本当だ。13植民地(Thirteen Colonies)イングランドによる新大陸への植民都市は増加して行く。今回は触れないが、18世紀後半になると13植民地を取り囲む新世界にさらに12の植民地も保有しいていた。イギリス領西インド諸島、ニューファンドランド、ケベック州、ノバスコシア、プリンスエドワード島、バミューダ、そして東フロリダと西フロリダなど。入植地、北アメリカ13植民地のおよその位置。詳しくしは次の図で下は1775年頃 アメリカ独立以前の北アメリカ13植民地ウィキメディアから借りました。経済状況は北部のプリマスやマサチューセッツを中心とするニューイングランド植民地は水力や木材を利用した工業などが発達。ピューリタンが多く、そもそも独立性が高かったから農業の大規模経営は発展しなかったらしい。中部のニューヨーク、ペンシルベニアでは農業と商業が発達。特に小麦を中心とする農産物輸出が盛況だったらしい。南部と異なり、こちらでは奴隷制プランテーションは発達しなかったらしい。南部のバージニアやサウスカロライナでは、大規模農業経営(プランテーション)が広まった。労働力不足からしだいにアフリカ大陸から黒人奴隷を連れてきて使役した。北部と異なりこちらはカトリック教徒が多かったらしい。これはジェームズ1世の治世の話ではないが、ついでに植民地その後を入れておきました。13植民地の独立宣言(アメリカ独立宣言)これら13もの地域に増えて行ったイングランドからの入植者であるが、本国からの課税や圧政に地元民は独立を決意する。入植してからわずかに170年後の事だ。1776年7月4日、大陸会議でイングランドによって統治されていた北米13植民地の同時独立が決定する。「基本的人権と革命権に関する前文」、「国王と議会、また本国のイングランド人への苦情」に関する28ヶ条。「独立を宣言する文書」の3部で構成。これがアメリカ独立宣言(United States Declaration of Independence)である。しかし、あくまで勝手な宣言である。本国イングランドが簡単に納得する訳はない。つぶされるのは目に見えている状況だ。イングランド軍と民兵隊の戦闘から始まった戦いは欧州勢を巻き込んで拡大して行く。この独立戦争(1775年4月~1783年9月)はイングランドvsフランスの代替え戦争となり、双方巨額な戦費を使いダメージを受けている。※ 戦争の途中で独立宣言(1776年7月)は出されている。※ フランスの参戦は1778年。その後スペイン、ネーデルランドもアメリカ側で参戦。以前、フランスの事情を以下で書いてます。リンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里結果論だけ言うと本国イングランドは負けたから、アメリカは独立を完了(1783年9月)したのである。因みに自由の女神像(Statue of Liberty)は独立100周年を記念し、独立支援したフランス人の募金で贈られた像。正式名は「世界を照らす自由(Liberty Enlightening the World)」アメリカとフランスにはそんな絆(きずな)があった。最も、この負債が巨額過ぎたのもフランス革命の要因の一つだ。もしアメリカを支援しなければ、ルイ16世はギロチンにかかる事もなかったかもしれない。スペインとの和睦当時はスペインとの関係が悪かった。何しろ前女王エリザベス1世が公然とスペインに海賊行為をするは、ネーデルランドに肩入れして戦争もふっかけていたからだ。ジェームズ1世はイングランド王即位(在位:1603年~1625年)と同時にイングランドとスペインの戦争(英西戦争)を終結させる和平条約を結んだ。1604年のロンドン条約(Treaty of London)である。19年にわたり続いた両国の戦争を収め、戦争前の原状の回復を原則とした。平和王としてのジェームズ1世による英断と言える和解であるが、スペインが好意的に評価したのに対して、イングランドの市民からは屈辱的和平と評価は低い。そもそもこの戦争はネーデルランドでのプロテスタントの反乱独立をイングランドが応援していたと言う背景がある。イングランドはこれらから手を引き、軍の撤退、武器の援助も中止。代わりにスペインによるアイルランド軍事介入の停止を引き出した。宗教に関しては、イングランドの国教会をスペインが認める事。反対にイングランド国内のカトリック教徒を迫害しない事が盛り込まれた。またスペイン艦船のイギリス海峡の航行許可と港の使用を認めた。イングランドによるスペイン船への海賊行為ももちろん停止。代わりにインドネシアなどイングランドの植民進出への妨害の禁止をスペインに認めさせた。さらに、両国は、艦船の修理や補給の為に互いの港の利用を認めた。これら内容を見ていて対等で問題ないように見えるが・・。実は市民の義勇兵8000人ほどがネーデルランド紛争に加わっていたし、海賊はネーデルランドに移籍してスペイン船を狙い続けた。公でない部分で市民の反スペイン感情はくすぶり続ける事になる。一難去ってまた一難とりあえずスペインとの争いは終わったが、インドネシア進出ではネーデルランドともめだした。1623年に起きたアンボイナ虐殺(Amboyna massacre)事件で自国の領事館員、全員が殺されてからイングランドはインドネシアを去る。東南アジアからインド貿易にシフトしてく。アンボイナ虐殺(Amboyna massacre)事件は、ぎり、ジェームズ1世の治世なのだ。※ アンボイナ虐殺(Amboyna massacre)は以下で書いています。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)日本との交易1600年に設立された東インド会社であるが、実際の始動はジェームズ1世(James I)(1566年~1625年)がイングランド&アイルランド国王に即位した1603年頃と思われる。インドネシアのバンテンに拠点があったので、ここで三浦按針(みうらあんじん)の手紙を受け取り1613年に日本の平戸に商館を開く事になる。因みにネーデルランドが平戸に商館を設置したのが1609年9月 。実際に船が来て交易が始まったのは1612年8月。 商館長はリチャード・コックス(Richard Cocks)(1566年~1624年)しかし、早くも12年後の1624年1月には商館は閉鎖される事になる。イングランドのアジア進出で快く思っていなかったネーデルランドとの仲は悪化をたどる。それは日本国内でも現れた。お互い悪評を立てて、ののしりあい、足の引っ張りあいを平戸でも行っていた事。その騒動は平戸藩や在留中国人や日本の商人にも迷惑が及ぶ。主にネーデルランド側が嫌がらせをしていた?イングランド船隊への攻撃も始まりイングランドは江戸幕府に直訴もしたらしいが、仲介約をしていた三浦按針(ウィリアム・アダムス)が亡くなると日本との交易事態にも影響が出た。東インド会社は商館長リチャード・コックスの責任問題として追及。しかし、そんな中1623年のアンボイナ虐殺事件が起こる。イングランドの東南アジア撤退が始まり日本の商館も閉鎖された。※ リチャード・コックスは撤退し、戻る船中で亡くなったそうだ。先のきっかけとなった三浦按針(みうらあんじん)であるが、彼は日本近郊で座礁(1600年4月)したリーフデ号の乗り組み員でイングランド出身のウィリアム・アダムス(William Adams)(1564年~1620年)の事。三浦按針は彼の日本名。彼は完全に日本に帰化した元イングランド人。三浦按針は徳川家康の外交顧問および通訳として仕えていた。イングランドとの交易も三浦按針がいたからこそ成立したと言える。ジェームズ1世は秀忠から鎧などが贈られ非常に喜び日本に興味を持ったと言う。その鎧は今もイングランド王室にあるそうだ。レヴァント会社(Levant Company)の存続エリザベス1世時代の1580年、オスマン帝国との国交と交易の独占権を得る条約がイングランドとの間で締結された。これには貿易および政治的同盟が入っていたが、ジェームス1世は、欧州側のキリスト教徒としての観点からオスマン帝国との断交を決めていた。女王は無視したが、1571年のレパントの海戦 (Battle of Lepanto)をジェームズ1世は気にしたのだろう。※ レパントの海戦は以下で書いてます。リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦しかし、重臣や関係者から猛反対を受け、従来国家が負担していた大使館などの諸経費を商人負担とする事で合意。オスマン帝国との国交は維持、交易も存続される事になった。ところで、1619年、アラビア半島南西にあるモカ港の入港の許可取りに成功する。オスマン帝国がコーヒーを仕入れていた港である。当時は欧州でもコーヒー人気が上昇。これによりイングランドは安価にコーヒーの大量買い付けが可能になった。豆はエチオピア原産のアラビカ種(Coffea arabica)で、イエメンに広がりアラブ人がモカ港から出荷した事からモカ・コーヒーの名で呼ばれる。元祖コーヒー。※ 東インド会社とレヴァント会社のどちらが取り扱ったかは不明。ジェームズ1世は理想主義で平和主義。王としては決して悪くなかったし、頭もよかったかもしれない。とにかく彼の治世は何とか乗り切った。しかし、イングランド国王の不憫(ふびん)は、議会の同意が得られないと戦費の調達さえできなかった事。財政難で強い軍隊を持てなかった事、軍船もしかり。それらが、数々の国王軍の敗退につながって行ったと思われる。因みに、フランス王家は身辺警護にプライベートでスイス兵(スイスガード)を雇っていた。ベルサイユ宮殿にはスイス兵待機の部屋(衛士の間)もある。リンク ルツェルンのライオン慰霊碑とスイス人の国防再び、時勢に戻り、息子チャールズの治世の話です。彼のスコットランドでの即位式から問題が勃発する。チャールズ1世(Charles I)チャールズ1世(Charles I)(1600年~1649年)イングランド、アイルランド王チャールズ1世(在位:1625年~1649年)スコットランド王ジェームズ6世(在位:1625年~1649年)Charles I of England (イングランド王チャールズ1世) 1636年画家 アンソニー・ヴァン・ダイク(Anthony van Dyck) (1599年~1641年)所蔵 王室コレクション(Royal Collection) King's Galleryアンソニー・ヴァン・ダイク(Anthony van Dyck)(1599年~1641年)の作品である。フランドル出身の画家であるが、イングランドの上流階級を描いた肖像画が多く有名。兄の死から繰り上がりでチャールズ1世は次代の王位となったが、思慮には欠ける人?側近のバッキンガム公ジョージ・ヴィリアーズと共に彼は取り返しのつかない失敗をやらかす。それが直接ではないが、それが遠因でバッキンガム公は暗殺され。チャールズ1世は最終的に処刑された。※ バッキンガム公(Duke of Buckingham)ジョージ・ヴィリアーズ(George Villiers, 1st Duke of Buckingham, KG, PC)(1592年~1628年)。ジェームズ1世とチャールズ1世の2代にわたって重臣だった男だが・・。7つ違いの二人は臣下と言う関係よりは親友だったみたいです。後で紹介。議会の暴走が王権を越える事の発端は、チャールズの結婚問題。父王としては、スペインの姫との縁談は平和外交になると信じていたらしいが、議会に却下された。この時ジェームズ1世も頑固な議会に憤慨して解散をしているが、当事者の息子は激怒。下院(平民)議員のくせに自分の結婚まで口出しするな。と思ったらしい。チャールズはほぼ親友のバッキンガム公と密かにスペインにおもむき姫との結婚を模索する。が結果スペインからは相手にされずに帰国。オバカな二人はそれに腹を立てスペインに報復する事を決意したらしい。この時は議会と利害が一致した。議会はスペインとの戦闘を望んでいたからだ。議会としては王にスペインと仲良くしてほしくなかったのだ。彼らはエリザベス時代のようにもっと多くをスペインから奪いたかったから。その思惑に載せられた二人はスペインとの戦争を父王に迫る。父がせっかく平和外交で和睦したばかりのスペインと再び戦闘を始めようと言うのだ。彼らは戦争の予算申請をするが、財務大臣はお金が無いと拒否した。その財務大臣を議会が弾劾(だんがい)する事を二人が支持して予算を取り付ける事に成功。国王ジェームズ1世は側近のバッキンガムを愚か者と罵(ののし)り、息子チャールズに対し、議会の手段として弾劾(だんがい)を復活させたことを後悔することになるだろう。と先見の明をもって警告したと言う。※ 弾劾(だんがい)・・身分保障された官職にある者を、義務違反や非行などの事由で、議会の訴追によって罷免し、処罰する手続きをする事。この議会による弾劾が後に暴走する事になり、王権を越えて行ったから、国王が処刑される事態にまで至るのだ。最初の弾劾はフランシス・ベーコン (Francis Bacon)(1561年~1626年)で始まる。議会はを国王の許可も無しに弾劾して官職はく奪、1621年5月ロンドン塔へ幽閉されている。ジェームズ1世の計らいで4日間で出獄できたが・・。これを契機に? 議会が気に入らなければ? 議会による国王抜きの弾劾は以降当たり前のように状態化していく。チャールズ支持者のバッキンガム公ジョージ・ヴィリアーズ(George Villiers)(1592年~1628年)も、先のスペインに対する戦闘で、バッキンガム公の指揮下で海軍遠征で行ったが結果敗退。議会はこの失敗で弾劾手続きを行っている。が、そもそも議会の出した軍資金は少なかったから、負けもしかた無かったと言う論もある。初代ストラッフォード伯(トーマス・ウェントワース)国教会のウィリアム・ロード大主教、なども標的にされた。1644年、イングランド国教会の大主教ウィリアム・ロードの裁判ではストラフォード伯と同じく有罪が難しい為に議会は私権剥奪法で処刑を決定。国王チャールズ1世の特赦状も却下して刑を執行。1649年には、国王であるチャールズ1世 自身が処刑される事になる。後でまた触れます。ヘンリー8世(Henry VIII)(1491年~1547年)時代のウェストミンスター宮殿(the Palace of Westminster)手前がテムズ川、奥に見える尖塔がウエストミンスター寺院。宮殿と最初のウェストミンスター寺院の建設は、1045年頃~1050年頃にかけて、エドワード証聖王(Edward the Confessor)(1003年~1066年)によって建立されている。1512年、ヘンリー8世(Henry VIII)(1491年~1547年)(在位:1509年~1547年)の治世初期に、火事により宮殿の王室のアパートが焼失。王室の住居はホワイトホール宮殿に移動。1691年および1698年にも火事が発生。経済的事情で再建はできなかった。1834年10月、再び大火災。宮殿の大半は焼失。※ ウェストミンスター・ホール、ジュエル・タワー、聖スティーヴン礼拝堂の地下室、回廊のみが焼失を免れた。1840年、ゴシック・リヴァイヴァル様式のデザインで再建が始まる。上院(貴族院)議事堂は1847年。下院(庶民院)議事堂は1852年に完成。全体には1860年に完成。1941年、第二次世界大戦によりドイツ軍の爆撃でも損傷している。2017年、宮殿の大改築が決定。古い配管配線、蒸気管による火災の危険、アスベスト問題などシステムの老朽化を一新するらしい。現在のウェストミンスター宮殿(the Palace of Westminster)ウエストミンスター橋越しのウェストミンスター宮殿ロンドン・アイからのウェストミンスター宮殿手前の時計塔が、通称「ビッグ・ベン(Big Ben)」ですが、正式名称は「エリザベス・タワー(Elizabeth Tower)」です。2012年にエリザベス2世在位60年を記念して「クロック・タワー」から変更されている。初代の竣工は1859年4月。現在は2代目。時計塔の高さは96.3m。議会開催中は尖塔に灯火が照らされるらしいが気づかなかった。この写真はちょうど会期中なのですが・・。奥の上院側にある塔が、ヴィクトリア・タワー(Victoria Tower)ヴィクトリア女王により 1843年に礎石。竣工、1860年。高さ98.50m。当初はキング・タワー (The Kings Tower)の名称。1897年頃に変更。ウェストミンスター宮殿の全景は裏側からしか撮影できない。表側は巨大な宮殿の全景を入れるのは距離的に不可能。下は分割しています。エリザベスタワーからホワイトホール議会の開催中なので交通規制が敷かれています。徒歩でなければ前には入れ無い。ウエストミンスター・ホール下院のゲート。今は会期中で警備が厳しい。内部ロビー (ウィキメディアから借りました。)英国議会の上院(貴族院)(House of Lords)と下院(庶民院)(House of Commons)のロビー。ホワイトホールからヴィクトリア・タワーウェストミンスター宮殿については、以前取り扱っています。リンク 英国のEU離脱の失敗 ・ ウェストミンスター宮殿ヴィクトリア・タワー側の道のバリケードエリザベス・タワー側のバリケードイングランドの議会は歴史的に荒れるのでしょうか?会期中はずっと閉鎖らしい。結婚相手はカトリック次期王となるチャールズ皇子の結婚相手は?そもそも、チャールズがスペインから帰国した時、国民はカトリックの姫を連れて帰らなかった事を喜んだと言う。カトリックだけの問題ではない。議会も市民もスペインが嫌いだったからね。なのに結局の所、彼の結婚相手はヘンリエッタ・マリア・オブ・フランス(Henrietta Maria of France)(1609年~1669年)。フランス王家のカトリックの姫である。また、結婚の条件で将来の子息はカトリックで育てる約束をしての結婚。1625年。イングランド女王ヘンリエッタ・マリア・ド・ブルボンの肖像1636年頃~1638年頃ヘンリエッタ・マリア・ド・ブルボン(Henrietta Maria de Bourbon) (1609年~1669年)画家 アンソニー・ヴァン・ダイク(Anthony van Dyck)(1599年~1641年)所蔵 サンディエゴ美術館(San Diego Museum of Art)この結婚は当然、反カトリックの者からは不評を買う。将来の国王(子息)がカトリック教徒決定はどう考えても問題。しかも国がイギリス国教会でまとめようとしてもめている時でもある。一応、スペインを敵にする事に協力してくれる相手としてフランス国を考えた上での婚姻らしいが、下院議員はチャールズにプロテスタントのウェールズの姫との結婚を望んでいたから、チャールズは意地でもカトリックの姫と結婚したかったのかもしれない。しかも、当然反対がある事は解っていたから? 結婚成立まで議会を開かなかったと言う。つまり、議会には「もう結婚しちゃいました報告」をしている。それにしてもこの王妃も、夫の戴冠式(1626年)にも出席していない。公然と新教の宗教儀式への参加を拒否したそうだ。確かに、議会が危惧した通りの先が思いやられる展開だ。無議会の理由当然だが、チャールズと議会の関係は決して良好ではなく、むしろ悪化して行く。チャールズ1世も思い通りにならない議会を解散して、無議会で政治を進める事が増えたからだ。そんな議会無しでチャールズがイングランドを統治した11年間を「eleven years' tyranny(11年間の専制)」と呼ぶらしい。が、内容を知れば同情の余地がある。ヨーロッパ戦争の為の資金を議会から調達する手段を絶たれ議会を解散。予算もない。頼りのバッキンガム公はもういない。議会は信頼できない。そんな中でチャールズ無議会の中、1人、フランスとスペインの和平を結んでいる。これは評価である。とにかくイングランド王には国際政治をするお金が無かったのだ。当時イングランドでは合法的に税金を徴収できるのは議会だけ。しかも、そもそも当時のイングランドには公式の消費税も定期的な直接税も課されていなかったから、欧州でも最も税負担が少ない国。だから国庫にお金が無かったのは確かなのだろう。王は仕方が無いから議会を再開することなく合法的に資金を集められる方法を探した。「Distraint of Knighthood(騎士爵位の差し押さえ)」と言う1世紀以上前に忘れ去られた徴税の法律や、海軍の財務省に直接支払われる「 ship money(船税)」の徴収などいろいろと探して試みている。王が議会の同意なしに課税を行った事について、暴君的かつ絶対君主の行為と批判されているようだが・・。真実は違う。そもそも王は議会を通さなくても徴税できる法律を選んでいるし、合法で集金できる税しか選んでいない。王に対して暴君なのはむしろ議会だった。無議会政治の間に、王は苦肉の策として活動資金を集めていただけなのだ。これを専制政治と言われてはチャールズ1世がかわいそうな気がする。諸悪の権限は王を敵視する議会なのに。議会との埋められない溝を生んだバッキンガム公の死そもそも議会ともめたのは、考え方に宗教的差異があるからだ。現在のように教育が徹底されている時代ではないし、物の考え方は人により全く異なったのは事実であるが、それ以上に頑固にかたくなに己の宗教感を通そうとするカルバン派の議員。少数派のうちは良いが、議員数が増して行けば彼らの強引さで押し切られる。また、下院(庶民院)は言論の自由だからと言いたい事を言う。チャールズの結婚問題にまで口を出したが、そもそも彼らの仕事の範囲ではない。だんだんに、越境し、さらに集団意識が自分らの正当性を主張するような議会になって行ったように思う。いつの間にか、王のいない所でかってに判決。王が嘆願して棄却するように頼んでもつっぱねる。議会ではイングランド王がトップなのではないのか?議会の独走が始まったのがジェームズ治世後半から。チャールズ1世の頃は話し会いにもならなかった?チャールズお気に入りのバッキンガム公はスペインとの戦いで敗戦した事をたたかれ弾劾(だんがい)され身分はく奪。チャールズが何とかケンブリッジの大学総長に指名したが下院(庶民院)が反対し大々的に抗議。チャールズは議会のいいなりになりたくなくて、1626年、議会を解散。初代バッキンガム公爵(1st Duke of Buckingham, KG, PC)ジョージ・ヴィリアーズ(George Villiers)(1592年~1628年)の肖像1617年~1628年画家 ピーテル・パウル・ルーベンスPeter Paul Rubens (1577年~1640年) 所蔵 ポロック・ハウス(Pollok House)再び議会を招集した1628年、バッキンガム公は暗殺された。チャールズは自室のベッドで2日泣いて過ごしたと言う。なのに議会、民衆はバッキンガム公の死を歓喜したと言うのだから、議会とチャールズの間には埋められない溝が生まれる。そんな議会相手にチャールズが王権を振るおうと戦ったのも理解できる。でも、もはやイングランド王の王権はほとんど失われていた気がする。議会が狂犬のように王のすることに反対して吠えるから王は人間不信になっただろうね。最大の失態は宗教統一の問題チャールズ1世最大の失敗は結婚もそうであるがやはり宗教問題につきる。従来のカトリック一強だったらこんな事は無かったはずだが、宗教の激動期にイングランド王にならなければならなかったチャールズ1世は不運だった。まとまりの無い世論の中で、一つの宗教による統一は理想ではあるが、そもそも宗教の種類も派閥もありすぎてまとまらないのだから、統一など土台無理な話。だから即位後に始まるイングランド国教会での3国統一。それを強硬しようとしたのが大いなる間違い。少なくとも時期尚早であった。もし、王権が本当に強い国であったなら、それも可能であったのかもしれないが、残念ながらこの時期のイングランドはそうではなかった。しかも、先にイングランド国教会の所で説明したが、この当時、イングランド国教会はまだ発展途上であり、カトリックとカルバン主義のはざまにいた。カルバン派としては、よりプロテスタントを目指してもっと改革をしたかった立ち位置だ。しかし、チャールズが即位する頃、国教会の中に強いカトリックよりの司教が現れた。先に紹介しているウィリアム・ロード(William Laud)(1573年~1645年)である。彼は順調に出世し1633年、イングランド国教会の最高峰であるカンタベリーの大主教に収まっている。ウィリアム・ロード(William Laud)(1573年~1645年)カンタベリー大主教(Archbishop of Canterbury)の肖像画家 アンソニー・ヴァン・ダイク(Anthony van Dyck)(1599年~1641年)所蔵 National Portrait Galleryウィリアム・ロード(William Laud)の出現で国教会の方向性が変わる。彼はカルバン派をきらいカトリックよりに修正を試みたからだ。1625年にジェームズ1世が死去、後を継いだチャールズ1世はロードを取り立てた。カルバン派の予定説を否定。アルミニウス主義派でありカトリックより。チャールズの思想もここに一致。イングランド国教会の改革と宗教統一を持論としていたロードは、チャールズ1世の許しを得て祈祷書の遵守と礼拝の統一、聖職者の統制政策を推進。アルミニウス主義者を次々と登用。1630年の全ての主教への教区管理の強化命令、1631年からの出版物検閲、反対派弾圧を推進。統一に向けて主教はピューリタン(Puritan)弾圧と礼拝のカトリック化を進めた。カンタベリー大主教就任(在位: 1633年~1645年)で頂点に立つ。が、王党派が議会に負けると私権剥奪法の名目でクロムウェルにより処刑される。カルバン派よりはアルミニウス派国王がカルバン派の天敵であるアルミニウス主義者を支持して要職につけた事がカルバン派の不振を買う。「王は、最終的にカトリックに戻すのではないか?」先にも紹介したが、この思想は大主教、ウィリアム・ロード(William Laud)からもたらされたものかもしれない。※ アルミニウス主義派はカルヴィニスム修正主義神学とも言われカルヴァン派の天敵。先に触れたカルバン派の特徴である予定説(Predestination)を否定する立場。ネーデルランドでは1618年「ドルトレヒト(Dordrecht)教会会議」の神学論争でカルヴァン派が勝利し国教となった。この時アルミニウス派は投獄か斬首されている。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭カトリックに戻すつもりはなかったと思うが、カトリックからしたらカルバン主義派よりはアルミニウス派の方がカトリック的思考。受け入れやすかったと思われる。そもそもアルミニウス派の要人を要職に付け始めたのはウィリアム・ロード(William Laud)主教である。もともとアルミニウス主義派は学者など知識人が多い所。穏健で思慮深いアルミニウス主義派に対して、カルバン派は過激で残忍。悪行を悪行と思わず実行するコワイ集団。この頃の彼らに対する私の評価です。要するに、ジェームズ1世からチャールズ1世の治世は、宗教を背景に国王と議会の対立が常に存在していた。そして議会は非常に強い姿勢で王のする事を全て反対。王は議会の承認なくして政治資金も調達できないほど金欠。絶対王政などそこには全くなかったのだ。そんな中で強い国教会の大主教の存在が、王に王権を持って3つの王国の宗教を強制統一するよう促がした。到底無理な話ではあったのに・・。主教戦争、イングランド内戦、国王軍敗退主教戦争(Bishops' Wars)1625年、チャールズ1世のスコットランドでの戴冠式から事は始まった。式典はイングランド国教会のもの。つまりカトリックよりの儀式のものだった。とは言え、典礼は国教会が根回ししたもの。王は直接関係無い。基本、プロテスタントは一切の典礼を排除した新宗教。比較的融通の利く長老派はともかく、カルバン派は黙ってはいない。1637年に国教会の祈祷書押しつけにスコットランドの国民が反発、暴動。司教らの追放へと進む。強硬姿勢で統一を掲げ臨んだイングランド国教会の主教。それがあだとなり、1638年、まずスコットランドで反対派、盟約派(Covenanters)が立ち上げられ、彼らは、従来の司教たちを教会から追放。これに対して、大主教の指示で王は軍を出して抑えようとした。1639年、スコットランド貴族層が国民盟約を結成し、国王軍vsスコットランド国民盟約軍との戦闘に発展。それが主教戦争(Bishops' Wars)。である。スコットランド(盟約派政府)vsイングランド王党派(チャールズ1世)の戦い。1639年(第1次)および1640年(第2次)の2度起こったこの戦争は2度ともスコットランド側の勝利に終わる。つまり、国王軍の敗退で終結した。最も、王はほぼ戦わずして和平を結んだ。※ この時の盟約派の費用を負けた王が負担することになる。王は新たなスコットランド教会を認めざる終えなくなった。長老派、教義的にはカルヴァン派。但し王が主教を選任する事はできない。牧師や長老によって選出された長老が統治するので長老派と呼ばれる。そう言う意味で王に有利な主教が選ばれるとは限らない。と言う点がイングランド国教会とは異なる。イングランド内戦 (English Civil Wa)司教戦での戦費負担金を王がスコットランドに払う予算の為にイングランドで議会にかけた。これによりスコットランドの主教戦争は終結したが、今度はイングランド議会との政治的対立が始まりイングランドで内戦がぼっ発する。イングランド議会vsイングランド王党派(チャールズ1世)アイルランド問題1639年~1640年にかけての司教戦争に端を発し、チャールズ1世の宗教改革に反対するスコットランド盟約派がスコットランドを掌握するが・・。1641年、10月、今度はアイルランドのアルスター(Ulster)で農民蜂起がおこる。彼らはプロテスタントのイングランド人入植者数千人を殺害したと言う。これはアルスター植民地(Plantation of Ulster)問題で起きた事件である。スコットランドやイングランドが混乱状態になると、アイルランドもここぞとばかりにカトリック信仰の承認を求めて武力蜂起した。と伝えられるが、問題はすりかえられている。そもそもの農民放棄は、もともとカトリック教徒の多いアイルランドに先住民のゲール人族の首長から没収した土地にスコットランドやイングランドからプロテスタント入植者が送りこまれた事により起きた不満などから始まっている。土地没収の不満があり、言語不通による弊害、またプロテスタントの押し付けが問題の根底にある。だから単純にプロテスタント入植者が増えた事によって起きた民族紛争である。とか、カトリック教徒の不満爆発が招いた武装蜂起とは言い切れない問題なのである。もともとアイルラド北のアルスター地方は、ほぼ完全にゲール語を話すカトリック教徒が住む農村地帯。しかし新たな入植者は、英語を話し、プロテスタントであり、国王に忠誠を誓うことが求められていた。これはアルスターのゲール語系氏族とスコットランド高地のゲール語系氏族とのつながりを断ち切ることも目的とされていたらしい。つまり、そもそも文化の違う者をあてての民族紛争を想定した入植者投入であったのだ。この入植は、エリザベス1世の支持で始まり植民地化の計画と監督にはジェームズ1世が関わっている。主な目的はイングランドによるアイルランドへの国教会統制。土地の大部分を先住民のゲール人族の首長から没収して入植は始まった。※ 公式のプランテーションは1609年に開始。ジェームズ1世の治世。※ 1607年、すでにイングランドの統治に反対する九年戦争があった。反乱鎮圧のために結成されたアイルランド・カトリック連盟(Confederate Ireland)は、1641年~1649年にかけてアイルランド自治を行っている。議会はアイルランドの地主と聖職者で構成されており、彼らは国王との和解をめざしていた。彼らの要求は、カトリック教会の財産権を保証とカトリック信徒に対する刑罰を廃止。しかし、チャールズ1世はこの要求を彼の事情により受け入れる事ができなかった。先に「カルバン派よりはアルミニウス派」で触れているが、王はアルミニウス派の要人を保護した事からカルバン派から敵視されていた。国王軍内部でさえ、くすぶるチャールズ1世の親カトリック政策。加えて国王軍全権代理人がかってにアイルランド国教会に教会財産の返還を要求。もはやチャールズ1世は国王軍さへ、信頼できなかったろう。カトリック勢力がアイルランドを支配した事がイングランドやスコットランドには脅威となった。それが1646年、スコットランド・イングランド連合軍がアイルランドに攻め込んだ理由である。特に1649年のオリバー・クロムウェル(Oliver Cromwell)(1599年~1658年)によるアイルランド侵略(Cromwellian conquest of Ireland)は凄惨(せいさん)を極めたと言う。クロムウェルとその軍隊 vs アイルランド・カトリック同盟と国王派の連合軍クロムウェルは、アイルランド人口の大多数に刑罰を与え、土地も没収。アイルランド人口の15~25%程度が殺害されたか、もしくは亡命。(被害は50%以上だった? とも)※ クロムウェルは奪った土地を兵隊に褒美に与えている。クロムウェルは現在でもアイルランドで嫌われている理由であるし、これがアイルランド問題の根底に根深く残っているのは確か。つづく次回「イングランド国教会と三王国の統合 2」の続きでピューリタン革命(Puritan Revolution)からチャールズ王の処刑と王政復古までを入れる予定です。1カ月以上苦しみました。方向性が定まらず、なかなか着地点が見つからず長い瞑想の果てに辿りついた結果です。ちょっと、いや、かなり難しい回になりましたが、ここを踏まえて、「イギリス東インド会社」を考えてもらえるといいなと思います。「アジアと欧州を結ぶ交易路」のスピンオフ(spin-off) 回としてBack numberも入れておきます。Back number リンク イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古 イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)リンク チューリップ狂騒曲リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防リンク 大航海時代の静物画リンク 焼物史 土器から青磁までリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガルリンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミックリンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロードリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン

2025年07月28日

コメント(0)

-

アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)