2010年02月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

シャーロック・ホームズが好き

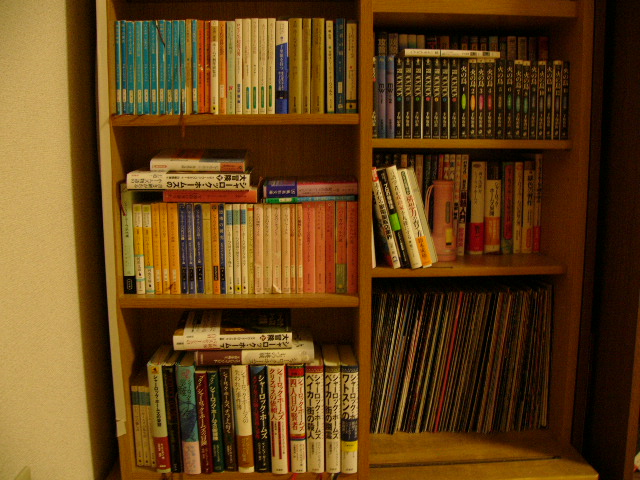

来月は映画『シャーロック・ホームズ』が公開される。公開前に、一度ホームズについてうだうだ吐き出しておかないと、おそらく映画ではなくホームズについて書いて終わり、のブログになってしまうので、本日は、映画を見たら書きなぐりそうなホームズネタについて、事前にちょっとだけ書くことにいたします(笑)初恋の人は?と聞かれたら、シャーロック・ホームズ、と答えてしまうくらい、ホームズが好きだ。どれぐらい好きかというと、「正典」と呼ばれる、コナン・ドイル著の本物のホームズ物語だけでは飽き足らず、ホームズ物のパロディやパスティーシュをかき集めるほど好きなんである。シリーズ物もあるからどう数えるかという問題もあるけど、50冊くらいあるんじゃないかなあ(写真の左側三段全部と、右側中段の半分がそう。この他に大型本が数冊)。今となっては古書市場にしかないモノもあるので、書籍化されたホームズ物で有名まものは大概もっていると思う。「日本版ホームズ贋作展覧会」を持っていることは、若年のコレクターに対してなら自慢しても許されるだろう。中にはタイトルに「ホームズ」と書かれていない本もあり、そういうものは表紙の絵や帯にちらりと名前があるだけなので、よくもまあ本屋で見つけたものだと自分で感心する。学生時代までは、この手のパロディモノは嫌いだった。読んでも、正典に近いスタイルで書かれたものだけで、正典の雰囲気から逸脱したもの、オカルトチックだとか、ロマンスがあるとか)、茶化したものはイメージが壊れるから、と嫌いだった。あの、ホームズの正典しか読んでないひと、イメージだけ持っている人、ジェレミー・ブレッドの演じたホームズが絶対だと思っている人には、想像を絶するようなホームズ物が、この世には溢れているのですよ(笑)。ドラキュラと対決したり、ブロンドのおねーちゃんといちゃついたり、実は推理はぜんぜん検討違いだったり、まあ出るわ出るわ、これが本当に元は同じ人間なのかと思うほど。一度こういうホームズに出会ってしまうと、あまりの面白さに次から次へと・・・そしてこの有様なわけだ。ただ、無差別に集めつつも、その中で好むタイプというものはある。子供のころは、頭が良くて正義の味方、というホームズが大好きだった。ちょっと大人になると、エキセントリックなところが愛しくなった。そしてパロディものを集めだしてからは、ホームズの魅力はワトソン君との深い信頼関係と友情にあるように思っている。どんなにハチャメチャなホームズでも、暗く不穏なホームズでも、ワトソン君との間に強い友情が現れているものならば、私は楽しい。だから、今度の『シャーロック・ホームズ』もいいんです。ぜんぜん見かけがホームズっぽくないロバート・ダウニーJrでも、アクション満載でちょっとお色気もあるホームズでも。(こっちはもっとひどいホームズをたくさん読んどる)予告から垣間見れるワトソン君との友情が、私をこの映画にひきつけているのだ。こんなセリフが予告編にありましたな。ホームズとワトソンに向かって「いちゃつかないでくれる?」そう。なんだかんだ言って、大事なときにはワトソン君にいて欲しいホームズ。なんだかんだ言って、ホームズのためならなんでもやっちゃうワトソン君。そんな二人が見れるなら、私はどんな中身でも観に行くのだ。■追記もちろん、ジェレミー・ブレッドの演じたホームズは宝物です宝島MOOKはもちろん収集中■追記2広島に転勤して良かったと思った最初の出来事は、古書店でビリー・ワイルダーの『シャーロック・ホームズの冒険』のパンフを見つけたことです■結論ただの阿呆です

February 21, 2010

-

『パラノーマル・アクティビティ』

男ってダメね~~~、という映画(笑)不可思議な現象にぶち当たったときの、男女の反応の違いがよく描かれた映画です。「これは自分の手に負えるモノだ」と思い(あるいは思おうとして)、あれこれ試して事態を悪化させていく彼氏と、静観するか専門家に頼ろうとする彼女。起こる怪奇現象より、怪奇現象の恐怖に耐えかねて喧嘩と仲直りを繰り返す主人公2人の関係の方が心配だった(笑)またその関係性を映す、怪奇現象のないシーンの演出がいい。勉強中を邪魔する男に苛つく彼女とか。並みの映画にはないシーンですが、日常生活ではよくありますな。恐怖がピークに達したあたりでの喧嘩で、「あなたは役立たずよ!」という彼女の叫びに思わずうなずいておりました。この映画、妙に女心にヒットするのは何故でしょう。感覚で生きてる女性からすれば、この映画の彼氏は、彼女を守りつつも猛烈に女ゴコロを無視しているようにしか見えません。同類の男性に苦労している女性陣には、この映画のラストはある意味爽快かも?という、ホラー映画であるはずなのに、まったくあさっての感想を持つに至ったのは、この映画がフィクションであると初めからわかっているからなのですね。超低予算で作られたのに全米大ヒット!という前宣伝が誇張されて、正直、怖さはそれなり。頭には138万円という予算がこびりついていて、怪奇現象が出てきても、「これ138万円でどうやってとったんだろ?」とそっちが気になる始末。ご丁寧に、パンフレットには予算の内訳が書いてありましたが。これは『フォース・カインド』や『ブレアウィッチ』のように、「ホンマもんです」という宣伝を打った方がまだ良かった。と、思ってたら、どうもフェイクと思ってなかったらしいカップルの観客がいて、彼女の方が真っ青になっていた。大丈夫だってば。本物ならそもそもカメラに映んないんだから(笑)この手のほかの映画と比べれば、展開も起こる現象も全部ベタなのに、それなりに面白いと思わせるのは、手持ちカメラで撮ってるとはいえ、基本的には固定された画面でのみ展開しているからでしょう。手持ちカメラにありがちの振り回すような映像は、主人公が恐怖の余り部屋を見回すときぐらいのもので、あとはきちんと構えて撮っている、カメラを置いている、カメラを固定している。の3パターン。特に怪奇現象を固定カメラで撮っている寝室の画は面白い。肝心の、何者かがやってくる廊下の奥や階段の下はまったく見えず、そこで何がおきているのかわからない。(明かりがパッとついたりするところが、可愛い)何が怖いって、わからないのが一番怖いんですよ。恐怖の正体や、何が起こってるのかが知れちゃうと、恐怖は少し違った方向に向かってしまう。だから、あんまりホラーでWHYやWHOやHOWは見たくない。わかるともう、私、笑っちゃうから(笑)予算の問題もあっただろうけど、やはり固定された画の中で勝負する、というアイディアがとにかく気に入りました。なんだか、監督の頑張りがいとおしい。でもあのラストはちょっとつまらない。一階におりて、そのままで、で、その後の説明があった方がいい。あれはスピルバーグの助言があって取り直したラストだそうですが、オリジナルはどうだったんでしょうね。と、ぜんぜん怖くはなかった映画ですが、エンドロールになってないエンドロールは、妙に怖かったです。『ラブリー・ボーン』の長ったらしいエンドロールに切れかけただけに。

February 14, 2010

-

『インビクタス 負けざる者たち』

クリント・イーストウッドは説明をしない監督だ。マンデラがどんな人生を送ったのか、何が彼をああいった人間にしたのか、彼が具体的に何を成したのか、そんなことは一切説明がない。弱かったスプリングボックスがなぜ強くなったのか、強くなるために主将ピナールは何をしたのか、そんな具体的なエピソードはまったく描かれない。南アフリカの人々が、スプリングボックス(南アのラグビーのナショナルチーム)の試合に何を思ったのか、どうして白人と黒人が手をとりあうことにしたのか、そんなことは誰一人話さない。ラグビーのワールドカップを物語の中心に据え、ただそれを取り巻く人々をカメラは映す。作為的なセリフはなく、ただただ、最初の南ア対イングランド戦から、最後の対NZ戦までの人々の変わりようをカメラは追う。マンデラとピナール、そして人種間のわだかまりが解ける象徴としてのSPたち(まさに劇中でマンデラが話したとおりだ)の、短いセンテンスで語る言葉が、観客の意識の行く先を示してくれるだけだ。それなのに、どうしてこんなに伝わるのだろう。マンデラの偉大さ、ピナールの誠実さ、そしてなにより、南ア史上もっとも幸福な瞬間が。『グラン・トリノ』の先に、こんな幸福な映画がやってきた。クリント・イーストウッドという人は、なんでもう80になろうというのに、人間を見つめる目というものが進化し続けるのだろう。超一級の男である。原作は未読だが(読む気満々)、この映画で描かれたマンデラは、ノーベル平和賞をもらったマンデラ、というイメージとは少し違う。国を損なわずにまとめ上げるには何をすればよいのか、彼はおそろしくよくわかっていた政治家である。彼は決して平和運動家ではない。明確なビジョンと、伝える言葉と、形にするテクニックをもった超一級の政治家なのだ。25年も獄中にいたにもかかわらず!(どっかの極東の政治家に見せてやりたいわ)超一級の男が、超一級の政治家を撮った映画なのだ、これは。それも、ラグビーを通して、だ。ラグビーのルールは、なかなか前に進めないようにできている。ボールを前にパスすることはできないし、前に落としてもダメ。前に蹴るのはOKだが、ボールの落ちるところがまずいと、蹴った位置に戻されたりする。人のいないところに突進するのではなく、人のいるところにぶつかっていき、わざわざもみあい状態をつくらなければならない(正確にはもみ合いではないんだが、知らなければそうとしか見えない)。走れば激しいタックルが襲ってくる。倒れればボールを奪いにくる相手(時には見方)に踏み潰される。ラグビー選手に一番必要なことは、心身ともに忍耐力があることではないかと思えるほど、ラグビーの試合は艱難辛苦の連続だ。その様が、マンデラの人生と、南アの再生と、スプリングボックスの再生の、その道程の象徴のように見えたのは、私の考えすぎだろうか。この映画はフィクションではないから、そういうった意味づけは無意味だけれど、でも。ラグビーは人生とも政治とも重なる。艱難辛苦の末、成功を手にする。しかも、それは一人では成しえない。ラグビーはポジションごとの役割が明確でプレーも複雑なため、一人や二人スター選手がいるだけでは勝てず、むしろ結束力と闘争心の強いチームの方が勝つこともある(そこに才能が加わったチームこそが、無敵となる)。あのワールドカップの年の南アこそ、まさにその好例だ。南アの選手は世界有数の巨人チーム(マット・デイモンが小柄なのでそうは見えないが、実在のピナールはめちゃめちゃでかい)で、実際はもっと有力視されていたが、やはり実力ではNZやフランスには劣っていたはずだ。当時の私は日本チームの情けなさに落ち込む一方、第一回WC以来のNZびいきで当時はアンドリュー・マーティンス(劇中何度もゴールを決めるNZのSO)がお気に入り。ロムーは・・・ちょっと怖かった(笑)南アにとっての、あのWCの意味なんて考えもしなかった。どうしてあの年の南アが強かったのか、この映画をみて初めてわかった。そして、ラグビーの、スポーツの力に改めて深い感動を覚えた。クリント・イーストウッドはアメリカ人だ。アメリカでのラグビーは、日本でのそれ以上にマイナースポーツのはずで、彼がラグビーのことなど知るはずもない。それなのに、どうしてこんなに、ラグビーのよさを撮れるのだろう。ラグビーの魅力がスクラムやラックやモールにあるって、タックルにあるって、どうして知っているのだろう。ラグビーの迫力が、体と体がぶつかるあの音にあるって、いったいどうして気づいたんだろう。クライマックスのNZ戦、あれをあんなに時間をかけて映してくれるなんて、思いもしなかった。(全体の4分の1近い!)南アのために血をにじませながら戦う男たちを見て、南アがひとつになっていく、あの至福の時間。どうして、それが、クリント・イーストウッドにはわかるんだろう、そしてそれを、どう撮ればいいのかなぜわかっているのだろう。私にわかるのは、マンデラと、南アと、ラグビーに、深い敬意をもって撮っているということ。そんなことができる映画監督が、いったい何人いるだろう。今回は映画ファンとしてではなく、一介のラグビーファンとして、あなたに深い感謝を。ありがとう、イーストウッド。

February 7, 2010

-

『サロゲート』

宣伝ポスターのブルース・ウィリスが、いつもより男前度が高く見えた・・・という理由だけで観に行きました(笑)あまり前評判も高くなく、ある意味『アバター』とかぶる設定ということもあって、なんの期待もしてませんでしたが、思ってたよりは面白かったです。相変わらず、細々とした辻褄あわせも段取りも無視するジョナサン・モストウ監督が、結構好きです。SFとはいいながら、舞台は近未来社会というより、いまの社会とまったく変わらない世界で、映像も普通のサスペンス映画と変わらないタッチであることがとても新鮮。サロゲート(身代わりロボット)のアクションは、ワイヤーなのかCGなのか(両方?)いささか不明ですが、妙にリアルな映像なので却って世界の異常さを感じます。そう、映像や世界観はやたらとリアル。なのに展開は無理無体というこのギャップ(笑)停職中のFBI捜査官が、どうして銃をもって歩き回り、軍の司令官とあっさり面会できてしかも機密をあっさり教えてもらえるのか、説得力なし。充電が必要なサロゲートなのに、アノ重要キャラのサロゲートはどー見ても充電不可能なところで生活しているナゾ。アイツがどーしてあーゆー裏仕事を始めたのかもナゾ。説得力ある映像と、説得力皆無の物語。それでも魅力がないかといわれれば、決してそうじゃない。SFのひとつの大きなテーマは、人間性と科学のせめぎあい、ではないだろうか。新しい科学技術を前にした時、往々にして人は、技術によって人間性そのものを変化させてしまう。よしあしは別にしてだ。かの古典的SF映画『メトロポリス』の時代から、SF映画も科学技術と人間はどう共存すべきかと、何度も問いかけてきた。それは突き詰めれば、人間とは何か?という、非常に哲学的なテーマになっていく。大なり小なり、SFにはそういった側面が含まれる。で、この映画。そのSFの哲学的側面だけは、しっかり内包しているのだ。それがまた、物語の中ではなく、ブルース・ウィリスの(相変わらず)ボロボロになった姿の中にだ。映画の中では、若くてきれいな目で金髪サラサラ~なサロゲートのウィリスと、むさくるしいおっさん姿でかつ殴られ蹴られ事故って血だらけになった生身のウィリス、2人のウィリスを見せられるわけだが。生身ウィリスが非常~~~に、魅力的なのです。あのちっちゃな目をほんの少し半眼気味にして、ちょっとななめになって相手を見る、ウィリス得意の表情がありますが、これ、サロゲート姿の時はまったく見られない。明らかにサロゲート姿の方が、形としてはステキなのに、ボロ雑巾のような生身ウィリスの方が、人としても魅力にあふれている。それと、ほんの少ししか出てこないのに、瞬間的に映画を格上げするジェームズ・クロムウェルの魅力ね。この撮り方は、おそらく監督はわざとやっている。サロゲートは徹底して形を完璧に、生身は徹底して生生しく。映画を見ているうちに、感覚的に、生身の人間のほうがいいなあ・・・と、しみじみと思ってしまった。これは、例えばトム・クルーズみたいな二枚目スターじゃダメなんだよね。ズタボロが似合うブルース・ウィリスでないと。カッコ悪いのにそこが魅力的なナゾのスター、ブルース・ウィリス。彼を堪能できる映画です。

February 6, 2010

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- ◆◎◆韓国ドラマ・映画◆◎◆大好きヽ(^◇…

- 「智異山 君へのシグナル」 韓国ド…

- (2025-11-20 11:40:04)

-

-

-

- 懐かしのTV番組

- 塔馬教授の天才推理2 湯殿山麓ミイ…

- (2025-11-20 15:41:05)

-

-

-

- NHKおはよう日本 まちかど情報室

- 【 中学・高校生用 】お弁当の作り方…

- (2024-05-07 10:19:14)

-