2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2011年04月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

肩があがらない。

突然だった。朝起きたら肩が上がらない。それも、、右側だけ。息苦しくなるほど肩が痛い。ああ、、こりゃしばらくかかるなぁ、、、

2011年04月26日

コメント(1)

-

三送会 22年度!!

答えはここにある。これが結論なんだ。

2011年04月25日

コメント(0)

-

お題目では無意味だよ

「苦労させる」「成長させる」「大人にする」「就職に向けて」「耐性をつける」「人間に揉まれる」「学習の癖をつける」「対人関係を学ぶ」お題目だけでは子どもは育たないよ。それなのに、それだけを唱える大人が多すぎる。大人同士の話し合いで、お題目だけを言い合って「そうですよねぇ~」「わかりましたぁ、、」と理解したふりをしてもダメ。「お願いします」「そうしてくださいよ」と他力本願でもダメ。理想論だけでなく、具体的な方法・施策を提示して、しっかりとチェック。そうしないとお題目がフワフワ浮かぶことになるだけ。そして時間だけが過ぎていって、、、3年になってから「あれ!?差がついている、、」と焦る。具体的に何をしたか。実際に時間をどのように使ったか。そして、大人がどれだけ真剣に対峙したか。それが大切なんだ。口先だけで、「~してください」で変わるほど簡単ではないのだ。お題目唱えるだけなら、誰でもできる。

2011年04月24日

コメント(1)

-

知っているから、、あまり誘わない

大きく変わる。それは経験者が知っている。この登山をすれば大きく成長する。何故なら、この山は険しいから。だからこそ、我々ガイドが大人数結束を固める。3年生はその登山を終えて下山したから、一回り大きくなった我が子を頼もしく見る。ただ、山に登るか否かは登山口で決める。違う山を望むのも自由。だけど、、、多くの人は知っている。どう考えても、下山時に実力差はついてしまうもの。その頃になって、嫉妬心からわけのわからぬ噂を流す人もいる。「あの山を登った人は、優先的に会社に行けるのよ~!」おいおい、違うよ。実力がついてしまって人が先に就職を決めるのは、待遇がよい会社に行くのは当然でしょう。大学受験だって、予備校に1年次から通えば、、、って今まではこのスタンスで理解を促してきた。でも、、、もういい。プリント見ればわかる。将来を考えればわかる。だから、、興味のある人が登ればいい。ガイドはみんなやる気満々!!ガイドが集まって子どものことで議論して、泣いて笑って、、、こんな集団はない。土日休み返上は当たり前。ここの3年で将来安泰なら、今やるしかないから!!この山を登れば成長する。ガイドはやる気満々。だけど、だからこそあまり誘わない。信じてくれる人に全力投球。だって、自由選択なのだから。

2011年04月23日

コメント(1)

-

一年生研修

今年で何年連続になるのだろう。新入生の研修に帯同した。右も左もわからない一年生は自由奔放、天真爛漫だ。しかし、研修を繰り返すうちに変化が見られるようになってくる。 成長のエネルギーが伝わってくる。 今日は最終日。沈黙の中で作文を書く生徒達!いいね! ただ今年は例年になく食事マナーが悲惨だった。 肘つき食い。 犬食い。 ご飯に箸を突き刺し離席。 箸や水、調味料等は呪文を唱えるように口にして、待つ。自分で動かない。 鍋を食べれば、自分の好きなものだけを取り、他人には一切お構いない。 今までの生活環境や家庭教育が想像できる。

2011年04月21日

コメント(0)

-

日常の喜び H君の苦悩

ある卒業生の保護者と話をした。「先生方の休息の時間って、、」「先生の喜びって、、」二つの疑問。一つ目は、、私は自宅で過ごすゲームタイム。40過ぎて恥ずかしい話だが、我が家のテレビはゲーム主体で選んだ。最近はPS3でプロ野球スピリッツ2011に熱中。大きい声では言えないが、(結構みんな知っているが、、)私はラグビーよりも野球が大好き!!放っておけば、4時間でも5時間でも、、酷い時は一日中ゲームやっている。それ以外では、年に一回前後行く、野外キャンプ。火を炊いて、その炎をジッと見つめると落ち着く。前回は家で下ごしらえをした牛すじ肉を、ダッジオーブンでシチューにして食べた。時間を忘れる瞬間だ。できればキャンプ場は携帯電話が通じない場所がなおさら良い。そして、二つ目の疑問。「喜び」それは今日あった。イレギュラーで月曜活動となったラグビー部。すると2年生のH田君が、欠席届を出そうとしてきた。ところが、先ずは入り口で校長先生から、「お!H田君。誰先生に用事があってきたの?」と質問を受けると、欠席届を出すことで頭が一杯のH田君は、、「きょ、、きょうは、、れ、れんしゅうを、、、やすみますので、、、」と質問に合わない答えを話し出した。「え?だから、それを誰先生に出しに来たの?」更に質問があっても彼は、「れ、れんしゅうの、、、とどけが、、だすので、、、とどけ、、」とちんぷんかんぷん。彼は天宮部の部員。言語の力はそれほど高くないが、最近メキメキと伸びている。部の仲間との会話が徐々に増え、先輩や後輩の認識もできるようになってきた。だから私も、、、「おい!H田。こっちへおいで。で、誰先生に用事があるの?」彼は困って「とどけです、、、きょうは、、、」と続けたが、私はそれを却下。やり直しを命じた。彼に限らず、「~が」「~に」「~を」「~で」「~は」が苦手な生徒は多い。「先生に欠席届を提出しにきました」と簡単そうなこれも、「先生は欠席届に提出してください」となってしまうこともある。これは、ケースバイケースで経験を積むことが必須。だから、やり直しを繰り返した。休み時間、、、昼休み前、、、昼休み後、、、、彼は却下されると、職員室を出る際に、「もぅー!本当にわからないや!わかんなくなっちゃうよ!」と言った。今までに聞いたことがない心からにじみ出る感情からの言語だ。うんうん!確実に成長している!!そして、彼は放課後近くに職員室に来て、「誰に用事があるの?」と聞くと「~先生に用事があります!」そして、「どうしたの?」には「届けを出して、、いや違う、、出しに来ました!」と自問自答をして答えたのだ。一般的に周囲の大人が業を煮やして、「いい!こう言うのよ!~~~ってね!」と正解のひな形を渡しがちだが、今回は担任にも説明して本人が絞り出すのを待った。そして、彼は続けて、、「今日は、ピアノのレッスンがあるので、早退させてください。お願いします。」と言えたのだった。そして最後には、「届けに印をして、、違う、、ください。」とまで言えたのだ。感動!感激!やった!!「よーし!いいぞ!そうだなぁ!、、、はい、、印押すよ!」彼も満面の笑み。そう、、この瞬間が一番嬉しい瞬間だ。うーん!来週も月曜活動で同じ場面が来ないかなぁ!と思ってしまった。一人の生徒の言語性が伸びた瞬間が、今日の喜び。

2011年04月18日

コメント(0)

-

ハッキリ言えば差がつく!って、今までも言ってきたけどね。

知的障がいの傾向がある生徒の進路指導は、大きく分けると一般就労と福祉的就労。一般就労は企業の障がい者雇用パーセンテージに則って、その枠に卒業生を入れるべく2年次や3年次に実習を行う。そこで実力が認められて、会社のニーズにあった生徒が雇用される。ニーズと実力が合致しなければいけないのは、健常生徒も同じことである。そんな中で、私は思った。昔々、ラグビー部がない10年前に、体操部の顧問だった私は、「就労支援部」と名乗って障がい傾向の生徒を集めた。その当時は、2年次の実習期間が近づくと入ってくる生徒もいた。部活では、体操、、ではなく重たい荷物の運搬や紙折りや複数の指示をしてその指示を聞いて行動できるか、そんな事ばかりをやっていた。名ばかりの体操部だったが、その当時の保護者からはかなりのニーズがあったことを覚えている。確かに、月火木金という4日間だけでも、職場に見立てた部活動で培った実力は、実習で発揮された。特に彼ら彼女らのようにルーティーンにはまるかどうかの生徒は模擬練習を大人数で行うことは安心感にも繋がると気がついた。さて、、そして今。ラグビー部を立ち上げたが、ラグビーという競技を熱心に行う部員は半分だ。もう半分は「天宮部」と呼ばれ、部活内部活として活動している。当然ラグビー部の一員なので、行動は共にする。がしかし、パスやコンタクトプレーの練習をする機会は少ない。前述体操部よりも進化した就労支援の場となっている。顧問には、就労担当のW田先生もいて、私も障がい者雇用は多くを経験してきた。だからこそ考えられる部活内での様々なミッション!!また、夏合宿は長期トレーニングの場所であり、ここで障がいのある部員も大きな成長を遂げる。チームを組んで合宿地宿舎のシーツ替えや清掃も行ったり、膨大な量の洗濯物を手洗いや洗濯機を使用して洗濯して、干して、たたんで、、、これがクリーニング業に役立つ!もちろん、ラグビーが好きでバリバリプレーをしたいという障がいのある部員には、積極的にラグビーをやってもらう!(現に、過去一番強かった代でも、レギュラーメンバーに障がいのある部員は4~5名いた。)尚、天宮部の主たる活動は以下の通りである。・土日の昼に食べる、200~300人分の食事の下ごしらえをする。→集団調理の実習先では必ず必要となるスキルをここで身につける。・練習で使用した場所の掃除。→少人数の班を組んで、命令系統を明確にして指示理解を促し、清掃スキルもつける。・練習用具の準備や回収。→練習状況を把握して先読みをして用具を準備する。また、指示に従って配置する。・試合での水運びやボールボーイ。→試合の状況を見て、自分の動作を選択することにより、彼ら特有のKYを改善する。→ボールを拾うことだけでなく、ルールに則りボール配置を考える。・基礎体力作りのための走り込みと筋力トレーニング。→立ち仕事が多くなるために、下半身の持久力は絶対条件であり、平地だけでなく階段を上る・下りるなど上下運動も必要になる。何故ならビルの勤務など階段上下運動も考えられる為。→とかく走ることだけになりがちな障がい者の運動だが、多くの就労現場では上半身や指先の力があることも必要なスキルであることから、上半身のトレーニングをする。さて、これを3年間行った部員の実習は火を見るよりも明らかだ。ここからが問題だが、、、部活とは任意参加のものである。故に各部によって方針や力の入れようの違いがあっても仕方ない。現に、我々が高校生の頃を思い出してもそうだろう。顧問の方針によって部活動は大きく違う。活動内容の平均化を望まれても困る。活動内容を見て選択すればいい。一年次には気がつかなくとも、2、3年になるとスキルの違いが明らかになってくる。ましてや、健常児の中で揉まれて、様々な場所に行って親元を離れて合宿をすれば、健常児も障がい傾向のある生徒も、一回りも二回りも大きく成長するものだ。これを知り、気がついた後に、”やっかみ”からか部の悪口をやよからぬ噂を流す人もいるようだが、噂は噂。土日は、むらさき会の父母が主体となった大人チーム「EB(イーストブラックス)」が合同練習をしているし、合宿も同泊する。ということは、よからぬ噂が真実であるはずもない。進路決定間際になって実力差がついているのは仕方がないことだと思う。予備校に置き換えればよくわかる。・1年次から、土日と長期休みに、上下関係のある場所で、上記のような事を繰り返し、一般就労と同じ環境下(健常者と過ごすこと)で3年間継続して体力もつけた生徒。→1年次から大学受験のために、学校外活動として予備校に通わせる。・家庭でのお手伝いや自分なりの努力を実習直前に行った生徒。→受験期が迫ってきてから、予備校に通う。この二つでは結果が明らかである。もちろん、家庭でそれに代わるようなトレーニングを行えば毎日が予備校状態になるから、それでも結果は出るだろう。部員数を増加させたいわけではない。少なければ招集精鋭で、多くの顧問と一緒に就労支援に向けて新しいスキルアップを考案し、実施して、更に生徒達がフィットできる条件を増やし、彼らの障がい特性を個性として、マイナス個性を軽減する。そうやって一般就労の成功を高める。と、、、ただ、書いておきたかっただけ。信じて入ってくる人にはガッカリさせないこと。反面、情報開示しているのだから、結果が出た後のやっかみは風評は御免だということ。加えて、昨年度から理解をお願いするような勧誘もしていない。学校選びは大人がした割には、部活選びは子どもに任せる家庭もある。反対に、学校だって大人が選んで託したのだから、部活もそうします!と断言する親もいる。確かに、、、もちろん、両方ともあっている。私は部活説明会でいつも言ってきた。「本校において、部活は競技種目で選ぶものではない。その部では何が学べて、何を育成してもらえるか熟慮しましょう。数年後を想像しましょう。」と。ああ、スッキリした!最後に、ご家庭によっては、そんな就労支援なんて顔負けの取り組みをしているところもある。買い物を定期的に行わせて、毎回難題を用意する。また、毎日朝食の準備や片付けをしてから登校をする。帰宅すると買い物に行き、夕食の準備をして洗濯をする。ともすれば、「お母さん!手抜きしすぎ!」と言いたくなるくらいの家庭もある。そうなれば、鬼に金棒!ただ、集団性と同世代との交流を学ばすのは難しい。

2011年04月18日

コメント(0)

-

大人の心得 「本当に必要なもの」

30歳近くなった卒業生が来校した。勤めていた会社を退職したからだ。原因は様々あるが、会社の都合で店舗移動して、担当職が変わったことも原因。「俺は、~がやりたかったのに!」「俺は、~の店舗の方が好きだった。」しかし、会社には会社の事情もある。というか、自分の都合がまかり通るのは学生の時期だけだ。昨今の風潮で、「子どものやりたいことをさせたい!」が非常に多い。もちろん、これそのものがいけないわけではないのだが、、、問題は子どもの状況を見ることだ。そして、子どもの言う”やりたいこと”を大人がしっかり見定める。時には”やりたいこと”以外を大人が選択してしまうのも大事な練習。何が練習かというと、、、特に雇用に関しては、このご時世だと子どもが望む職種に突き進むのは困難。だからこそ、少しずつストレスの如く何かを与える。考えてみれば、本校を選択した時点で子どもの希望以外の場合も多い。震災を受けても同じ事を考えた。自分が望まない状況下において、必要な行動選択ができる若者は、多くの苦難を越えてきたものだ。自分の言うなりの家庭があって、子どもの顔色を見る親もいる。そこまでではないにしても、計画的に子どもに経験を積ませようという家庭は激減した。本当の意味で、広く社会に通用する子ども。具体的には、雇用しようとする業種にフィッティングできる生徒がいたら就職は早い。これは大人の誰もが知っている事実。「若い時の苦労は買ってでもしろ」から通じることであって、経験を積んだ子ども(人間)は、多くの場所に適応する。知っていても、実子にはできない大人が多い、、だからニートが増える。問題の先送りは、しわ寄せとなり、数年後に打破できない壁を作る。20年間それを見てきた教員は知っている。だから、アドバイスする。それでも、、、「うちの子のことは、私が一番知っています、、」という家庭もいる。強い子、、順応性がある子、、本当にそうしたいのだろうか。

2011年04月18日

コメント(0)

-

大敗から見つけ出したもの

将軍と一般兵の闘い。大人と中学生の闘い。名門と無名校の対戦。部の歴史や実績はもちろんのこと、体のサイズは見るからに違う。そしてラグビー歴も違う。ただ、ラグビーを愛する高校生年齢には違いない。だから同じ土俵でトーナメントを戦うのだ。大会直前までドタバタした本校ラグビー部であったが、試合にかける意気込みは大きかった。全国大会優勝実績校と闘う。胸を借りる気はなかった。が、ラグビーは実力が如実に結果となり反映される。0-86前後半50分間でこれだけの点数をとられた。理由はある。一般の体育授業でも、マット運動や跳び箱ができない部員も多い。不登校か体育嫌いか原因は不明だが、股関節や肩関節の硬さは他で見られないほどだ。指示を出しても真剣に聞いて間違える生徒も少なくない。一生懸命ではあるが、それだけで関節の可動域が変わるわけではない。地道に、先ずは人の基礎となる指導に時間をかけた。それはスポーツ指導のみならず、人の原点まで立ち返った。約束を守る。時間を厳守する。持ち物管理。怪我の対処。弱者を守る。ここからスタートすると膨大な時間がかかる。でも、ここまできた。試合は一方的だったが、私から見てベストゲームだった。秋に繋がる試合だ。0-86で何が?と思われる方もいるだろう。いや、、このチームは秋には大きく変化する。相手を見据えた猛タックルは、上位校でもできない凄まじさがあった。もちろん、左右に振られれば瞬発力と技量の違いから抜かれてしまう欠点はあるが、それにしても、果敢なディフェンスは相手校の関係者も目を見張ったという。ここに至るまで、技術的な指導はさておき、体幹と筋力の指導だけをしてきた。だから、ここに体のぶ厚さと技量がつけば、、、これは家庭に協力も必要。大きく成長できるはず!もちろん、余計な問題がなければの話だが、、、試合後、夏以降に再戦を発表すると部員達の口元にニヤリと笑いが出てきた。私にはそのニヤリが、敗戦の中で発掘した宝石の原石の如く輝いて見えた。

2011年04月17日

コメント(0)

-

生還したグッズ!

釜石の及川先生からメールが来た。泥の中から生還したグッズがあるとのこと。以前に及川先生に贈った10周年のTシャツやヤッケ!そして、チームバック!!あの瓦礫の中から見つかったとすると、奇跡的な生還。そして、探し当ててくれた先生も凄い。少しずつだけど、、復興へ!!頑張ろう!日本!!

2011年04月16日

コメント(0)

-

一枚のはがき

学校にはがきが届いた。差出人は、岩手県釜石市、、、え?氏名は全く存じ上げない方であった。内容を要約すると、「被災して何も持たずに家を飛び出し、着の身着のままでした。困っていたところ、釜石商工の阿部先生から紹介を受けて、衣類や雑貨を手に入れました。聞けば、それらは東京の学校からの支援物資だと聞き、お礼の手紙を書きました。ラグビーでの交流から支援をしてくださって本当にありがとうございます。」という内容だった。またまた涙が出てきた。最近涙腺が、、、嬉しい。そして、やはりピンポイントでの支援は大切である。勘違いされないように再度書くが、赤十字やユニセフなどの王道支援を大前提として、各々がゆかりのある土地に対して、行政の規則や規制がかからない責任のある人に対してその方が判断して自由になる物資や資金を送ることも大切だと思う。はがきのことは部員達にも話した。部員の保護者が主体となって持ち寄った物資。そして仕分け作業を手伝った部員もいる。トラックに積み込み作業をしたのも部員だ。携わっただけに実感が湧いてくる。今までお世話になって感謝する機会はあったとしても、お世話をして感謝される側になったことが少ない部員達。内容を読み上げると、心なしか胸を張って堂々と立っているように見えた。うんうん。これがいい。人様のために努力をすることも人として大切なスキルである。自分の為が多すぎてはいけない。

2011年04月15日

コメント(0)

-

認知がされていないのよねぇ

東京都の春大会を拓殖大学グランドで観戦した。簡易観客席の最上段で、チームのオジキと一緒に並んでいたら、その前の列に座った母親3名の会話が耳に入ってきた。「ねぇねぇ、武蔵野東ってよく聞くようになったけど、都立だよねぇ?」「そうなの?そうか武蔵野北校は聞いたことあるけど、東もあるのねぇ。」って。あはは。まさか後ろに監督がいるとは。ともあれ、そういうことなんだよなぁ。

2011年04月14日

コメント(0)

-

自転車が釜石に届いた!

ないより、この笑顔が嬉しい。それが全てを教えてくれる。よかった。そして、、みんなの力の結集で笑顔になった。感謝と安堵と自負と責任。これからも釜石を応援し続ける!!

2011年04月13日

コメント(0)

-

支援物資第2弾 発進!!

余震が続く。被災地はさぞ不安な時間を過ごしているに違いない。東京で揺れを感じると、すぐに釜石の被災地を思い出すようになった。その釜石へ支援物資の第2弾が今日出発した。今回は、支援物資として、トップナッチツーリストが調達してきた副食の、鶏肉炒めの真空パック。そして、まぐろ昆布。明太鰯を多数。そして、寄せられた衣類等々。それらを学校で積み込んで、次の場所に向かうトラック。次の場所は、、、義援金で買い込んだ新品自転車30台!!防犯登録も釜石商工にして、籠つきでライトつきの立派な自転車。この自転車が大活躍することを祈っている。さて、ここで一段落として、残金の義援金は釜石商工の阿部先生に送るとする。協力頂いた皆さん!大感謝です!本当にありがとうございました。

2011年04月12日

コメント(0)

-

このところの、独り言

年間1万人弱の公立高校中退者。中退後に学校に入り直すケースは非常に少ない。この時期になると本校の扉を叩く編入生が多くなる。他校のラグビー部教員と話をしていたら、学校を辞めてしまった部員がいるらしい。また、部を去った数も聞いた。もちろん、もちろんやってみなければ判らないから。都立に行ってみなけりゃ判らないし、辞めるつもりで入学もしていないだろう。それにしても多い。そして、それにしても、、、と考える。確かに高等専修学校だ。でも、立派に子どもは育っている。センター試験を受ける生徒だって在籍している。教員免許取得して教師を目指している卒業生や、実際に幼稚園や小学校に勤務する卒業生もいる。学校群で判断して欲しくない。私学はお金がかかるから、、、確かにそうだ。しかし、修学支援金の私学に対する支援金は約12万。それを引いて、月々にすれば、、月々6万円弱。塾に行く、、習い事をする、、なんて考えるとどうなのだろう。頭の中で堂々巡りする。障がいのある友達を思いやる気持ちは、どの学校でも教えていない。いや、思いやるのではなく、彼らから教わることの方が多い。私も教師になって、彼らに教わったことが多い。と、、、独り言。

2011年04月09日

コメント(0)

-

入学式

新品の制服が初々しい。今年から制服がモデルチェンジしたから更に新鮮味がわく。「おめでとう!」「こんにちわ!」少々強ばりながらも笑顔を浮かべてくれる新入生達。ようこそ!今日から仲間だよ。そして、成長に向けて急坂を一緒に登ろう!

2011年04月08日

コメント(1)

-

最近起こる奇妙な現象 1

さぁ!新年度だ。生徒達も元気に通ってきている。しかし、昨今生徒の問題よりも違った方向で頭を悩ませることが多々ある。1、誰を保護者と見ればいいか船頭が二人乗っている船。私はよくそのように例える。ここ最近、実際にそんな例が増えている。例えば、「母親としては、、」就職を希望する。しかし、「父親とすれば、、」進学を希望する。当然こちらからは質問する。「ご家庭で話し合いを、、」ところがそれでも、合意がなされない。そもそも家庭内での会話が無い場合もあるらしい。困ってしまう、、、誰の意見を主体に保護者の意見として聞けばいいのか。面談を繰り返しても、相対する保護者によって結論が変化する。もし、学校の担任と副担任が同じような状況だったら、すぐにクレームものだ。担任は進学をすすめ、副担任が就職をすすめたり。話す都度、意見が変わったり。もっと言えば担任と副担任が情報交換しない。ありえない。しかし、家庭だとあり得ることが多いらしい。確かに、「親子は血のつながりがあり、夫婦は他人だ」と言う人もいる。ただ、子どもは間に挟まれて揺れる。揺れて、時間を無駄にする。中には道を外れる場合だってある。業務提携レベルでも良いから、それだけは避けて欲しいと懇願する。男女として夫婦としての会話は介入しないが、親としての役割を果たして欲しいと感じる。と、、、10年間にはなかった減少が、今多発している。

2011年04月07日

コメント(0)

-

涙がこぼれ出た

フェイスブックを通じてあるサイトを紹介された。不用意に開いたら、涙がこぼれ出た。中にはこんな文章が書かれていた。国連からのコメント「日本は今まで世界中に援助をしてきた援助大国だ。今回は国連が全力で日本を援助する。」イスラエル人にヘブライ語で声を掛けられた。困っていたら知り合いのパレスチナ人が通りすがり、通訳してくれた。「日本は大丈夫か?僕は深く祈るから」と言ってくれた。パレスチナ人とイスラエル人が握手をしてる笑顔に包まれた。涙が出たhttp://prayforjapan.jp/message/泣けてくる。そして、がんばろう。

2011年04月06日

コメント(0)

-

物資到着の連絡

昨日の午前中に積み込みをした支援物資が、現地に到着したという連絡があった。これらの物資が本当に必要としている人々の手に渡れば嬉しい。さて、第二便は自転車だ!!

2011年04月05日

コメント(0)

-

乗り越えること 支援すること<15> 物資発送

春休み中に物資を募集したところ、大多数の物資が届いた。そして義援金も寄せられた。これによって、レトルト食品やマスク、自転車などの購入が可能になった。そして、今日はその第一便が出発。ドライバーは、材井さん。丸刈りの若者は体つきが普通じゃない。そして、耳を見ると餃子、、、柔道やラグビーもやっていたという。彼が被災地釜石の、釜石商工までピンポイント輸送してくれる。非常に気持ちの良い青年だった。ラグビー部のみならず、多くの方の支援物資が届けられた。遠方、他校のチームからも物資が寄せられた。その物資の整理のために多くのお母さん方やOB、OGが手伝いに訪れた。何が必要か熟慮して、仕分けして、少しでも困った人の手に直接届くように。さぁ、この物資が役に立つのだろうか。いや、役に立って欲しい。がんばれ!釜石!がんばろう!釜石!

2011年04月04日

コメント(0)

-

こんなにラグビーを愛している

W田先生から聞いた、、、おもしろい。

2011年04月03日

コメント(0)

-

乗り越えること 支援すること<14> 復興

昭和一桁生まれの父親から良く聞かされた。空襲の状況。焼け野原の東京。そしてその混乱と復興。またその話かぁ、、と聞いていたが、今思い出せばその重みを感じずにいられない。ほとんどの都市や町が破壊された大戦から、日本は復興した。基となるのは人々の心。島国の結束。そこから比較するのは難しいが、壊滅的被害は部分的なものであり、活動している都市が多くある。その点は違う。いずれにしても、その当時の日本人の心意気が必要なのは無論。さて、、あるのだろうか。昨今の日本人からそれらを感じることは非常に希だ。今こそ、大和魂。侍スピリットが必要なのだと感じる。

2011年04月02日

コメント(1)

-

乗り越えること 支援すること<13> 物資購入

多くの方々からの義援金が続々と集まり、物資を購入し始めた。しかし、東京においても大口の購入は難しい。そんな時にありがたいのは業務スーパー。いつも部活の昼食PJで使用する都内の某業務スーパーは、私の素性も知った店員さん達がいつもサービスをしてくれる。そこに立ち寄り、、、今日は、・使い捨てのマスク×10000枚 かなり埃っぽく現地では必需品だそうだ・レトルトカレーパック×180食 白米はあるが副食に困っているとのこと・インスタント味噌汁×800食 お湯は作れるそうなので、ご飯のお供としてを購入。私の車は、あっという間に箱だらけ。多くの方々から集まった義援金が、現地で本当に必要なものを購入できた。次の現地からのリクエストは、、、自転車!これは防犯登録や新車の価格など頭を悩ませたが、そんな時には人脈を、、、なんと、新品自転車を大量にそれも販売価格の1/3ほどで売ってくれる人を見つけた。ああ!凄く嬉しい。そして、素晴らしい人のつながり!!さて、何台寄贈できるだろう。ガソリン流通がままならず、車を失った土地に20、、30、、50台は送りたい。みなさんの5000円の義援金が、自転車となる。

2011年04月02日

コメント(0)

-

乗り越えること 支援すること<12> 現実を直視すること

ある人が言った。「あまりの惨状。あまり見たくないものだ、、」そうかもしれない。でも、現実がそこにあるんだ。親戚がここにいて、故郷がここの人もいる。私たちの国で起こっている事実。目を向ける事は必要だと思う。今日は格安の自転車とレトルト食品探し。4日に荷物を捕りに来る4t車。できるならば、そこを物資で一杯にしたいから。

2011年04月02日

コメント(2)

-

支援物資が集まってきた

募集した支援物資が続々と集まってきた。在学生との家庭から。遠方からは九州から。志を理解して、託してくれた物資もある。物資は、教え子の会社関連で被災地に何回も物資を届けたことがあるドライバーさんが、現地ピンポイントで運んでくれることを約束してくれた。トラックは4t車。学校に送られてきた物資は非常に多く、仕分けするために集まってくれた保護者にとって、嬉しい悲鳴となった。それにしても嬉しいことだ。賛同してくれる人々。そして、一日を潰してお手伝いに来てくれるお母さん達。私と来たら、御礼も言えずに翌日の昼食PJの買い出しに行ってしまった。この場を借りて、、、ありがとうございました!!そして、、明日からも物資が集まります。お時間があったら、またお願いします。って、、すみません。尚、支援物資はまだまだ募集中です。1、スエット、ヤッケ、トレーナー2、副食になり得る食材例:缶詰、インスタント・レトルトのおかず3、その他新品の下着、紙おむつ、乾電池、水ペットボトルティッシュやトイレットペーパー 使い捨てマスクあれば宜しくお願いします。

2011年04月01日

コメント(3)

-

笑顔がまぶしい!

久しぶりに部活が再開された。様々な限定はあるが、10時に部員達が集まった。部員達は口々にここ最近の話をしていた。まずは、、地下ホールでミーティング。プロジェクターで私が釜石で撮影してきた写真を全て見せて状況説明。そして、、彼らに質問をしてみた。休止前に配ったプリント通りに過ごせか?姿勢を正して目をしっかり見開く部員も入れば、下を向く部員もいた。不登校生や自分に自信を持てない生徒が集まる本校。私は長期の自宅待機によって気持ちが停滞していくことを懸念していた。しかし、半数以上の部員達は毅然とした態度で話を聞いていた。そして、天宮部(ラグビー部の中でも知的障がい傾向のある生徒達)の部員達は全員姿勢を正して聞き入ってくれた。現地の話や自分たちがしっかりとした大人になることを1時間話した。正しい判断のできる大人。風評を受けずに正しい知識を持った大人。他者を思いやれる大人。そして、口先だけではなく行動できる大人。その為には、今を一生懸命生きて自分を磨くことの大切さを話した。最後の言葉を投げかけると、強要していないのに大きな返事の声が帰ってきた。その後は、近所の公園の外周を長距離走。辛そうだったそうだ。その間私とマネ、そしてOGで親子丼作り。美味しく親子丼を数杯食べる部員達。食べるものが無くて苦しんでいる地域の人々がおそらく頭をよぎったことだろう。その後は、地下ホールと園庭に別れて練習。みんなに笑顔が戻ってきた。とくに、天宮部の満面の笑みと片付けや準備でのテキパキとした動きは素晴らしかった。嬉しくなった。これが学校だ。ミーティングの最後に私は言った。「俺、やはり教師なんだな。一日一回は”バカヤロウ!”って怒鳴らないと落ち着かねぇや」生徒は大笑いした。気持ちが通じた瞬間だと確信した。だから、今日も怒鳴った。バカヤロー!!!少し泣けてしまった。さぁ、また明日も練習だ!

2011年04月01日

コメント(0)

-

スローだったら誰でも判断

サッカーの試合を見た。あれは釜石から帰ってくる時に立ち寄ったラーメン店でのニュース番組。アラフォーの三浦KAZUがシュートを決めていた。ディフェンスをかわしながら、上がってくるキーパーをすり抜けるようなループシュート。お見事!!アラフォーの星!!昔南海ホークスの門田博光が40代で44ホームランを打ち、おじさんの星と呼ばれていたが、それに比べると断然若々しい。それにしても素晴らしい状況判断だ。感服した。そして、その翌日。東京に戻った際の夜食で近所のラーメン店に。(またラーメン、、)被災地域の映像を見ながら一人ラーメンをすすっていたら、30代後半か40代の女性が客としては行ってくるなり、「もっと政府はいい判断できたんじゃないの?」「全部後手後手よねぇ!ほんと、いい加減にして欲しいよ。私だったらもっといい判断下すのに~!」といっていた。私もこのブログでもそうだが、後付け評論家になっていた手前、偉そうには言えないが、あまりの物言いだったので、私も言ってみた。「僕、昨日まで釜石の被災地域にいたんですよねぇ。現地はこっちの想像を上回って、、」というと、「でもさぁ!物資だって届いているんだから、早く分配すればいいことですよねぇ。」「もたもたしていて、これも後手後手よねぇ。」、、、、せっかくの塩ラーメンが不味くなってきた。すると店のオヤジが「その瞬間って、判断が難しいんだよ。」とボソリと言った。70代を超えたオヤジは地元の噂では昔、刑事だった!それもデカ長!重くのしかかったデカチ長の一言に、カウンターは沈黙。で、、私から。「私、ラグビーやっているんですけど、スローモーションで後から見ると本当に簡単なんですよねぇ。この前のサッカー!KAZUだって、あのループシュートを一瞬にして判断しているけど、後から見ればあのコースしかない!ってスローで見れば誰でも判断するんでしょうね。問題は、リアルタイムで、一瞬のうちに判断することなんでしょうね。後付けで、多くの時間と情報を得てから判断するのとは訳が違うんですよね、、きっと。現場って、そういうもんなんですよ。 きっと。」最後はスープをすすってお終い。カウンターの向こうでデカ長は笑顔だった。そそくさとお金を払って、退却。現場の判断は本当に難しいんだ。子ども一人を怒るのだって褒めるのだって、その瞬間の判断は本当に難しい。それが、、現場。現場を知らない人は、後付けで何とでも言えるもの。

2011年04月01日

コメント(1)

-

乗り越えること 支援すること<11> 去来したもをまとめてみた

多くの違和感と衝撃、そして、地域の理解。土地の流通や自衛隊や他県警の必死な努力。多くのことが頭の中で整理されていく。・復興には十年単位の時間がかかるだろう。 当然、市区町村単位ではなく、県だけでなく、国の支援が絶対必要・仕事と収入に対しての早急な対策が必要。 当然行政は既に考えていることだろうが、私個人として直感したのは、 「瓦礫の撤去などを公共事業として臨時の会社設立。収入源とする。」 と考えたが、きっともっと素晴らしいアイディアが出るだろう。・精神的な安定が必要 被害が大きい土地はもちろんだが、被害が少ない町も精神的な疲弊は大きい。 仮設住宅と同時進行で、過疎地の開発や県営住宅の建設。また、他県への 移住計画は必要。そして、被災した方々が安心できるようなプラン。 例えば、内陸や他県のホテルでの無料移動・宿泊・くつろぎ。そして上記のような机上の愚策ではなく、本格的には、、○支援物資の分配 かなりの物量はあるが、送られてくるものの中には捨てるようなものもあるという。 そして、その物資の仕分けや分配が上手くいっていない。→責任と信頼のある人が独断で物資仕分けをして直接被災者に届くルートが必要。※私たちは釜石商工の阿部先生に物資を直送し、ラグビー部員がボランティアとして 直接被災した方々へ届けてくれることを提案し、先方と約束をした。○顔がわかる人への義援金 行政が行っている義援金や各テレビ局などが行っている義援金も大切。 それらは日本赤十字や公的事業に使用され復興に直接的な影響を与えるだろう。 しかし、現地では当座をしのぐための小さな資金が必要になっており、 それがあれば本当に必要なものが購入できる可能性が増える。(灯油などは別で手に入らない)→全項目同様に信頼と責任のある人が周囲の方々と話し合い、本当に困った人に分配する。※私たちは釜石商工の阿部先生に相談したところ、先生から在校生や部員などを中心に 困った人たちへ有意義な義援金の使用を約束してくれた。(現金、物資購入は任せた) よって、我々が集めた義援金は顔のわかる人へ直接振り込むことを提案している。と考えをまとめた。ちなみに、阿部先生の人柄は保証できる。今回も3月末に釜石で本校の合宿を予定していたが、震災。震災後の初連絡での第一声は、、「せんせい。今回、合宿の受け入れができなくなってしまって、本当に申し訳ありません。」だった。何とも人柄を感じずにはいられない。ともあれ、私たちを育ててくれたこの町に何らかの恩返しがしたい。今回の釜石リポートの最後として、お読み頂いた方々には是非ご理解頂きたい。・記事の全ては我々の主観であり、ご批判や反論もあろうかと思いますがご容赦ください。・被災した場所でたくさんの写真を撮影しました。家主の皆さんや車の持ち主の方々 本当に申し訳ありません。被災地を正確に伝えるために撮影しました。 尚、我々も非常に緊張し疲労しており、互いに励ますため、鼓舞するために笑顔の 写真などもありますが、どうかご容赦ください。・被災した場所は、この他にも宮古や大船渡、陸前高田等々多くの地域があり、 場所によっては火災もあり、場所によっては原発被害もある被災地があります。 その中でも私はお世話になった釜石にクローズアップしました。 どうかその旨ご理解ください。そして、他の被災地の復興も心から祈っております。がんばれ!釜石!がんばれ!東北!いや、がんばろうみんなで!!お読みになって「顔が見える義援金」にご賛同頂ける方は、下記の口座へご協力をお願いします。もちろん、信じてくださる方だけで結構です。そして、災害全体の義援金は是非とも政府のやっているものや日本赤十字、ユニセフなどにどうぞ!ゆうちょ銀行 取扱店番号 00695(関前支店) 口座番号 00100-0-607094口座名 「武蔵野東ラグビー部後援会」多摩信用金庫 武蔵野支店 普通預金店番号 053 口座番号 0103940武蔵野東ラグビー部OB会 会計 松丸力

2011年04月01日

コメント(0)

-

乗り越えること 支援すること<10> 駅と多目的グランド

この地を離れる前に、寄っておきたい場所があった。それは釜石駅と多目的グランド。JR釜石駅は、我々が毎年訪れる夏合宿の中でも思い出が深い場所である。この地から合宿参加するゲストを迎えに行く場所であり、この地から何らかの事情で去っていくゲストや部員を送り出す場所でもある。そこには感動や涙もあった。そんな思いがあり駅を訪れたが、、駅は当然の如く閉鎖。その代わりバスでの輸送振り替えが行われていた。ここで我々は気になった。周囲に白い粉が舞って咳が出る。塩水が上がってきて水分が蒸発して塩が残ったのか、住民の方々はマスクをしていた。独特の臭いと煙る風。異様な雰囲気だった。そして、次は多目的グランド。ここは我々が合宿中に練習場所にしていた場所だ。町中に突然現れる公園のようなグランド。昔々はこの公園のようなグランドで、外国チームを呼んで試合をしたという碑が立っている。ここには訪れた日の午後から仮設住宅が建つらしい。この災害時だから玉遊びどころではない。早く仮設住宅が建つのを心から望んだ。しかし反面心の中に複雑な気持ちも浮き上がった。すると同行した辰野さんが言った。「エイチポール(ラグビーのゴール)は残して欲しいな、、」深く頷いた。もし問題がないのなら残して欲しい。そして、いつの日か再びラグビー場になって欲しい。それは同時に釜石が復興されることを示している。ともかく、避難所というプライバシーが保たれない、精神的に深い安心ができない場所から仮設住宅にステップアップしてもらいたいという願いが強かった。公園の横にベンチがあり、そこに腰掛けて缶コーヒーを飲みながら”被災地の苦悩”という題名の新聞を読み入る老人の姿が印象的だった。ここを見て、我々は釜石を後にした。それぞれの思いを胸に、、、

2011年04月01日

コメント(0)

-

乗り越えること 支援すること<9> 津波の領域

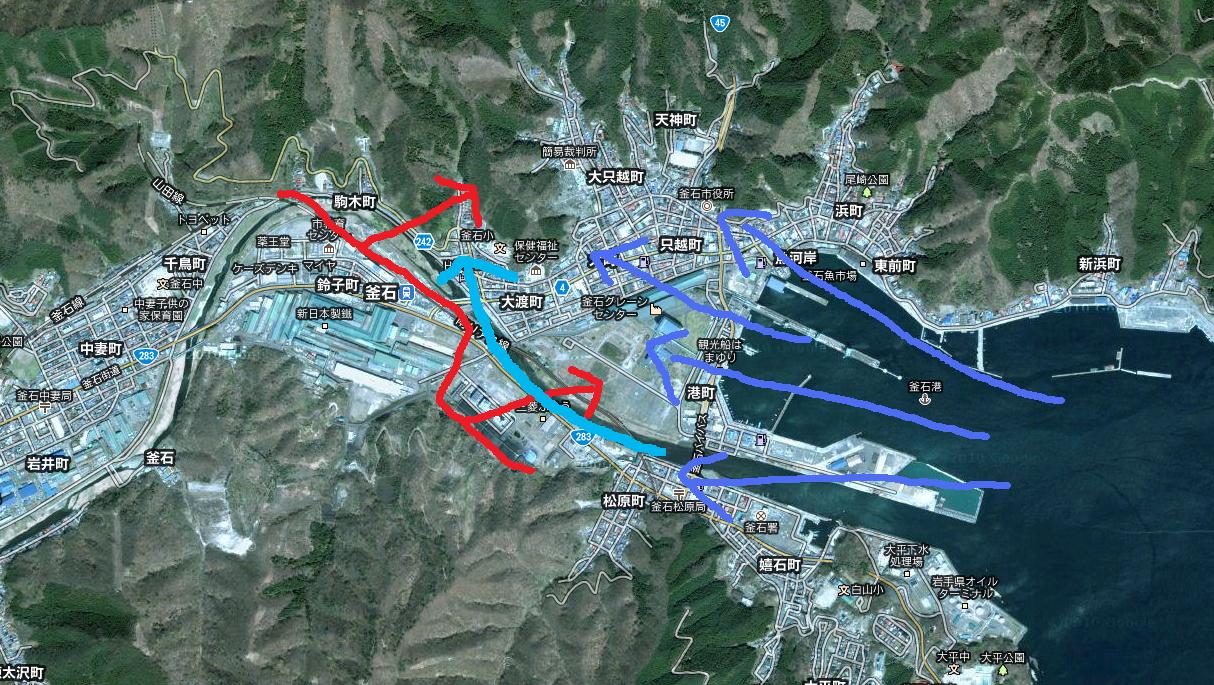

津波は東北沿岸の町に大きな打撃を与えた。釜石もその一つである。そして、その特徴的な津波の影響を下の地図で示してみた。非常にお粗末な画像だが、津波は青い色の矢印。港をのみ込み、海辺にあった漁師町と製鉄所の施設をのみ込んだ。湾内の低地部分はその影響が直撃し、青い屋根の製鉄所施設の一階部分を貫通して只越町一帯には強い力の津波が押し寄せた。そして、川を逆流して(水色の矢印)その一帯の地域も押し潰された。境目となったのは赤いライン。釜石の駅の右側と右斜め上は被害にあったが、高低差があることから、この境界線でくっきりと被害の状況が別れている。よって、鈴子町、千鳥町には大きな被害は出ず、その奥にある町は全くと言って良いほど津波被害は出ていない。これが、被災地でありながらも非常に不思議な状況を作ったのだ。赤いラインから東側では通常生活。西側が被災生活。被災した方々は着の身着のままで逃げだし、財産のほとんどを失った。故に、普通に開店している店で買い物もままならない。当然、親戚や知り合いを頼って西側に住居を移した人もいるというし、倒壊した町の整備に西側の住民も参加しているという。しかし、会社を失い収入源が断たれた人も大勢いる。被害を受けた市中心部にはホテルや公共施設、漁業関係会社、商店街があった。よって、繁華街が打撃をくらい、ベッドタウンが残ったと言っても大げさではない状況なのだ。いかにライフラインがあって大型店が営業していても、収入が断たれた住民は辛い。同じ釜石市内でボランティアをするのではなく、それを公共事業などにして仕事として賃金が発生するのであれば、救われると感じた。ともかく、、何かしたいと思いながら、何もできない我々がいた。

2011年04月01日

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1