2010年05月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

イタチハギの花穂

遠目には黒く見えるその花穂がコントラストに富んでいるゆえに、イタチハギそのものが珍しい植物に思っていた。しかし、道路ののり面などで起こる土砂の流失を防ぐため利用されたマメ科の外来植物と知って、認識を改めることになった。 ただ写真のイタチハギは、小さい河川の川側の斜面に咲いていた。どこからやってきたのか。花穂の小花がかなり咲き上っているので、そろそろ花期が終わるのだろう。

2010年05月30日

コメント(0)

-

今年のジャケツイバラは美しい

このジャケツイバラは、仙人の頭に登録されているマメ科の木である。前にもアップしたことがあるが、今年は花がきれい。それにいつの間にか蔓が広がった。 改めて花を眺めると、同じマメ科のフジのような花形をしていない。大きく開いた花弁の下に赤い花糸がどぎつい。上部の赤い点々は、模様?それとも虫が付けた花粉? 花序の中には、花が丸ごと無くなって、「棒」状になったものも。これは毛がいっぱいの毛虫の仕業で、花はよっぽど美味しいらしい。

2010年05月28日

コメント(4)

-

うちのラベンダーラッシー(バラ)

うちのラベンダーラッシーは去年の春、庭植したもの。最初の花は根張りが不十分だったからか、お世辞にもきれいとは言えなかった。しかし今年は花数も増え、花形、大きさとも、本来の性質を発揮しているようである。 つる系のバラはうちに2本あるが、いずれも花がたくさんつき、樹形を整えやすい。ハイブリッドティーやフロリバンダの樹形が思うようにならないのは、まだまだ未熟のせいか。

2010年05月26日

コメント(0)

-

ピラカンサの花がいっぱい

この木は去年のブログに書いた通り、鳥が運んで来たもの。さんざん粘ったあげく、去年、小さい可愛らしい花を咲かせたため、バイカウツギの側に存続が決定。その時はまだ名前が判らなかったが、秋には橙色の実が美しく、ピラカンサということになった。 そのビラカンサが今年はたくさんの花を着けた。しかしその花も昨日の強雨で花びらが欠け落ち、一部残念な姿になった。

2010年05月24日

コメント(2)

-

わが家のバラ、いっせい開花

昨日でわが家のバラがすべて開花した。品種は、オナー、ブルームーン、プレイガール、ブライダルピンク、レメンブランス、ラベンダーラッシー、アイスバーグ、エバーゴールド。ミニバラは品種不詳。 香りは強弱さまざまだが、花数が多くなれば「団体で」香ってくる。ただ香りの好みはヒトとハナムグリで異なるようで、一番集まったのは青リンゴのようなオナーだった。それと、香りが強いのは、花の新しさばかりでなく、雨後暖かく晴れた午前と思う。 今日の一枚は、一重の赤バラ「プレイガール」。

2010年05月23日

コメント(0)

-

枝垂れ桜の葉桜

「美しい」と思ってとっさに撮った枝垂れ桜の葉桜だが、やはり日本人が葉桜に関心を持ったのは、ずっと時代が下ってからのことらしい。 その気になってみると、枝垂れ桜の葉はソメイヨシノよりずっと細身。だだ「枝垂れ」を共通点としてまとめられる枝垂れ桜だから、品種は多様。葉も多様かもしれない。ソメイヨシノにはない青いサクランボにも注目。しかし種が出来る以上、ソメイヨシノのようにモノクローンは維持されない。

2010年05月21日

コメント(0)

-

御湖鶴・純米山田錦<純米日本酒

ある新書が「御湖鶴」をピックアップしていたので、写真の製品を手に入れてみた。720mlで1250円。酒米は山田錦。瓶に書かれたデータは少なく、精米率65%、アルコール度数15~16%。蔵元は菱友醸造(株)、長野県下諏訪町。 ネットで調べてみると、日本酒度(仙人は気にしていないけれど)+4、酸度1.8。 蔵元からのコメントは「透明感のある酸味」。だが、仙人はこれをとくに意識しなかった。しかし全体の「丸み」が注目で、蔵元の言うとおり、山田錦がもたらした風味と考えて異論ない。いっぽうで酒質全体にスキがなく、論評がしにくい。 日数を掛けて少しずつ飲むほどに、「鶴」ではなく「由布姫」を思いだしたのは、かって甲府に住んでいたせいだろうか。

2010年05月20日

コメント(0)

-

アマリリス(ガーデンオーケストラ)が咲く

普通、アマリリスは露地で冬を越すのが無理な植物と思うが、「ガーデンオーケストラ」はそれが可能というふれ込み。それにつられて、当地の寒さでも可能かどうか、おっかなびっくり試してみた。 結果はOK。植える時、球根の1/3くらいは地面の外に出しておくという指示も、いかにも寒げだったけれど・・花茎の数も増えて、当地の気候に適応することが判った。

2010年05月18日

コメント(0)

-

綿毛3種

今年の初め(1月28日)にツワブキの綿毛1本をアップした。その時タンポポも撮ってくださいという要望を頂いて、寒さが去るのを待っていた。国産のシロバナタンポポを撮るつもりで、綿毛をちり紙に挟んで運んだけれど、潰れてしまった。むろん外では、無風と言っても風がある。 廃物利用の容器を用意したものの、綿毛はセイヨウタンポポになってしまった。写真は左から、セイヨウタンポポ、ツワブキ、アネモネ・コロナリアの順。 タンポポは人気があるだけあって、やっぱり姿が端正ですね。タネの部分には横に溝が入っていて、これがピンセット先端のギザギザに引っかかったところをみると、自然でも落下点で引っかかるのかもしれない。 いっぽうツワブキは逆さにしたら刷毛だし、アネモネはモシャモシャの不定形。本家、ワタの「綿毛」を1つだけ撮るのは難しいかな?

2010年05月16日

コメント(2)

-

母の日の黄色いカラー(花)

「忘れた頃」のネタになってしまった。それも仙人が父だから。とは言え、これからのお世話は「父の仕事」である。 葉に白い点々のある、同じ系統のカラーの球根を買ったことがある。色は赤。この系統は寒さに強くない。露地に植えっぱなしにしたら、当地の冬の寒さでも球根は枯れなかったけど、3シーズン目くらいから全く花を着けなくなった。

2010年05月14日

コメント(0)

-

綿毛になった晩春のタンポポ

ちょっと温度が高い日が続いて、ビオラが徒長し始めた。野のタンポポもとりあえず店仕舞いの時季か。綿毛が目立つ。 当地にはシロバナタンポポが多いが、黄花のタンポポはどの萼を調べても西洋種ばかり。だからその咲き方からお天気を占うなんて不可。

2010年05月12日

コメント(0)

-

雨で横向くアネモネ・シルベストリス

日がかげったり、雨が降ったりすると、花弁を閉じる花は多い。今日の雨でアネモネ・シルベストリスは、花弁をすぼめると同時に横を向いていた。今頃はしおらしさを振りまく時でもある。

2010年05月10日

コメント(0)

-

ブルーベリーの花がすべて白くなった

今日の表題の伏線には、4月12日のブログがある。うちには2本のブルーベリーがあるが、そのとき、1本のブルーベリーのつぼみはみな、赤かった。 それから1ヶ月、昨日あたりですべてのつぼみと花が白くなった。最後まで赤かったのは頂部で、そのまま花にならないのかとすら思った。 今年は最初の花が4月25日。昨年は4月21日に咲き始めて、4月中にはほぼ花が終わっていた。暖かかったらしい。一昨年は4月27日に咲き始め、5月11日にほぼ終了。けっこう寒かったようだ。 写真の背景には色々な花が咲く。野生化して、雑草のようなマツバウンランもある。

2010年05月09日

コメント(2)

-

溜池の新緑

溜池というと山の湖と無縁な感じだが、今、ここの新緑は、かって登った中部から東北の山々を思いださせて懐かしい。もちろん厳密に言えば、樹種も異なるだろうし、西日本の方が緑に黄味が強いようだ。手前の赤松が枯れているのは、まだ松枯れが続いているのかな?

2010年05月08日

コメント(0)

-

山林に香る花木>ナツグミ

山林に入ったらどこからとも、いい香りがする。まるで「春のキンモクセイ」である。風上へたどると、見つけたのが写真の花。付近にはまとまって、たくさん生えていた。 花はいつか見た感じ。しかし調べてもなかなか名前が見つからない。結局、ナツグミで良さそうということに。判ってみると、4年前に写真を撮っていた。しかし、それは庭木のナツグミで、市内の山林には生えているはずがないという先入観がわざわいした。

2010年05月06日

コメント(2)

-

一石二鳥のシバザクラ

各地でシバザクラの観光園がオープンしている。ただ、仙人にとっては、花の面積が大きいだけが能でない。 当地では「一石二鳥」を狙ったと思われるシバザクラが少しずつ増えている。田んぼの畦に雑草除けのシートを張り、穴を開け、そこにシバザクラの株を植えるのである。エンジンカッターによる除草の手間が省けるとともに、花の美しさを楽しめる次第。しかし見物料は取れないから、シートの代金がかなりの負担かな? 写真でシバザクラが3段になっているのは、シートの幅によるものらしい。3色に分けるつもりが、一部苗の色を間違えたかな?

2010年05月04日

コメント(2)

-

クロモジの花でしょう

近所の山でクロモジ(たぶん)の花が目に留まった。その用途(楊子)からすれば、身近な植物だが、親から教わったことはない。 この花の名前を考えながら自転車で走っていたら、それを植えている家があった。同じ花をすぐ発見する「意識」とは不思議なもの。 花もさることながら、天に向かって開いた新緑も美しい。

2010年05月02日

コメント(0)

-

山のショウジョウバカマに出会う

近所の山でショウジョウバカマの花に出会った。数も少ないようだし、季節も一致しないといけないので、出会って感激。 写真は美的な写真と言うより、咲き始めの花、枯れた花(左側)、根生葉、そして新しい芽のすべて揃った「実用的な」写真。 ショウジョウバカマが今や、園芸にも使われる植物とは知らなかった。近所の山に生えるのだから栽培は簡単かも。

2010年05月01日

コメント(0)

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

-

- 花や風景の写真をアップしましょ

- 東京の今朝の天気、神代植物公園の秋…

- (2025-11-19 08:54:27)

-

-

-

- 花と自然を楽しもう

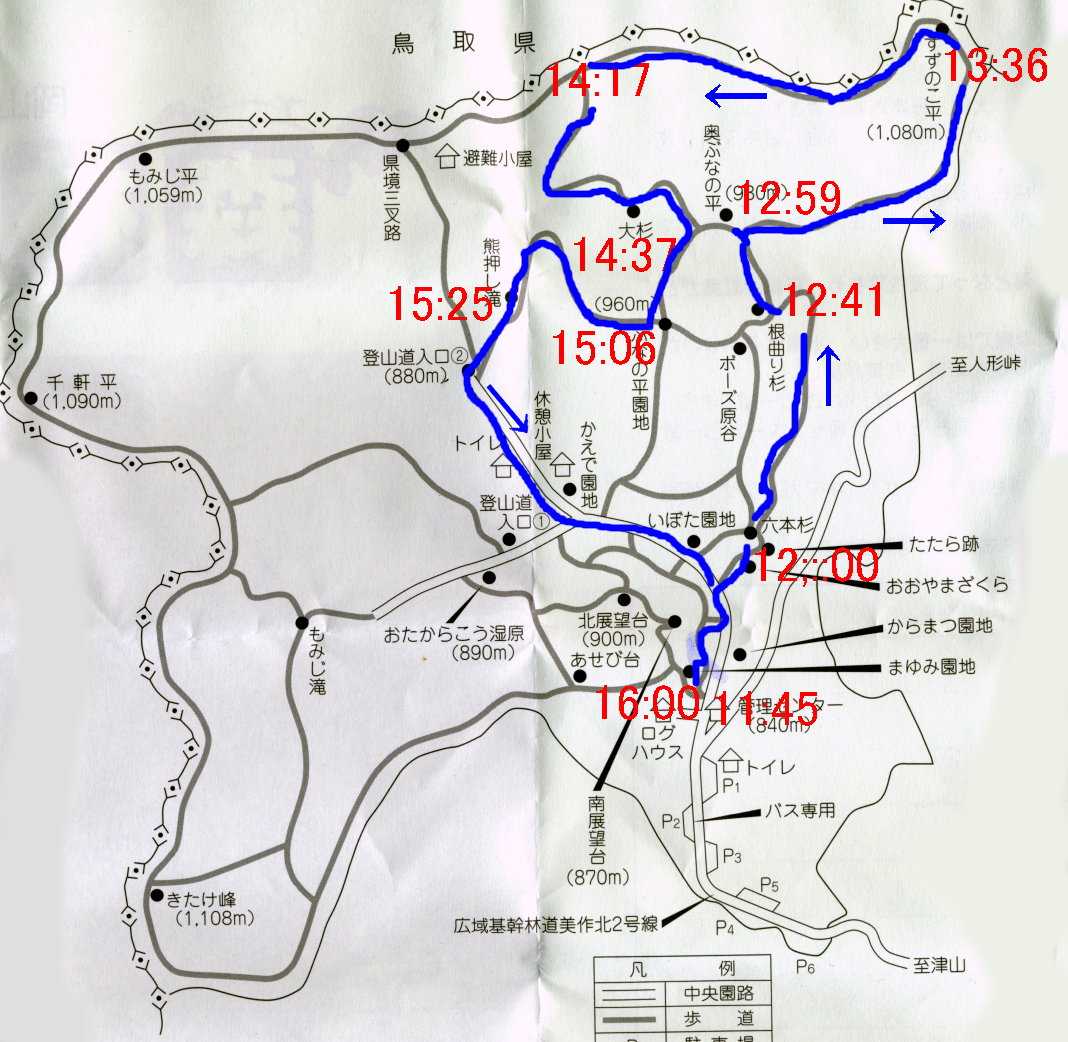

- 岡山県立森林公園(2)六本杉、根曲が…

- (2025-11-17 21:03:38)

-

-

-

- やっぱり果樹栽培!

- 中の種を避けて柿を割る+今日の空間…

- (2025-11-17 21:35:05)

-