2007年11月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

11月の「おしゃれ手紙」:紅葉

11月29日、京都の蓮華寺に紅葉を見に行った。その美しさにただただ、感嘆。けれどよく見ると、茶色く枯れたようなところがあった。紅葉は、寒暖の差が激しいほど美しいという。いつまでも暑かった10月が茶色くしたのだろうか。これも温暖化のせいだろうか。地球温暖化防止のために、もっと環境のことを知りたいと思う方は下のボタンをクリックして下さい。いろんなためになるサイトがあります。 ↑をクリックすると、環境問題のブログにとびます、とびます♪1クリックで10ポイント。■□■ネタ帳■□■*気になる木*映画*本*紅葉■□■先月までの書き残し■□■*エコ検定*検索エコ活動*冨士の地名*「京のあたりまえ」*カフェ「フランジパニ」*京都の地名*柳馬場*堺**京都のフレンチomoya*温暖化防止のための案。*「私の部屋」*ギリシャの山火事*魯山人*中国の田舎の風景。*中国のトイレ。*食事のマナー、日本と中国。*格差婚:藤原紀香と陣内の結婚式*大根島*京都の鯉*四国(内子、砥部その他)*琴平さんの電車*温泉の憂鬱*淀屋*プチダイエット*「片付けられない女魂」■□■11月に見た映画■□■■オリヲン座からの招待状■11.7■さらばわが愛~覇王別姫■11.7■パンズ・ラビリンス■11.21■ようこそ羊さま■11.21 ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★11月29日*地名「猿」に思う熊のこと*UP・・・・・・・・・・・・・

2007.11.30

コメント(0)

-

ようこそ羊さま★中国の農業問題

■ようこそ羊さま:あらすじ■雲南省のとある村に暮らすターシャンとその妻。ある日、視察に訪れた県の役人は、あまりもの村の貧しさに驚き、夫妻に外国産の羊2頭を送る。2人は、なれぬ羊の飼育にあれこれ手を尽くすが、羊たちは痩せ細ってしまう。貧乏な村を救うべく奮闘する老夫婦のドラマ。突然与えられた羊の飼育に困惑する老夫婦の姿を、雲南省の雄大な自然を背景に描く。「雲南省の雄大な自然」は過酷な自然だ。高冷地のために、ここでは稲作は出来ない。ターシャン夫婦は、ジャガイモを食べて飢えをしのぐ。そのジャガイモさえも、沢山は作れない。雨も少ないから、乾燥して、草も生えないのだ。水源は枯れて、羊の飲み水を汲むのも大仕事なのだ。いや、かつて、ここは豊かな緑だったのかもしれない。しかし、羊などの家畜を飼うことによって、草地がなくなった。わずかに、芽を出した草を羊が食べて、草地の回復を妨げている。今では、時々通る車が砂煙を上げるほど、砂漠、一歩手前まできている。この映画は、「農家の実態を無視した農村援助」を痛烈に批判したものだ。もし、農家の実態が分かっていたら、羊を増やして村つくりをなどと思わず、草地を回復して、農地を豊かにとするはずだから・・・。日本だって同じような間違いをしている。恵まれた気候を生かした稲作が出来るのに、田んぼは荒れている。野菜も果物も、日本でも出来るのに、わざわざ輸入している。愚かなことだと思う。 ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★11月29日*地名「猿」に思う熊のこと*UP・・・・・・・・・・・・・

2007.11.29

コメント(0)

-

スグキでぶぶ漬けを!

「ぶぶ漬け」とはお茶漬けのこと。他家を訪問した際、用事も終わってその家を辞そうとしたときに「まあ、ぶぶ漬けでも食べていっておくれやす」と引き止められる。その言葉を真に受けて本当にお茶漬けでも食べようなら、非常識の人ということになる。京都人の本音とタテマエをあらわした話「京のぶぶ漬け」。そのぶぶ漬けに欠かせないのが漬物。京の三大漬物といえば千枚漬、すぐき漬け、しば漬け。 上賀茂神社の中を流れる「ならの小川」は、神社を出ると、明神川と名前を変え社家の前を流れる。社家の町並みを少し歩くと、突然、緑の葉っぱの畑が広がる。「あのうー、すみません、これ何ですか?」と作業中のご夫婦に聞くと、「スグキです。漬けもんにしますねん」と答えてくれた。スグキは繊維が強く、漬物以外にはほとんど使えない。まさに、漬物になるべくして生まれた野菜。室町か桃山時代に栽培が始まり、冬収穫して長持ちさせるため漬物になった。現在のように室へ入れて発酵を促す手段がなかったころは、冬に漬け込んだスグキは5月の葵祭のころに食べ始め、”夏の日の珍味“と呼ばれたという。漬物が新鮮な野菜を長持ちさせる保存食という点では、すぐき漬けは王道を歩んできた。[京都新聞 2006年11月27日掲載]このスグキの漬物には、意外な効能がある。それは、すぐき漬けに含まれるスーパー乳酸菌のラブレ菌が腸の悪玉菌をやっつけ、下腹をへこませる効果。 冷蔵庫を使わない保存といい、ラブレ菌の効能といい、スグキの漬物はすごい!!街の近くに沢山の自然や農地のある京都がますます好きになった。■京野菜■ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★11月27日*火鉢のある暮し*UP・・・・・・・・・・・・・

2007.11.27

コメント(2)

-

昔語:まつごとマツミドリ

子どもの頃の仕事に、「まつごかき」があった。「まつご」は、松の枯葉という意味の古い言葉。まつごは、風呂の焚きつけに使うと、ぱちぱちとよく燃えた。そのまつごをとりに山に行くのが子どもの私の仕事だった。大きな籠を背中に背負って、手には、熊手を持って山に、入った。松の木の下に落ちている、まつご(松の枯葉)を、熊手で集めた。「あっ、マツミドリがある」と、いつも一緒に行っていた、近所のノブちゃんが言った。ノブちゃんの指差す木の上には、私たちの好きな、マツミドリがあった。「マツミドリ」とは、ヤドリギにの実。私たちは、マツミドリを見つけると、小さなマッチ棒大の実を採って食べるのだった。それは、ネバネバとして、まるでガムのようだった。「マツミドリ、美味しいね」とノブちゃんが言った。「ガムよりも美味しいね」といつか食べたことのあるガムを思いながら私も言った。去年、旅先でまつごが沢山池に浮かんでいるのを見た。ああ、昔だったら風呂焚きに持って帰るのに・・・。そう思いながら、とっさに、マツミドリの味を思い出した。今も昔も山は変わらず私たちに山の恵をくれる。ただ、今はそれを恵だと気づかなくなってしまった。 ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★11月26日*父の麦わら帽子:目次UP・・・・・・・・・・・・・

2007.11.26

コメント(0)

-

パンズ・ラビリンス★現実とは哀しみの異名

■パンズ・ラビリンスあらすじ■1944年、内戦終決後のスペイン。父を亡くした少女オフェリアは、身重の母と共にゲリラが潜む山奥で暮らし始める。そこは母が再婚した独裁主義の恐ろしいビダル大尉の駐屯地だった。体調の思わしくない母を労りながらも、冷酷な義父にどうしても馴染めないでいた彼女の前に妖精が現れ、森の中の迷宮へと導く。そこではパン(牧神)が王女の帰還を待っていた。「あなたは本当は魔法の王国のプリンセス」とパンは、オフェリアに言う。オフェリアは魔法の王国に戻るために3つの試練を与えられるのだった。 第79回アカデミー賞では撮影賞、美術賞、メイクアップ賞を受賞など世界各国で非常に高い評価を得、各地の映画賞で数々の賞を受けている「パンズ・ラビリンス」を見た。ダークファンタジーとか、迷宮とかパンとかそんなものをどうやって映画化するのか、映画の中でなぜ、それらが必要になるのか・・・。そんな疑問を持って観たけれど、この映画には、それらファンタジーが必要なのだと分かった。父親の死、母親の再婚、再婚相手の冷酷さ、内戦で殺しあいや拷問が行われる日々・・・。(それらの残忍さは、12歳以下は保護者同伴指定されている。)少女は逃げたかったのだ、哀しい絶望的な現実から・・・。戦時下の残酷な現実を生きるために、夢見る必要があったのだ。そこにファンタジーの必要性があった。21世紀の今も、世界中で戦争があり、沢山のオフェリアたちががいる・・・。現実。それは哀しみの異名である。・・・・現実に幸福を感じるとき、その幸福感は、その人間の空想の部分の中に、少なくとも空想の混じりあったところに、存在するのであって、決して現実そのものの中に存在しないのである。森茉莉 「贅沢貧乏」<新潮社> ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★11月2日*◎日本昔話◎/トリビアの井戸:おくどさんの語源 *UP・・・・・・・・・・・・・

2007.11.25

コメント(2)

-

買わずに新鮮に暮らす

昔は季節が変わるたびに新鮮な喜びがあった。雲が変わったり、木の実がなったり、花が咲いたり・・・。季節の食材を使った料理を食べたり、雛や鯉のぼりを出したり、七夕かざりをしたり、正月の用意をしたり・・・。中学生や高校生の頃には、いっせいに衣替えをしたし、夏休みになると、毎日泳いだ。炬燵は、「いのこ」の日に出した。毎年、同じように季節は変わったけれど、新鮮に感じる暮らしがあった。今、人は冬でも暖かく薄着で過ごすことが出来る。夏には、クーラーがあれば涼しく過ごせる。アイスクリームは、年中食べられる。キュウリもトマトも年中食べられる。年中泳ぐことも出来る。人は、暮らしを豊かにしようと買い物をする。すでにあるのに、まるで何かに突き動かされるように。あたかも心の底から欲しいと思っ ていたかのように。その結果、快適な生活をするために買ったはずのモノに、振舞わされている。今日、居間を掃除して、冬専用のカーペットを置いた。その上に、コタツを置いて、蜜柑をいれた籠を置いた。去年も使ったものばかりなのに、新鮮!!障子を張り替えたり、花を変えたり、家具の位置を変えたり・・・。新しいモノを買うのではなく、季節の家具や食器を使うことで生まれる新しく新鮮な生活を大事にしたいと思う。明日、11月最終土曜日は無買日。 6月限定のお菓子、「水無月」。 金魚の絵の皿。夏限定です。 夏になると使った飯そうけ。 「ちゃんちゃんこ」 「火鉢」 ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★11月23日*目指せ、シンプルライフ!★風呂グッズ今昔/ 永訣の朝 *UP・・・・・・・・・・・・・

2007.11.23

コメント(0)

-

捨てる前に買わない

今、私たちの周りには、モノが溢れかえっている。私たちは、モノに振り回されて生活している。およそ2ヶ月半もの大掃除ののちに汚散部屋から脱出成した「脱出!汚散部屋」や、本まで出した、「片付けられない女魂」など、モノが溢れて困り果て、なんとかその生活から脱出しようとする様子を描いたブログも大いに共感を得ている。うちも、ふたり暮らしなのに大きな冷蔵庫を買って、食品が腐らないかと毎日ヒヤヒヤしてたり毎日の広告の多さにため息をついたり、本の多さに嘆いたり・・・。どうして次から次へと買ってしまうんだろう? かつて日本には「もったいない」という言葉がありました。お金を使う ときは本当に必要なモノだけを買っていたのです。いま、本当に必要なモノは、身の回りにほとんどそろっていますよね? それでもわたしたちは、どうして次から次へと色々なモノを買い込んでしま うのでしょうか?まるで何かに突き動かされるように。あたかも心の底から欲しいと思っ ていたかのように。無買日(Buy Nothing Day)は、1年で1日だけ、「余計なモノを買わ ない日」です。そして「消費」について考えてみる日です。わたしたちのサイフとココロ、そして地球環境に優しい日です。「無買日」捨てる前に、買わない!!!11月24日(最終土曜日)は「無買日」です!! ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★11月21日*「小さな村の小さな家」:風呂を直す/ 風呂ができた! *UP・・・・・・・・・・・・・

2007.11.21

コメント(3)

-

大きいことはいいことか?

上賀茂神社の中を流れる、「奈良(楢)の小川」は境内を抜けると明神川となる。明神川に沿って重厚な土塀の続いている独特の街並みが見られる(写真)。これが上賀茂神社の神官の屋敷町で「社家町」といわれているところ。京都市上賀茂伝統的建造物群保存地区として国から指定されている。かつてはこの水は、生活用水として、使われていたという。 社家の家の前に、土で出来た橋があった。小さくて、風情のある橋。 京都・白川の行者橋も、 四国で見た、屋根がついた橋も、 岡山県・津山市の公園で見た橋も、私が好ましく思うのは、小さな橋。最近、建つ家は、大きいことはいいことだとばかりに、3階建てだったりガレージが広かったりする。昔は普通にあった平屋は、めったに見かけなくなった。どんな田舎にいっても、広い道路がある。いつの間に、日本人は大きなものを好むようになったのだろう。清少納言が枕草子の中で、「小さきものは可愛い」と言った。瓜に描いた幼子の顔。お雛様の道具。池から掬い上げた蓮の浮き葉の小さいもの。みんな、みんな、小さくて可愛らしい。橋だって、瀬戸大橋よりも、この小さい橋がいい。なにもなにも、小さきものは、みなうつくし 清少納言 ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★11月19日*もらい湯 *UP・・・・・・・・・・・・・

2007.11.19

コメント(0)

-

上賀茂神社:世界遺産

加茂川のほとりを30分ほど歩いて目的地、■上賀茂神社■に着いた。上賀茂神社は、京都最古の神社と言われ*下賀茂神社*とともに古代の賀茂氏の氏神を祀る神社であり、賀茂神社(賀茂社)と総称される。賀茂神社両社の祭事である葵祭で有名。両方とも、世界遺産に登録されている京都を代表する社寺。神社の中に入ると、砂で出来た円錐形の対のモニュメントがある。これは、立砂(たてずな)と呼ばれるもので、近くの山を模したもの。これを作るのに数時間かかるという。料理店の入り口の盛り塩などの原点は、ここにあるという。 風そよぐならの小川の夕ぐれは みそぎぞ夏のしるしなりける 藤原 家隆境内の中を北から南に流れている小川が小倉百人一首で有名な「ならの小川」。 *昔から日本の人々は新しい集落に必ず「土地本来のふるさとの木による、ふるさとの森」をつくり、この森を切ったら罰があたる、というふうに守ってきた。* 「都市の植生のゆくえ」 宮脇 昭(国際生態学センター研究所長)それらの森は、地震、台風、火事などの災害の時には逃げ場所となった。古木の林と音をたてて流れるならの小川。ここ上賀茂神社は、大きな鎮守の森。さすがに、世界遺産に選ばれることはある。 ■上賀茂神社■■〒603-8047 京都市北区上賀茂本山339 賀茂別雷神社社務所■Tel:075-781-0011 Fax:075-702-6618 ■アクセス、詳しくはここ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★11月18日*いのこ*UP・・・・・・・・・・・・・

2007.11.18

コメント(2)

-

秋の加茂川を歩く

この写真は、京都・鴨川のはじまりを加茂橋から見た風景。「出町のデルタ」と呼ばれるところ。右の川が高野川。左が加茂川。11月15日、京都の加茂川のほとりを歩いて、北上、上賀茂神社に行ってきた。 地下鉄・北山駅からすぐの加茂川のほとりは、大木と桜並木の気持ちのいいところ。春には、この川辺は桜を愛でる人で賑わうのだが、今は人気もまばらで静かだった。 上流に向かって左側には、大木が多い。この木もモミジの大木。こんな大きなモミジの木が紅葉したらすごいだろうな・・・。しかし11月も半ばだというのに、どの木も紅葉していない。これも温暖化のせい。 川面には、落ち葉が流れていた。紅葉しないまま、落ち葉になるのもあるのだろうな・・・。おしゃれしないまま年老いてしまう女性のようでさびしい。 ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★11月17日*父の麦わら帽子:麹(こうじ)の花咲く町 /民具:筈(はず) *UP・・・・・・・・・・・・・

2007.11.17

コメント(2)

-

こんなものいらない :電気ポット

洗剤をもらう度に付いてくる計量スプーンや電気釜を買うたびに付いてくる、プラスチックのしゃもじ。パソコンを買うたびに付いてくる、キーボードとマウス・・・。世の中には、「こんなものいらない」というものが多い!! 今、気になるのは、電気ポット。私は、使う分だけの湯を沸かすことにしている。これからの季節だとストーブに、水を入れた薬缶をかけていれば、自然に湯が沸く。それを入れるのは 電気ポットではなく、シンプルな魔法瓶。しかし、会社では、電気ポットを使っている。私は、帰りにポットとの電源を抜いてくる。一番に来るお局が電源を入れる。それが、面倒くさいとお局が言い出した。「電気代なんか、あんまり変わらへんのんやから、電源を抜いて帰らんといて」とお局は、私に言う。でも、そんなの関係ーねえとばかりに、私は、電源を抜いて帰った。金曜日に行ったら、怒るだろうか、お局。数年前、コピーに裏紙を使用するといって、お局は、怒っていた。以前は、「ケチ」とか「そんなんしても、会社は喜ばない」とよく、いちゃもんをつけられていた。でも最近は、裏紙を使ってもなんにも言わない。慣れたのか、それとも諦めたのか。今度のことも、慣れてもらうか諦めてもらうしかない。こうやって、コツコツとやっていれば、いつかこれが当たり前になってくる。そう信じている。*コツコツ*横田 基志あなたは、紙を節約する/それは小さなことだけど死ぬまでずっと続けたら/あなたの目の前にある一本の木になるでしょうあなたは水を節約する/それは小さなことだけど死ぬまでずっと続けたら/小さな池になるでしょう自然を大切に ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★11月15日*ヒモオトシ/七つまでは神のうち*UP・・・・・・・・・・・・・

2007.11.15

コメント(12)

-

さらば、わが愛~覇王別姫★伝説的中国映画

今、大阪・九条のシネヌーヴォという映画館で、中国映画特集をやっている。「さらば、わが愛~覇王別姫(はおうべっき)」は、その中の作品。この作品は、1993年に公開された映画。「北京バイオリン」の監督でもある、チェン・カイコーを世に知らしめた映画として有名。■「さらば、わが愛~覇王別姫はおうべっき)」・あらすじ■1925年の中国の北方都市。娼婦の私生児である小豆子は、半ば捨てられるように京劇俳優養成所に預けられる。娼婦の子といじめられる小豆子を、ことあるごとに助けてくれたのは、先輩の石頭。やがて小豆子は、石頭に同性愛的な思慕を抱くようになる。成長した2人は、それぞれ蝶衣(小豆子)と小樓(石頭)という芸名を名乗り、『覇王別姫』で共演しトップスターになる。::::::::::::::::◆「覇王別姫はおうべっき)」というのは、京劇の芝居のひとつ。英雄・項羽(こう・う)とその妃・虞美人(ぐびじん)との悲劇。◆娼婦の私生児、小豆子を演じる子役(幼児)のかわいいこと。娼婦の母親に連れられて、口元を覆っているが、その目の美しさ。そして、ハラリと覆いをとった口元の美しさは、はっと息をのむほど。少年時代の小豆子も、眉目秀麗といった美しさ。◆1925年から始まる物語は1977年まで続く。日中戦争や1966年に始まる文化大革命などの中国の歴史をも描いている。 特に文化大革命では、歴史的なものがなくなっていったのだろうと思う。 文化人には狂気の時代だったのだろう。 幼い頃から演ずることに全てを捧げた二人の男の波乱に満ちた生涯を、京劇『覇王別姫』を軸に描いたチェン・カイコー監督作品は中国初のカンヌ映画祭最高賞パルムドール賞に輝き、レスリーが一世一代の名演を魅せた永遠の名作。 2005年6月アメリカの≪タイム≫誌が選出した「史上に残る映画作品100選」でも入選。今なお、色あせずに、映画史に燦然と輝く名画だ。★☆★映画「さらば、わが愛覇王別姫(はおうべっき)メモ★☆★■覇王別姫(はおうべっき)芸術展■■月日:2007年12月20日(木)~23日(日) 9時15分~18時■場所:神奈川県民ホール ギャラリー 第1・2・3・4・5展示室■入場無料■主催:RED MISSION / RED MISSION JAPAN 協賛:アスミック・エース エンタテインメント株式会社 湯臣電影(香港)有限公★☆★日本で舞台に!★☆★1993年記録的大ヒットとなった映画「さらば、わが愛 覇王別姫」を日本が世界に誇る演出家蜷川幸雄の演出で音楽劇として舞台化することが決定!程蝶衣役としてドラマや映画、ミュージカルと常に第一線で活躍する東山紀之!段小樓役に幅広い演技力で映画・舞台で活躍する遠藤憲一。菊仙役には国際派女優として実力をみせる木村佳乃。詳しくはここをクリック ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★11月13日*フシ口あけ/峠/七五三のトリビア*UP・・・・・・・・・・・・・

2007.11.13

コメント(0)

-

オリヲン座からの招待状★スローライフ

時代に翻弄されながらも、映画館を守り続けたふたりの愛と、優しい奇跡の物語。「オリヲン座からの招待状」を見てきた。■あらすじ■♪音注意昭和30年代の京都。館主が亡き後、弟子の留吉は先代の妻トヨとオリヲン座の経営を引き継ぐ。周囲からその関係を非難されながらも、愛し合い、映画館を守り続ける2人だが、映画産業の斜陽化など、時代に翻弄されていく。::::::::::昭和30年代というのは、物語になりやすいのか、「ALWAYS 続・三丁目の夕日」と、この映画が今上映中。目に付いた、「30年代」を書いておこう。■蚊帳蚊を皆殺しにするのではなく、蚊を避けるのが蚊帳。青蚊帳の中で蛍を見るシーンがあったが、蚊帳っていいわ♪ ■団扇と扇子。冷房のなかった30年代は、映画を見るのも、映画の切符を売る(宮沢りえ)もパタパタと団扇や扇子を使っていた。エコ!■自転車。映画館から映画館へと自転車に乗ってフィルムを運ぶ。今なら、絶対に車。■映画館。小さな町にもあった映画館。美女やイケメンを見るのも、オワライを見るのも、昔は映画だった。映画は庶民の娯楽の王様だった。■鳥打帽。紳士はソフトと呼ばれる帽子や夏には、パナマ帽をかぶった。農作業には、麦わら帽子。鳥打帽は商人がかぶっていたと思う。昔の男は帽子をよくかぶった。映画の中でも、「この帽子が似合う男になります」と言っていた。鳥打帽は、大人の男のシンボルだったのかも。■縁台将棋。オリヲン座の主人と隣の食堂の主人は将棋友達。縁台を路地に出して、将棋をする。そのまわりを近所の人が囲む。どんな細い路地にも車が入るようになって縁台も将棋もみなくなった。 部屋にある家具といえば、小さな鏡台と足踏みミシン、それに座卓。ミシンは、何でも、自分で作る当時は必需品だったのだろう。たったそれだけのシンプルな部屋で、営まれる心豊かな暮らし。それは、金魚があらわしていた。30年当時は、金魚が泳いでいた部屋も、現代では、金魚鉢は空になって、庭に横たわっていた。こうしてみると、30年代は、手作り、シンプル、スローでエコな理想的な時代だったのかもしれない。 ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★11月10日*大根の年取り*UP・・・・・・・・・・・・・

2007.11.11

コメント(0)

-

女王陛下の温暖化防止対策

英国のエリザベス女王(Queen Elizabeth II)は6日、上院で政府施政方針を代読、施政方針を発表した。温暖化対策については、二酸化炭素排出量削減を法的に義務付ける方針で、2020年までに具体的な成果を出し、2050年までの6割削減をめざす。::::::::::へえ~!今や、王室も温暖化防止に・・・と言ってもイギリス政府施政方針を代読。エリザベス女王と言えば、映画「クィーン」の中で、自分で車を運転していた。温暖化防止を言うなら、車はどうよと言われないようにか、低公害車に改造しているとか。::::::::::英王室はエリザベス女王の公用車、ロールスロイス「ファントム(5)」に液化石油ガス(LPG)を使用する低公害車に改造、5月7日、ロンドンでお披露目した。女王の自家用車は4台あり、いずれも大量に燃料を食う豪華な車。改造は女王のたっての希望によるもので、王室では、ファントムを手始めに全車を低公害車に改造する方針で、「環境にやさしい」王室のアピールに懸命だ。(読売新聞ニュース速報 1998年5月8日付):::::::::: 最近、政治のニュースが多いが、その中で、国会議員が黒塗りの車で走り去るのを見るたびに、「この人ら、本当に、温暖化防止対策をやる気があるのか・・・」と思ってしまう。政治家や日本の皇室も、是非、エリザベス女王をみならって欲しいものだ。 ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★11月9日*「柿の木問答」/成木(なりき)責め *UP・・・・・・・・・・・・・

2007.11.09

コメント(0)

-

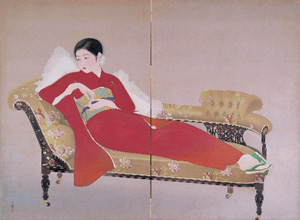

大正シック◆モダン日本

念じれば通じる、そう思った。*「大正シック」*という展覧会があると知ったのは、9月の富士山旅行からの帰り。当時、静岡県立美術館でやっていたが、時間がないので泣く泣く諦めた。それが、10月の旅行に行った時に尾道でやっていると知った!これは行かないとと思って、さっそく、尾道市立美術館 に見に行った。◆◇◆大正シック~モダン日本の里帰り◆◇◆明治と大昭和にはさまれた大正という時代は、15年間という短い間でしたが、大正デモクラシーの気運とともに個人の主観性やロマンチシズムを尊重する気風が芽生え、西洋モダニズムがアール・デコの影響を受けた独特の文化や芸術が花開いた時代でした。本展の出品作は、世界的に高い評価を受けているホノルル美術館の日本美術コレクションから、人間性豊かでロマンチックな香りを漂わせたものばかり。モダンガールなどの時代風俗を描いた日本画、アール・デコの影響を受けた着物や工芸品など約80点。◆◇◆◇◆◇◆◇◆これまで見たことがないような風俗画(日本画)にビックリした。◆「婦女」チラシに使われているのが、この「婦女」という絵。モデルは華族出身のノーブルな美貌と近代的なプロポーションの当時、人気女優、入江たか子。着物姿でカウチに横たわるって、しかも草履を履いて・・・。この姿、当時、大人気だったのか、他の絵と共に、襦袢の柄になっていた!!!◆「三人の姉妹」箱型の車にもたれる着物姿の姉妹。手にはカメラを持っている。当時としては、車もカメラも普通の金持ちでは、手が出ない。どんだけ~~♪というくらいの金もちのお嬢たち。谷崎潤一郎の「細雪」をふと思い浮かべた。◆「日光」日光の東照宮を観光する着物姿の女性が持っているのがカメラ。今の女の子がステイタスとしてブランドバッグを持つのは、あさましい気がするけれど、これは、そうは思わないのは、なぜ?◆「銀座の柳」洋装の女性が手に持っているのは、団扇!この絵は、掛け軸になっている。このように、カメラを持っても、車に乗っても、着るのは和服。洋服を持っていても、団扇。などなど、西洋と東洋が不思議にミックスした独特の世界だった。チラシの「大正シック」の字体も乙女度満点な展覧会、もう一回行きたい!◆◇◆◇◆◇◆◆◇◆「大正シック」展 ホノルル美術館所蔵品より◆◇◆ ◆【場所】尾道市立美術館◆【会期】 10月20日(土)~ 12月16日(日)◆【料金】1000円◆【開館時間】 午前9時~午後5時 (入館は午後4時30分まで) ◆【入館料】 大人 1,000円 高大生800円 中学生以下 無料 (和装来館者は割引)◆【休館日】月曜日 ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★11月7日*ほうれん草のおひたし/方言:ずつない *UP・・・・・・・・・・・・・

2007.11.08

コメント(0)

-

尾道:映画と坂のまち

四国からしまなみ海道を通って、途中、大三島、因島などに寄りながら、大久野島、そして尾道に。尾道は坂の町。私は2005年に桜を見に友人と来たことがあるが夫は始めて。ふたりに共通する尾道は、映画、*「さびしんぼう」*の舞台になったところということ。午後からは、「解散!」と夫と別行動。(解散って、麒麟・田村か!)(注・麒麟・田村は、中学生の時、家が差し押さえられてしまい父親が蒸発、家族が『解散』した。) ひとりで、千光寺公園や美術館をうろつく。美術館で、知り合った地元の女性(30代か)と少し歩いたり、菊花展を見たり、話をしたり・・・。尾道は、海と山のまち、坂のまちと言えば、ロマンチックだけれど、住んでいる人は大変だろうなと思う。特に、病人や老人には、あの坂はこたえるだろうなと・・・。尾道の歌人、中村憲吉は、病気になって、千光寺公園の近くに住んでいたが、通院の苦労を下のようだったという。(略)尾道の高亀医院に着いたのは、夕方五時頃であった。しばし休息ののち用意された家へ登ることになった。しかし、石段は三百八十段以上もある。屈強な男が後から腰を支えて押し、両脇にも一人ずつ付く。十歩ゆけば一休みといった調子で、その都度風景を見ながら四十分かけて登った。前うしろたすけられつつ石段に夕月ふみて山登り終ふ中村憲吉中村憲吉のそれは、まさに山登りだったが私は、片道280円のロープウェイで登った。 「さびしんぼう」「転校生」「時をかける少女」”尾道3部作”**「さびしんぼう」**「転校生」「時をかける少女」に続く”尾道3部作”の最終作。大林宣彦監督が故郷尾道市を舞台に、ノスタルジックにつづった甘く切ない青春ファンタジーの感動作。寺の住職の一人息子・ヒロキはカメラ好きの高校2年生。さえない毎日を送るヒロキは、隣の女子校で放課後になるとショパンの『別れの曲』を弾く少女に恋心を抱いていた。彼女を勝手に”さびしんぼう”と呼んでいたヒロキの前に、ある日、ピエロのような格好をして”さびしんぼう”と名乗る謎の女の子が現れた……。 ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★11月7日*ほうれん草のおひたし/方言:ずつない *UP・・・・・・・・・・・・・

2007.11.07

コメント(0)

-

三方よし:洗剤と熱帯雨林

皆さんは、洗剤にどんなものを使っていますか?「白さと香りの・・・」などテレビで宣伝しているものは、*界面活性剤*という物質が含まれていて、人への影響が指摘されています。「ヤシノミ洗剤」は、石油系洗剤による水質汚染が社会問題となる中、環境にやさしい植物原料を使用した植物洗剤の先駆けとして誕生した、サラヤの主力ブランド商品です。手肌をいたわりながら力強い洗浄効果があるヤシノミ洗剤。洗浄成分は全てヤシ由来の天然植物系で人にも環境にもやさしいと思っていたのです。ところが、11月4日放送の「ルソンの壷」見てビックリ!ヤシの木は、熱帯雨林を伐採して作られているのです。パーム油の世界的な需要の拡大によりマレーシアやインドネシアの熱帯雨林が次々とアブラヤシ畑となり、豊かな生物多様性が失われているというのです。環境に優しいという商品が環境破壊に関係していると言う皮肉な現実。「ルソンの壷」では、サラヤというメーカーの取り組みを伝えていました。大阪に本社を置くサラヤ株式会社は、洗剤・衛生関連商品のメーカー。 会社のキャッチフレーズは「自然派」。環境保全を企業理念に掲げ商品の省資源化や企業としての二酸化炭素削減などに積極的に取り組んできました。看板商品はヤシの実から作る「ヤシノミ洗剤」、植物由来で手肌と環境に優しいというイメージが消費者に受け入れられ発売から30年というロングセラー商品となっています。ところが3年前ヤシノミ洗剤の原材料であるパーム油を生産するために環境破壊が起こっている事実に直面します。この事態にサラヤは、(1)RSPO参入まず環境や社会に与える影響を配慮している生産者を厳選すること。その選別にはまず基準作りから。サラヤは世界で通用する基準を作るためにRSPOという国際的な非営利団体に加入しました。(2)傷ついた象の救助この活動に車を提供し、スタッフも送り込んで、探索から捕獲、治療までをしっかり確認してきました。また、象などの野生動物が生きるための、聖域をつくるための活動などをしています。かつて近江商人は、売り手よし、買い手よし、世間よしという「三方よし」を商売のモットーにしていました。ヤシ農園で働く人も、サラヤも、消費者も、そしてその地域に住む動物たちにもいい方法とはなにかを模索しています。一消費者として、頑張る企業を応援したいと思います。 ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★11月5日*里古(ふ)りて柿の木持たぬ家もなし/トリビアの井戸:おくどさんの語源 *UP・・・・・・・・・・・・・

2007.11.05

コメント(4)

-

地図から消された島

大久野(おおくの)島は、毒ガスの島、ウサギの島、車のない島、地図から消された島・・・。広島県・竹原市忠海(ただみ)と大三島の間にある周囲3キロの小さな島。その島に10月23日、24日の二日間泊まった。この島では、1929年頃、ジュネーブ議定書で戦争での使用が禁止されていた化学兵器をつくっていたので、地図から消されていた。上の写真は、*毒ガス貯蔵庫跡*。 建物があることは、秘密だったので、建物の上には盛り土をして、木を植え分からないようにしていた。 ▲島には今、300羽とも500羽ともいわれるウサギが、住み着いているが、毒ガスの実験に使われていたのが、野生化したもの。なついて、休暇村の宿泊客から餌をもらっていた。島には、「国民休暇村・大久野島」の施設があるだけで民家はない。だから島には車が走っていない。たった一台、休暇村と桟橋を往復する車を除いては・・・。島は歩いても1時間くらい。 ▲歩いていると山中で、びっしりとシダの群生を見ることが出来る。コシダという種類で小羊歯のこと。コシダは落葉しても分解されず、積もっているという。これが山火事の原因にもなるらしい。瀬戸内海の少ない降雨もコシダに吸収され、地中に根を張っている樹木にはなかなか届かないのかもしれない。コシダの繁茂が、他の植物を寄せ付けない。私はシダ類が大好きだけれども、こんなに多くては、不気味な感じさえした。 ▲灯台の近くでは、大三島が目の前。細い海峡では、潮の流れがよく見える。 ▲かつては、地図から消された島も今では、修学旅行の生徒で賑わい、桟橋から見る夕日がのどかだった。 ▲夕日に、フェニックスやワシントンヤシ、ソテツといった南国風の植物のシルエットがきれいにうかんだ。参考資料:休暇村・大久野島「自然の小径(こみち)」**毒ガス貯蔵庫跡**旧陸軍は、1929年から戦後まで、この島でひとかに毒ガスの製造を行っていました。主な製品はイペリットとリイサイトで、いずれもびらい性ガスと呼ばれ、皮膚をただれさせる性質を持ち、年間生産量は、1200トンに及んだといわれいます。第二次世界大戦が終わると同時に進駐してきたアメリカ軍は、この島にあった毒ガス工場や製品を、1946年から約一年間かけて、薬品で消毒したり、太平洋の底に沈めたり、火炎放射器で焼いたりして処分しました。この建物は、それら毒ガスの貯蔵庫のひとつでした。コンクリートの内壁が黒く焼け焦げているのは、当時、火災放射器で処分した跡で、そのすさまじさを物語っています。環境省**コシダ**福島県以南の本州・四国・九州・琉球、世界の亜熱帯に広く分布する常緑のシダ。日本海側よりも太平洋岸に多い。アカマツ林の林縁やマツ枯れで疎開した森林などで群生する。乾燥した立地でも旺盛に繁茂し、密な群落を形成する。コシダが群生すると新たな植物の侵入が困難となり、長期間コシダの群生状態が継続する。時として、50cm以上コシダの枯れ葉が堆積し、厚い腐植層が形成される。山林火災の発生・延焼の原因となりやすい。 ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★11月3日**UP・・・・・・・・・・・・・

2007.11.04

コメント(0)

-

巨大な構造物:本四架橋

四国・愛媛県と本州・広島県の間に広がる数多くの島。その島と島を結ぶ形でかけられた橋が通称「しまなみ海道」。10月23日の早朝、フェリーで四国の東予港に着いた、夫と私は、朝食をとった後、亀老山(きろうざん)展望台に登った。朝早くといのうに、数人の人が来て写真を撮っていた。ここ以外にも、橋を見に来る人は多い。 上は今年の2月に行った、淡路島と徳島を結ぶ橋。ここでも夕焼けの橋をカメラにおさめようとする人で賑わっていた。けれども、高額な通行料が災いして自家用車の利用は振るっていない。橋脚になっている島民さえ最大30%の優遇割引制度があるにもかかわらず、本土側に駐車場を確保してバスや海上タクシーを利用しているのが現状。 島の暮らしを便利にするためにというなら、フェリーの値段を一部負担する、便数を増やすなどという手があったのにと思う。それにこの巨大な構造物が後、何十年か後には、老朽化して使えなくなる。そうなると巨大なごみ。その時のことを考えたら、ただありがたがってばかりもいられない。この巨大な構造物は、島民のためというより政治家と企業のために造った橋ではないかと疑ってしまう。なにより、私は、橋の風景よりも、自然の風景を美しいと思う。 **本州四国連絡橋**本州四国連絡橋(ほんしゅうしこくれんらくきょう)は、本州と四国を道路・鉄道で結ぶ橋または道路である。本州四国連絡高速道路株式会社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(2005年9月30日までは本州四国連絡橋公団)が管理・運営し、以下の3ルートがある。本四架橋と呼ぶこともある。*神戸・鳴門ルート(通称:なし)[供用内容: 神戸淡路鳴門自動車道] *児島・坂出ルート(通称:瀬戸大橋)[供用内容: 瀬戸中央自動車道、JR四国 本四備讃線] *尾道・今治ルート(通称:瀬戸内しまなみ海道)[供用内容: 西瀬戸自動車道] 1999年5月1日の尾道・今治ルートの開通をもって3ルートがそろい、事業としてはほぼ完成している。 ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★11月3日*柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺 /「芋たこなんきん」と私の昭和:陶椀 *UP・・・・・・・・・・・・・

2007.11.03

コメント(0)

-

「昭和恋々」:縁側

縁側のある家はいまでもあるのだろうが、縁側の付き合いというのが、このごろなくなった。隣家との境の垣根の向こうから、「ちょっといいかしら」と声をかけたり、木戸をほんの少し開けて首だけ覗かせ、「ユウコちゃん、熱下がった?」と心配すると、「どうぞどうぞ」と招じ入れはするが、それは暗黙のうちに縁側までであって、それ以上奥へは入らないし、入れとも言わない。子供のころ、よく見た光景である。距離がないようで、境界線がきちんとある近所付き合いだった。向かい合って笑い転げていても、主は縁側に坐り、隣家の人は履物をはいたままなのである。ほんの五分で帰る場合もあるし、思わぬ長話になることもある。そうなると番茶が出る。けれどお菓子までは出さない。こういう程よい付き合いというものがなくなり、隣人というものもなくなった。たまたま顔を合わせれば、お愛想笑いだけで、内心では故(ゆえ)のない疑いの目で隣に住む住人を観察している。庭と縁側がなくなったせいである。*「昭和恋々」*久世光彦うちは、お隣とけっこう、仲良しだと思う。バラが咲いたといっては私が隣に届ける。お隣からは、貸し農園で収穫した野菜が時々、私の家に届く。もちろん、部屋に上がって話し込んだことも、何回かはあるが、ほとんどが、家の前での会話で終わる。そんな時に、縁側があったらいいなといつも思う。内でも外でもない空間。なんとも、ファジーな空間、それが縁側。あいまいな境界で出会うことの積み重ねで、近所付き合いが深まる。隣の人をよく知っていれば、隣の子どもの泣き声を「騒音」ととることはない。隣の子の弾くピアノの音にうるさいとノイローゼのなることもあるまい。何年住んでいても、「隣人」にはなれないから、少しの物音も騒音になる。騒音トラブルは後をたたない。住宅の変化はめまぐるしい。収納場所を増やすために、なくした縁側。一見、無駄に見える縁側を残すことは、収納を増やすよりも大事なことだったのかもしれない。 秋ふかし隣は何をする人ぞ 芭蕉**「昭和恋々」前書きより**それは、ほんの取るに足らないものかもしれない。たとえば・・・私たちは、あの日のように雨や風の音を聴くことが、いまあるのだろうか。このごろみたいに、夜は明るくていいのだろうか。春を待つという、懸命で可憐な気持ちを、今どれほどの人が知っているのだろうか。・・・あの頃を想うと心が和むが、いまに還ると胸が痛む。久世光彦 ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★11月1日*芋たこなんきん:「昭和恋々(れんれん)」*UP・・・・・・・・・・・・・

2007.11.01

コメント(2)

全20件 (20件中 1-20件目)

1