2006年11月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

ブログ開設2周年,皆さまに感謝!/11月28日(火)

きょう11月28日で、ブログ開設2周年を迎えた。2年間で書いた日記は本日分も含めて322件。我ながら、よくもここまで続いたと思う。 元来マメな性格だったことは事実だ。でも一方で、熱しやすく冷めやすいという自己分析も当たっている。多趣味と言われるけれど、広げすぎるとやはり無理が出る。バラづくりまで始めた今年は、さすがに少し忙しかった。 そんな僕が2年間も一つのことを完遂できたのはやはり、ブログを訪れ、共感や励ましの書き込みをしてくださった皆さんのおかげだと、心底思う。 2年間を振り返って、一番良かったと思うのは、1周年の時も書いたことだが、普通に人生を送っていただけでは一生、絶対実現することのなかった出逢いが、ブログという世界で現実のものとなったということ。 単に自分の足だけでBAR巡りをしていては、あり得なかった素晴らしい出逢いもあった。音楽仲間の輪も広がった。自分自身の音楽的バックグラウンドもこの2年でかなり豊かなになったような気もする。 3年目を迎え、新たな展開はとくに考えていない。今まで通り、マイペースで書いていくだけ。ただ、中身についてはプロの方も納得させられるような内容でありたい。ネットの世界で発信するからには責任が伴う。 BAR案内は、いずれは何らかの形でまとめたいと思っている。それまでは、日本全国のまだ見ぬ素敵なBARをあちこち訪ね歩きたい。 ブログは、とりあえずは5年が目標だ。それから先のことは考えていない。マイペースを貫くために、さらなるペースダウンを考えている。3年目からは、中2日のペースを中3日にしたいと思う。どうか容赦を。そして、乞い願わくは、引き続き変わらぬお付き合いを。皆さまに重ねて感謝!

2006/11/28

コメント(34)

-

久々、東京でBAR巡り/11月26日(日)

先週末、久しぶりの東京出張。お江戸のBAR巡りも半年以上、間があいている。だから、いろいろ行きたい酒場がウェイティング・リストにたまっている。気持ちもぐつぐつと燃えたぎっている。 金曜、土曜の夜の2日間、都内のあちこちでBARを巡ったが、面倒くさいのでまとめて書く。店の数の多いのに驚くことなかれ。あくまで2日間での店の数である。 まず、お邪魔したのが銀座8丁目の知る人ぞ知る老舗「あるぷ」(写真左)。ここはなぜかBARではなく「居酒屋」と名乗る。以前から行きたかった店の1軒。**年越しの夢の実現である。 1階のカウンターは7人ほどはいればいっぱい。2階にはソファ席があるという。バック・バーは半世紀近い歴史の重みを感じさせる。店主はジャズと山登りが好きらしい。店名の由来もおそらくはアルプスから来ているのだろう。 分かりにくい路地裏にあるのがまたいい。一見には入りにくいが入ってしまえば、接客は実に親しみやすい。値段も普通。安心してくつろげる酒場だ。また来ることにしよう。 次にお邪魔したのは、新橋駅近くにある、これも老舗の「ジョン・ベッグ」。作家の故・山口瞳氏が愛したBARというのは全国あちこちにあるが、ここもそのうちの1軒。 昭和24年(1949)の開業。おそらく当時は、まだ新橋界隈も焼け野原だったろう。当然、「客は進駐軍(米軍)関係者が多かった」という。そんな時代に店を立ち上げた先代に感謝! 店名は、先代が好きだったスコッチの銘柄に由来する。マイナーな銘柄だが、愛すべき旨い酒である。店内は一等船室のような、風変わりな雰囲気。バック・バーを見ると、ジョン・ベッグの陶器瓶(オールド・ボトル)を使った電気スタンドが一つ(写真右)。粋な演出だ。 「昔は、鎌倉に住む作家の皆さんもよく来てくれました。うちで飲んで、終電で帰る方も多かった」とママは遠い時代を懐かしそうに語った。ここには「古き良き昭和」が残っている。 さて3軒目。場所は赤坂見附に変わる。久しぶりの「ですぺら」。シングルモルトにこだわる店である。神戸出身のマスターと西宮出身のママ。阪神間に住む僕にとってはいつも、東京でもより親近感が沸く酒場である。 2千本近いボトラーズのシングルモルトが、6段のバック・バーに並ぶ様は壮観(写真左)。嬉しいことに、すべてのボトルがハーフ・ショットでいただける。だから、ここではいつもたくさんの種類が味わえる。 酒呑みが何を喜ぶかを知っている店主は、実に心にくい。この店のおかげで、東京出張の際はいつも宿も、会社から離れた赤坂にとってしまう。そして、いつも美味しいモルトを痛飲してしまう。 4軒目。再び銀座に戻る。移転のお知らせを受け取りながら、まだお邪魔できていなかった「銀座サンボア」(写真右)へ。以前の7丁目の店から歩いて数分、5丁目のソニー・ビルの裏。 コンクリートの打ちっぱなしのビルの側面から、地下へ降りる。スタンド式の案内板がおしゃれだ。あいにくマスターの新谷さんは、「きのうから北新地サンボアの方に行ってるんですわ。2週間ほどはそっち(大阪)にいます」という。あぁ、なんたる皮肉。 「じゃぁ、帰ったら、月曜日にでも訪ねてみるよ」と苦笑いする僕。気を取り直して、名物のハイボールをいただく。移転した店の内装は、基本的には前の店を踏襲しており、英国のパブのような落ち着いた空間。 望んだ移転ではなかったかもしれぬが、数寄屋橋交差点から徒歩数分というロケーションもいい。移転は「さらなる発展」へのステップだと僕は思う。頑張れ!銀座サンボア。関西発祥のサンボア文化の良さを、お江戸にもっと広めておくれ。 5軒目。お腹がすいたので、銀座サンボアからも近い「しぇりークラブ」へ。美味しいタパスを食べたかったこともあるが、店長の益子さんの顔も久しぶりに見たかった(益子さんは関西人で、大阪の有名なシェリーBAR「アルテミス」の出身)。 益子さんから先日、店のスタッフ全員でスペイン・アンダルシア地方へ旅した際の思い出話をいろいろと聞く。日本から来た一行は現地のテレビや新聞(写真左)でも大きく紹介されたという。 30年も前からシェリーを日本に紹介してきた「しぇりークラブ」のオーナー(女性です)の努力がようやく実って、シェリーは日本でもしっかり根付きつつある(写真右=この夜いただいたシェリーの1本。素晴らしい味わいでした)。 ちなみに、「しぇりークラブ」は227種類と世界でもっとも数多くのシェリーを置いているBARとしてギネスブックに認定されている。たかがシェリー、されどシェリー。知れば知るほど奥が深い。 益子さんらは、現地でヴェネンシア(口ではうまく説明できないけれど、金属製の専用柄杓を使ってシェリーをグラスに注ぐ技です)も披露し、日本人のヴェネンシアドール(ヴェネンシアをする認定資格を持った人のことです)の技に、現地の人たちも驚きの表情で拍手を贈ったという(その場で見てみたかったなぁ…同じ日本人として誇らしい!)。 それはともかく、タコのガリシア風、ムール貝のシェリー蒸し、フォアグラのペドロヒメネス・ソース、カラスミの3種盛り(写真左)と美味しい料理とパンですっかり腹ごしらえも完了して、再びBAR巡りへ。 6軒目。少し気分を変えようと。同じ銀座6丁目の老舗「S」(この店だけはイニシャルにする。御免!)へ。ここは20年ほど前に一度お邪魔したのだが、どんな店かあまり記憶がない。で、記憶を呼び起こしたくて、ちょっと1杯だけのつもりの訪問。 昭和45年(1970)のオープン。店は結構広い。カウンター席とグランドピアノを囲むテーブル。ピアノのそばに座った。ジャズの生演奏もあり、お店にはゆったりとした時間が流れる。 しかし、何となく居心地がしっくりこない、落ち着かないのだ。よく考えてみてその理由がわかった。店内の照明が少し明るすぎること、そして複数の従業員が客のそばに、ただつっ立っていること。店内の雰囲気をどう演出するか、サービスとは何か、「老舗であっても失敗はある」という例かもしれぬ。 7軒目。銀座にさよならして、タクシーで麻布へ。運転手さんに地図を見せて、「オーストリア大使館のそばだからね」と言ったのに、連れて行かれたのはオーストラリア大使館の前。「(地図を見て)分かります」というから信用したのに…。仕方がないから、麻布十番の駅前で降ろしてもらった。 麻布十番の駅から歩くこと5、6分。お目当ての酒場にたどり着くはずだったのに、少し道に迷ったあげく、マスターに電話するはめに。確かに分かりにくいロケーション。でも、その謎めいた雰囲気がまた、この酒場の良さでもある。 その名は「Maeda Bar」(写真右上)。店のオープンは2年前だが、マスターの前田さんは銀座や青山で修業したベテランである。聞けば、そのうちの1軒は僕もお邪魔したことのある店(昔、会っていたかもしれないなぁ…)。 落ち着いた接客とトーク。店は、程良いオーセンティックさとスノブさがうまく調和したおしゃれな造り。ライティングも最高。で、場所が麻布十番だから、もうこれ以上何を望むというのか。 「なぜ、麻布十番で?」との僕の問いかけに、「ここは実際に住んでおられる方も多いんです。ご近所の方にも来てほしくて…」と前田マスター。なるほど、大阪・天満橋で、僕が行きつけのBar「C」のようなコンセプト(ネイバーフッド・バー)だ。 「お店のウリはなんですか?」と同行者が尋ねる。しばらく考えて、マスターは少し照れたような表情を見せながら、「カクテルですかね」と答える。で、僕がお任せでつくってもらったのは、「クォーター・デッキ」(写真左)というカクテル。 ラム・ベースにドライ・シェリー、ライム・ジュース。きりっと辛口で、美味しい。「クォ-ター・デッキ」とは高級船員(士官)の意とか。麻布十番の高級船員か…なんとなく気分もいい。 都心の喧噪から離れた落ち着いた雰囲気。あまり人に教えたくないようなBAR。名前を出したことを少し後悔したくらい、心地よいひとときをもらった。マスターほんとに有難う。 さて、8軒目。締めのBARは新宿である。ここも前から一度来たかった「Argyll(アーガイル)」(写真右)。小さなモルトBARだが、週末、駅近とあって、ほぼ満員。換気がやや悪いのか、店内は紫煙でけむっぽい。 一人で切り回すマスターは忙しさを楽しんでいるかのように、ニコニコ顔で接客する。気さくな雰囲気が気持ちいい。酔いも結構回っていて、ここではモルトとレッド・アイ(ビールのトマトジュース割り)を飲んだことしか覚えていない。 かくして、久々の東京BAR巡りは終了。地下鉄の終電にかろうじて滑り込み、ホテルに帰った僕は心地よい眠りについた。「メガロポリス・東京」には、行きたいBARはまだ数多くある。夢の中で、僕は一足早くその店にお邪魔してみようか。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2006/11/26

コメント(18)

-

ベルモット「ロタン」 : 他と一線を画す味わい?!/11月21日(火)

ベルモットと言えば、ワインをベースにして様々なハーブを配合してつくられる酒。ドライとスイートという2つのタイプがあるが、ドライ・ベルモットは、カクテルの王様「マティーニ」をつくるに当たって、ジンとともに欠かせない。 BARでマティーニを味わう方は多いと思うが、マティーニほどバーテンダーの個性がよく表れる、奥が深いカクテルもないだろう。一説に、「バーテンダーの数だけマティーニがある」と言われるくらい。 ただし、マティーニで使うドライ・ベルモットの銘柄では、日本のBARでは、きりっとしたバランスの良さを買って、フランスのノイリー・プラット社のベルモット(写真右)を使うバーテンダーが圧倒的に多い(と少なくとも僕は思う)。 もちろん、他にもスイート・ベルモットで有名なイタリアのチンザノ社やマルティーニ社のドライを使うバーテンダーさんもいることはいる。まぁ、はっきり言って、これは好みの世界の話かも。 先日、あるBARで、「こんなベルモットがあるんですが、知ってますか?」と声をかけられ、1枚のちらしを見せられた。「この一滴がマティーニの世界を変えるかも知れない?」という大胆なキャッチ・コピー。 その名は、シャンベリー・ベルモット「ロタン」(写真左)とあった。フランス・サヴォア地方のシャンベリーで、同地方の原料のみを厳選して生産されるベルモットという。 ちらしに曰く、「35種類のハーブ&スパイスを配合した長期熟成タイプのベルモット。1890年の開発当時の幻のレシピをこのたび再現した」ともある。こんなそそられる説明を読めば、飲まずにはおれない。 バーテンダー氏は、「どうします? マティーニにします? それともそのままいきます?」と聞いた。僕は迷わず、「最初だから、そのままロックで味わってみるよ」と答えた。 「ロタン」の最大の特徴は香りだろう。きりっとした華やかさ、フルーティーさを漂わせ、甘すぎず、軽すぎず、今までのドライ・ベルモットとは一線を画す味わい。聞けば、最近はマティーニにこの「ロタン」を使うバーテンダーも増えてきたとか。 味わい的には、食前酒に限らず、ロックで飲めば、アフター・ディナーでもいけそうな感じ。ベルモットやマティーニの価値観が変わるかどうかはともかく、実に面白い味わいではある。まだ置いているBARは少ないかもしれないが、もし見かけられたら、皆さんもぜひお試しを!【追記】次回24日の日記は出張のためお休みさせていただきます。26日頃再開いたします。よろしくお願いいたします。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2006/11/21

コメント(8)

-

北サンボア : 気さくな老舗は、ほっこり温かい/11月18日(土)

「サンボア」と言えば、大正の初めに神戸で創業し、現在では大阪、京都、東京に計11店を構える老舗のBARチェーン(経営はそれぞれの店の独立採算。創業地の神戸店は今はない)。 なかでも有名なのは大阪の堂島サンボア(1918年創業)や京都の寺町サンボア(同)。最近では、神戸ハイボールのバック・バーを移築した北新地サンボアや、初めて東京に進出した銀座サンボアもBARファンには人気がある。 そんなサンボア・グループはどこも気さくで、くつろげる店が多いのだが、「なかでも一番くつろげる店はどこかなぁ…」と、BAR好きの友人と話してみたら、お互いやはり「北サンボアかなぁ」という結論になった。 大阪キタ・曽根崎のお初天神から東へ数分。このあたりは細い路地が入り組み、BARやスナック、居酒屋、キャバクラなどが密集する歓楽街(写真左=北サンボアの外観)。 同じキタでも梅田の阪神百貨店の裏側(南方)やマルビルの東側あたりにあった、終戦直後の闇市跡のごちゃごちゃした怪しげな飲食街は、再開発の末に15年ほど前にすっかり姿を消した。 ゆえに、この曽根崎かいわいが戦後の、昭和20~30年代の大阪の盛り場の雰囲気を残す唯一の、貴重な場所かもしれない(写真右=北サンボアの店内。映画に出てきそうな酒場です)。 だが昨今、この辺りにも再開発の波は及び、小さい店がどんどん消えてゆく。先日も老舗の鰻屋が店を閉じた。ただただ、寂しいと言うしかない。 そんな場所の一角に、「北サンボア」は在る。創業は昭和5年(1930)。大阪空襲で被害を受け、一時休業に追い込まれるも、戦後すぐの昭和21年(1946)には焼け野原に店を再建。そして今日に至るまで、味にうるさい「なにわの酒呑み」を楽しませている。 店は内装や調度品は、ほぼ再開当時のまま。丁寧に磨きぬかれたカウンターや真鍮のバーが、落ち着いた雰囲気を醸しだし、歴史と伝統を感じさせてくれる。 サンボア・グループだから、名物のハイボール(写真左)の作り方(氷は入れない)、味わいも、値段も他の店と変わらない。カウンターはスタンディング・スタイルというのも、ほとんどのサンボアと同じだ。 しかし、2代目マスターのOさんや奥さんの年季の入った優しい接客は、やはりこの北サンボアならではの味わいだ。いつ行っても笑顔で温かく迎えられ、ほっこりさせられる。 大阪出身で、東京在住のある友人は昔、「ここ(北サンボア)に来ると大阪に帰ってきたなぁという感じがする。ここでは格好をつける必要もないしね」と語っていた。 店は今3代目の息子さんも手伝う。堂島サンボア同様、店はいつも常連で溢れている。それも年輩客の比率がとても多い(写真右=店内には、今はなき神戸サンボアのマッチも飾られている。必見!)。 年輩客を大事にするということはGOOD・BARの条件である。高齢化社会が駆け足で進む日本。BARは若者や中年だけが独占する場所ではないはずだ。 BAR業界のこれからの生き残りのカギの一つは、高齢者の客をいかに大切にするかだろう。僕はそう信じて疑わない。【北サンボア】大阪市北区曽根崎2丁目2-14 電話06-6311-3654 午後5時~11時 日祝&第2土休 JR大阪駅または阪神、阪急、地下鉄梅田駅から徒歩5~10分こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2006/11/18

コメント(7)

-

猫町西村 : これぞ究極のアット・ホーム酒場/11月15日(水)

社内の友人から、「面白いBARというか、酒場に連れていってあげましょう」と誘われた。最寄りの駅はJR神戸線の「立花」という駅(ローカルな話ですみません)。 立花というのは阪神間の尼崎市にある。普段は用事でもない限り、まず降りることはない。僕らは駅を降り、南東方向へゆっくりと歩き出す。 居酒屋や商店の並ぶ駅前を抜けるともう、すぐ住宅やマンションが立ち並ぶエリアになる。灯りも少なく、暗いうえに人通りもほとんどない。 「こんなところにBARが、ほんまにあるんですか?」と僕。「あるんです。僕も最初は見つけられず、30分も周りをぐるぐると探し歩いた」と友人。 7分ほど歩いた後、友人は、ある一軒家のガレージの門扉を勝手に開けた(写真左=暗くてすみません。目を凝らして見てください)。看板も何もない。郵便受けにかろうじて、店名を書いた紙が張ってある。 門扉からガレージの車の横をすり抜けて、めざす酒場の玄関にたどりつくには、さらに15mほど歩く。暗くてよく見えないが、相当大きな町家のようだ。 「猫町西村」という風変わりな店名。その名はオーナーの名前、そして店内に棲むマスコットの猫(2匹います)に由来しているのだろう。 住宅を開放した酒場だから、靴を脱いで上がる。8畳ほどの部屋3室が酒場になって、それぞれの部屋には大テーブルが置いてある(写真右=大テーブルを囲めば、みんなすぐ友達に)。 3つの部屋の仕切りは取り払われているから実に広々とした感じ。そのうちの1室にはグランド・ピアノが鎮座している。ミニ・コンサートでも開けそうな素敵な空間。実際、コンサートや詩の朗読会や紙芝居の集いなどが時々催されるという。 優しそうなママさんがこの酒場を仕切り、仕事から帰ってきた娘さんも手伝う。お酒はビールと焼酎とワイン。なぜかウイスキーは「ごめん、ウイスキーはないのよ」と言われた。 お腹がすいていれば、ママさんの心のこもった手料理が食べられる。この日は「おでんの盛り合わせ」。美味しいから焼酎も進む。 普通のおうちの応接間みたいな雰囲気だから、実にリラックスできる。知らないお客さんともすぐ仲良くなれる(写真左=グランドピアノを早速弾かせてもらいました。感激!)。 聞けば、このおうち、築100年は経つという。尼崎って戦時中、何度も空襲を受けたはずだが、この家は奇跡的に焼け残ったのだとか。 楽しそうに飲んでいる僕らの周りを、マスコット猫の「ももちゃん」(写真右)がウロウロ。もう1匹の、黒ネコの「はなちゃん」は台所の椅子の上で寝ている。 「ももちゃん」の体格は、うちの「うらん」より二回りくらい大きいが、人慣れしているせいか性格はおだやか。撫でても全然怒らない。 居心地がいいので、僕らはつい長居する。営業時間は一応10時までなのだが、「いいのよ、盛り上がったら、いつもすぐ11時くらいになるんだから」とママさん。 僕らは11時すぎにさよならしたが、ほかの3人のお客さんはまだ残っていた。ママさんや娘さんも「呑みの輪」に入ってきた(いったい何時まで飲んだのだろう)。 帰り際、門扉からもう一度玄関方向を眺めた。やっぱり、これは「一見には絶対来れない、入れない店」だと痛感。グランド・ピアノもたっぷり弾かせてもらって、ご機嫌な僕。「またお邪魔しますね」という約束はきっと果たそうと思っている。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2006/11/15

コメント(14)

-

モンキーズ : 残した名曲の数々、今も色あせず/11月9日(木)

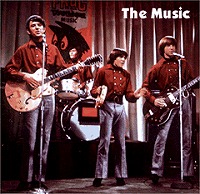

英国リバプール生まれのビートルズがアメリカへ進出し、飛ぶ鳥を落とす勢いでファンを獲得していった60年代半ばのこと。このままでは英国人に音楽チャートは占領されてしまうと、米国の音楽ビジネス業界が立ち上がった。 そして、ビートルズに対抗するポップロック・グループをオーディションで誕生させようと、1965年9月、応募してきた約400人の若者から4人が選ばれた。 デイビー・ジョーンズ(Davy Jones ヴォーカル)、マイク・ネスミス(Mike Nesmith ギター)、ピーター・トーク(Peter Tork ベース)、ミッキー・ドレンツ(Micky Dolenz ドラムス)という4人。 約1年間、歌や演奏、そして演技のトレーニングを積んだ後、66年10月、彼らはモンキーズ(Monkees=写真左。(C)公式HPから)という名前でデビューした。 デビュー・アルバムは「The Monkees」(写真右下)だったが、日本では収録曲の邦題タイトルから「恋の終列車(Last Train To Clarksville)」と名付けられた。 モンキーズはレコードとともに、自分たちの名を冠したテレビ番組「ザ・モンキーズ・ショー」もスタートさせた。コメディ仕立てのドラマと歌を交えた番組だったが、これは全米だけでなく、日本でも結構人気番組となった。 初期に彼らが出したシングルは、次々とヒットした。「恋の終列車」「モンキーズのテーマ(Theme from The Monkees)」「アイム・ア・ビリーバー(I'm a Believer)」「スター・コレクター(Star Collector)」「デイドリーム・ビリーバー(Daydream Believer)」「すてきなヴァレリ(Valleri)」…。 なかでも、1967年11月に発売された5枚目のシングル「デイドリーム・ビリーバー」(写真左)は、全米1位の大ヒット。世界で500万枚近いセールスを記録したというこの曲は、その親しみやすいメロディー、完成度の高さもあって、今ではモンキーズの代表曲というより、ポップスのスタンダード・ナンバーにもなっている。 モンキーズは日本にも68年秋にやって来てコンサートを開いたが、テレビで観た僕の印象は、演奏の実力も備えたビートルズとは違って、武道館という大きなキャパの会場では見劣りする稚拙な演奏だった。 その後、ある雑誌で読んだ暴露話によると、実は、ステージの裏で隠れてバックバンドが演奏していて、モンキーズ自体はほとんど演奏していなかったという(いわゆる「音パク」?)。真偽のほどは定かでないが、あの稚拙な演奏も本人たちじゃなかったとは…、日本のマーケットがなめられていたということか。 しかし、演奏技術はともかく、デイビーの歌は魅力的だったし、彼らに提供された楽曲は素晴らしいものが多かった(写真右=最近の4人。みんなええオッサンになってます。(C)公式HPから)。 ボビー・ハート、ニール・ダイヤモンド、キャロル・キングという当時、アメリカでも最高のソング・ライターたちが彼らのためにとっておきの曲を贈った。その名曲の数々は、今も色あせることはない。 モンキーズは、マイクやピーターが音楽性の違いなどを理由に次々と脱退し、1970年6月に正式に解散。グループとしてはわずか4年の短い活動だったが、8枚のアルバムと12枚のシングルを残した。 モンキーズを知らない人でも、「デイドリーム・ビリーバー」を知っている人は多い。「デイドリーム…」は、僕も大好きな曲の一つで、Bar 「M」でもよく弾き語りで唄う。 1980年代には、コダックのCMで「デイドリーム…」が使われたこともあって、再びリバイバル・ブームが起こった。昔のレコードもCDで再発されるようにもなった(写真左=ベスト盤は何種類か出ているが、これもその一枚)。 メンバーたちは80~90年代、グラミー賞やアメリカン・ミュージック・アウォードなどに久しぶりに登場し、ライブ・パフォーマンスを何度か見せてくれたこともあった(一度だけは、マイクも含めて4人で出てきた)。 マイクを除く3人は、その後何度か再結成をくり返し(最近では2001年に)、コンサートも開いているが、最近の音沙汰はあまり聞かない。おそらくは全員、60歳前後だろうが、どうしているんだろうか。 短命だった音楽活動には、人為的に作り出されたグループの悲哀も感じる。だが、娯楽性と完成度の高さを兼ね備えた、親しみやすい曲を数々送り出し、ポップ・ミュージック・ファンの裾野を広げたという意味で、モンキーズの功績は大きいと、僕は思っている。【追記】(2020年5月)4人のメンバーのうち、デイビー・ジョーンズは2012年2月(67歳)に、ピーター・トークは2019年2月(77歳)にそれぞれ死去。現在ではマイクとミッキーのみ健在ですが、公の場にはほとんど姿を見せていません。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2006/11/09

コメント(6)

-

ライフ・オブ・デビッド・ゲイル : 上質のサスペンス、結末も予想外/11月6日(月)

3連休の一日、久しぶりに映画を楽しみました。と言っても、混みあっている映画館ではなく、レンタルDVDを借りて、家でゆったりと…。 選んだのは、解禁になったばかりの「ダ・ヴィンチ・コード」ではなく、3年ほど前に公開されたサスペンス映画です。「ライフ・オブ・デビッド・ゲイル」というタイトル。 映画は基本的にはサスペンス&ミステリーなんですが、「死刑制度と冤罪」という重いテーマを扱っているせいか、公開当時、日本ではさほど話題にならなかったような気がします。 関西では上映されていた記憶もありません。上映していたとしてもあまり当たらず、公開期間はきっと短かったのでしょう。 配役は結構豪華です。主演の2人は「ユージャル・サスペクツ」などで知られる個性派俳優・ケビン・スペイシー、そして「タイタニック」でブレークしたケイト・ウインストレット。主なあらすじは、以下のようなものです。 主人公は、大学で哲学を教える教授デビィッド・ゲイル(ケビン・スペイシー)。ゲイルは死刑廃止運動にも取り組んでいるが、運動の仲間・コンスタンス殺害の罪で死刑判決を受ける。 彼は死刑執行の3日前、自分のインタビューをとらせるため、雑誌記者のビッツィー(ケイト・ウィンスレット)を指名、ビッツィーはテキサスの刑務所まで赴く。 デビッドは「自分は殺していない。冤罪である」と語り、その真相を明らかにするためビッツィーを選んだという。ビッツィーは、「冤罪」なのかどうか確信は持てなかったが、戸惑いながらも取材を続けるうちについに、ある証拠を手に入れる。 それはゲイルの無実を証明する決定的な証拠となるはずだったが…、最後にたどり着いた真実は衝撃的なものだった。 詳しい結末は書けませんが、これまで観たサスペンス映画のなかでも、なかなかの出来(脚本)だと思います。ソフトバンクのCMじゃないけれど、貴方もきっと「予想外だぁ…。やられたなぁ」と思うはず。 ケビン・スペイシーははまり役で、やっぱり上手い! ケイト・ウインスレットもタイタニックの時と比べると格段に演技力はアップして、難しい役をこなしています。 10点満点で採点すれば、9点は間違いなく付けられる出来だと思います。ネットで感想を記している人の日記を読むと、ほとんどが評価していました。観て絶対に損はない映画だと思います。まだ観ていない方には、ぜひおすすめします。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2006/11/06

コメント(4)

-

Key Point(キー・ポイント): 飾らないミナミの老舗/11月3日(金)

京都や神戸のBARの話題が最近多かったので、気分をちょっと変えて、大阪の老舗BARのことを少し。 ミナミに「Key Point」というBAR(写真左)がある。昔、BAR巡りを始めた頃に出逢った店の一つだ。カウンターだけ10数席ほどの小さな酒場。 初めてお邪魔した時は、先代のKさんがされていた。Kさんはかつてのテレビの人気番組「11PM」にレギュラー出演(1960年代のこと)したりと、バーテンダーという職業の存在感を高めた功労者でもあった。 一見怖そうな顔だったが、話してみると実に温かい人柄で、素敵なおじいちゃんという感じだった。「満州で、あのラストエンペラーの、溥儀帝にカクテルを作った」というのが自慢の一つだった。店は代がわりし、今はとても顔立ちが似た息子さん(と言ってももう50代だろうが…)がカウンターをしっかり守っている。 しかし、店内の造りや雰囲気は昔のまま。昔懐かしい広告やノベルティの数々がレトロな空間を形づくっている(写真右=先代が集めたミニチュア・ボトルのコレクションは圧巻)。 昭和33年(1958)の創業。ミナミの道頓堀近く、しかし戎橋の喧噪からはちょっと距離を置いたあたりに店はある。「Key Point」は格別、特徴のある店ではないと思う。普通のお酒を、普通に出してくれる酒場だろう。 接客は馴れ馴れしくもなく、格別冷たくもない。客の懐に飛び込んで来るマスターの多い大阪では、そういう意味では少し異質なBARかもしれない。 お値段も普通。フードもそこそこに揃っている。立地もいい。だから、ミナミで待ち合わせ前にちょっと一杯という時に重宝する(写真左=見るからにオーセンティック!)。ただ先日、久しぶりにお邪魔した時は、居心地の良さからつい長居しそうになった。老舗にはそんな「魔力」がある。 皆さんも、もしミナミで、老舗の酒場でゆったりと飲んでみたくなった時は、「Key Point」のことをぜひ思いだしてほしい。【Bar Key Point】大阪市中央区西心斎橋2-4-11 電話06-6211-8283 午後5時~11時 日祝休【追記】残念ながら2007年10月6日をもって閉店されました。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2006/11/03

コメント(2)

全8件 (8件中 1-8件目)

1