2006年07月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

まがももさんと飲み、歌い、語らう/7月31日(月)

いつも言っていることだけど、ブログは不思議な出逢いを取り持ってくれる。以前、大好きな(とくに内装の雰囲気が!)BARの話を書いた時(05年5月30日の日記)、早速書き込みをしてくれた方がいた。それが、そのBar「P」(当時の名前は「S」)の内装設計&デザインをされたご本人=「まがももさん」という方(しかも女性)だったからとても驚いた。 メールを頂き、そのBar「P」の内装についてのこだわりや、完成させるまでの苦労話をいろいろと教えてもらった。とくにナラの一枚板でつくられた素晴らしいカウンター。 「四国の製材所まで行って、何枚も何枚も、木の材質や木目を確認して、これはという一枚を選んだ」と綴られていた。 他にも、まがももさんは以前、趣味でゴスペルのコーラスをやっていて、歌を歌うことは大好きということも教えてもらった。「じゃぁ、いつか僕のホームグランドBarのM(写真左)で、歌伴させてください」。そんな“約束”が生まれた。 その後、そのBar「P」については、「最近、ナラのカウンターにひび割れが目立つので、補修すべきものかどうか、一度見に来てほしい」と僕個人としての心配を伝え、一緒に見に行きましょうという約束もした。 そして先週末、そんな二人の「約束」が実現する機会があった。梅田の小さなカウンターBarで待ち合わせ。そこには、まがももさんと建築設計事務所をしておられるご主人、さらにご主人の仕事仲間数人もいてすでに大賑わい。しかも、男性陣の一部は、かなり出来上がっていて、ハイテンション。 ご主人とはこのBarで何度か顔合わせしたことがあり、懇意だ。ユーモアにあふれて、会話が愉しい人だ。だが、この日はお仕事仲間との身内の話に夢中のようで、その中身も含めて僕はちょっと入っていけず、カウンターの端でしばし一人静かに飲む。 それはともかく一段落した後、今夜の計画(約束)をまがももさんと確認。ご主人の「僕はまだ予定があるから、二人で行っといで」という温かい言葉に送り出されて、まず、ピアノBar「M」へ。仕事帰りのまがももさんは少しお腹がすいているというので、「M」で近所の店(メキシコ料理店)からタコス&生ハムの出前を取る。 残念ながら、「M」にはゴスペル関係の楽譜や歌詞本がほとんどない。せいぜい「アメイジング・グレース」くらい。まがももさんも「私もコーラスやめて随分経って忘れたから、普通のポップスでいいですよ」と言ってくださり、取りあえず、誰もが知ってるポップスのスタンダード曲で歌伴に臨む。 「Your Song」「Honesty」「Close To You」「Desperade」「In My Life」「Stand by Me」「Tears In Heaven」「When A Man Loves A Woman」…(もっといっぱい歌ったかもしれないけれど、今取りあえず覚えているのは、これくらい)。 僕のピアノと初めてのお手合わせということで、マイクなしで控えめに歌っておられたが、それでも声はしっかりしていて、美しい(途中、「M」の歌姫、Sさんも「恋の予感」と「Piece Of My Wish」を披露)。3人で約2時間ほど楽しく歌って、お開きに。「きょうはぶっつけ本番だったけど、次回は気合いを入れて歌います」と、最後にまがももさんが強い決意表明。次回の歌伴が楽しみだ。 さて、Bar「M」を後にした僕らは、まがももさんが内装設計&デザインを手がけたBar「P」(写真右上&左下 (C) May.Co. )に向かう。「P」は大阪キタで最も猥雑で、デインジェラスなエリア、東通りの一角にある。しかし店内に入ると、そんな歓楽街の猥雑さや喧噪からはまったく無縁の、静かで落ち着いた空間が広がる。この「落差」が何とも言えないくらい、素晴らしい。 さて早速、マスターのNさんにまがももさんを紹介する。突然の来訪に一瞬驚いたような表情を見せたNさんだったが、そこは気さくで、軽いノリのキャラで知られたNさんのこと、すぐに僕らと打ち解けて話もはずんだ。 Nさんは、「前のオーナーからこの店を譲り受けるとき、『内装は手を加えず、このまま使うならお前に譲る』と言われました。僕も、自分がやっている限りこの内装は大事に守ります」と強い思い(決意)を語ってくれた(嬉しいお言葉!)。 まがももさんも、「もう11年にもなるのに、大事に使ってもらって、ほとんど変わっていないのが嬉しい」と応じた。 僕が心配したナラのカウンターのひび割れについても、現物を見たまがももさんは、「この程度なら大丈夫。(木が)ちゃんと呼吸しているから…」と専門家らしい判断を下し、しばらくは様子を見守ることになった。 「P」のあまりの居心地の良さに、僕らは約2時間近く居座ってそれぞれ3杯ずつ、二人で計6杯も飲んでしまった。「ヒマでヒマでもう大変ですわ。来月なったら、閉めてるかもしれませんよ。まじっすよ」と帰り際、冗談っぽく話したNさん。まぁ、そんな冗談が出るうちは大丈夫だろう。 Nさん頑張れ! 僕が心から愛する「P」のカウンター&内装をこれからもしっかり守ってねー。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2006/07/31

コメント(6)

-

酒司・飛鳥: 静寂の中で、ゆったりと飲む幸せ/7月28日(金)

京都・四条河原町からすぐそば、西木屋町の高瀬川の畔(たもと)にそのBARはある。店に入ると木屋町界隈の喧噪はほとんど聞こえず、ただゆるやかに川の流れる音が、かすかに耳に入る程度。 店内には音楽もなく、静か。白いバー・コートと黒の蝶ネクタイのマスターの飛鳥成昌さんは、客に媚びを売ったり、愛想を振りまいたりする訳でもなく、ただただ淡々とカウンターの内側で仕事をこなす。 誰もが納得できる老舗の風格が漂うが、格好を付けたところは微塵もない。飛鳥さんの人柄と落ち着いた雰囲気に惹かれた常連客が、今夜も早い時間からカウンターを賑わせる。 店内に聞こえるのは、客のやや控えめな話し声と飛鳥さんが「仕事する」氷や包丁の音だけ。そんな静寂に包まれて、僕はジン・リッキーを啜(すす)る。とくに名物の酒がある訳でもない。ただ、普通のカクテルを真面目に美味しく作ってくれるだけ。 BARの名は、マスターの名前をそのままとり、「飛鳥」と言う。迂闊(うかつ)にも、いつ開業したのかという大事なデータをいつも聞き忘れてばかりだが、マスターの年齢からすると、おそらくは、この地でもう30年以上の歳月は流れているに違いない。 河原町と祇園に挟まれたロケーションが絶妙。ここからは、京都のどこへでも2軒目へハシゴできる。店の格子窓からは高瀬川沿いのサクラ並木も見える。春はさぞかし絶景が楽しめるだろうが、残念ながらサクラの季節にはお邪魔したことはない。 来るときは「いつも突然」。先日も訪れたのは「十三トリス」の50周年記念パーティーのお流れだった。でも、そんな突然の来訪にも、飛鳥さんはいつもにこにこして温かく迎えてくれる。飾り気とは無縁の、物腰の柔らかい接客である。 最後に僕らはお勘定のの際、その良心的なお値段に驚くことになる(毎回驚くから、情けないね)。「いいのかなぁ、こんなに安くて…」といつも飛鳥さんに感謝する(ちなみにノー・チャージです)。僕らは「マスター、今日も有難う」と言って、店を後にする。 「よそ者には敷居が高い」と、京都という街はよく批判される。しかし、「飛鳥」に関してはそんなことは全くない。「地の人間」であれ、「旅の人間」であれ、ここでは平等に温かく扱われる。それが嬉しくて、僕はこの「飛鳥」に通う。 もし京都に旅される機会があれば、ぜひ「飛鳥」に一度足をお運びを!(19日の日記で紹介した「Abuはち」に通じるものがある、素敵なBARです)。【酒司・飛鳥】京都市中京区西木屋町四条上ル三筋目角 電話075-255-4725 午後5時~11時 第3水曜休 阪急・四条河原町駅から徒歩数分です。・こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2006/07/28

コメント(12)

-

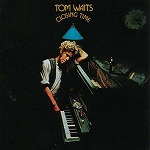

トム・ウェイツ: 唯一無二、しわがれ声の魅力/7月25日(火)

70年代初め、日本に米ウエストコースト・ロックを伝えた「アサイラム」というレコード会社があった(今も存続しているのかな?)。ジャクソン・ブラウン、イーグルスらアサイラムが紹介したアーチストで、その後ビッグになった人(人たち)は多い。 そのアサイラムが同じころ売り出したアーチストにトム・ウェイツ(Tom Waits)という男がいた。ギターも弾くが、主にピアノで弾き語るシンガー・ソングライター。だが、日本で彼の歌を聴くには輸入盤を手に入れるしかなかった。 輸入盤と言っても、今と違って2700円~3000円くらいした時代。しかも試聴を簡単にさせてくれる輸入レコード店などなかった。アーチストについての情報は、洋楽に詳しい友人か、レコード店の店長から得るしかなかった。 僕はある友人から「一度聴いてみろよ。面白いから」と教えられ、彼のデビュー・アルバム「クロージング・タイム」(写真左上)を輸入盤で買い求めた(国内盤はまだ発売されていなかった)。 第一印象は、「何だこのしわがれ声は…」というもの。でも、メロディーは素朴で心地よく、歌い方も郷愁を感じる、とてもいい味わい。とくに1曲目の「OL’55」が素晴らしかった。一目惚れという感じで、セカンド・アルバムの「土曜日の夜」(The Heart Of Saturday Night)=写真右=も買い求めた。 ちょうどその頃、75年か76年だったかと記憶しているが、トムが来日した。大阪・厚生年金会館でコンサートをするというので僕は駆けつけた(ただし、大ホールではなく中ホールだったが…)。 ステージ中央にグランドピアノが1台置かれ、記憶では、バック・バンドはウッド・ベースとドラムスの2人だけというシンプルな音づくり。バックはいたけれど、ほとんどはトム一人の弾き語りだったように思う。でも、心地よくて、味わいのある、いいコンサートだった。 トムはMCもほとんどなく、淡々と歌い続けていく。ヘビー・スモーカーのトムはステージ上でも煙草をプカプカ(今なら問題になるだろう)。トムはもちろん「OL’55」も披露してくれた。興に乗って、一人社交ダンスなんて芸も披露していたなぁ…。 しかし、4枚目のアルバム「スモール・チェインジ(Small Change)」から、トムの音楽性は変化し始める。音づくりや歌い方はジャズっぽくなり、声自体の「しわがれ度」もさらにアップしていった(90年代以降にトムを聴き始めた人が、デビュー盤を聴いたら、同一人物とは思えないくらい驚くだろう)。 さすが、僕はこのトムの変化にはついていけず、その後のトムのアルバムを長い間買うことはなかった。久々に買ったのは、今回、トムのことをブログで触れようと思って、参考に買い求めた初期の頃が中心のベスト・アルバム「USED SONGS:ザ・ベスト・オブ・1973-1980」(写真左)。 久々に聴いたトムだけれど、やはり僕の気持ちは変わらなかった。僕にとっては、「クロージング・タイム」と「土曜日の夜」のトムが、僕にとって一番輝いていたトムだった。 名曲「OL’55」は今もトムの代表曲で、ポップスのスタンダードにもなっている(イーグルスもカバーしている)。僕も弾き語りのレパートリーに入れていて、時々歌う。何度歌ってもいい曲だ。 トムはその後もアルバムを出し続けているようで、2004年にも「Real Gone」というファンクぽいアルバム(写真右)も出した。熱烈な固定ファンは今でもいるようだが、僕にとっては、4枚目以降のトムは別人のようにも見える。 トムはもう25年くらい来日していない。米国内でも、公の場での音楽活動はほとんどしていないという。今年12月で57歳になるトム。ネットでのトムのファンサイトでは「再来日要請署名」なんて活動も行われている。でも、僕はもうトムのライブには行かないだろう。僕にとってのトムはもう「クロージング・タイム」がすべてだから。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2006/07/25

コメント(7)

-

シリアナ: 現実が先を行く米国の陰謀劇/7月22日(土)

ちょっと気分を変えて、映画の話題。ジョージ・クルーニーが05年度のアカデミー助演男優賞を受けた「シリアナ」をDVDで借りて観る。映画「トラフィック」でアカデミー脚本賞を受けたスティーブン・ギャガンが今回は脚本とともに、監督もこなしている。 映画のテーマは、一言で言えば、中東の石油利権をめぐる米資本とアラブの王族、さらに米CIA&司法省、イスラム過激派までも巻き込んだどろどろの陰謀劇(ちなみに「シリアナ」とは中東地域の仮想敵国を指すCIA用語で、決して「尻の穴」ではありません)。 キャストが豪華。クルーニーのほかにも、マット・ディロン、ウィリアム・ハート、ジェフリー・ライト、クリストファー・プラマーら実力派俳優たちが勢揃い。クルーニー自身も共同製作者に名を連ねているから、その力の入れようは映画からも伝わってくる。 原作は、全米でベストセラーを記録したノンフィクション「CIAは何をしていた?」。対テロ部門に長く籍を置き、中東でも活動していた元CIA工作員が明かした実体験を元にこの映画は生まれた。CIAの諜報員(クルーニー)、エネルギー・アナリスト(デイモン)、石油企業の弁護士(ライト)らの物語が同時並行的に進む。この主要な3人の「役回り」は以下の通り。 ボブ・バーンズ(ジョージ・クルーニー)は、長年にわたり中東で活動を続けてきたCIAのベテラン諜報員。テヘランでの武器商人の暗殺指令を受けて取引現場へと潜入し、武器商人の爆殺には成功したものの、取引相手の男は、スティンガー・ミサイルを手に入れて現場から姿を消した。 報告のためにワシントンへ戻ったボブに、CIA当局は、男の行方を追うよりももっと重大な任務があると告げる。テロ組織に資金を流しているアラブ某国の王位継承者を暗殺せよという極秘指令を与えられる。 スイスのエネルギー商社に勤めるブライアン・ウッドマン(マット・デイモン)は、新進気鋭のエネルギー・アナリスト。ある日、アラブ某国のハマド王が主催するパーティに家族とともに招かれたブライアンは、邸内のプールで息子が溺死するという悲劇に見舞われる。パーティでの事故に責任を感じた第一王子ナシールは、彼を自分の相談役に取り立てる。 知性とカリスマ性を備えたナシールは、これまでの石油ビジネスのやり方を見直そうと改革路線を打ち出していた。大国に石油を委ねるより自国での採掘を目指すべきだというウッドマンの思い切った提案に、王子は次第に耳を傾けていく。 ベネット・ホリデイ(ジェフリー・ライト)は野心家の弁護士。米最大の石油企業コネックス社から、合併話が持ち上がった石油会社キリーン社の採油権獲得疑惑を調べ上げるよう依頼される。その一方でホリデイのボス、ホワイティング(クリストファー・プラマー)は、コネックス社の採掘契約を打ち切ったナシール王子に代えて、米国の言いなりになる第二王子を王位継承者にするよう、ハマド王に圧力をかけていた。 映画の結末は明かせないが、米政府ならびに米石油資本の陰謀(思惑)そのままの、現実味を帯びたようなストーリー。 超大国に自国を牛耳られるアラブやパキスタンの若者たちが、前途に夢を描けないまま自爆テロへ身を投じていくという、昨今の現実的エピソードも織り込まれている。 クルーニーらが一番描きたかったのは、自国の権益確保のためには他国の権力構造さえも好き勝手に転覆させ、変えてしまう米政府(CIA)や米石油資本の身勝手さだろう。 映画は「フィクションだ」と断ってはいる。ただし、同様の他国政府の転覆を、米政府がこれまでも、ベトナム、チリ、アフガニスタン、クウェート、イラクなど世界のあちこちで実行してきたのは周知の事実だから、この映画を見せられても、さほど新鮮な驚きはないのが辛いところ。 さて、10点満点で何点を付けるかと言われたら、6.5~7点か。これだけ素晴らしいキャストが揃い、おあつらえ向きの原作(テーマ)があって、なぜ点数が低いのか? それはひとえに脚本、演出の問題だ。 映画は4つほどの話が同時進行するストーリーなのに、ほとんど約3~5分おきに場面が変わる。テーマも硬派で難しく、登場人物も極めて多い映画なのに、こんなに頻繁にシーンが変わっては、見ている方は辛い。人間関係がよく理解できなくなる。 国際政治にもの凄く興味がある方なら十分楽しめるかもしれないが、それ以外の方は、まぁ、「おヒマがあればどうぞ」という映画かなぁ…。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2006/07/22

コメント(2)

-

Abuはち:気どらない老舗/7月19日(水)

神戸・元町駅で降り、海側へ足を向ける。夕方というにはまだ早い日暮れどき。いつもの道。いつものビル。そして、いつものBARのドアを押す。 「いらっしゃい」とマスターが小さな声で一言。いつもと変わらぬ柔和な表情。店が開いて早々、すでに常連客が1人、2人。テレビを観ながら、マスターと談笑中だ。 このBARとの付き合いも長い。もう20年以上にはなる。神戸で仕事をしていた頃、まともなオーセンティックBARなどまだ少なかった。そんな時代に出合った、オアシスのような存在だった。 「Abuはち」。昭和30年(1955)のオープン。今年で、もう52年目になる老舗だが、老舗にありがちな、重苦しさ、堅苦しさは、ない。赤レンガの内壁が温かい雰囲気を生み、むしろ、家庭的な心地よさすら感じられる。 三代目のマスターのHさんとの付き合いも長いが、実はいまだに、お互い一度もきちんと自己紹介すらしたことはない。「そんな堅苦しいことは抜きで」とマスターが言った訳ではないが、そのまま20年余が過ぎた。 もっとも、元来、口数の少ないマスターは客にあまり話しかけない。一人で静かに飲みたいときは、そっとしておいてくれる。客との距離感の保ち方がちょうどいい。 どこがどうというBARではない、シンプルな酒場。「売りは何か」と尋ねられたら困ってしまうほど。バック・バーにオールド・ボトルは山ほどあるが、マスターがそのことを話題にしたのは記憶にないし、オールド・ボトル愛好家が集まるBARでもない。 集まる客はほとんどが、シンプルな水割りやハイボールを味わっている。名物はカウンターに置かれたオリジナル・ブレンドの樽のウイスキーだが、銘柄はいまだ謎だ。マスターに聞いても、おそらくは笑って、答えない。 久しぶりに「Abuはち」のカウンターに座ると、この空間は、この空気は20年前とほとんど変わっていないことに気づく。変わったのは、僕とマスターが、お互い齢を重ねたことだけ。 昔はよく、最初の1軒のカウンターとしてここに座り、「さぁ、今夜もBARホッピングに出かけるぞ」と気合いを入れた。ぷらっと来て飲んで、さっと引き上げるのが僕の流儀だった。そんな頃を懐かしく思う。 さぁ、今夜も「Abuはち」という港を出て、神戸の「酔夜の海」に漕ぎ出そうか。【Abuはち】神戸市中央区元町通2丁目7-8 電話078-31-2798 午後5時~11時半 日祝休 ノー・チャージが嬉しい。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2006/07/19

コメント(6)

-

「三番バラ」の季節へ 着実に/7月16日(日)

バラ栽培スタートからとうとう6カ月目に入りました。梅雨はまだ明けた訳ではありませんが、今のところ、懸案だったうどんこ病にも黒点病の被害も軽微で食い止めて、バラたちは元気で育っています(写真左上)。 「二番花(バラ)」は7月初めでほぼ終わり、花はすっかり落ちてしまいました(落ちたというより、開花が終わり、剪定してしまったのもありますが…)。 ガイドブックには、我が家にあるような四季咲きタイプのバラは「7月から8月にかけてもう一度咲く」とあります。 これを「三番花(バラ)」と呼んでいるそうですが、毎日観察していても、なかなかツボミが出てきません。 「このままもう、秋まで咲かないのかなぁ…」とあきらめかけていたところ、中旬過ぎになって、ようやくあちこちの枝に、待望のツボミが見えてきました。 アプリコットネクター(写真右)、芳純、アイスバーク、テキーラ(写真左下)の4種で、ツボミがはっきりと確認できました。 芳純や多花性のアイスバーグには結構ツボミが多く出てきています。だが残念ながら、金閣とブルームーンにはツボミらしきものはまだ見えません。 ブルームーンはとくに、「二番花」の時も花の数は数本だったので、基本的に「多花性」品種ではないようです。 いずれにしても、病害虫の被害がこれまで少ないのは幸いです。バラ栽培初心者なので、正直言って半年もの間、ここまで軽く済むとは予想しませんでした。 早め早めに「ベニカX」と「サプロール希釈液」で予防し、被害の出た葉は早めに摘み取ったのが良かったのかもしれません。 さて梅雨が明ければ、猛暑と乾燥の季節。「こまめな水やりとハダニの食害対策が必要」とガイドブックにはありました。 そして、台風シーズン。強風で枝が折れないように支柱立てが必要です。いつ頃やるかは台風情報次第ですが、これも早めが肝心かな。 ガーデンショップのおじさんは「シーズン前には、支柱を立てに行ってあげるよ」と言ってましたが、ここは他人はあてにせず、自力で頑張ることにいたしましょう。************************************************************************** 【追記】8月1日現在の三番バラの様子をアップします。 金閣とブルームーン以外は結構咲いています。 金閣はつぼみが見えますが、ブルームーンはまったく花が咲く兆候なしです。 梅雨は無事に乗り切って、病虫害も比較的軽微で済んでいまーす。 予定(?)では、これで夏の開花は終わり、秋の四番バラまでしばらくは「お休み」です。さて、秋に再び綺麗な花を咲かせられるかどうか…、乞うご期待。 こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2006/07/16

コメント(6)

-

おめでとう!小西さん、鴻野さん/7月14日(金)

秋田で6月末に開催されたNBA(日本バーテンダー協会)の全国コンクールについて先日、少し触れたけれど、今年は、上位入賞者に異変があった。 関西勢から大阪北支部の小西広高さん(Bar Blossom=写真右は店内の様子)が見事総合優勝した。そして、総合3位には、僕が懇意にしている徳島のバーテンダー鴻野良和さん(Bar鴻=こうの)=写真左下=が入ったのだ。 NBAのコンクールは創作カクテル、課題カクテル(マティーニ)、フルーツ・カッティングの3部門で争われる。創作や課題カクテルは味だけではなく、パフォーマンス(テクニック)、ネーミングも審査対象になる。 上位入賞(とくに優勝者)は、いつも東京の支部(とくに銀座支部)の「指定席」と暗に言われてきた。実際、優勝者はいつも東京のバーテンダーだった。なぜかは、はっきり書きたくはない。ただ、審査員の構成が首都圏偏重だったことが原因の一つであることは、「NBA所属のバーテンダーなら誰もが感じていた」(関西のあるバーテンダーの話)と言う。 ところが、今年は審査員が全国の地域にバランスよく分けられ、平均年齢も10歳ほど若返った。こうした変化(変革?)が「フェアな審査を生み、実力重視の結果につながった」とあるバーテンダーは断言していた。 関西勢が優勝したのは約30年前に一度あっただけ。今は兵庫県西宮市の苦楽園という所で、Bar「The Time」を営む宇座忠男さんという方だ(現在は関西の重鎮として後進の指導に当たっておられる)。 小西さんはまだ30歳という若さ。僕は個人的にそれほど懇意という訳ではないが、大阪の若手ではもちろん実力派として知られていた。だが今回優勝するとは、本人はもちろん関西のバーテンダーらも誰も予想していなかったという。 そして、徳島の鴻野さん。今年42歳。何回目の挑戦かは忘れたが、「自分で納得できる結果が出るまでは」と毎年出場し続けた。 徳島時代は、カクテル・アーティストとしての鴻野さんをそれほど意識しなかった僕だが、努力の末に素晴らしい才能を開花させた彼に、心から拍手を送りたい。 鴻野さんへは早速、お祝いの花(アレンジメント)を贈った。知り合いに(バーテンダーの奥様です)製作を頼んだのだけれど、「暗い店内でも映えるような花を選びました」とメールで送ってきてくれた写真(右上)で見ると、とても素敵な雰囲気。送った翌日の夜、鴻野さんから御礼の電話があったが、とても気に入ってくれたようで嬉しい。 鴻野さんは総合では3位だったが、創作カクテル、ベスト・テイストの両部門で1位に輝いた。その創作カクテルの名前は「Besito(ベシート)」(写真左)。 スペイン語で出会いという意味とか。テキーラベースでマンゴのリキュール、オレンジビター・リキュール、ライム・ジュースというレシピ。爽やかな辛口で、絶妙な味わいだ。 「創作や味で、日本で一番と認めてもらえたことの方が嬉しいです」と鴻野さん。でも、日本一になっても、驕った様子は微塵もない。いつもと変わらず、気さくで、心底フレンドリー。 何度も書いてるけれど、愛されるバーテンダーは、やはり人柄がいい人が多い。長年の苦労と努力が報われたことは、僕も自分のことのように嬉しい。 【Bar Blossom】大阪市北区曽根崎2丁目1-6 電話06-6311-6530 午後5時~午前1時 日祝休【Bar 鴻(こうの)】徳島市栄町1丁目67-2 橘ビル3F 電話088-624-0067 午後7時~午前3時 こちらもぜひ見てねー!→【人気ブログランキング】

2006/07/14

コメント(8)

-

「ブラインド・テイスティング」に応募/7月11日(火)

スコッチモルト・ウイスキー等の輸入販売で知られる「S社」(念のためだけど、大手のサントリー社ではありません)が主催の名物企画、モルトの「ブラインド・テイスティング」コンクールに、先日応募した。 コンクールの案内はメルマガで届いたが、応募できるのは先着32名ということだったので、すぐに申し込んだ。幸いセーフ。翌日ホームページを見たら、もう締め切っていたのでホッとした。 コンクールは4種のモルトの銘柄(または地域)や熟成年数を当てるもの。参加料は送料込みで2000円弱。申し込んで数日後、20ml入りのモルト4種の小瓶(写真)が送られてきた。梱包はしっかりとして、1本1本のキャップはパラフィルムで丁寧に巻かれていた。 梱包担当者名の手紙も同封されていて、「私が梱包・発送いたしました。お気づきの点は何なりと…」と記されていた。細やかな気遣いが嬉しい。 この「S社」はきっと良心的な会社なんだろうと、僕は信じて疑わない(ちなみに「S社」は東京・西麻布の本社で、アンテナ・ショップBARを営んでいて、信じられないようなお手頃価格でモルトが楽しめる)。 さて、テイスティングした僕の解答は、後日メールで送られてきた解答フォームに記入してメールで返信する。解答フォームでは一応、4問それぞれ銘柄(または地域)は6択、熟成年数は5択の答えから選ぶ。だから答えの組み合わせは、6の4乗×5の4乗、すなわち81万通りの答えがある。 解答フォームを送信する夜、僕は約1時間ほどかけてテイスティングをし、記入した。4種の味の違いは分かる。すべて50度以上のカスク(樽出し)でボディもしっかりしていて、それぞれに個性がある。熟成年数も微妙に違うような気がする。 でも、銘柄を当てろ、熟成年数を当てろというのは、いくら5択や6択でもとても難しい(飲んだ印象&感想を自由記述する欄もあったが、言葉でうまく表現するのもなかなか大変だ)。 僕はただ自分の直感(第一印象)を信じて、解答を記し、エイヤーっと送信した。優勝者1名には「グレンリベット1979年」が贈られる。正解発表は今月下旬に「S社」のホームページ上でとのこと。さて、何問当たってるかなぁ…。こちらもぜひ見てねー!→【人気ブログランキング】

2006/07/11

コメント(10)

-

南予・宇和島、ええとこなんよ/7月8日(土)

四国は徳島に住んでいた頃、結構あちこち行った。しかし、当時一度も足を踏み入れなかったエリアの一つとして、南予(愛媛県の南西部)がある。そんな南予の代表的都市、宇和島に、初めて仕事で赴くことができた。 宇和島市は昨今の市町村合併もあって人口は約9万2千人余に増えた。しかし、宇和島と聞いて連想するものと言えば、美しい海、海の幸、じゃこ天、あげ巻き、闘牛くらいしか思いつかない。 名物の「宇和島闘牛」は、今回は見物する時間はなかったが、あのスペインやメキシコの闘牛のような残酷で、野蛮な見せ物ではなく、牛同士の突き押し相撲というようなもの(写真左=宇和島駅前には闘牛のモニュメントが)。 角(頭)で押し合って引いたら負けというルール。だから、ものの10秒で終わる勝負もあれば、20分近く押し合うこともあるとか。市営闘牛場というものもあったが、開催されるのは2カ月に一度くらいなので、いつ来ても見られるというものではないという。 それにしても、宇和島は遠い。僕は、伊丹空港→松山空港(飛行機)→JR松山駅(バス)→宇和島駅(JR)という最短ルートを選んだが、それでも乗り継ぎ時間も含めて家から約4時間半。 飛行機は嫌いと言う同僚は、新大阪(新幹線)→岡山(JR特急)→松山(同)→宇和島というルートだったので、約7時間近い長旅に「あー、疲れた!」を連発していた(写真右=市内のあちこちから見える宇和島城天守閣。宇和島藩は、伊達政宗の長男・秀宗が移封されて以来、代々伊達家が治めてきた。今も仙台ゆかりの伝統が根付いているという)。 今回は、翌日(7日の金曜日)の朝からの仕事。だから、前日中に宇和島入った。もちろん、早めに現地に行って、「晩飯は地元の美味しい海の幸を味わおう」という魂胆もあった。で、選んだのが地元の人もおすすめの郷土料理の店「ほづみ亭」(写真左)。 事前のインターネットのリサーチである程度食べたいものは決めてきたのだが、それでもメニューを見たら、あるわあるわ知らない名前の魚や貝が…。 悩んだ末に頼んだのは、グレ&キビナゴ&釣りアジの刺身(写真右)、ホゴの煮付け、丸寿し(写真左下)、ハランボウのじゃこ天、ボラメの唐揚げ、にがにし貝、走りんどう貝、小エビの塩ゆで…。 ホゴはガシラに近い白身の魚だが、身がしまってとても美味だった。丸寿しは、ごはんの代わりにオカラを使い、お酢でしめた青魚のお寿司という雰囲気。 ボラメはハタハタやキスに近い淡泊なお魚。ジャコ天は「揚げたてだから美味しいよー」とお店の人が勧めるだけあって、さすがの旨さだった。 にがにし貝、走りんどう貝はいずれも塩ゆでしただけで、貝そのものの味を楽しむ。前者は名前の通り、ほんおりとした苦みを感じるが、それがまた日本酒にとても合う(写真右=ホゴの煮付け)。 ちなみにこの夜いただいた地酒は「野武士」(写真左)と「伊予のこいごころ」。いずれも淡麗辛口、すっきりとした味わいだった。 さて、我々は晩飯の締めに、宇和島名物の「鯛めし」を頂く。「鯛めし」というと、普通、焼いた鯛の身をほぐして入れたり、生の鯛を一匹まるまる入れてご飯を炊いたりするのが多い(徳島の「鯛めし」もそうだった)。 だが、宇和島では、出し醤油汁に鯛の刺身を漬け込み、生タマゴを加えて混ぜたものをあったかいご飯にかけて食べる(タマゴかけご飯に刺身をプラスしたのに近い)(写真右=ボラメの唐揚げ)。 だから、徳島のような「鯛めし」と想像していたので、同じ四国でちょっと意外な感じもしたが、まぁ所変わればということで、これはこれで美味しい。簡単にできるので、家でも楽しめそうだ(写真左=ハランボウのじゃこ天)。 メニューには、小ブカのみがらし、カメの手(貝)、ニナ貝、地ガニ、伊達サバ、ウツボのたたき、ホウタレの刺身、さつまめし…等々、未踏のものが一杯あったが、一晩ではとても食べきれない。 宇和島には来月もう一度来なければならないので、次回の楽しみにとっておこう(写真右=珍しい貝がいろいろありました)。 晩飯の後は、「軽くもう一杯」と数少ない宇和島の繁華街に繰り出したが、あいにく雨が激しくなってきた。できるだけホテルに近い場所ということで、ホテルと一筋西の通りにあった「S」というショットBARにお邪魔した。 店は40歳くらいのママが一人でやっている、カラオケもあるスナックも兼ねたようなBAR。ひょっとしてお高い店かと一瞬不安になったが、気さくなママとの会話もはずんで、4人で計10杯飲んで6800円という料金に驚く(写真左=宇和島風「鯛めし」は不思議な味わい)。 ママは翌日、我々が昼間の仕事中にも、街でばったり会って、「こんにちはー、昨日はどうも!」と挨拶してくれた。地方都市のこの素朴で、あったかい距離感がいいなぁ…。 皆さんも機会があればぜひ、「宇和島に、いっぺん来さいや」(一度お越しください)、そして、美味しいもん腹いっぱい「食べさいや」。こちらもぜひ見てねー!→【人気ブログランキング】

2006/07/08

コメント(19)

-

アブサン: 退廃的魅惑の味と香り/7月2日(日)

4月20日の日記で、ちょっと変わった「ビターズ」の飲み方について書いた。ついでに、という訳でもないが、同じく香草系、薬草系リキュールで、結構有名なお酒「アブサン(Absente)」にも触れたい。 アブサンはもともと18世紀初め、仏人医師がスイスで薬として開発したものと伝えられているが、現在ではお酒としての方が有名(ちなみに、水島新司の漫画「あぶさん」の主人公の名もこの酒に由来するとか)。 ニガヨモギ、アニス、ウイキョウ、ハッカなど様々な薬草を原料にしたもので、水と混ぜたり、氷を入れる白濁するのが特徴。アルコール度数は一般的に60~70度くらいと高めで、とてもヘビーな味わいだ(写真左=国内で流通しているアブサンのうち、代表的な商品。度数も55度とややマイルド)。 退廃的な雰囲気に満ちていた19世紀の欧州。幻覚性もあることも人気を呼び、さまざまな商品が流通するようになった。ボードレーヌ、ヴェルレーヌ、モーパッサン、ロートレック、ゴーギャン、ゴッホ、ピカソら多くの有名な芸術家もこのアブサンにおぼれ、中毒となったことも有名だ。 しかしアブサンを有名にしたのは、この酒が生み出した社会問題。このヘビーな酒がもつ向精神作用、習慣性に起因する中毒患者の増加、そして飲酒が原因とみられる犯罪の急増だった。 ゴッホは晩年起こした、有名な耳切り事件も、このアブサン中毒による精神病が原因とも言われている(写真右=先日、あるBARで飲んだアブサン=「Un Emile」という銘柄=のロック)。 1915年までに、欧州各国政府はついに製造・販売を禁止命令を出した。そして、アブサンが再びこの世に復活するのは90年後の2005年3月。WHO(世界保険機関)が条件付きで製造・販売を承認した。 僕が飲酒を始めたのは70年代末。その頃の僕の常識としては、アブサンは大麻や覚醒剤と同様、口にしてはいけないものだった。だから、アブサンが解禁になったというニュースを聞いた時、「おいおい、ほんとに認めていいのかねぇ?」と思ったほど。 WHOは中毒性、幻覚性があるニガヨモギの成分「ツヨン(ツジョン)」を10%以下に抑えることを条件に許可したのだった(アブサンの名前も、ニガヨモギの学名=Artemisia Absinthium=から来ている)。 日本国内でも、今では何種類もの輸入物のアブサンが流通している(写真左)。有名なペルノーもアブサンの一種と言っていいかも。現在では、ニガヨモギを主原料にしたものは少数派で、アニスなど他の香草を主原料としたものがほとんど。 だから厳密な意味では、今のアブサンのほとんどは昔のアブサンとは違う。成分はマイルドなものになっている(もっとも、だからと言って昔の処方でアブサンを製造するのは、危険すぎるだろう。現在でもなお禁止している国もあるくらい)。 アブサンは、何杯も飲める酒ではない。BAR巡りの最後の締めに飲む酒には強すぎる。でも、ビターズと同様、風邪をひいている時などには、これを飲めば、翌朝はきっと身体は元気を取り戻しているだろう。こちらもぜひ見てねー!→【人気ブログランキング】

2006/07/02

コメント(12)

全10件 (10件中 1-10件目)

1