2009年03月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

ソレイア講座、推進事業部講座

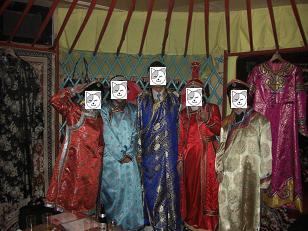

金・土と、講座に参加してきました!!金曜日はソレイアの講座、土曜日はトライアリスト推進事業部の講座。どちらも先生から直接教えていただくことができ、とても勉強になりました^^~ソレイア講座~成人教育論や脳科学などについて。そのあと、配ってもらった英文を情報量理論に基づいて一文ずつ訳して、先生にアドバイスをもらいました。 ☆成人教育論、脳科学☆ 知識、了解、応用、分析、統合、評価、という順に 学習段階は進んでいく。 学校で習うのは知識~了解までがほとんど。 翻訳で必要なのは応用~分析。 つまり、翻訳では、 これまでに身につけた知識だけを使って原文を読むのではなく、 原文に書いてあることから新たに知識を吸収し、 今後に生かしていくこと =原文を自分で読み解いていくこと が必要。 それを聞いたとき、そういえば・・・、と 思い出したことがありました。 大学生の頃、小説かなにかを読んでいて、わからないところが あったんです。 それは「A, B, C and D」。 この「,」って、なに?? そう思っていて、何度目かにそれに出会ったとき、 「英語では、いくつかを並列してandで結ぶとき、 並列語句を「,」でつなげて、最後の語句の間にandを 持ってくるのではないか」 と気づいたんです。 気づいたときは、これまでの疑問が一気に氷解していくような すっきり感がありました。 「分析」というには軽すぎるかもしれないけれど、 わたしにとっては「英文を自分で読み解いて、今後に生かす」 という初めての経験でした。 小さな経験ですが、「分析」の感触をつかんでいることが 今後翻訳の勉強を進めていく上で役立ってくれるのではないかと 思いました。~推進事業部の講座~訳文から日本語のおかしいところを見つけ出し、それについて話し合っていく、という流れ。講座全体を通じて感じたのは、「日本語がしっかりしていないと、翻訳という仕事はできない」ということ。当たり前のことなんですが、あらためて実感しました。訳文を読んでいて「おかしい」と思うところについてその理由を考えてみると、ほとんどが「語句の意味」と「語と語のつながり方」に原因があるようでした。どちらも、ただ暗記すればいい、というものではないと思います。誰かが身につけたことを、ことばで単純明快に説明できるようなことでもない。英単語の意味領域のように、そのことばの感触のようなものを体で覚えていくことが必要な気がします。このような日本語力を検定するようなものはないし、一朝一夕に身につけられるものでもない。「翻訳に日本語力が必要だということを知ってもらうこと」「翻訳に必要な日本語を身につけること」の難しさは、こういうところにもあるのかもしれないな、と思いました。~その他~「先生に会ったときに聞いてみよう!!」と思ってメモしていたことを、先生に質問してみました。そのひとつが、これです。先生の答えは、 この文のChangesは弱い名子だけれど、訳文にしてみると 「変化が」よりも「変化は」のほうが日本語として自然。 だから、「変化は」という訳にした。 情報量理論はまだ完成された理論ではないから、 こういうところが情報量理論ではまだ説明できないところである。ということでした。わたしは情報量理論のなかにおさまるはず、と考えていたけれど、その枠にとらわれずに考えることも必要なんですね。この「Changes」については、疑問に思った12月以来、ちょくちょく思い出して自分なりに答えを考えてきました。まだ結論は出ていないのですが、今の時点で考えていることは・・・ 無冠詞だから、強い名子ではないことは確かである。 でも、無冠詞でも形容子がつけば名子の内容は限定され、 情報量は大きくなる。 つまり、無冠詞の名子でも情報量の大きさはさまざまであり、 したがって無冠詞の名子でも比較的強いもの、弱いものが あるのではないか。 とすると、無冠詞の名子にとても大きな形容子がついていて 名子の内容がかなり限定されている=情報量がかなり 大きくなっているとき、無冠詞の名子は定冠詞つきの名子と 同じくらいに強くなり、「が」ではなく「は」をつける場合も あるのでは? 無冠詞である理由は、前後の文との関係だったり、 無冠詞だからこそ伝えられるような情報があるから、かもしれない。※まだ考えている途中なので、今後内容が変わる可能性大です。やる気と元気をたくさんもらった2日間でもありました☆先週のはじめに用事があって会社に行き、少し落ち込んでいました。それに、3月になってから「成長したかも!」と喜んでいたのですが、「やっぱり、成長ではなく、ただの慣れかも・・・」と思って落ち込み気味だったのです。(成長するために慣れは必要だと思いますが、慣れ=成長ではないですよね^^;)そんなとき、先生や同じ目標に向かって努力している先輩方と直接会って話して、やる気と元気をもらえました今日からまた、がんばります~夕食会~今回はモンゴル料理お店の中は、モンゴルの移動式住居であるゲルのようなかんじ。壁には色とりどりの民族衣装が掛けてありました。婚礼衣装もあって、とてもきれいでした民族衣装を自由に着ていいということだったので、みんなで着てみましたどれが似合うかな~と選びっこするのも楽しかったです。これはモンゴルウォッカ。砂糖ではない甘みがあって、とてもおいしかったです^^強いお酒をおいしい!と思えたことは初めてでした。また飲みたいです人気ブログランキング応援お願いします ^^

March 30, 2009

コメント(2)

-

日本語のやさしさ

トライアリストの課題を訳していて、どきっとする単語をみつけました。それは「incurable cancer」です。気になったのは「incurable cancer」という表現そのものではありません。どのように表現するのかは筆者の自由ですから。わたしが気になったのは、辞書を引いてみたところ「incurable」の訳語が「直らない」「矯正できない」「不治の病人」のようなものしかなかったこと。この辞書どおりに訳せば、病気についての記述のとき、「incurable」は「不治の」としか訳せなくなってしまいます。「incurable」は学術文献や専門書だけに使用される単語ではないと思います。一般の文献にこの単語が使われていて、その訳書に「不治の」と書かれていたら。「incurable」と定義してある病気にかかった人に医者が「不治の病です」と告げたら。その人は、「不治」ということばそのものの意味以上にショックを受けてしまうのではないかと思いました。どんな病気でも「100%、絶対絶対治らない」というものはないと思います(進行具合は考えず、病気そのものを考えたとき)。課題に出てきた「incurable cancer」も治癒率は10~15%ですし。それに、今は治療法がない病気でも、将来みつかるかもしれない。でも「不治」というと、なにをどうやっても治らない、死ぬしかない、という印象を受けると思います。実際はそうではないのに。だから、「不治」は特別な場合を除いては使ってはならないことばだと思います。でも「不治」ということを意味することばを使わなければならないこともあるでしょう。そういうときのために、「難治性の」ということばがあるのではないかと思いました。「難治性」ときけば「治る確率がかなり低い」ということはわかるのですから。もちろん、ことばそのままに「治りにくい」という意味でも使うものだとも思いますが。課題の英文を見ながら「治癒率10~15%なのに不治の癌なんて訳したくないなぁ。どうしよう」と思っていたところ、メディカプラスで「incurable」を「難治性」と訳してある単語を見つけました。とてもうれしかったです。日本語はあいまいだと言われたりするけれど、その大切さをちゃんとわかっている人もいるじゃないか。そう思いました。英語では「curable」の反対語が「incurable」かもしれないけれど、日本語では「治療可能」の反対語は「不治」ではない。「不治」を意味するときでも、特別な場合を除いて「不治」とは言わない。それが日本語のやさしさではないかなぁ、と思いました。断じて「あいまいさ」ではなく。もしかしたら、「incurable」が「不治の」だけではなく「難治性の」も意味する、というだけかもしれませんが^^;「難治性の」が辞書に載っていなかっただけで・・・。人気ブログランキング応援お願いします ^^

March 19, 2009

コメント(0)

-

わらび採り♪

今日はわらび採りに行ってきました十数年ぶり!!小学校の頃、わらび採りは毎年春の恒例行事でした。お弁当と水筒を持って母と姉とわたしの三人で出掛け、ヘビやクモに出会いながら一生懸命採っていました。わらび採りでは、日当たりのよい斜面を足場に気をつけながら歩きます。今日は天気もよく、ぽかぽかしてとても気持ちよかったです真ん中にあるのがわらびです。うまく周りの緑にまぎれています。一度探したところにも、まだまだたくさん隠れていたりします。どこかな、見えないな、あるはずなのに。どこ?どこだ??・・・あった!!見つけるとすごくうれしいです^^折り取るときのポキッという感覚も気持ちいいです原始時代の狩猟採集の血が現代にも受け継がれているのかも(笑)ワラビがあるあたりにはイバラもあって、長袖・長ズボンだったのに手首と足首に引っかき傷を作ってしまいました。手には小さなとげが刺さり、まだ抜けていません。軍手をしていたのに!イバラ、抜け目のないやつです。今日は採りませんでしたが、セリやニリンソウ、西洋タンポポ、アザミ、おおばこもありました。セリ、ニリンソウはおひたしに、タンポポ、アザミ、おおばこはてんぷらにするとおいしいです。まだ花も咲いていなかったけれど、キイチゴもたくさんありました。ここに住んでいたら、キイチゴのジャムを作れるのに!!!今日の収穫。3時間くらいで、たーっくさん採れました!これからあく抜き。わらびの炒め煮。おいしかったです^^わらびのぬめりがなんともいえません☆久しぶりのわらび採り、とっても楽しかったです

March 17, 2009

コメント(2)

-

辞書が届いた!

数日前、イタリア語の辞書が届きましたイタリア語もやっぱりプログレッシブです^^小学館伊和中辞典第2版 これは1999年に出版されたもの。10年前の辞書に7000円も払いたくないなぁ・・・と思っていたところ、Yahooオークションで半額以下で手に入れることができました前使用者はほとんど使っていなかったそうで、辞書はもちろん箱もとてもきれいほとんど新品です。まっさらな辞書を開くと、わくわくします。だれも足を踏み入れたことのない大地に、わたしが道を造って、木を植えて、家を建てて、町を造って・・・。そんなイメージ。まだ誰のものでもない辞書は、線を引いたり書き込みをしたりしていくうちに、手になじむ、わたしの辞書になっていくのでしょう。それがとても楽しみです高校のときに使っていた英語の辞書は、卒業する頃にはすっかりわたしの辞書になっていました。どのページにも線が引いてあり、書き込みもたくさん。何度も辞書を引いたから、辞書の腹?(背表紙の反対側)の真ん中は、手垢で帯状に黒くなって。今はプログレッシブを使っているからもう使っていないけれど、なんとなくそばにいてほしくて、今も本棚に座っています。人気ブログランキング応援お願いします ^^

March 14, 2009

コメント(0)

-

のんびりすること

1月にうつ病と診断され、お医者さんから「ちょっと無理すればやれることでも、やりたくないことはやらないように。こういうときは、無理してやってもうまくいかなくてストレスになることのほうが多いから」と言われ、ちょっとでも無理しないように努力してきました。翻訳の勉強、やる気が起きないなぁ。やらなくちゃいけないのに。でも、ちょっとでも無理するなって言われたしなぁ。じゃあ、今日は休もうかなぁ。でもなぁ。ちょっと元気が出てきた2月は、こんなかんじでした。休んではいるものの、休むことに抵抗があって。「まぁいっか、休むって決めたんだから気にせず休めば」とも思うのですが、うまく割り切れなくて。3月に入り、ちょっとずつ元気になってきて、毎日翻訳の勉強をできるようになりました。でも、たまに気分が乗らない日もあって休んだり。そのたびに「まぁいっか」と思うようにしていました。すると、休むことに対する抵抗感がどんどん減っていきました。「まぁいっか」と自然に思えるようになってきたんです。でも、休むと決めた日も不思議なことに勉強はしているんです。気分が乗らない。なんだかな~。。。まぁいっか、今日は休んじゃお☆という日でも、振り返ってみると一日中翻訳関係のことをしているんですよね。文体だったり、イタリア語だったり、ジョギングだったり。それに気づいたとき、びっくりしました。「やるぞ!」って気分じゃなくても、やってるんだ。ということに。それから、ジョギング。これも2,3日に一度軽く走る程度。足を痛めないように様子をみながら走っているから。でも、毎日走っているわけではないのにちょっとずつ走れるようになっているんです。きつくなくなってきたり、足の裏が痛み始める距離が伸びてきたり、走っても足首が痛くならなくなったり。休み休みでも、力はつくものなんだ。それが新鮮でした。これまでは、何事に対しても「やるか、やらないか」の2択。やるならきっちり、やらないなら全然。大事なことほど、そうだったんです。「やる」と決めたことに対しては「やらなくちゃ」と自分を追い込み、やれなかったときは「やれなかった」と自分を責めて。毎日どころか、常にそうだったんです。これじゃあ、気持ちが休まりませんよね・・・^^;「やる」「やらない」の間にグレーゾーンを設けたのは、今回が初めてでした(自覚している範囲では)。だから今回、グレーゾーンがあってもそれなりにしっかりやれていること、その「それなり」でも力はつくこと、その2つのことにびっくりしました。気持ちもとても楽で、その楽さ加減がとても新鮮です。今までは、「まぁいっか」が「やらない」につながるんじゃないかと不安だったんだなぁ、とわかりました。そして、「まぁいっか」は必ずしも「やらない」につながるわけではない、ということに気づくこともできました。だんなに「何事に対してもゼロかイチかの選択肢しか考えないことが多すぎる」と言われていて、その意味がよくわからなかったのですが、今はなんとなくわかるような気がします。そういえば、「何事もきっちり」のせいで成績が伸び悩んだ時期もあったのでした。中学校の頃、いくら勉強してもどんどん成績が下がっていたとき。塾の先生に「この参考書を、内容を読まずに問題だけ解け」と言われたのです(分厚いのを2冊くらい)。それまで、内容を理解していても全部のページをきっちり読んで、問題もきっちり解いて、という勉強をしていたわたしにはかなりの抵抗があったのですが、その通りにしてみました。すると、参考書が終わる頃にはどんどん成績が伸びていったんです。とても不思議でした。成績のこととうつ病と、なにか共通するところがあるような気がします。でも、勉強のことは中学校の頃に気づけたのに生活のことはこの歳になるまで気づくことができませんでした。休職して会社に迷惑をかけたり、だんなに迷惑をかけたりしたけど、このことに気づけてよかったなぁ、と思っている今日この頃です。「まぁいっか」が高じて怠け心に火がつかないか、翻訳の質に影響しないか、ちょっと心配ではあるのですが^^;人気ブログランキング応援お願いします ^^

March 12, 2009

コメント(6)

-

成長した?それとも??

3月に入ってから、翻訳の課題にかかる時間がいきなり減りました。これまでの半分~2/3くらい。翻訳自体も、これまでは100%の力を使って必死に考えていたのが、今では80%くらいの力ですんなりと訳文ができてしまいます。悩むところは悩むのですが。手を抜いているつもりはないし、翻訳のやり方を変えたわけでもないのに。なぜ???考えられる可能性は、この2つ。 ・成長した ・手を抜くようになった成長した、と思いたいところです。参考までに、これまでのこれまでの自分の成長の仕方を思い返してみました。すると、どうもわたしは階段状に成長してきたらしいということがわかりました。成長というのは、上り坂みたいにちょっとずつ進歩していくものだと思っていたのですが。中学校の頃は、塾に入ってほぼ毎日英語の長文を読むようになり、あるときから急に、日本語を介在させずに英語を英語のまま理解できるようになったし。同じ塾で、成績上位のクラスに入ったのはいいものの数学が難しくて10点くらいしかとれなかったのに、あるときから急に1,2位を争うようになったし。高校の頃は、地理がすごく苦手で高3の始めの全国模試では偏差値が34だったのに、夏休み明けの全国模試ではいきなり偏差値が65に上がっていたし。学生の頃やっていた洋服屋さんのバイトでは、鳴かず飛ばずだった売り上げ成績があるときから急に月5万円を下回らないようになったし。ということは、今回の翻訳も、成長したということ???だったらいいなぁ。気づかないうちに手を抜いているのかもしれませんが・・・。だったらやだなぁ。課題の返却が待ち遠しいけど、ちょっと怖いです。人気ブログランキング応援お願いします ^^

March 9, 2009

コメント(0)

-

イタリア語漬けの日々

3/2にイタリア語の本が届いて以来、毎日イタリア語を勉強しています。翻訳よりもなによりも、イタリア語。趣味のような感じで楽しんでやっているので進み具合は早くないのですが、毎日3~4時間はやっている気がします。そのほかの時間で医薬の文体を勉強したり、課題をやったり。本来の目的は翻訳なのに、こんなにイタリア語ばっかりやっていていいのかな。と思ったりもしましたが、いいことにしました。だって、とっても楽しいんです!!1年前に新婚旅行に行って以来興味を持ち始めたイタリア語です。やっと勉強できるようになって、毎日るんるんです今が一番楽しいときだと思います。近いうちに絶対ちょっと飽きてきて、今みたいに「ちょっとのヒマでもイタリア語を・・・」なんて思えなくなるんです。だから、今は好きなだけイタリア語を勉強しようと思います翻訳の課題に支障が出ない程度に、ね。でも、イタリア語ってなかなかスタートラインに立てない言語ですね。知識は増えていっても、それを使うことができません。新しい言語を勉強しているのだから当たり前なのかもしれませんが。冠詞、名詞、形容詞、所有格、前置詞、be動詞、have動詞のイタリア語版。みんな男女、単複で活用します。覚えるのは得意なので、今みたいに興味津々の時期は数回見ただけで単語や活用を覚えてしまいます。(ちょっと自慢です)でも、それを使えないのです。知識が頭の中に点在しているだけで、まだ線でつながれていないかんじ。基礎を頭にしっかりしみ込ませようと思い、まだ一般の動詞には手を出していません。数日かけてちょっとずつしみ込んできた気はするのですが、練習問題を解くのにもけっこう時間がかかるし、答えあわせをするとちょこちょこミスがあります。ああ、なかなか上達しない・・・と、ちょっとがっかりしてしまいました。でも、考えてみるとイタリア語を勉強し始めてからまだ1週間もたっていないんですよね。英語は一通り勉強し終わるまで5,6年かかったんだから、イタリア語だってそんなにすぐ身につかないですよね。気ばかり焦るのは、わたしの悪い癖ですね^^;予定としては、3月中に文法を一通り勉強し終わって、4月からは文章を読むつもりです。ちょっと早い気もしますが、文法書とかで勉強するのは好きではないので。実際の語力は文章を読みながら身につけようと思います。人気ブログランキング応援お願いします ^^

March 7, 2009

コメント(0)

-

翻訳者が変わると・・・

中学校の頃から読み始めた、大好きな本があります。大地の子エイラジーン・アウル 著 中村妙子 訳評論社主人公は原始時代に生きる一人の女性。5歳のときに起こった大地震で両親を亡くして天涯孤独になったクロマニヨン人の女の子が、ネアンデルタール人に拾われて成長していく話です。種族の違いに苦しみながら少女から大人の女性へと成長し、稀有な才能を発揮して人生を切り開いていきます。「大地の子エイラ」は始原への旅立ちシリーズの第1部作です。このシリーズは全6部構想で、現在は原書は第5部まで、評論社では第4部まで出版されています。 第1部:大地の子エイラ(上・中・下) 第2部:恋をするエイラ(上・中・下) 第3部:狩をするエイラ(上・中・下) 第4部:大陸をかけるエイラ(上・中・下)1994年に第4部が出版され、その続きをずっと待って10年近くたった頃、集英社から別の訳者による訳本が出版されました。びっくりして評論社に続編の出版予定を問い合わせたところ、版権(だったかな?)を取れなかったとかで出版予定なし。ものすごくがっかりしたことを覚えています。訳者が変わると本の雰囲気も変わってしまうから。それで、ちらっと集英社の本をのぞいたもののやはり人物像などが少し違っていて読む気にならず、原書を買って読み始めたのですが・・・。知らない単語がたーーっくさんあって(1ページに10個以上)、読みとばすことができないこともありました。で、半分のところで力尽きてしまいました(といっても、数百ページは読んだんですよ!!)それから数年たち、思い直して集英社の訳本を手にとってみました。もしかしたら、こっちはこっちで楽しめるかも、と思って。でも、ダメでした評論社の本を確実に5回以上は読んでいるので、逐一中村妙子さんの訳が浮かんできてしまって。ここはこうは書いてなかった。中村妙子さんの訳と違う。中村妙子さんの訳のほうがよかった。こんなことを思っていては、楽しめるわけないですよね。やっぱり続きは原書で読もう、と思った出来事でした。それから・・・出版されている本の訳についてわたしが意見するのもおこがましいのですが、集英社の本は、あまり訳がよくない気がします。まず、全体的に日本語が硬いです。それに、間違っているわけではないけれど日本語がちょっと変だったり、単語の訳としては間違っていないのだろうけれど、場面に合わない訳語が使われていたり。たとえば、 大木の多くはもはや真っすぐに立っていなかった。数本は倒れていた。ここは、「倒れているものもあった」のほうがいいと思うんです。それとか、 どこもかしこも木ばかりなのにあらためて気づくと、 パニックを起こしそうになってしまった「あらためて」って、こういうときには使わない気がするのです。「あらためて」は「思い返す」みたいに、自分がやろうと思ってできる行動に使うことばでは?「気づく」ことは自分でコントロールできることではないのに、「あらためて」は気づけないと思うのだけど・・・。それに、もし「あらためて」に自分でコントロールできない行動に対して使うような用法があったとしても、この場面にはいささか不似合いな気がします。小さな女の子が大地震に遭って独りぼっちになった翌朝の心もとない不安だらけの心情と、あらためて物事を考えられるような心情とにギャップがありすぎる気がします。うーん。考えているうちによくわからなくなってきました。わたしは「あらためて」は変だと思うけれど、そういう言い方もあると言われればあるのかも。いや、そもそも変じゃないのかも?考えれば考えるほど自信がなくなってきました。。それから、 モグールは今、ブルンの興奮の意味がわかった。 「意味」にこういう使い方はないはず。 「意味するところ」なら、いいかもしれない。こんなかんじで、集英社のほうは「あれ?」「ん?」というところが、たくさん目についてしまいました。多分に欲目もあると思いますが。・・・いろいろ書いてしまいましたが、原文がわからないことにはどうしようもないですね。日本語については議論できますが、翻訳については何も言えません。第1部「大地の子エイラ」の原書を買ったことがあるような気がするので、もし家にあったら原文を見てみようと思います。~おまけ~うちのチビ太。すごいカッコで寝ていたので、思わず写真を撮ってしまいました^^;熟睡するといつも仰向けのチビ。おまえ、野生では生きていけないね・・・。あっという間におなかを食われておしまいだよ・・・。人気ブログランキング応援お願いします ^^

March 6, 2009

コメント(4)

-

イタリア語、スタート♪

昨日から、イタリア語の勉強を始めました課題に取り組むだけの気力がないとき、文体の勉強だけでは飽きてしまうし、小説を読むにしてもそれだけだと飽きてしまうし。それに、せっかく時間があるんだから翻訳に関係あることをしたい!と思いまして。イタリア語に手を出そうか出すまいか、数日間考えて、意を決してアマゾンで注文し、まだかまだかと到着を待ち、やっと昨日届きました。注文したのは、アマゾンで評価が高かったこの2冊。「はじめてのイタリア語」 郡史郎 著 講談社現代新書「しっかり学ぶイタリア語 文法と練習問題」 一ノ瀬俊和 著 ベレ出版まず「はじめてのイタリア語」から読み始めました。この本によると、「イタリア人は、こちらのイタリア語がへたくそでも、言おうとしていることをなんとか理解しようとがんばってくれる」とのこと。そういえば、イタリアに旅行に行ったとき、市場でお買い物をしたときやお店でトイレの場所を聞いたとき、あきらめることなくこちらの片言のイタリア語をわかるまで何度も聞きかえしてくれました。意識していなかったけれど、そういう対応をしてもらえたから市場やスーパーやお惣菜やさんでたいした抵抗もなくお買い物をできたのかもしれない。そんなことを思いつつ読み進めていくと、半分くらい読み進めた時点で、「イタリア語、わかった~!思ったより簡単じゃん」という気分になりました。語学には「難しそう」というイメージがあったのですが、ちょっと読んだだけでイメージを逆転させてくれるなんて、すごい本だと思います。わたしが調子に乗りやすいだけかもしれませんが^^;「しっかり学ぶイタリア語」のほうも少し読み、今のところ発音、冠詞、名詞、形容詞、それと動詞をちょっと、勉強しました。新鮮だったのは ・冠詞にも名詞にも形容子にも男性形、女性形がある。 ・名詞、形容詞にはさらに複数形もある。 ・動詞は、数十通りに活用する。ということ。そしてうれしかったのは、そのことになんの抵抗も覚えなかったこと。むしろ、「文を読み解く目印がわかりやすいな」と得した気分になりました。これも、情報量理論のおかげです。大学1年でフランス語を習ったときは、動詞の活用の多さにうんざりして勉強する気をなくしてしまいましたから。翻訳の勉強に支障をきたさないように気をつけつつ、楽しみながらイタリア語を身につけていこうと思います人気ブログランキング応援お願いします ^^

March 2, 2009

コメント(0)

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

-

- フィギュア好き集まれ~

- 『ハレンチ学園』 柳生みつ子 1/12…

- (2025-11-12 14:12:10)

-

-

-

- 寺社仏閣巡りましょ♪

- 11月12日のお出かけ その1 飛木稲…

- (2025-11-14 23:40:04)

-

-

-

- アニメ・コミック・ゲームにまつわる…

- 【永久のユウグレ】7話感想ネタバレ…

- (2025-11-17 07:00:08)

-