2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2007年08月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

南・無濾過純米中取り(高知)

しばらく飲んでいなかった「南」の味を忘れてしまったので、西小山の「かがた屋酒店」で目に触れた「無濾過純米中取り」を思わず買いました。使用米は松山三井で、これを60%まで精米し、高知県酵母で醸したもの。日本酒度はプラス6.5、酸度は1.7ながら、飲み口は甘く感じさせるほどフルーティ。あとから「ああやっぱり辛かったか」と思わせるシマリがある。純米酒だけど、純米吟醸のような香りが、まるでマスカットのように漂う。好みの人にとってはたまらないのではないだろうか。しっかりと丁寧に造ったということは感じ取れる。でも50代のオジサンにとっては、やや香りが強すぎて、食事をしながら2合目を飲もうという気には残念ながらなれなかった。それは冷やして飲んでも、燗して飲んでも同じだった。しかしこれはあくまでも個人の好みの問題なので、「南」ファンに水を差すつもりは毛頭ありませんのでお許しください。

2007/08/30

コメント(0)

-

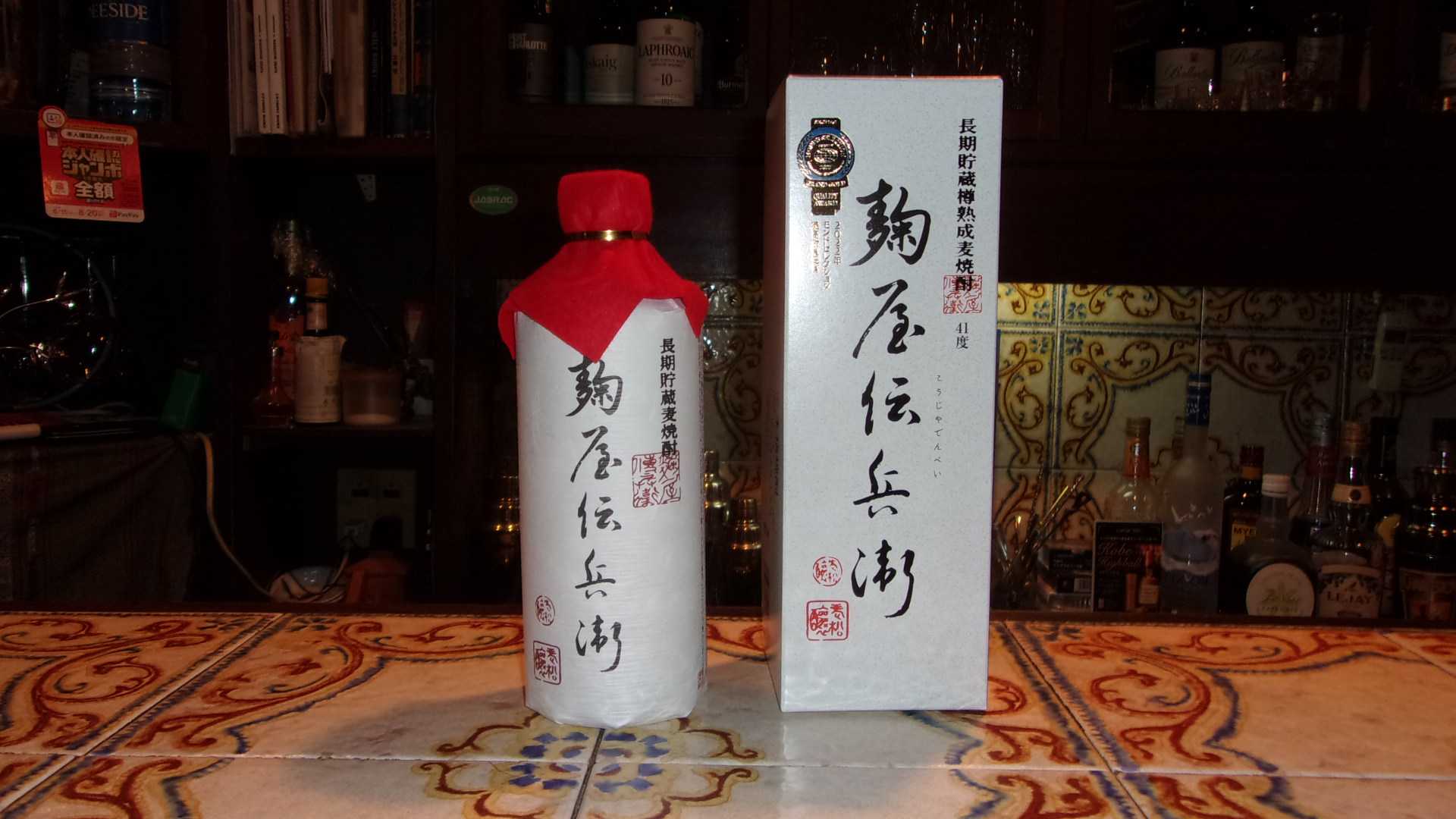

郷の誉

茨城県の須藤本家は850年の歴史を持つ、日本最古の現存する酒蔵とのこと。現在は全量純米吟醸もしくは純米大吟醸という驚くべき蔵だった。この蔵の酒を、東京・新宿の京王百貨店が力を入れているようで、相当な棚割りを充てている。仕事の途中で新宿を経由すると、なぜか京王百貨店の酒売り場に寄ってしまう。ということで、試しにワンカップを買ってみた。火入れ純米吟醸、価格は320円。この時期ゆえに冷やして飲んでみたが、結構自分好み。香りは強すぎず、料理の邪魔をしない程度に品良く漂い、飲み口はすっきりとキレがよい。この蔵の酒をまた飲んでみたい。なお、今回のワンカップの一升瓶版はこれ。

2007/08/25

コメント(0)

-

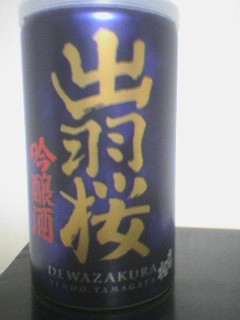

出羽桜 吟醸 アルミ缶

大井町のアトレ内「成城石井」で見かけたので購入。381円。出羽桜の酒はだいたい冷やして飲む。缶のふたをグイとひっぱって開けると、いつもの出羽桜らしい香りが漂う。ここの酒は香りが飽きてくると、2杯続けて飲む気にはなかなかならないから、1合というのはちょうど良いのではないだろうか。出羽桜 吟醸アルミ缶入り 180ml 新発売思えば15年前くらいだろうか、出羽桜の吟醸酒を最初に飲んだのは。前に勤めていた会社のイベントで、全国の客先を接待するパーティにおいて、当時の主催部門にかなり酒好きな管理職がいたのだろうか、全国各県の支店から「当地で一番うまい酒」を事前に送らせていた。イベントの会場はホテルであったが、パーティ会場入り口前のホワイエに設営された「全国地酒コーナー」では数十種類の日本酒が試飲を待っていた。来場早々に日本酒を飲む人も、当時はあまりいなかったが、私が同行したお客さんは無類の酒好きとあって、二人で地酒コーナーにはりついて、はたから見れば「あさましい」ほどに各地の酒を試飲していた。数々飲んだ中で、二人共通の感想は「山形の相撲取りみたいな名前の酒は旨かったですなあ」であった。もちろん「相撲取り」は「出羽錦」で、「出羽桜」ではないのだが、当時我々は岡山県の倉敷にいて、新潟のプレミアム日本酒が1升1万数千円で売られているのは酒売り場などで見ていたが、山形の酒はまず見かけなかった。倉敷では普通の居酒屋では徳利燗酒などを飲んでいたが、ときどき気のきいた店に行くと、地元倉敷の美観地区にほど近い「森田酒造」が造った「荒走り」という文字通り純生酒が、冬の間だけ呑むことが出来て、これが度数も高く強烈なインパクトで、我々を酔っ払わせてくれた。その後この蔵は「激辛」とか、当時としては時代を先取りした酒を出していたのは嬉しかった。そんな日常の中で、出羽桜のまさしくフルーティな吟醸酒は「日本酒でこんなのがあるんだ!」と教えてくれた、とても思い出深いお酒なのです。森田酒造の本醸造未搾り原酒「荒走り」と、出羽桜の吟醸酒が事実上の私の「日本酒人生」の出発点だったのかも知れない。

2007/08/16

コメント(0)

-

黒龍・しずく、十四代・本丸、出羽桜・雪漫々、〆張鶴・純、田酒・山廃、初亀、他

<今回はすべて本音トーク。不愉快な言い回しがありましたらご容赦ください。>先日知人から「五反田に結構いい酒を置いている鳥料理屋があるからいかないか」と誘われ、二つ返事で行ってきた。店は東五反田の「よし鳥(ちょう)」。落ち着いた大人の雰囲気。(ちょっと高そうかな。でも西五反田の「庭つ鳥」のような最悪のことはないだろう。あそこは日本酒は無いに等しい。)ゆったりとしたカウンターに座ってメニューを開く。さっと見るとブランド銘柄が多く、ちょっと興味を削がれる。ただ、店主から聞いた話では、「久保田と八海山は置けば出るのは分かっているが、それでは他の酒を飲む人が少なくなる。だから、それらは絶対置かずに、せめて〆張鶴の「純」だけ置いて、新潟の酒を基準に考えたい人は、それをベースに他の銘柄を試していただきたい。」という考え方だそうだ。まあ、今日はミーハー的に有名銘柄をいろいろと試してみることにしよう。十四代はしばらく飲んでいないが、久しぶりに確認したくなった。「龍の落とし子」はメニューにはあったものの、品切れ。その代わり「本丸(五百万石)」があったので、それを頼んだ。定価2千数百円の酒が、蔵元の意向とは関係なく、なぜかネットで1万数千円。そんな値段をだして買う人間の気が知れない。よっぽどこのクセのある香りが好きなのだろうか。さて、〆張鶴の純吟「純」。この手の吟香には最近飽きてきている自分に気づく。「普通の純米吟醸じゃん」と飲んでいたものの、十四代を飲んだ後に口に含むとやけにすっきりして美味しく感じる。山形「出羽桜・雪漫々」。定価で一升瓶5千5百円位の大吟醸(山田錦45%、小川酵母)。一度試してみたいと思っていたので注文。ひと口飲めば「ああ、やっぱり出羽桜!」という味。出羽桜好きな人にはお勧めだが、別に雪漫々である必要はないのでは?そして同時に「黒龍・しずく(大吟醸)」を頼む。こちらは一升瓶の定価が1万500円だが、定価で購入できる人はごく一部に限られるだろう。まず口に含む。香りは強くなく品が良い。舌の上でキメ細かく転がる。刺激はない。ノドを下りるときも、あくまでも柔らかい綺麗さを保持しつづける。これを飲んでしまうと、せっかくの雪漫々がかすんでしまう。まさに綺麗な品の良い、キレのよい酒という印象を持った。そろそろ吟醸を離れようと、「飛良泉・山廃純米」(美山錦58%、7号酵母)へ。今までに比べると「真っ直ぐ」な感じ。ちょっとホッとする。そして青森「田酒・山廃純米」(華吹雪55%)。口に含んですぐに「田酒!」とわかるこの香り。さりげなく個性的で好きだなあ。そして、静岡「初亀・吟醸原酒」(高草山田錦50%、自家培養14号酵母)。本日の一番のお気に入りはなんとこれでした。思わず「ウマイ!」と叫んで、店主から嬉しそうに見つめられた。これなら普段から食中酒として飲める。一升瓶で定価3255円。9月15日の「静岡地酒まつり」でこの蔵をちょっと攻めてみよう。

2007/08/10

コメント(0)

-

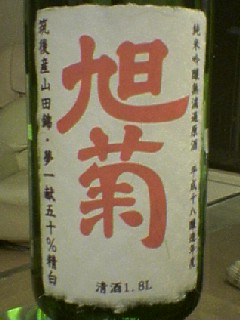

旭菊(純米吟醸・無濾過原酒)

九州は福岡・久留米の「旭菊」。そこの「純米吟醸・無濾過原酒・H18BY」(筑後産山田錦・夢一献50%精米、日本酒度6.0、酸度1.6、9号系酵母)をさいたま市の池田屋酒店で購入した。池田屋酒店・旭菊はっきり言って旨いのでビックリした。開栓後すぐに常温で飲んだが、強すぎない品の良いバナナ系の吟醸香と、舌の奥からノド越しにかけて感じる米の旨味がベストマッチングして、うっかりすると際限なくどんどんと飲めてしまう。すぐに一升瓶を2、3本追加注文したいと思った。これだったら吟醸酒派の人でも純米酒派の人でも、それぞれ納得させられるだろう。福岡はもともと日本酒どころとして名をはせた土地柄らしい。6月の日本酒フェアのときも、地元酒造米「夢一献」の旨さを試飲で実感していたが、今回「旭菊」といういい酒を知った。ただ、開栓後2週間、3週間経ってからの味の開き方は、「ひこ孫」や「鷹勇」に一歩譲ると思う。燗酒も美味しいが期待値が高すぎたせいか、思ったほどの味の広がりは無い。むしろ原酒ゆえに、小さなグラスに氷を1、2個入れて、キューっとスピリッツをあおる感覚で飲むやり方が結構旨かったです。

2007/08/06

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1