2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2013年01月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

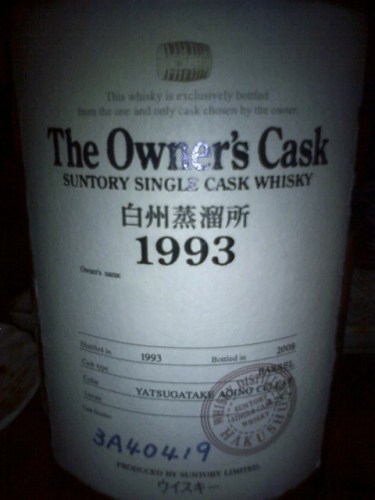

The Owner's Cask 白州蒸留所 1993 (Suntory)

どこで手に入れたのか、お役所に勤める独身の若い男の子が、こんなウィスキーを持っている。「オーナーズカスク」とは、ウィスキー原酒を樽ごと購入するシステムで、サントリーの場合は1樽50万円~3000万円で販売されました。(現在は休売中)世の中で唯一無二のウィスキーを手に入れ、かつオーナー直筆のサイン入りラベルが貼られたオリジナルボトルに瓶詰して送られてくるので、記念日や贈答品など様々なシーンでオーナーが活用することができます。彼が持ち込んだのは、1993年蒸留のシングルカスク。なぜか、サインは入れていない。アルコール度はなんと62度!ボトリングの時期は不明ですが、なぜ20年近くも経ってアルコール分が62%なのだろうか?通常、蒸留したてのウィスキー(「ニューポット」と言います)は、だいたい67%前後のアルコール分。それが樽に入れて熟成する間に、「天使の分け前(エンジェル・シェア)」を毎年2%前後ずつ与えながら(蒸発することを洒落てこう言う)、アルコール分も少しずつ落ちていきます。同じ倉庫の中で貯蔵しながらも、樽によってエンジェル・シェアの割合は異なります。地面近くに置かれていたか、倉庫の上部に置かれていたかにより、湿度や温度が違うからです。サントリーの白州蒸留所は、世界的にも珍しい「森の中にある」蒸留所で、その分湿潤な環境の中にあることが、「揮発」の少なさに影響しているのだろうか。こうしたウィスキーは、まずはストレートで味わうのが流儀なので、すでにだいぶ飲んでいた私は、翌日二日酔いに苦しめられました。すべて飲んだ人の自己責任ですけどね。貴重なウィスキーをありがとうございました。

2013/01/31

コメント(0)

-

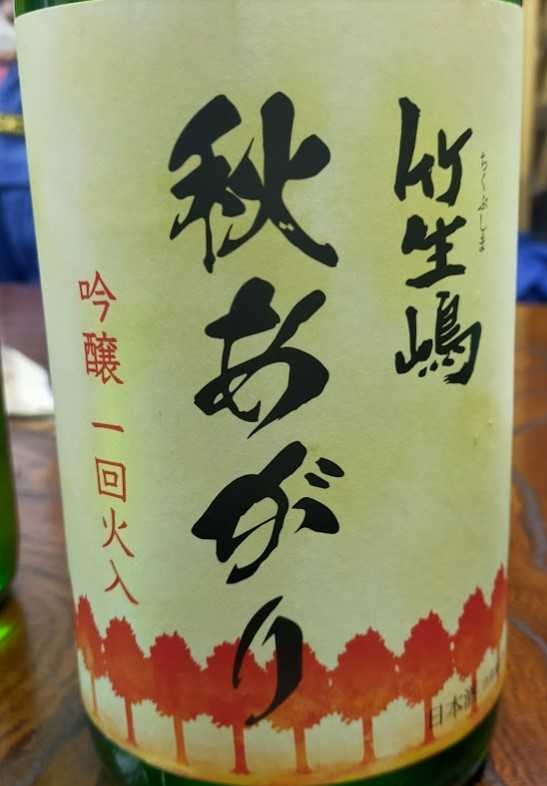

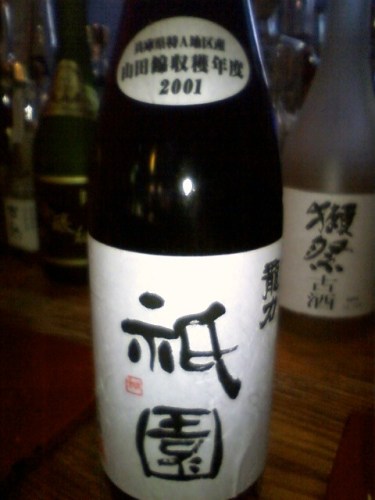

龍力・祇園2001、月桂冠・秘蔵古酒15年貯蔵、他 at 酒茶論(品川)

日本酒古酒の専門バー「酒茶論」を今年初訪問。今回は上野熟(not塾)長の著書「日本酒の古酒」(実業之日本社)を読んで、飲みたい古酒を予めチェックしていたが、肝心のメモを忘れてしまった。が、いつ行っても上野さんには古酒に限らず、酒のすべてに関して教えていただくことだらけ。理論的にも、感性的にも、ロマン的にも私の尊敬する師です。本日の一杯目は姫路の本田商店「龍力・祇園2001」。なぜ「祇園」という酒名かというと、幕末の京都には造り酒屋が400軒も立ち連なる文字通り日本の中心地。当時は精米技術も乏しかったことから、低精白米で醸していた。その百数十年前の仕込み配合を踏襲して、現代の吟醸造りの技術で製造したのがこのお酒。(以上、上野熟長談)精米歩合はなんと90%という。香りは、そのアロマを嗅いでいるだけで10分間くらい楽しめそうな、ハードリカーに近いドライなもので、最初に立ち上がる香りと、そのあとから追いかけてくる第二、第三の香りが複雑に絡み合うハーモニーが、日常のすべてを忘れる気持ちにさせてくれる。超低精白ながら完全発酵させたこの酒のアルコール度は19-20度と高く、恐らく日本酒度計を浮かべたら+20近くになるであろう、そのドライさはまさに「ドライシェリーを飲んでいるよう」な錯覚さえ覚える。ツマミに味噌の薫製&長芋揚げを注文すると、今度は「八丁味噌の本場、愛知の古酒を」ということで、安城市の神杉酒造の15年古酒を提供いただく。燻製した味噌は、まさに濃い味の八丁味噌で、同郷の発酵熟成コンビのコラボが良く合う。写真はないのですが、この酒はタクワンのような香りを感じることができる。たしかに皆同類項。三杯目はカウンターの目の前に置かれていた月桂冠の秘蔵古酒。「月桂冠」と聞くと、ハナから「大手蔵は興味ねえや」と相手にしない人がいるが、頭で酒を飲まずに、鼻と舌と口で楽しみましょう。実際、いい酒を造っていると思います。この秘蔵古酒は、香り、口当たり、喉越し、味わい、余韻等素晴らしくバランスがいい。月桂冠は社の方針としてしばらくは古酒の販売を中止するようなので(在庫はあるが)、今回酒茶論でいただいたものは最後の1本か2本とのことで貴重なものでした。アロマを採りに行くと、そこはかとなく熟成した果実の香り、洋ナシのようなあるいは熟れたリンゴのようなフルーツを感じる。上野さんはバナナ香を嗅ぎ取ったとおっしゃっていて、なるほどと思いました。その間に注文した「鴨のロース」が抜群に美味いので、もう一杯。この料理は企業秘密に基づく作り方をしているとのこと。酒茶論に行ったら、これから必ず注文しよう。さて、酒茶論オリジナルの「貴醸・平安造り」。氷を浮かべて。水の代わりに「酒を原料に酒を醸した」贅沢な造りで、毎年前年までの酒に今年の酒を加えていく、重層的な、つまり何年分もの酒が積み重なった古酒。実際の製造は「花垣」で有名な福井県大野市の南部酒造場の手による。私はこの蔵の酒が好きだが、酵母によるのか、不思議と花垣的香りが漂う。具体的には熟れたスキッとした爽やかさ。それがさらに熟成の年輪を重ねて奥深いものとなって、何ともいえない陶酔感へ誘う。これも香りだけで10分くらい楽しめそう。なんと日本酒という飲み物は懐が深いのだろう。素晴らしすぎる。今日はこれ以上余分なものを飲まずに帰ろう。

2013/01/29

コメント(0)

-

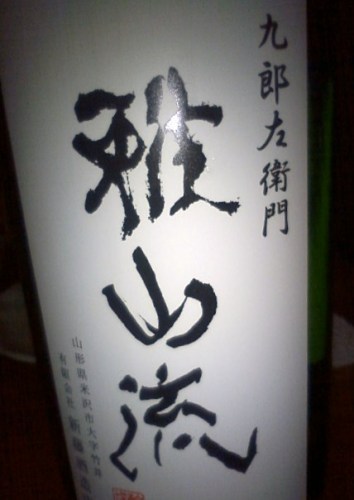

雅山流 葉月・純米吟醸 無濾過生酒(山形県米沢市 ・新藤酒造店)

スーパー、ディスカウントストア非対応商品の「九郎左衛門」シリーズ、古くから地元で愛飲されてきた「羽陽富久鶴」シリーズ、地酒専門店向け特約専用商品の「雅山流・裏雅山流」シリーズ、等から構成される米沢の新藤酒造店の酒。「雅山流」は、物事に捕らわれずにもっと自由な発想で様々な酒質を醸し出す事をめざして命名した、とのことです。九郎左衛門は、歴代当主の名前。雅山流には、極月 如月 翠月 葉月 極月 彩月 吟月 楓月 と月を名付けたシリーズがさらに続くのですが、今回の「葉月(はづき)」は無濾過本生酒で出荷され純米吟醸です。山形県の酒造好適米「出羽燦々」を60%まで精米し、山形酵母で醸して、日本酒度+3、酸度1.6、アミノ酸度1.3に仕上げています。芳醇でありながらデリケート。フルーティさと適度な酸味がフレッシュ感を高めてくれます。

2013/01/28

コメント(0)

-

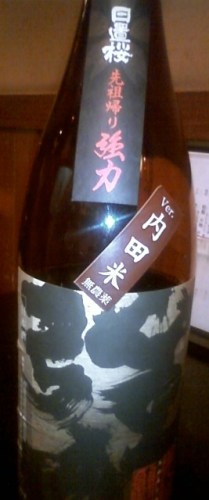

日置桜・先祖帰り強力純米酒・ver.内田米 完全無農薬無肥料(鳥取市・山根酒造場)

穂先までの長さが150cmにもなる鳥取県原産の「強力(ごうりき)」米は、その高さゆえ倒れやすく、戦後は「幻の酒米」として姿を消していました。しかしながら一人の酒造家の熱意がこの酒米を復活させます。鳥取大学農学部で保存されていた片手一握りにも満たない原種を育苗し、ネズミに食べられないよう天井に吊るしながら守った籾が、酒米として愛飲家のノドを潤すほど育つことができたのは昭和60年代のことです。山田錦・雄町と並んで「線状心白」を持つ強力は、高精白が可能ですが、その堅さゆえ、精米に時間を要し、蒸しても堅く、発酵中も溶けにくい、文字通り手間のかかる難しい酒米です。そんな強力で醸された酒は、香りも立たないのでけっして新酒鑑評会向きではありませんが、コクの深さは特別で、とりわけ燗づけすると旨さが一層引き立ちます。その強力を生産者である内田百種園では、「完全無農薬無肥料農法」により育て上げました。なので「先祖帰り強力」と名付けています。精米歩合は80%、日本酒度は+9、酸度は2.3、というスペックからは、裏ラベルに書かれているとおり「原種の本能をむき出しにした野趣味」を想像しますが、燗酒で飲んだこの酒は意外にも、精米歩合8割を感じさせない「綺麗なウマイ酒」。これは相当苦労して、技と努力を傾注して造った酒ではないだろうか。さらに、ツマミで食べた燻製料理と抜群の相性。冬の寒い日にこうしてウマイ燗酒を堪能する楽しみはなんとも言えない喜びです。山根酒造場の蔵人の皆さんの、精魂込めて働く姿を想像すると、感謝の念を抱かずにはいられませんでした。

2013/01/25

コメント(0)

-

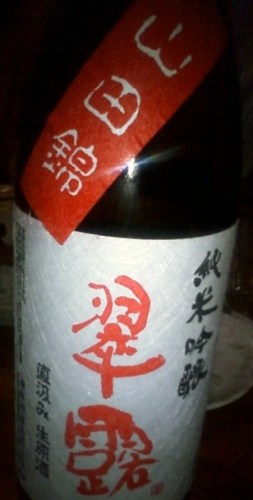

翠露 純米吟醸 直汲み 生原酒 山田錦(長野県諏訪市・舞姫酒造)

この冬も諏訪湖の「御神渡り」が通じました。極寒により、諏訪湖の氷がせり上がり、上諏訪から下諏訪へつながるものです。諏訪大社・上社の男神・建御名方神(タケミナカタノカミ)が下社の女神・八坂刀売神(ヤサカトメノカミ)のもとへ通った道筋といわれています。そんな風土で醸される翠露を飲むのは久々です。香りの立つ酒のイメージがありましたが、この一本は穏やかで主張を抑えている。全量山田錦を使用し、これを55%まで磨いた贅沢な仕込み。無濾過生原酒のフレッシュ感が、心地良くノドを通過していきます。いくらでも飲めてしまいそうな一本でした。

2013/01/25

コメント(0)

-

千代鶴・たまの里・にごり酒(東京都あきる野市・中村酒造場)

またまた東京のお酒ですが、奥多摩のあきる野市にある中村酒造場は、創業が文化元年(1804年)というから、200年以上の歴史がある蔵です。幕末、現在の日野市に近藤勇や土方歳三が闊歩していた時代に、すでに酒造りをしていたと思うとなんだか不思議な感じ。主銘柄の「千代鶴」の新酒にごり酒「たまの里」を、友人ご夫妻があきる野まで行って購入してきたとのこと。カルピス色で、モロミの粒が残った舌触りはまさに濁り酒。酸味が強く、新酒の香りが立ち上がるこの酒は、一人で飲むよりも皆で楽しく飲むのに最適な1本でした。ご馳走様でした。

2013/01/22

コメント(0)

-

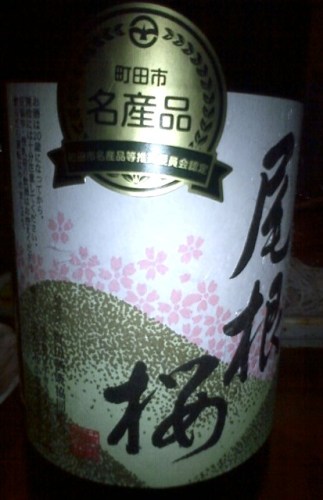

町田の米で造った酒「尾根桜」純米酒(東京都・町田酒販協同組合)

町田市の農家が作ったお米で醸したお酒。現在の町田駅前の賑わいから米作りのイメージはしにくいのですが、古くから鶴見川、境川、恩田川と米作りには欠かせない川筋に恵まれている地の利があるのです。なお、実際の醸造は八王子市の「小澤酒造場」に委託しています。(青梅市で「澤乃井」を造る小澤酒造とは別蔵です。)この酒、1995年からこの世に出ているようです。酒母麹は新潟五百万石を使用しています。酵母は協会9号。八王子の奥、相模湖北の陣馬山系伏流水が使用水。酒名は公募によるもので、春には桜祭りで賑わう尾根緑道に因んだ「尾根ざくら」が選ばれたとのことです。町田市民の皆さんは是非とも一度飲んでみてはいかがでしょうか。

2013/01/19

コメント(0)

-

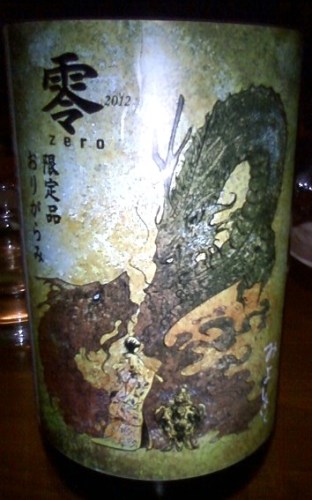

三芳菊・零(ZERO) 限定品おりがらみ(徳島県三好市・三芳菊酒造)

超個性的なお酒。どうやったらこんなキツイ香りが出せるのだろうか。徳島は個性的なお酒が多いようですが、この三芳菊酒造はその象徴的な存在のひとつ。その「三芳菊」の中でもこの「零」はさらに際立っているのではないでしょうか。このラベルもおどろおどろしい。「この酒、面白い!結構いいじゃない!」と言う人と、「もういいです。」と言う人に分かれるので、お店で見つけて初めて飲む場合は、できれば少量サイズからが良いでしょう。スペインバル料理と日本酒を融合した和酒バル「KIRAZ(きらず)」(目黒区三田)では「三芳菊」がフルラインアップ提供ですが、ここでは飲めるかも。

2013/01/18

コメント(0)

-

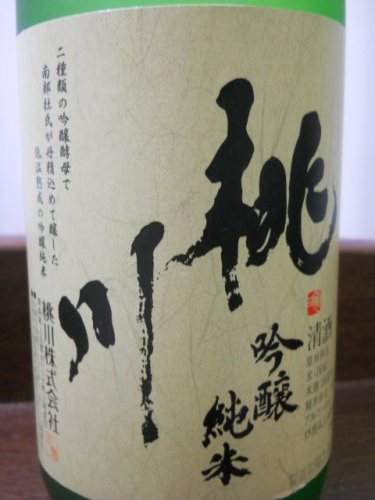

桃川・吟醸純米(青森県おいらせ町・桃川)

なにか最近は「田酒」がいつもと違うような感じがするので、同じ青森でも試飲会で美味しく感じた「桃川」を新年会に持ち込みました。二種類の吟醸酵母(青森県産酵母と桃川酵母)で醸した吟醸純米。が、わたし的にはちょっと吟醸香が強すぎる感じ。同じ桃川でも造りが違ったのでしょう。ただ、華やかなお酒が大好きな人たちがいたので、評判が良く助かりました。それと自分自身が飲み疲れだったこともあります。日本酒の味わいは本当に個人の嗜好と本人の体調により、受け止め方が異なります。したがって、偉そうに評価するのは差し控えよう。

2013/01/14

コメント(0)

-

「酒徒庵」で日本酒三昧(新宿区四谷)

『一見の方お断り』『完全予約制』のお店ですが、別に格式が高いわけではなく、むしろ料理が落ちそうなくらい狭いテーブルと丸椅子、ハンガーもなく酒ケースにコートを置くような、食堂的ザックリした店。でも『一見の方はお断り』する理由もわかる。昨今の日本酒人気で、評判の日本酒バーはどこも常に満席。新橋と銀座に店を構える「庫裏」は、月間1000件の「予約依頼のお断り」をしているという。新橋の「もと(生モトのもと)」では私がカウンターで1時間強飲んでいる間に、20件あまりの予約問い合わせ電話が入っていた。店長の鈴木さんは「私は電話番です」と自虐的に言っていた。押上「酔香」も結構多い。あそこは不便な場所だから、行って満席だったら困る。燗酒を提供するお店では、秒単位で温度管理をしているので、頻繁に電話で遮られてはつらいだろうと思う。特に少人数で運営するお店では。酒徒庵は「食べログ」で4.23ポイントという都内の日本酒処でも1、2位を争うハイスコアの店なので、『一見の方お断り』を掲げなければ、毎日電話に忙殺されて仕事にならないだろう。それではこの店の魅力はなんなのか?大型冷蔵ケースに並ぶ酒瓶を客が見て、飲みたい銘柄をお店に頼むシステムは合理的。頻繁に入れ替わる多種類の酒を、その都度メニューの書換えをしていたら大変だろう。ひと通りのお酒を冷やで飲んだあと、冷蔵ケースの前で店長の竹口さんに「徳島の旭若松を燗で」と頼んだ瞬間、竹口さんの眼がキラリと光った。席で待っていると出てきたのは、暖められたお猪口とまさに適温のお銚子「旭若松・雄町100%」。この日のベスト一杯!その後は次々と燗酒オンパレードとなりましたが、銘柄によっては一度50度まで上げてから45度に冷まして提供するなど、竹口店長のこだわりと工夫、発想力がまさにこの酒徒庵の魅力ではないかと確信した次第です。もちろん、日本酒に合う肴の数々も引き立ててくれました。今回もKさんにお世話になり、御礼申し上げます。

2013/01/09

コメント(0)

-

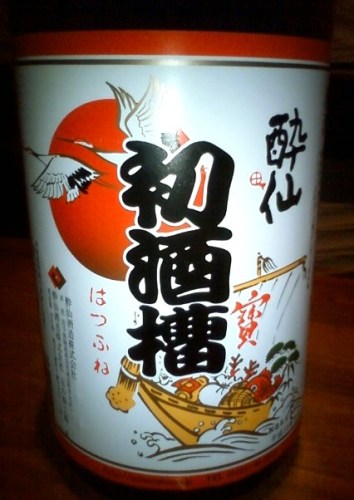

初酒槽「はつふね」(岩手県酔仙酒造・大船渡新工場)

津波被災蔵・酔仙酒造の年末予約限定商品です。陸前高田の人々にとっては、新年の到来を知らせる祝酒でもあります。ラベルは朝日をバックに羽ばたく鶴と宝船。一関市千厩町で岩手銘醸社より借りていた玉の春工場から、この夏に完成した大船渡市の高台に位置する新工場に造りを移した今期、蔵の皆様の復興にかける意気込みは一層増したことでしょう。そうした被災蔵云々を抜きにして、この初酒槽は旨い。造りは本醸造生原酒ですが、生酒のフレッシュ感、その中からあふれ出てくる旨味のラッシュ、原酒を感じさせない呑み口の良さ、米を感じさせるほのかな香りetc、SAKEの良さを凝縮した酒です。この日に飲んだ約10種類の酒の中でも一番うまかったというのは、参加者のほぼ一致した意見でした。ご用意いただいたKさん、ありがとうございました。

2013/01/08

コメント(0)

全11件 (11件中 1-11件目)

1