2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2011年01月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

大観 純米吟醸55(茨城県日立市・森島酒造)

3度の飯より酒が好きと言われた酒豪・横山大観(茨城県水戸出身)。その彼が愛飲し、ラベルの字も揮毫したという酒です。2007年にも本ブログで限定純米酒を紹介していますが、とても好印象でした。今回は地元の酒米「ひたち錦」を全量使用した純米吟醸酒です。品の良い香り、ふくらみのある味わい、ワイン好きの人でも満足させる酒だと思います。

2011/01/31

コメント(0)

-

麒麟 大吟醸三種(新潟県東蒲原郡阿賀町津川・下越酒造)

磐越西線で新津から会津に向かう途中の「津川」は、蒸気機関車が長い時間停車する駅として、乗客にとってもシャッターチャンスの絶好の場所ですが、付近を阿賀野川がエメラルドグリーンを帯びてゆったりと流れ、北東に目をやれば「飯豊(いいで)連峰」が雪を頂いてどっしりと構えている、何とも日本の原風景のような落ち着いた土地です。歴史を辿れば会津・蘆名(あしな)氏の領地の西口の要衝として城を構えるなど、越後との接点として人の行き来があった所でもあります。温泉もありますし。そんな津川ですが、水が良いのでしょうか、酒蔵が二つあります。銘柄は「麒麟」と「麒麟山」。その由来は阿賀野川に面してたたずむ麒麟山。麒麟といってもアフリカ動物のキリンとはまったく関係なく、中国古代の想像上の動物で、キリン・ラガービールのラベルとなっている奇妙な霊獣です。その霊獣が横たわっている姿に似ているとして麒麟山と命名されたそうです。「麒麟」と「麒麟山」は私のようなおっちょこちょいだと、違う蔵の酒だという認識の無いまま飲んでしまいそうです。今回は下越酒造の「麒麟」。正確には「誉(ほまれ)麒麟」。精米歩合50%の純米大吟醸。こちらは6年前に開発された新潟県の酒造好適米「越淡麗」を自家精米で35%まで磨いた袋取り雫酒の大吟醸。製麹法は「一升盛蓋麹造り」とあります。この酒、美味かったですね。それにしても「「越淡麗」という命名はちょっと違うんじゃないかと思うのです。新潟の酒が「淡麗辛口」を売りものにしていた時代は終わっていますし、実際そんな一本調子ではないですよね。しかも山田錦と五百万石を掛け合わせたこの酒米は、淡麗というよりはむしろ旨みを感じさせてくれると思うのは私だけでしょうか。こちらは五年低温熟成の大吟醸原酒。「譽 麒麟 秘蔵酒」です。山田錦を使っていて、4合で5000円位の商品ですが、贈答用や飾り用になりそうな綺麗なボトルです。香り高く、華やかで、飾りすぎた中年女性のような感じかな?

2011/01/28

コメント(0)

-

天寿 大吟醸「鳥海」(秋田県由利本荘市・天寿酒造)

昨年末のNHK「ためしてガッテン」以来、ちょっとした酒粕ブーム。私もあれを見てから、毎朝のフルーツ野菜ミックスジュースに、酒粕を大さじ2杯分ほど入れるようにしました。ミキサーにかけるので、酒粕の触感はまったくありませんし、レモンの酸味や牛乳・ヨーグルトの脂肪分などが臭いも消しますので、家族は酒粕が入っていることを、私が言わなければ分かりません。微量のアルコール分が血液の循環を促すのでしょうか、朝の寒さもさほど感じず、さらに「ガッテン」での説明どおり、腸内の悪玉コレステロールが排出されるのか、家族全員が毎日快便です。もちろん誰一人風邪の気配さえ感じさせません。昨年のTV放映後は、ただちに楽天市場で酒粕を探し、兵庫の酒蔵「小鼓」の純米酒粕を2kgほど送料無料980円で購入しましたが、その後すぐに売り切れたようです。そんなところへ天寿酒造からメールで、板粕2kg740円(送料525円)の案内がありましたので、蔵元へ申込みをしました。(スーパーで酒粕を買うより段違いに安いし、自分も行ったことのある蔵なので。)到着は2月です。その際、ついでなので「麹味噌」も注文しました。こちらは1kg788円。酵母を添加しない蔵付き酵母での天然醸造。10ケ月から1年かけての自然熟成ですから本物です。麹は手造りの蓋麹法で、普通の麹味噌より7割近くも多く使用されています。使用米はもちろん外米などではなく、地元のあきたこまち。これを注文しない手はありません。さて、本題の大吟醸・鳥海は、天寿酒造の中でも高位にランクされる逸品。4合瓶で5250円。もともと自家精米の蔵ですが、長期低温発酵で醸し、瓶火入れ、瓶貯蔵と繊細な品質管理を重ねたものです。天寿酒造らしく、裏ラベルにはスペックの詳細が記載されています。兵庫県産山田錦を100%使用、精米歩合は35%、使用酵母は自社保存株(おそらく花酵母)、アルコール度数 16.0~16.9%、日本酒度 +4.0~+6.0、酸度 1.2~1.4、アミノ酸度 0.9-1.1 とあります。今年は雪が多いので大変だろうなあ、と思い浮かべつつ、こちらは暖かい部屋でぬくぬくと飲んで申し訳ないような、感謝したいような・・・。

2011/01/26

コメント(0)

-

越後流 大吟醸(新潟県村上市・大洋酒造)

新潟県の村上と言えば、三面川の鮭と夕日の沈む瀬波温泉を思い出しますが、酒造りの歴史は古いようで、合併蔵である大洋酒造の前身には1635年創業の蔵もあるようです。昭和20年、行政の指導により14の酒蔵が合併して出来た下越銘醸は、その5年後に社名を大洋酒造株式会社に、メインの酒名を「大洋盛」に変更しています。日本海の大海に魅せられたようです。現在はその大洋盛以外に、越後流、越の魂(こしのたま)、鈴ヶ瀧(すずがたき)、純越後、越乃瀬波、越乃松露、鳳麟蔵とやや忙しいラインアップになっています。その中で、「越後流」は大吟醸のみを造っているようですが、「大洋盛」大吟醸に比べると低価格バージョンとなります。しっかりとした箱入りで、4合瓶2625円です。「越後流」3つのこだわりが、ボトルの首にぶら下がっていました。1.米のこだわり古くから酒造りに珍重されている、地元山北町産の酒造好適米「たかね錦」を百%使用。タンパク質の少ないその米を半分以下に磨いた上で用いる。2.水のこだわり磐梯朝日国立公園朝日連峰の雪解け水を源とする三面川の伏流水を使用。無機分の少ない超軟水が淡麗辛口を産み出す。3.技のこだわり冬期間でも最も寒い2ヶ月間に限った文字通りの寒造り。余分なものを削ぎ落とし、味や香りを抑えた手造りの技。飲んでみれば、それこそ本当に味や香りを削ぎ落とした、淡麗な酒でした。空になったあと、蔵のHPで調べてみたら、「平成19年、20年の関東信越国税局酒類鑑評会・燗審査の部優秀賞受賞」とありましたので、燗付けして飲んでみれば良かったと思いました。村上の酒は「〆張鶴」だけではないとばかりに、デパートをはじめ各地で試飲会をしているようです。

2011/01/24

コメント(0)

-

YONETSURU F1 純米大吟醸(山形県東置賜郡高畠町・米鶴酒造)

米沢・上杉藩御用達酒屋の米鶴酒造ですから、300年以上の歴史を持つ蔵ですが、一方で「F1」というモダンな酒も、1969年から発売してきているというから驚きです。このブラックフェイス、ワインボトルシェープのF1は、750mlで4000円の純米大吟醸ですが、ワインとして考えれば特別高価なものではないとも言えるでしょう。事実、蔵元では「フレンチ、中華、イタリアン他、あらゆる料理とお楽しみいただけます。油が少なめの料理との相性が秀逸です。」と謳っています。ボトルの裏面を見ると、「市販を目的としないコンテスト用として開発し、酒造技術の限界に挑み醸した」とあり、「1987年には、その年のF-1グランプリ年間チャンピオンを獲得したホンダの創業者である本田宗一郎氏に献上した歴史があります」と書かれています。ですから、写真では見にくいのですが、F1マシーンがシルエットで表の黒いラベルに浮かんでいます。酒としては、全量山田錦を使用して35%まで精米し、日本酒度+3、酸度1.3、アルコール度16%という優等生のようなスペックです。ただし、見てくれだけではなく、飲んでみれば文字通りバランスに秀でた、秀逸な酒で、これだけでも米鶴酒造のファンになってしまいます。外見で驚かせ、飲んでみて納得させる、そんなお祝いやサプライズ用のお酒でしょうか。以下のサイトには本田宗一郎氏からのお礼状も記載されています。本田宗一郎氏に献上された酒【米鶴 純米大吟醸「F-1」】750ML【山形県産...価格:4,000円(税込、送料別)

2011/01/21

コメント(0)

-

晴田 純米吟醸 山田錦50&雄町55(秋田県大仙市・秋田清酒)

「出羽鶴」を造る秋田清酒の新ブランドです。米から醸す日本酒らしい、晴天の日に広がる田んぼの風景が目に浮かびます。ラベルはいたって普通ですが・・。全量山田錦を使用し、これを50%まで精米し、AK-1酵母によって、日本酒度+1に仕上げられています。ひと口すすると、口中に豊かでありながら落ち着いた香りが広がり、舌の奥に流れるにつれ、厚みのある旨味が押し出されてくる。続いて、雄町55を。より一層、晴れた田んぼのイメージ。大粒で心白が大きい雄町米は、今でも9割が岡山県産ですが、交配種として重宝され、全国の酒造好適米の6割以上が、雄町の血を引き継いでいるとのことです。(山田錦も雄町の改良品種です。)ただし、背丈が高いので強風に弱く、病弱でもあったため、生産量が減少、一時期は絶滅の危機に瀕したという歴史もあるのはご存知の通りです。いずれにしてもしっかりした酸味と旨味は、ヤワでない日本酒を求める人にとっては欠かせない酒造米と言えましょう。こちらの晴田も、香りは落ち着いた穏やかな立ち香と含み香で、なんら鼻腔に刺激を受けることなくスンナリ飲めます。しかし、ノドを越す頃には旨味がふわっと主張しはじめ、飲み手に強い満足感を与えてくれること請け合いです。この晴田、私の好きな酒の一つにラインアップされました。

2011/01/19

コメント(0)

-

白駒・純米(福井県南越前町・白駒酒造)

越前・北国街道の宿場町であった今庄のお酒です。北国街道を南へ行けば琵琶湖(賤ヶ岳)、北へ行けば福井市(北ノ庄)、ちょうどその中間くらいです。元禄10年、徳川将軍奉行所より「古代酒鑑札」が交付されたのを機に、酒造りを始めたといいます。純米酒の表示ですが、五百万石を50%まで磨いていますので、結構贅沢な造りです。ちなみに日本酒度は+5。でも辛さよりはコクが前面に広がって、とても味わい深い酒です。それでいながら爽やかなキレの良さがあるので飲みやすい。ご馳走様でした。【送料無料】お手ごろ価格で! 冷でも燗でもOK!特撰 純米大吟醸酒 化粧箱入り白駒 純米酒価格:2,500円(税込、送料込)

2011/01/17

コメント(0)

-

浜千鳥 純米大吟醸 山田錦&純米吟醸 吟ぎんが(岩手県釜石市・浜千鳥)

会社名を酒名に変更する蔵が多いですが、この浜千鳥もその一つ。旧社名は釜石酒造商会でした。消費者にとってもそのほうが分かりやすいですね。そういえば同じ岩手県で昨年末に取り上げた「南部美人」も、今でこそ社名は同じですが、以前は蔵元の姓である久慈酒造でした。さて、釜石というと「新日鉄」がすぐに思い浮かんでしまいますが、陸中海岸の新鮮な海の幸と、北上山地が育む山の幸に恵まれた、喰いもの好きにはたまらない土地です。食が美味ければ、酒も美味くなるのが世の常で、「浜千鳥」も大いに期待させてくれます。「浜千鳥」の酒名は、陸中海岸の風情をイメージしたものです。純米大吟醸は、美山錦バージョン、吟ぎんがバージョンもありますが、今回のは山田錦造りで最も高価なもの。精米歩合は40%、日本酒度は+3、酸度は1.3となっています。穏やかなフルーティさと、繊細な深い味わいを持った高級酒の趣です。第3回インターナショナル・サケ・チャレンジ銀賞受賞酒で、この蔵のフラッグシップ的な酒と言えるでしょうか。4合瓶で3675円とそこそこいい値段。岩手県の酒造好適米「吟ぎんが」に力を入れる浜千鳥ですが、その純米吟醸版がこれ。こちらは第1回から第4回まで連続「インターナショナル・サケ・チャレンジ」の金もしくは銀もしくは銅賞を受賞。もともと「インターナショナル・ワイン・チャレンジ」の日本酒部門として派生した経緯より、審査はワイン慣れした外国人が主体のため、私の個人的な感想としては、さらりとした淡麗タイプより、コクや深みのある酒が受賞する傾向にあるような気がします。「吟ぎんが」を飲むのは2度目ですが、やはりどちらかというと良い意味で「濃い」感じがします。最近はこのように米の生産者にスポットライトを当てたラベルが増えていますね。トレーサビリティではないですが、原料に対する消費者の意識の高まりが影響しているのでしょうか。当蔵の最高酒です浜千鳥純米大吟醸720ml専用箱入り価格:3,995円(税込、送料別)

2011/01/14

コメント(0)

-

謙信・純米吟醸 無濾過(新潟県糸魚川市・池田屋酒造)

戦国武将の中でも人気抜群の上杉謙信。単に戦に強かっただけではなく、「敵に塩を送る」の語源ともなった武田信玄への塩送り伝説など、彼の義侠心の強さにひかれるものがあるのではないでしょうか。普段は質素な食生活でありながら、出陣前になると大盛りの飯と山海の珍味を振る舞うことや、女性関係の逸話が残っていないこと、大の酒好きでありながら梅干をつまみながら独りで飲むことを好んだこと、などそのストイックな側面も、ほかの武将とは異なった神秘的な魅力として輝いていることもあるでしょう。この時代は幼名からはじまり、何度も改名することは普通のことでしたが、「謙信」は40歳のときに授かった法号の「不識庵謙信」の称から来ていて、現在私たちにとっては上杉謙信が一番馴染みやすいものとなっています。次に馴染みやすいのが若き頃の「長尾景虎」で、これはとりわけ越後地方の人々にとっては親しみのあるものです。長岡の「越乃景虎」銘柄の酒は有名ですね。さて、今回の「謙信」を醸す池田屋酒造は、同じ新潟県の中でも謙信とはゆかりの薄い糸魚川市に所在しているのになんでだろう?その答えは、冒頭の塩送り伝説にあるようで、糸魚川街道が中世の時代より「塩の道」として、日本海側から信濃の国へ塩を送る主要道だったことから、それに引っ掛けて越後で一番の有名人「謙信」を名付けたようです。なお、「塩の道」は太平洋側からも来ていて、日本海側からの塩の道と交わるところ、つまり終点となったところが、現在の「塩尻市」にあたります。いずれにしても塩が貴重品だった時代の話ですね。無濾過でアルコール度も17度ですが、若干の酸味の強さと辛さを感じさせる以外は、いたって親しみやすいテーブル純米吟醸酒といった趣です。

2011/01/12

コメント(0)

-

小国蔵一本〆・純米吟醸(熊本県阿蘇郡小国町・河津酒造)

まずは「小国蔵一本〆」という酒名の説明を。「小国」は造り手である河津酒造の所在する阿蘇郡小国町の地名。ちょうど阿蘇山の真北に位置し、寒暖差の激しい米作好適地です。その小国の酒蔵だから「小国蔵」。「一本〆」は酒造好適米の名前。「五百万石」を母、「豊盃」を父として、人工交配により育成された品種です。「五百万石」同様の早生ですが、背丈はやや低いため、強風などへの抵抗性は強いようです。この酒米で地元の農家が栽培したものを使用、裏のラベルには生産者7名の名前が記載されています。精米歩合は53%、仕上がりは日本酒度±0、酸度1.6となっています。まず、飲みやすい。辛過ぎないのが好み。香りはあるが、旨味を邪魔しない。人に優しいお酒で、飲み手を選ばないタイプ。この酒質であれば、一升瓶で2000円を切る「ほうらい特別本醸造」もコスパが良さそうな予感。もっとも東京で手に入れるのは難しいでしょうが・・。余談ですが、この蔵の芋焼酎「心ゆくまで」は、酒類コンクールの芋焼酎部門で第1位になったことがあるらしいです。

2011/01/10

コメント(0)

-

佞武多 大吟醸純米(青森県おいらせ町・桃川)

新幹線延伸に沸く青森県ですが、県内最大手の「桃川」が醸す、その名も青森らしい「佞武多(ねぶた)」の大吟醸純米。「桃川」もしくは「佞武多」は、駅の売店や土産物店で必ず見かける銘柄ですね。酒蔵は「奥入瀬川」の河畔から100mほどの所に所在してますが、太平洋に近い下流で、観光地の奥入瀬渓流からはだいぶ下った場所です。位置的には八戸駅の真北10km強といったところでしょうか。使用米は山田錦と五百万石ですが、使用割合はそれぞれ6.5%と93.5%と表示され、几帳面なラベルとなっています。精米歩合は50%で大吟醸規格。仕上がりは日本酒度+3、酸度1.5、アルコール分15-16度。香りと旨味の載ったやや辛口の酒。とても美味いのですが、一升瓶5211円という価格は高規格吟醸酒の競争が激しいだけに、この酒の個性をどのように表現するかがポイントかも知れません。ついでに(と言っては失礼ながら)新酒鑑評会・金賞受賞酒もひと口飲んでしまいました。とても綺麗な造りの酒で、いかにも出品酒らしい(YK35らしい)華やかな香りです。飲む人によっては好き嫌いがあるでしょう。新酒鑑評会の宿命とも言えます。

2011/01/07

コメント(0)

-

三十六人衆 純米大吟醸 山田錦40%(山形県酒田市・菊勇)

「三十六人衆」は蔵元・菊勇が特約酒販店に直納する品質維持を重視したラインアップ。三十六人衆には純米大吟醸が2種類ありますが、今回の商品は山田錦40%精米を前面に出した上級商品。と言っても一升瓶で3600円ですから、価格を抑えた純米大吟醸です。香りのキツサはなく、旨味を前面に強調し過ぎることも無く、さりとてふくらみのある、気軽に肩肘張らずに飲める純米大吟醸です。

2011/01/05

コメント(0)

-

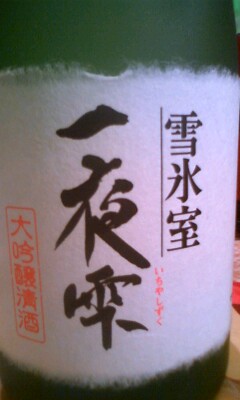

一夜雫 大吟醸 雪氷室(北海道旭川市・高砂酒造)

厳寒の北海道・旭川より「一夜雫(いちやしずく)」をピックアップします。これを造る高砂酒造は「国士無双」で有名な酒蔵。国士無双というとマージャンをイメージしますが、蔵元が麻雀狂いというわけではなく、もともとの意味は「国に二人といない、得難い人材」と讃えた言葉で、中国の歴史家・司馬遷の「史記」が出典です。今回の大吟醸「一夜雫」は、平成2年に登場して評判となりました。単に雪の氷室(ひむろ=アイスドーム)に貯蔵されるというわけではなく、その中でもろみを詰めた酒袋を吊るし、自重で滴り落ちる雫を一晩かけて搾るということです。アイスドームは寒さが厳しくなる1月に入ってから、二晩かけて作られます。大きなビニールをふくらませ、その上からノズルで水と雪粉を吹きつけて、直径10m・高さ2.7mの半球形に仕上げるそうです。氷点下15℃以下の旭川だからこそ可能なことなのですね。風船を取り除くと、柱のない氷のドームが出来上がりです。氷点下の環境の中で搾る酒は、酸化や香りの蒸発など品質の損失を防ぐことができるため、時間をかけてじっくり雫を集めることができるということです。原料米/山田錦、精米歩合/35%、日本酒度/+5、アルコール度数/15~16、酸度/1.1 というスペックです。嫌味の無い香りが豊かで、繊細かつ上品な美しい酒。優しいのでどんどん飲めてしまいそうです。

2011/01/02

コメント(0)

全13件 (13件中 1-13件目)

1