2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2007年12月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

喜久泉・特別本醸造と魔王

田酒の蔵元・西田酒造が醸す本醸造系「喜久泉(きくいずみ)」。「田酒」が出るまではこちらが基本銘柄だった。今回、田酒の定価販売をする酒販店「酒の勝鬨」で、田酒を購入する際、「喜久泉 特別本醸造」を同時に買った。(そのお店は以下の写真をクリックください。)どうせ年末年始は一升瓶がすぐに無くなるだろうと、田酒他合わせて3本を送ってもらったが、すぐに出番が来た。姉からふぐ鍋をするので、ひれ酒用に日本酒を持って来いとのお達し。喜久泉・特別本醸造ではもったいないとも思ったが、ふぐをご馳走になるのにケチってはいけないと、迷わず持参。焼酎の好きな姉貴ゆえに「魔王」も手土産に。皆が魔王で乾杯する中、私は喜久泉で乾杯!フムフム、なかなかいけるじゃん、と舌鼓を打つ。しかし焼酎好きの姉貴も、この日ばかりはひれ酒をグイグイ行く。ふだん日本酒を飲まないその息子も、グイグイいく。(都合4杯飲んだ。)燗するとふぐひれの香りが強くなるので、私は途中から冷やで飲む。そうするとやはり「田酒」に香りが似ているなと思う。結局、日本酒は3人しか飲まなかったが、一升瓶はあっという間に空いた。ひれ酒にするにはもったいなかったような喜久泉・特別本醸造だが、ふだん日本酒を飲まない人がガバガバ飲んでくれたのは嬉しかった。また新年も美味しいお酒をたくさん飲みたい!

2007/12/31

コメント(0)

-

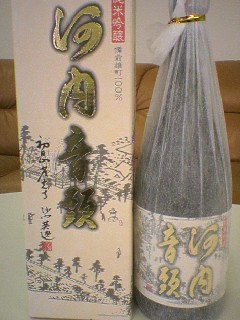

河内音頭 純米吟醸 (大阪 長龍酒造)

東京ではまず見かけない長龍酒造の日本酒。大阪の八尾市に本社を置き、奈良県の広陵蔵を主力酒造場としている。したがって、コンテストなどへは奈良県の酒として出品していたりするが、瓶詰めは八尾らしく、南大阪の酒というイメージも強い。元々普通酒メインの蔵だったと想像するが、昨今広陵蔵の南部杜氏が力を発揮し、良いお酒を造っていると、飲んでみて感じる。今回の「河内音頭」も飲み口はさらりとしながらも、旨味がしっかりと載っていて、あとくちも品が良い。これで4合瓶1400円台は安いと思う。河内音頭発祥といわれる初日山・常光寺の住職が、自らの筆により、河内音頭調でこのお酒の「おすすめ文」を箱に書いてあるのも面白い。八尾の本社に直接電話をして聞いてみたが、残念ながら東京での扱い酒販店は無いとのこと。楽天で長龍の酒を求めるのであれば、この店あたりでしょうか。

2007/12/28

コメント(0)

-

出羽桜 手造り特別純米酒

出羽桜酒造の醸す純米酒は「一耕」という銘柄で販売されているが、最近東京南部を中心とする電鉄系のT急ストアでは、「出羽桜」銘柄の特別純米が酒売り場に並んでいる。出羽桜といえば、10数年前に社内イベントで客先の人と一緒に口に含んだ瞬間、お互いに顔を見合わせて、「えー、凄い!・・・」と感嘆の声を上げた光景が、今でも鮮明に蘇ってくる。そのときの、まるで上質なワインのようなフルーティーな香りと口当たりの柔らかさに驚愕したものである。その場には他にも吟醸酒が数々あって飲んでいたから、出羽桜の突出した美味しさが強烈な印象として焼きついた。その後時が経過して、私自身の体質や好みが変化したせいか、最近ではあまり香り系の日本酒は自ら積極的には購入しないでいたが、ふだん良く行くT急ストアに、出羽桜の特別純米酒なるものを発見して、昔の思い出と、現在の純米酒好きとが合体して、期待しながら一本手にした。そして例によって、複数の客人を迎えながら、他の日本酒とともに提供した。気合を込めて「さあ、どうぞ!」と。しかし・・・、誰も2杯目の盃を受けようとしない。私が注ごうとすると、自分でほかの酒を手酌してしまう。公平を期すために、2日後に別の客人に同様に勧めた。結果は、「うーん、さらっとしているけど・・・・」と言いながら、もう二度とその酒は飲まなかった。そのときの酒肴は、おでんとか鰻だったりしたから、相性は良くなかったのであろう。他の純米酒がどちらかというと濃口、旨口系だったから違いが際立ったかもしれない。こちらは淡麗タイプの純米酒だから。ただ、どうも若干のアルコール感があとにひく。私は日本酒が大好きだ。だから、特定の銘柄をマイナスイメージで貶めるような表現は慎しみたい。ちょっと我々の嗜好と合わなかっただけだ。正月はふだん日本酒を飲まない人でも、口にする機会が多い。そういうときこそ、「おっ!日本酒も旨いじゃん!」という印象を持ってもらいたいと切に願っている。出羽桜は事実そういう体験を私に過去に与えてくれたのだから。だけど、本商品の後ろのラベルに書いてある「・・・輝くような至高の念を感じさせる純米酒です」という表現は、やり過ぎではないだろうか。これでは自社の品質認識のレベルを高みにもっていくものとは言えまい。なお、本商品は精米歩合55%。4合瓶で1350円。瓶詰めは11月。店内の陳列棚からは蛍光灯が直接当たっていないような奥のものを選びました。(本品は当該流通経路向けの、独自ラベルのようです。その系列店ではどこでも置いてありますが、出羽桜のHPにはラインアップされていません。だから、さっきのキャッチコピーは流通が主導したものでしょう。)

2007/12/27

コメント(0)

-

梵ときしらず、花垣、早瀬浦、他 福井の居酒屋で

福井市内で泊まったとき、日本酒党には大喜びの店を事前にネットで調べて行きました。その名も「丸駒」(福井錦町郵便局の並び)。冬の福井の食材の美味さは言うにおよばず、日本酒のラインアップも地元を中心にバッチリです。それでは飲んだ順番に。1.伝心(でんしん)純米 一本義久保本店(福井県勝山市) このお酒は地元で是非とも飲みたいと思っていた酒。 米の旨味がたっぷり。2.白岳山(はくがくせん)純米吟醸・山田錦 安本酒造(福井市) 香りたっぷり。3.一本義(いっぽんぎ)本醸造 一本義久保本店(福井県勝山市) ストレートな酒らしさ。4.梵(ぼん)ときしらず 純米吟醸 加藤吉平商店(福井県鯖江市) どっしりとした熟成感。さすが5年もの。5.眞名鶴(まなつる)純米 眞名鶴酒造(福井県大野市)そろそろ酔っていて、コメントのメモ書きなし。6.北雪(ほくせつ)純米 北雪酒造(新潟県佐渡郡) 同席した先輩が注文したもの。これも記憶なし。7.早瀬浦(はやせうら)山廃純米 三宅彦右衛門酒造(福井県三方郡) これ旨かった!(と、メモあり。)8.関西(かんさい)清酒 片山酒造(福井県越前市) これも先輩が注文したもの。日常酒という感じ。9.花垣(はながき)純米大吟醸 南部酒造場(福井県大野市) 福井に行く直前、TVでこの蔵が放映されていた。 そこで急遽蔵を訪問。試飲してとても美味かったので注文。 蔵で飲んだ時の方が旨かった。若干酸化したかな? この酒は東京に帰ってきて、探し求めて購入したのでいずれ開封します。さて、これだけ飲んで、もちろんビールや刺身や焼き物や、越前蟹を頼んだ人間もいて、3人で一人当たり7000円でした。

2007/12/25

コメント(2)

-

宴たけなわ 日本酒万歳!

忘年会、望年会、クリスマス・・・と飲み会に忙しい日々と拝察します。飲みたい酒を買いあさって、家でやるパーティーもいいものです。来られる人も「初めて飲む酒」が多いので、その感嘆の声、感想を聞くのも楽しみです。もちろん美味い酒肴は欠かせません。たまには利き酒・マッチングテストをしたりして遊びます。結構難しいものですが、大いに盛り上がります。酒に弱い女性陣が賞品を用意してくれ、表彰式もしました。今年はワインもシャンパンも、焼酎も飲まず日本酒に徹しました。少しは休肝日を設けつつ、年末年始に何を飲むか想いをはせて、行く歳来る歳を楽しみます。

2007/12/23

コメント(0)

-

蔵見学 常きげん(石川県鹿野酒造)

前回の続きです。鹿野社長にご案内いただきました。麹室へは靴を脱いでスリッパに履き替えて入ります。室内は温度と湿度が高く設定されていますので、カメラのレンズも曇ります。かぶせてある布をめくって、麹米をかじらせてもらいました。普段の飯米とちがって、噛み応えがあります。「外硬内軟が良い」と言いますが、そこまでは良く分かりませんでした。酵母培養室内も見せていただきました。白い冷蔵庫の中に瓶に入った酵母が何本もあります。暖気樽(だきだる)もきれいに準備されていますが、見学中にも酒母の温度調整のために実際使われていました。酒母室に入ります。ここは冷んやりと温度管理されています。酒母が元気良く育っています。段仕込みがはじまったタンクの様子です。タンクのひとつひとつに日ごと、時間ごとの温度やボーメなどを記録してあります。佐瀬式のフネも活躍しています。ひととおり蔵内の見学を終えたら、「検査室」に通されました。鹿野社長が見る見る間に試飲用の一升瓶を並べていきます。「中取り斗瓶囲い」の大吟醸まであります。どれも旨かったですが、個人的には山廃系の純米と吟醸に感動しました。それを言ったら、そばにおられた農口杜氏が「私が得意とするところなんです」と嬉しそうにお話しされていました。社長婦人も素敵な方でした。お忙しい中お邪魔しましたが、いろいろと有難うございました。

2007/12/21

コメント(0)

-

常きげん(加賀・鹿野酒造) 農口杜氏(その1)

「じょうきげん」という名の酒は漢字違いで山形にもある。こちらは石川県の加賀市において、白山の清冽な伏流水を使って仕込む鹿野酒造の「常きげん」である。遠く白山連峰を眺める。手前には自作米の田んぼが。鹿野酒造の入り口をはいったところ。9年前に同じ石川県の「菊姫」を定年退職していた「能登四天王」の杜氏・農口尚彦氏を蔵に迎えて、この「常きげん」はあらたな一歩をあゆみ始めた。農口杜氏は厚生労働大臣より「現代の名工」(卓越技能賞)を授賞され、山廃仕込みの神様として名高い。今年で満74歳でありながら、実に顔の色艶良くハツラツとしておられる。第一線を引退し、いくつかの酒蔵からの勧誘も固辞していた農口氏を説得し続け、復帰を果たした鹿野酒造の鹿野社長はこの人である。確か、63、4歳とおっしゃっていたが、とても若々しいダンディな社長さん。(蔵内の見学は次回につづきます。)

2007/12/20

コメント(0)

-

瑞冠 雄町米純米吟醸 いい風~花

これも初めて飲む酒です。「瑞冠(ずいかん)いい風~花 」とは面白い名前ですね。池袋東武の酒売り場で試飲販売を行なっていました。一杯飲んですぐに買いました。広島県の三次(みよし)市という中国山地に入った地域の山岡酒造が醸している。1751年創業の小さな蔵だが、米作りから精米・原料管理まで一貫して行なって手造りしている、「日本版シャトー」との呼び声もあるようだ。そんなことは何も知らないで、試飲して好印象だったから手が伸びたわけですが、これは新しい発見!日本酒純米吟醸酒としてのほどよい香り、旨味、切れが整っている。あわよくばもう少しキレイだったら文句無かった。なお、私が飲んだのは2005年醸造だったので、2年ほど貯蔵熟成したもの。こんどはもうちょっと若いのを飲んでみたい。(残り僅かのようです。)

2007/12/18

コメント(0)

-

秀鳳 特別純米無濾過生 雄町米

これは初めて飲む酒です。山形県の蔵王連峰の麓、秀鳳酒造場による造りです。先日記載した祐天寺の酒屋さんで、店主から試飲を勧められて飲んだ3種類の酒のうちの一つです。3種類も試飲すると何も買わずに帰れないという部分もありましたが、ひと口飲んだ感触は「うん、旨い!」というものでした。酒らしいコクと旨味の調和がいい感じ。購入後、事務所で開けて3人で飲む。ひと口、ふた口、三口目くらいまで、皆「ウマイ!」と飲む。そのうちだんだん飽きてきて、ほかの酒を盃に注ぐようになる。そんな感じでした。無濾過生酒だからしょうがないかな。ところが! 瓶に少量残った余りを自宅に持ち帰り、昨日開栓10日後に飲んだら、とても落ち着きが出てきて飲みやすく、香りも優しくいい飲み頃になっていました。同じ銘柄の美山錦で造った酒は、全日本国際酒類コンクールで純米部門の第一位グランプリを受賞していたのですね。知りませんでした。(以下の画像クリックから購入できます。)

2007/12/17

コメント(0)

-

祐天寺 純米酒専門店 立花

祐天寺の酒屋さんで「常山」を購入した帰り、ふと「吉田類の酒場放浪記(BS-i)」を思い出した。確か祐天寺に鳥料理の旨い日本酒居酒屋があったはずだ、と。例によって、吉田類さんがヘベレケになって、「いやあ、最高でしたね!」と店から出てくるシーンが頭をよぎったのだ。でも、住所はおろか、店の名前も忘れてしまっていたのだ。それでも真っ直ぐ東横線の祐天寺駅に向かわずに、裏通りをフラフラとしていたら、なんと救う神がいるもので、「これだ!」っとTVで放映された店のたたずまいを見つけることができた。迷わず突撃!なじむまではちょっと怖そうだった大将の立花利雄さん。でもだんだんと飲むこと、騒ぐこと、旅することが大好きなおやっさんであることが判明。(ホッと安心)日本酒のラインアップが凄い。有名なプレミア銘柄から、名も知られない地酒まで20種類くらいだろうか。私はまず和歌山の「鉄砲隊」からスタート。次に半年ぶりに、ちょっとミーハーとは思いつつも「十四代」(本丸ではなく、純米専門店らしく純米。一杯1000円)。しばらくして常連客がカウンターを賑わいはじめると、これは凄い酒場だということが分かってきました。皆さん「じゃあ、例の出してくれる。」と言うと、一升瓶がカウンターにどんと置かれる。そう、日本酒一升瓶のボトルキープなのです。銘柄は店の名前の「立花」ですが、醸造元は三重県の若戎酒造による純米酒。昨今、ボトルキープといえば焼酎が定番でしたが、日本酒の一升瓶とはこんな嬉しいことはないではありませんか。隣りのお客さんに聞くと、キープ期限は夏場は2ヶ月、冬場は3ヶ月だそう。もっともそんなに置くお客さんはいないみたいで、実際右隣のカップルのお客さんはキープした一升瓶がほとんど空に近くなっていた!手前の女性のお友達は以前は宮城の浦霞、現在は能登の方の蔵の蔵人をしているそうで、この女性自身めっぽうお酒が強い!毎年恒例の店の常連客による各地の蔵見学はこの人がアレンジしているとのこと。私ははじめて行った者なのに、カウンターの両サイドのお客さんから、キープの一升瓶を「お近づきにどうぞ!」とコップにすすめられて、いやあ何ともいい雰囲気!!もちろん料理もウマイ。お蔭さまで立花を出る頃にはすっかりいい気持ちになって、吉田類さんばりに「いやあ、良かったですね。これはまた来なくてはいけませんね!」と祐天寺をあとにしたのでした。住所 目黒区祐天寺1-21-2 TEL03-3793-7434

2007/12/14

コメント(0)

-

常山(福井・常山酒造)、越山若水

福井の酒、「常山(じょうざん)」を買いに東横線祐天寺の酒店「エスポアみはし」に行った。この店は日本酒の管理をしっかりしていて、多くの冷蔵ケースと照明を落として一年中同じ温度設定を保っている日本酒コーナーは、お店の日本酒に対する愛着を感じさせる。数日前に西大井の辺りの酒屋で、店の外に酒瓶を店頭陳列して売っていたのには驚いたものだ。温度変化と紫外線にさらされた酒が可哀想だと思った。そういう店に限って、新潟の有名酒を定価の2倍も3倍も値段をつけて売っている。これを有り難がって飲む人がいるのだろうか?さて、「エスポアみはし」では店主がすべて試飲したうえで仕入れを行なっている。ある意味当然のことなのだが、結果的に知名度の低い銘柄が並んでいるから商売的には楽ではないようだ。しかもこの時期、日本酒は一番のかきいれどきだが、店内の目立つところに日本酒を陳列したい衝動を抑えて、品質管理を優先させている。私がこの店に来た動機は、福井で「常山・純米大吟醸」を飲んで、「美味しい!」と思ったものの、荷物が多く、購入はあきらめ、帰京後に求めるべく、蔵元に都内の扱い店を聞いた結果。残念ながら、求める純米大吟醸は無かった(3ケース単位の仕入れのため)が、代わりに同じ常山酒造の特別純米酒「越山若水(えつざんじゃくすい)」(1470円)と300mlの純米吟醸生酒を購入した。この「越山若水」は2年間貯蔵熟成している酒だが、飲んだ印象はとても「濃くてきれいな」感じ。中華料理などと喰いながらでも負けないのではないだろうか。(ちなみに当日は白身魚の刺身がメインだったが、少し酒肴としては物足りなく、知り合いが自宅で漬け込んだ梅干の甘酢漬けをチビリながら美味しく飲んだ。)純米吟醸生酒の方は、特にコメントすべき特徴はなかった。さて、新宿伊勢丹でも常山の扱いがあるとのことなので、純米大吟醸をゲットすべく新宿に行った折にはのぞいてみよう。

2007/12/12

コメント(2)

-

加賀吟醸 加賀の月 関白 加越

北陸本線の小松駅からタクシーで1000円前後のところに、「加賀吟醸」「加賀の月」「関白」の醸造元 株式会社加越があります。(駅から乗ったタクシーの運転手さんには「知らない」と言われ、行き過ぎてしまったので実際もっとかかりました。)ここはもともと「清酒関白」で地元費消型の蔵だったと思われますが、現在の蔵元・山田社長が積極路線に転じて、新しい銘柄で知名度アップに努力しているものと感じます。山田社長はこういうお若い方です。「かえっちゃんの酒造日記」というブログを頻繁に書いて、酒造りの様子を臨場感高く伝えています。かえっちゃんの酒造日記こちらは自動製麹機。普通酒、本醸造などはこれで麹米を造ります。こちらは吟醸酒などの麹を作るときに使用する「麹室(ムロ)」。明日以降の作業を待つかのごとく、麹蓋が積み上げられています。元気にあわ立つ酒母。美味しいお酒をつくる元になってくれよ!ここは酒母室。空調でひんやりします。左後ろの透明ビニールカーテンの中には、当蔵の最上級銘柄「加越(大吟醸)」の酒母を仕込んでいるひと回り小さなタンクがある。より厳重な温度管理をしている。我々はご覧の通り、キャップをかぶって髪の毛などが飛散しないように衛生管理している。発酵タンクに櫂入れをしている様子。量からすれば「留添え」を終えたタンク。作業しやすいように、タンクの高さの少し上に2階の床が作られている。上層はけっこう固くなっていて、櫂を入れるとブシュッと泡立つ。最後に「フネ」からしぼったばかりの酒をすくっていただく。何と言っても旨い!! でもこの吟醸は昨晩から搾り出して時間が経過し、「責め」の部分になっていたので、やや味が多い。個人的には別に飲ませてもらった「ヤブタ」で搾った純米酒のほうが、ちょうど中取れあたりですっきりとしていました。本当に旨い!瓶詰め生酒とは比べものになりませんでした。帰りは最寄の粟津駅まで社長にお送りいただき、ありがとうございました。以下の写真のショップで加越のいろいろな銘柄を扱っています。(7000円以上で送料無料。それ以下の場合は全国一律525円。)

2007/12/10

コメント(0)

-

旨い日本酒を飲む会

11/29付けの記事の続きです。「僧坊の酒」のあとに飲んだ「チョッと気になるお酒」を紹介します。「川中島 純米にごり」(長野市・酒千蔵野)この蔵は1540年創業だそうです。信州で最も古く、川中島合戦以前から酒造りをしているという。(全国でも7番目に古い)この「川中島」は蔵元のお嬢さんが醸したものだが、最近この小さな蔵がめきめきと評判を上げているようで、今後注目されるだろう、と幹事の鈴木さんはコメントしていた。にごり酒は女性に好まれるようで、年配の女性会員がさかんに「美味しい!美味しい!」といって飲んでいた。「川中島合戦セット」も売られている。「久遠の理想 純米大吟醸」(岡山県倉敷市 菊池酒造)「久遠の理想」は早稲田の校歌に出てくるらしい。今年早稲田大学は創立125周年で、大隈重信の「人生125歳説」から、早稲田では125という数字が特別な意味を持つとのこと。この蔵元が早稲田OBなのかどうか知らないが、残念ながら本会には早稲田出身者はいなかった。酒自体は好みは別として、「YK35」的な香り立つお酒。(実際は山田錦40%、使用酵母は不明)「加賀吟醸 純米大吟醸」(石川県小松市 加越)ご覧いただけるでしょうか、上のラベルに稲穂が付けられています。これは以前に私が「利き酒会 マッチングテスト」において賞品としてもらったお酒。今回初参加の「旨い日本酒を飲む会」に、ご挨拶がてら持参したもの。試飲会での縁で、最近北陸へ行った際にこの蔵(加越)を訪問したが、蔵内清掃は行き届き、蔵人の挨拶も必ず全員が大きな声で、気持ちよかったです。ちょうど上槽したて(搾りたて)の酒を飲みましたが、やはり旨かった!後日、蔵見学の様子はアップします。(送料525円)この酒は、「旨い日本酒を飲む会」で飛び入りノミネートしたわけですが、最後の投票では結構評判が良かったです。(香りは抑え目)「十一代目 源三 純米大吟醸」(盛岡市 あさ開)半世紀ぶりに復活した昔ながらの木桶で仕込んだ生モト造りの純米大吟醸原酒。一度の仕込みで4合瓶2000本しかできない、「首吊り」「斗瓶取り」の貴重なもの。使用米は岩手の「吟ぎんが」。さて、「旨い日本酒を飲む会」はなかなか面白い。その日の酒肴も幹事の鈴木さんがメニューを組み立てるらしいが、今回は以下の通りでした。・柿の白和え・山葵漬け、野蒜味噌・平太郎(小さな魚。うまい!)・珍味 柚べし・スモークサーモンのサラダ・お造り びんちょう鮪、やりイカ素麺・けんちん饂飩・香の物ご馳走様でした。十数名の会ですが、最後の投票(一人3票を持つ)で、比較的多くの支持があったのは以下の通りです。白隠正宗、菩提モト・花巴、川中島、加賀吟醸、十一代目 源三

2007/12/06

コメント(0)

-

杜氏 農口尚彦氏

現代の名工・能登四天王として名高い農口尚彦杜氏にお会いしてきました。NHK列島スペシャルにも登場されていたので、ご存知の方も多いと思います。75歳にして現場でご活躍、以前は「鬼の農口」と言われたようですが、とても穏やかな「お父さん」のような存在でした。後日、蔵訪問の様子をアップします。それにしても農口杜氏の醸された山廃は本当に旨かった。

2007/12/03

コメント(0)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- やっぱりブルゴーニュ&シャンパーニ…

- ジャッキー・トルショー・マルタン /…

- (2025-11-16 15:33:26)

-

-

-

- ビールを語ろう

- サントリー生ビール 名前・似顔絵入…

- (2025-11-16 17:50:20)

-

-

-

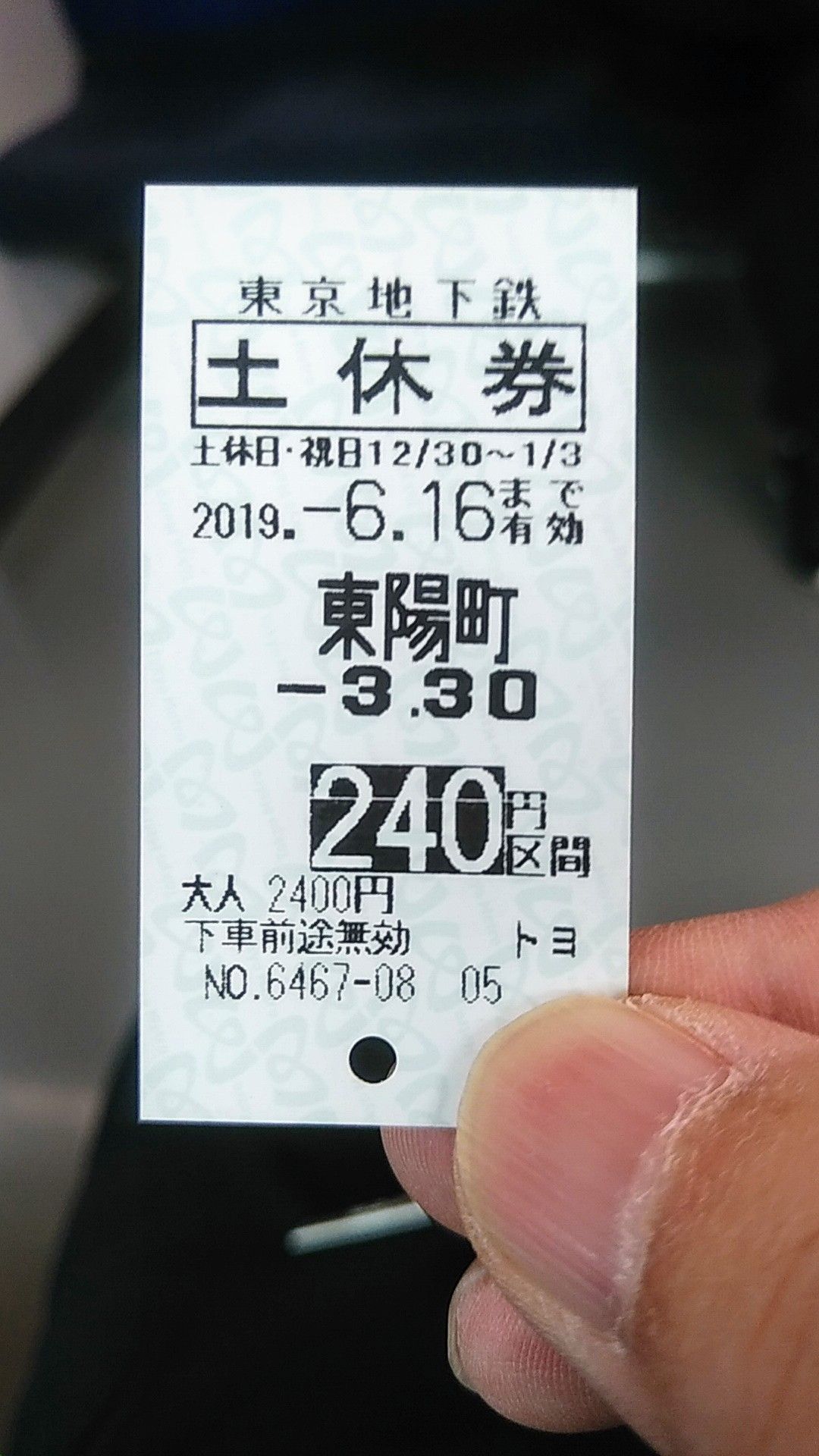

- ★居酒屋★

- 2019/03/30SAT!千年の宴!

- (2025-11-18 10:00:25)

-