2020年08月の記事

全33件 (33件中 1-33件目)

1

-

週刊「ジージの絵本」インドみんわ・さいわマギー・ダフ えホセ・アルエゴ アリアンヌ・ドウィ「ランパンパン」(評論社)

インドみんわ・さいわ マギー・ダフ え ホセ・アルエゴ アリアンヌ・ドウィ「ランパンパン」(評論社) 「でておいで、ねずみくん」の絵を描いていたホセ・アルエゴの描いた絵本です。原作はインドの民話(みんわ)らしいのですが、「女房(にょうぼう)」を王様にさらわれた「くろどり」くんが、王様から女房を取り返すお話しです。 表紙をご覧いただくとおわかりでしょうが、鳥かごに入れられているのが「くろどり」くんの「にょうぼう」です。 王様相手に、たたかう「くろどり」くんの装束(しょうぞく)はこんな感じです。 抱えているのが、進軍の太鼓で、「ランパンパン」は太鼓の音です。頭にかぶっているのが胡桃の殻で出来た兜(かぶと)です。ホセ・アルエゴという人の絵です。 この絵本の面白さは、彼の絵の面白さですね。「くろどり」くんの、この眼付とか、王様の兵隊とかニワトリとかゾウとか、いろいろ、たくさん出てくるシーンですね。 ああ、そうだ、もう一つは、闘う「くろどり」くんの仲間のユニークさですね。ここの所「ねこ」の絵本に偶然出会っていますが、今回の猫はこんな感じです。 中々な顔をしていますでしょ。ぼくは気に入っているのですが、いかがでしょうか。 もっとも、このシーン、実は一匹の猫なのですが、なぜ、こんな絵になっているのでしょうね。絵だけの「仕掛け絵本」というおもむきですが、興味のある方は図書館にでも行って探してみてください。 1989年に出版された絵本で、新しく購入することはできないようですね。ご覧になるとしたら、やはり図書館でしょうね。追記2022・07・04 考えてみれば40年以上も昔に出版された絵本です。わけのわからなさがおおらかで楽しい絵本です。大人の感想ですが、とても優れた編集者がいたことを感じさせてくれる本です。最近の絵本についてよく知っているわけではありませんからいい加減な発言ですが、子どもたちが「なんだこれ?」と思って出会う世界も少しづつ変わってきているのでしょうね。なんだか、すぐにわかったり、何かの役に立ちそうな本がふえたような気もします。 子供の世界を大人の尺度でわかったつもりになりたがる時代、子どもを大人の世界の物差しに従わせたい時代、そんな雰囲気を感じます。それって、正しいのでしょうか? そう言えば「質の悪い子ども」とかいう言葉がネット上に踊っていますが、ものすごいことをいう人が現われましたね。国政選挙の演説の発言だそうです。アゼンとして、言葉をうしないましたが、口にした人は子どものことなんて、ホントは興味ないんでしょうね。何とも言えない時代になったことを実感しました。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.08.31

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 長田悠幸・町田一八「シオリエクスペリエンス 15」(BG COMICS)

長田悠幸・町田一八「シオリエクスペリエンス 15」(BG COMICS)「ゆかいな仲間」ヤサイクンの、8月のマンガ便に入っていました「シオリエクスペリエンス(15巻)」(BGコミックス)です。 2020年、8月25に発売の最新号ですね。出たてのホヤホヤで、表紙のプリンスくん こと八王子 茂くん、えらい出世ですね。 14巻では、海の向こうアメリカで「Bridge To Legend」、通称BTLの一次予選を勝ち抜いた二人、「ニルヴァーナ」のカート・コバーンとジャニス・リン・ジョプリンがジャック・インするバンド「The27Club」の話が出てきて、さては、お次はイギリスの二人、「ローリング・ストーンズ」のブライアン・ジョーンズと「ドアーズ」のジム・モリソンの話では、と見当をつけていたのですが、ヤッパリそうでした。 出てきちゃいましたよ、4人とも。 日本では「タピオカズ」との全国ツアーで盛り上がる「SHIORI EXPERIENCEシオリエクスペリエンス」なのですが、最後の見せ場は、いよいよ、本田紫織さんにジャック・インしているジミ・ヘンドリックスの登場です。 ああ、どうするんでしょうね、ここから。上の二つの絵がうれしいぼくは65歳を越えているのですが、読者の方の平均年齢はいかほどなのか、そこが知りたいですね。 ともあれ、どうも、はなしがおおきくなりすぎていますが、どうやって収集するのでしょうね、楽しみと不安と、半分半分ってところでしょうか。 またしても、次号が楽しみですが、次は2021年の正月ぐらいでしょうね。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.08.30

コメント(0)

-

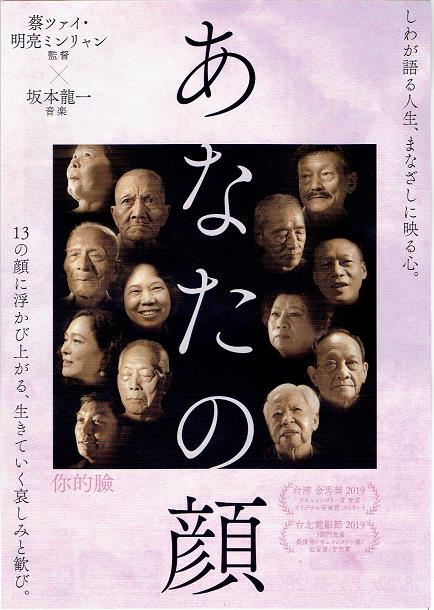

ツァイ・ミンリャン「あなたの顔」元町映画館no52

ツァイ・ミンリャン「あなたの顔」元町映画館 2020年の8月も、もう28日です。金曜日ですが、今週は一日も出かけていません。酷暑が続いていますが、理由は暑さではなくて,「ヤボヨウ」をため込んでいたからです。 丸々、一週間閉じこもっていたせいでしょうか、とうとう辛抱しきれずに出かけました。行先は元町映画館、で、今日は、気にかかっていた「あなたの顔」が最終日です。 蔡明亮という監督は、かなり有名な人らしいのですが、評判の「精神0」と「れいこいるか」に挟まれたプログラムで、客は数人でした。 映画が始まったようです。画面いっぱいに、年配の女性の顔が映し出されています。女性は無言のまま目が動いています。口元が微妙に動いて、眼が別の方向を向きます。何分経ったでしょう。カメラは固定されているようで、女性の顔の位置は変わりません。フィルムはまわり続けていて女性の少しづつ変わる表情を映し出しています。「なにか、しゃべりたい?」 そんな声が聞こえてきて、会話が始まりました。なんだかホッとしましたが、これが13人つづきました。 居眠りをしていて、結局、何もしゃべらない老人もいました。もちろん、見ているぼくも居眠りをしてしかるべきだと思うのですが、寝ているのはスクリーンを大きな「顔」で占拠している老人でした。 最後に出てきたのがリー・カンションという、他の人に比べると少し若い男性でしたが、彼はよくしゃべりました。この人は俳優らしいですね。 無言の顔に、おしゃべりがつくと、何か意味があるように感じますね。黙った顔ばかり見ていると、「声」が無性に懐かしいのです。 一人当たり、おそらく5分を超えるクローズアップで、フィルムはまわり続けのワンカットです。客席のぼくは、ただ、ただ、見ず知らずの人の顔の形や目つきを眺めているだけです。 スクリーンにあるのは「顔」と、人によっては「声」がついています。ただそれだけ。クローズアップされて、何もしゃべらない「顏」って何でしょうね。 写真ではなく、映像だというところがポイントのような気がしました。チラシに13人の顔の写真が載っていますが、別人のようです。 映画は台北の中山会館のホールを映し出して終わりました。ここは歴史的にも有名なホールのようです。14番目の「顔」が中山会館のホールだったのですね。 何も起こらないことは予想がつきましたが、本当に何も起こらないまま、エンドロールが廻りはじめました。 最初に書いた「ヤボヨウ」は、新コロちゃん騒ぎの間、女子大生の皆さんとZOOMという初体験の装置でお話しした、レポートの成績付けだったのですが、その「授業」の時に、学生の皆さんのPCやスマホの画面に映し出されていたに違いない、「自分の顔」のことをふと思いました。本当は、彼女たちに何を見られていたのでしょうね。 監督 蔡明亮ツァイ・ミンリャン 製作 クロード・ワン 製作総指揮 ツァイ・ミンリャン ジェシー・シー 撮影 イアン・クー 編集 チャン・チョンユェン 音楽 坂本龍一 キャスト リー・カンション 2018年・76分・台湾 原題「Your Face」・「你的脸」 2020・08・28元町映画館no52追記2020・08・29 帰宅してみると、長い間、首相の座に居座っていたAという人の辞任が報じられていました。年が同じとだからかもしれませんが、この人の顔がぼくは嫌いです。まあ、顏だけではありませんが、不思議な醜さがあると思うんです。 繰り返し、さまざな「画面」上に映し出されてきた、醜い「顔」の露出も減るのかと思うと、ホッとしました。 それにしても「顔」って不思議ですね。普通、自分のにしろ、他人のにしろ、じっと見たりしないということに今日気付きました。ボタン押してね!にほんブログ村

2020.08.29

コメント(0)

-

ワン・シャオシュアイ「在りし日の歌」シネ・リーブル神戸no64

ワン・シャオシュアイ「在りし日の歌」シネ・リーブル神戸 1980年頃からでしょうか、中国からやってくる、パンダの名前が「ランラン」とか「カンカン」とか、どうして二文字の繰り返しなのか不思議でした。もっとも、ぼくはパンダと出会ったことが一度もありませんから、それほどのこだわりはありませんが、この映画を観ていてわかりました。子供の愛称だったんですね。 この映画には「シンシン」と「ハオハオ」という二人の同い年の少年が登場します。双子のように誕生日まで一緒です。親同士も仲良しです。親友といってもよさそうです。見たのはワン・シャオシュアイ監督の「在りし日の歌」です。 1980年代でしょうか、子供の誕生日、一つのケーキを二人の子供が一緒に吹き消し、大人たちが破顔一笑するシーンがこの映画の始まりでした。 チラシの食卓シーンは、その少年の一人「シンシン」の家族の「在りし日」の写真です。食卓には炒め物と包子、茹でピーナツとスープと饅頭があります。夕食です。機械工の父親ヤオジュンは酒を飲みます。白酒、日本で言えば焼酎です。工場で働く母親のリーユンは左利きです。息子のシンシンは紅衛兵の赤いリボンをつけています。もちろん一人っ子です。 写真の貧しいながらも穏やかな夫婦の生活に、最初に入る亀裂はリーユンが二人目の子供を身籠ってしまうことです。「命令」なのか「自粛」なのか、「一人っ子政策」の政治的スローガンがBGMのように流れてきます。 血相を変えて彼女を病院に連れて行くのは「ハオハオ」の母親です。親友だったはずの女性でした。職場の上司として命令する「親友」のことばにリーユンは堕胎を余儀なくされ、出血が止まらない手術の失敗で二度と身ごもることができないことが暗示されます。 二つ目の亀裂は元気者の友達「ハオハオ」と遊んでいた、引っ込み思案の「シンシン」が、水辺の事故で命を落とすことです。 父親のリウ・ヤオジュンは息子を担いで病院へ走ります。しかし、息子を助けることはできませんでした。 二つの亀裂が原因なのでしょうか、二人は「友人・知人」と「住み慣れた町」を捨て南の町へ流れてゆきます。 言葉も通じない、友人もいない、誰も二人のことを知らない海辺の町で、働き、雨が降れば床が水浸しになる住居で暮らし続けます。故郷を捨てた二人は、その町でシンシンの身代わりでしょうか、男の子を養子にして育てています。 三つ目の亀裂は、年頃になった養子の男の子が二人のもとから去って行くことでした。ヤオジュンは、姓の違う「身分証明書」を息子に渡し、親でも子でもない関係、独立を認めます。義理の息子が去った家の食卓に、隠されていた昔の写真が置かれています。あのチラシの写真です。暗い食卓の上の明るい家族の写真が載っています。夫婦はもう若くありません。 ヨン・メイ という女優さんが演じる妻ワン・リーユンと、ワン・ジンチュンの演じる夫リウ・ヤオジュンの夫婦の物語でした。 失礼ですが、二人の俳優ともう一度 どこかで出会ったとしても、ぼくには、それがあの夫婦だったと気付くことはないでしょう。目立たない、何とも言いようない「普通の人たち」でした。 にもかかわらず、見終えて何日もたちましたが、和解したのでしょうか、家を去った男の子からの携帯電話に、二人が代わる代わる出るラストシーンが浮かび上がってきて涙が止まりません。 映画は「子ども」をうしなった母リーユンが夫ジンチュンと過ごした30数年の日々を描いていました。 3時間という長丁場の中で、二人以外の登場人物たちはさまざまに語り、意見を主張するのですが、二人はほとんどしゃべりません。表情も大きく動きません。特に、主人公である女性は、この映画で一番セリフが少ない役であるにもかかわらず、確かに主人公でした。 リーユンが一度だけ、涙をポロポロこぼすシーンが浮かんできます。堕胎を強要され、一人息子を失い、永遠に誰の「母」であることも出来なくなった涙でした。夫のジンチュンはなすすべなく、黙って妻の腕を掴むだけです。 寡黙なリーユンが一度だけ意思をはっきりと口にするシーンがありました。「あなたが離婚を望むなら、私は受け入れます。」 夫の裏切りを予感したリーユンのセリフです。ぼくは、正直ギョッとしましたが、夫のジンチュンは不倫を見通されていることを知り呆然としていました。たたみかけるように、リーユンの自殺のシーンが映り、ジンチュンは命を絶とうとした妻を、あの、一人息子シンシンの事故の時のように、無我夢中で担ぎあげ、文字通り、懸命に走ります。 映画の終盤に二人は、捨てた北の町に戻り、死んだ息子の墓に詣でます。20数年ぶりでしょうか。 母親は墓に供えた蜜柑を食べ、父親はあの頃のように白酒を飲みます。「在りし日」の写真の食卓のまま、息子の墓を間にして二人は座っています。 二人は見つめ合ったりするわけではありません。ただ、ボンヤリと街の風景を見ているだけです。 二人の目の前には「在りし日」とは様変わりした北の町がスモッグのなかで霞むように広がっています。文化大革命の失敗以来、「共産主義」的「資本主義」体制という、摩訶不思議な「国家資本主義」ともいうべき経済政策が作り上げた「新しい町」がそこに在りました。 年を取ったのでしょうか、こういうシーンが、かすかな「憤り」の気分を湧きあがらせながら、心をとらえて離しません。 あの時、堕胎を迫った友人は、大きなお屋敷の奥様として、南の町から臨終の場に駆け付けたリーユンに詫びながら「しあわせ」に息を引き取ります。「妊娠」の責任を押し付けるためだったのでしょうか、ジンチュンを不倫に誘った女性は白人との混血の少年を育ててアメリカで暮らしています。 シンシンを水辺に突き落した少年は、自らの過ちをリーュンとジンチュンに告白する誠実な医者になっています。 みんな、自分の生活を懸命に守り続けて、今があるのです。誰ひとり、主人公の夫婦を不幸に陥れようとした人はいません。 しかし、それならば、なぜ、「普通の生活」を生きてきたリーュンはこんなに寂しく孤独な人生を送らねばならなかったのでしょう。 これが、この映画がぼくに問いかけた「問い」でした。映画を見てから、考え続けていますが、うまくいえる答えはわかりません。しかし、正しいかどうとか、立派かどうかとか、そういうことは知りませんが、リーユンの生活こそが「普通の生活」だ ということはわかります。 エンド・ロールに「中国電影局」の上映許可のマークが映し出されるのを見ながら感じた違和感は、今でも感じ続けています。 映画に描かれたリーユンとその夫の人生の姿は、明らかな社会批判だと思うのですが、そんなことは歯牙にもかけないのが、中国に限らず、現代の社会なのでしょうか。 監督 ワン・シャオシュアイ 製作 ワン・シャオシュアイ 脚本 ワン・シャオシュアイ アー・メイ 撮影 キム・ヒョンソク 音楽 ドン・インダー キャスト ワン・ジンチュン(夫 リウ・ヤオジュン) ヨン・メイ (妻 ワン・リーユン) ワン・ユエン(二人の息子シンシン:リウ・シン) シュー・チョン(友人 シェン・インミン) アイ・リーヤー(友人の妻 リー・ハイイエン) ドゥー・ジャン(友人の息子ハオハオ:シェン・ハオ) チー・シー(シェン・モーリー) リー・ジンジン (ガオ・メイユー) チャオ・イエングオジャン(チャン・シンジエン) 2019年・185分・中国 原題「地久天長 」英題「So Long, My Son」 2020・06・16 シネ・リーブル神戸no64追記2020・08・27 映画館で見てから、二月以上も立ちますが、感じたことをうまく言葉にすることができません。 たとえば、新コロちゃん騒ぎで、実際に肺炎を患い苦しみぬいて命を落としている人がある筈ですが、マスメディアから聞こえてくる「ことば」はそういう、確かな現実をあっという間に忘れていくようです。 神戸の地震の時でもそうでした、笑いながら肉親の骨を探していた人と実際に出会うという体験は、ぼくのその後の考え方の底に残っていますが、やはり、忘れてはいけないことというのはあるのではないでしょうか。ボタン押してね!にほんブログ村

2020.08.28

コメント(0)

-

週刊「ジージの絵本」ぶんロバート・クラウス えホセ・アルエゴとアリアンヌ・デューイ「でておいで、ねずみくん」(アリス館)

ぶん ロバート・クラウス え ホセ・アルエゴとアリアンヌ・デューイ「でておいで、ねずみくん」(アリス館) これが表紙。 で、これが裏表紙。 表紙と、裏表紙を見開きにすると、こうなります。ああ、べつに、「仕掛け絵本」とかの解説をしているのではありません。ただ、この登場ネコの方の全身姿に「惚れた」だけなのです。それだけなのです。 ネコのキャラだけで、なんだか楽しい。それだけ。おはなしはヒ、ミ、ツ!「え」を描いているのはホセ・アルエゴというフィリピン生まれの画家ですが、2012年、「かいじゅう たち の いる ところ」のモーリス・センダックが亡くなった、同じ年に亡くなっています。 「おはなし」を書いているロバート・クラウスという人も、もう亡くなっていて、この「でておいで、ねずみくん」という絵本も、2005年に出版されたようですが、今では図書館でしか手に入りません。 この「ねこ」の姿に惚れた人は、図書館で探してください。まあ、表紙の絵で、予想がつきそうなものですが、ぼくは途中までダマされていて、結果、とても笑いました。 チビラ君に贈りたいのですが、手に入らないのが残念です。追記2022・06・24 「絵本」は楽しいですね。ぼんやり眺めながら寝てしまっても問題ありません。とりあえず谷川俊太郎が関わったものを紹介しようかなと思っていますが、いろいろ不思議なものもあって、ずっと寄り道で、結局お昼寝です。マア、そのうち何とかなるでしょう(笑)。 ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.08.27

コメント(0)

-

ベランダだより 2020年8月26日「おくらの花が咲きました!」

ベランダだより 2020年8月25日「おくらの花が咲きました!」 ベランダの植木鉢に「オクラ」が植わっています。花が咲きました。ピンボケですが正面からだとこうです。 全景はこんな感じですが、葉っぱばっかり成長しているようです。 実は、これは一週間ほど前の写真です。本日、2020年8月26日現在ではこうなっています。 実にデカイ! オクラの実です。食べ時は過ぎていますが、どうするつもりなのでしょう。種でも取ろうというのでしょうか。なっている実は二つだけです。もう花は咲かないのでしょうか。 隣には「風船蔓」が、次々と実をつけては、枯れています。こちらは、毎年、種を取っているようです。 何となく、夏も、もう終わりそうですが、クーラーのない暮らしは、まだまだ「アツイ!」です。 2020年、夏の終わりのベランダでした。ボタン押してね!

2020.08.26

コメント(0)

-

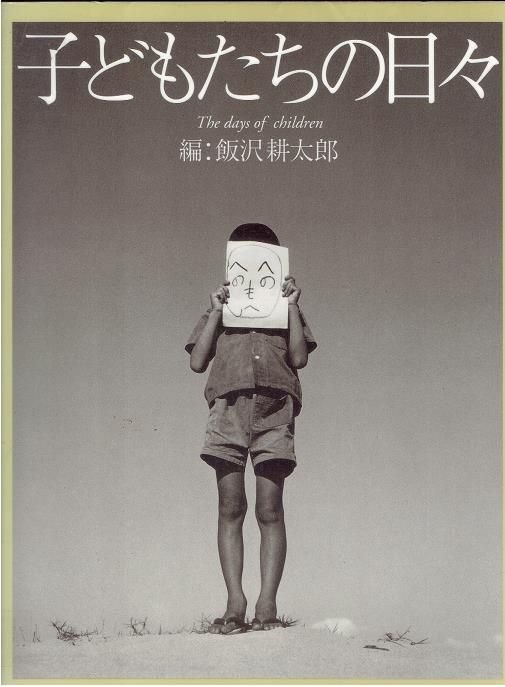

週刊 読書案内 編集 飯沢耕太郎「子どもたちの日々」(福音館書店)

編集 飯沢耕太郎「子どもたちの日々」(福音館書店) 表紙の写真は植田正治の昭和24年(1949年)の写真「へのへのもへ」です。ぼくの勝手な感想ですが、植田正治は「超現実的」、所謂、シュールな印象の写真を撮る人だと記憶に残っていて、この写真も、そういうイメージで覚えていたのですが、こうして、今、見返してみると、異様に現実的な印象に駆られます。 何をもって現実的だと感じているのか、われながら判然とはしないのですが、この少年は確かに、「あの頃」いた少年の一人だという確信のようなものを呼び起こしてくるのです。 もちろん、昭和二十年代の最後に生まれたぼくは、この少年自身ではありません。しかし、この写真に流れる「空気」は知っていると思いました。 もう一枚、この写真集にこんな写真がありました。 長野重一という人の《児童公園のこども 東京 市ヶ谷(曙橋下)》という写真です。 「へのへのもへ」の仮面が、「ウルトラマン」に変わるのに要した時間が17年だという事実には興味を惹かれますが、この少年は、明らかに浦沢直樹の傑作マンガ「二十世紀少年」のモデルだと思いました。 ウルトラマンのお面をつけた彼は、ぼくより少し年下だと思います。 話しは変わりますが、神戸から明石あたりの町を、もう、二年以上も徘徊しながら、街の通りに小学生ぐらいの子供がいないことに、最近、ようやく気づきました。 バギーにのったり、おかーさんの自転車に乗せらたり、手をひかれたりして行きすぎる、もう少し小さな子供には時々会うことができます。 今日も、垂水の商店街を歩いていて、女性の話しかける声でふりむくと、おかーさんが荷台、いや、子供用に設置された後部座席でぐずっている女の子に、前を向いて歩きながら話しかけているのでした。 立ちどまって見ていると、女の子は、そばを通り過ぎながら、疑わしそうな目で、じっと、こちらを見ていましたが、老人の顔が見えなくなると、ご機嫌を直したようで、「あのねえー、あのねえー」と元気な声を上げていました。もう少し、大きな子供たちはどこに行ってしまったんでしょう。 木村伊兵衛「紙芝居屋のいる光景」「東京(月島) この写真集の編集者飯沢耕太郎は、1995年に出版されたこの本が編集された時点での「路上の子供たち」の行方について、語っていますが、たとえば木村伊兵衛の、あまりにも有名なこの写真のように、子供たちがいた時代があったことに、今となっては驚きます。 これは東京の「月島」らしいのですが、こんなふうに子どもというのはいたものだったと思うのです。が、半世紀たった今、彼らはどこに行ってしまったんでしょうね。 ブログを読んでくれているらしい知人が東京にいます。ついでですから、昭和29年の東京駅八重洲口の当時の写真も載せておきましょう。 木村伊兵衛「東京八重洲口」昭和29年 ぼくには、この写真に写っている工事中のビルが、一体何であるのかもわかりませんが、ひょっとしたら、東京の人は面白がってくれるかもしれません。 そういえば、架橋のコンクリートの下のジャングルジムは、1964年の2年後の光景でした。 写真集を眺めるようになって、街を歩きながら、何となく風景の見方が変わりつつあるかもしれません。不思議なものです。追記2022・07・05 東京にあこがれていたころがありました。もう遠い昔のことです。最近、晶文社の吉本隆明全集をパラパラしていて、彼が戦前の東京の少年だったこと、都会の子どもだったことを改めて感じましたが、考えてみれば昭和10年代に省線沿いに見えた風景で、たぶん変わらないままあるのは皇居だけなのかもしれないと気づいて、ちょっと、ギョッとしました。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.08.26

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 チャールズ・M・シュルツ「完全版ピーナッツ全集 2」(谷川俊太郎訳・河出書房新社)

チャールズ・M・シュルツ「完全版ピーナッツ全集 2」(河出書房新社) えらい本を見つけてしまいました。市民図書館の新入荷の棚にありました。そう思って借りて帰ると、本屋さんのパートさんのチッチキ夫人は出版されているのを知っていました。「すごいねえ。河出書房新社の快挙やねえ。」「買うてくれたらうれしいけど、一冊2800円で25冊やろ。売れへんわよ。」「シュルツって男前やねえ。ファンはよう知ってるんちゃうの。買う人おるやろ。百科事典みたいでええやん。好きな時に、好きな時代のチャーリ・ブラウン読めんねんで。」「うん、シュルツいう人が男前なんは知ってたけど、いまさらそれでは売れへんなあ。廃品回収に本出す時代やねんから。えっ、ひょっとして買うつもり?」「うーん、まあ、とりあえず図書館やな。それより、シュルツって1922年生まれで、2000年に亡くなってはるよ。ガンやて。『ピーナッツ』の連載は1950年10月2日からやって。1999年に病気がわかって引退しはったらしいけど、翌年に亡くなってる。50年間、17897編。それ全部全集に集めて、全25巻やで。」「一生、スヌーピーやってはってんね。えらいねえ。」 そういうわけで、第2巻(1953年~1954年)の「ピーナッツ」です。マンガの頁は310ページ、1ページに12コマ入っているようですから、4000コマくらいのマンガが入っていて、谷川俊太郎さんの訳がついています。 絵はまだ素朴ですが、ルーシーも、チャーリー・ブラウンも、シュローダーも、ライナスも、もちろんスヌーピーも健在です。 今回はルーシーのすばらしさを紹介しましょうね。 ルーシーはシュローダーが好きなんですが、芸術家シュローダーにはルーシーが理解できません。哀しいですね。 夢見る乙女ルーシーは星を数える少女だったのです。もちろん、無粋男のチャーリーにはルーシーの行動は理解できません。 もちろん、天空に広がる星たちも、ルーシーの乙女心を、わかってくれません。あのルーシーには、こんな悲しい過去があったのですね。 これが、シマクマくんが生まれた頃の、つまり66年前の「ピーナッツ」でした。よく考えてみると、チャーリン・ブラウンとか、あのライナス君とか、年上だったんですね。 ともあれ、次回は、もう少し最近の巻を探してきますね。お楽しみに。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.08.25

コメント(0)

-

アンドレア・レビ「スモール・アイランド」神戸アートヴィレッジ

ナショナル・シアター・ライヴ 2020アンドレア・レビ「スモール・アイランド」神戸アートヴィレッジ 第2次世界大戦から1948年にかけてのイギリスを舞台に、英語教員になる夢を抱いて植民地ジャマイカから宗主国イギリスに旅立つ女性ホーテンスと弁護士を目指す男性ギルバートという二人の若者と、リンカンシャーの「農民社会」のしがらみから逃れたい一心で、「紳士」である銀行員の男性と結婚した、牛飼いの農民の娘である女性クイニーの3人の苦難の人生の物語でした。 ジャマイカという国は、ボルトとかパウエルという陸上競技のスプリンターか、ボブ・マーリーのレゲエという音楽のイメージしかありませんでしたが、1961年に独立を果たすまで、イギリスの植民地国家であり、先住民たちは絶滅し、奴隷として「移入」されたアフリカ系の「黒人」が90%以上を占める社会だそうです。 「スモール・アイランド」という題名は、まず、二人の若者が生まれ育った「ジャマイカ」というカリブ海の島を指すのですが、やがて、彼らが憧れた「イギリス」本国をも指していることが明らかになります。 最後に、このお芝居を見終わった人たちは、己の所属する「階級」や「人種」を「常識」として、「他者」を排斥することで、一見、平穏な生活を送っているこの「場所」こそが、「スモール・アイランド」と名指されていることに気付くことになります。 リア・ハーベイとガーシュウィン・ユースタシュ・Jr.が演じるジャマイカからの移民の二人の熱演も素晴らしいのですが、エイズリング・ロフタスの演じるクイニーの大胆で、コミカルな演技が印象に残りました。なにせ、舞台上で赤ちゃんを産み落とすのですからね。 このお芝居でも、印象に残ったのは「音楽」でした。おそらく、ジャマイカの民俗音楽なのでしょうね、中米風なエキゾチズムもありますが、舞台のテンポとムードによくマッチしていました。 ブレイディ・みかこの著作や、映画「レ・ミゼラブル」が活写するヨーロッパの伝統社会の「歪み」に鋭く切り込みながら、「人間」の存在の「肯定性」を美しく描いているこういうお芝居が上演されている、ヨーロッパ文化の分厚さをつくづく感じた舞台でした。 演出 ルーファス・ノリス 作 アンドレア・レビ 翻案 ヘレン・エドムンドソン キャスト リア・ハーベイ(ホーテンス) エイズリング・ロフタス(クイニー) ガーシュウィン・ユースタシュ・Jr.(ギルバート) 2019年・207分・イギリス 原題「 Small Island」 2020・08・17・神戸アートヴィレッジセンター追記2020・08・23ブレイディ・みかこの「子どもたちの階級闘争」(みすず書房)・「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」(新潮社)、ラジ・リの映画「レ・ミゼラブル」の感想はこちらからどうぞ。 ボタン押してね!にほんブログ村

2020.08.24

コメント(0)

-

クリストファー・ノーラン「ダンケルク」109シネマズエキスポシティno1

クリストファー・ノーラン「ダンケルク」109シネマズ大阪エキスポシティ 映画.com 今日は最先端(?)らしいIMAX映像を見るために、万博公園にある映画館までやって来ました。映画はクリストファー・ノーランの「ダンケルク」です。 IMAX映画がいかなるものか、クリストファー・ノーランという監督がどんな映画を撮っている人なのか全く知りません。 少しだけ知っているのは、ダンケルクの撤退という歴史についてだけでした。この戦いから4年、ノルマンジーで、連合軍が再上陸するまで、ヨーロッパ大陸にはナチスの風が吹き続けたはずです。 それにしても、まあ、映画館でチケットを購入し、会場に入って驚きました。画面が半端じゃないのです。前方の壁一面がスクリーンでした。 予告編が始まってIMAX初体験です。テロリストに襲われた劇場のシーンがテンポよく展開しますが、異様な気分になりました。「これがIMAXか」と思いながら、ほぼ最上階の席を選んなことを正解だったと思いました。なんというか、画面が大きいだけということではなさそうです。 美術館で展示されいる絵を見るときに額縁に顔を突っ込むようにして見ることがありますが、あんな感じです。絵の場合は筆づかいや、色の重なり、画家が描いているその瞬間の臨場感を味わいたい、そういう見方ですが、このスクリーンは、もっと空間的です。 映画.com そんなことを考えていると本編「ダンケルク」が始まりました。迫真の臨場感と展開のスピードに翻弄され続けて映画は終わりました。これで、立体横揺れ蟻では、とてもではないですが付いていけないと思いましたが、ちょっと試してもいいかなというのが正直な感想でした。 展開の面白さについては多くの人が書いていらっしゃるので端折りますが、映画の始まりから終わりまで、引っ掛かり続けたことがありました。 この「戦争映画」には「今・ここ」しかないという印象のとても強い映画でした。「今・ここ」しかないのが「戦場」であるという「リアル」は映像技術の効果もあって思う存分味わえます。 突如、連射される銃弾、爆撃機は見えないのに降ってくる爆弾、スピット・ファイア―の操縦席、これ以上やると、観客が嫌がるのではないかというくらいの迫力です。たしかに、IMAXはすごい。 しかし、「今・ここ」しかない「戦争」というものはあり得ません。予告なしに、降って湧いたように起こるテロや自然災害の現場と戦争は違うのではないでしょうか。 ましてや、歴史的撤退作戦として記録に残されている「ダンケルク」です。必ず敵がいて味方がいるはずです。政治があって、作戦がある筈なのです。 「ダンケルク」であれば、目の前の大魚を逃してしまいそうなドイツ軍と、国家と政治生命の危機に青ざめているチャーチルの姿を何故映し出さないのでしょう。 歴史的事実として、この海岸に集結した40万の連合軍兵士の、三分の一はフランス兵だったはずです。映画に登場した、たった一人のフランス兵は、なぜ、死ななければならなかったのでしょう。 数万人の兵士がドイツ軍の捕虜になり、フランスが降伏するという結果について、何事とも語られないにもかかわらず、スピット・ファイア―のパイロットは何故あれほど英雄的に描かれていたのでしょう。 たぶん、クリストファー・ノーランという映画監督に意図がそこに在ったからに違いありません。 面白いことに、イギリスの漁港からダンケルクの敗残兵の救出のために出港する「民間」の小型船に乗り組む三人の男を映し出すプロットに答えがあるように思いました。 映画.com 戦死した兵士の父親が船長で、次男である兵士の弟、そして、同じ村の青年が乗り組んでいる小型船が戦場に向かうシーンです。 興味深いのは、この船上のシーンはIMAXの空間的な映像効果がほぼ不必要な印象のシーンだということです。 この小さな民間船は転覆したボートの上で漂流している兵士を救い、ダンケルクから船いっぱいの兵士を輸送して港に帰りつきますが、その間の船上の出来事を丁寧に映し出し、映画全体の、そして、この「戦争」と「戦場」のいわばナレーションの役割を負っていると感じました。 頭上で行われている空中戦は「ロールス・ロイス」対「ベンツ」のエンジンの戦いであること。戦争を始めたのは自分たちの世代であること。戦場の恐怖は、ただ震え続けるだけでなく、味方の若い船員を事故死させてしまうほどの暴力的であること。 そして、老船長は恐怖にかられる兵士と若者たちに向かって、救出に行く理由を語ります。 敵地の浜辺で死に晒されて「震えている息子たち」を救いに行くのは、軍人であろうがなかろうが、「親たち」の当然の仕事だというのです。 このセリフが語っていることは、チャーチルの政治的意図とも、ドイツ軍の作戦とも、なんの関係もない、「今・ここ」で起こっている出来事に出くわした「家族」の論理でした。 ぼくには、衝撃的で、おそらく、この映画を忘れられないものにしたセリフだったと思います。このセリフのリアリティのために、方法としてのIMAXが動員されていたかのようでした。 しかし、手放しで称賛していいのでしょうか。クリストファー・ノーランの「鬼才」が、チャーチルの政治生命を救った歴史的瞬間をドキュメントして見せたことは事実ですが、歴史を知らない多くの観客に、国民総動員、「ナショナリズム」の論理を、ある「正しさ」として刷り込んで見せたことも事実なのではないでしょうか。 この映画が「あと味」として残した、この「正しさ」に対する「イヤな感じ」について考え始めると、この映画の感想はかなり書きづらいものでした。ただ、この監督については、強く惹かれるものを感じたのも事実なのです。当分、追っかけるしかないようですね。 監督 クリストファー・ノーラン 製作 エマ・トーマス クリストファー・ノーラン 製作総指揮 ジェイク・マイヤーズ 脚本 クリストファー・ノーラン 撮影 ホイテ・バン・ホイテマ 美術 ネイサン・クロウリー 衣装 ジェフリー・カーランド 編集 リー・スミス 音楽 ハンス・ジマー 視覚効果監修 アンドリュー・ジャクソン キャスト フィオン・ホワイトヘッド(トミー・英国陸軍二等兵) ハリー・スタイルズ(アレックス・英国高地連隊二等兵) アナイリン・バーナード(ギブソン・無口な兵士、実はフランス兵) ジェームズ・ダーシー(ウィナント陸軍大佐) ケネス・ブラナー(ボルトン海軍中佐) マーク・ライランス(ミスター・ドーソン・民間救助の船長) トム・グリン=カーニー(ピーター・ドーソンの息子) バリー・コーガン(ジョージ・ピーターの友達) キリアン・マーフィ(ドーソンに助けられた英国兵) ジャック・ロウデン(コリンズ・スピットファイア―パイロット) トム・ハーディ(ファリア・・スピットファイア―パイロット) マイケル・ケイン(スピットファイア―隊長・無線通信の声だけ) 2017年・106分・アメリカ原題「Dunkirk」 2020・08・05 109シネマズ大阪エキスポシティIMAXno1ボタン押してね!にほんブログ村

2020.08.23

コメント(0)

-

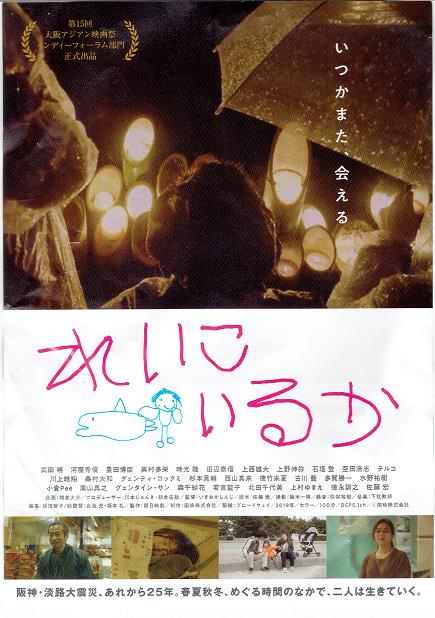

いまおかしんじ「れいこいるか」元町映画館no51

いまおかしんじ「れいこいるか」元町映画館 映画館で上映する映画に、知り合いが俳優として出ているという、ちょとうれしい話です。 チラシを見ると、確かに「上野伸弥」という名前が、知っているままの名前で載っています。徘徊で通い始めた映画館で、モギリの青年として再会して3年目なのですが、元「アメリカン・フットボール」少年だった頃からの知合いです。 そのうえ、今日は、上映後の舞台挨拶というイベントに登場すると聞きました。これは、まあ、行かねばなるまいとはせ参じたのが元町映画館です。 映画は「れいこいるか」です。チラシでは「阪神大震災、あれから25年」と謳っているのですが、見る人によって評価は真っ二つに分かれそうな内容でした。 一応、娘の「れいこ」を震災で亡くした元夫婦の、男と女の物語なのですが、これと言った脈絡はあるような、ないような展開です。 個人的に一番驚いたのは、「れいこ」の母親の「伊智子」の実家が鷹取駅前商店街に実在する、立ち飲み屋「森下酒店」だったことです。 実際の「森下酒店」には、御嬢さんが二人いるはずで、お二人とも「上野」君と同じ事情で知り合いです。だから、劇中の「伊智子」さんは、ぼくの知っている「森下酒店」のお嬢さんだったかもしれません。そういう妄想から、ぼくは「れいこいるか」という映画の内側に入り込んで、ウロ、ウロ、当てもなく徘徊するオッサンになってこの映画を見ていました。 震災の前後の神戸を須磨、鷹取、新長田、板宿、新開地と歩いて知っている人間にとって、この映画が、へたくそで、脈絡無視のワンカット、ワンカットで映し出す、どっちかというと支離滅裂な人間たちの姿が印象的でした。 「ダボ!また会おな!」 登場人物たちを支えているのがこの言葉だと思いましたが、このことばだけで日々を暮らし、25年の歳月を「あれは、確か、ここやったかいね」で乗り切ってきた、神戸の下町の「普通の人々」の真実のポートレイトがこの映画には映っていると思いました。 目が見えんようになったり、見えるようになったり、オッパイまで見せて活躍の「伊智子」ネーさん、考え事をするときは自動車の下に潜り込んでオマージュを叫びながら、サカリがついてしまう「上野」少年、ボケてしまった「森下酒店」のおばちゃん、ふと見上げる鉄人に思わず「ごくろうさん!」と声をかけて通り過ぎていくゴムの緩いジャージのニーちゃん、フィルムには登場できませんでしたが、そのあたりをウロウロしている徘徊老人のぼくも、一言かまさせてもらいます。「ダボ!お前らみんな、元気でな!おれはこの程度のはなしでは泣けへんで!若松公園や森下酒店に集まってるみんなによろしゅういうといてや。」 というわけで、われにかえると、「上野」君がニコニコ舞台の上でおしゃべりをしていましたが、ぼくは調子に乗ることなく、静かに拍手していました。 監督 いまおかしんじ 脚本 佐藤稔 撮影 鈴木一博 録音 弥栄裕樹 編集 蛭田智子 音楽 下社敦郎 キャスト 武田暁(伊智子) 河屋秀俊(太助) 豊田博臣 美村多栄 時光陸 田辺泰信 上西雄大 上野伸弥 石垣登 空田浩志 2019年・100分・日本 2020・08・19元町映画館no51 ボタン押してね!にほんブログ村

2020.08.22

コメント(0)

-

週刊 読書案内 谷川俊太郎「ベージュ」(新潮社)

谷川俊太郎「ベージュ」(新潮社) 谷川俊太郎の新しい詩集です。2020年7月30日に出版されています。図書館の新入荷の棚で見つけました。 どこ?ここではないうんここではないなそこかもしれないけれどどうかな「場」をさがしあぐねているのだみちにあたるものはまっすぐではなくまがりくねるでもなくどこかにむかっているらしいがそうだまなつのあさのくだりざかをわすれてはいけないなひとりよがりでひたすらおりていけばいい「場」があることだけはたしかだからうんそうおもっているものたちはまだいきのびているはずだそこここでことばにあざむかれながらとおくはなれたところにいてもそこにいればほらそこがここだろというばあさんがいてわからんものははにかんでいるとにかくいかねばならないなどといきごんでいたきもちがきがついてみるといつかうごくともなくうごくくものしずけさにまぎれているおんがくのあとについていってもうんみずうみのゆめがふかまるだけいちばんちかいほしにすらいけないなさけなさをがまんするしかないそうありふれたくさのはひとつみてもはじまっているのかおわりかけているのかみきわめるすべがないだろ〈そう〉は〈うそ〉かもしれないとしりながらきのうきょうあすをくらしているのがきみなのかこのわたしなのかさえほんとといかけるきっかけがみつからないただじっとしているのがこんなにもここちよくていいものか「場」はここでよいとくりかえすかぼそいこえがまたきこえてきたきずついたふるいれこーどから「場」がいきなりことばごときえうせてうんときがほどけてうたのしらべになったときわたしはもういきてはいなかった 谷川俊太郎の詩を読むときには、何となく「青空」を探してしまいます。上に引用した「どこ?」という詩は、詩集のいちばん最後に載っている作品なのですが、ここまで読んできて、いくつかの詩に「青空」という単語がでてきます。 たとえば、最初の頃にある「イル」という詩には、「空が青い 今も昔も青いが」 とか、「この午後」という詩には 若いころ、青空はその有無を言わせない美しさで、限りない宇宙の冷酷を隠していると考えたものだが、人間の尺度を超えたものに対するもどかしさと、故知らぬ腹立たしさのようなものは、齢を重ねた今も時折私を襲う。 といった詩句が出てきますが、今回、この詩を選んだ理由は「まなつのあさのくだりざかをわすれてはいけないな」 という言葉が気に入ったからです。この言葉が書かれた結果、この詩全体を覆う「青空」を感じたからという方が正直でしょうか。 この詩は「場」という言葉以外、すべて、ひらがなで書かれていますが、谷川俊太郎は「あとがき」で「ひらがな回帰」について「文字ではなく言葉に内在する声、口調のようなものが自然にひらがな表記となって生まれてくる」「文字にして書く以前にひらがなの持つ「調べ」が私を捉えてしまうのだ」 といっています。 加えて、この詩集の書名「ベージュ」についてはこんなことを書いていました。 来し方行く末という言葉は若いころから知っていたが、それが具体的な実感になったのは歳を取ったせいだろう。作者の年齢が書く詩にどこまで影を落としているか、あまり意識したことはないが、自作を振り返ってみると、年齢に無関係に書けている詩と、年齢相応の詩を区別することはできるようだ。米寿になったが、ベージュという色は嫌いではない。 2020年 六月 谷川俊太郎 コロナ騒動の最中に出来上がった詩集だったようです。ぼくのような読者には、ちょっと、感無量な「あとがき」ですが、お元気で、「詩」を書き続けられることを祈ります。追記 2024・11・23永遠に詩を書きつづけられることを祈っていましたが亡くなってしまいました。永遠を生きるの宇宙人だと思っていた谷川俊太郎さんも地球人だったんですね。 ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.08.21

コメント(0)

-

ナショナル・シアター・ライヴ 2020ステファノ・マッシーニ作「リーマン・トリロジー」神戸アートヴィレッジ

ナショナル・シアター・ライヴ 2020ステファノ・マッシーニ作「リーマン・トリロジー」神戸アートヴィレッジ 新コロちゃん騒ぎでプログラムが変わって、漸く上映になった評判の作品「リーマン・トリロジー」を神戸アートヴィレッジセンターで見ました。 平日ですが、お盆休暇に入っているのかもしれません、221分の上映時間ですから、ちょっと覚悟がいるのですが、アートヴィレッジにしては客席が埋まっていました。まあ、十数人というところですが。 演出がサム・メンデスという人です。最近、この人が監督した映画を見ました。今年(2020年)の3月に公開された「1917-命をかけた伝令」ですね。お芝居を見るのは初めてです。 構成、舞台装置、音響、俳優たちの演技、すべて新しいアイデアにあふれていました。見ごたえのある舞台だったと思います。でも、ぼくは少々眠かったのですね 1840年代、ドイツからユダヤ系の移民としてヘンリーがニュー・ヨークにやって来ます。次いで弟のフィリップ、末っ子のマイヤー。 映画.com 最初にやって来たヘンリー・リーマンはサイモン・ラッセル・ビールが演じています。写真の前列左の小男です。二人目のフィリップをベン・マイルズが演じていて、後ろの長身です。三人目のマイヤーがアダム・ゴドリー。前列の暗い表情の男です。 アダム・ゴドリーは初めて見るかなと思いますが、残りの二人は知っていました。サイモンは「リチャード2世」をナショナルシアターで見ました。鬼気迫るというか、これぞ役者という演技でした。ベン・マイルズは最近見た「ジョーンの秘密」で息子のニックだった人です。表情を動かすことなく、困惑からいたわりへと変わった心の表現が見事でした。 それから、この舞台では俳優もなのですが、舞台袖でピアノを弾いているピアニストが印象に残りました。お名前はわからないのですが、ソロのピアノが、効果音というよりも場面の展開や導入にとてもいい役割を演じているのです。 さて、見るからに芸達者な、この三人が、兄弟たち、息子たち、そして孫に至るまで、「リーマン家の人々」の150年を演じます。 なるほど、大したものだと納得させながら、舞台が進行してゆき、「納得」は「驚き」に変わります。 彼らが演じるのは「リーマン家の人々」だけではありませんでした。この150年、アメリカで生きたすべての人間、あどけない赤ん坊も、夢見る少年も、恋する乙女も、自殺する銀行員も、みんなこの三人で演じて見せるのです。 衣装を変えるわけでも、小道具で説明するわけでもありません三人は「リーマン・ブラザーズ」として仕事を始めた当時の、フロック・コート姿のままです。 映画.com 舞台にしつらえられた装置は大きなガラスの箱です。摩天楼のオフィスを彷彿とさせますが、波止場もアラバマの事務所もすべてこの中にありました。三人の俳優はこの箱の中で、生き替わり、死に替わりしてゆく人間になり替わり、「アメリカの夢」を語り続けるのです。 箱の奥のスクリーンには時代を象徴する様々な映像が光の錯覚のように映し出され、ガラス状の箱の素材に反射します。 南北戦争、世界恐慌、そして林立するニューヨークのビルディング、映像と抽象的な舞台装置が「場所」と「時間」をイメージさせる演出は、劇場で見てみたいパノラマです。 箱の中には、多分、段ボールなのでしょう。いくつもの小箱があって、それが「鞄」から「聳え立つビルディング」さえも表現する小道具になっています。その扱いのスムーズさが見事です。 物語はドイツから渡ってきた、貧しいユダヤ人の三兄弟がアラバマで「綿花」の仲買商をはじめるところから綱渡りがスタートします。 1840年頃のヨーロッパ、マルクスがエンゲルスと会った頃のドイツからやって来て、新天地アメリカのアラバマ、奴隷制度に支えられた「南部」農業地帯で生産される「商品=綿」を「北部」の工業地帯に売りさばく「交換過程」の中に莫大な利益が潜んでいることを発見したリーマン・ブラザーズが、やがて世界有数の投資信託銀行へと成長するという「アメリカン・ドリーム」の物語でした。 ナショナルシアター公式ページ 夢の綱渡りを支え続ける合言葉は「Trust me!(私を信じてください)」でした。三代にわたる「リーマン家の人々」の成功、150年の間信じられ続けてきた「アメリカの夢」、「資本主義の不滅神話」がある日、突然、崩壊し、舞台の幕は降ろされました。 「Trust me!」という魔法のことばが、魔法を失う日に、「リーマン・ブラザーズ」という会社には「リーマン家の人々」は、ただの一人もいませんでした。「Trust me!」を「信用」して綱から落ちた人々は、一体何を信じていたのでしょう。 最後の最後になって、舞台の上には「ガラスの箱」を見あげる大群衆が登場するというアイロニーにみちた終幕でしたが、彼らが何者で、彼らが見ていたのはいったい何だったのか。 しかし、延々と語り続けられる「叙事詩」にも似たセリフの洪水は、英語のできないぼくのような観客には少々つらい舞台でした。それにしても三人の役者と、軽やかなピアノには感心しました。 演出 サム・メンデス 作 ステファノ・マッシーニ 翻案 ベン・パワー キャスト アダム・ゴドリー サイモン・ラッセル・ビール ベン・マイルズ 2019年・210分・イギリス・ピカデリー劇場 原題「The Lehman Trilogy」(リーマン三部作) 2020・08・12神戸アートヴィレッジボタン押してね!にほんブログ村

2020.08.20

コメント(0)

-

アナ・ルイーザ・アゼベード「ぶあいそうな手紙」シネリーブル神戸no63

アナ・ルイーザ・アゼベード「ぶあいそうな手紙」シネリーブル神戸ゴジラ老人を自称しているシマクマ君は太り過ぎで困っています。歩くことが今のところ苦になりませんから、とにかく外出して歩くことを目指していますが、行き先のない「散歩」、あるいは「ウォーキング」は苦手です。 というわけで、酷暑の中、今日もシネリーブルにやって来ました。神戸駅から歩きはじめて、元町映画館でちょっとおしゃべりをして、もう一息歩きます。 今日の狙いは「ぶあいそうな手紙」です。題名が不愛想なので不安でしたが、何となくな予感はありました。で、大当たりでした。ブラジル南部、ポルトアレグレの街のアパートで一人暮らすエルネストが主人公です。彼は78歳の独居老人ですが、どうも目が不自由なようです。 彼は隣国ウルグアイからやって来て、もう、何十年もブラジルで暮らしているのですが、ウルグアイには友達がいるようです。その旧友の死の知らせの手紙が届くところから物語が始まりました。 ほとんど目の見えないエルネストがどうやって手紙を読むのか、どうやって返事を書くのか、という人間喜劇風のトラブルをめぐって、エキセントリックなブラジル娘ビアとの出会い、葉巻を吸う隣の老人ハビエルとの交友を軸にした展開で描かれている、宣伝の文句のとおり「ハート・ウォーミング」な作品でした。 こう書くと、お気楽なコメディかなにかのように聞こえるかもしれませんが、この映画は、所謂「ウェル・メイド」な「ヒューマン・コメディ」ではないと思いました。 というのは、隣国ウルグアイの公用語がスペイン語であり、ポルトガル語が使われているブラジルでは、家政婦としてやってくる女性にはスペイン語の筆記体の故郷から来た手紙が読めないということが当たり前の事実として描かれてる南アメリカの歴史を抜きにこの作品は成り立ちません。 加えて、40数年前、エルネストは何故ウルグアイからブラジルにやって来たのかという理由が、彼が映画の中で朗唱する詩の文句と、ブラジル娘ビアが最初に彼の書棚から盗み出す本が「休戦」という作品であり、ビアにエルネストが薦める映画が「自転車泥棒」であるというところに暗示されているようです。 ぼくも知りませんでしたが、気になって調べてみると「詩」と「小説」はマリオ・ベネデッティという、1970年代後半から80年代半ばにかけて軍事政権であったウルグアイからの亡命作家の作品だそうですし、「自転車泥棒」は言わずと知れたイタリア映画の傑作ですが、70年当時のウルグアイを始め、南米で民主化運動をする学生たちに人気のあった作品だったのだそうです。 マテ茶をウルグアイ風に入れながら、親しくなったビアにさしだすエルネストの「故郷喪失者」、「ディアスポラ」としての人生をなにげなく描きながら、思いがけない結末を用意していた監督アナ・ルイーザ・アゼベードはただ者ではないと思いました。 エルネストを演じるホルヘ・ボラーニと隣人ハビエルのホルヘ・デリアが、彼の地では名だたる芸達者であるに違いないと思いましたが、ビア役のガブリエラ・ポエステルの、印象的な目は二度と忘れないと思いました。 それにしても、酷暑の中、歩いて行った甲斐があったというものでした。ブラジル映画恐るべしでした。 監督 アナ・ルイーザ・アゼベード 製作総指揮 ノラ・グラール 脚本 アナ・ルイーザ・アゼベード ジョルジ・フルタード 脚本協力 セネル・パス 撮影 グラウコ・フィルポ 編集 ジバ・アシス・ブラジル 音楽 レオ・ヘンキン キャスト ホルヘ・ボラーニ(主人公・エルネスト) ガブリエラ・ポエステル(ブラジル娘・ビア) ジュリオ・アンドラーヂ(息子・ラミロ) ホルヘ・デリア(隣人・ハビエル) アウレア・バチスタ 2019年・123分・ブラジル 原題「Aos olhos de Ernesto」 2020・08・18シネリーブル神戸no63追記2020・08・27 チッチキ夫人とピーチ姫が、久しぶりの二人映画を楽しんできたようです。「おかんがキッパリ言うとったから、安心した。」「なにを?」「エルネストと息子の様子に感動したらしくって、私らの老後はほっといてくれていいよって。」「?????」「親子は、ああでなくっちゃって。」「でも、あの息子、金は援助してたやん。」「うちの場合、ない袖は振れない。それが現実や。」 わけのわからない会話で申し訳ありませんが、主人公の最後の出発に心が動いたチッチキ夫人が、何か口走ったようです。 ところで、シマクマ君はエドゥアルド・ガレアーノというウルグアイの作家を見つけてしまって、興奮しています。 感想どころの話ではなさそうです。追記2023・04・01うーん、3年ほど前の話を、全く覚えていない自分が怖いのですが、これから、だんだん、そうなるのでしょうね。まあ、そんなことを考えながら修繕しました。ボタン押してね!にほんブログ村

2020.08.19

コメント(0)

-

週刊 読書案内 五味太郎 「ときどきの少年」(新潮文庫)

「100days100bookcovers no21」五味太郎 「ときどきの少年」(新潮文庫) フェイスブックの画面にあるロバート・ウェストールという人の『海辺の王国』という本の写真を見て何の覚えもありませんでした。 記事を読み始めて、はてな?なんか知ってるという気分が湧きあがってきました。「でも、まあ、イギリス人というのはよっぽど腹に据えかねているのか、ドイツ軍の空襲の話とか多いしなあ。」「いや待てよ、でも、犬と少年の話やろ・・・。」 というわけで、我が家の「愉快な仲間たち」の残していった棚の前に座り込んで、子供の本が並んでいるのを見ているとありました。 で、その「海辺の王国」の近所の棚に住んでいらっしゃったのがこの本です。表紙をご覧ください。「犬」と「少年」です。ジャストミートとはこのことではないでしょうか。 五味太郎「ときどきの少年」(新潮文庫)です。 12歳のハリー君が愛犬ドンと歩いている海辺は、アイルランドとは反対側、北海に面した、だからドイツの空襲がリアルなわけですが、いろんな意味で荒涼とした海岸を少年と犬が「北」に向かって進みながら「ビルドゥングス」していくところが、なんともいえずいいわけで、なんてことを漸く思い出しながら五味太郎の本を手に取ってみると、これがなかなかやめられません。 五味太郎といえば「仕掛け絵本」や「なぞなぞ絵本」で子どもたちの王国を作り上げた人で、表紙の絵の「バス」とか「植木鉢」とかホントに懐かしいのですが、これは大人向けの「自伝エッセイ」と銘打たれた本です。 五味太郎君と思しき10代の少年が、ハリー君の「冒険譚」の、ほぼ10年後、1960年代の東京の西の郊外の町で暮らしています。 少年は自転車に乗って氷を買いに行った帰りに、麻袋に包んでいた「三貫目」の氷を、荷台から滑り落してしまったり、合唱コンクールの練習で「うまく歌おうとしてはいけない」という意味不明の言葉を髪振り乱して絶叫する女教師に恐怖していたりする、実に、貧しく平和な世界でノンビリ生きています。 似た時代を生きた世代の人には、どなたにも「あったかもしれない」話 が描かれているのですが、並みの思い出話とは一味、いや二味、三味ちがうところが、五味太郎の味わいです。 なにせ、あの絵本の王国の王様の手管なわけですから「ユーモア」に不足はありません。しかし、もう一つの味の決め手は、記憶の中にある「謎」を描いているところです。 「水色の高射砲」というエッセイはその最たるものと言っていいでしょう。背より高く育ったトウモロコシ畑の中で広口ビンにアリを集めていた少年がいます。少年は頭上に来襲したB29の編隊と遭遇し、キラキラと雪のような爆弾を落とす光景を目撃します。不安になって振り返ると、畑の中には青空に向かって黄色い光を放つ高射砲があります。高射砲をあやつるのは、前掛けをした「提灯屋」の主人と白衣を着た二人の男たちです。 こんな引用の仕方をすると意味不明なのですが、ともかく、1945年8月20日生まれの太郎少年がそんなシーンを見たはずはありません。この記憶のシーンは「謎」ですね。 大人になり、やがて、老人になったかつての「少年」の記憶の中に、今考えてみると、どうしてもわからない「謎」がない人はいないのではないでしょうか。 お読みいただければ、「なぞ」が「なぞ」としてお分かりいただけると思うのですが、そこに、五味太郎の創作の秘密の一端が語られているのではないかというのがぼくの感想です。なにせ「なぞなぞ絵本」は彼の十八番ですからね。 ちょっとスリリングな、「エッセイ集」というより、限りなく「短編連作小説集」とでもいうべき作品集だと思います。 それでは、次回はYAMAMOTOさん、よろしくお願いします。(2020・06・20・SIMAKUMA) 追記2024・01・20 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.08.18

コメント(0)

-

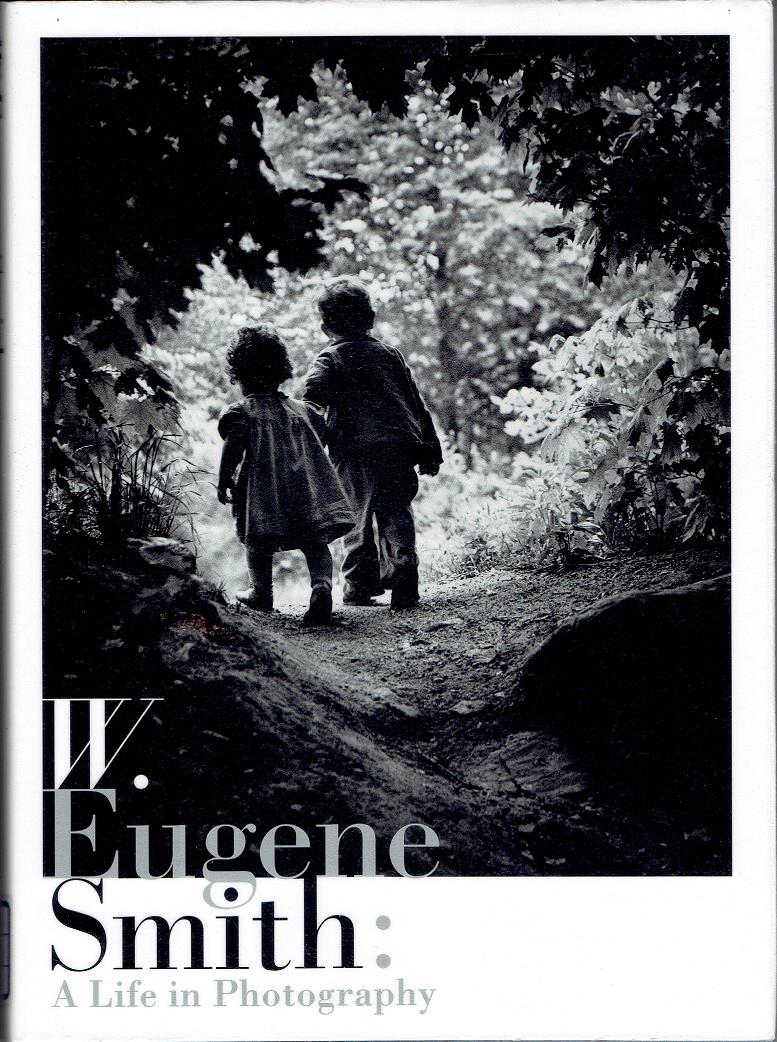

週刊 読書案内 ユージン・スミス「ユージン・スミス写真集」(クレヴィス)

ユージン・スミス「ユージン・スミス写真集」(クレヴィス) ユージン・スミスの写真集が2017年に新しく出ていて、「文学」でいえばアンソロジーというのでしょうか、彼の写真家としての生涯の仕事を、時代順に並べた名写真集なのですが、何の気なしに借り出してきました。 自宅に持ち帰り、表紙の写真を見て手がとまりました。「The Walk to Paradise Garden.1946ニューヨーク郊外」という写真です。 ぼくには四人の子供がいますが、末の娘と三男が手を取り合って歩いています。立木に覆われた、森の中の暗い坂道を登り切って明るい光があふれた場所にたどり着きました。 立ちどまって、二人の姿を見あげているのは父親であるぼくです。ぼくのすぐ後ろには母親のチッチキ夫人が、俯くように足元を気にしながら歩いています。長男と次男は、先に行ってしまったようです。 写真を見ているぼくは、子供たちが、明るい日射しを浴びて、若葉が輝く中を歩いている姿を思い浮かべています。何故だかよくわかりませんが、涙が溢れてきます。 それが、いつ、どこでのことだったのか、記憶に探りを入れます。当然のことですが、どうしても思い出すことができません。 ユージン・スミスという写真家の写真と初めて出会った気がしました。ぼくたちの世代にとって、ユージン・スミスといえば「水俣」です。そこで、何度も出会っています。 この写真集にも十数枚の「水俣」が載っています。この記事にも写真を掲載したいのですが、遠慮します。代わりに、本書の冒頭に掲げられたユージン・スミスのことばを引用として載せたいと思います。水俣で写真をとる理由 写真はせいぜい小さな声にすぎないが、ときたま ― ほんのときたま ― 一枚の写真、あるいは、一組の写真がわれわれの意識を呼び覚ますことができる。写真を見る人間によるところが大きいが、ときには写真が、思考への触媒となるのに充分な感情を呼び起こすことができる。われわれのうちにあるもの ― たぶん少なからぬもの ― は影響を受け、道理に心をかたむけ、誤りを正す方法を見つけるだろう。そして、ひとつの病の治癒の探求に必要ん献身へと奮い立つことさえあるだろう。そうでないものも、多分、我々自身の生活からは遠い存在である人々をずっとよく理解し、共感するだろう。写真は小さな声だ。私の生活の重要な声である。それが唯一というわけではないが、私は写真を信じている。もし充分に熟成されていれば、写真はときに物を言う。それが私 ― アイリーン ― が水俣で写真をとり理由である。 ― W.ユージン・スミス 何も付け加えることはありません。写真の見方や、評価の方法について、ぼくは何も知りません。ただ彼が残した、一つ一つの作品を見つめて、ぼく自身の中で動くものを探したいと思います。 本書の裏表紙に載せられた「《アンドレア・ドリア号の生存者を待つ》1956年・ニューヨーク 」という作品です。写真は表層しか写しませんが、ここに「生きている人間」がいることは確かだと、ぼくは思います。追記2021・10・13 この秋、水俣のユージン・スミスを描いた映画「Minamata」を見ました。映画を作っている人たちがスミスの写真を目にして、何かを動かされて、それを伝えようとしている映画だと思いました。 ある芸術作品から、何か「声」を聴いたときに、聞いた人間が、その聞いたことにうながされることを大切にすることを感じました。文学であれ写真であれ、その「声」が伝わっていくこと、その「声」を誰かに伝えたいと思うことを大事にしたいと思いました。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.08.17

コメント(0)

-

週刊 読書案内 ロバート・ウェストール『海辺の王国』 坂崎麻子訳 徳間書店

「100days100bookcovers no20」(20日目)『海辺の王国』ロバート・ウェストール作 坂崎麻子訳 徳間書店 SODEOKAさんが選んだ小泉八雲の『骨董・怪談』から、KOBAYASIさんはどこに飛ぶのかしら?八雲が蚊に転生して、虚子を食った松江?明治の東京?ギリシア?アイルランド?カリブ海?全然見当をつけられず、準備するのは諦めていました。 KOBAYASIさんが選んだのはアイルランドだったのですね。素敵な紹介文ですね。大人の哀愁を感じる藤原新也の写真の紹介といい、アイルランドは文学の宝庫ですもの、一昨日から盛り上がっていますね。 映画の話題も掘れば掘るほどザクザク出てきますし。クリント・イーストウッドも『ミリオンダラー・ベイビー』で孤独で気骨のあるボクシングトレーナーの役を、アイルランド系として演じていますね。 アイルランドに離れがたいものを皆さん感じてらっしゃるようですが、私は残念ながら、アイルランド文学も、アイリッシュパブも、アイリッシュダンスも無縁で生きてきました。ギネスってビールは好きですが。 仕方がないので今日は、『風のフリュート』が吹くアイルランドの西海岸『ディングルの入江』からスコットランドの東海岸ノーサンバーランドへ出かけたいと思います。 もうお読みの方も多いと思いますが、ロバート・ウェストールの児童文学『海辺の王国』を選びました。(もう2週間前から想像がついてたって?) 彼はイギリスの児童文学のために設けられたカーネギー賞やガーディアン賞などをいくつもとっていて、今でも子どもにも大変人気があるそうです。私も好きな作家で、『かかし』『クリスマスの幽霊』『弟の戦争』『ブラッカムの爆撃機』『青春のオフサイド』とか読んでますね。読みやすいから。 こどもの時に第二次世界大戦を経験し、大人になってからは美術の先生をしていたそうです。自分の一人息子に戦争中の体験を話したことがきっかけで小説家になったということですが、この息子さんは18歳のときにバイクの事故で亡くなったそうです。『海辺の王国』には、子どもを失くした人物が出てきますが、作者自身を投影しているように感じました。 では、この小説を紹介します。第二次世界大戦中のノーサンバーランドの町に、ハリーという名前の十二歳の少年がいました。ドイツ軍の空襲に遭い、いつものように防空壕に逃げ込んで気づいたら、自分ひとり、家もこわれ、家族はみんな死んだと知らされます。 一人ぼっちでとにかく雨露をしのげるところをもとめてさまよいます。人目につかない海辺で壊れた木製の船をみつけ、そのボートを裏返しにしてもぐって夜を過ごします。寂しさと真っ暗な夜がばけもののようで怖くて涙が止まりません。 すると痩せた汚れた犬がやってきます。おそらくこの犬も飼い主が空襲に遭ったのだろうと思い、一緒に夜を過ごしてからドンと名付け、相棒としてさまざまな経験を重ねてゆきます。 警察だと名乗るチンピラに襲われたり、勝手に農家の納屋に忍び込んで寝ていたら見つかり、あやうくその農夫を殺しそうになったり。今でいえばホームレスの男のそばで、海に流れ着くものを拾い命をつないだり。あわやレイプ。もう死ぬ。ということもあったりしながら、少年は自分で生きる力や人を見る眼を身につけていきます。 マーガトロイドという興味深い人物が登場します。彼は動物と共に生き、まるで人間を相手にしているように会話します。けれど、人間相手だと硬くなってどうかすると言葉も交わせなくなる狂人の風情さえあります。彼は子どもを失くしていたのです。 村人は彼を気の毒だがもはや変人としてしか見ませんし、本人もそれを望んでいるようでしたが、ハリーと出会い、ともに暮らすことで柔らかい心を取り戻します。大人に助けられていた少年が傷ついた大人を癒すところも心が温かくなります。 そして、なんと、死んだと知らされていた家族はみんな生きていました。再会できたのです。が、全然、よくないのです。 家族は「胸がわるくなるような」家にいて、「みすぼらしい」「怒り狂った」「居丈高」で「自分たちだけが苦労してきたんだと、自分をあわれむばかりの……せまい、せまい世界」の住人だという現実に直面する羽目に逢います。 今まで読んできた児童文学と真逆です。最も会いたかった家族が実はこんなつまらない人だったとは‼︎彼は「これからさき、どんなに長いあいだ、本心を見せずにすごさなければならないか……」 と考えて暗澹としますが、けれど、いつか、かならず「広々した空気があって、陽があたり、ドンがいる、ノーサンバーランドの海辺」「自分で見つけた、いや、自分で作ったハリーの王国」「海辺の王国にかえりつこう」 と思うのです。 実は子育て中にこの本を読んで私自身はこの皮肉な終わり方にショックを受けました。 混乱していましたが、その後、「友情とか家族とかふるさととかは、なにより守るべきもので、誰もが最後に戻りたいところだ」というのはステロタイプだったということに気がつきました。家族って狭いところに子どもを閉じ込めておく装置でもあるのですね。 親は、子どもだけが自由で大きな権利を持つことに嫉妬してしまうかもしれない。それぞれの人間が偶然、親になったり子どもになったりして、相性が合えばいいけれど、そうでないことも当然あるはず。 自由と寂しさ、不自由と愛情は切り離せないことを受け止めるしかないという、諦めというより勇気に近いものが自分の中にもあることに気がつきました。さまざまなものに皮肉な目を持つ勇気、家族があろうとなかろうと孤独であることや、世間が不条理という以上に自分自身が不条理な生き物だということに直面するしかない。それでも生き延びようとすることが正しいことで、そうするしかないと思いました。 最後にスタジオジブリの宮崎駿は引退会見した時にウェストールについて触れた言葉を借りて挙げておきます。 僕が好きなイギリスの作家にロバート・ウェストールがいて、作品の中に自分のかんがえなければいけないことが充満しています。この世はひどいものである。その中で『君はこの世で生きていくには気立てが良すぎる』というセリフがあります。これは少しも誉め言葉ではないんです。それでは生きていけないぞと言っているのです。それに胸を打たれました。 と言っています。 日本でも湾岸戦争の後で『弟の戦争』が翻訳されて、中高生の読書感想文対象として話題にもなりました。原題は“Gulf”で、「湾、入江」です。KOBAYASIさんからなんとか繋げられたとはおもうのですが、SIMAKUMAさんはそう来るだろうと予想されていたのでは?どうぞ、お次をよろしくお願いいたします。(E・DEGUTI2020・06・18) 追記2024・01・20 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。にほんブログ村にほんブログ村

2020.08.16

コメント(0)

-

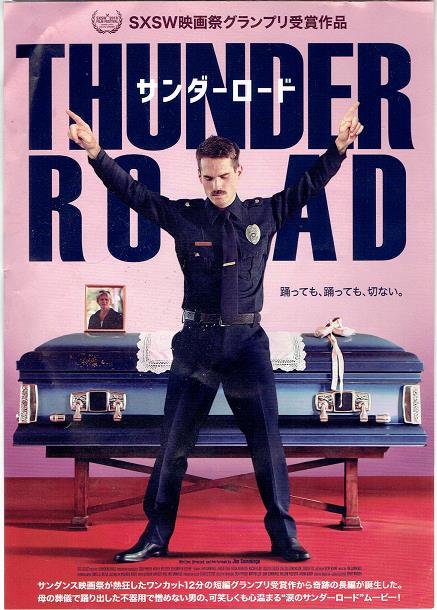

ジム・カミングス「サンダーロード」神戸アートヴィレッジセンター

ジム・カミングス「サンダーロード」神戸アートヴィレッジセンター 二日前に見た「リーマン・トリロジー」の予告でかかっていた映画に心が動きました。ブルース・スプリングスティーンの「涙のサンダーロード」という有名な曲に合わせて、主役を演じる監督ジム・カミングスが12分間ワンカットで踊るというのです。 炎天下の8月14日、兵庫駅から、とりあえずブルース・スプリングスティーンを映画で聞けるという目論見に燃えて(ちょっと大げさ?燃えるように暑くて死にそうだったけど)、汗まみれでやって来たアート・ヴィレッジです。 受付で顔なじみのOさんに出会ってご挨拶です。「シェークスピアの講座再開しますよ。」「やっぱり、zoomとかで?」「そうそう、今、打ち合わせの最中で、秋にはやれそうです。」「ぼくも、zoomちょとできますからね。多分参加しますよ。今日はブルース・スプリングスティーンのこの映画ですけど。」「この映画のためにCDも売ってるんですよ。タワー・レコードさんに持ってきていただいてるんですが、売れなくて。どうですか一枚。」 とかなんとか、お久しぶりのあいさつなどしながら着席しました。 映画が始まりました。どうやら葬儀の会場のようです。警官の制服に身を固めた男が司会者に呼ばれてスピーチを始めました。 母親の死に際して、いろいろ話すのですが、要領を得ません、とうとう、用意したラジカセを取り出し、ダンスの先生をしていた母親が好きだった曲に合わせてダンスをするようです。曲はブルース・スプリングスティーンの「涙のサンダーロード」のようです。「おっ、いよいよ始まりましたね。」 期待は高まりますが、画面に音は流れません。持ってきた娘のラジカセが不調で動かないのです。 で、彼は音楽なしで、それも警官の制服で、踊り始めます。映画の中の弔問客もそうですが、映画を見ているぼくはどうしていいのかわかりません。踊りだけ見ていても音楽がわかりません。チンプンカンプンです。 すると、タイトルが浮かび上がりました。ここまでが前説、ここからが本編らしいのです。 母親の葬儀で、一人で踊った男の苦闘が始まります。イカレタ奴というわけです。妻に去られ、娘に愛想をつかされ、友人ともうまくいかない。とうとう、娘の親権を失い、やけになって仕事でも失敗し、いよいよすべてを失って・・・・。 見ているぼくは、受付でCDまで用意しているブルース・スプリングスティーンの行方が気になり続けです。スプリングスティーンのどの曲が、どこで、どんなふうに聞こえてくるのでしょうか。もう、映画は終わりかかっています、ええーまさか? 映画は、最後にもう一度、最初のシーンに戻ります。ここで漸く、さては、と思い至りました。この映画に「音楽」はいらない、いや。アメリカの観客には必要ないというべきでしょうか。 そうです。スプリングスティーンかからなかったのです。ノンビリCDを買っている場合ではありません。汗だくで自宅に帰り着いたぼくは、もちろんヘッドホンをかぶって「涙のサンダーロード」をかけました。 音楽が聞こえ始めて涙がこぼれてきて、納得しました。映画は、ブルース・スプリングスティーンに対する、正真正銘のオマージュでした。Oh Thunder Road Oh Thunder Road Sit tight take a hold 映画の中で悪戦苦闘していた警官ジム・アルノーの顔が浮かびます。母の葬儀でなぜ彼がこの曲で踊っている時も、最愛の娘クリスタルと共に歩もうとしたときにも、この曲が聞こえ続けていたのです、きっと。 全く不思議な映画でしたが、アメリカの人の多くはこの曲をすぐに思い浮かべることができるのでしょうね。だから、むしろ音楽はいらないのです。最後のシーンで、アメリカの観客たちはこの歌詞を合唱していたに違いないのです。 そのことに、ぼくはスプリングスティーンの声を聴き、歌詞を読んでようやく気付いたという次第でした。前説に、すべてが映っていたのでした。 それにしても、元の短編では曲にのって踊ったようです。そっちも是非見てみたいと思いました。 監督 ジム・カミングス 脚本 ジム・カミングス 撮影 ローウェル・A・マイヤ 美術 ジョスリン・ポンダー 衣装 ミカエラ・ビーチ 編集 ジム・カミングス ブライアン・バンヌッチ 音楽 ジム・カミングス キャスト ジム・カミングス(警官ジム・アルノー) ケンダル・ファー(娘クリスタル) ニカン・ロビンソン(同僚警官ネイト) ジョセリン・デボアー(別れた妻ロザリンド) 2018年・92分・PG12・アメリカ 原題「Thunder Road」 2020・08・14・KAVC(no9)ボタン押してね!にほんブログ村

2020.08.15

コメント(0)

-

徘徊日記 2020年8月9日 「今年も、オバーちゃん家で花火じゃ!花火じゃ!」

「今年も、オバーちゃん家で花火じゃ!花火じゃ!」徘徊日記 2020年8月9日 西脇あたり「今日はオバーちゃん家で花火やから。三宮3時集合ね。」「はい、神姫バスのところね。」 ヤサイクンから電話です。今年もチビラ君たちはオバーちゃん家の花火を心待ちにしているようです。 オバーチャン家は播州の北の端、西脇です。昔はここからバスに乗りました。今日はヤサイクン号で行くので、神姫バスに乗るわけではありません。 約束の時間より早くやって来たので、炎天下でしたが、学生時代から結婚の頃の懐かしさもあってウロウロ徘徊しました。 40年前とあまり変わっていないような気がしますが、錯覚でしょうね。実は最近もよく通ります。JRと阪急の高架下ですが、昔はこの辺りに屋台の飲み屋さんがありましたよ。 北側に出ると、阪急の新しいビルが工事中ですが、西の方に見えています。そうこうするうちにお迎えの車が到着しました。いざ西脇です。 到着しました。市民広場の横の溝川には大きなコイが泳いでいます。保育園に通っているクルちゃん姫が騒いでいますが、小学2年生のホタル姫は生きものが苦手なようです。 「なあ、なあ、みて、大きいサカナおるよ。さわれるかも。」 「いいって、いいって、はよ、いこ。」 毎年の風景ですが、住んでいる鯉は成長しているようです。さてオバーチャン家について、お墓に参って、一緒にご飯を食べて、いよいよ花火です。 夏休みですね。チビラ君たちのオトーサンのヤサイクンとか、おじさんのサカナクンたちもここで歓声を上げていたことを思い出します。もう何年も前のことですね。 はじめは恐々(こわごわ)だったのですが、チビラ君たちも慣れて来て、だんだん上手になりますね。 ネズミ花火が回転するのですが、最後のパアーンがありません。「えー、なんで、パーンってならへんの?」「怖がるやないか。今のはならへんねん。」 こういうことには、シッカリ興奮する、チッチキばーちゃんはヤサイクンに諭されて残念そうです。 火花の吹き上げるシャワーがうれしいですね。「わっ、すごい!クルちゃん、あぶないよ。」「おばーちゃん、家、燃えるんちゃうん。」「もえへん、もえへん。」 最後はやっぱりこれですネ。線香花火。孫の来て 線香花火の にぎやかに 大平保子終はらないで 線香花火 終はらないで 辻桃子 今年、2020年の夏が一つ終わりました。2020・08・09にほんブログ村

2020.08.14

コメント(0)

-

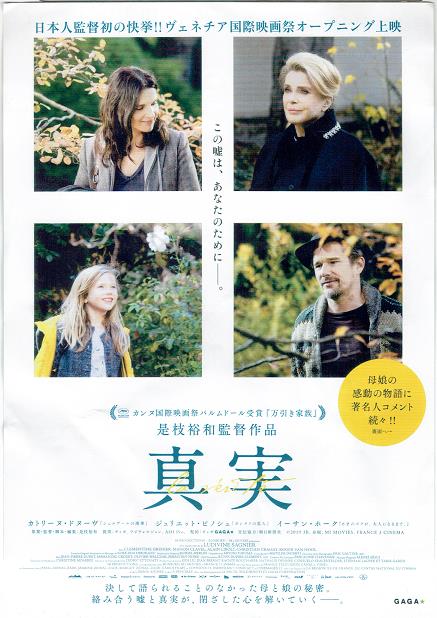

是枝裕和「真実」パルシネマno29

是枝裕和「真実」パルシネマ「女優」カトリーヌ・ドヌーブをカンヌのパルムドール監督是枝裕和が撮った映画だそうで、話題になったころから興味津々だったのです。ところが、コロナ騒ぎのせいだったかどうかわからないのですが、いつ封切られたのか気付かないまま終わっていました。それをパルシネマがやるというの見ないわけにはいきません。「カトリーヌ・ドヌーブの最新作、監督、是枝裕和やけど、見に行く?」「是枝って万引き家族の人?」「うん、海街の人。」「私、やっぱり大きくなったドヌーブって見たくないわ。」「そんなこと言うたら、アンタも大きくなったやん。」「それはええねん。あきらめてるから。カトリーヌ・ドヌーブはアカンねん。是枝いう人も、もうひとつやねん。理屈っぽいいうか・・・。」 というわけで、一人でやって来たパルシネマでした。 女優カトリーヌ・ドヌーブが「女優」をやっていました。役に名前がついていますが、カトリーヌ・ドヌーブはカトリーヌ・ドヌーブであって、それ以外ではありません。ただの錯覚ですが、ドキュメンタリーかと思わせる映画でした。 是枝監督が何故カロリーヌ・ドヌーブを、今、撮ったのか? まあ、そういう疑問に微妙に答えているような、答えていないような映画でしたが、多分「女優」という存在そのものが撮りたかったのだろうというのが、ぼくの結論でし10た。 「万引き家族」の樹木希林や坂本さくらの映像の動きの中に輝いているように見えた、「女優」の姿を映し出すことが、この映画ではメイン・テーマなのだろうなと思いました。 わけのわからないことを言っていますが、じゃあ「女優」ってなんなのですかということになります。 多分、是枝監督が描きたかったのは「スクリーン」の上に堂々と姿を現す、演技や生身の生活、過去の映像とは切り離されている「存在」としての「女優」そのものだったのではないでしょうか。 やたらと吸い続けるシガレット、ダルさを漂わせるセリフ回し、隠しきれない太ってしまった身体と老い、実生活そのものを臆面もなくさらけ出しているように見えながら、それでもなおかつ、スクリーン上で「女優」として存在することは可能なのか、そんな問いに監督は挑んでいるようなのですが、カトリーヌ・ドヌーブ自身は、そんな問いはどこ吹く風とばかりに「女優」であったというのがこの映画だったと思いました。 監督が、おそらく、対照化のために配置したのが、得意の子役です。孫娘シャルロットを演じるクレモンティーヌ・グルニエです。「万引き家族」でもそうでしたが、この映画でも「子役」はとてもいい味で存在していました。父親役のイーサン・ホーㇰとの絡みも記憶に残る細部とでもいうべきシーンを作り出していました。 しかし、監督のそうした工夫が、なんだか、かえって映画を小さく見せてしまうほどに、カトリーヌ・ドヌーブの存在感は圧倒的でした。クレモンティーヌ・グルニエという少女がおばあちゃんのようになるには、何年かかるのでしょうね。 映画と現実、演技と俳優、それぞれのズレの中に「真実」をさぐるという映画の「論旨」を、「小賢しい」とあざ笑うかのように、一人の女優の「映像」が吹き飛ばしてしまった、そんな印象の映画でした。 いやはや、「大きくなった」カトリーヌ・ドヌーブ、76歳、大したものです。まあ、監督はやっぱり、少々理屈っぽかったのも時事ですね(笑)。 監督 是枝裕和 脚本 是枝裕和 製作 ミュリエル・メルラン 福間美由紀 マチルド・インセルティ 撮影 エリック・ゴーティエ 美術 リトン・デュピール=クレモン 衣装 パスカリーヌ・シャバンヌ 編集 是枝裕和 音楽 アレクセイ・アイギ キャスト カトリーヌ・ドヌーブ(女優:ファビエンヌ・ダンジュヴィル) ジュリエット・ビノシュ(娘・脚本家:リュミール) イーサン・ホーク(娘の夫・俳優:ハンク・クーパー) リュディビーヌ・サニエ(アンナ・ルロワ) クレモンティーヌ・グルニエ(孫娘:シャルロット) マノン・クラベル(マノン・ルノワール) アラン・リボル(リュック) 2019年・108分・フランス・日本合作 原題「La verite」 2020・07・24 パルシネマno29ボタン押してね!no

2020.08.13

コメント(0)

-

マイク・ニューウェル「ガーンジー島の読書会の秘密」パルシネマno28

マイク・ニューウェル「ガーンジー島の読書会の秘密」パルシネマ パルシネマの二本立てで、一本目が「ジョジョ・ラビット」で、もう一本がマイク・ニューウェル監督の「ガーンジー島の読書会」でした。お目当ては「ジョジョ・ラビット」だったのですが、見終わった結果は、こっちの作品が優勢勝ちでした。 どちらもナチスがらみの映画だということでプログラムが組まれたのでしょうね。「ジョジョ・ラビット」も、悪くはなかったのですが、どちらかというと古典的な作りのこちらの映画に感心しました。 原題が「The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society」で、直訳すれば「ポテトの皮むき読書会」となりそうです。わけが分からないですね。というわけかどうか、とにかく、その読書会に興味を持ったのが駆け出しのライター、リリー・ジェームズ演じるジュリエット・アシュトン嬢です。 で、彼女が探偵役を受け持ち「ポテトの皮むき」の謎を解いてゆく中で、新たな謎が浮かび上がってくるというミステリー映画であり、新たな恋まで生まれる純愛映画でもあるのでした。「エリア随筆」で知られるチャールズ・ラムの「シェークスピア物語」がアシュトン嬢をガーンジー島に呼び寄せる小道具になっているのですが、このあたりから、ぼくにはワクワクする展開でした。 話の筋や、物語の謎に対してというよりも、イギリスの労働者階級の人たちがどんな本をどんなふうに「読書会」するのかという興味ですね。 残念ながら映画全体の展開の中で、読書会は設定に過ぎない面もあるのですが、普通に働いている暮らしている人たちが、「ポテトの皮をむく」ように、日本なら岩波文庫に入っているような随筆や詩のことばを朗読したり、互いの感想のスピーチを聞くという、読書本来の楽しみを素朴にわかちあう様子はキチンと描かれています。 ぼくはその、読書会のシーンや、好みの本を探すためにメンバーのドーシーから、ロンドンのアシュトンに手紙が届けられる経緯に、かの国の文化の分厚さを感じ、うらやましく思いました。 映画の筋とのかかわりでいえば、この読書会のメンバーたちが、会の創設者エリザベスが残して去った、まだ幼い少女キットを共に守りながら暮らしている「自由」の信念は、彼らがともに読んでいるチャールズ・ラムやウィリアム・イェイツの作品の中のことばと、どこかでつながっているとも感じたのでした。 戦時中、ドイツ占領下での小さな隠れた楽しみだった読書会は、ドイツ軍が去ったあとも、「秘密」を守り続け、ひっそりと続けられています。 ナチス・ドイツに占領された唯一のイギリス領である小さな島で、ドイツの兵士との間の危険な恋の結果としてこの世に誕生し、だからこそ、母親を失った少女キットが蔑まれる村社会の描写は、戦勝に沸くイギリスの戦後社会の、ぼくが知らなかった、もう一つ姿でした。 その中で、けなげであどけない少女を演じるフローレンス・キーンのちょっとエキセントリックな演技と、あくまでの少女を守ろうとかたくなに秘密を守り続ける老婦人、ペネロープ・ウィルトン演じるアメリア・モーグリーの姿は心に残りました。 映画の奇妙な題名は探偵アシュトン嬢のガーンジー島調査記録の報告書の題名だったのですが、彼女の恋の行方は映画でお楽しみください。 映画をきっかけに、名前しか知らなかったチャンネル諸島を調べました。フランスのシェルブールという、映画で有名な村の沖合の島々で、フランス領と勘違いしそうなのですが、そういえばイングランドの王様はこの辺りからやって来たのだと思いだした次第でした。島の人はフランス語をしゃべるそうです。映画で見る限り、とても美しい島でしたよ。 監督 マイク・ニューウェル 製作 ポーラ・メイザー マイケル・カプラン グレアム・ブロードベント ピート・チャーニン 原作 メアリー・アン・シェイファー アニー・バロウズ 脚本 ドン・ルース ケビン・フッド トーマス・ベズーチャ 撮影 ザック・ニコルソン 美術 ジェームズ・メリフィールド 衣装 シャーロット・ウォルター 編集 ポール・トシル 音楽 アレクサドラ・ハーウッド キャスト リリー・ジェームズ(ジュリエット・アシュトン) マシュー・グード(編集者:シドニー・スターク) グレン・パウエル(恋人:マーク・レイノルズ) ミキール・ハースマン(読書会メンバー:ドーシー・アダムス) ジェシカ・ブラウン・フィンドレイ(読書会メンバー:エリザベス・マッケンナ) キャサリン・パーキンソン(読書会メンバー:アイソラ・プリビー) トム・コートネイ(読書会メンバー:エベン・ラムジー) ペネロープ・ウィルトン(読書会メンバー:アメリア・モーグリー) キット・コナー (読書会メンバー・少年:イーライ・ラムジー) フローレンス・キーン(少女:キット・マッケンナ) 2018年・124分・フランス・イギリス合作 原題「The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society」 2020・08・03パルシネマno28追記2020・08・12「ジョジョ・ラビット」の感想はこちらからどうぞ。ボタン押してね!にほんブログ村

2020.08.12

コメント(0)

-

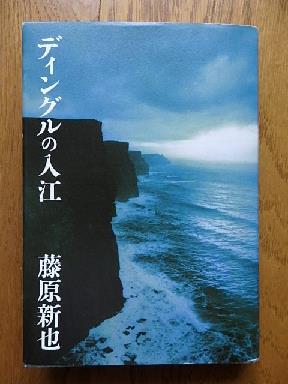

週刊 読書案内 藤原新也『風のフリュート』+『ディングルの入江』(集英社)

「100days100bookcovers no19」(19日目)藤原新也『風のフリュート』+『ディングルの入江』(集英社)SODEOKAさんがラフカディオ・ハーン(小泉八雲)を取り上げた文章から思いついた、次へのとっかかりは「アイルランド」。 八雲の父の故国であり八雲自身も住んだ土地である。アイルランドには昔から漠然とした「憧憬」があった。それがいつ頃からでどんな理由だったかは、今となっては忘却の彼方ではあるのだが。 彼の地に対する、勝手なイメージを凝縮すると「荒々しさ」と「素朴さ」。さらに付け足せば「幻想性」。ふと気がつけば、そこでユニコーンが草を食んでいるとでもいうような。 でも、どうして「ユニコーン」なのかはわからない。 ネットで調べてみて引っかかったのは、「ユニコーン」についてのWikiの説明中にある「古代ヨーロッパに住んでいたケルト民族がキリスト教伝来以前に信仰していたドルイド教の民間伝承として伝えられた怪物とも考えられている」という曖昧な表現くらい。ヨーロッパ全土にはユニコーンの伝承はたしかに存在するようではあるのだが。また「ケルト人」はアイルランドのみならずウェールズ、スコットランドに残り、一部は大陸に渡ったとされているようだから、必ずしもアイルランド固有の話ではない。 アイルランド出身の詩人ウィリアム・バトラー・イェイツが「有翼のユニコーン」を作品中に登場させているという記述も別に見つけたが、はたしてどこかでイェイツを読んでいたのだろうか。 確かなのは、ユニコーンがスコットランドの王家の象徴として扱われ、グレートブリテン王国成立以降、イギリス王家の紋章にレパード(獅子)とともに使われているということくらいだが、こんなのは今回初めて知ったことだ。 たぶん根拠のない勝手な連想にすぎないのだろう。 一方、現実に目を向けると、現代史的には70年代に、北アイルランドでカトリックとプロテスタントが対立した殺傷事件(ポール・マッカートニーやジョン・レノン、あるいは後にアイルランド出身のU2もこの事件をテーマに曲を発表した)が起こり、IRA(アイルランド共和軍)の名前は武装組織(あるいはテロ組織)として世界的に名を知られるようになったのは比較的記憶に新しい。 映画では、ジャック・ヒギンスの原作小説を基に、マイク・ホッジスが監督し、ミッキー・ロークがIRAのテロリストを演じた『死にゆく者への祈り』というのがあった。DVDで観た覚えがある。 とはいえ、ここでは、本の話だった。 最初に思いついたのが、結局今回取り上げる本になったのだが、それ以外にも思い浮かんだのはいくつかあった。 哲学者ヴィトゲンシュタインが最後に仕事の地に選んだのがアイルランドだったというエピソード。 だが、よく考えると以前興味も持ったときに買った厚めの文庫本はいまだに読めていないし、読んだのは『90分でわかるヴィトゲンシュタイン』といういい加減そうな(実際はそうでもなかった)薄い入門書?だけ。 まぁそれがいけないわけではないが、かの「語りえぬものには、沈黙しなければならない」という有名なフレーズしか覚えていないようでは話にならんということで却下。 文学的には、アイルランドといえば当然ジェイムス・ジョイスということになるのだろうが、『ユリシーズ』も『フィネガンズ・ウェイク』も名前しか知らず、唯一かつて手許にあった『ダブリン市民』の文庫本はいつのまのか手許を離れていた。 あるいはジョイス絡みでは高橋源一郎『ジェイムス・ジョイスを読んだ猫』が本棚に見つかった。 これは書物、映画、音楽等々についての軽めの文章で、悪くないが焦点を絞りにくい。 で、結局、『風のフリュート』(+『ディングルの入江』) 藤原新也 集英社 ということになった。 藤原新也は写真家だが、著述家としても活躍。写真集以外の著書も数多い。 この2冊は単行本だが、大半は文庫になったらというスタンスで、何冊か読んだ。多くは写真を所々に差し挟んだエッセイ集だが、写真はむろん、文章もうまい。 ちなみに著者は東京藝大の美術学部絵画科油画専攻中退、とのこと。写真を見ると何となくそれもわかる。 その藤原新也が1998年に出した初の小説が『ディングルの入江』。その写真版として同時に出たのが『風のフリュート』。 だから『風のフリュート』は写真集ということになる。『風のフリュート』には、写真と写真の間に『ディングルの入江』からの抜粋が差し挟まれる。 小説の舞台になったアイルランドの、おそらくデイングルその他の土地で、風がフリュート(フルート)のように鳴り響く中、撮影された72葉の写真。表紙とは別に、その中からいくらかを掲げてみるのでご覧いただきたい(著作権とかは大丈夫かな)。 見事だと思う。そう感じるのは、きっと私の中の「アイルランド」に近いイメージがそこにあるからだ。 荒々しい自然と、そこで暮らす人々、その両者が互いに侵食し、現実と幻想が共存し、いくつかは消え失せいくつかは新たに生まれる。それらが光と影によって刻まれた記録とでも言えばいいか。 今回この写真を見て、妙な既視感を覚えた。むろん一度この本の写真を眺め、文章を読んだのだから当たり前なのだが、もっと以前から頭蓋のどこかにこんな光景が残っていた気がしたのだ。 案の定、話の結構も展開もすっかり忘れてしまっていた『ディングルの入江』も読み直そうかとも思ったのだが、300ページのうち100ページほどを読んだところで断念した。根性がないのが残念だが仕方ない。 小説は読みやすいが、小説として特別に印象や記憶に残っていたわけではない。 東京の路上でブルースハープを吹いていた、3つ年上のアイルランド人ケインと知り合った「私」が、6年後、東京の「私」の部屋に当時彼が忘れていった懐中時計をもって、撮影の帰り(主人公は著者と同じく写真家の設定)アイルランドに立ち寄り、そこでケインに再会するところから小説は始まる。 二人に加え、ケインの懐中時計の蓋の裏に張り付けられた写真の女性プーカが重要な登場人物になる。 プーカは画家。ケインとプーカはかつて一緒に暮らし、それから分かれた。100ページまででは、「私」がプーカの暮らす人里離れた場所にたどりつき、彼女の制作した絵画や版画を観るところまで。プーカの家からは彼女の生まれたブラスケット島が遠くに見える。 途中までの感想ではあるが、小説としてはいくぶん説明しすぎる嫌いがあるように思った。小説というよりエッセイとしてなら感想はまたかなり違っただろう。当地の自然や人の暮らしの描写には興味をそそられるところがいくつかあった。いずれにしろ、この際だから最後までもう一度読んでみようと思う。 著者はその小説の「あとがき」で、『島』を書いてみたいと考えてこの小説を書いたと述べている。それはアイルランドであろうとどこであろうとよかったと。 ヒトの深部に眠る無意識の海にその『島』が手で触れられるように浮かび上がってくれればそれはどこでもよかったのだ。書き終えてのちも、その島の暗喩するもののすべて見えてきたというわけでもない。ただその島はこの二十年の旅の中(引用者注:写真家の、インドから始まりその二十年目にアメリカを旅するまでの期間)で次々と無残な喪失を眼前にさらしつづけていったことだけは、私はよく知っている。 『島』は海によって、陸から隔てられている。隔離されている。島にいる限り、海や海の向こうは見なくともさして困らない。グローバリゼーションの時代であったとしても。 「隔離」されることがことさら求められるこの時代において、私たちが失ったものを、海や海の向こうを、そして見過ごしがちな足許を見やりながらもう一度考えてみたいと思った。『風のフリュート』にはそれが写り込んでいるかもしれない。 最後に、この2冊を読んだあとにちょっとした「後日談」的な出来事があったので追記しておく。 当時、勤務していた進学塾の、生徒ないし保護者向けの配布物のコラム記事として読書感想文的な小文を頼まれて、この2冊(『ディングルの入江』だけだったかも)について書いたら、少ししてある生徒から「これ、書いたのはどなたですか」と問われた。「いや、実は私です」と答えたら、何日か後、その生徒が一冊の本を手にやってきた。 本は『ディングルの入江』で、表紙を開くと次の「見返し」に、私の名前と日付、著者の名前が写真のように結構な達筆で記されていた。驚いて話を聞くと、お父さんが著者の藤原新也さんと知り合いで、私の書いたものを目にして藤原さんに頼んでくれたようなのだ。お父さんは、東京都写真美術館にお勤めだと生徒は話していた。 ここでお礼を言っても詮ないことではあるが、改めて感謝申し上げます。 なんだかんだで長くなってしまった。 皆さん、遅くなりました。では、DEGUTIさん、次回、お願いします。 (T・KOBAYASI2020・06・16) 追記2024・01・20 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.08.11

コメント(0)

-

2020年 徘徊 8月5日 「蛍池 大阪モノレール」

2020年 徘徊 8月5日 「蛍池 大阪モノレール」 今日は阪急宝塚線の「蛍池」にやって来ました。ここからモノレールに乗り換えて万博公園を目指していますが、ちょっと途中下車です。 時間に余裕があるので、ふらふらと外に出てみると、駅前に大きな石碑がありました。「麻田藩旧跡」とあります。陣屋の跡らしいですね。この辺りは江戸時代には麻田藩、廃藩置県後は麻田県だったそうです。ふーん、知りませんでしたね。 阪急の駅の隣にモノレールの駅がありました。モノレールの駅は高いところにあるので、下から見上げているとモノレールがやって来ました。 しばらく、駅前をフラフラして昼食を食べました。「みつか坊主」というラーメン屋さんです。写真を撮りわすれたので省略しますが、「海老みそカレーラーメン」を食べました。中々美味しかったですよ。「食べログ」を貼っておきますね。 駅に戻りました。「大阪モノレール」の路線図です。反対の終点が門真市ですから、淀川を渡るんですね。今日は「万博公園」で下りますが、今度、門真まで乗ってみようと思います。 だいたい「大阪モノレール」とか、乗ったことが、多分、二度目くらいです。掲示板にある「彩都」という地名がどのあたりのことなのかも、全くわかりません。初物みたいなものです。ちょっとドキドキしました。 ホームに上がると、当たり前ですが、線路(?)が見えます。上の写真が伊丹空港の方角らしいです。 こっちが万博公園方面らしいですね。こういう高架を見ると、地震があったらどうしようと思ってしまいますが、まあ、大丈夫なんでしょうね。 あっ、向こうから空港行きのモノレールがやって来ましたよ。 うーん、なんだか芋虫みたいですが、ヤッパリ地震があったら怖そうですね。青虫が抱えている枝から落ちる様子を思い浮かべてしまいます。 向うの山並みは宝塚の裏山でしょうね。 乗車してから撮った駅名の看板です。万博公園まで30分もかからないようです。 車内の様子です。普通の電車と変わりません。問題はこの車両そのものが空中にいることですね。 運転席の後ろの席から写真を撮って喜んでいます。今、大阪のどのあたりにいるのか全く分かっていませんが、ずっと向うに目的地のランド・マーク、「太陽の塔」が見えます。「あれが出来て半世紀たつのですね。懐かしいですね。」 と、わかった風なことをつぶやていますが、1970年の万博にも行かなかったし、万博公園そのものにも、記憶にある限り2度しか行ったことはありませんから、まあ適当に懐かしがっているだけですね。 到着しました。「太陽の塔」を間近に見て浦沢直樹の「二十世紀少年」を思い出しましたが、残念ながらT・レックスは聞こえてきませんでした。 今日はここにある映画館で、IMAX映画をみます。じゃあね。ボタン押してね!

2020.08.10

コメント(0)

-

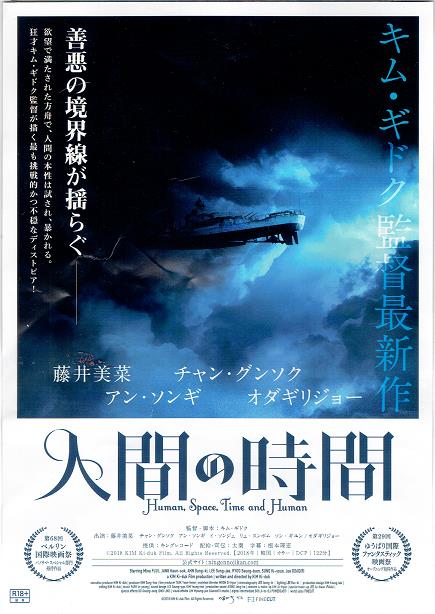

キム・ギドク「人間の時間」元町映画館no50

キム・ギドク「人間の時間」元町映画館 この日、見たのは、キム・ギドク監督の「人間の時間」でした。この映画の監督は「嘆きのピエタ」、「メビウス」などで知られる韓国の鬼才! なのだそうですが、映画から遠ざかっていたぼくはもちろん知りません。 とはいうもの、ご覧の通りチラシには「鬼才」とあるのですから、ただ事ではありません。今日はこの後もう一人の鬼才(?)、クリストファー・ノーランのIMAX初体験をもくろんでいましたので、とりあえず「鬼才」慣れ! のために朝一番の元町映画館にやって来ました。「あっ、おはようございます。今日はお早いですね。」「うん、昼から万博公園やねん。」「万博でなんかあるんですか?」「ダンケルクや。4Dなら、すぐそこのハット神戸でやってんねんけど、ピーチ姫に椅子揺れて落ち着かんで、オトー、グターと座って見たいんやろ。ならやめた方がええわ。いわれてん。」「で、万博のIMAXですか?」「そうそう、その前に肩慣らしやねん。鬼才て書いてるし。まあ、ノックアウトとされることはないやろ。」「うーん、されちゃうかも、ですね。」「エエー、それどういうこと?」「まあ、そのあたりは本編ご覧になって、どうぞ、ごゆっくりお確かめください。」 というわけで、映画が始まりました。老朽艦丸出しの軍艦に乗ってクルーズという、まあ、意味不明の始まりです。 藤井美菜とオダギリジョーが日本語をしゃべっている新婚カップルを演じているのですが、残りの乗客はクルーズを楽しむという取り合わせではありません。 何しろ大統領の椅子を狙う政治家親子が唯一の「セレブ」で、あとはヤクザ、売春婦、詐欺師、金には縁のなさそうな若者や夫婦ものなのですから。 まあ、そこで起こるハチャメチャが、監督によれば「人間」の実相だったのでしょうね。正義感の塊であるオダギリ君はあっという間に抹殺されて、映画から退場しますが、この「日本人」カップルに限らず、どなたも無茶苦茶「へたくそ」なところがこの映画の特徴の一つ目でした。 どのへんが、チラシで謳っているハード・ファンタジーなのかよくわかりませんでしたが、この味わいの映画をある時期よく見ていたような気がします。 70年代後半の日活ロマンポルノとかで、だったでしょうか。人間を「性欲」と「食欲」の欲望機械のように単純化しているからでしょうか、ざらざらした埃っぽい味わいです。 当時の日本映画にもその傾向はありましたが、その埃っぽい味わいの中に現代「韓国社会」の空気感が強く漂っているのが二つ目の特徴だと思いました。空中に浮かぶ軍艦の上で繰り広げられる「世界」の終わりと始まりという設定に「社会」を描きたい監督に意図が表れていると思いました。 軍事政権の誰かに似ている国会議員、チンピラヤクザ、議員の息子の三人に次々と暴力的に犯される日本人女性の姿を見て、頭にくる「日本人」もいらっしゃるのかもしれないなあ、これって何を象徴しているのかなあ、などとのんびりしたことを考えながら見ていると、被害者の女性が加害者のチンピラに対して「悪魔!」と叫ぶシーンに出くわしてポカンとしてしまいました。 筋運びの「ご都合」であったとして、こういう仕打ちを受けた女性のセリフとして、いかにも陳腐、少なくとも日本語の語感では出てこない「悪魔」が出てきたことに意表を突かれたのですが、女性の役名がイヴだったことを思い出して笑ってしまいました。 要するに、映画が描いているのは「創世記」だったということなのですが、最後にもう一度笑わせて画面は暗くなりました。 デタラメで陳腐な展開としか言いようのない映画でしたが、人間社会を殺伐とした欲望の連鎖としてとらえようとする、こういう味わいの映画が、実はさほど嫌いではありません。なんとなく、こういうふうに撮りたいという監督の気分は、わかるような気がするからです。 まあ、それにしても、これで「鬼才」は大げさなのではないかいな!? と笑いながら思いました。もちろん、ノック・アウトされることもありませんでした。 監督 キム・ギドク 製作 キム・ドンフ 製作総指揮 キム・ギドク 脚本 キム・ギドク 音楽 パク・イニョン キャスト 藤井美菜(イヴ) チャン・グンソク(アダム) アン・ソンギ(謎の老人) イ・ソンジュ(アダムの父親) リュ・スンボム(ギャングのボス) ソン・ギユン(船長) オダギリジョー(イヴの恋人) 2018年・122分・R18+・韓国 原題「Human, Space, Time and Human」 2020・08・05元町映画館no50ボタン押してね!にほんブログ村

2020.08.09

コメント(0)

-

ベランダだより 2020年8月1日 「ベランダに夏が来ました!」

ベランダだより 2020年8月1日 「ベランダに夏が来ました!」 長い梅雨が明けて、ベランダでアサガオが一輪咲きました。今年のアサガオは元気がありません。隣にはこんな実がなっています。 風船かずらです。べつに間引いたわけではありません。一つだけ実をつけたのですが、かえって風情がありますね。 お昼過ぎに、妙にうるさいので出てみると、コンクリートの廂にとまって泣きわめいているアブラゼミがいました。 光の加減でシルエットしか撮れません。見ているとだんだん裏側にはい込んできました。日射しを避けたのでしょうかね。 夜になって、サボテンの短毛丸が今年二度目の開花です。毎年一度、今頃咲くのが普通でしたが、6月に大量に咲きましたから、今年の花はもう終わりだと思っていると、また二輪花をつけました。 人間世界では困ったことが起こっていますが、サボテンの世界にも何か起こっているのでしょうかね。 夏が来たなあと思っていると、もう、お盆です。今年の夏は、本当にあっというまに過ぎてゆきそうですが、新コロちゃん騒ぎは新たなピークに向かっているようです。 みなさんくれぐれもご自愛ください。夏のベランダでした。追記2021・08・20 この記事を載せたときから1年たちましたが、コロナはいよいよ猛威をふるい始めました。去年の今頃なんて、実は、予兆段階だったんじゃないかと思わせる有様ですね。もうすぐ新学期が始まりますが、どうなるのでしょうね。 没交渉の世間がどうなっているのか、あまりよくわからない日々ですが、結果的には、もう、何度目なのかわからない「緊急事態宣言」が、今日発令されました。宣言だけ出して、成り行きに任せているわけではないのでしょうが、感染の抑止はもちろんですが、たとえば飲食店のケアとかきちんとやっていただきたいですね。 ブログの記事を修繕しようと古い投稿をさわっていて、つくづく思いますが、毎年同じようなことを面白がって、同じような日々を送っているのですね。これはこれで、面白いような、むなしいような、今日この頃ですね。ボタン押してね!

2020.08.09

コメント(0)

-

トレバー・ナン「ジョーンの秘密」シネリーブル神戸no62

トレバー・ナン「ジョーンの秘密」シネリーブル神戸 予告編を見て即決した映画でした。お目当てはジュディ・デンチです。彼女を初めて見かけたのは007の映画でした。イギリス諜報部Mの親玉という役柄だったでしょうか。つい最近では「シェークスピアの庭」でシェークスピアの妻を演じていて、感心しました。 言い方が偉そうですが、仕事をやめて映画館を徘徊し始めて2年になりますが、漸く顔を覚えて、スクリーンでその姿を追いかけたい俳優さんが何人かでき始めたのですが、その一人がこ映画「ジョーンの秘密」の主人公を演じるジュディ・デンチです。この映画では諜報部M15の取り調べを受けるスパイの役のようです。 落ち着いた住宅のリビングでしょうか、テーブルで新聞に見入っている老女が映し出されます。外務省の役人の死が報じられている記事に関心があるようです。そうこうしていると庭先に誰か来たようです。 怪訝とも、確信ともとれる表情が映し出されます。お目当てのジュディ・デンチです。映画が始まりました。 50年以上昔のスパイ容疑の取り調べが始まります。核兵器開発の研究所の現場にいた、若き日のジョーン・スタンリー(ソフィー・クックソン)の行動を、今や、研究者だった夫に先立たれ、一人で暮らす、老いたジョーンが思い出していきます。隣に付き添うのは弁護士をしている息子のニック(ベン・マイルズ)です。 チラシの写真はスクリーンのジュディ・デンチとは少し違います。スクリーン上の彼女は「老い」を隠そうとはしていません。 次々と暴かれていく若き日の「罪」の前にさらされ、ついには、最愛の息子からも疑いの目を向けられる老婆ジョーンを演じ続けるジュディ・デンチの姿は見ごたえがあります。まあ、女優自信が高齢ではあるんですが、そこが演技なのですね。 物語は、恋愛を餌にしたKGBの罠にからめとられていることを、彼女自身、気付きながら、それでも国家機密を漏洩した理由は何かというところに焦点化されてゆきます。 若き日のスパイ行為を諜報部の捜査員たちは着々と暴いてゆきます。息子ニックの疑惑の眼差しは、次第に冷たく彼女を刺し貫きはじめます。 しかし、彼女はウソをつかねばならないことは何もないとばかりに、恥じることのない自らについて、こう言い放ちます。「あなたは信念に従って生きてるでしょ。私も同じよ。」 ぼくにとって、この映画が語りかけてきた最も心に残った言葉です。「個人」の生き方を支える信念が「国家」の利益に優先する生涯 を生きてきたというのです。 彼女の「信念」が、具体的にどのようなものであったのか、それは映画を見ていただければわかります。その信念への賛否は人それぞれかもしれません。 しかし、ちょっと大げさなことを言いますが、近代社会が「個人」の平等と自由を尊重するために選んだ「国民国家」というシステムが、今、国家の側に大きく傾こうとしています。そういう世相を考える、一本の道筋のようなものをこのセリフは暗示してはいないでしょうか。 映画は、「国家反逆罪」の罪人に対して悪意に満ちた記者たちが集まった会見の場での、老ジョーン・スタンリー夫人のスピーチで幕を閉じます。 ジュディ・デンチの意志的で明瞭なセリフ回しと、「確信」にみちた美しい表情が、そのシーンまでの「困惑」、「絶望」、「苛立ち」そして「老い」の表情を一掃するかのような、耳と目に焼き付くという印象でした。クライマックスには、やはり、ちゃんと化けるのです。 もっとも、そこまでの老婦人ぶりこそ化けていたのかもしれませんが。 演劇的で、女優の長い経験を感じさせ、なんというか、見えを切ってみせたような名場面だったと思います。 若いソフィー・クックソンも、まっすぐな表情の好演でしたが、やはり今日はジュディ・デンチでした(笑)。 監督 トレバー・ナン 製作 デビッド・パーフィット 原作 ジェニー・ルーニー 脚本 リンゼイ・シャピロ 撮影 ザック・ニコルソン 美術 クリスティーナ・カサリ 衣装 シャーロット・ウォルター 編集 クリスティーナ・ヘザーリントン 音楽 ジョージ・フェントン キャスト ジュディ・デンチ(ジョーン・スタンリー) ソフィー・クックソン(若いジョーン・スタンリー) スティーブン・キャンベル・ムーア(マックス・ディヴィス教授) トム・ヒューズ(ロシア人・レオ・ガーリチ) ベン・マイルズ(息子ニック) 2018年・101分・PG12・イギリス原題「Red Joan」 2020・08・07 シネリーブル神戸no62追記2020・08・08「シェイクスピアの庭」の感想はこちらをクリックしてくださいボタン押してね!にほんブログ村no

2020.08.08

コメント(0)

-

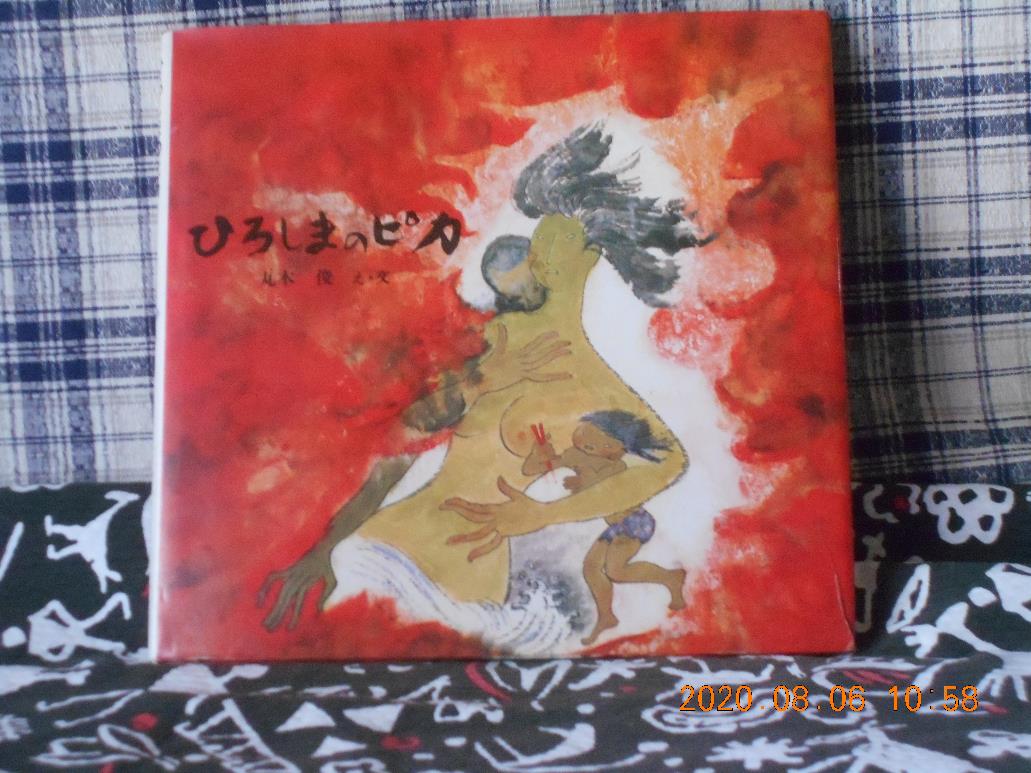

週刊「ジージの絵本」 大道あや「ねこのごんごん」(福音館書店)

大道あや「ねこのごんごん」(福音館書店) 帰る家がわからなくて、おなかがすいて、さまよっているチビのノラが、ごちそうのにおいにつられて迷い込んだ家に、大きな老猫とアホ犬と、たくさんのニワトリが住んでいました。「わしは ちょん、というんだ。にんげんでいえば九十八さいぐらいのとしよりだ」「おれはのん、というんだ。おまえのなまえはなんだ」「わかりません。ぼくはなまえがあったかなかったかおぼえていません」「そうかなまえがないのか。ななしのごんべえか。わんー」「おまえはきっとすてられたねこだ。よし、ななしのごんべえなら、ごんごんというなまえにするとよい」 というわけで、この家で暮らすようになった「ごんごん」の人生の、イヤ、猫生の先生は「ちょん」という老猫です。毎日の暮らしの中でいろんなことが起こります。 この下のページに描かれいるのもいろんなことの一つです。 ごんごんは いっぱい さかながいるのを みるのが すきでした。 あるひ さかなを つかまえようとして てを のばしたとたん あしがすべって いけに おちてしまいました。 ごんごんの なきごえを ききつけて、ちょんが すぐに たすけに きてくれました。 ずぶぬれの ごんごんをみて のんは わらいました。 ちょんは ごんごんの ぬれた からだを なめながら いいました。「ごんごん、この さかなに てをだすんじゃない。 おばさんがだいじにしている さかなだ。よく おぼえて おくんだぞ」 これが裏表紙です。今日もニワトリたちが元気です。「ごんごん」は縁側で昼寝でもしながらその様子を眺めているのでしょう。 でも、もう頭をなめてくれる「ちょん」はここにはいません。裏庭のお地蔵さんの下の土のなかです。 そうなんです。生きているものも、死んでゆくものも描く、この世界の描き方が、ぼくはとても好きです。 大道あやは1909年に広島で生まれた画家です。60歳の年から絵を描き始めました。「ねこのごんごん」は1975年、66歳のときに彼女がはじめて描いた絵本です。 「原爆の図」や「水俣の図」で有名な丸木位里は実兄で、兄の配偶者丸木俊は義理の姉です。丸木夫妻の原爆の絵を見て彼女が言った言葉が伝えられています。「兄さんたちは見ていないから描ける。」 芸術と現実を考える時に、心に響く批判だと思います。どちらが間違っているという問題ではありません。しかし、現実を体験するとはどういうことなのかという本質的な問題を捉えていることは間違いないと思います。 言葉通り、爆心2キロの地点で被爆し、「実際に見た」彼女は、90歳になって、初めて「ヒロシマに原爆がおとされたとき」を描きます。 2002年に出版された、この「絵本」の中には、彼女が描こうとしてどうしても描けない世界がぐちゃぐちゃの落書きのように残されています。 それ以後、彼女は2010年に101歳で亡くなるまで、二度と絵筆を持たなかったそうです。 「ねこのごんごん」には彼女が描きたくてたまらなかったに違いない「生きている」ことの「楽しさ」や「美しさ」が夢のように描かれています。 それぞれ、おチビさんたちや、若いお母さん、お父さんたちに是非手に取ってほしい絵本です。追記2020・08・07丸木俊「ひろしまのピカ」の感想は書名をクリックしてみてください。追記2022・06・07 家にある絵本をいじっていると、次々に案内したくなる作品が出てきます。今回は、大道あやの「広島に原爆がおとされたとき」(ポプラ社)を見つけて、とりあえず、以前の投稿に写真だけ追加しました。そのうち内容を「案内」したいと思っていますが、いつになることやらですね(笑)。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.08.07

コメント(0)

-

週刊「ジージの絵本」 丸木俊「ひろしまのピカ」(小峰書店)

丸木俊「ひろしまのピカ」(小峰書店) 最近気にかかっている地元垂水の「流泉書房」という本屋さんが、毎日「今日は何の日」という小さな記事を、お店の前の小黒板に書いて掲げていらっしゃいます。 ちなみに、昨日の8月5日は、かの岩波茂雄が神田神保町に「岩波書店」という「古本屋さん」を開いた日だと載っていました。 あの岩波書店が古本屋さんから始まったというのは、夏目漱石の周辺にオタク的関心のある人なら、知られた事実ですが、街を通りかかる、普通の本好きの人が初めて目にすると、やっぱり、ちょっと面白いとおもうです。 そんなことを考えながら、「流泉書房」のフェイスブックの記事をシェアとかしたりするのが、最近の楽しみなのですが、今日は8月6日で、ボクが思いついたのがこの絵本でした。丸木俊「ひろしまのピカ」(小峰書店) こっちが裏表紙です。女の子が抱えているのは「灯篭」ですね。 で、本文の最後のページは8月6日、広島で行われる「灯篭流し」のこの絵です。まいとし8月6日がくると、ひろしまの7つの川は、とうろうであふれます。ちよちゃん、とみちゃん、おにいちゃん、おかあさん、おとうさん・・・・・。それぞれ、ピカでしんだひとの名まえをとうろうにかくのです。川は、ぱあっとあかるくなります。ひろしまの7つの川は、火の川のながれとなります。ゆらり、ゆらりと、海へゆくのです。ピカのとき、ながれていったひとのようにいまは、とうろうがながされてゆくのです。みいちゃんは、とうさんとかきました。もうひとつのとうろうには、つばめさんとかいてながしました。もうかみが白くなったおかあさんはいいます。7つのままのみいちゃんの頭をなでながらいいます。「ピカは、ひとがおとさにゃ、おちてこん」 丸木俊は北海道生まれの人です。2000年に亡くなって20年経ちます。夫の丸木位里(まるきいり)とともに「原爆の図」を描いた人です。 1981年に出版された、黒柳徹子の「窓際のトットちゃん」という本の挿絵で、1974年に亡くなっているにもかかわらず、ますますファンが増えたいわさきひちろの先生です。「ねこのごんごん」(福音館書店)という傑作絵本の書き手、大道あやは義理の妹です。「ねこのごんごん」は、また、そのうち案内します。 「ひと」のしたことに「ひと」が苦しむということを描いているのは、石牟礼道子との共作「みなまた海のこえ」(小峰書店)でも同じですね。 戦争も公害も「ひと」のすることです。原子力発電所の事故も、地震という自然災害のせいのようにいいつのりますが、もとはといえば「ひと」のしたことの結果です。「ひと」のしたことに「ひと」が苦しむということは、「ひと」のちからでなくすくとができるはずです。ジージはそう思います(笑)。追記2020・08・07「ねこのごんごん」の感想を書きました。題名をクリックしてみてください。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.08.06

コメント(0)

-

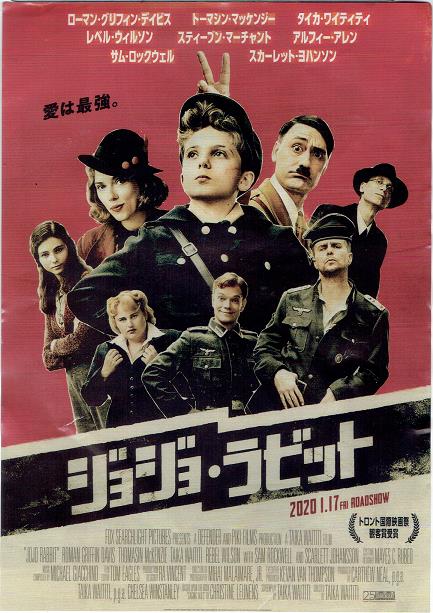

タイカ・ワイティティ「ジョジョ・ラビット」パルシネマno27

タイカ・ワイティティ「ジョジョ・ラビット」パルシネマ 子役の活躍するナチスの「カリカチャ―・コメディ映画」を予感させる予告編に惹かれてやってきましたパルシネマです。 10歳の少年ジョジョ君が、頭の中に「ヒトラー」を飼っていて、まあ、占領されているともいえるわけですが、「ヒトラー・ユーゲント」の「ヒーロー」を夢見ています。 このジョジョ君を演じるローマン・グリフィン・デイビス君の、実に、素っ頓狂な演技が、ぼくにとっては、この映画のほとんどどすべてでした。 「やんちゃ」になりたいんだけど臆病者というジョジョ君は頭の中から飛び出して、彼を煽り立てるヒトラーさんに励まされて、勇猛果敢なファシストになりたいのです。 とはいうものの、現実はなかなか厳しくて、初参加したユーゲントのキャンプでは、すっかりダメ少年ぶりが暴露されてしまい、サム・ロックウェル演じる、親衛隊の落ちこぼれレンツェンドルフ大尉から「ジョジョ・ラビット」のあだ名を頂戴してしまいます。 さんざん、いじめられてへこんでいたジョジョ・ラビット君は、突如、躍り出てきたヒトラーさんに励まされ、汚名挽回とばかりに、みんながビビる「手榴弾投げ」に挑んだのはのよかったのですが、投げたはずの手榴弾が跳ね返ってきて大ケガをして入院、顏はフランケン・シュタインばりに手術の縫い傷だらけの御帰宅というドタバタ喜劇の結果、実に情けない「アンチ・ヒーロ―」、「ジョジョ・ラビット」君の誕生で映画は始まりました。 ホント、抱きしめてやりたいような、どうしようもないやつです。 反ナチ活動家の母親ロージーの虐殺死とか、自宅の壁の中から現れる「アンネ・フランク」ではなくて、「エルサ」という名のユダヤ人の少女との出会いとか、監督タイカ・ワイティティ扮する、アドルフ・ヒトラーのシッチャカ・メッチャカとか、コメディの常道というのでしょうか、ありがちなといえばありがちなエピソードを繰り広げながらジョジョ・ラビット君の「成長物語」を、面白くもおかしくもないファシズムの世相を背景に繰り広げますが、ベルリンを解放したはずのソビエト軍も似たりよったりらしく、危うくパクられそうになったジョジョ・ラビット君を最後に助けるのが、例のレンツェンドルフ大尉というあたりで、思い浮かんできました。 ひょっとすると、この監督が撮っている世界は「歴史的事実」から80年の間に、繰り返し撮られ続けた「ナチス」映画の世界の「カリカチュア」 であって、ジョジョ・ラビット君は「現代」からこの世界にやって来た、いじめられっ子の少年なのではないかという妄想です。まあ、その逆ともいえるかもしれません。現代に割り込んできたファシズム映画の世界とか。もちろん、根拠も何もない当てずっぽうです。 映画のオープニングではビートルズの「抱きしめたい」がヒトラー賛歌のように流れ、エンディングはデビッド・ボウイの「ヒーロー」でした。 二つの曲が暗示するのは、実に、ソフトで気持ちのよい「ファシズム」そのものじゃないでしょうか。 ところで、サム・ロックウェルが出てました。相変わらず、おバカぶりがさえてました。最後は、なかなかいい役していましたよ。 なんか、ジジ臭い感想になってしまいました。 監督 タイカ・ワイティティ 原作 クリスティン・ルーネンズ 脚本 タイカ・ワイティティ 撮影 ミハイ・マライメア・Jr. 美術 ラ・ビンセント 衣装 マイェス・C・ルベオ 編集 トム・イーグルス 音楽 マイケル・ジアッキノ キャスト ローマン・グリフィン・デイビス(ジョジョ) トーマシン・マッケンジー(壁に隠れていた少女エルサ) タイカ・ワイティティ(頭の中のアドルフ・ヒトラー) レベル・ウィルソン(親衛隊ミス・ラーム) スティーブン・マーチャント(親衛隊ディエルツ大尉) サム・ロックウェル(落ちこぼれ親衛隊レンツェンドルフ大尉) スカーレット・ヨハンソン(母親・反ナチ活動家ロージー) アーチー・イェーツ(太っちょの友達ヨーキー) 2019年・109分・アメリカ 原題「Jojo Rabbit」 2020・08・03パルシネマno27ボタン押してね!にほんブログ村

2020.08.05

コメント(0)

-

週刊 読書案内 小泉八雲『怪談』(平川祐弘:訳/河出書房新社)

「100days100bookcovers no18」(18日目)小泉八雲『怪談』(平川祐弘:訳/河出書房新社) 前回YAMAMOTOさんが取り上げられた『孤愁 サウダーデ』で、その登場人物、モラエスを知ったとき、つぎに取り上げる作者はすぐに思いついた。 というか、ひとりしか思いつかなかった。西欧から来日して日本人と結婚し、日本で生涯を終えた作家、ラフカディオ・ハーンだ。コメント欄でその名が出ていることにすぐに気づいたけれど、ここは許してもらおう。『怪談』小泉八雲(平川祐弘:訳/河出書房新社) さっそくラフカディオ・ハーン、すなわち小泉八雲の『怪談』を図書館へ借りに行った。「耳なし芳一」、「狢」、「轆轤首」、「雪女」などの話はよく知っているけれど、『怪談』そのものは読んだことがない。初読である。 八雲はギリシャに生まれたが、その後、父の故郷アイルランド、フランス、イギリス、アメリカ、西インド諸島マルティニーク島と移り住み、40歳で来日。松江で小泉節子と結婚してからも熊本、神戸と移って、最後は東京で亡くなっている。 ガルシア・マルケスのときにも同じようなことを書いたけれど、まさしく放浪の人生だ。 在日期間は意外に短く14年。その間に結婚して三男一女をなし、各地の学校で英語教師をしたのち東京帝国大学の英文学講師を務め(ちなみに、八雲の後任は夏目漱石)、その合間に13冊の著作を書いている。日本に来る前にはアメリカで長年新聞記者をしている。人の何倍もの濃密な人生を、54年で駆け抜けたのだ。 『怪談』は、八雲が日本での見聞や体験を西洋の人々に伝える目的で、英語で書いた外国語の文学である。だから翻訳によって読後の印象は多少違うかもしれないけれど、この平川祐弘訳は文章が明瞭で読みやすかった。 「耳なし芳一」や「雪女」など、すでによく知っている話は、中に出てくるセリフまでがほぼ記憶通りで、しかもそれが映像とともに甦る。絵本か童話で読んだのかもしれず、それ以後もどこかで耳にしたかもしれない説話の「セリフ」は、何年経っても記憶の中で変質することのないほどシンプルなものだったということだ。シンプルなほど、怖さは際立つ。 ところで、『怪談』を読んだおかげで、面白い発見があった。 十数年前に松江に旅行して「小泉八雲旧居」に立ち寄ったとき、昭和7年にここを訪れたという俳人・高浜虚子の句碑を見かけた。食はれもす 八雲旧居の 秋の蚊に 虚子 どうして「食はれけり」ではなく「食はれもす」なのか。どうして「八雲旧居の秋の蚊になら食われもしよう」とまで詠んだのか。 先人である小泉八雲に敬意を表した、いわゆる「挨拶句」と考えるのが常道かもしれない。でも、それだけなのだろうかと、ずっと気になっていた。 で、今回の『怪談』である。この本には、「怪談」以外に「昆虫の研究」という小文が収められているのだけれど、そのなかの「蚊」の項目を読んだとき、虚子の句に対するひっかかりが瞬時にほどけた。 この文章の中で、八雲は蚊から身を守る目的で蚊の生まれる場所を調べるうち、「溜まり水」が蚊の繁殖を促す主原因だと知ったと書いている。なかでも墓地は、墓前に供える水や花立ての中など「溜まり水」だらけの場所だ。しかし、八雲は墓地という場所が好きだったらしい。 自宅裏の古い墓地を 並はずれて美しい場所で、驚くばかりに珍奇である。一木一石も古い理想によって形づくられたものばかりだ。そんな古い美の規範はもはや現存する人の脳裡には存在しないものである。 とまで書いている。 蚊に食われるのはイヤだけれど、墓地で蚊に生まれ変わることができるのならば、たとえ「前世の咎で食血餓鬼の境涯に堕とされてしまった」のだとしてもそれを望む、「かぼそい、刺すような歌をうたいながら、誰か私を知っている人を噛みに行きたいものと思うのである」と結んでいる。 虚子がこの文章を読んでいたかどうかは分からない。けれども、読んでいたとしても不思議ではないだろう。なにより、この八雲の一文を受けたものとしてかの句を再読すると、そこには時間を超えた八雲と虚子の感応が生まれる。「八雲旧居で見かけた秋の蚊に八雲本人を感じた」 虚子に思いが至ったとき、このふたりの文学者への親近感がふつふつと湧いてきた。実際がどうであれ、楽しいではないですか。 またまた長くなってしまった。ではKOBAYASIさん、よろしくお願いします。(K・SODEOKA2020・06・12) 追記2024・01・20 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.08.04

コメント(0)

-

ニコラウス・ライトナー「17歳のウィーン フロイト教授人生のレッスン」シネ・リーブルno61

N・ライトナー「17歳のウィーン フロイト教授人生のレッスン」シネ・リーブル チラシの「フロイト教授」の名前に引き寄せらてシネリーブルにやって来ました。ウィーンのフロイトです。見たのは「17歳のウィーン フロイト教授人生のレッスン」でした。1856年生まれのジークムント・フロイトは生涯ウィーンで終えるはずの人だったのですが、1938年3月に強行されたナチス・ドイツによるオーストリア併合とユダヤ人に対する迫害を逃れて、6月にウィーンを去り、翌1939年、亡命先のロンドンで世を去ります。フロイトに関心のある人には有名な話です。 ところで、この映画ではウィーンを脱出するフロイトを見送った青年がジーモン・モルツェが演じた主人公フランツ・フーヘル君でした。 一方、フロイトを演じたのは、あまり映画を見なかったぼくでも見た「ベルリン・天使の詩」で天使を演じたブルーノ・ガンツです。 最近この人をどこかで見かけたとふと思いましたが、調べてみてようやく気付きました。「名もなき生涯」で主人フランツを裁いた判事を演じていたのがこの人だったのです。「ベルリンを見下ろす天使」、「死を目前にしたヒトラー」、「アルプスの少女ハイジのおじいさん」、名優が演じた最後の人物が「故郷ウィーンを脱出する老フロイト」でした。 このとき、実在のフロイトは副鼻腔癌の末期だったのですが、この映画を最後に世を去ったブルーノ・ガンツは結腸癌の末期の体で、この役を演じていたようです。 フロイトが生涯愛した嗜好品がタバコです。主人公の青年フランツが故郷の村から母親の伝手を頼ってたどり着いたのが、ウィーンの「キオスク」、「タバコ屋」でした。 原題では「Der Trafikant」というドイツ語ですが、字幕ではキオスクとなっていたと思います。 そのタバコ屋で、フランツが様々な人と出会い、一人の「人間」へと「成長(?)」してゆく姿を描いたのがこの映画でしたと、とりあえずは言えると思います。 第一次世界大戦の傷痍軍人で、片足を失っている主人トルニエク(ヨハネス・クリシュ)、葉巻を買いにやってくる老教授フロイト、ボヘミアからやって来た娼婦アネシュカ(エマ・ドログノバ)、ナチスを礼賛する肉屋の夫婦、抵抗を叫ぶ共産主義者、未来を無駄にするなと脅す同郷の警官。 トルニエクは肉屋の密告で獄死し、フロイトはウィーン去ります。アネシュカは親衛隊に身体を売り、共産主義者はビルの屋上から落下します。 時代に翻弄されて去っていく「人々」の中で、青年フランツはどこにたどり着くのでしょう。 様々な別れの結果、ウィーンのナチス本部前の掲揚柱に掲げられた「青年の旗」が実に感動的に「青年の反抗」と「絶望的な未来」を暗示して映画は終わります。 しかし、ぼくにはこの映画がよくわからなかったのです。彼が故郷の湖の底で手に入れ、ポケットに忍ばせ続け、最後には捨てた(?)ガラスの破片があるのですが、あれは何を意味していたのでしょう。 それが、この映画の「わからなさ」 を解くカギであることは確かなのですが、さて、どうしたのもでしょうね。とりあえずの感想はこれで終ります。中途半端なネタバラシで申し訳ありません。備忘録だとお許しください。 監督 ニコラウス・ライトナー 製作 ディエター・ポホラトコ ヤーコプ・ポホラトコ ラルフ・ツィマーマン 原作 ローベルト・ゼーターラー 脚本 クラウス・リヒター ニコラウス・ライトナー 撮影 ハーマン・ドゥンツェンドルファー 編集 ベッティーナ・マツァカリーニ 音楽 マシアス・ウェバー キャスト ジーモン・モルツェ(フランツ・フーヘル) ブルーノ・ガンツ(ジークムント・フロイト) ヨハネス・クリシュ(オットー・トルニエク)ヨハネス・クリシュ エマ・ドログノバ(アネシュカ)エマ・ドログノバ 2018年・113分・R15+・オーストリア・ドイツ合作原題「Der Trafikant(タバコ屋)」 2020・07・30シネリーブル神戸no61追記2020・08・03「名もなき生涯」の感想はここをクリックしてください。ボタン押してね!にほんブログ村

2020.08.03

コメント(0)

-

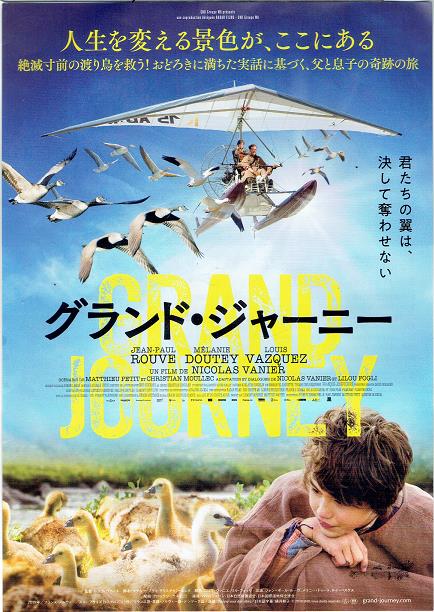

ニコラ・バニエ「グランド・ジャーニー」シネ・リーブル神戸no60

ニコラ・バニエ「グランド・ジャーニー」シネ・リーブル神戸 予告編を見ていて、見たくなった映画です。 理由ははっきりしています、コンラート・ローレンツという人が書いた「ソロモンの指輪」(早川書房)という面白い本があります。動物行動学の初歩を楽しく紹介した入門書ですが、その中にガチョウの「刷り込み」の話があります。 卵から孵化したばかりの雛鳥は、最初に目にした動くものを「母鳥」だと認知して行動するという現象で、ローレンツ自身が「母鳥」になって雛鳥を引き連れている写真も、その本にあったと思います。 その「刷り込み」で親になった人間が「カリガネ・ガン」のヒナを連れて「渡り」を教えるというらしいのですから、見ないわけにはいきません。 映画はネット・ゲームにオタク化している少年トマと母親パラオの生活シーンから始まりました。 実はこの映画は鳥の研究に熱中している夫クリスチャンに愛想を尽かせているパオラが新しい男性と暮らし始めているという、ありがちな「家族崩壊」のなにげないシーンから始まり、その「再生の物語」の行方を描くという設定なのですが、ぼくの興味は、「刷り込み」の結果、人間を「親」だと思い込んでいる「絶滅危惧種」の「カリガネ・ガン」の行方の方にありました。 カリガネ・ガン(ウキペディア) 鳥と人間のかかわりを撮った映像のどこまでがドキュメンタリーで、どこからが特撮なのかという疑いを感じさせるシーンが、あることはありますが、少年の乗る「軽量飛行機」を「渡り」のリーダーと信じて(?)、鳥たちが付き従うシーンは驚きの連続でした。 北極海に面したノルウェーのラップランドから地中海にあるフランスの沼沢地カマルグ迄、ヨーロッパ大陸を飛び越えていく「グランド・ジャーニー」が映し出す空撮シーンはなかなか見ごたえがありました。 環境保護や現代の家族の問題といった社会性が映画を支えているのはよくわかりますが、ぼくには「人間になつく野生(?)の渡り鳥」の姿のリアリティがすべてといっていい映画でした。 家族崩壊なんてことにはなっていないにしても、コロナ騒ぎの中で「ネットおたく」化してしまいがちな少年や少女たちの眼に、14歳の少年が絶滅危惧種の鳥たちを引き連れて大空を飛ぶ世界がどう映るのか、ちょっと見せてみたい気がするのは、ぼくがネットのヴァーチャルになじめない老人だからでしょうか。 ともあれ、渡り鳥を引き連れて飛んでゆく少年の姿が地上から発見され、「情報」として拡散され、称賛の輪が広がっててゆくのも、SNS上であるわけで、現代のソーシャル・ネットワークの働きについて、改めて考えさせらる映画でもありました。 監督 ニコラ・バニエ 製作 クレマン・ミゼレ マチュー・ワルテル 製作総指揮 ダビ・ジョルダーノ 脚本 マチュー・プティ クリスチャン・ムレク ニコラ・バニエ リル・フォッリ 撮影 エリック・ギシャール 美術 セバスチャン・ビルシュレ 衣装 アデライド・ゴスラン 編集 ラファエル・ウルタン 音楽 アルマン・アマール キャスト ルイ・バスケス(トマ・雁と旅行する少年) ジャン=ポール・ルーブ(クリスチャン・トマの父・鳥類学者) メラニー・ドゥーテ(パオラ・トマの母) フレッド・ソレル(ビョルン・鳥類学者) リル・フォッリ(ダイアン・新聞記者) 2019年・113分・フランス・ノルウェー合作 原題「Donne-moi des ailes 2020・07・30シネ・リーブル神戸no60ボタン押してね!にほんブログ村

2020.08.02

コメント(0)

-

週刊 読書案内 阿部了・阿部直美「おべんとうの時間3」(木楽社)

阿部了・阿部直美「おべんとうの時間3」(木楽社) 近頃気に入って、ボンヤリお座りするときに持ち込んで読んでいます。第3巻なのですが、第1巻から読み始めたわけではありません。 この国の、あっちこっちの、働く男の人や女の人、子供の「おべんとう」もあります。文章を書いている阿部直美さんがおっしゃるには「普通の人の普通の弁当」のルポルタージュです。 本の最初には日本地図が乗っていて、「おべんとう」を見せてもらった人の名前が地図に書き込んであります。文章は阿部直美さん、写真は阿部了さんという分担らしいのですが、お二人の関係はわかりません。多分、御夫婦なんでしょうね。 全日空の機内誌に連載されたのが、始まりだそうですが、第4巻まで出ています 表紙の写真は小笠原の母島の小学校、中学校兼任の家庭科の先生です。小笠原諸島は船で二十何時間かかるそうですが、東京都です。彼女は東京都に採用された教員で、初任地が母島で、やってきて4年目だそうです。 これがお弁当です。デザートがパッションフルーツなところが南の島です。当たり前ですが、あとは普通ですね。 こっちの写真は、球磨川の渡し船の船頭さんです。お年は85歳だそうです。船の名前は楮木丸、かじき丸と読むようです。お名前は求广川八郎さん。苗字は「くまがわ」とお読みするそうです。 今年の夏ほど、長ーく渡しばせんことなかったですもんなあ。 雨が降って降って、そりゃまあ、ひどかじゃった。1か月ちゅうもん、大水が引かんでな、小屋のすぐ下、石段の2段さがったとこまで水が来ておりましたわ。 わしのいる楮木(かじき)地区から奥に6キロほど山道を行きますとな、川島ちゅう地区がありますたい。川島の子らを、これまで何十人も渡したな。球磨川を挟んだ向こう岸に、JRの瀬戸石駅があっとです。高等学校に通う子どもらは、自宅から渡し場まで自転車で来寄ったり、父さん母さんに車で送ってもろうてな、わしが渡して、電車で人吉や八代に通っとです。 今年は1年生の男の子ば1人ですたい。なんや2年生になると、単車の免許がとれるちゅうことで、自分で瀬戸石ダムの脇を通って駅に行くとです。あの子も、来年は単車ば乗るでしょうな。わしも85歳になりますけん、いつまでできますかなあ。 毎朝起きるんは、4時半ですたい。ばあさんの弁当持って歩いて小屋に来ます。男の子は6時14分の人吉行きに乗りますけん、その前に準備ばしとっとです。来たらすぐ渡してやるように、舟で待っとります。その後、小屋で朝ご飯の弁当を食べますたい。 8時45分の電車を送った後、昼の弁当を取りに家に戻ります。うちのは足が悪かもんですけんな、わしがとりに行くとです。 お好きなおかずはラッキョウだそうです。入ってますね。これが朝の「おべんとう」か、お昼の「おべんとう」か、そのあたりはわかりませんが、夜は球磨焼酎で晩酌だそうです。 阿部直美さんの文章化の腕がさえているんでしょうね。たとえば、このおじいさんの語りには「ほろり」とさせられっぱなしです。若い頃の話とか、他にもいろいろ語っていらっしゃるのが面白いのですが、取材されたのは5年以上も前です。 そういえば、球磨川では、今年、2020年の6月にも大水で大きな被害が出ているとニュースになっています。このおじいさん夫婦、大丈夫でしょうか。お年も、90歳を超えられているでしょうし・・・。 ボンヤリ座り込んで読みながら、そういうことが気にかかりはじめる本です。危うく、何をしにここに来たのか忘れそうになります。 次は「おべんとうの時間4」を予約しました。追記2020・09・08「おべんとうの時間 1 」はここをクリックしてください。 追記2022・05・13読んでから2年経ちました。新しい巻が出ているのでしょうか?とりあえず読んで案内を描いたのが1巻から4巻までです。まあ、そっちの方ものぞいてやってくださいね。「おべんとうの時間2」・「おべんとうの時間4」はここをクリックしてください。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.08.01

コメント(0)

全33件 (33件中 1-33件目)

1

-

-

- ジャンプの感想

- ジャンプSQ.25年12月号感想♪その3

- (2025-11-14 13:43:41)

-

-

-

- マンガ・イラストかきさん

- やっと入れた楽天ブログ!これからの…

- (2025-11-09 16:30:43)

-

-

-

- 連載小説を書いてみようv

- 59 タムタムさんカッコいい

- (2025-11-11 14:59:50)

-