2020年10月の記事

全33件 (33件中 1-33件目)

1

-

週刊 読書案内 山村修「狐が選んだ入門書」ちくま新書)

「100days100bookcovers no31」(31日目) 山村修「狐が選んだ入門書」ちくま新書) 100daays 100bookcovers challengeの30日目に、DEGUTIさんが紹介された数冊の本のラインアップを見ながらぼくが印象深く感じたのは、彼女が「お仕事の現場」で必要を感じた結果の読書だったことです。 教科書や入試問題の読解の必要からでしょうか、アダム・スミス、ケインズ、ハイエクと経済学のビッグ・ネームが並び、一方に、この国の近代化の過程で、軍隊や政治家の集まりに限らず、ぼくたちがやっているこういう小さな集まりにいたるまで、人が集まるところでは必ず醸成される「空気」に対する関心が読書の領域を広げ、最後は、いま最も新しい作家のひとりが、新しい通貨「ビット・コイン」に果敢に挑んだ芥川賞受賞作「ニムロッド」。 いってみれば、この最も新しい「経済」小説にたどり着くさまは、少々大げさかもしれませんが「感嘆」するほかありませんでした。 「そういえば、経済学どころか、『ニムロッド』にもついていけなかったなあ・・・」 などとボンヤリ、なにを引いてこようかと思案六法にふけりながら、思いついたのが「入門書」 でした。 昔の「お仕事の現場」では、教科書はともかく、入試問題なんかにかかずらわっていると突如でてくる新しい分野の評論とかに、お手上げという事態はしょっちゅうありました。 まあ、生徒が持ってくる現物に対するその場しのぎというのは、実は間に合いませんから、日ごろからの「山かけ」として、あれこれ興味のあるなしにかかわらず手に取るということはよくありました。 「地球温暖化」、「グローバリズム」、「フェミニズム」、「高齢化社会」、エトセトラ、エトセトラ…。 書き手によって「空振り」とか「敬遠気味のクソボール」というしかない文章に付き合わされると、その分野そのものに対する関心も失せてしまいます。出来れば打率を上げたい。 そこでお世話になるのは「入門書」の「入門書」、「この本を読め!」 の類だったのですが、「100分でわかる」とか銘打たれると「バカか!」と思ってしまう性分に加えて、畏敬する柄谷行人なんかが「入門書は読むな」とかいったりしているのを目にしたりすると、思わず手がとまったりもします。 出来れば、あまりにも守備範囲が狭い高校生諸君にも勧められる「入門書」を紹介している内容で、という欲を掻いた気分もありましたが、そんな本は中々ありません。「まあ、あるわけないわな」 と手がとまりかけた時に出会ったのがこの本でした。もう、十五年ほども昔のことです。 山村修「狐が選んだ入門書」(ちくま新書)です。 著者の山村修という人についてですが、御存知の方には必要ないでしょうが、少し紹介します。 彼は「日刊ゲンダイ」というタブロイド紙に1981年から20年以上にわたって、毎週水曜日、「狐の書評」という匿名書評を連載していた書評家でした。 2004年当時、「狐の書評」(本の雑誌社)に始まって「水曜日は狐の書評」(ちくま文庫)まで、洋泉社からも二冊、逐次、書籍化されていた人気の書評でしたが、新聞のコラム書評ということもあり、800字という長さの制約が、ぼくには少し食い足りない印象でしたが読み続けていました。 2006年の秋の終わり、その「狐」が正体をあらわしたのです。のちに朝日文庫に入った「禁煙の愉しみ」や、筑摩書房で文庫化された「遅読のすすめ」、趣味のお能の愉しみを綴った「花のほかには松ばかり」(檜書店)のエッセイストとして読んでいた山村修こそが、あの「狐」であることを明かしたこの本と偶然出会ったのでした。 というわけで、まあ、その当時のぼくにとっては衝撃の一冊がだったのですが、衝撃は一撃ではなかったのです。 ぼくはこの本を書店の棚で見つけて、「えっ?おお、あの『狐』が本名をあかしている!」 と早速買い込んだのですが、2006年の10月に二刷だった新書のカヴァーには「2006年8月、死去」の文字があったのです。 死を覚悟した「狐」こと山村修が、青山学院大学図書館司書の勤めを早期退職し、「狐の書評」の集大成、山村修の最後の仕事として読者に残して逝ったのが、この、25冊の「入門書」の書評集だったのでした。 本書の「はじめに」において「入門書こそが究極の読み物である。」 と筆を起こし、「私と狐と読書生活と」と題された「あとがき」では「世の職業人でいちばん自由に読書できるのは、もしかすると、研究者でもなく、評論家でもなく、勤め人かもしれません。」 と、ぼくもその一人であったサラリーマン読者をもう一度励まし、「本書に取り上げた二十五冊の入門書には、それぞれに質が異なるとはいえ、読み手を見知らぬ界域へと導く誘引力が、時には危ういともいえる魅力が、秘められています。」 と、筆をおいた書評家の「覚悟」が本書全体に漲っています。「言葉の居ずまい」、「古典文芸への道しるべ」、「歴史への着地」、「思想史の組み立て」、「美術のインパルス」と5章立てで構成され、それぞれ5冊づつ書評されていますが、残念ながら、「科学」の分野はありません。 当時、この25冊が「ボンクラ教員」の、新たな指標となり、そのほとんどが生徒向けの「読書案内」のネタになったわけです。 取り上げられているラインアップは本書を手に取ってお探しいただくとして、ぼくにとっては藤井貞和「古典の読み方」(講談社学術文庫)、岡田英弘「世界史の誕生」(ちくま文庫)、岩田靖夫「ヨーロッパ思想入門」(岩波ジュニア新書)、辻惟雄「奇想の系譜」(ちくま学芸文庫)あたりが、今思えば、あきらかにその後の読書の流れを新たに作り出す、まさに入門書! として初登場、あるいは、再登場したわけです。 ちなみに「経済学」では、アダム・スミス、カール・マルクスの研究者で稀有なモラリストというべき内田義彦「社会認識の歩み」(岩波新書)にこの本で再会したのも思い出深いですね。 さて、本書に戻ります。「だが、突然、私は読書のことを考えた。読書がもたらしてくれるあの微妙・繊細な幸福のことを。それで充分だった、歳月を経ても鈍ることのない喜び、あの洗練された、罰せられざる悪徳、エゴイストで清澄な、しかも永続する陶酔があれば、あれで充分だった。」(「慰め」ローガン・ピーアソール・スミス)「はじめに」の中にこんな詩句の引用がありました。30年にわたるサラリーマン生活を「匿名書評家」として生きた「狐」の白鳥の歌 が聞こえてくるようです。それぞれの書評はこの主旋律の、いわば、オブリガート(対旋律)だったということを感慨深く思う今日この頃です。 それではYMAMOTOさん、よろしくお願いします。(2020・07・19・SIMAKUMA)追記2024・02・02 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.31

コメント(0)

-

週刊 読書案内 上田岳弘『ニムロッド』(講談社)

「100days100bookcovers no30-4」(30日目その4) 上田岳弘『ニムロッド』(講談社)5、5冊目が上田岳弘の小説『ニムロッド』(講談社)です。 KOBAYASIさんは、現実世界に周辺=地理的フロンティアが亡くなった今、資本主義は終わるという趣旨の文を引用されていましたね。 ところが、もうすでに、人間の想像力と欲望は地球外フロンティアにも仮想世界にも手を伸ばしているのではないでしょうか。 宇宙も仮想世界も無限大。人間がどこまで欲望の翼を広げるかというところにきているのかな。現実世界でも、コロナで世界の実態経済は参っているはずなのに、日経平均とかの株価は実体経済と乖離しているらしい。こんな時も人々の欲望は経済システムのエネルギーになっているのでしょうか。 この本を今回選んだのは、主人公が「ビットコインを掘る」仕事をしているからです。「資本主義におけるシステムサポートそのものだからだよ。ビットコインを掘る作業は。」 と上司に言われ、「他者が欲しがるからより欲しくなる。自然な欲望」のシステムサポートをしているのです。 あとは二人の人物が登場します。一人は外資系の証券会社で高収入を得ている主人公の恋人。もう一人は、現在は名古屋にいるので、主人公(東京にいる)とはもっぱらメールで繋がっている「ニムロッド」と自称する元同僚の男性。 前半はニムロッドがWikipediaそのままの「駄目な飛行機コレクション」を主人公にメールしてきて、「だめな飛行機があったからこそ、駄目じゃない飛行機が今あるんだね。」「ところで今の僕たちは駄目な人間なんだろうか?いつか駄目じゃなくなるんだろうか?人間全体としてだめじゃなくなったとしたら、それまでの人間たちが駄目だったということになるんだろうか?でも駄目じゃない、完全な人間ってなんだろう?」 とか言って、いくつも哀しいほど馬鹿げた飛行機を紹介していきます。 恋人は以前妊娠中に胎児の染色体異常のために中絶し離婚しています。彼女は駄目な胎児を生まないことを選び、まだ細胞段階の胎児を殺しました。それは、駄目じゃない胎児を望む欲望があったからではなかったかと私は考えました。 しかし、彼女は子どもを殺したら、もはや駄目じゃない子どもを望む欲望もなくなってしまっていました。 人間は駄目じゃなくて、欲望もなくなったらどうなるんだろう。 それは、ニムロッドが後半に書くSF小説に表現されているようです。 この小説内小説が「ニムロッド」という旧約聖書の中の人物名と大きく関わっていて、その神話の意味するところこそ人間の未来を指し示しているように感じました。 大変遅くなってすみません。思いつくまま書き散らかしてしまいました。次がSIMAKUMAさんだとつい甘えて勝手しましたが、よろしくお願いいたします。E・DEGUTI・2020・07・14(これにて、DEGUTIさんによる「100日100カバー30日目」は終了です。長いので分割して掲載しました。前後に関心をお持ちの方は「その1」・「その2」・「その3」をクリックしてください。)追記2024・02・02 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。にほんブログ村

2020.10.30

コメント(0)

-

フェデリコ・フェリーニ「道」元町映画館no57

フェデリコ・フェリーニ「道」元町映画館 元町映画館でやっている「フェデリコ・フェリーニ映画祭」に通っています。今日は「道」と「魂のジュリエッタ」を見ました。 「魂のジュリエッタ」は初めてですが、「道」は何回か見ているはずです。もっとも。最後に観たのがいつだったかの記憶はありません。映画館で見たのは40年以上前だったような記憶はあります。 「阪急文化」か「ビッグ映劇」か、はたまた、今の「元町映画館」ではなくて、2丁目にあった「元映」だったか。レンタルビデオでも見たはずです。 で、今回は「道のテーマ」と「ジェルソミーナ!」の叫び声が聞きたくてやって来ました。 映画のあらすじとか、どこがどうだったとか、あまりにも有名なこの映画には必要ありませんね。 映画.com で、以前は気付かなかった、まあ、関心もなかったのでしょうが、「ジェルソミーナ」役のジュリエッタ・マシーナという少女がフェリーニの奥さんで、同時に観た「魂のジュリエッタ」のヒロインのオバさんだったことに気付いて、何というか、「アワワワ!?」という気分になりました。当たり前の話ですが、映画「道」の中で死んでしまったわけじゃなかったんですね。 もう一つ、面白い(?)体験がありました。ぼくはこの映画のクライマックスは旅芸人ザンパノがジェルソミーナを棄てたことを後悔する最後シーンにあると思っていました。 ぼくの激しい思い込みの記憶によれば、そのシーンでザンパノが叫ぶ「ジェルソミーナ―!」の哀しい響きが劇場にこだますなかでエンド・ロールということになっていたのです。 というわけで、映画が終盤に入り、「道」のテーマが洗濯を干している女性の歌声で聞こえてくるあたりから、もう、ラストシーンが浮かんできて、涙まで流れ始めました。ところがどうしたことでしょう、結局、ザンパノはジェルソミーナの名を叫びませんでした。 砂浜でのたうちながら、いつまでも叫ばないザンパノの姿が映り、暗い波が打ち寄せるシーンで映画が終わるのを、文字通り「ボー然」と眺めながら、いったい誰が、ザンパノに叫ばせたのかという困惑の闇の中に座り込むことになってしまったのでした。「やれやれ・・・」 何にため息をついたのか、まあ、よくわかりませんが、ともかく、立ち上がって映画館を出ると、お芝居をやっている若い友人がカップルで立っていました。同じ映画を見ていたようです。「最後に、ザンパノは叫ばなかったね、ジェルソミーナ―って。」「えっ?」「いや、ははは。じゃあ、またね。」 お昼過ぎにやって来た商店街は夕暮れになっていました。ここの所、元町商店街もにぎやかさが戻ってきました。裏通りに「道」をかえて、歩きたばこで帰ってきました。ちょっと、一人で、考え込んでしまったようですね。監督 フェデリコ・フェリーニ製作 カルロ・ポンティ ディノ・デ・ラウレンティス原案 フェデリコ・フェリーニ トゥリオ・ピネッリ脚本 フェデリコ・フェリーニ トゥリオ・ピネッリ エンニオ・フライアーノ撮影 オテッロ・マルテッリ編集 レオ・カットッツォ音楽 ニーノ・ロータキャストジュリエッタ・マシーナ(ジェルソミーナ)アンソニー・クイン(ザンパノ)リチャード・ベースハート1954年・108分・イタリア原題「La strada」配給:コピアポア・フィルム 日本初公開:1957年5月25日2020・10・27・元町映画館no57にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.29

コメント(0)

-

週刊 読書案内 マルティン・ニーメラー『彼らが最初共産主義者を攻撃したとき』

マルティン・ニーメラー『彼らが最初共産主義者を攻撃したとき』 ウキペディア マルティン・ニーメラーという人について、よく知っているわけではありません。しかし、ここに掲載する詩は、今の私たちが暮らしている社会で、かなり大切な、一人でも多くの人が読むことが必要な作品だと感じています。 私たちは、既に、この詩が「リアル」に現実を指さしている社会に暮らしていることに気付いた方がいいと思うのですが。『彼らが最初共産主義者を攻撃したとき』 マルティン・ニーメラーナチスが最初共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった私は共産主義者ではなかったから社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は声をあげなかった私は社会民主主義者ではなかったから彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった私は労働組合員ではなかったからそして、彼らが私を攻撃したとき私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった マスメディアもマスコミも信用できない時代が始まっています。私たちは静かに、なにげなく、しかし、あきることなく抗う方法を模索することが必要なのではないでしょうか。 にほんブログ村

2020.10.28

コメント(0)

-

週刊 読書案内 戸部良一他『失敗の本質―日本軍の組織論的研究』(中公文庫)・『「空気」の研究』山本七平著(文春文庫)

「100days100bookcovers no30-3」(30日目その3)戸部良一他『失敗の本質―日本軍の組織論的研究』(中公文庫)山本七平『「空気」の研究』(文春文庫)3、3冊目は『失敗の本質―日本軍の組織論的研究』(中公文庫)です。 有名ですので、概要は割愛します。個人的感想は、大きな事件や悲劇で責任主体を明らかにすることができても、上は責任を取らない。そのままほうっておいても人々も忘れていく。そして同じ失敗が繰り返されると思いました。 例えば、辻正信という軍人です。ノモンハン事件の責任を取るべき彼は、部下に責任を押し付け、自らの経歴に傷もつけずに南部戦線に配置転換され、マレー作戦でも実情を無視した作戦計画を立て作戦部隊を混乱させ失敗しています。 その後も参謀として派手な動きをいろいろしますが、とうとう軍組織は彼の責任を深く問わないままでした。敗戦直前に機密書類を焼却することに躍起になっている軍は、彼の責任を問えないほど、組織ぐるみでやむを得なかったと無責任を決め込むしかなかったのでしょうか。 軍略の天才とも悪魔とも言われて、未だに彼の著書は某新聞社の広告欄に大きく載っています。4、4冊目は山本七平『「空気」の研究』(文春文庫)です。 ちなみに、戦争が泥沼化しても、もう何が何でも戦争を終わらせるという声を上げられない、もう無理だろと思っていてもその場の「空気」で反対できない、という日本社会の特徴については、この本で厳しく取り上げています。 空気のせいにして誰も反対できない。誰も責任を取らない。どうしても空気が許さないなら、スケープゴートを見つけて詰め腹を切らせて終わりにしようとしてきたのは、多くの人が見聞きし経験してきたことではないでしょうか。 しかし、「リスク社会」と言われる現在、このままのやり方でこれからもしのいでいけるのでしょうか。経済も、原発も、感染症も、基地も、顔の見えない慣例化したやり方に任せていて、ひとたび何か起きたらリスクが大きすぎて誰も責任の取りようがない。それでもこのままいくしかないという状態は不安でしかたがありません。 (ここまでが、『失敗の本質―日本軍の組織論的研究』と『「空気」の研究』の紹介です。この記事「100日100カバー30日目」は「その4」に続きます。長いので分割して掲載しています。前後に関心をお持ちの方は「その1」・「その2」・「その4」をクリックしてください。)E・DEGUTI・2020・07・14追記2024・02・02 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。にほんブログ村

2020.10.28

コメント(0)

-

週刊 読書案内 松尾匡『ケインズの逆襲、ハイエクの慧眼』(PHP新書)

「100days100bookcovers no30-2」(30日目その2)松尾匡『ケインズの逆襲、ハイエクの慧眼』(PHP新書)2、2冊目は松尾匡『ケインズの逆襲、ハイエクの慧眼』(PHP新書)です。 「リーマンショック」や「東日本大震災後の復興経済政策」、「アベノミクス3本の矢」とか、「日本人一人当たりの借金1000万円」とか騒がれるとちょっとくらいは勉強しないとと数年前に手に取った本です。 ご周知でしょうが、「ケインズ」は、「不況」のときには公的介入の必要を唱えた人で、「ハイエク」は市場経済の働きをすばらしいとし、公的な介入に強く反対し続けた人です。 どっちも一長一短、現実には、あっちに行ったりこっちに行ったりしてバランスを取ろうときたのでしょうか。 著者松尾匡に言わせれば、あっちからこっちに行くべきものと、行ってはならないものを見分けなければならない。今までの政策は間違っている。一番の主張をザックリといえば、「どちらの政策をとるにしても、『リスク・決定・責任の一致が必要だ』」ということです。 「本当に社会のニーズに合うかどうかわからないリスクのある決定をする人は、本来そのリスクに応じて責任をとるべきである。」 もし、その責任をとる必要がなく、うまく行った場合のメリットばかりがあるならば、管理者はいくらでも冒険的な決定をすることになる。ソ連型システムが崩壊したのも、「そごう百貨店」が破綻したのも、同じ理由だと書いています。 「福島第一原発」事故でも、東電は国に助けてもらい(国民の電気代から)、被災者への賠償をするために絶対倒産しない会社になっています。大きすぎる責任はとらなくていいという見本ですね。 原発のコスト、経済的メリットも市場に任せるのなら、原発を動かしている主体が廃棄物処理迄考えてリスク決定責任を取るべきです。 もちろんうまく処理できるのならその主体が得る報酬は多くて当然だと思いますが、リスクが大きすぎて責任主体を引き受けられないのなら、(そもそも1万年生きるものがない以上は、責任はとれないのですが)原発は撤退するビジョンをもつべきではないでしょうか。(ここまでが、「ケインズの逆襲、ハイエクの慧眼」の紹介です。この記事「100日100カバー30日目」は「その3」に続きます。長いので分割して掲載しています。前後に関心をお持ちの方は「その1」・「その3」をクリックしてください。)E・DEGUTI・2020・07・14追記2024・02・02 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。にほんブログ村

2020.10.27

コメント(0)

-

週刊 読書案内 ニコラス・フィリップソン『アダム・スミスとその時代』(訳永井大輔 白水社 )

「100days100bookcovers no30-1」(30日目その1)ニコラス・フィリップソン『アダム・スミスとその時代』(訳永井大輔 白水社 ) 『愛の手紙』が繰り返されていたとき、古き時代のロマンに浸って紙魚の匂いのする本棚の前でKOBAYASIさんのアップを期待していました。ところが、ところが、話は「縁もゆかりもない」『資本主義という謎 「成長なき時代」をどう生きるか』、『資本主義の終焉と歴史の危機』に変えられてしまいました。それはないよ。KOBAYASIさん! 私こと、昭和どっぷりの大阪のおばちゃんは、1円でも安いものをと見えにくくなった眼を凝らし、ボケ始めた頭をはげましつつ自分の財布の中身とケチケチ相談しながら買い物しています。それも1000円単位までの話で、1万円超えるともうあんまり実感がありません。 親類の結婚祝いでも、3万円か5万円かどっちと聞かれても気持ちが大きいのか実感がないのか、どっちでもいいわという気になります。 1 円でも損したくないけれど、大きいお金はわからない。この感覚で還暦まで生きて来られたけれど、人生の最終コーナーで『資本主義の終焉』という大きな転換が起きるのでしょうか?訳がわからないけれどダラダラと思いつく本を並べてみます.1、1冊目はニコラス・フィリップソン『アダム・スミスとその時代』(訳永井大輔 白水社 )です。 日本の代表的経済学者岩井克人(この人もシェイクピア好きかな)が2001年に朝日新聞へ寄稿した「未来世代への責任」という文章(国語教科書の定番教材の一つです)の中の一節が気になって読んだ本です。岩井氏のこのエッセイでの主張は、環境問題は未来世代のために責任を持って行動することが要請されているということです。彼はアダム・スミスが「倫理」を否定したかのようなことを書いています。―― 経済学は「倫理」を否定することから出発したのです。 経済学の父アダム・スミスはこう述べています。「通常、個人は自分の安全と利得だけを意図している。だが、彼は見えざる手に導かれて、自分の意図しなかった〈公共の〉目的を促進することになる」。ここでスミスが「見えざる手」と呼んだのは、資本主義を律する市場機構のことです。資本主義社会においては、自己利益の追求こそが社会全体の利益を増進するのだと言っているのです。―― 今さら長々と教科書からの引用を引っ張り出してすみません。でもスミスがどうしてこんなことを書いたのだろう。彼がこういうことを考えるようになった生い立ちとか、時代ってどんなふうだったのかしら?と気になって探してみたら、今日の、この本と出逢ったのです。 経済学は、彼(スミス)にとって、取り組んだものの一部に過ぎませんでした。彼の著作は『道徳感情論』と『国富論(諸国民の富)』ですので、今さら驚かれないかもしれませんが、修辞学、芸術学、法学、倫理学、天文学、幾何学など、極めて幅の広い研究をしていたそうです。グラスゴー大学では道徳哲学の教授となって、法学博士を授与され、後年、名誉総長にもなっていますが、彼が成し遂げようとしたのは、「人間の本性と歴史を観察することで、真の人間学を創り出すこと」 にあったそうです。 人間の感情、(今から言えば心理)を観察、分析し、矛盾した存在であると考え、そんな人間が、豊かに、社会秩序を安定させていくことを考えたのが経済だったようです。 どうやら、アダム・スミスは「利己心」のみで社会秩序が安定するなどということは言っていないのですね。 工業生産が盛んになり、市場で多くのものの交換が可能ななら、そこでは努力して倫理を促すことをしなくても自然に秩序は安定するし、人間の感情も納得する。ということなのでしょうか。 それなのに、後の人々は彼の『国富論』だけをありがたがったのですね。あちらの世界でどう思ってらっしゃるでしょうね。(ここまでが、「アダム・スミスとその時代」の紹介ですが、この記事「100日100カバー30日目」は「その2」に続きます。長いので分割して掲載しています。「その2」をクリックしてください。)E・DEGUTI・2020・07・14追記2024・02・02 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。にほんブログ村

2020.10.27

コメント(0)

-

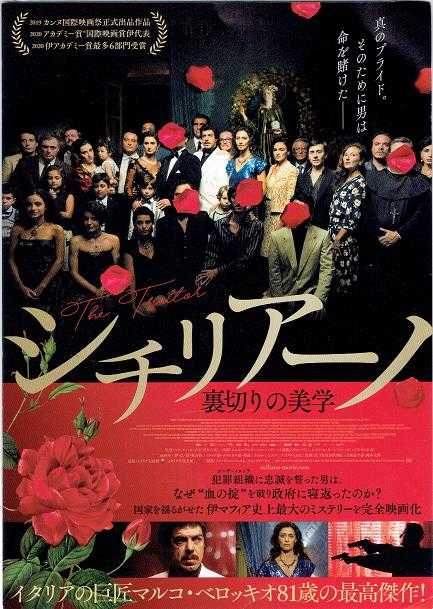

マルコ・ベロッキオ「シチリアーノ 裏切りの美学」シネリーブル神戸no71

マルコ・ベロッキオ「シチリアーノ 裏切りの美学」シネリーブル神戸 傑作「ゴッドファーザー」が1970年代につくられ、1950年代からのマフィアの歴史をほぼ20年に渡って描いたわけですが、それから50年の時が経過して、その間に社会の様相が大きく変わったことを実感させる映画でした。 「シチリア・マフィアの実態」について、とか、イタリアにおける「マフィア対検察の戦い」がどうであったか、とか、事実に基づくエピソードが展開されているわけですが、マフィアというギャング組織そのものも、登場する、個性あふれるギャングたちや検察官が、如何にあがこうと、「アンチ・物語」 であるほかない「後期資本主義」的な社会全体の論旨が、「一族」の「血の結束」の物語を生きていたはずの「マフィア」という集団をさえも呑み込んでいった歴史を描くほかないことを実感させてくれた映画でした。 もう、「家族の掟」や、一族の「血の絆」を「物語」の起動力にする「語り」は不可能であるということなのでしょうね。それは映像の上で展開する、啞然とする「暴力シーン」や、冷酷極まりない「殺人シーン」を、ある種ホコリっぽい、乾いたものにしているように感じました。 日本映画で言えば、70年代だったでしょうか、例えば、ボクなんかが鷲掴みにされた「仁義なき戦い」なんていう映画も、不可能な社会になっているのかもしれません。 そういう意味では、映画の原題は「裏切り」だと思いますが、誰が何に対して「裏切り」行為を働いているのか、誰にもわからない社会の中に生きている「索漠」とした現実を活写 した映画だったと言えるかもしれませんね。監督 マルコ・ベロッキオ脚本 マルコ・ベロッキオ ルドビカ・ランポルディ バリア・サンテッラ フランチェスコ・ピッコロ撮影 ブラダン・ラドビッチ美術 アンドレア・カストリーナ衣装 ダリア・カルベッリ編集 フランチェスカ・カルベリ音楽 ニコラ・ピオバーニキャストピエルフランチェスコ・ファビーノ(トンマーゾ・ブシェッタ)マリア・フェルナンダ・カンディド(クリスティーナ・ブシェッタ)ファブリツィオ・フェラカーネ(ジュゼッペ・“ピッポ”・カロ)ルイジ・ロ・カーショ(サルヴァトーレ・“トトゥッチョ”・コントルノ)ファウスト・ルッソ・アレシ(ジョヴァンニ・ファルコーネ)ニコラ・カリ(サルヴァトーレ・“トト”・リイナ)ジョバンニ・カルカーニョ(ガエターノ・バダラメンティ)ブルーノ・カリエッロ(アルフォンソ・ジョルダーノ)アルベルト・ストルティ(フランコ・コッピ(アンドレオッティの弁護士)2019年・152分・R15+・イタリア・フランス・ブラジル・ドイツ合作原題「Il traditore」2020・09・08シネリーブル神戸no71にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.26

コメント(0)

-

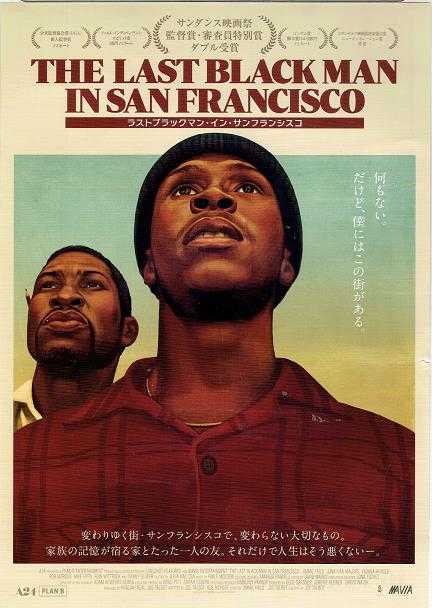

ジョー・タルボット「ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ」シネリーブル神戸no70

ジョー・タルボット「ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ」シネリーブル 神戸 アメリカの若い監督の映画を続けて2本見ました。1本目がビン・リュー監督の「行き止まりの世界に生まれて」、2本目がこの映画「ザ・ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ」です。 2本に共通するのは「貧困」と「スケート・ボード」、そして「サンダンス映画祭」で世に出た映画ということでした。「行き止まり・・・」がロックフォードという経済成長の失敗の象徴のような街が舞台でしたが、こちらは、アメリカでも有数の「金持ちの町」、サンフランシスコが舞台です。 スケボーの上で暮らしているかのような、黒人青年ジミーと彼が居候している部屋の持ち主で、脚本家か俳優の夢を見ている、ちょっとどんくさい、同じく黒人の青年モントという二人の青年の掛け合い芝居でした。 映画は二人乗りのスケート・ボードが、街を滑り降りていくシーンから始まります。サンフランシスコでしょうね。いつも本を抱えているモントと海。ジミーが覗きこむビクトリア様式というのでしょうか、見かけ以上に立派で古い家。モントの目が見えない祖父(?)と一緒に観るテレビ。ジミーのインチキなオヤジ。たむろする黒人の青年たち。空家になった屋敷に忍び込み、住み始めるジミー。 ひとつひとつのエピソードは魅力に満ちているのですが、見ているぼくの中で、物語が起動しないそんなシーンが続きます。魅力的なシーンを支える「物語」が破綻しているかのようです。 結末にたどり着いて、スケート・ボードを叩き折るジミーの姿がありました。そこには「空虚」で「アイデンティファイ」することも許されない「貧しい」若者がたっていました。 「現代」という社会が、あるいは、サンフランシスコという街の実相がありありと浮かび上がってくるような気がして、思わずため息をつきました。 ジミーはこれからどうやって、この街で暮らしていくのでしょう。 ドキュメンタリーなタッチで描かれたドラマでしたが、面白いシーンが「思わせぶり」な印象を残した映画でした。このギャップは、監督の若さのせいでしょうか。いろいろ工夫を感じさせた映画ですが、少し残念でしたね。監督 ジョー・タルボット原案 ジミー・フェイルズ ジョー・タルボット脚本 ジョー・タルボット ロブ・リチャート撮影 アダム・ニューポート=ベラ美術 ジョナ・トチェット衣装 アマンダ・ラミレス編集 デビッド・マークス音楽 エミール・モセリキャストジミー・フェイルズ(ジミー)ジョナサン・メジャース(モント)ティシーナ・アーノルドロブ・モーガンマイク・エップスフィン・ウィットロックダニー・グローバーソーラ・バーチ2019年・120分・PG12・アメリカ原題「The Last Black Man in San Francisco」2020・10・19・シネリ-ブルno70追記2020・10・31 映画を見たあとですが、ブレイディ・みかこの「ヨーロッパ・コーリング」(岩波書店)という本を読んでいて気付いたことがあります。 この映画の主人公「ジミー」は、大人になる前に「家」を失っているのですね。それは、雨風をしのぎ、家族と夕食をとり、オジーちゃんとテレビを見るという、人間にとって「生活」をするための、生きていくための「場所」、「ホームレス」という言葉の「ホーム」にあたる場所です。 その「家」を、二十歳を過ぎたばかりに見えるジミーは既に失っているのです。ぼくはこのことの意味を、映画を見ながら気づくことができませんでした。 彼が、何故、かつての「我が家」に忍び込むのか。かつて父親が彼に語った「家」の歴史が「ウソ」だったことがどういう意味をもつのか。 この映画は人生を始めたばかりの青年が、打つ棄てられた人間としての「自分」 を発見する映画だったのです。ぼくが「思わせぶり」と感じたシーンは、ひょっとしたら、ぼくの見損じだったのかもしれません。 まあ、どこかで、もう一度出会うかもしれない日までの宿題ができたというわけです。いやはやなんとも、という気分ですが、しようがありませんね。にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.25

コメント(0)

-

週刊 読書案内 新井高子 編「東北おんば訳石川啄木のうた」(未来社)

新井高子 編「東北おんば訳 石川啄木のうた」(未来社) 石川啄木が岩手県の出身の歌人であることはよく知られていますが、彼の短歌は「標準語」、あるいは、おそらく、当時、標準的であったのであろう「歌語」で書かれています。 啄木が使う言葉が「標準」的な「日本語」として、実際に彼が生きた時代に使われていた「口語」であったのかどうか、そのあたりにも面白いことがありそうですが、この本は、2011年の東北震災の後、大船渡という港町の仮設住宅に暮らしていた「おんば」たちが、その石川啄木の短歌を東北弁で「訳す」という試みです。 啄木が生きていれば、この試みをどう思うのか、喜ぶのでしょうかね。「東京」へ行きたかった啄木。停車場で故郷のなまりを聞いて泣いたに違いない啄木。春になれば、北上川の岸辺を思い浮かべていた啄木。 いろんな姿を思い浮かべながら、想像すると、やっぱり、泣きそうな気がしますね。いろんな意味で。 有名な短歌の「おんば訳」をここに引用してみます。訳なので、歌の調子は変わってしまっていますが、ちょっと読んでみてください。おだってで おっかあおぶったっけァあんまり軽くてなげできて三足もあるげねがァがったぁたはむれに母を背負いてそのあまり軽ろきに泣きて三歩あゆまず(「三足」は「みあし」・「おだづ」は「戯れる」、「ふざける」の意。)とっどきでも着て旅しでァなぁこどしも思いながら過ぎだどもなぁあたらしき背広など着て旅をせむしかく今年も思ひ過ぎたる(「とっどき」は「とっておき」、「こどし」は「今年」の意。)稼せぇでも稼せぇでも なんぼ稼せぇでもらぐになんねァじィっと 手っこ見っぺはたらけどはたらけど猶わがくらし楽にならざりぢつと手を見る友だぢが おらよりえらぐめえる日ァ、花っこ買って来てががぁどはなしっこ友がみなわれよりえらく見ゆる日よ花を買い来て妻としたしむ猫の耳っこ引っぱって、ネァッと啼げば、たんまげでよろごぶわらすのつさっこ。ねこのみみを引っぱりてみてにやと啼けば、びっくりして喜ぶ子供の顔かな。(「わらす」は「子ども」・「つさっこ」は「顔」の意) 仮設住宅で、交互に口語訳して笑いあっているオバさんたちの顔が浮かびます。ぼくは「稼せぇでも稼せぇでも」とか、「ががぁどはなしっこ」なんていう言い回しが気に入りました。言葉に「勢い」がありますね。まあ、そうなると、もう啄木じゃないような気もしますが、それはそれで、ということでしょうね。 最後のネコの歌は、「おんば」たちが「しあわせな子供の情景」を思い浮かべていらっしゃる様子が、「わらすのつさっこ」という「ことば」に響いていて、とてもいいなと思いました。 おもしろがりたい方は、是非、一度手に取ってみてください。にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.24

コメント(0)

-

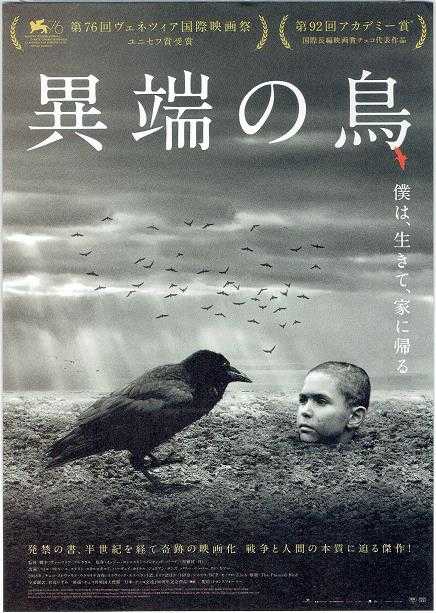

バーツラフ・マルホウル「異端の鳥」シネリーブル神戸no69

バーツラフ・マルホウル「異端の鳥」シネリーブル神戸 ポスターの、この写真にビビって、見ようかどうしようかと躊躇しましたが、見て正解でした。監督はチェコの人らしいですが、写真に大写しされているのがカラスですから、てっきり「カフカ」的不条理の世界かと予想していましたが、圧倒的なリアリズム映画 でした。見たのはバーツラフ・マルホウル監督の「異端の鳥」です。 10歳になるかならないかの少年が、小さな生き物を胸に抱えて走っています。ネコなのか、それともウサギなのか、判然としませんが、ともかく林の中を走って逃げています。 何者かに追い付かれ、生き物は取り上げられ油をかけられてその場で焼き殺されます。少年は殴り倒され、泥まみれになって家に帰ってきます。 家の前には井戸があります。井戸からくみ上げた水で少年の顔を拭いた老婆が、厳かに言い放ちます。 「自業自得だよ。外に出るなといったじゃないか。」 少年の顔が映し出され、老婆の顔が映し出されます。じっと、老婆を見ている少年の目が印象的です。 映画が始まったようです。 画面の下に「名前」と思われるクレジットが出て、場面が変わります。クレジットごとに、少年が出会う人物の名前が出ているようですが、覚えきれません。全部で、八つか九つの出会いの物語でした。 覚えている人物を数え上げると、伯母、呪術師の老女オルガ、粉屋ミレル、鳥飼クレッフ、肺病やみの司祭、密造酒業者ガルボス、ドイツ国防軍兵士ハンス、水辺にすむ山羊飼いの女ラビーナ、赤軍の狙撃兵ミートカ、そして、少年の父親です。 伯母は、最初のシーンで少年の顔を拭いてくれた老婆ですが、彼女が少年の伯母であったことは、帰ってきて解説を読んだ結果わかったことです。 彼女は「靴」をきれいに磨くことが「男のたしなみだ」と少年に教えますが、自らは井戸の水を沸かしたお湯で足を洗いながら、椅子に座ったままであっけなく死んでしまいます。 夜明けでしょうか、ふと、目覚めて、伯母の死を知った少年は、驚きのあまり手にしたランプを取り落とし、その火が燃え広がり、住んでいた家は跡形もなく燃え落ちてしまいます。 家を失い「外に出る」ことを余儀なくされた少年に襲い掛かるのは村人たちでした。打ち据えられる少年に助けの手を差し伸べたのがオルガでした。「この黒い眸、黒い髪、悪魔の申し子に違いない。この子は、この子と関わるものすべてに、不幸をもたらす。」 村人の前で、呪術師オルガが宣言します。悪魔の子は呪術師に買い取られ、「魔法」をあやつるオルガの助手として暮らし始めます。 村に悪疫が蔓延し、悪魔の子も高熱を出し、生死の境をさまよいます。呪術師は少年を土に埋め、「悪霊退散」の呪文をかけ、一晩放置します。そこにやって来たのがカラスでした。 情け容赦なく襲い掛かる、無数のカラス。血にまみれた少年の頭部。遠慮会釈なく映し出すこの映像を「リアル」だと感じながら見ている自分の「感覚」が不思議でしたが、オルガに助け出された少年の高熱は下がり、彼は再び生き始めます。 やがて、オルガが死に、庇護者を失った少年に村人が襲い掛かります。無防備な少年の黒い瞳と黒い髪めがけて、村人たちは、あのカラスのように襲い掛かります。 水辺にうち捨てられた少年は川に流され、水車小屋に流れ着きます。粉ひきのおやじミレルが三人目の庇護者ですが、彼は嫉妬と性欲に狂った老人でした。カメラが執拗にとらえるミレルの眼差しを少年はじっと見つめています。 映画は少年の黒い瞳に見据えられた「人間」たち が、暴力へと昇華していく「欲望」の虜 であることを描き続けているかのようです。 この少年が、なぜ、こんな世界をさまよい続けなければならないのか、見ているぼくには、いつまでたっても「物語」の輪郭が見えてきません。 始まったばかりの少年の旅は、まだまだ続きますが、とりあえずここで「異端の鳥」(感想その1)を終えたいと思います。監督 バーツラフ・マルホウル原作 イェジー・コシンスキ脚本 バーツラフ・マルホウル撮影 ウラジミール・スムットニー美術 ヤン・ブラサーク衣装 ヘレナ・ロブナキャストペトル・コラール(少年)ウド・キア(ミレル)レフ・ディブリク(レッフ)イトゥカ・ツバンツァロバー(ルドミラ)ステラン・スカルスガルド(ハンス)ハーベイ・カイテル(司祭)ジュリアン・サンズ(ガルボス)バリー・ペッパー(ミートカ)アレクセイ・クラフチェンコ2019年・169分・R15+・チェコ・スロバキア・ウクライナ合作原題「The Painted Bird」2020・10・20・シネリーブルno69追記2024・02・20「黒い瞳」と「黒い髪」の暗示しているものが、ヨーロッパの、おそらく、キリスト教社会に暮らす人たちにはすぐにわかるのかもしれませんね。それがユダヤ的なものなのか、アジア的なものなのか、ボクには相変わらずわかりませんが、「異端」であることの「全体主義的社会」における意味は、ボンヤリ理解できますね。 要するに、現代社会を描いているということですね。だから、リアルなのでと思ったのでしょうね。にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.23

コメント(0)

-

週刊 読書案内 カレル・チャペック「園芸家12カ月」(小松太郎 訳 中公文庫)

カレル・チャペック「園芸家12カ月」(小松太郎 訳 中公文庫) 先日、友達と話しをしていると話題になって、この人を訪ねたんですよ。お住まいは書棚の隅の方だったのですが、お電話差し上げると、もちろん、お元気でしたよ。「ぼくですか?ぼくはカレル・チャペックです。世間では小説家ってことになってますがね、実は園芸家なんだよ。」「ぜひいちど、うちへやって来たまえ。ぼくの庭をお目にかけるよ。」 まあ、そういって誘われたものですから、出かけたんですよ。すると、彼は庭の中にしゃがみこんで、何やら忙しそうなのです。 振り向きもせず、何かいおっしゃっているようです。「ちょっと、植え替えをやっているんで‥‥」「ああ、どうか、ごゆっくり」 すると、ひとり言ですかね、何やらまじめな口調でブツブツおっしゃるの聞こえてきましたよ。「世間では十月だという。そして自然が冬眠をはじめる月だと考えている。しかし園芸家のほうがよく知っている。園芸家は諸君に言うだろう。十月は四月と同じぐらい楽しい月だ、と。このことはぜひ知っていてもらわないと困る。十月ははじめて訪れる春の月、地下の芽が動き出し、ふくらんだ芽やが、ひそかにのびはじめる月だ。ほんのすこし土をひっかくと、親指のように太い、しっかりした芽や、やわらかな芽や、いっしょうけんめいに働いている根を発見するだろう。― なんといったって、いなめない。春だ!園芸家はよろしく庭に出るべし。そして植えるべし!(ただし、芽を吹きかけているスイセンの球根を、シャベルでコマギレにしないように注意が肝要。) だからすべての月の中でも十月は、とくに植えつけと植え替えの月だ。」(10月の園芸家) こういう場合、なんて答えていいんでしょうかね。「うちのチッチキ夫人もベランダで…」とかですかね。「いかん!ここは何かが枯れたらしい。この禿げたところに何か植えよう。アキノキリンソウか、それともサエアシナショウマか。こいつはまだうちの庭には植えたことがない。sりゃ、いちばんふさわしいのはアスチルベにきまってるけど、しかし、秋にはジョチュウギクもここにほしいなあ。しかし、春のためにはドロニクムも悪くないぞ。まてよ、ヤグルマハッカを一本植えよう。サンセットか、でなきゃケンブリッジ・スカーレットを。それはそうと、ここへヘメロカリスを植えても見栄えがするだろう。」(10月の園芸家) どうも、来客のことは、お忘れになっているようです。仕方がないですね、お暇するとするか。そう思って、ミドリの美しい芝を歩いていると、後ろから、声がかかりました。「ああ、昔ね、イギリスの地主が言ったんです。『土をよく耕すんです。水はけのいい、超えた土でなくっちゃいけません。酸性の土ではいけません。あんまり肥料気があり過ぎてもいけません。重くってもいけないし、痩せていてもいけません。それから、その土をテーブルのように平らにして、芝の種をまいて、ローラーでていねいに土を押さえつけるんです。そして毎日水をやるんです。芝がはえてきたら、毎週、草刈り機で刈って、刈り取った芝を箒で掃いて、ローラーで芝をおさえるんです。毎日。水をかけて湿らせるんです。スプリンクラーで灌水するなり、スプレーするなりして、それを300年お続けになると、わたしんとこと同じような、いい芝生ができます。』ってね。どうです、うちもいい芝でしょ。」 で、思わず言っちゃったんですよ。 「チャペックさん、おいくつですか?」って。 あなたも、チャペックさんの、自慢のお庭を、一度訪ねてみませんか。一年中、いつお出かけになっても、花がいっぱい咲いていて、まあ、向こうを向いたままではありますが、面白いお話をしてくださることは間違いありませんよ。そてじゃあこれで。にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.22

コメント(0)

-

週刊 読書案内 カレル・チャペック「お医者さんのながいながい話」(フェリシモ出版)

カレル・チャペック「お医者さんのながいながい話」(フェリシモ出版) カレル・チャペックは、なかなかな「童話」の書き手でもあります。いちばん有名なのがこれです。「お医者さんのながいながい話」。岩波のジュニア新書にラインアップされていますが、「絵本」としても数通りあると思います。探してみると、まだ手に入る「新しい」絵本の一つが見つかりました。ぼくが読んだのは関沢明子さんの訳で、関美穂子さんが絵を描いているフェリシモ出版というところが出している本です。 ページを繰るとこんな感じです。 次から次へとやってくる「お医者さんのながい話」を聞く羽目になる主人公がこの人です。ヘイショヴィナという山の中に住んでいる魔法使いのマギアーシさんですね。 で、彼のところにやってくるお医者さんがこの方です。 フロノツの医者と呼ばれていますが、名前はどうでしたかね?お医者さんの前を走っているそばかすの少年が、魔法使いの弟子でヴィンツェク君です。 マギアーシさんのもとに駆け付けたフロノツの医者は、一人では処置しきれないと、他のお医者さんも呼ぶことをすすめます。 やって来たのがこの方々ですね。三人やって来ましたが、このお医者さんたちは治療にかかる前に、なぜだか「お話」をしたがるんですね。 マギアーシさんはこの3人がやってくるまでに、フロノツのお医者さんから「なが―いお話」を聞かされているのですが、この3人も、題名の通り、それぞれ「なが―いお話」をしないでは気が済まないようです。 というわけで、「アンズの種」をのどに詰まらせただけのマギアーシさんは息をするのが苦しくってたまらないにもかかわらず、次から次へとお話を聞く羽目にになるんです。 えっ?マギアーシさんの病気は「アンズの種」を詰まらせただけなのかって?。そうですよ。背中をドンとでも押せば解決しそうな出来事ですよ。にもかかわらず、お医者さんのお話を聞いた魔法使いは、「人生」について深く考え込んでしまうことになるんです。 それで、のどに詰まった種はどうなったかって?そういうことは、この絵本を読んでいただくより仕方がないですね。 いやはや、それにしても、なかなかシャレた工夫のこらされたお話でしたよ。ぼくは、愉快な仲間のチビラちゃんたちにプレゼントしてしまいましたね。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.10.21

コメント(0)

-

週刊 読書案内 カレル・チャペック「オランダ絵図」(飯島周 訳 ちくま文庫)

カレル・チャペック「オランダ絵図」(飯島周 訳 ちくま文庫) 今日の案内はカレル・チャペックです。1890年に生まれて、1938年に亡くなったチェコの作家ですが、21世紀になっても読まれ続けています。 ここに、ちくま文庫の「カレル・チャペック旅行記コレクション」の1冊、「オランダ絵図」と題されたオランダ旅行記があります。 1931年のことだそうですが、チャペックがオランダのハーグで行われた国際ペンクラブの大会に出席するための旅によって生まれた旅行記です。 どんな本を手にしても、そうなのかもしれませんが、特に「エッセイ」や「旅行記」のような本を読むときには、その文章の書き手の人柄や交友関係、食べ物の好みや、服装や乗り物の趣味なんかが、なにげなくわかるというあたりが、とても大事なことだと思うのですが、そういう観点から言えば、この人の文章は、ほぼ間違いありませんね。 くどくど講釈と垂れていても仕方がありませんから、この文庫の冒頭を引用しますね。 「いくつかの顔」と題された、まあ、いわばエッセイ全体のプロローグにあたる章なのですが、そこで彼は、会議で出会った作家たちを紹介しています。 ハーグで、私はかなり国際的な環境の中に、それも国際ペンクラブの会議場に身を置いていたのだから、そこで出会った一群の文学者たちの顔について、情報をお伝えすることができる。そこには三百五十にも達する顔があったが、何人かの顔は描くことができなかった。たとえばベルギーのピエラールやロシアのボリス・ソロコフ、ポーランドのカデン・パンドロフキー、その他大勢の顔は持ち帰っていない。しかしその代わりに、ホラ、これはイギリスの作家ジョン・ゴールズワージーである。 昔よりも白髪が増え、月の光に照らされたように明るく微妙な顔をしている。非常に率直で抑制的であり、高尚な精神を備えた英国紳士である。 近眼で丸々としたこの顔は、ジョルジュ・デュアメル、フランスの詩人・批評家で医者の経歴を持ち、現代ヨーロッパの良心をなす人たちの一人である。 そしてこの笑っている顔は、デジデル・コストラーニ、ハンガリーの作家である。 笑っているのは、わが国土(チェコ)にかれが滞在することを許可しなかった、わが国の役所に対する怒りをあらわさぬようにするためだ。かれの微笑は、静かな水面に広がる波紋の輪の様だ―その顔の外にまでその輪が作られている、とさえ言いたくなる。 これはハーマン・アウルド、ペンクラブの本部事務局の書記で、子供向けの読物作家であり、まさしく若々しいイギリス人だがちょっぴりアイルランド系で、生意気だがいい男である。 そしてこのゲルマンの神は、ドイツの詩人テオドル・ドイブレル、かれの英雄めいた髭は、親切で正直な面を、賢明で太陽のように輝く詩人の顔を、無益に覆い隠している。 この頑固そうなあご骨の、色黒で日焼けした男は、ヤーコブ・ヴァッセルマン以外の何ものでもあり得ない。ドイツの小説家で、いささか渋面の無口な男である。 一方、こちらの浅黒い男はフランス人のベンジャマン・クレミュー、気まぐれな文学者の群の組織者で、自分の髭の幕を、爆発的な笑いで押し開く。 ガリシア出身で、ちんぷんかんぷんの詩を書くおしゃべりで心底からのユダヤ人であるシャローム・アッシュと、その瓜二つである南スラヴ人のデュチッチ。 この二人を取り違えぬようにと、ペンクラブの会議ではこう言われていた ―「アッシュと話していると思うなら、それがデュチッチだ。デュチッチと話をしていると思うなら、それがシャローム・アッシュだ ― ただそんなふうにして、二人を見分けるのさ。」 この黒い髭は、まじめな小柄な男、クロアチアの彫刻家メシュトロヴィッチの目印である。 かれがわが国のホレイツのように長身だったら、おそらく小さな彫刻を作るだろうが、小男なので、逆に見の丈を超える大きさの像を彫刻している。 最後にヨハン・ファブリシウスの笑顔を描く。 わたしがちょこっと接触した唯一のオランダ人だが、典型的とは言えない。なぜならば、典型的なオランダ男は、どちらかと言えば開放的でなく、何となくいかめしいからである。 いかがでしょうか。カレル・チャペックには絵描きの兄ヨーゼフがいましたが、これらのスケッチはカレル自身の手によるものです。 似顔絵のタッチに、書いた本人の人柄が感じられて、思わずみんな載せてしましたが、まあ、こういう人なのですね。とはいうものの、こんなのは序の口というべきでしょうね。この本の前半は「絵」が楽しい、スケッチブックの「詞書」のようなおもむきですが、後半ではオランダの人々についての切れ味のいい批評で構成されています。 長くなったついでに「フェルメール・ファン・デルフト」の章をちょっと引用してみます。 私は、風景画や風俗画、静物画や肖像画の各分野での愛すべき巨匠や準巨匠たちすべてを、数え上げてお知らせはしない。それらの立派な名前の中には、ダウやテルボルフ。ホッベマやカイプやメッツ、ホーフ、ヴォウヴェルマン、ファン・デル・フェルデ、ファン・ゴイェンその他多くが含まれる。 この人たちと(座ってかれらの名誉を讃え、バルーン型の曇ったワイングラスを挙げながら)もっと語りたいものだ。 しかし今は、愛すべきデルフトの町の名前を持つ、目もくらむような清純さに視線のすべてを注いでいる。すなわちフェルメールの輝かしき清純さである。 手紙を読む少女、台所のメイド、青い服の夫人、デルフトの眺望。ただ平和で家庭的な生活へのいくつかの洞察にすぎないが、この明るく透明な、まるでしっとりとしたオランダの光のようなもの、この女性的な静けさ、輝くばかりの尊厳性、そしてアイロンや石けんや、さらに女性の香り立つ家庭の親しみ深い神聖さを、もはや他の何人たりとも傷つけることはできない。 これらの絵の前に立って、巡礼者は、息をひそめ、なにも汚すまいと忍び足で立ち去る。何故なら、清純さの秘密は、不可思議でおごそかで、威圧的でさえあうから。 フェルメールがお好きな人は、チャペックがどの絵見たのかすぐにおわかりでしょうね。そして、実にシャープな批評に頷かれることだろうと思います。 ちなみに、この後フランス・ハルス、レンブラントと話は続きます。ああ、ハルスというのは、もちろんオランダの画家ですよ。 この「カレル・チャペック旅行記コレクション」は、ちょっとした外出にピッタリだと思います。いかがでしょうか?ボタン押しててね!ボタン押してね!

2020.10.20

コメント(0)

-

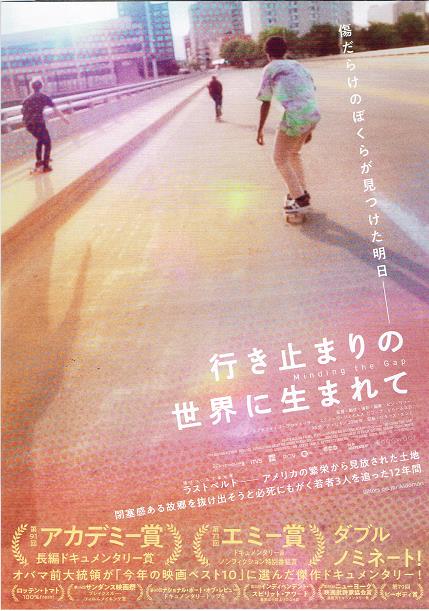

ビン・リュー「行き止まりの世界に生まれて」シネリーブルno68

ビン・リュー「行き止まりの世界に生まれて」シネリーブル チラシの写真をご覧いただくと、スケート・ボードで滑っていく3人の少年が映っています。手前の少年がキアー・ジョンソンという黒人の少年であることは確かなのですが、残りの二人が、映画に出ていた誰なのか、よくわかりません。 見たのはビン・リュー「行き止まりの世界に生まれて」です。イリノイ州のロックフォードという町が舞台のようです。「アメリカで最も惨めな町」 なのだそうです。彼らが滑走している道路は、もちろん、公道、普通の路上です。 スクリーンには冒頭から、このチラシのようにスケボーで滑走する少年たちが映し出されます。見事に滑っていく少年たちの姿を追いかけるカメラワークに感心しながら見ていて、はっと気づきました。カメラも滑っているのです! 映像は滑っていく少年たちを、同じように滑りながら撮り続けるもう一人の少年がいることを示しています。それが、この映画の監督ビン・リューでした。そして、そのカメラワークにこの映画のよさが詰まっていると思いました。 この映画がクローズアップして取り続けるスケボー少年は3人でした。笑顔が何ともいえないキアー・ジョンソン、ほとんどアルコール中毒のように酒を飲み続けるハンサムは白人少年、ザック・マリガン。そして仲間たちの姿をカメラで追い続けるビン・リューです。 この3人ですね。 映画は3人が10代の半ばから今日まで、どうやって暮らしてきたのかを追います。そんなフィルムが何故可能だったのか。ぼくの感想では、真ん中に立ってるビン・リューがビデオおたくだったからです。 おそらく中学生だったビン・リューは、路上で出会った友達のカッコイイ「技」を「Minding the Gap」、「溝に気を付けて」という気分で、撮り残したかったに違いありません。結果的に彼は、3人の「人生」そのものをとることに成功しています。「お父さんに、殴られたりしたことはあるの?」 父親のいないビン・リューが、殴ることでしか自分を伝えられない父親と暮らすキアー・ジョンソンに尋ねます。「そりゃあ・・・・」 口籠りながら、笑顔がはじけます。彼は、こんなふうに笑うために路上に出て、腕を磨いてきたのです。 ガールフレンドとの間に子どもが出来て、父親になったザック・マリガンは「家庭」を作ることに失敗します。彼はアルコールがやめられないのです。 10年が過ぎて、町を出ていく決心をしたキアー・ジョンソン。生きていることがみじめで、辛くて仕方がないと口走るザック。そして、映画をプロとして撮る道を歩み始めたビン・リュー。 カメラは、スケート・ボードの滑走を追いかけた同じ角度で、二人の友人と自分自身の「人生」を撮り続けます。「 Gap」は、いろんな形で、これでもか、これでもかと出現します。 「 Gap」をなんとか越えようとあがく少年たちの姿を、あるがままに捉えた映像は、掛け値なしの「愛」を表現していると思いました。 なんといっても、カメラマンであるビン・リューも一緒に滑走しているのですから。 この3年間、何10本かのドキュメンタリーを観てきましたが、この映画には、今まで見たことのない「あたたかさ」 を感じました。 それと同時に「行き止まりの世界に生まれて」と名付けた、配給会社の邦題のつけ方に、なんだかよくわかりませんが、どうも心に引っかかる「上から目線」を感じたことも付け加えておきたいと思いました。 監督 ビン・リュー 製作 ダイアン・クォン ビン・リュー 撮影 ビン・リュー 編集 ジョシュア・アルトマン ビン・リュー 音楽 ネイサン・ハルパーン クリス・ルッジェーロ キャスト キアー・ジョンソン ザック・マリガン ビン・リュー ニナ・ボーグレン ケント・アバナシー モンユエ・ボーレン 2018年・93分・アメリカ 原題「Minding the Gap」 2020・09・28・シネリーブルno68にほんブログ村ボタン押してね

2020.10.19

コメント(0)

-

週刊 読書案内 石川啄木「石川啄木詩集」(岩波文庫)

石川啄木「石川啄木詩集」(岩波文庫) 「飛 行 機」 石 川 啄 木見よ、今日も、かの蒼空に飛行機の高く飛べるを。給仕づとめの少年がたまに非番の日曜日、肺病やみの母親とたつた二人の家にゐて、ひとりせつせとリイダアの獨學をする眼の疲れ……見よ、今日も、かの蒼空に飛行機の高く飛べるを。 ぼくにとって石川啄木の詩といえばこれです。高校を出て、一年間京都に下宿して予備校に通ったことがありますが、その頃に出会った詩です。見よ、今日も、かの蒼空に 退職して数年がたちましたが、何もすることがない日々、ヒマに任せて「徘徊老人」を自称して歩いていますが、垂水の丘の上から海に向かって歩いている坂道で思う浮かぶのは、この詩句か、空の青さを見つめていると私に帰るところがあるような気がする という谷川俊太郎の詩の文句です。 どちらも、有名過ぎるくらい有名ですが、65歳を過ぎた老人の心を、今でも揺さぶる何かがあります。 先日、インターネットの動画を見ていると、作家の高橋源一郎さんが石川啄木について話をしているのに出くわしました。 彼は啄木の短歌を取り上げて話している番組でしたが、その中で、「生きていること、そのことが一寸悲しいことですよね。」 と語っているのを聞いて、急に、たった26歳でなくなった啄木を思い浮かべました。「ちょっと」どころではなかったに違いない、「悲しさ」の塊だった青年の、あまりにも早すぎる「死」のことをです。 啄木の詩が、馬齢を重ねる66歳の老人を「青年」時代に引き戻し続けるのは、当然といえば当然のことかもしれません。 ところで、彼が最後に残した「短歌」はこんな歌でした。庭のそとを白き犬ゆけり。ふりむきて、犬を飼はむと妻にはかれる。(悲しき玩具) そういえば、子どもの頃、犬が飼いたかった。そんなことを思い出させる歌です。この歌で詠まれている男と、詠んでいる啄木は恐らく同一人物でしょうが、詠んでいる男の「老成」には、やはり、とてつもなく哀しいものを感じます。 久しぶりに啄木を読み返したりしたのは、高橋源一郎さんの「日本文学盛衰史」を読み直しているからだろうと思います。それについては、いずれまた「案内」しようと思っています。にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.18

コメント(0)

-

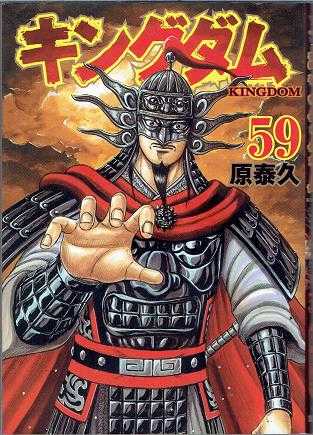

週刊 マンガ便 原泰久「キングダム(59)」(集英社)

原泰久「キングダム(59)」(集英社) ヤサイクンが2020年10月のマンガ便を届けてくれました。おっ、ありましたよ。「キングダム」最新号、59巻です。 表紙は「秦」軍の大将軍王翦です。朱海平原の戦いを制した「秦」軍を率いる王翦は、趙の要衝「鄴」を占領しますが、敵地のど真ん中に陣取った「秦」軍には大きな落とし穴が待っていました。 「食料補給」の輜重線を、包囲する「趙」軍に分断されてしまったのです。知将王翦が、この大ピンチをどう切り抜けるのか、というのが本書の前半の読みどころですね。 結果は歴史的事実が語っていますが、なかなかハラハラドキドキの展開で、読みごたえがあります。 後半の読みどころは、趙の王都「邯鄲」に巣喰っている悪臣「郭開」と趙軍の俊才「李牧」の戦いですが、「李牧」の運命やいかに。戦国時代の強国「趙」が滅びの坂を転げ落ち始める挿話ですが、やがて、天下統一を成し遂げた「秦」がたどる道でもあるところが面白いですね。 まあ、とはいいながら59巻、人間ならば還暦を迎えるところです。主人公「信」が、遂に姓を拝領し「李信」を名乗ることになるメデタイ巻でもあります。 将軍「李信」の誕生です。キャラ的には、それほど成長したわけではありませんが、夢見る少年だった第1巻が懐かしいですね。 さて、このあと何巻がかりで「大将軍」へ成長するのでしょうね。まだまだ、戦国の雄国は健在です。秦王政が「始皇帝」と名乗るまで、マンガ家の原泰久さんは無事描き上げることができるのでしょうか。ちょっと心配になったりもするのですが、何はともあれ、頑張っていただきたいものですね。追記2020・10・17「キングダム」55巻・56巻・57巻・58巻の感想はそれぞれ番号をクリックしてみてください。にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.17

コメント(0)

-

週刊 読書案内 『資本主義という謎 「成長なき時代」をどう生きるか』水野和夫/大澤真幸 NHK出版新書

「100days100bookcovers no29」(29日目)水野和夫・大澤真幸『資本主義という謎 』(NHK出版新書) 水野和夫『資本主義の終焉と歴史の危機』(集英社新書 ) 2度繰り返された『愛の手紙』の後をどうするか。SODEOKAさんの記事をヒントにいくつか思いついたのだが、今回はすんなりとは決められなかった。結局、『愛の手紙』とは縁もゆかりもない方へ折れ曲がることにする。 水野和夫と大澤真幸の対談、『資本主義という謎 「成長なき時代」をどう生きるか』(NHK出版新書)+水野和夫『資本主義の終焉と歴史の危機』(集英社新書 )の2冊。 これを選ぶ「ヒント」になったのは、SODEOKAさんが、短編集の表題作『ゲイルズバーグの春を愛す』に触れたところの、「高度資本主義への危惧」 という一節。 こじつけと言えばそのとおりだが、今回はご勘弁願います、ということで。 水野和夫は、三菱UFJモルガンスタンレー証券勤務の後、内閣審議官を務めた経済学者。 大澤真幸は、社会学者。 最初に読んだのは『資本主義の終焉と歴史の危機』の方で、タイトルに惹かれて読んでみた。おもしろかった。出たのは2014年。 ただ経済学の専門分野に関わることは、やはりよくわからないところが多い。本当はそのあたりも一通り勉強するべきなんだろうが、そのままになっている。次に手にとったのが、その著者と社会学者大澤真幸との対談集『資本主義という謎 「成長なき時代」をどう生きるか』。 実は、後者のほうが2013年出版と、前者より先に出ている。 今回、後者の対談集の名前を先に出したのは、社会学者である大澤真幸が時に水野に疑問を投げかけ、違和を唱えることで、議論の許容量が広がりより興味深く感じられたから。 ちなみに、少なくとも水野和夫の考えについては要領よくまとまったものが両書ともアマゾンのレヴューで読めるので興味のある方はそちらを。 実際、近年ほど「資本主義の終焉」を思わせる時代はないのではないかと思う。利子率の低下、金融市場の異常さ、繰り返される「バブル」、非正規労働者の飛躍的増大、中間層の没落、世界の富の8割がわずか1%に人間に集中しているという試算、世界中に広がる経済格差と貧困等々。 水野は、これを資本主義が終焉に近づいている兆候と見る。 水野によると、「「資本主義は「中心」と「周辺」から構成され、「周辺」つまり、いわゆるフロンティアを広げることによって「中心」が利潤率を高め、資本の自己増殖を推進していくシステム」なのだが、「「アフリカのグローバリゼーション」が叫ばれている現在、地理的な市場規模は最終局面に入」 り、もはや地理的なフロンティアは残されていない。また「金融・資本市場を見ても、各国の証券取引所は株式の高速取引化を進め、百万分の一秒、あるいは1億分の一秒で取引ができるようなシステム投資をして」いるのは、そうでもしなければ利潤が上げられない現状を示している。 そして言うまでもなく、各国の政策金利は、コロナ禍の前からおおむね「0」(ゼロ)なのだ。 これらを踏まえて自説を展開、説明した『資本主義の終焉と歴史の危機』では、資本主義の由来と歴史、現状の分析、そして資本主義をどう終わらせるか等がテーマになる。 大澤真幸が加わった『資本主義という謎 「成長なき時代」をどう生きるか』では、水野の説を確認、紹介し、議論のたたき台にしながら、進められていく。仮に資本主義が今後終焉を迎えるとしたらどういう形なのか。あるいはその後はどうなるのか。これが俎上に上がるのが本書でいうと第4章「成長なき資本主義は可能か?」と第5章「「未来の他者」との幸福論」。今回、時間の関係もあってこの2章のみを再読してみた。おもしろかった。 目についたいくつかを書き出してみる。 経済成長ゼロの「定常的」な社会は可能か。可能だとしてもそれを資本主義社会と呼べるか。 ユルゲン・ハーバーマスの「近代というのは未完のプロジェクトだ」に従えば、資本主義も未完成である限りでのみ機能する。 貨幣に関する新しい理論が必要なのにない。そもそもお金が国境を越えるということが想定されていない。 企業経営者は株主の配当を増やすために雇用者報酬を削減する。 景気回復は株主のためのものであっても、雇用者のためのものではなくなった。 1990年代末にグローバリゼーションで資本は国境にとらわれることなく生産拠点を選ぶことができるようになった。 民主主義政治であったはずの政治も資本家のために法人税を引き下げ、「雇用の流動化」の名目で労働者を解雇しやすい環境を整える。 サブプライムローン等で自国民から略奪してまで利潤率を上げようとした段階で、資本は国家・国民に対する離縁状を突きつけたことになる。 若い世代の「幸福感」の所以。 成長に期待がかけられればかけられるほど、資本が前進すればするほど、雇用者は後ずさりする。「強欲」は資本主義の固有の性格だった。 資本主義における抑制と倫理は可能か。 今のシステムに未来がないとしても、今の社会に未来がないわけではない。 未来の他者。 いくらか説明はあっても経済理論的なところにはついていけていないので理解というにはほど遠いが、それでも各々が何を言わんとしているのかはわかる。 第5章の最後に、大澤が、吉田大八監督の映画『桐島、部活やめるってよ』を資本主義社会の縮図として紹介する。 そして私たちは桐島に部活や学校をやめられた生徒の立場にいるのでないかと。小説も映画も観ていない立場では大澤の説明に頼るしかないが、これも言いたいことは一応わかる。 最後に大澤が持ち出す「未来の他者」というのは、つまり「後世の人々」ということで環境問題でも同じことがよく言われる。大澤はいかに「未来の他者」をリアルに感じられるようになるかが大事だと言う。たしかに倫理的にはそのとおりかもしれないが、それがこの社会では実現できないから困っているのだと言えるわけで、どうもそのへんがピンとこない。それより、グローバロゼーションの後の世界の制度設計は政治(だけではないにしろ)の責任だとクールに言い切る水野のほうに説得力を感じないでもない。 ただ、だからと言って具体的なことがいまの時点で何か言えるわけではないのは仕方ない。 しかし、アメリカのバーニー・サンダース上院議員(大統領候補には残念ながらなれないが)やイギリスの元労働党党首ジェレミー・コービンが一定の支持を受け、注目を浴びたりと世界で左派的な政策への賛同・支持が広がっているのは確かだろう。 ただ一方、こういう危機的な時代に、アメリカの大統領がトランプだったり、ロシアがプーチンであったり、日本の首相が安倍であったり、中国が習近平であったり(以下略)というのは何と巡り合わせが悪いのかということにもなる。いや、だからこそ世界がこうなったと言えるのかもしれないけれど。 資本主義は終焉を迎えるのだろうか。 少なくとも今の資本主義のあり方は、はやく終焉してほしいと切に思う。 ここ近年の個人的生活指針は「なるべく消費をしない」ということだったのを思い出した。 遅くなりました。DEGUTIさん、次回、お願いします。 (2020・07・09T・KOBAYASI)追記2024・02・02 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.16

コメント(0)

-

週刊「ジージの絵本」 谷川俊太郎 詩・岡本よしろう 絵「生きる」(福音館書店)

谷川俊太郎 詩・岡本よしろう 絵 「生きる」(福音館書店) いわずと知れた谷川俊太郎の詩「生きる」の絵本です。表紙の写真をご覧ください。この表紙に惹かれて借りてきました。好き好きですが、ぼくは、こういう、何となく漫画風のリアル描写が気に入りました。 三十代くらいの年齢の方なら小学校で習った詩です。暗唱できる人もいると思います。その詩の何行かづつに絵がついています。表紙のアパートの絵はおまけですが、ぼくはこの絵が一番好きです。 表紙を開くと「生きる」という詩の題が最初のページにあります。木に蝉がとまっています。 このページから谷川俊太郎の詩のことばと岡本よしろうの絵のコラボレーションが始まります。そこからページをめくると見開きが全部で19ページあります。 「いまいまがすぎてゆくこと」のページを写真でとるとこんな感じです。 最後の見開きの次のページに、詩の最後の「いのちということ」という一行があって「地球」の絵があります。 その次の見開きに、この詩が、もう一度、全文のっています。今さらですが、載せてみますね。 生きる 谷川俊太郎生きているということいま生きているということそれはのどがかわくということ木漏れ日がまぶしいということふっと或るメロディを思い出すということくしゃみをすることあなたと手をつなぐこと生きているということいま生きているということそれはミニスカートそれはプラネタリウムそれはヨハン・シュトラウスそれはピカソそれはアルプスすべての美しいものに出会うということそしてかくされた悪を注意深くこばむこと生きているということいま生きているということ泣けるということ笑えるということ怒れるということ自由ということ生きているということいま生きているということいま遠くで犬が吠えるということいま地球が廻っているということいまどこかで産声があがるということいまどこかで兵士が傷つくということいまぶらんこがゆれているということいまいまがすぎてゆくこと生きているということいま生きているということ鳥ははばたくということ海はとどろくということかたつむりははうということ人は愛するということあなたの手のぬくみいのちということ 裏表紙に、もういちど蝉の幼虫が出てきます。 現代詩の中で、おそらく、いちばん、多くの人に読まれた詩だと思います。絵本に描かれた、岡本よしろうの「絵」を見ながら、シンプルな詩の「ことば」が、どれほど様々な情景を、それぞれの読み手の頭の中にイメージしてきたのか、つくづく「驚嘆」する思いになりました。 おだやかですが、ふっと、さみしい絵本でした。何故、さみしいと感じるのかはよくわからないのですが。一つ一つの岡本よしろうの絵が、「時」を止めているように見えるからかもしれません。 一度ご覧になってください。追記2022・06・01 詩人の谷川俊太郎の絵本を紹介しようとしているとこんなふう「詩」として発表された作品の絵本化に出会うことがあります。「生きる」という詩は、小学校の教科書にも載せられた有名な作品です。教科書には挿絵だってつけられていたでしょうし、子供たちはその詩を読んで絵を描いたり、感想を言葉にしたりしてきた作品です。 その詩が1冊の絵本として、もう一度表現されるということは文学作品の映画化に似ています。詩人自身が、自分の作品の言葉の新しい広がりを求めている積極性に目を瞠る思いです。にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.15

コメント(0)

-

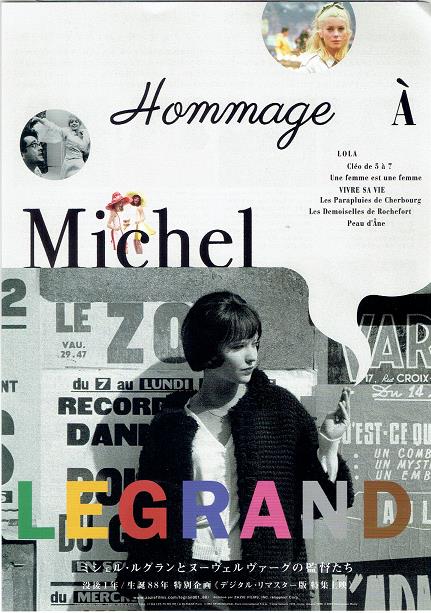

ジャック・ドゥミ「ロバと王女」元町映画館no56

ジャック・ドゥミ「ロバと王女」元町映画館 ミッシェル・ルグランの特集映画シリーズの中の一本、ジャック・ドゥミ「ロバと王女」を元町映画館でみました。1970年、今から50年前の映画です。 まあ、何といってもカトリーヌ・ドヌーブです。お母さんの王妃カトリーヌ・ドヌーブより美しい、お母さんがなくなると、お父さんの大さまから求婚される娘の、王女カトリーヌ・ドヌーブがいます。 この方ですね。物語がシャルル・ペローの童話なので、「青の国」の家来たちが顔を青く塗っているとか、「父が娘に求婚する」とかいう話しの展開の理不尽に呆れても仕方がないのですが、一人二役の母より美しいむすめというのが、同じ女優の、同じ顔という所に、「カトリ―ヌ・ドヌーブ」という女優さんが、1970年当時、少なくともフランスで、どういう存在だったのかが、あらわれているとは思いますが、ちょっと、想像が及ばないですね。 その上、この映画は「コケタ」わけではなくて、当時の大ヒット作なんだそうです。スゴイもんですねえ。 さて、その王女様ですが、「リラの妖精」の力を借りて、金貨とか宝石を生む、超お宝の「ロバ」の皮を被り、お城を逃げ出して、頬っぺたに泥を塗った「ロバの皮」の娘のカトリーヌ・ドヌーブになって「赤の国」で暮らすことになりますが、それが最初の写真です。 そこから、今度は「赤の国」の王子様に求婚されて、復活したのがこの写真です。 で、どれが一番「美しい」のでしょうというのが、この映画が突き付けた「問い」ですね。答えは、当然ひとつで、「どれも同じである。」です。(笑) まあ、泥を塗っても少しも容色が衰えない最初に載せた「ロバの皮」の姿が、ぼくは好きなのですが、皆さんはいかがだったでしょう。 で、このおとぎ話、仕込みはそれだけじゃないんですよね。遊び心というかなんというか、とどのつまりには、王子との結婚式に駆け付けた、王様と新しいお后「リラの妖精」は、なんと「ヘリコプター」で登場してチャン!チャン!なのです。 笑わせにかかった、フランス映画って、ホント、際限を知らないということなのでしょうね。英語なら「ウィット」、フランス語なら「エスプリ」というのでしょうか。笑うよりしようがないですね。 監督 ジャック・ドゥミ 製作 マグ・ボダー 原作 シャルル・ペロー 脚本 ジャック・ドゥミ 撮影 ギスラン・クロケ 音楽 ミシェル・ルグラン キャスト カトリーヌ・ドヌーブ(青の国の王妃・王女・ロバの皮) ジャック・ペラン(赤の国の王子) ジャン・マレー(青の国の王様) デルフィーヌ・セイリグ(リラの妖精) ミシュリーヌ・プレール(赤の国の王妃) フェルナン・ルドゥー(赤の国の王様) 1970年・89分・フランス 原題「Peau d'ane(ロバの皮)」 日本初公開:1971年8月7日 2020・10・06元町映画館no56・写真は「映画.com」から。追記2020・10・15この映画から、50年後のカトリーヌ・ドヌーヴを是枝裕和が撮った「真実」の感想はこちらからどうぞ。にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.14

コメント(0)

-

原田眞人「駆込み女と駆出し男」パルシネマno33

原田眞人「駆込み女と駆出し男」パルシネマ パルシネマの二本立てでした。是枝監督の「歩いても、歩いても」に気を惹かれてやってきたせいで、こっちの映画にはさほど関心が持てなかったのですが、結果は逆転、こっちが二重丸でした。 原田眞人監督の「駆け込み女と駆け出し男」です。 今回の二本立ては、どうも、樹木希林の特集という意図だったようですが、ぼくがうれしかったのは原作井上ひさしの「ことばあそび」に、久々に出逢えたのがまず第一の理由でした。 フーテンの寅さんが、啖呵を切るときに「結構毛だらけ猫灰だらけ、けつのまわりは糞だらけ」と始めますが、他には「驚き、桃の木、山椒の木、狸に電気に蓄音機」なんてのもあります。「地口」とか「駄洒落」、あるいは「語呂合わせ」と呼ばれる言葉の遊びですよね、井上ひさしの場合は、この「地口」ふうのテンポで「羅列」するのが十八番だと思うのですが、主役の大泉洋君が、まあ、医者の卵なのですが、病名や薬の名を早口にまくしたて始めて、膝を打つ気分でした。「お、やっぱり井上ひさしやないか!」 もう、文句はありません。原作者なわけですから、当たり前なのですが、映画が井上ひさしのテンポでした。微妙に、「人間的」であることから離れられないニュアンスも、井上ひさし節というべき展開でした。 もちろん、嬉しかったのは、それだけではありません。最近ひいきの戸田恵梨香さんも、映画の「焼肉ドラゴン」では鼻白んだ大泉洋君も、へたくそなりに一生懸命でした。 そして何よりも、30年ほども昔のことでしょうか、小劇場の舞台でひいきだった木場克己が番頭さんで登場しいて、思わず拍手しそうでした。ぼくは劇団「弘前劇場」の「家には高い木があった」という舞台に出ていた彼を印象深く覚えています。 彼とか、出てくるだけでおかしい麿赤兒、達者なキムラ緑子、それに樹木希林、山崎努と懐かしい顔ぶれが揃っているわけですから、まあ、ぼくとしては大喜びの映画鑑賞だったわけです。 それにしても、若い俳優さんは大変だったでしょうが、よく頑張っていらっしゃったと思いましたね。久しぶりに、楽しい邦画鑑賞でした。監督 原田眞人原案 井上ひさし脚本 原田眞人撮影 柴主高秀照明 牛場賢二美術 原田哲男録音 鶴巻仁整音 矢野正人衣装 宮本まさ江編集 原田遊人音楽 富貴晴美キャスト大泉洋(中村信次郎)戸田恵梨香(鉄練りじょご)満島ひかり(お吟)樹木希林(三代目柏屋源兵衛)堤真一(堀切屋三郎衛門)山崎努(曲亭馬琴)麿赤兒(清拙)キムラ緑子(柏屋女衆お勝)木場勝己(柏屋番頭利平)内山理名(戸賀崎ゆう)陽月華(法秀尼)神野三鈴(おゆき)宮本裕子(玉虫)松本若菜(お種)円地晶子(おみつ)玄理(おせん)武田真治(重蔵)北村有起哉(鳥居耀蔵)中村育二(水野忠邦)山崎一(石井与八)高畑淳子(女貸本屋)橋本じゅん(近江屋三八)井之上隆志(鼻山人)山路和弘(渓斎英泉)でんでん(為永春水)中村嘉葎雄(風の金兵衛)2015年・143分・日本 配給:松竹2020・09・25・パルシネマno33にほんブログ村

2020.10.13

コメント(0)

-

ジャック・フィニイ『ゲイルズバーグの春を愛す』福島正実訳(ハヤカワ文庫)

100days100bookcovers no28(28日目)ジャック・フィニイ『ゲイルズバーグの春を愛す』(福島正実訳 ハヤカワ文庫) 前回YAMAMOTOさんが挙げられた『愛の手紙』は、文学者が愛する人に宛てた手紙を集めた書簡集でした。谷崎潤一郎が松子夫人に送った毛筆の手紙をアップして下さっていますが、しびれます。いまはメールやLINEで用が足りる時代ですが、ほんのたまにハガキを書いたりすると、手で文字を書くことそのものの楽しさが甦ります。 さて、『愛の手紙』というタイトルを見たとき、同じタイトルの小説が即座に頭に浮かびました。アメリカの作家、ジャック・フィニイの短編です。今回はこの小説が収録されている短編集をご紹介したいと思います。 『ゲイルズバーグの春を愛す』ジャック・フィニイ(福島正実/訳、ハヤカワ文庫) ジャック・フィニイはSFやファンタジーの分野でいくつかの小説を残しています。『ライトスタッフ』や『存在の耐えられない軽さ』などの映画監督、フィリップ・カウフマンが撮った『SF/ボディ・スナッチャー』というSF映画があるのですが、この映画の原作『盗まれた街』を書いたのがフィニイです。 『SF/ボディ・スナッチャー』自体はあまり記憶に残っていないのですが、併映の『ブレード・ランナー』を観たくて、今はなき高田馬場パール座まで足を運んだ思い出があります。1985年頃のことです。 この本はSF寄りのファンタジーを集めた短編集ですが、本棚にこれが並んでいるのは「タイムスリップもの」愛好者である私のアンテナに引っかかって、コレクションに加わったからです。 ただ、『愛の手紙』で時間を旅するのは、人間ではなくて手紙です。1960年代のブルックリンに住む主人公は、古道具屋で手に入れた机の隠し抽斗の中に、1890年頃に書かれた1通の手紙を見つけます。若い女性が書いたと思しき手紙の内容に興味を覚えた主人公は戯れに返事を書き、何年か前に廃止されて使われていないポストを探して投函します。数日後、机の別の隠し抽斗を探った主人公は、来るはずのない手紙の返事が入っていることに気づきます。 わずか25ページほどの瀟洒な短編なのですが、タイムスリップものとしての約束ごとがきちんと踏まれていて、よくできています。そしてラストシーンでは、女性が最後のメッセージとして使った手段に、なるほどと感心するとともに、泣かされます。時間は優しく、残酷です。 表題作の『ゲイルズバーグの春を愛す』は、五大湖の近くにある小さな街、ゲイルズバーグが舞台です。この静かな街で、いまは廃止になってしまった路面電車や、何十年も前の型の消防車や消防士を見かけたという目撃者が現れます。そのほかにも不思議なできごとが立て続けに起こるのですが、事件を取材していた主人公の新聞記者は、そうしたできごとが、街の近代化を目論んで忍び寄る開発の触手を、結果的に断ち切る役割を果たしていることに気づきます。 小説の背後には古き良き時代への郷愁が流れているのですが、今回久しぶりに再読してみると、たおやかなストーリーの中に、郷愁だけではない、無計画に街を開発することへの嫌悪や、高度資本主義への危惧を感じたのは、それが現実のものとして目の前にあることを認めざるを得ないからかもしれません。世界がこうなるずっと前に、フィニイは――その意志があったかどうかは別にして――予告していたのです。 ちなみに、カバー絵を描いているマンガ家の内田善美はフィニイのファンで、明らかに影響を受けた作品をいくつか残していますが、10年ほどマンガ家として活動し、1986年頃に筆を折っています。描きたいことだけを描いて、あっさりとマンガ界から去ってしまったのです。内田善美のマンガを語り始めるとまた止まらなくなりそうなので、このへんで。 ではKOBAYASIさん、お願いします。(K・SODEOKA 2020・07・05) 追記2024・02・02 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.12

コメント(0)

-

『愛の手紙~文学者の様々な愛のかたち~』日本近代文学館編 (青土社)

「100days100bookcovers no27」(27日目)『愛の手紙~文学者の様々な愛のかたち~』日本近代文学館編 (青土社) この企画もやっと4分の1を超えましたね。まだ先は長いので気楽に行こうということで…。DEGUTIさんのシリン・パタノタイ『ドラゴン・パール』からSIMAKUMAさんの彭見明(ポン・ジェンミン)「山の郵便配達」を受けて、27作目を選ぶのにずいぶん悩みました。 あれこれ触手を伸ばし、「郵便配達」「手紙」「山」「犬」「中国」というワードから書簡小説まで…。本棚(ずいぶん片付けたのであまりありませんが)を探し、記憶をたどり…。候補を3つに絞ったあとで、冒頭に書いたように「気楽に行こう」と、やっと着地できました。だってまだあと73回、単純に5人で割って14回ほどあるんだから、今回取り上げなかった候補はまたどこかで…。 さて、あれこれと考えた中で『愛の手紙~文学者の様々な愛のかたち~』日本近代文学館編 (青土社)を引っ張り出してきました。2002年の発行直後に買ったものです。表紙の絵葉書の少年少女たちのあどけない写真にまず目を引かれますが、空間を埋める文字が想いを表しています。これは有島武郎が結核で入院している妻安子宛てに送られた幾百通もの手紙の一部だそう。 文学作品が公表を前提としているのに対し、手紙は特定の人宛に書かれるものですから、手紙からは文学者の私生活や人柄に触れることができます。特に愛の手紙ですから、情熱的な、あるいは苦悩にみちたものもあります。宛先は愛する人へ、妻へ、家族への3部に分けられていますが、どれも素晴らしい書簡文学となっています。電話やメール、ラインで文字や絵文字、スタンプで気持ちを表現する今の時代を知ったら、文豪たちはびっくり仰天することでしょうね。 このたびこの本の33人の文学者の手紙から、先週土曜日に記念館の前まで行ったというご縁で谷崎潤一郎のページを紹介しましょう。昭和8年に根津松子に宛てた毛筆でしたためられたもの。「御寮人様」と呼び、既婚者同士の距離感を持ちながら読み取れる松子への感情は、さすが谷崎ですね。 昭和10年に結婚することになるふたりのことはここでは省きますが、この2年ほどの間の恋文は、のちに松子夫人が当時を回想し、自家製の雁皮の原稿用紙に、「行間も、小さい升目の空間にしても、いさゝかの乱れがなく、清らかで、情味がたゞよふてゐる」と述べているように、思いを成就させるのに大きな役割を担ったことでしょう。 華やかな恋と対照的に、この時期の谷崎は作家生活の中でも最も貧しい時期にあったと、「谷崎記念館だより」の学芸員エッセイに書いてあります。隠れ家のような二人の芦屋打出の家(現「富田砕花旧居)での貧窮のなかで、源氏物語の口語訳「谷崎源氏」の執筆が始まったとも。高校時代の古典の先生が、源氏物語の授業の時に必ず「谷崎源氏」の口語訳のプリントを配布してくれたので、いろんな人の訳も読んだけれど、刷り込みのように私の定番になっています。また、『細雪』の家ともよばれる倚松庵は、移転前にも現在地も何度か訪れましたが、つい1年前に住吉川「徘徊」中に久しぶりに訪問、ゆっくり時間を過ごしました。写真もアップしておきます。 次は文学館に話題を移しますね。教材研究のため、また個人的な関心もあり、文豪をはじめ多くの作家の企画展にはできるだけ足を運びました。中でもSODEOKAさんの住んでおられた姫路文学館は、近くの美術館とともによく通いました。お城を眺めながら安藤忠雄氏設計の建物も楽しく、講座や記念講演などもたまに行ったものです。 各地の文学館や作家の個人的な文学館も、旅のついでに訪問することもありますが、このたびの本を編集した日本近代文学館は昨年末に訪問する計画が日程上かなわず、悔しい思いをしたものです。目的は文学館内のカフェ「BUNDAN」だったんですけどね(笑) それではSODEOKAさん、バトンをお渡しします。よろしくお願いします。(2020・07・02・YAMAMOTO)追記2024・02・02 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.11

コメント(0)

-

ターセム・シン「落下の王国」こたつシネマno5

ターセム・シン「落下の王国」こたつシネマ チッチキ夫人が「おもしろそうやん。見るんならつけとくよ。」といって。お風呂に行ってしまいました。テレビにはタイトルロールが流れていて、題名が「The Fall」、邦題は「落下の王国」です。 ボンヤリ見始めてハマってしまいました。 写真の女の子は移民の子供らしくて、向こうで寝ている男はスタントマン。映画といっても、無声映画の時代で、場所はロサンゼルスらしいのですが、ハリウッドがあるのか、ないのかわからない時代です。日本でいえば、大正時代くらいの「お話し」のようです。 ハマった理由は二つあります。 一つはこの少女がやたらかわいいことです。小学校の一年生か二年生くらいの設定なのですが、オレンジの木から落ちて左腕を骨折して入院している病院が舞台になっています。 男はスタントの仕事で下半身不随の大けがをしたらしく、再起不能を知って、絶望して死にたがっています。 死にたがっている男が、偶然そばにやってきた少女に、作り話をして聞かせると、この少女にとても受けたのをいいことに、「お話」と交換に、なんと、このいたいけない少女に薬局からの盗みを命じます。 そこからの少女の活躍が素晴らしいのです。 二つ目は少女が聞くお話しの世界が超絶的に素晴らしいことです。登場人物が少女の周りにいる大人たちなのも笑えますが、映像は、ホント、超絶していました。 絵本の世界が現実化すると「斯くや」という感じなのですが、ここまでシュールになるのかというのが率直な印象です。 石岡瑛子が担当した衣装もさることながら、撮られている場所が凄いですね。なんというか、とてもエキゾチックなチョイスで、まあ、言ってしまえば「世界遺産めぐり」という感じでしょうか。 いやはや、こんな映画があったことにテレビの前で驚嘆でした。残念なのは、これが映画館のスクリーンではないことですね。 おしゃべりしようと寝室を覗くとチッチキ夫人はお布団でスヤスヤお休みでした。あらら。監督 ターセム・シン脚本 ダン・ギルロイ ニコ・ソウルタナキス ターセム・シン撮影 コリン・ワトキンソン音楽 クリシュナ・レビ美術 ゲド・クラーク衣装 石岡瑛子キャストリー・ペイス(ロイ・ウォーカー)カティンカ・アンタルー(アレクサンドリア)ジャスティン・ワデル(エヴリン看護師)キム・ウィレンブローク( 医者 ・アレクサンダー大王)ダニエル・カルタジローンエミール・ホスティナ2006年・118分・アメリカ原題「The Fall」2020・09・11・コタツno5にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.10

コメント(0)

-

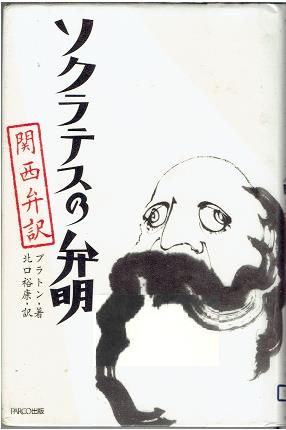

週刊 読書案内 プラトン「ソクラテスの弁明 関西弁訳」(北口裕康訳PARCO出版)

プラトン「ソクラテスの弁明 関西弁訳」(北口裕康訳・PARCO出版) 偶然というものは重なるものですね。ある日チッチキ夫人が妙なことを所望しました。「なあ、『ソクラテスの弁明』って読んだことあるん?」「まあ、それは、常識でしょうから、40年ほど前に読みましたけど。岩波文庫でありましたが、あんまり汚かったから、捨てましたな。」「借りてきてほしいねんけど。」「はあ、ヤッパリ『よりよく生きる』とか考えなあかんとか、目覚めはりましたん?」「ううん、そういうわけちやうねんけど。」「なんや、ちがうんかいな。」「この本に出てくるねん。」 まあ、そういう会話がありまして、彼女が読んでいる本のことは、ちょっと置いておくとして、ちょうどフェイスブックを覗いておりますと、「友達の友達は友達だ」とでもいう成り行きで「お友達」にならせていただいた方の投稿にこの本が紹介されていたのです。 「お、ピッタリやん。」 「播州弁」の人、チッチキ夫人には岩波文庫版よりお似合いでしょうというわけで借りてきました。 ソクラテスが裁判で語っている場面はこんな感じです。ソクラテス ほんじゃ、メトレスさん、こっち来てわたしの質問に答えとくんなはれ。あんさんのいちばんの想いは、世の中の若いもんが、できるだけみんな、道を踏み外すことなく、立派な社会人に育ってほしいちゅうことやと思うんやけど、ちゃいますか?メトレス そうです。ソクラテス なら、あんさんのお考えがあるはずや。どこのどなたが若いもんの指導者としてふさわしいか、この場におるみなさんに教えてもらえますやろか。 どないしはりましたん、メトレスさん。恥ずかしいことおまへんか?何もいわはらへんだら、あんさんがこのことについて、ちっとも考えてけえへんだちゅうわたしの言い分が正しいってことになってしまうと思いまへんか? 関西弁のモデルは桂米朝の「口演」だそうです。米朝さんは播州の出だったと思いますが、落語でしゃべるのは、いわゆる「船場ことば」ということなのでしょう。 ただ、こうやって書き写してみると、音声なしの関西弁が、関東や九州の人にはどう読まれるのか、そこが、ちょっと面白いと思いました。 我が家では、シマクマ君は但馬の田舎者です。微妙ですが、どっちかというと京都から山陰本線沿いの方言です。チッチキ夫人は播州の北の端の育ちで関西弁です。 二人の言葉づかいで、「はし」とか「あめ」とかの二音節の同音異義語はことごとく異なっていて、日々の口げんかの種です。「アメが降ってる言うてるやろ。」「そんならアメ嘗めといたらよろしいやん。」「なめてんのか。洗濯もんぬれるっていうてんねん。」 但馬の田舎者が関西弁しゃべってるつもりが、播州の人が聞くとこうなります。 もちろん、普段、話している「会話」全体の「音」の強弱や高低もかなり違います。時々やってくる「愉快な仲間」たちやおチビさんたちが加わったりすると、皆さん、神戸育ちで「関西弁」ですから、ジージは孤立無援です。 なんか話がそれていますが、「関西弁」というと、やはり会話なのですが、この本にある、ソクラテスとクリトンとのやり取りも紹介してみます。クリトン ま、それはそれで置いといて、なぁ、ソクラテス、頼むし、わしのいうこと聞いて、こっから逃げてくれへんか。今やったら、まだ間に合うんやし。おまえに死なれんのは、めちゃ困んねん。二人とおれへん親友失うん、耐えられへんし、それだけやのぉて、わしらんことよぉ知らんやつらがな、金積む気ぃあったら、助けられたやろに、わしが出し渋ったから殺されてまいよるっちゅふうなこと、陰で言いよんねん。ケチ言われんのは、かまへんけど、おまえよりも金取りよったって言われんのが、情けのぉて・・・。ソクラテス なぁ、クリトン。お前、なんでそんな世間の目ぇ気にすんねんな。どぉでもええやつらのいうことなんか、ほっといたらええんや。 まあ、こんな感じです。今、現在の「関西弁」とはちょっとちがうような気もしますが、東京とかの人がお読みになると字面だけで、結構、ディープかもしれません。 この本で、ソクラテスを読み直すと、ソクラテスが、ただの「いちびり」で「へんこ」なおっさんに見えてしまいます。まあ、そのあたりどうなんでしょうか。 チッチキ夫人は「なんでそんな、国とか、法とか、くどくど、こだわっていうのか、ようわからんわ。」と一喝でした。 哲人ソクラテスもかたなしでんな。めんどくさい、隣のおっさんだったようです。にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.09

コメント(0)

-

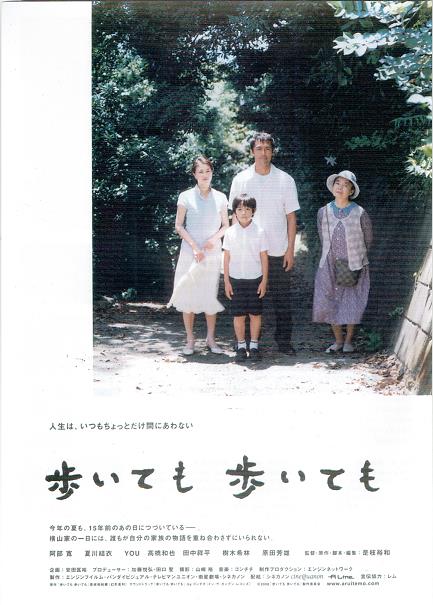

是枝裕和「歩いても 歩いても」パルシネマno32

是枝裕和「歩いても 歩いても」パルシネマ 映画館徘徊の初心者も、2年を過ぎると100本を越えてきました。そうはいいながら邦画はほとんど見ません。日活ロマンポルノや、独立プロ、東映のやくざ映画が好きだった二十代に比べると、格段に洋画とか、アジア諸国の映画を見ることが多い徘徊の日々です。 大雑把な話で申しわけないのですが、30年前にパレスチナやトルコの映画なんて考えられませんでした。しかし、30年ぶりの映画館徘徊では、「時代」を写しているビビッドな印象に惹かれて足を運ぶのは、アジア諸国の作品です。 そんな中で、是枝裕和は、今のところ気にかかっている「邦画」の監督の一人です。パルシネマに「歩いても、歩いても」がかかっていたので出かけました。 一番、グッときたのは、いしだあゆみの「ブルーライト・ヨコハマ」が聞こえてきた瞬間でした。「なるほど、そうか。いしだあゆみか。」 そういう得心が体全体にやって来た感じです。「歩いても、歩いても」という題を見れば、最初に浮かびそうなものですが、そこはすっかり失念しているのに。「20代、30代の若い人にはわからんやろな。わかってたまるか。」 とか、なんとか、ちょっと自慢したくなるような、むきになって他のことはどうでもいいと言いたくなるような、そんな感じでした。こういう所が、この監督の持ち味なのでしょうね。 映画そのものは是枝裕和が描き続けているらしい「家族」の話だと思いましたが、期待したほどの出来だとは感じませんでした。「長男」の「死」をめぐるエピソードが、わざとらしいのです。樹木希林の演じる「母親」の妄執が、ほとんどホラーにしか見えないところが、ぼくにはついていけないところでしたね。 ただ、昔から好きな原田芳雄のうまいんだか下手なのかわからない演技、樹木希林のコテコテのお芝居、ああ、それから加藤治子の、あのセリフ回し久しぶりに聞きながら、やっぱり浮かんできてしまうんですね。「ああ、もう、みんな、いないんだ。」ああ、もう一つ、普段、そんなところに気が回ったことなんてないのですが、配給がシネカノンでしたね、そういうことみんな合わせて、見に来てよかったとしみじみ思いました。 監督 是枝裕和 原作 是枝裕和 脚本 是枝裕和 製作 川城和実 重延浩 久松猛朗 李鳳宇 撮影 山崎裕 美術 磯見俊裕 三ツ松けいこ 照明 尾下栄治 衣装 黒澤和子 音楽 ゴンチチ キャスト 阿部寛(横山良多) 夏川結衣(良多の妻・ゆかり) 田中祥平(横山あつし) 樹木希林(母:横山とし子) 原田芳雄(父:横山恭平) YOU(良多の姉・片岡ちなみ) 高橋和也(ちなみの夫・片岡信夫) 野本ほたる(片岡さつき) 林凌雅(片岡睦) 寺島進(寿司屋)寺島進 加藤治子(隣家の老婆) 2008年・104分・日本・配給:シネカノン 2020・09・25パルシネマno32にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.08

コメント(0)

-

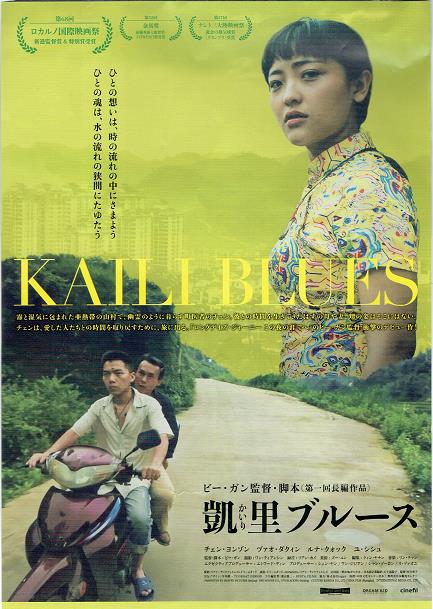

ビー・ガン「凱里ブルース」元町映画館no55

ビー・ガン「凱里ブルース」元町映画館 ビー・ガンという監督の作品は、これで2本目です。1本目は「ロングデイズ・ジャーニー」という作品で完敗しました。 世の「映画好き」の心を奪った作品だったようですが、ぼくは「意識」を奪われてしまいました。負け惜しみのような感想をくどくどと書いた覚えがありますが、そのビー・ガンのデビュー作を元町映画館でやっているというのです。「仇討ち」というか、「意趣返し」というか、見ないわけにはいかないじゃないですか。 気分は「虎視眈々」というか、「眼光炯々」というか、気合十分でやって来た元町映画館でした。作品は「凱里ブルース」です。 で、どうだったかって? 見事に返り討ちでした。 映画が始まって5分、異様な眠気が襲ってきました。別に疲労困憊とか、睡眠不足とかいう理由があるわけではないのですから、ビー・ガンの「たくらみ」にその理由があるとしか思えないのですが、意識朦朧では「たくらみ」を暴くことはできません。ただ、今回、不思議だったのは、30分ほど経過したところで、その襲いかかってくる眠気がピタリと止んだことです。 そこからはエンドロールまで約1時間、何の眠気もなしに見続けることができたのですが、見終えた結果、「これはすごい!」という納得がやって来たかというと、そういうわけにはいきませんでした。 今、チラシを見直してみても、大きく映っている女性が誰だったのかさえわからないのですから、まあ、「返り討ち」にあったことは間違いないようです。 しかし、このチラシをよくご覧ください。背景に空と山と高層ビルが映っていて、間に大きな女性の肖像があります。そして、手前の道路を二人乗りした人物とバイクが走っているという合成写真のようなのですが、これが、バイクの後ろに載っている男性の「夢」の世界なのです。 映画には、こんなシーンはありません。バイクに乗った二人は後ろから追いかけるカメラで写し続けられる世界から、やがて、時間も空間も迷路化している印象の映像へと変化していきますが、だから、何なんだ? と問うてしまうと、答えはなさそうです。 「たくらみ」を解く鍵になるのは「帰ってきた」ということのようですが、目の前の映像が映し出す世界を意味づけるはずの「帰ってきた」ということが、映像を見ている頭の中で、うまくシンクロしてくれません。 「ポエティックな彷徨」とかチラシに書かれていることも、一寸、癪にさわります。「もう一度見たら、ひょっとして。」とも思いましたが、まあ、いつか、どこかでの宿題ですね。完敗! 監督 ビー・ガン 脚本 ビー・ガン 撮影 ワン・ティアンシン 美術 ズー・ユン 編集 クィン・ヤナン 音楽 リン・チャン キャスト チェン・ヨンゾン ヅァオ・ダクィン ルオ・フェイヤン シエ・リクサン ゼン・シュアイ クィン・グァンクィアン ユ・シシュ グゥオ・ユエ リュ・リンヤン ヤン・ヅォファ 2015年・110分・中国 原題「路邊野餐 Kaili Blues」 2020・10・05元町映画館no55追記2020・10・06「ロングデイズ・ジャーニー」の感想はこちらからどうぞ。「完敗」の繰り言です。にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.07

コメント(0)

-

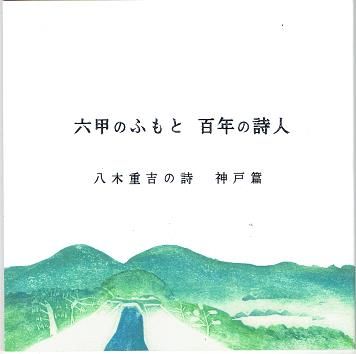

山形梢 編「六甲のふもと 百年の詩人」(ほらあな堂)

山形梢 編「六甲のふもと 百年の詩人」(ほらあな堂)松のある岩山のいただき近く仰げば雲の湧くつかみ取れそうな空の青さ、 八木重吉 このブログでは「小枝ちゃん」と呼ばせていただいている、お友達の山形梢さんが、一才になったばかりのおちびちゃんと暮らしながら、小さな詩集を作りました。 大正時代の詩人「八木重吉」の神戸時代の詩を集めたアンソロジー詩集です。装丁からすべて手作りで、20篇余りの詩と、詩人の神戸での足跡が紹介されています。 裏表紙はこんな感じです。 表紙から裏表紙を飾っている、六甲の山並みを感じさせる版画も「小枝ちゃん」の作品です。 30ページ足らずの「小さな本」ですが、編集者山形梢の最初の一歩。さわやかでりりしい本です。みづがひとつのみちをみいでて河となってながれてゆくようにわたしのこころもじざいなるみちをみいでてうつくしくながれてゆきたい 66歳のシマクマ君にとっては、八木重吉は思い出の詩人です。久しぶりに読み返しながら、「小枝ちゃん」と「フクロウくん」に「いずみ」と名付けられ、ようやく一歳のお誕生日を迎えたばかりのおチビさんの「こころ」が、「うつくしくながれ」続けることを祈っている本だと思いました。追記2021・05・21「小枝ちゃん」がこの詩集の続編を作りました。感想を書いています。覗いてみてください。山形梢 編「赤ちゃんと百年の詩人 八木重吉の詩 神戸・育児編」(ほらあな堂) |追記2020・10・05「小枝ちゃん」と「フクロウくん」と出会うために、久しぶりに六甲道辺りを歩きました。 灘区の区役所がこんなところに移転していたことさえ知らなかったのですが、新しくオープンしたらしい小さな絵本屋さんに連れて行っていただきました。 「えほんのトコロ」という喫茶店を兼ねたお店でした。お店の中に展示されている「絵本」を自由に手に取ることができるようです。子どもたちのスペースもあります。始めたばかりのようですが、うまくいくといいですね。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.10.06

コメント(0)

-

週刊「ジージの絵本」 はいじま のぶひこ「きこえる?」(福音館書店)

はいじま のぶひこ「きこえる?」(福音館書店) 福音館書店の「日本傑作絵本シリーズ」の一冊です。文字通り「傑作絵本」でした。読み終わって、とりあえず、じっと目を目をつむりました。 淡い「くりーむいろ」の表紙には「ウサギ」でしょうか、影が映っています。この影は正面でしょうか、後ろ姿でしょうか。そんなことを考え込んでいます。 表紙を開くと「くろい」ぺーじです。多分、星空です。星座を探しましたが、ぼくの知識では見つかりません。でも、最後のページまでこの絵本を繰った人は、きっと、星空だと確信すると思います。 次のページを開くと、見開き2ページが淡い「みずいろ」と「みどりいろ」の中間色で、表紙の「ウサギ」の影よりも、もっと淡い「きいろ」の丸い「つき」が浮かんでいます。 次のぺーじは、すこし「きいろ」がかった「くりーむいろ」で「きこえる?」とだけ書かれていて、見開きの反対側のページには、「たけいろ」の地に、表紙とは少し違いますが、やはり「ウサギ」の影が見えます。 さて、そこからどうなるのでしょう。いつものようにスキャナーでページを写してここに貼るのはやめます。いろいろ、講釈を垂れるのもやめます。 ぼく自身が、ここから数ページを読みながら、「広く」て「静かな」ところに連れていかれたからです。 最後のページの見開きには表紙と同じ「ウサギ」がいて、となりのすこし「みどり」がかった「くりーむいろ」のページに「きこえる?」があります。 ぼくは、図書館のおなじテーブルに座って、この絵本を手にしながら、ボンヤリと中空を見つめている少年を想像します。 向かい合って座っていたテーブルから、できるだけ静かに立ち上がって、そっと、後ずさりしながら、話しかけたいのを我慢して、できるだけ小さな声でつぶやくでしょう。「きこえる?」追記2022・05・20 シマクマ君が「絵本」と出会う場所は三とおりあります。毎晩、寝る時に布団に転がると右手の棚は絵本の棚です。棚というと聞こえがいいですが、カラーボックスと段ボール箱を積み上げただけです。ほとんど手にとることはありませんが、細い背表紙を見ながらいろいろ思い出したりします。 もう一つは図書館です。特に、時々行く女子大の図書館は新しい絵本が飾ってあるので便利です。寝床の棚に、新しい絵本が増えるということは、もう10年以上ありませんから、新しい絵本を見ると、新しく生まれてきたチビラ君たちに買ってあげたくなります。 三っつめが古本屋さんの棚です。このところ気に入って、時々のぞいているのが、元町4丁目の「ハニカムブックス」という絵本のお店です。お店の中を撮る勇気はないので、看板と外観の写真を貼ってみます。 下の写真のドアから入って階段を上がって右手です。 JRの高架沿いの西向きの一方通行の道の歩道から見上げると二階の窓が見えます。中には店番のおねーさんがいらっしゃって、時々話し相手をしてくださることもあります。本はどれもきれいに拭いてあります。 大きなカバンとか持っていると、棚にぶつけないように注意が必要です。でも、しゃがみこんで中を覗き込んで読めるくらいのスペースはあります。そうやって、子どもみたいに読んでいても叱られたりしません。どちらかというと、まあ、古本屋さんだから当たり前ですが、懐かしい絵本が多いです。気になっていた本と出合えるのが楽しいです。にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.05

コメント(0)

-

徘徊日記 2020年9月24日 「須磨 月見山あたり」

「キリンの親子」 徘徊2020年9月24日 「須磨 月見山あたり」 高倉台から、一気に坂を下って歩いていると、途中、ちょうど須磨離宮公園の西側に幼稚園と小学校があります。目を伏せて 空へのびゆく キリンの子 月の光は かあさんのいろ 鳥居 この道を歩くと思い出す短歌です。図書館で「キリンの子」という歌集を見つけ、書名にひかれて拾い読みした中の一首です。セラ―服の歌人「鳥居」さんに母はいらっしゃらないようですが、ここのキリンはお母さんと一緒のようです。 「鳥居」さんの歌集には胸を打たれました。「月の光」の方へ「のびゆくキリン子」を、思い浮かべていると涙がこぼれそうになりますが、目を上げると須磨の海が広がりました。 今日は曇り空で、霞んでいますが、1000年ほども前に、母に焦がれた光源氏も眺めた海です。何隻か船も見えます。 ここは離宮公園の正面の交差点の歩道橋です。 実はこの写真は高倉台側の駐車場の入口の門です。南から公園を見るとこんな感じです。 この歩道橋から、向うに見える神明自動車道路の方に向かって歩くのは初めてです。途中で、南に向かって右折すると立て込んだ路地になります。そのまま歩いて行くと山陽電車の踏切です。このあたりには、懐かしいことに路地の先に踏切りがあります。 とてもいい風情ですね。神戸には遮断機の降りる踏切がまだまだ残っています。JRの線路でもあります。そのうち明石から東灘まで、踏切徘徊の旅をしてみたいと思っています。 この踏切の、すぐ右側には月見山の駅が見えるはずです。この辺りは瀟洒なマンションや一戸建ての立て込んだお屋敷町ですが、線路を渡ると庶民の町になります。 山陽電車の月見山の駅です。いつもなら、ここから帰りますが、今日はもう少し歩いてみようと思います。 次は「天井川」から「鷹取」あたりを徘徊します。お楽しみに。にほんブログ村

2020.10.04

コメント(0)

-

徘徊日記 2020年10月2日 「彼岸花」 団地あたり

「彼岸花、裏庭に咲きました!」徘徊日記 2020年10月2日 団地あたり 団地に暮らしていますが、この季節になると棟の周りの、本当は「芝生の庭」に彼岸花が咲きます。夏の終わりの「芝刈り」というか、除草というかの時に刈り取られてしまっていると思うのですが、今年も、やっぱり咲きました。 こんな感じです。ここは、我が家の気持ち的にはうちの裏庭なのですが、もちろん団地の共有地です。同じく、棟の出口の方の生垣にも咲いています。なんか、山の中の団地のようですが、そういうわけでもありません。 こちらには、白い彼岸花も咲いています。 9月の末から咲き始めました。 彼岸花は「曼殊沙華」というわけですが、白い花は「シロバナマンジュシャゲ」というようです。水仙かなにかとの交雑種なのか、色素形成異常で出来たものなのか、まあ、いずれにしても、赤い花と違って、「ここには、それが咲く」という気持ちで、毎年心待ちにしますね。威し銃 鳴るたび紅し 曼珠沙華 森澄雄 彼岸花は、ぼくの中では、こういう感じの花ですね。田舎の山の中で育った子どもの頃の秋の記憶。秋の山田の畔の風景。女子大は 白曼珠沙華 紅曼珠沙華 山口青邨 最近は、偶然のお仕事柄というか、まあ、こういう風景も時々見ますね。でも、山口青邨さんの女子大はちょっと古いかもしれません。追記2022・07・17 新しい記事を書く気力がわいてこなくて、古い記事の修繕というか、カテゴリー変更作業をしていて、季節外れの彼岸花の話を触っています。でも、この暑さを越えれば、今年もやっぱり「裏庭」に彼岸花が咲いてくれるのでしょうね。ボタン押してね!

2020.10.03

コメント(3)

-

徘徊日記 2020年10月1日 「女の園の帰り道」須磨寺あたり

「女の園の帰り道」徘徊日記 2020年10月1日 須磨寺あたり 久しぶりのお仕事で、女学生さんたちと「御対面」の帰り道、いつもは通らない須磨寺の前の道を歩きました。暁や 白帆過ぎ行く 蚊帳の外 正岡子規の句碑ですね。子規が須磨にいたのは日清戦争に従軍記者として出かけた帰りですね。今の神大病院に(だと思いますが)入院して、須磨で養生します。彼は明治と同い年ですから、28歳の時だったと思います。 山門のすぐわきにありました。近くには池もあります。西日の逆光で見にくいですが、まあ、こんな感じでした。 中に入れば、まあ、いろいろあるのでしょうが、今日は、通りすがりです。実は中に入ったことはありませんが、三重の塔なんかもあるようです。また、ゆっくり立ち寄ることもあるでしょうが、今日は帰ります。 家に帰りついてチッチキ夫人に少し愚痴りました。「須磨寺って、結構、俗っぽいね。人はおらんかったけど。」「そうよ、宝塚の中山寺とおんなじ感じでしょ。」「ああ、そういえば、そんな感じか。赤い橋があったで。須磨寺商店街は、よお、通るのに、お寺の前まで行ったのは初めてかな?」「エエー?ズット通ってて初めてなの?」「うん、離宮公園にも行ってないなあ。あっこ、木曜日定休日やし。」 シマクマ君は、どっちかというと、有名な神社仏閣に行ったことがあまりありません。「文学」とか「歴史」関係のお友達からは非常識といわれています。「ちょっと、今日は中秋の名月よ。お団子ないから、アイスにしようかな?」 とか、なんとかいいながら、最近、我が家のブームの「久保田アイス」の「イチゴ・アイスクリーム」をなめ始めました。 「中秋の名月にイチゴ・アイスとはこれいかに?!」という気分で、ベランダから満月の写真を撮りましたが、うまく撮れませんでした。 火星が月に接近しているのだそうです。ぼくのカメラでは、肉眼で月のすぐ近くに見える火星は撮れませんでした。 「見えるのに写らないとはこれいかに!?」ですね。にほんブログ村

2020.10.02

コメント(0)

-

アニエス・バルダ「5時から7時までのクレオ」元町映画館no54

アニエス・バルダ「5時から7時までのクレオ」元町映画館 60年前、フランスのヌーベルバーグの先頭に立っていた一人アニエス・バルダの「5時から7時までのクレオ」を見ました。映画音楽では忘れることのできない「ミシェル・ルグラン特集」で取り上げられた一作です。 カード占いのシーンから始まります。全編でこのシーンだけがカラーで、あとは白黒ですが、その組み合わせが印象的でした。 コリンヌ・マルシャンという女優さんが演じるシャンソン歌手のクレオのある日の午後が、時刻のクレジットをスクリーンに刻みながら入れながら進んでいきます。 この方が「死」の妄想に憑りつかれた女性ですが、彼女の、今日の、今この時が映像になって進行します。出来事に妙な空白感があるのは、かえってリアルですが、どこかで、見ている観客をからかっているような、ちぐはぐとした滑稽感も漂っています。 たぶん「死」をめぐる無意識が、意図的に映像化されているのだろうと思いますが、そこに漂うちぐはぐ感が面白さだと思いました。 この文章の書き出しで、アニエス・バルダの映画であることを書きましたが、実は、彼女の映画だと気づいたのはそのあたりのムードでした。 占い師の手、顔、秘書だかマネージャーだかの顔、もちろん、クレオの手と顔もですが、写真のようなアップの繰り返しです。アップされた、手つきとか、顏つきが突如迫ってきて、声には出しませんが、笑えるのです。そして鏡。何故、妙におかしいのか、この60年前のフランス映画が何を写しだそうとしていたのか、奇妙な不思議さは印象に残りました。 いろいろな批評がある映画なのだろうと思いましたが、例えば、映像の中の「街並み」や「ジュークボックス」が古いのではなくて、ここで映し出されている人間の有様が古いと感じたのはなぜなのか、とても気がかりな「問い」を残した映画でした。 監督 アニエス・バルダ 製作 ジョルジュ・ド・ボールガール カルロ・ポンティ 脚本 アニエス・バルダ 撮影 ジャン・ラビエ ポール・ボニ アラン・ルバン 美術 ベルナール・エバン 音楽 ミシェル・ルグラン キャスト コリンヌ・マルシャン アントワーヌ・ブルセイユ アンナ・カリーナ ジャン=クロード・ブリアリ エディ・コンスタンティーヌ サミー・フレイ ミシェル・ルグラン ダニエル・ドロルム セルジュ・コルベール 1961年・90分・フランス・イタリア合作 原題「Cleo de 5 a 7」 日本初公開:1963年5月24日 2020・09・28・元町映画館no54追記2022・12・16アニエス・バルダの「冬の旅」という作品を見てきました。「どうして、この少女はこんなにも切なく描かれなければならないのだろう!」そんな気持ちで見終えましたが、家に帰ってきて、ようやく、アニエス・バルダの作品だったことに思い当たり、3年前のこの映画のことを思い出して、読み直しながら、まあ、何が言いたいのかわからないことはともかく、彼女の描く若い女性は明るい未来とは縁遠いことに納得しました。ボタンをクリックボタン押してね!

2020.10.01

コメント(0)

全33件 (33件中 1-33件目)

1