2020年06月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

週刊 読書案内 門井慶喜「銀河鉄道の父」(講談社)

門井慶喜「銀河鉄道の父」(講談社) 何故だかわかりませんが、2018年の春の芥川賞、直木賞は二作品とも宮澤賢治がらみで不思議な感じがしました。芥川賞は若竹千佐子さんの「おらおらでひとりいぐも」(河出書房新社)でした。宮沢賢治の詩の「ことば」が、そのまま題名として使われている趣で、まっすぐに、いま生きている女性の姿を描いていました。 で、今回案内するのは、直木賞を受賞した門井慶喜さんの「銀河鉄道の父」(講談社)です。この作品は、おおざっぱに言えば、宮沢賢治の父、宮澤政次郎を視点人物にした伝記小説ということになるでしょうか。宮沢賢治の生まれた時から死ぬまでに加えて、賢治が亡くなって、彼の作品が詩人の草野心平や高村光太郎の手によって世の中に認められるところまでが物語られています。 何が起こるかわからないエンターテインメント小説というよりも実直な父の語りで描いたところにこの作品の良さがあると思いました。 ちょっとした賢治ファンならだれでも知っている出来事、起こることはまちがいなくおこりますし、わざとらしい脚色も施されていません。事実の経過は読んでいて勉強になります。そうであったに違いないと思わせるように丁寧に描かれています。 ただ、父、政次郎も、母、イチも、それから賢治本人をはじめ、弟、清六や妹、トシたちの姿も、当然、その人々をめぐる出来事も、作家門井慶喜の手によって描かれているわけですから創作です。 その創作性とでもいう、作家独特の解釈がどこに姿を現すのか、ぼくは期待しながら読み進めていました。 実は、賢治が、当時、最も過激な日蓮宗の宗教団体、田中智学の「国柱会」の信者であったことはよく知られています。一方、父、政次郎は清沢満之(きよさわまんし)や暁烏敏(あけがらすはや)の時代の浄土真宗の篤実な信者でしたから、ふたりの間には単なる、父子の葛藤を超えた「何か」があったはずです。 そのあたりに期待しながら読みましたが、山場は若竹さんの小説では「題名」に使われていた「永訣の朝」が描いている妹、トシの言葉にありました。うまれでくるたてこんどはこたにわりやのごとばかりでくるしまなあよにうまれてくる トシのこの有名な言葉を賢治の創作だと政次郎は言うのです。 詩人・宮沢賢治はそうまでしてしてもこの文句を書き付けたかった。トシのセリフとして。人類理想の遺言として。(覚悟だな)みとめざるを得なかった。子どものころから石を愛し、長じては「人造宝石を、売りたい。」という野望を抱いた二十九歳の青年は、ここでとうとう、ことばの人造宝石をつくりあげた。賢治は詩人として、いや人間として、遺憾なき自立を果たしたのだ。父親がどう思おうが。妹をどこまで犠牲にしようが。あとはもう、(売れるか)問題はそれだけだった。(引用の( )書きが政次郎の心中語) 政次郎の中にある「本当のことば」と賢治が作った「人造のことば」というわけです。賢治の作った「人造のことば」が「詩のことば」として離陸した瞬間に父と子の葛藤は終わりを告げます。作家はそこが書きたかったに違いありません。 宮沢賢治に関心のある方ならさらりと読めるでしょう。加えて、たとえば「永訣の朝」を授業で取り上げていらっしゃる、高校とかの若い先生方にとって、格好の参考図書といっていいと思います。2018/06/03追記2019/05/04 本文中の清沢満之という宗教家は、ぼくが学生時代のことだったと思いますが、司馬遼太郎の雑誌での紹介と法然院の住職(?)で、当時、神戸大学の哲学の先生だった橋本峰雄の「日本の名著」の紹介によって、その名を知った人です。 病床の正岡子規にこんな言葉を送った人だそうです。「号泣せよ、煩悶せよ、困頓せよ、而して死に至らんのみ。」 ぼくには、その態度と言葉が印象深く、名前を覚えました。著書に触れたことはありません。 暁烏敏という人については小説家石和鷹の「地獄は一定すみかぞかし 小説暁烏敏」(新潮文庫)という作品で知りました。 石和鷹という作家は集英社の「すばる」という文芸雑誌の編集長だったひとです。晩年の石川淳が「狂風記」以降の長編傑作群を連載したのがこの雑誌ですが、編集者として寄り添ったのはこの人だったそうです。 のちに小説を書きましたが、確か65歳くらいで亡くなったと思います。で、遺作になったのがこの作品です。作家の死の原因となった癌との闘病の中で書かれた作品で、強烈な読後感は間違いなく傑作ですが、広く知られている作品とは言えないですね。追記2020・06・28若竹さんの「おらおらでひとりえぐも」の感想はここをクリックしてください。追記2023・05・27 案内した作品が映画化されたので見ました。役所広司さんが政次郎を演じて、まあ、ほぼ、一人芝居の趣でしたが、楽しく見ました。で、ついでに古い記事を修繕しました。ボタン押してね!ボタン押してね!【中古】 銀河鉄道の父 /門井慶喜(著者) 【中古】afb楽天で購入

2020.06.30

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 原泰久「キングダム(58)」(集英社)

原泰久「キングダム(58)」(集英社) 6月のヤサイクン「マンガ便」です。「キングダム58巻」、6月24日発売の最新刊です。「57巻」で李牧率いる「趙」軍の最後の切り札として現れた、趙軍三大天、怪物「龐煖(ほうけん)」に挑むのは、「飛信隊」を率いる「信」でした。 この巻が届く数日前、松山の「サカナクン」から電話がありました。彼は「週刊ヤングジャンプ」の読者なので、単行本になる前に、二人の戦いの行方を読み終わっています。「キングダムやけど、信の友達の羌瘣は死ぬの?ホラ、妖術使う美人。」「死なへん。」「李牧は。」「死なへん。」「誰も死なへんの?」「死ぬっちゃア、信も龐煖も死ぬ。」「ええーっ、お話し終っちゃうやん。」「朱海平原の戦いの決着はつくけど、マンガは終わらへん。」 知らない人が聞いても何のことかわからない会話ですが、「キングダム」を読み続けてきた読者には、気がかりだけを残した電話でした。まあ、実に「アホ」で「ノンキ」な気がかりではあるのですが。 で、6月も末の土曜日の夜「マンガ便」を届けてくれたヤサイクンに、思わず聞いてしまいました。「飛信隊の信が死ぬの?」「ああ、羌瘣も信も龐煖も死ぬで。ここからはドラゴンボールやな。」 いつものように調子乗っていい加減な返事をしているようです。結果、ますます意味不明です。しようがないので、さっそく読み始めました。 マンガの世界では「信」対「龐煖」の死闘がクライマックスを迎えています。 武神を目指して「人」と「人」を縛り付ける鎖を打ち砕き続けてきた「龐煖」が、打ち砕いた先にある「人」と「人」の繋がりに遭遇し、自らの「武の道」の行きついた矛盾の頂点での、最後の逡巡のシーンです。 相手は、「人」と「人」の繋がりからパワーを充填し続ける「信」です。なるほど「ドラゴンボール」ですね。 この次のシーンこそがクライマックスですが、それは本書を手に取ってお楽しみください。 「李信」対「龐煖」の戦いは、本書の前半の三分の一で終ります。そこから中盤三分の一でヤサイクンのいう「キングダム」の「ドラゴンボール化」が描かれるというわけです。「信」も「羌瘣」も死ぬという、奇妙な発言の謎も解かれるわけです。 さて、物語は「秦」対「趙」の、最終決着に向けて動き始めました。「59巻」、やっぱり楽しみですね。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.06.29

コメント(0)

-

週刊 読書案内 ポール・オースター「幽霊たち」(訳:柴田元幸 新潮社)

「100days100bookcovers no7」ポール・オースター「幽霊たち」(訳:柴田元幸 新潮社) 1日、空いた。 前回のSODEOKAさんの「八百万の死にざま」の記事を読んで、次は「ニューヨーク」しかないなと思い、最初に思う浮かんだのが、これ。 ポール・オースター「幽霊たち」(訳:柴田元幸 新潮社) いわゆる「ニューヨーク三部作」の二作め。一作めが『ガラスの街』、三作めは『鍵のかかった部屋』。 個人的には、このニ作めが一番記憶に残っている。 例によって展開はほとんど覚えていないのだが、鮮烈な書き出しのイメージは強い。 まずはじめにブルーがいる。次にホワイトがいて、それからブラックがいて、そもそものはじまりの前にはブラウンがいる。 ブラウンがブルーに仕事を教え、こつを伝授し、ブラウンが年老いたとき、ブルーがあとを継いだのだ。物語はそのようにしてはじまる。舞台はニューヨーク、時代は現代、この二点は最後まで変わらない。 ちょっと芝居の脚本めいたところがあるのには理由がある。柴田元幸の「訳者あとがき」によれば、この作品、作家が以前に書いた戯曲を下敷きにしているそうだ。ちなみにこの「訳者あとがき」、非常にわかりやすくこの小説の個性を伝えている。 設定を紹介しておくと、ブルーは、ホワイトから、向かいのアパートの一室にいるブラックを見張り、報告書をホワイトに送るという仕事の依頼を受ける。 ブルーは仕事をブラウンの下で学んだ。 難しくない仕事に思えた。たぶん浮気調査だろうとブルーは思う。しかし‥‥。 「物語」がどう展開するのか、あるいは、しないのかを確認するために、ネット上で「あらすじ」の記事を探し、それを基に終盤を中心に読み直してみた。すっかり忘れていた。こんな話だったんだと驚く。思っていたよりずっとおもしろい。 本筋に直接関わらない(はずの)、エピソード的な挿話も読ませる。 冒頭から予想される「ハードボイルド」なムードは、読み進むにつれ初めは徐々に、後には加速度的に裏切られていく。 センテンスは短く具体的。しかしそこから、少しずつ、不穏で不気味な影が覗くようになる。 存在の足元を掬われるような不条理の感覚、アイデンティティと他者の関わり方、といった要素は極めて同時代的。 そしてなんとこの小説の最後のページに「中国」という言葉が2度。それも『中国行きのスロウ・ボート』と同じ意味で。おもしろい。 では、SIMAKUMAさん、次回、お願いします。(2020・05・18 T・KOBAYASI)追記2024・01・18 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.06.28

コメント(0)

-

週刊 読書案内 石牟礼道子・藤原新也「なみだふるはな」(河出文庫)

石牟礼道子・藤原新也「なみだふるはな」(河出文庫) 友達と100日100ブックカバーという、「本の紹介ごっこ」を、順々に楽しんでいます。同世代の人たちなのですが、予想していたよりずっと、思いがけない、知らない本が紹介されて驚いています。 先日、写真の好きな友達から藤原新也という写真家の「風のフリュ-ト」という写真集の紹介がありました。 なんとなくどこかで見たことか、聞いたことがあるような書名で、気になったのですが、いつどこで出会ったものやら、全くわかりませんでした。一方で、藤原新也という人の、ちょっとラジカルな空気を思い出して気にかかりました。 そんな日の偶然ですが、彼と石牟礼道子の対談「なみだふるはな」(河出文庫)がチッチキ夫人の本の山にあるのを見つけて読み始めました。 この文庫本は、2020年の3月の新刊ですが、元の単行本は2012年に出されています。その頃、職場で図書館の係をしていましたが、新しく入庫した本として出会い、ついでに読んだ記憶がありました。対談集ですから、読むのに苦労はいりません、今回は藤原新也の名に惹かれての読み直しです。 東北の震災があった2011年の6月に、3日がかりで話し合っている本です。二人の話の中には、ここで案内したいことがたくさんあります。当時84歳の石牟礼道子が子供の頃からの「水俣」という土地や「水俣病」の患者さんたちの思い出を語り、それを藤原新也が聞くという段取りの本です。 読んでいてスリリングなのは、石牟礼道子の話に登場する人物や風景に、藤原新也が「カメラ」越しに見続けてきたインドでの経験や、東北の震災で津波にすべてを飲み込まれた集落の様子や、とりわけ、福島の原子力発電所の事故の現場近くに暮らしていた人間の話が「コラボ」してゆくところです。 「水俣」と「福島」の悲惨の渦中に身を置いた二人の「語りあう」聲のひびきが「共鳴」してゆく内容には、「読みどころ」がたくさんあります。 対談も3日目になって、石牟礼道子が部屋で転ん大けがをした時の不思議な体験を語りはじめます。石牟礼 二年前、ここの入り口で倒れて大腿骨と腰椎がこんなになって。そこの扉の所で転んだんですよ。それから気絶したんでしょうね。二か月ばかり記憶がほとんどない。憶えがないんです。病院に行ったことも、手術をしたことも。回復期に入ってから、ところどころ思い出しますけれども。 森があって、それも太古の森ですけど、右側は海で、海風が吹いてくると、森の梢、木々や草たちが演奏されるんですよ、海風に。何ともいえない音の世界が・・・・ その音楽が。それが眠りに入るときも、目がさめるときも、何か思いついて夢想が始まるようなときには必ず、なるんです。演奏される。海風がふうっと吹いてきて。 それで、魂の秘境に行っているような、この世の成り立ちをずっと見ているような、そんな音楽が聞こえて。二か月半ぐらいつづきましたね。藤原 二か月半は長いですね。極楽浄土じゃないですか(笑)石牟礼 長かった。大変幸せでした。痛みなんか全然感じない。いまごろ痛みが出てきているんですけれどもね。その音楽は消えちゃった。あの音楽はよかったなと思って。入院している時ですけど。お見舞いのお客様が見えたりすると、ちゃんと応対していたそうです。でも覚えていない。藤原 去年ですか?石牟礼 一昨年です。 それがまあ、美しい音色でしてね。その音楽を再現できない。藤原 でも、いい音楽だったなという記憶はあるんですね。石牟礼 はい。いままで聞いたうちでいちばん印象的だったのは弦楽器の低音でしたが。日によって鳴り方が違うんです。海風を受けて梢で揺れる葉っぱの大きさとか形とか、一本一本ちがいますでしょう。梢が演奏されるときは高音でしたね。梢がいっせいに震えるときは。藤原 ぼくの写真集に「風のフリュート」という写真集があるんです。アイルランドに行ったとき、西のアイルランドだと、すごい絶壁なんですね。土地も痩せていて、ごろた石をたくさん積み上げて風を遮って、風が来ないところでジャガイモとか耕している。その石積みが荒っぽいものだから、穴がたくさん空いているんですよ。風がピューと吹くでしょう。そうすると穴から、小さい穴から大きい穴から、音がフルートみたいに聞こえてくる。それを聞いて「風のフリュ-ト」というアイルランドの写真集を作ったんです。石牟礼 石も鳴るでしょうね。 ありました。探し物が見つかりましたね。ぼくは藤原新也の「風のフリュート」にこの本で出会っていたのですね。 まあ、今回は、それが伝えたい案内というわけで、ここに引用した二人の会話については大幅に省略しています。 石牟礼道子が部屋で転んで、意識不明のまま手術したり、ベッドの上で人と会ったりして生活している話は、実はもっと長い話です。 その時、彼女がそこで聞いていた音楽の話も、まあ、もう、「この世」の話なのか、「あの世」の話なのか、ある種の神秘体験とでもいう印象の話です。しかし、かなり丁寧に語られていて、デタラメが語られているわけではありません。 巫女気質とでもいうのでしょうか。石牟礼道子の「意識の遊行」、シャーマンを思わせる体験は他では読めません。是非、お読みになられることをおすすめします。 その、この世とも、あの世とも分かちがたい音楽の話に呼応して藤原新也が語り始めた話が「風のフリュート」だったのです。 彼がアイルランドで聞いた「石」と「風」が奏でる音楽はそういう響きだったということなのです。 次は、やはり、「風のフリュート」を読まないわけにはいかないようですね。追記 2023・12・21 この本について、池澤夏樹が「いつだって読むのは目の前の一冊なのだ」(作品社)の2012年4月26日に「座談の達人」と題してこういっています。 二人の座談の達人がそこにいて、ものすごくおもしろい、意味の深い話を交していて、幸運にも自分はその場に陪席しているという気分になる。(P371) ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.06.27

コメント(0)

-

沖田修一「南極料理人」パルシネマno25

沖田修一「南極料理人」パルシネマしんこうえん 2020年6月12日、パルシネマの二本立てのもう一本がこれでした。もうずいぶん古い映画ということになりますが、映画になる前だったと思います、西村淳の原作「面白南極料理人」・「笑う食卓」(新潮文庫)という南極シリーズのファンでした。 南極のコックさんの料理の工夫というのが面白かった記憶があります。映画にも出てきますが、伊勢えびの海老フライの話も、間に合わせの「かんすい」でラーメンを打つ話もありました。 人気ライターになった西村淳は、海上保安庁を退職して、あれこれたくさん書いていますが、ぼくは、まあ、二冊で飽きてしました。 映画は、当時人気の俳優堺雅人が西村隊員役でヒットしたと思いますが、ぼくのイメージした著者西村淳とあまりにもかけ離れていたこともあって見ませんでした。その後テレビでも放映されて、我が家の人々は見ていたと思いますが、見ませんでした。 というわけで、初めて見ました。面白かったですね。「原作とは違っているな。」 と感じたのは登場人物の個性の描き方でしたが、デフォルメされた「へんな人々」のありさまが鼻につくかなと思いましたが、俳優陣が芝居ができる人という安定感があえい、なんともいえないペーソスを作り出していました。へんだけど、このタイプはありかなという感じのリアリティです。 もう一つは、余計な効果音や音楽を流さない演出ですね。割合静かな映画だと思いました。セリフもたくさんあるわけではありません。しかし、登場人物の「動き」、「表情」、「少なめのセリフ」、つまりは「間」によって展開させる物語の進行に好感を持ちました。こういうの、ぼくは好きです。 帰ってきた西村隊員が、お嬢さんと遊園地のハンバーガーにかじりついて、「おいしい!」というセリフ、あの、堺雅人君が、困ったような困っていないような顔でボソッと言って映画は終りました。「やっぱり不味かったんかい!?」 というのがぼくのツッコミでした。 ロケ地は北海道だったんでしょうかね。それでも十分寒そうでしたが、外で裸っていうのは、ヤッパリ命懸けなんでしょうね。 監督 沖田修一 原作 西村淳 脚本 沖田修一 撮影 芦澤明子 美術 安宅紀史 音楽 阿部義晴 フードスタイリスト 飯島奈美 榑谷孝子 VFX 小田一生 キャスト 堺雅人(西村淳 調理担当) 生瀬勝久 (本さん 雪氷学者) きたろう (タイチョー 気象学者) 高良健吾 (兄やん 雪氷サポート) 豊原功補 (ドクター 医療担当) 西田尚美 (西村の妻・みゆき) 古舘寛治 (主任 車両担当) 黒田大輔 (盆 通信担当) 小浜正寛(平さん 大気学者) 小野花梨(西村の娘・友花) 小出早織(KDDインマルサットオペレータの清水さん ) 2009年製作・125分・日本 2020・06・12パルシネマno25ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.06.26

コメント(0)

-

ジャン・ルノワール「フレンチ・カンカン」元町映画館no48

ジャン・ルノワール「フレンチ・カンカン」元町映画館 元町映画館の「復活の日」第二弾は、御存知、ジャン・ルノワール「フレンチ・カンカン」でした。チラシがなかったので、看板の写真です。 1954年につくられた「名画」中の「名画」ですね。なんか絵画みたいですが、映画です。なんてことを聞いた風にいってますが、実は初めて見ました。そして、感心じゃなくて、感動しました。ここからどれほどの映画が、この映画を観た人によって作られたのでしょう。しみじみ、そんな感想を持ちました。 この映画を見た数日後、テレビで矢口史靖という人の「ウォーターボーイズ」という映画をぼんやり見ていて、「ああ、この人もジャン・ルノアールの、あの映画をきっと見たんだろうな」って思いました。そっくりです。 懐かしいジャン・ギャバン。二人の踊り子の、恋というよりもスターの座を争う鞘当て合戦。何といってもロートレックが愛し、極東の島国のフランスかぶれの文学青年が憧れた、キャバレー「赤い風車」、ムーラン・ルージュの誕生秘話。そして、圧巻は最後に繰り広げられるフレンチ・カンカンの群舞。 「素晴らしい!」 まあ、その一言でした(笑)。 いやはや、映画館「復活の日!」を飾るプログラムとしては、「ニュー・シネマ・パラダイス」といい「フレンチ・カンカン」といい、実に申し分なしでした。 なんといってもシマクマ君と同い年、1954年生まれの映画を用意して待ち構えてくれた元町映画館に、心から拍手!監督 ジャン・ルノワール 脚色 ジャン・ルノワール 原案 アンドレ・ポール・アントワーヌ 台詞 ジャン・ルノワール 製作 ジャン・ルノワール 撮影 ミシェル・ケルベ 美術 マックス・ドゥーイ 音楽 ジョルジュ・バン・パリス 録音 Antoine Petitjean編集 Borys Lewin 衣装デザイン ロジーヌ・ドラマレ 振り付け Claude Grandjean キャストジャン・ギャバン (Danglar)フランソワーズ・アルヌール (Nini)マリア・フェリックス (Lora (La BelleAbbesse)フィリップ・クレイ (Casimir)ミシェル・ピッコリ(Paulo) エディット・ピアフ(Eugenie Buffet)1954年・フランス 原題「FrenchCancan」2020・06・18元町映画館no48追記2020・06・24「ニューシネマ・パラダイス」の感想はこちらをクリックしてみてください。

2020.06.25

コメント(0)

-

チャン・リュル「慶州(キョンジュ) ヒョンとユニ」元町映画館no47

チャン・リュル「慶州(キョンジュ) ヒョンとユニ」元町映画館 元町映画館でチケットを販売しているお嬢さんから薦められて見ました。題名にある「慶州」という地名にも惹かれました。 今日は火曜日でレディ-ス・デイなので、男性はダメなのかもと不安に思っていました。別に、性別のチェックはありませんでした。無事いつもの席に座って映画が始まりました。チャン・リュルという監督の「慶州 ヒョンとユニ」です バスの待合室のようなブースから男が出て来て、道を渡り、停留所で煙草を一本取り出します。タバコのにおいを嗅いでいるだけで、火をつけるわけではなさそうです。なんとなく意味ありげですが、通りかかった小さな女の子が男を注意して言いました。「ここでタバコを喫っちゃあダメよ」 このシーンが、結局、最後まで印象的だったのですが、映画が始まりました。 映画は北京から、友人の葬儀のために大邱(テグ)にやって来た、パク・ヘイル演じる若い大学教授チェ・ヒョンの長い長い24時間のお話でした。 葬儀があり、再会したもう一人の友人との食事のシーンがあり、そこで、無くなった男の不可解な死と、奇妙な夫婦関係を友人の口から聴きます。 しかし、チェ・ヒョンは、その話にさほど動じる様子も見せず、友人と死んだ男の三人にとって思い出の地である「慶州(キョンジュ」にある一軒の茶屋、そして、そこで見た「春画」を、もう一度見たいという言葉を残して、慶州へと出かけてゆきます。 見終えて帰宅して、慶州を地図で確認すると、大邱と慶州は目と鼻の先といった距離で、半島の南端にある港町として、ボクでも知っている釜山(プサン)の少し北の町です。寺と古墳が有名なようです。 慶州に着いたチェ・ヒョンはレンタ・サイクルを借り、目的の茶屋にやって来ます。その茶屋の女主人がシン・ミナという女優さんが演じているユニです。 こうして、題名出てくる二人の男女が出会います。ここから話は「時」と「空間」を「無化」するかのように、その上中国語、朝鮮語、日本語という三つの言語を横断して展開しますが、だからと言って、大したことが起こるわけではありません。 荒唐無稽で非常識な話の運びに、少々辟易としながらも、「春画」の暗示につられてユニとチェ・ヒョンの二人がどうなるのか、意識と記憶のせめぎ合いの中でエロスへと昇華してゆく展開を、それなりに期待しながら見ていました。 チラシに写っている「耳」をまさぐるシーンなんて、当然、そっちへとなだれ込むはずなのですが・・・・。 ユニが恋人を失った「心の空虚」を抱えながら、その面影を探す女性であり、初対面の男を誘うかのように寝室に消えたところがピークでした。 なんといえばいいのでしょう。チェ・ヒョンは、どうも本物の「空っぽ」であったようです。もっとも、彼が「空っぽ」であることの理由は、全くわかりませんでしたが(笑)。 美しい古墳群の緑。朝一番に聞こえてくる中国の恋歌の微妙なリズム。カラオケでがなられる韓国歌謡曲の歌詞とメロディ。啞然とするほどツマラナイ春画。親子心中したらしい快活な少女。訳の分からない売り込み口にする大学教授。ソウルからあっという間にやって来て、チェ・ヒョンとの過去を暴露し、あっという間に帰っていく女。あらゆるものが雑然とチェ・ヒョンの「空っぽ」を語ろうとしているのか、していないのか、ここまで「意味深」で「意味不明」な映画もそうそうないのでは、そう思った次第でした。 帰りの戸口で、「不可解!」と顔に書いてあるらしい老人にチケット係のお嬢さんが笑いながら言ってました。いやー、シマクマさんならヨロコブかなって、詩的だったでしょ。 いや、まいった、まいった。笑うしかありませんね。で、最初のタバコの話には、一体何の意味があったんでしょうね。で、詩的ってなんやねん!監督 チャン・リュル 製作 チェ・ジヨン ユ・ピョンオク 脚本 チャン・リュル 撮影 チョ・ヨンジク 美術 キム・チョヘ 音楽 カン・ミングク キャスト パク・ヘイル(旅の大学教授チェ・ヒョン) シン・ミナ(ユニ)2014年・145分・韓国原題「Gyeongju」2020・06・23 元町映画館no47ボタン押してね!

2020.06.24

コメント(0)

-

グレタ・ガーウィグ「ストーリー・オブ・マイライフ」OSシネマズミントno8

グレタ・ガーウィグ「ストーリー・オブ・マイライフ わたしの若草物語」OSシネマズミント 映画徘徊のシマクマ君、今日はOSシネマズミント「復活の日」でした。この映画館にはあまり来ないのですが、シネ・リーブルで見損ねていたプログラムがかかっているのを見つけて、久しぶりにやって来ました。 見たのは「ストーリー・オブ・マイライフ わたしの若草物語」です。 映画館が9階だかにあるのでロビーから三宮駅が見下ろせます。下から見上げている感じとかなり違って見えますね。手前がJR、向こうの高層が阪急三宮です。 劇場に入る入場門(?)のところに、またしても体温計がありました。熱が高いとピンポンが鳴るそうです。面白いので写真を撮らせてもらいました。新コロちゃん騒動記念ですね。 この劇場も一人とばしの座席です。前から10列目あたりの端に座ったのですが、しばらくすると、なぜか周りに人が集まってきます。他は空いているのですがどうしてでしょう。落ち着かない気分になりましたが、映画が始まりました。 原作の「若草物語」はこれで4回目の映画化だそうです。ジジ臭い言いかたですが、ぼくたちの年頃の人には子供の頃に読んだ「アメリカ文学」のベスト3に入るのではないでしょうか。「トムソーヤーの冒険」、「アンクルトムの小屋」、そしてこれでしょうか。ぼくでも、登場人物の名前を憶えていますが、チッチキ夫人は3回以上繰り返して読んだそうです。 ともかくも、何となく知っている展開で映画始まりました。4人の娘の、それぞれの人生が、過去と現在の、行きつ戻りつで描かれてゆきます。「悪人」らしき人が誰も登場しないのは、原作のせいでしょうが、そんな中で「カネ」と「地位」こそが幸福の基礎であると考える伯母さんだけが、少々異質ですが、メリル・ストリープがいい味を出していました。 風景も美しい。俳優陣もいい感じ。衣装や小説を書くシーンも面白い。中でも、出版エージェントとジョーのやり取りに、おそらくこの映画の新しさと主張があるのだろうと思いましたが、何故か、今一ピンときませんでした。 一番、感じたことは、いかにもな「アメリカン・ウェイ・オブ・ライフ」に対する「信頼」の揺るがなさに対する「いら立ち」のようなものでした。 それは、ぼくにとってもアメリカ映画に対する好感の根拠だっったはずです。だいたい、明るい未来を予感させる、この感じの映画がぼくは嫌いではありません。若い女性の奮闘ぶり、自分に苦しむメグや、走るジョーなんて、とてもいい。その上「若草物語」を映画にすれば、そう描く以外にどう描くのかとも言えます。アカデミー賞でも高く評価されたらしい作品だと期待して見ました。 しかし、にもかかわらず「悪い映画だとは思わない。けど、ちょっとどうなのでしょうね、この既視感は?」という印象だったのです。 コロナ以後の世界に対する、ぼくなりのペシミズムの結果なのでしょうか。 明るく元気になれるはずだったのですが、いやはや、何とも言えない物足りなさが残りましたね。 いつもは神戸駅まで歩くのですが、ミント・ビルのすぐ目の前のバス停の魅力に負けて、高速バスで帰ってきてしまいました。やっぱりOS系は相性が悪いのでしょうか。監督 グレタ・ガーウィグ 原作 ルイザ・メイ・オルコット 脚本 グレタ・ガーウィグ 撮影 ヨリック・ル・ソー 美術 ジェス・ゴンコール 衣装 ジャクリーン・デュラン 編集 ニック・ヒューイ 音楽 アレクサンドル・デスプラ キャストシアーシャ・ローナン(ジョー) エマ・ワトソン (メグ)フローレンス・ピュー (エイミー)エリザ・スカンレン(ベス) ローラ・ダーン (母)ティモシー・シャラメ (ローリー)メリル・ストリープ(マーチ叔母)2019年・135分・アメリカ 原題「Little Women」2020・06・22 OSシネマズno8ボタン押してね!

2020.06.23

コメント(0)

-

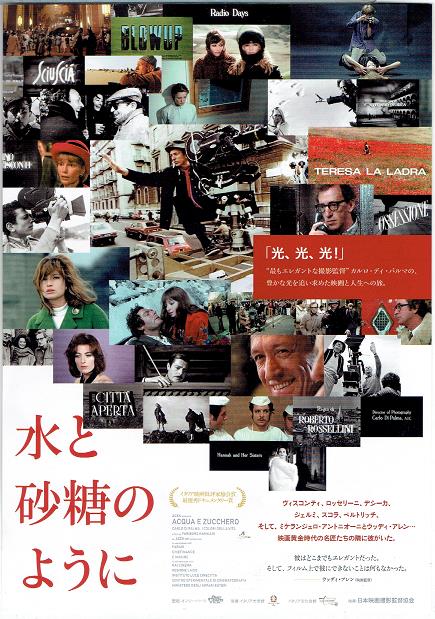

ファリボルス・カムカリ「水と砂糖のように」神戸アート・ヴィレッジ

ファリボルス・カムカリ「水と砂糖のように」神戸アート・ヴィレッジ・センター ゴジラ老人シマクマ君の映画館徘徊、今日は神戸アート・ヴィレッジの「復活の日」です。実際にはアート・ヴィレッジは先週の土曜日から復活していたようですが、土・日を何となく避けて、今日が復活の日です。 いつものように、あんまり人通りはありません。ヒゲのじーさんの存在感がなかなかでした。ちょっと早めに着いたのですが、ロビーにベンチがないのイのがザンネンです。まあ、しようがありませんね。 今週のプログラムはこんな感じです。 で、今日のぼくのお目当てはファリボルス・カムカリという人が作った「水と砂糖のように」ですね。カルロ・ディ・パルマというイタリア映画の撮影監督の、何というか、伝記的ドキュメンタリーらしいです。 ブライアン・デ・パルマという名前の映画監督なら知っていますが、カルロ・ディ・パルマという名前は知りませんでした。 だいたい、撮影監督というポジションが映画を作るうえでどういう仕事をするのかという、まあ、一番基本的なことさえ知りません。だから、今日は「お勉強」のつもりでやって来ました。 でも、ちょっと下調べをしてみると、カルロ・ディ・パルマという人がかかわった映画というのが、こんなふうに出てきました。ミケランジェロ・アントニオーニ『愛と殺意』『赤い砂漠』『欲望』。ルキノ・ヴィスコンティ『揺れる大地』。ロベルト・ロッセリーニ『無防備都市』。ヴィットリオ・デ・シーカ『自転車泥棒』。ジッロ・ポンテコルヴォ『ゼロ地帯』。フロレスターノ・ヴァンチーニ『43年の長き夜』。ピエトロ・ジェルミ『イタリア式離婚狂想曲』。マリオ・モニチェッリ『ブランカレオーネ軍団』。エットレ・スコラ『ジェラシー』。カルロ・ディ・パルマ『女泥棒テレーザ』『冒険が始まる場所』ベルナルド・ベルトリッチ『ある愚か者の悲劇』。ウディ・アレン『ハンナとその姉妹』『ラジオ・デイズ』『アリス』『地球は女で回ってる』 半分も見てはいませんが、アントニオーニ、ヴィスコンティ、ロッセリーニ、ときて、ウディ・アレンですよ。これは見ないわけにはいかないじゃありませんか。というわけで、結構、勢い込んでやって来ました。 で、受付でチケット買う時に面白い体験をしました。カメラ上の機器の前に立つと受付のお嬢さんが,おもむろにおっしゃいました。「36度3分。大丈夫です。」「えっ、なに?」 笑いそうになりました。ここ数年、健康診断とかで36度を超えたことがなかったということもありますが、身体に触れることなく、突如、体温を測られるという不思議ですね。 ようやく、地下のホールに入場です。始まりました。知らない女性が映画について語っています。カルロ・ディ・パルマを紹介しています。続いてスクリーンに出てきたのがケン・ローチ、ベンダース、オオ、オオ、って言う感じです。映像は過去のフィルムと撮影者カルロと、彼と一緒に仕事をした監督や俳優の語りです。構成、色、明るさ、焦点対象、カットの時間、具体例で示されてゆく「映画」のできあがり方です。 今となっては懐かしい記憶の中ですが、アントニオーニの映画の衝撃的な赤のイメージや、最初に見た時からハリウッド映画ではない印象で、それがウッディ・アレンの「けだるさ」としてぼくの中にあったものに、方法上の根拠があったことが示されていくのはとても刺激的でした。 もしも、今から、二十代の頃のような映画に対する執着を自分のなかに掻き立てる気があるのなら、ぼくはこの映画を繰り返し見て、引用されている作品をなんとか見ようとするでしょう。 ただ、「いいなあ」と思うだけではなくて、そんなふうに感動してきたシーンが、どうやって「創作」されてきたのか! 映画が監督一人によってではなくて、撮影者や音楽家や、大勢のスタッフによる共同作業で出来上がっていることは知っているつもりでした。しかし、「映像」は作られているという、考えてみれば、当たり前の事実を、こんなに直接的に突き付けられたのは初めてでした。ヴィスコンティやデ・シーカ、そして誰よりもウディ・アレンの映画をもう一度見たいと、マジ、思いました。 それらの映画には、ぼくにとっては決して見たことのある映画ではすませられない、「新しさ」に満ちているに違いないのですからね。 まあ、ノンビリ、どこかで上映してくれるのを待つことにしたいと思います、 アート・ヴィレッジの「復活」の日も、やはり、ニュー・シネマ・パラダイスの夢を掻き立ててくれました。 それにしても、カルロ・ディ・パルマって「男前」だと思いませんか。ぼくはピアニストのポリーニを思い出したのですが。監督 ファリボルス・カムカリ 製作 アドリアナ・キエサ 脚本 ファリボルス・カムカリ キャストケン・ローチ ビム・ベンダース ベルナルド・ベルトルッチ ウッディ・アレン アレック・ボールドウィン ジャンカルロ・ジャンニーニ 2016年 90分 イタリア原題「Acqua e zucchero: Carlo Di Palma, i colori della vita」2020・06・15・KAVC(no8)ボタン押してね!

2020.06.22

コメント(0)

-

ベランダだより 2020年6月20日 「6月20日はジイジの日!?」

「6月20日はジージの日!?」2020年6月20日 ベランダだより 2020年6月20日の夜のベランダです。例年のようにサボテンが開花しました。例年のと書きましたが、いつもは夏の終わりの、まだ暑い盛りに花をつけてきたのですが、今年は、まだ6月だというのに、それも、一度に五つも蕾をつけていました。 今週の初めころから花芽が伸び始めたので、今年はどうしたのかと思っていると、今日のお昼過ぎに蕾がふくらみ始めました。 こんな様子でしたが、角度をかえて撮ると「キングギドラ」とでも呼びたい不気味さです。 今日は、梅雨の合間の快晴の午後でした。大きな鳥でも飛んでいる風情の爽やかな雲が見えて、風が涼しい一日でした。雲の形も面白いですね。 「いや、あれは、キングギドラに誘われたラドンかもしれない。」 なんて、アホなことを考えながら写真を撮りました。 夕方、咲き始めました。豪華で美しい花を咲かせるサボテンなのですが「短毛丸」という名前のようです。ソレニシテモの名前ですね。 正面から撮るとこんな感じでした。五つもの花が並んで、いっせいに咲いているところが今年の不思議です。 暗くなるにつれて大きく開いていくようです。そのあたりのメカニズムも不思議ですね。 夜の十時を過ぎたベランダで咲き誇っていました。 部屋の灯りだけで撮っていますが、鉢全体はこんな感じです。 周囲が明るい間は、同じ方角に顔をそろえていたのですが、一輪だけそっぽを向いています。それにしても、エネルギー全開という感じの開花でした。 そういえば、明日の日曜日は「父の日」らしいですね。信州の「愉快な仲間」ユナチャン姫から贈り物も届きました。 「信州そば」と「胡桃」と、信濃の銘酒「水尾」でした。実はユナチャン姫の「お絵かき」も添えられていたのですが、あまりな「爺馬鹿」に我ながら・・・というわけで、割愛しました。 うれしい贈り物に、突如のサボテンの開花が文字通り花を添えてくれて「6月20日はジイジの日」になりました。追記2022・06・24 今年は咲きません。実は、このサボテンはお隣からいただいたものなのですが、お隣のベランダでは、今年も咲いたと云うことで、つい先だって、チッチキ夫人が呼ばれて見学してきたそうです。「咲いてたわよ。うちは咲きそうもないわよ。」「チョウチョも来ないねえ。」 いつもなら、サボテンのキングギドラ君とか、ミカンの葉っぱを食い荒らすモスラ君とかの季節がはじまっているはずなのですが静かな日々です。 夏至も過ぎたようで、いよいよ夏ですが、怪獣大戦争もない暑いだけの日々は面白くないですね(笑)ボタン押してね!

2020.06.21

コメント(0)

-

週刊 読書案内 ローレンス・ブロック「八百万の死にざま」(田口俊樹訳:ハヤカワ文庫)

「100days100bookcovers no6」ローレンス・ブロック「八百万の死にざま」(田口俊樹訳:ハヤカワ文庫) 村上春樹、レイモンド・カーヴァーと繋がってきて、はたと困りました。できればここから離れたいのだけれど、カーヴァーをそれほど読んでいない(しかも、昔読んだものも内容を覚えていない)ので、どこへ行けばいいのか、道筋がすぐに思いつきません。レイモンド繋がりでチャンドラーにしようかと思ったけれど、それじゃあ縁がありすぎて、村上春樹に戻ってしまう。 あれこれ考えるうち、アルコール依存症で苦しんだというカーヴァーの経歴を思い出して、アル中探偵マット・スカダーにたどり着きました。 ああ、よかった。 ローレンス・ブロック『八百万の死にざま』の主人公です。 この探偵小説は、もちろんミステリー要素がないわけではないけれど、重心は、アルコール依存症で半ば身を持ち崩しながら、首の皮一枚で踏みとどまり、事件に関わってゆくスカダーを描くことにあります。 「AA」というアルコール依存症患者の自助グループのことも、この小説で初めて知りました。そうなる原因となった過去は詳しく語られませんが、酒に対する態度とは逆に、探偵としてのルールはきわめてストイックで、そのせめぎ合いの中でスカダーの魅力が輝きます。筆致はクールですが、作者のスカダーに対する静かな共感が流れているのです。 もうひとつの魅力は、陰翳深く描かれるニューヨークの街です。タイトルの「八百万」というのは、当時のニューヨーク市の人口です。直訳すると「八百万通りの死に方」。 1980年代の荒廃したニューヨークの街が、他人の「死にざま」を眼前にし、虚無に足をとられながら何とか生きているスカダーと響き合います。 ラストは、ファンがこぞって「この一言のためにこの小説は書かれた」 と絶賛するセリフで終わっています。これまで言えなかった、正直でシンプルなスカダーの一言に、みんなノックダウンされるのでしょう。私もそうでした。 では、T・KOBAYASIさん、お願いします。(2020・05・16 K・SODEOKA )追記2024・01・17 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目) という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.06.20

コメント(0)

-

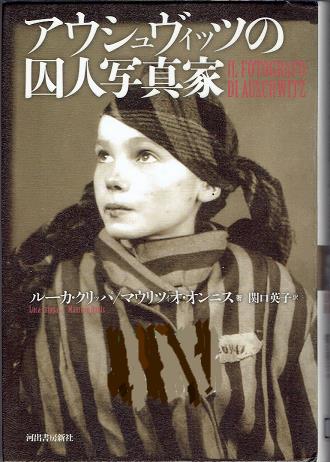

週刊 読書案内 ルーカ・クリッパ マウリツィオ・オンニス「アウシュビッツの囚人写真家」(河出書房新社)

ルーカ・クリッパ マウリツィオ・オンニス「アウシュビッツの囚人写真家」(河出書房新社) 上に貼った写真をご覧ください。この本の表紙を飾っているこの少女の記録が本書の中にあります。チェスワヴァ・クフォカ(1928~1943)1942年12月に収容された少女。囚人番号26947。記号PPole。 名前と生没年、アウシュビッツ収容所の囚人番号、ポーランドの政治犯をあらわす記号PPoleだけが、この少女がこの世に「15年間」生きた記録とし記されています。その記録ととも残されていたのは、この写真と、アングルを替えた同じサイズの2枚の小さな肖像写真でしたが、その写真も本書には記載されています。 15歳で殺されたポーランドの少女が、確かに生きていた証拠の写真と記録を、証拠隠滅に奔走するナチス親衛隊の手から、死を賭して守り抜いた男がいました。ヴィルヘルム・ブラッセという写真技師です。 彼はこのドキュメンタリィー・ノベルの主人公です。自由ポーランド軍に参加した政治犯として1940年8月31日に逮捕されます。22歳の時のことでした。 その結果アウシュビッツ収容所に連行され、以来1945年5月にアメリカ軍に解放されるまで、ほぼ5年の間、囚人番号3444として収容生活を送りました。 写真技術とドイツ語がしゃべれることをナチスに利用され、アウシュビッツ収容所の「名簿記載」係として働き、奇跡的に生還しました。2012年、94歳まで生きた人だそうです。 写真技師ブラッセは4万枚を超える犠牲者の名簿用肖像写真、ナチス親衛隊の将校や医師によって行われた、ありとあらゆる残虐行為の現場記録を写真に撮ることを仕事にさせられた人物だったのですが、生還したのち70年、二度とカメラを扱うことができなかったそうです。 生還後、彼が覗き込んだファインダーには、目前の被写体ではなく、死んでいった何万人もの姿が映り続けていたそうです。 訳者関口英子さんによる「あとがき」によれば、彼は、生前、2006年にポーランドで作られたされたテレビドキュメンタリー「肖像写真家」で自らの体験を語ったこともあるそうですが、本書はルーカ・クリッパ(LucaCrippa)とマウリツィオ・オンニス(MaurixioOnnis)という二人のイタリア人ライターが、そうした資料やブラッセへの直接インタビューの内容をもとに、共同で書き上げたドキュメンタリー・ノベルだそうです。 そのせいでしょうか、ブラッセの「名簿記載班」での生活は、最終的に彼が収容所での生活で偶然出会い愛した女性と、解放後、再会するというクライマックスに向けて「構成」されている印象を受けました。 果たして、それがこの作品の評価を変えることになるのかどうか、読んでいただくほかはないと思います。 表紙を飾っているポーランドの少女のあどけない眼差しは、この瞬間何を見ていたのでしょう。ヴィルヘルム・ブラッセが自ら撮影し、この世に残した、証明写真の意味を、きちんと考える時代が、今、やって来つつあるとぼくは思います。いや、もう来ているのかもしれませんね。 悲劇を生んだ全体主義の再来を防ぐためにも、それがいかに悲惨なものであろうと、私たちはブラッセの撮った写真から目をそらしてはならない。 関口さんの「あとがき」の最後の言葉です。こういう発言がリアルに感じられると思うのはぼくだけでしょうか。 ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.06.19

コメント(0)

-

週刊 読書案内 レイモンド・カーヴァ―「頼むから静かにしてくれ」(中央公論社)

「100days100bookcovers no5」レイモンド・カーヴァ―「頼むから静かにしてくれ」(中央公論社) (箱装表紙) 北極光の光るアラスカから始まりましたが、モンブランが白くそびえ立つアルプス連山、そこから幻想の城のような九龍城へと、世界を一巡り。さあ、どうなるのかと思っていると香港から船に乗って村上春樹。中々快調で楽しい展開ですね。 面白がりの三人は、トリオ漫才よろしく、投稿した記事をめぐって、ああだ、こうだ、と40年前の国文科「読書室」さながらの喧々諤々です。 記事を読んでくれている読者の方がいればきっと思っているでしょうね。 「頼むから静かにしてくれ!」 というわけで、4日目はこの本です。 レイモンド・カーヴァ―「頼むから静かにしてくれ」(村上春樹訳・THE COMPLETE WORKS OF RAYMOND CARVER 1 ・中央公論社) 「中国行きのスロウ・ボート」(中公文庫)という文庫本の題を初めて見た時、これってなに?ってひっかかったのが「スロウ・ボート」でした。「貨物船」のことなのですが、何度読んでも忘れてしまうんです。村上春樹の最初の短編集で安西水丸さんの装幀ですが、文庫本になったのは1986年ですね。 今読み返すと「習作」感にあふれていて初々しいのですが、当時、新人作家だった村上春樹が入れ込んでいた作家のひとりが、アメリカの新人作家レイモンド・カーヴァ―です。 村上春樹より十歳年上ですが、「頼むから静かにしてくれ」で評価されたのが70年代の中ごろでした。短編小説と詩を書いた人ですが、1988年に、確か50歳で亡くなってしまいました。彼の死後、その仕事をすべて訳して紹介したのが村上春樹です。 この本はカーヴァ―全集の一冊ですが、デビュー以来の初期の作品がすべて網羅されています。収録作品は、今では、新書版の「村上春樹翻訳ライブラリー」でも読むことができますが、表題作の「頼むから静かにしてくれ」の邦訳はこの本が最初だと思います。 子どもが二人いる夫婦の一晩の話ですが、一気に読み手の心をつかむ沈黙の描き方はこの作家の天性のようなものを感じますね。村上春樹はこの作家にかなりインスパイア―されたのではないかというのが、ぼくの勝手な想像ですが、「スロウ・ボート」の語り手と少女の会話の場面の「間」の描き方なんかはよく似ている感じがしますね。 そういえばカーヴァ―には「ぼくが電話をかけている場所」という作品があって、村上が翻訳して最初に本にした彼の短編集の題になっていますが、「ノルウェーの森」が「ぼくが電話をかけている場所」がわからなくなるお話しだった辺りにも影響を感じます。 この本の話に戻りますが、B5判というのでしょうか、辞書サイズの箱装で装丁は和田誠です。 (箱装の裏表紙) (本冊表紙) 箱の裏表紙、本冊にカヴァーはありませんが、表と裏の表紙に「鮭」と「ネコ」イラストがあってとてもオシャレな作りです。 (本冊裏表紙) それではSODEOKAさん、よろしくね。(T・SIMADA2010・05・15)追記2024・01・17 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.06.18

コメント(0)

-

週刊 読書案内 村上春樹「中国行きのスローボート」中央公論社

「100days100bookcovers no4」4日目 村上春樹「中国行きのスローボート」中央公論社 1日ずつ3人でなら何とかなるかと思っていたが、早い。すぐに回ってくる。ということで、2巡め。 「九龍城」やSODEOKAさんの記事から何か思いつくものはないかと本棚を見ていたら、目に止まったのが内田樹『街場の中国論』で、そこからさらに思い付いたのがこれ。 昨今の香港の状況からすると、安易に中国を連想するのも何だが、今回はこれでいこう。 村上春樹「中国行きのスローボート」中央公論社 昭和58年5月二十日発行、定価980円。そうか1983年には単行本新刊が1000円を切って買えたのか。 7つの短編が発表年代順に収められた、村上春樹の最初の短編集。最初の短編である表題作が始まる前のページに、作者自身が『1973年のピンボール』の後に最初の四編が書かれ、『羊をめぐる冒険』の後に後半の三編が書かれた、とある。 個人的にはかなり熱心に村上春樹を読んでいた時期である。 それぞれの短編のタイトルにはみな覚えがあるが、内容を部分的にでも覚えているのは多くはない。 今回、試しに3つを読み直してみた。 「中国行きのスローボート」はある程度覚えていた。「カンガルー通信」は読んでいるうちにいくらか思い出したものの、細部はほとんど忘れていた。「ニューヨーク炭鉱の悲劇」は以前も何度か読む機会があったので、ほぼ覚えていた。が、タイトルと内容が一致していなかった。 当時、これをどう読んでいたのかはあまり覚えていないが、好意的だったのは間違いあるまい。 40年近く経って再読すると、さすがに感じ方は当時とはいくぶん異なる。 やはり村上春樹も若かったとは感じる。最近のは全然読んでいないから、比較云々ではなく。 主たる登場人物も概ね若い。 時代そのものの変化も、歳をとったこちらの変化も、それは時代に対する姿勢の取り方も含めて、当然あるわけだから、読んで感じることが変わるのも当たり前である。 当時は気の利いた表現と思っていたのが、それなりの違和感をもってしまう部分もある。 冒頭だけ読んだ『貧乏な叔母さんの話』では、まるで村上春樹のパスティーシュを読んでいるみたいな錯覚も覚えた。「始まりはいつもこうだ。ある瞬間にはすべてが存在し、次の瞬間にはすべてが失われている。」 そう思うと、ちょっと笑ってしまう。それでも、総合的には、今でも、そう悪くないんじゃないかと思う。そう思うのは否定できない。いや、否定しなくていいんだけれど。 ということで、SIMAKUMAさん、次、お願いします。(2020・05・14・T・KOBAYASI)追記2020・06・17 村上春樹「風の歌を聴け」・「ノルウェイの森」・「アフター・ダーク」・「みみずくは黄昏に飛びたつ」(1)・(2)はそれぞれ感想を書いています。題名をクリックしてみてください。追記2022・11・30 お友達とやっている本読み会の課題図書になったので、思い出して修繕しました。「100日、100冊」というブックカバー・チャレンジを、コロナ騒ぎの始まりの頃に始めて3年が過ぎようとしていますが、ようやくゴールしそうです。こうなったら、1冊目から修繕して、100冊並べてみようかとも思っていますが、それは冬休みの宿題ですね。 追記2024・01・17 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.06.17

コメント(0)

-

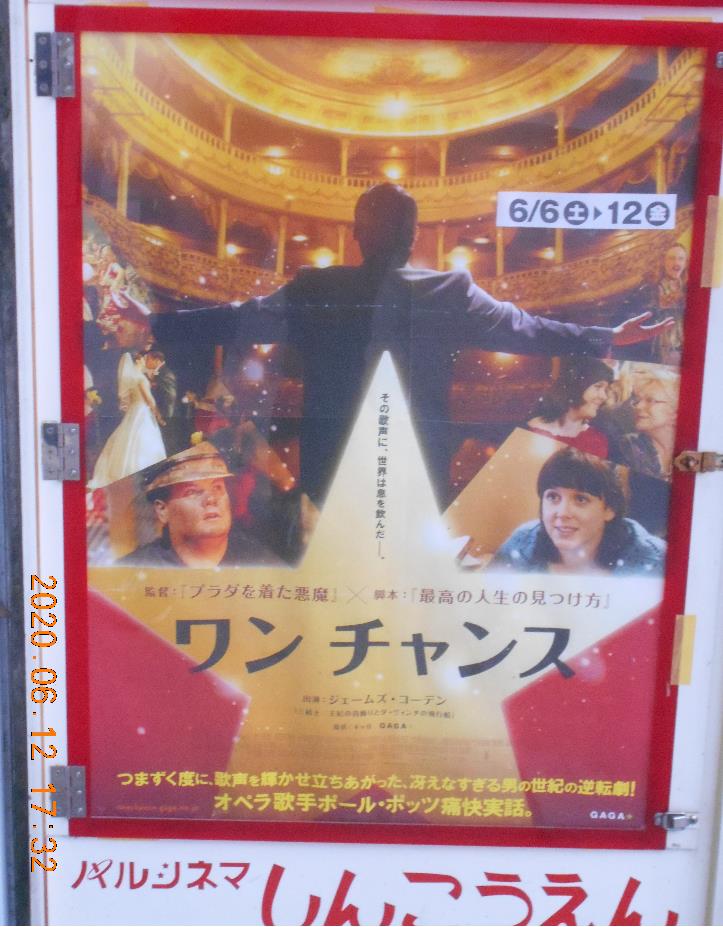

デビッド・フランケル「ワン チャンス」パルシネマno24

デビッド・フランケル「ワン チャンス」パルシネマしんこうえん 神戸の名画座といえば、老舗映画館のここを忘れるわけにはいきません。「パルシネマしんこうえん」です。何で新公園というのかわかりませんが、湊川公園の地階にある「ミナエン商店街」の入口にあります。40年前の学生時代からありますが、昔は名前が違ったような気もしますね。「新公園」と呼んでいたような・・・。 ただ、そのころ、この近所には「福原国際」という、よく通った4本立て映画館がありました。トイレのドアが壊れていて、ことに及んでいて風が吹くと開いてしまって往生した覚えがありますが、「仁義なき戦い」とか日活のロマンポルノはそっちで見ました。 その頃から、ここは穏やかな二本立ての映画館でした。二年前に映画徘徊を始めて月に一、二度のペースで寄らせていただていましたが、新コロちゃん臨時休館で、ゴジラ老人にとっては、ほぼ百日ぶりの新開地、パルシネマ「復活の日」でした。 二本立ての一本目のプログラムはデビッド・フランケル監督「ワン・チャンス」でした。ちょっと古い映画なのでチラシがなかったのがザンネンでした。 オペラのテノール歌手ポール・ポッツの出世譚でした。世界的な人らしいのですが、オペラなんて全く知らないぼくには、ただの内気な太っちょのオニーチャンでした。 とはいうものの「心あたたまる」いいお話し で、クライマックスで『トゥーランドット』の、まあ、この曲は、ぼくでも聞き覚えのあったのですが、「誰も寝てはならぬ Nessun dorma」が響き始めると、ちょっとドキドキしたのでした。Ma il mio mistero è chiuso in me (秘密はこの胸の中にあり)il nome mio nessun saprà! (私の名前を知るものはいない)No, no, sulla tua bocca lo dirò(日が輝くときこの唇で)quando la luce splenderà! (あなたの唇の上にそれを伝えるのだ) むかし、フィギア・スケートの荒川静香さんが氷の上を仰向けになって滑って世界一になったシーンは覚えていますが、その時鳴り響いていたのがこの曲だったことはおぼえていませんでした。海の向こうの人たちにはチョー有名で、誰でも知っている曲だったんですね。 映画の筋とは関係のない感想かもしれませんが、酒場の労働者とかテレビの視聴者のような「ただの人たち」がオペラのアリアに感動するシーンが、実は、一番驚いたことでした。オペラという文化はイタリアとかドイツとか特定の地域に限らず、たとえばイギリスなんかでも「ふつうの人たち」のものなのですね。 いろいろ分かったふうなことを口にして、とどのつまりには「民度」なんていう、自分でもわかっていないらしい言葉で、よその国に対して「無知」をさらけ出し、「無能」を糊塗するのはやめた方がいいですね。 帰宅したぼくは、まあ、アホですが、一晩「誰も寝てはならぬ」とばかりにオペラ三昧でした。今時、プッチーニでもヴェルディでも、すぐに聴けちゃうわけですが、ヤッパリ「アイーダ」とか癖になりそうですね。監督 デビッド・フランケル 製作 マイク・メンチェル サイモン・コーウェル ブラッド・ウェストン クリス・サイキエル 製作総指揮 ボブ・ワインスタイン ハーベイ・ワインスタイン スティーブ・ウィットニー 脚本 ジャスティン・ザッカム撮影 フロリアン・バルハウス 美術 マーティン・チャイルズ 編集 ウェンディ・グリーン・ブリックモント 音楽 セオドア・シャピロ 音楽監修 ベッキー・ベンサム 楽曲吹き替え ポール・ポッツ 主題歌 テイラー・スウィフト キャストジェームズ・コーデン (主人公ポール・ポッツ)アレクサンドラ・ローチ (恋人ジュルズ)ジュリー・ウォルターズ (母イヴォンヌ・ポッツ)コルム・ミーニー(父ローランド・ポッツ)2013年・103分・イギリス原題「One Chance」2020・06・12パルシネマno24ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.06.16

コメント(0)

-

徘徊日記 2020年6月12日 「新開地 楠公さん」

「新開地 楠公さん」徘徊日記2020年6月12日 新開地あたり 久しぶりに、新開地の湊川公園にやって来ました。三月から三か月の御無沙汰でしたが、公園の南の入り口に「楠公」さんの銅像が復活していました。向うには新しい区役所のビルも見えます。人気(ひとけ)はあまりありません。 一昨年くらいから、向こうに見える兵庫区役所の新築工事をやっていて、この銅像も檻に入っていました。 これが、その頃の写真です。それがまあ、今日は檻から出してもろうて元気でした。時間が夕方なので暗いのがザンネンですが、こんな感じ。 そばには阪神大震災のモニュメントもありました。今日まで気付かなかったぼくが迂闊なのか、移設してきたのか、よくわかりませんが、多分、迂闊だったんでしょうね。ここにねむるいのちここからはばたく 義一 作家の藤本義一さんの字のようです。石碑は、あの時のようにビルが傾いていますね。 ひとりで立って碑文を読んでいると涙が流れます。25年も経ったんですね。あの時19歳だった少年は生きていれば厄年を超えているのです。 そういえば藤本義一さんも、なくなって久しいですね。11PMのおっちゃんのイメージですが、直木賞の「鬼の詩」(河出文庫)は傑作です。 さて、帰るとしましょうか。ここからJR兵庫駅まで歩きます。ボタン押してね! ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.06.15

コメント(0)

-

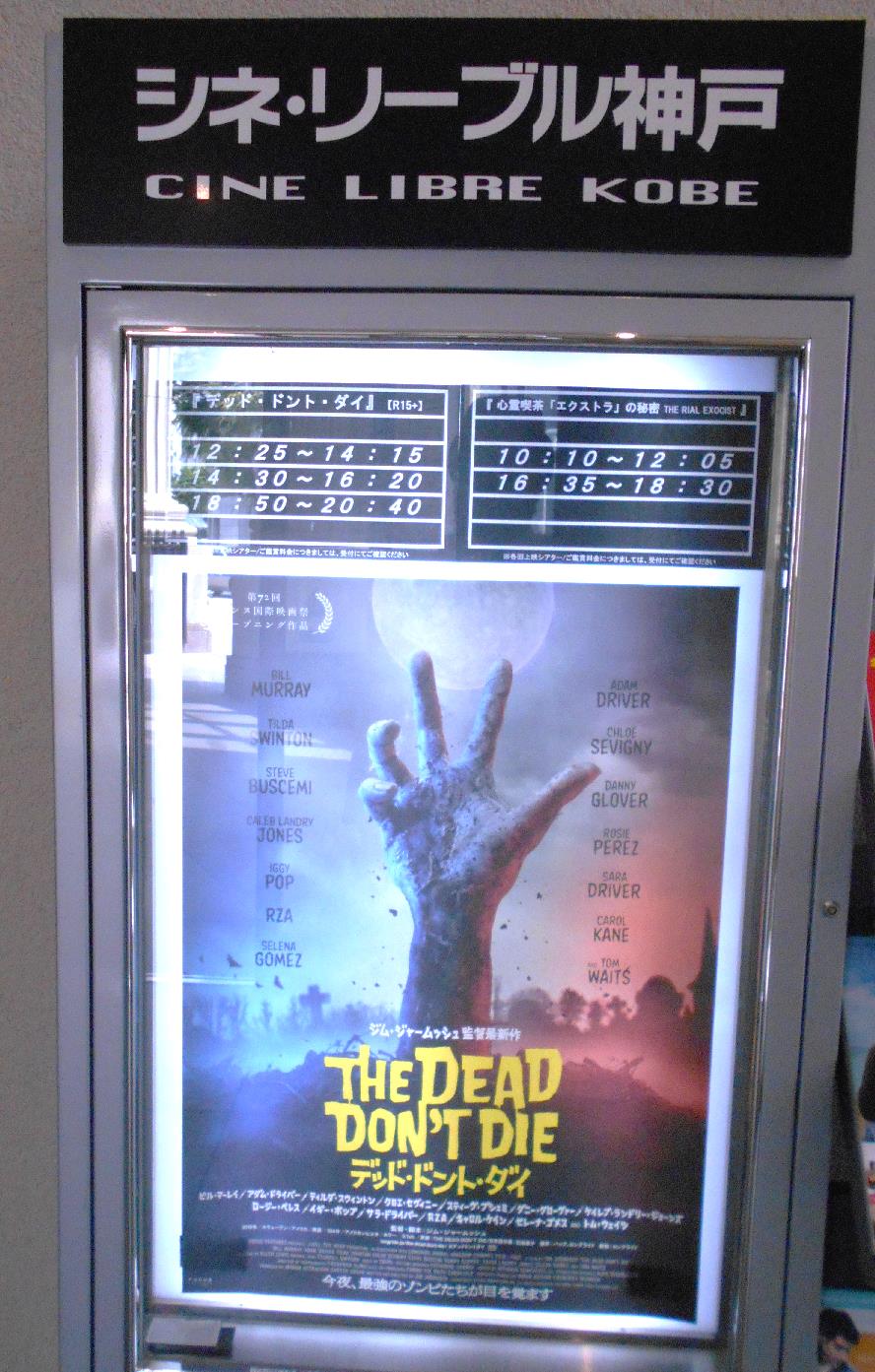

ジム・R・ジャームッシュ「デッド・ドント・ダイ」シネ・リーブル神戸no55

ジム・R・ジャームッシュ「デッド・ドント・ダイ」シネ・リーブル神戸 今日は、真っ昼間からジム・ジャームッシュのゾンビ映画です。ぼくはオカルト・ホラーな映画は嫌いです。いいとか悪いではなくて、まあ、いやなわけです、雰囲気が。でも今日はジャームッシュの名前に負けてシネ・リーブルにやって来ました。 明るいうちに見て明るいうちに帰るというのが、ぼくとしては当然の配慮というわけで、12時過ぎからの上映プログラムです。 その上、このご時世ですから、出来るだけ人に出会いたくないという配慮(?)もあって、高速バスでやって来ました。 団地の前の乗り場です。思惑通り誰も乗っていません。普段でもこの時間には客が少ないのですが、今日はとくに快適です。乗っている間マスクをする必要がありません。まあ、町を歩くときも、よほどの雑踏以外ではしませんが、大型タクシー状態なのですから、到着までの一時間ノンビリ読書タイムです。 で、シネ・リーブルではアネックスホールという大ホールでした。500人の会場に30人ぐらいでしょうか。ここの映画館では珍しいことではありませんが、さすがというか、そうなのかというか、チラシはなくなっていました。 で、のんびり、ジム・ジャームッシュ監督作品初体験です。昨年の秋に見た「カーマインストリート・ギター」というドキュメンタリーにギター弦を張り替えてもらいに来ていた、「ハあー?」っていう印象の男として、映っていたのは見ましたが、監督作品は初めてです。 どっちかというと、きっと「笑ってみる」映画だったんでしょうね。ポスターに始まって、あれこれ仕込まれている感じは判りましたが、何が仕込まれているのかがわかりません。結果的に、ちょっと大げさですが、「まったく」笑えませんでした。 90年代以降の映画を知らないわけですから、わかるわけがないんでしょうね。気分はトホホでした。 後藤明生という小説家がよく言っていた「小説を読んだ人が小説を書き始める」という言葉を思い出しました。表現行為が持っている「メタフィクション(自己言及)」性や「ミメーシス(模倣)」性について言った言葉ですが、映画というジャンルも、そういえばそうなわけで、この映画が、そのことがとても意識されている作品なのは判るのですが、何が「模倣」され、「戯画」化されているのかがわからないわけですから、「お呼びでない」という寂しい気分になってしまうわけです。 とはいいながら、苦手な「ゾンビ映画」だったにもかかわらず、まったく怖くなかったうえに、頑張っていた二人の警官の「悪い結末」のあと、世の中は、なるほどそうなるのですかという、ポストコロナを予見したラストは、笑いながらも、なるほどねと納得したりもしました。 結果的に、ジム・ジャームッシュのイメージは、あのドキュメンタリー映画の「ハあー」のままでした。まあ、彼の作品がかかれば、もう一度見に行くことは間違いないでしょうね。監督 ジム・ジャームッシュ製作 ジョシュア・アストラカン カーター・ローガン 製作総指揮 ノリオ・ハタノ フレデリック・W・グリーン 脚本 ジム・ジャームッシュ 撮影 フレデリック・エルムス 美術 アレックス・ディジェルランド 衣装 キャサリン・ジョージ 編集 アフォンソ・ゴンサウベス 音楽 スクワールキャスト ビル・マーレイ (クリフ・ロバートソン警察署長) アダム・ドライバー (ロニー・ピーターソン巡査) ティルダ・スウィントン (ゼルダ・ウィンストン葬儀場マネージャー) クロエ・セビニー(ミンディ・モリソン巡査) トム・ウェイツ (森の住人ボブ) スティーヴ・ブシェミ -( ミラー) ダニー・グローヴァー (ハンク・トンプソン) ケイレブ・ランドリー・ジョーンズ -(ボビー・ウィギンス) ロージー・ペレス (ポージー・フアレス) イギー・ポップ (コーヒー・ゾンビ) サラ・ドライヴァー ( コーヒー・ゾンビ) RZA (ディーン) キャロル・ケイン (マロリー・オブライエン) セレーナ・ゴメス ( ゾーイ) オースティン・バトラー (ジャック) エスター・バリント ( リリー)2019年・104分・R15+・スウェーデン・アメリカ合作原題「The Dead Don't Die」 2020・06・09シネ・リーブル神戸no55ボタン押してね!

2020.06.14

コメント(0)

-

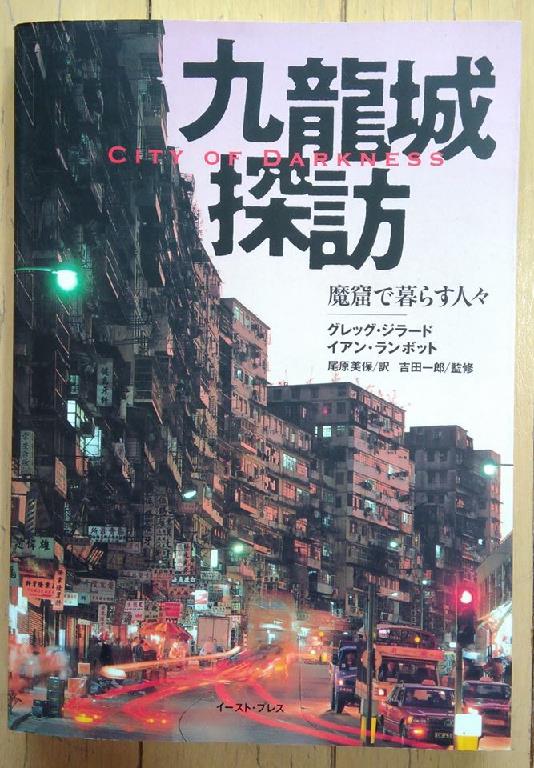

週刊 読書案内 『九龍城探訪 魔窟で暮らす人々』グレッグ・ジラード、イアン・ランボット(尾原美保:訳、吉田一郎:監修/イースト・プレス)

「100days100bookcovers no3」三日目『九龍城探訪 魔窟で暮らす人々』グレッグ・ジラード、イアン・ランボット(イースト・プレス) 3人で100日、本のカバーを繋いでゆく企画を始めました。私はほかのおふたりと比べると格段に本を読んでいないので、どこまでついて行けるかわかりませんが、とりあえず行ってみたいと思います。 Simadaさんご紹介の『結ばれたロープ』からの連想です。 『九龍城探訪 魔窟で暮らす人々』グレッグ・ジラード、イアン・ランボット(イースト・プレス) 九龍城は、1993年に取り壊されるまで香港に実在した大スラム街です。もともと城砦だった場所に、1940年代初頭の国共内戦から逃れてきた難民がなだれ込み、城砦が取り壊されたあとにペンシルビルを無計画に次々と建設して、その内部では200以上にのぼる通路が迷路化していました。 狭い地域に3万人以上が住み、取り壊しの直前は、世界で最も人口密度の高い場所だったそうです。 当時香港に住んでいたふたりのカメラマン、ジラードとランボットが、取り壊し前の九龍城に潜入・取材し、写真と住民へのインタビューで構成されたのが本書です。 裏社会の人間たちや麻薬中毒者たちが巣食う無法地帯というイメージが強いのですが、実際はふつうの人々もたくさん住んでいました。中には、医院や保育園、理髪店や教会などもあり、菓子や麺、文房具やゴルフボールなど、いろいろな商品をつくる製造所も多数存在しました。 「きれいな水」の調達には苦労していたようで、水を部屋まで運び上げる職業もあったそうです。住む世界が違う人々が雑多に暮らす、すさまじい「共生」の場だったのです。 ですが、実際そこで生活している人々のインタビューを読んでみると、それぞれの暮らしは特別なものではなく、危ない人たちが住む領域には寄りつかず、安全な場所を行き来して生活が成り立っています。そこに入れば、どんな風にでも生きてゆく「人間」の計り知れないたくましさの集積は、不思議を感じるほどです。 久しぶりにページを開いて見ていると、ふと軍艦島を思い出しました。九龍城のカオスに比べたら、軍艦島の廃墟ははるかに整然としていますが、迷路好き、廃墟好きの心を鷲掴みにする風景という意味では、似ているかもしれません。 九龍城から軍艦島へ、PCをサーフィンするうち、増築に次ぐ増築で「日本の九龍城」「軍艦島マンション」と呼ばれるマンションの情報にたどり着きました。 高知にある「沢田マンション」です。セルフビルドの素人建築で違法スレスレなのだそうですが、プロの建築家にはない発想があちらこちらに見られるのだとか。九龍城にははるかに及びませんが、現在も多くの住人が住む現役マンションで、コロナが収束したらちょっと高知へ見に行ってみようか、と思わせるに十分の異容です。 と話が逸れたところで、次は T・KOBAYASIさんよろしくお願いします。 (K・SODEOKA2020・05・13)追記2024・01・17 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目)という形でまとめました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.06.13

コメント(0)

-

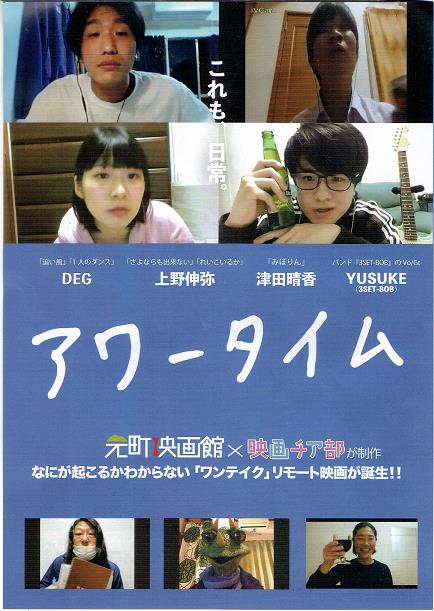

大矢哲紀「アワータイム」YouTube no2

大矢 哲紀「アワータイム」YouTube 再開した元町映画館がやってくれた「ニュー・シネマ・パラダイス」にすっかりいい気持ちになってロビーに出てきたらチラシに写っている「みぽりん」の女優さんがいて、脚本を書いたらしい受付嬢がいて、それぞれでかいマスクをしていたのだけれど、ニコニコ笑ってくれて、ちょっと嬉しかった。 次の日にシネ・リーブルに行くと、暗いのテレビ画面でトイレット・ペーパーの芯に向かってしゃべっていた男優さんがいて、笑いかけて挨拶をしてくれた。2020年の5月、働き口も失ってどうなることやらとちょっと心配した彼らが「映画」を作ってユーチューブで飛ばしている様子を見て、新しい「シネマ・パラダイス」の夢 が始まっていることを感じて、うれしかった。「アワータイム」という短い作品のいのちは、2020年の5月の「ぼくら」を記録したことだと思う。ヘンテコな怪獣が何故でてくるのかとか、いろいろ、「はてな?」はあるのだけれど、なんもない、普通の日常に見えることが、一番怖かった。 ガンバレ「元町映画少年団」! 申し訳ないけど、なぜだか、少女団っていい方なさそうなので・・・。監督 大矢哲紀脚本 石田涼キャスト DEG 上野伸弥 津田晴香 YUSUKE 他2020年・日本・25分コタツno2ボタン押してね!

2020.06.12

コメント(0)

-

岩井澤健治「音楽」元町映画館

岩井澤健治「音楽」元町映画館 「新コロちゃん騒ぎ」で元町映画館が臨時休館になる直前のプログラムにあった映画です。上映時間が、少々遅かったこともあって見損ねていました。 再開したプログラムに「上映再開記念アンコール!」 と銘打って上映されていて、お昼の3時くらいということだったので見ました。 映画は岩井澤健治「音楽」でした。 中々「原始的?」なアニメーション! でした。 71分、40000枚の手書きの「セル画」が作り出す動きが、「紙芝居」のような「懐かしい時間」を感じさせてくれるのがこの「アニメ」の一番の発見でした。 考えてみれば「古い!」 ともいえるわけです。 ジブリ風の、例えば「風」を画面に作り出すアニメ―ションが、何となく一般的ですが、この映画のような「動き」で喚起される「リアル!」 にも大切なものがあるのではないでしょうか。 ジブリの「風」の「絵」をリアルだと感動した覚えがありますが、あれもまた、作られた映像だったのですよね。この映画のような動きが作り出す「間」を感じることを忘れて「動き」のリアルだけに浸るのは、何かを失っているように感じました。 さて、展開するお話しについてです。「学ラン」を着て、煙草をくわえつづけている「不良高校性」というのは、今でも存在するのでしょうか?まず、そこがノスタルジックでしたね。 その、「学ラン」くんたちが到達する「音楽」が、チョー原始的だったのが笑えました。ギターが弾ける長髪の男の子の歌う70年代フォークにものけぞってしまいましたが、何といっても「牛」や「飛行船」が配置された主人公達の「音楽」の感動場面には、思わず「座布団3枚!」 と叫びそうでした(笑)。 家に帰って調べると、原作者が80年生まれということで、案外、若いことに驚きました。映画も若い人にウケているのでしょうか。それにしても、ピンク・フロイドやツェッペリンって今の二十代にピンとくるのでしょうか? まさか、学ラン三人組が「原子心母 Atom Heart Mother」に到達するとは!まったく何が起こるかわかりませんね。監督 岩井澤健治 原作 大橋裕之 脚本 岩井澤健治 プロデューサー 松江哲明2019年・71分・日本・2020・06・08元町映画館no46ボタン押してね!

2020.06.11

コメント(0)

-

石原貴洋「大阪少女」元町映画館

石原貴洋「大阪少女」元町映画館 映画徘徊復活の初日に「予告編」を見て飛びつきました。なつかしのマンガ「じゃりン子チエ」を彷彿とさせる少女の登場だと期待したのです。主人公「ちほ」ちゃんは、まだ小学生のようですが、何年生かは判りません。オカーチャンは病気で入院中。オトーチャンは、どこで何をしているのやら、飲む打つ買うの大好きな「くず男」ということらしいですね。オバーチャンが経営している文化住宅やアパートの家賃が収入という、「祖母ひとり、孫ひとり」の生活です。 ある日、脚が痛いとオバーチャンが弱音を吐きます。この日から、小学生のちほちゃんが、恐怖の「取り立て屋」に変貌するというわけです。 家賃不払いの店子たちは、ヤクザ、ホスト、ドロボウ、アル中、エロ本作家、横着老婆と、揃いもそろって、「人間のクズ」が勢ぞろいしています。 それぞれの「人間のクズ」たちの生活と、彼らとのじゃりン子「ちほ」とのやり取りが、この映画の見どころでした。そこまでは、かなり面白いのですが、後半のストリーを引っ張るお話しはいただけません。「ナニワ金融道」的な、今となってはありきたりな展開は余計でした。話を作ってしまっているところが気に入りませんね。 あくまでも、「貧しく」、「明るく」、「たくましく」、まあ、今さら男物の下駄をはかせるわけにはいかないでしょうが、「なにやってんねんボケ!このクズ!サッサと金払えや‼」というナニワのじゃりン子の活躍を、最後まで期待していたぼくは、少々肩透かしを食らってしまったというわけでした。 ちょっと残念な作品でしたが、主演の坪内花菜ちゃんはよく頑張っていましたね。ああ、それからおばーちゃんの喋っていた言葉は、標準語?ですかね?あれは何だったのでしょうか?そのあたりも不思議な映画でしたね。監督 石原貴洋プロデューサー 林海象キャスト坪内花菜、田中しげこ、仁科貴、坂口拓 、林海象、前野朋哉、銀次郎、海道力也2018年・日本・97分・石原映画工場 配給2020・06・08元町映画館no45ボタン押してね!

2020.06.10

コメント(5)

-

週刊 読書案内 ロジェ・フリゾン=ロッシュ「結ばれたロープ」(石川美子訳:みすず書房)

「100days100bookcoversChallenge no2」 ロジェ・フリゾン=ロッシュ「結ばれたロープ」(石川美子訳:みすず書房) 面白がって始めた「100日で100ブックカバー」二日目です。初日の2020年5月11日、K・KOBAYASI君がひょいと差し出した本に、ちょっと意表を突かれました。 極地を探検し、美しい「写真と言葉」を残して、あっけなく去った星野道夫さんの「イニュニック」(新潮社)でした。で、思い浮かんだのがこの本です。 ロジェ・フリゾン=ロッシュ「結ばれたロープ」(石川美子訳:みすず書房) みすず書房の2020年2月の新刊です。三月の末頃、市民図書館の新着の棚で出会いました。その後、新コロちゃん騒動で閉館してしまったので借りっぱなしです。みすず書房の新刊が並んでいると、ジャンルにかかわらず、とりあえず借りることにしています。みすず書房という出版社が好きなのですね。 このところ夜中の十二時を過ぎた頃から台所のテーブルに向かって本を読むことが多いのですが、おずおずと読み始めて、止まらなくなりました。久しぶりに、夜明けまで読み続けました。訳者の「あとがき」を加えると390ページあるのですが、二日で読み終わりました。面白かったのですね。 アルプスの高山ガイドだった人が書いた小説です。 1941年に書かれた作品で、1956年に「ザイルのトップ」(近藤等訳・白水社)という題で出版されているそうです。だから、今回の新刊はロラン・バルトの訳で有名な石川美子さんの新訳です。 原題は「Primier de cordée」というのだそうです。訳すと「登攀パーティの先頭で登る者」だそうです。 シャモニーというフランスの登山基地の町と、その周辺の村の暮らしと、3000メートルを超えるアルプス連山でガイドをしている男たちとその家族の物語です。有名らしい登山鉄道とかも出てきます。ぼくとは、まったく無縁の世界です。生まれて以来65年間、標高2000メートルを超えるところに行ったことは一度もありません。 去年の秋に「フリー・ソロ」というドキュメンタリー映画を見てハラハラしましたが、あんな感じの世界が文章で書かれていて、全く見たこともない世界なのに、読みながら足がガクガク、心臓はドキドキの連続です。 本の中にも、1940年当時の古い写真が載せてあるのですが、読み終わった翌日、前半の山場だったドリュ峰という山をネットで見直して、腰が抜けそうになりました。 裏表紙に『リンさんの小さな子』(みすず書房)の作家、フィリップ・クローデルのこんな言葉が載っていました。「まさに謎でありつづける本がある。さまざまな年齢でなんども読み、それでも読むことをやめられず、ますます深みをましてゆく本である。『結ばれたロープ』がそうだ。まちがいなく、わたしがもっとも多く読みかえした本である。」(フィリップ・クローデル) 60代で初めて読みましたが、クローデルのこのことばをあながち誇張だとは思いませんでした。よくできた「映画」の味わいでした。 さて、次はK・SODEOKAさん、三日目ですよー。 (T・SHIMADA2020・05・12投稿)追記2020・06・09 映画「フリー・ソロ」、小説「リンさんの小さな子」の感想はここをクリックしてみてください。 フィリップ・クローデルはフランスの作家ですが、上記の作品のほかに「ブロデックの報告書」とか「子どもたちのいない世界」という作品が、いづれもみすず書房から翻訳・出版されています。とくに「ブロデックの報告書」はよかったですよ。追記2024・01・16 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目)という形でまとめました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.06.09

コメント(0)

-

星野道夫「イニュニック アラスカの原野を旅する」(新潮社)

【 100days100bookcoversChallenge no1】 星野道夫「イニュニック アラスカの原野を旅する」(新潮社) 学生時代の先輩であるシマクマさん発案のこの企画、今日から始めます。 要は【BookCoverChallenge】の変奏企画ということで。『イニュニック アラスカの原野を旅する』星野道夫 新潮社 表題の「イニュニック」は、エスキモーないしイヌイットの言葉で「生命」の意味らしい。 写真家でもある星野道夫の著作で、初めて読んだのが、たぶんこれだった。彼が、アラスカに家を建てた1990年から1993年秋までの当地での生活を描いたエッセイ8篇からなる。このあと彼の本は出ると買って読んだ。 だから1996年に彼が突然亡くなったのを新聞で知ったときはえらくショックを受けた。しばらく茫然とするくらい。 その後だったか、その前からか、写真集も何冊か手に入れた。 なぜ星野道夫の本に惹かれたのかは、よくわからない。おそらく、野生の自然の中でしか上手く感じられない、得られない、考えられないことがあると彼が伝えようとしていたからではないかと思う。 それは、きっと人間の生死の「本質」に関わる何某かだった。 「自分が生きているこの同じ瞬間にアラスカのどこかでクマが森を歩いていることの不思議を思う」というようなことを彼がどこかに書いていたのを覚えている。シマクマさん、次回、お願いしまーす。(2020・05・11:T・KOBAYASI)追記2020・06・0840年前に神戸の丘の上の学校の「読書室」で顔見知りだった3人が、ほぼ30年ぶりだったでしょうか、数年前に再会しました。だからと言って、頻繁に出会ったりするわけではありませんでしたが、フェイスブックという通信手段で、何となくのつながりが始まりました。シマクマくん、T・KOBAYASIくん、K・SODEOKAさんの三人です。 その二人にシマクマ君が呼びかけました。「100日100カバー」をおもしろがってみませんか。お互いが、お互いの紹介する本の表紙で、閃いたり、思い出したりする本を紹介するってどう? というわけで始まりました。メンバーは三人で始まりましたが、40年前の顔見知りがフェイスブックの部屋を覗いたところをつかまえました。E・DEGUTIさんとN・YAMAMOTOさん。 さて、100日後、無事にゴールすることはできるのでしょうか。それにしても、コロナ騒動はどうなっているのでしょうね。 ああ、それからフェイスブックの画面はここ「#100days100bookcovers」をクリックしてみてください。投稿に対するおしゃべりも読んでいただけますよ。追記2024・01・16 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目)という形でまとめました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。にほんブログ村にほんブログ村◆◆長い旅の途上 / 星野道夫/著 / 文藝春秋

2020.06.08

コメント(0)

-

ベランダだより2020年 6月6日のベランダ 「6月5日はゴジラ記念日」

ベランダだより 2020年 6月6日 「6月5日はゴジラ記念日」 写真の日付は2020年6月4日ですが、6月5日のベランダということでご理解ください。自称、徘徊ゴジラ老人シマクマ君はこの日66歳の「ゴジラ記念日」を迎えました。 並んでいるお酒は伊予の銘酒蔵「賀儀屋さん」の辛口大吟醸、その名も「一刀両断」。後ろにぶら下がっているザックは、どこやら外国のリュック・サック。どうも、シッカリ歩けということらしいですね。隣の植木鉢は「母の日」のカラー。そういえばカラーはこんなふうに色づくのですね。 お隣には不思議なものがあります。こんな感じのワンちゃんがいますねえ。 「鉄線」の花のあとですね。これは何と呼べばいいのでしょうね。傍らでニオイバンマツリも満開を過ぎました。 チラホラこんな花も咲き始めましたよ。 オトギリソウというのでしょうか、金糸梅(キンシバイ)とも呼ぶようです。こちらはアジサイですね。 団地の門のところの公孫樹の木もすっかり緑です。水無月と呼ぶのが似合う季節になってきましたね。 チッチキ夫人と二人の夕食でしたが、コロナ騒ぎの落ち着かない日々のなかで、忘れず届けられたプレゼントに、すっかり気を良くしたゴジラ老人、グラス2杯の辛口純米大吟醸に、あっけなく「一刀両断」されて夢の中という結末でした。 目が覚めてみると、たくさんの方から「おめでとう!」がとどいていました。うれしい、ゾロ目、66歳が始まりましたよ。 ボタン押してね!

2020.06.07

コメント(0)

-

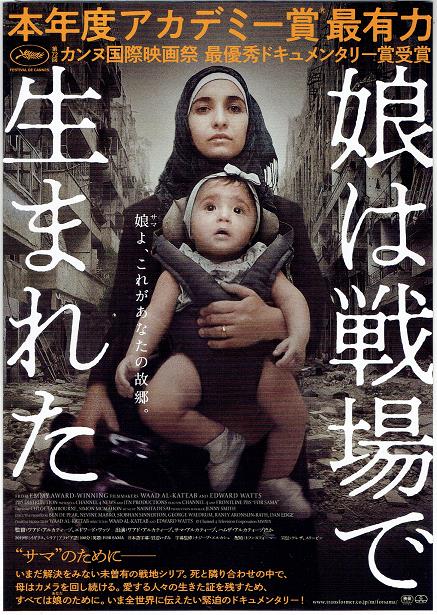

W・アルカティーブ E・ワッツ「娘は戦場で生まれた」シネ・リーブル神戸no54

W・アルカティーブ E・ワッツ「娘は戦場で生まれた」シネ・リーブル神戸 シマクマ君の映画館徘徊復活の二日目、2020年6月2日はシネ・リーブル神戸にやって来ました。ほぼ50日「引きこもり生活」だったせいで、三宮行きの高速バスに乗るのも二月ぶりです。駅前で降りてあっと思いました。工事中のビルが成長していました。 梢はもはや夏ですが、コロナ騒ぎの中ビルは成長していました。スゴイもんです。そこから、久しぶりにセンター街を通りました。 結構な雑踏を歩いて、古書店「あかつき」に立ち寄りました。一冊本を買い込み、おばさんと挨拶をしてシネ・リーブルに到着しました。 50日前と、そんなに変わっていないのが不思議です。三島由紀夫はあの頃見ました。ここでマスクを装着し、受付で顔見知りの青年と再会を喜び合い、客席に座ると客は数人でした。この映画館の場合、いつでもそんなものなので違和感はありません。 映画が始まりました。「娘は戦場で生まれた」です。 シリアのアレッポの町に最後まで残った、反政府派の女性ジャーナリスト、医師であるその夫、そいして二人の間に生まれたおチビさん「サマ」ちゃんの、戦時下での生活を撮ったドキュメンタリーでした。 編集作業での構成はあるのでしょうが、何の脚本も打ち合わせもない映像でした。映像にこめられた、わざとらしい「意図」は何も感じません。ただ、「意志」があるだけでした。 この町を自分たちの生活の町だと残る人がいる限り、たとえ命懸けであったとしても、「残る」と決めた医師とジャーナリストの「意志」。 二人の間に生まれてきた幼い子供も、その場で共に生きると決めた母親であり父親である「意志」。 医師である、その男は医師であることの極限に挑むかのように働きます。ジャーナリストであるその女は、あらゆる悲惨の現場、虐殺というべき仕打ちの真相を撮り続けています。おそらく一人で扱うことのできる、小さなカメラを扱っているに違いありません。 カメラがとらえている現実は、小さな子供の「死」であり、血が流れる床であり、爆撃の衝撃であり、崩れ落ちる瓦礫であり、徹底的に破壊された廃墟の街でした。 しかし、同じカメラがサマちゃんのあどけない笑顔を、夕焼けと共に暮れていく空を、仮死の赤ん坊の奇跡のような蘇生を、弟の手術を血相を変えて覗き込む少年の顔を映し出します。 カメラ操作はシンプルで、映像と撮っている人の意志が直結しているように見えます。 ここまで、繰り返し「意志」という言葉を使ってきました。この映画の画面が「ぼく」に示した「意志」とは何か。彼らをこの地にとどまらせ、幼いわが子までも命の危機にさらすことの不安に耐え、空爆下での人間の悲しみと笑顔を撮り、廃墟や死体を撮り続けることを支え続けた「意志」とは何か。 それは、「逃げない」という、おそらく人間であることを希求する祈り! のようなものだと思いました。「ふつうの人間」が「ふつうに生きること」が奪われている世界に立った人間に、「人間」であり続ける以外に選択肢はあるのでしょうか。 たとえば、わが子を安全なところにおいて、自分が「正義」を行うというということに対する、かすかな「うたがい」や「ためらい」、それを感じていることを、あまりに苛酷な映像が語っているとぼくは感じました。 「人間であること」の極致に自分を置くことで、はじめて作り出されたのがこの映像ではなかったでしょうか。 どうして、逃げださないのか? 人間であるためには、逃げだすわけにはいかないということを、カメラが語っている映画でした。 映画の後味が「明るい」のは、彼らが無事生き延びたという事実以上に、彼らがそのように「生きている」ことに、未来を感じたからだと思いました。 それにしても、気の休まる暇のない、シネ・リーブル「復活の日」でした。監督 ワアド・アルカティーブWaad Al-Kateab エドワード・ワッツ Edward Watts製作 ワアド・アルカティーブ 撮影 ワアド・アルカティーブ キャストワアド・アルカティーブ(本人) サマ・アルカティーブ(娘) ハムザ・アルカティーブ(夫・医者・サマの父)2019年・100分・G・イギリス・シリア合作原題「For Sama」2020・06・02シネ・リーブル神戸no54ボタン押してね!

2020.06.06

コメント(0)

-

ベランダだより2020年 6月5日 「モスラ襲来!」

ベランダだより 2020年 6月5日 「モスラ襲来!」 我が家の6月はモスラ騒動で始まります。だいたい、毎年のことです。皐月の風に乗ってアゲハ蝶がベランダのあたりを飛び交う季節が終わると、水無月です。 ある朝、チッチキ夫人が種から育てている蜜柑の木の若葉にこんな蟲がはい回りはじめます。「虫」じゃなくて「蟲」です。 一週間するとこんなふうになります。葉っぱと比較で成長を感じてください。でもまだ食料はたっぷりありそうです。黒と白のツートンカラーですが、触る気にはなりません。小鳥の糞に擬態しているのでしょうかね。 それから三日後です。色が緑色に変わりました。ちょっと愛嬌があって。触ってもいいかなって思いますが、もちろん触りません。葉っぱは全体の三分の一がなくなっています。 二日後。堂々たる様子です。もうそろそろ葉っぱがありません。 全景をご覧ください。この二つの鉢に何頭のモスラ君がいるかわかりますか?たぶん6頭のモスラが確認できると思います。エサの葉っぱはもうありません。さて、この後どうするのでしょう。 チッチキ夫人の丹精の植木鉢ミカン畑は荒れ野に変わり果ててしまいました。しかし、この後、食料を食べつくしてしまったモスラ軍団はどうするのでしょうか。 翌朝のことです。な、なんと部屋の壁をよじ登っている一頭のモスラの姿がありました。このページ最初の写真はクローズアップですが、いったいどこへ行こうとしているのでしょうか。 本日6月5日の午後、エサを探す一頭のモスラが壁をよじ上り、よじ下る姿はまだ確認されています。「なあ、あっちに残ってる、もう一本のミカンの木に移してやらんの?」「ダメ、雀のラドンちゃんに食べられようが、ヒヨドリのキングギドラにつままれようが、今年は知らん。もう蜜柑の木が枯れてしまうし。」「どうせ、また生まれてくんでモスラは。」「あのね、あれだけしか木はないのに、なんで、あんなにたくさん卵産むの?」「貧乏人の子沢山やな。ウチと一緒や。」「なんで、そんな、情がうつるようなこというの、もう。」というわけで、明日の朝はどうなっているのでしょうね。じゃあ、今日はこれで。再見!ボタン押してね!

2020.06.05

コメント(0)

-

徘徊日記 2020年5月31日 「五月の庭先」

「五月の庭先」 徘徊日記 2020年5月31日 焦って、2020年5月の「御近所徘徊」回顧ですが、やっぱりこの花を無視するわけにはいきませんね。ハイ。躑躅です。 子どもの頃の、田舎の家の周りには「食べられる花」の躑躅がありました。食べられない花は苦くて、食べられる花は、ただ酸っぱいだけなのですが、食べたことがあります。でも、もう、見分け方がわかりませんね。 土筆や、今は大げさに山菜などと呼ぶ虎杖(いたどり)を口に入れるのは普通でした。虎杖は、但馬では「ダンジ」と呼んでましたが、関東では「酸模(すかんぽ)」なんでしょうか。食べられないのは「蛇ダンジ」でした。ああ、野イチゴに似ているけど違うのも「蛇イチゴ」でしたね。 蓬(よもぎ)やワラビ、ゼンマイは火を入れて加工する食材ですが、草っぱらや藪の中で、食べられると聞くと、そこいらの葉っぱや赤い実を口に入れる「ガキ」達は今はもういないのかもしれません。 そういえば、先日桑の実の写真をネット上で見ましたが、食べられるのは今頃だったような気もしますね。いろいろな木が植わっている団地ですが、さすがに桑の木はありません。 ああ、食べられる木の実といえば、玄関先にこんな実がなっていました。 山桜桃梅(ユスラウメ)の実ですね。3月の末に花が咲いていましたが、こんな様子でした。 花の数の割に、実が少ないですね。先日、この辺りでは数少ない「近所の子供たち」が棟の前で遊んでいました。さては、とチッチキ夫人に尋ねました。「あの子らがとって食べたんかな?」「ううん、私とサナエチャン。あの子たちはあの実が食べられることを、そもそも知らへんよ。でも、実が少ないのは自然現象よ。」 犯人は、気持ちはお若いご婦人たちでした。実が少ないのは今年の特徴だそうです。梅の実も少ないそうです。 ああ、五月の躑躅の話でしたね。 桜の並木の下には躑躅が植えてあります。サクラが終わると一斉に開花します。深紅、ピンク、白。それから何というのでしょう。白い花びらの花芯が赤い二色混合が一番多いかもしれません。 このあたりはピンクと赤ですね。桜の枝は、もはや若葉の頃です。では、躑躅はこれくらいで、ちょっとベランダに戻りますね。 今年も、やはり例のカイジュウ君の登場ですよ。ではでは再見!追記2022・07・19 2年前の5月の様子ですが、こうしてみると、毎年、同じように見えます。でも、今年は山桜桃梅がほとんど実をつけなかったので、チッチキ夫人も口にすることがないままシーズンが終わりました。少しづつ変わります。ここの所、活動意欲が減退しているシマクマ君ですが、気を取り直そうと思います。土用の週に入って、天候は戻り梅雨という様子ですし、なんだか年を感じていますが百日紅やねむの木、そういえばひまわりも、どこかで見かけました。 暑いですが、ペットボトルのお茶を冷やして出かけることにしましょう!ボタン押してね!

2020.06.04

コメント(0)

-

ジュゼッペ・トルナトーレ「ニュー・シネマ・パラダイス」元町映画館

ジュゼッペ・トルナトーレ「ニュー・シネマ・パラダイス」元町映画館 まず、シネ・リーブルが閉まりました。それから、元町映画館とパルシネマが閉まりました。2020年4月10日ごろだったと思います。ぼくはその日から50日の間、垂水より東には移動しませんでした。マジメな「自粛」生活をしていたとアピールしたいわけではありません。「行くところ」がなくなってしまっただけなのです。考えてみれば、これは結構哀しいことかもしれません。 5月も末になって、映画館が「復活」し始めました。それでも、土・日に動く気持ちにはなれせんでした。で、今日は月曜日、月も変わって6月1日です。 というわけで元町映画館、「復活の日」に馳せ参ずることはできませんでしたが、気持ちは高揚していました。「こんにちは。久しぶり。今日は、久しぶりに客やで。」「いらっしゃい。そろそろかなあって、お待ちしてましたよ。」 顔見知りの受付嬢、ベンチャラでもうれしい一言。抱きしめたい気分ですが、ビーニールのカーテンが二人の間を遮っておりました。 座席は一つ置きにシートで区切られて、おしゃべりとかお食事の「自粛」がスクリーンに流れていました。そこそこのお客さんで埋まっていましたが、いつもの指定席は空いていて、「ヨシっ!」って掛け声が出そうでした。 映画はジュゼッペ・トルナトーレ監督の「ニュー・シネマ・パラダイス」、映画ファンならどなたもご存知というべき名画でした。 二日ほど前に、愉快な仲間の一人、ピーチ姫からメールがありました。 元町映画館でニューシネマパラダイスしとるやん! 余裕があったらみてください!80年代のイタリア映画です。 わたしは寝ぼけ眼でしたが、そっちの家で観た映画です。なんかとてもよいものを見た覚えがあるので。 ね、何を観ようかを、あれこれ考える必要がなかったんです。見終わってつくづく、映画館の暗闇が好きでよかったと思いました。こんなに気持ちよく泣いたのは久しぶりでした。 元町映画館の、以前からのプログラムなのか、再開にあたってのそれなのか、あれこれ詮索する前に、神様がこの日のためにこの映画をお創りになったに違いないと、素直に思いました。(キリスト教とか信じていませんが。) ベランダに置かれた鉢植えと海。 少年トトとアルフレッドの表情。 アルフレッドのパクリの名セリフ。 何十本と出てくる懐かしい映画の断片。 パラダイス映画館に集まった人々の百態。 ここで、漸く、「ああ、見たことがある」と気付かせてくれた愉快で、でも、ちょっと哀しいカンニング!初恋。 出発。 死んでしまったアルフレッドが友達トトに残した「捨てられたはずのフィルム」。 そして、何よりも映画に木霊し続ける叫び。この広場は俺の広場だ!とてもよいもの! を見せていただきました。ここはぼくたちの広場、元町映画館です。ふふふ。 さて、明日は何を観ようかな?監督・脚本 ジュゼッペ・トルナトーレ製作:フランコ・クリスタルディ音楽:エンニオ・モリコーネキャストサルヴァトーレ・カシオ:通称トト サルヴァトーレ・ディ・ヴィータ(少年期)マルコ・レオナルディ:(青年期)ジャック・ペラン:(中年期)アルフレード:フィリップ・ノワレ1989年124分 イタリア・フランス合作原題:Nuovo Cinema Paradiso2020・06・01 元町映画館no44ボタン押してね!

2020.06.03

コメント(0)

-

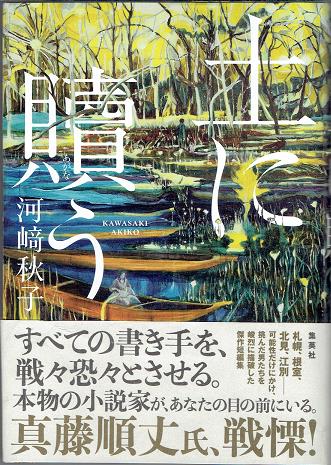

週刊 読書案内 河崎秋子「土に贖う」(集英社)

河崎秋子「土に贖う」(集英社) 沖縄のコザ暴動を書いて唸らせてくれた真藤順丈が腰巻で戦慄しているのを見て興味をひかれて読みました。 河崎秋子さんの「土に贖う」(集英社)という小説集です。新田次郎文学賞受賞作です。 羊飼いの小説家だそうです。プロフィールに生まれは1979年、北海道別海町とあります。お若いですね。「で、別海町ってどこ?」 いうわけで小説を読む前にグーグルマップを覗き込むと、ありました。納沙布岬とか根室とかのあたりですね。「ベッカイ」町と読むようですね。アイヌ語でしょうか。 むかし「ムツゴロウ」さんの動物王国で知ったあたりでした。神戸から想像するだけですが、「北の果て」、「流氷の海」、「知床のぉ岬♪」、と思い浮かべながら、「北の国から」で唐十郎が氷の海から帰ってくるシーンを思い出して笑えました。 北の果ての牧場で羊か、牛か、馬もかもしれませんを、そういうのを飼っている女性が「北海道」を描いていました。なんというか、「北海道」ですね。 養蚕、蹄鉄、薄荷、ミンク、エトセトラ。札幌、根室、北見、江別、エトセトラ。七つの仕事をめぐって、七つの「土地」を舞台にした短編 が収められていました。 読みながら「地誌」という言葉が思い浮かんで、ああ、これは「北海道」の近代の「地誌」を小説という形式で描いているのだということに気付きました。 真藤順丈が評価したのは、その点だったと思います。なによりも、ほかのどの土地でもない、「北海道」を描いているところが、この作品集の肝ではないでしょうか。 最近ハマっている「ゴールデン・カムイ」という人気漫画があります。壮大なドラマが、北海道という土地の「歴史」や「自然」、そこから切り離せない「アイヌ文化」と「和人文化」のぶつかり合いの上で展開しているスペクタクルです。こちらはあくまでもマンガ的デフォルメの世界です。 それに対して「土に贖う」は、北海道だからこその「自然」と「近代産業史」を生きた普通の人間を描こうとしているところが評価されているのでしょうね。 残念ながらというべきなのか、作品は「地誌」としての「リアル」に、小説としての「ドラマ」が負けている印象でした。作家が結論ありきで作品を書いているのではないでしょうか。 最近、いわゆる「オチ」に向かって構成されているかに見える作品が増えましたが、この作品集に収められている七つの作品を読み進めながら、三つ目くらいからだったでしょうか、同じ金太郎飴を嘗めさせられている感じがし始めてしまいました。 個人的な好みの問題なのかもしれませんが、「ゴールデン・カムイ」というマンガの荒唐無稽で八方破れな面白さに、この作品集は「小説」として及ばないなというのが結論でした。まあ、比べる必要は全くないのですが。追記2020・06・02真藤順丈の「宝島」・野田サトル「ゴールデンカムイ」の感想は、そえぞれ題名をクリックしてみてください。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.06.02

コメント(0)

-

徘徊日記 2020年5月30日 「団地の五月 薔薇が咲いています!」

「団地の五月 薔薇が咲いています!」徘徊日記 2020年5月30日 団地あたり 沙翁ここに眠るバラの花真紅 山口青邨 2020年の5月が終わろうとしています。何にもないのに落ち着かないひと月でした。団地の花だよりも忘れていました。 5月といえば「薔薇」が咲きはじめていますね。ピントの合わない写真ばかり山盛り出てきましたが、漸く、ちょっとピントが合っている写真を集めてみました。よき主婦に よき薔薇さくと いふ話 高野素十陽が射して 薔薇の一日 始まりぬ 加藤瑠璃子緑陰の 白バラ緑 ならんとす 山口青邨薔薇真っ赤 売り込み一切 おことわり 高澤良一薔薇洪水 井筒花店 喪が明けて 塚本邦雄 そこはかと 薔薇の溜息 らしきもの 後藤夜半妹は 薔薇赤く姉は 百合白し 正岡子規 薔薇ちるや 天似孫(テニソン)の詩 見厭たり 夏目漱石 君がため 五月を薔薇の 咲きこぞる 細見綾子咲き咲きて 乏しき薔薇の 蕾哉 正岡子規 とりあえず薔薇の写真を集めました。次は花壇に行ってみますね。追記2022・07・18 今年は団地のバラを見て回る余裕を忘れていた5月でした。もう、7月も末、うなぎの看板が気になる季節です。 変なことが起きて、いろんなことが赤裸々になるかもしれない期待と、でも、たぶん、結局、うやむやになりそうな予感の夏の盛りですが、実は朝から腰がおかしくて往生しています。 徘徊日記と題名を改めようと、昔の投稿を修繕しています。まあ、古い投稿の虫干しということで、季節外れはご容赦ください(笑)。ボタン押してね!

2020.06.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 本のある暮らし

- Book #0929 ゴールドマン・サックス…

- (2025-11-15 00:00:13)

-

-

-

- 読書

- 選ばれる人の100の習慣 17 いつも晴…

- (2025-11-15 21:00:05)

-

-

-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…

- 働かないおじさんは資本主義を生き延…

- (2025-11-15 17:38:19)

-