PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(2)読書案内「日本語・教育」

(22)週刊マンガ便「コミック」

(79)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(36)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(74)演劇・芸能「劇場」でお昼寝

(5)映画「元町映画館」でお昼寝

(129)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(62)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(119)読書案内「映画館で出会った本」

(20)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(52)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(25)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(54)読書案内「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(29)読書案内「現代の作家」

(103)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(76)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(102)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(51)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(86)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(33)読書案内「近・現代詩歌」

(56)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(23)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(21)読書案内「水俣・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(18)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(13)映画「パルシネマ」でお昼寝

(32)読書案内「昭和の文学」

(25)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(23)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(18)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(9)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(39)週刊マンガ便「鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(22)ベランダだより

(167)徘徊日記 団地界隈

(137)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(27)徘徊日記 須磨区あたり

(34)徘徊日記 西区・北区あたり

(11)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(46)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(5)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(12)読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」

(14)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・大岡信 あたり」

(21)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(11)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(22)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(8)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(17)映画・読書案内 パレスチナ・中東

(19)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(25)映画 香港・中国・台湾の監督

(40)アニメ映画

(24)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(55)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(16)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(41)映画 イタリアの監督

(22)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(29)映画 ソビエト・ロシアの監督

(14)映画 アメリカの監督

(99)震災をめぐって 本・映画

(9)読書案内「旅行・冒険」

(4)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(14)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(5)映画 フランスの監督

(52)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(13)映画 カナダの監督

(5)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(14)映画 ウクライナ・リトアニア・ラトビア・エストニアの監督

(9)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(6)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(13)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(11)映画 トルコ・イラン・カザフスタンあたりの映画監督

(12)映画 ギリシアの監督

(3)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルー・チリの監督

(8)映画 ハンガリー・ルーマニアの監督

(5)映画 アフリカの監督

(3)映画 スイス・オーストリアの監督

(4)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(3)読書案内・アニメ・コミック ジブリ

(7)週刊マンガ便「小林まこと」

(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」

(3)映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督

(5)週刊マンガ便・映画 キングダム 原泰久・佐藤信介

(19)読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」

(9)読書案内「立花隆・松岡正剛」

(5)徘徊日記 神戸の狛犬

(5)週刊読書案内「保坂和志・柴崎友香・磯崎憲一郎とか」

(11)読書案内・映画 沖縄

(10)読書案内 韓国の文学

(5)週刊マンガ便・映画 武田一義 こうの史代

(9)映画 ミュージシャン 映画音楽

(11)映画 「109ハット」でお昼寝

(3)読書案内 エッセイ

(4)読書案内 「茨木のり子・石垣りん」

(13)映画「キノシネマ神戸国際」でお昼寝

(5)ベランダだより 2025年11月5日(水)「収穫祭!リンゴ、ブドウ・・・」ベランダあたり

アレクサンドル・ド・ラ・パトリエール マチュー・デラポルト「モンテ・クリスト伯」シネリーブル神戸no339

EPOCH MAN「我ら宇宙の塵」扇町ミュージアム・キューブ

トッド・コマーキニ「ボンヘッファー」シネリーブル神戸no338

徘徊日記 2025年11月11日(火)「オッ!さんぽ リハビリ帰り、これヒイラギ?」団地あたり

阪本順治「てっぺんの向こうにあなたがいる」109シネマズ・ハット

週刊 読書案内 草野心平「ばっぷくどん」・「秋の夜の会話」(金井真紀「酒場学校の日々」より)

三宅唱「THE COCKPIT」シネリーブル神戸no336

週刊 読書案内 滝口悠生「たのしい保育園」(河出書房新社)

コメント新着

キーワードサーチ

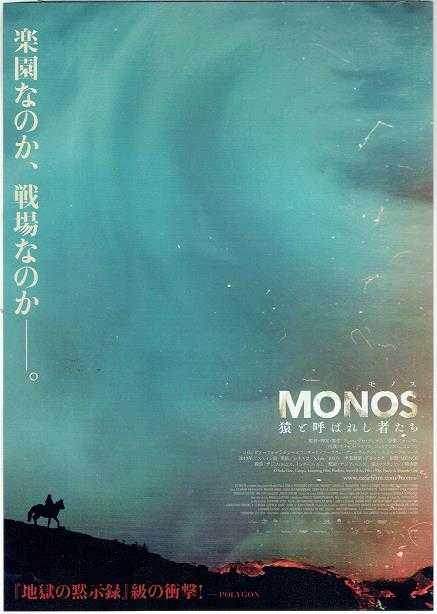

アレハンドロ・ランデス「MONOS 猿と呼ばれし者たち」元町映画館

「な、なんなんだこれは?」

映画は アレハンドロ・ランデス

という コロンビア

か アルゼンチン

の監督の 「MONOS」

という作品で、元町映画館のモギリの少年に教えられてみました。

やがて、その広大な風景はアンデスの高地であるらしいこと。彼らは、反政府武装ゲリラ組織の大人たちに武装訓練されながら集団生活を送る十代の少年、少女たちで、互いに 「あだ名」

で呼び合う、あたかも 「遊び仲間」

であるような関係であること。彼らの通称が モノス(猿)

であり、組織から派遣されている、それこそ、原人のようなメッセンジャーの兵士が、彼らを暴力的に指導していること。米国人らしい、博士と呼ばれている女性の監視が彼らの、今のところの、任務であるらしいこと。南米のどこかの国の内戦の一つの断面を描いていること。

何となく、そんなふうに映画の輪郭が浮かび始める中で、少年たちを支配しているのが、一つは 「子どもの遊びの論理」

のようなのですが、もう一つ 「命令」

と 「服従」

と 「規律」

いう 「軍隊の倫理

」をたたき込まれつつあり、 「敵」

か 「仲間」

か、 「敵」

は殺せという 「戦場の論理」

を、自動小銃をおもちゃにしながら「子どもの感覚」で身に着けつつあるという、危なっかしさが画面に漂い始めます。

映画の始まりに彼らが共有していたはずの無邪気さが、映画の進行に従って、無邪気であるからこそ陥らざるを得ない閉ざされた関係を予感させはじめますが、映画は予感の通りに進行し、いや、予感以上の悲劇的な結末を迎えます。

展開を追いながら、フト、思い出した言葉は、50年前の 連赤事件

でハヤリ言葉になった 「総括」

でした。 「子どもたち」

は自分たちを縛る約束・掟に閉じ込められた 「内閉的な集団化」

、いじめの集団のあれです、していくわけで、やがて組織の指導者も 「敵」

として抹殺し、裏切り者を徹底的に追及することで自壊していく道へとなだれ込んでいきます。

この集団と行動をともにしていた、ただ一人の大人であった 女性捕虜

が、集団の変質と危険性に気づき、必死で逃亡するシーンは、異様にリアルでこの作品の見どころの一つだと思いました。 結果的に、上のチラシの冒頭のシーンで目隠しのまま、無邪気に遊んでいた少年たちのシーンは 「目隠しのまま」

無邪気な殺し合いを始めてしまい、収拾がつかなくなる結末を暗示していたわけで、 「総括」

にゴールがないのは50年前に終わったことではないことを実感させた映画でした。冒頭シーンはとても美しくていいシーンなのですが、悲劇の暗示だったわけです。ただ、恐ろしいのはこの少年たちは自分たちが悲劇を演じていることに気づけないわけで、それが見ていて異様にしんどい理由のひとつでした。

結果的に、上のチラシの冒頭のシーンで目隠しのまま、無邪気に遊んでいた少年たちのシーンは 「目隠しのまま」

無邪気な殺し合いを始めてしまい、収拾がつかなくなる結末を暗示していたわけで、 「総括」

にゴールがないのは50年前に終わったことではないことを実感させた映画でした。冒頭シーンはとても美しくていいシーンなのですが、悲劇の暗示だったわけです。ただ、恐ろしいのはこの少年たちは自分たちが悲劇を演じていることに気づけないわけで、それが見ていて異様にしんどい理由のひとつでした。

コロンビア

で 1964年

から半世紀つづいた内戦の断面を描いた作品のようですが、人間集団の暗いリアルを描いた ゴツイ作品

だと思いました。

監督の アレハンドロ・ランデス

の次作を期待して 拍手!

でした。それにしても、明るい気持ちにはなれない映画でした。まあ、そこを描けばそうなるわけで、しようがないのでしょうね。

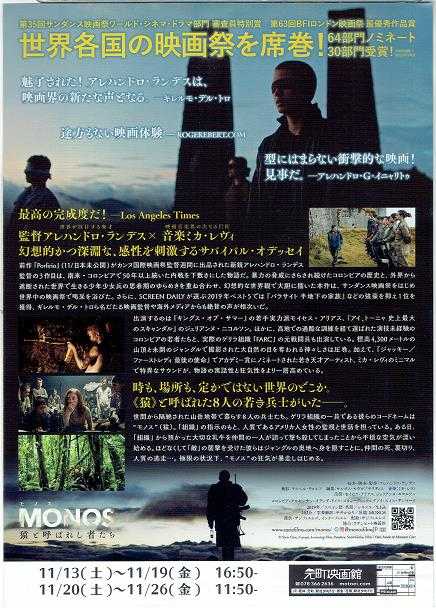

監督 アレハンドロ・ランデス

脚本 アレハンドロ・ランデス アレクシス・ドス・サントス

撮影 ヤスペル・ウルフ

編集 ヨルゴス・モブロプサリディス

音楽 ミカ・レビ

キャスト

ランボー( ソフィア・ブエナベントゥラ)

ウルフ(フリアン・ヒラルド)

レディ(カレン・キンテロ)

スウェーデン(ラウラ・カストリジョン)

スマーフ(デイビ・ルエダ)

ドッグ(パウル・クビデス)

ブンブン(スネイデル・カストロ)

ビッグフット( モイセス・アリアス)

博士(ジュリアン・ニコルソン)

メッセンジャー(ウィルソン・サラサル)

2019年・102分・R15+

コロンビア・アルゼンチン・オランダ・ドイツ・スウェーデン・ウルグアイ・スイス・デンマーク合作

原題「Monos」

2021・11・24‐no115元町映画館(no105)

-

ギャスパー・ノエ「VORTEX ヴォルテックス… 2023.12.22

-

エリザ・カパイ「これは君の闘争だ」元町… 2022.07.06

-

ホルヘ・サンヒネス「鳥の歌」元町映画館n… 2021.12.20