2025年03月の記事

全45件 (45件中 1-45件目)

1

-

徘徊日記 2025年3月24日(月)「2025年の団地の梅 いつの間にか・・・その2」団地あたり

「2025年の団地の梅 いつの間にか・・・その2」 徘徊日記 2025年3月24日(月)団地あたり 今日もいいお天気です。団地中の梅の花が満開を通りこして・・・・。「ああ、大変、サクラが始まってしまうよー!」 です。 というわけで、団地中央の雑木林というか、梅林というか、10本を越える梅の木が植わっていて、もう、ひと月もすれば梅の実のおすそ分けという、たのしい話も始まるのですが、今は花です。 ハハハ、咲いてます、咲いてます。 我が団地は梅林に、サクラ並木、雪柳の生垣が名物です。今は梅ですが、間もなく雪柳、そして中央歩道のサクラ天井ですね。 あのー、この下の写真の花は「梅」ではないんでしょうか? でも、梅林の中にあるこの花のあたりが面白いんです。へたくそな写真ですが、よく見ていただきたい!見えますでしょうか?(笑) メジロ君たちが群がって花をつついているんです。 スマホの画面をこすってズーム・アップしようと努力はしたのですが、無理でした(笑)。「メジロですね。」「あ、はい。」「可愛らしいですね。美味しいのかしら?」「蜜をつついているんでしょうか?」「他の花じゃなくて、この花だけですね。たくさんいますね。」 ストックをついて団地の歩道を散歩していらっしゃった女性と二人でメジロ君たちを見上げていると、もう少し若い女性がやってこられました。「次はサクラですね。」「急に、こんなに暖かくなったら、もうすぐですね。」「この下のサクラ並木、今年も楽しみですね。」「サクラも年をとって、手入れが大変よね。」 この梅林の下がサクラ並木です。 サクラの方は、まだ、蕾が堅そうですが、梅は、チョー満開! の3月24日でした。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.03.31

コメント(1)

-

弘理子「鹿の國」元町映画館no291

弘理子「鹿の國」元町映画館 信州の諏訪大社を撮ったドキュメンタリーということで、まあ、旅行とかあんまり縁のない徘徊老人ですが、珍しく行ったことがあって、なんだか面白そうな印象もあって、またしても、天気の悪い土曜日でしたが見に行きました。 見たのは弘理子という監督の「鹿の國」です。 元町映画館では、今日が初日だったのですが、地味そうな映画にも拘らず結構な人出でした。「なんで、こんなに人がいるの?」「結構、評判らしくて、遠くからもいらっしゃっているようですよ。」 それを聞いて、ちょっと期待して見終えました。 「御室神事」という、中世から伝わる、まあ、あやふやな伝承を、劇中劇的に再現して見せているのが、多分、この映画を作っている人の「見せたいもの」 のようでしたが、ボクにはピンボケ!でしたね。 結局、何が言いたい映画なのかわからなかったですね。ボクが、首を傾げた理由はハッキリしていて、映画が伝承をテーマにしながら、映像というか、展開に歴史性が感じられないんですね。 諏訪大社は、新年だかのお祀りに「鹿の首を祀る」らしいのですが、建御名方神(たけみなかたのかみ)という、多分、出雲系の神さんが、中世に、一旦、仏教の普賢菩薩と習合し、明治の廃仏毀釈で、まあ、神道系の神さんが復活して、今に至るというのが、多分この神社の縁起なのだと思いますが、その変遷の中で、「なぜ、『鹿なくてハ御神事すべからず!』なのか」 という疑問に対して「いのちの循環」 とかいう返事は、答えにならないですよね。 映画のはじまりにそなえられる鹿の首とか、ヘビの紋とか、カエルとか、動物崇拝の象徴が提示されて、サクラの大木に対する信仰とか、稲の成長に対する祈りとか、が、それはそれで美しく映し出されます。でもね、歴史的に考えれば「なんか変だ!」 とわかると思うのですが、信仰の対象として動物と稲は、信仰そのものの時代がずれそうですし、サクラは、野生種はともかく、文化的には、かなりこっちの時代の花なんじゃないでしょうかね。まあ、そんなふうに「オイ、ちょっと!」 と言いたくなる映画でしたね。 おばーちゃんが、杖をつきながら苗代のことを教えたり、腰高のまま、畦草を刈ったり、なかなかいいシーンがあって、懐かしかったんですけど、拍手はしません(笑)。 誰に見せようという意図の作品なのか判然としませんが、あまりに杜撰な解釈を、あたかも歴史的であるかのムードだけで見せようとしている印象です。 それ自体、とても貴重で不思議な信仰の形態ですし、多分、地元の方の真面目な参加もあるのですが、なんだか、神妙な顔をして、わかりやすくという見掛けですが、結果的に意味不明でした。なんなんですかね、これは?監督 弘理子撮影 毛利立夫 三好祐司 明石太郎 矢崎正和編集 髙橋慶太語り 能登麻美子 いとうせいこう2025年・98分・G・日本2025・03・15・no042・元町映画館no291追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.31

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年3月22日(土)「2025年の団地の梅、いつの間にか…その1」団地あたり

「2025年の団地の梅、いつの間にか…その1」 徘徊日記 2025年3月22日(土)団地あたり 今日はいいお天気です。部屋の中にも、ベランダにも春の気配がホワホワ、ふふふ ひろがっていました。 お出かけのジャンパーをかえました。オーバーズボンをやめました。冬用の手袋を普通の皮手袋に付け替えました。 外に出て見ると青空!でした。 お隣の棟の前の梅の花が満開でした。白い花とピンクの花の競演です!いや、共演か? 背景の青空が好きです。夏の青空とも秋の青空とも違いますね。春の青空! ですね。 ここのところ、急に春めいてきたからでしょうね。団地中の梅の花が今や、満開!ふふふ です。 写真を撮っているのは、お出かけ途中、宇宙服姿(笑)のシマクマ君です。 なにはともあれ、明るい陽ざしがうれしくて、でも、ホワホワ陽気の中で団地中の梅が、あっという間に見ごろを過ぎていく季節の遷りかわりの速さに焦っている、今日この頃です(笑)。 にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.03.30

コメント(1)

-

週刊 読書案内 町山智浩「今のアメリカがわかる映画100本」(CYZO株式会社サイゾー)

町山智浩「今のアメリカがわかる映画100本」(CYZO株式会社サイゾー) 図書館の新刊の棚で見つけました。「映画」と「アメリカ」について、なかなか評判らしい、映画評論家、町山智浩の「今のアメリカがわかる映画100本」(CYZO株式会社サイゾー)という本ですが、2017年に出た本で、題名に謳われている「今」が、ほぼ10年前なところが、ちょっと残念なのですが、ボクにとっては、サンデー毎日の日々に映画館徘徊の暮らしを始める、直前の、ちょうど10年間の「アメリカ映画紹介」の100本でしたね。 学生時代には映画が好きでよく見ました。当時のアルバイトの時給は350円くらいでしたが、暮らしていた神戸にだって名画座というのですかね、今ではパルシネマとシネマ神戸くらいしか思いつきませんが、他にも元映とか、ビッグ映劇とか、500円も出せば封切り後、半年くらいの洋画や邦画を複数作見ることができる映画館が、神戸市内に限定した行動半径の中にも複数ありましたし、ちょうど、プレイガイド・ジャーナル、通称プガジャとかが発行され始めた頃(知らんやろ(笑))で、情報にも事欠かない時代になってきたせいで、大阪の大毎地下や、時には、京都の京一会館あたりまで遠出することさえあったのですが、30代になって足が止まりました。 まあ、理由は映画が高価過ぎたんですね(笑)。で、そのころから、名画座と呼ばれていた映画館も、ああ、それから、六甲にも西灘にさえもあった普通の映画館も、みんな無くなりました。 一方で、貸しビデオ屋さんが登場して、自宅のテレビで、勝手に監督特集とか思いついて、よく見ました。で、セットになったのが、まあ、もともと好きでしたが、映画評論ですね。同世代の四方田犬彦とか、何をいっているのか意味不明の蓮實重彦、それから、あの人、この人、その上、「キネマ旬報」とか「シナリオ」とかいう雑誌とかも定期購読していたり、だから、神戸の震災くらいまで、「趣味は映画!」 の人でしたが、何故だかわかりませんが、やめました(笑)。あの寅さんが長田に来て撮った映画も、多分見ていませんね。 なんだか「案内」する本の内容とかけ離れた話をしていますが戻ります。ようするに映画バカだったオジサンが定年を機に映画館しか行くとこが無くなったんですが、映画評論とか、っどうでもいいやって思っていたのに、町山智浩とか手に取って見ると、これが、結構、面白かったということですね。 で、本書ですが、2007年から2017年のアメリカ映画100本の解説です。それを面白く読みながら、映画館で見たことのある作品が、なんと1本なのですね。それに、まず驚きました(笑)。 まあ、ああ、これはテレビで見たな! というのはクリント・イーストウッドの「グラントリノ」(2009)と「ハドソン川の奇跡」(2016)でしたが、映画館で見たことがあるのは『ミークズ・カットオフ』(2011)だけでした。スゴイですね(笑)。 本書ではケリー・レイチャードと表記されているケリー・ライカート(Kelly Reichardt)といい女性の監督の作品ですね。ライヒャルトとも表記されることがあるらしい方ですが、2021年だったかに元町映画館がやった特集で見たのですが、うまく感想が出てこないまま放り出してたんですが、町山智浩のこの本で思い出しました。 まあ、その話は、そっちの感想で書くとして、問題はこの本です。あれこれ、具体的な読後感を考えたのですが、目次を写すことにしました。目次2007『告発のとき』イラク帰還兵はなぜ殺されたのか?2008『アメリカン・ギャングスター』マフィアを出し抜いた黒人麻薬王『チャーリー・ウィルソンズ・ウォー』ソ連を崩壊させたエロ議員と有閑マダム『君のためなら千回でも』凧に託されたアフガン難民の願い『JUNO/ジュノ』10代の妊娠コメディは何が間違っていたのか?『バーチ通り51番地』『クレイジー・ラブ』自分を盲目にした男のプロポーズを受けた美女『ハロルド&クマー/グアンタナモからの脱出』ハリウッドが認めたアジア系ヒーローって?『WALL・E/ウォーリー』ハリウッドは金融危機をどう生き延びるか?『I.O.U.S.A.』史上最悪の借金地獄でアメリカ大ピンチ!『ゴンゾ/ハンター・S・トンプソンの生涯と作品』アメリカを愛しすぎた伝説の“愚か者”2009『ミルク』ゲイをカムアウトした世界で最初の政治家『007/慰めの報酬』水道民営化は007最凶の悪役『フロスト×ニクソン』米国民が待ち続けた大統領の謝罪のことば『グラン・トリノ』デトロイトとモン族とアメリカン・ドリーム『マックスと・アウト~カード地獄USA~』カード社会アメリカの笑えない借金地獄ぶり『天才のひらめきFlash Of Genius』間欠ワイパーを発明した男とフォードとの30年の戦い『親愛なるザカリー Dear Zachaly』親友の遺児へのビデオが悲劇のドキュメンタリーに『フード・インク』100円のバーガーを可能にする牛の大量生産工場『SWAP×SWAP』金も美貌もなくてもセックスしまくれた時代『世界で一番偉大なパパ』あの有名人も?窒息 死の悲喜劇『ノー・インパクト・マン』トイレで紙も使えない環境汚染ゼロ生活『インフォーマント!』味の素の談合を告発した虚言癖で躁鬱の2010『プレシャス』「大切」という名の少女が自分の大切さに目覚めるまで『マイレージ、マイライフ』ファーストクラスが住居!? リストラ請負人の“福音"『シリアス・マン』現代のヨブ記とジョークとロックンロール『グッド・ヘア』最近の黒人女性はなぜアフロ・ヘアではないのか?『クローゼット』反ゲイ法を支持する隠れゲイ議員を暴け!『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』ド素人をアーティストにバンクシーの悪フザケ『The Wild and Wonderful Whites Virginia』シャブと銃しか信じない陽気なヒルビリー一家『レストレポ前哨基地』アフガンの心はつかめるか最前線従軍記『コラプス』石油が枯渇して資本主義崩壊が始まる?『THE TILLMAN STORY』アフガンに志願したNFL選手を殺したのは誰? 『インサイド・ジョブ』金融崩壊を引き起こした犯人をムショにブチ込め!2011『ソーシャル・ネットワーク』Facebookの創業者は裏切り者か英雄か?『スーパーマンを待ちながら』アメリカの学力低下と教師の終身在職権『クライアント9』ウォール街の保安官の買春スキャンダルで得した奴ら『カンパニー・メン』会社人間の転落とものづくり復活の夢『バッドトリップ』黒人を見たこともないハートランドの純朴『マーヴェンコール』アウトサイダーを癒す箱庭とハイヒール『ミークズ・カットオフ』幌馬車隊を破滅に導く愚かな先導者は今も?『BUCK』馬にささやく者曰く「馬は人を映す鏡だ」『タブロイド』モルモン教徒男性監禁レイプか愛の逃避行か『ウィンターズ・ボーン』アメリカの棄民ヒルビリーの神話『プロジェクト・ニム』「猿の惑星」のモデルとして育てられた猿『ヘルプ~心をつなぐストーリー~』南部の白人は家事も育児も黒人女中まかせ2012『マージン・コール』金融崩壊を事前に知った証券マンたちは何をしたのか?『J・エドガー』ゲイで女装癖の長官を作った思想警察FBI『パラダイス・ロスト3/煉獄』悪魔崇拝で、死刑に⁈現代に蘇った魔女裁判『ヘル・アンド・バック・アゲイン』アフガン帰還兵の日常は戦場よりも地獄『ブリー Bully』教師も法も役に立たないイジメという現実『ディクテーター身元不明でニューヨーク』おバカな独裁者が問いかける民主主義『バーニー/みんなが愛した殺人者』ゲイと未亡人の愛憎劇?信じるのはローカルな正義『クイーン・オブ・ベルサイユ大富豪の華麗なる転落』食事はマクドナルドに?!落ちゆく裸の女王様。『俺たちはスーパー・ポリティシャンめざせ下院議員!』暴露、中傷、でっちあげアメリカ選挙戦の汚い手口『コンプライアンス服従の心理』命令ならばレイプまがいも権威への従属が招く暴挙『フライト』パイロットはアル中!? "奇跡の英雄"の真実2013『リンカーン』奴隷解放のため、権謀術策も辞さなかい正直大統領の真実『ゼロ・ダーク・サーティ』ビン・ラディン暗殺のために怪物になったCIAとアメリカ『ジャンゴ 繋がれざる者』元奴隷が白人を殺しまくる痛快西部劇に黒人が抗議?『The Invisible War見えない戦争』軍隊内で広がるレイプ黙殺され続けたその実態『いかにして疫病を生き延びるか』エイズが「死の病」で亡くなるまでの知られざる戦い『42 世界を変えた男』メジャー初の黒人選手はただ差別に耐え続けた『プロミスと・ランド』原子力に変わるエネルギーシュール・ガス革命の陥穽『エンド・オブ・ウォッチ』ギャングと小さな戦場サウス・セントラル『フルートベール駅で』ネットが見ていた無抵抗の黒人射殺の瞬間『ザ・イースト』環境破壊、薬害企業に天誅を下す過激なエコ・テロリズム『大統領の執事の涙』8人の大統領に仕えた執事が見た『フォレスト・ガンプ』が隠した60年代『キャプテン・フィリップス』日本のマグロ漁が生んだソマリアの海賊2014『ダラス・バイヤーズ・クラブ』マッチョなカウボーイが戦ったエイズという暴れ牛と米政府『アメリカン・ハッスル』FBIが詐欺師と囮捜査“司法の暴走”が喜劇に『あなたを抱きしめる日まで』アイルランドの修道院で売られた子が大統領顧問に『キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー』蘇る「冬の兵士」とウォーターゲート事件『X-MEN フューチャー&パスト』ーー超人に託された差別への怒り 蘇るミルクの名演説『ミリオンダラー・アーム』インドで剛球投手を探せ!メジャーリーグの世界戦略『コングレス未来会議』イスラエルの罪を描いた監督によるハリウッドへの風刺『インターネットの申し子』レディットを作った天才青年を殺したのは誰か?『ディア・ホワイト・ピープル』名門大学で起こる人種差別論争を笑い飛ばせ2015『ナイトクローラー』血なまぐさい特ダネを求めてエスカレートする夜の徘徊者『ビッグ・アイズ』大きな目に隠されたゴースト画家の悲しみ『アメリカン・スナイパー』イラク戦争の帰還兵が怯える見えざる敵『わたしに会うまでの1600キロ』1600キロのお遍路でヘロイン中毒からの脱出『シチズンフォー スノーデンの暴露』スノーデンとの接触から告発までの実況生中継『グローリー 明日への行進』50年目にやっと映画化されたキング牧師のセルマ行進『トゥモローランド』希望か絶望か? ディズニーが描く未来の国『懲罰大陸★USA』政府に逆らう若者たちを集めてバトルロワイヤル!『ホワイティ』ボストン暗黒街のドンとCIAの人間ロボット計画『リトル・ボーイ 小さなボクと戦争』原子爆弾投下は"神の福音"か"大量虐殺"か?『ストレイト・アウタ・コンプトン』N.W.A.の名作27年目にして伝えられた"悲劇"『完全なるチェックメイト』ユダヤを憎んだユダヤ系チェス王の天才と狂気2016『スポットライト』バチカン史上最大の危機は地方紙のスクープから始まった『ブリッジ・オブ・スパイ』東西冷戦の壁ではなく橋になろうとした弁護士『マネー・ショート』サブプライムローンは「クソ」崩壊前に知っていた勝者たち『トランボ ハリウッドで最も嫌われた男』ハリウッドの黒歴史「赤狩り」に耐えた脚本家の執念『ズートピア』なぜ、ウサギに「カワイイね」と言ってはいけないのか?『ブルックリン』アイルランド移民がスパゲティの食べ方を知らなかった50年代『ニュートン・ナイト』奴隷解放前の南部で黒人と白人のユートピアを築いた男と近親婚『ゴーストバスターズ』ネトウヨのヘイトに潰された女性だけの幽霊退治チーム『ハドソン川の奇跡』奇跡でも英雄でもないベテラン機長の決断『バース・オブ・ア・ネイション』罪深き『國民の創生」に挑んだ若き黒人監督の罪『最後の追跡』21世紀の西部劇でカウボーイを追い詰めるのは銀行のローン2017『ハミルトン』なぜ"建国の父"のミュージカルはトランプを怒らせた?『スノーデン』オリバー・ストーンが自身を投影したスノーデンと"父殺し"『フェンス』デンゼル・ワシントンが築いた裏庭の壁を人種は越えられるのか?『ゲット・アウト』白人だけが高級住宅地に招かれた黒人の「招かれざる客」?『ドリーム』宇宙競争の陰に隠されてきた黒人女性のコンピュータたち『ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ』“マクドナルド的"がアメリカを支配する『ワンダーウーマン』女性解放のシンボルかボンテージ・コミックか? ここまで、引用に目を通された方は、多分、マジな映画好きだと思います。実はネット上の図書紹介には、一部しか載っていないので写したんです(笑)。ボクも、好きですねえ(笑) で、まあ、ボクなりにまとめれば、これが、町山智浩が、2007から10年のアメリカをこき下ろすためにネタにした100本です(笑)。 特徴は、まず、ドキュメンタリーが多いことですね。で、テーマで目立つのは金融危機や戦争の裏ネタ、ようするに権力者や金持ち、資本家や金融、ネット関連のインチキの実相暴露です。反戦とか、貧困、差別も、繰り返し触れられるテーマですが、ああ、そうそう、それから、LGBTがらみの話題ですね。ゲイの話が多いのは、いまだに、マッチョがアメリカ的な理想という現実があるからでしょうかね。 紹介されている映画は見てもいないのに、読ませる「映画評論!」 うーん、これって、町山流なんでしょうね。まあ、少々乱暴な論旨展開もありますが、それもまた、町山流なんでしょうね。 分厚くて、大変ですが、ボクのように「アメリカなあ???」 タイプで、お暇な人には、いいかも、でした。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.30

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年3月28日(金)「あら!サクラ、咲いてるやん!」団地あたり

「あら!サクラ、咲いてるやん!」 徘徊日記 2025年3月28日(金)団地あたり チョットお出かけ、原付バイクの雨除けカバーを外して、ふと、見上げたら咲いてました!サクラです!(笑) 住んでいる棟の前にある、多分、ソメイヨシノですね。 お天気と、ヘタクソなスマホ操作のせいでしょうか、実際に見上げているイメージとは程遠い写真ですが、まあ、2025年、最初のサクラの写真です。 なんとか、ズームできないかと苦労していますが、周囲が明るいので画面の操作が見えません。イラつきながら、向こうに目をやると「あれ、あっこも咲いてるやん!」 少し離れた駐車場わきの枝垂れ桜です。ハハハ、咲いてますね。 お出かけを急いでいたこともあって、柵乗り越えて、というのはやめてとりあえずパチリです。 柵の隙間からも、パチリ。 というわけで、2025年3月28日金曜日、団地のサクラ開花! です。 ウメの花の写真もたまっているのに、サクラの季節が始まってしまいました。忙しくなりそうです。なんのこっちゃ! ですけど(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.03.29

コメント(1)

-

週刊 読書案内 斎藤真理子「隣の国の人々と出会う」(創元社)

斎藤真理子「隣の国の人々と出会う」(創元社) 図書館の新入荷の棚で見つけて借り出しました。現代韓国文学の翻訳者として、ボクでも名前を知っている斎藤真理子さんの「隣の国の人々と出会う」(創元社)です。 2024年の8月の新刊ですが、創元社の「あいだで考える」というシリーズの9巻目の本です。 本の最後のページに創元社の方の「創刊のことば」というページがあります。普段は、そんなところは読まないのですが、立ち読みで読んでみて「これは、いいんじゃないか?!」 と思いました。 本を読むことは、自分と世界との「あいだに立って」考えてみることなのではないでしょうか。 さまざまな局面で分断が見られる今日、多様な他者とともに自分らしい生き方を模索し、皆が生きやすい社会をつくっていくためには、白でもなく黒でもないグラデーションを認めること、葛藤を抱えながら「あいだを生きる」ことが、ますます重要になっていくのではないでしょうか。 一部の引用ですが、ボクが、反応したのは、「あいだを生きる」 という言葉づかいですね。サンデー毎日の日々を暮らす老人にとって「あいだ」っていう言葉が、実に魅力的だったんです。「おわり」じゃなくて、「あいだ」です(笑)。 というわけで読みました。こんな目次です。第1章「말 マル 言葉」第2章「글 クル 文・文字」第3章「소리 ソリ 声」第4章「시 シ 詩」第5章「「사이 サイ あいだ」 各章のはじめには、それぞれのハングルについて解説があって、そのあと本論という段取りになっています。まあ、ボクが今使っているワープロソフトではハングルの打ち方がわからないので、具体的な引用は端折ります。で、第5章のはじめあたりにこんな文章があります。 サイは、時間的な「あいだ」と空間的な「あいだ」の両方を指す。 「子どもたちのあいだで人気です」などと言うときも、「知らないうちに問題が起きていた」というう場合の「うち」も、「仲が良い」と言うときの「仲」も、サイだ。 サイは何かが始まるところ。 翻訳の仕事も、サイに位置している。(P134) ボクが棚の前で期待していた結論にたどりついたようですね。「あいだ」で始まる何かを生きる。韓国語文学の翻訳という仕事において、朝鮮語・韓国語と日本語の「あいだ」に立っている斎藤さんは、そこでの思いをこんなふうに書いています。 朝鮮語にも日本語にも長い長い歴史がある。その中で、この言語を学ぶ誰もが「サイ」である今を生きている。小さく見えるちがいに目をとめて、ときにはマルとクルとソリという呼び方で自分の思いを整理しながら、学んだことを活かしたいと思う。サイを歩いてきた人たちの足を、けとばさないで生きたいと思う。(P145) で、彼女は、けとばさないために、「サイ」から聞こえてくる「ソリ」、すなわち、「あいだ」で暮らし、それぞれのことばを話す人々の声に耳を澄ますことを呼びかて、こんな話を紹介しています。 1982年、初めて韓国に行った時のこと、知り合いになったふたりの幼稚園児を育てている女性と「子ども大公園」行ったときに、彼女との会話の中でのことです。「日本に、サルジモッタヌンピヘンギがあったでしょう?」「サルジモッタヌンピヘンギ」- 直訳すれば、「生きられない飛行機」だ。 さて、最近どこかで飛行機墜落事故があったっけと、私はとっさに頭をめぐらしたが、思いあたらなかった。そしてようやく気づいた。神風だ。神風特攻隊のことを言っているのだと。 あれが、私の受けとった、いちばん深い「あいだのソリ」だったと思う。(P149) 韓国の女性の、この、なにげないソリを聞いて、斎藤さんは、ひょっとしたら、日本語を学んでいるという、少し年上であったであろう、その女性のソリ=声を支えている意識の深さ、あるいは、歴史意識とでもいうべきものに対して、ビックリ仰天された? のではないでしょうか。 80年代に、おそらく、30代だったその女性は、今では70代ということですが、それはボクと同世代です。たとえば、ボクが30代だったころ、自分の父親や伯父の世代の青年たちが神風特攻で命を落としたこと、自分が「生きられない飛行機」を飛ばした「国家」の末裔であることに気付いていたでしょうか。 斎藤さんがこのエピソードを、ここにお書きになっているのは、韓国語を学ぶということは「奪われた国」と「奪った国」の「あいだ」に立つことだ! というおそるべき発見の体験を、この本を読むであろう若い人たちに伝える必要を感じていらっしゃるからでしょうね。 斎藤真理子さんには、すでに「韓国文学の中心にあるもの」(イーストプレス)という、実に読み応えのある本を書いておられます。韓国文学から聴こえてくる「ソリ」に耳を澄ますために、「サイ」を生きる人たちをけとばさないために、「奪った国」の命令で「生きられない飛行機」に乗せられて以来、「奪われた国」、「生きられない国」の人々の「ソリ」を描いてきた韓国文学の100年を辿った力作です。 まあ、とりあえずは、斎藤さんの案内で「隣の国の人」たちとお出会い下さい。 おススメです(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.29

コメント(1)

-

ベランダだより 2025年3月24日(月)「ベツレヘムの星!」 ベランダあたり

「ベツレヘムの星!」 ベランダだより 2025年3月24日(月) ベランダあたりチッチキ夫人がうれしそうです。「ねえ、これってベツレヘムの星っていうのよ。」「キリスト降臨?」「Star of Bethlehemよ。」「六角形やな。」「東方の三博士がやって来るのよ。」「馬小屋ちゃうの。日本名ではなんていうの?」「オオアマナかな。ハナニラの一種らしいけど。」 一週間ほど前に彼女が撮った写真がこれです。 一輪だけ咲いていて、こちらの方がベツレヘムの星の感じです(笑)。一週間たつと八つに増えました。 ベツレヘムの星々の近所に、本当に小さな星のような花が咲いていました。こちらはタイムの一種でフォックスリーという花のようです。 で、その下はご覧の通りのお花畑です。冬中元気に咲いていたような気がしますが、不思議な元気ですね。 こちらは、先日外から顔を見たカタバミ君たち。 少しづつですが、ベランダもにぎやかになって来たようです。やっぱり、もう春ですね(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.03.28

コメント(1)

-

デイモン・ガモー「2040 地球再生のビジョン」元町映画館no293

デイモン・ガモー「2040 地球再生のビジョン」元町映画館 どうしようかな、とか、逡巡しながら見ました。ベンキョーになりました!(笑) 見たのは、デイモン・ガモーというオーストラリアの俳優さんが作ったらしい「2040 地球再生のビジョン」というドキュメンタリィー映画です。 原題は「2040」で、作られたのが2019年です。今日が2025年の3月ですから、15年後の地球 について語られている映画です。所謂地球温暖化について考えるストーリ―で、デイモンさんがいろんな、学者、実践者と出会って話をするという構成です。 詳しいことは省きますが、ようするにこのままいけばヤバいけど、「みんなでなんとかすれば、なんとかなるよ!」 ということを、70歳の徘徊老人は素直に受け取りましたが、安心したわけではありません。だって、現実世界を、半ボケの老人の目で見ても、「みんなで」ということの不可能性 が、あんまりにも露骨に見えてしまいますし、何よりも、2040年に、この自分自身が生きているのかどうか、そろそろ怪しい年齢ですからね(笑)。 とはいうものの、映画では、小学生くらいのオチビさんたちがたくさん登場して、「そうだよね!」 と素直に頷きたくなる夢を語ってくれていて、その顔がとてもいいんですよね。 ということもあって、できれば、もう少し、年かさの若い人たちには、ぜひ、見てほしい! と思いました。 で、なにかを感じてくれたらいいな! という気もちで見終えました。 地球規模ということで、話は大きくなるのですが、大きいからこそ、身近な「男女の平等」や「食生活への関心」から始めよう! という、デイモンさんに納得でした。拍手!監督・脚本・製作 デイモン・ガモー製作 ニック・バッツィアス アナ・カプラン バージニア・ウィットウェル 撮影 ヒュー・ミラー編集 ジェーン・アッシャー音楽 ブライオニー・マークスキャストデイモン・ガモーエバ・ラザロゾーイ・ガモージェネビーブ・ベルフレーザー・ポーグアマンダ・カーヒルリアン・ポーグポール・ホーケンケイト・ラワースブライアン・フォン・ハーゼントニー・セバヘレナ・ノーバーグ=ホッジコリン・セイスシャロン・ピアソンニール・タムハネジョン・E・ピーターソンエリック・テーンスマイヤー2019年製・92分・オーストラリア原題「2040」2025・03・24・no047・元町映画館no293追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.28

コメント(1)

-

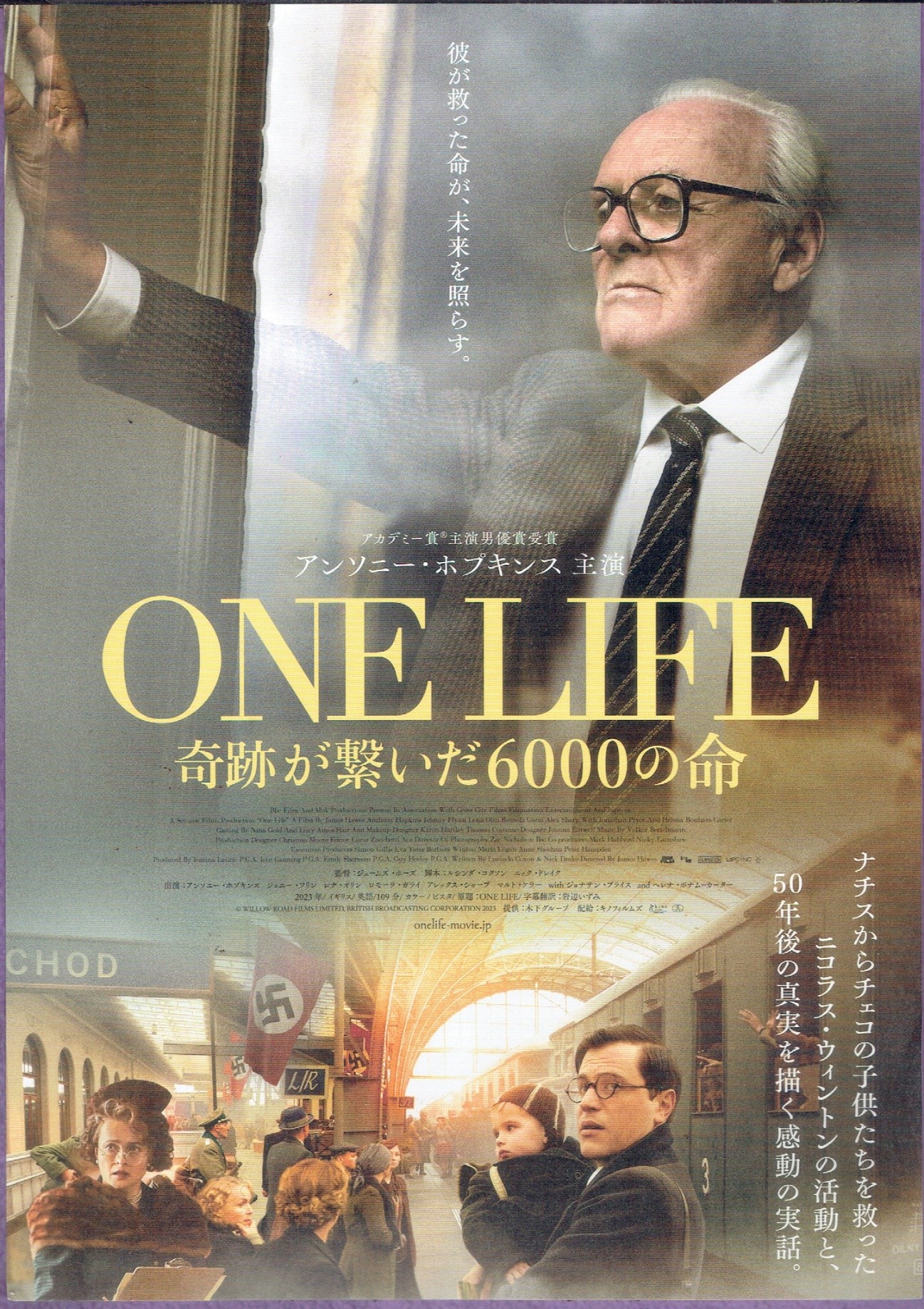

ジェームズ・ホーズ「ワン ライフ」シネマ神戸no17

ジェームズ・ホーズ「ワン ライフ」シネマ神戸no17 たしか、昨年、2024年に見た作品ですね。シネマ神戸で「チャイナタウン」との2本立てだったので見なおしました。 見たのは、ジェームズ・ホーズ監督、アンソニー・ホプキンス主演の「One Life」です。 昨年見た感想に加えることは、ほとんどありません。老いたるアンソニー・ホプキンスの立ち姿に釘付けでした。それから、これも繰り返しですが、若きニコラス君のお母さんの協力ぶりと、役人を説得する論旨に、やっぱり、胸打たれました。拍手! ただ、2025年の現在、イスラエルによるパレスチナ自治区に対する、まあ、ボクから見れば「ジェノサイドとしか見えない」 現実が頭をよぎるわけです。 ヨーロッパ社会のユダヤ人差別の歴史、シオニズム、植民地主義的なパレスチナの人々に対する仕打ち、イスラエル建国、そして、今。アメリカが後ろ盾のように言われていますが、パレスチナの人たちに対する人権侵害に、たとえば、イギリスは、ずっと、関わってきたんじゃないですかね。 この映画が描く美しいエピソードの、次の半世紀、主人公が、助けた人たちと再会し、涙を流す、まさにその時に、おおぜいの子どもをはじめとする、一般市民の命がイスラエルの攻撃によって失われているパレスチナの今があるわけですね。アメリカに限らず、ヨーロッパの大学でも、パレスチナの市民を気遣う発言が、今や、テロリスト擁護だとかいう、乱暴な論旨がまかり通っていると耳にします。今日だったか、昨日だったか、先日見た「ノー・アザー・ランド」の監督の一人がイスラエルによって逮捕されたというニュースもありました。一体、どうなっているのか?! という、何だか、整理のつかないモヤモヤが、やっぱり、浮かんできますね。 まあ、映画を見るということはそういう分からなさに出合って、何かを、もう一度、考え直し始めるということかもしれません。 それにしても、アンソニー・ホプキンスさん、いい役者ですね。お元気でいらっしゃることを祈りますね(笑)。 監督 ジェームズ・ホーズ脚本 ルシンダ・コクソン ニック・ドレイク撮影 ザック・ニコルソン美術 クリスティーナ・ムーア衣装 ジョアンナ・イートウェル編集 ルシア・ズケッティ音楽 フォルカー・ベルテルマンキャストアンソニー・ホプキンス(ニコラス・ウィントン)ジョニー・フリン(青年時代のニコラス)レナ・オリン(グレーテ・ウィントン 妻)ヘレナ・ボナム・カーター(バベット・ウィントン 母)ロモーラ・ガライ(ドリーン・ワリナー)アレックス・シャープ(トレヴァー・チャドウィック)マルト・ケラー(ベティ・マクスウェル)ジョナサン・プライス(マーティン・ブレイク)2023年・110分・G・イギリス原題「One Life」2025・03・12・no40・シネマ神戸no17追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.27

コメント(1)

-

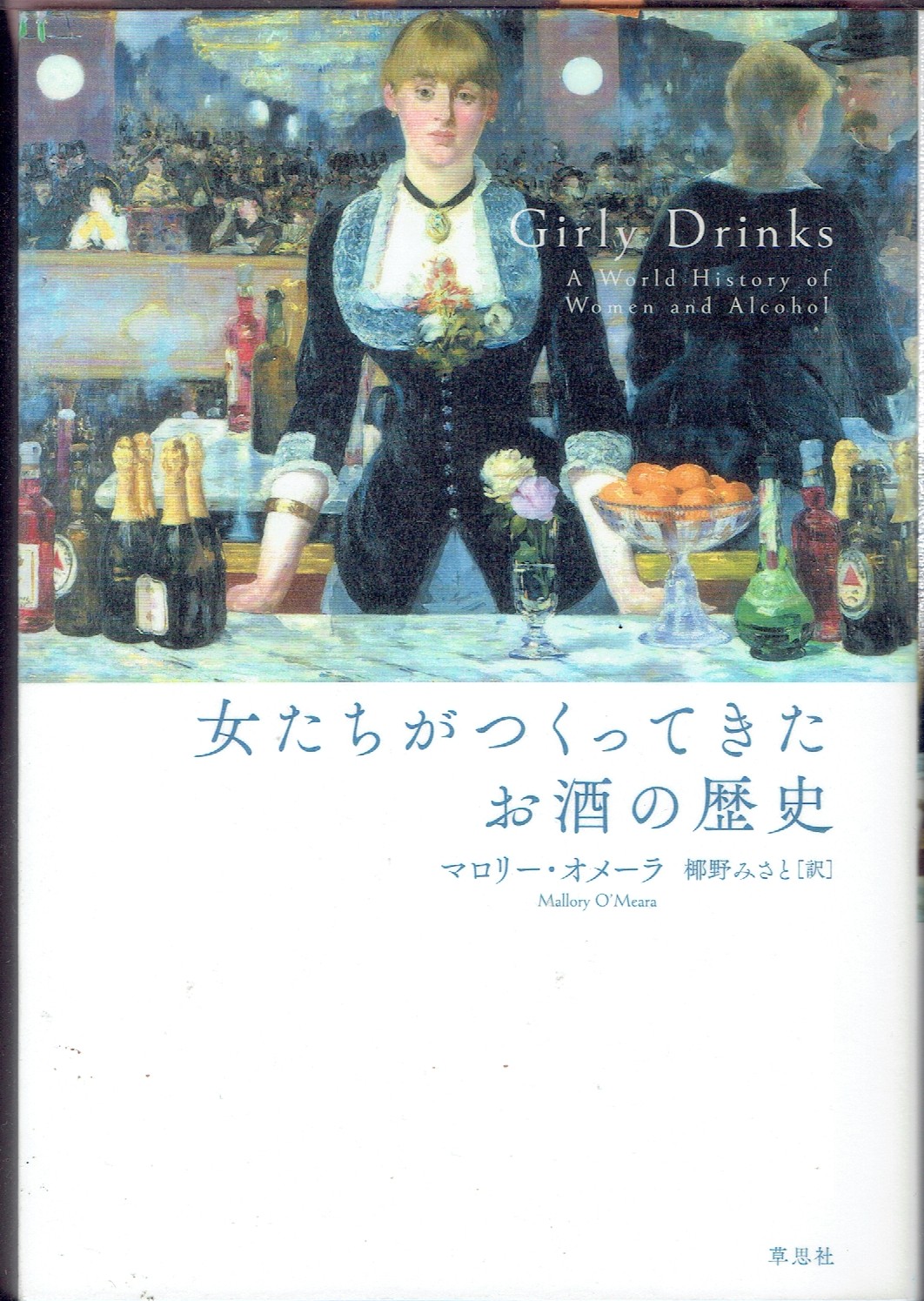

週刊 読書案内 マロリー・オメーラ「女たちがつくってきたお酒の歴史」(椰野みさと訳・草思社)

マロリー・オメーラ「女たちがつくってきたお酒の歴史」(椰野みさと訳・草思社) 市民図書館の新刊の棚で見つけて「女がお酒をつくる?」 と手に取ると、いきなり「ガーリィードリンクって何」ってなに? で、ジーっと見ているとGirly Drinksという英語の表記が目に入って、「ふーん、そういうことか」 で読み始めて、面白いのなんのって状態に入りましたが、分厚いんですね。450ページですから。マロリー・オメーラ「女たちがつくってきたお酒の歴史」(椰野みさと訳・草思社)です。 ようするに「お酒」をネタにした「全世界史」です。 前半は酒造と飲酒の人類史、なにせ第1章はメソポタミアの酒造の歴史、有史以前ですね。第2章がクレオパトラのエジプト対カエサルのローマ、古代の地中海世界をアルコール飲料を通してみるというわけですが、こんな始まりです。酒好きだったクレオパトラ クレオパトラは古代世界でもっとも名の知れた女性であっただけでなく、もっとも悪評高かった女性でもあり、それは今日なお変わらない。彼女のことを強力な統治者、フェミニストの象徴、あるいは政治手腕の持ち主だと考える人もいる。多くの人はそれよりも身勝手で浮気性の女性か、あるいは罪深い誘惑者だったと考えている。しかし誰にどう思われていようが、死後2000年も経ってなお、クレオパトラが何者かを知らない人はいない。(P35) で、お酒とどう関係するの? 古代社会においてクレオパトラは、現代社会でも危険な存在、つまり「力を振るう女」という位置づけだった。ローマの指導者たちは彼女に対する中傷キャンペーンを展開し、その印象操作が永続的な成功を収めたことで、世界が抱くクレオパトラのイメージは貶められた。聡明で行動力のある女性ではなく、悪質で好色で野性的な人物として印象づけられた。このような悪評がつくり上げられた理由のひとつには、クレオパトラがお酒好きの女だったことがある。(P36) ここから、あの時代のお酒論議が始まります。というわけで、女性の視点、ジェンダー・フリーの眼から「お酒」を通して世界を見なおす! というわけで、目から鱗! です(笑)。 数十年前の高校世界史の世界認識が「へー、そうだったのか?!」 と揺さぶられますね。 たとえば、第3章ではビールを作って飲む中世の修道女の話題です、修道女!ですよ、修道女!(笑)。 読み切るには、チョット、辛抱がいりますが、ボクにとっては、ここの所面白がっている女性の研究者による力作、「絵」から、こんどは「酒」でしたから、フフフでした。 目次貼っておきますね。目次だけでも面白いかもですね(笑)。 目次 はじめにガーリードリンクって何?錬金術のようなアルコールの世界女と酒の新たな発見の旅 第1章 酔った猿とアルコールの発見――有史以前高カロリーのアルコールが進化をもたらす古代メソポタミアで女性が仕切っていた醸造業ビールをつかさどる女神ニンカシ古代エジプトではビールは労働者階級、ワインは上流階級ハンムラビ法典によって自由が失われていく女性たち 第2章 クレオパトラの飲酒クラブ――古代世界酒好きだったクレオパトラ古代ギリシャでは女性の飲酒は言語道断エトルリアの女性は酒好きで驚くほど美しい並外れた知識と能力を身につけたクレオパトラローマ帝国で世界初のガーリードリンクローマにとって危険なカエサルの恋人クレオパトラとアントニウスの「真似できない生き方の人々」ローマが恐れた官能的な快楽と反道徳性の象徴 第3章 聖ヒルデガルトと修道女たちの愉しみ――中世前期ビールの歴史を変えた修道女貧しい女性の生きる術だったエールワイフホップの効用を世界に広めたヒルデガルト唐の時代の女性は大いにお酒を楽しんだ日本の酒造りは少女たちの「口嚙み」インドの女性たちはお酒で魅力を増す中世ヨーロッパの女性たちにはアルコールは罪ではなく生存の手段 第4章 李清照と悪魔の日曜学校――中世中期詩人李清照の酒と文学の世界お酒の販売でのさまざまな困難アメリカ先住民はサボテンからワインをつくっていたモンゴルの遊牧民は男と女が競い合って酒を飲む自分の声を見つけていた李清照女の追い出しと日本酒造り酒に酔った感情を表現した先駆者 第5章 規範を笑い飛ばすメアリー・フリス――ルネサンス期ブームを巻き起こした男装のメアリー・フリス独身女性は醸造業から締め出されたアフリカでも女性主導の酒造り蒸留酒の発見―錬金術師マリア蒸留業が女性を魔女に仕立てるメアリー・フリスの偽装結婚 第6章 女帝エカテリーナのウォッカ帝国――18世紀ロシアの王位に惹かれたエカテリーナの結婚家事をしながら酒造りをするベトナムの女性たち初期のアメリカで大規模な施設での醸造を支えた奴隷労働クーデターの報償はウォッカイングランドの「狂気のジン時代」スコットランドの人気酒ウイスキースペイン人による植民地化に反抗した南米先住民の女性たちフランスの女性がワインを飲む新しい酒場「ギャンゲット」エカテリーナ大帝がもたらしたビールの大革新 第7章 未亡人クリコと女性たちを虜にした味――19世紀スパークリングワインの立役者、バルブ=ニコル・クリコ未亡人となり自由を得たバルブ=ニコルマクシ族の女性がつくるキャッサバのビールカクテルのレシピ本アメリカ西部開拓時代の酒好きの女性たち19世紀パリのカフェにはレズビアンの女性客が集まった国際的な人気を得たヴーヴ・クリコのシャンパン女性がつくっていたアイリッシュウイスキーとスコッチウイスキーアメリカンウイスキーを密造する武装した女性たちウォッカを密造する農村女性たちシャンパン造りに革命を起こしたヴーヴ・クリコ日本最大の酒蔵を築き上げた未亡人、辰馬きよアルコールの世界における女性たちの影響力 第8章 エイダ・コールマンと「アメリカン・バー」――20世紀カクテル界の新しい女王エイダ・コールマンビール売りで自立する先住民の女性たち二十世紀初頭のメキシコでも飲酒とプルケの醸造・販売が規制アメリカの禁酒運動と女性参政権運動エイダ・コールマンの「ハンキーパンキー」パリジェンヌを魅了した「緑の妖精」アブサンアメリカン・バーのもうひとりの女性バーテンダー 第9章 密輸酒の女王ガートルード・リスゴー――1920年代禁酒法の成立と白人女性の参政権社会規範を無視するアメリカ女性「フラッパー」の登場禁酒法のおかげでカクテルパーティーが発展「密売の女王」ガートルード・〝クレオ〟・リスゴー日本の「モガ」の出現と、新しいソビエト体制下の女性たちカナダの禁酒法莫大な財産を築きメディアの寵児となったクレオ違法酒場で活躍する女性たち禁酒法の顔、メイベル・ウィルブラント禁酒法撤廃を勝ち取った女性たち 第10章 テキーラとズボンとルーチャ・レジェスの栄光――1930~40年代メキシコの女性たちの葛藤を体現した歌手、ルーチャ・レジェス韓国でもキムチや酒造りは女性の仕事武器を持って立ち上がった南アフリカの女性たち日本の農村には女性限定の酒盛りもあったルーチャ・レジェスはテキーラを飲んで女性の真実の姿を表現した女性のアルコール依存症に対する偏見と闘ったマーティ・マン「ガーリードリンク」を好まない女性たちバーカウンターから締め出される女性たち持ち帰りやすい缶ビールの出現ルーチャ・レジェスの傷つけられた女性像 第11章 サニー・サンドと「ビーチコマー」――1950年代ティキ文化発祥のティキ・バー女性は家庭での良きホステスイギリスとオーストラリアで女性向けのお酒が発売人目を引く真っ赤な封蠟禁酒法廃止後も規制の厳しい地域ハリウッドの女性セレブたちが愛したビーチコマー南アフリカ先住民の女性たちの大規模な抗議活動LGBTQのコミュニティを求めてティキはアメリカ史上もっとも長い飲酒文化のトレンドとなった 第12章 レディースナイトはベッシー・ウィリアムソンとともに――1960~70年代スコッチのファーストレディ、ベッシー・ウィリアムソンバーに入る権利を獲得した女性たち女性客を目当てにバーにやってくる男性たちストーンウォール暴動の口火を切ったマーシャ・P・ジョンソン世界でもっとも成功したウイスキーワイン業界への女性の進出テレビでワインを飲む女性「バーボンの不良女子」ラクシ造りのために立ち上がったネパールの女性たち自家醸造が合法となった南アフリカストレートのスコッチはガーリードリンク 第13章 ジョイ・スペンスのアニバーサリーブレンド――1980~90年代世界初の女性マスターブレンダー、ジョイ・スペンス妊婦の飲酒は是か非か男の子みたいに好き放題に騒ぐ女の子「飲み物から目を離すな!」二〇〇種以上の香味を嗅ぎ分けるウイスキー業界でも女性マスターブレンダーが相次ぐビール業界初の女性ブリューマスターの誕生アルコポップの流行と衰退カクテルとスピリッツの世界でもっとも影響力のある女性 第14章 ジュリー・ライナーは午後三時過ぎのバーテンダー――2000年代人気を集めたジュリー・ライナーのクラフトカクテル生活の一部として酒を飲む女性たちニューヨークのカクテルシーンを変えた「フラットアイアン・ラウンジ」女性杜氏、町田恵美ジュリー・ライナーの闘い 第15章 アピウェ・カサニ・マウェラの新風――2010年代マスター・ブリューワーの資格を取得した最初のアフリカ系黒人ダイエットを組み合わせたカクテル「スキニーガール」「ワインママ」への賞賛と非難黒人女性が過半数を占める酒造会社ビール造りに情熱を注ぐ修道女アルコール産業の女性たちが組織化し活動を始めた女性愛飲家たちの組織醸造の世界に戻る女性たちの闘い エピローグ女性と飲酒の歴史はどこに向かうのか女性達はこの先もお酒を造り飲み続けるだろう 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.27

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年3月25日(火)「元町駅前、春爛漫!」元町あたり

「元町駅前、春爛漫!」 徘徊日記 2025年3月25日(火)元町あたり JRの元町駅の東改札を出ると、まぶしい光が射しこんでいて、そっちがわ、南の正面、春爛漫! でした(笑)。ボクはコブシだと思っているのですが、白木蓮かもしれません。満開! でしたよ。 記念写真を撮っていらっしゃる、ご旅行の方らしいアベックもいらっしゃいましたが、チョット、角度を変えて、もう一枚。 少しアップでもう一枚。 青空を背景にもう一枚。 三人組のハイティーンと思しき少女たちが、それぞれゴロゴロのスーツケースをころがしながら、花を見上げながら何ごとか会話していらしゃいました。「ホテルはサンミヤの向うよ。」「歩いていく?」「うん、とりあえずチェックインね。」 いやあ、「あのー、サンノミヤ、なんですけど。」 と、心の中でつぶやきましたが、まあ、春に免じて黙っていましたよ(笑)。ボクは今からサンミヤのキノシネマ迄歩きますね。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.03.26

コメント(1)

-

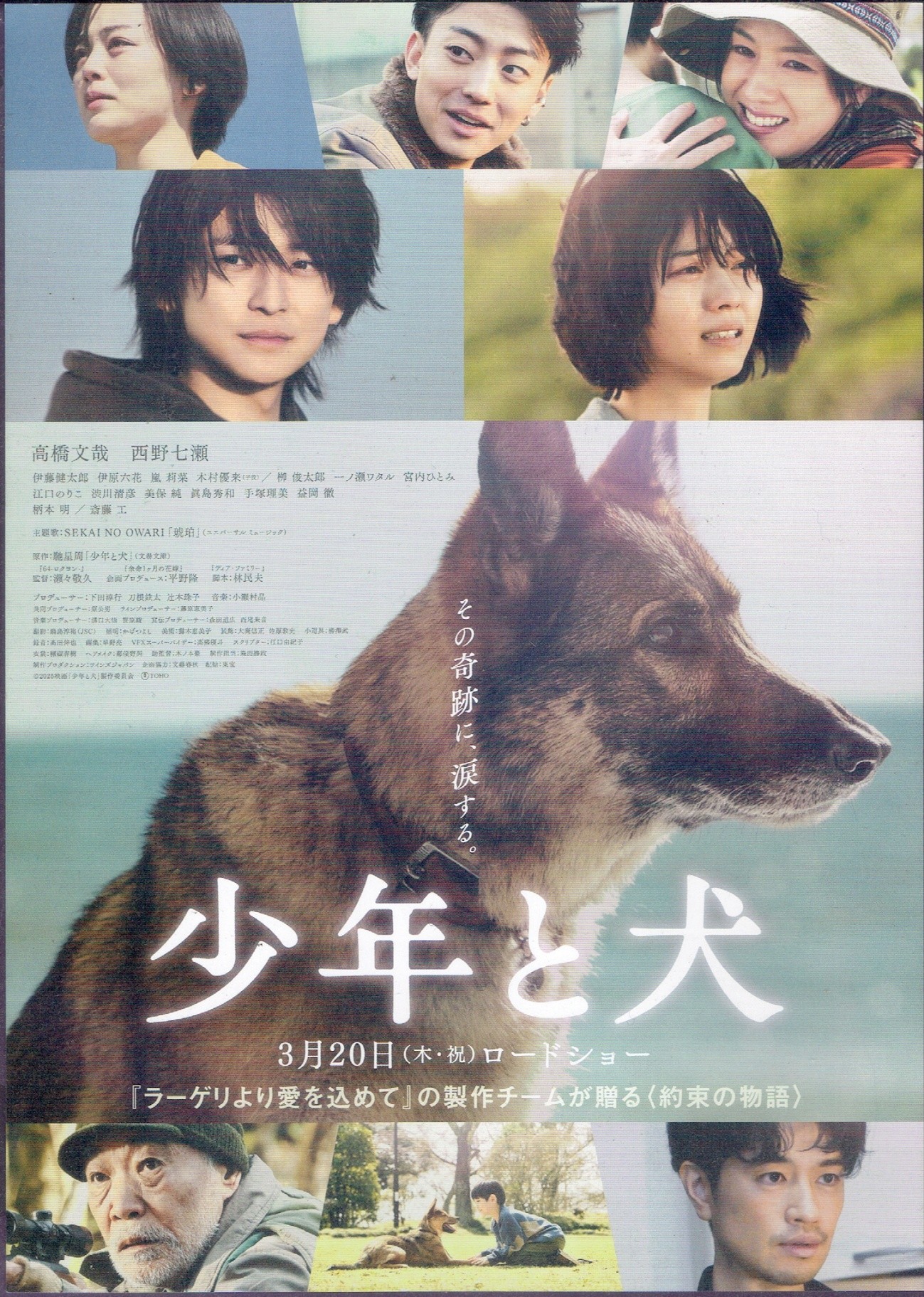

瀬々敬久「少年と犬」109シネマズハットno58

瀬々敬久「少年と犬」109シネマズハット 瀬々敬久監督の映画は、「64」、「菊とギロチン」、「ラーゲリより愛を込めて」、「春に散る」と、ここのところ、ちょくちょく見ています。別に追いかけているという意識はありません。ボク的価値観にすぎませんが、最近の「邦画」、だから、ここのところの日本映画に対して、「なんだかなあ???」 という気分が強くて見る気がしないんですが、この人だけは、なんというか、あのころ見た日本映画の空気! を伝えてくれている気がして、だから、まあ、どの映画も実直でダサい展開(笑) なのですが、世の中に対して「それでいいのかよ!」 って、いいたい気分が漂っている作品を作っていらしゃる気がするんですよね。 今という時代、そういう雰囲気で頑張るのって大変だと思うのですが、よく頑張っていらっしゃるんじゃないでしょうか(笑)。 で、見たのは「少年と犬」でした。よかったですね!(笑) 今や、もう、過去の話なのでしょうがAKB48という、老人には騒がしいだけで、意味不明のボーカルグループが「ヘビー・ローテーション」という、ドタバタいそがしい盆踊りみたいな歌で、一世を風靡したことがありましたが、まさか、あの歌で、これまた、馳星周の「少年と犬」という、一世を風靡した「震災後小説集」をネタに、70歳を越えた老人のこころをこれだけ揺さぶる「ボーイ・ミーツ・ガール」の物語として紡ぎ出してみせるとは! でしたね。 出てくる役者さんたちは、まあ、みなさんヘタクソで、柄本明の演技が、妙に浮いて見える映画なのですが、にもかかわらず、少年を演じた高橋文哉くんと、少女を演じた西野七瀬さんには拍手!でしたね。 映画の中で「ヘビー・ローテーション」が聴こえてくるのは、二度だけなんですけれど、ラストシーンで、暗転して、ボクが待っていたのは「アイ・ウォン・チュー♪」 でしたね。もっとも、聞こえてきたのは、劇中では一度も聞こえてこなかった「SEKAI NO OWARI」とかいう歌で、ずっこけましたけど、瀬々敬久監督には拍手!でした。監督 瀬々敬久原作 馳星周脚本 林民夫企画プロデュース撮影 鍋島淳裕編集 早野亮音楽 小瀬村晶主題歌 SEKAI NO OWARIキャスト高橋文哉(中垣和正)西野七瀬(須貝美羽)伊藤健太郎(沼口正)伊原六花(中垣麻由美)柄本明(片野弥一)宮内ひとみ(内村久子)斎藤工(内村徹)嵐莉菜木村優来栁俊太郎一ノ瀬ワタル江口のりこ渋川清彦美保純眞島秀和手塚理美益岡徹2025年・128分・G・日本2025・03・20・no044・109シネマズハットno58追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.26

コメント(1)

-

ベランダだより 2025年3月23日(日)「これは、カタバミですか?」ベランダあたり

「これは、カタバミですか?」 ベランダだより 2025年3月23日(日)ベランダあたり 陽気に誘われて団地をフラフラして、我が家のベランダまで帰ってくると、こんな黄色い花が、こっちをのぞいていました。「これって、ぺんぺん草?」「カタバミかなあ?」「知らんの?」「シラーん!」「フーン?」「ようするに草よ!」 最近、ベランダの新芽を漁るヒヨドリ君との戦いに疲れているチッチキ夫人がなんとか守り抜いたのがこの花です。 名前は知りません(笑)。 で、棟のまわりでは水仙の花が元気いっぱいです。 こんなんとか。 こんなんとか。 こんなんとか。 それぞれ、品種は違います。徘徊をはじめた頃は気にして調べましたが、今は気になりません。調べたことも忘れました。グーグル・フォトとかで調べる便利な方法も知りましたが、「まっ、いいかな。」 で笑ってすみます。それって、老いでしょうか?(笑)にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.03.25

コメント(1)

-

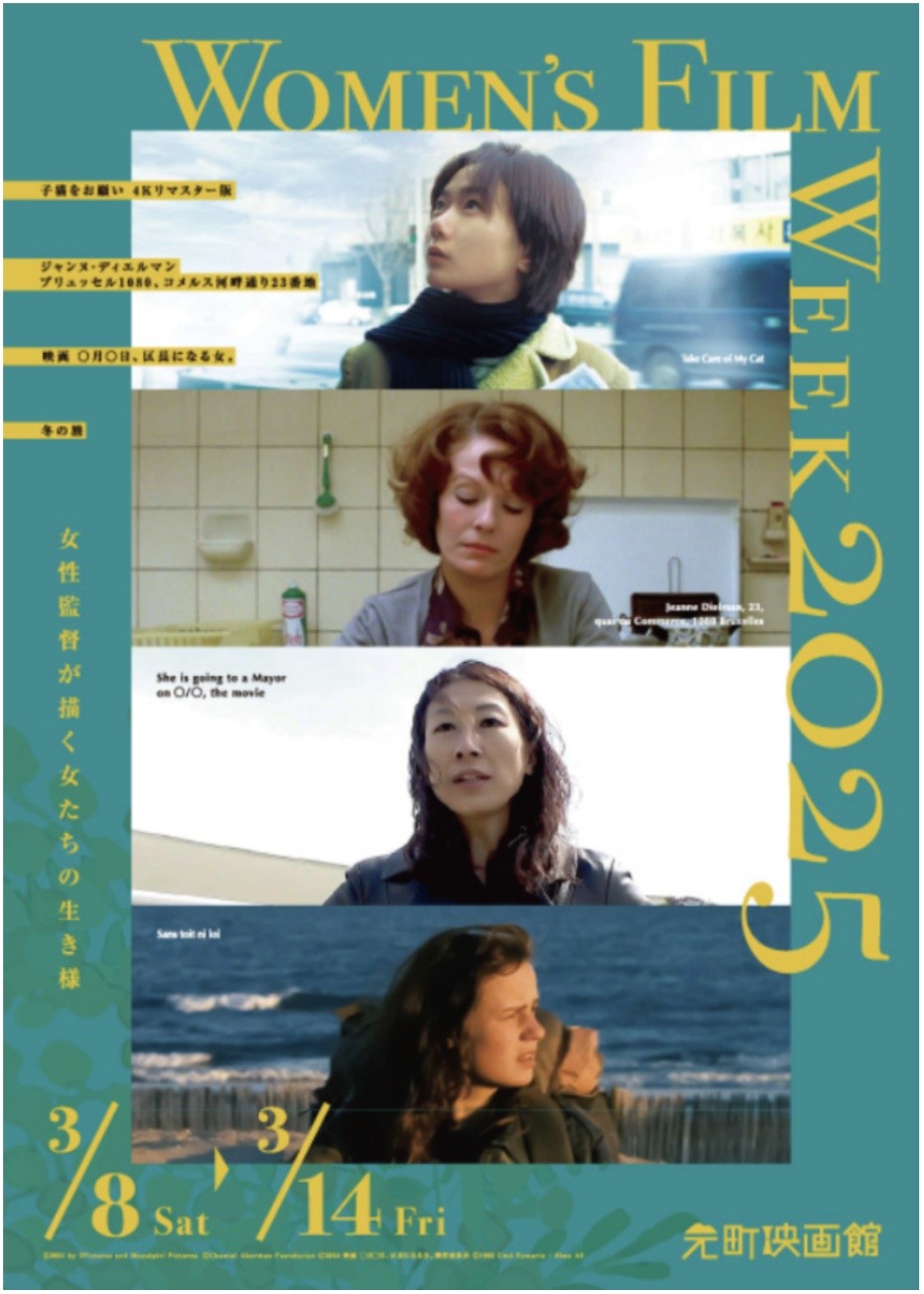

アニエス・バルダ「冬の旅」元町映画館no290

アニエス・バルダ「冬の旅」元町映画館 元町映画館で、3月8日(土)からWomen’s Film Week 2025 という企画をやっていて、『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』、『冬の旅』、『子猫をお願い』、『映画 ◯月◯日、区長になる女。』の4本のラインアップだったんですが、見たのはアニエス・バルダ監督の「冬の旅」でした。1985年の作品です。 以前、元町映画館でバルダ監督の特集だったかをやったときに、見たような気もしていたんですが、「まあ、そうはいっても、アニエス・バルダ、見直しても悪くあるまい。好きやし。」 で、見始めて、畑の溝のような所で死んでいる女性の姿を見て、「ああ、見たことある!」 と、ようやく確信(笑)しました。 一人の若い女性の「死」から始めて、その女性の「生」の軌跡を描いています。だから、「ああ、よかった!」 を求めて見ているわけにはいきません。疲れました。アニエス・バルダさん曰く「これが、現実世界!なんです。」 なんです。 誰も「自由に生きたい一人の人間」 を支えたり、手を差し伸べたり、きちんと前に立って話しかける人さえ登場しません。40年前のフランスの映画です。「そういう時代の、そういう社会やったんや!」 と割り切りたいところですが、帰ってきて、ネットに氾濫している、最近、御覧になった方たちのレビューとかを見て啞然です。「そんなふうにしていると、そうなるのは仕方がない」 下手をすると、今の方が、ヤバいですね。ほんとに、仕方がないんでしょうか? まあ、一言、そうつぶやくほかありませんね。 唐突ですけど、「ハマスがああだから、イスラエルがああするのも仕方がない。」 今、ガザで起こっているジェノサイドをそんなふうに言う人がいることをフト思い出しました。 アニエス・バルダが、この映画を撮って40年、世界は、この映画で、1980年代の女性監督が訴えんとした「なにか」 を考えるリテラシーというか、辛抱というかすら失っていきつつあるようです。実は、今の社会って、本当にヤバいんじゃないでしょうかね。自己責任とか、聴こえはいいですけど、勝手に死ね! ってことだって、みんな気づいているんでしょうかね。この映画って、40年早く、そういう世界について、バルダさんは「これでいいのか!」 って問いかけていると思うんですけど(笑)。なにはともあれ、アニエス・バルダに拍手!でした。監督・脚本・編集 アニエス・バルダ撮影 パトリック・ブロシェ編集 パトリシア・マズィ音楽 ジョアンナ・ブルズドビチュサンドリーヌ・ボネール(モナ)マーシャ・メリル(ランディエ教授)ステファーヌ・フレス(ジャン=ピエール)ヨランド・モロー(ヨランド)パトリック・レプシンスキ(ダヴィッド)ジョエル・フォッス(ポロ)マルト・ジャルニアス1985年・105分・フランス原題「Sans toit ni loi」英題「Vagabond」2025・03・14・no041・元町映画館no290追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.25

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年3月23日(日)「これって、ボケ?」団地あたり

「これって、ボケ?」 徘徊日記 2025年3月23日(日) 団地あたり いよいよ、春ですね。本日は快晴なり! とか何とか声に出して言いたい陽気で、団地の中をフラフラしました。梅が目当てだったのですが、途中で見つけたのがこの花です。これってボケですよね。 団地の、まあ、かっこよくいえば緑地、ふつうにいえばに藪の中の、このあたりに「木瓜」の木が植わっている、いや、生えているのは、徘徊も年を重ねてきたせいで知っていましたが、咲いていましたよ。 チョット、アップで、とか思って画面がよく見えないスマホカメラで撮ったのですがピンボケでした。半ボケ老人が、ボケスマホで、ボケを撮ったつもりがピンボケです。なんのこっちゃ!? ですね(笑)。ついでに、もう一枚、ピンボケ これは、ちょっと離れて撮って見ました。 ネっ、まだ緑のとはいえない藪の中、枯れ草の中、それでも春! してるでしょ(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.03.24

コメント(1)

-

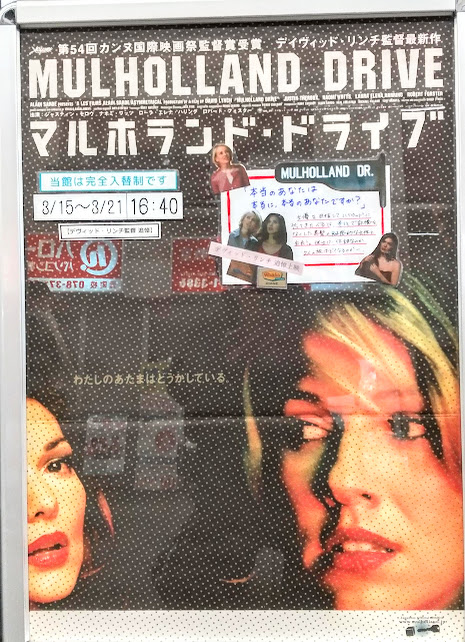

デビッド・リンチ「マルホランド・ドライブ」元町映画館no292

デビッド・リンチ「マルホランド・ドライブ」元町映画館 2025年1月15日に78歳で亡くなったデビッド・リンチ監督の追悼特集として「マルホランド・ドライブ」という2001年の作品が、元町映画館で上映されているのを知ってやって来ました。 なんと、お客はボクを入れて5人でした。「デビッド・リンチって有名なんちゃうの?それに、この作品代表作の一つやろ、見たことないけど。」 とか、思いながら、ノンビリ見終えました。お客のいない映画館大好きです。映画館には申し訳ないですけど。 でも、見た感想は、一言。えらいもんですねえ、全くわかりませんでした(笑)。 ディテールは異様に面白いのですが、それをつなぐコンテクストというか、筋道が見つかりません。 記憶喪失のリタと、やたら色っぽいカミラ・ローズ(ローラ・エレナ・ハリング)。カナダきた田舎娘べティと死体になっていたはずのダイアン(ナオミ・ワッツ)。アパートのおばさんのココと監督のお母さんのココ(アン・ミラー)。 とりあえず、この3人(だから6人の登場人物)もの一人二役にポカーン??? で、鍵とか、黒い箱とか、死体とか、フィクサー風の登場人物にハテナ? の山で、とどのつまりは「ここで終わるんかい!」 でした(笑)。 見終えて、映画館の、狭いですが、ロビーにいた見ず知らずの青年に、思わず「わかりました?」 と声をかけると「うーん、よくわからなかったけど、意味深で面白いですよね(笑)」 すると、後から出てこられた年配の女性が「いいのよ、いいのよ、デビッド・リンチはわからなくて。」 と明るくおっしゃって、その後ろの、これまた年配の女性が「そう、そうよね。わかりたがっていらっしゃるの?たいへんねえ。リンチなのに(笑)。」 徘徊老人は「えー、ウーン、だってぇ!」 と、絶句でした。でも、まあ、取り合えず、「でも、まあ、わからなくってもいいんだ!」 と、安心したのですが、帰宅して、気になってネットをいじっていると、監督自身の10のヒントとかに行きあたったので貼っておきますが、今からご覧になる方は読んでおかれるといいかもですね。まあ、ボクには、考え直す元気はありませんけど。 それにしても、見終えた後の映画館のロビーの雰囲気がよかったですね。 元町映画館に拍手!でした(笑)。1.Pay particular attention in the beginning of the film: At least two clues are revealed before the credits.映画の冒頭に注意せよ。クレジットの前に少なくとも2つの手がかりが映し出されている2.Notice appearances of the red lampshade.赤いランプに注目せよ3.Can you hear the title of the film that Adam Kesher is auditioning actresses for? Is it mentioned again?アダムがオーディションを行っている映画のタイトルは? そのタイトルを再び誰かが口にしているか?4.An accident is a terrible event—notice the location of the accident.恐ろしい事故ーそれが起きた場所に注目せよ5.Who gives a key, and why?誰が鍵をくれた? なぜ?6.Notice the robe, the ashtray, the coffee cup.バスローブ、灰皿、コーヒーカップに注目せよ7.What is felt, realized and gathered at the Club Silencio?クラブ・シレンシオで、彼女たちは何を感じ、何を理解し、何を手に入れた?8.Did talent alone help Camilla?カミーラは才能のみで成功を勝ち得たのか?9.Note the occurrences surrounding the man behind Winkie’s.ウィンキーズの裏にいる男の周囲で起こる出来事に注目せよ10.Where is Aunt Ruth?ルース叔母さんはどこにいる?監督・脚本・製作総指揮デビッド・リンチ製作総指揮 デビッド・リンチ撮影 ピーター・デミング美術 ジャック・フィスク衣装 エイミー・ストフスキー編集 メアリー・スウィーニー音楽 アンジェロ・バダラメンティキャストナオミ・ワッツ(ベティ・エルムスとダイアン・セルウィン)ローラ・エレナ・ハリング(リタ記憶喪失 カミーラ・ローズ)ジャスティン・セロー(アダム・ケシャー 映画監督)アン・ミラー(ココ:ミセス・ルノワ アダムの母親)ロバート・フォスター(ハリー・マックナイト刑事)2001年・146分・PG12・アメリカ原題「Mulholland Drive」2025・03・18・no043・元町映画館no292追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.24

コメント(1)

-

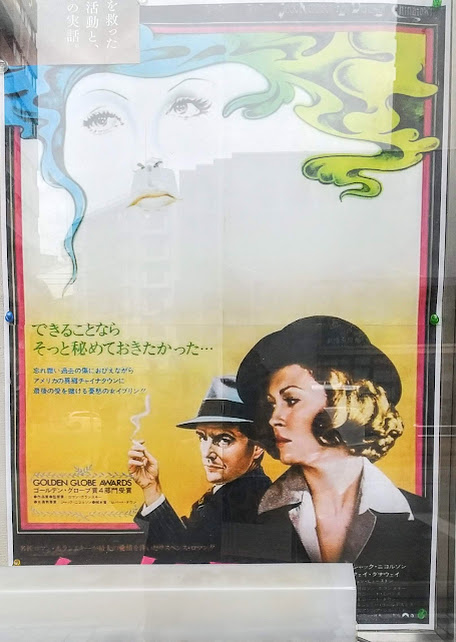

ロマン・ポランスキー「チャイナタウン」シネマ神戸no16

ロマン・ポランスキー「チャイナタウン」シネマ神戸 もう、記憶がぐちゃぐちゃで、経験の前後というか、順番というかが、いい加減も甚だしいのですが、ボクの50年の映画体験の始まりの映画!(笑) で、以来、ずっとボク的ベストワンだと思い込んでいて、人にもそういっていた作品が、新開地の名画座シネマ神戸でかかっていると知って、50年ぶりに見なおしました。 見たのはロマン・ポランスキー監督の「チャイナタウン」です。ひさびさに、納得でした!(笑) 20代だった、あの当時、何に興奮したのか、今では定かではありませんが、ジャック・ニコルソン演じる探偵ギテスの鼻が、チンピラ風のおニーちゃん削がれるシーンと、モーレイ夫人役のフェイ・ダナウェイの頭を銃弾が吹きとばすラスト・シーンが、やっぱり、驚きだったんでしょうね。 今回は、まあ、知っていて見ていますから、ナイフを操るチンピラのおニーチャンちゃんが、監督のポランスキーだとか、一番の悪人が、あのジョン・ヒューストンだとかいうことを面白がる余裕もあるわけですから、あの頃の衝撃の再体験というわけにはいきませんでしたが、やっぱり面白かったですね。いちばん可哀想な人が、結局、救われない。 まあ、一言で言えばそういうお話で、今でも、あの当時でも、そこのところが、ボクにはよかったんですね。 いちばん可哀想なフェイ・ダナウェイは、同じころに見た「俺たちに明日はない」でも、壮絶な最期を遂げるわけで、多分、その二度の彼女の姿で、「ボク的、永遠のベストワン女優!」 の位置を確固たるものにしたんでしょうね。同じころ、アカデミー賞の主演女優賞をお取りになった気がしますが、その後、彼女は、これは!という作品に登場することがなくて、ボクの記憶から消えてしまうんですね。まあ、だから永遠なのですが、調べて見ると、84歳でご健在のようです。よかった、よかった(笑)。 で、もう、お一人の主演男優、探偵役のジャック・ニコルソンも好きですね。今回、感心(?)したのは、この作品の当時、彼は30代の後半だったはずなのですが、もう、すでに髪の毛が薄いことでした。笑うべきことではありませんが、笑いました(笑)。 50年ほど昔のことですが、この映画を見たあと、「イージーライダー」から、「さらば冬のカモメ」、「カッコーの巣の上で」、「シャイニング」、「バットマン」のジョーカーまで、まあ、あれこれ追いかけましたね。インチキ臭さがサイコー!ですね。 やっぱり、男優では、彼がボク的ベストワン! でしょうね(笑)。「チラシはないの、やっぱり?」「はい。何にもありません。この解説も、そこのポスターも、お客さんからお借りしたものです(笑)。」「ええー、コレ、50年前のポスターですか?」「はい、多分。」 カウンターにいらっしゃた支配人さんとの会話です。で、劇場のロビーに飾られていたのがこのポスターです。 というわけで、思い出のというか、思い出とのというかの再会でしたが、「なんで、この映画の題名はチャイナタウンなの?」 って、当時、考えたことを思い出しました。「なんで、なんですかね?」監督 ロマン・ポランスキー製作 ロバート・エバンス脚本 ロバート・タウン撮影 ジョン・A・アロンゾ美術 リチャード・シルバート衣装 アンシア・シルバート編集 サム・オースティーン音楽 ジェリー・ゴールドスミスキャストジャック・ニコルソン(ジェイク・ギテス 探偵)フェイ・ダナウェイ(エヴリン・モーレイ)ジョン・ヒューストン(ノア・クロス 富豪)ペリー・ロペス(エスコバー警部)バート・ヤング(カーリー)ベリンダ・パーマーロマン・ポランスキー(ナイフ男)1974年・131分・PG12・アメリカ原題「Chinatown」配給 パラマウント2025・03・12・no39・シネマ神戸no16追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.23

コメント(1)

-

徘徊日記2025年3月22日(土)「元町駅前に春が来ていました!」元町あたり

「元町駅前に春が来ていました!」 徘徊日記2025年3月22日(土)元町あたり 今日は3月22日です。朝から快晴です。自宅から垂水に降りる原付に乗るのにオバー・ズボンをやめました。手袋も、普通の皮手袋です。 で、いつものように垂水から元町までJRに乗って、元町駅の東口の改札を出て、交番横の横断歩道で「えっ?」 でした(笑)。 元町駅前に春が来ていましたよ! 三宮商店街の入口の並木の白木蓮が咲いています。 通りがかる、たくさんの人たちに、この花を気にかける様子はありません。でもね、昨日も、ここを通ったんですけど、こんなに咲き誇ったのは今日の出来事なんですよ! まあ、ボクも、昨日は急いでいたので気づかなかっただけなのかもしれませんけど(笑)・ まあ、そういうものなのかもですが、先日の、北長狭のアーモンドはもう満開です。交番前のイペはまだ枯木です。 いつになく寒かった神戸にも、春が、ジワジワやって来つつあるようです(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.03.22

コメント(1)

-

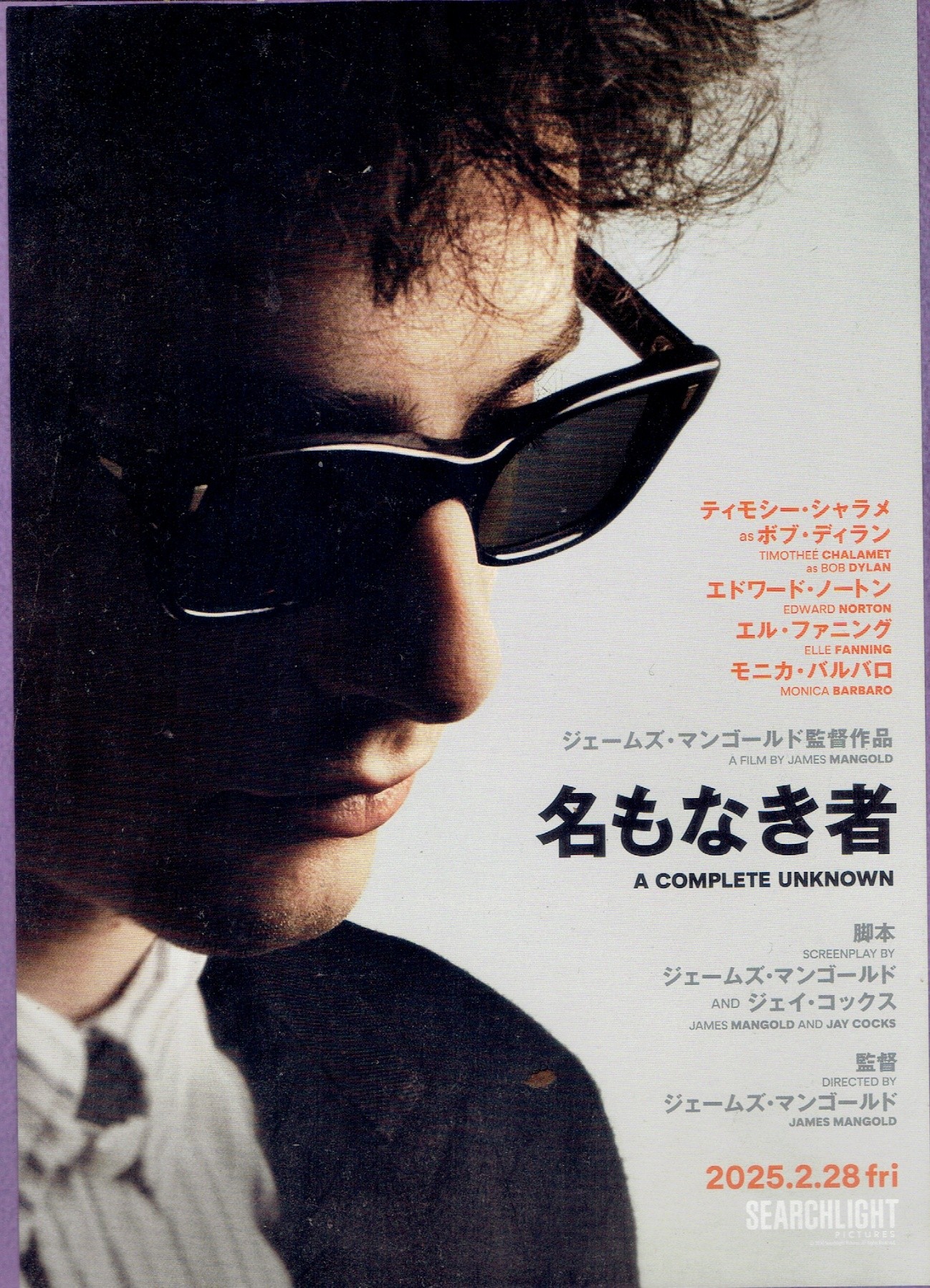

ジェームズ・マンゴールド「名もなき者」 109シネマズハットno57

ジェームズ・マンゴールド「名もなき者」 109シネマズハット 2025年の3月も20日を越えてしまったんですよね。2月に見て、「あー、まいったなぁ・・・」 と、降参した映画なのですが、どうも、感想が書けなくて困っているのが、ネット上では、多分、話題ですね。ジェームズ・マンゴールド監督、人気俳優だそうなティモシー・シャラメ君がディランに扮し、なおかつ、歌ってみせている「名もなき者」です。 劇場が混むことを心配して、神戸の封切の日に見ました。だって、ボブ・ディランなんですから。予告編で、「北国の少女」のさわりが聞こえてきただけでへこたれていたんですが、本編で最初に聞こえてきたのが、ウディ・ガスリーの「わが祖国」、邦題は忘れていましたがこの歌ですね。This land is your land ♪and this land is my land♪From California ♪to the New York island♪ 映画が始まって、すぐです。 ストーリーがどうとか、顔とか声が違うとか似ているとか、全く関係ありません。一気に50年ほど前に、ラジカセに耳を押し付けるようにして聴いていた世界に引き戻されて、あとは聞こえてくる歌、歌、歌、に頭の中をかき回されながら没頭していました。 映画は1960年代のボブ・ディランの、だから、始まりのディランですね、アコースティックからエレキトリックへの転向の姿をティモシー・シャラメという若い俳優が演じていました。それが、何故か、異様にリアル! だったんです。 実はボクが初めてディランを聴いたのは1971年、高校2年の時ですから、ザ・バンドと組むのが、もう、始まっていて、その上、ボクが初めて買ったディランのレコードは「偉大なる復活」(2枚組)です。多分、1975年ですよね。だから、映画のシーンからは10年遅れているんです。なのに、何で、こんなにアコースティック1本で歌っているディランや、美声を響かせているジョーン・バエズ、アメリカンフォークの典型のようなウッディ・ガスリーや、ピート・シーガーの歌や映像に、実体験の記憶を掘り返されるようなリアル!を実感したんでしょうかね(笑)。 とか、なんとか、あれこれ考えていたら同居人のチッチキ夫人が「名もなき者、見てきたわよ。」「で、?」「最初から、最後まで、泣きっぱなしだわよ。」「わが祖国から?」「ディス ランド イズ ユアランド♪でしょ。」「混んでなかった?」「たいしたことなかったわ。前のカップルが『似てたね』とか言ってたけど」「ああ、シャメラ?」「そういう問題じゃないでしょ!この映画は!」「えっと?」「なんで、この映画、アカデミー賞は無視なのよ?まあ、アカデミー賞なんてどうでもいいけど。でね、腹が立ったから口笛文庫でCD買っちゃった。ディラン、4枚組。」「えーっ?ディランなら、あるけど。」「LPでしょ。これはCD!台所で聞けるの!」 うーん、そうくるか! という反応で、すすめたこっちがタジタジでした(笑)。 でも、なんか、わかるんですよね。出てくる俳優さんが似てるとか、似てないとか、歌が上手とかどうとか、そういうことじゃない所に火をつけちゃう映画でしたね。 あの頃、だから、70年代ですけど、ディランとかにかぶれていたようなタイプは、かなり忍耐強い人でも、アル・クーパーのキボードのさわり! が、ちょっとだけ聴こえてくるところで、多分、降参でしょうね。辛抱できるはずがありません(笑)。 アカデミー賞は無冠でしたが、きっと、老人回顧映画だと思われたんでしょうね。でもね、確かに、その時代があって、今、この映画を見て涙をこらえきれない老人はいるんですよ。泣きながら、この映画を見て、「文句あるか!」 ですね(笑)。拍手!監督・脚本・製作 ジェームズ・マンゴールド製作 フレッド・バーガー アレックス・ハインマン ボブ・ブックマン ピーター・ジェイセン アラン・ガスマー ジェフ・ローゼン ティモシー・シャラメ脚本 ジェイ・コックス撮影 フェドン・パパマイケル美術 フランソワ・オデュイ衣装 アリアンヌ・フィリップス編集 アンドリュー・バックランド スコット・モリス音楽プロデューサー ニック・バクスター音楽監修 スティーブン・ギジッキキャストティモシー・シャラメ(ボブ・ディラン)エドワード・ノートン(ピート・シーガー)エル・ファニング(シルヴィ)モニカ・バルバロ(ジョーン・バエズ)ボイド・ホルブルック(ジョニー・キャッシュ)チャーリー・ターハン(アル・クーパー)ダン・フォグラー(アルバート・グロスマン)ノーバート・レオ・バッツ(アラン・ローマックス)スクート・マクネイリー(ウッディ・ガスリー)初音映莉子(トシ・シーガー)2024年・140分・G・アメリカ原題「A Complete Unknown」2025・02・28・no028・109シネマズハットno57追記2025・03・21最後に「わが祖国」(This land is your land)の歌詞貼っておきます。This land is your landThis land is your land and this land is my landFrom California to the New York islandFrom the redwood forest to the Gulf Stream watersThis land was made for you and meAs I went walking that ribbon of highwayI saw above me that endless skywaySaw below me that golden valleyThis land was made for you and meI roamed and rambled and I've followed my footstepsTo the sparkling sands of her diamond desertsAll around me a voice was soundingThis land was made for you and meWhen the sun come shining, then I was strollingAnd the wheat fields waving and the dust clouds rollingThe voice was chanting as the fog was liftingThis land was made for you and meThis land is your land and this land is my landFrom California to the New York islandFrom the redwood forest to the Gulf Stream watersThis land was made for you and meWhen the sun come shining, then I was strollingAnd the wheat fields waving and the dust clouds rollingThe voice come a-chanting and the fog was liftingThis land was made for you and me追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.22

コメント(3)

-

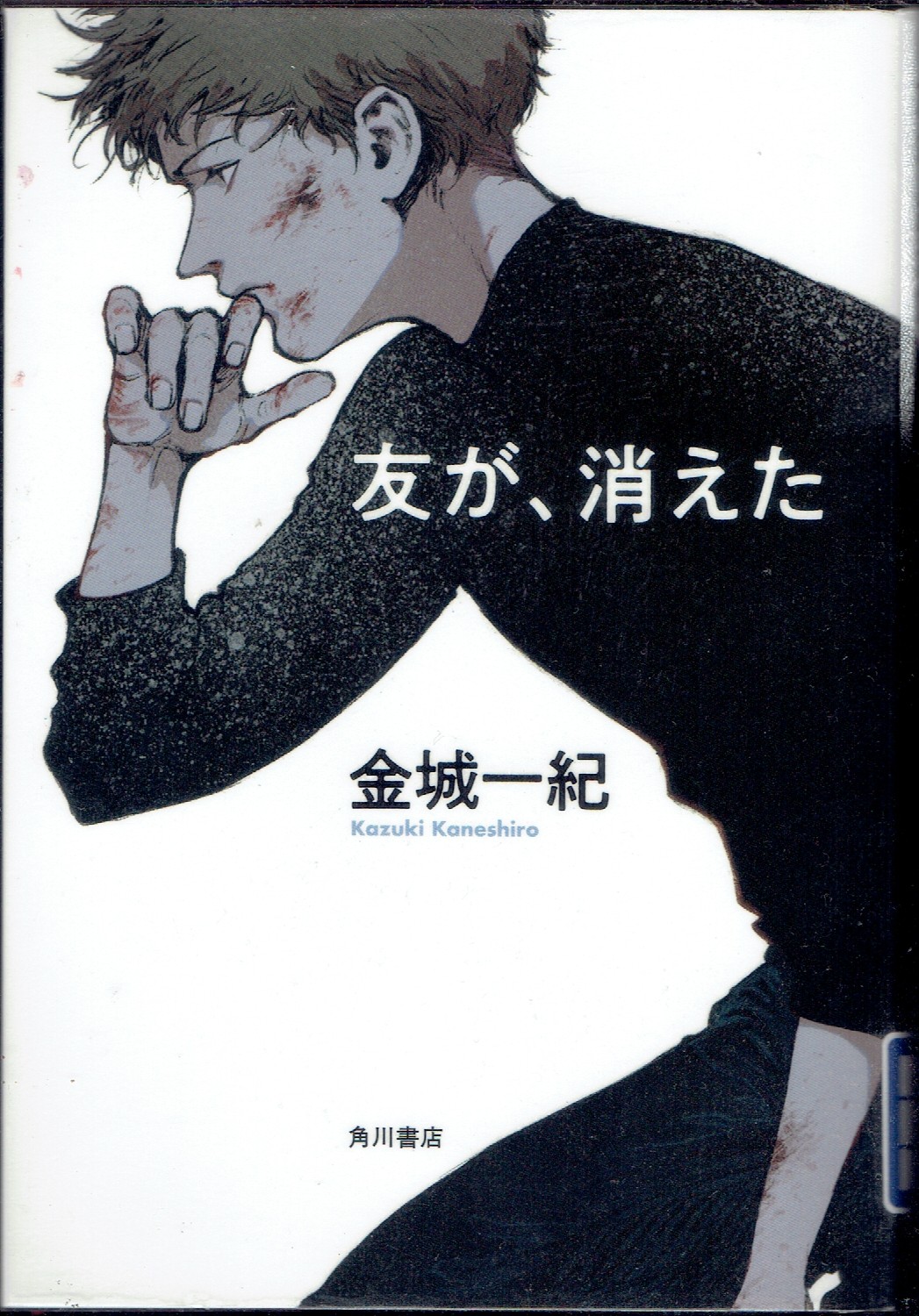

週刊 読書案内 金城一紀「友が、消えた」(角川書店)

金城一紀「友が、消えた」(角川書店) 今や、映画の方が、いや、映画も忘れられているかもの「GO」(講談社文庫・角川文庫)の、あの金城一紀の新刊が2024年の12月に、書き下ろしで出ていました。 図書館の新入荷の棚で見つけて、即借り、則読了です(笑)。 金城一紀「友が、消えた」(角川書店)です。 我が家で「レヴォリューションNO.3」が炸裂し、「GO」が火をふいたのは、もう、20年以上昔の話です。「対話篇」、「映画編」、「フライダディフライ」、みんな雁首揃えて子ども部屋(?)の書棚に並んでいました。 で、20年です。「映画もウケたし、もう書かないのかなあ・・・」 と、正直、シマクマ君は思っていました。 で、「友が、消えた」で再会です。そりゃあ、一晩読みでしょう(笑)。読みながら、語り手で、主人公の大学生の青年が「南方」と名乗ったのに気づいて「えっ?」 でした。 この作品、「レヴォリューションNO.3」の続編なのです。10数年ぶりの復活作が処女作の続編ですよ。なんか、笑っちゃいますが一晩で読んじゃいました。 相変わらずの雰囲気というか、青春・バイオレンス・ハードボイルド!(意味わからない言葉ならべてますが) でした。 で、話の筋とは直接関係ないので引用しますが、「レヴォリューションNO.3」で登場した女子大生吉村恭子さんが、どっかのテレビ局でアナウンサー勤めかなんかしているわけですが、彼女が久しぶりに南方君と会ってこんなことをしゃべるんです。 「入社してすぐの頃なんだけど」吉村恭子はそう前置きして話し始めた。「同期の子がデスクの電話を見ながらそわそわしてて、不思議だったから理由を聞いたら、ゴールデンタイムの司会を担当してるアナウンサーのほとんどが入社してすぐに編成局の局長と食事をした人らしくて、みんな自分もそうなりたくて電話をまってたってわけ。ちなみにうちの会社はね、新入社員の顔写真入りの名簿を局長クラスに真っ先に配ることになってるの。局長連中が名簿の中から気に入った女子社員を選んで、手下を使ってその子との食事をセッティングさせるのが春の恒例行事になってる。あたしの電話が鳴って、編成局長の手下から会食の日時と場所を一方的に告げられて、完全なパワハラとセクハラにむかついたけど同期の子たちに優越感を覚えている自分もいて、色んな葛藤を抱えながらも食事ぐらいならなんともないと思って会食に出かけた。麻布の個室フレンチに遅れてきた局長はおしゃれしてて、もうめちゃくちゃバックルが大きなベルトをつけてた。(中略)拷問みたいな二時間が過ぎて、ようやくお開きかと思った時、こう言われた。ボクはタワーマンションの最上階に仕事部屋を持っててそこから見える夜景がすごいんだ、今からそこで飲みなおすよ。それは誘いでも提案でもなく上役からの命令だった。あたしはこう答えた。ふざけんな。(P222~P223) ね、金城一紀、健在でしょ。テレビ局と一緒になって世の中騒がせて引退とか何とかいってた、まあ、ボクはキライなタレントがいましたが、この作品が出たのが2024年の12月ですからね。この一節って、後から加えたんじゃないかと、思わず勘ぐっちゃいましたね。 というわけで、最初に登場したのが1998年だったと思いますが、あの時、高校生で、15年経った、今、大学生って、どういうこと?(笑) とは思いますけど(笑)、ゾンビーズの一人は、フランツ・ファノン「地に呪われたる者」(みすず書房)かなんか読みながら、とりあえずお元気のようです。いいですねえ(笑)。まあ、そういう、感慨というか、そういえば、というかの気分に浸って、この案内とか書いている最中に、偶然やって来た愉快な仲間のトラキチ君に「GOの金城君、新作書いてるで。」「持ってる!」「あわわわ!」 でした(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.21

コメント(1)

-

週刊 読書案内 J・G・ロビンソン「思い出のマーニー」(越前敏弥・ないとうふみこ訳・角川文庫)

J・G・ロビンソン「思い出のマーニー」(越前敏弥・ないとうふみこ訳・角川文庫) ここのところ、読書案内役を担っていただいている笠間直穂子さんの「山影の町から」の中で、笠間さんが子どものころから繰り返し読んだ本ということで話題にされていたので読みました。 J・G・ロビンソンの「思い出のマーニー」です。実は、訳本はたくさんあって、笠間さんは岩波版でお話しになっていたと思いますが、ボクが手に入れたのは角川文庫で越前敏弥・ないとうふみこの新訳版でした。 ちなみに、著者は正式にはジョーン・ゲイル・ロビンソンで、1988年に78歳だかで亡くなった、イギリスの女性の作家です。 文庫の表紙のカヴァーはジブリのアニメ風でしたが、10年ほど前にジブリでアニメ映画化されているらしいです。ボクはアニメも、原作も知りませんでしたが、読み始めて見ると、結構、大作で一晩で! というわけにはいきませんでしたが、主人公のアンちゃんが、「それで、どうなるの?」 という展開に引っ張られて、無事、読み終えました。 今更ですから、話の筋は追いませんが、実は一番気にかかったことは、主人公はお父さん、お母さんのいない、所謂、孤児なのですが、 ちょっと待てよ、この時代くらいまでのヨーロッパの子ど向け文学の主人公って、なんで孤児ばっかりなの? でした。 「家なき子」のレミ、「アルプスの少女」のハイジ、「赤毛のアン」のアン、「フランダースの犬」のネロ、で、まあ、「オリヴァーツイスト」のオリヴァー、そういえば「トムソーヤーの冒険」で、ハックルベリーはもちろんですが、トムとシドの兄弟も、お父さんがどうだったかは忘れましたが、お母さんはいません。伯母さんとの暮らしです。 今、上に挙げた作品は、だいたい、19世紀の前半から20世紀初頭の100年間くらいに書かれた作品で、日本では戦後に育った子どもたち(だから、今、60歳から80歳くらいの老人たち)が絵本とか、少年少女文学全集とかで出会って、まあ、誰でも知っているお話しですね。 一番新しい「思い出のマーニー」が1967年ですから、その分、ボクなんかより少し若い人たちに読まれた本で、初めて読む老人には一味違う・・・ 気がしましたが、まあ、その一味は後でちょこっと触れることにして、問題は、「なんでみんな親がいないの?」 なのですね。 と、まあ、振りかぶっては見たものの、ボクごときに答えが見つかるはずはありませんね(笑)。でも、思い出したのがフィリップ・アリエスというフランスの歴史学者の「子どもの誕生」(みすず書房)という、おもしろい本があったことですね。 あやふやな記憶でいうと、ヨーロッパ社会で「子ども」が、今でいう「子ども」として扱われるのは17世紀よりこっちで、今でいう小学校が法制化されるのは、上に並べた作品群の時代、だから19世紀の半ばですよね。ついでですが、近代的な小説形式が生まれたのだって、まあ、そのちょっと前なわけで、ディケンズの「オリバー・ツイスト」が子ども向けに書かれたりしたわけではなさそうですが、「なんで孤児の話なの?」 の答には、ちょっとたどりつけそうもないですね。たぶん、当時のヨーロッパ社会の実相が背景にあるんだろうなという予感はしますが、まあ、駄法螺の域を出ません(笑)。 で、まあ、このへんで、ボクが、初めて読んだ「思い出のマーニー」は、一味違うなあ・・・ と感じたことを書いて、駄法螺は終わろうと思います。 トム・ソーヤーもハックルベリーも、あのアルプスの少女だって、親がいないことをクヨクヨ考えたりした記憶はありませんが、「思いでのマーニー」の主人公アンちゃんは、心のどこかにそのクヨクヨを抱えていて、そこを起点にして描かれている節があるんですね。生い立ちが不幸な少女のこころの世界 とでもいうのでしょうか。これって、きっと、ボクたちが知っているある時代以降の「今ふう」なんじゃないでしょうかね。 最後に、この物語のマーニーの正体がわかったときに、読んでいるボクが「ああ、そうか、そうだったのか。」 と納得するのはそのせいじゃないかというわけです。 読んでいない人には、何を言っているのかわからないかもしれませんが、気にかかる方はお読みくださいネ。なかなか面白い「幻想・心理小説(笑)」でしたよ(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.20

コメント(1)

-

ブラディ・コーベット「ブルータリスト」シネリーブル神戸no304

ブラディ・コーベット「ブルータリスト」シネリーブル神戸 チラシの写真を見て、「おや、今度は建築家?」 まあ、そんな気分で215分座りました。第2次大戦直後、ナチスの収容所暮らしからアメリカに、おそらく、自由を求めて移住したハンガリーの建築家ラースロー・トートという人の半生に苦悩を描いた作品でした。 ブルータリストという言葉に、なんとなく聞き覚えがあったのですが、コンクリートをそのままむき出しに使う、まあ、ポストモダン以降は減ったらしいのですが、日本では丹下健三の香川県庁とかが有名で、そういえば、フレデリック・ワイズマンが映画で撮ったボストン市庁舎とかもその建築スタイルだったと思うのですが、忘れていて、この映画を見ながら思い出しました。 見たのはブラディ・コーベット監督の「ブルータリスト」です。 で、見たのは2025年の2月21日ですが、感想を書きあぐねているうちに3月になって、チラシの「大本命!」 どおり、アメリカのアカデミー賞で主演男優賞なんだそうです。賞を受けた主演のエイドリアン・ブロディという俳優さんは、まあ、「戦場のピアニスト」もそうでしたが、もう、そこにいるだけで哀しい男なのですね(笑)。 大したものです(笑)。 で、映画を見ながら、その彼が演じるラースロー・トートという建築家がアメリカの草原の真ん中に立てる教会に、収容所での絶望の日々、粗末な寝台から見上げていた、コンクリートのままの、狭くて寒い部屋の天井に、幽かに見えていたかもしれない希望の光を再現しようとしているのを知って、胸打たれましたね。 自由を求めてやってきたはずのアメリカに、到底、理解されるはずのない、あのとき、収容所の1室に差し込んだ希望の光を表現しようという、彼の孤独というか、意地というか、ナチスに否定され、収容所で生死の境をさまよわざるをえなかったバウハウスのモダニズム思想の究極の真実の表現だと感じました。 映画の終盤「あなたは彼をレイプした!」 妻のエルジェーベトがアメリカのお金持ちを批判しますが、意味深でしたね。 付け加えれば、この映画の迫力はヨーロッパからも、アメリカからも、逃げていく先としてのイスラエルの、この時代からの50年の歴史を、ボクたちが知りながら見ているということですね。このラースロー・トートの悲劇的人生が、パレスチナの人たちの新たな悲劇的事態の導火線になっているんじゃないか。上で、意味深といいましたが、アメリカはヨーロッパからのユダヤ難民を厄介払いしたんじゃないか。と、まあ、穿ったことを、あれこれ考えてしまう作品でしたが、なにはともあれ、拍手!でした。監督・脚本・製作 ブラディ・コーベット脚本 モナ・ファストボールド撮影 ロル・クローリー美術 ジュディ・ベッカー編集 ダービド・ヤンチョ音楽 ダニエル・ブルンバーグキャストエイドリアン・ブロディ(ラースロー・トート 建築家)フェリシティ・ジョーンズ(エルジェーベト・トート 妻)ラフィー・キャシディ(ジョーフィア 姪)ガイ・ピアース(ハリソン・ヴァン・ビューレン アメリカの実業家)ジョー・アルウィン(ハリー 実業家の息子)ステイシー・マーティンイザック・ド・バンコレアレッサンドロ・ニボラ2024年・215分・R15+・アメリカ・イギリス・ハンガリー合作原題「The Brutalist」2025・02・21・no025・シネリーブル神戸no304追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.19

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年3月14日(金)「団地の梅も、いよいよ、満開!」団地あたり

「団地の梅も、いよいよ、満開!」 徘徊日記 2025年3月14日(金)団地あたり 団地暮らしで40年です。裏のベランダの前は砂場とか、滑り台とか、鉄棒とか、子ども広場ですが、子どもたちの嬌声はトンと聴こえてこなくなって久しいです。 でもね、春になると広場の周囲の梅の木や、その向こうのサクラ並木が、毎年「春ですよ!」 なんです。 というわけで、今年も聴こえてきましたよ(笑)。 梅の花はかわいらしくてのどかでいいですね。 梅の花越しに見えるのが子ども広場の芝生で、その向こうがわが家です。こうして日記をつけると、みんな、遠くへ行ってしまったゆかいな仲間たちが見てくれるかなという気分です。 梅の木も、ベンチも、まあ、芝生はそうでもないけど、元気にしていますよ! 今日は久々の青空であたたかくていい日です。 まあ、金曜日のお昼なのですが、ホントに人っ子一人いないのはスゴイですね。仕方がないので、自分の影を撮っておきます。 なんか、影までジジ臭いですね(笑)。じゃあ、またね。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.03.18

コメント(2)

-

週刊 読書案内 太宰治・ホノジロトウジ「駈け込み訴え」(立東舎)

太宰治・ホノジロトウジ「駈け込み訴え」(立東舎) なんか、凄い本みつけちゃいました。立東舎という出版社(多分)の「乙女の本棚」というシリーズの1冊です。 青空文庫という、著作権が、多分、フリーになっている作品を読むことができるインターネット・サイトがありますが、あそこで読むことができる「近代文学」の短編に、ボクは知らない人ばかりですがイラストをつけて、絵本というか、画集というか、「文豪の名作×人気イラストレーター」、「小説としても画集としても楽しめる」 と銘打ってシリーズ化されていて、すでに50作くらい出版されているようです。 で、図書館の新入荷の棚に並んでいるのを「なんだ、これ?」 と借り出してきたのが、太宰治の「駈け込み訴え」でした。 絵本風の贅沢な装丁で1800円!、「うーん、やるな!」 と唸りました。 だって、イラストだけでは売れそうもない(失礼!ホントはかなり人気なイラストレーターのようです。)、けったいなイラスト集に、元値0円の「文豪」・「名作」とコラボするというか、色付けするというかで1800円ですよ。 奥付を見ると2023年の発行で、2024年には2刷りですからね、人気なんです、これが(笑)。 開いてみると 申し上げます。申し上げます。 旦那さま。 あの人は、酷い。 酷い。 はい。 厭な奴です。 悪い人です。 ああ。 我慢ならない。 生かして置けねえ。 懐かしいですね。確かに太宰治です。イエスを売ったといわれるユダを一人称で描いた名作ですね。ユダの口調を、畳みかけるように変えて、心理の重層性を描くところに太宰の才気が輝いている、まあ、ボクは、こういう太宰はキライでしたけど、よく知られた作品です。 で、本書ではイラストと本文が、ほぼ、交互に装丁されていて申しおくれました。私の名は、商人のユダ。へっへ。イスカリオテのユダ。 で、終わります。 何だか、不思議な部屋に連れ込まれて太宰の作品を読まされている、落ち着かない、ヘンな印象! ですが、「駈け込み訴え」は、やはり、「駈け込み訴え」でした。 ボクの頭というか、作品の読み方が固いからだろうと思いますが、作品の展開とページを繰るごとに現れるイラストとの関連というか、老人にはイラストに「何が描かれているのか」ということが、正直、全くわからない(笑) のには、やはり、疲れました(笑)。 なんだか、恐るべき時代が始まっている! まあ、そんな気もしましたが、図書館の棚には他にもあったので、もう少し探ってみようと思います。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.18

コメント(1)

-

週刊 マンガ便 石塚真一「Blue Giant Momentum 4」(小学館)

石塚真一「Blue Giant Momentum 4」(小学館) 2025年の3月のマンガ便で届きました。石塚真一の「Blue Giant Momentum 」(小学館)の第4巻です。 ニューヨークにやってきた大ちゃんたちですが、いよいよ無一文、さてどうするのかというぞん底ですが、家賃の高くなるハーレムに引っ越したりして、ますます先は見えません。 このマンガは、ダイちゃんのビルドゥングスロマンを軸にして展開しているのですが、物語を支えているのは「出会い」 ですね。 今回の人物はハーレムの、10代の少年エルヴィン君と、ダイちゃんがセントルイスで開催されるジャズ・コンペティションにチャレンジするために乗った長距離バスで、隣に座ったジェイムズ・マーマットさんですね。 エルヴィン少年との出会いについては省きますが、マーマットさんとの出会いのシーンはこれです。 このページのいちばん最後の吹きだしからセリフを拾うと「ところでオレの名はジェイムズ・マーマット。ペンネームも同じ。」「ダイ・ミヤモトです。」「死(ダイ)!?またとない不運な名前だな。」 で、次のページでは「で、ダイは何しにセントルイスに?」「勝負に行きます・・・ インターナショナル・ジャズ・コンペティションに、出場しに。」「ほうー1人で音楽の競争か・・・ それは興味深いな。」「ヘンな名前のサックスプレイヤーを覚えていてください。」「オレが勝つので。」 絵の方は、本書を手に取って確かめてください。 とにもかくにも、行き詰まりを打開せんとする、ダイちゃん、勝負! のようです。 ということで、コンペの模様は次号です。ヤレヤレ(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.17

コメント(1)

-

週刊 読書案内 サンダー・コラールト「ある犬の飼い主の一日」(長山さき訳・新潮クレストブックス)

サンダー・コラールト「ある犬の飼い主の一日」(長山さき訳・新潮クレストブックス) 市民図書館の新入荷の棚で見つけて借り出しました。オランダからスウェーデンに移住して小説を書いているらしい、1961年生まれの作家、サンダー・コラールトという人の「ある犬の飼い主の一日」(新潮クレストブックス)という小説です。 心臓が鼓動している―ヘンク・ファン・ドールンは目を覚ましたそう思う。そして血液が流れている、と。心臓について、これ以上賢明なことはいえないはずだ。(P5) これが書きだしです。ここからヘンク・ファン・ドールンという男性の一日が始まります。彼はベッドの中で考え続けます。 一日のはじまりに考えることとしては奇妙だし、—もどってきた意識はそんなふうにはじまるとは信じがたい。それでもとんかく、〈はじまり〉にふさわしく―〈つづき〉をほのめかしているにはちがいない。最初の考えに、〈新たなデータ〉が加わる。彼のいる場所〈寝室〉、時間〈八時と九時のあいだ〉、そして天気〈晴れ〉。〈新たなデータ〉元気に飛び出してくるのではなく、まるで起きたばかりの不機嫌なティーンエイジャーが不愛想な顔をして、朝食の並ぶテーブルにつくような感じで現れる。また今日も新たな一日に見舞われるのは迷惑だ、とでも言うように。ヘンクはまだぼんやりとベッドに横たわったまま、〈新たなデータ〉を少し離れたところから観察する。今日は土曜日だ。スフルク(ならずもの)は昨夜調子が悪そうだった。なにか変なものを食べてしまったのかもしれない。あとで、今日が誕生日の姪のローザに電話しなくては。情報量の増加によって彼の意識も増し、彼という男の存在も増していく。ヘンク・ファン・ドールン、集中治療室(ICU)看護士、五十六歳。(P6) というわけで、主人公が56歳の男性で独身、職業は看護師、名前はヘンク・ファン・ドールン、スフルクは題名にある「飼い犬」の名前ですね。 で、ここから、今日一日のヘンクの暮らし が、170ページにわたって綴られていきます。書き手、いや、語り手というべき人物は、ヘンクという、今、登場した主人公の子ども時代から90幾つで息を引きとるまでの実生活、その上、読書傾向から、心の動き、思考パターンにいたるまで、すべてについて知っていて、その場、その時の、ひらめき、所謂、フラッシュ記憶のようなものまで、懇切丁寧に語り尽します。 人の好い、平凡で正直な五十男の一日が、まあ、こんなに分厚いものか!? と堪能できます。もちろん、何の変哲もない、ある土曜日の一日 ですが、記憶の中に彷徨いこんで自分がどこにいるのかわからない気分との遭遇もあれば、人生で初めての経験もあります。 たとえば、本屋の書棚の前で始まった「記憶の嵐」の経験 について、語りはじめると、止まりません。 記憶というものの常で、ひとつの記憶が別の記憶を呼び起こす。ヘンクは自らの記憶に突如、強く引きずられて、しばしば考えに耽る。なにげないことからなにかを思い出すことがヘンクにはよくある。記憶が、彼の人生の糸を行ったり来たりする杼を動かす。動きは次第に速くなり、わずか数秒で一連の記憶が編みこまれる。彼の人生の物語の切れ端が突如、ごちゃごちゃしたタペストリーのように目の前に現れる。(P40) 記憶の嵐に、ヘンクお馴染みの感覚が待ったをかける。自分が砂のようにバラバラに崩れるような感覚だ。(中略)バラバラに崩れる感覚は、どこから来るのだろう?〈橋渡しできない〉という感覚、且つてあれほど当然だった生活に二度と手がとどかない、ということだろうか?(中略)その感覚は、記憶の嵐が当てずっぽうであることから生じるのだ。(P42) と、まあ、こういうふうに、シマクマ君は大喜びなのですが、「錯綜する記憶」をめぐる描写がまだまだと続きます。 本屋で戦慄に襲われたのも偶然ではない、とヘンクは気づく。長いあいだ、自分に確固としたものが欠けているのは読書欲のせいだと思っていた。読書によって他人の考えおよび感情の世界に入り込むと、エンパシーは豊かになるが、自らの個性は希薄になる-そう彼は捉えていた。誰かといっしょにいると個性を失うように。一冊読むごとに自分のなにかを失う。-そう彼は捉えていた。彼の〈ヘンク性〉は読書欲の祭壇の上でハムレット性やラスコーリニコフ性、ブルーム性に捧げられる。(以下略・P43) 書き写していると、まあ、おもしろくて際限が亡くなってしまうの、このあたりで止めますが、要するに、本屋の書棚の前で読書論に浸っていらっしゃる趣です。アホですね(笑)。 で、ようやく、自分が何をしにここに来たのかを思い出して、 彼は立ち上がり、ある棚の前まで歩いていって、手を上に挙げる。わずかなためらいもなく。ローザにどの本をあげたいか、はっきりとわかったからだ。 あそこの、あの本だ。(P45) ちなみに、ローザというのは姪っ子の中学生ですが、今日が誕生日です。彼女へのプレゼントを買うために本屋に来て、もう、数ページにわたって、多分、他人から見るとボーっとしていらっしゃった(笑) わけですが、ようやく立ち上がって…というわけです。 たった一日のお話しですが、読んでいるのが老人ということもあってリアル! なんです。まあ、若い人にはわからないかもしれませんね。ボクだって、主人公と同じころ、だから、15年ほど前にこの作品を読んで、今と同じように面白がれたかというと、ちょっと、怪しいですね。 このあと、小説は、この日に起こる初めての体験! という山場に向かって展開します。そちらは、まあ、お読みになってお確かめください(笑)。しみじみと胸を打つ「感動作!」 と言ってかまわない小説だとボクは思います。 最後に作家と訳者の紹介を貼っておきますね。作家コラールト・サンダーKollaard・Sander1961年、アムステルフェーン市に生まれ。アムステルダム自由大学(歴史学専攻)」、医学関係の出版社に勤務。2006年、スウェーデンに移住。短篇集『あなたの愛する人の瞬時の帰還』、2014年、ファン・デル・ホーフト賞。『ある犬の飼い主の一日』2020年リブリス文学賞訳者長山さき[ナガヤマサキ]1963年、神戸生まれ。関西学院大学大学院修士課程修了(文化人類学)。87年、オランダ・ライデン大学に留学。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.16

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年3月14日(金)「北長狭通のアーモンドが!」元町あたり

「北長狭通のアーモンドが!」 徘徊日記 2025年3月14日(金)元町あたり JR元町駅前から西に向かう一方通行、元町の高架の南側、北長狭通の中央分離帯に植わっている、多分、アーモンドの木に花が咲き始めていました!(笑) 元町4丁目あたりですね。 いつものように、この写真の右側の道端の切り株で一休み、ここらあたりは人通りがほとんどないので、タバコをくわえようが、持参のコーヒーを飲もうが、遠慮がいらないのでお気に入りの場所です。今日は天気がいいなあ・・・ とホッとして、あんパンを齧ろうとして、ようやく気付きました。咲いてるやん! 待ちに待っていた春が来ていました(笑)。 まだ、三分咲き、でも、久しぶりの青空! なんだか、急に楽しいですね(笑)。 さて、ひと休みして元町映画館です。見るのは「冬の旅」。なんでやねん!(笑)にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.03.15

コメント(1)

-

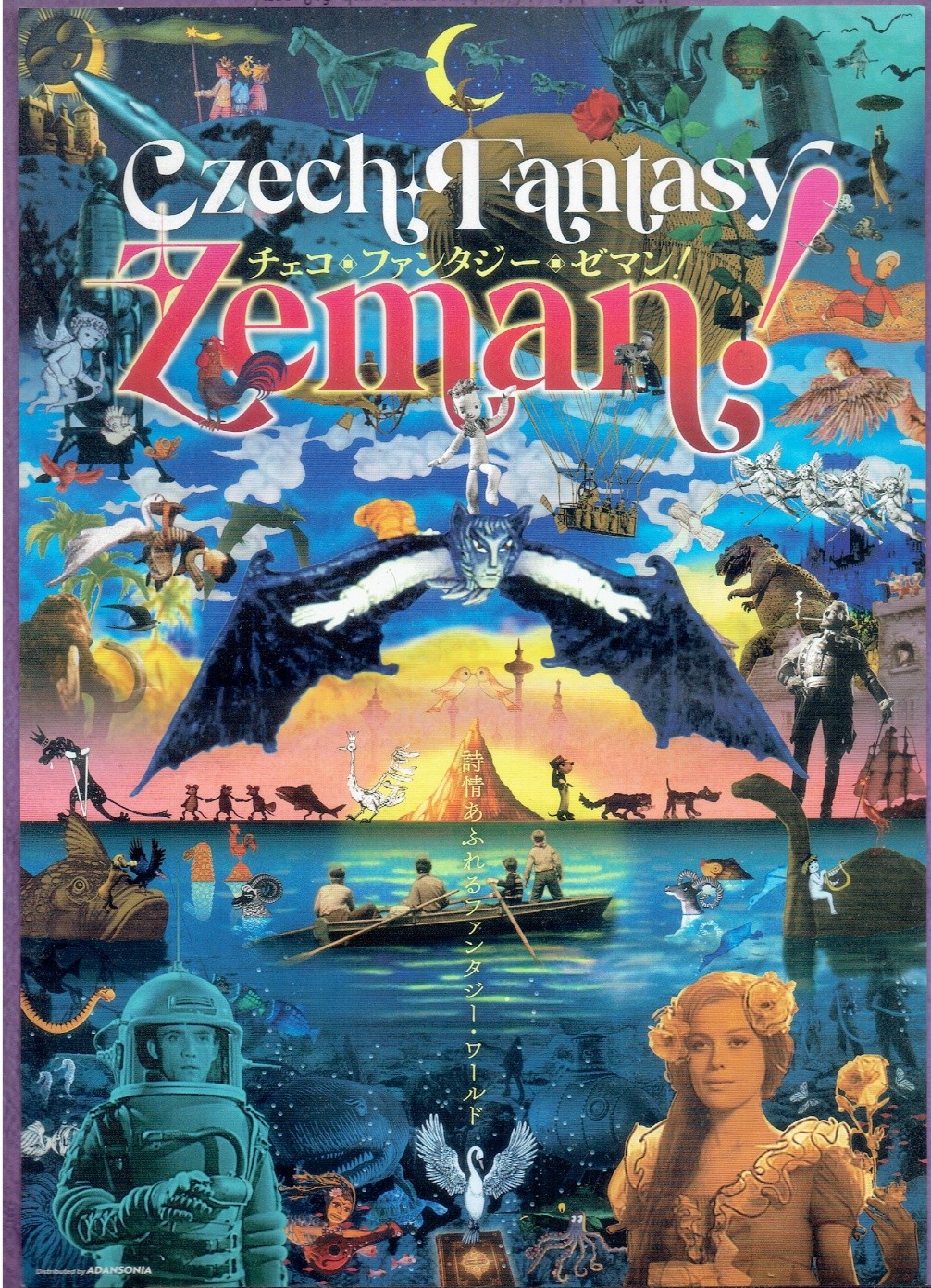

カレル・ゼマン「鳥の島の財宝」元町映画館no287

カレル・ゼマン「鳥の島の財宝」元町映画館 2025年、3月6日の「チェコ・ファンタジー・ゼマン」、2本目はカレル・ゼマン監督の1952年の作品「鳥の島の財宝」でした。 人形とアニメの画面の融合作品で、原作はペルシャ、ですからイランとかトルコあたりでしょうか、の昔話らしいですが、貧しい漁師の青年が海賊を助けた結果、海賊のお礼の財宝で、何故か、村中の人が大金持ちになってしまって、誰も働くなくってしまって、お互い、食べ物にも困るようになって「さあ、どうしよう?」 という、まあ、ありがちっちゃあ、ありがちなお話しでした(笑)。 お話としては、突如、お金持ちになってしまった村人たちが、昨日までのように働くことを忘れてしまうという現実を目の当たりにした青年の苦悩が山場というわけですが、今の目から見てアニメとして面白いのは「鳥」の描き方ですね。青年の窮地を救ったり、作戦を手助けしたりするのが写真のペリカンですが、なかなかなキャラでした。 話の顛末は、ご覧になっていただく他ありませんが、まあ、貧しい民衆がみんなで大金持ちになる! というのは、なんというか、哀しいですが、結局は夢物語なわけで(笑)、財宝は海の藻屑と消え、人々は、元の実直な貧しい暮らしに戻りました、メデタシ!メデタシ! で終わります。 いいようによれば、今となっては古めかしい教条的社会主義の教訓噺! というわけですが、それはそれとして、結構、楽しかったですね(笑)。ゼマンという人は、まあ、そういう夢物語を笑う民衆の、切ない貧しさ! を知っていたんでしょうね。今のボクたちの社会だって、気づかないように仕向けられているだけで、本当は貧しいんですよね。拍手! 「チェコファンタジーゼマン」、結局、4本しか見ないままで終わりました。チョット、残念でした。また、機会があるかな?監督・脚本 カレル・ゼマン音楽 ズデニェク・リシュカ1952年・73分・チェコスロバキア原題「Poklad Ptaciho ostrova」2025・03・06・no034・元町映画館no287追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.15

コメント(1)

-

週刊 マンガ便 水凪トリ「しあわせは食べて寝て待て 2」(秋田書店)

水凪トリ「しあわせは食べて寝て待て 2」(秋田書店) トラキチ君の2025年、2月のマンガ便で届いた、水凪トリという人の「しあわせは食べて寝て待て」(秋田書店)の第2巻です。 第1巻の感想というか、案内は書きました。一緒に読んだので、とりあえず、第2巻の案内です。2巻は2021年の11月の新刊です。 大したことは何にも起きないのですが、面白いです!(笑) 最近、小説とかでも自分を肯定しきれない30代ぐらいの女性を主人公にしたお話が多いように思うのですが、まあ、そういうお話を、老人の割にはよく読むボクは、読みながら人それぞれ、自己肯定したふりくらいでいいんじゃないか?!と思うのですが、結構、「こじらせる」展開が多いので、ちょっと疲れます(笑)。このマンガの主人公麦巻さとこさんも、そんな感じです。 でも、彼女は、自分で生きやすさというか、積極的に生きる手立てというかを探していて、その一つが「食べ物」に気を遣うこと なんですね。作者の水凪トリさん自身の生き方の反映なのかなとも思いますが、そこがこのマンガがイイネ!の理由です。案外、そっち側から、だから「こころ」の方じゃなくて、「からだ」の方から、というのが抜け道なのかもですね。 トラキチ君は、きっと、3巻から後も持っているんでしょうね。早く届けてほしいものです(笑) 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.14

コメント(1)

-

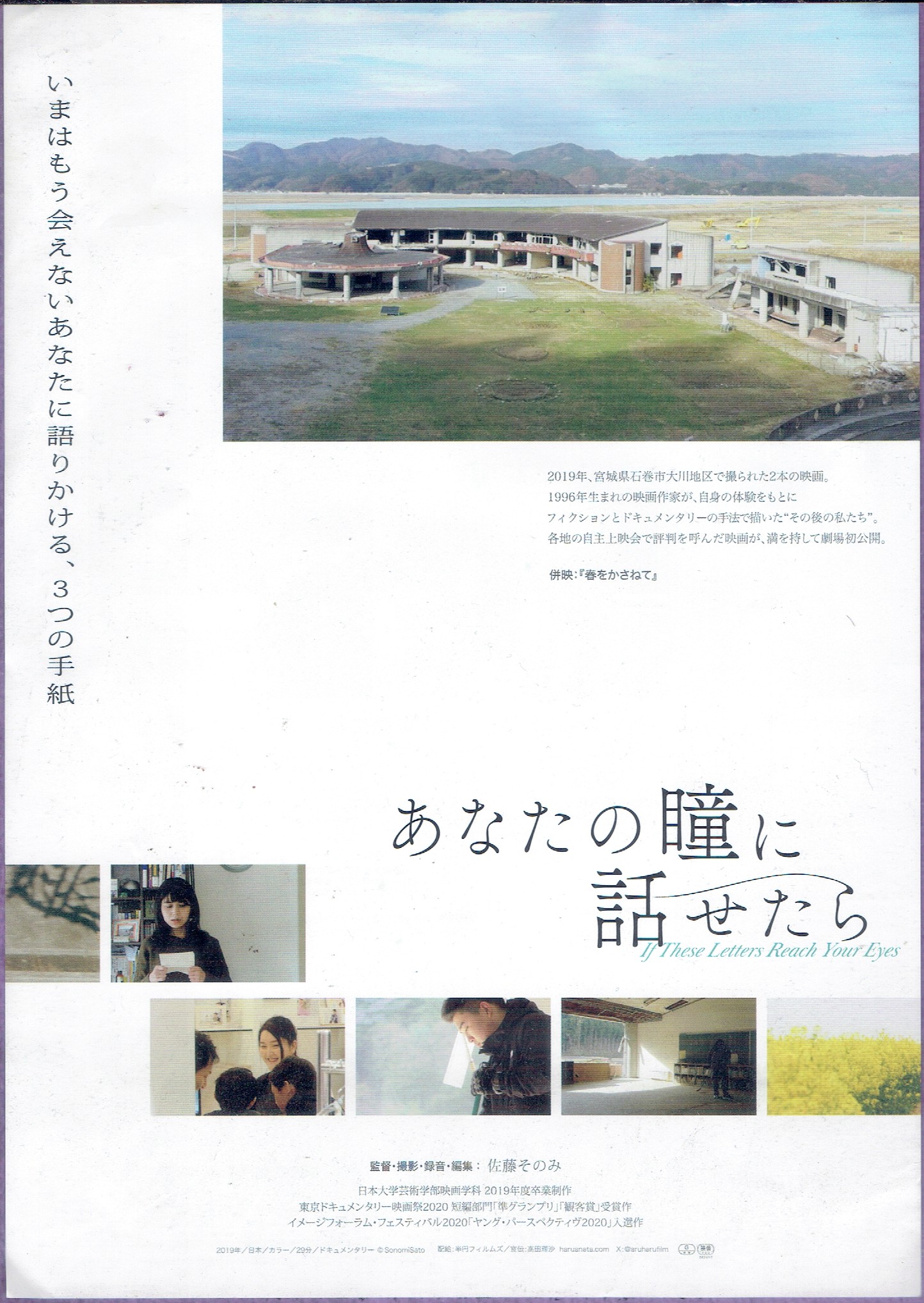

佐藤そのみ「あなたの瞳に話せたら」元町映画館no289

佐藤そのみ「あなたの瞳に話せたら」元町映画館 佐藤そのみ監督の「春をかさねて」を見終えて、2本目は、同じく、佐藤そのみ監督の「あなたの瞳に話せたら」でした。「いまはもう会えないあなたに語りかける、3つの手紙」 二人の女性と、一人の男性の手紙の朗読が聴こえてきます。 二人の女性は、それぞれが中学生だった、あの日、妹を亡くした方で、男性は大川小学校の小学生だった方で、津波が襲ってきたときに裏山の方へ駆けのぼったのですが、波にたたきつけられて気を失い、水に落ちられたらしいのですが、奇跡的に意識が戻って、友だちや先生たちの死を知った! という方でした。 で、石巻の大川小学校の校舎、教室、海、裏山、復興半ばの町、大川小学校の校舎を残そうという集会が映ります。 見ていた老人のこころに強く響いたことは二つです。一つは、「あの朝「おはよう」と言ってくれたあなたに、おネーちゃんは返事をしなかったね」 という妹さんに対する呼びかけのことばです。 で、もう一つは映画の題になっている「あなたの瞳に話せたら」という言葉です。 亡くなった、妹さんに対して語りかけられていることばは、映画を見ているボクの正面に立って、あなたの瞳に向かって届けたい! という気もちとして伝わってきました。あなたたちのことば、確かに受けとりましたよ! やはり忘れられない映画になりそうです。拍手!監督・撮影・録音・編集 佐藤そのみ2019年・29分・日本2025・03・10・no038・元町映画館no289追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.14

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年3月11日(火) 「玄関先の椿が!」 団地あたり

「玄関先の椿が!」 徘徊日記 2025年3月11日(火) 団地あたり 今日は2025年の3月11日です。 2011年のこの日、東日本を襲った大地震の大騒ぎだったらしい東京で、受験の前日ということで、偶然上京していたピーチ姫が行方不明になりかけて、まあ、結果的には無事だったのですが、ドキドキオロオロした日です。 で、十数年経った今日は、住んでいる棟の玄関先の椿の花が満開でした。 違いがよくわかっているわけではありませんが、山茶花じゃなくて、椿の花です。ピンボケ写真を撮りながら、フト、「あの日も咲いていたのかしら?」 まあ、そんな思いで、あの日のことを思い出しました。 時がたつのは早いですね。あの頃、ボクはまだ60歳にも到達していなかったんですからね。 で、職場のテレビで惨事の報道を見ている時には、まあ、ボクがそういう、いい加減な人間だということかもしれませんが、東京の様子を映している映像のどこかで、今、ピーチ姫が困っていること! を想像もしていなかったんです。あの朝、がんばって! とか、声くらいは掛けたはずなのですが・・・ そんなことを思い出させる椿の花です。 どんな花でもそうだと思いますが、蕾っていいですね。 あちらこちらで、いろいろな花が蕾をつけて、出番を待っている季節になりました。 少しあたたかさも感じるようになって、もう、すぐ!春!ですね(笑)にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.03.13

コメント(1)

-

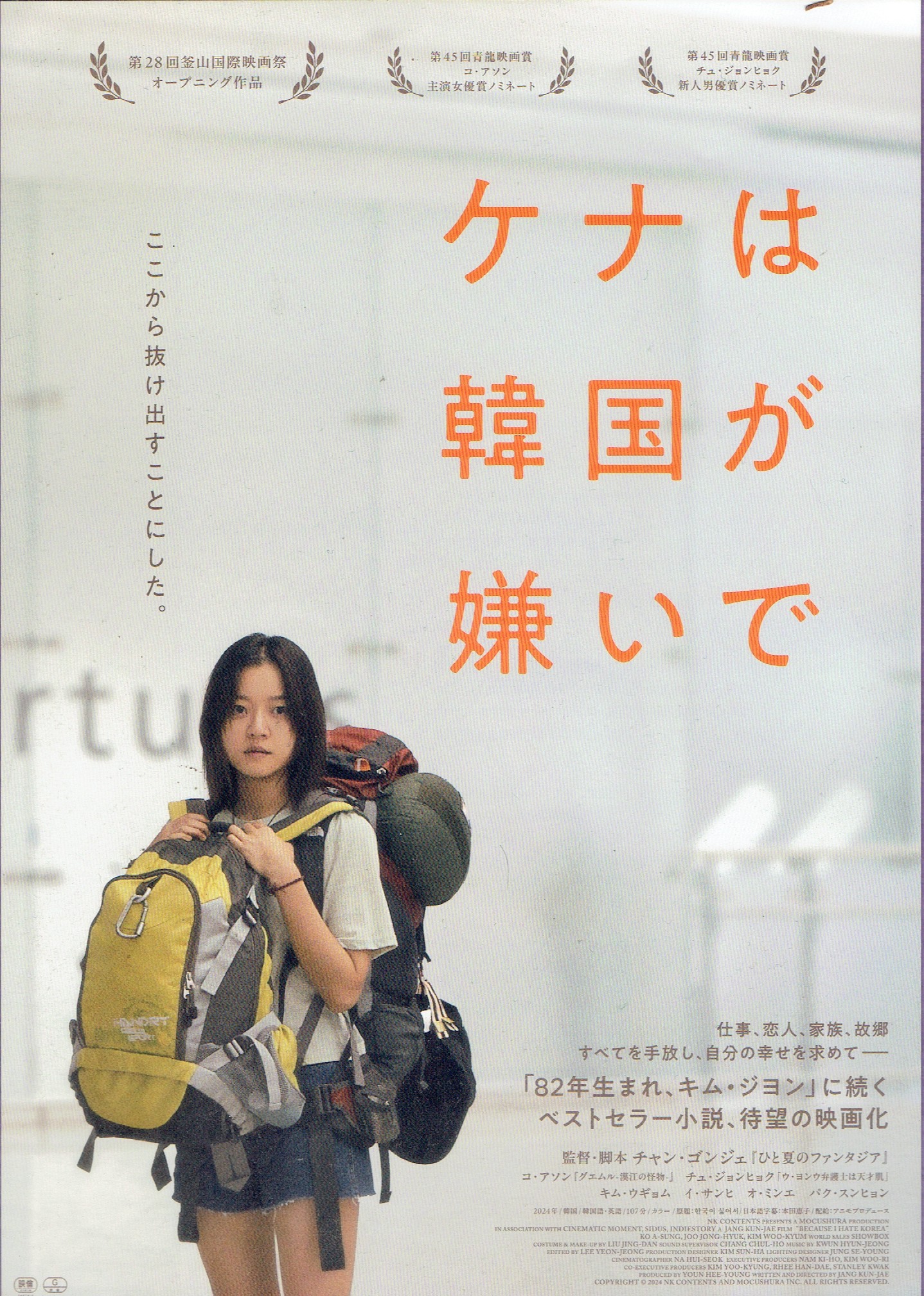

チャン・ゴンジェ「ケナは韓国が嫌いで」キノシネマ神戸国際no23

チャン・ゴンジェ「ケナは韓国が嫌いで」キノシネマ神戸国際 キノシネマで予告編を見ていて「あっ、これはいいかも!」 で、やってきました。チャン・ゴンジェ監督の「ケナは韓国が嫌いで」です。「はい!よかったです!」 即答ですね(笑)。 最初からネタばらしで、恐縮ですが、上に貼ったチラシに写っているのは、主人公のケナちゃんの旅立ちの姿ですが、実は二度目の旅立ちの姿なのですね。 彼女は映画の始まったところでは、両親、妹と、再開発が計画されている、なんだか貧しそうな地域の古びた狭いアパートに、4人で同居していて、その自宅から2時間かけて通勤している28歳の会社員です。なんだか疲れ果てていいるようすで、不機嫌です。 とはいえ、幼なじみらしい、就職模索中の彼氏もいて、韓国には男性だけですが兵役があるので彼はまだ大学生なのですが、「まあ、そんなもんでしょう・・・」 と徘徊老人は思う彼女の生活が映し出されるのですが、ケナちゃんには、家族にも、恋人にも、何といっても2時間かけて通っている職場にも納得がいかないようなんですね。で、会社を辞め、家族や恋人とも別れて、ニュージーランドです。 スーツケースからはみ出しそうな荷物から、やっぱりそれは要らんやろという、本とか、インスタントラーメンとかを、もう一度、放り出して見送りに来た恋人や家族に預け渡す空港のシーンが、なんだか焦りに焦っているケナちゃんを表していて、ちょっと心配しましたが、なんとか、ちょっとだけ身軽になって出発です。それが、なんとなく落ち着かない、1回目の旅立ち でした。 で、やってきたニュージーランドでは永住許可証を手に入れるためもあって、会計学だかの大学も出て、あれこれのアルバイト、家庭教師、新天地での七転八倒的暮らしを何とか頑張って、2年が経ちました。で、帰ってくるんです。 再開発の結果でしょうかね新しいアパートで暮らす両親、恋人と仲良くしている妹、無事就職はしたものの、いまだに彼女を待っていたらしい彼氏のいる韓国に。「やっぱり、このまま韓国で暮らすのかな?」 そう思って、成り行きを見守っていると、彼氏との久しぶりの逢瀬があって、朝、出勤した彼氏の部屋の机の前の本棚に見つけちゃうんですね。何をって、この映画のモチーフ、いや、ケナちゃんの姿を描いた絵本です。 ここからネタバレですが、最初の出発の空港で多すぎる荷物の中に絵本があって、それが「さむがりペンギン」というお話なんですね。さむがりケナちゃん は再び旅にでるんです。もちろん、拍手! 韓国という国というか、社会というかが、二十代の女性であるケナちゃんに、なぜ、そんなに寒いいのかというのが、多分、この作品の見どころの一つです。でも、ニュージーランドという、韓国から見ればいかにも「あたたかそうな」社会が、ホントにあたたかいのかどうかを知ったケナちゃんが、韓国の「あたたかさ」を再確認しながらも、やっぱり、旅にでるんですよ!どうして旅に出なかったんだ、坊や♫ 50年前に友部正人が歌った言葉が、今でも、歩いていると浮かんでくる徘徊老人は拍手喝采!ですね。 二人ともそれぞれ、もう、いい年なのですが、「ケナ、自分が思うように生きていいんだよ。」 というお父さんと「幼なじみで、育ちのいいあの子と結婚して子どをうんだら、それがしあわせだよ、ケナ。」 というお母さんがいて、さあ、もう一遍! 旅にでるケナちゃん! 拍手!拍手!「それでいいのだ!」でした(笑)。 チャン・ガンミョン張康明という作家の「韓国が嫌いで」というこの映画の原作の小説が翻訳されていて、「ころから」という出版社から出版されているようです。お名前のとおり、作家はじつは男性で「女もすなるフェミニズム小説を男もしてみむとて」 というのが執筆動機らしいのですが、ちょっとさがして読んでみようかなというわけです(笑)。 監督・脚本 チャン・ゴンジェ原作 チャン・ガンミョン編集 イ・ヨンジュンキャストコ・アソン(ケナ)チュ・ジョンヒョク(ジョイン)キム・ウギョム(ジミョン)イ・サンヒオ・ミンエパク・スンヒョン2024年・107分・G・韓国原題「Because I Hate Korea」2025・03・07・no035・キノシネマ神戸国際no23追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.13

コメント(1)

-

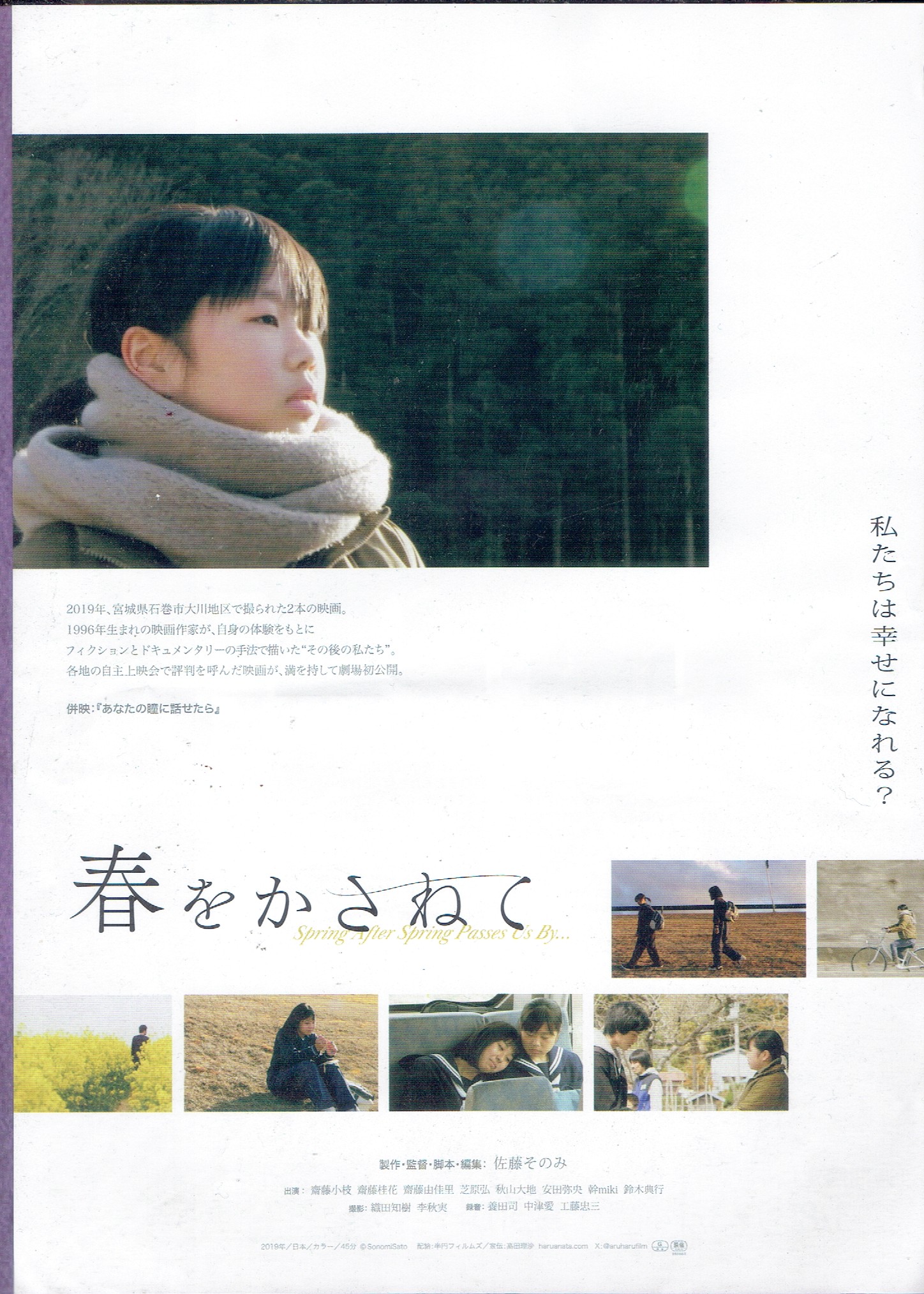

佐藤そのみ「春をかさねて」元町映画館no288

佐藤そのみ「春をかさねて」元町映画館 明日が3月11日だからという理由でやってきたわけではありません。見終えて、こうして感想を書いていて「今日は3月11日?そうか、あの日か。」 と気付き直した程度で、あんまり信用できませんが、ただ、1995年の神戸の震災の経験者である老人なわけで、2011年の東北の震災にかぎらず、世界中のそれぞれの場所で、普通に暮らしてきた生活を、自然災害はもちろん、戦争や差別によって人権が壊されて途方に暮れている人たちについて、どうしていらっしゃるのか、「知りたい!」、「忘れない!」 という関心が持ちつづけているつもりです。まあ、心もとないこと限りなしですが(笑)。 で、2025年の3月10日に見たのは佐藤そのみという若い映画製作者の「春をかさねて」という45分のドラマでした。 2011年の震災に際して、出来事の事情や経過を読んでいても、あるいは、映像で見ていても、ただ、ただ、胸が痛くなる大惨事があった石巻の大川小学校で、妹を亡くした少女が、大学生になって、当時の自分自身の姿を何とか映像化しようとしてつくり上げた作品だと思いました。 画面の中で、それぞれ妹を失った二人の少女を演じている、二人の若い俳優さんの沈黙の表情の迫力! には言葉を失いました。それは映像の背景シーンとして何度も映し出される小学校の建物や、その教室、廊下、背景の山や、向こうに広がる海の迫力でもありました。 セリフが作り出す、二人の少女の葛藤 というドラマの向う側に、あの時、ここで、妹を失った、きっと中学生だった佐藤そのみさんのこころの奥にある、ある説明しきれない葛藤、あるいは、哀しみ のようなものが沈黙の表情や風景の向うに、確かに「ある!」 と、神戸の老人は感じました。 最後のシーンで、主人公の祐未ちゃんがれいちゃんに、そっと頭を預けるシーンに、「よかった、これで二人とも生きていける!」 まあ、そんな思いが浮かんできて、ホッとするやら、涙ぐむやら、まあ、大変でした。この作品、ふくれっ面の祐未の顔、忘れませんよ(笑)。 拍手!監督・製作・脚本・編集 佐藤そのみ撮影 織田知樹 李秋実録音 養田司 中津愛 工藤忠三キャスト齋藤小枝(今野祐未)齋藤桂花(大輪田れい)齋藤由佳里(今野映子 母)芝原弘(植村記者)秋山大地(綾里啓介)安田弥央(白井あずみ)Miki(ミュージシャン幹)鈴木典行(祐未の父)2019年・45分・G・日本2025・03・10・no037・元町映画館no288追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.12

コメント(1)

-

カレル・ゼマン「王様の耳はロバの耳」元町映画館no286

カレル・ゼマン「王様の耳はロバの耳」元町映画館 先日、寄り道のようにして見た「チェコ・ファンタジー・ゼマン」の特集映画が気になって、今日もやって来ました(笑)。どうしても全部見てやろうとか、あの作品は是非とか、そういうお目当てや意欲があるわけではありません。なんとなく・・・です(笑)。 「・・・」は「気になって、」くらいでしょうかね、まあ、そういう雰囲気の作品群です。 で、今日は、まず、1950年のカレル・ゼマン監督の「王様の耳はロバの耳」でした。見ながら思い出したのは「ひょっこりひょうたん島」でした。アニメ画面と人形の複合アニメでしたが、子どものころ好きだったドン・ガバチョとか、トラヒゲを彷彿とさせる人形たちでした。 ひょうたん島といえば山元護久と井上ひさしの名前が浮かびますが、人形芝居のルーツの一つには。このゼマンのアニメなんかもあったんじゃないでしょうかね。老人の常というか、いつもながら、あれこれ思い出というか、重なる記憶というかに引き戻される鑑賞でした(笑)。 まあ、そういう、懐かしい、ほのぼのとしたアニメでした。 監督・脚本 カレル・ゼマン音楽 ズデニェク・リシュカ1950年・30分・チェコスロバキア原題「Kral Lavra」2025・03・06・no033・元町映画館no286追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.11

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年3月10日(月)「あのお寺の前の通りのコブシの芽が!」北長狭あたり

「あのお寺の前の通りのコブシの芽が!」 徘徊日記 2025年3月10日(月)北長狭あたり 久しぶりにお昼すぎに映画を見終えて、映画館のある元町4丁目から、JRを越えて、少し北側の通りを歩きました。 で、高速花隈駅の少し西、本願寺のモダンな建物の前の通りにやって来ると、辛夷の芽がふくらんで、まあ、お天気もよくて、キラキラしていました。春ですねぇ!(笑) なんだかうれしくなって、そのまま宇治川の商店街の交差点を抜けて、左に曲がった路地のかたわらにこんな花も見つけました。 名前は知りませんが、梅ではないですね(笑)。何は、ともあれ、サクラの仲間のようです。「春!ですねえ(笑)。」 自分でも、ボクって、こんなに寒がりだったかなあ?! と驚くほどの寒い冬でしたが、考えてみれば3月も10日です。春がやってきても罰は当たりませんよね(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.03.10

コメント(1)

-

チャン・ダーレイ「銀幕の友」シネリーブル神戸no307

チャン・ダーレイ「銀幕の友」シネリーブル神戸 話題の「アノーラ」を見たあと、全編、24分! ということで、ついでに見ました。チャン・ダーレイという監督の「銀幕の友」です。イヤー、なんといっていいか・・・ でした(笑)。 チラシの雰囲気もいいし、出だしもいいんです。1990年代の中国という映像で、実は、その頃、シマクマ君は人生唯一の外国体験で、映画は1990年のアジア大会でしたが、2008年でしたかに開催された北京オリンピック目指して、北京とか上海とかの飛行場を始めいろんな施設が新しくなり始めた、90年代の終わりころの北京とか上海、中国の地方都市とか何度かを見たことがありますが、映像はその雰囲気で、妙になつかしかったですね。 ただね、ドラマというかがね、登場人物も出そろった雰囲気で「いよいよ始まりますね・・・」 と期待したところで終わっちゃったんです。いや、ホント、どうしていいかわからない感じでした(笑)。「アノーラ」という映画が、2時間余り、まあ、最後のシーンまで、これでもか、という作品だったわけで、この終わり方で、劇場にかける勇気というか、根性というか、亡くなった監督の遺作とかでならわかりますが、ギャップがすごくて、そういう意味で記憶に残りそうです。 一応、断っておきますと、1300円均一料金で、若い人たちには少しお安いんでしょうが、老人には普段と一緒なんですね。不思議と、腹が立ったりはしませんでしたが、いや、ホント、よう、やりますね! でした(笑)。監督・脚本 チャン・ダーレイキャストワン・イーボー(リー・モー旅から帰って来た詩人)ジョウ・シュン(シャオ・ジョウ受付のお姉さん)2022年・24分・G・中国原題「我的朋友」「All Tomorrow's Parties」2025・03・03・no032・シネリーブル神戸no307追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.10

コメント(1)

-

週刊 読書案内 廣野由美子・桒山智成「変容するシェイクスピア」(筑摩選書)

廣野由美子・桒山智成「変容するシェイクスピア」(筑摩選書) 市民図書館の新入荷の棚で見つけました。 筑摩選書とか、平凡社ライブラリーとかあると手が出てしまうわけですが、イギリスのお芝居の、劇場中継映画で「マクベス」とか見た直後だったこともあって「おおー、シェイクスピア解説か!?」 とか、なんとかで、借り出してきました。 京都大学の廣野由美子と桒山(くわやま)智成という英文学の先生による、シェイクスピアの文学や童話、舞台や映画での受容の歴史を紹介した本で、書名は「変容するシェイクスピア」(筑摩選書)です。 廣野由美子さんが「小説の中のシェイクスピア」を、桒山智成さんが「舞台とか映画の中のシェイクスピア」の解説・紹介を担当されています。 廣野由美子さんの本書での論考の柱は、下の目次を御覧になればおわかりでしょうが、メアリー・ラム、チャールズ・ラム「シェイクスピア物語(上・下)」(岩波文庫・他)という、日本の子どもたちも読むことができる、子ども向けの改作・シェイクスピア・ダイジェスト本がありますが、その本をめぐって、メアリ・ラムとチャールズ・ラムというラム姉弟の紹介から始まり、シェイクスピアの本文と改作との比較検討研究の、まあ、素人向けの解説ですが、実は、結構めんどくさいです(笑)。 で、本書の雰囲気を、ちょっと紹介すると 少女小説「赤毛のアン」 ルーシー・モンゴメリの「赤毛のアン」(1908)は、男の子を養子にしたいと考えたマシューとマリラ兄妹の家へ、孤児のアンが間違って連れてこられるところから始まる。我が家ができると大喜びだったのに、翌日自分が返されると知った少女は、がっかりする。「名前は?」とマリラに尋ねられたとき、彼女は「私をコーデリアと呼んでいただけませんか?」と熱心に頼む。本当の名前を尋ねられて「アン・シャーリー」としぶしぶ答えたあと、彼女は言う。「でも、どうかコーデリアと呼んでください。ここにちょっとの間しかいないんですもの」「私はいつも、自分の名前がコーデリアだと想像してきたんです」「アンという名を呼ぶなら、せめて”e”のついた綴りのアンで呼んでください」という有名なくだりである。 本好きで、物語の空想の中で生きてきたアンが、「このうえなく優雅な名前」だと思っているコーデリアとは、シェイクスピアの「リア王」の末娘のことを指しているようだ。父央に誤解されて悲劇的な人生を歩んだ、この心美しい女性のイメージから、アンはこれまで孤児として苦労してきた自分の不運を重ねつつ、空想の中でコーデリアを演じたいと思っていたのだろう。(P36) と、まあ、こういう具合ですね。モンゴメリは100年以上前の人ですが、彼女の「赤毛のアン」は、極東の島国でさえも、今でも読まれています。 リア王の三姉妹をご存知ない方でも、子どものころに読んで心に残っている、あの、赤毛の少女アンが、シェイクスピアの戯曲「リア王」の登場人物にあこがれていたんだと気付くところから、「シェイクスピア! 読んでみませんか。」 と声をかけていらっしゃるのが廣野由美子さんというわけですね(笑)。 下に、本書の目次を貼りましたが、第2章で廣野由美子さんが論じていらっしゃるラム姉弟の『シェイクスピア物語』(岩波文庫)に所収されている、子供向けシェイクスピア作品のライン・アップはこんな感じです。「シェイクスピア物語(上・下」(岩波文庫) 上巻=あらし・真夏の夜の夢・冬物語・から騒ぎ・お気に召すまま・ベローナの二紳士・ベニスの商人・シンベリーン・リア王・マクベス 下巻=終わりよければすべてよし・じゃじゃ馬ならし・まちがいの喜劇・しっぺい返し・十二夜・アテネのタイモン・ロメオとジュリエット・ハムレット・オセロー・ペリクリーズ 大きなお世話ですが、シェイクスピアをご存知ない方は、この文庫のラインアップくらいをお読みになってから、本書に戻られた方が、めんどくさくなくていいかもですね。 ついでに目次も貼っておきます。目次序章 小説の中のシェイクスピア―『高慢と偏見』『大いなる遺産』『赤毛のアン』ほか1 小説に現れたシェイクスピア2 シェイクスピア、二〇世紀の小説世界へ第1章 劇場の中のシェイクスピア―『ロミオとジュリエット』1 シェイクスピアの台詞と劇場2 シェイクスピアの台詞とライブ上演の感覚3 シェイクスピアの作品の重層性第2章 子供の世界のシェイクスピア― ラム姉弟の『シェイクスピア物語』1 ラム姉弟の人生と文学活動2 劇から物語へ3 メアリの喜劇とチャールズの悲劇第3章 映画の中のシェイクスピア―『ヘンリー五世』『蜘蛛巣城』1 ローレンス・オリヴィエの『ヘンリー五世』2 黒澤明の『蜘蛛巣城』) 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.09

コメント(0)

-

カレル・ゼマン「狂気のクロニクル」元町映画館no285

カレル・ゼマン「狂気のクロニクル」元町映画館 成り行きで入った元町映画館で見た「チェコ・ファンタジー・ゼマン」の2本目はカレル・ゼマン監督の実写アニメで「狂気のクロニクル」という1964年の作品でした。 今はチェコとスロバキアですが、チェコスロバキアだったころの伝説的アニメ監督! らしいですが、知らない人でした(笑)。 1964年というのは、ボクなんかにはチャスラフスカという東京オリンピックで活躍した体操の選手が思い浮かびますが、キューバ危機が1962年で、ケネディが暗殺されたのが1963年。チェコでいえば、プラハの春、だからソ連軍のプラハ占領が1968年です。1964年といえば東京オリンピックしか思い浮かばないボクがノンビリしているだけかもしれない、そういう時代です。 作品は17世紀くらいのヨーロッパが舞台で、いわゆる30年戦争の社会を描いていて、強制的な徴兵にひっかかった農夫ピーターを主人公にした、戦争をやっている権力者、だから皇帝とか王様たちのご都合主義を笑いのめすドタバタ喜劇! でしたが、風向きが変わるだけでお城の旗印がかわり、敵、味方が入れ替わる世相の描き方の中に1960年代のチェコスロバキアの現実に対する風刺というか、シニカルな社会観を感じながら見たのは穿ちすぎなのでしょうか。 アニメと実写の入れ替えというか、重ね合わせというかにも、独特な、まあ、今となっては懐かしい面白さもあって、「それで、どうなるの?」 という興味を上手に掻き立てられながら最後までおもしろく見終えました。今更、ボクごときが言うまでもないのでしょうが、カレル・ゼマンに拍手!でした。 監督・脚本 カレル・ゼマン1964年・82分・チェコスロバキア原題「Dva musketýri」2025・03・02・no030・元町映画館no285追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.08

コメント(1)

-

ショーン・ベイカー「アノーラ」シネリーブル神戸no306

ショーン・ベイカー「アノーラ」シネリーブル神戸 前日の3月2日、この映画を見るつもりだったのが元町映画館で道草。 で、今日は出直しで、やっぱり元町映画館を覗くと仲良しの受付のおニーさんが手を振ってくれて、「やあ、シマクマさん、ブラックバードのブログ記事、監督が間違ってましたよ(笑)。」「ええーっ、読んでくれているの、ありがとう。」「今日はどちらへ?」「うん、今日こそ、アノーラ。」「あら、アカデミー賞とっちゃったからいそがないと。」「え、アカデミー賞?ウソ、出かけるときは予約0やったで。」「今日の朝、発表です。主演女優賞から監督賞、作品賞、総舐めですよ。」「そんなら、主演男優賞はボブ・ディランかピアニストか?」「ピアニストです。」「ディラン、アカンかったんか…」「はい、受賞はブルータリストのエイドリアン・ブロディですね。」「ほな、行ってくるわ。またくるね(笑)。」「はい、お待ちしてます(笑)。」 というわけで、今日はショーン・ベイカー監督の2025年アカデミー賞! 「アノーラ」、発表当日、無事、見終えました。 アカデミー賞騒ぎはまだ始まっていない様子で、さほど混んでいるわけではありませんでしたが、今日は、偶然、旧友、といっても、30歳若いU君と映画館でバッタリ(笑)。 彼は最前列で頑張ってて、ボクは右端の後ろのいつもの席。見終えた後、感想を聞と「表面上ポップな感じでも芯には移民とかの話もしっかりあって、アカデミー賞取ったの言われるまで知らなかったんですけど、なるほどなぁって思いました。」「うん、悪くないというか、さすがアカデミー賞という出来上がりでしたね。でも、若い女性とかが見てどう思うのかなというのが見終えての最初の感想でした。ロシアのバカボン少年とアメリカの苦労少女というのが受けてるのかなあ?まあ、そんな感じもしました(笑)。アニーが暴れまわるシーンとラストが悲しかった。あの女優さんなかなかいいね(笑)」「マイキー・マディソン(今、名前覚えました笑)良かったですね!」「うん、やたら体をはって頑張ってましたね(笑)」「ロシアの御曹司の振る舞いも、あれはあれで辛いものがあるなぁって思いながら観てました。(笑)」 というようなやり取りで、まあ、今からご覧になる人もたくさんいらっしゃるでしょうから、筋には触れませんが、言ってしまえば、ありがちなストーリ―と言えないこともなくて、結構、エッチだし、ウケそうですね(笑)。 チラシに「おとぎ話?ううん、現実(リアル)」 というコピーがありましたが、「現実?ううん、おとぎ話!」 と言い返したい気分もチョット残りましたね。「ああなら、こう。こうなら、ああ。」 という感じで結末を想像していたんですけど、実際、「ああ、ならこう」の結末! で、映画全体の筋運びもそうですが、最後の結末も、なんだか、世間の、所謂、まっとうな男の人が喜びそうで、で、老人のユルイ涙腺から溢れそうなものを止める何かを感じました。「ふーん、これがアカデミー賞総舐めですか?!」 というのが、まあ、偏屈老人のカンソ―でしたね(笑)。 監督・脚本・製作・編集 ショーン・ベイカー製作 アレックス・ココ サマンサ・クァン撮影 ドリュー・ダニエルズ美術 スティーブン・フェルプス衣装 ジョスリン・ピアース音楽監修 マシュー・ヒアロン=スミスキャストマイキー・マディソン(アニー=アノーラ)マーク・エイデルシュテイン(イヴァン)ユーリー・ボリソフ(イゴール)カレン・カラグリアン(トロス)バチェ・トブマシアン(ガルニク)2024年・139分・R18+・アメリカ原題「Anora」2025・03・03・no031・シネリーブル神戸no306追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.07

コメント(1)

-

週刊 読書案内 小野和子「あいたくて ききたくて 旅にでる」(パンプクエイクスPUMPQUAKES)

小野和子「あいたくて ききたくて 旅にでる」 (パンプクエイクスPUMPQUAKES) 笠間直穂子という方の「山影の町から」(河出書房新社)の中にある書評で知って読みました。宮城県の仙台市に暮らしておられる小野和子という方のエッセイ集です。 書名は「あいたくて ききたくて 旅に出る」(パンプクエイクスPUMPQUAKES)です。 手許にある植物の株を、声をかけ合って、分ける。散った株が、それぞれの場所に根づいて、そこからまた、散る。この感じから思い浮かんだのは、植物の本ではなくて、小野和子の「あいたくて ききたくて 旅にでる」だった。 1969年以来、宮城県とその周辺の村々で民話採訪をつづけてきた著者が、八十歳になったのを機に手製本を制作した。「『民話』の足もとで見え隠れしたものを記し」たという、その本の増補版である本書は、著者の言葉どおり、いわゆる民話集ではなく、民話の「足もと」、つまり、民話を語り語られる関係が生まれる現場、さらに言えば、現場に立つ相手と自分の心身の動きを、丹念に見つめたものだ。(P180 ~181 ) 笠間直穂子の書評の書き出しです。ここから、小野和子の本の具体的な引用があってこんなふうにまとめられます。 経済状況でであれ、家庭環境であれ、その他どのような背景によるものであれーいや、突き詰めれば、背景はあまり関係なく、もっと普遍的なものかもしれない—苦しさ、寂しさをかかえた人間に、小野和子は引き寄せられるようだ。そのような土壌があってこそ、ひとは語る。 民話といえば、「むかしむかし」と語り出される「笠地蔵」や「猿蟹合戦」や「花咲か爺」を思い起こす人が多いだろう。現にこのわたしだってそうだった。そして、陽だまりの縁側で綿入れの胴着を着た年寄りが、孫に語って聞かせるのどかな風景を思い起こす人も多いだろう。 だが、実際にわたしが歩いて聞く「話たち」は、ほとんどまとまりがなくて、なにかの断片のようなものが多かった。いや、話というよりはつぶやきのような、ため息のような、傷口のようなそんなものばかりを、わたしは聞いてきたような気がする。 聞こうとするひとがいて、話は伝えられる。そして、受けとったひとの手許に残る。その話は、語るだれかにとってそうだったように、受けとるだれかにとっても、生きるつらさをしのぐ糧になるかもしれない。伝統の継承といったこととはまったく別のレベルで、受け継がれ拡散する宝物である「話たち」は、わたしにはやはり手から手へ渡って枝葉を伸ばす草木と似たものに見える。(P184~185) 東京から秩父に越してきた笠間さんの庭先に咲く花をめぐっての近所づきあいから紹介されている本書ですが、「読書案内」としてボクが付け加えることは、まあ、ほとんどありませんね。ただ、「あいたくて ききたくて 旅にでる」という本書の題名について、ああ、そうだったんだ! という記述が、最後の「最終話にかえて ゆめゆめのサーカス」の冒頭にありましたから、それを載せておきます。 子どもは三人いた。初めて採訪に出た頃は、八歳、四歳の女の子に歩き始めたばかりの息子がいた。核家族だったから、子どもの面倒をみてくれる年寄りも身内もいなかった。それで、大学の教師だった夫の休日をねらって、私は旅にでるのだった。 カレーライスを山のようにつくっておくのが習わしだった。上の娘にこれを温めてくれるよう頼んで、まだ寝起きで機嫌の悪い次女の目から隠れるようにして家を出た。夫はネンネコ半纏で息子を負ぶって、玄関の外にいて、「気をつけて行けよ。無理をするなよ。」と、いつものセリフでわたしを送り出してくれた。 これという明確な目的もなく、ただ喉の渇きを満たすような頼りない行為であったが、わたしは民話を求めてあてのない旅をしたかったのだ。それは三人の子持ちの主婦の無謀とも言える願いであったが、夫はそれを大事に受け止めてくれた。(「あいたくてききたくて旅にでる」P332) 小野和子さんが民話の採訪を始められたが1970年代の末ごろだそうですから、ほぼ、50年前の述懐です。 本書を、ここまで読んできて、彼女の「ききたい」という気持ちと出会った村の老人たちの姿が、一人一人、印象に残るのですが、ここで、彼女の気持ちをうしろから支えた御夫君の姿にカンドーして「なあ、この旦那さん、スゴイやろ。」 と同居人に声をかけると「世の中には、そんな夫もいてはるんやねえ。」 と、ちょっと白い目を向けられてしまったシマクマ君でした(笑)。 なにはともあれ、採話された「民話」の面白さ、旅の出会いの面白さ、何よりも「ききたい」人がいて、「語る」人がいるという、「手から手へ」の情景 には胸打たれました。 いかがでしょう、きっと、驚かれると思いますよ。 追記 2025・03・19 なんという、偶然でしょう。小野和子さんの紹介記事が2025年3月8日(土)の朝日新聞の「be」欄に出ていました。90歳だそうです。お元気そうでなによりです(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.06

コメント(1)

-

カレル・ゼマン「水玉の幻想」元町映画館no284

カレル・ゼマン「水玉の幻想」元町映画館 本当はシネリーブルでやっているストリップのおネーちゃんがロシアのボンボンとややこしくなるらしい映画がお目当てで神戸駅から歩いていて、元町映画館を覗くと馴染みの受付嬢にオイデ、オイデ、と手を振られて、そのままノコ、ノコ、入りこんで、こっちの映画館に座ってしまいました。 まず見たのは「チェコ・ファンタジー・ゼマン」というシリーズ上映の中の作品でカレル・ゼマンという監督の「水玉の幻想」というアニメーション映画でした。 1948年ですから、もう、70年以上!、昔のアニメーションです! 雨が降りしきる中、窓ガラスを伝う水滴があって、その向こうの部屋では、おそらく映画の構想でしょうね、を、考えている人が座っているのがぼんやり見えて、雨が上がったのでしょうか、庭先の立ち木の葉っぱの上にできた水玉の中に、もう一つの世界があって! そこにはアイススケートをする少女がいて、馬がいて、フワフワ、タンポポの種が飛んできてピエロになって・・・、パターンといえばパターンなんですけど、その上、10分ほどで終わっちゃうのですが、大したものですね。70年前のアニメ! まあ、一見の価値はあると思いますよ(笑)。拍手! 監督・脚本 カレル・ゼマン音楽 ズデニェク・リシュカ1948年・12分・チェコスロバキア原題「Inspirace」2025・03・02・no029・元町映画館no284追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.05

コメント(1)

-

バーセル・アドラー他「ノー・アザー・ランド 故郷は他にない」シネリーブル神戸no305

バーセル・アドラー他「ノー・アザー・ランド 故郷は他にない」シネリーブル神戸 ヨルダン川西岸地域ってご存知ですか。もちろんイスラエルという国の国内の地域を指します。そこに1900年以前から暮らしているパレスチナ人居住地区であるマサーフェル・ヤッタという村があって、その村に住んでいる人たちを、1948年に建国したイスラエル政府が追い出すという政策を実行する、その実力行使の事実!を村に一軒あるガソリンスタンドを営んでいる家族の息子がスマホで撮りつづけてきた映像の映画化作品です。 おそらく、心ある大勢の人が協力し合ってできた映画で、監督にはバーセル・アドラー、 ユバル・アブラハーム、ハムダーン・バラール 、ラヘル・ショールという4人の名前が連ねてありますが、アドラー君が映画にも登場する村のガソリンスタンドの息子、アブラハーム君が「ユダヤ人か?」 と村人から猜疑の目で見られ、ユダヤ人の入植者からは「裏切者!」 と脅されながら地区を訪ね続け「事実!」 を配信し続けようとしている青年です。 映画の題名は「No Other Land」、「故郷は他にない」は、おそらく、配給会社が付け加えた文言でしょう。 石ころというか、岩というか、緑の立ち木らしいものは何もない、「ああ、世界にはこういう所があるんだなあ・・・」 という風景の中に舗装もされていない細い道が見えて、道に沿って点々と住居らしい建物があります。もともとは洞窟生活をしていた地域だそうですが、それが、今、アドラー君の実家のガソリンスタンドから見える村の風景です。家の周りの道では子供たちが遊んでいて、家の中では食事する家族のようすが映し出されます。 その細い道を武装した軍人たちがブルトーザーと戦車でやってきます。一枚の命令書を突き付けて、「決まったことだから!」 という文言を吐きながら、立ち退きを命じ、住居、学校、水利施設を破壊していく場面をアドラー君がスマホで撮影し、撮影した写真やビデオを記事として投稿するユバル・アブラハーム君という青年との「友情」を描こうというのが、おそらく、この映画のテーマの一つです。 それぞれ、おそらく、二十代の半ばであろうと思われる二人の青年が、一人はアラブ人・パレスチナ人であり、もう一人はユダヤ人であるという、出自の壁を越えて、目の前で行われているイスラエル政府による非道な仕打ち! に反対しようと、苦難の道を選びながら友だちであろうとしている姿だけが、この映画の希望でした。一人一人の人間のつながりにしか、もはや「希望」の可能性はない! そういうと、実に絶望的な気分に襲われるのですが、一方で、世界はずっとそうだったんじゃないかという励まされる気持ちも沸いてきます。 やはり、スゴイ映画ですよ。拍手! この映画に映し出される「現実」は、どこでだれがどんなふうに擁護し、なんと言い訳をしようが、イスラエル政府のやっていることは非人間的な犯罪である! というしかないというのがボクの目に映った出来事です。こうした、現場の映像が、こうして映画化され世界中の人の目にさらされること自体が、ほとんど奇跡的だと思います。「この現場の真実を伝えることが出来ればアメリカが止めてくれる。」 暮らしを奪われていく村の人々の期待がこめられた、こんなことばが映画からは聞こえて来ますが、アメリカをはじめ、全世界の人間の「市民的良心=コモングッド」を期待する言葉があるのは知っていますが、現実にはトランプを選ぶアメリカがあり、「ガザってどこ?」 と無邪気に口にする若者たちであふれるこの国の現実があることが浮かんできます。 2025年・アメリカ・アカデミー賞はこの映画をドキュメンタリー賞に選んだようですが、この映画を見る人が、一人でも増えることに期待しながら喜びたいと思います。 監督・脚本・編集バーセル・アドラー ユバル・アブラハームハムダーン・バラール ラヘル・ショール製作バーセル・アドラー ユバル・アブラハーム ハムダーン・バラール ラヘル・ショール ファビアン・グリーンバーグ ボード・ヒョーゲ・ロニング撮影 ラヘル・ショール音楽 ユリウス・ポルックス・ロートレンダー2024年・95分・G・ノルウェー・パレスチナ合作原題「No Other Land」2025・02・25・no026・シネリーブル神戸no305追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.04

コメント(1)

-

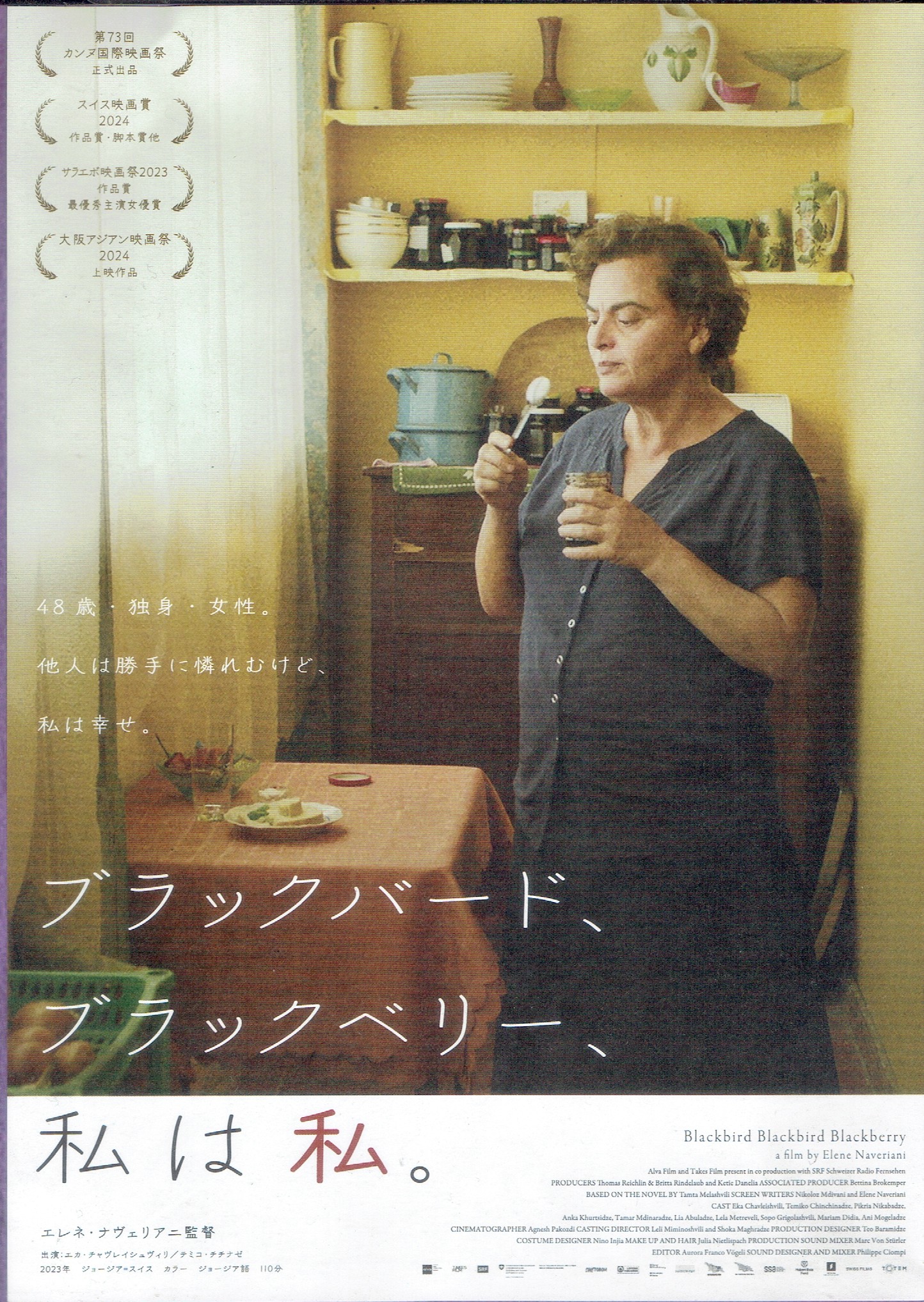

エレネ・ナベリアニ「ブラックバード、ブラックベリー、私は私。」元町映画館no281

エレネ・ナベリアニ「ブラックバード、ブラックベリー、私は私。」元町映画館 先日、元町映画館で見たのは韓国の女子高校生を主人公にした「地獄でも大丈夫」という、いわば「私は私」発見の地獄めぐり映画! でしたが、今日はジョージアの、題名もそのまま「私は私」発見映画でしたが、主人公は高校生ではなくて48歳の独身女性、まあ、おばさんですが、彼女の「私は私」発見のお話でした(笑)。 見たのはエレネ・ナベリアニという、多分、女性監督の「ブラックバード、ブラックベリー、私は私。」です。 題名にあるブラックバードは黒ツグミという鳥で、ブラックベリーは熟すると赤黒くなる野イチゴ。両方とも主人公のエテロという女性がこよなく愛しているものですね。 ある日、エテロは野イチゴを摘みながら、目の前に現れた黒ツグミに気を取られ崖から転落してしまいます。なんとか這い上がって、命は無事でしたが、その日からややこしいことが起き始めるというのが映画のお話なのですね。 彼女の母親は彼女を生んですぐに亡くなったようですが、彼女を育てた父親と兄も、今はもういなくて、彼女は一人で村の雑貨屋を営んで暮らしています。 彼女は田舎の村で一人で生きてる女性というわけです。 で、雨が降っていたその日、商品の配達に来たムルマンという、これまた、もう、孫がかわいいという老年の男性とややこしくなります。 48年間、独身で、男と暮らしたいと思ったことなどなかったはずのエテロですが、生まれて初めてややこしい経験に陥っちゃうんですね。「オイ、オイ、そんなふうに頑張っちゃうと・・・・」 こちとら、70歳のジジイですから、村の女性たちの、まあ、イジメまがいのざわつきとか、エテロに夢中になるムルマンという男性の振舞いとか、どんどんややこしくならざるを得ないエテロの心の動きを映し出しているかのシーンとかを見ながら、考えていたのはそういうことで、とどのつまり、予想通りの結末に至って笑ってしまいました。 初体験の結果の体の不調を癌だと思い込んだエテロのドタバタは、ボクには喜劇的でしたが、結末のシーンには胸打たれましたね。 でも、心に浮かんだのは、やっぱりね、「で、どうするの?あんた、48やで。」 もちろん、そんな茶化し方は間違っているとは思いますが、それにしても、やっぱり、そう思っちゃいながら、しかし、一方で、思わず拍手!でしたね。 ムルマン以外には、ほとんど男性が出てこないですし、出てくる村のオバちゃんたちは世間そのものでド厚かましいし、ほかに出てくるのは女子高校生らしい不良少女だけで、その上、主人公は巨漢というしかないのですが、その女子高生とエテロのあたたかいやりとりのシーンとか、村の女性たちとの仲がいいのか悪いのかわからない微妙な関係の描写とか、エテロがデカいクリームパンをほうばったり、素っ裸でシャワーするシーンとか、とどのつまりは、村のオバはんたちから「盥のようなおしり!」 と、からかわれたお尻を突きだしての野外おしっこ(立ち○○です)のシーンとかあって笑ってしまうのですが、出てくる人間が、それぞれ人間で、人間と人間ののやりとりが描かれている! まあ、そういう印象なのですね。映画全体が、なんかうまくいえませんが、大きなあたりまえの空気に包まれていてリアルなんです。で、そのあたりにエレネ・ナベリアニという監督の力量というか、思想の深さのようなものを感じました。拍手!ですね。監督・脚本 エレネ・ナベリアニ原作 タムタ・メラシュビリ撮影 アグネス・パコズディキャストエカ・チャブレイシュビリ(エテロ)テミコ・チチナゼ(ムルマン)2023年・110分・PG12・ジョージア・スイス合作原題「Shashvi shashvi maq'vali」2025・02・09・no019・元町映画館no281追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.03

コメント(1)

-

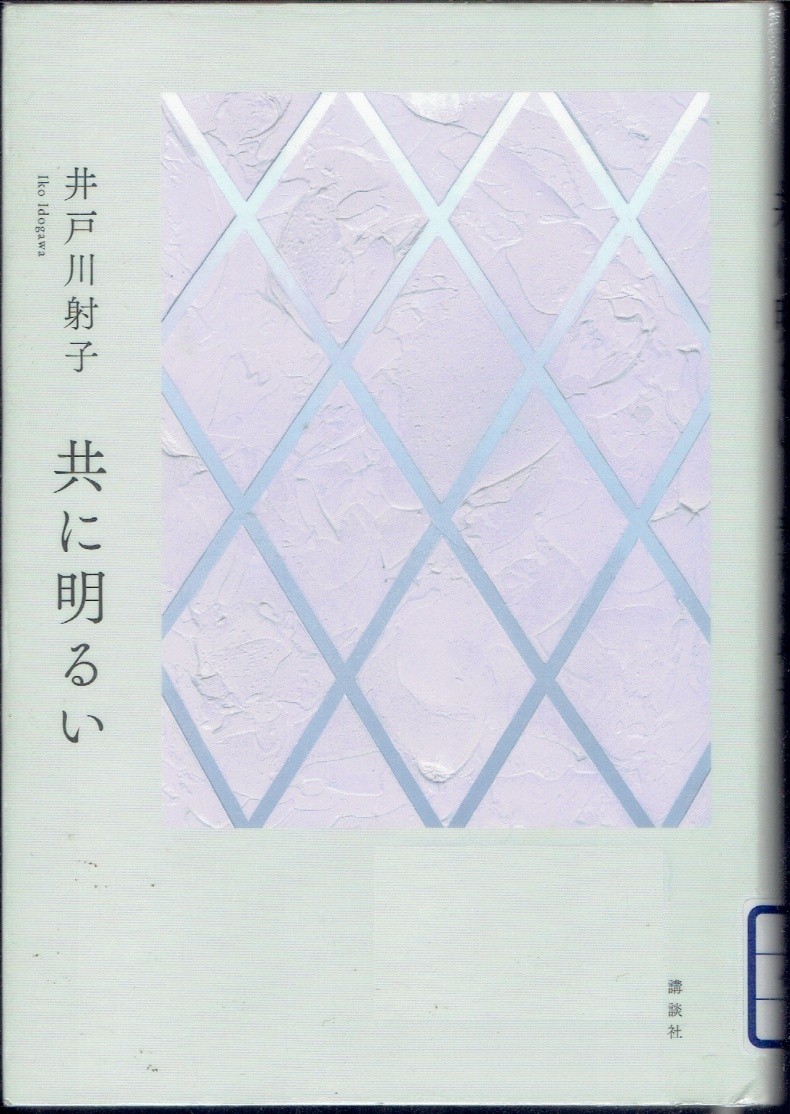

週刊 読書案内 井戸川射子「共に明るい」(講談社)

井戸川射子「共に明るい」(講談社) 2021年、「ここはとても速い川」(講談社文庫)で野間文芸新人賞、翌年2022年、「この世の喜びよ」(講談社文庫)で第168回芥川賞を受賞した井戸川射子という1987年生まれの若い作家を読み続けてます。2019年に私家版で出されて、中原中也賞に選ばれた「する、されるユートピア」(青土社)という詩集も読みました。 詩も小説も、読んでいて、「フーン!?」 という刺激に満ちています。この「フーン!?」というのは「ねえ、コレ、おもしろかったの?」「うん、フーン!?という感じで、なかなかいいよ(笑)。」「何よ、フーンって。」「そやから、読んでて、なんかありそうやな、やん?」「何いううてんの?大丈夫?」 というのが、最近、同居人と交わされる会話のパターンなのですが、なんのこっちゃわかりませんね(笑) で、この作品集も「フーン!?」 連発でした(笑)。 たとえば「風雨」という作品の書き出しはこんな様子です。 片手を差しだせるほどにしか、小窓の部分は開かない。窓から見える木は寝るように生える松だけなので葉は揺れず、雨がどれほどの勢いか測る目安とはならない。向井は開けたカーテンを手に持ち「ビューだねえ」と窓からの景色を褒める。オーシャンビューでもないけど、何ビューと尋ねたかったが、二人はまだあまり話したこともないため、嫌みに聞こえることを恐れ、「ビューだね」と彼は答える。(P77) 修学旅行で五島列島あたりにやってきた高校生「向井」と「彼」が割り当てられた部屋に着いた場面の描写です。 で、読み手のシマクマ君は、いきなり、「フーン?!」 なのです。頭に浮かんだのはこの文章の書き手は誰なのかな? ですね。 具体的に言えば、「何で、一人が「向井」と名前で呼ばれて、もう一人は「彼」と代名詞で呼ばれるの?」 という疑問というか、引っかかりで「フーン?!」 です。 この文章ですが、「彼」とかいう三人称の代名詞が出てきたりして、いかにもな小説的文体に見えますが、果たしてそうなのですかねえ、という疑問です。 で、読み進めると、嵐のために、室内での行事を余儀なくされた旅行団の宴会場でのシーンの描写があります。ヒマを持て余している高校生の学年集会で、あの遠藤周作の小説「沈黙」の一節が国語教師によって朗読されるという、ちょっと、普通の社会で暮らしている方には想像を絶している、まあ、その業界を知っている人間には「いかにもありそうな、いや、なさそうな」旅行風景が描写されて、その後の場面ですね。 朗読を終えると国語教師は続けて、「実は詩作もしておりまして」と言い、どさくさに紛れて自作のも朗読し始める。本当は暗唱できるが、なにか手に持つ方が格好がつくのでそうする、強い口調で熱を帯びる。他の教師たちは夢うつつの表情だ。未見のものを読むだけ読まれ、聞くだけなので語はばらけて意味は飛び、改行も、どこにどれが繋がったのかも分からず、文というのはただただ語を並べただけのものだと生徒たちは実感する、そういう発見の場だったといえる。(P91) 今度の登場人物は「国語教師」ですが、シマクマ君の「フーン?!」 は続きます。この書き手は、なんで「国語教師」の胸中がわかるんですかね。 で、思い出したんですね。この若い作家は、つい最近まで兵庫県内の高校で国語の教員をしていた人で、遠藤周作はともかく、少なくとも芥川龍之介の「羅生門」あたりはくりかえし授業されていただろうと。 というのは、ここで、作家が作り出している、これらの文章の「書き手」のものの見え方は、芥川が造形した「書き手」とよく似ているんですね。 「羅生門」という小説の特徴の一つは「語り手」としての「書き手」なのですね。ようするに「物語」とか「昔話」の語り手の語り方で書き始める書き手です。ただ、芥川には「平安朝の下人のサンチマンタリスム」というような描写を挿入することで作品を現代的(?)な書き手による小説として成立させんとする、だから、書いているのは現代のインテリなんですよ! という、書き手の姿というか、位置というかが書き込まれますが、井戸川さんの作品にはそれがないんです。 というわけで、いきなり「フーン?!」 なのですが、作家は何がしたいんですかね?。 皆同じようにカステラの長い一本、限定の袋麺、靴下などのお土産を手に持つ。高校生なのでもう指も長く、カゴなどなくとも色々なものを挟み込める。彼はベンチに座り、お土産はその太ももの上にのせる。彼の脚は膝から上が長いため、たくさん置くことができる。体育教師は母を待つ子に、飛行機と飛行場の車のおもちゃのセットを、あの子たちは違えば争うので、同じものを二つ買う。 飛行機内部には、人々を何とか落ち着かせようとする音楽が流れる。美術教師はこの旅でまた買った、教会内部の写るポストカードを眺める、昔買ったものと比較する、家に帰れば語る先を失う。CAさんの仲間への、顔の横でするグッドのサインは可愛いが、翼の上の傷は、この剥がれ部分は大丈夫だろうか、唸る風でどうにかならないかと、それが見える席の生徒は敏感に考える。あの、今まで出ていた速度をいなす、無事だが激しい着陸を待つ,上手くいけばいいがと皆思う。(P114) 結局、「彼」が、なぜ「彼」と呼ばれるのか、「向井」くんだけが、なぜ個有名なのか、教員たちはなぜ「美術教師」とか、「学年主任」とかというふうに呼ばれるのか、実は、全くわかりません。 作品全体を通して、ある高校の修学旅行の場面、場面を、あたかも客観性に支えられた「三人称的な世界」として描写しているかに見えますが、三人称的な客観的描写の世界では、ある人物が「彼」と呼ばれ、ある人物が「向井」と呼ばれたりはしないでしょう。あの、今まで出ていた速度をいなす、無事だが激しい着陸を待つ,上手くいけばいいがと皆思う。 と結ばれる、この作品の「皆」の中に作家自身はいるのでしょうか、いないのでしょうか、と、まあやっぱり、「フーン!?」 で終わるところにこの小説の、あるいは、この作家の面白さがあるというわけなのですが、作者はさっき、「下人が雨やみを待っていた」と書いた。 と書いた芥川でも、彼がネタにした平安以来の物語の語り手でもない位置に書き手の場所を探そうとしている井戸川射子! という作家がいるように思うのはうがちすぎなのでしょうかね(笑)。まあ、それにしても工夫にあふれていて面白がらせてくれる井戸川射子さんには拍手!です。もう少し追いかけ続けますよ(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.03.02

コメント(1)

-

徘徊日記 大阪の狛犬 2025年2月17日(月) 「福島の天神さんの狛犬さん」 大阪・福島あたり

「福島の天神さんの狛犬さん」 徘徊日記 大阪の狛犬 2025年2月17日(月) 大阪・福島あたり 今日は2025年の3月1日の土曜日です。で、この狛犬さんとお出会いしたのが2月17日でした。徘徊日記とかいいながら、ほぼ、2週間も経ってからの投稿です。イヤハヤ、やれやれ、ですね(笑)。 というわけですが、徘徊したのは大阪の福島あたりです。阪神電車の福島駅を降りて地上に出るとなにわ筋とかの交差点があって、その向こうの木立の中に神社のお社らしき建物が見えました。交差点を渡って見ると天神さんでした。 で、こちらは本殿前の「阿」さんですね。角度を変えてみますね。 なんか、バランスというか、ちょっとよく肥った子犬というか、コミカルですね。「吽」さんの方はこんな感じです。 角度を変えるとこんな感じ。 ここの天神さん、正式には福島天満宮だそうですが正面の石の鳥居です。鳥居の横の石碑に福島天満宮と彫られていました。小さいですが、いい雰囲気の神社でしたよ。 こちらが本殿です。 シマクマ君、珍しく、まじめにお参りしてお賽銭も上げさせていただきました。実は、ゆかいな仲間の先頭バッターが人生初受験なのです。ジージとしては、まあ、行きあたりばったりとはいえ、神頼みしかありませんからね(笑)。 で、忠魂碑というか、ここでは表忠碑と彫られていますが、がありました。撮りたかったのは実は梅です(笑)。 ね、やっぱり天神さんですから、忠魂よりは梅ですよね。まだ、2月半ばでしたが梅が咲き始めていましたよ。さすがあるじなきとてはるなわすれそ! ですね。 というわけで、2週間遅れの徘徊日記でした。またヨロシク(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.03.01

コメント(1)

全45件 (45件中 1-45件目)

1