2025年02月の記事

全34件 (34件中 1-34件目)

1

-

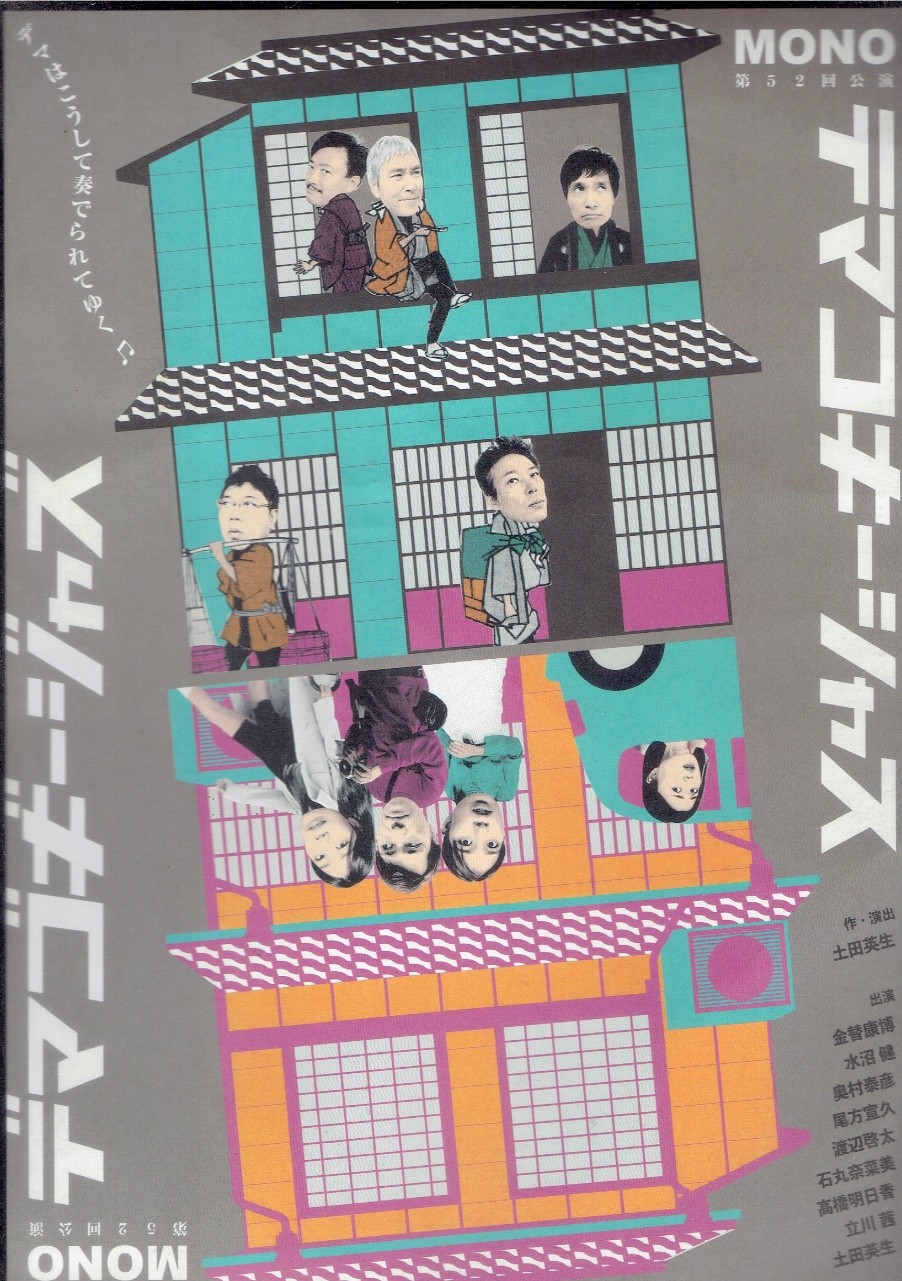

劇団MONO 「デマゴギージャズ」ABCホール

劇団MONO 「デマゴギージャズ」ABCホール 久しぶりに小劇場演劇を見ました。20年ほど前に何度か見たことのあるMONOという劇団の「デマゴギージャズ」というお芝居です。場所は大阪のABCホール、朝日放送のビルの1階です。やっている劇場というか、舞台というかが、あのころよりメジャーな雰囲気ですが、受付まで来て見ると・・・・。なぜだか、あんまり変わった感じはしませんでした(笑)。 で、お芝居ですが、チラシによれば「この石は木星から来たから触ると覚醒するよ」あの子は真剣な顔つきで言うそれは私が拾ってきたただの石指摘したらさっきよりマジになって反論してくるやがて・・・・他にも信じる人が出てきてしまったああ、デマが奏でられてゆく、デマゴギージャズ♫ という内容で、ボクのような兵庫県民には、つい先だっての知事選挙を茶化しているのかという雰囲気でしたが、現実社会を茶かすほどのパワーは、やっぱり感じられませんでしたね。 土田英生さんの戯曲の面白さは、ある種の冷静さで社会批評の視点を維持するとことによって生まれてくると、20年前に感じていて、今回も「ああ、スタイルというのは変わらないものなんだな・・・」 と、まあ、ちょっとシミジミしながらも、生意気な感想を持ったのですが、生意気ついでにいえば、このお芝居の場合ですと、「木星から飛んできた」ということが本当で、「触って覚醒した」のが事実だったらどうするの? という、裏返しの問いに応えられないところが、20年ぶりに舞台を見た老人には「なんだかな???」 なわけなのですね。 けっこう集まっていらっしゃるお客さんたちの目に、「あんたアホやなあ・・・(笑)」 と見られている登場人物の女性こそが真実の人であることにこそ現代的なドラマトゥルギーの可能性! があるじゃないんですかね(笑)。 どこかのインチキ知事を当選させた「エビデンス」とかいう、いかにも、もっともらしい流行言葉を思い出しながら、まあ、そんなふうに感じたわけです。 それにしても、確かに、20年、やっていらっしゃったんですね。見るからに、お年だけはお召しになっていらっしゃいましたが、相変わらずの男優陣には拍手!でしたね(笑)。MONO52回公演 2025年2月17日・ABCホール作・演出・出演 土田英生出演金替康博 水沼健 奥村泰彦 尾形宣久 渡辺啓太 石丸奈菜美 高橋明日香 立川茜 土田英生追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.28

コメント(1)

-

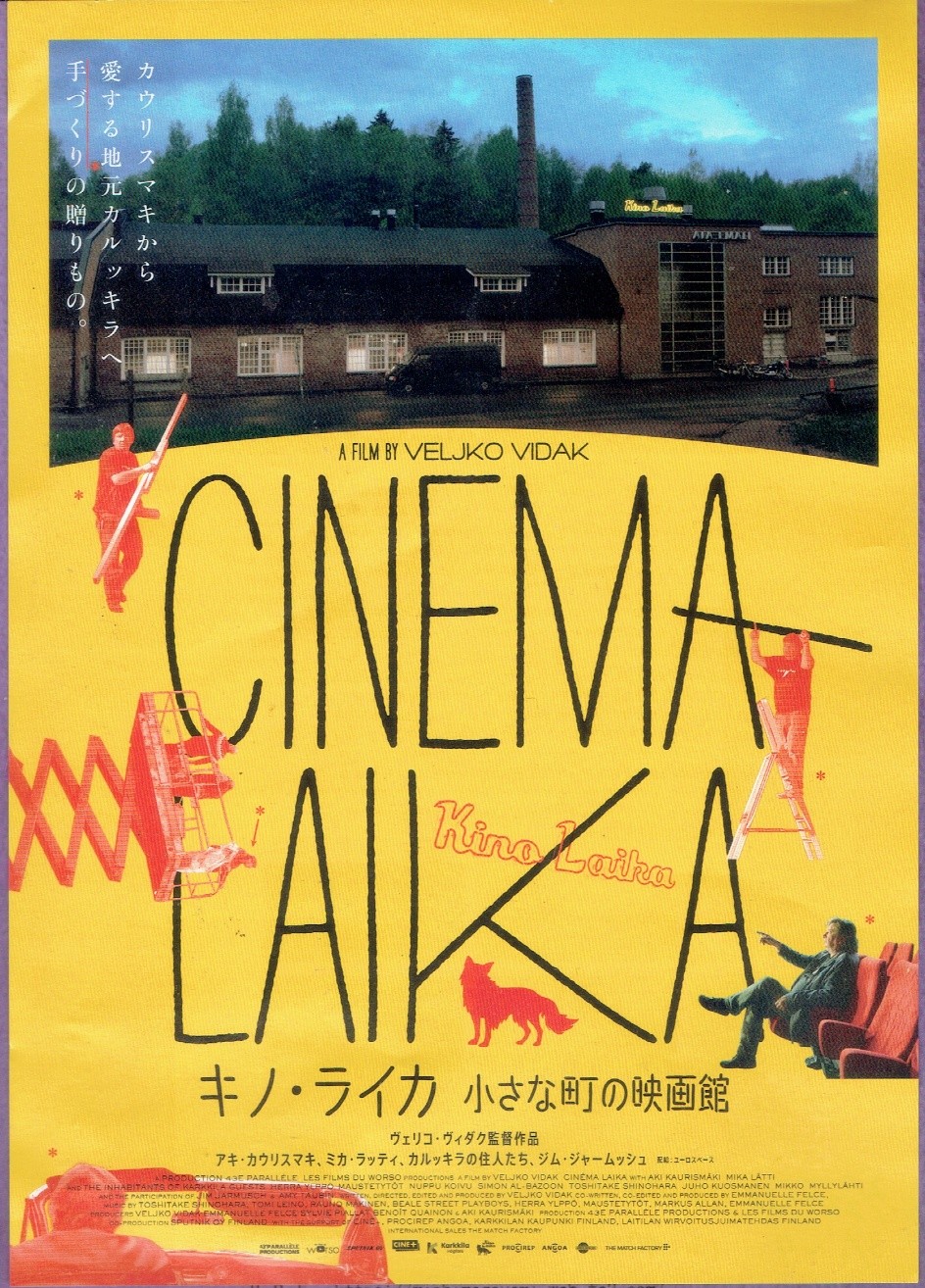

ベリコ・ヴィダク「キノ・ライカ 小さな町の映画館」元町映画館no283

ベリコ・ヴィダク「キノ・ライカ 小さな町の映画館」元町映画館 アキ・カウリスマキというフィンランドの映画監督さんが生まれ故郷に映画館を建てるというプロジェクトを実行されていて、そのプロセスを記録したドキュメンタリーということで見に行きました。 見たのはベリコ・ヴィダクという監督の「キノ・ライカ 小さな町の映画館」です。 映画館が暗くなって、映像が映り始めて、耳を疑いました。「えっ?吹き替え?」 正直、まず、そう思いましたが、違いました。スクリーンから聞こえてくる歌だけが、日本語で朗々と歌われているのです。 日本からかの地に移住されているらしい篠原敏武という方が、フィンランドの歌を日本語に翻訳されて唄っていらっしゃるのでした。もう、そこから鷲摑みでした。 カルッキラという町だそうですが、町の人達が映画館とワインバーのうわさをしています。馬に乗った二人連れの女性が「自転車泥棒」の話をしています。溶鉱炉で鉄が燃えています。映画館の工事現場ではカウリスマキ本人と思われる男性が材木を担いだり、新設の舞台にスクリーンを張る指示を出しています。ロックのコンサートで盛り上がっています。これがフィンランド! という感じの夕日の野原で電話している人の話声が延々と続いて日が暮れていきます。 ボクがいうのもなんですが、これぞカウリスマキ!という映像 がこれでもかと重ねられていきながら、映画館が出来上がっていきます。 で、とどのつまりには、あのジム・ジャームッシュがカウリスマキとの思い出を語りながら、映画について、彼とカウリスマキの共通点について、「おー、ナルホド、そうか!」 という論旨を展開して見せます。でもね、映画の話もいいのですが、一番面白いのは冬のヘルシンキ空港に迎えに来たカウリスマキにキャデラックのオープン・カーでカルッキラの町まで乗せてもらった時に、暖房がわりに愛犬のライカを抱いておくように言われて、そうしたという話でした。 最後に、カウリスマキ自身が、なぜ、映画館か? という話をして映画は終わりますが、カウリスマキファンのみならず、映画のお好きな方には必見のドキュメンタリィーだと唸りました。 工事を手伝いながらこの映画を撮ったというベリコ・ヴィダク監督はじめ、映像に出てくるすべての人に拍手!でした。 映画館を出るときに、ご夫婦でご覧になっていたらしいご婦人がいい人ばっかり出ていたねえ(笑)。 とおっしゃっているのが聞こえましたが、その通りですね。いいものを見せていただきました。もう一度拍手!ですね。 監督・脚本・撮影・編集 ベリコ・ビダク脚本 エマニュエル・フェルチェキャストアキ・カウリスマキミカ・ラッティジム・ジャームッシュアンナ・カルヤライネンカイサ・カルヤライネン2023年・81分・フランス・フィンランド合作原題「Cinema Laika」2025・02・22・no026・元町映画館no283追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.27

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年2月18日(火)「寒いんですけど、梅が咲いてました!」団地あたり

「寒いんですけど、梅が咲いてました!」 徘徊日記 2025年2月18日(火)団地あたり 2025年の2月です。寒いですねえ。夏の間は、なんだか初めての暑さですねえとかいってましたけど、冬になるとこの寒さは例年じゃないとかいいたくなりますが、自分自身が例年じゃないだけかもしれませんね(笑)。 人それぞれなんだとは思いますが、それにしても寒さが応えますね。 そんな、2月の半ばなのですが団地の梅が咲いていました。 今日はお天気が今一で、写真が暗くて残念なのですが、団地の梅林の梅が咲き始めていて、まあ、梅が咲けば春か! とか思うと、ちょっと元気になりますね。 写真が暗いので、近くに咲いていた山茶花(多分?)も載せておきます。こちらは色が鮮やかで、明るくていいですね。 ピンクだけじゃなくて、こういう紅い花も盛りです。 原付バイクのお出かけじゃなくて、市バスとかに乗るときに団地を徘徊します。 同じ団地のお友達は朝の6時過ぎから歩いていらっしゃるそうですが、横着なシマクマ君は、そんな時刻に外に出るなんて、まあ布団の中ですけど、想像もできません。「春よこい!」 ですね(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.02.26

コメント(1)

-

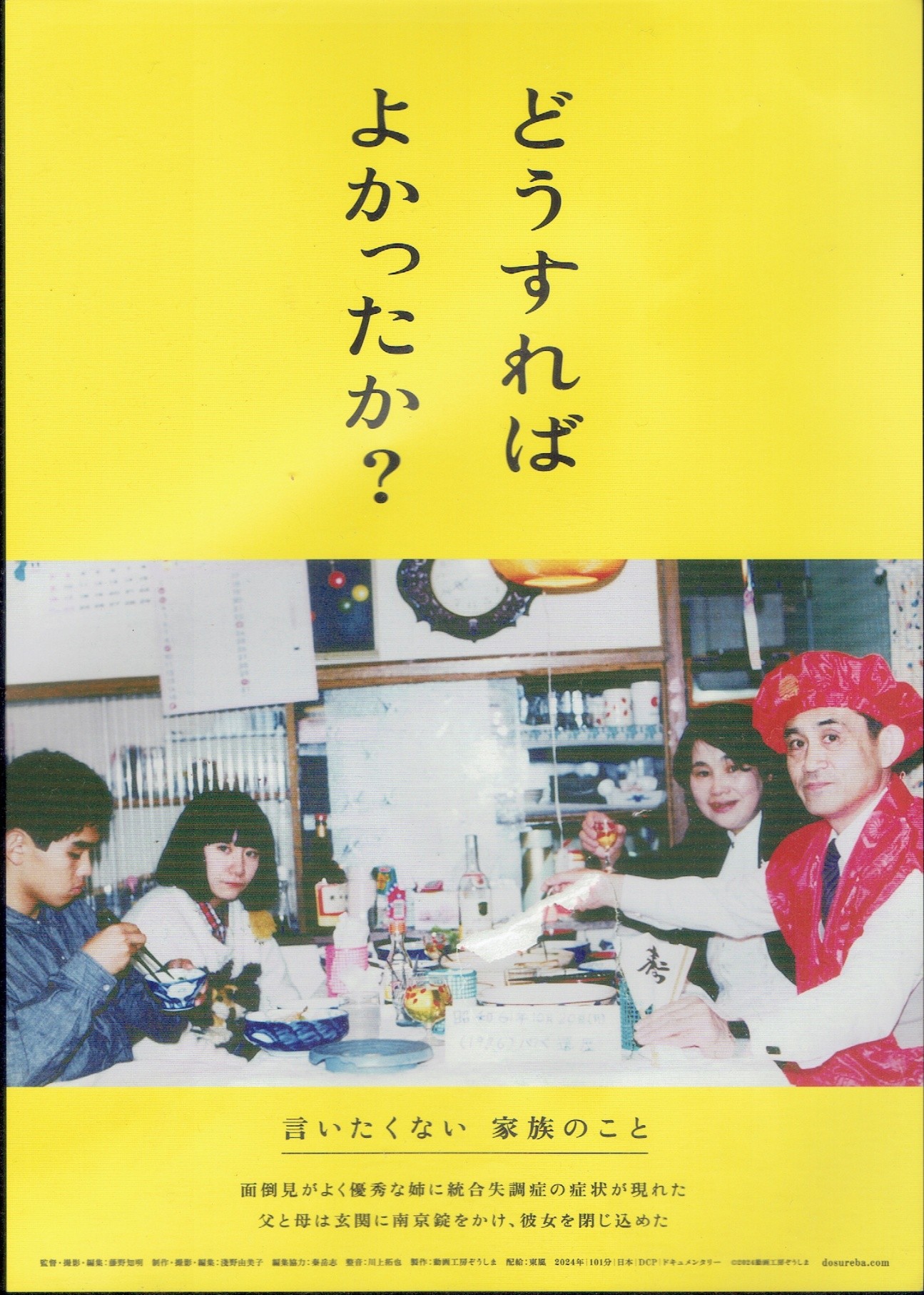

藤野知明「どうすればよかったか?」元町映画館no279

藤野知明「どうすればよかったか?」元町映画館 2025年が始まって50日経ちました。で、この映画を見たのは1月24日ですが、一ヶ月の間、感想が書けずに困っていました。 この映画ですが、神戸では元町映画館で年の始めからやっていて、連日「満員御礼」、多分、シネリーブルでは、まだやっていると思いますがボクが元町で見た日も補助席まで出しての満席でした。 で、映画は藤野知明監督の「どうすればよかったか?」というドキュメンタリィーです。 見ていて、終盤あたりの場面ですね、映画製作者、だから監督ですが、が「どうすればよかったか?」 と父親に訊ねるシーンがあるのですが、そのとき、前の席の男性がスマホを開いたんですね。大勢のお客さんが入るということはそういうことがあるということを、ここのところ繰り返し体験してはいるのですが、マナー云々を越えて、「それはないやろ!」 という出来事でした。 で、見終えて、そのスマホ体験に対する憤りのようなものにとりつかれて、帰宅してチラシを読みました。 我が家の25年は統合失調症の対応の失敗例です。 どうすればよかったのか? このタイトルは私への問い、両親への問い、 そして、観客に考えてほしい問いです。 藤野知明 こんな言葉が踊っていました。何だか素直な問いに聞こえるのですが、この「問い」に答えられる人はいるのでしょうか? まあ、無理やりですが、ボクの答えを、誤解を恐れずに書いてみます。、「あなた」が、最初におかしいと思った、あの夜の翌日、あるいは、カメラを回し始めたとき、「あなた自身」がお姉さんを医者に連れていくべきだったのです。それ以外にはありません。 実際にそうできたか、できなかったか、こんなことを口にしているボク自身が当事者であればそうできたのか、と問い返されても答えはありません。ついでにいえば、ボクの答は善悪を判断してはいません。家族であれ、知人であれ、行きずりの人であれ、病気だと気付いたら医者に連れて行く努力をすべきだというだけです。 しかし、チラシで問いかけている映画を作った人にはそれができなかった。その結果、そうできなかった一人の人間の、生きている世界と自分自身に対する問いかけが空前絶後ともいうべき映像を作り出してしまった! というのがボクの、この映画に他する感想です。 弟がカメラが回してることを知りながら、言葉を発しないお姉さん を辛抱強く映し続ける映像の迫力に文字通り絶句したボクは、あれから一か月、ジッとこっちを見ているお姉さんの眼差し を繰り返し思い浮かべてはため息をついています。「何が映したかったのだろう?」 お姉さんもお母さんも亡くなってしまった部屋で、おそらく90歳を越えていらっしゃるであろうお父さんに「どうすればよかったのか?」 弟が、そう、問いかけている、最後のあのシーンが、興味を失ってスマホを開いている観客の前にさらされている場にボクは座っていました。あの時、ボクはどうすればよかった? のでしょうね。 余談ですが、この映画の「鎖のかかったドア」のシチュエーションとよく似た体験をボクは中学生の頃、自分の家で経験しています。 この映画でジッとカメラを見るお姉さんの姿を見たとき、ボクの頭に浮かんだのは、60年前、玄関で正座して「どちら様でしょう?」 と、最愛だったはずの孫に向かって挨拶をする祖母の姿が浮かびました。この映画は、ボクにとっては、そういう映画でした。正直、疲れましたが、公開した藤野知明監督には拍手!ですね。ホントウノコトを撮ってしまった監督 は、やっぱり、人に見せないではいられないし、「どうすればとかったか?」 と問いかけずはいられないのでしょうね。監督・撮影・編集 藤野知明制作 淺野由美子撮影 淺野由美子整音 川上拓也編集 淺野由美子編集協力 秦岳志2024年・101分・G・日本2025・01・24-no013・元町映画館no279追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.26

コメント(1)

-

エリック・クラプトン「クロスロード・ギター・フェスティヴァル 2023」 109シネマズハットno56

エリック・クラプトン「クロスロード・ギター・フェスティヴァル 2023」 109シネマズハット 2025年の2月23日、24日は連休らしくて、繁華な街に出て行くのが億劫だったこともあって109シネマズハットのプログラムを眺めていて見つけました。「オッ、クラプトンやん!」 で、決定です。マーティン・アトキンス監督の音楽映画「エリック・クラプトン『クロスロード・ギター・フェスティヴァル 2023』」です。 思惑通り、お客もあんまりいらっしゃらない映画館で、大音響のロックコンサート中継を堪能しました。 「サイコー!」 でした(笑)。 2023年9月、ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで開催された「クロスロード・ギター・フェスティバル 2023」の実況映画でした。 もう、その手の音楽を聴かなくなって40年なのですが、クラプトンとか、まあ、20代で好きだった人たちの音楽は、時々、ユーチューブとかで聴く程度です。それでも、名前や曲を耳にすると心騒ぎます。 もっとも、この映画のコンサートに登場する人たちの名前は下に貼りましたが、今や、ほとんど知りない人ばかりでしたし、演奏される曲だって初めて聞く曲がほとんどなのですが、ド素人の爺さんでも、やっぱり、いいものはいいし、超絶技巧の演奏には唸る!わけです(笑)。 この映画の中では、この方も、初めてお聴きする方でしたが、ゲイリー・クラーク・ジュニアとおっしゃる方のソロ演奏はすごいなあ・・・と、マジで感激しました。 で、出てくるのは知らない人ばっかりだと思っていたのですが、なんと、あの、サンタナさんがバンドを率いて出て来たりして「おー、まだ、お元気なんだ!」とか感動していると、なんと、なんと、とどのつまりに、スティービー・ワンダーさんが手を引かれて登場して、クラプトンと二人で演奏し始めるじゃないですか。「スゴイ!スゴイ!」 スティービー・ワンダーが手元の小さなキーボードを演奏する姿には、ちょっと泣いてしまいましたよ(笑)。 画面に大写しになるクラプトンのギターを眺めながら「これって、フェンダーやんな!」 とか見当はずれのカンドーに浸りながらいうのもなんですが、この映画のすぐれているところは、それぞれの曲を、ちゃんと全曲聞かせてくれることでしたね。 で、最後に、ちょっと文句ですが、セリフには字幕が付きますが、歌詞にも、英語でいいから、字幕を付けてほしかった! ですね。英語のできない耳では聴き取りたい「歌詞」が聴き取れないんですよね。まあ、それにしても、ギターに限らず聞こえてくる音楽が素晴らしかったですね。拍手!監督・製作 マーティン・アトキンス製作 ジェームズ・S・プルータ スクーター・ワイントローブ出演エリック・クラプトンロバート・ランドロフエリック・ゲイルズジョー・ボナマッサシェリル・クロウマーカス・キングデル・マッカリー・バンドジェリー・ダグラスシエラ・ハルジョン・マクラフリンゲイリー・クラーク・Jr.ジョン・メイヤーモリー・タトルザ・ウォールフラワーズロジャー・マッギンスティーブン・スティルスダニエル・サンティアゴペドロ・マルチンスジュディス・ヒルH.E.R.ケニー・ウィルソンタジ・マハールケブ・モカルロス・サンタナスティービー・ワンダービル・マーレイ2023年・120分・G・イギリス原題 Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival 20232025・02・24・no027・109シネマズハットno56追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.25

コメント(1)

-

週刊 読書案内 アガサ・クリスティー『検察側の証人』・ビリー・ワイルダー映画『情婦』

100days100bookcovers 98日目アガサ・クリスティー『検察側の証人』・ビリー・ワイルダー映画『情婦』 大変遅くなり、申し訳ありません。 前回のKOBAYASIさんの投稿が2月の中旬でしたので、もう3か月ほど経ってしまいました。これほど遅くなった言い訳をさせてください。 実は90歳近くで一人暮らしの母が、昨年暮れから脊柱管狭窄症の痛みがどんどん強くなってきたため、整形外科医院探しやリハビリ通院の送迎やらで急に忙しくなってきていました。その上、妹が、いつもは元気でバリバリ働いて、なおかつ母のそばにいてくれたのに、突然入院してしまいました。大きな手術は回避できたものの、今までのような生活ができなくなっています。そうこうしているうちに、こんどは私が、顔面帯状疱疹になってしまいました。意外にしんどくて、全く食欲もなく一日中眠る日が何日も続いて我ながらびっくりしてしました。 顔半分に赤黒い発疹が出て、美貌(こういう時用の言葉かも?)が台無しになってしまいました。今は発疹はだいぶ消えてきたけれど、神経痛はまだ残っています。母の方は、不思議なもので、もう入院寸前かという状態でしたのに、私の頼りなさに直面して、また気力だけはしっかりしだして、なんとかもちこたえてくれようとしています。 そんなこんなで、遅れてしまいました。今のうちになんとか投稿したいと思いながらもだらだらとしてだだ遅れですね。もっと早くに今回は休ませてほしいというべきだったと反省しきりです。 でも『ためらいの倫理学 戦争・性・物語』とは逆の、自分の倫理感にためらわなかったドン・キホーテのようなアイルランド人の評伝、しかも著者はペルー人という小説を紹介したかったのです。 コロナ禍の頃に、図書館で偶然目について読みだした本です。スケールの大きさに圧倒された本なので、ぜひご紹介したかったのです。今回、いい機会だと、また図書館から借りて、あわただしい生活の中で少しづつ主人公の年だてなどを作りながら読んでいました。この本はどうせあまり借りられていないみたい、少しくらい延滞するか、あるいは期限内に返却してすぐまた借りようと思っていたら、なんと、順番待ちの人が出てきました。物好きな人がほかにもいるもんだと思いながらも途中までしか読んでないのに返却するほかありません。このところの私には読み直すのは無理そうなので。 ちなみにその本はマリオ・バルガス・リョサの『ケルト人の夢』です。お時間のある方には、ぜひ読んでいただきたいなあと思います。 で、KOBAYASIさんのご紹介の本に再び戻って、装丁の素敵な『いずれ すべては 海に中に』 サラ・ピンスカー・著 (竹書房文庫)は、図書館ですぐに借りてきて読んでみました。 なかなか不思議な着想ですね。なかでも、とってもKOBAYASIさんらしいなと感じたのは、この小説が音楽から影響を受けて、いい感じの小説を作っているとの紹介でした。歌と小説とのつながり。その着想の本はいくつもありますが、私は、アガサ・クリスティーの『そして誰もいなくなった』あたりも秀逸かなあと思うのです。このあたりで決まりかな。 今回は、文芸作品と映画 ということで、アガサ・クリスティーの戯曲『検察側の証人』とビリー・ワイルダーの映画『情婦』ということにします。 まず、この戯曲はじつは、今回初めて読んだので、紹介はあとまわし。まずは、ビリー・ワイルダー監督の映画『情婦』の感想を書きます。 残念ながらこの映画は劇場では見ていません。何の予備知識もなく、もちろん、ビリー・ワイルダー監督作とも、アガサ・クリスティー原作とも知らずに、偶然、何も知らずに友人の家でビデオを観たのです。 最初の第二次世界大戦直後の廃墟のドイツのシーンが印象的だけど、劇中劇なのかなと思ったり。と思ううちに、場面は明るく軽薄なほどのイギリスの弁護士事務所に急転。退院したばかりの太っちょ弁護士と彼の世話をする付き添い看護婦のドタバタ喜劇がとても面白い。さすが、ビリー・ワイルダー。きっと伏線が張ってあるのだろう。 それから、やや調子のよすぎる若者がでてきてさらにコメディがテンポよく続くけれど、実はその若者が弁護の依頼人だとわかる。この若者は殺人の容疑をかけられ逮捕されるらしい。弁護士はその若者の依頼を受けるかどうするかを決めなければならない。しかし、若者の協力者であるはずの美しい妻(マレーネ・ディートリヒだもの)が、どういうわけか夫に薄情で、ひょっとすると彼を裏切るのかと感じさせる。こういう設定で、法廷劇が展開されていく。 弁護士か、若者か、あるいは彼の妻か、ときには被害者の家政婦か、誰の立場で映画を見ればいいのか混乱しながらも、ずるい悪人を見逃したくない気持ちになって熱を入れて見入ってしまった映画です。ミステリーのネタバレはここまでにします。 私は『情婦』という題に思い入れをいれて、まさかミステリーだとも知らずに見ました。どんどん思い込みをひっくりかえされてなかなか理解が追い付かなかったけれど、見終わってから何度も思い返して、いい意味でやられたなあと思った点がいくつもありました。このあと、ビリー・ワイルダーの映画をみることが何度かありましたが、コメディと苦みの共存やら、伏線の張り方とか、戦争の傷痕とかが感じられるようになりました。 ただ、この映画の題名が『情婦』というのが、どうしてもすっきりと受け入れにくくて、原題をチェックしたら、“WITNESS FOR THE PROSECUTION”『検察側の証人』原作アガサ・クリスティーだと、その後で知りました。また、TVドラマでも別の演出で2本くらい見たことがあります。実は今回、映画にも別の役者や演出のものがあることもGoogleで知りました。ただ、私は、いまのところ、ビリー・ワイルダー監督版が一番気に入っています。 そして、今回初めて、原作の戯曲を読みました。戯曲って読みにくいと思い込んでましたが、以前映画を見ているせいか、ていねいなト書きもあって、とても読みやすかったです。そして、私の頭の中ではシーンがいくつもあったように思っていたのですが、原作では、場面は二つきりで、まさに言葉や立ち位置を効果的に駆使した舞台劇だったということを初めて知りました。 文庫本末尾の解説にも、ロンドンやニューヨークの劇場でもロングランだったとのこと、そのあとでのビリー・ワイルダー監督の映画化だったとか。今回、初めて知りました。 アガサ・クリスティーって、本当にすごい作家だなあと改めて思います。もっぱらデビッド・スーシェ演じるポワロのTVドラマのファンですが、小説もいくつかは読んでいます。特に、ミステリーの禁じ手を逆手にとった『アクロイド殺人事件』『オリエント急行殺人事件』『そして誰もいなくなった』の3作品はその着想におどろかざるをえませんでした。 勝手に自己完結してしまいますが、今回あらためて、ビリー・ワイルダー監督の映画と、アガサ・クリスティーの作品が山のようにあるので、これからもぼちぼち楽しみにできるなあと思ってしまいました。 遅くなって申し訳ありません。SIMADAさん、よろしくお願い申し上げます。E・DEGUTI2024・05・20 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.24

コメント(1)

-

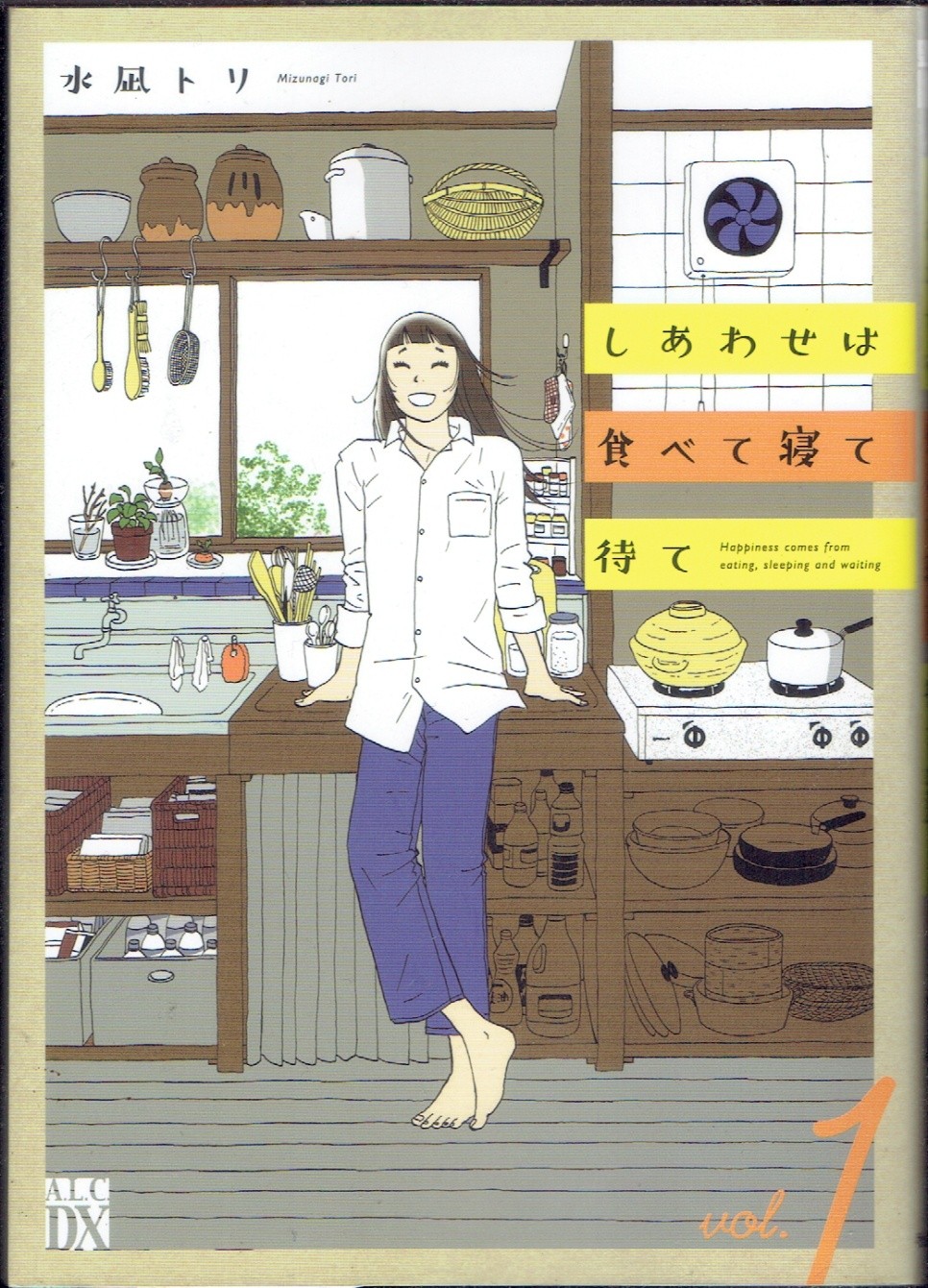

週刊 マンガ便 水凪トリ「しあわせは食べて寝て待て 1」(秋田書店)

水凪トリ「しあわせは食べて寝て待て 1」(秋田書店) トラキチ君の2025年、2月のマンガ便で届きました。水凪トリという人の「しあわせは食べて寝て待て」(秋田書店)の第1巻と第2巻です。第1巻が2021年の4月、第2巻が同じ年の11月の新刊です。 とりあえず第1巻の案内です。 主人公は表紙の女性で麦巻さとこさん、38歳です。膠原病を発症していらっしゃるようで、20代から勤めていらっしゃった、多分、大きな会社をお辞めになって、今は社長と、彼女を入れて従業員3人のデザイン事務所に週4日のパート職としてお勤めしていらっしゃいます。 で、第1巻の冒頭の話題は、だから、このマンガのお話のスタートですが、お引越しです。理由は家賃のようですが、親元というか、ご実家というかにお帰りになる選択肢はないようです。 で、なんとか探し当てた物件の大家さんが美山鈴さんといって、90歳だかのおばあさんで、何故か、ニートというか、家事手伝いの司君という青年と同居していらっしゃいます。そのおばあさんが経営していらっしゃるアパートに引っ越すというお話のスタートです。 マンガの説明を言葉だけでするのは至難の業ですね。まあ、このマンガの筋の展開のポイントは「薬膳」です(笑)。読む人によっては、それがかったるいという場合もあるようです。でも、ボクは案外面白いと思っています。 体調にも、人間関係にも、自信がない30代後半の女性の、人生、リ・スタート! さて、どうなることやらですが、第1巻、70歳の老人は機嫌よく読み終えました(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.23

コメント(1)

-

週刊 読書案内 デイヴィッド・ピース「Xと云う患者」(黒原敏行訳・文藝春秋社)

デイヴィッド・ピース「Xと云う患者」(黒原敏行訳・文藝春秋社) 「一読三嘆!」という言葉がありますが、「私は芥川龍之介が、子どものころから好きだった、雲の意図なんて、絵本で読んだし!」 という方に、まず、おススメします。「杜子春」とか「蜘蛛の糸」とか、童話とか絵本でなじんでいる人って結構いらっしゃるのですね(笑)。 で、一気読み! が、おススメです。途中で止まってはなりません。立ち止まって、原作が気になったりすると、止まっちゃうんです(笑)。 作品は デイヴィッド・ピース「Xと云う患者」(黒原敏行訳・文藝春秋社)です。副題に「龍之介幻想」とついています。 これらの物語は我々の世界の、鉄の城の一つにいる患者X(ペイシェント・エックス)が、聞く耳と時間のある者には誰にでもしゃべる話である。 彼は実際の年齢より若く見える日もあれば、老けて見える日もある。痩せこけている日もあれば、肥っている日もある。三界の苦をその身に受け、幽霊と幻影に苛まれ、千の自己に分裂して、無数の悲惨な人生を経験した挙句に、ここへつれて来られた。彼がどんな経験を、・・・いや、詳しい話はしばらく措くとしよう。(P9) 「序」がこうして書き始められます。 で、「糸の後、糸の前」「地獄変の屏風」「反復」「切り裂きジャックの寝室」「二度語られた話」「黄いろい基督」「戦争の後、戦争の前」「悪魔祓い師たち」「災禍の後、災禍の前」『河童聖人』「基督の幽霊たち」「事の後、事の前」 という11篇の物語が語られていきます。短編小説集というわけです。たとえば最初の「糸の後、糸の前」はこんなふうに書きだされます。 ある日のことでございます。御釈迦様は極楽の蓮池のふちを、独りでぶらぶら御歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花は、みんな玉のようにまっ白で、そのまん中にある金色の蕊からは、何とも云えない好い匂が、絶間なくあたりへ溢れて居ります。極楽は丁度明方なのでございましょう。(P13) どうでしょう、「えっ?」 とお気づきの方はお気づきでしょうね。そうです、芥川龍之介の名作「蜘蛛の糸」の書き出しそのままです。 しかし、次の1行で、この物語を語っているらしい「患者X」は「蜘蛛の糸」を書いている龍之介から離陸します。ところが御釈迦様が御歩きになっていると、泣声が聞こえて来ます。 原作にもこんな文はありませんし、本来、極楽では「泣声」など聞こえてくるはずがないのですが、お釈迦様がご覧になっている蓮の花のそばに佇んでいたのが基督で、その基督が泣いていたということになれば、なんじゃ、それ? ですよね(笑)。基督さまはあるものを御覧になって泣いていらっしゃるのでした。 原作で御釈迦様がご覧になるのは、蓮池の底、地獄でうごめいていたカンタダという男の姿でしたが、この作品で基督さまがご覧になったのは、誰あろう芥川龍之介でした。で、どうなるの? は、まあ、本書を手に取っていただく他ありませんが、これが「龍之介幻想」の始まりです。11の短編に登場するのは龍之介自身であったり、堀川保吉であったりします。漱石門下はもちろんですが、友人の小穴隆一や川端康成、斎藤茂吉とかも登場します。 ボクが一番面白かったのは「切り裂きジャックの寝室」ですが、師の夏目漱石が「鼻」を褒めた手紙に始まり、龍之介と漱石の会話が圧巻でした。 「鼻」は1916年の作品ですから、この作品で龍之介が漱石と出会っているのは、漱石が亡くなった年のことですね。 で、短編群の最後の「事の後、事の前」の書き出しの扉書きには 自嘲水洟や鼻の先だけ暮れ残る 芥川龍之介 昭和二年(一九二七年)七月二十三日 とあります。 そうです、ちょっと乱暴ない方ですが、この「Xという患者」という作品集は作家芥川龍之介の10数年の生涯の、いわばトピックとして記憶されている出来事の小説化ですね。 で、最初に三嘆といいましたが、まず、最初の一嘆は芥川作品の見事なコラージュぶり! です。 次に、二嘆ですが、デイヴィッド・ピースというイギリスの作家が英訳された芥川作品を読んでの英語表記の創作だということですね。英訳なんて読めませんから、勝手な想像ですが「原作」→「英訳」→「創作」→「翻訳」というプロセスを思い浮かべると言葉を失いますね。 だから、まあ、黒原敏行さんの翻訳技に三嘆というわけでした。 で、一気読みのススメですが、ボクは「切り裂きジャックの寝室」を読み終えて手がとまりました。読みながらデイヴィッド・ピースというイギリスの作家が、たとえば漱石とかについてどう考えているのかというあたりに対する???が湧いてしまったんですね。 命が尽きんとしている漱石と、やがて、自ら命を絶つであろう龍之介が出会っている場が描かれているのですが、精緻な人形芝居のような展開を描いているイギリス人が、いったい何を考えているんだろうというような疑問です。 ついでに、付け加えれば、コラージュされている芥川作品が気になって読み返したうえで、本作を読むと、同じような疑問が湧いてきます。 だから、まあ、一気読みですね。 で、蘊蓄に浸るのは、その後ということで。もちろん個人的な感想ですが、おもしろいことは間違いありませんよ。 ちなみに、デイヴィッド・ピースという方は、今、現在は東大で英語による創作の教員かなんかをなさっているようです。イギリスでミステリーを発表されて、高い評価を受けているようですが、他にも戦後の日本をネタにした作品があれこれあるようですよ。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.22

コメント(3)

-

徘徊日記 岡山の狛犬その4 2025年2月1日(土)「吉備津彦神社本殿の狛犬さん」吉備津あたり

「吉備津彦神社本殿の狛犬さん」 徘徊日記 岡山の狛犬 その4 2025年2月1日(土)吉備津あたり 吉備津神社から吉備の中山という裏山をグルっと半周すると、もちろん自動車ですよ、吉備津彦神社がありました。 で、本殿の前の狛犬さんがこの方です。「えっ?どこ向いてはんの?」 参道がわから見るとお顔のようすがよくわかりません。 ちょっと正面まで行って見るとわかりました。 なかなか手の込んだお顔あたり、いや、足先なんかも独特で、彩色されていて、剥げているところなんか木造のように見えますが焼き物でしょうかね? 吽さんの下あごあたりのこの表情が何ともいえずいいですね。 こちらが阿さんです。 こちらも表情が何ともいえません。子供たちが遊んでいるののぞき込んでいる呑気なおじさんの風情です(笑)。 歯が大きすぎて口が困っている感じですね。彩色が剥げていて、それはそれでいいカンジですね。 本殿を石段の下から眺めるとこんな感じで、上の写真の狛犬さんが見えますね。 で、上を眺めている場所にあるのがこの大きな石灯篭です。 人の背丈の5倍(?)くらいある大きな灯籠です。どなたか立派な方が建立されたんでしょうね。少なくとも、ボクが今まで見たことのないデカさでした。 ホームページのガイドマップによれば高さが12メートルほどだそうです。5倍じゃなくて7倍くらいでしょうか(笑)。 こちらが本殿の横からの写真です。地下道があって向こう側にまわれます。 向う側からの様子。お祀りされているのは大吉備津日子命(おおきびつひこのみこと)という人で、建物は手前から祭文殿、渡殿、本殿と奥向きに並んでいて三間社流造りという飛鳥時代の社殿建築の様式だそうです。 備前の國の一宮だそうで、備前長船とかの名刀の故郷の神社のようです。桃太郎の像もありましたが撮り忘れました(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.02.21

コメント(1)

-

週刊 読書案内 笠間直穂子「山影の町から」(河出書房新社)

笠間直穂子「山影の町から」(河出書房新社) 市民図書館の新入荷の棚で出会いました。飾り気とか全くない装幀の地味ですが、だからこそでしょうか、まあ、なんとなく、気をひかれて借り出してきましたが、「これぞ、待っていた本!」 という内容でした。笠間直穂子「山影の町から」(河出書房新社)です。 著者は國學院大學のフランス文学の先生のようです。1072年生まれだそうですから、今年2025年に51歳ということです。初めて見るお名前でした。 秩父に越してきて一年近く経った八月のある日、開けた窓から風に乗って流れこんだ爽やかで甘い濃厚なにおいに覚えがあった。ジャスミンをより野生的にしたような香りが暑く湿った空気に充満して、嗅いでいるとちょっと朦朧としてくる。家の裏の藪か、その藪を下ったところにある公園から来ていると目星をつけて、たしかめ行くと、藪と公園の境目に並んで生えていた低木に、淡い紫がかったピンクの花房がついていて、これが正体だった。(P7) これが、冒頭、「常山木」と題されたエッセイの書き出しです。エッセイの題になっている木は「臭木」とも書くそうで、「クサギ」と読むそうです。 おそらく、東京のど真ん中にあるであろう職場に対して、普通なら考えられない距離にある秩父に住居を定めるという思い切った行動をする女性のようで、とりあえずは、その思い切った行動の所以というか、経緯が本書の話題として書き綴られていきます。 夜、帰ってくると、電車を降りた瞬間に山の匂いがする。周りが真っ暗でも、戻ってきたなと匂いでわかる。自転車を漕ぎ出せば、冷たい風とぬるい風が交互に吹き、人間活動の残り香は草に呑みこまれていく。 こんなふうに、最初のエッセイは終わりますが、一見、これ見よがしな田舎暮らしを選んだ人の、鼻持ちならない矜持のようなものを漂わせていますが、読み進めていくとこんな文章が待っていました。 生理や本能と思われているものは、しばしば文化的なものである、あるいは少なくとも文化的な要素に左右される。とりわけジェンダー論を通じて、こうした考えは一般論としてそれなりに共有されるようになってきている、とは思うのだが、とはいえ、個別の現象については、指摘されてはじめて気づくことも多い。 たとえば以前、フランスとイタリアに長く暮らした文学研究の友人Mに、日本の女性は総じて声が高い、これは文化的なものだと思う、と言われて、すぐには納得できなかった。声の高さは体の問題ではないかと、とっさに思った。でも、意識してみると、自分の出せる声のレンジの中で、どの辺を発話に使うかは、ある程度調節できて、思い返せばわたし自身、女同士で「はしゃぐ」感じで話すときや、電話で未知の相手に形式的な台詞で応答するときは、かなり高めに発声を設定している。また、フランス留学中、韓国人の友人Jと一緒にいるときは、お互い低めの地声で話していて、それがとてもらくだった、ということも思い出した。日本社会において女性がどのようなものと規定されてきたかに、声の高さは関わっているのだろう。 で、この文章は、まあ、とりあえずこんなふうに結論付けられます。 どんなときに涙を流すか。どんなときに吐き気を催し、あるいは実際に吐くか。鳥肌が立つ、叫ぶ、尿意を催す。身体のレベルで生じることは、身体のレベルだからといって、あらゆる人間において同じように生じるとはかぎらない。人間の「本能」は、自分を取り巻く社会との関係において、調えられていく。(P23) 「虫と本能」と題された文章の一節です。 ボクは「これぞ!」 と膝を叩きたくなりながら、かつて、晩年を東京郊外の成城という町で暮らしながら、日々の暮らしの中から生まれてくる文学的感慨を日記のように綴った、大岡昇平の名エッセイ「成城だより」(講談社文芸文庫)を思い出していました。 あのエッセイは、ボクにとっては敬愛する作家の生活思想の表明であり、読書案内でもあったのですが、笠間直穂子さんのこの本も、生活の実感を、一皮ではなく、芯のところまで掘り下げる鋭さと、掘り下げるにあたって参照される書物の紹介という趣で、なかなかです(笑)。 最初の文章には大原富枝の名が出てきますが、この後、彼女自身によるM・ンディアイなんかの翻訳もですが、森崎和江の「まっくら」(岩波文庫)とか絲山秋子、生田武志の著書も出てきます。 ああ、それから、小野和子「あいたくてききたくて旅に出る」(PUMPQUAKES)なんて、今、いや、ホント、久しぶりに夢中で読んでいますが、この本での批評・紹介がなければ絶対に会えなかった本でしょうね。 というわけで、当分、笠間直穂子さん、追いかけさせていただきますね(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.21

コメント(1)

-

キム・テヤン「ミマン」キノシネマ神戸国際no22

キム・テヤン「ミマン」キノシネマ神戸国際 ここのところ、韓国の若い監督さんに対する期待というか、どんな映画撮るのかなという好奇心というかがチロチロ燃えていて、今週のキノシネマ神戸のプログラムにこの映画を見つけて駆けつけました。(駆けてませんけど(笑)) 駆けつけたのはキム・テヤン監督の「ミマン」です。 韓国語には「ミマン」という音が意味する言葉が複数あるそうで、この映画は「迷妄=道理に暗く、要領を得ずに戸惑うこと」「未亡=忘れようとしても忘れられない」「弥望=遠く広く眺める」 という三つの意味を主題にした別々の作品のオムニバス映画のようでした。 もっとも、舞台がソウルで、まあ、ボクはまったく知らないのですが、光下門とかいう広場の李舜臣という歴史的人物の銅像についての話題が繰り返されて、自信はないのですが、三つのお話に登場する女性は、どうも同一人物のようでしたから、全く別の物語が語られていたわけではなさそうです。 だいたい、韓国とかソウルとか、何にもわかっていませんし、スクリーンに出てくる女優さんが同じ人なのかどうかあたりについても、目だってしょぼついている70歳を越えてしまった爺さんには明確ではないのですが、そのあたりのあいまいな作り方が、この三つの「ミマン」の特色ですね。 ところが、登場している女性も1話と3話の男性も、同一人物だということがクリアーには解っていないはずの老人に映画は面白かった! のですから困ったもんですね(笑)。 会話劇とチラシは謳っていますが、会話の向う側、だから、なぜ、その人はそんなふうに言うのかということが、なかなか腑に落ちない会話が続きます。で、人にはそれぞれに物語があって、その物語を語るためにセリフがあるという、映画に限りませんが、一般的に流通している人間造形というか、人間理解に飽き飽きしている老人には、そこが面白くてたまらないんですね。 ラストシーンで路線バスに乗っていて、窓の外に何か見つけた主人公の男が、客として見ているボクとしては突如、最寄りの停留所で下車します。バスには、もう、誰も乗っていないのですが、その誰も乗っていない車内が映り続けて主題歌が流れ始めます。で、そのシーンまでにあれこれあったことを眺めていた老人は、映し出されたバスの車内で居眠りでもしているのだろうか眺めていたその主人公がそんなふうにスクリーンから消えるだろうと予感しながら見ていたことに気付くのですね。「そうか、この世界をそんなふうに描きたかったのか!うん、わかる!わかる!」 そんな感じですね(笑)。 もちろん、映画館の他のお客にも、この文章を読んでいただいているあなたにも、何のことかわからない話なのですが、見ている当人はこの監督が、次にどんな映画を撮るのか、理由のわからない期待の塊になっているわけです。 これが、映画というものですね。おそらく若いにちがいないキム・テヤンという監督に拍手!でした。監督・脚本 キム・テヤンキャストイ・ミョンハハ・ソングクパク・ボンジュンペ・スンジンチョン・スジ2023年・92分・G・韓国原題「Mimang」2025・02・19・no022・キノシネマ神戸国際no22追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.20

コメント(1)

-

クリスティ・ホール「ドライブ・イン・マンハッタン」シネリーブル神戸no303

クリスティ・ホール「ドライブ・イン・マンハッタン」シネリーブル神戸 予告編を見て、「これはいける!好きなタイプ!」 まあ、そんなふうに思って神戸の封切り初日に見ました(笑)。クリスティ・ホール監督の「ドライブ・イン・マンハッタン」です。 予想通り、純粋二人芝居! それもタクシー車内という狭い舞台の中です。見ながら、ただ、ひたすら祈っていたのは「なんでもいいけど、他の人物とか、広い世界とか、映さんといてほしい!」 でしたが、主人公の一人がケネディ空港で乗り場まで歩くシーンと、同じく彼女が乗っていたタクシーを降りて歩きだし、アパートのドアの向うからこっちを見るまでのシーン以外は、見事にタクシーの後ろの席と運転席の二人の会話劇でした。こういうの、待ってました(笑)。 「愛に悩む」客役はダコタ・ジョンソンという金髪の女優さんで、「愛に後悔する」運転手役はショーン・ペンというシブイ中年男優でした。 チラシの文句を貼りましたが、ボクの興味は「愛」のゆくへとかじゃなくて会話そのものでした。だから、途中に客がスマホを覗きこんで、今、付き合っている男とアホな遣り取りをしますが、まあ、そのシーンがなければ客の心理の具体性が、映画館で見ている客にワカラナイということかもしれませんが、余計でしたね。そんなのなくても、ボクには十分面白かったと思いますね(笑)。 なんてことのない、ただの運転手の発言が、耳から中に入って、多分、彼女の頭の中で彼女の世界を照らすんですね。ようするに聴くわけですが、で、表情が動くんです。で、彼女が一言返すと、ジッと前を見て運転している運転手の男の表情がかすかに動く、その時、彼女なら彼女が、運転手なら運転手が、頭の中でどんな世界を思い描いているのか、見ているこっちは、まあ、その深みを覗きこもうとするわけで、そうなると、もう、それぞれの人物が語る、それぞれの物語そのものはありきたりに聞こえてしまうんですね。で、ありきたりでいいんです(笑)。 女性客のスマホによる男とのやり取りの露骨なアホらしさや、運転手の体験談はお話としては、なければ映画という物語が成立しませんが、ボクにとってこの作品は、偶然出会った二人の人間が1時間あまりですが、相手のいうことを、まともに「聴く」とはどういうことか、そこでは何が起こるのか、という興味をシラケさせることなく持続させててくれて納得でした(笑)。 客が降りて、後姿を見送る運転手に拍手!でした。 まあ、二人の俳優さんが目だけで勝負しているかの作品! でしたが、なかなか印象的な目の俳優さんたちでした。拍手!監督・脚本 クリスティ・ホール撮影 フェドン・パパマイケル美術 クリスティ・ズィー衣装 ミレン・ゴードン=クロージャー編集 リサ・ゼノ・チャージン音楽 ディコン・ハインクリフェキャストダコタ・ジョンソンショーン・ペン2023年・100分・G・アメリカ原題「Daddio」2025・02・14・no022・シネリーブル神戸no303追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.19

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年2月17日(月)「あのー、大阪の堂島川です、ここ。」 大阪中之島あたり

「あのー、大阪の堂島川です、ここ。」 徘徊日記 2025年2月17日(月) 大阪中之島あたり 今日は2025年の2月17日の月曜日です。いつも神戸の町をうろついているシマクマ君ですが今日は大阪の堂島川の遊歩道のかたわらに座り込んでフランスパン製の固いサンドイッチを齧っています。チッチキ夫人お手製のお弁当です。温かいコーヒーを持参したことを心から喜んでいます。 向うに見える橋が玉江橋です。 で、これが橋のとっかかりの石柱。ビルではありません。 で、こっちの方角に見えるのが関電のビルで、その向こうにちらっと見えるのが、昔からあるフェスティバルホールのようです。 こんな所に来るのは十数年ぶりです。一番こちらに見えているのが田蓑橋ですかね。あっ、水上バスがやって来ました。 座っている場所がリバー・クルーズとかのほたるまち港とかいう船着き場です。もっともやってきた船は作業用の船のようで、前を通り過ぎて行ってしまいましたけど。 船着き場の前の水面にカモです。写真が上手に撮れませんでしたが、たくさんいます。この寒いのに水浴びしている元気ものもいます。 立ち上がって、田蓑橋のほうへ歩くと橋のたもとに松の木が植わっていて石碑が立っていました。大阪城が出来た頃植えられた松だそうです。枝ぶりが蛸だから「蛸の松」だそうです(笑) しかし、この写真ではその風情はわかりませんね(笑)。こっちが石碑です。 田蓑橋を渡って、中之島のほうに行ってみます。 橋の真ん中で、さっきいたところを撮りました。大阪の朝日放送のビルの前の遊歩道です。茶色い建物が、今日の目的地のABCホールです。 これから、あっこでmonoという劇団のお芝居を見ます。もともと立命館だったかの学生演劇だったはずで、20年ほど前によく見ました。どんなふうに変わっているのか楽しみです。 まあ、それにしても、この中之島の風景の変わりよう! なかなか劇的! でしたね(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.02.18

コメント(1)

-

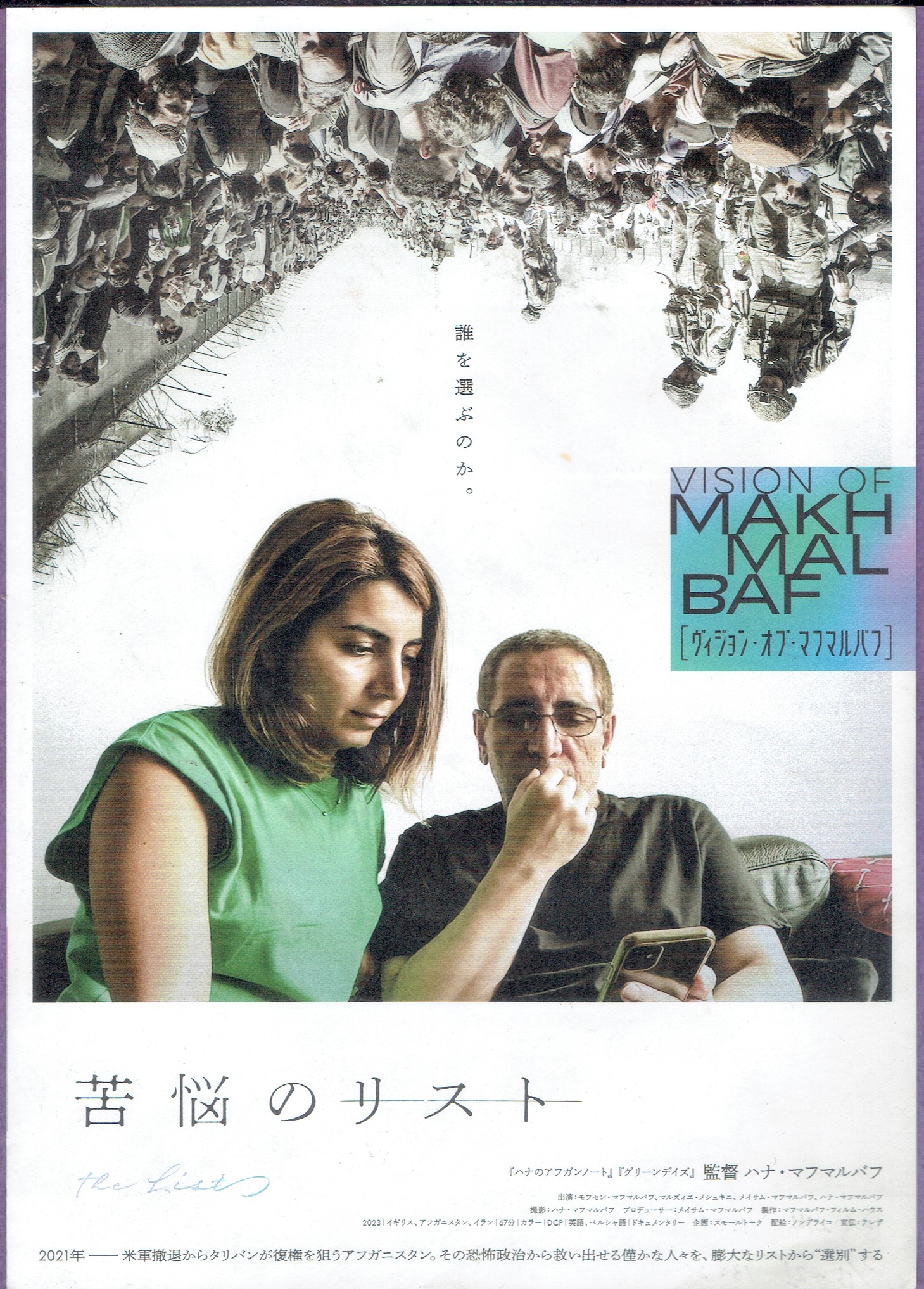

ハナ・マフマルバフ「苦悩のリスト」元町映画館no282

ハナ・マフマルバフ「苦悩のリスト」元町映画館 「ヴィジョン・オブ・マフマルバフ」というイランのマフマルバフ・ファミリーの作品の2本立て特集で上映されているハナ・マフマルバフ監督のドキュメンタリィー「苦悩のリスト」を見ました。 先週、お父さんのモフセン・マフマルバフ監督の「子どもたちはもう遊ばない」を見て驚いて、今週は娘さんのハナ・マフマルバフが監督として製作した「苦悩のリスト」に、もう一度打ちのめされました。 ドキュメンタリィー映画としての出来栄えのすばらしさは言うまでもありませんでしたが、なんといっても、何万人もの命の危機を目前にして「どうすれば、もう一人の命を救えるのか?」 に立ち向かうマフマルバフ・ファミリーのみなさんの本気の姿には言葉がありません。 2001年、ブッシュの米軍による空爆に始まり、20年にわたる米軍駐留、トランプとタリバンとのインチキな取引。そして2021年、バイデンによる無責任な米軍撤退。そこから始まるタリバン勢力の政権奪取と自由を希求する人たちへの徹底的な弾圧。それが、この映画が直面している2021年8月のアフガニスタン の政治的な情勢でした。 バイデン大統領が2021年8月31日の米軍完全撤退を表明したことをボンヤリ覚えていましたが、映画が描いている惨劇など全く知らないでいたボク自身の鈍さ! を痛感しました。笑えません。 それは、ここ数年、ヨーロッパで作られたいくつかの映画作品を見ながらアフガニスタンからの難民の姿が登場するたびに、なんだかよくわからなかった鈍さ! でもあります。 この作品の出だしで、撤退する米軍輸送機の翼にしがみついている人たちが、そのまま離陸した飛行機から振り落とされるシーンがあります。本当に上空から落ちてくる人の姿が映るのです。あまりのことに思考停止なのですが、それが米軍撤退の真相ですね。 先日見たモフセン・マフマルバフの「子どもたちはもう遊ばない」で、パレスチナのド真ん中、エルサレムを直撃するドキュメンタリィーの手法に驚きましたが、見方が甘いですね。マフマルバフ・ファミリーの人たちは命がけで戦っていらしゃって、映画はその方法の一つなのです。 ネットとスマホで救出作業に没頭しながら「もう、一人も救えない!」という悲痛な情況に立ち至った場でのファミリーのみなさんの嗚咽の声と悄然とした立ち姿が頭から離れません。 しかし、この映画の凄さは、緊迫した実況映像にハナさんのお子さんなのでしょうね。救出作業をしているその隣の部屋でオチビさん無邪気に遊んでいるシーンを挿入することですね。「希望を忘れるな!」 映画が静かにそう呼び掛けているのを感じて胸打たれました。 ハナ・マフマルバフ監督とマフマルバフ・ファミリーに拍手!です。 個人としては1本でも多く彼らの映画を見るということしかできませんが、できれば、若い人たちに、一人でも多く、見てほしい作品ですね。 監督・撮影 ハナ・マフマルバフ製作 メイサム・マフマルバフキャストモフセン・マフマルバフマルズィエ・メシュキニメイサム・マフマルバフハナ・マフマルバフ2023年・67分・イギリス・アフガニスタン・イラン合作原題「The List」2025・02・15・no021・元町映画館no282追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.17

コメント(1)

-

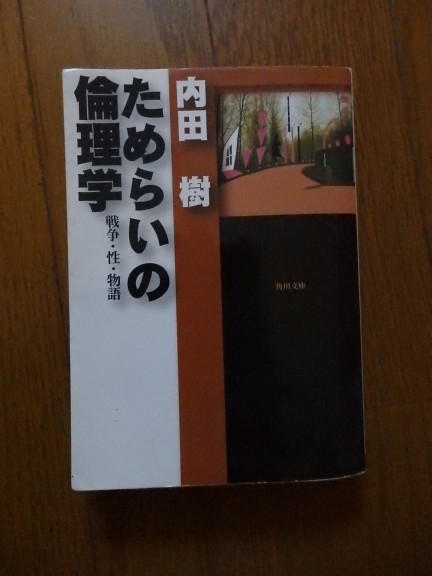

週刊 読書案内 内田樹「ためらいの倫理学」(角川文庫)

100days100bookcovers 97日目その2内田樹「ためらいの倫理学」(角川文庫) 続いて2冊め。 内田樹『ためらいの倫理学 戦争・性・物語』(角川文庫) 内田樹の名前を知ってその文章に触れたのは、2000年の少し後あたりだと思う(Wikiの著作発行年を参考にして推測すると、2002年末から2003年の前半だろうか)。ネット上で誰かがリンクしていた本人のサイトを初めて訪れたときだった。 一読して、ずいぶんおもしろいと思った。おそらくそれは本書「まえがき」で著者も書いているようように、「「専門家」ではなく、「素人」でもなく、その中間くらいの言葉づかいで評論的な文を作る人間に対する需要」 が私にもあったからだろう。なによりわかりやすかった。 そのウェッブ・サイトは、現在のサイトとは違って、もっと素人っぽい、手作り感あふれるものだった。 それで、その後しばらくそのサイトを何度も訪れては、未読の文章を読んでいた。さらに、当時出版されていた書籍を買って読み始めた。多分最初に読んだのは『「おじさん」的思考』(晶文社)だったと思う。それから『寝ながら学べる構造主義』(文春新書)とか『期間限定の思想 おじさん的思考2』(晶文社)を手に取っていく中で、デビュー作の『ためらいの倫理学』(冬弓舎)も読むことになった。 デビュー作だからかどうか、その後の、というか現在の文体よりやはり硬いものが多い。含まれている論文は元々そういうものだが、それ以外でもいくぶん硬さを感じる。が、その分、著者の思想、思考の性格がより読み取りやすくなっている。 親本が出たのが2001年だから、年齢的には著者が50歳あたりか。 その後、改稿を経て角川文庫になって再読した。単行本を読んで、文庫化されて再度読むということはほとんどないので、初期の著作に中でもかなり強い印象を抱いていたはずだ。 ちなみに、私には、ブログやSNSができる前に、手作りのサイトを作って主にロック系音楽の感想を書いていた時期があるのだが、そのときに、リンク先に内田樹のサイトを入れようと思って(本人のサイトに「リンクフリー」と記されていなかったので)、サイトに記されてあったメールアドレスに念のため、リンクの許可を求めるメールを送信したら、「もちろんリンクは構わないです。確かにリンクフリーって記しておいたほうがいいですよね」 みたいな文言の、本人が書いたと思われる(実際はわからないけれど)内容の返信があって、ちょっと驚いたことがあった。きっと多忙だろうし、本人から返信はないだろうと思っていたから。それで「へぇ、いい人やん」 と「好感度」も上がった。 それで今回、この文庫版をいくらか時間をおいて通して都合2度再読してみた。印象はまったく薄れることはなかった。同じくらいの「強度」をもって私にそれは届いた。おそらく何某か、こちらが求めるものが内包されているのだ。 先に引用した「『専門家』ではなく、『素人』でもなく、その中間くらいの言葉づかいで評論的な文を作る人間に対する需要」について、著者はその後さらに続ける。「私が『ためらいの倫理学』という書き物を通じて試みていたのは、おそらくそのような「批評性の硬直」状況から何とか抜け出ることだったと思う(あと知恵だけど)。「生活者の実感」のステレオタイプにも、「専門的知見」のステレオタイプにも回収されない、「ふつうの人の、ふつうの実感」に基礎づけられた平明な批評の語法を私は見出したかったのである(たぶん)」 (たぶん)それが読者である私に届いたということだ。 無理のない論理性と、自然な、言い換えれば人肌の倫理性、つまり、人間の感情や情緒に沿った論理や倫理を感じるからだと思う。あまりうまく言えないけれど。著者のあとがきによると、収録されたテキストのほとんどはウェッブ・サイトで発表されたという。その中で全26本の原稿の一本一本の原稿について初出を記しているが、講義の文字起こしとか大学紀要に掲載された論文、新聞・雑誌への寄稿もいくらかあるが、たしかに多くはない。 本書は、「なぜ私は戦争について語らないか」「なぜ私は性について語らないか」「なぜ私は審問の語法で語らないか」「それではいかに物語るのか――ためらいの倫理学」 の4章によって構成されている。ちなみに文庫版「解説」は高橋源一郎。 本作中、"当為と権限の話法"について触れてみる。 ここには「岡真理 『記憶/物語』を読む」という副題が付いている。つまり基本的には、書評である。 この書物から一部を引用した後、著者は、息苦しさを感じたと述べる。「その文章がほとんど全編「当為の文法」に律されているのである」 つまり、「~しなければならない」「~だったはずだ」「~のために」が何度も使われ、それ以外にも「~ではなかっただろうか」「~なのではないか」も出てくる。動詞では、「できる/できない」「し得る/し得ない」が多い。つまり「must」と「can」、言い換えれば「当為」と「能力」に焦点化したディスクールである。 これは教化の語法、軍隊の語法、政治党派の語法だと言ってもいい。それは「「他者」の声がもっとも聞き取りにくい場、<出来事>がもっとも暴力的に隠蔽される場、まさに私たちがそこから逃げ出ようとしている当の場なのである」 そして「岡自身、自分がどういう言葉遣いによってそのような思想を語っているかについて、もう少し敏感にならなくてはならないと私は思う」 と批判し、この文章を次のように一旦閉じる。「もちろん私が今言った「あなたに届くように語る」というのも一種の修辞、一つの物語にすぎない。けれども私はそれがフィクションだということを知っている。私たちは嘘をつくことによってしか漸近線的に「真実」に近付くことができない。だから、私はこまめに嘘をつき続ける。だって、嘘をつかないと語れないことが、嘘をつかないと届かない言葉がやまのようにあるからだ。私には自分が「嘘つき野郎」だという「病識」がある。岡にはその「病識」があるだろうか」 この部分もそれはそれで重要なことを言っているところではあるが、ここで言いたいのはそれではない。一旦このように締めた後で、「追記」と称して、この稿はもう少し続く。「なんとなく気持ちが片付かない」 と著者は続ける。 岡真理に対する自らの批判について、「ある命題を語る言葉遣いそのものが命題を否認していることがある。(中略)私はそれと同質のものを岡の文体に感じて「息苦しい」と文句をつけた。(改行)けれども、この私の文句の付け方は、どこかで聞いたことがある」 として、かつてジャック・デリダが書いた長大なレヴィナス論(著者はレヴィナス研究が専門の一つ)で、「レヴィナスに致命的と思われた批判を浴びせかけたときのくちぶりをそのままなぞっているのだ」 と言う。 デリダのその批判について著者はもう少し述べているが、ここでは省略する。 私は自分でも気がつかないうちにデリダの「ウェポン」を拝借して、人の言葉遣いのあげあしとりをしていたのである。(改行)これは致命的だ。誰だって、次のような批判をすぐ思いつくからだ。「『語り口』だけを問題にしてきたポストモダニストが、なぜ自分の『語り口』についてはこれほど無反省でいられるのだろう」という批判の「語り口」そのものがポストモダニスト固有のものであることに、どうして内田は無反省的でいられるのだろう」。そして、この批判もまた同じ批判を受ける。つまり、「「あなたに届く言葉を語れるだろうか」というような脅迫的な構文で「教化と馴致」の語法を語っていたのは、私自身だったのかもしれない」 と結ぶ。 私の、そう豊かではない読書経験の中でだが、こういう自己批判というか反省文を読んだ記憶は、それほど多くない。これが最初だったかどうかはわからない。おそらく前回紹介した小田嶋隆にも似たような文章はあったように思う。いずれにせよ、これを読んでやはりこの著者は信用できると改めて思った。 提示される「内容」はむろん重要だが、それと同じくらいその提示の仕方、身振り、マナーに意識的になることが大切であり、しかし意識しすぎると「何も言えなくなる」こともまた道理であることもわかった。 他に、加藤典洋の『敗戦後論』をめぐる、加藤と高橋哲哉の論争を主たるテーマにした「戦争論の構造」、フェミニズムの論客ショシャーナ・フェルマンの著書『女が読むとき、女が書くとき』をテーマにしてより普遍的なテーマに触れた「「女が語ること」のトラウマ」、「徹底的に知的な人は徹底的に具体的な生活者になる。そこしか人間の生きる圏域はないということを知っているからである。哲学者は「物語」の渦巻く俗世間に別の「物語」をたずさえて戻ってくる。(改行)けれど、それは、「どこかに<真理>という終点があるはずだ」という儚い希望を完全に切り捨てた、深い、底なしの、終わりのない「物語」である」 という結びが印象に残る「物語について」、冷戦終結以後の世界の有り様を「他者論」として考察した「越境・他者・言語」、そして、アルベール・カミュの思想をテーマにした表題作「ためらいの倫理学」も、記憶に残った。今後、また読み返すことになると思う。 改めて、個人と公共性、公共性は自然や環境を含む他者とのネットワークにつながる――について考えるきっかけになった2冊だった。 では、DSGUTIさん、次回よろしくお願いします。T・KOBAYASI 2024・02・18 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.16

コメント(1)

-

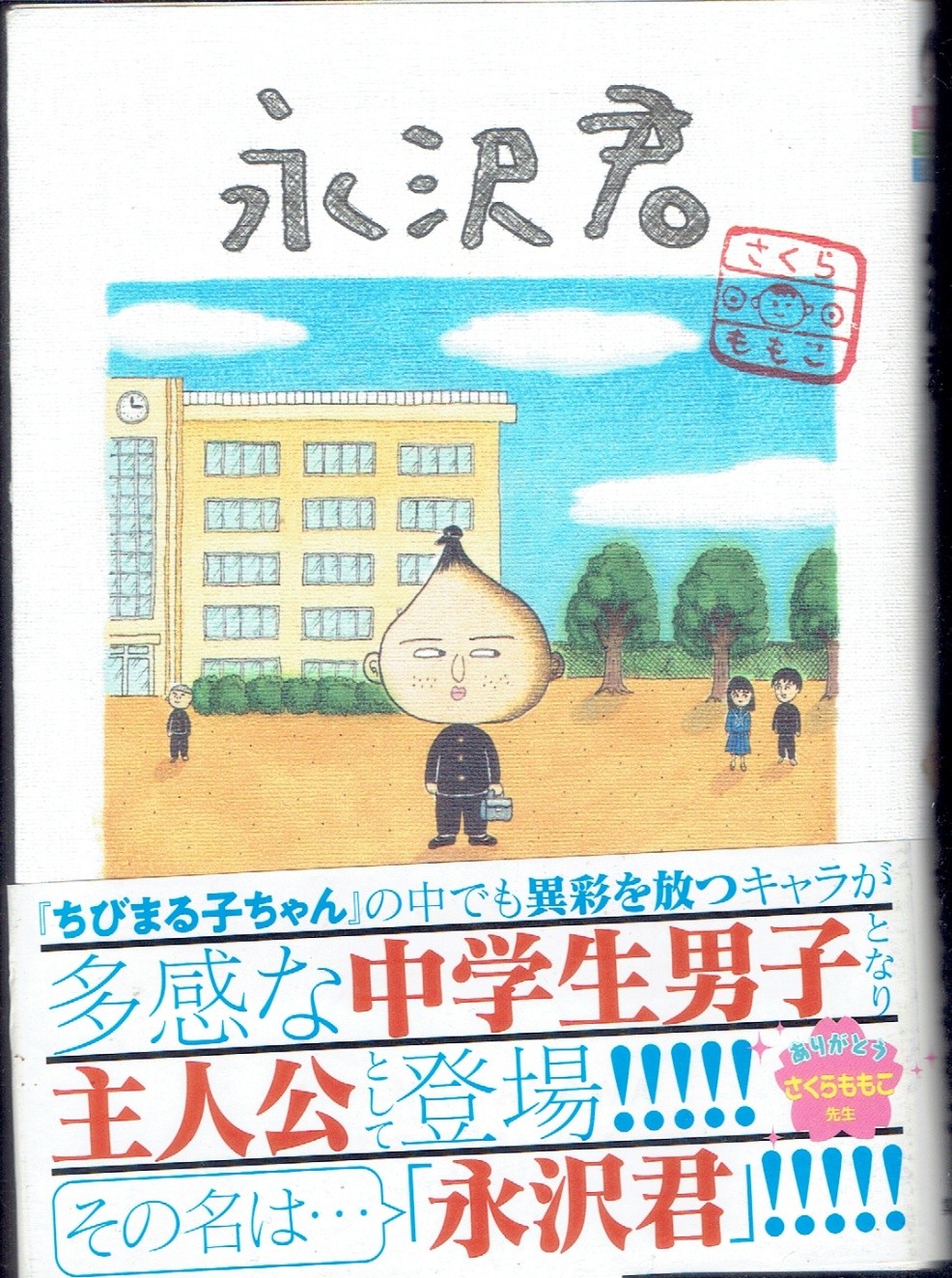

週刊 マンガ便 さくらももこ「永沢君」(集英社)

さくらももこ「永沢君」(集英社) トラキチ君の2025年2月のマンガ便です。2018年に亡くなったさくらももこさんの「永沢君」(集英社)です。 今更、ボクがあれこれいうマンガではありませんね。「ちびまる子ちゃん」のお友達というか、登場人物で髪型が印象的な中学生の男の子の永沢君を主人公にした作品です。まあ、チョー・ダルかったですね(笑)。 単行本自体は2019年の新刊ですが、話題がビートたけしですからね。1980年代の中学生のようです。藤木茂君と小杉太君の三人で、あの頃の中学生モードを炸裂させていますが、1980年に15歳だとすると、少年たちは2025年の今、実は還暦なのですね(笑)。 で、今、そのお年の方って、ボクがお仕事で最初にお出会いした高校生くんたちなのですね。ちびまる子ちゃんは、永遠の小学生として、今でもテレビに映っていらっしゃるようですが、同じマンガの登場人物なのに、この単行本「永沢君」の登場人物たちは、ボクがそんなふうに読むからなのですが、少なくともボクの中では年をとってしまうのが不思議ですね。まあ、そういう感想は読んでいる人によって、それぞれなのでしょうがね(笑)。 で、このマンガを読んでいて、もう一つ気になったのは永沢君の名前でした。どこかに書かれていたのかなあ?(笑)。 ああ、ウキペディアでわかりました君男君だそうです(笑)。永沢君男君、今年60歳、中学時代こんなでした(笑)。 ですね。 マンガのちびまる子ちゃんは、まだ活躍していらっしゃるようですが、彼女の生みの親でいらっしゃるさくらももこさんは、もう、この世にいらっしゃらないのですね。何だか、シミジミしてしまいますね。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.15

コメント(1)

-

徘徊日記 岡山の狛犬 その3 「吉備津彦神社正門のお二人」 吉備津あたり

「吉備津彦神社正門のお二人」 徘徊日記 岡山の狛犬 その3 吉備津あたり 吉備津神社の後ろのお山をグルっと半周したところに吉備津彦神社がありました。 で、この方が参道正面にいらっしゃった狛犬さんで、吽さんです。「いいですねえ、久々のいかつさです(笑)。右肩に刀傷なんて、サイコーですね。」 大喜びでお出会いしましたよ。 角度を変えてもイカツさは変わりません。 右肩の傷は修復の痕なのでしょうが、ヒョッとして石ではなくて陶器なのでしょうか。 こちらが阿さんです。笑い顔じゃないですね。「カンだろか!」 満々です(笑)。 正面からのお顔も、やっぱりイカツイですね。口もとよりは眼の作り方に特徴があるのかもしれませんね。 立派な石柱碑です。備前の國、一の宮だそうです。これから本殿にお参りです。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.02.14

コメント(1)

-

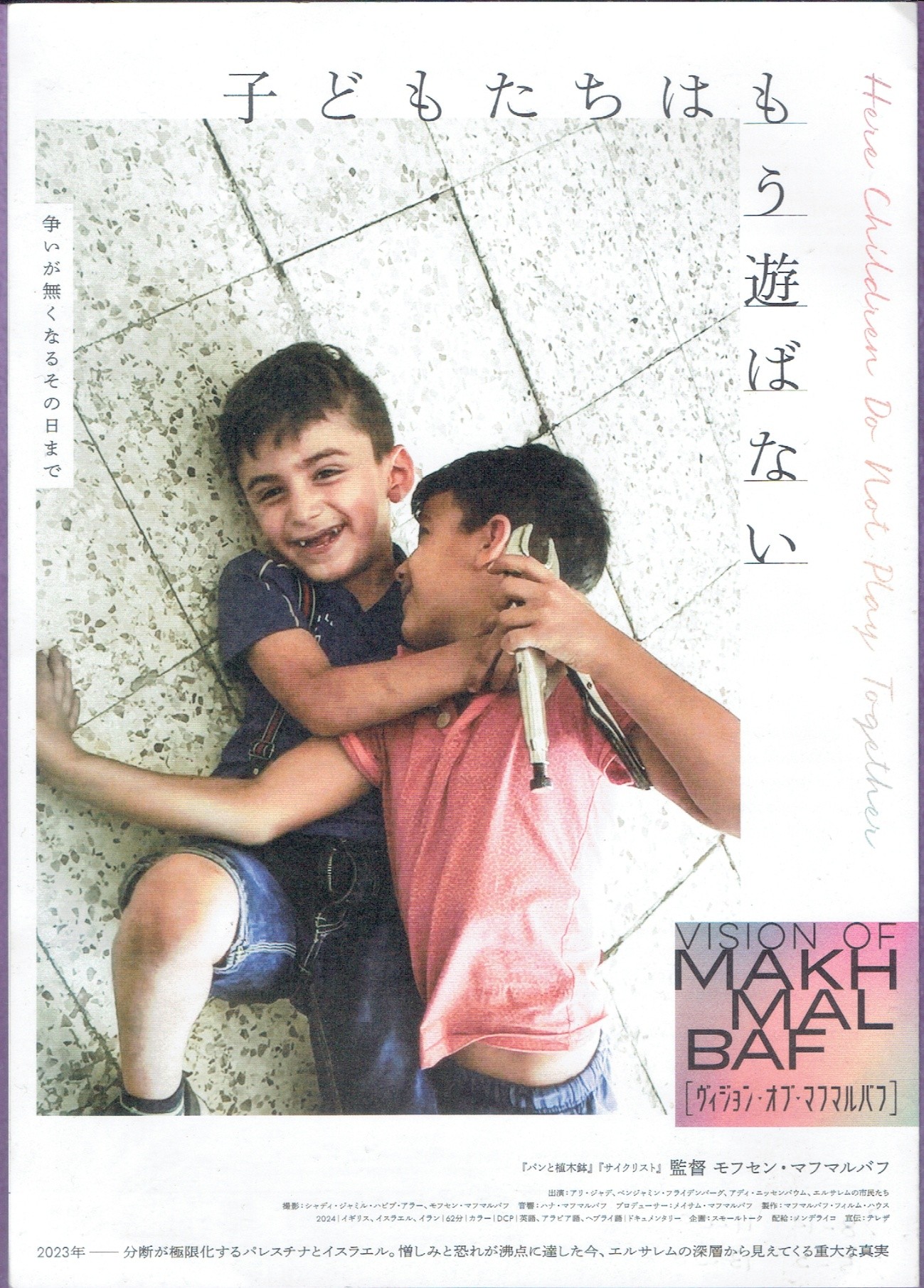

モフセン・マフマルバフ「子どもたちはもう遊ばない」元町映画館no281

モフセン・マフマルバフ「子どもたちはもう遊ばない」元町映画館 「ヴィジョン・オブ・マフマルバフ」というイランのマフマルバフ・ファミリーの作品の2本立て特集で上映されているモフセン・マフマルバフ監督のドキュメンタリィー「子どもたちはもう遊ばない」を見ました。ど真ん中のストレート! でした。 なにしろ舞台がエルサレムで、2023年ころに撮ったフィルムです。 まあ、ボクのようなもの知らずでも薄々は知っている「嘆きの丘」、「聖墳墓教会」、「岩のドーム」といった、それぞれ、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の、いわば最大というか、最高というかの聖地の映像がドーンと映し出され、その聖地の路地裏で暮らすアフリカ系パレスチナ人にカメラが迫り、その、多分、アリ・ジャデという老人が、もとPFLPだった経歴から、今の暮らし、愛しているエルサレムに、たとえ彼の死後であろうと、かならず平和が戻ってくる夢 を語ります。 老人の発言の合間には、若いユダヤ系の青年がパレスチナの人たちとともに仕事するにあたって、周囲の人たちの偏見に対する苦労を語ります。アラブ風のダンスを習っているパレスチナ人の子どもたちのダンスのようすや、子どもたちが「壁ごしの対話」の練習をしている姿が映し出されます。子育てをしているパレスチナ人の女性が育っていく子供たちに「対話」の大切さを語ります。 老人の座って語っている路地を武装したイスラエル兵が通り過ぎ、遠くで銃声や爆発音が聞こえてきます。広場で平然と行われるリンチも映し出されます。 一転、一つ一つの聖地で祈る人たちの姿が映す出され、宗教的な出自を問わない学校(そんな学校もあるのです)の子どもたちが「友だちに銃を向けるのは嫌だ!」 と徴兵を嫌がる声が聞こえてきます。 映像とインタビューに答えるのこえの連鎖が、老人のいう、宗教を越えた「世俗的デモクラシー」の可能性 を見ているボクに問いかけてきます。 映画が訴えているのは「暴力の否定」と「対話の大切さ」 だとボクは思いました。子供たちが、一緒に遊ぶようになる路地裏の世界が再びエルサレムの町に戻って来ることを祈るような気持ちで見終えました。 渦中のエルサレムの町に、こんな思いで暮らす、あたりまえの人がいて、それをフィルムにとり世界中の人に見せようとい、恐るべき苦難の努力をする人たちがいる限り「希望」はあるのです! 映画を作ったモフセン・マフマルバフ監督やスタッフにも、登場した人たちにも、映画を上映している映画館の人たちにも拍手!でした。「世界中の人に裏切られているような気がする。」と語る老人が、続けて、「特にアメリカの人たちは問題のある人ばかり大統領に選ぶね。クリントンは下半身に、ブッシュは神の声とか聖戦とかいう上半身に、トランプは下半身にも上半身にも。」 と笑いながら話している姿に、思わず笑いましたが、このインタビューから2年後またしてもトランプで大騒ぎです。笑いごとではありませんね。 うまくまとめた感想がいえませんが、パレスチナの今に関心をお持ちの方にはおススメです。非常に率直で真っすぐな映画だと思いました。もう一度、拍手!(笑)。監督 モフセン・マフマルバフ製作 メイサム・マフマルバフ撮影 シャディ・ジャミル・ハビブ・アラー モフセン・マフマルバフ編集 マルズィエ・メシュキニ出演アリ・ジャデベンジャミン・フライデンバーグアディ・ニッセンバウムエルサレムの市民たち2024年・イギリス・イスラエル・イラン・ 62分2025・02・10・no020・元町映画館no281追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.13

コメント(1)

-

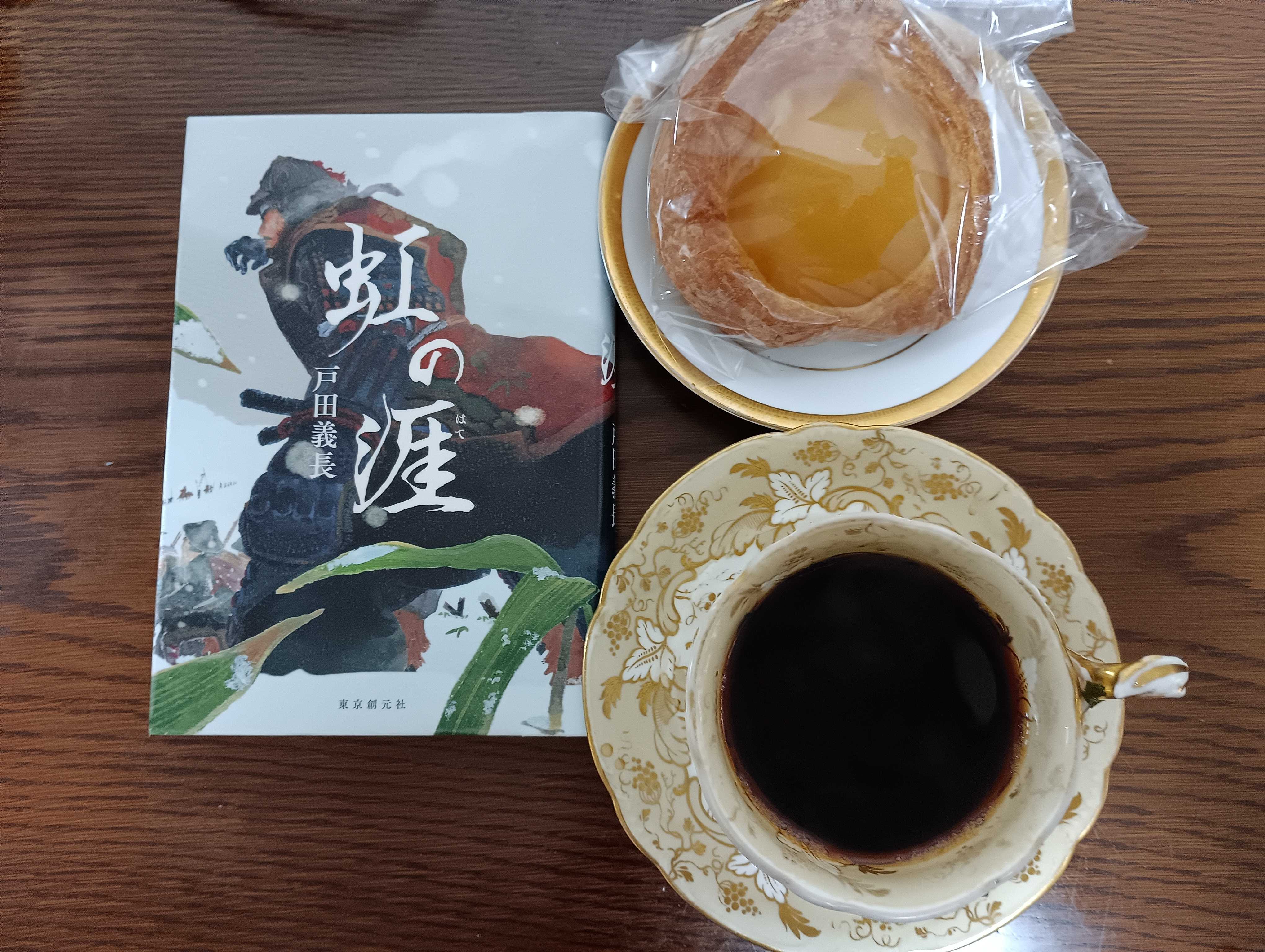

徘徊日記 2025年2月10日(月) 「おや、ここは何屋さん?グリム?」 西元町あたり

「おや、ここは何屋さん?グリム?」 徘徊日記 2025年2月10日(月) 西元町あたり 2025年の2月10日の月曜日です。 お昼過ぎから元町映画館で、1時間ちょっと、パレスチナのドキュメンタリィーを見て、近所の古本屋さんをのぞいたりしながら北長狭通に沿ってウロ、ウロ、ヨタ、ヨタ、歩いていました。 で、西元町の地下鉄の駅の降り口の手前、だから歩道橋の手前ですね、「これ、お店?」 で、のぞき込んだのがココです。古いビルの1回です。隣はお好み焼き屋さんのようです。 見上げると窓にGLEAMと書いてあります。「グリムと読むのかな?マフィンってあるけど、お菓子屋さん?」 で、勇気をふるって階段をのぼりました。二階の踊り場には、実に重厚なドアがあって、それを、もう一度、勇気をふるって開くと喫茶店風のお店でした。 店内の写真でも撮っていればもう少しましな紹介になるのですが、もちろんそんなことは思いつかないのが徘徊老人ですね(笑)。 で、手に入れたのが、一番上の写真のマフィンです。 マフィンというのは、まあ、ボクが説明するのもなんですが、要するにカップケーキですね。「GLEAM」というこのお店ではたくさんの種類のマフィンと女性用のオシャレな雑貨や服を売っていらっしゃるようですが、お店には3人ほどの女性が店内の展示をしていらっしゃいました。 帰ってチッチキ夫人に味見してもらうと「オイシー!」 の太鼓判でした(笑)。 フフフ、元町徘徊の新しいおみやげ発見! でしたね。寒くても出かけるものですね(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.02.13

コメント(1)

-

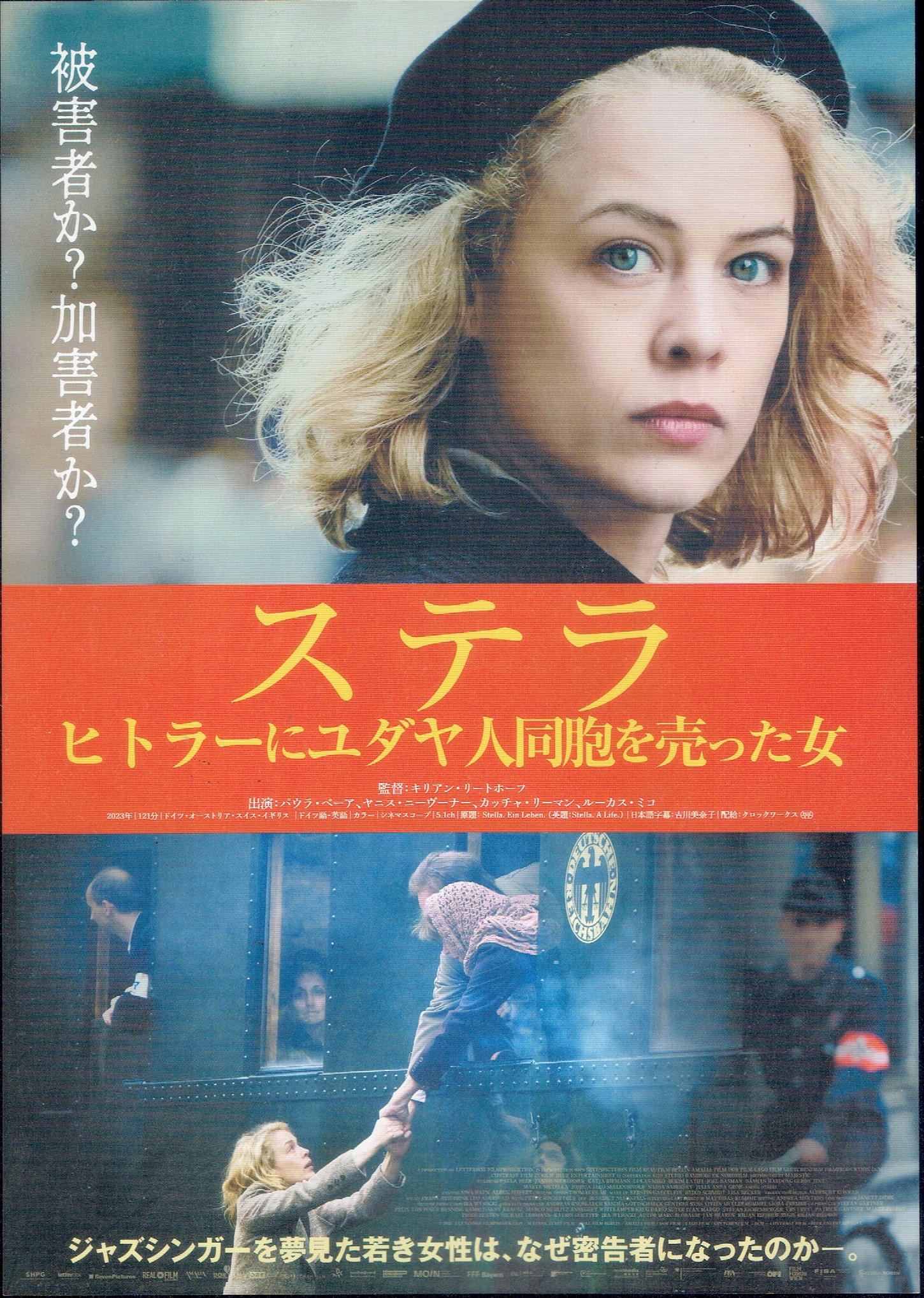

キリアン・リートホーフ「ステラ ヒトラーにユダヤ人同胞を売った女」シネリーブル神戸no302

キリアン・リートホーフ「ステラ ヒトラーにユダヤ人同胞を売った女」シネリーブル神戸 かなり迷って、まあ、他に見るものもないしとか適当な理由をつけて出かけて行って見ました。「寒くても出かける!」が、ここのところの合言葉ですからね(笑)。 見たのはキリアン・リートホーフという監督の「ステラ ヒトラーにユダヤ人同胞を売った女」です。 ここのところ、ちょっとしんどくなっている、いわゆるナチスものです。ナチスのユダ人狩りに対して、ユダヤ人を密告することで生き延びたユダヤ人の女性の伝記でした。 1940年、ジャズシンガーを夢みる18歳の少女ステラが、ジャズのスタンダード「シング・シング・シング」を歌うシーンから映画は始まり、1943年、彼女が密告者としてなりふりかまわぬ活動に走り、1957年、ソビエトの収容所から帰ってきた彼女が祖国で裁判にかけられ、1994年、72歳の彼女がアパートの窓から投身自殺するシーンで終わりです。 印象に残ったのは、両親が収容所に送られる別れの日にも、20代の彼女のことを「点子ちゃん」と呼ぶ父親と、命を絶つことを決めた彼女が20代のときと同じ手順でお化粧する姿でした。 チラシには「被害者か?加害者か?」 というコピーが踊っていますが、どなたかこの問いにお答えになることがお出来になる方って、今の世の中にいらっしゃるのでしょうか。 ボクは父親から「点子ちゃん」と呼ばれていた主人公のこの女性を自己正当化と虚勢の塊のように、いかにも傲慢な人物として徹底的に、まあ、情け容赦なく描きながら、とどのつまりには、あの頃のように可愛らしくお化粧するシーンを入念に映し出し、そのまま窓から飛び降りさせて映画を終えた監督に目を瞠りました。 帰り道に指折り数えて「そうか、72歳か!」 と確認しながらこの映画に納得しました。 点子ちゃんは、もちろんケストナーの描いた、あの永遠の少女ですが、あの朝、ステラはお父さんが彼女を「点子ちゃん!」 と呼ぶ声を聴いてしまったのでしょうね。 あの世から呼んだという話ではなくて、素直な「反省!」 を信条にしていた点子ちゃんに、ふと戻っってしまった72歳のステラにはもうこれ以上の「生」を求める気力はなかったでしょうね。まあ、そういう納得です。 キリアン・リトホーフ、なかなかな監督だと思いました。拍手!監督・脚本 キリアン・リートホーフ脚本 マルク・ブルーバウム撮影 ベネディクト・ノイエンフェルス編集 アンドレア・メルテンス音楽 ペーター・ヒンデルトゥールキャストパウラ・ベーア(ステラ・ゴルトシュラーク)ヤニス・ニーブナー(ロルフ・イサークソン)カーチャ・リーマン(トニ・ゴルトシュラーク)ルーカス・ミコ(ゲルト・ゴルトシュラーク)ベキム・ラティフィ(アーロン・サロモン)ジョエル・バズマン(ジョニー)ダミアン・ハルドン(マンフレート・キューブラー)ゲルディ・ツィント(ドッベルケ)メイブ・メテルカ2023年・121分・PG12・ドイツ・オーストリア・スイス・イギリス合作原題「Stella. Ein Leben.」2025・02・12・no021・シネリーブル神戸no302追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.13

コメント(1)

-

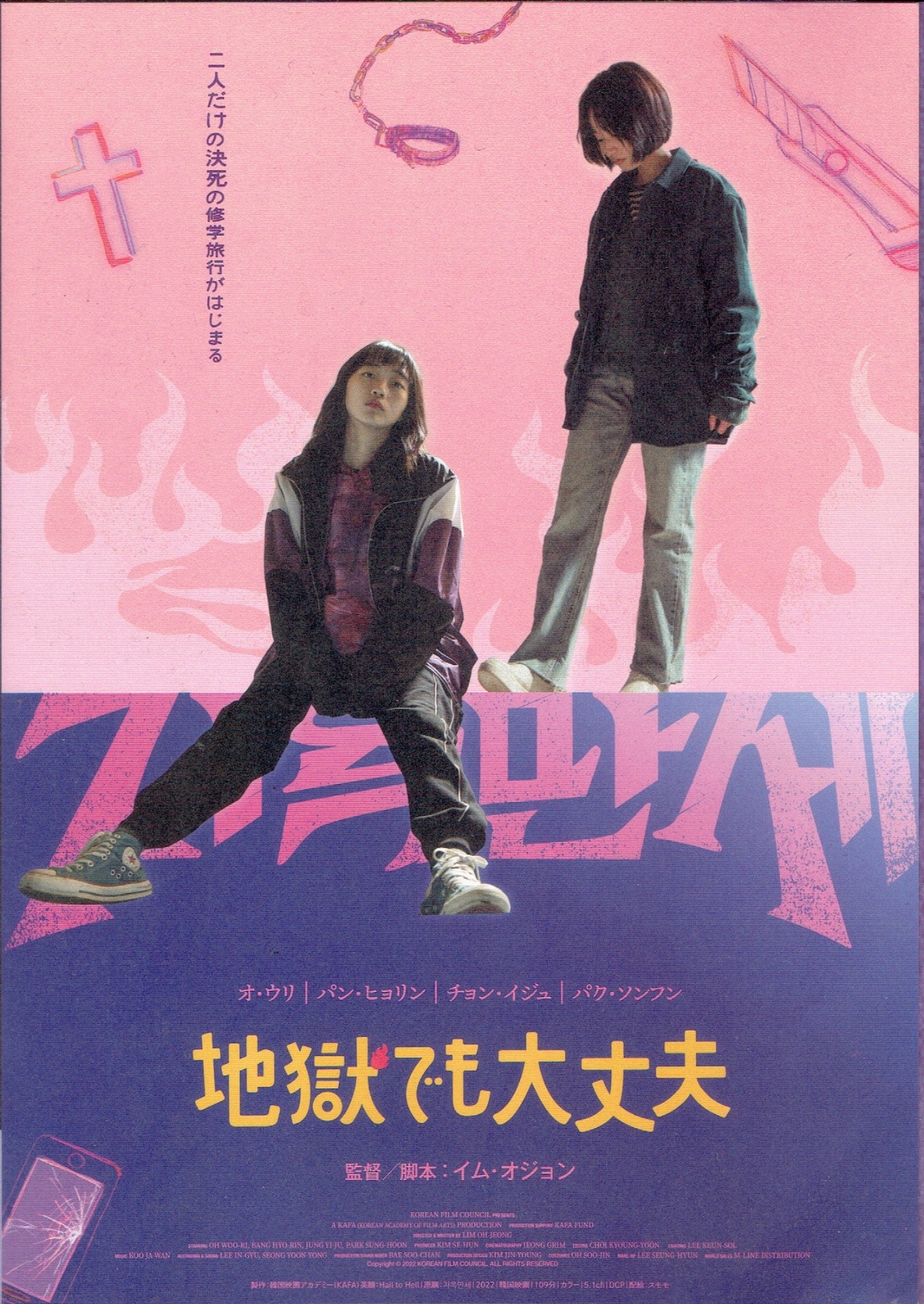

イム・オジョン「地獄でも大丈夫」元町映画館no280

イム・オジョン「地獄でも大丈夫」元町映画館 予告編で、ちらっと見て「どうしようかなあ???題が今一やし。」 でした(笑)。スクールカーストとかイジメとか、何となく苦手なんですよね。「でも、まあ、韓国の女の子か、若い監督みたいやし、案外、青春映画かも。」 という、いつものように安易な予想で出かけました。 朝から大雪のニュースばかりで、線路の火事だかも重なったらしくて、JR神戸線は上下とも1時間近く遅れていて、垂水駅でもう一度躊躇したのですがやって来ました。 元町商店街も閑散としていて、元町映画館でも受付嬢が「寒い!寒い!」 を連呼していました。もちろん、お客さんも数人で、まあ、シマクマ君には、かなりベターな状態でした(笑)。 見たのはイム・オジョン監督の「地獄でも大丈夫」でした。 スクールカーストとかの末端にぶら下がっている高校生活に疲れ果ててでしょうか、死にたがっている二人の女子高校生が登場して、まずは自殺ごっこで始まりました。 いじめ、スクールカースト、自殺、その上、わけのわからないカルトまで登場して、「アー、堪忍してほしいなあ・・・。」 とつぶやきそうな展開でしたが、見終えて見ると、これがなかなかでしたね。後味、ソウカイ! でしたよ(笑)。 主役の二人のボソボソしゃべりがいいんですね。本当はウソつきなソヌちゃん、イチビリでビビりなナミちゃんのコンビの会話ですね。ウソつきにはウソつきが見破れるとばかりにおとなしい顔つきのソヌちゃんがカルトでも不幸でまじめなフリをしながら、でも、結局、女王様を演じているイジメのネーちゃんを見て「あいつ、何も変わってへんよ。」 と見破るし、ナミちゃんはインチキ・カルトの男前の「こころを開いて」という洗脳発言に、ビビりながらもやっとのことで「自分のこころの扉は、自分で開け閉めしますんで」 と虚勢を張ってガンバルし、まあ、いろいろあって、何とか生き延びて、その二人が、やっぱ、若いっていいですねえ、結局のところ「ともだち」になれたようで拍手!した。「世の中、死にたなるほどアホらしいけど、やっぱり生きてる方がええで」 そんな感じのラストにたどりつくまでのあれこれは、結構めんどくさいのですが「うん、それでええんちゃうか。学校とかいう世間でイジメてくる連中も、結局、絵にかいたモチに誑かされてるだけやし。そんな連中にクヨクヨしたり、気を使ったりするより、君ら二人がともだちでおれることを大事にした方がずっとええで。」 とかなんとか、まあ、見当はずれっぽい感想でしたが監督にも二人の女の子にも拍手!でした。 まあ、それにしても「地獄でも大丈夫」とか、題名ですけど、もう少し何とかならなかったんですかね(笑)。若いお友達に「おもろいで。」「えー、地獄でしょ!」 でしたからねえ(笑)。監督・脚本 イム・オジョンキャストオ・ウリ(ソン・ナミ 女子高生)パン・ヒョリン(ファン・ソヌ 女子高生)チョン・イジュ(パク・チェリン 元女子高生)パク・ソンフン(ハン・ミョンホ カルトのお兄さん)2022年・109分・韓国英題「Hall to Hell」2025・02・05・no016・元町映画館no280追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.12

コメント(1)

-

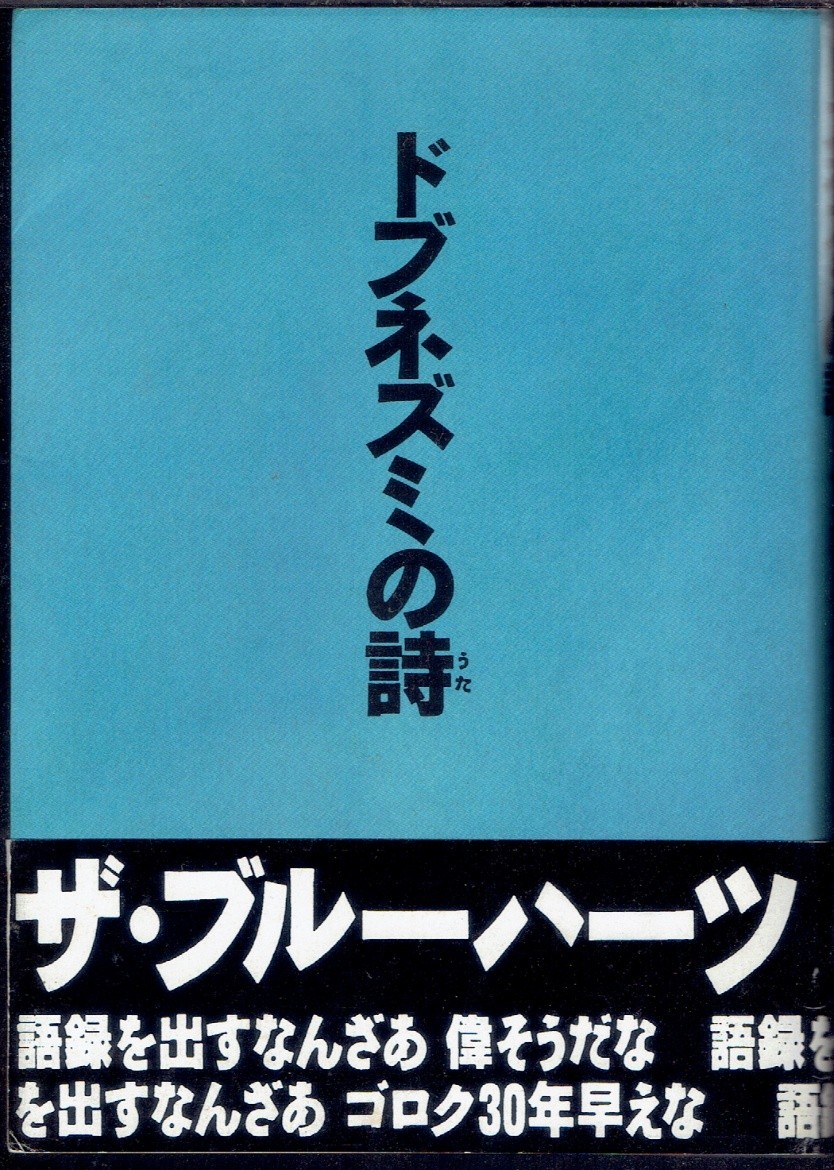

週刊 読書案内 ザ・ブルーハーツ「ドブネズミの詩」(角川書店)

ザ・ブルーハーツ「ドブネズミの詩」(角川書店) トラキチ君の2025年2月のマンガ便に入っていました。でも、マンガではありません。ザ・ブルーハーツの「ドブネズミの詩」(角川書店)という、まあ、いってしまえば甲本ヒロト君とブルーハーツのメンバーたちの歌詞と発言集です。「なにこれ?」「掃除してたら出てきた(笑)」 で表紙に巻かれた腰巻の文句を見て読んでしまいました。上の写真は表だけですがウケたの裏です。語録を出すなんざあ 偉そうだな語録を出すなんざあ 毛沢東みてえだなあ語録を出すなんざあ ゴロク30年早えな語録を出すよりはむしろスゴロクがしてえなあ 1988年の出版ですから30年ほどたっています。1963年生まれの甲本ヒロト君は当時25歳くらいです。たぶん、他のメンバー君たちも似たようなお年頃だったと思います。ボクにウケたの2行目の毛沢東です。「30年早え」かったわけですから、今が、ちょうど読み頃でした。ちなみに甲本ヒロト君は、バンドの名前は変わりましたが、もちろん、まだ歌っています。もちろん還暦を越えています(笑)で、70過ぎたじーさんが、うん、そうそうって感じたところを抜き出してみますね。 「愛」とか言うと、みんな駄さいとかくさいとか言うけど、なんか俺は違うとおもうな。 うん、ボクも、今ごろになってそう思う。学校がイヤだと言って登校拒否できる奴はええよ。俺はいじめの対象にもならない本物の劣等生だったんよ。 ボクは生徒だった時優等生だった。学生になったころから怪しくなって、それでも、心ならずもガッコの先生とかして、やめて10年、70になって、このことば、身に沁みてわかる気がする。なんでだろ?歩くのが好きなんですよ。一番、落ち着ける。 まんま、今の、ボクの気持ち。歩いていて、フト、道ばたに座ってお茶とか飲んで一服する時、空に浮かんでいる雲とか、イイナと思いながら見上げている。知らないことって一番よくないからさ。 うん、忘れたっていいんだよな(笑)。理想論とか語っててもしょうがないじゃん。カッコ悪くても具体的に一歩ずつ進めて行くしかないんだよ。 あのころ、これが、一番難しかった。愛はいくら使ってもへらないんですよ。 まあ、それが結論ですね(笑)。 トラキチ君、ありがとう。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.11

コメント(2)

-

徘徊日記 2025年2月1日(土)「吉備津神社の回廊」 岡山あたり

「吉備津神社の回廊」 徘徊日記 2025年2月1日(土) 岡山あたり 岡山の吉備津神社にやってきています。駐車場から本殿に直登という石段で先に本殿に上がりましたが、こちらが名物の長回廊です。 この回廊を下っていくと登り口に鳥居があって、狛犬さんがいらっしゃって、そちらから歩くのが本殿への参道のようです。逆のコースを下っています。 というわけで、向うに見える朱色の楼閣が本殿前のゴールですが、写真を撮り忘れたまま下山中です(笑)。 向うに見える一本杉(?)が登り口ですね。 中から天井を見るとこんな感じ。ほんの数人の方と行きかいましたが誰もいらっしゃらないのがいいですねえ。 遠景だとこうなります。左の奥が本殿です。回廊の左右にはずっと梅林が続いていて梅の蕾がふくらみ始めています。 1週間か10日ほど後でやってきていたらなあと思いましたね。ホラ、もう一息で春! ですね。ザンネン!(笑) さて、次はすぐ近くにあるらしい吉備津彦神社です。ヨロシクね。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.02.11

コメント(1)

-

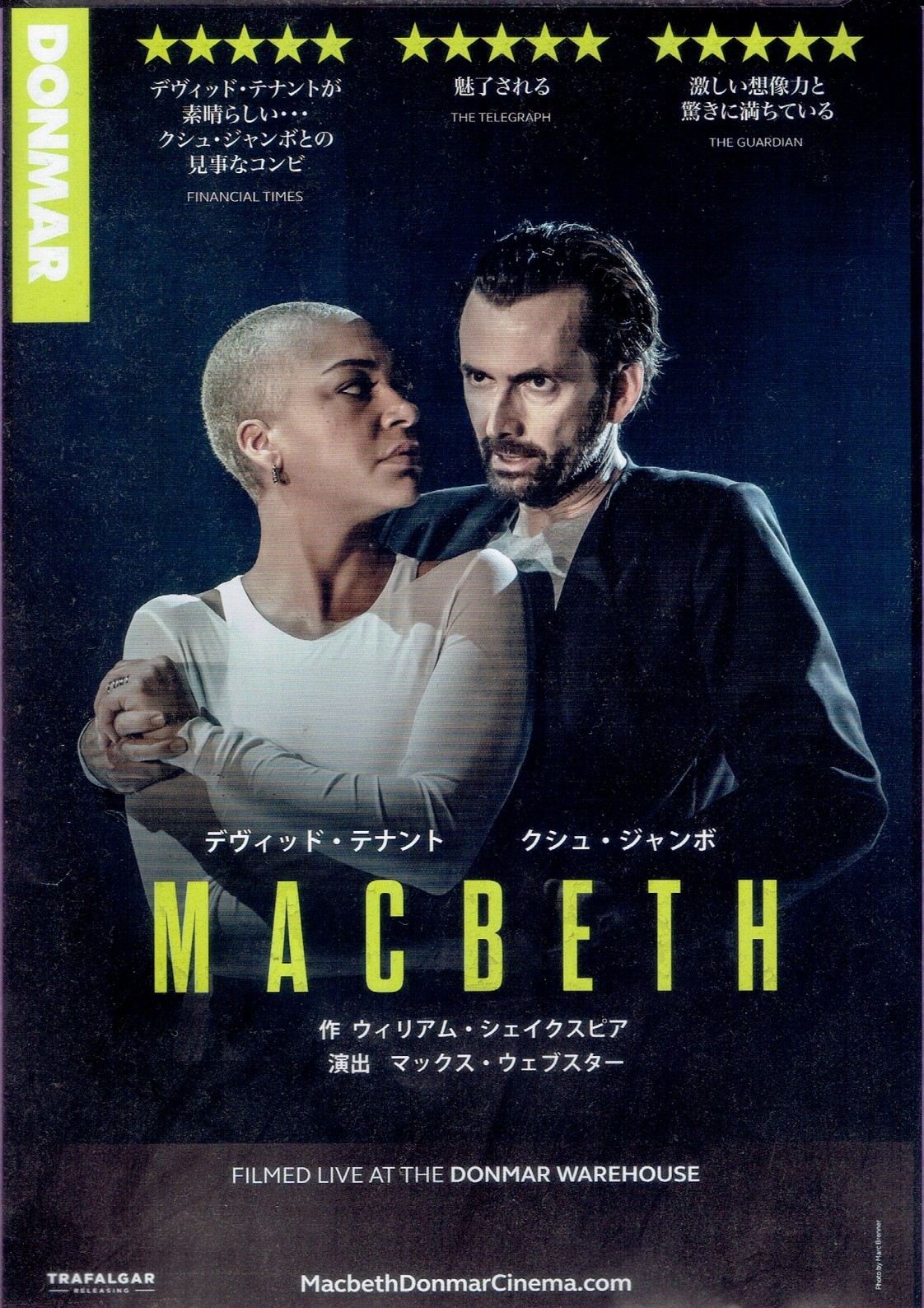

シェークスピア「マクベス」シネリーブル神戸no301

シェークスピア「マクベス」シネリーブル神戸 学生時代から50年来のお友達の入口君という演劇通に誘われて2024年1月にロンドンのドンマー・ウエアハウスという小劇場でのマックス・ウェブスターという人の演出作品「マクベス」の映画版を見ました。 上のチラシの写真の男性がマクベスを演じたデビッド・テナントさん、丸刈りの女性がマクベス夫人を演じたクシュ・ジャンボさんという俳優さんです。 まあ、シェイクスピアのマクベスですから、今更筋は追いませんが、写真でもそうですが、舞台の上でもマクベス役のデビッド・テナントさんの様子がいかにも神経質そうで、もちろん、喜劇ではありませんし、笑いを狙った演出でもなかったのですが、笑ってしまいました。 もともと幻聴というか、妄想というかにもてあそばれるストーリーなわけで、こんな、細身の男前が血で汚れた手を持て余して苦悩する姿を見ながら、主演のお二人の演技そのものにケチをつける気は毛頭ないのですが、「なんか、ちょっと、配役間違ってませんか?」 という気分になりますよね。 見終えて思い出したのですが、マックス・ウェブスターという人の演出のシェークスピア劇は以前にナショナル・シアター・ライブで「ヘンリー5世」を見たことがあるのですが、そのときは、いかにもな現代劇風演出に「なんだかなあ???」 だったんですが・・・・。 ひょっとしたら今回のマクベスも、妄想的でありながら行動力に劣る「マザコン(?)」青年に対して、現実的で行動的な女性が叱咤激励する! という、どこか、現代社会を揶揄する(笑)。 というか、そういう批評性を狙った演出なのかなとか、勝手な感想も浮かんできましたが、よくわかりませんね。 で、わからないといえば、今回はロンドンだかの小さな劇場での上演の映画化でナショナル・シアター・ライブのような劇場ではありませんでしたが、スクリーンに映る劇場のお客さんたちが、皆さんヘッドホンでお芝居をご覧になっていたのも不思議でした。「あの、ヘッドホン、どういうふう使こてんねやろ?」 見終えて最初に入口君も、そんなことを口にしていましたから、どうしてそうしているのか全くわかりませんでしたが、結構、新しい方法なのでしょうね。 ああ、それから、まあ映像化のための舞台のようで、配役がみんなカメラに向かってしゃべっている印象で、そこのところも「劇場の客たちにはどう見えているんだろうなあ???」 でした。 でも、まあ、こういうのがイギリスでもうけているんですね。「やっぱり本場は違うな」 を期待して見たのですが、どうやら、いよいよ、ついていけない世界 になってきたようですね(笑)。作 ウィリアム・シェイクスピア演出 マックス・ウェブスターキャストデビッド・テナント(マクベス)クシュ・ジャンボ(マクベス夫人)2024年・115分・G・イギリス原題「Macbeth David Tennant & Cush Jumbo」2025・02・08・no018・シネリーブル神戸no301追記2025・02・10 この演出家の作品はもう一つ見ていました。「ライフ・オブ・パイ」です。こちらは結構面白かったですよ(笑)。追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.10

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年2月1日(土) 「吉備津神社」 岡山あたり

「吉備津神社」 徘徊日記 2025年2月1日(土) 岡山あたり 2025年、2月1日の土曜日の朝にトラキチ君から、まあ、いつものことですが、突然のお電話でした。「岡山の吉備津神社に行くけど、一緒に行きますか?」「えー、もちろん行きます。ちびちゃんたちは?」「行きません。ボクだけです。」「吉備津神社って?」「桃太郎です。」で、電話を切ったチッチキ夫人がいいました。「ねえ、吉備津神社って、ひょっとして山登り?それやったら、無理やわ。」「いや、、チガウと思うけど、もう、行くいうたんやろ(笑)。」 というわけで、約1時間後、迎えに来てくれたトラキチくんの愉快な仲間号で出発。お昼前に吉備津神社駐車場に到着です。 駐車場の前の案内図です。何だか、結構、大きな神社のようです。シマクマ君は初めての参詣ではない記憶がうっすらとありますがあてになりませんね。 駐車場のすぐ左前に石段があって登ると、本殿です。社殿の全景は上の写真です。吉備津造りというそうです。なかなかかっこいいですね。 本殿にお参りしましたが、お祀りされているのは大吉備津彦大神という神さんで、申し込めば鳴る釜の神事とかいう祈祷も受けられるようです。「吉備津の釜」という上田秋成のお話がありました、この神社にそのお釜があるようです。 それから下の写真のような、獅子狛犬というそうですが鎌倉時代の寄せ木造りの狛犬さんも、どこかにいらっしゃるということですがホームページでしか見られませんでしたね。 で、ホームページのコピーですが、こちらが「阿さん」のようです。 もう、明らかに、ライオン犬という感じですが、こちらが「吽さん」ですね。 本殿の横の広場に樹齢数百年だかの公孫樹の大木がありました。完全に落葉していて、まあ、それはそれで壮観でしたが黄葉している様子が見てみたいですね。 あとで、駐車場から裏のお山も一緒の神社全景を写してみました。裏山には古墳もあって、多分、後ろのお山が信仰の対象だったんじゃないでしょうかね。 で、この神社のもう一つの名物は、この写真の本殿の大屋根の右下あたりにちょっと写っている回廊ですが、それは「吉備津神社の回廊」で報告しますね。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.02.09

コメント(1)

-

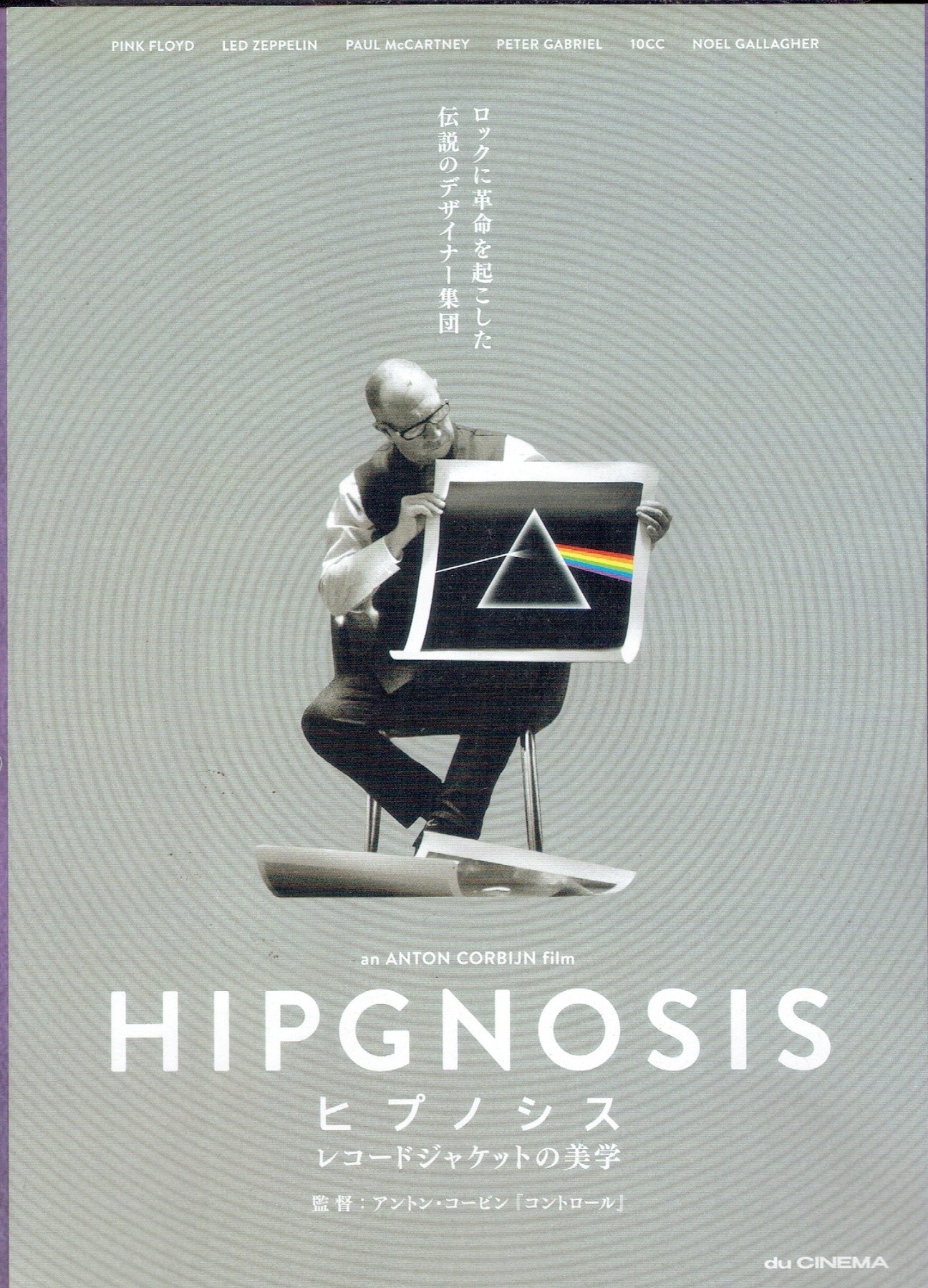

アントン・コービン「ヒプノシス レコードジャケットの美学」シネリーブル神戸no300

アントン・コービン「ヒプノシス レコードジャケットの美学」シネリーブル神戸 2025年の2月ですが、日本海側は連日雪マークです。神戸も寒いです。出かけるのが億劫になりますががんばります(笑)。ネットでお出かけ先を探していて「ピノプシス」とか、レコードジャケットとかいう言葉に反応しました。 1970年に高1、1975年に20歳のシマクマ君が生まれて初めて大きなスピーカーを通して聴いたロック・ミュージックというのがピンクフロイドの「おせっかい」というLPに入っている「エコーズ」でした。高校の友達が寄り集まって「エコーズ」の音楽に合わせてスライド写真を編集した、音楽写真映画を作って生物洋室かどこかにステレオセットを持ち込み上映会をやったのに参加したんですね。ああ、もちろん、映像は動いませんよ。音楽に合わせてスライド映写の画面が変わるだけです(笑)。 その当時、ボク自身はラジカセしかもっていない高校生でしたから、教室の左右にセッティングされたスピーカーから流れてくるロックミュージックの音響に感動した記憶があります。音楽室じゃなかったから、誰かが持ち込んでセットしていたんでしょうね。 で、それ以来、ピンクフロイドが贔屓で、大学に入ってスピーカーセットを手に入れて、最初に買い込んだLPが「アトム・ハート・マザー=原子心母」でした。そうです。あの、牛が振り返ってこっちを見ているアルバムです。ヘッドホンでしたが、イントロから音が大きくなっていく出だしのオートバイの爆音を聞いたときのカンドーは忘れられませんね。 で、その頃、ピンク・フロイドとセットで好きだったのがツェッペリンですね。まあ、そういう好みだったということですが「ピプノシスって、あのジャケット作った人らちゃうん?」 と、まあ、ふと、気づいて、寒さをもものともせず(笑)シネリーブルに出かけて見ました。 なにはともあれやたらと懐かしい映画でした。 ジミー・ペイジとか、ポール・マッカートニーとか、みんなじーさんになってました。ボクには顔を見てもよくわかりませんでしたが、当時のロックに詳しい人には、ちょっとこたえられない人たちの姿とインタビューなんじゃないでしょうかね。 映画の出だしで、牛の写真を撮りに行くシーンと一緒に「原子心母」のさわりが聞こえてきてなきそうになりましが、「バンド・オン・ザ・ラン」にしろ、ツェッペリンのコンサートシーンにしろ、まあ、あたり前ですがさわりの連続で、少々欲求不満気味で見ていました。 でも、最後のシーンで、ずーっとナレーション役だったピプノシスの写真家オーブリー・ポー・パウエルが、 80年代の始まりとともに手作りの時代が終わったこと、で、ピノプシスの時代も終わり、ともに歩んできた盟友ストーム・トーガソンと絶交したこと を、ひとり言のように語るの聞きながら、「やっぱりそうか!世界が壊れ始めたんは、あのころやったんや。」 と、まあ、勝手に納得しがらも、胸打たれました。 あの牛のジャケットと、あの音楽の組み合わせは、あの時代で終わったんですね。何というか、50年間ボクを支え続けてくれていた感覚の底が抜けてしまった感じですね。 別に世界は壊れてはいないようですが、あのころから30年以上の年月が経ちますが、今の、この世界を支えているのはいったん何なんやろう? まあ、そういう感慨です。 地球の裏側でボーっとあこがれていた少年が、今や70歳ですからね。現場を知っている、その時代を生きた人たちの証言をとる、ほとんど最後のチャンスで、この映画を作ったアントン・コービン監督に拍手!でした。 監督 アントン・コービン脚本 トリッシュ・D・チェティ編集 アンドリュー・ヒュームキャストオーブリー・ポー・パウエル(ヒプノシス)ストーム・トーガソン(ヒプノシス)ロジャー・ウォーターズ(ピンク・フロイド)デビッド・ギルモア(ピンク・フロイド)ニック・メイスン(ピンク・フロイド)ジミー・ペイジ(レッド・ツェッペリン)ロバート・プラント(レッド・ツェッペリン)ポール・マッカートニーピーター・ガブリエルグレアム・グールドマン(10cc)ノエル・ギャラガー(オアシス)2023年・101分・G・イギリス原題Squaring the Circle The Story of Hipgnosis2025・02・07・no017・シネリーブル神戸no300追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.08

コメント(1)

-

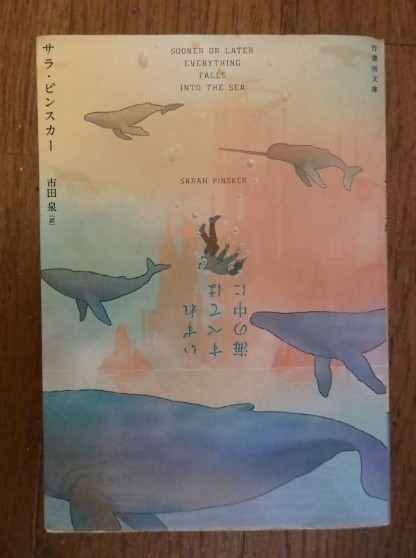

週刊 読書案内 サラ・ピンスカー『いずれ すべては 海に中に』(市田泉訳・竹書房文庫)

100days100bookcovers 97日目その1サラ・ピンスカー『いずれ すべては 海に中に』(市田泉訳・竹書房文庫) 遅くなりました。 前回のSODEOKAさんからの「引継」テーマは、「個人」と「世界」の関係 ということになるか。個人と世界を、対立、葛藤するものとしてではなく、重なり合うものとして見る視点というか。個人の公共性と世界の個人性とでもいうか。 候補は2冊あって、最初はどちらにしようかと思っていたのだが、この企画の担当も今回で最後なので、例外的に2冊とも紹介することにする。まずは1冊め。『いずれ すべては 海に中に』 サラ・ピンスカー・著 市田泉・訳 より 「一筋に伸びる 二車線のハイウェイ」 (竹書房文庫) 書名は元々は、ブランクを空けたところで改行された三行に分けて上下逆さまに表記され、小説名は、同じくブランクを空けたところで改行された二行に分けて表記されている(写真参照)。 原題は、書名が『SOONER OR LATER EVERYTHING FALLS INTO THE SEA』、小説名は、「A STRETCH OF HIGHWAY TWO LANES WIDE」。 私はむろん日本語翻訳版しか読んでいないので、英語版の表記がどうなっているかはわからない。2022年6月に出たSF短編集である。作家の名前はこれまでに聞いたことがなかった。 ブックマークしてある、たぶん個人運営の書評サイトで紹介記事を読んでから気になっていた。気になった最大の理由は、短編集冒頭に置かれたこの短編についての記述だった。 450ページほどの文庫ながら、価格は税抜き1600円。図書館を当たってみたら、置いてあるにはあるが、出版されて間もないこともあって予約が30人とかになっている。Book Off Onlineを当たっても見つからない。どうしようかと思っていたが、それからだいぶ経ってから結局新刊書店で購入することにした。 13の短編が収められているのだが、SFでもあり、帯にも記されているように「奇想」短編集でもある。率直なところ、すべての短編がよかったわけではないが、やはり冒頭の短編は印象に残った。その短編の内容を簡単に紹介する。 カナダで暮らすアンディは21歳のとき、農場で使うコンバインの事故で右腕を粉砕される。「1本まるごと、肩と右の鎖骨と、付随するあらゆる部分も含めて」 そして彼がまだ意識を回復しないうちに、両親は決断する。 目覚めたとき、「アンディの右腕はロボットアームで、頭にはインプラントが埋め込まれていた」。「ブレイン・コンピュータ・インターフェイス」 母親はそう言った。「運動皮質に電極とチップが埋め込まれてる」母親は続けた。「あんたはサイボーグってわけ」 父親の話によれば、アンディはどうやらプロトタイプのアームを装着していて、周囲もそれがちゃんと動くか注目しているらしい。 手に信号を送る神経が残っていないので、これまでのリアルな義手はあまり役に立たないという。痛みはあった。 ただ、医者はじきに鎮痛剤の投与をやめた。痛みとうまくつきあったほうがいい、と。 アンディは様々な痛みの違いがわかるようになり、それを表現できるようになった。痛みに包まれた痛み。もはや存在しない箇所のうずき、等々。 退院予定日の直前、アンディは感染症に襲われる。「医者は抗生物質を投与し、たまった膿を抜いた。その夜、熱に浮かされながら、アンディは自分の腕がハイウェイだという夢を見た。目覚めたときもその感覚は残っていた」「今、アンディは道路になりたがっていた。というか、彼の右腕がなりたがっていた。アンディがたじたじとするくらい、猛烈になりたがっている。アンディの内側と外側から、言葉にならない憧れが同時に湧き上がってくる。いや、それだけじゃない。腕はただ道路になりたいのではなかった。自分が道路だと知っていた。具体的に言うと、コロラド州東部にある、二車線で長さ九十七キロの一筋に伸びるアスファルト道だ。山までずっと見通せる道だが、山にたどり着けなくても満足している。両側に家畜脱出防止溝(キャトルガード)があり、有刺鉄線のフェンスがあり、草地が広がっている。 アンディはコロラドには行ったことがなかった。サスカチュワン州(引用者注:カナダの州)から出たことはなく、カリガリーやウィニペグすら出かけたことがない。山を見たこともない。遠くの山々の輪郭や、顔だけ白い牛の耳についているタグの番号を口で説明できるということが、白昼夢を見ているのではないという証になった。アンディはアンディであり、道路でもあった」 アンディは退院する。が、右腕が道路であることは変わらない。 アンディは農場での仕事に復帰する。馬の世話をし、トラックの整備をする。「別のトラックが何台か、雪の降るコロラドのハイウェイをゆっくり走っていて、そのハイウェイはケーブルと電極によって、彼の脳からなぜか心(ハート)に達した人工の経路によって、アンディにくっついている。アンディは凍てついた自宅のドライブウェイに横たわり、両腕を脇につけて、トラックがガタゴトと次々に通り過ぎるのを感じた」 腕は、気温やら、空気中の汚染物質の濃度やらもアンディに伝えてくる。「アンディの場所――農場とハイウェイの両方に、雪解けは遅れて訪れた。にぎやかな春がくれば楽になるかと思っていたが、それどころか、ますます引き裂かれた気分になった」 友人の一人は、アームのチップはリサイクルされたものかもとか、新しいスマートロード(車を自動で走らせてくれる道路)用だったのかも、と言うが、真相はわからない。腕は、自分がこことは違う別の場所の道であると思っている以外は問題はなかった。ふつうにちゃんと動いてくれる。 でも時折、腕は言葉を使わずにアンディに話しかけてくる。アンディをひっぱったり、Uターンしろと言ったりする。「おれはここにいて、ここにいないとアンディは思った。あるいは腕が思ったのかもしれない。アンディは故郷を愛しているんだと腕に伝えようとした。そう口にしながらも、今いる場所――サスカチュワンとコロラドの両方に完全に所属したいと願っていた。こんなのはまともな考えじゃない。二つの場所で同時に暮らせるやつなどいやしない。それはジレンマだった。」 その後、腕がどうなったかは、ここでは触れない。興味のある方は図書館等で書物に当たっていただきたい。さして「劇的」な展開ではなく、しごく「現実的」な終わり方をするとだけ言っておく。まず、このアイディアがずいぶんおもしろいと思った。自分の腕が、自身を道路だ思っているだなんて、そう考えつくアイディアではない。 そして、私自身が物心つくころから「アンドロイド」に、ある種の憧憬を抱いていたことにも思い当たった。端的にアンドロイドになりたかった。そういう発想がどういう経路で芽生えたのかはすでに記憶の埒外である。でも、今もその残滓がないわけではない。 そして、この短編は、あるロックバンドのあるオリジナル楽曲のことを私に思い起こさせた。オーディオスレイブ(Audioslave) の「I Am The Highway」がそれである。バンドは2001年に結成され、2007年に解散した。 ちょっとだけ脇道にそれて、このバンドのことを書く。 オーディオスレイブは、解散した2つのメジャーなバンドのメンバーが集まって結成された。 レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンの、脱退したヴォーカリストを除くドラム、ベース、ギターのメンバーとサウンドガーデンのヴォーカリストだったクリス・コーネルによるオーディオスレイブは、グランジ系ハードロックのサウンドに、コーネルの強力なボーカルが乗るというコンビネーションが人気を博し、2002年のデビューアルナムから3枚のスタジオアルバムと1枚のライブDVDを発表した。 そのデビューアルバムに収められていたのが、ゆったりとしたバラードタイプの「I Am The Highway」である。 楽曲のサビの歌詞の一部を書き出す。詞はクリス・コーネルの手になる。I am not your rolling wheelsI am the highwayT am not your carpet rideI am the skyI am not your blowing wind I am the lightningI am not your autumn moonI am the night 和訳など不要だろうが、一応、下に。私はあなたの転がる車輪ではない私はハイウェイだ私はあなたの絨毯の乗り物(魔法の絨毯)ではない私は空だ私はあなたの吹く風ではない私は稲妻だ私はあなたの秋の月ではない私は夜だ 「魔法の絨毯」はふつう「magic carpet ride」と表現するようだが、ここでもほぼ同意だと思われる。 "I"は、他の部分から考えて、おそらく「人」である。 そのうえで、上のような歌詞が歌われる。 自身のバンドに「Soundgarden」「Audioslave」と名付けるようなネーミングセンス(おそらくコーネルが名付けたのだろう)から想像できるように優れたリリシストであるコーネルらしい詞だ。 「私」が「あなた」のパーソナルな「もの」ではなく、ハイウェイであり、空であり、稲妻であり、夜であるというのは、「私」は「世界」の一部であり世界に共有されているということだ。 個人である自身と、「公器」である自身は己の中で葛藤も産み出すはずだが、この詞の中でコーネルは葛藤ではなく、公器であることを宣言する。 私は、お前の転がる車輪ではなく、車輪が進む道路そのものだと断言する。 そればかりか、空、稲妻、夜といった時空に広がる「環境」でさえあるという。 私たちがふだんさして気に留めない、環境やインフラの要素に彼は自身を、人間のあり方を重ねようとする。 このスケールの大きさ、射程の長さ、宇宙的な広がりは、結局は人間が自然や宇宙と同じ物質でできており、そこで生まれて死ぬという至極当然なこと、そして一人の人間が他者や社会と、そして自然や環境とつながっていくしかない存在であることを確認させてくれる。 私は個人であるが、同時に社会の公器であり、世界に共有される「自然」の一部でもある。「個人」は、不可侵性と、公共性ないし共有性を生まれながらに併せ持っている。「一筋に伸びる 二車線のハイウェイ」を読みおえて、私は、見たことも行ったこともない土地の道路になった自身を想像してみる。コロラドでも、マリウポリでもワルシャワでもピョンヤンでもジャララバードでも、ガザでもエルサレムでもいい、どこかの道路。 自身の上を通り過ぎる風や陽射、車、人々のことを想像してみるのは、そこが戦地である際の憎悪や悲哀を除けば(それが可能ならば)、悪くない気分だった。 ピンスカーは、作家であるとともにミュージシャンでもあるそうだから、もしかしたらオーディオスレイブのこの楽曲を知っていたのかもしれない。 だからといって、この短編についてどうこう言いたいわけでは決してない。むしろ、そうであるなら楽曲をきっかけにしてこんな具体的で魅力的なストーリーを産み出した才能を称賛したい。 最後に一つ。さきほど名前を上げたクリス・コーネルは、残念ながら、再結成されたサウンドガーデンのツアー中、2017年に亡くなっている。後に自死の可能性が高いという発表がなされた。享年52歳。個人的には、すごくショッキングな出来事だった。YouTubeにUPされた楽曲のリリック動画のリンクを貼っておく。https://www.youtube.com/watch?v=hWlkmkZW2hkT・KOBAYASI・2024・02・18 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.07

コメント(1)

-

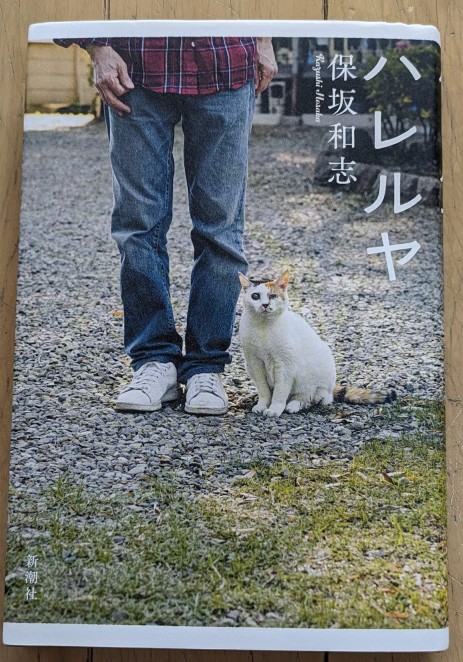

週刊 読書案内 保坂和志「ハレルヤ」(新潮社)

100days100bookcovers 96日目 保坂和志「ハレルヤ」(新潮社) 保坂和志『ハレルヤ』(新潮社)より、「こことよそ」。 前回の山本さんのレビューから、またずいぶん時間が経ってしまいました。なんとなく本を読む気がしない、などというとネガティブな印象になってしまいますが、最近急速に目が悪くなったことを実感していて、裸眼で本を目の前に持って来て読むのが常態化しているのですぐに腕が疲れて、やめてしまいます。つい先日眼科に行ってあれこれ調べてもらったのですが、眼圧も眼底も異常なく、ただ視神経の形が歪で、でもそれは加齢によるものなので異常というわけではなく、全体的劣化以外に原因が見つかりませんでした。情けないことです。 書いているうちに話がどんどん逸れてゆくのはじつは楽しいことなのですが、こんなことをしていると100年経っても終わらないので、とっとと本題に移ります。 私にとっての最後のリレーは、保坂和志か寺山修司にしようと、わりと前から決めていました。ところが、いま、寺山修司の本がなかなかないのです。かつては角川文庫にたくさん入っていてかなり集中して読みましたが、それらは全部実家に置いてあって、家と一緒に先般処分してしまいました。Amazonの中古市場を覗いてみたらあるにはありましたが、私が欲しい本はなく、近所の図書館にもありません。もう、寺山修司を読む人はいないのか。私は「天井桟敷」には行ったことがありませんが、寺山の短歌に感動したり(「マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや」とか)、寺山の映画を観て「うーむ」と唸ったり、『家出のすすめ』を読んで「家出をしたい」と思ったりするのが青春でした。でも、本を探しているうちにふと思いました。いま寺山を読んで、私は何か書けるだろうか。もしかしたら、ノスタルジーに乗っかってしか何かを感じることができないのではなかろうか。それは読んでから言えよ、ということですが、そんなことを思っているうちに、「いまの自分にとってのリアルな感情」 を載っけて何かを書く方が、最後にふさわしいような気がしてきたのです。 ということで、保坂和志の「こことよそ」に進みたいと思います。『ハレルヤ』という単行本に収録されている短編です。山本さんご紹介の『美しき愚かものたちのタブロー』(原田マハ著)との繋がりは、実在の人物が実名で出てくるフィクション、ということになるかと思います。 保坂和志は、いまのところ、一番最近出会った「お気に入り作家」です。6,7年前だったか、たまたまネットで保坂和志のインタビュー記事を読んだとき、わりに抽象的な話だったと思うのですが、言っていることにほぼ納得できる状態で、これは小説を読まんといかん、と思い、『草の上の朝食』だったかを読み、続いて芥川賞をとった『この人の閾』を読んで、ついていこうと決めました。意識の流れを文字化したような文章と、分析的でいながら柔らかい人物描写が、読者たる私を「やめられない止まらない」感情にさせるような小説でした。 しかしながら、未読の作品もたくさんあります。出会ってから短い、ということもありますが、例えば『未明の闘争』とかいうタイトルだと、目の薄くなった婆さんはなかなか手が出ません。それともうひとつ、保坂和志の小説は、年々「意識の流れの文字化」 が先鋭化してきていて、途中で主語が変わったり、読点を打たないまま話がどんどん逸れていったりすることがふつうになってきているのです。はっきり言えば、少々読みにくい。それでも保坂和志の小説が好きでいられるのは、彼の考え方やものの見方が好きだからで、「作家であること」にとってそれはとっても大切な部分だろうと思えるからです。 「こことよそ」もわりに最近の小説で、意識の流れに逆らわずにどんどん話が広がっていきます。 ストーリーの根幹は、かつての友人だった「尾崎」が死んで、お別れの会に出かけた主人公が、尾崎とのさまざまなシーンを追憶しつつ、彼の不在を飛び越えてありありと彼との時間が戻ってくる体験をする(といえばいいのかどうか、違うような気もしますが)ようすが、まとまりなく描かれています。もうほんと、彼の小説は説明がむずかしい。というか、説明なんかしてはいけないのでしょう。ただ、「昨日の写真は撮れなくても昨日がなくなるわけじゃない」 という一文が、なんとなく心に残りました。当たり前のことを言っているようですが、そうでもないのです。 というのも、この小説が私にとって特別になったのが、これを読んだのが「父の四十九日」で姫路に帰省していたときで、10月の暖かい日に「外濠公園」のベンチに座って読み終えたというのがひとつ、もうひとつは、「父の死」が私にもたらした「死生観の急激な変化」と、この小説が描かんとしていること、「人が死んでも世界が終わるわけではない」「世界が終わらなければ死んでも命は生き続ける」 ということが、ぼんやりと、ですがあまりにもタイムリーにリンクして、大げさに言うと、私は「外濠公園」で生まれ変わったのではないかと思うほどでした。「10月の外濠公園」と分かちがたくなることで、小説を読むと、父の死や、そのときの自分の感情を追体験できる。それは、主人公が尾崎のお別れの会で体験したことと、とても似ているようにも思えるのです。 いま上に書いたことを、論理的に説明することはできません。「どういうこと?」と訊かれても答えられない、「この感じ!」 を言葉にしようとすると実感を裏切る。じゃあなんで書くの?ということをずっと書き続けているのが、保坂和志なのかもしれない、と感じています。 この小説に出てくる実名の人物について。それは映画監督の長崎俊一と、俳優の内藤剛志、古尾谷雅人です。主人公が追憶した尾崎とのシーンの大部分は、長崎俊一の初期の作品『九月の冗談クラブバンド』(1982年)の撮影現場でした。長崎俊一は保坂和志の中高の同級生で、保坂はしょっちゅうエキストラとして長崎の撮影現場に出入りしていました。尾崎は元暴走族で、バイクの暴走シーンの撮影のためにバイクを動員するために呼ばれたのです。 この映画人たちの名前は、ほぼ同世代で私にとっては懐かしく、ある時代の象徴でした。ことに内藤剛志は、脚本を学んでいた私のデビュー作のテレビドラマの主役だった人物で、彼にとってはフィルモグラフィにも入らないような小品ながら、私の生きてきた道のりにとっては特別な名前です(脚本の道は挫折しましたが)。「こことよそ」は私の過去、現在、未来が繋がってゆく、まさに「リアルな感情」 とともにある小説なんだと、あらためて感じています。 ということで、最後のバトンを小林さんにお渡しします。よろしくお願い致します。※ちなみに、表紙の写真は保坂の愛猫「花ちゃん」です。表題作「ハレルヤ」は花ちゃんの死を描いた小説で、これもまた、保坂の「死」と「生」の距離や感触を感じることできる明るい佳作です。(K・SODEOKA2023・11・24) 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.06

コメント(1)

-

徘徊日記 岡山の狛犬 その3 2025年2月1日(土)「吉備津神社内 宇賀神社」 吉備津あたり

「吉備津神社内 宇賀神社」 徘徊日記 岡山の狛犬 その3 2025年2月1日(土) 吉備津あたり 吉備津神社の本殿から、回廊を歩いて、多分、むかしの、いや実は今だって正面の鳥居まで出てくると目の前に池があって、その池の中の小島に赤いお社がありました。そのお社の正面の左右にいらっしゃたのがこの狛犬さんです。 吽くんが上の写真で、阿くんが下の写真です。 オーソドックスなお顔ですね。いかにも狛犬さんという感じ。 で、この橋の向うが島になっていて、お祀りされているのは宇賀弁財天さん、宇賀神社ですね。宇賀の神というのは日本古来、弁天さんというのは仏教由来、まあ、そういうタイプというか、所謂、神仏習合ともまた違うかも、という神さんですね。 池ですが、島にあるわけで、竹生島とかの弁天さんを思い出しますね。そういう神さんなのでしょうね。 で、この島を対岸から眺めると緑に覆われている風情なのですが、これが松ですね。これで根本は一つです。見事な枝ぶりというか枝の拡げかたで、ちょっと見ものですね。こういう種類なのでしょうね。池には鯉も泳いでいました。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.02.06

コメント(1)

-

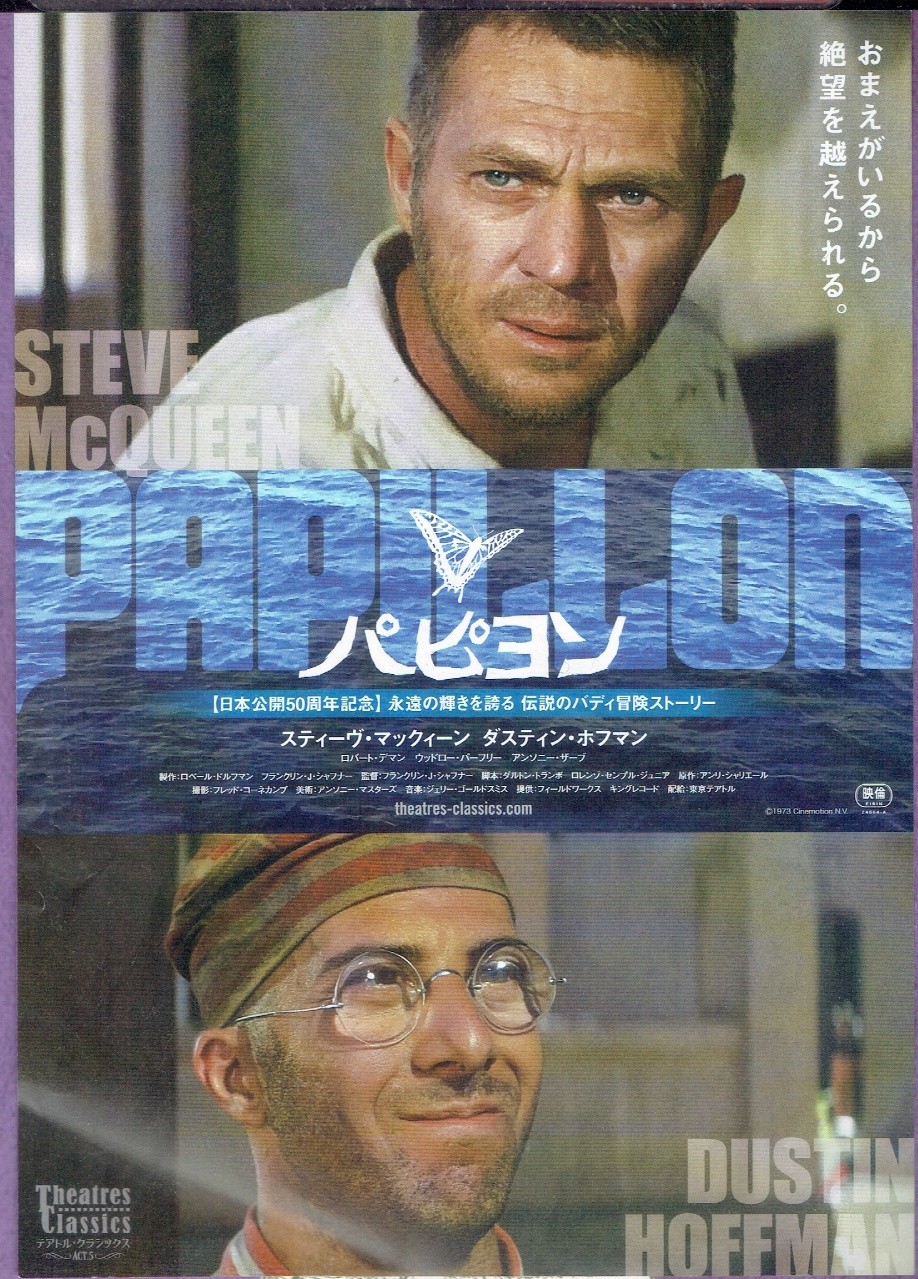

フランクリン・J・シャフナー「パピヨン」シネリーブル神戸no299

フランクリン・J・シャフナー「パピヨン」シネリーブル神戸 日本初公開50周年記念とかで「パピヨン」をやるらしいという、この懐かしい二人のチラシを見て同居人が言いました。「私、これがいいわ。なんか、最近、かったるいやん。」「ふーん、じゃあ、ボクも見るわ。」 で、やってきたのがフランクリン・J・シャフナー監督の「パピヨン」です。チラシの二人がなつかしいですね。50年前、20歳だか21歳だかで見た作品です。 見終えた帰り道、何となく話しはじめました。「なんか、やっぱり古いかったねえ。」「えっ?」「展開ダルイし、裸で暮らしている現地の人らの撮り方もなんだかなあヤシ。」「アカンかったん?」「期待したほどとは・・・・」「ボク、結構よかったで。カッコええスティーブ・マックインのパピヨンより、ボクはドガなんやな、やっぱり!って、40数年ぶりに再確認した。」「ダスティン・ホフマン?」「うーん、あの人も若かったんやね。でも、そことはチョットちゃうかな。」「どいうこと?」「これって、やっぱり、ある時代の男の子の映画やねんな。」「????」「そやから、あっこで、よう跳ばへんねん、普通。崖の上でパピヨンの姿を見ながら、ドガが泣いてんのか笑ってんのかわからへんやん。で、ブタに餌やりに帰るねん。そういう姿演じさせるとダスティン・ホフマンは天才的やな。」「わたしらブタ?」「そいうわけやないけど、70過ぎて、ドガの泣き笑いにの顔見て、やっぱ泣けたで(笑)。20歳のときとちがうな。あん時は海に浮かぶパピヨンにカンドーしてた気がする。」 危うく、喧嘩になりそうな会話でしたが、シマクマ君の頭には「どうして旅に出なかったんだ、坊や♫」 が浮かんでいたのでした。あの頃、よく聴いた友部君の歌ですね(笑)。 それにしても、ほぼ、50年ぶりに見て、テレビでも見たような気もしますが、最後のシーンしか覚えていなかったのには驚きましたね。「ああ、あの映画は見たな。」 とか思いこんでいますが、覚えているのは題名だけかもしれませんね。 それにしても若き日のスティーブ。マックイーンとダスティン・ホフマンにはなつかし、うれし、の拍手!でした。監督 フランクリン・J・シャフナー原作 アンリ・シャリエール脚本 ダルトン・トランボ、ロレンツォ・センプル・ジュニア撮影 フレッド・J・コーネカンプ音楽 ジェリー・ゴールドスミス編集 ロバート・スウィンク(英語版)美術 アンソニー・マスターズキャストスティーブ・マックイーン(パピヨン)ダスティン・ホフマン(ルイ・ドガ)ロバート・デマン(マチュレット)ウッドロー・パーフリー(クレジオ)ドン・ゴードン(シュロ)アンソニー・ザーブ(トゥーサン)ウィリアム・スミザーズ(バロット) バーバラ・モリソン(スぺリオル) ロン・ソブル(サンティーニ)1973年・151分・G・フランス・アメリカ合作原題「Papillon」日本初公開1974年3月16日2025・02・04・no015・シネリーブル神戸no299追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.05

コメント(1)

-

週刊 読書案内 筒井功「アイヌ語地名の南限を探る」(河出書房新社)

筒井功「アイヌ語地名の南限を探る」(河出書房新社) 縄文以来の原日本語を探り続けていらっしゃる筒井功さんの「アイヌ語地名の南限を探る」(河出書房新社)をいじっています。 著者の縄文語探索「縄文語への道」(河出書房新社)で始まって、「潮来を、なぜイタコと読むのか」(河出書房新社)、で止まらなくなっている、まあ、マイブームなのですが2020年に出された本書です。アイヌ語に関しては、他にもいろいろ書いていらっしゃるようですが、本書が集大成という雰囲気ですね。 筒井功さんが歩いて現場検証していらしゃることが、何より心惹かれる理由ですが、もう一つはこういうもののいい方ですね。 高知県南端の足摺岬は「アシュ・ソ・リ」で「風が吹きつける裸岩の山」だと解釈した本もある。同岬は、もとは「サタ岬」といい、「サタ」は「蹉跎」という難しい漢字を宛てていた。これを、いつのまにか「あしずり」と訓読みするようになり、のちに文字を「足摺」に替えた喪である。したがって、アイヌ語とは何の関係もない。 できれば、一度訪ねてみたい場所の一つが足摺岬なのですが、アイヌ語地名として解説されているなんてことは、もちろん、知りませんでしたが、この筒井さんの否定の仕方がいいんですね。 で、彼が歩き廻る先が今回は「アイヌ語地名」です。南限ですから、本州のどのあたりに線をお引きになっているのか、まあ、それは本書と出会っていただくほかありませんが、ここまで読んできた2冊と同様、大変な旅程ですね。 で、彼が訪ねる場所について、古代日本語とアイヌ語とを見分ける条件がこれですね。 卑見では、北海道以外にある地名がアイヌ語によって付けられたとするためには、以下の四つの条件を満たしていなければならない。① 北海道と本土のそれぞれに同じか、ほぼ同じ地名が数カ所以上存在すること。② 日本語では、まず解釈がつかないこと。③ 逆にアイヌ語だと、かなり容易に意味がつかめること。④ そうして、これが最も大事な点だが、その地名が付いた場所の地形または地物などの特徴が、先に当てはめてみたアイヌ語の意味に合致すること。 おそらくですが、筒井さんが地図を睨みながら、それではと腰をあげになるのは、多分、④の実地検分でしょうね。 まあ、ご本人はライフワークなのでしょうが、こちとらはヒマに任せてというわけですし、本書の最後に乗っているコラムでも「机上で地名研究はできない」 と、キッパリ! おっしゃっていらっしゃるように、ご本人は現場で、自分の眼で、なのですが、こちとらは炬燵にもぐりこんでですからね(笑)。 それにしても、1944年にお生まれだそうですから、もう、ご高齢なわけですが、がんばっていただきたいですね。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.02.04

コメント(1)

-

徘徊日記 岡山の狛犬 その2 2025年2月1日(土)「吉備津神社 鳥居前のお二人(笑)」 吉備津あたり

「吉備津神社 鳥居前のお二人(笑)」 徘徊日記 岡山の狛犬 その2 2025年2月1日(土) 吉備津あたり 神戸から2時間以上かけてやってきた岡山の吉備津神社ですが、多分、山陽自動車道で岡山市の北の方からやってきたわけで、それも乗せてもらっているということもあって、地理がよくわかりません。でも、ここは岡山の市内のようです。 で、駐車場から石段があって、いきなり本殿に参拝したのですが、「狛犬さんはおらんのかなあ?」 という感じで、参拝コースを逆流しながらウロウロしていて、本宮社の狛犬さんに続いて、吉備津神社の狛犬さんが正門というか、多分、昔の参拝道の大鳥居の奥にいらっしゃいました。 で、こちらが阿さんです。どこかひょうきんというか、愛嬌がありますね。吽さんのほうは頭てっぺんに、どうも角があるようですが目が可愛らしいのですよね。 元々は色が付いていた様子ですが、こちらも愛嬌が特徴のようです。厳つさはさほどありません。 鳥居に入ったところかお二人をお撮りしました。駐車場からの石段周辺にはお土産物屋さんとかもありましたが、こちらは静かなものです。 この写真の右手に昔の社務所がありましたが、今は戸が閉まっています。狛犬さんのお二人の奥に見えるのがこの神社の呼びものというか、県だかの文化財だと思いますが、有名な回廊の入口です。本来は、ここから400メートルほどもある回廊を歩いて本殿前に到着するのが参詣の道すじなのでしょうね。 回廊とか、本殿についてはまた徘徊日記に書きますね。ということで、今日はここまででした(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.02.03

コメント(1)

-

徘徊日記 岡山の狛犬 その1 2025年2月1日(土)「吉備津神社内 本宮社」 吉備津あたり

「吉備津神社内 本宮社」 徘徊日記 岡山の狛犬 その1 2025年2月1日(土) 吉備津あたり 今日は2025年、2月1日の土曜日です。神戸の狛犬さんを追いかけ始めていたはずなのですが、何故か岡山の吉備津神社に来ています。 吉備津神社の徘徊については別の投稿でしますが、とりあえず狛犬さんです。 吽さんです。玉と遊んでいらっしゃいます。結構、厳ついんですが、愛嬌にあふれていらっしゃいます。角度を変えるとこうなります。 この方、口を閉じていらっしゃるからいいんですね。口をあいていらっしゃる阿さんだとこうです。 歯抜けオジサンというより、歯抜けおばさんですね(笑)。 いや、悪くはないのですが「ちょっと、あんた!」 という感じで、こっちがテレてしまいますね。「なにフガフガいうてんねん!」 まあ、そういう感じなのですが、角度を変えても、おもしろさは変わりません。フガフガいうてはります(笑)。笑いながら写真を撮るとか、言語道断ですね(笑)。 吉備津神社というのは、大きな神社で、この狛犬さんはその神社の隅にある「本宮大社」の小さなお社門番さんです。神社全体の狛犬さんは本殿の前にもいらっしゃらなかったんですが、まあ、初めて来たということもあって、この狛犬さんから紹介しています これが本宮大社の、吉備津神社出張所です。とりあえず、おもしろかった狛犬さんからの紹介でした。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.02.02

コメント(1)

-

ベランダだより 2025年2月1日(金)「これは右手です!」ベランダあたり

「これは右手です!」 ベランダだより 2025年2月1日(金) ベランダあたり あのー、ですね、これ、ボクの右手です。 で、下の写真が左手です。違いわかりますか?右手が少し腫れているようなのです。同居人が見て、一言、キッパリ「医者に行ってきなさい!」 で、行きました。 レントゲンを撮っていただいて、さすったり、押さえたりしていただいて、 で、「折れてはいません、打ち身ですね(笑)」 実は、二日前、西宮あたりまで繰り出して学生時代の先輩と酌み交わして、お店を出たところでよろけたのは覚えているのです。「ボク、転びましたか?」「いや、ボクの左肩をポンポン叩いて又ねって機嫌よかったよ(笑)」 ラインとかで、確かめても、まあ、そういう出来事だったようなのですが、何があったのでしょうね?記憶がないところが大きな問題! ですが、折れてはいないようなので笑っています。 しようがないので、医者の帰り道に団地の風景を撮りました。こちらはススキです。冬枯れです。いい、風情ですね。 ようするに、素直に風に吹かれていればいいのに、転んだりしてしまうんですよね。まだまだ修行が足りませんね(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです

2025.02.01

コメント(3)

全34件 (34件中 1-34件目)

1

-

-

- 本のある暮らし

- Book #0929 ゴールドマン・サックス…

- (2025-11-15 00:00:13)

-

-

-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…

- 働かないおじさんは資本主義を生き延…

- (2025-11-15 17:38:19)

-