2025年08月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

週刊 読書案内 黒田三郎「あなたは行くがいいのだ」・「賭け」(黒田三郎詩集・思潮社)

黒田三郎「あなたは行くがいいのだ」・「賭け」 (黒田三郎詩集・思潮社) 今日の案内は「荒地」派の詩人黒田三郎(1919年・大正8年~1980年・昭和55年)の始まりの詩集「一人の女に」に収められている2篇です。 戦後詩というジャンルが、かつてあったということはもう忘れられているのでしょうか。文学史的な定義がどうなっているのか知りませんが、「荒地」、「列島」という同人誌が1940年代の後半から50年代にかけて発刊されていて、そこで書いた詩人たちの詩を70年代に20代になった戦後生まれの、ボクのような世代は「戦後詩」として読んだわけです。 まあ、好みの問題にすぎませんが、ボクの場合は「荒地」の詩人たちの詩を読んだわけで、そこに書かれている「詩」が、あの頃、教科書で出会った立原道造とか中原中也の詩とは違うことに惹かれていたのですね。大きな違いは戦争体験だと思いました。だから「戦後詩」なのですが、戦後生まれの世代であったボクなんかは、中原や立原の天才的な抒情には、もちろん強く惹かれてはいたのですが、戦後詩人たちの戦場体験を背景にした、暗い社会性が魅力的だったのでしょうね。一方に、彼らと同時代に「二十億光年の孤独」を書いた谷川俊太郎が、すでに活躍していた時代でもあって、田村隆一や鮎川信夫を暗い学生下宿で読んでいるのは、少々時代遅れだった気もします(笑)。 で、今日は「荒地」の詩人黒田三郎の詩です。戦場から帰ってきて、結核に苦しんでいる青年の「恋」(?)。戦後でしょ(笑)。 「あなたは行くがいいのだ」 黒田三郎あなたは行くがいいのだ男爵夫人の舞踏会にあなたは行くがいいのだ病みついた僕に電話であいさつなどせずにあなたは行くがいいのだ並木道の向こうへ僕はひとり夕やみの入ってくる窓辺にいて一枚一枚きれいな衣装をぬぐように今は過去をぬぎ捨てねばならぬああ みんなぬいでしまったときに僕はひとりの病人となりサナトリウムへ行ってしまうのだ都会のわけのわからぬ忙しさのなかでいつのまにかがたがたの自動車のように僕は動かなくなってしまったのだ自分の走って来た何万キロの道を海に行く道や曲がった道 泥だらけの道をにわかに僕は思い出さねばならなくなったあなたは行くがいいのだ恋人よ窓辺にいて僕は思うあなたの首にかかる髪の毛をあなたのやわらかな腕をあなたのすらりとのびた脚を「賭け」 黒田三郎五百万円の持参金付の女房をもらったとて貧乏人の僕がどうなるものかピアノを買ってお酒を飲んでカーテンの陰で接吻してそれだけのことではないか美しくそう明で貞淑な奥さんをもらったとて飲んだくれの僕がどうなるものか新しいシルクハットのようにそいつを手に持って持てあますそれだけのことではないかああそのときこの世がしんとしづかになったのだったその白いビルディングの二階で僕は見たのである馬鹿さ加減がちょうど僕と同じ位で貧乏でお天気屋で強情で胸のボタンにはヤコブセンのバラふたつの眼には不信心な悲しみブドウの種を吐き出すように毒舌を吐き散らす唇の両側に深いえくぼ僕は見たのであるひとりの少女を一世一代の勝負をするために僕はそこで何を賭ければよかったのかポケットをひっくりかえし持参金付の縁談や詩人の月桂冠や未払の勘定書ちぎれたボタンありとあらゆるものをつまみ出してさて財布をさかさにふったって賭けるものが何もないのである僕は僕の破滅を賭けた僕の破滅をこの世がしんとしづまりかえっているなかで僕は初心な賭博者のように閉じていた眼をひらいたのである詩集「一人の女に」(1954・昭森社)2025-no088-1161 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.08.31

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年8月29日(金)「オッ! さんぽ! 4回目」 団地あたり

「オッ! さんぽ! 4回目」 徘徊日記 2025年8月29日(金) 団地あたり 8月25日に出所してから、じっとしていましたが、今日はお散歩がてらの初通院です。なんといっても、外に出らるのがうれしいですね(笑)。 で、出会ったのがこの花でした。クレマチスとかかなとも思いますが、名前はわかりません。 前回は、ツバキの実でしたが、今回はザクロです。こっちは、もうしばらくすれば味見できますね。 団地の我が家の全景。足場が完成しています。工事が始まって10日間ほどたちます。夜中に、ちょっとした土砂降りが一度ありましたが、作業時間中に雨は一切なし。ひたすらカンカン照りの毎日です。 なんか、現場で元気に働いていらっしゃるオニーチャンたち、扇風機付きのジャンパーですが、暑いでしょうね。青空が恨めしい(笑)。 現場もですが、こうして包み込まれた部屋も、ナカナカな暑さです(笑)。いつもなら映画館とかに出かけるのですが、ザンネンながら外出禁止の日々です。 芙蓉の花も、まだ咲いています。病院を出たところのおうちの庭の百日紅。 団地の真ん中にある欅の林だけが、ちょっとだけ秋です。 病院での評価は順調です。切り傷、擦り傷は一応、快癒。手術した患部以外の痛みもなくなって、歩くのも、案外、元気です。ただ、骨がつくには三か月だそうです。トホホ・・・。じゃあ、またね。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。

2025.08.30

コメント(1)

-

週刊 読書案内 茨木のり子「 答 」(「言の葉3」(ちくま文庫)より)

茨木のり子「 答 」(「言の葉3」(ちくま文庫)より その1) 2025年の夏の終わりです。なぜか、茨木のり子です。 答 茨木のり子ばばさまばばさま今までにばばさまが一番幸せだったのはいつだった?十四歳の私は突然祖母に問いかけたひどくさびしそうに見えた日に来しかたを振りかえりゆくり思いをめぐらすと思いきや祖母の答えは間髪を入れずだった「火鉢のまわりに子供たちを座らせてかきもちを焼いてやったとき」ふぶく夕雪女のあらわれそうな夜ほのかなランプのもとに五、六人膝をそろえ火鉢をかこんで座っていたその子らの中に私の母もいたのだろうながくながく準備されてきたような問われることを待っていたようなあまりにも具体的な答の迅さに驚いてあれから五十年ひとびとはみな搔き消すように居なくなり私の胸のなかでだけときおりさざめくつつましい団欒幻のかまくらあの頃の祖母の年さえとっくに過ぎていましみじみと噛みしめるたった一言のなかに籠められていたかきもちのように薄い薄い塩味のものを「詩集 食卓に珈琲の匂い流れ」(花神社・1992) 読み終えた老人の脳裏に浮かぶのは、十四歳、中学3年生だった自分の姿です。「あれはまだ帰っておりませんので、待ってやってもらえますでしょうか。」 玄関には両手をついて、おそらく、息子の友達に挨拶している祖母の姿があります。あれって、だれ、オヤジ? 十四歳の少年は、そんな言葉をかみ殺して、邪険に無視して座敷に上っていったわけですが、その時の苦い唾の味がこみ上げてきますね。いつまでも記憶のどこかでさざめいるようです。 人が、それぞれ、生きてきた時間をゆさぶる「ことば」の力に驚きながら、久しぶりに苦い唾を飲み下しました。 2025-no087-1160 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.08.30

コメント(1)

-

週刊 読書案内 鶴見俊輔・上坂冬子「対論 異色昭和史」(PHP新書)

鶴見俊輔・上坂冬子「対論 異色昭和史」(PHP新書) 最近、世の中、変ですね。選挙あたりから「なんとかファースト」が流行り言葉のようで、まあ、ヨーロッパとかでも、アメリカやロシアの大統領とかの口真似なのか、流行っているらしいのですが、ボクのような、あんまり、そういう方面には関心を持たない老人が唖然とするような話が世間では蔓延しているようでウンザリです。 特に、昭和の戦争や敗戦後の歴史について、いや、それはでたらめでしょう。 ボクなんかには、そうとしかいえない変な主張を、あたかも常識のように騒いでいらっしゃるのを見て、そういえばと思い出して病院に持参して読んだのがこの本、鶴見俊輔・上坂冬子「対論 異色昭和史」(PHP新書)です。 2009年ですから、もう15年以上昔の本ですが、昭和のリベラルの典型のような鶴見俊輔と、同じく、昭和の保守の論客、上坂冬子の対談です。 お二人とも、もう、この世の方ではありません。ご存じない方に、ちょっと付け加えれば、鶴見俊輔はベ平連や九条を守る会の主宰者だった人で、上坂冬子はゴリゴリの女性改憲論者だったと言えば、お二人の輪郭が浮かぶんじゃないかと思いますが、お二人とも昭和の戦争の実体験者です。 で、おもしろかったのはこういうところでした。林竹二の授業について上坂 鶴見さんは東北大学の教授だった林竹二さんを、教育者として尊敬していらっしゃるようにお見受けした記憶があります。たしか、亡くなられたときに弔辞を読まれたとか。鶴見 訃報を聞いた時、私は吉野山にいたんだけど、飛行機で急いで仙台に行った。着いたら林竹二夫人が電話口で「一切の叙勲、勲章はお断りします。」と誰かに言っていました。そして電話が終わったら私のほうに振り向いて「追悼演説はあなたにお願いします」と言うんです。引き受けないわけにいかないでしょう。だから、旧帝大の構内なんて入りたくもなかったけど、追悼演説やったんだよ。上坂 えっ。どこで。鶴見 仙台の東北大学。明治維新研究の時に、林さんはアメリカ人に「総理大臣からもらうんだったら、勲章は受けない。だけど天皇が授けるというならもらう」と言っていました。そういう態度の人なのかなと思っていたら、その時は夫人が宮内省に「お断りします」と返答してる。あっ、林さんは変わったんだと思いました。なぜ変わったかというと、沖縄に行ったからです。上坂 沖縄に何をしにいらしたの。鶴見 頼まれて小学校の教育に行った。小学生相手に授業をしたんだ。かれはどこにでも授業を持って行ったんです。だけど沖縄で授業をやるのは大変なことですよ。上坂 他にどこでやっているんですか。鶴見 例えば兵庫の湊川の夜間高校で、被差別部落の子どもたち相手にやっています。だから、そういうことを引き受けることで、林さん自体が変わっちゃったんだ。前は天皇からなら勲章をもらおうと思っていたんだね。東北大学の教育学部長をやっているから勲章がくるんですよ。それを断ったのは、沖縄をああいうふうにしておいて、あんまりひどいじゃないかとそういうことです。授業のドキュメンタリィーが残っていますが、あの人は偉い人です。林さんに初めて会ったのは「思想の科学」の天皇制特集号が断裁された後、一度ゼロになった時です。それまでは「思想の科学」の会員じゃなかったのに呼んでくれたわけ。そして再度の旗揚げをやる機会を、大学を利用して作ってくれた。そうしたら別れる時に、もうその時は五十歳ぐらいだったんですが、「自分にはこれしかない」と言って別刷りになったソクラテスについての原稿をくれた。びっくりしたのは、彼には五十歳まで論文がそれ一つしかないのよ。五十歳までだったら、私はもう三、四十冊は本を書いているし、上坂さんだって相当書いているでしょ。でもこの人に本はないんだ。私はそのことに、ものすごい感銘をね。その後で次々に論文書いたから、いまは全集が出てるけど、あれは五十以後に書いたものばかりです。やっぱり、それだけ勉強してるんだよ。(P221) ここにでてくる林竹二は1906年生まれで、ボクは田中正造の研究者としてその著書と出会いましたが、たとえば、「いま授業を変えなければ子どもは救われない」(遠藤豊共著 太郎次郎社 1981)なんていう著作は現場の教員として読んで、とても面白かった記憶があります。 上記の引用では、明治生まれのギリシア哲学者の戦後における天皇観の変化に鶴見俊輔が注目しているところがボクには面白かったですね。 この国の戦後処理における無責任の体系がどこから始まったのか。返還直後の沖縄の小学校で、確か「開国」というテーマの授業を林竹二はしたはずですが、その授業を受ける子どもたちの姿を見て林竹二が気付いたことは何だったのか。答えは、多分、一つですね。「開国」から「沖縄返還」までの100年間、大日本帝国から日本国へと名前は変わったわけですが、「なんちゃらファースト」の国は沖縄に何をしてきたのか?いや、ホント、まじめに振り返った方がいいと思いますね。 今さらの本ですが、保守であれ、リベラルであれ、上滑りには要注意ですね(笑)。 出てきた人の著作紹介を貼っておきます。 林竹二(はやしたけじ) 1906年~1985年 『授業・人間について』『学ぶということ』 『教えるということ』(国土社) 『田中正造-その生と根本義-』(田畑書店) 『田中正造の生涯』(講談社) 『授業の成立』(一茎書房) 『教育の再生をもとめて-湊川でおこったこと』 『学ぶこと変わること』『学校に教育をとりもどすために-尼工でおこったこと』(筑摩書房) 『問いつづけて-教育とは何だろうか』(径書房)遠藤豊(えんどうゆたか) 1925年生 『理科教育』(明治図書) 『ぼくらは科学者』(小峯書店) 『モスクワ二十番学校の六か月』(国土社) 『自然科学の教育』(麦書房)鶴見 俊輔(1922年~2015年)哲学。上坂 冬子(1930年~2009年)日本のノンフィクション作家。週刊 読書案内 2025-no081-1154 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.08.29

コメント(1)

-

週刊 読書案内 吉本隆明「少年期」(全詩集より「定本詩集」・思潮社)

吉本隆明「少年期」(全詩集より「定本詩集」・思潮社) 2025年の8月、久しぶりの入院体験をしました。病室は6階で4人部屋でしたが、入った日には2人、翌日1人増えて3人、最後の日にもう1人加わって4人になりましたが、お互いに、直接的な交流はゼロでしたが、カーテンで仕切られたそれぞれのベッドから聞こえてくる声が、ボクが如何に世間を知らずで暮らしているかということを痛感させられる経験でした。 で、車椅子なしでは移動もままならないらしいお二人のご家族やソーシャルワーカー、医師や看護師さんとかとの会話に耳を澄ませながら、自らの行く末を思い浮かべるのも、なんだか失礼な気がして、なるべく病棟のホールに逃げていたのですが、今度は、6階の窓から眼下に広がって見えるのが、40年前に住み始めた自宅の団地がある街一帯の風景で、そこで、わらわらと湧きあがってくるのは記憶の断片でした。 記憶というものが、頭の中にどういう形で残っているのかよく知りませんが、今も暮らしている街の俯瞰というか鳥瞰的な風景が呼び起こすのが但馬の田舎での子供のころのことであったり、学生のころ読んだ詩の一節だったりするのは不思議でした。 それは、たとえばこんな詩です。少年期 吉本隆明くろい地下道にはいってゆくように少年の日の挿話へはいつてゆくと語りかけるのは見しらぬ駄菓子屋のおかみであり三銭の屑せんべいに固着した記憶である幼友達は盗みをはたらき橋のたもとで思ひにふけりびいどろの石あてに賭けた明日の約束をわすれた世界は異常な掟てがあり 私刑(リンチ)があり仲間外れにされたものは風に吹きさらされたかれらはやがて団結し 首長をえらび 利権をまもり近親をいつくしむ仲間外れにされたものはそむき 愛と憎しみをおぼえ魂の惨劇にたえるみえない関係がみえはじめたときかれらは深く訣別している不服従こそは少年の日の記憶を解放すると語りかけるときぼくは掟にしたがつて追放されるのである 吉本隆明は、ボクの父親と一つ違いの年齢の詩人ですが、70歳を越えた、今のボクには詩を書いている青年の姿が浮かびます。ボクがこの詩人を繰り返し読んだのは20代の学生時代ですが、たとえばみえない関係がみえはじめたときかれらは深く訣別している というような詩句が、田舎の村を離れ、40年住んできた街の風景を眺めながら、今さらのように浮かんでくるときに感じるさみしさを、学生下宿の暗い部屋でこの詩を読んでいたあの頃も感じていたのかどうかは定かではありませんね。 まあ、揺さぶられて浮かんできた、あの頃の詩人や、その作品を久しぶりに読み返しついでに、しばらくご案内できればという目論見ですのでよろしく、ですね(笑)。 週刊 読書案内 2025-no083-1156 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.08.28

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年8月2日(土)「お初天神 露天神社」大阪曽根崎あたり

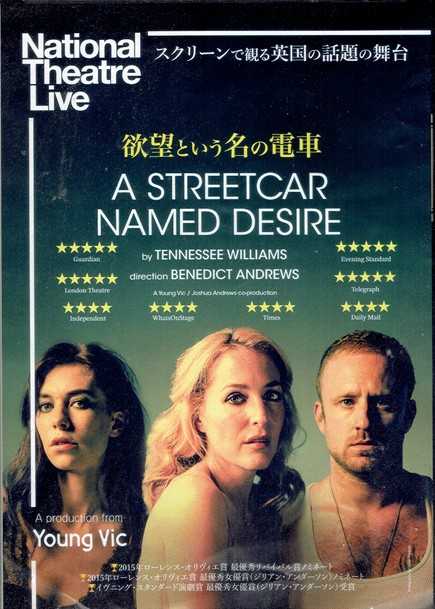

「お初天神 露天神社」 徘徊日記 2025年8月2日(土)大阪曽根崎あたり これを書いているのは2025年の8月26日です。 で、徘徊したのは8月2日です。3週間以上も経っていて、実に、間の抜けた徘徊日記です。まあ、備忘録ですね。 この日、シマクマくんは旧友の入口君に誘われて扇町シネマで「欲望という名の電車」という、ナショナルシアター・ライブ、だから、英国製の劇場中継映画を見に大阪にやってきたのですが、「せっかく、あのあたりに行くなら久しぶりに立ち寄ってみたい。」 まあ、そういう目論見でやってきたのですが、それが「お初天神」です。 実は、この日の数日前に、「国宝」というやたら評判になっていた映画を見たんです。で、あの映画の、ボクにとっての最大の功績は「曽根崎心中」の「縁側の場」というのでしょうか、お初が縁側で啖呵を切って、縁の下の徳兵衛が、お初の素足に縋りつくあの場を二度見せたことなんですね。「やっぱり、曽根崎心中はすごいなあ・・・」 と、映画の本筋とは直接関係のないカンドーに浸ったというわけです。 で、「欲望という名の電車」という、これまた哀しいお芝居を見終えて劇場を出たんです。「折角やし、ご飯食べよか。」「うん、ご飯は何でもええけど、その前にお初天神行きたいねん。」「そうか、じゃあ、あのあたりで。」 入口君は、どっかの大学で演劇論とか教えているプロですから、もちろん、「お初天神」の場所とか知っているはずですし、ボクだって、その昔、何度か来たことがあるところなのですぐにわかると思って歩き始めましたが、二人して迷いました、たかが東梅田で(笑)。 で、何とかたどりついた、夕闇の中、人はほとんどいませんが、やたら照明のきらびやかな「お初天神」でした。 というわけで、相手が、あのお初さんですから、100円玉一枚でしたが、お賽銭とかもしっかり上げさせていただいて、お参りしました。 お参りを終えると、一緒に道に迷ったくせに、えらく自信たっぷりに入口君が言いました。「ここなら、ここや。」「大阪で、お蕎麦か?」 連れて行ってくれたのは天神さんの境内のすぐそこにある夕霧そば瓢亭 でした。彼は「スダチそば」、ボクは「田舎そば」、ビールで乾杯でした。ようやく、旧友再会で、一息つきました。 お互いに東梅田程度で迷う年まで50年付き合えておめでたいことでした。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで

2025.08.27

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年8月25日(月) 「おっ!さんぽ! 3回目」団地あたり

「おっ!さんぽ! 3回目」 徘徊日記 2025年8月25日(月) 団地あたり お調子者のシマクマくんですが、8月20日(水)から6日間、右肩のねじ止め手術をうけてご近所の総合病院に閉じ込められていました。 で、本日、8月25日(月)退院!です。 これが、朝ご飯。いちごジャムは信州のユナちゃん姫の、小学校の給食と同じだそうです。カリフラワーのトマトケチャップ和えとか、まあ、美味しく(?)いただいて、お医者さんと面談です。「あのー、おうちに帰ってもタバコは骨のくっつきの阻害要因ですのでね。じゃあ、金曜日の10時に会いましょう。」 にっこり笑って、退院許可をいただいて、「あのー、アルコールは?」と尋ねそうになったのは胸の内にしまって。「はい!」 ご機嫌です。 わざわざ、エレベーターまで見送っていただいた看護婦さんからも、「良かったですね、退院できて。でも、いそいじゃ駄目ですよ。コロンじゃ駄目ですよ。はしゃいじゃだめですよ。」 念を押され、さあ、オッ散歩です。 病院の窓から見える「わが町」です。右下あたりのコープさんが見えますがその向こうの団地まで歩いて帰ります。 歩いて20分ほどの距離ですが、お日さんは真上で、日蔭とかいうものはナシです。右の脇あたりにデカい装具を装着していたりしているものですから、ヨタヨタ、フラフラです。そのうえ、このカンカン照りですが、気持ちはウキウキです(笑)。 で、ようやくたどり着いた我が家がこうなっていました。「おーっ!」 でした(笑)。 大型修繕の足場の設置が進んでいます。「やっぱり、中は暑い?」「うん、クーラーつけんとおったら、やってきたトラキチ君に叱られた。」 病院は完全冷蔵状態でしたが、我が家は完全暖房状態のようです。そうはいっても我が家(笑)です。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。

2025.08.26

コメント(1)

-

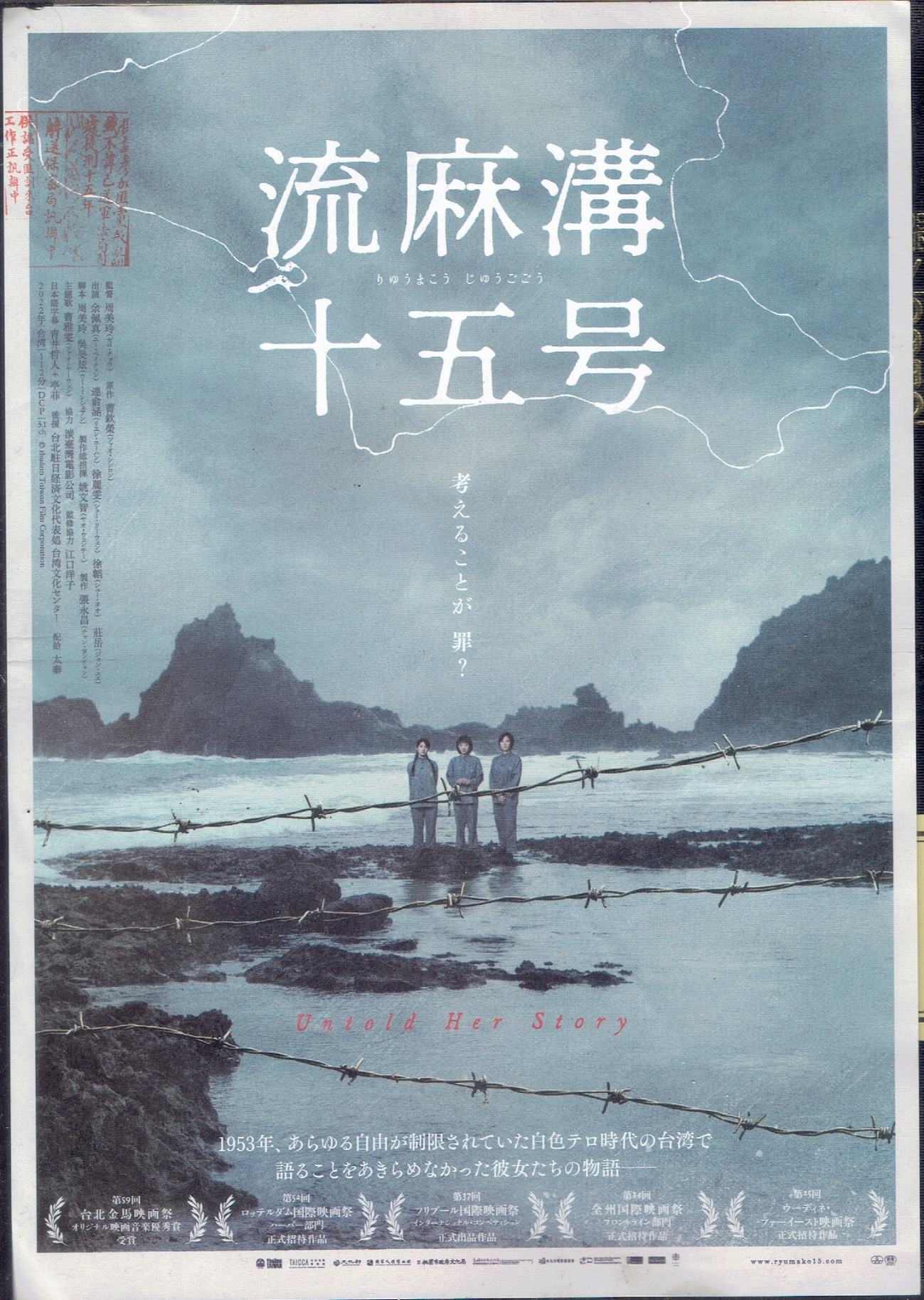

極私的アーカイブ 元町映画館 2024年 10月・9月・8月

極私的アーカイブ 元町映画館 2024年 10月・9月・8月※題名かチラシをクリックしていただくと感想が開きます。2024・08・04 ゼロ・チョウ(周美玲)「流麻溝十五号」 元町映画館no2542024・08・15 リッカルド・ミラーニ「幸せのイタリアーノ」 元町映画館no2552024・08・19 ピエール・フォルデス「めくらやなぎと眠る女」 元町映画館no2562024・09・11 小森はるか「ラジオ下神白 」 元町映画館no2572024・10・05 チアラ・アベザニ マッテオ・デルボ「医学生ガザへ行く」 元町映画館no2582024・10・07 タル・バルダ「私は憎まない」 元町映画館no2592024・10・08 太田達成「石がある」 元町映画館no2602024・10・12 五十嵐耕平「SUPER HAPPY FOREVER」 元町映画館no261 2024・10・22 フランソワ=クリストフ・マルザール「ロール・ザ・ドラム!」 元町映画館no2622024・10・27 想田和宏「五香宮の猫」 元町映画館no263追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.08.24

コメント(1)

-

極私的アーカイブ「シネリーブル神戸」2018~2019

極私的アーカイブ「シネリーブル神戸」2018~2019 2018年ころからシネ・リーブル神戸で見た映画が300本を越えました。で、感想を整理しています。それぞれの題名かチラシをクリックしていただければヘボ感想記事に行けると思います。2019・04・13・スパイク・リー 「ブラック・クランズマン」 シネリーブル神戸no12019・04・15 ロブ・ライナー 「記者たち Shock and Awe」 シネリーブル神戸 no22019・04・22 アダム・マッケイAdam McKay「バイスVice」シネリーブル神戸no32019・05・18 ベネディクト・エルリングソン 「たちあがる女」シネリーブル神戸no42019・05・15 ジャン=リュック・ゴダール「イメージの本」 シネ・リーブル神戸no52018・09・19 濱口竜介「寝ても覚めても」 シネ・リーブル神戸no62019・02・19 マイケル・チミノ 「ディア・ハンター」 シネ・リーブル神戸no72019・05・27 トーマス・ステューバー「希望の灯り」 シネ・リーブル神戸no82019・05・31 中野量太「 長いお別れ」 シネ・リーブル神戸no92019・06・07 アリーチェ・ロルバケル「幸福なラザロ」 シネ・リーブル神戸no102019・05・29 ギョーム・セネズ「パパは奮闘中!」 シネ・リーブル神戸no112019・05・15 ジャンニ・アメリオ「ナポリの隣人 La tenerezza」シネ・リーブル神戸no122019・01・22 パブロ・ソラルス 「家へ帰ろう El ultimo traje」 シネ・リーブル神戸no132018・10・01 サミュエル・マオズ「運命は踊る」(FOXTROT)シネ・リーブル神戸no142019・06・21 黒沢清「旅のおわり世界のはじまり」 シネ・リーブル神戸no152018・08・02 ホン・サンス洪常秀 「それから」 シネ・リーブル神戸no162018・08・14 ホン・サンス洪常秀 「夜の浜辺でひとり」 シネ・リーブル神戸no172018・09・03 ホン・サンス洪常秀 「正しい日 間違えた日」 シネ・リーブル神戸no182018・11・28 リリ・フィニー・ザナック「エリック・クラプトン~12小節の人生~」シネ・リーブル神戸no192018・09・10 ホン・サンス洪常秀 「クレアのカメラ」 シネ・リーブル神戸no202019・08・01 ミカエル・アース「アマンダと僕」 シネ・リーブル神戸no222018・11・14 ジェームズ・サドウィズ 「ライ麦畑で出会ったら 」 シネ・リーブル神戸no232019・02・21 アンドレア・パラオロ「ともしび」 シネ・リーブル神戸no242019・08・05 デビッド・ロウリー「さらば愛しきアウトロー」 シネリーブル神戸no252019・02・20 ヨルゴス・ランティモス「女王陛下のお気に入り」 シネ・リーブル神戸no262019・01・30 グザビエ・ルグラン「ジュリアン Jusqua la garde」 シネリーブル神戸no272019・07・17 パベウ・パブリコフスキ「COLD WAR あの歌、2つの心」 シネリーブル神戸no282019・07・12 ジャック・オーディアール「ゴールデン・リバー」 シネ・リーブル神戸no292019・09・17 エリザベス・チャイ・バサルヘリィ「フリーソロ」 シネ・リーブル神戸no302019・09・21 ロン・マン「カーマイン・ストリート・ギター」 シネ・リーブル神戸no312018・07・30 瀬々敬久「菊とギロチン」 シネリーブル・神戸no322019・10・04 ルドビク・バーナード「パリに見出されたピアニスト」 シネリーブル神戸no33 2019・10・25 箱田優子「ブルーアワーにぶっ飛ばす」 シネリーブル神戸no342019・10・29 ニテーシュ・アンジャーン「ドリーミング村上春樹」 シネリーブル神戸no352019・01・15 ジェームズ・マーシュ 「喜望峰の風に乗せて」 シネリーブル神戸no362019・01・30 セドリック・ヒメネス 「ナチス第三の男」 シネリーブル神戸no372019・12・15 ケン・ローチ「家族を想うとき」 シネリーブル神戸no382019・11・25 マーティン・スコセッシ「アイリッシュマン」 シネ・リーブル神戸no39追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.08.23

コメント(1)

-

週刊 読書案内 柴崎友香「続きと始まり」(集英社)

柴崎友香「続きと始まり」(集英社) ここのところ読み継いでいる柴崎友香ですが、今回は2024年、第60回だかの谷崎潤一郎賞受賞作、「続きと始まり」(集英社)です。 とりあえず、第1章から第3章の書き出しを写しますね。1 二〇二〇年三月 石原優子 九年前のあのときは、今日より寒かったような気がする。 石原優子は、対向車線で信号待ちをする白いBMWに何となく視線を向けながら思った。九年前の今日。 できたばかりで、妙にぴかぴかしたセレモニーホールでの祖母の葬儀の光景はよく覚えているが、寒いと思ったのは生地の薄い喪服のせいだったかもしれない。 昨日、空いたところが目立つスーパーの棚を見て、あのときを思い出した。東京に住む妹や友人から携帯に届いた画像。たしか、妹には電池を買って送った。近所の店をいくつか回って、単一、単二、と種類ごとに何パックか。それから、東京に戻る自分の荷物を用意した。結局それは無駄になってしまったが。(P5)2 二〇二〇年五月 小坂圭太郎 電車の窓って、開けないものだっけ。 小坂圭太郎は、十センチほど開けられた窓から勢いよく流れ込んでくる風が髪に当たるのを感じながら、記憶をたぐろうとした。 各駅停車の車両は、空いている。 空いている、どころではなく、ほとんど空だ。自分と、かなり離れた場所に一人、学生っぽい大柄な男子が座っているだけだ。東京でこんな空いた電車に乗るのはいつ以来だろう。もしかしたら、初めてかもしれない。十八歳の夏に東京に住み始めてから十五年で、初めてのこと。 窓の先は、嘘みたいな青空だった。(P31)3 二〇二〇年七月 柳本れい 連絡通路の窓から渋谷のスクランブル交差点を見下ろすと、人はまばらだった。 半年前までは、この連絡通路も歩道の植え込みも、時には地下鉄入り口の屋根にも、信号が変わるごとに押し寄せる人の波を撮影する観光客が何人もいた。自分も撮影したことは何度かある。ここに立って眺めるたびに、誰もぶつからないのが不思議だった。四方から押し寄せる大勢の人が交差点の真ん中で混ざり合い、対岸になめらかにたどり着いて散らばっていく。混ざり合って、と見えるのは錯覚で、彼らはそれぞれ別の場所にいる。同じ場所で、この交差点で、同じこの瞬間に居合わせているのに、お互いにそのことを知りもしないまま、離れていく。ここで出会っていたことは、おそらく一生気づかないままなんだろうな、とガラス越しに見ると音も聞こえないので、その光景はいっそう現実味が薄く見えた。 いつきても人が大勢、ほんとうに大勢いたとき、あの光景をこの場所から眺めるたびに、柳本れいは、パチンコ玉を思い出した。(P59) こういう調子です。2020年の3月から2022年の2月まで、この三人の視点人物を順番に登場させながら2年間の出来事が描かれます。各章ごとに名前の出てくる視点人物ですが、石原優子はの夫の実家のある滋賀県で七歳と三歳の子を育てながらパート勤めをしている女性、小坂圭太郎は高校卒業後、飲食店で働き、五歳年上の妻との間に四歳の娘がいる男性、そして、柳本れいは専門学校を出て、カメラマンとして東京で暮らしている独身の女性です。 三人は、ほぼ、同年齢で、2019年くらいからのコロナ騒ぎにそれぞれの街、職場、家庭で遭遇しています。 三人は、渋谷の交差点のパチンコ玉のように隣にいたかもしれないのに気づかないまま一生を終える関係でしかありませんが、そこが柴崎友香にしては珍しいたくらみなのでしょうが、ただ一つ共通点があります。 「続きと始まり」という本作の題名が種明かしなのでしょうが、気づく人はいないでしょうね。ポーランドのノーベル賞詩人、ヴィスワヴァ・シンボルスカという人に「終わりと始まり」(未知谷)という詩集があるのですが、三人ともこの詩集を一部であれ、全部であれ、読んだことがあるんですね。 シンボルスカの詩、神戸、東北の震災、そして、コロナ騒ぎを作品の背景として描いているところに、この作家には、ちょっと似合わない「柄の大きさ」があって、そのあたりで、谷崎潤一郎賞かなという気もしますが、ディテールは柴崎友香ですね。ボクには、「今この時の私」に「過去」と「未来」という時間を重ね込んでいく描き方のすばらしさは、ちょっと、比べようのないの作品に思えましたね。作中人物の煩悶を越えて、読み手自身の記憶を揺さぶっていく小説的時間を体験する作品でした。 柴崎さん、腕をあげていますね(笑)。 2025-no073-1146 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.08.22

コメント(1)

-

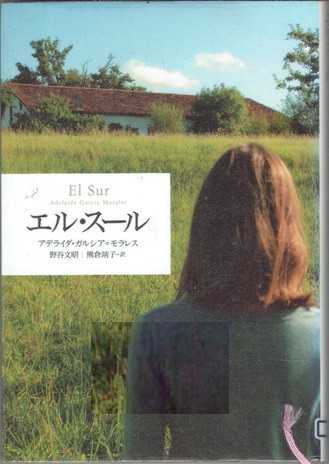

週刊 読書案内 アデライダ・ガルシア=モラレス「エル・スール」(野谷文昭・熊倉靖子訳 インスプリクト)

アデライダ・ガルシア=モラレス「エル・スール」(野谷文昭・熊倉靖子訳 インスプリクト) 2025年の夏の盛り、おろかなとしかいいようのないバイク転落事故で蟄居を申し渡されたシマクマくんに代わって、同居人のチッチキ夫人が、貸出期限の切れそうな山盛りの本を、市民図書館に返しにいってくれました。彼女の持ち帰っ多数冊の本の中に、この本がありました。「あれ、カード作ったの?」「せっかくだからね。」「これは?」「だから、借りてきたのよ。」「エリセの映画の本やん。」「あの映画、よかったでしょ。」 映画「エル・スール」の原作小説、アデライダ・ガルシア=モラレス「エル・スール」(インスプリクト)です。映画「エル・スール」はビクトル・エリセの1983年の作品で、ボクは昨年2024年に見ました。「傑作だ!」と唸ったはずなのですが忘れていました(笑)。大体、原作の小説があって、その書き手が、エリセの奥さんだったことなんて気づきもしていなかったのです。 映画「エル・スール」は、クレジットにあるように、同じタイトルを持つ中編小説を原作としている。その中編は、一九八一年にすでに執筆されていながら、映画が製作された時期にはまだ本になっていなかった。著者はアデライダ・ガルシア=モラレス、当時はエリセ夫人だった作家である。 早速、手に取って、後ろの方から読み始めると、訳者の野谷文昭さんの解説にこう書いてあって、驚きました。で、その場で最初に戻って読み始めて、一晩で読了です。 明日夜が明けたら、お父さん、すぐにお墓参りに行きます。人の話だと、墓石は割れ目から雑草が伸び放題で、花が供えられることもないようです。あなたのお墓を訪ねる人などひとりもいません。母さんは故郷(くに)へ帰ってしまったし、あなたには友人がいなかった。噂によると、とても変わった人だったと・・・・。でも、私は決して変わっていたとは思わなかった。あの頃、私はこう思っていました。(P5) こんな書き出しですが、映画では、確か、エストレーリャという名の少女でしたが、小説はアドリアナという女性の、この冒頭から100ページ余り、日時の切れ目はありますが、すべて「一人語り」でした。 子どもだったあの頃から、いま、亡くなって、お墓を訪ねる人など誰もいなくなった父に呼び掛けている現在までが作品の時間です。 で、彼女がこの文章を書いているのはカピレイラというイベリア半島の南部、スペインのアンダルシア地方の田舎の村です。映画の舞台ですね。彼女が、この村で父と母、そして、お手伝いさんという4人家族の生活の中で大きくなった中で、おそらく、今の彼女にとって、どうしても書いておく必要があるのであろう思い出が記されているのがこの作品です。 それは、父と母の本当の姿の発見の物語、所謂、ビルドゥングスロマン=教養小説として読まれる一面を思っている作品ですが、ボクが一番面白かったのは、この作品を原作として作られたらしいビクトル・エリセの映画「エル・スール」とのギャップ!でした。新装版では映画のシーンが表紙に使われています。 実は、この小説を読んでいて、ボクの中では、最後の最後まで、映画と結びつかなかったのです。父親と少女の二人が振り子を操り、水源探しをするとか、ベッドの下に隠れて探し回られるとか、印象的なシーンが、小説でも出てきて、まあ、その場面を読みながら映画を思い浮かべるということはありましたが、「エル・スール」、南へという題名の意味について、映画を見ていた時にはなんとなくではあるのですが、納得したはずだったのですが、小説を読み終えて再び藪の中に戻ってしまいました。 成長していく少女の教養小説として読めばというと、土地と、時間と、そこで生きている人間たちの重層性をドラマとして、かなりな作品だと思いますが、問題は、「南へ」という題名の謎ですね。 まあ、分からないことをくどくどいっても仕方がありません。どなたか、映画「エル・スール」が気にいっている方がいらっしゃれば、是非、本作品をお読みなって、アデライダ・ガルシア=モラレスという作家が、この作品を「エル・スール」と名付けた理由についてお考えいただければという案内でした。 実は、映画には、作品後半の少女と少年との出会いのエピソードがありません。主人公の少女アドリアナが、この手記を書くという設定はその出会い抜きには無理だとボクは思うのですが、まあ、そのあたりにも、原作小説と映画のギャップの理由はあるのでしょうね。2025-no076-1149 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.08.21

コメント(1)

-

週刊 マンガ便 原泰久「キングダム 76」(集英社)

原泰久「キングダム 76」(集英社) 2025年8月、バイクから落ちて、転がって、医者に行って入院を宣告されて、がっくりしているところへトラキチ君が8月のマンガ便を届けてくれました。 原泰久「キングダム 76」(集英社)でした。2025年7月の新刊です。「どうしてたんや、バイク、アブナイいうてたやろ。」「うん、わかってる。ホンマにアホなことをしててん。」「手え吊ってるようやけど、マンガ、手で持って読めるんか?」「うん、大丈夫。右腕は痛いけど、あとは見かけが大げさなだけやし。」「治っても、調子にのって乗ったらあかんで。」「はい。」 と、叱られましたが、なにはともあれ、届いたのは、原泰久「キングダム」(集英社)の最新刊でした(笑)。 73巻だったかで、趙との最終決戦に敗れた秦ですが、歴史上はじめてでしょうね、「戸籍」制度を導入し、国内行政の再整備に加え、秦軍の立て直しを終えて、74巻あたりから再びを中華統一の夢を実現せんと、これまた戦国の七雄の一つ、隣国の韓との戦いを始めています。 戦国の七雄の配置は下の地図の通りです。 76巻では、韓の都、新鄭攻略に動き出している秦軍の総大将は騰、副将が李信です。迎える韓軍は総大将、洛亜完、副将、博王谷で、英呈平原で激突です。 今回の秦軍の主役は、もちろん飛信隊の猛攻です。李信くん、韓の副将である博王谷というとんでもない猛将との一騎打ちで「あわや!」でしたが、文字通り間一髪で勝ち切りました。まあ、それにしても羌瘣さん、やっぱり、かっこいいですね(笑)。 本巻の後半は、新鄭落城を目前にした韓宮廷の混乱を描いたドラマですね。内政破綻に直面した、韓の王女寧の姿がいいですね。 ま、そういうわけで韓との戦いの顛末、77巻がやっぱり楽しみです(笑)。週刊 マンガ便 2025-no075-1148 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.08.20

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年8月19日(火)「おっ!さんぽ 2回目」団地あたり

「おっ!さんぽ 2回目」 徘徊日記 2025年8月19日(火)団地あたり 8月8日に万事窮して10日たちました。毎日自宅で謹慎しているシマクマくんですが、今日は2度目のお散歩です。目的は、やっぱり、近所のキリン堂です。「タバコ買ってくるね。」「気を付けていくのよ。」「なんか、欲しいものある?」「アルフォート。」「もう食べちゃったの?」「あと二つある。」 というわけで、自宅からヨタヨタ、とはいいながら、右肩以外は時間薬で復旧しているようです。前回よりんずっと快調です。 写真は自宅近くのツバキの実です。なんか、今年の実は大きくないですか。 自宅の前の歩道です。部屋を出て、毎日最初に見ていたこの景色、なんだか懐かしい気がしますが、青空がすさまじく感じる暑さです。でも、今日はお茶のペットボトル持参です。 これが、住んでいる棟の今日の姿です。大型修繕の工事が始まっていて、足場が組まれ始めています。来週になればカバーがかけられます。部屋の窓を開けることができなくなるそうです。8月も下旬になれば、そうはいっても気温も下がり始めるだろうという計画でしょうが、ハズレました。ボクは病院で、自分の体の修繕工事ですが、チッチキ夫人は自宅です。耐えられるのでしょうか? お隣の棟の前の百日紅です。この木も、もう二月の間、咲き続けです。 オヤ、その庭先に、リンドウでしょうか、なんとなく、秋の花のようですが、とにかく咲いているのがうれしいですね。 団地の中央の坂道を上っていくと、ケヤキです。見上げると日差しが、まじ、まぶしいですね。 アブラゼミ。 静かにとまっていました。ボクも、このあたりで、とりあえず水分の補給です。 帰り道の歩道にあったツバキの実です。なんだかおいしそうに見えますが、もちろん食べることはできませんよね。 帰りは、団地の竹やぶのあたりの歩道を歩きました。日陰のところが極楽地帯に見えます。 30分余りの外出で汗だくです。「ただいま。」「大丈夫やった?」「今日のお土産はファンタ・グレープ。大きいボトルが100円やったし。キライなん?」「そうやなあ、やっぱり、ヨーグルト系の清涼飲料すかな。」「そんなん、知らんし。カルピスソーダてこと?」 というわけで、久しぶりにファンタ・グレープを味わいました。甘いですねえ(笑)。2回目のお散歩、無事終了です。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。

2025.08.19

コメント(1)

-

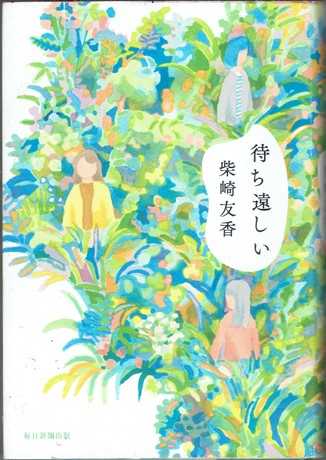

週刊 読書案内 柴崎友香「待ち遠しい」(毎日新聞社)

柴崎友香「待ち遠しい」(毎日新聞社) ここのところ、柴崎友香にハマりなおしています。まあ、なんとなく読み始めた「百年と一日」(筑摩書房)が、不思議な短編連作だったのですが、実に読みやすくて勢いに乗って2冊目が、今回の「待ち遠しい」(毎日新聞出版)です。あっちはPR誌の「ちくま」に2017年ころの連載されていたようですが、こっちは毎日新聞の「日曜くらぶ」とかに2017年の2月から2018年の3月にかけて連載された作品のようで、単行本化されて300ページを超えていますから、一応、長編小説です。今では毎日文庫とかで文庫になっているようですが、ボクが手にしたのは単行本で2019年の初版でした。 で、その腰巻に「住み心地のいい離れの一軒家で一人暮らしを続ける北川春子39歳。母屋に越してきた、夫を亡くしたばかりの63歳、青木ゆかり。裏手の家に暮らす、今どきの新婚25歳、遠藤沙希。年代も性格もまったく異なる3人の出会いかはじまった、あたたかく、どこか嚙み合わないご近所付き合い、その行方は」 なんか、これで、この作品のすべてが言い尽くされている気がしますが、ちょっと説明すると、北川春子さんの住んでいる借家の新しい大家さんが青木ゆかりさんで、遠藤沙希さんが、同じ敷地にもう一軒ある黄色い家に住む、大家さんの甥っ子のお嫁さんです。 で、作品には、その三人の「近所付き合い」のあれこれが描かれているというわけです。場所は大阪の郊外ですね。 こんな書き出しです。 大家さんのお葬式のときにいちばん泣いていた人だ。 と、春子は、すぐにわかった。 和装の喪服に髪もまとめていたあのときと、オレンジ色のブラウスにウェーブのかかった髪が肩まで下りている今とでは、かなり印象が違うが、ドアを開けた途端に、あ、あの人、と葬儀の光景が思い浮かんだのだった。 見た目からすると、五十代半ばというところだろうか、と春子はは推測した。その人は、玄関先に立ったまま、途切れることなく話し続けている。春子が一言答えれば、十倍くらい返ってくる。「わたしもね、一人暮らしなのよ。だからね、お互いにね、助け合いましょうよ。心強いわぁ。春子さんは、もうここに住んでながいのよね?」「五年、あ、六年です。」 小説は春子さんを視点人物して描かれている、所謂、三人称小説です。だから、登場するのは、あまり人付き合いのない彼女の友人、住居のある町周辺とそこに住む人たち、彼女が一度だけ帰る実家の両親、勤め先の同僚だけです。とりわけ驚くような事件も起きません、あるようなないような日常があるだけです。だから、お嫌いでなければどんどん読めます。読んでいて、時々、出会う「で、どうするの?」という出来事は、おそらくどなたにも覚えのありそうな、それでいて忘れてしまっている、世間や、職場や、家族との軋轢や和解です。 「ふつうに」という言葉がありますね。「ふつうにやってたらいいやん。」「ふつう、こう考えるで。」「女性なら、ふつう・・・」 まあ、そういう「ふつう」という言葉が、それぞれの存在を自由から遠ざけていることにうすうす気づきながらも、ふつうの暮らしをしているという安心感で生活している、あの、「ふつう」です。 登場人物たちは、生きづらさという、これまた流行り言葉がありますが、自分の生活や考え方のどこかにふつうでないところがあるということに気付いていて、生きづらい日々をそこはかとなく暮らしているのですが、そういう彼女たちを決して「正しい」とか、「こういう理由で」とか、批評的というか、上から目線というかで裁断することなしに肯定していく作家の文体!は見事だと思いました。 先日、「私たちが光と想うすべて」というインドの若い女性監督が撮った映画を見ましたが、この作品でも、春子たちが「光」求めて暮らしているとでもいう姿にうたれました。 見上げると窓ガラス越しにカーテンの亜麻色がある。ここに引っ越したときからだから、そろそろ買い替えようか。今度はもう少し明るい色がいい。そう、黄色か黄緑の日差しが透けて見える記事のを買いに行こう、と春子は思った。(P336) 柴崎友香が描こうとしている「光」が、作家自身の小説世界における立ち位置と人間に対する態度を感じさせて、共感しました。とてもいい作品でしたよ。週刊 読書案内 2025-no077-1150 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.08.19

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年8月16日(土)「おっ!さんぽ」団地あたり

徘徊日記 2025年8月16日(土)「おっ!さんぽ」団地あたり 肩つって、胸に帯巻いて、1週間待機です。こけてから1週間たちました。折れた傷はだめですが、残りは、まあ、大丈夫です。家で映画を見る習慣がないので本でも読むかですが、1時間もページを見ていると目がかすむんですね。PCのワープロ触るのは右腕を使うので、痛くないように苦心していますが、目がかすむのは同じです。「この格好、近所の人に目立つけど、ちょっとたばこ買ってくるわ。」「どこまで行くの?」「キリン堂」「気いつけな、アカンよ。こけたらアカンよ。」「はーい」 で、ヨタヨタ出発です。玄関を出ると、家の前には7月の初めから咲き続けている百日紅です。暑い間は咲き続けるつもりのようです。今日もカンカン照りの青空です。棟の西の歩道にはヤマユリです。 もちろん、この天気です、どなたもいらっしゃいません。蝉の声が頭の上からシャワーのように降り注ぎます。歩きながら水筒を持ってくるのを忘れたことに気付きましたが、取りに帰るのもしんどいので、仕方ありません。とりあえず、キリン堂目指して前進です。 団地を抜けて、道路を渡って、キリン堂です。まあ、1000メートルに満たない距離ですが汗だくです。飲料水の棚に行って、なだかわからないペットボトルを買いました。隣に、外の自販機では150円くらいの値段のコカ・コーラが半額で並んでいたので、それも買いました。それから、アルフォートとかいうチョコのお菓子。チッチキ夫人の好物なのでお土産です。 一緒にタバコを買って、お店の前の藤棚の下でわけの分からないペットボトルを一気飲みです。 帰りに、団地の木立のなかを歩いていて、セミがとまって大声で鳴いているのを見つけました。クマゼミですね。もっとズームしたかったんですが、右手が不自由なのでスマホの操作がうまくいきません(笑)。 抜け殻です。 で、無事帰宅でした。歩くの気持ちがいいですね。チッチキ夫人が寝転んで見ていたテレビでは村上君が投げ始めていました。今年のトラは元気ですね(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで

2025.08.18

コメント(1)

-

週刊 読書案内 詩誌「アリゼ」(アリゼの会)

詩誌「アリゼ」(アリゼの会) アリゼの会という詩の同人で詩を書いていらしゃる朝倉裕子さんから暑中見舞いのお言葉が添えられた封筒をいただきました。彼女は「母の眉」(編集工房ノア) 、「雷がなっている」(編集工房ノア)という詩集を上辞されている詩人ですが、以前、「現代文学研究会」という本を読む会でお出会いした方です。 で、その封筒に入っていたのが「アリゼ」という詩の同人誌で、その中にボクが「雷がなっている」という詩集を読んだときに書いた駄文を引用していただいたコラムと「入浴」という詩が載っていました。 入浴 朝倉裕子もう何日も入っていなかった真冬だし汗もかかないし外出もしないししいて誘いもしなかった一日中ソファで横になっていてトイレに行く足下も覚束なくて食事をとるにも少ないエネルギーを絞りださねばならなかった訪問看護の看護婦さんたちが苦心して酸素ステーションを家に置き酸素を鼻から送れるようになると心なしか表情が和らぐ時があった寝る前に浴槽に湯を張り試しにそっと聞いてみた 入ってみる?するとふっとその気になったのだ何週間ぶりだろうか年末の真夜中の湯船に浸かりそのまま消えてもいいような幸せそうな表情になったまだ湯上りの火照りの残ったまま布団に潜り込んでこのまま年を越せないとしてもこの人は文句を言わないのではないかと不埒なことを思った おそらく、「母の眉」でお書きになっていたお母さまとの生活の詩でしょうね。背後に漂うユーモアと自嘲が、彼女の詩の持ち味というか、味わいだと思います。 お礼のはがきも出さないで、こうして、勝手な感想を書いているボクは、まあ、アホな理由で、ゆっくりお風呂にも浸かれないわけで、どうぞ、ご容赦いただきたいと思います。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.08.17

コメント(1)

-

週刊 読書案内 深沢潮「海を抱いて月に眠る」(文春文庫)

深沢潮「海を抱いて月に眠る」(文春文庫) 最後に勤めていた職場での、最後のポジションが「総務部図書係」という名前で、まあ、ただの図書係ですが、自称「図書館長」を名乗ってご機嫌でした。あれから10年くらいの年月がたちましたから、最近の県立高校の現場については、まあ、まったく知りませんが、あの当時、PTA会費、だから、生徒さんのお金ですが、その費用から30万円に満たない金額の予算で、1学年、確か、8クラス、3学年で合計1000人くらいの生徒さん用の図書費を賄っていました。県費の予算は0円で、図書購入の予算ははそれっきりでした。教育委員会とかの方がどんな考え方なのか、当時も、今も知りませんが、学校の図書館には新しい本があるなどということは夢のまた夢の現実でした。 まあ、そういうわけで、図書館長が購入するのは、ほとんど文庫本で、それも、古本サイトとかで探して購入していましたが、新しいマンガとかには苦労しました。とはいうものの、なけなしの予算で購入する価値も気になりますから、そのころは、評判になったり、流行っているらしいと気づいた新しい書き手を、そこそこ読んでいたのですが、ここ10年の、特に若い人たちの間ではやっている本、若い人たちが読みそうな本、文学に限らず新書とかマンガとか、新しい書き手については、市民と予感の新入荷の棚で見かける程度で、トンとご無沙汰です。 で、最近、深沢潮という女性作家が「日本も嫌い、日本人も嫌いは勝手だが、ならばせめて日本名を使うな」とかいう「週刊新潮」誌上で差別発言に抗議したというニュースを読んで、まず、発言者であるインチキジヤーナリストと、その発言を載せて、世論をあおった週刊新潮にあきれましたが、一方で、深沢潮という作家に興味を持ちました。「やるじゃないか!」 ですね(笑)。 で、とりあえず読んだのが「「海を抱いて月に眠る」(文春文庫)です。「なるほどな!」 読み終えて感じたのはそういう納得でした。父が死んだ。弔問客が頭を下げても、梨愛(りえ)は現実を受け止めることができなかった。死化粧を施された遺体はまるで父に似た人形のようで、どこかで父は元気にしているような気さえする。九十にしては若く見えた。ここ一、二年は足腰が弱っていたものの、頭はしっかりとしていた。今年の正月だって、相変わらず一人でまくし立てていたではないか。(P7) これが書き出しです。 書き手は文山徳允(ふみやまとくのぶ)と通名を名乗りつづけて70数年、戦後の日本で暮らしてきて、90歳で亡くなった男の娘で文梨愛(ぶんりえ:ムンイエ)という韓国名で暮らすシングル・マザーの女性です。 彼女は、パチンコ屋だった父に対しても、結婚を機に日本国籍を取り、日本名文山鐘明(かねあき)で暮らし、父の葬儀に配偶者の家族も、会社の関係者も呼ばない兄に対しても、わだかまりを抱えながら葬儀の席にいます。 小説は、上に引用した書き出しのような、文梨愛の一人語りと、亡くなった父が、一人暮らしだったアパートの机の引き出しに残した「小説のような手記」というか、「日記」の文面で構成されています。 作品は、残された日記・手記で綴られていた、1945年、解放直後の動乱の朝鮮半島から、敗戦直後の混乱の日本へ逃げのびてきた、当時、十代だったの朝鮮人青年が戦後の日本で、在日韓国人として送った70数年の年月、まあ、それこそが「父」の人生のだったのですが、明かされていく驚くべき事実を前に、おそらく、40歳前後であろう娘の心情の吐露を綴る「語り」とがサスペンス小説として構成されていて、父親発見の「教養小説」としても、日本と朝鮮の関係の闇を描く「歴史小説」としても読みうる力作でした。 文体や、小説の構成については、決して上手な作品だとは思いませんが、戦後の日本社会で在日2世として生きてきた作家の「これが父たちの姿です!」という、真摯で率直な叫びが響く作品でした。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.08.16

コメント(1)

-

ベランダだより 2025年8月15日(金)「待ち遠しい」ベランダあたり

「待ち遠しい」 ベランダだより 2025年8月15日(金)ベランダあたり 書見台の上の載っているのは柴崎友香さんの「待ち遠しい」(毎日新聞社)という小説です。昨日から1日で読み終えたのですが、今日の話題は「書見台}です。 このゴジラブログを読んでいいただいている皆さんはご存じのように、アホのゴジラ老人は、ただ今、右肩骨折の手術入院を、なんとなく、落ち着かない気分で待っているのですが、そこに届いたのが、この書見台でした。 「センセ、これなら本読めるでしょ!」 贈ってくださったのは、30年前の教え子さんで、時々、一緒に映画とかに出かけるお付き合いをしていただいている女性なのですが、なんだか、ケガをしてよかったような気分ですね(笑)。 で、その書見台に載せているこの二つは何かといいますと。指用のギブスなんですね。 これです。 今の状態は、こんな感じですが、事故から1週間たって、治療してただいたときには腫れていた指とかも、腫れが引いてきて、このギブスが抜けるのですね。というわけで、抜いて並べてみたという写真でした。入院が1週間延期なって、まあ、右腕は痛いのですが、ヒマを持て余して遊んでいます(笑)。 いろいろ、ご心配をおかけしていますが、ゴジラ老人は元気です!にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで

2025.08.15

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年8月13日(水)「むくげです!」団地あたり

「骨折って通院帰り木槿です!」徘徊日記 2025年8月13日(水)団地あたり 芭蕉は奥の細道で、一茶は芭蕉の句碑の前に立ち止まって、「道のべのむくげは馬にくはれけり」芭蕉「それがしも其の日暮らしぞ花むくげ」一茶 で、徘徊老人は通院帰りの日盛りで木槿でした。 ホントは、先日「万事窮す」で報告したけがのために、本日入院、明日手術とかだったのですが、術後に装着する装具の会社がお盆休みで延期です。もっとも、装具とかはそれぞれ用らしくて、身体検査が必要ということで、本日も通院でした。最近では学校とかでもクーラーが聞いていて涼しいんですが、さすがに病院は涼しいですね。 で、帰り道、外に出てみると、相変わらず、30度は優に超える暑さです。 団地まで帰ってくると、木槿です。今年は百日紅が7月の初めから咲き続けていますし、木槿も7月の中頃には咲き始めましたが、ふと、芭蕉の句が浮かんで立ち止まりました。 団地の中の広場の一つの周りのケヤキの林です。この感じ、子どもの頃の田舎の家の裏にもあったんですが、懐かしい気がして好きなんですね。 さて、入院が1週間延期という事態になりましたが、歩くことは大丈夫なようで、気を取り直して頑張ろうかなとか思っていると「ちょっと、その格好で、通院は仕方がないけど、ウロウロしちゃだめよ!」としかられました(笑)。 にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。

2025.08.14

コメント(1)

-

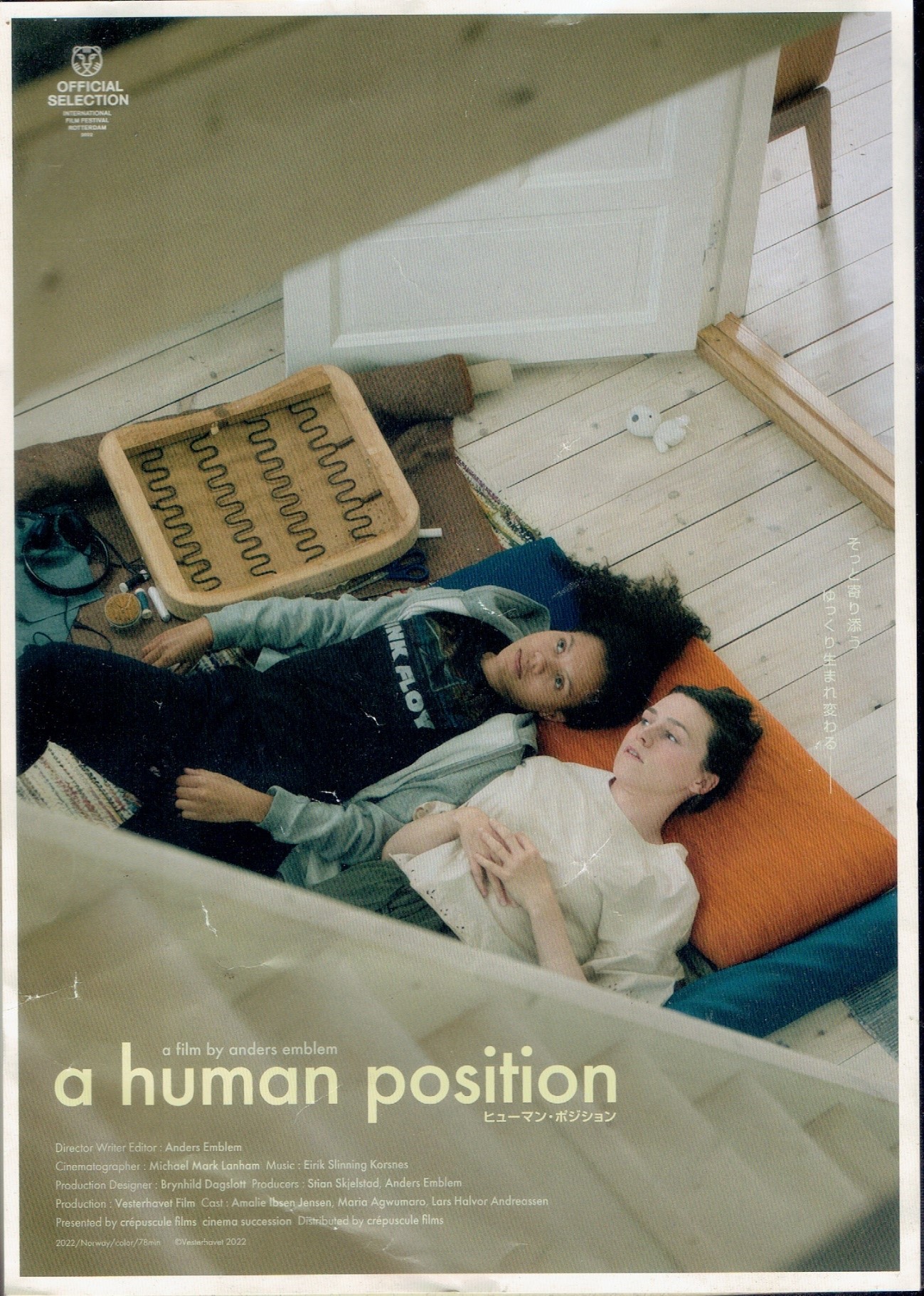

極私的アーカイブ「元町映画館」2024年 11月・12月

極私的アーカイブ「元町映画館」2024年 11月・12月※元町映画館で見た映画 題名・チラシをクリックすると感想に行けます。2024・11・12 アンダース・エンブレム「ヒューマン・ポジション」 元町映画館no2642024・11・15 ファニー・ブロイニング「旅路」 元町映画館no2652024・11・17 イリヤ・ポボロツキー「graceグレース」 元町映画館no2662024・11・18 笠井千晶「拳と祈り袴田巖の生涯」 元町映画館no2672024・11・27姜文(チアン・ウェン)「太陽の少年」 元町映画館no2682024・11・29 藤本幸久・影山あさ子「勝っちゃん 沖縄の戦後」 元町映画館no2692024・12・14 ファブリス・マゼ「謎の巨匠 ルネ・マグリット」 元町映画館no2702024・12・15 ファブリス・マゼ「アンドレ・ブルトン ドキュメンタリー集」 元町映画館no2712024・12・16 ルネ・クレール「幕間」 元町映画館no2722024・12・16 ジェルメーヌ・デュラック「貝殻と僧侶」 元町映画館no2732024・12・17 ピーター・シャモーニ「マックス・エルンスト 放浪と衝動」元町映画館no2732024・12・17 ジュリアン・フェランドゥ、ドミニク・フェランドゥ「トワイヤン 真実の根源」元町映画館no2742024・12・23 ミン・ファンギ「オン・ザ・ロード 不屈の男、金大中」 元町映画館no275追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.08.12

コメント(1)

-

週刊 読書案内 坂上香「根っからの悪人っているの?」(創元社)

坂上香「根っからの悪人っているの?」(創元社) 創元社の「あいだで考える」という叢書を読み継いでいるのですが、今回は坂上香さんという方の「根っからの悪人っているの?―加害と被害のあいだ」です。 著者の坂上香という人は一橋大学で社会学を教えている人らしいですが、ボクは「プリズン・サークル」というドキュメンタリィーの映画を撮った人として名前を知っていました。 2019年に公開された作品ですが「島根あさひ社会復帰促進センター」という、実は刑務所なのですが、その刑務所で行われているTC(セラピューティック・コミュニティ)の様子をドキュメントした作品で、かなり衝撃を受けた記憶がありました。 で、TCについてですが、依存症や犯罪などの問題を抱える人々のために、回復と人間的成長のためのプログラムで、刑務所の中に設置されているTCでは、「再犯防止に向けた更生のための教育」として実施されていて、「回復共同体」とか、「治療共同体」とかとも呼ばれているシステムの総称のようです。 今回の「あいだで考える」では、彼女の「プリズン・サークル」という映画に出ていた受刑者だった人たちが、「プリズン・サークル」という映画をを初めて見た10代の若者と、坂上さんの司会で話をするという企画で作られた本のようですが、なかなかスリリングでした。 「プリズン・サークル」の4人の主人公は、窃盗、詐欺など、比較的軽い罪を犯して初めて刑務所に入った人たち。中には結果的に被害者が亡くなってしまった「過失致死」や「傷害致死」などのケースもあるけれど、ドラマや映画でよく見る「シリアルキラー=連続殺人犯」見たいなのは含まれていません。まあ、なにをもって罪を「軽い」「重い」と言うのかっていうのは、実はとても難しい問題なのですが。 主人公たちに共通するのは、いずれは社会復帰するということ。私たちは、犯罪を犯した人もそうでない人も、同じ社会で共存していかなくてはいけない。それでも世間には犯罪を犯した人をひとくくりにして「犯罪者のために税金を使うな!」「更生なんて甘い!」って言う声があふれている。そういうことを言う人たちは、はたして現実を「わかりたい」とおもっているんだろうか、と。 そこで、まず、「わかりたい」と思うるかどうかが鍵だと私は思うんだけど、そう思えるようになるためには、どうしたらいいんだろう?(P28) 本書の中で彼女自身がこんなふうに語っていますが、これが坂上さんの基本トーンですね。「プリズン・サークル」という映画も、このトーンが基調にあった気がします。 で、若い人たちが映画の登場人物たちと話し合うというか、出会うのですが、その前にこんな言葉があって、そこがまず面白かったですね。ちょっと、紹介しますね。 私は、「違いを認めあう」っていうよりも、違いを認められないこともある、それをわかった上で「違いに出会うこと」が大事なんじゃないかと思う。 「違いに出会う」っていうことは、私も思った。私はお兄ちゃん重度の身体障害を持っていたから、多分、世間の多数の人たちとは違う人たちと出会う世界にいるなーということは、早くから意識していた。 あと、大人になると、世界が広まるようで、実は狭くなるなって感じてる。大学に進学しても、まわりは専攻そたいものが同じ人ばかりで、ひとりひとりは違うんだけど、共通点の多い人が集まる。共通点があまりない人と同じくくりの中にいるっていうのは本当に幼い時くらいしかないのかなーって思う。さっき運動会の話が出てたけど、やりたくない人って絶対いるじゃん。高校の時は、違う価値観を持った人が今よりそばにいたなって思いました。 この本の、メインテーマというか、読みどころは、ここから始まる元受刑者たちの発言であり、それを聴く若い人たちの反応なのですが、その前に、現代という社会の特質なのか、そもそも、社会というもの本質なのか、子どものころから普通であることを躾けられ、「いじめダメ!」とか、「みんな仲良く!」とかいう掛け声の中で、「空気が読めないことの不安」に怯えながら成長してきたに違いない人たちの口から、「違いに出会う」ことから疎外されている現実認識が語られていて、それが、ボクには面白かったですね。 さて、ここからが本番です。「プリズン・サークル」ご覧になった方には、納得の内容だと思いますよ。 まあ、それにしても、創元社ガンバレ!でした(笑)。2025-no071-1144 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.08.11

コメント(1)

-

パヤル・カパーリヤー「私たちが光と想うすべて」シネリーブル神戸no321

パヤル・カパーリヤー「私たちが光と想うすべて」シネリーブル神戸 封切りと同時にチッチキ夫人が、待ちかねていたんでしょうか、さっさと見に行って「よかったわよ。この監督のもう一本も、どこかでやってるらしいけど、神戸でやるなら教えてね。」 まあ、珍しく絶賛でした。見ないわけにいきませんね。 映画はパヤル・カパーリヤーというインドの若い女性監督の作品らしいですが「私たちが光と想うすべて」でした。 はい、ボクもしみじみと納得の拍手!でした。 劇場の出口で、チケットを買うときに、いつも、お声を掛けていただく受付の女性が笑顔で「いかがでした?」「サイコー!サイコー!ええで、この映画。」「やっぱり!」「見たん?」「はい、好みでした。」「うん、たいそうなことは何にも起こらへんとこがええなあ。」「???」「うん、事件らしいこと何もないやろ。三人の女の人の今というか、三人とも、まあ、たとえて言うたらやけど、壁に閉じ込められていて、ブラバさんはその壁を『運命』っていうんやけど、ジワーッとあらがう。で、さみしい、海辺の、海の家のわびしい灯から、だんだんカメラが引いてラストや。アヌさんとシアーズ君の濡れ場も、ボクには余計やったわ。」「インドの若い女性監督なんですね。フランスで評価されたみたいですよ。」「ああ、ナルホドな。フランス映画とも違うヨーロッパの映画の空気はあったな。でも、インド映画やな。やっぱり踊ってた。けど、哀しいんやな、今回は。踊ってるの見てて笑われへん。」 舞台になっているインドのムンバイという街が、いったいどのあたりにあるのかも、実は知らなかったのですが、インド有数の商業都市の病院で働いている、20代の看護師のアヌ、30代の看護師長ブラバ、そして病院の食堂で働いている、多分、50代のパルヴァティという女性たちの「光」を描こうとしている作品でした。 都市と農村、貧困、経済格差、カースト、差別、宗教、そして言葉。 三人の女性を閉じ込めている「壁」です。その社会を生きてきて、とどのつまりのような壁にぶち当たり、住むところさえ奪われてしまうパルヴァティさん。「運命」という言葉をあきらめの呪文のように口にしながら、田舎に帰るパルヴァティさんを励まし、若いアヌさんの思い切った行動に揺さぶられるブラバさん。二人の年上の女性の生き方に寄り添いながらも、あくまでも思い切った行動に出るアヌさん。 三世代の女性の生き方それぞれを、思いやりと敬意をこめて描いている監督パヤル・カパーリヤーに拍手!でした。 確かに、この映画はインドの現代を描いているのですが、ここで、女性たちがぶつかっている「壁」は、ボクたちの社会においても、決して他人ごとではありませんね。一人一人の人間がまじめに働き、静かに暮らす生活の中でささやかな幸せを求めることを阻む「壁」について、きちんと考え直す必要を痛感する作品でした。「光」を求め続ける女性の視点の鋭さも印象的です。 デタラメが横行し始めた世間にうんざりする今日この頃ですが、さわやかでした。拍手!監督・脚本 パヤル・カパーリヤー製作 トマス・ハキム ジュリアン・グラフ撮影 ラナビル・ダス美術 ピユシュ・チャルケ ヤシャスビ・サバルワル シャミム・カーン衣装 マキシマ・バス編集 クレマン・パントー音楽 ドリティマン・ダスキャストカニ・クスルティ(プラバ)ディビヤ・プラバ(アヌ)チャヤ・カダム(パルヴァティ)リドゥ・ハールーン(シアーズ)アジーズ・ネドゥマンガード(マノージ先生)2024年・118分・PG12・フランス・インド・オランダ・ルクセンブルク合作原題「All We Imagine as Light」2025・08・04no118・シネリーブル神戸no321追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.08.10

コメント(1)

-

ベランダだより 2025年8月8日8(金)「万事、窮す!」ベランダあたり

「万事、窮す!」 ベランダだより 2025年8月8日8(金)ベランダあたり 2025年8月8日金曜日のお昼前のことでした。いつものように愛車スーパーカブ号で高倉台目指して、つつじヶ丘あたりを機嫌よく走っていたのですが、集落の奥に向かって登っていく小道、まあ、山道があってふと思いついてしまったんですネ。「この奥には、なにがあるんだろう?」 こういうのを魔がさすっていうんでしょうね。坂道を登り始めたところ、ギヤをローにしても逆進し始めて、慌てました。で、愛車から転がり落ちて写真のような姿になってしまいました。 右肩骨折、左手指日本骨折。ひざ、肘裂傷、その他、あれこれ。 8月の、仕事とか、お出会いとか、すべてキャンセル。トホホ・・・。 愛車の修繕のために引き取りに来てくれたバイク屋の友人Yくん曰く「シマクマセンセー、そのパターンは首の骨をやっちゃうんですよ。いや、不幸中の幸いでしたね(笑)」 よく朝(8月9日)、起きだしてみると、できていたことが、あれこれできない生活が始まりました。早速、キーボードもままなりません。週明けには手術とかも待っているらしくて、かなりメゲテますが、気を取り直しての報告でした。 約束キャンセルしてしまった皆さん、本当に申し訳ありません!。 もう調子に乗った行動は極力慎みますので・・・。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで

2025.08.09

コメント(2)

-

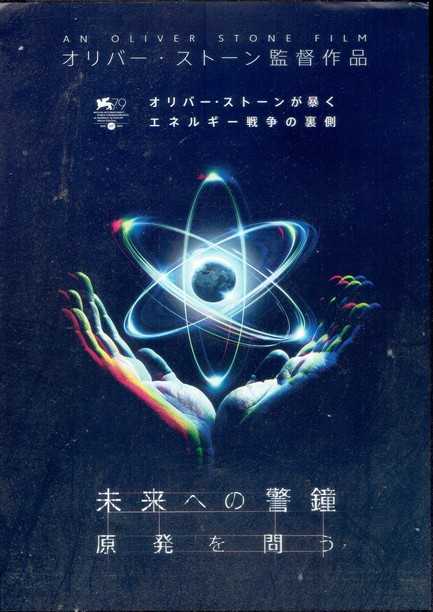

オリバー・ストーン「未来への警鐘 原発を問う」シネリーブル神戸no322

オリバー・ストーン「未来への警鐘 原発を問う」シネリーブル神戸 ボクは、性分のせいというか、「今年は・・・」というふうなことを、あまり口にしたことがなかったのですが、2025年の夏、まあ、今ですが、7月にはいって以来、やたら口にしています。「今年は、いつもの夏より暑いよね!」 まあ、そうなると、この映画、見ないわけにはいかないでしょう。あの、オリバー・ストーン監督が原子力発電をターゲットにして「地球温暖化」についてのドキュメンタリィー映画を作ったというのですからね。 まあ、これまで見てきた彼の映画でしか知りませんが、オリバー・ストーンという人は、「アメリカの良質なリベラル」だろうなというのが、ボクなりの評価ですから、彼が「原発」に対してどういう態度なのかということに、興味を持ってみました。見たのはオリバー・ストーン「未来への警鐘 原発を問う」です。 「地球温暖化こそが人類が直面している、最大で危急の危機だと認識した時、有効な方法は、原子力発電以外にはないのではないか!?」 端的に言ってしまえば、まあ、そういう、かなり明確な意見を主張するプロパガンダ映画でした。一応断っておくと、ボクは、心情的反原発論者なのですが、「今年の夏が、経験してきた、今まで知っている、どんな夏より暑い!」ということが、単なる思い込みではなくて、ここ50年のエネルギー政策の結果、地球全体で起こっている気候変動現象の具体化であることから説き起こされる映画の展開は説得力がありましたね。なにしろ、そもそも、地球温暖化なんてことを、実はまじめに考えたこともないし、具体的にはなんにも知らない上に、原発をめぐる評価の歴史だって、なんとなく目にしたり耳にしてきたなニュースで「知っているつもり」でしかないのですからね。この映画で伝えられる、様々な事実は「ホ~ッ! そうなんだ?!」 まあ、そういう驚きの連発でした。だから原発推進論者になるかというと、さあ、どうなのでしょうかね?なのですが、反対であれ、賛成であれ、見といて損な映画ではないという感想でした。 率直にいえば、ボクには、とてもベンキョーなりましたよ。 いや、ホント、「今年の夏は!」、が来年も、再来年も、繰り返していく地球規模の現実について教えられたことが一番の驚きでしたが、それって、マジやばい!ですよね。 こころのどこかで、ボクがどれくらい生き延びていくのかを思い浮かべると、思わず「知らんし!」と言いたい所なのですが、78歳のオリバー・ストーンが「その態度、アカンで!」と語りかけている積極性に、とりあえず拍手!でした。いや、ホント、現実はやばいですね(笑)。さて、どうしましょう?監督・脚本 オリバー・ストーン原作・脚本 ジョシュア・S・ゴールドスタイン 原作 スタファン・A・クビスト撮影 ルーカス・フイカ コルクト・アキール スティーブン・ワックス編集 ブライアン・バーダン カート・マッティラ音楽 バンゲリス2022年・105分・G・アメリカ原題「Nuclear Now」2025・08・07・no119・シネリーブル神戸no322追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.08.08

コメント(1)

-

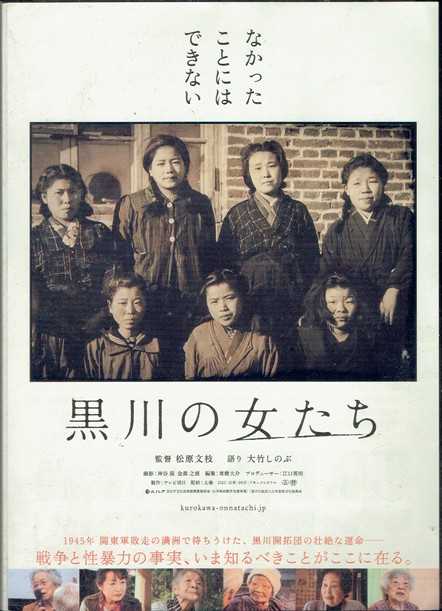

松原文枝「黒川の女たち」元町映画館no312

松原文枝「黒川の女たち」元町映画館 2025年、敗戦後80年の夏に「やっぱり、見ないわけにはいかんやろ!」 まあ、そう思ってみた映画は松原文枝監督のドキュメンタリィー、「黒川の女たち」です。 チラシに写っていらっしゃるのは、80数年前、満蒙開拓という美名によって国を挙げて20数万人の人々を、当時の満州、蒙古、華北地域に開拓移民として送るという、今振り返れば、国家による犯罪であった侵略政策の中で、岐阜県黒川村から参加した黒川開拓団の10代の女性たちです。 映画は80数年前に撮られたこの写真に写っている、今では90歳をはるかに超えていらしゃる「黒川の女たち」の「なかったことにはできない」というこころからの叫びを描くことによって、日本という国の「戦後」の無責任の構造をくっきりと描き出しているドキュメンタリィーでした。彼女たちが生きている間に!という思いで、彼女たちのこころの叫びを伝えたい一心で撮られた作品だと思いました。まず、松原文枝監督に拍手!です。 今では終わったことになっているのですが、「戦後」は、本当に終わっているのか? オバーちゃんたちの笑顔が問いかけてくる、一生をかけた問いに答えるにはどうしたらいいのでしょう。 ボクは、敗戦後9年目の1954年に生まれ、「戦争放棄」の戦後社会を70年生きてきた生粋の戦後っ子です。民主主義が大前提の小学校、中学校で学び、大学を出て、軍備を捨てた結果の高度経済成長が自慢の社会で働き始めてすぐに気づきました。切っ掛けは公立学校現場での国歌斉唱の強要でした。「民主主義も四民平等も絵に描いた餅じゃないのか!」 で、世間では「戦後の終焉」とかが流行り言葉になって40年です。入学式や、卒業式で元気に歌う子供たちの姿も当たり前になりました。式次第をめぐっての議論もありません。でもね、「私はその歌の伴奏はしません!」 そう、言い続けた女性の先生もいらっしゃったのです。 映画は、「満州事変」、傀儡国家「満州国」のでっち上げ、太平洋戦争の敗北に至る10数年を通じて、大日本帝国は何をしたのかをまず問いかけてきました。 誰が、誰に、何を押し付けたのか。 日本の戦後史を1945年の「敗戦」からたどろうとするときに浮かんでくるのは、東京裁判において。連合国からの戦争犯罪者の断罪があったことについては誰もが知っているわけですが、日本人自身が、自らの「反省」の基づいて、自国の戦争責任や戦争犯罪を公的に振り返り、反省したということは、あまり聞いたことがないということです。その結果でしょうか、例えば、本来「敗戦」と呼ぶべき事態を「終戦」と呼びならわしてきたことに象徴される、実に無責任極まりない戦後社会が生まれ、80年の「平和と繁栄」を捏造し続けてきたわけですね。映画の終わりに、オバーちゃんの一人が口にされた「平和な時代に生まれたかった。」という、痛切極まりない言葉を真摯に受け取るために、まず、振り返るべきは、国の名前がかわって80年の歳月がたったわけですが、その社会の底に「君が代は千代に八千代に」が通奏低音として流れ続けていたということを認識することだと、ボクは思います。 あれこれ、思い浮かぶことがありますが、きちんと振り返ることの大切さを痛感させられた映像でした。拍手!監督 松原文枝撮影 神谷潤 金森之雅編集 東樹語り 大竹しのぶ2025年・99分・G・日本2025・07・28-no114・元町映画館no312追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.08.07

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年5月5日「結婚式です!」東京あたり

徘徊日記 2025年5月5日「結婚式です!」東京あたり 2025年の連休のさなか、5月5日の子供の日の出来事なのです。今から10年以上昔ですが、高校の教室と図書館の司書室で仲良しになったO君が結婚式に招待してくれて、実に久しぶりに東京くんだりまで出かけてきた徘徊日記です。 で、この記事を書いているのは8月5日です。書かなきゃあ忘れてしまうなあ。 頭ではわかっているのですが、手が止まったまま2月経ちました。で、先日、この式に同席した、もう一人のO君から便りがありました。10月に、急遽、結婚式を挙げることになりました。東京ですけど、来れますか? またしても、うれしい話です。そうや、もう一人のO君の話、書いとかなあかんやん。 というわけです。 この日は朝から、二人のS君のエスコートで東京タワーでした。で、午後になって、やってきたのがこの会場です。 旧北白川宮邸というところらしいですが、多分、東京では名だたる式場なのでしょうね。この会場で、高校時代、図書館の司書室では、実に誠実で、どこか孤独なやさしさの思い出を残して卒業していったO君が、東京で出会ったらしい、一見、おおらかで包容力のありそうな、それでいて、細やかな気遣いを感じさせる美しい女性と一緒に暮らす誓いを披露してくれました。 老人は、またしてもいらぬおしゃべりで乾杯を長引かせる役割を堪能したのですが、これが、その時のうれしい写真です。と、ここに式に登場した「写真」を一旦貼ったんですが、やっぱり切り取りました。 実は、ゴジラ老人、ブログ初登場です(笑)。 まあ、そろそろいいかなあということで写真を貼りました。O君ご夫婦にもご迷惑をかけてもなあ、という心配もあって、記事が書けませんでした。もしも、写真掲載の不都合や困ったことが起こったら、すぐに削除しますから、連絡してください。と、クヨクヨして心配してもしようがないので削除です(笑) というわけで、次は10月に、ふたたび上京です。頑張ります!(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。

2025.08.06

コメント(1)

-

ベランダだより 2025年7月21日(月)「今年も咲いてくれました!(笑)」ベランダあたり

「今年も咲いてくれました!(笑)」 ベランダだより 2025年7月21日(月)ベランダあたり 毎年、暑くなると咲くんです!(笑) ベランダのタンゲ丸くんです。ホントは、もっと早くお伝えしたかったのですが…。 夜咲くんですよね。 朝になるとこんな姿なんです。もう一つ咲きそうでしょ。 翌日、もう一つ咲きました(笑)。 お隣からいただいたサボテンの株ですが、大きくなりすぎて、今年は植え替えするそうです。「あのね、お隣は十個も咲いたんだって。」「見てきたの?」「うん、すごかったわよ。」「植え替えのやり方聞いてきた?」「うん、切り取って、新しい植木鉢に載せればいいって。」 デカくて棘だらけの、こういうサボテンってどうやって植え替えるのでしょうね。来年も、無事、咲いてくれるのでしょうかね(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで

2025.08.05

コメント(1)

-

NTLive テネシー・ウィリアムス「欲望という名の電車」扇町キネマno001

NTLive テネシー・ウィリアムス「欲望という名の電車」扇町キネマ 学生時代からのお友達で、一応、入口君と呼んでますが、お芝居とか映画とか、もちろん小説なんかも、いろいろ教えられて50年お付き合いさせていただいている方から「欲望という名の電車、ナショナルシアター、扇町キネマでやるらしいけど見る?」 まあ、そういうお声掛けをいただいて出かけました。実は心が動いたのは演目ではなくて扇町キネマという響きでした。 神戸で大きな地震があったころですから、もう30年も昔ですが、学校を出てから九州とか、イギリスとか、あちらこちらと、飛び回っていた彼が、ようやく大阪に帰ってきて、「おーい、お芝居でも見ませんか!」と声を掛けてくれて、何度も出かけたのが扇町ミュージアムスクエアという劇場だったのですが、その後、疎遠になっている間につぶれてしまったらしく、「扇町な、新しく劇場とかできてんで。」という、彼からだったか、風の便りだったかで耳にして、「一度、行ってみたい所!」 だったのです。 で、徘徊日記で書きましたが、出かけてみると「迷いました!(笑)」 道端の、親切な方々に助けられながら、扇町キネマとかに、何とかたどり着いて、見たのがベネディクト・アンドリュース演出の「欲望という名の電車」でした。「ボクなあ、もう、こういう、つらい話はしんどいわ。」「ええー、どうしたんや、こういう話、お前は好きやろ。ボクは、嫌いやけど。」「うん、好きやったなあ。」「ボクは嫌いやけど、今日のジリアン・アンダーソンはよかったね。」「ボクな、二度目やねん、この映画。でな、何にも覚えてへんかったのが驚きやった。これ、2014年ころの舞台やろ。ナショナルシアター見だしてすぐ、2018年ころに見てんねんけど、今日、最後まで見た記憶が浮かばへんかった。それが一番不思議やった。アノ主人公を、あちこちからクローズアップするやろ、舞台と劇場の作りも360度やから、カメラがそう撮るのはわからんでもないんやけど、あれ、役者はどうなん?」「アンナ、杉村春子とかのあたり狂言やねんこれ。一人前になった女優さんな、女の一生とかやりたがるやろ。あれと同じでこの役、やりたがるねン。あっち版の女の一生やねん。」「これ、杉村春子があの女の人やんの?」「そうや、ボクも、見たことはないけど有名やで。お前の言う、中継映画の構成としてのクローズアップとか、舞台構成としての360度、そのうえ、回り舞台で動かしよるやろ、あれは、ちょっとなあやったけど、」「テネシー・ウィリアムスって、これ、いつ書いたん?」「戦後すぐ、1948年くらいかな。そやから、これ、戦前のアメリカやねんな。」「学校の先生の主人公が教え子誘惑したとか、夫が同性愛やったとか。妹の夫がポーランド移民の息子やとか。」「うん、その辺は、その時代を反映してるんやろな。テネシー・ウィリアムス自身がゲイやったこととかも関係あるかもな。部屋でとる電話が、なんか今ふうやのに電報とかいうやろ、あれなんかは演出家が困ってるんやろな(笑)。」「60歳を越えた杉村春子が、あんなふうに破滅するのは、ちょっと不気味やな(笑)。」「まあ、そこが、演じたいとこかもやな。」「そういえば、役者冥利っていうなあ。」 とまあ、久しぶりの再会のおしゃべりは尽きませんが、このくらいで、お開きです。 いや、ホント、二度目の鑑賞なのですが、いやな記憶を消しているんでしょうかね。そういえば、テネシー・ウィリアムズの、ほかの戯曲とかも、結構、面白がって読んだんですが、何にも覚えていませんね。いやはやなんともでした(笑)。演出 ベネディクト・アンドリュース作 テネシー・ウィリアムズキャストジリアン・アンダーソンベン・フォスターバネッサ・カービークレア・バート2014年・イギリス原題「A Streetcar Named Desire」2025・08・02・no117 NTLive・扇町キネマno001追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.08.04

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年8月2日(土)「ああ、これが扇町キネマ?」梅田あたり

「ああ、これが扇町キネマ?」 徘徊日記 2025年8月2日(土)梅田あたり 久しぶりに、大阪の梅田あたりを徘徊しています。三宮から阪急に乗って梅田駅。そこからJR大阪駅に向かって歩道橋を歩いてこういう風景を見て、まあ、この写真は今日ではありませんが。 右手のグラン・フロントとかいうビルの、もう一つ奥のビルのこんなお店を覗いて。 なぜか、我が家は、オチビさんたちのランドセルだけは、このお店「土屋鞄」の製品で、ちょっとハイソなのですが、まあ、そのハイソを支えてくれているピーチ姫とお店の前で再会して「今から、扇町キネマに行くねン。」「何見るの?」「ナショナル・シアターの『欲望という名の電車』、入口君が誘ってくれてん。」「ここから、扇町は、ちょっと遠いけど、いける?」「うん、駅前の歩道橋、久しぶりにわたって、東通り商店街をあっちに行ったらええんやろ。」「そうやね。気いつけてね。」 とか何とかで、大阪駅をこえて東通りへ出発です。 その昔、扇町ミュージアムスクエアという劇場があったころ、考えてみると、もう、30年ほど昔ですが、よく通ったという記憶をたどってふらふら歩きましたが、迷いました(笑)。 商店街で呼び込みをしていらっしゃったおニーさんが親切で助かりました。なんとか、たどり着いたのがここです。 扇町ミュウジアムキュウブというんでしょうか、遠くからだと病院のようです。劇場の前が扇町公園で、「扇町1丁目」の看板がありました。 自分が、どこの、どのあたりにいるのか分からないのは不安なものですね(笑)。約束の時刻に30分早く来るつもりが、ピタリ、ちょうどで、入口君がわらって出迎えてくれました。(´▽`) ホッ! 今日はこれから、「欲望という名の電車」の劇場中継映画です。そちらの感想はそのうちですね(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。

2025.08.03

コメント(1)

-

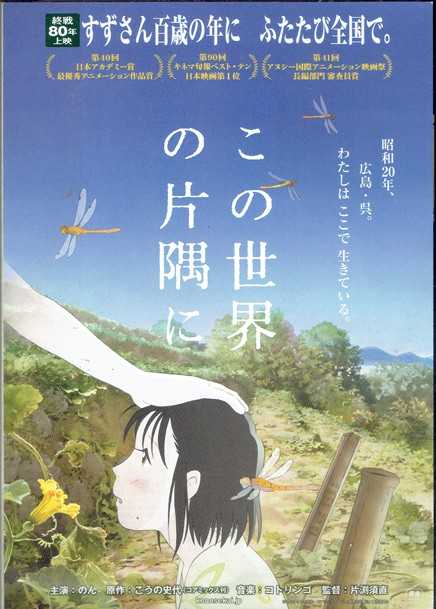

片渕須直「この世界の片隅に」シネリーブル神戸no320

片渕須直「この世界の片隅に」シネリーブル神戸 映画館でチラシが配布され始めて、「すずさん百歳の年に、ふたたび全国で。」 という宣伝文句を読んで鼻歌で浮かんできたのがこの歌でした。胸にしみる 空のかがやき今日も遠くながめ 涙をながす悲しくて 悲しくてとてもやりきれないこのやるせない モヤモヤをだれかに告げようか ボクが中学生だった頃、フォークルが歌った歌です。そのころ、この歌はたいていの中学生が歌える愛唱歌でしたが、大人になってから久しぶりに耳にして、ジーンとしてしまった最初の体験は「パッチギ」という映画の中ででした。詳しいシチュエーションは覚えていませんが、主人公の高校生たちが歌っていたのを聞いて、映画のストーリーとは関係なくウーン・・・でした。 で、もう一つが、今回の映画、片渕須直監督の「この世界の片隅に」の中で、主人公のすずが口ずさむ歌として歌われていたというのが、ボクの記憶でした。「そうだ、やっぱり、あの歌を歌うシーンを見直して、泣いてこよう!」 まあ、そういう、思い込みで再上映の初日に見ました。「今日は、どちらへ?」「うん、『悲しくてやりきれない』、ほら、パッチギで歌ってたやろ、あれ、『この世界の片隅に』でも歌うねん。それ聞きに行くわ。」「でも、あの歌、60年の終わりころちゃうの、なんで、戦争中の人が歌うん?」 同居人のチッチキ夫人との会話ですが、見終えて、彼女の指摘通り、ボクの勘違いだったことがわかりました。この映画の始まりから、終わりまで、主人公のすずさんが口ずさみ続けると思い込んでいたのですが、それは「そういう映画やった!」 というボクの勝手な思い込みというか、作った記憶の結果で、作品の中では、まだ女学生だったすずさんが空を見上げるシーンの背景音楽として聞こえてくるだけで、歌っているのもすずさん自身ではありませんでした。 でもね、見終えて歩きながら鼻歌で浮かんでくるのは白い雲は 流れ流れて♫今日も夢はもつれ わびしくゆれる♫ なわけで、「かなしくて、かなしくて、とてもやりきれない」で、やっぱり涙が出ちゃうんですよね(笑)。 映画について、評判の作品ですし、まあ、感想は人それぞれでしょうが、「悲しくて、やりきれない」現実を、こうして生きていた人、生きてきた人たちがいたことを、あくまでも肯定しようとする意志が清々しい作品ですね。やっぱり、見直してよかったですね(笑)。なんだか素直な気持ちになれた気がしました。拍手!でした。 10代だったアノ頃、この歌が50年後の自分に涙を流させるなんて、かけらも思わなかったのですが・・・。そういえば、映画とは何の関係もありませんが、今年は三島由紀夫とかの生誕100年だそうで、彼はすずさんと同い年なんですね。ボクの親たちとぴったりと同世代ですね。哀しいか、空しいか、まあ、そのあたりはわかりませんが、それぞれ、やりきれない出来事と向き合わない人生なんてないのでしょうね。 監督・脚本・音響 片渕須直原作 こうの史代編集 木村佳史子音楽 コトリンゴキャスト(声優)のん(北條すず)細谷佳正(北條周作)小野大輔(水原哲)2016年・126分・G・日本2025・08・01・no116・シネリーブル神戸no320追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.08.02

コメント(1)

-

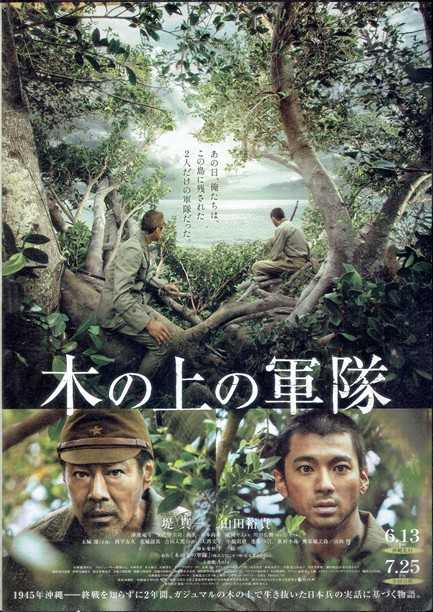

平一紘「木の上の軍隊」キノシネマ紙戸国際no40

平一紘「木の上の軍隊」キノシネマ紙戸国際 予告とかチラシとか見ながら、なんとなく見る気がしなかったのですが、井上ひさしの原案を「こまつ座」が劇化していた作品の映画化だと知って見ました。 「父と暮らせば」を残して亡くなった井上ひさしの原案が脚本化された戯曲のようですね。ボクは見たことがありませんが、お芝居としては、何度も上演されている作品のようです。井上ひさしの遺志がどんな映画として描かれているのだろうというのが、今回のボクの興味です。 見たのは平一紘という監督の「木の上の軍隊」です。 アメリカ軍の圧倒的な攻勢の中です。偶然、ガジュマルの大木の上に隠れることができて、何とか殺されることも、捕虜になることも免れた、頭の固い上官、山下少尉(堤真一)と現地召集の純朴極まりない新兵、安慶名セイジュン(山田裕貴)という二人組のお話でした。二人が木の上に潜んだのは、伊江島守備隊という設定ですから、1945年の3月の下旬のことです。4月に本格化した本島への侵攻の前ですね、そこから、敗戦を知らないまま、2年に渡って二人芝居の戦争を続ける! というところに、「井上ひさしやな!」という印象を持ちました。 「上官」と「部下」の「二人組」がいれば「戦争」は継続し、「軍隊」を描くことができるという着想はさすがですね。 二人組のお芝居ということですから、やっぱり、ダイアローグというか、会話が気になりますね。 プロの大日本帝国の軍人であるという、状況がどう変わろうが変わらない思い込み、「何とかの赤子」とか、「大和魂」とかで自らを支え続ける山下少尉の「思い込み」が、偶然、やってきた「戦争」のために徴集された島の雇われ新兵の「リアル」によって相対化されていくプロセスが描かれていくのですが、安慶名セイジュン(山田裕貴)が演じる茫然自失の姿、「一人芝居」というべき迫力!がとても印象的で、「この、若い俳優さん、ヤルナ!」でした。拍手!です。 彼が、位階を忘れたかの忘我の表情で、帰るところのあるヤマトンチュウである山下少尉に対して「ぼくには、変わり果てた、ここしかないのです!」と言い募ることばと眼差しに胸うたれました。 あれこれ文句をつけても仕方がないのですが、事実に基づいた「物語」を謳い文句にするのであれば、「アメリカ軍が」の以前に、「大日本帝国が」が語られるべきだし、この島の青年たちが「新兵」として命令され、女学生たちが竹やりを持たされているのは何故ですか、ということや、「木の上の軍隊」の二人が「敗戦」を知らずに潜んでいる間、この島はどうなったのですか、とか、この映画が2025年に作られるまで、この島でアメリカ軍とか「日本」と名前を変えたヤマトンチュウはなにをして、なんとか生きのびたウチナンチュウの安慶名セイジュンくんは、どんな戦後を生きなければならなかったのですか、とか、まあ、問いただしたいことがわらわら浮かんできました。 青い海に立ち尽くす安慶名セイジュン(山田裕貴)くんの姿は、胸に迫りましたが、あまりにも情緒的という気もしましたね(笑)。監督・脚本 平一紘原作 こまつ座原案 井上ひさし撮影 砂川達則編集 又吉安則音楽 辺土名直子 真栄里英樹主題歌 Anlyキャスト堤真一(山下一雄・少尉)山田裕貴(安慶名セイジュン・現地召集の新兵)津波竜斗(与那嶺幸一・現地召集の新兵)2025年・128分・G・日本2025・07・31・no115・キノシネマ紙戸国際no40追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.08.01

コメント(1)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 私の好きな声優さん

- 声優の川浪葉子さん(67歳)死去

- (2025-04-08 00:00:18)

-

-

-

- 最近、読んだ本を教えて!

- 【書評】 仕事は輝く[犬飼ターボ]

- (2025-11-15 07:16:47)

-

-

-

- 今日どんな本をよみましたか?

- 【書籍感想】仕立屋王子の謎解きデザ…

- (2025-11-15 08:39:48)

-