2016年05月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

統計解析のはなし

1 前口上2 素人探偵ものがたりー推定のはなし、その13 名探偵ものがたりー推定のはなし、その24 名行司ものがたりー検定のはなし5 代表選手の言い分を聞くー抜取検査のはなし6 ばらつきをばらす法ー分散分析のはなし7 総身に知恵はまわるのかー相関と回帰のはなし8 複雑さをばらす法ー多変量解析のはなし9 なんでも数字で表わす法ー数量化のはなし付録付表↓ぼくにとってのポイント・母集団の平均μを区間推定→t分布を適用・母集団の標準偏差σを区間推定→χ二乗分布を適用・2つの標準偏差の比を区間推定→F分布を適用-----ほかにも、実験計画法、相関と回帰、多変量解析と数量化について、さわりが紹介されていた。統計解析のはなし改訂版にほんブログ村

2016年05月31日

コメント(0)

-

現実とは多数の人間の共通認識

ネットオークションで買ったパソコンの電源が入らなり、どうしようもなかったので町田のソフマップに持ち込んで引き取ってもらった。ついでに使っていなかった1GBの外付けハードディスクを2300円で買い取ってもらった。使っていたコーヒーメーカーが水漏れするようになったので、新しいのを買った。帰ってから、楽天レンタルでレンタル代が無料だった、攻殻機動隊SACをひたすら観た。このアニメは本当にいろいろなことを考えさせられる。人間の姿をしていても人間ではないアンドロイド、人間の生前の記憶をもった電脳をつないだ戦車、人間の精神を魅了して現実に戻れなくなる映画をつくる映画監督の電脳などなど。もはや、何を見ても、触っても、食べても、だれと会っても、それが本当にあったことなのかわからない。現実とは、とりあえず多くの人の共通認識に過ぎず、それが本当かどうかは、システムの内側にいる限り、誰にも、どうやっても証明できないことのように思う。にほんブログ村

2016年05月29日

コメント(1)

-

現象の理解→力の解析

高校のとき、物理の問題で、物体のt秒後の変位、速度、加速度を計算するためには、その物体に作用している力を書いて、運動方程式を立てて解くということをやった。社会や人間についても、着目する対象に作用する力を明らかにし、すべての力についての運動方程式を立てて解けば、その対象の未来を予測できるのかもしれない。その人が、なぜ、そのような行動をとったのか?今後、どのような行動をとりうるか?その人に作用している力がわかれば、わかるかもしれない。力の解析を難しくしているのは、以下が考えれる。・目に見えない・数が多い・力の間の交互作用がどのくらいかわからないこれらをクリアできれば、世界が今後どうなっていくのかがわかるのかもしれない。にほんブログ村

2016年05月27日

コメント(0)

-

DELLl inspiron13 7359

新しいパソコンを買った。選択基準は以下。・メモリ8GB以上・モニタ13~14インチ・SSDで、DELLのinspiron13 7359にした。↓コンピュータ情報Officeなしで97,979円。妻用だったんだけど、画面の色合いが茶色っぽいのと、フォントが細くて読みにくいのがNGでぼくが使うことにした。これまで使っていたInsipiron14zは妻へ。持ち運ぶにはちょっと重いけど、コンパクトで、画面を裏側に折り返して、タブレットのようにも使える。長く使っていきたい。にほんブログ村

2016年05月26日

コメント(0)

-

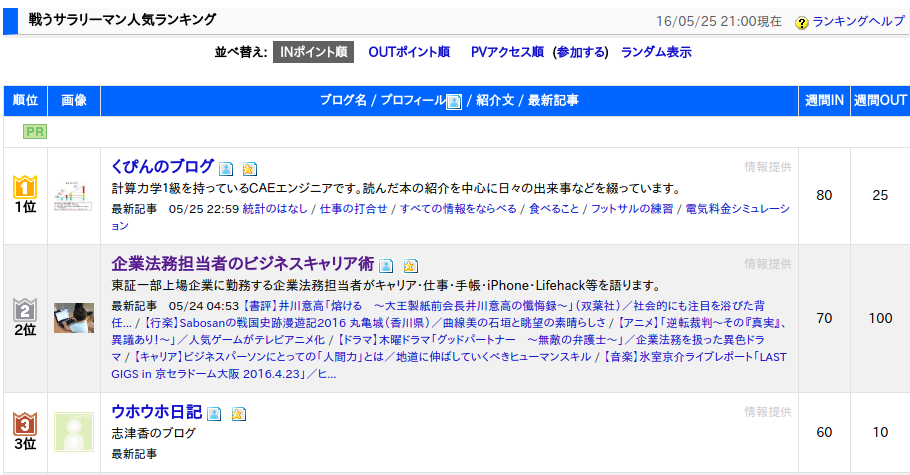

戦うサラリーマン1位!

おかげさまで、1位になることができました。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。にほんブログ村

2016年05月25日

コメント(2)

-

統計のはなし

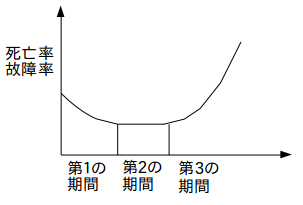

基礎編統計と人生数字のグループを取り扱うばらつきのスタイルばらつきの法則見本で全体を推定する応用編実験は楽しく有効に故障と寿命ぺてんにかかりそうな統計統計の大学院娯楽編パチンコの統計野球の統計競馬の統計↓ぼくにとってのポイント◯標本標準偏差は母標準偏差よりも小さい。◯信頼性工学(1)初期故障する部品は、なるべく早く使い込んで故障させてしまい、良品と交換するのがよい(2)偶発故障する部品は、故障する前に交換するのは損。故障してから良品と交換するようにする。(3)摩耗故障する部品は、ダウンする時期を予測して、ダウン寸前に交換するのが得策である。◯F検定2つの不偏分散の比をFとして、2つの数字の集団のばらつきのちがいを評価する。-----わかりやすく、面白かった。信頼性工学は、ぼくにっとって、目新しかった。モノの寿命を見積もる指針となるようだ。にほんブログ村

2016年05月25日

コメント(0)

-

仕事の打合せ

某自動車会社のオンサイト業務について打合せにいった。オンサイトとは、客先で業務を行うこと。先行開発車の構造解析で、機密性が高いため、オンサイト業務を依頼されている。業務量を見積もるため、詳細の情報をきかせてもらった。この情報をもとに見積を提出し、発注をもらえば業務開始となる。前の会社の同僚が今年1月からこちらにきていると聞いていたけれど、まさか、この仕事の担当になっていたとは。改まって、名刺交換してしまった。この業界はほんとにせまいな。にほんブログ村

2016年05月24日

コメント(0)

-

すべての情報をならべる

仕事で、設計情報を入力すると、解析モデルができるようなカスタマイズをしている。最初は、設計情報から、解析モデル作成に必要な情報をつめきれず、なかなか進まなかった。そこで、入力する設計情報をすべてエクセルにならべ、関数で解析モデル必要な情報を計算して、すべてならべるようにしたところ、進むようになった。関係する情報をすべて並べるのは、仕事を進めるうえで効果的に思う。にほんブログ村

2016年05月23日

コメント(0)

-

食べること

生きることが大変な理由は、いろいろとあるけれど、大きな理由のひとつは、食べなければ生きていけないだと思う。多くの生き物にとって、食べること≒生きること、である。例えば、草食動物。起きている時間のほとんどを草を食べて過ごす。そうしなければ生きていけない。食べることは他の生き物の命を奪うこと。自分以外の植物や動物の命を奪って食料とし、自分の肉体を維持する。どんなきれいごとを並べたところで、この世界に肉体を持って生きる限り、他の生き物を殺して食べずに生きていくことはできない。人間の場合、食べる対象は、信仰、文化的背景、趣味、嗜好によって、さまざまだ。動物の肉を食べない人、豚肉を食べない人、牛肉を食べない人、クジラの肉を食べない人、、、それぞれに理由はあるのだろうけれど、ぼくには、植物は食べていいけれど、動物を食べてはならない理由や、鶏肉は食べていいけれど、豚肉や牛肉を食べてはならない合理的な理由がわからない。たしかに、植物は動かず、叫び声もあげないから、動物に比べると何をしてもいいような気もする。しかし、実は、植物も食べられることに対して、悲鳴をあげたり、仲間の植物に危険を知らせたりする。http://www.ecology.kyoto-u.ac.jp/~junji/Research/research.htmとなると、植物と動物を区別する理由がわからない。それを言い出すと、人間を動物と区別する理由が分からないということにもなってしまうんだけど。。ぼくには、「4本足で食べないのは机だけ」という姿勢の方が共感できる。あれはいいけど、これはだめというのは、手前勝手な差別であり、偽善的に思える。人間の業の深さを受け止めて、今、食べられる食事に感謝して、生きていくしかないように思う。にほんブログ村

2016年05月22日

コメント(0)

-

フットサルの練習

八王子のFUNフットサルで練習。近所の知り合いの職場の仲間つながりで15人集まり、3チームでゲームを回した。途中でチーム替えをしながらひたすらゲーム。最初のチームはこれから大学生の若い人がいたおかげで、相手のボールを奪って、速攻でシュートまで行って勝てていた。チーム替えをしてからは、うまくボールをつないで勝てたゲームが多かった。ちょっとした間合いのちがいで、抜けたり抜けなかったりする。そこをいかに正確に見抜くかがキーなんだけど、難しい。にほんブログ村

2016年05月21日

コメント(0)

-

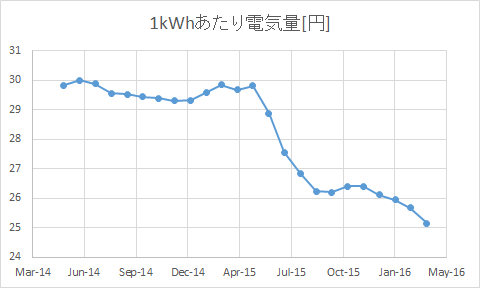

電気料金シミュレーション

「電気代比較」でググって、いくつかシミュレーションしてみた。https://www.google.co.jp/search?sourceid=chrome-psyapi2&ion=1&espv=2&ie=UTF-8&q=%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BB%A3%E6%AF%94%E8%BC%83&oq=%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BB%A3&aqs=chrome.4.69i57j0l5.9009j0j7うちは、現在、東京電力を使っている。平均よりは電気を使わないので、結果はあまり安くならなかった。1kWhあたりの電気料金の推移を確認してみた。この2年間で、30円から25円まで安くなっていることが確認できた。原油安と競争にさらされているからだろうか。にほんブログ村

2016年05月15日

コメント(0)

-

フットサルの練習

近所のサッカー仲間のつてで、近くの小学校のグラウンドでフットサルの練習。8人が集まり、4対4のゲームを小さなコートで回した。コートもゴールも狭いので、あまりスペースがない。パスをうまく回すのと、スペースとパスコースをつくるドリブルが必要になる。五月晴れで気持ちいい天気だ。にほんブログ村

2016年05月15日

コメント(0)

-

知識ゼロからのビッグデータ入門

第1章 大量のデータ=ビッグデータではない ~ビッグデータとは何か~第2章 Googleはなぜ無料でサービスを提供できるのか ~データの蓄積・分析が売上を伸ばす~第3章 なぜ家電やメガネが次々と“スマート"になるのか ~モノから集まったデータが新たな価値を生む~第4章 医療も教育もメディアもカスタマイズドの時代に ~医療・教育・情報分野とビッグデータ~第5章 自己や事件を未然に防ぐ ~生活を守るビッグデータ~第6章 人工知能は人の仕事を奪うのか ~これからのビッグデータとのつきあいかた~第7章 データでビジネスチャンスをつかむには ~いちばん効果的なビッグデータ活用法~↓ぼくにとってのポイント〇ビッグデータとはデータ量が多い、さまざまな形式、はやいペースで生まれるデータ〇ビッグデータ活用例・オランダは50年でトマトの収穫量6倍以上に・アマゾンのおすすめ戦略・クックパッドは、夏に「アボカド どんぶり」の検索が多くなることに着目し、「おうちカフェ風アボカドレシピ」キャンペーンを展開して前週比170%以上の売上増を達成・Suicaのデータから落ちないキャップのペットボトルを開発・ローソンのグリーンスムージー、リピーター増加で半年で1000万本販売・温泉街の外湯めぐりチケット・コールセンターの受注、休憩時間の取り方をかえて13%アップ・「O2O」クーポン配信やネットでできる在庫確認で店舗に誘導・外出先からスマホで操作できる家電・体調がわかる作業服・ゴミの量を知らせるゴミ箱・橋のひずみや振動を常に監視、劣化の早期発見、災害対策・発電プラントの異常早期発見・建設機械の稼働状況をデータで把握・味のわかるコンバインで最低限の肥料で最高の米づくり・唾液を送れば病気のリスクや体質がわかる・リストバンド型端末で1日の活動を計測-----IoTは、「モノにしゃべらせる」、ということのようだ。これまで、モノはしゃべらないので、状態がわからなかった。それにセンサーをつけて状態がわかるようにすることにより、効果的なアクションがとれる。にほんブログ村

2016年05月14日

コメント(0)

-

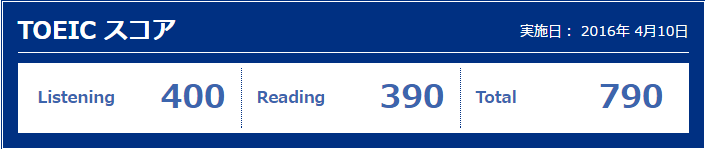

TOEICの結果

4/10に受験した結果が返ってきた。目標としていた800点には届かなかった。Readingが大分よくなってきた。次回からテスト形式が変更になる。また挑戦してみよう。にほんブログ村

2016年05月13日

コメント(0)

-

人間の境界はどこにあるのだろう?

序章 「人間らしさ」の土俵第1章 動物最前線ー人間の自己定義の問題第2章 公式に人間ー人間のからだを明示する第3章 人間存在か、人間らしくあるかー文化的解決をめざして第4章 進化的苦境ーホミニッドと向き合う第5章 人間後の未来?-遺伝学とロボティクス時代の人類-----身体的特徴、文化的観点、道徳、理性など、さまざまな観点から人間とはなにかを考察している。動物を調べれば調べるほど、人間との境界があいまいになっていくことが書かれている。結論は、明確に人間とはなにかを定義することは未だできていない。最近見た、GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊2.0【Blu-ray】に出てくる人形使いも、義体に入り込んで、人間としての権利を主張していた。基本的権利を認める対象はどの範囲になるのか、はっきりしないまま、この世界は動いている。にほんブログ村

2016年05月12日

コメント(0)

-

東証、大崎エンジを監理銘柄に指定 大崎電によるTOBを受け

急騰したと思ったら、以下のニュースが出ていた。http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL11HSA_R10C16A5000000/いくらで買収されるんだろ。にほんブログ村

2016年05月11日

コメント(0)

-

みんなのPython勉強会#12

以下の勉強会に参加した。http://startpython.connpass.com/event/28360/◯Talk 1:「私のPython学習奮闘記#5 〜学習のTIPs編〜」守破離ハマった時は、ググる→人に聞く聞ける人と知りあうために勉強会を活用◯Talk 2:「Pythonのプロファイリング」プロファイリング→プログラムのボトルネックになっているところを探す。cProfileusage: python -m cProfile ファイル名出力結果の見方tottime→cumtimeプロファイラを使えば、ボトルネックになっている箇所が可視化できるので、パフォーマンスがいいアプリケーションへ改善するための大きな手助けとなる。◯Talk 3:「Pythonで見る関数型言語の考え方」関数型言語は破壊的代入を許さない。pandas0.16.2にpipeが導入された。他の部分に影響を与えず、仕様変更が容易になる。関数は、引数をとって戻り値を返す。外部に影響を与えない関数のほうがいい。-----cProfileというものをはじめて知った。関数型言語、ぱっと見、使いにくそう。正直、言語のパラダイムが何であろうが、やりたいことができればそれでいいと思ってしまう。それでも、言語のパラダイムを知ったほうが、よりよりコードが書けるのかもしれない。にほんブログ村

2016年05月10日

コメント(0)

-

言葉とシミュレーションの類似性

ふと思ったこと。シミュレーションは、情報量の多い現実世界を単純化してモデル化し、扱いやすくする。言葉も現実世界の対象に単語をあてはめて、抽象化することにより、扱いやすくする。言葉をあてはめるとは、一種のモデル化に相当するように思える。にほんブログ村

2016年05月09日

コメント(0)

-

2045年問題

1章 コンピュータが人間を超える日ー技術的特異点とは何か2章 スーパー・コンピュータの実力ー処理速度の進化3章 インターフェイスの最先端ー人体と直結する技術4章 人工知能開発の最前線ー意識をもつコンピュータは誕生するか5章 コンピュータと人類の未来ー技術的特異点後の世界6章 コンピュータが仕事を奪うー大失業時代の予兆7章 人工知能開発の真意ーコンピュータは人類を救えるか↓ぼくにとってのポイント◯SF作品の名作「2001年宇宙の旅」、「攻殻機動隊」、「ターミネーター」、「マトリックス」攻殻機動隊、この休み中、SAC2ndに見入ってしまった。◯宇宙の加速度的進化◯進歩の3段階遺伝子工学→ナノテクノロジー→ロボットby カーツワイル◯4つのシナリオ1.人間がコンピュータに支配される。←2001年宇宙の旅、地球爆破作戦、マトリックス、デ・ガリス2.コンピュータに意識をアップロード。永遠不滅。←カーツワイル3.機械で人間の身体と脳を増強。意識は人間のままに能力を拡張。←攻殻機動隊、著者4.経済的限界、資源の枯渇、環境問題のためにこれ以上進歩できない。←ローマ・クラブの成長の限界◯今後の世界のサバイバル術当面は、コンピュータと英語を使いこなす技術は必須。◯著者の提案経済的に余裕があるうちに人工知能を開発し、政治をコンピュータにやってもらう。→政治とは予算配分。何にどれだけの予算を当てるかは、設計変数の多い最適化問題。目的関数は、最大多数の最大幸福。-----ひじょうにわかりやすくておもしろかった。4つのシナリオが提示されていたが、いずれにしろ、2016年現在、いま、このときが、重大な歴史的転換点にいることは間違いないようだ。2045年、ぼくは71歳。生きているうちに、重大な歴史的事象を目にできそうだ。にほんブログ村

2016年05月08日

コメント(0)

-

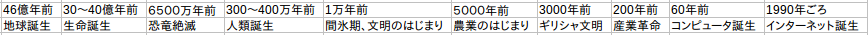

sfepy acoustics/vibro_acoustic3d

sfepyの音-構造連成解析の例題を確認した。http://sfepy.org/doc-devel/examples/acoustics/vibro_acoustic3d.html↓問題のメッシュ↓板と空気の位置関係↓横断速度gの分布↓圧力p1の分布↓圧力p2の分布↓板のたわみwしかし、いまひとつ、問題の設定が理解できない。どのように材料を定義しているんだろう?materials = { 'ac' : ({'F': -2.064e+00, 'c': -1.064e+00}, ), }波数と圧力の何か?wave_num = 5.5p_inc = 300にほんブログ村

2016年05月07日

コメント(0)

-

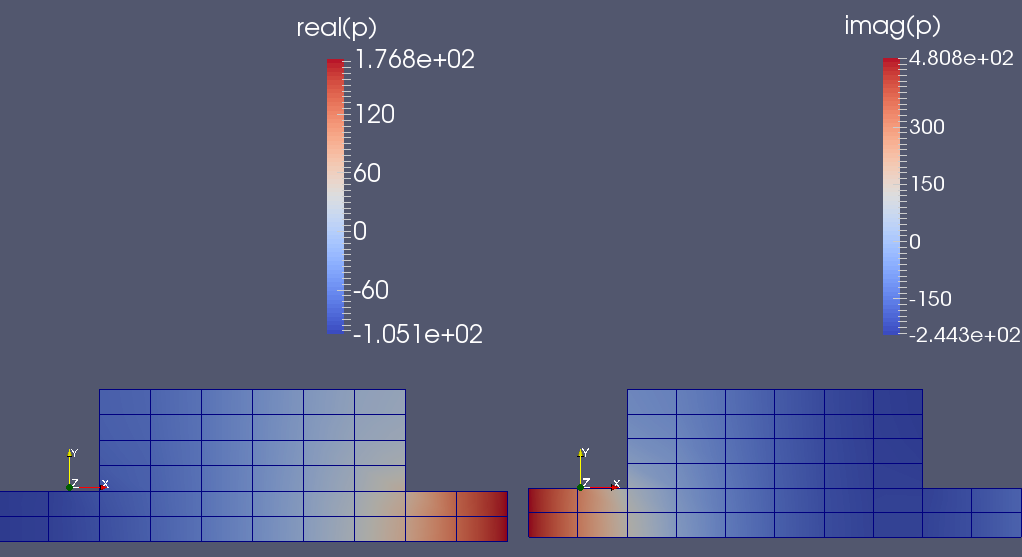

ahlv100a code-aster vs sfepy

昨日の続き。↓例題の設定http://www.code-aster.org/doc/v11/en/man_v/v8/v8.22.100.pdfhttp://www.opencae.or.jp/wp-content/uploads/2015/06/OpenSourceCAEWorkshop200911Oshima1.pdf↓code-asterの結果↓sfepyの結果ただし、code-asterは2次要素、sfepyは1次要素。↓この問題の理論解↓中心軸上の節点における音圧分布の比較code-asteはほぼ理論解と一致することを確認できたが、sfepyは逆位相になっている。にほんブログ村

2016年05月06日

コメント(0)

-

salome-meca code-aster acoustic analysis ahlv100a

code-asterの音響解析の例題ahlv100aを確認してみた。pdfの結果を確認できた。この例題は2次要素になっている。1次要素でもやってみようとしているが計算がエラーになる。以下のリンクでもこの例題をやっている。http://www.opencae.or.jp/wp-content/uploads/2015/06/OpenSourceCAEWorkshop200911Oshima1.pdfにほんブログ村

2016年05月05日

コメント(0)

-

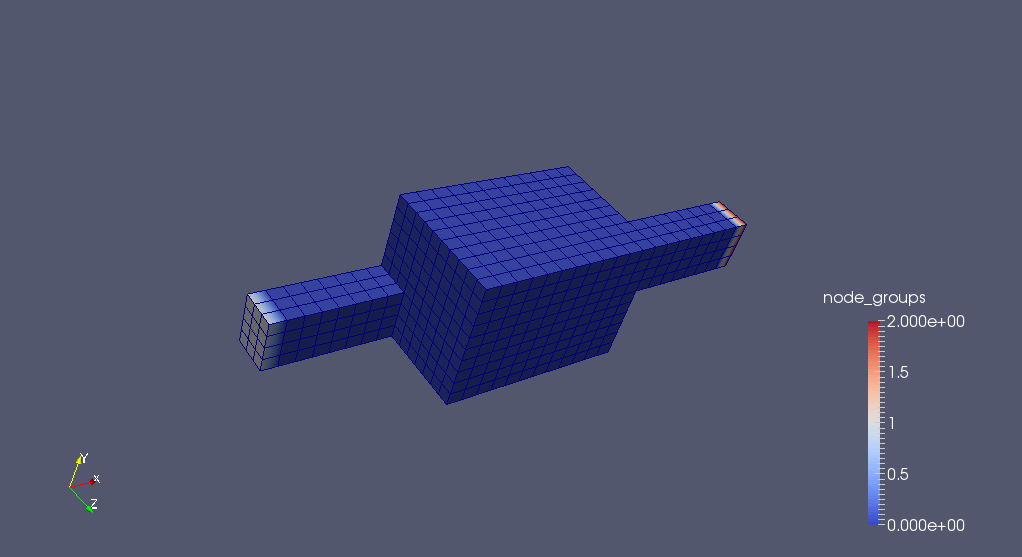

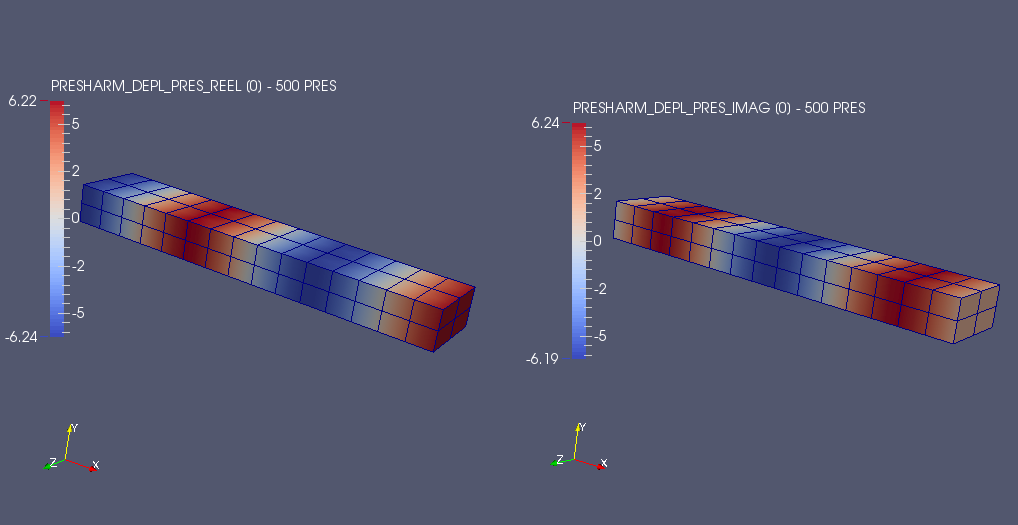

python sfepy acoustic

sfepyの音響解析の例題を確認した。↓2Dの例題http://sfepy.org/doc-devel/examples/acoustics/acoustics.htmlv_n = 1.0 # m/sw = 1000.0c = 343.0 # m/srho = 1.55 # kg/m^3圧力分布(実部、虚部)↓3Dで媒質が2種類の例題http://sfepy.org/doc-devel/examples/acoustics/acoustics3d.htmlfreq = 1200v_n = 1.0 # m/sc = 343.0 # m/srho = 1.55 # kg/m^3R = 1000w = 2.0 * freq媒質1の圧力分布(実部、虚部)媒質2の圧力分布(実部、虚部)HPの結果を再現できた。にほんブログ村

2016年05月04日

コメント(0)

-

サッカーの練習

午後、多摩のグラウンドでサッカーの練習。朝、すごく風が強かったが、午後はそれほどでもなく、天気も曇りでいいコンディションだった。14人が集まり、7対7でゲームができた。ここはいつも3時間くらいの長丁場となる。普段、なかなか走らないが、サッカーとなると走らざるをえないので、いい運動になる。P.S. レスター優勝おめでとう。岡崎ほんとがんばったな。ちなみに、町田ゼルビアもここ5試合、3勝2分けで負けなしのJ2リーグ3位。にほんブログ村

2016年05月03日

コメント(0)

-

有限要素法ソフト ElmerをUbuntuにインストール

Ubuntu14.04LTSにElmerをインストールしてみた。以下のベージの手順にしたがって、ソースからビルド、コンパイルをした。https://www.csc.fi/web/elmer/sources-and-compilation↓ソースの場所https://github.com/elmercsc/elmerfem↓テストの結果359/371 Test #362: heateq ............................. Passed 0.90 sec Start 363: structmap5360/371 Test #363: structmap5 ......................... Passed 1.20 sec Start 364: InductionHeating361/371 Test #314: mgdyn_torus_harmonic ............... Passed 131.92 sec Start 365: PhaseChange3362/371 Test #364: InductionHeating ................... Passed 1.13 sec Start 366: BDM3D363/371 Test #365: PhaseChange3 ....................... Passed 1.61 sec Start 367: StrainCalculation03364/371 Test #349: Step_sst-kw-wf ..................... Passed 32.64 sec Start 368: ContactFriction365/371 Test #366: BDM3D .............................. Passed 4.71 sec Start 369: Step_v2f366/371 Test #368: ContactFriction .................... Passed 2.06 sec Start 370: BoundaryFluxes367/371 Test #370: BoundaryFluxes ..................... Passed 0.50 sec Start 371: ExtrudedMesh368/371 Test #371: ExtrudedMesh ....................... Passed 0.50 sec369/371 Test #367: StrainCalculation03 ................ Passed 8.58 sec370/371 Test #369: Step_v2f ........................... Passed 41.43 sec371/371 Test #359: RotatingBCMagnetoDynamicsGeneric ... Passed 72.53 sec100% tests passed, 0 tests failed out of 371Label Time Summary:aster = 28.61 secbenchmark = 271.12 seccontact = 151.69 seceliminate = 0.23 secelmerice = 442.60 secheateq = 73.28 secparticle = 88.67 secquick = 161.06 secserial = 2798.06 secTotal Test time (real) = 746.06 sec$ 一応、テストはすべて通った。にほんブログ村

2016年05月02日

コメント(0)

-

サッカーの練習

午後から比較的近くの中学校のグラウンドでサッカーの練習。とはいってもおじさんとその子どもたちが混ざったミニゲーム。さすがに中学生はボールさばきもうまく、スピードも速くて、止められない。最近、ほんとに走れなくなってきたな。にほんブログ村

2016年05月01日

コメント(0)

-

カーネル多変量解析

第1章 現代の多変量解析とは第2章 カーネル多変量解析の仕組み第3章 固有値問題を用いたカーネル多変量解析第4章 凸計画問題を用いたカーネル多変量解析第5章 カーネルの設計第6章 カーネルの理論第7章 汎化と正則化の理論A 付録↓ぼくにとってのポイント◯カーネル関数の説明https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%AB_(%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%AD%A6)◯カーネル法のブレークスルー既存の線多変量解析のモデルで非線形の問題を解ける。そのために、データを一旦高い次元の空間に移してから処理を行う。通常、データを高次元の空間に移すと、「高次元の呪い」と呼ばれる問題が起きる。しかし、カーネル法は正則化によって高次元の中で複雑になりすぎたモデルをなめらかにする。文字列やグラフなど複雑な構造を持つデータに対して多変量解析をするときに、カーネル関数を使えば、従来の多変量解析の手法を適用できる。◯サポートベクトルマシンカーネル最小二乗クラス識別の二乗誤差を区分線系誤差におきかえたもの。二乗誤差と比べて誤差の増え方が緩やかであり、外れ値に対するロバスト性を持つと考えられる。-----カーネル関数、サポートベクトルマシンなど、機械学習周辺の用語について、少しだけ理解できた気がする。にほんブログ村

2016年05月01日

コメント(0)

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

-

- 今日どんな本をよみましたか?

- フレイヤはアレク・ユリウスらと共に…

- (2025-11-16 07:16:44)

-

-

-

- 今日読んだマンガは??

- 『異世界に召喚された(偽)聖女の私は…

- (2025-11-16 00:00:08)

-

-

-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…

- 「困った人たち」とのつきあい方/ロ…

- (2025-11-16 04:53:29)

-