2021年02月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

小鴨元清の最後はどっちがホント ②

大方10年近く前、松崎の喫茶店でパンフレットをいただいた。 それは、地元の方の歴史調査報告でした。「東伯耆の戦国時代 羽衣の里戦国武将南条元清の生涯」 それによると西暦1592年の朝鮮出兵に南条元清城代として1500の兵を連れて朝鮮へ出兵。甥の元忠との家督争いを避けて南条元清は小西家へ小西家家老として関ケ原合戦時には肥後宇土城を死守加藤清正の和睦要請で加藤家家老となる。加藤清正の遺訓を受け加藤家を辞し単身大阪城へ。瀬戸内海航海中に発病し京都にて64歳の生涯を終える。小西行長、加藤清正まで出てくる壮大な地元判官びいきの物語と、当時200年後とは言え池田藩武士松岡布政の調査「伯耆民談記」を信奉してたもので気にも留めませんでした。 ところが、コロナが高齢者蟄居を迫り、古を漁ってる時に、日本海新聞に、北条の島の堤城主の山田出雲守が毛利の萩藩と岩国藩にあったのが同一人物であるらしきとの県埋蔵文化センターの発表がありました。 追っかけていたら、羽衣石の歴史にはいり、小鴨元清にたどりつき、上才原で強盗に殺されたと思ってたら文禄・慶長の役に元忠に代わって自ら1500人の兵を率いて朝鮮に渡り、慶尚道仁道県の領主の子を生け捕るという手柄をたてた。後見人の座をめぐる争いで、元忠との確執が生じ山田越中守の進言で秀吉によって、小西行長の下へ預けられ、此の時南条姓にもどしたという。 関ケ原の戦いでは、小西勢に属し加藤清正の隊と戦うが、家臣一同と同じく投降。戦後、小西家が没落すると6000石をもって清正の家臣に転じ、剃髪して元宅と名乗った。慶長19年(1615)10月26日死亡。墓所熊本県横手 禅正寺 (ウイキペディア参照する)かくて小鴨元清の晩年は諸説あり。南条氏盛衰記は上記の如、伯耆民談記では関ヶ原の戦いの後、美作国へ逃れ、その地で死亡したとされ、東京大学所蔵「南条系図」によれば、元清は「作州才原」に住むとしている。唯これらは、後世に書れた書物にみられるもので、照明する確実な資料があるわけでない。 「南条氏盛衰記」説の方は傍証資料もあり、熊本県に墓石が存在するなど信憑性が高いとありました。伯耆倉吉では、里見忠義が房総より来たりて、池田藩の伊木忠貞が姫路より来て曹操の歴史展開がありました。真実は。

2021年02月25日

コメント(0)

-

小鴨元清の最後はどっちがホント ①ー2

伯耆民談記より 慶長5年の秋、石田治部少輔三成に輿し羽衣石滅亡に及びしにより、元清も倉吉に居住し難く、再び漂白流浪の身となり、夫婦に7歳の子息、家来1両人を召し連れ倉吉を忍び出でぬ。 梅翁山曹源寺は先祖の族縁あるにより此の寺に滞留したり。元清の最後 元清此の寺に滞留せるなか、内室ふと病悩に罹りけるが、医薬効験しなく、遂に此の寺にて亡命ぬ。その墓所は寺より下なる山の谷にありて、今に石塔ありと言えり。 明くる慶長6年の春、元清一子亀若丸を伴いて、當寺を立出て、潜かに上方へと志し、作州に入り大町村に旅宿しけるに、亭主夫婦大いに労り其の風情浅からずして、元清の氏名を尋ねける故、我は伯州岩倉の城主たりし小鴨左衛門尉元清なりとて、事の始終を包まず物語りければ、夫婦は涙を流し容を改めて拝復して申す様、某も元は伯州の生まれにてしかも御領分の百姓なりしが、永禄の乱に居村を退転して、今此の里に住し僅かに身命をつなぐまでなり。 幸いに御宿を仕る事の有り難さよとて、種々に馳走しけるが、殿様の御在所安堵あらんまでは、若君を我等夫婦預かり御養育仕るべしとて、懇ろに申せしかば、元清大いに喜び、亀若を預け置き、其身は大町村を立ち出で、同国才原村に止宿せり。 然るに此の宿の亭主心善しからぬ者にて、つくづく思うよう、此の人の容顔言語、尋常の人に非ず、必ず伯州崩れの貴人なるべし。然らば帯するところの腰のもの丈にても、さぞ効果ならん。又、金銀の蓄えも有るべし、奪いとらばやと悪心を発し、密かに隣家の者と計り近郷に忍び居る強盗山賊を招き、夜更け人静まりて左衛門尉主従の寝所へ忍び入り、熟睡を窺い先ず主従の腰の物を奪う。 元清主従目を覚まし起き上がらんとする所を、強盗ども左右前後より一度に切りつけ、追に此処にて空しく亡命せり。浅ましかりし身の果てなり。 その怨念残りしにや件の亭主隣家山賊の者共、間もなく病み悩み、子孫跡方もなく耐えはてたりとかや。しかのみならず、元清横死の後、其の祟りにや一村人馬病悩奇怪の事共多いかりける故、村老とも是を恐れ、彼の霊を慰んとて才原村に新八幡の小社を建て尊崇したりけるが、其れより病悩の憂いもなく事に霊験あらたにして、今に祭礼おこたらずという。小鴨元清は、上才原で強盗により、差後をとげた

2021年02月24日

コメント(0)

-

小鴨元清の最後はどっちがホンと ①

小鴨元清は、伯耆の国、倉吉の岩倉城の大将。 毛利の吉川元長の攻撃によって、負けた。 時は天正10年5月25日。 彼の勇士12人の内、杉森善右衛門家昌は深手を負い進退叶わず、館の内にて切腹する。比の甚五郎清照やがて之を介錯し其身も共に切腹す。永原玄蕃、城に残り表門の櫓に登り、散々に射る。 寄せ手の立花伊織が士卒の持つ楯に射立つる矢文あり 一筋に思いきる矢のあずさ弓 また引き返すこころなけれど各々是をみて、扨ては左衛門尉切腹と察したり。去るほどに城中は一円に煙気充満し、櫓門殿舎悉く灰燼となり、五百余年伝わりたる名城此の時に滅亡す。 これは伯耆民談記 松岡布政にある岩倉城落城の描写で、家老永原玄蕃の死を元清と寄せ手は間違えた。裏手の山から小鴨元清は、羽衣石へおちのびた。 左衛門尉元清は羽衣石の城に客と為てありけるが、舎兄伯耆守元継、天正16年の冬より中風を患い、上方の勤務、諸の公務悉く元清変わりて勤務せり。同19年伯耆守卒去し、嫡子中務少補元忠、幼少なる故元清後見となり、家事国政等を執行す。朝鮮人の時も1500人の人数を引具し渡海しけるが、元忠成長の後は倉吉打吹山の麓なる湖山に館舎を構え居住して代官の如くに近郷を守備し居たり。

2021年02月24日

コメント(0)

-

申し訳なし里見忠義公の記録なく

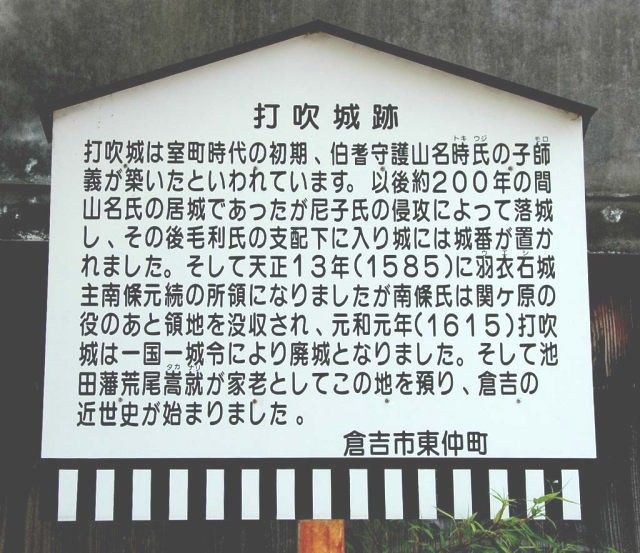

再三申すが倉吉の中心にまだこの看板がたっている。何故、里見忠義、伊木忠貞の項目を入れないのかということだ。 史料が少ないことは事実であるが、里見忠義にしては、房総から国替えされてきて、しかも幕府の扱いが尋常でなかったことは事実だが。 かの地で書かれた、里見忠義の小説での、池田の家臣、つまり伊木三十郎家老率いる伊木家臣が、槍でつついて、家から主君忠義を外に出したとあるが、これは作者が取材に倉吉に来て、博物館はじめ資料を求めて行った現在の面々の印象だと信じる。それが、まだこの看板をゆるしてることだ。 1622年に里見忠義はなくなった。その扱いも暑い時に1か月も江戸の家老の仕儀を待ち、放ってるような仕儀だ。僅か15年の伊木治領でも1632年までいるのだから、こんなどさくさはありえない。 姫路城普請奉行は、忠繁で忠貞の父、実際に監督したのは伊木半兵衛。その家臣たちは精鋭であるはずだ。 国替えで加古川の渡し場での米子家老の刺殺事件も無事に処理した伊木家老。房総からの冷や飯食わされた先人を大事にしても、粗末にはあつかわないはず。こんなことを明らかにすることが出来なかったここの地の文化人の責任である。房総の人にお詫びをします。

2021年02月06日

コメント(0)

-

歴史の重要さ

資料の大切さとその判断は、それを評価した人の人格が反映する。 忠実に反映すればよいが、もし反対で悪い面だけが判断されたら怖いことである。 年代がたてば、史料がすくなければ、判断する人の空想も守される。 里見忠義の資料が少ない。ないに等しい。 これを離れた房総で判定しようとすれば、大変である。 やはり、地元の人がない資料なら、なんとか探しだしてやる気概が無ければだめである。 歴史関係者の奮起をのぞみたいもの。

2021年02月05日

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- 入浴後の体重

- 2025/06/30(月)・06月「0・7増」…

- (2025-06-30 17:00:00)

-

-

-

- 新型コロナウイルス

- 2020/06/28SUN!新型コロナ!

- (2025-11-09 08:57:36)

-

-

-

- 心の病

- 深淵なる聖堂 (Remastered)

- (2025-10-18 14:20:02)

-