偐山頭火さんとの「2009.10.31.銀輪万葉<安福寺~錦織公園>」の続編です。

錦織公園からの帰途は石川に出て来る時とは反対に右岸の自転車道を走ることとした。高速のロードバイクが我々を追いぬいてゆく。それは別にどうということはないのだが、我々を追い抜き既にかなり離れて遠く前を行くバイクに追いつこうという気にふとなって、ペダルをガムシャラに漕ぎ、速度を上げる。少しずつ後ろ姿が大きくなる。もう少しで追いつくという段になって、相手は坂を登り切った場所で一般道へコースアウト。抜き返すことを逸しました。

まあ、そんな子供じみたことをする気になるのも、好い天気と広々とした自転車道の所為でありますな。

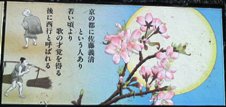

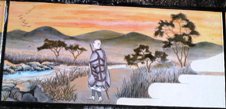

途中で「西行絵巻」の標識板が目に入ったので、道から外れて休憩を兼ねて立ち寄ってみると、ちょっとした広場に西行の生涯を陶板絵にしたプレートがズラリ並んでいました。この東にある弘川寺に西行さんの墓があることから、このようなものが公園の一角を飾っているのでもあるんでしょう。

西行の俗名は佐藤義清

(のりきよ)

である。鳥羽上皇の御所を警護する北面の武士であった。北面の武士はイケメン?いや、これは冗談ではなく、北面の武士に選ばれる条件は、武芸に優れていること、教養を身につけていることに加えて、美貌であることである。上皇の寵愛を受けるためには美貌が不可欠なのである。

今宵こそ 思ひ知らるれ 浅からぬ

君に契りの ある身なりけり

これは、上皇崩御に際して西行が詠んだ歌である。西行23歳。この年に西行は出家する。出家の理由は諸説あって定かではない。そもそも人が何か行動を起こす時の心根は色んなものが複合してあるのだから、単純にこれだと決められないのが当たり前のこと。定説をみないということは正常なことだ。

西行が恋したのは鳥羽上皇の后、待賢門院璋子との説もあるが・・

吉野山 こずゑの花を 見し日より

心は身にも そはずなりにき

「秋はまたのがれて、この暮れに出家障りなく遂げさせ給へと、三宝に祈請申して宿へ帰りゆく程に、年来さりがたくいとほしかりける女子、生年四歳になるが、縁に出でむかひて、父御前の来たれるがうれしといひて袖に取りつきたるを、いとほしさたぐひなく、目もくれて覚えけれども、これこそ煩悩の絆よと思ひとり、縁より下へ蹴おとしたりければ、泣き悲しみたることも耳にも聞き入れずして、うちに入りて、今夜ばかりの仮りの宿ぞかしと思ふに、涙にむせびてぞあはれに覚えける。」(「西行物語」より)

さびしさに 堪へたる人の またもあれな 庵ならべむ 冬の山里

西行が出家したのは1140年。京都西山連峰の小塩山の麓、大原野にある勝持寺に於いてである。

世捨て人となっても、歌を作るということは、他者の目を意識し、表現者として他者と関わろうとする心の働きがあるということだろうから、「世を捨てきれぬ世捨て人」というのが西行であるのかも。

世をいとふ 名をだにもさは とどめおきて

数ならぬ身の 思ひ出にせむ

こととなく 君恋ひわたる 橋の上

(へ)

に

あらそふものは 月の影のみ

あはれ知る 涙の露ぞ こぼれける 草の庵を 結ぶ契りは

わがものと 秋の梢を おもふかな 小倉の里に 家居せしより

あくがるる 心はさても 山桜 散りなむ後や 身にかへるべき

吉野山 花の散りにし 木の下に 留めし心は われを待つらん

松山の 波のけしきは 変らじを 形なく君は なりましにけり

なげけとて 月やはものを おもはする

かこち顔なる わが涙かな

伊勢、熊野、みちのく、西国など諸国を巡歴して、後世の芭蕉もその跡を辿ることとなるが、晩年、西行はここ河内の弘川寺に庵を結び、この地で死を迎える。

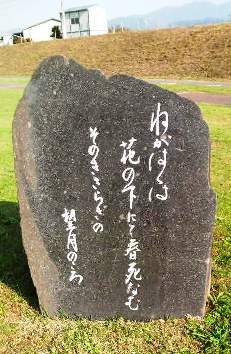

願はくば 花の下にて 春死なむ

そのきさらぎの 望月のころ

仏には 桜の花を たてまつれ わが後の世を 人とぶらはば

石川河川敷公園の「西行絵巻」に西行の歌を添えてみました。西行さんのことはよくは存じませぬが、文覚を殴りつけるなどの逸話もあって、なかなかに面白い、一筋縄ではゆかぬ人物でありますな。

PR

キーワードサーチ

カレンダー

コメント新着

New!

MoMo太郎009さん

New!

MoMo太郎009さんThe Beekeeper New! lavien10さん

紅葉を愛でる地ビー… New! ふろう閑人さん

ピアノを処分

New!

ビッグジョン7777さん

New!

ビッグジョン7777さんデジカメ2台と タブ… New! ひろみちゃん8021さん

坂田晃一 NHK大河… New! くまんパパさん

PSB (パーフェクトサ…

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん樫 追加 年内最終…

New!

龍の森さん

New!

龍の森さん東京タワー

七詩さん

七詩さん晴のち曇ブログ fusan2002さん