全790件 (790件中 1-50件目)

-

DJI Osmo Pocket 延長ロッド をゲット♪

11月末になり、もうすぐ師走ですね。巷ではインフルエンザが流行っているようですが、皆様お身体の具合は如何ですか。私は抗癌剤の影響で少しつ体調が悪くなっていますが、相変わらず物欲全開で元気です。今回は、もう入手しても良いかなと思う程度に安くなっていたのと、今を逃せば入手困難になりそうな雰囲気になって来たので DJI Pocket 2 用に「DJI Osmo Pocket 延長ロッド」をゲットしました。この手のアクセサリーは販売終了後は、入手困難になりにプレミア価格になる事も少なくないので、必要なら市場に流通している間にゲットしなくてはなりません。本製品はタイトルの様に DJI Osmo Pocket 用ですが DJI Pocket 2 でも使用可能です。では、どんな製品かと言えば、コントロール機能とスマホホルダーを有し、バッテリーを内蔵した専用自撮り棒です。左の Mini Control Stick を外して本機を取付けます。出来る事はほぼ一緒です。基本的な使い方はほぼ同じなので操作に迷う事は少ないと思います。大きくなった分だけ操作性は向上します。バッテリーが内臓されているのですが DJI Pocket 2 を取付けた状態で DJI Pocket 2経由で充電する不思議仕様になっているので本機を使用する場合は、事前にセットアップした状態で充電しておく事をお勧めします。左:伸ばすとこうで、 右:ミニ三脚を付けるとこんな感じ。何よりもスマホの大画面が使用できるのが老眼のオジサンにはとても嬉しいです。大きさ的には「スマホ+ジンバル」よりアーム部が無い分だけコンパクトですがほぼ同じ感じでしょうか。上記画像では DJI Pocket 2 Creator Combo を使っているので Wi-Fi 接続のワイヤレス状態ですが Wi-Fi 環境が無い場合は有線接続となります。後からワイヤレスにする場合ですと、現時点で Amazon では「DJI Osmo Pocket 拡張キット」「DJI Osmo Pocket ワイヤレス モジュール」「DJI Pocket 2 Do-It-Allハンドル」が、販売を継続していますが、おそらくは流通在庫限りなので必要なら急いだ方が良いでしょう。今時のスマホの動画性能を考えれば「スマホ+ジンバル」の方が良い結果を生む可能性も否定は出来ません。本体のみでサクッと撮影する気軽さも無くなります。右の画像のような撮影を行う時にはスマホの画面で確認できるのは便利です。Amazon 製品ページより。サードパーティ製だと上記画像の様な製品も有ります。画像ではコネクターで接続していますけどスマホアプリの DJI MIMO と Pocket 2 Creator Combo か、単体の Pocket 2 に Wi-Fi ユニットを追加すれば、ワイヤレスで表示も操作も可能です。似た商品が複数販売されていますが、どれも比較的安価なので、こちらを選ぶのもアリだと思います。付属のコネクターはスマホがケースに入っていると動作しない事が多いので Pocket 2 を入手するなら Wi-Fi 接続に対応して、ワイヤレスマイクも付属する Creator Combo がお勧めです。最新機の DJI Pocket 3 は確かに魅力的ですが、私は安価に入手する事が可能な DJI Pocket 2 で十分ですかね。動画撮影も静止画撮影も最新の機種が優れているのは確かにその通りでしょう。ですが、少し古い機種(中古)で十分なケースはとても増えたと思います。動画も静止画も、最終的な出力先がスマホやタブレットなら静止画は1000画素、動画は Full HD で十分でしょう。後は動画を撮るだけですが、ガジェットを揃えてばかりで、動画撮影は中々に敷居が高いです。

2025.11.29

コメント(0)

-

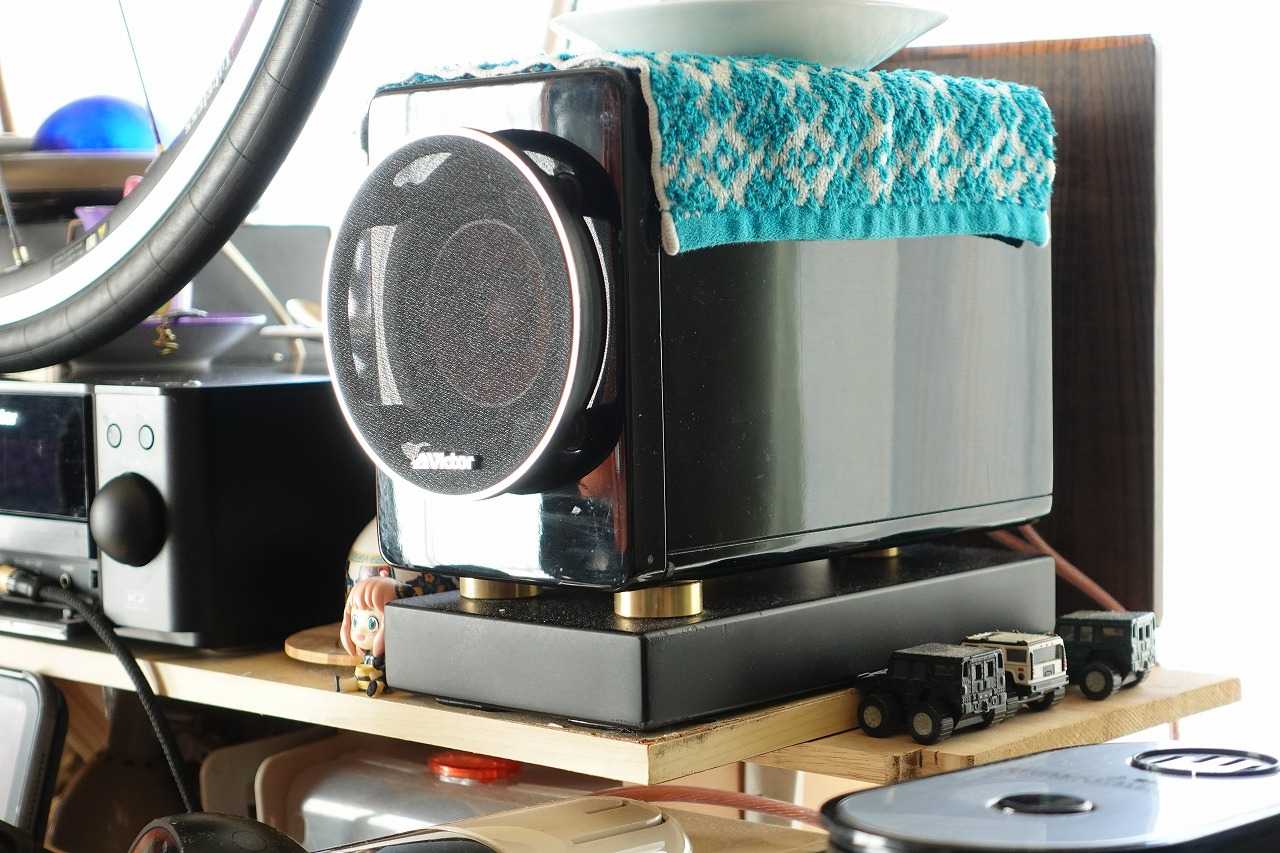

Victor EX-BR3 のヘッドユニットも良いです♪

今回は Victor EX-BR3 のヘッドユニットについてです。以前使っていた EX-S1 もしっかりとセットアップしてやれば中々に良い音を聴かせてくれましたが、それも「このクラスとしては」という前提ありきでした。また iPod ドックこそ搭載されていましたが入力が足りないと言う問題もありました。対して EX-BR3 はミドルクラスで、上位モデルとの相違は音質対策に限定されており、基本性能に差異は有りません。フロントには USB-A. LINE1 IN/OUT Φ3.5st. PHONES Φ3.5st がカバーの中にあり、リアには LINE2 IN/OUT RCA. LINE3 IN/OUT OPT. があり、メインアンプとして必要にして十分です。少し残念なのは DVD ドライブ搭載ながら HDMI を持たない事ですかね。ウチでは音楽専用として使用するので関係ないですけどね。私が EX-BR3 で気になっているのは DAC の「K2」です。USB 入力では iPhone の Apple Music を聴く事は出来ませんでしたけど「USB-C⇒光」の変換アダプタを使って LUNE3 OPT に繋ぐ事で「ロスレス」も「ハイレゾ ロスレス」も無事に聴く事が出来ました。Apple Music の「ハイレゾ ロスレス」も「K2」を通して聴く事が出来ました。以前「買う気」で視聴したポタアンの JVC SU-AX7 でも感じた事ですが「K2」を ON にすると少なからず「ドンシャリ」になると言うか「華やか」になります。昔のアンプに搭載されていたラウドネスにも近いかな。BGM用システムですが「K2 Mode 2」では「やりすぎ感」が有るので「K2 Mode 1」をデフォルトにしたいと思います。EX-S1 の時は安価な USB-C⇒Φ3.5 変換アダプタを使用していたので比較するまでも無くBGMシステムのクオリティが向上しました。と言うか EX-BR3 のヘッドユニットは、かなりクオリティが高いです。小型2WaySPを鳴らすには良いアンプではないかと思いました。何と言うかデジタルアンプですけど昔のA級っぽいと言うか「ウッドコーンSP」を生かす「音作り」が「音楽を鳴らす」のに適しているのかな。出力は 40Wx2 4Ω ですが、オーディオルーム等の本格的な部屋で大音量で聴くのなら別ですが一般的な環境でなら特に問題はないでしょう。Victor の「DEUD&K2」は、現在でも問題の無いクオリティを持っていると感じました。うちでも AIYIMA の真空管プリAMP導入前なら EX-BR3 のヘッドユニットがメインシステムになっていたかもしれません。因みに余剰戦力となった EX-S1 は古い友人が大喜びで引き取って行きました。と言う事で Victor EX-BR3 はヘッドユニットもなかなかの優れモノだったというお話でした。

2025.11.28

コメント(0)

-

ウッドコーンオーディオ Victor EX-BR3 がやって来た。♪

出品者様の対応が迅速で、先日落札した EX-BR3 が早くも到着いたしました。SPのサイズは 122x155x236 から 120x161x267 へ。主に奥行きが 31mm 長くなりましたが、サイズ的には EX-A3 と同じなので先日落札したSPスタンド LS-EXA3 とのマッチングは完璧。ですが、何故か LS-EXA3 の奥行きは 232mm です。SPの奥行きはサランネットを付けた状態ですから、いくらかは差し引くとしても短めです。でも「専用」ですから音響的にはベストな長さなのでしょう。実際に置いてみると「ジャストサイズ」でした。サランネットとスピーカーターミナルの分を含めた奥行表示なのでしょう。安心しました。底面についている「小さなゴム脚」がSPスタンドのコルクリングにピタリと収まって、位置決めも完璧に決まります。流石は純正の組み合わせですね。感心しました。実際に繋いでいるのは下にある AIYIMA のプリとメインです。(;^_^A気になる「音」ですが AIYIMA の支配力がかなり強く EX-S1 との差異はそれほど多くありません。やはり EX-S1 の 8.5cmSPは作りが良いです。ですが、じっくりと聴き込むと低域のクオリティは間違いなく向上しています。一番の違いはピアノフィニッシュがもたらす中域から高域にかけてです。ピアノフィニッシュらしい「キラキラ」した音が美しいのですが、私がピアノフィニッシュのデメリットと感じる「硬さ」がありません。ウッドコーンらしさを残すチューニングの妙なのだと感心しました。予想通り、私がベストと思えるウッドコーンSPです。中古と言う事でピアノフィニッシュの外観の劣化が気になっていたのですが、届いた個体は当時の美しさそのままで、元のオーナー様が大切にされていたのを感じます。ヘッドユニットは「前面パネルが暗い」との事で、私の部屋でも「晴天の昼間」は、全く確認出来ませんが、夜間は問題ありませんでしたので、経年劣化を考えれば「良品」でしょう。外観も十分に美品と呼べるレベルで、本当に「状態の良い個体」を落札出来てラッキーでした。今後ですが EX-S1 は、おそらくSPユニットにコストを割き、ヘッドユニットは iPod ドック搭載やDVDオーディオ対応ドライブを搭載している分、AMP部の品質は抑えられていたと思うのでAIYIMA+Hip-Dac に換装した事で「大幅」なクオリティアップを感じられました。ですが、それなりにコストが掛けられている EX-BR3 はUSB入力こそ iPhone/iPad に対応していませんが、幸いな事に光デジタル入力を搭載するので「USB-光変換」する事で iPad と接続して「K2&DEUS」の実力も確認してみたいです。ほぼ最新機種の AIYIMA+Hip-Dac が劣るとは思いませんけども「専用」の組み合わせが奏でる音楽にも興味が有ります。現実的な話をすれば EX-BR3 の対応するサンプリング周波数はDVDオーディオの 48kHz までな確率が高いので「ロスレス」は対応していると思いますがハイレゾロスレスは、おそらく未対応で最悪聴けない可能性もあります。この件はネットで検索してもヒットしなかったので、自分が人柱になるしかありません。ヘッドユニットの色々は後日、改めて書きたいと思います。個人的に EX-BR3 のSPには大満足と言うお話でした。

2025.11.26

コメント(0)

-

Victor EX-BR3(ピアノブラック9cmウッドコーン)をゲット♪

ここ最近「ヤフオク」や「メルカリ」で 9cm ウッドコーンSPの EX-AR3. BR3. AR7. HR9 が立て続けに出品されていました。また EX-AR3 のSPユニット単体もいくつか出品されてました。私もいくつか入札したのですが、ことごとく高値更新され落札する事は無かったのですが、最後の最後で EX-BR3 を落札する事が出来ました。開始価格が高めだったからなのか、既に EX-AR3. AR7. HR9 が落札された事で「ガチ」で欲しい人達の手元に行きわたった後だったのか「ピアノブラック仕上げ」が好まれなかったのか、理由は定かではありませんが高値更新される事なく開始価格で落札出来ました。個人的には EX-BR3(リモコン付)が本命だったので結果オーライと言うかラッキーでした。ウッドコーンSP単体の出品も複数ありますけど、ヘッドユニット付きと大差ない価格な事も多く割高感があります。また、ヘッドユニットとセットでもリモコンが付属しない事が多いのですが、リモコンが無いとトーンコントロールさえ出来ませんから、後から単体リモコンを探す羽目になるので非現実的です。ですが「リモコンが無い」出品は意外と多いので注意が必要です。リモコン単体の出品は数が少なく価格設定も「足元を見た」高めの設定が多いのでリモコンの無いセットを多少安く入手出来ても意味がありません。また、現行モデル以外はメーカー修理不能ですので、動作に問題を抱えている個体も落札しない方が無難です。このような「煩わしさ」から逃れたい場合、多少は割高でも「SPユニット」単体を狙う事になります。ウッドコーンSPはSPエッジがブチルなので耐性が高くヘッドユニット以上に長く使う事が可能ですのでSP単体出品も少なくありません。私の場合は、手持ちの EX-S1 をセットで手放す為にはヘッドユニットとのセットが必要でしたしデジタルアンプ「DEUS」と DAC の「K2」にも興味がありました。それに、主流とはなりませんでしたが「DVDオ-ディオ」にも少し興味が有ります。更に DVD 搭載モデルは「天板に放熱穴が無い」仕様なので、埃混入によるDVDドライブの故障率が低いです。それでも「取扱説明書」には「3年に一度はメーカーに内部の埃除去を依頼せよ」と書かれていますけどね。あと「現行モデル」は、CDの再生に若干の問題を抱えているらしい情報をネットで確認しましたから EX-AR シリーズは金額的にも安定動作と言う面でも無難な選択肢だと思います。まぁ、お財布に余裕が有るのなら EX-HR9/11 を狙うのがベストかと思いますが、そうでないならEX-A3Ltd/AR3/AR3Ltd/AR7/AR9/BR3 を狙うのが妥当で、一番入手が容易なのが AR3 です。この EX-AR3 は 2008.10 から発売されていますので、そろそろ発売から20年近くが経過しようとしていますが、未だ搭載された「DVDドライブ」が健在な個体が多数存在するのは天板に放熱穴の無い仕様が良かったのだと思います。話を EX-BR3 に戻します。(;^_^A今回、無事に落札出来た EX-BR3 も 2012 年製造ですが、経年劣化で液晶表示が薄くなっている以外は特に問題の無い可動品との事です。前回も書きましたけど「ピアノブラック仕上げ」と言うか「黒鏡面塗装」は、非常に手間の掛かる仕上げなのでSPでは小型ブックシェルフの「最上位モデル」や、今回のような「限定仕様」のみで施される仕上げです。とくに EX-BR3 のSPは MDF 素材の上に何層にも重ね塗りされたうえ、2回の工程にわたるハンドバフ研磨を行い、本体背面を含むエンクロージャー全体に高級感のある黒鏡面塗装が施されているそうです。新品発売時には「専用のクロス」も同梱されていました。そして、結果的にSPユニットの重量が増し AR3 の 2kg から BR3 では 2.2kg になりました。結果的に「現行モデル」と同じ重量となり、そういう意味でも期待が持てます。私の数少ない「ピアノブラック仕上げ」のSPに対する視聴イメージは「ピアノのようなキラキラとした音」ですが「硬質な音」でもありました。ですが EX-BR3 の場合は AR3 比で、特に音質に変化が生じた“上方向への音の広がり”を AR3 と同様のクオリティへチューニングするため、内部に繊維方向を上下に合わせたチェリー材の響棒を追加配置し、音の広がりを改善しているそうで、視聴には期待感しかありません。また、ヘッドユニットも同様で、ブラック塗装により音質の変化が発生したため、特に上方向への音の広がりを改善し、質感を向上させるため、シャーシとアースの変更を行っているとの事です。CDドライブを搭載した後継機の New DEUS & New K2 とは比較にならないかもしれませんが、アナログ的対応策としてシールドに力を入れた「第三世代 DEUS」の音にも興味が有ります。と言う事で、色々と考えに考え抜いた結果として、異方性振動版もウッドボイスコイルも採用していませんが「ピアノブラック鏡面仕上げ」で 9cm ユニット搭載SPの EX-BR3 こそが「私の選ぶベストなウッドコーンSP」という事です。

2025.11.23

コメント(0)

-

Victor 9cm フルレンジウッドコーンSPについて深掘りしてみた。

前回 JVC Victor のウッドコーンスピーカーについて「ザクッ」と調べてみたのですが、個人的に9cm フルレンジウッドコーンSPが気になって(欲しくて)しようがないので、もう少し深掘りしてみました。まず 9cm フルレンジウッドコーンは日本国内のみでの販売で、海外では 8.5cm フルレンジと2way モデルが販売されていたようです。2way モデルの「異方性振動版」が、性能の出易い「表側」ではなく「裏側」に配されているのは、海外の宗教上の問題らしいです。では、日本国内専用仕様かつ、最高のウッドコーンSPとされる 9cm フルレンジSPについて深掘りしていきましょう。まず、エンクロージャー(箱)のサイズは大きく2種類に分類されます。●120x161x267:EX-A3(1.8kg). EX-AR3(2.0kg). EX-BR3(2.2kg). 9cm ユニットの為に新たに作られた、天然無垢材のフラッシュサーフェス・スピーカーキャビ ネットで、奥行きを長くすることで容量を約11%拡大しています。AR3 でチェリー材の響棒と 竹響板を採用した天然無垢チェリー材キャビネットになり、また吸音材をメイプルに変えて、 低域に重厚さを加える事に成功しました。BR3 では外装仕上をピアノブラック仕様とする為 にMDF材に変更。結果、音質に変化が生じた“上方向への音の広がり”をEX-AR3と同様 のクオリティへチューニングする為、内部に繊維方向を上下に合わせたチェリー材の響棒を 追加配置し、音の広がりを改善しています。 個人的には BR3 のエンクロージャーが、一番重いし、このサイズのベストだと思います。●120x161x264:EX-A3Ltd(2.0kg). EX-AR7(2.0kg). EX-AR9(2.0kg). EX-HR9/99(2.2kg). EX-HR11/10000(2.2kg). EX-AR3Ltd の開発に合わせ、エンクロージャーも見直されサイズが最適化されたようです。 ウッドボイスコイルも初採用された。AR7 ではさらに異方性振動版が追加され AR9 では、 ポールピース上部メイプル吸音素材、不均一コルゲーションダンパー、スプルース縦目響棒 を採用した上位モデルとなり磁気回路部を支える装着木材も従来のチェリー材からメイプル 材に変更、センターキャップも異なります。HR9/99 では AR9 で回路部を支える装着木材 が独立したメイプル材のウッドブロックになりました。HR11/10000 ではウッドブロック がレッドオーク材になり HR10000 ではさらに細かいチューニングも行われている可能性 が有るようです。此方のサイズでは AR9. HR9/99. HR11/10000 がそれぞれ個性の異なるベストでしょう。ですが AR3Ltd と AR9 は限定モデルで入手困難なので、現実的には AR7. HR9.(中古)HR-99. HR10000(新品)と言う選択肢になると思います。感覚的には前期型:EX-A3 ⇒ EX-AR3 ⇒ EX-BR3後期型:EX-A3Ltd ⇒ EX-AR7 ⇒ EX-AR9 ⇒ EX-HR9/99 ⇒ EX-HR11/10000と言う感じで進化を遂げていて、後から見てみると「ウッドボイスコイル」搭載ユニットは「後期型」と呼べるのかもしれません。次にSPユニット本体について深掘りします。EX-A3:9cm ユニットで唯一の防磁型。新たにネオジウムマグネット採用。EX-AR3/BR3:防磁型ではなくなりましたが、基本的には同一ユニット。EX-A3Ltd:ウッドボイスコイル搭載の第二世代。限定生産モデル。EX-AR7:更に異方性振動版を搭載した第三世代。EX-AR9:AR7 をブラッシュアップした第四世代。ネット直販モデル。EX-HR9/99:AR9 ユニットにメイプルのウッドブロックを搭載した第五世代。EX-HR11/10000:ウッドブロックがレッドオークになった第六世代。EX-AR9. AR7. AR5. AR3. BR3. AK1. BK1 は同一世代ですが、トップグレードはシングルコーンの AR7 で AR9 はネット直販のスペシャルモデル。2way の AR5 は数字からも想像できるようにミドルグレード扱いです。海外では 9cm ユニット自体が販売されていませんので 2Way モデルがトップグレードとなります。また AR3 と HR9 のユニットは、それぞれ SX-WD30 と SX-WD9VNT として、単体でも販売されていた時期が有ります。それ故に AR3 のSPは人気が有るのかもしれませんけど実際に当時店頭で比較視聴した方達の評価は AR7>AR3 であり BR3>AR3 だったようです。個人的にはウッドコーンSPのサランネットは「丸形」というイメージなので AR7 のSPは遠慮したいです。ただし、サランネットの互換性は有るようなので、もし、私が AR7 を入手したら「丸形」サランネットをネット入手するかもしれません。前期型 BR3 の「ピアノブラック仕上」のSPは、海外モデルでもトップグレードだったり限定モデルだったりと「スペシャル」なモデルに採用されていて、表面の硬度と平面性故か「カッチリ」とした鳴り方と「キラキラ」とした鳴り方が同居する優れたエンクロージャーと言うイメージで BR3 は AR3 比で、ウッドコーンらしさを失わないようにチューニングされた「スペシャル」なSPと言うイメージで、ウッドボイスコイルと異方性振動版を装備した「現行モデル」に連なるSPと異なる AR3 の進化系SPとして魅力的です。また AR7 はウッドボイスコイルと異方性振動版を採用したモデルでは「お安く」入手可能な機種と言う事に尽きます。ヘッドユニットも天板に穴の無い「フラット」な仕様に魅力を感じます。実際問題として「天板に放熱穴」のある HR9 の方が中古でCDユニットの故障が多い様に感じます。既にメーカー修理は終了していますから天板に「放熱穴」の無い機種の方が良いかもしれません。まぁ、ウチでは既にCDは視聴以外で聴く事は無いですけどね。。。と言う事で狙いは、比較的入手し易い AR3 か、異方性振動版採用モデルとしては中古価格が控えめな AR7 か、ピアノフィニッシュの希少価値で BR3 ですかね。SP単体だと AR3 が多く AR3 のSP単体販売モデルの SX-WD30 も時々見かけます。まぁ「中古は出会い」ですから、気長に物色しようと思います。

2025.11.21

コメント(0)

-

JVC Victor ウッドコーンコンポの考察。

前回は JVC Victor ウッドコーンスピーカーの細かい仕様の違いについて調べてみましたが、今回はコンポとしてヘッドユニットを含めたトータルで、私なりの考察をしてみます。ヘッドユニットで分類すると、大きく4種類に分類されます。●DVDドライブ搭載型:初期モデルほどAV志向が強く、当然「音作り」に反映されます。 リモコンが「TV」等も操作可能な「マルチリモコン」で扱いにくいです。初期から長らく 各モデルが販売されていたので中古で入手し易いです。●ネットワーク対応型:最も尖ったモデルはCDドライブ未搭載、ラジオ放送も、チューナー 未搭載で「ラジコ」で対応していました。当時流行った「iPod ドック」搭載モデルも数機種 登場しましたが Android には「塩対応」でした。●CDドライブ搭載型:ウッドコーンシリーズは度々ビクタースタジオと音のチューニングで タッグを組んでいますが、その結果としてCDドライブ搭載型の 9cm ユニット搭載モデル は「モニターSP指向」が若干強めです。●スピーカー一体型:現在の主力モデル。ライトユーザー向けに「ヘッドホンでは得られない 臨場感と目の前に広がる音場定位の素晴らしさ」を訴求した機種ですが、今回は除外です。また、全般的に、9cm SPが最上位、2waySPが上位、8.5cm が一般・入門という位置づけになっています。唯一、2wayバイアンプ仕様が「異端の存在」として1機種だけ登場しましたが、継続はされませんでした。この事からも 9cm SPはDVDドライブ搭載機種でも「音楽指向」が強い事が窺われます。EX-AR7 から採用された「異方性振動板」は2waySPでは表から目視出来ない「裏側」に貼られています。EX-AR7 登場の翌年には「異方性振動板」を採用しない EX-BR3 が、発売されていて、ディープなユーザーには「異方性振動板」を採用しない EX-AR3 の 9cmSPが「最良」とする人達も存在しますが、個人的には「好みの違い」と言った処だと愚考します。ウッドコーンSPは度々、ビクタースタジオと共同で「チューニング」を行っていますので、新しくなるほど「モニター志向」が強まるのかもしれず、それを好ましいと思わないのかも。ヘッドユニットは、2012 からCDドライブ搭載になり、2014 からは New DEUS & New K2搭載となり「音楽指向」が更に強くなりました。DVDドライブもCDドライブも搭載しない EX-N50(8.5cm)と EX-N70(2Way)は個人的に魅力的なヘッドユニットですが、仮想 EX-N90(9cm)が登場する事は有りませんでした。ネットワーク対応と言うか Apple 製品に対応した 9cmSP搭載モデルは、EX-HR9 と HR11 の二機種となりますが「iPodドック」は無く、外観の相違はほとんどありません。 では、私がお勧めする JVC Victor ウッドコーンコンポについて記します。●EX-S1:私も使っています。8.5cm ユニット搭載型ならコレ一択です。他モデルは割高なので 頑張って 9cmSP搭載コンポを探しましょう。特に EX-S5 / S55 はSPの奥行きが 9cm SP よりも長いので、実際に良い環境で設置しようとすると難儀する事でしょう。対して EX-S1 の SPは奥行きが短く設置が楽ですし、私が行ったように純正SPスタンドに「縦置き」すると、 格段に音質が向上「大化け」します。最も安価に入手出来るこのセットを「梅」とします。●EX-AR3 / BR3:異方性振動板を使っていない 9cmSPでキャビネットの仕上げが異なります。 普通に考えれば AR3 ですが、MDF材ピアノブラック仕上げの BR3 にも興味が有ります。 リモコン以外は上質な作りで所有する満足度が高いと思われる本セットを「竹」とします。●EX-HR9 / HR11:異方性振動板を採用した最新モデルにしてAV時代の「音楽性」を取り戻し た 9cmSPの上位モデルで iPhone にも対応しています。予算が許せば「一押し」です。この セットが当然ながら「松」です。◎EX-HR10000:ネット直販限定モデルで、更なるチューニングが施されているらしいです。※EX-N50:Apple ユーザー限定でのお勧め。USB接続で Apple Lossless に対応していて 32/44.1/48/96kHz(16/24bit)に対応しているので Apple Music の「ハイレゾ ロスレス」が再生可能な唯一の機種となります。EX-HR5/9 は AAC のみの対応 でUSB接続は出来ますが 48kHz までです。他は「光」に変換しての接続となり 最新モデルの EX-HR55/99/10000 以外は 48kHz までです。JVC Victor ウッドコーンコンポを中古で入手する場合の最重要ポイントは「純正リモコン」です。コレが無いと操作出来ない、または操作が煩雑、な機能が非常に多く、後からリモコンだけを入手するのは非常に困難ですので、必ず確認して下さい。また、それぞれのコンポについて、メーカーHPがほとんど残っていますので参考になりますし、特集記事のサイト等も残っているので入手前の参考になります。私もそれらを元に本文章を書いています。最後に。JVC Victor ウッドコーンSPは 8.5cm と 9cm のフルレンジSPが主力なので、一般的な「小型2waySP」に絶対性能で劣ります。設置環境が許せば「専用SPスタンド」とセットで「小型2waySP」を、流行りの「中華製D級アンプ」で鳴らした方が良い結果を得られます。ですが、ウッドコーンSPの奏でる「音色」を好ましく思い、ニアフィールドかつ、ピンポイントでの音楽鑑賞が可能なら、選択する価値は「アリ」です。理想は「松」ですが、気軽に試すのなら「竹」が良いし、音楽環境に予算を使いたくなければ「梅」でも十分にウッドコーンを楽しむ事が可能です。ウッドコーンコンポの古い機種は当然ながらメーカー修理は不可で、リモコンの入手も非常に困難ですが、SP単体では故障した事例も少ないので「ウッドコーンSPを入手したらヘッドユニットも付いて来た」くらいの気持ちを持つ事が重要かもしれません。とは言えD級アンプなのでDVDドライブ以外が故障する事は少ないと思います。ウチの EX-S1 も発売から15年が経過しますが現在でもDVDドライブで普通にCDを再生可能なので、故障率も高くはなさそうです。

2025.11.17

コメント(0)

-

PENTAX Q シリーズの最優秀レンズは 06 です。

つい最近、もう一つのブログに PENTAX Q7 の話を書きまして、改めて色々と調べてみたら 06TELEPHOTO ZOOM がとても気合の入った「優れモノ」である事が判ったので、レンズ単体に付いて書いておこうと思いました。この 06 TELEPHOTO ZOOM は、換算 69-207mm の望遠ズームで F2.8 通しのズームですから「Q」のレンズでは 01 STANDARD PRIME の F1.9 について明るいレンズと言う事になります。因みに 02 STANDARD ZOOM は、換算 28mm くらいで F3.2 になってしまいます。そして 06 TELEPHOTO ZOOM は望遠ズームとしては珍しい沈胴式レンズで、かつ、インナーズーム、インナーフォーカスを採用しています。沈胴状態から撮影状態にした後はズームしてもピント位置を変えてもレンズの全長は一切変化しません。そのおかげなのか、ズーミングもMFもとても滑らかに動作します。そしてそして、極めつけは PENTAX が誇る Quick-Shift Focus 機構を採用しているのです。コレは SONY なら DMF(ダイレクトマニュアルフォーカス)とほぼ同じ機能です。フォーカスモードがAFの状態でも、ピントリングを操作すると、即座に拡大表示に切り替わりMF操作が可能になるのです。拡大表示に切り替わるので背面液晶でもピント調節が可能です。この Quick-Shift Focus 機構は 08 WIDE ZOOM にも搭載されていますが、有効性を考えれば06 TELEPHOTO ZOOM に軍配が上がると思います。何より 08 WIDE ZOOM は、スペックは凡庸なのに中古相場がプレミア価格と言う「評価の難しい」レンズですからね。。。PENTAX Q シリーズはそこそこ古く、しかも、ミラーレスでは一番センサーサイズの小さなシステムですから「明るいレンズは正義」だと愚考します。だとすれば 01 STANDARD PRIME と 06 TELEPHOTO ZOOM こそは常用するべき優れモノと言うのが私の結論です。残る 02 STANDARD ZOOM は F2.8-4.5 で 08 WIDE ZOOM は F3.7-4.0 ですから、明るい日中限定とまでは言いませんけど、ボディ内手振れ補正を搭載していても厳しいシーンは多くなります。ほぼ最短撮影距離にて。近距離ならボケます。優れモノな 06 TELEPHOTO ZOOM の唯一ともいえる欠点は、最短撮影距離 1.0m と 決して短くない事です。換算 200mm のレンズだと思えば普通ではあるのですけどね。。。描写性能は本当に良いと思います。このレンズは本当に優れモノだと思うのですが、手持ちの STYLUS 1 も換算 28-300 / 2.8 なのです。Qシステムは「フィルターが使える」のがメリットでしょうか。どちらも捨てがたいです。ブログの画像では判り難いと思いますが、暗部も粘っています。ニコンの「V1システム」や、この PENTAX Q システムが無くなってしまったのは本当に残念です。高額で大きくて重いフルサイズのシステムは、私にとっては本当に意味の無いシステムです。と言う事で、今回は今は亡き PENTAX Q システムの 06 TELEPHOTO ZOOM は、良いレンズってお話でした。

2025.11.16

コメント(0)

-

JUGEM に「楽しい〇〇〇遊び♪ー出張版ー」を開設しました。

今回の「楽天ブログの不具合」で、想うところが有り、まだ「完全移行」は考えていませんけどタイトルの様に JUGEM で「楽しい〇〇〇遊び♪ー出張版ー」を開設しました。まだ JUGEM の方には、開設のご挨拶と自己紹介しかアップししていませんけど、既に下書きが何本か書き溜めてありますので、今後どうするか悩んでいます。今回はそれなりに長い期間の不具合で、しかも「楽天本体」は、問題なく閲覧できてましたから私のブログが「私の体調」の問題で急遽、閉鎖されたと勘違いされていたら、それこそ、皆様にご心配をおかけして本当に申し訳ない気持ちになってしまいます。私は変わらず元気?で、次の抗癌剤治療も普通に受ける予定で、食事もモリモリ食べてます。とりあえず、「モーターサイクルクラブ ZODIAC をご存じでしょうか。。。」「M.ZuikoDigital 14-150mm F4-5.6 をゲットだぜ。♪」の上記2本は JUGEM にアップいたします。奇特にも「楽しい〇〇〇遊び♪」をチェックして下さっている皆様には、お手間だとは思いますが是非とも JUGEM の「楽しい〇〇〇遊び♪ー出張版ー」の方も気にして頂ければ幸いです。今回は JUGEM にて「楽しい〇〇〇遊び♪ー出張版ー」開設のご報告でした。m(_ _)m

2025.11.10

コメント(0)

-

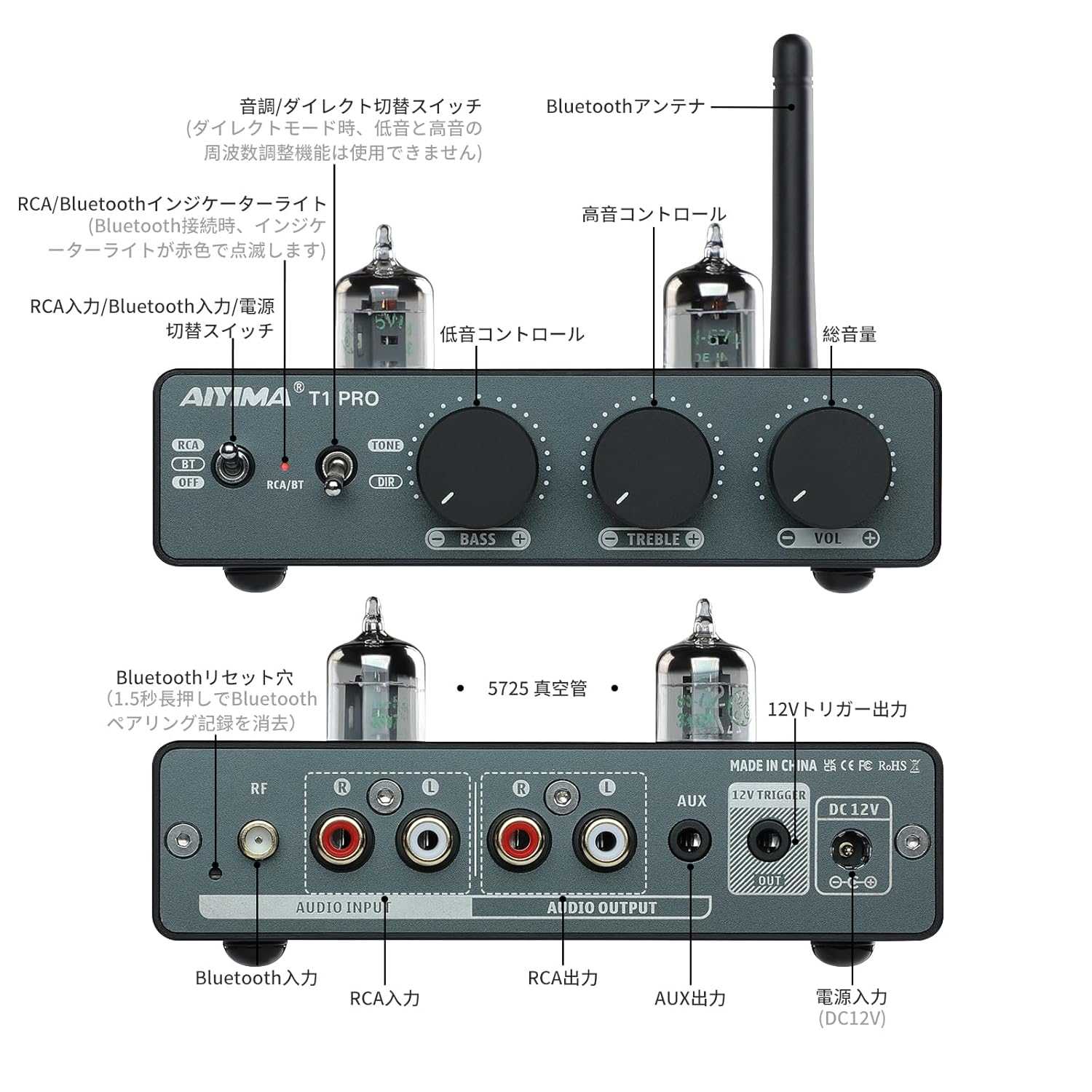

AIYIMA T1 Pro(真空管プリアンプ)がやって来た♪

先日、購入報告をした、真空管プリアンプの AIYIMA T1 Pro が届きました。本当は、もっと早く書き始めていたのですが「楽天ブログの不具合」で、何もする事が出来ず、本当にヤキモキしました。やっと安定したようで一安心しつつアップします。(;^_^Aパッケージに送り状が貼られ、送られてきたのは初めてです。(;^_^A一瞬、中身は大丈夫かと心配になりましたが、間違いなく「未開封品」でしたし、中身も問題無かったし、結果的に「同梱の真空管が気に入った」ので良しとします。同梱の真空管は、間違いなく米国 GE JAN 5725W でした。国内でも探せば数百円から入手可能な真空管ですが一応は MADE IN U.S.A ですし、それなりに評価の在る球なので、メーカーとして良い選択肢だと思います。販売初期にはバラバラな真空管が入っていた時期が有るようですから今が買い時かもしれません。ですが、古い事は確かなので「同梱の真空管は中古品」と言うのは本当なのかも… と思いましたけど、エージングで音が変わっていくので「デッドストック」と言うのが正解だと思います。でなければ数も確保できないでしょう。それとも再生産されたのでしょうかねぇ。。。とは言え Amazon で、より上位の「米国 GE JAN 5654W」が普通に入手出来るので、なんなら「お試し用電池」みたいな球だと思えば納得できると思います。まだ「RCAケーブル」が来ていないので今は手持ちの適当なケーブルで繋ぎ「動作確認」と「エージング」を行っていますが音が大幅に変わっている最中なので、私はしばらくはこのまま使用するつもりです。真空管挿入部には、青いLEDのデコレーションライトが灯ります。実際には、もっと暗くて目立ちませんので、部屋を暗くして撮影しました。真空管中心部に灯るオレンジ色の灯りも良い雰囲気です。もう一つの入力モードである Bluetooth 接続は iPhone で試しましたが簡単に接続できました。ただし iPhone は AAC 接続ですからソースのクオリティが劣ります。ロスレスではない楽曲ならば気にならないレベルですし、バランスは悪くないです。何より「手元の iPhone」である程度の操作が出来るのはそれなりに便利なので、エイジングも兼ねたBGM運用には便利です。せっかく aptX-HD に対応しているので、同じく対応したミュージックプレイヤーが欲しい気も無くは無いですが「本末転倒」ですよね。。。ただ、内部のDACはそれなりに良い仕事をしているように思います。サブスク音源は aptX-HD 経由として、アナログ接続にはCDプレイヤーを繋ぐのも「アリ」だと思いました。で、やっと本命のRCAケーブルが届きました。楽天にしては速かったです。一見、細身で頼りなく感じますけど、コレが BELDEN 9451 です。とりあえず「L」と「R」の判別が付くようにしました。自作ケーブルでは「お約束」ですね。(有)プロケーブルさんの作ったケーブルは良作でした。次回が有ればリピートします。興味を持たれた方は楽天で「プロケーブル」と入力するか、普通にプロケーブルで検索するとHPがヒットします。ケーブルに対する総評が私とほぼ同じなので、私は信頼します。ノイトリックのプラグは流石の質感で、細身のケーブル用との事でジャストなマッチングですが、ウチだと奥行方向に長さが有るプラグで、少し心配でしたが上手く収まりました。適当なケーブルでエージングを始めた時には「コレ、ダメなヤツかも、、」と思いましたけども、エージングが進むにつれて馴染んできました。先ほど、本命RCAケーブルの BELDEN 9451 でのセットアップを完了しましたが、ケーブルの違いは有りますね。やはり「私のデフォルト」はBELDEN なのだなと改めて思いました。期待の低音増強ですが、イメージとは異なりましたが悪くない。と、思っていたらエージングが進むと、良い感じになりました。今更ながら「エージングの重要性」を痛感しています。今後、真空管の交換をする可能性は有りまが、この「音色」なら大満足かな。視聴を開始した直後は、正直、プリアンプ無しの方が好ましいと感じる人が多いかもしれない…と思いました。何と言うか「鮮烈さ」と言うか「瑞々しさ」というか、そういうものが失われ、代わりに「温もり」とか「色気」が増えた感じで、良くも悪くも「真空管らしさ」は有りますがそれだけって感じで微妙に残念な気分でした。トーンコントロールと Bluetooth 接続に興味が無ければ、わざわざ追加をする必要は無いかも。音質の向上と言うよりは「毛色が変わる」って感じに思っていました。エージングで納得できるレベルまで良くなれば良いですが、しばらく視聴して納得できなければ本命の「米国 GE JAN 5654W」を入手・交換して試してみます。後は「Hip Dac」を「Zen Dac」に交換する位かな。アンプ交換とSPセッティング変更で、予想以上にクオリティが向上したが故の「新たな悩み」というか楽しみですかね。などとブツブツ考えていたのですが 30時間以上エージングしたら、正に「激変」しました。結果は「エージングでここまで変わるのか」って感じです。もう A07 MAX を使っているのなら、迷わず手に入れて間違いないです。単体で使用するよりも確実に向上します。デジタアンプ臭さは完全に払拭されますし、プリアンプを入れたロスは全く感じられません。それどころか音場は録音次第ですがSPより外へと広がるし、クラシックなら目の前にオケが居る気がします。JAZZ なら各楽器の立ち位置が明確だしベースやバスドラも深い良い感じで鳴るし、シンバルやハイハットもA07 MAX 単体の鳴りの良さに更に艶が乗った感じです。課題だった低域の強化もサブウーファーでも足したかの様にシッカリと腰の低いところから鳴ってくれるのです。ヴォーカルも男性でも女性でも、録音次第ですが、素晴らしいです。日本の録音なら、モガミのケーブルではなくカナレのケーブルを使った録音にフィットします。多分ウチで BELDEN 9451を使った影響でしょう。洋盤のヴォーカルは割とどれでも良い感じです。ホテルカリフォルニアとか、今まで何度も聞いているのに、ゾワッと鳥肌が出ました。マジ凄い。今から 2-30 年前の CD、AMP、SP、電源、で総額 50 万クラスの音と同等か超えてます。ウチの「メインコンポ」は、コレで決まりました。この「音色」なら真空管の交換は必要ないと思います。交換するのは各自の自由ですが、この真空管でバランスが取れている気がします。ウチでセットできる範囲では最高の結果を得る事が出来たと思うし、誰に聴かせても、ジャンルを問わず「それなりの評価」を得られるセットになったと自負します。流石はメーカー自身が推奨する組み合わせですね。厳密には A-07MAX をモノアンプとして2台使った構成が「メーカーお勧め」で、同梱説明書にはモノアンプ構成時の「接続方法」まで記載されています。でも、ウチの 8.5cm ウッドコーンSPには A-07MAX 1台で十分かな。本当にとても良い買い物が出来たと思いました。やっぱり「真空管」は素敵ですし、アジアンメイドなD級アンプの実力は侮りがたいです。(^^)

2025.11.10

コメント(0)

-

AIYIMA T1 pro(真空管 プリアンプ)を追加しました。

先日入手したD級パワーアンプ AIYIMA A07 MAX によって、ウチのウッドコーンSPの音質は格段に良くなり、更には Victor 純正SPスタンドの LS-EXA3 をゲットして、そこに「縦置き」した事で「劇的進化」を遂げました。ここまでくると、逆に欲が出てしまい、初めは EX-AR3 を入手しようと画策したのですけど、ウチで使用するにはSPユニットの奥行きが少し長いのです。ですので、ウッドコーンSPの「象徴」とも言える「円形サランネット」を持つ 9cm SPユニットに後ろ髪を引かれる思いを残しつつも断念し、その代わりと言っては変かもしれませんが、トーンコントロール機能を持った真空管プリアンプを追加する事としました。今回導入する事とした AIYIMA T1 Pro は、真空管とデジタルのハイブリットプリアンプでしてBluetooth 5.1 を搭載し AAC. SBC. APTX. APTX-LL. APTX-HD. に対応しています。物理的入力はRCA一系統のみですが、ワイヤレス接続のDAC機能を搭載している訳です。これで有線接続の iFi Audio Hip-Dac との比較視聴も出来て「楽しみ2倍」です。Amazon製品ページより抜粋。まずは正面ですが、電源スイッチが「BT接続」と「RCA入力」の切り替えスイッチを兼ねているのは実用的で個人的には好ましいです。トーンコントロールをバイパスするスイッチが有るのも嬉しいですし各ダイヤルが大きく操作し易そうなのも好ましいです。BT接続用のアンテナは無粋な気がしますが安定動作の為だとすれば仕方ないのかもしれません。裏面に回ると小型アクティブSP接続用と思われる「AUX出力」と、対応した機器が連動する「12Vトリガー出力」は、今のところ使用予定が有りません。裏面の「AUX出力」より、正面にヘッドホンジャックが有った方が個人的には嬉しかったです。唯一の「残念ポイント」です。ネット情報によると搭載される真空管には若干の「当たり外れ」が有るようですが、比較的入手が容易な「GE製 JAN 5654W」で簡単にアップグレード可能らしいので、視聴して納得できなければ、追加購入して換装するかもしれません。トーンコントロールにはバイパススイッチも有りますしネットの評価も悪くないので真空管の「ご利益」で若干失われてしまった「柔らかさ」が復活すると良いなと考えています。メーカーサイトより抜粋。メーカーサイトより抜粋。メーカーサイト掲載画像の様に A07 MAX とペアとなるプリアンプとして設定されています。此処で問題となるのが「プリ・パワー」接続に使用するRCAケーブルですが、今回は少々奮発しまして BELDEN 9451 50cm をセレクトしました。安価な中華製アンプですが、このケーブルだけは、クオリティを担保したかったのです。モガミやカナレではなく、ベルデンを選んだのは若い頃から好きで 9451 は当時も自作RCAケーブルに使用していたからです。昔はケーブルを買ってきて自作していましたが、今回は「Pro cable さん」で造られた「完成品」をゲットしました。RCAプラグにノイトリックの細身ケーブル専用プラグを使っていたのが「決め手」となりました。ノイトリックのプラグは有名ですが細身ケーブル用が単体で販売されているのは見た事が無かったです。当時、自作していた頃は、秋葉原駅に隣接したパーツ街で売っていた安価で小型のRCAプラグを使って自作していましたが、それでも、当時数倍の価格で販売されていたRCAケーブルより好きな音色で、作成依頼なんかも時々されていました。プリアンプの T1 Pro は Amazon のセール期間中にゲットしたのですぐに到着しますけども、ケーブルの BELDEN 9451 50cm は同じ BELDEN の 88760 や 8412 と散々悩んだ末、決めた時にはセール期間が終了していたし何より「楽天」で購入したので、すぐには到着しないだろうと思います。それにしても 50cm で、税・送料込み \3,900- を「安価」と言ってしまう日本のオーディオ業界は、今後「中華製オーディオ」に駆逐されてしまうのではないかと心配になってしまいますね。と言う事で、今回は「ゲットしました」の報告のみです。使用感などは別の機会に。。。

2025.11.05

コメント(0)

-

PC用にハイバックシートをゲットしました。

ウチには既にリクライニング機構付きの割とゴージャスな椅子が有るのですが、大きすぎてPCデスクに収まらないので主にAV視聴とリラックスタイム用、後は来客用に使用しています。10年以上、使っていますが良い品物だったので、現役バリバリです。とは言え、元が中古で入手した10年選手なので、側は薄汚れてしまったので、カバー掛けて使ってます。かなり大きめで、ゲーミングチェアと言うよりはエグゼクティブチェアって感じですかね。リクライニングして仮眠したりも出来るのですが、その状態でロック出来ないのでリクライニングした状態の画像は有りません。また、今時の「ゲーミングチェア」の様にオットマンは組み込まれていないので、別途、小型スツールに「自分の脚を投げ出す」感じとなります。そして、PC用としてウチで使うには大きすぎるのです。部屋がモノで溢れていて狭いのでPC用に使うと、せっかくのリクライニングも出来なくなってしまうし、PC前を通るのも狭くて気を使ってしまうのです。で、今まで使っていたのが、この椅子です。背もたれが「薄い」事が特徴の普通の事務用椅子ですが、唯一「ロッキング機構」が付いていて、PC前で使う分には意外と快適だったのですが、やはりハイバックシートが欲しいのです。で、今回の Amazon セールで買ったのがこの椅子です。Amazon HP 製品画像より。メッシュの「背もたれ」が「今時」の椅子って感じです。この椅子を選んだポイントは、ハイバックでヘッドレストが調整できる。、小振りで背もたれが薄い。リクライニング機構はないけどロッキング機構がある。ひじ掛けが上に畳めて邪魔にならない。購入者の評価が高くて破損報告が無い。こんな感じです。この手の安価な椅子はレビューに破損報告が有る商品も普通に販売されているのです。確かに中華製品は「当たり外れ」が多いですが、この椅子のレビューに破損報告が無かったのは「決め手」の大きな要因です。私は身長180cmで、現在の体重は100kgオーバーなので、評価に「破損報告」が記載された品物は除外しました。設置スペースが狭いので、リクライニングも諦めて、代わりにロッキング機構に注目しました。後は「価格」ですね。そもそもセールで 40%off だったのですけど、一脚だけアウトレット品があり、更に安かったのも今回の「決め手」となりました。愛煙家なので「メッシュ生地」に穴が開くのが嫌で組み立て後すぐにカバー?を掛けました。アウトレット品でしたが、座面のクッション部に凹んだ跡が少しある程度で個人的には良かったですし、部品の欠品も無く、問題なく組み立てる事が出来ました。カバーと言っても、古いロード用ジャージの再利用で、ひじ掛けは一旦外してジャージを被せてからジャージに切り込みを入れて、再度、ひじ掛けを取付けてます。ロード用ジャージの再利用なので、背もたれの背面側にポケットが付くのが地味に便利でお気に入りです。ヘッドレストのカバーには大きめのハンドタオルを使いました。手持ちのハンドタオルを使いましたが、見た目敵に色の濃いハンドタオルを別途用意するつもりです。購入前の想定通り、この椅子なら邪魔になりません。背もたれが薄いのでロッキングしても問題ありませんでした。大柄で重い私が座っても、今のところは大丈夫そうでう。嫌な軋み音も無いし、キャスターもスルスル動きます。唯一残念だったのは、それなりに大きな座面なのですが、背もたれが座面に被っていて、余り深く座る事が出来ないのです。ザックリ言えば座面に 5cm 位、背もたれが重なってます。腰回りのサポートの張り出しを一番少なくしてこの状態なので、適当な部材を買ってきて「自己責任」で背もたれを後ろに移設する事にしました。こう言う事を試す気になれるのも「組み立て式の安価な中華製品」だからかもしれません。早速、L型のアルミ材を手に入れて背もたれを約10cmほど後に下げました。画像でも判るように、加工前は座面の後部が背もたれに浸食されていて、実際の座面の前後長が足りなくて、自分としては浅く座る事しか出来ませんでした。座面と背もたれが完全に密着していて指の入るすき間も無い状態だったので腰のサポートを一番少なくしていました。対して、加工後は座面と背もたれの間にシッカリ余裕が有る状態で、腰かけたまま後ろに手を回すとジャージの裾を掴む事が出来るほど「すき間」が出来ました。加工後は腰のサポートを一番出した状態でもユッタリと腰かけて背もたれに寄りかかるような感じになりました。結果、加工前とは比較にならないほど、非常に快適になったのですが 10cm は流石に下げ過ぎで無難なのは 5cm 程度だったかもしれません。ですが、再加工は面倒なのでとりあえず、このまま使ってみます。このセッティングで、背もたれにもたれると、かなりユッタリした感じでPCでの動画視聴に良い感じなのですがキーボード入力時に背もたれを使う事は無いです。リクライニング機構は無いですが、ロッキング機構だけで「かなり寛げる」セッティングとなりました。加工前と比較すると深くユッタリと座れるようになったので大満足です。また、今まで使っていた「赤いロッキングチェア」母親宅に持って行き、ダイニングチェアとして使う予定なので無駄になりません。

2025.11.03

コメント(0)

-

サブカメラとして E-PL8 を選んで良かったと思う。

価格こそ安くなりましたがオークション等で、旧 OLYMPUS の外付けEVFの VF-2/3/4 シリーズが未だに出品されていて、入札もされている事を考えると E-PL8 を最終モデルとするアクセサリーポート2搭載モデルを使っていたり、新たに入手する人もまだまだ多いのかもしれません。私が E-PL8 を選んで良かったと思うのもアクセサリーポート2を搭載する最終モデルだからです。注意するべきは「ボディ内手振れ補正」で E-PL6 までの機種は非常に故障が多く、ほぼ全ての中古ボディは「ボディ内手振れ補正」が故障した状態で販売されていると認識した方が良いほどです。E-PL7 からは方式が変更になったのか、故障率は激減しますが E-PL5/6/7 は既に ”修理サービス期間が終了しているが一部部品が残っている製品(修理・点検サービス・診断サービスが可能な場合があります)” という状態で E-PL5/6 についてはボディ内手振れ補正は修理不可となっている事。とは言え E-PL8 も 2016.11. 発売ですから、来年あたりには修理不可モデルの仲間入りが濃厚ですけどね。そうなった場合 E-PL7/8 はデザインの好みで選べば良いと思います。昨年の「シャッターユニット交換キャンペーン」に 2014.09. 発売の E-PL7 が入っていなかった事を考えると、シャッターユニットが E-PL7 と E-PL8 で異なる可能性も有ります。そう考えるとボディ内手振れ補正が有効に動作する最後のアクセサリーポート2搭載機種として E-PL8 の存在価値は大きいと私は思っています。アクセサリーポート2に取り付けるオプションとして一番有名なのは冒頭に紹介した外付けEVFですが、動画撮影が一般的になった現在、一番のお勧めは、外部マイク端子とステレオピンマイクがセットとなっていた「SEMA-1」の存在に尽きます。パナの G100 は優れた内臓マイクと外部マイク端子を搭載しますし、バリアングル液晶だし、4Kにも対応していますけど、電子式手振れ補正でクロップが酷く、動画撮影するなら、パナライカの9/1.7 が必要になるでしょう。スマホやタブレットで視聴する為 YouTube に動画をアップする程度なら4Kは不要ですがマイク端子(そこに接続するワイヤレスマイクも)は必要だと言うのが私の考えなので m4/3 の小型機で動画撮影できる機材は SEMA-1 E-PL7/8 だけなのです。三脚固定ならパナの G100 の方が動画撮影には適していますが、静止画撮影時にレンズの手振れ補正しか使えないのが G100 の弱点だと私は考えてしまうのです。まぁ YouTube に上げるだけならワイヤレスマイクの使えるアクションカメラで良いし SONY のZV-1(初代)でも良いですが、ZVシリーズも初代と ZV-E1 以外は、ボディ内手振れ補正を搭載していません。お財布に余裕が有って、大きくて重たいレンズを使うのが平気なら ZV-E1 が良いでしょうけど SEMA-1 が入手出来たなら E-PL7/8 は小型軽量なレンズ交換式の動画機として極めて有効だと言うのが、私の出した答えなのです。ただし、背面液晶がバリアングルではなくて、自撮りモードの時に下に出るので三脚使用時は外部モニターが必須ですけどね。(;^_^Aと、言う事でアクセサリーポート2搭載カメラを持つ意味は SEMA-1 を「入手できるかどうか」で決まると考えています。流通量の少なかったアクセサリーなので入手がかなり困難なのです。正直な話、動画重視なら旧型 G100 + 9/1.7 や SONY ZV-1(初代)を選んだ方が無難です。でも「合体メカ」って「男のロマン」ですよね。ゲッターロボも3形態有ったし機動戦士ガンダム(初代)も出番は少なかったけどガンタンクやGファイターになりました。そう言う事です。本体に汎用ケージを付け、純正ピンマイクと外部マイクの母艦を付けた「動画撮影モード」SEMA-1 付属のステレオピンマイクを直接コネクタに刺すとノイズを拾い易くて、内臓マイクと大差ないので、ケーブル接続が基本となるのでケージ等が必要です。背景が黒くて SEMA-1 も黒なので、解り難くてすみません。本体に VF-3 を付けた「MFレンズ撮影モード」ガチで使うなら VF-4 が良いですが、コンパクトな VF-3 でも、この大きさになります。外付け故にチルト可能で、それが有利となる事も稀に有りますが、フラッシュと排他使用となる事が致命的な事も有るでしょう。本体にツインマクロライトを付けた「マクロ撮影モード」標準マクロの撮影距離でないと使い物にならないし、バッテリーを内蔵した汎用品が在り、その方が光量が多く使い易いですし、一般的にはリングライトの方が使い易いです。本体付属の FL-LM1 を付けた「フラッシュ撮影モード」後継機の様に「内蔵」されていた方が楽ですし、外付けならバッテリー内蔵で小型でも光量が多い機種が有ります。要するに E-PL8 は「女性受け」を意識したネオクラシックな外観とは裏腹に、アクセサリーポート2を搭載した事で「男のロマン」が詰まった最後の Pen シリーズなんです。(笑)

2025.11.02

コメント(0)

-

ミラーレスカメラを始めるなら、中古の OM SYSTEM がお勧めです。

今日はハロウィーンですが、今夜は雨模様でコスプレして騒ぎたい方達には少々残念かもしれませんね。でも、お巡りさんには幸いかもしれません。こういうイベントは本来嫌いではないので私も後40歳ほど若ければコスプレしていたかも?。と言いつつ、今回は撮影される側ではなく撮影する側で使うカメラについてのお話です。普通の人ならスマホのカメラで十分でしょうし、別にカメラが欲しいなんて思わないでしょう。個人的にも、動画撮影に興味があるなら、今どき流行りの「小型アクションカメラ」の方が魅力的だと思います。今回は「レンズ交換を楽しみたい」「予算は安ければ嬉しい」「でも性能であまりに劣るのは嫌」「大きくて重いのも嫌」という人に向けたご案内です。そんな用途に「OM SYSTEM」のカメラはお勧めできます。では、何故 Panasonic ではなく OM SYSTEM なのでしょうか。答えは簡単で Panasonic はAFが弱くて、ボディに手振れ補正を搭載していないからです。もちろん、最新の上級機はその限りではありません。と言うか価格や、大きさ、重さを無視した「絶対性能」なら Panasonic の方が勝ると考える方も多いでしょう。私も動画撮影や Leica レンズの魅力を考慮すると賛成です。ですが「レンズ交換を楽しみたい」「予算は安ければ嬉しい」「でも性能であまりに劣るのは嫌」「大きくて重いのも嫌」と言う条件だと Panasonic ボディは除外した方が良いのです。まず、マイクロフォーサーズの中古カメラボディを選ぶ上で重要となるのがボディ内手振れ補正の有無です。パナの小型ボディは G100 が田式手振れ補正を搭載していますが、静止画では有効とは言えず、既にディスコンですがGFシリーズもボディ内手振れ補正を搭載していません。パナ純正のレンズにはズームレンズの多くが手振れ補正を内蔵していますし、単焦点レンズもある程度なら手振れ補正を内蔵していますが、全てではないし、MFの中華レンズでもボディ内手振れ補ならば有効です。何よりも、パナの現行モデルでは唯一、小型の G100 以外は全てボディ内手振れ補正を搭載している事を考えても、ボディ内手振れ補正が良いのは間違いありません。次に、マイクロフォーサーズの中古カメラボディを選ぶ上で重要となるのが画素数です。選択するべきは現行モデルに代表される2000万画素機、少し前の1600万画素機で、どちらを選ぶかは「予算」と「画質への思い」によります。とにかくボディは低予算で、レンズに多くの予算を使いたいなら 1600万画素機です。画質への思いとなると難しいです。何故なら高画素=高画質とは言い切れないからです。スマホやタブレットで拡大やトリミングせずに鑑賞するだけなら1600万画素でも不満を感じる事は少ないでしょう。今回は 2025年も年末に差し掛かった時期と言う事で 2000万画素機に絞って中古カメラサイトの「CAMERA fan」に掲載されていた価格を参考価格として、おすすめポイントを紹介しています。現在 OM SYSTEM の2000万画素センサーには大きく2種類に分類されます。●初代OM-1で初採用された、裏面照射積層型 Live MOS センサー。 OM-1. OM-1Mk.Ⅱ. OM-3. だけが搭載しています。画質最優先なら此方が本命です。●従来の Live MOS センサー。 OM-5. OM-5MkⅡ. E-M10Mk.Ⅳ. E-M1Mk.Ⅲ. E-P7. に搭載されています。小型・軽量なら こちらが本命となります。次に中古価格の安い順に記載していきます。⓵E-P7(現行モデル)TruePicⅧ ¥68,000-~81,800- 名機 Pen シリーズにつらなるボディです。EVFは搭載されず、後付けも出来ません。ですが 「CPボタン」の先駆けともいえる「プロファイルコントローススイッチ」を搭載しています。 一時期 E-P7 が高騰しましたが今は落ち着いたようですね。サブ機にお勧めですがEVFが不要 ならばメインとしても十分です。②E-M10MarkⅣ(現行モデル)TruePicⅧ ¥72,800-~94,000- E-P7 のベースモデルです。一時期 E-P7 が高騰した事が在りましたが今は落ち着いたようです。 メイン機にするならEVFを搭載した本機の方が良いと思います。防滴性能を必要としないなら 本機で十分です。③E-M1MarkⅢ TruePicⅨ ¥79,800-~115,000ー 二世代前とは言え最上級機がこの価格はお値打ちかも。センサーにこだわりが無ければ、上質な 感触を楽しめるし、画像処理エンジンも新しいので「鳥撮影」を安価に始めるならお勧めです。④OM-5(初代)TruePicⅨ ¥81,000-~110,000- 防塵・防滴が必要ないなら②との価格差と実機の質感の違いで選べば良いでしょう。二世代前の E-M5MarkⅢも選択肢に入れても良いと思います。既に手放してしまいましたが、私は OM-5 の スペックを十分に吟味して、あえて E-M5MarkⅢを選びました。⑤OM-5MarkⅡ(現行モデル)TruePicⅨ ¥135,000-~148,500- 欧州からの輸出規制に対応する為 USB-C になった。と同時に「CPボタン」が搭載されました。 今なら USB-C 対応と「CPボタン」搭載、TruePicⅨ の搭載を考慮して OM-5MkⅡを選ぶかも しれません。一般的には OM-3 の評価が高いですが、センサーは良くてもEVFが駄目なので、 「ライブGND」より「中古価格」と「小型軽量」を選べば、私的には「アリ」なのです。以上が Live MOS 搭載機です。個人的には従来型の m4/3 型センサーでは 2000万画素と 1600万画素で「大きな優劣」は無いと考えます。画像処理エンジンの進化で従来型センサーでも 2000万画素センサーを実用レベルとしましたが、後述の裏面照射積層型 Live MOS センサーと比較できるレベルには至らないです。所有する OM-1 と所有していた E-M5MarkⅢ と所有する E-PL8 での比較で、あくまで私個人の JPEG 撮って出しをメインとした感想ですけどね。センサーだけではなく、画像処理エンジンの新しさ、ボディ内手振れ補正の方式と段数も、画質に大きな影響を与えます。手持ち撮影に限った話をすれば中望遠程度まではボディ内手振れ補正が優勢で、超望遠になるほどレンズ内手振れ補正が有利になりますけど、現在ではボディとレンズの協調補正が超望遠レンズのトレンドになっています。ボディ内手振れ補正には3軸と、より強力な5軸が有ります。レンズ内手振れ補正は基本的に2軸です。故に超広角から中望遠まで有効で、撮影レンズを選ばないボディ内手振れ補正が、より有効であり、中級機以下でボディ内に手振れ補正を持たないPanasonic 機を除外しているのです。例えば、安価で描写の楽しい「MF中華レンズ」でも、ボディ内手振れ補正なら有効なのです。また、メーカーの修理対応が終了した機種はどんなに安くてもお勧めしません。みんな大好きなPEN-F は 2000画素機ですが修理対応が終了しているので、私に言わせれば限りなくジャンク品に近しい物件です。1600万画素機では、E-M1. E-M5Ⅱ. E-PL5. 6. 7. E-M10. E-M10Ⅱまでは修理サービス期間が終了していますけど、一部部品が残っている製品で、修理・点検サービス・診断サービスが可能な場合があります。これより古い機種は、修理サービス期間が終了し部品も残っていないので、修理・点検サービスだけでなく診断サービスも受けてもらえません。私が所有する E-PL8 ですが 2024.9.9-11.29 に行われていた「シャッター交換キャンペーン」にてシャッターユニットを交換しました。料金は通常の約 50%OFF、返送料は先方負担というお得なキャンペンーンで、しかも、シャッター交換の上、各部点検、清掃、ファームウェアのバージョンアップまで実施。ウチもそうでしたが、現時点でシャッター故障が発生していない場合でも希望があれば交換してくれました。修理保証と同様の 6カ月間保証も付きます。対応機種は PEN-F \15,400-. E-PL8. E-PL9. E-PL10. E-P7 \13,200- と「お値打ち」で、おかげでウチの E-PL8 はグッドコンディションです。このキャンペンから予測できるのは「旧オリンパス製品」のサポートは早々に終了したいと言う考えです。なので中古とは言え現行機種か、古くても2世代前までが「妥当な選択枝」です。現在、2000万画素機で唯一 PEN-F のみ、修理対応が終了していますが、今ならシャッターユニットがまだ残っているかも。 PEN-F のユーザーさんは、シャッター回数がボディで確認できますから現時点で故障していなくても部品が有る間に交換した方が良いと思います。但し、修理料金は通常料金の31,350 円の可能性が高いです。各自で確認して下さい。此処からは裏面照射積層型 Live MOS 搭載機。「PROレンズ」を使って撮影すれば「ボケ量」の差以外で画質の違いを簡単に見分ける事は難しいでしょう。予算が許せば「本命」はこちら。⓵OM-1(初代) ¥136,000-~159,800- 最新センサーを搭載した一世代前の最上級機がこの価格は「お値打ち」だと思います。 「ライブGND」とAIAFに興味がなければ、本機で無問題だと思います。②OM-3(現行モデル) ¥188,100-~214,800- やっと市場に出回り始めたって感じで、まだ高値安定ですからキャッシュバックキャンペーン等 を利用して新品を購入した方が良いかもしれません。コンピュテーショナルフォトを気軽に切り 替えてさつえいしたいなら「CPボタン」はマストな装備かもしれません。個人的にはEVFが 現行の最下位モデルと同じなので、現在の中古価格では魅力を感じません。③OM-1MarkⅡ(現行モデル) ¥196,900-~240,000- 中古価格が20万を超えてくると Panasonic の上級機も選択肢に入ってくるのが悩ましいです。現在の私はメインが OM-1(初代)で、サブが E-PL8(1600万画素)です。この2台では使用するレンズも全く異なります。今回はミラーレス入門と言う事で、色々な意味で入手し易い「中古ボディ」を紹介していますが、本来は「使いたいレンズ」を決めて、そのレンズが使い易いボディを選ぶのが本筋だと私は思っています。例えば「野鳥撮影」を本格的に行いたいのなら、必ず、レンズを先に選んでください。40-150 / 2.8 Pro や 300 / 4.0 Pro あと 100-400 / 5.6-6.3 IS なら中古の球数も多くそれなりに選択肢の幅がありますし、ボディも E-M1MkⅢ で問題ありません。ですが、最新にして最良と思われる 50-200 / 2.8 IS Pro を選ぶなら、レンズ性能を最大限発揮させるためにも、ボディは最新センサー搭載機を選ぶべきでしょう。M.ZD 300mm F4 IS PRO(中古)+ E-M1MarkⅢ(中古) ¥296,800-M.ZD 50-200mm F2.8 IS PRO (新品)+ OM-1(中古) ¥549,820-どちらも参考例ですが、ほぼ「最安値」だと思います。フルサイズ機なら「100万コース」でガチの「野鳥撮影」とはこう言う世界です。金持ってそうな「オッサン」が多いのも納得。何より、ボディの購入金額よりレンズの購入金額の方が、下手をすれば数倍にもなるのですから、ボディを後回しにするのは当然だと思うのです。普通の「Proレンズ」を選んでも「RAW撮りPC現像」が前提なら、ボディは 2000万画素機から選んでも特に問題ありませんが「JPEG撮って出し」なら最新センサー搭載機を選ぶべきです。パンケーキズームや小型単焦点レンズを選ぶなら、ボディも小型・軽量な方が良いですね。そして、実際に中古で購入する場合「レンズセット」が別々に買うよりお得な事も少なくないので検討してみてください。では、良い m4/3 デビューをお祈りしています。(^^)

2025.10.31

コメント(0)

-

ファームウェア 「1.8」がアップされていました。

気が付いたら、初代OM-1の新しいファームウェア「1.8」がアップされていました。基本的には M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO への対応がメインですけど「安定性の向上」も「お題目」として記載されています。OM SYSTEM のサイト情報によるとVer.1.8(2025/9/10)M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mmF2.8 IS PRO使用時のSH2 50fps連写に対応しました。動作の安定性を向上しました。とのことです。この「動作の安定性を向上しました」と言うのが「何の」安定性を向上させているのかが、とても気になります。個人的には「顔・瞳検出」の安定性が向上していたら嬉しいです。同様の文言は Ver.1.6 でも使われていました。Ver.1.6(2024/4/11)動作の安定性を向上しました。スマートフォン接続のセキュリティレベルを選択可能にしました。Wi-Fi接続できない場合には「WPA2」を設定してください。取扱説明書を更新しましたのでご参照ください。OM-1取扱説明書ダウンロード私はOM-1のファームウェア Ver.1.7 登場時に中古価格は「底値」だと判断して Ver.1.6 仕様の中古OM-1をゲットしましたが、全く使わずに Ver.1.7 にアップデートしてしまったので Ver.1.6で、どの程度「動作の安定性が向上」したのか知りません。予想出来るのは中古市場の価格に影響が無かったと言うか、変わらずに中古価格が下がり続けたので、ユーザーは納得できなかったのでしょう。当時はケースバイでしたが E-M1 Mk.Ⅲの中古価格の方が高かったと記憶しています。上記アップデート項目に対して Ver1.7 のアップデートは下記の通り。Ver.1.7(2024/8/29)S-AFとC-AFの(オールターゲット) 時の、主要な被写体に対するAF性能を向上しました。撮影時の(消去) ボタンでのメニュー操作に対応し、右手でのメニュー操作を可能にしました。[ MENU > (歯車タブ) > 1.操作 > ボタンの設定 ] から設定可能です。「消去ボタンに MENUボタン機能を割り当て、撮影時に右手でメニューを呼び出す方法 (OM-1)」をご参照ください。また、取扱説明書(ver1.7)の347ページにも掲載しています。OM-1取扱説明書ダウンロード手持ちハイレゾショットの合成アルゴリズムを改善しました。その他カメラの動作安定性を向上しました。このアップデートで一番評価が高かったのは「S-AFとC-AFの(オールターゲット)時の、主要な被写体に対するAF性能を向上しました。」です。少なくとも、他メーカーと比較できるレベルに追いついただけですが、今まで搭載されていたAF性能は「Mk.Ⅱ」並みになった。と言う事で、中古市場で「初代」の評価がゆっくりとですが向上しました。また E-M1 Mk.Ⅱや Mk.Ⅲユーザーから好評だったのは「撮影時の(消去) ボタンでのメニュー操作に対応し、右手でのメニュー操作を可能にしました。[MENU > (歯車タブ) > 1.操作 > ボタンの設定 ] から設定可能です。」ですね。コレで、ようやく「初代」は非常に多かった E-M1 Mk.Ⅱユーザーの理解を得られたと思います。個人的には「手持ちハイレゾショットの合成アルゴリズムを改善しました。」も嬉しいです。最終的には「その他カメラの動作安定性を向上しました。」と合わせると「ライブGND」が不要なら「初代」でも「実用に耐える」という評価に収まりました。まぁ E-M1 Mk.Ⅲと同等か、少しマシな程度ですが、オールターゲットのAF性能向上で差別化が出来たのかなと言う感じです。今回の「動作の安定性を向上しました。」は、現行モデルであるOM-3との位置関係にあったと「CPボタン」や「ライブGND」は別として「基本性能」でOM-3から大きく劣るのでは問題アリとの判断がメーカー内で浮上したのではないでしょうか。OM-1Mk.Ⅱに、性能が近づいてしまうとしても、既に廃番モデルで「炎上騒ぎ」が収まった処でのアップデート。おそらくですがOM-1Mk.Ⅲでは「CPボタン」を搭載してくるでしょうから、AF性能のさらなる向上は当然として、今後 OM SYSTEM のミラーレスは「CPボタン」が、一つのキーワードになるのかなと愚考しています。であれば「CPボタン」を持たないOM-1Mk.Ⅱも「初代」共々「過去モデル」と言う扱いとしてしまえば、今さら「初代」の性能が多少 Mk.Ⅱに近づいても問題なし、それよりもOM-3との差別化が重要だと考えても不思議はないのかなと愚考します。今更「初代」のAIAFに「人物」を入れるのは無理だと思いますけど、今回のアップデートで「顔・瞳AFの性能・安定性」が向上していたら嬉しいです。と言う事で「初代」OM-1のファームウェア Ver.1.8 登場のお話でした。

2025.10.29

コメント(0)

-

SPスタンド LS-EXA3 をゲット♪

本来、このSPスタンドは EX-A3の為に作られたもので、現在は同じ品物が LS-EXHR99 の型番で販売されています。対象機種は EX-HR9. EX-HR5. EX-N1 / N5 / N50. EX-AR7.EX-AR3. EX-AK1. EX-BR3. EX-BK1. SX-WD30. X-WD9VNT. の為に作られたオプションなのですけど EX-S1 のSPを縦にした時の寸法が 122x155x236 で、このSPスタンドの寸法が 120x43mmx232 で横幅で 2mm と奥行で 4mm ほど出ますが、ほとんどジャストサイズになっているのです。で、本来このスタンドは一万円前後ほどのお値段なのですが、某オークションで半値以下で落札出来てしまい、ウチにやって来る事になったのです。まさか落札出来るとは思わなくてラッキーって言うより「えっマジ?」って感じでした。(;^_^Aまぁ、SPスタンドと言っても 30mm 厚のMDFボードに、真鍮製インシュレーターを組み合わせ、設置側はフエルトが、SP側にはインシュレーター上にコルクスペーサーが貼ってあるだけなので、見た目を意識しなければ、もっと安価に作成する事も可能なのでこの値段で間違って落札出来たら市販のインシュレーターを色々試すより良いかな?って感じで入札したのです。インシュレーターなんで、安く済まそうと思ったら、片側に5円玉を3枚、ペアで \30-から実現可能ですが、専用品としてチューニングされている安心感が有りますし、何より実勢価格で一万円前後する品物ですから、見た目が奇麗で素敵ですね。単体での姿。SP置いたら見えないけど中央にプリントされた「Victor」のロゴが素敵。重量はカタログスペックだと、単体で約 760g との事で、ウチの設置環境だと、MDFボードのご利益がありそうだと思っています。(実際には真鍮製インシュレーターの効果が大きかった)まずは直置きで縦位置に設置して違いを確認してみました。縦置きにしただけでも全体に重心が下がり、音場定位が向上する事を確認できたので、横置きは設置場所の影響を受け易いと言う事かもしれません。最後に今回のSPスタンドを設置してみました。元は横置きSPとは思えない姿に感じます。横幅が 2mm ほど大きいはずなのですが、前面が緩やかなラウンド形状になっているので上記画像だと逆に細く感じるほどですね。実際には「丁度良い」感じで、本当に良い雰囲気です。知らない人が見れば「専用品」と思う事でしょう。奥行も良い感じで、正にジャストサイズ。側面の「ゴム脚」はご愛敬と言う事で。(;^_^A気になる実際の効果ですが、ウチの環境では「効果絶大」でした。入手して大正解です。このスピーカーはヘッドユニットとの見た目のマッチングを無視できるなら、縦置きが「正解」だと思いました。縦置きにしただけでも、低域がの質が向上しつつも量感が増え、音場定位も向上し、人のの声が背景の音に全く埋もれず、とても聴き易くなりました。更に本SPスタンドを介在すると、生々さに拍車がかかります。まるで対面で歌ったり話したりしているような臨場感です。また、真鍮製の脚の成果と言いますか中高域から高域にかけては、美しい響きを伴って奇麗に伸びる雰囲気で、大げさに言えばソフトドームツィーターだけではなくてホーンツィーターまで足した様な奇麗な高域です。(あくまでイメージです)ヴォーカル域でのウッドコーンの艶っぽさに美しい高域を乗せて、低域はバランスを取る為、量感を増やしたような感じです。Apple Music のハイレゾロスレスで聴く Jazz はピアノの高域やシンバルの響きが奇麗ですし低域も向上した中高域とバランスが取れる良い塩梅で量感が増しているので、ウッドベースも良い感じに響きます。小さな 8.5cm SPだと思えばこれ以上ない結果だと思いました。フルレンジSPなのでモニタースピーカーの様に定位が良いのは、ある意味で当然ですけど、JPOP ではヴォーカルに掛けた、リヴァーブやエコーの量とか質まで感じる事が出来ますし、ブレスの吐息までしっかりと聞き取れます。。そして音場は欧州系SPの様にSPの外と奥に広がる感じとなりました。はっきりと言えば「まるで別物」のSPかと錯覚するほどに全てが向上しました。ですが、弱点もあって「ぼっち・ざ・ろっく」の「あのバンド」では、ボッチちゃんが奏でる冒頭のギターソロでエフェクターの効きが強調され、何だかグシャっとして聞こえました。Apple Music のロスレスより Prime VIDEO でアニメを視聴した方が良い塩梅です。では、「ロックが苦手」なのかと言えば「ロックはレディの嗜みでして」のOPは AppleMusic で視聴してもドラムもギターも良い感じで、しかもヴォーカルが埋もれない良い塩梅でした。でも、全般的にアニメの楽曲は Apple Music で聴くよりも Prome VIDEO だったりYouTubeで視聴した方が良好な結果になる事が多いです。今回の設置方法では、ソースのクオリティに対してシビアになってしまったかもしれません。録音が良いとされるアルバムでは非常に良い感じですし、クラシックやJAZZも良いです。ピアノ、女性ヴォーカル、アコースティックギター、ヴァイオリン、金管楽器全般などなど、実に良い。SPスタンド(と言うか一体型インシュレーター?)を足しただけなのに3時間近く、色々な楽曲を改めて聴いてしまいましたし iPad の小さな画面で音楽が印象的なシーンを視聴したり YouTube の 1st Take を視聴したりしたのですけど新たな発見があったりして楽しかったです。正に「聞き惚れる」ってヤツですかね。家には音楽を聴く用と映画やアニメを視聴するようにシステムが複数あるのですけど、今までボンヤリしていたウッドコーンシステムが「ガチで音楽を聴く」為のシステムとして確立したなって感じです。このSPを縦置きする機会を与えてくれただけでも、このSPスタンドを入手した価値があったと思いますし、それだけ元の設置環境が悪かったと言う事かもしれませんが、SPの設置環境に自信が無ければ、手に入れる価値は「アリ」だと思います。若干ながら低域の量感を増やし、中高域には「ウッドコーンらしさ」と言われる艶感を足してくれるのですから、SPの設置について自信が無かったり、色々と考えるの事が面倒ならば、お高いですけど「専用品のご利益」は有ります。ウッドコーンスピーカー専用の艶っぽさや、色っぽさを意識してチューニングされたSPベースです。と言う事で、あまり宜しくない設置環境では優秀な結果を出すと思いますが、音に対する評価も設置環境も千差万別で基本的に「同じ環境」と言うのは有りません。ウチは偶然にも最大級の効果が出ましたが「以前から使ってた安価なインシュレーターの方が良いじゃん」って思う人も居るでしょう。私は良い物だと思いましたが、導入は「自己責任」でお願いします。正直な話をするとヘッドユニットを換えた事で音質が向上して、逆に欲が出てしまって9cmユニットのウッドコーンSPシステムに入れ替えようかと真剣に悩んでいました。まぁ、それ故の前回のブログだったりする訳ですが、今回のSPスタンド LS-EXA3 の導入で「もう、これで良いかな」って気になり始めています。今後も9cmユニット搭載システムの物色は時々行うと思いますが、よほどの「出物」に出会わない限り、ウチのシステムは「コレで決まり」かもしれません。と言う事で、落札出来なくても良いかなぁ位の気持ちで安価な価格で入札したのに何故だか落札出来てしまった LS-EXA3 ですが、本当に良い品物でした。

2025.10.27

コメント(0)

-

OLYMPUS 本革ボディジャケットを改造してみた♪

私が m4/3 のサブ機としている E-PL8 ですが、去年の11月にメーカーキャンペーンを利用してシャッターユニットの交換を行ったので絶好調です。で、この E-PL8 のケースとして使っているのが、メーカー純正の本革ボディジャケットなのですが、ストラップ取り付け部を利用した固定方法だとケースとボディの固定が甘くて気に入りませんでした。それにケースの上からクイックシューを取付て使用したいのですよね。ですが、クイックシューを付けてしまうとケースを外すのが面倒になり、今度はバッテリーや記録メディアへのアクセスが面倒になってしまいます。 ULANZI F38 / F22 共用クイックシューの取付も苦労しました。完成当初は専用USBケーブルを使用してPCにデータを取り込み、バッテリー交換は面倒ですがその都度クイックシューを外してケースも外していました。データの取り込みは特に問題を感じませんでしたが、やはりバッテリー交換が面倒です。なので、サードパーティ製ケースで採用されているケース底面のバッテリー部をフラップ化する改造を施してみました。コレでケースを付けたまま、バッテリーと記録メディアにアクセスできます。現物合わせで加工を開始したのですが、読みが甘くて追加加工をしながら仕上げたので、結構な時間を要してしまいました。また、底板に厚みが有ったのでバッテリー交換時にはクイックシューの向きを90°回さなくてはなりません。それでもケースを外したり戻したりするよりは楽になったし、メディアの出し入れなら普通に出来るので良しとします。(;^_^A何とか仕上がりましたが、合皮で問題を感じなければ初めから完成されているサードパーティ製品を入手した方が良いですね。私の場合は中古の純正ボディジャケットをも安価に入手したので改造してみました。まぁ、自分で使う分にはギリ合格ですかね。。。

2025.10.26

コメント(0)

-

JVC Victor のウッドコーンスピーカーについて

ウチでは 8.5cm 横置きバスレフ型エンクロージャーである JVC EX-S1 のSPを現在はiPad(Youtube/Apple Music)⇒ Hip-Dac(DAC) ⇒ AIYIMA A07 MAX(AMP)と言うセットで鳴らしています。純正ヘッドユニットで鳴らしていた頃と比べるとウッドコーンらしさと低域の量感は薄れ、その代わりワイドレンジなSPになったと思います。まぁ、ワイドレンジと言っても 8.5cm シングルコーンですから限界は有りますけども、定位の良さとウッドコーンの艶っぽさを残す、私にとっては好ましい音楽を聴かせてくれるシステムになっています。純正の組み合わせとの違いを端的に言えば、よりモニターライクになったと思います。ウッドコーンはそれなりに人気があるらしく現在 PARC Audio さんから単体フルレンジユニットが販売されていますが、今回は JVC Victor さんから販売されたフルレンジSPについて書いてみたいと思います。現在、新品が購入出来るのは Victor EX-HR10000 / HR99 と JVC EX-S55 の3機種に限られますが、今回は初代 EX-A1 から続くウッドコーンSPをフルレンジ 8.5 / 9 cmに限定して書いてみました。まずSPユニットの種類ですが、サランネットの違いまで考慮すると15種類でした。なお、縦型エンクロージャーのサランネットにはSPユニットのサイズに関係なく互換性があります。●縦型エンクロージャー用8.5cm 最初期モデル。唯一の防磁型。 個人的には中古でも割高なのでお勧めしません。サランネットは四角形。 EX-A1. 120x161x239 1.6kg●縦型エンクロージャー用8.5cm 第二世代。サランネットは四角形。 キャビネットが天然無垢チェリー材の AK1 と、MDF材ピアノブラック仕様の BK1 が 存在する BK1 の重量表記は誤りだと思われる。第二世代より奥行が短い。 EX-AK1. 120x161x239mm 1.7Kg EX-BK1. 120x161x239 2.0Kg●縦型エンクロージャー用8.5cm 第三世代。サランネットは円形。 防磁仕様を排しマグネットを大型化、エンクロージャー(箱)も大型化された。 EX-N1/N5. 120x161x246 1.7Kg ・N5 はヘッドユニットがブラック。 キャビネットのフロント、天板、底板にチェリーの天然無垢材を採用した上位モデル。 EX-S1000. 120x161x246 1.7Kg●縦型エンクロージャー用8.5cm 第四世代。サランネットは円形。 ウッドブロックが採用されました。縦型8.5cmユニット採用SPの最終モデルで、 奥行きが一番長く、結果、重量も一番重い。 EX-N50. EX-HR5/HR55. 120x161x248 1.8Kg 初代 A1 だけ、箱がやや小さいです。世代を経るごとに重量が100gずつ重くなっている ので、それなりに進化しているのだと思うけど、中古市場の C/P を考えると個人的には 微妙な存在です。音色の違いは確実にあるようで HR5/HR55 のSPが 8.5cm ユニット ではベストかもしれません。●横型エンクロージャー用8.5cm 第一世代。 チェリー材の響棒とともに補強板や補強桟が組み込まれています。私も使っていますが、 安価に入手できる可能性が高いので悪くない選択肢だと思います。 EX-S1. 155x122x236 2.0Kg●横型エンクロージャー用8.5cm 第二世代。 ウッドブロックと補強桟、四方留め構造でキャビネットの合成アップ。OFCワイヤー採用。 チェリー材の響棒を排し、代わりにウッドブロックが採用されました。 EX-S5/S55. 140x110x276 2.0Kg こちらはコスト削減の為か重量は変わりませんけど S5 / S55 ではエンクロージャーが長く なっています。SPユニットは専用設計の新型で、個人的には EX-S1 のSPは EX-A1 比較 でも決して悪くないと思っています。寸法的にも EX-A1 のSPを横置きにしたサイズに近い のでSPユニットが新しい分だけ良いのかもしれません。 エンクロージャーの容量的には縦型が勝り、重量的には横型が勝ると言う図式になってます。 横型SPはヘッドユニットのクオリティが低いので単体運用する事で化けるSPです。 現行モデル以外では EX-HR5 の修理期間が 2027.12 までで、その他の機種は全てメーカー 修理が出来ません。●縦型エンクロージャー用9cm 第一世代 進化したフルレンジウッドコーン、との記載があり、天然無垢材のフラッシュサーフェス ・スピーカーキャビネットが採用され、サランネットは円形。 EX-A3. 120x161x267 1.8Kg●縦型エンクロージャー用9cm 第二世代 低音の質感を向上する竹響板を採用した天然無垢チェリー材キャビネットになりました。 重厚な低音と高解像度を実現するメイプル材による木製吸音材も採用されています。 どちらもサランネットは円形。 EX-AR3. 120x161x267 2.0Kg EX-BR3. 120x161x267 2.0Kg キャビネットがMDF材のピアノブラック仕様*同一世代としたがエンクロージャーの仕上げが全く異なるので鳴り方は違うと思う。●縦型エンクロージャー用9cm 第三世代 異方性振動版とウッドボイスコイルが採用されましたが、ウッドブロックはまだです。 なお EX-A3Ltd のサランネットは円形で EX-AR7 のサランネットは四角形。 EX-A3Ltd. EX-AR7. 120x161x264 2.0Kg●縦型エンクロージャー用9cm 第三世代上位モデル。 第四世代SPへ更にポールピース上部メイプル吸音素材、不均一コルゲーションダンパー、 スプルース縦目響棒を採用した上位モデル。サランネットは AR7 と同じく四角形。 EX-AR9. 120x161x264 2.0Kg●縦型エンクロージャー用9cm 第四世代 異方性振動版に次いで、ウッドブロックが追加された最終モデル。 ウッドブロックの材質にメイプル材と、レッドオーク材の違いがある。 EX-HR11/HR10000. 120x161x264 2.2Kg ウッドブロックがレッドオーク材。 EX-HR9/HR99. 120x161x264 2.2Kg ウッドブロックがメイプル材。上記システムは、全てヘッドユニットとセットで音響特性を決められていて、ヘッドユニットを一般なAMPに変更すると、安価なモデルやDVD搭載のAV対応モデルほど、ウッドコーンらしさを残しつつモニターライクな音に変わります。逆にヘッドユニットを一般的な小型SPに繋ぐと、人の声をを中心として音楽性豊かに響く傾向となりますが、好みが別れる癖のある音作りと言えるかもしれません。初期モデルはDVDに対応したAVモデルなので音作りも人の声を意識して作られているのだと思います。中期のネットワーク対応モデルや、搭載ドライブがCDに変わってからのモデルは純粋に音楽を意識していると思われるのでヘッドユニットとセットで音楽を楽しむのであれば考慮した方が良いかもしれません。古い機種を選ぶ場合はメーカー修理がほとんど終了しているのでDVDドライブやCDドライブを搭載しないモデルを選ぶと言う選択肢もあるのですが、その場合はSPユニットが 8.5cm か2ウェイSPに限定されてしまうのが悩ましいです。JVC Victor のウッドコーンスピーカー製品群は総じて「楽器」としての意識が高く「響き」や「余韻、艶」といった感性に訴える部分を重視しています。ですので自宅に近い環境で、好みの音楽を聴いて確認するのがベストですが、個人的には欧州製品に似た、音楽性豊かな製品としてお勧めしたいです。オマケとしてウッドコーン搭載2ウェイSPについて書きますと、2ウェイ2SPモデルにバイアンプ対応型とネットワークの入った通常モデル。AV向きと思われる2ウェイ3SPモデルが存在します。ウッドドームツィーターには大変興味があるのですけど設置スペースが無いのでウチへの導入は考えていません。フルレンジウッドコーンシステムは音楽再生に妥協はしたくないけど、ガチでオーディオに予算を費やしたくないライトユーザーには良い選択肢になると思います。

2025.10.24

コメント(0)

-

音の良い USB-C マグネットアダプター。

先日 iFi-Audio Hip-Dac の別売 USB-C ケーブルをゲットした訳ですが、経由するマグネット接続のアダプターもアップグレードしました。何故かと言えば、マグネットアダプタ無しの状態と比較して明らかな劣化を感じたからです。とは言えL型アダプタ無しでは設置に支障が有るので音質に与える影響が少なそうな製品を改めて探す事にしたのです。と言う事で、今までは円形コネクターの 9Piin 型を使用していたのですが、今回は 24Pin 設計で8K@60Hz 映像にも対応した物を選んでみました。どちらもL型ですが、材質が異なります。画像中央はアルミニウム合金製で画像右は亜鉛合金製です。事前の予想では金額も高め出し亜鉛合金製の方が良さそうだと思っていたのですが、実際にはアルミニウム合金製では、ロスを全く感じる事なく、亜鉛合金製では S/N は若干向上したように感じましたが、ローパスフィルタを掛けたような感じに思いました。外部ノイズを拾うような環境では亜鉛合金製が良いと思われますが、家ではアルミニウム合金製を Hip-Dac で使う事にしました。亜鉛合金製の方はBGM用SPで使います。こちらはTONEコントロールが有るので低域を少しブーストしてバランスを取りました。結果的にどちらも音質向上を果たしたので大満足です。

2025.10.17

コメント(0)

-

ULANZI FALCAM F38 / F22 システム導入。♪

この ULANZI FALCAM F38 / F22 システムは俗に言う「クイックシュー」の部類ですが、従来と異なるのはシステム化されている事です。クイックシューはフィルムカメラ時代に HAKUBA のクイックシューだったり、ハッセルのクイックシューを使っていましたけど、デジカメは高感度ISOが気軽に使えるので三脚の出動機会が激減しクイックシューも使わなくなっていました。まず ULANZI FALCAM F38 システムですが、一般的なクイックシュープレート以外にクイックリリースショルダーストラップタイプV2、カメラホルダーバックパッククリップキャプチャー型更に新型のバックパックストラップクリップ カメラホルスターV2、クイックリリース折り畳み式ハーフケージキット、動画撮影用ケージ、ジンバル用プレート等、様々な製品とオプションが登場しています。また、似た構造で小型機材用の F22 と、主にビデオ機材向けの F50 もあります。ショルダーストラップタイプV2とninjaストラップの組み合わせ。自転車でカメラを持ち歩く時に便利そうなので、ショルダーストラップタイプV2とninjaストラップをセットで導入しました。ですが、考えてみたらカメラを「むき出し」で持ち歩く習慣が無いのでショルダーストラップタイプV2と ninja ストラップは無駄だったかもしれません。(;^_^AF38 のベースは新型1個と従来型1個を購入しそれぞれを比較しました。結果として、屋外で使用するメインの三脚にはプレートロックの使い易さと安心感で新型を選びました。ですが、私の運用方法では価格ほどの差は感じなかったので、安価な従来型を2個追加して、小型三脚とミニ三脚に取付けています。新型の方が良く出来ていて安心感があります。屋外運用メインなら新型をお勧します。屋内ではプレートロックしないで使ってますが、従来型では数mmリリースボタンが押されるだけでロックが解除されてしまいますので屋外運用ではプレートロックが絶対条件でしょうね。対する新型は、プレートロック自体も楽ですが、ある程度シッカリとリリースボタンを押さないとロック解除されないので、万が一プレートロックを忘れても安心感があります。私が F38 で使用するボディは OM-1 と E-PL8 で、どちらもケースの上からクイックシューを取り付けています。特に E-PL8 の純正ケースは、運用していてケースの「遊び」が気になっていたのでクイックシューが付くように加工する事でカメラとケースがしっかり固定できるようにしました。OM-1 の TP Original ハーフケースにはサクッと取り付けできました。クイックシューを取り付けてもバッテリーへのアクセスは問題ありませんでした。流石の造り込みだと思います。このケースは小指の遊びが解消され持ち易くなるのも気に入っています。E-PL8 の純正ケースに F38 / F22 共用クイックシューを取付けるのには苦労しました。背面液晶の「自撮りモード」を生かす為には純正ケースしかない訳ですが、このケースの取付方法は「遊び」が多いのが気に入りませんでした。ケース自体はフェイクレザーではなく本革ですので質感は非常に良いのにケースとボディの取付に微妙な「遊び」が有るのが嫌だったのです。この加工でボディとしっかり一体化したので個人的には満足していますが、バッテリーやメディアへのアクセスは面倒になったので、PCへのデータ移動はケーブル接続で対応しています。バッテリー交換は「諦めモード」です。それでも、ケースがボディにシッカリ保持されたし、私は手が大きいのでケースがあった方が使い易く、そのケースを固定する方法としてクイックプレートをケースの上から付ける加工を行いました。ですが F38 のクイックシューでは前後に飛び出してしまうので F38 / F22 共用クイックシューを使用しました。そのままでは長さが足りなかったので取付ネジを交換・加工しています。このクイックシューは共用なので F38 と F22 の両方で使用できるのが便利です。今回の様に一般的な F38 シューよりも奥行きを短縮できるのが便利な場合もあると思いますし。ケージや小型三脚では F38 を使い、ミニ三脚で F22 を使うって感じで、コンパクトな E-PL8 には良い選択になったと思います。若干シューが邪魔ですが自撮りモードがそのまま使えます。まぁ E-PL8 で自撮りモードを本当に使うかは何とも言えないところですが、せっかく搭載されている機能をスポイルするのも嫌なので加工を頑張りました。主に小物撮影や動画撮影に便利そうなので「折りたたみハーフケージ」も入手しました。LED照明や外部マイクをハーフケージに取り付ける為 F22 を使う事になります。この、折り畳み式ハーフケージは、手持ちの OM-1でも E-PL8 でも使える優れもので、汎用性と利便性に優れるのが良いと感じて購入しました。仮に、機材に変更が在っても継続して使用出来る可能性が高く F38 システム対応で簡単に脱着が出来るのも非常に良いのです。このハーフケージを使う場合は F22 接続が一番楽で確実なので F22 もある程度揃えました。動画撮影で、外部マイク、外部モニター、ビデオライト、等をカメラに付けるにはケージが無いと始まりません。外部マイクは必須として、バリアングル液晶でもモニター出来ますが外部モニターも有ると無いとでは利便性が大きく異なりますし、ビデオライトも同様です。小型のビデオライトは自撮りから、せいぜい1m程度の距離が限度なのでモニターとビデオライトを同時に付ける事は多くないですが、外部マイク+ビデオライト、外部マイク+外部モニター、と言う組み合わせは多いのでミラーレスで動画撮影するならケージがあった方が良いです。まだ機材が揃っていないので、とりあえずケージだけを付けてみました。現在 iPhone や iPad を外部モニターとする機材を物色中で、およそ決まりつつあるのですけど、お財布事情で先送りしている状態です。それに動画撮影機材としては SONY ZV-1. DJI Pocket 2. DJI Action 2. が有りますし撮影頻度も多くは無いので、まぁ良い「出会い」があれば入手しようかなと思っています。とは言え、動画撮影にも使える 8-25 / 4.0 Pro を入手しましたから、テストはしたいですね。このように F38 と F22 には多種多様な周辺機器が揃っていて、かつ「ワンプッシュ」で着脱可能なのに、しっかりと取付できる優れモノです。

2025.10.16

コメント(0)

-

M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO について。

今回は M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO を「広角寄りの標準ズーム」と考え、 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROⅡと比較してみたいと思います。まずフィルターサイズですが 12-40 / 2.8 Pro は Φ62 で 8-25 / 4.0 Pro は Φ72 と、1サイズ大きいです。この1サイズの違いは価格にそれなりに影響しますので、特殊効果フィルターを揃えようと思うと地味に辛いかもしれません。次に大きさと重さは 12-40 / 2.8 Pro の φ68.8 x 84mm 382g に対し φ77.0 x 88.5mm411g とほんの少し大きく重いですが、実際に手にしてみれば誤差の範囲ですかね。先端部は太いですが、手に持つ分部が同形状と言う事もあると思います。専用フードを逆付けした収納状態では本当に誤差の範囲で特に問題はないです。で、収納時のサイズがコンパクトに収まっているのは「沈胴式」を採用したからです。世の中には沈胴式を嫌う方も少なからずいらっしゃいますけど、本レンズの沈胴機構にはロックレバー等が無く、ズームリングを回転させるだけなので、個人的には持ち歩く時にズームが勝手に伸びないズームロックと考えれば全く気になりません。むしろ「沈胴式」とした事で収納時のサイズをコンパクトに収めてくれた事に感謝しています。また 12-40 / 2.8 Pro の望遠端である 40mm F2.8 はフルサイズ換算で 80mm F5.6 となってしまうのでボケ量に期待は出来ませんし個人的には全く魅力を感じません。ですので、よりコンパクトな 12-45 / 4.0 Pro を選んだのですが、本レンズを入手した事で、実は標準ズームの地位が危うくなっています。本レンズは望遠側が 25mm までカバーされているので画角的には標準レンズ相当であり、換算 16-50mm の超広角寄りの標準ズームと言えますし、デジタルズームを使えば、換算32-100mm となり、望遠寄りの3倍標準ズーム域をカバーする事となります。なので個人的には標準ズームをとして十分に実用的であると思うのです。運用面でも、最短撮影距離がズーム全域で 0.23m ですから標準ズームとして全く不足が無いのです。一般的には 12-100 / 4.0 IS Pro が万能標準ズームとして扱われていますが、広角好きな私には本レンズが万能標準ズームとなりそうな気がしています。

2025.10.15

コメント(0)

-

Kenko PRO1D WIDE BAND C-PL (W) 72mm(中古)をゲット♪

この夏に、ライブGND機能を持たないウチの OM-1で使う為に「ハーフNDフィルター」をゲットした訳ですけど、やはり風景撮影にはPLフィルターだろうと言う事で、ネットにて物色していました。と言うのもPLフィルターには多くのグレードがあるからです。で、色々と考慮した結果、タイトルの様に Kenko PRO1D の中古を購入しました。価格的にはK&F の一番安い C-PL フィルターと同程度か少し安い感じです。それなりに汚れていたので、シッカリとクリーニングしました。海外製品ですと短期間で変色したり、そもそも色被りしていたりするようなので、中古でも国産でそれなりのグレード品を選んでみました。中古とは言え定評 Kenko PRO1D シリーズですから撮影結果には満足しています。反射を消す事も出来ますが、その逆も可能です。ディスプレイを消したわけではありません。あくまでフィルター効果です。太陽の向き的に効果が弱いですが、それなりに雲の陰影が出ています。夕焼けなんかはハーフND一択ですが、通常撮影ではやはりPLフィルターの方が使い勝手が良いように感じました。まぁ、慣れているせいもあるとは思います。C-PL フィルターは経年劣化で変色したり色被りを起こすのが宿命ですが、多分、私が生きている間くらいは使えるのではないかな。国産の中古を選んで良かったと思います。

2025.10.12

コメント(0)

-

2025 夏アニメの感想。

かなり以前に「ひかりTV」を解約して以来、TVは完全に視聴しなくなったので、私のアニメ視聴環境は Amazon プライムのみです。なのでリアルタイムでも視聴しますけど、特に録画する必要も無いので、お気に入りを何度も視聴したりしています。で 2025 夏のお気に入りだったアニメは⓵その着せ替え人形は恋をする(シーズン2) ホスト回も良いですが「あまね君」の回も好きだし、寿叶様姉妹が登場する「棺」回も良い ですね。コスする「元ネタ」への造り込みが凄くて素晴らしい。今シーズンは海夢ちゃんの 微妙にズレた初心な感じが初々しくて良いです。シーズン3も期待しています。②サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと 初回が素晴らしく引き込まれました。背景や音作りも良かったです。③転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます(シーズン2) 好みは分れるかもしれませんがシーズン2も良作でした。④ふたりソロキャンプ 理解できない人には無理でしょうけど、16歳差の彼女と12年過ごした私としては「アリ」 でした。クオリティが低いのでお勧めはしませんけど、2クールモノだったのですね。秋も 続けて視聴します。⑤瑠璃の宝石 「石」の作画が素晴らしかったです。元気だったら「石拾い」に出かけていたかもね。 クオリティの高い良作だったと思います。⑥水属性の魔法使い 私は嫌いではありませんが「なろう」の原作には劣ります。作画も音も「並」です。⑦よふかしのうた(シーズン2) シーズン2が始まってから、シーズン1から見始めました。キャラデザに癖は有りますが 良作ですね。ラテンな感じのOPも好きです。他にもいくつか視聴していましたが「次週が楽しみ」だと思えたのは上記くらいかな。ダンダダン(シーズン2)は、まだ視聴していません。そのうちまとめて観ると思います。今年の夏は、過去作品の「異世界のんびり農家」や「転生したらスライムだった件」を視聴する事が多かったです。後は「魔法科高校の劣等生」とかね。改めて書き出してみますと、今年の夏は「鬼滅~」の映画も観に行っていないですし、体調悪化の影響は視聴作品にも影響しているように感じました。また「水属性の魔法使い」のような「なろう原作」の作品を視聴して原作を読み始めたりはしています。視聴環境がアマプラ(+Dアニメストア)オンリーになってしまったのも影響ありますね。HDに録画したら「視聴しなくては」と思いますが「何時でも観れる」と思うと視聴する気にならないって感じでしょうか。オーディオ環境が変わって音楽鑑賞の時間も多かったように思います。

2025.10.10

コメント(0)

-

INIU 大容量 モバイルバッテリー 20000mAh をゲット。

10月になって、やっと涼しくなってきた感のある、今日この頃ですが皆様はいかがお過ごしでしょうか。私は抗癌剤の副反応が少し酷くなったようで、引き籠りに拍車がかかっています。10月初めのお話は「モバイルバッテリー」についてです。昨年末に中古の Dynabook U63(Win 11 & MS Office 2019 インスト済)を入手しましたが、薄型軽量モデル故か内臓バッテリーが着脱不可でしたので、専用のモバイルバッテリーとしてUGREEN PD3.1 145W 25000mAh を同時に購入したのですが、なんと10回も使っていないのに充電不可になり廃棄しました。今までも、マイナーメーカーのモバイルバッテリーを3個ほど購入していますが他は全て現在でも使用しています。大容量、大出力と言う事で奮発して、それなりに知名度のある UGREEN を選んだのですけど、所詮は中華製と言う事でしょうか。まさか一年以内に使用不可になるとは思いませんでした。今回の事で、私の中で UGREEN 製品への信頼度は下方修正されました。とは言え同時期に購入した UGREEN Nexode 65W 急速 充電器は今も元気に動作していますので、定評ある充電器はある程度信頼しても良さそうです。とりあえず、二度と UGREEN のモバイルバッテリーは購入しませんけどね。仕方ないので再び Dynabook U63 用のモバイルバッテリーを物色してタイトルに記載の製品をAmazon プライム感謝祭の開始を待ってゲットしました。下一桁が充電時は点滅していて画像では表示されていませんが46%の残量でした。今回、このモバイルバッテリーを選んだ決め手は二つあり、一つは出力だけでなく入力も高出力に対応している事。コレで充電時間が大幅に短縮されます。二つ目は内臓セルがリチウムイオン電池ではなくリチウムポリマー電池と記載されていた事。分解して確認する訳にもいかないので記載を信じるしかないのですが、本当にリチウムポリマー電池内臓だとしたらかなりのお値打ち価格でした。容量表記が少なくなった分、小型軽量になったし、何より、無名メーカー故なのか本当に安かったです。かなり昔の話ですが「ソニータイマー」という言葉がささやかれていた時期が有りました。保証期間が終わるタイミングで故障する個体が多かったようで、そのような言葉が生まれたらしい。今時の中華製デジタル系ガジェットは一時期の返品期間が過ぎると故障するとか、ハズレ個体が多く、正しく検品されていないのではないかとか、そういう時期は過ぎ去り、それなりに信頼性が増してきたように感じます。それでもネット購入する中華製デジタルガジェットは今回の様に未だ「ハズレ」が存在します。まぁ、その分、安価なので一概に文句を言うのも違うような気もしますけどね。対策としては「充電したまま放置しない」と言う事でしょうか。充電したまま放置して外出したり就寝したりするのは危険と言う事です。後は自分の手元に「ハズレ個体」が来ない事を祈るだけです。(;^_^A

2025.10.07

コメント(0)

-

TERN KORI BASKET(KLICKfix)をゲット♪

9月も後半になって、やっと涼しくなってきましたね。その分、急な雨も多くて自転車での移動はお天気との相談が必要ですので、本格的に自転車に乗るのは10月になってからかなぁ。一日の気温差が激しいので皆さんも体調管理にはお気を付け下さいませ。今回はリアキャリアの天板にワンタッチで取り付けるTERN KORI BASKET(KLICKfix)をゲットしたお話です。多くの方達は KLICKfix と言うと RIXEN & KAUL のフロントバスケットやフロントバッグを思い起こすのでしょうけど、その分、似たような製品も多いです。まぁ、代表作とは言えるでしょう。個人的に KLICKfix で優れモノだと思っているのは、リアキャリアの天板に取り付けるバッグや、バスケットの初期タイプです。現在では KoebKlip や UniKlip に置き換わってしまっていますし、リアキャリア天板ワンタッチ取付の代表作は取り扱いショップが多く入手が容易でリアキャリアが「簡易リアフェンダー」としても機能する TOPEAK の MTX シリーズでしょう。採用メーカーは特にないのですが、日本では圧倒的に入手が容易なので使っている方も多いと思います。家でも過去には VENNTANA に対応リアキャリア装備して Tarutaruuga にはアタッチメントを取付て MTX 対応リアバッグを使っていましたが、現在はどちらも手放しています。で、新たに入手した e-Bike である Votani H3 は中古ゆえに、純正の MIK 対応リアキャリアが装備されていたので MIK 対応のリアバスケットとバッグを入手して使ってます。 MIK システムはトレックとジャイアントが採用していてバジルもアタッチメントやバッグを販売してい居るので海外では使用率が高そうですが、日本ではバジルを扱うショップが少ないので一般化は厳しいかもしれません。個人的には上品な作りのバスケットが気に入っていますけどね。一方で、初代 KLICKfix 対応製品を現在でも販売している唯一のメーカーとして Tern があり、その製品が DRY GOODS BAG です。初代リアキャリア天板対応 KLICKfix のメリットは特別なベース等が無くとも多くのリアキャリアにワンタッチで「ポン付け」出来きて、しかも互換性が極めて高い事が最大の特徴です。家でも3台の自転車に「ポン付け」出来ています。画像左の DAHON Horize は Tern 純正リアキャリアですから当然ですが、画像中央の 5Links2 165のメーカー純正リアキャリアにも OriBike C8 Flag に付けた Brompton 互換の中華製リアキャリアにも「ポン付け」出来ています。そして脱着の容易さは初代 KLICKfix が一番だと思います。*メーカーHPより。で、今回入手したのが、この初代 KLICKfix に対応した Tern KORI BASKET です。こちらは既に廃番製品で、現在は KoebKlip を採用した Market Basket 2.0 が販売されています。底板の tern のロゴが素敵です。今回はアルミ製バスケットと言う事で DRY GOODS BAG の様に底板に柔軟性が無いので、底板周辺のクリアランスが厳しくてスペーサーを入れて調整しています。多少の加工はしましたがシッカリと装着出来ました。ギリギリ故にシッカリと付いています。正直に話すとリアキャリアのゴム脚部分がバスケットの脚部に干渉して取付出来なかったので、画像右の 5Links2 リアキャリア脚部を 2cm ほどカットしています。フォールディング時にはスタンドが有るので特に問題は有りません。ホイールが小さいのでサドルバッグとのクリアランスも十分で目一杯荷物を積めそうです。このバスケットをメインで運用するのは 5Links2 165 になりそうです。キャリアのホイールを外してギリギリで着きました。此方もかなりクリアランスは厳しいですが、その分シッカリと付いています。キャリアのホイールを生かす場合はバスケットの底板をカットする事になるので ORiBike C8 Flag で使用する場合は、その都度、キャリアホイールを外して運用しようと思います。輪行時にバスケットを使う事は無いので、こちらも無問題です。おかげで純正の組み合わせの時に、少し緩いフィット感になっています。本来は「ポン付け」となる純正の組み合わせですが、スペーサーを入れた事で脱落するほどではないのですが緩めのホールドになっていますが、自己責任の範疇で良しとしました。キャリアに付けているゴムベルトが良い感じでクリアランスを調整してくれて結果オーライです。とは言え、 ORiBike C8 Flag と DAHON Horize ではサドルバッグとのクリアランスがギリギリで取付時に少し手間取ります。外すのはワンタッチですけどね。以前に購入し Votani H3 に取り付けた BASIL CENTO TECH FIBER MIK は上品な雰囲気でしたけど TERN KORI BASKET はワイルドな雰囲気で、それが各車両にマッチしていると思いますが特に 5LINKS2 165 とのマッチングが良いので専用って感じになりそうです。と言う事で、今回もレアで欲しいと思っていた「ブツ」を廃番故に安価に入手出来て大満足です。

2025.09.21

コメント(0)

-

抗癌剤治療の回数が50回となりました。

先日の火曜日に50回目の抗癌剤治療を行いました。月2回ですから2年以上続けている事になります。毎回の血液検査と尿検査、定期的に造影剤を入れたCT検査をして抗癌剤が未だ有効である事を確認しつつ継続している状況です。抗癌剤と言えば、厳しい副反応(副作用)が有名ですが、私の場合は、とても幸いな事に味覚に対した変化が無く食欲がある事が非常にラッキーでした。でも、その為にかなり太ってしまった(全体的に浮腫んでいる状態でもありますが)ので、痩せないといけないのですけどねぇ。お酒は元からあまり飲みませんが、煙草と珈琲は止められませんね。煙草は肺気腫になるか死ぬまで止めないと思います。珈琲も同様で身体が受け付けなくなるまで飲み続けるでしょう。体調が悪い時は、微妙な吐き気を伴って食欲が無く水しか飲めない日もあるのですが、翌日には復活して、それこそ「とんかつ定食」とか食べれますから幸せな事だと思っています。体力もやる気も減衰し、ほぼ引き籠り状態ですけど、それでも電動アシスト自転車を二階の自室から上げ下ろしして乗り回す体力と気力、偶に母親を車椅子に乗せて外出する事が出来る状態を何とか維持できていますし。母親も膝がかなり悪く、一人で外出するのが辛い状況なのです。ですが今となっては二人きりの家族なので、美味しいモノを美味しいと感じられる間に色々と食べ歩きしたいなと思ってます。その為にも、抗癌剤の副反応が今以上に酷くならない事と有効性が持続する事を願うばかり。主治医に頑張って5年は生きましょうと言われ、ほぼ半分が過ぎました。進行性癌で完全寛解は難しく、生きている間は抗癌剤治療を継続しなくてはならない状況で、抗癌剤が効かなくなって致命的な臓器に転移した時がアウトって事なのでしょうかね。最終的に病院のベッドで長く過ごすなら、ギリギリまで自宅で元気?に過ごしたいです。次回は祭日の関係で抗癌剤治療が3週間後となり、体調の良い時期が長くなるのでレンタカーでも借りて母親と海の幸でも食べに行きたいと考えています。子供の頃に紫斑病(特発性血小板減少性紫斑病)になりまして、当時はそれなりに死亡率の高い病気とされていたらしく、特に治療法も無く自然治癒に任せるしかない病気でしたので遠方からも最後に一目と言う事で、親戚がお見舞いにきてましたね。その時にかなり厳しい検査を沢山されて「死」と言うものに対しては「なるようにしかならない」と悟ったのだと思うし、おかげで内向的な性格が改善したように思います。って事で、未だ有効な抗癌剤治療に感謝しつつ、それなりに元気に過ごしています。

2025.09.11

コメント(0)

-

iFi Audio hip-dac 接続ケーブルのアップデート♪

前回のファームウェアアップデートでかなりの音質改善が有ったので以前から気になっていた、別売の純正接続ケーブルをゲットしました。質感は上々ですが、かなり短いです。同梱ケーブルと異なり USB-C となります。長さも異なるし、質感も全く異なります。見た目から期待させられますね。結果は上々、もっと早くこのケーブルにするべきでした。上記の組み合わせが、ウチでの最上の組み合わせとなります。入手価格を考慮すると信じられないくらい上質な音楽を聴かせてくれます。ケーブルがとても短くなったので。。。設置レイアウトも変更しました。完全に1クラス上の音になったと思います。特に S/N の向上が著しいです。穏やかで上質な音楽を聴かせてくれます。ドンシャリではなくレンジが広がった感じもしますし文句ありません。初代 Hip-Dac のファームウェアをアップデートして本ケーブルを使うのが C/P と設置スペースを考えるとベストなデジタルオーディオ環境のひとつであると愚考します。

2025.09.01

コメント(0)

-

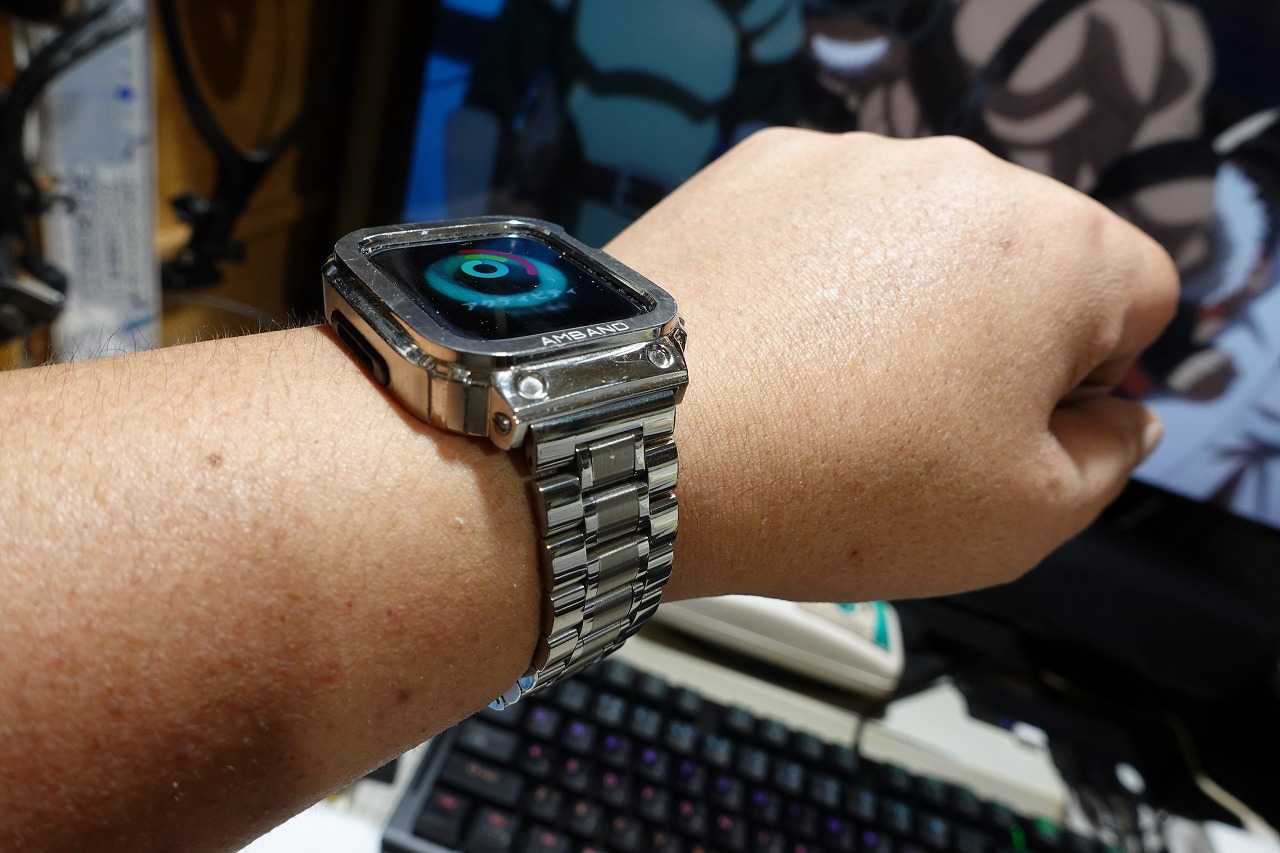

AMBAND をステンベルトにしてみた♪

前回、お試しで22mmの安価なシリコンベルトに交換しみたら具合が良かったので、今回は23mmのステンベルトにしてみました。シリコンベルトは腕に巻いた感じがあまり好きになれません。個人的には良い感じだと思います。観音開きで質感も上々です。本当は軽量なチタンベルトにしたかったのですが23mmは無くて 22mm と 24mm しか無かったのですよね。24mmを入手して加工する手も有ったのですが今回はジャストサイズのステンベルトにしてみました。AMBAND の外装とのマッチングも上々で、しばらくはこの組み合わせが常用となりそうです。

2025.08.30

コメント(0)

-

最近のお気に入りは OLYMPUS のコンデジです。

現在、手持ちのコンデジは OLYMPUS XZ-1. STYLUS 1. SONY ZV-1. RX-100. と此処までが常用コンデジで、プールや温泉で使える簡易防水の SONY DCS-TX5. 光学ファインダーが素敵な FUJIFILM X10. 独自センサーの考え方が面白い FinePix F200EXR. コダックブルーの元祖Kodak DC-4800. デジカメと言うよりデジタルガジェットな RICOH RDC-7. この辺りが動体保存のコンデジって感じでしょうか。以前は FIJIMILM XF1 が常用コンデジで、赤と黒の2台体制でしたが、メーカー修理が不能になった時点で「レンズのフレキが駄目になる」持病対策が出来なくなったので、黒はまだ動作しているのですが「現役引退」で基本的にはオークションで手放す予定です。最近の Leica を真似たらしい販売姿勢も、メーカーとして生き残る道を選んだのでしょうけど個人的には賛同しかねるので、今後 FUJIFILM のカメラを手にする可能性は低いです。とは言え、例の「ハーフ」とかは、あと10歳若ければ買っていたかも。魅力的な「カメラ」を作るメーカーとしては間違いないし熱烈なファンが居るのも納得です。私もブローニーフィルム時代から大好きなカメラメーカーで、実際には実現しませんでしたが何度もシステムの乗り換えを検討したメーカーでした。「たられば」の話ですが、まだ40代の若くて元気に女性ポートレートを撮っていた頃ならば、間違いなくシステムを入れ替えていたと思います。実際の話、最初のデジタル一眼レフ(ミラーレスではない)は FUJIFILM S2Pro でした。あのカメラはポートレート向きと言うよりは風景向きなカメラでしたけどね。ニコンマウントだったのでタムロンの「ポートレートマクロ」を良く使ってました。その後、ミノルタから αー7Digital が出て、再びミノルタに戻るのですが、レンズ資産は全て手放した後だし、割とすぐにコニカミノルタになって、最後はソニーですね。当時のミノルタには、馴染のカメラ店を介してお世話になっていた方がおられたのでプロ登録もフィルム時代にミノルタでお世話になりました。当時の最高機種だった「αー9Ti」はその流れで発売前に入手して使っていました。そしてプロ登録した流れもありコニカミノルタからソニー αと使っていましたが、ミノルタ時代にお世話になっていた方がオリンパスに移られえた事を契機にフォーサーズに興味を持ちつつもセンサーサイズとボディサイズのバランスに納得できずに、マイクロフォーサーズで気になっていた 12-50/3.5-6.3 ez がディスコンになると聞き、まずはレンズを購入したのが m4/3 の始まりでした。ミノルタ時代に CL や CLE を使った事で Leica に興味を惹かれパナソニックも使っていましたけど、現在はレンズも含めてOMDSだけで揃えています。(MFレンズは除く) 現在、常用コンデジの中でも使う事が多いのが ZX-1 で次点が STYLUS 1 です。m4/3 システムをOMDSに一本化した事とは特に関係ないのですが、手ごろな大きさでCCDセンサーの XZ-1を使う機会が多いのです。ウチに来たのはコレクターが保管していたと思われる極上コンディションのプレミアムキット。当時のオリンパスイメージングが、ZUIKOブランド75周年モデルとしてコンパクトデジタルカメラ「OLYMPUS XZ-1 プレミアムキット」として3000台の台数限定で 2011.12.09 から販売を開始していたモデルでした。ボディカラーが本キット限定の「チタニウムシルバー」で、自動開閉式レンズキャップ「LC-63A」と、電子ビューファインダー「VF-3」のセットで、その他の仕様については変更ありません。なお、LC-63Aは本製品への同梱が初で、同年12月下旬より単体販売も行われました。当時は E-PL8 で使う「外付けEVF」を物色中で、過去に VF-2 と VF-4 は購入して使っていた事が在るのですが VF-3 だけは使った事が無かったのと販売価格が誤っているのではないかと思う程(実際、状態の良い VF-3 の単体価格並でした。)に安かったので購入したという経緯で我が家のコンデジに参入しました。で、手元に来た品物は元箱完備で新品かと思うような極上コンディションだったと言う訳です。このグリップは専用かと言うくらい具合が良く、フィンガーストラップも静止画用なので木製。その後、当時 E-PL3 用に購入した UN の E-PL3/E-PM1用グリップ UNX-9117 を付けて見た処、ジャストフィットで使い易さが格段に向上して「お気に入り」となり Amazon でメーカーが専用に作ったのではないかと勘違いするほどにジャストフィットなケースを入手した事で、一気にメインのコンデジへと上り詰めたのです。このケースは正に LC-63A を付けた ZX-1 専用かと思う程にジャストフィットです。 と言っても、外に撮影に出かける機会が激減したというか、外出する事そのものが激減しましたので本ブログに掲載する画像を撮る事が殆どなのですけどね。これ以上大きなEVFを付ける気にはなりません。「小さいは正義」です。今回入手した外付けEVFの VF-2 は予想以上に使い易かったです。ぶっちゃけEVFの画質は古き良き「電子ビュ-ファインダー」って感じで、積極的に使いたいとは思いません。ですが、ZV-1の背面液晶は小型ゆえにチルトしないので、このEVFの出番も無くは無いです。EVF内に表示される画像のクオリティを落としても「小さいは正義」を最優先させたって感じですかね。セットの XZ-1 だと、まだ大きいと感じますが E-PL8 だと中々に良いバランスです。メーカーがOMDSに変わっても、大人気のOM-3で E-M10 シリーズと同じ、廉価で凡庸なEVFを使ってますからそう言う事なのでしょう。パナの初代 G9 Pro やOM-1の素晴らしいEVFを知る身としてはOM-3にはニコンが使っているOM-1には劣るとしても評価の高い一クラス上のEVFを使って欲しかった。そうすれば買換えさえ検討したのですけどね。逆に、ここまで割り切ったEVFならコレはコレで「アリ」かなと思います。とは言えEVFが必要な時は STYLUS 1 を使う事の方が多いです。こちらのEVFは良いです。OM-1や、パナの初代 G9 Pro のような感動は有りませんが、逆にOM-3を使った後でも、我慢できないほどの違和感は有りません。それだけOM-3のEVFは良くないと言う事です。コンデジではRX-100 が MkⅢから採用したポップアップ式EVFは便利ですが、外付けEVFは「無いよりマシ」って感じですかね。やはり着脱が面倒でほとんど使っていません。そういう意味ではパナの G100 も悪くないと思います。特に「D」になってEVFが良くなりました。ぶっちゃけOM-3と同じです。OM-3はEVFに限って話をすれば救いようが有りません。あぁ、ついOM-3に募る愚痴が出てしまいました。でも良いカメラだとは思うので、中古が安くなった頃に、まだ生きていたら手に入れるかもしれません。話をオリンパスのコンデジに戻します。どちらの機種も今時の高性能コンデジと比べれますとセンサーサイズが小さいです。ですけどマイクロフォーサーズにも言える事ですが、センサーサイズが小さいからレンズも小さく出来るのです。コンパクトデジタルカメラとして、初めて「ZUIKO」の名を冠したZV-1のレンズですけど、広角4倍ズームで 35mm換算 28-112 / 1.8-2.5 と、広角端が換算24mmではない事に時代を感じますが、非常に明るいレンズが F1.8-2.5 の大口径レンズがこのサイズ内に収まっていて、しかも中心部から周辺部まで、広角から望遠まで、極めて優れた光学性能なのですから高感度に強くなくとも使い易いです。また XZ-1 の 1/1.63型センサーは、当時のコンデジとしてはそれなりに大きなセンサーで、有効画素数を1000万画素(カメラ部有効画素数)に抑えて、高感度を実現したCCDセンサーですが、画像処理エンジンには m4/3 系と共通の「TruePic V」を搭載しています。また STYLUS 1 も当時「手乗りサンニッパ」と宣伝されていた 28-300 / 2.8(全域 F2.8!)の大口径高倍率ズームを搭載出来たのも 1/1.7 型の裏面照射型CMOSセンサーだからでしょう。さらにデジタルテレコンを使えば換算 600mm も使えます。画像処理エンジンも「TruePic Ⅵ」で少し新しいです。画素数も 1200万画素と少し増えましたが悪くありません。と言う事でブログ用としは必要にして十分なクオリティを持ち、手軽で使い易い旧オリンパス製のコンデジの出番が多いと言うお話でした。

2025.08.28

コメント(0)

-

タイヤ交換、その後。。。

Votani H3 との絡みでスプロケ交換したり、タイヤ交換したりした訳ですが、実は交換したタイヤが、かなりエアを抜かないとフェンダーにガッツリ干渉するのでした。と言う事でリアフェンダーには先日リフレクターを付けたばかりなので前後のタイヤを入れ替えてフロントをフェンダーレス仕様としました。5Links 2 165 で旧型フェンダーを使う場合は純正タイヤ以外の選択肢は無さそうです。それに同型タイヤのサイズ違い(1.25⇒1.50)ですが指定空気圧が全く異なります。純正は 100psi 対応ですが、一般販売モデルの本製品は 40-65psi なので、この時期だと4気圧が妥当でしょう。今まで5気圧以下のタイヤは使った事が無かったのですが、ステアリングに伝わるショックは減ったように感じますがハンドリングの癖が強くなったように感じます。私の所有する一つ前のモデルとなる 5LINKS 2 165 は、とてもお気に入りでわざわざ茨城県の土浦まで展示処分品を購入しに行ったのですが、現行モデルとなる 5LINKS 2.5 で内装5段の 165 は販売されませんでした。またシングルギアの 161 も販売終了で、現在販売されているのは 167 と169 の2車種だけですが、タイヤサイズは 16×1.5 Original Tire になっています。またカラーリングも単調になってしまい、少し寂しいです。やはり 5LINKS 2 シリーズが、最良のシリーズだったのではないかと愚考します。現行モデルはシンプルなフレーム構成になり、タイヤの選択肢も広がったので、使い易くはなったと思いますが、やはり「走り」を意識していた「2」が個人的には好ましいです。私は現行モデルにこそ内装5段の 165 が好ましいと思うのですが、残念ながらラインアップから外れてしまったので、既存モデルのい中から選ぶなら安価な 167 ですかね。私ならば状態の良い中古の「2」を探しますけどね。残念ながら「2.5」には「2」ほどの魅力を感じません。オプションの現行フェンダー(私のは旧型用なので異なります)は 16×1.5 のタイヤサイズで問題ないのでしょうか。実部を知っているだけに少し不思議な気がしています。で「100psi 対応」の 5LINKS 2 専用タイヤは現時点でならメーカーHPで入手可能なので、今のうちに入手しておいた方が良いかもしれません。今回は、素直に純正タイヤを買わずに失敗してしまったと言うお話でした。(;^_^A

2025.08.23

コメント(0)

-

iFi Audio hip-dac ファームウェアのアップデート♪

私が使っている「初代」hip-dac は 2020.02 に登場していて hip-dac 2 が 2021.12 に登場し、現行の hip-dac 3 は 2023.10 に登場し現在に至ります。それぞれ中身は異なる訳ですが外観上は「2」は色が異なるだけで「3」になっても外観はほぼ変わらず入力が USB-C になりました。外観の色は所有する初代が一番好きですが、さすがにデジタルガジェットとして5年も経過すると古さというか、時代遅れな感じがしないでもありません。なので ZEN dac か hip-dac 2 or 3 への変更を検討しつつネットを検索していてファームウェアのアップデートに思い至りました。確認すると、初代 hip-dac に対応した最終ファームウェアは下記の通りでした。シリアルナンバー5404000001 以降に対応する 7.0c / 7.0 と、それ以前のモデルに対応する 5.3c / 5.3 でした。それぞれ 7.0 と 5.3 でMQAに対応します。そして「C」ですと iFi Audio 独自のGTOデジタルフィルター対応となります。GIBBS TARNSIENT OPTIMISED(GTO)DIGITAL FILTER とは、メーカーによると TRANSIENTS LIKE REAL MUSIC を標榜しており、独自規格の音楽性に富んだ素晴らしいデジタルフィルターなのだそうです。下記メーカーサイトに詳細が掲載されています。iFI-Audio.jp News and Blog: ギブズ・トランジェント・オプティマイズド・デジタル・フィルター;ほんものの音楽のようなトランジェントせっかくなのでGTOデジタルフィルター対応のファームウェアに書き換えたいと思います。私が入手した個体はシリアル番号が若かったので 5.3C です。インストーラーの入手に多少は迷いましたけど、無事にファームウェアの書き換えに成功しました。元データーの違いを無視して全てGTOデジタルフィルターを使うようになるのでインジケーターの色が変わったりするギミックは消失します。それ故、中古でもGTOデジタルフィルター仕様の個体は少ないかもしれません。個人的にはファームウェアの書き換えを行って正解だったと思います。好みの違いはあるでしょうが、初代 hip-dac にGTOデジタルフィルターをインストールした場合は、古いモデルだからこそクオリティアップしたと実感すると思います。傾向としては英国メーカーらしく、欧州色が強まったと感じます。具体的にはS/Nの向上、ワイドレンジ化、音場定位の向上と言った感じでしょうか。大人しくなると言うか、上品になると言うかクラシックとの相性が向上します。女性ヴォーカルや金管楽器、エレキギター等が艶っぽく響いて心地良いです。視聴ポイントは狭く、正三角形の頂点より気持ち近めがベストポイントです。音場展開が素晴らしく、時代による邦楽と洋楽の録音技術の違いまでしっかり確認できます。でもポイントを外すと定位がぼやけてしまいます。シングルコーンの、ウッドコーンSP故の特性かもしれません。スピーカーまでの距離を1m以下とする事で低域の量感不足もある程度は補えます。欧州製SPほどではありませんが、ファームウェアのアップデートで、音場が奥に展開するようになりましたので近距離視聴が苦になりません。本来の使用目的であるヘッドホンではバランス接続の音質向上が素晴らしく、アップグレードした事を実感できます。Sennheiser HD 599 SE に Amazon で購入した割と安価なバランスケーブルを使用しましたが、1クラスグレードが上がったように感じます。ウッドコーンSPのような色気は有りませんが上品な佇まいで、正に欧州の音色だと感じます。ZEN-dac は、オリジナルのままでも評価が高いので、若干リスキー(ファームウェアの書き換えなので元に戻せない可能性がある)だし、現在の音に満足しているのなら、そのまま使い続ければ良いと思いますが hip-dac の初代を使っているのならGTOデジタルフィルターは極めて魅力的なアップデートプランだと思いました。但し Apple Music や youtube の視聴に限っての話ですので、より高音質な音源の場合は異なる結果となるかもしれません。それでも、初代 hip-dac に限ればアップデートするべきでしょう。私は Aplle Music で、カラヤン&ベルリンフィルの「亡き王女の為のパヴァーヌ」や「タイスの瞑想曲」を聴いて満足できたし、若い頃に聞いた、スパイロジャイラ、ドナルドフェイゲン、等を聴き直して軽く感動しています。ヘッドホンでもウッドコーンSPでも音楽を聴いて楽しい。バランスはヘッドホンの方が当然良いのですが、ウッドコーンSPで、眼前に展開する音場にも感動します。良く出来た小型欧州製2ウェイSPにも似た感覚です。注意点はロット(シリアルナンバーで確認する)で対応するファームウェアが異なる事です。基本的には「自己責任」案件ですので、扱いに不安があるのなら購入したショップに相談するのも良いかもしれません。アップデート方法について、PCを基本として記載されていますからPCを使うのが無難です。此処で話している「音」についてですが、感じ方において個人差が著しいですから誰にでもお勧めはしません。ですが、JBLやEVに代表される欧米系ではなく、間違いなく英国BBC系の音になったと感じます。英国の iFi Audio だから良いと感じていて hip-dac 初代を使っているのなら、アップデートを強くお勧めします。

2025.08.21

コメント(0)

-

ONKYO INTEC 185 を手放しました。

ONKYO INTEC 185(CR-185LTD. MD-185Ⅱ)を手放しました。買い取り専門店に来て頂き、総額 \200- でした。まぁ、引き取りに来てもらったし CR-185LTD は動作しないジャンクだし MD-185Ⅱも電源は入りますが動作未確認なので、引き取ってもらっただけでOKです。人気機種ですし、専門店で修理されて第二の余生を送れたら良いなと思います。オークションに出せばリモコンだけでも \1,000- 以上は確実だったと思いますが、手間が面倒になってしまったのです。抗癌剤の影響で中々に「やる気」が出ない状態です。元気な頃なら、パーツを入手して修理したかもしれませんが、手の指先も抗癌剤の副反応で微妙に痺れた状態だし、半田ごても高温の方が電源コードが加水分解したので廃棄して、電子部品用の温度の低いのしか残ってないので作業が面倒なのです。しかしながらMDはDAT以上に短命でしたねぇ。まぁ、黎明期のデジタル機器ですから音質的にもカセットテープ比で厳しかったですから仕方ないかな。ウチでは当時は Namamichi DORAGON を使ってましたからDATもMDも興味なったです。ONKYO INTEC 185 を入手した頃は、嵩張るオーディオ機器をすべて手放し、音楽よりアニメって頃でした。で、せっかくセットで MD-185Ⅱを手に入れたのでほんの少しだけ聞いていた時期が有りました。次の曲にすぐにアクセス出来たのはMDのメリットですかね。でも iPod に代表されるMP3プレーヤーの登場で無意味なものになってしまい、そのMP3プレーヤーもAplle Music 等の「サブスク」に駆逐されてしまいました。自分が思う ONKYO INTEC 185 の数少ない弱点は「リモコン」ですかね。システムの全てを一つのリモコンで操作できるようにしていたのでボタンが多く煩雑でした。でも、リモコンでアナログのヴォリュームが動作する姿はちょっと素敵でしたけどね。後は持病のCD用ベルトの劣化ですかね。使用環境によっては1年ほどでダメになるのは割と致命的かなと思います。対する JVC EX-S1 はシンプルなのでリモコンも使い易いです。ソースも CD、FM/AM、USBiPod、外部入力と多岐にわたり、家には iPod が現役であるのでサブとして重宝です。今でもアナログレコード&純A級アンプが奏でる音楽が最良だとは思っていますが、ある程度のクオリティで妥協できるなら、サブスクから供給されるソースをDAC&デジタルアンプで鳴らせば十分です。DACとSP、それにSPを鳴らす力を持つアンプを選べば十分に音楽を楽しめます。今回、新たに入手したデジタルアンプは安価で小型ですけど納得できる音が出てますから未練は有りません。何より「手軽さ」が素晴らしいです。BGM用とは言え、長く使って来ましたが最近ではCDもほぼ聞かなくなりましたし、昔は良く聞いていた東京FMも最近は聞かなくなって、専ら Apple Music と Youtube ばかりでしたからiPad に繋ぐDACとパワーアンプだけでメインはOKなんです。サブに JVC EX-S1 の本体を使う事で CR-185LTD では視聴出来なくなっていたCDもBGMで流せますし、USBメモリに保存した音楽も聞けるし、今となっては需要はほぼ無いでしょうがiPod もビルトイン出来ます。新たにロッド式のFMアンテナを入手して東京FMは聞けるようにしましたのでサブには十分です。ラジオ放送は iPad で「ラジコ」を聴けば良いんですがBGMは東京FMを流しっぱなしと言うのが当時の「当たり前」だったので、東京FMを聴けるようにしたのは昔の名残というか単なる自己満足ですね。ウッドコーンSPを iPad ⇒DAC⇒デジタルアンプに繋ぐシステムとした事で、ウッドコーンSPの真の実力が発揮出来てメインコンポとしてもアップグレード出来て、サブで聴けるソースも結果的に増えたので、少しだけ寂しい気はしますが結果オーライです。

2025.08.18

コメント(0)

-

RAYWILL 3.5mm ST-Mini to 2RCA(0.5m)をゲット♪

先日入手した AIYIMA A07 MAX ですが、SPケーブルの AT6158 がやっぱり色気が無いと言うか面白みに欠けるのと 3.5mm ST-Mini to 2RCA ケーブルが安価な 1.5m ケーブルだったので、交換する事にしました。今回セレクトしたのは 0.5m のケーブルです。線材とシールドに注目して 1.0m と 0.5m を調べて「高純度の銀メッキ銅線」と「銅線編組シールド」を採用している RAYWILL と言うメーカーの製品をセレクトしました。OFC線とは記載されていませんが「銀メッキ銅線」は奇麗な高域を出す傾向にあり、シールドも安価な「アルミ被覆」ではなく「銅線編組シールド」だったのが決め手となりました。長さ0.5mなので二重シールドは必要ないとの判断もあります。当然OFC線や二重シールド、ベルデン同様の錫メッキ線など選択肢はそれなりに多かったのですが他は 1.0m だったので長さを優先したのもあります。PCに繋いでいるマイクアンプ用に使っている安価な 0.5m の 3.5mm ST-Mini to 2RCA ケーブルに交換して改善を感じられたので「短いは正義」との判断です。中々に良さげな外観のケーブルです。送料込み \1,250- は破格だと思います。無名な中華製ゆえに「銀メッキ銅線」採用で \1,250-(送料込み)です。本当に「銀メッキ銅線」を採用しているかどうかはケーブルを剥いてみないと解りません。でも実際にケーブルを交換してみて銀メッキ線っぽい音が出れば結果オーライ。価格が価格ですからね。(;^_^A中華製の「3.5mm ST-Mini to 2RCA ケーブル」もかれこれ4本目です。今までは見た目や価格を優先していましたが、それでも店頭で販売する一般的な製品より高音質でしたので「ハズレ」さえ引かなければ中華製のオーディオケーブルもそれなりに良いと思います。はい、交換しました。ストレートコネクタで少し太くなって取り回しが変わりました。しなやかなケーブルだったのでコネクタはストレートになりましたけど、取り回しは楽でした。肝心な音質についてですが、まず「銅線編組シールド」のご利益なのかS/Nが良くなったように感じます。カラヤンの「タイス~」や「亡き王女の~」のボリュームレベルを上げても喧しい感じがしません。ニューミュージックなんかのレベルは変わらないので、オケのヴァイオリンが優しい音色になった事も影響しているかもしれません。コレは「銀メッキ銅線」のご利益ですかね。youtubeの上がっている「超高音質」を謳い文句にしている TAKE5 もスーパーツィーターの音色が誇張されず良い感じに鳴っています。シングルコーンの定位の良さもシッカリと出ているし、このケーブルは「アタリ」かもしれません。銀メッキ銅線らしく奇麗な高域再生と定位の良さが際立ちウッドコーンらしい「色っぽさ」もありデジタルアンプ臭さがようやく消えたかなと思います。オリジナルの組み合わせより上質な音色になり、分解、立ち上がり、定位、帯域、等の全てがグレードアップした感じです。此処から先はサブウーファーを足して更なるワイドレンジを目指すか、QEDのSPケーブルで、「欧州風の音色」にするか、ですかね。現状でもウッドコーンらしい「色っぽさ」を十分に感じられるので、個人的には出力端子も有るしサブウーファーを足す方を選ぶかな。まぁ、すぐには足しませんけどね。そのうち追加するかもしれません。QEDの少し良いSPケーブルより YAMAHAの小型で中古なサブウーファーの方が安かったりしますので。とは言え、せっかくシングルコーンで抜群の定位を実現しているのでサブウーファーの追加も悩ましいです。とりあえず「シングルコーンSP」としては極めて上質な音色になったと思います。と言う事で今回のケーブル交換はとても良い結果になりました。

2025.08.15

コメント(0)

-

Tartaruga Type Sport を手放しました。

先日、e-Bike(電動アシスト自転車)のセカンドハンズ(中古)な Votani H3 を入手した訳ですが、実に快適でして輪行以外で他の自転車に乗る可能性が激減すると予想されます。で、どの車両も思い出深く手放し難いのですが Tartaruga Type Sport を手放す事にしました。ほぼ「ジャンク」な車体を譲り受け、フルレストアを施し、更にはフルフェンダーの加工取付等、やる事はやり切った感が有りますし、吉松さんのお気持ちも理解できますけど、セカンドハンズに対する考え方に同意しかねるので、あえて手放す事にしました。バブル経済時代なら理解も出来ますが、この世知辛いご時世にセカンドハンズを一切認めない方針は如何なものでしょうか。と言う事で、中古買取ショップに持ち込みました。ショップではメーカーの方針に従い「ジャンク品」として販売するそうです。当然、買取価格も安いです。まぁ、メーカーが一切の保証、メンテを断り、オプション品は2倍の価格で販売するのですから、中古ショップとしては当然の扱いですね。そうなんです。セカンドハンズで入手した Tartaruga Type Sport は正規販売店でメンテを受けられない可能性さえあるのです。仮に受けられたとしても、割高な料金設定をされる可能性さえあるのです。メーカーの指示ですから仕方ありません。ですが馬鹿げた話です。一台の自転車に死ぬまで乗り続け、死後は一緒に荼毘に臥すというなら良いでしょう。と言う事で、個人的には「ぜったに購入してはいけない自転車」とさせて頂きます。確かに面白い自転車ではありますが、あらゆる部分が中途半端に感じますし、他に良いフォールディングバイクは沢山在ります。同様のコンセプトなら四国のタイレル、CARACLE-COZ、本家の進化版と言えるパシフィックサイクルの Reach 等が有ります。グラヴェルロードの登場で荷物の積載方法も多様化しましたから Tartaruga Type Sport に固執する必要性はありません。そもそもタイヤの選択肢が極めて少ない451ホイールを採用している時点で荷物を積む行為に無理があるのです。多量の荷物を積んで走るなら、タイヤの選択肢が豊富な406ホイール車を選んだ方が良いです。少なくとも自社の取扱店舗で買取なり下取りなりの制度を確立させ、正規中古車として販売する等の方策を講じない限り、このご時世ではとてもお勧めできませんし、二度と入手する事は無いでしょう。今のままではリセール不可な資産価値ゼロの救いようがない自転車、との評価をするしかないと言うのが私の答えです。

2025.08.14

コメント(0)

-

ZWEI Mobil U18(グレー)をゲット♪

フォールディングバイクの一方の雄である Birdy(BD-1)を生み出した R&M の片割れである、ハイコ・ミューラーさんが 2007 年に生み出したドイツの ZWEI というバッグブランドから、本家の RIXEN & KAUL とは異なるお洒落な KLICKfix 対応のメッセンジャーバッグのシリーズが販売されていました。ZWEI Mobil U3、ZWEI Mobil U7、ZWEI Mobil U18 の3サイズ展開でカラーバリエーションも豊富で非常に素敵なバッグでしたけど、その分、お値段がお高くて手が出なかった当時の私は定番のリクセンカウル製「アレグラ」を購入して使っていました。その後、本家の RIXEN & KAUL からも「アレグラ ファッション」と言うモデルが多色展開で販売されましたが ZWEI Mobil U シリーズと比較すると微妙でした。まぁ、ZWEI は女性用のバッグも販売していましたからデザインに賭けるコストが異なっていたのでしょう。お値段がお高かったせいなのか、割と短期間でブランドそのものが終了してしまい、流通在庫が大人気となり、瞬く間に市場から消えたのが強く記憶に残っています。アレグラファッションはブラックカラーのみ継続販売されています。私は初めに中古の ZWEI Mobil U3(ブラック)をゲットしたのですが、自転車ではなくて主にスキーで使う小物入れとして便利に使っていました。メッセンジャーバッグとして、ボディとのフィット感にとても優れていたので、財布やスマホを入れて使っていました。その後、スキーでは「ガチ」で滑る事が減って、ブーツも LANGE から GEN に変えました。教えながら滑る事が増えた事で、デジカメやビデオ、それから「飴ちゃん」等、色々と持って滑る事が増えて来たので、スキー用リュックを使うようになり ZWEI Mobil U3は手放しました。次に実用的なサイズで一番欲しかった ZWEI Mobil U7(ブラウン)を中古でゲット。こちらは通勤時の普段使いで使っていました。非常に気に入っていますが、アレグラに似たサイズなのに意外と物が入らないので自転車にはアレグラを使う事が多いし、普段使いでも荷物多めだったりすると厳しいです。で、ひそかに一番大きなサイズの ZWEI Mobil U18 を探していたのですが、遂に「ヤフオク」でグリーンが出品されました。状態はとても良さそうですが、その分、開始価格が高めだし、何よりビビッドなグリーンカラーがオジサンには少し敷居が高く感じられました。う~ん、どうしよう?って感じで悩んでいたら「メルカリ」に「1/3強」の価格でグレーが出品されているのを発見し、速攻で安いグレーの方を落札しました。ショップが販売するデッドストックレベルの超美品でした。商品状態の説明文には「全体的に多少の使用感、ヨゴレなどありますが大きく目立つ様なダメージはありません(^^)」との記載でしたが、どう見ても「未使用品」だと思います。長期保管で畳み皴が出ていますが、マジックテープ部や生地の質感、ゴムバンドの「ヤレ具合」からして間違いなく未使用品でしょう。超ラッキーでした♪左:U7 右:U18 実は結構大きなバッグです。持ち手部分を畳まないとやや大柄な「トートバッグ」みたいな雰囲気になります。生地の材質自体が耐水仕様のようでレインカバー等は特に付属しませんが「ドシャ降り」でもない限りは内部に水が入る事はないです。何とも言えない、独特な生地でその質感もお気に入りです。U7は持ち手部分を畳んだ状態でも持ち手を掴んで鞄のように持ち歩けたのですがU18だと折り畳む位置的にトートバッグの様にしか持てないです。実物を手にしてみて思ったのはトータルでベストバランスなのはU7なのかなと言う事でした。ですがメッセンジャーバッグとしてはU18に部が有ります。容量的にU3は限定的な用途でしか使えないバッグでしたがU7とU18は普段使いのバッグとして使い易いです。メッセンジャーバッグはどうしてもナイロンの実用優先で味気ないバッグが多いので本製品は貴重な存在だと思います。町中で同じバッグに出会う可能性が極めて少ないのも個人的には好ましい。2Lのペットボトルがこんな感じで入ります。本数が入る(5本?)ように入れるとフラップが閉じません(画像中央)が、冷蔵庫に入れる時(画像右)の様にすると4本しか入らなくなりますがフラップも閉じます。これで U18 の大きさが少しは伝わったでしょうか。底板の寸法が実測で W390 x D120 程なので小型三脚も余裕で中に入ります。蓋付きのカメラ用インナーバッグを入れればカメラバッグとしても使える大きさで、重い荷物にも対応する為なのかU18のみショルダーベルトに「肩当」が付属します。また、たすき掛け+ウエストベルト的な保持が出来るのでそのまま自転車に乗っても大丈夫だし、生身で走っても大丈夫です。だから U3 をスキーで使っていました。薄い作りのオリジナルマウントが素敵ですが・・・他社の KLICKfix 対応製品との一番の違いが画像の極薄マウントで、このオリジナルマウントのおかげでショルダーバッグやメッセンジャーバッグとして使った時に違和感が全くありません。おそらくは「二匹目のドジョウ」を狙ったであろう「アレグラファッション」はホルダーカバーこそ付きますがホルダー自体の厚みの為に逆に見苦しいと感じます。もう U18 くらいの大きなバッグだと、ハンドルマウントでは大きさと重量的にハンドリングに影響が出そうですし、ヘッドチューブマウントだとタイヤに干渉しそうです。この辺りはヘッドチューブマウント前提で作られた BROMPTON に軍配が上がります。手持ち車両ですと ORi bike C8 Flag にセットするのが一番使い易そうで DAHON Horize ではフェンダーに干渉しました。基本、ハンドルバーバッグなのでしょう。と言う事で 5Links2 165 と ORi Bike C8 Flag には問題なくセット出来ましたけど、ハンドルマウントでは使い難いので ORi Bike C8 Flag 用として使う事になりそうです。と言うか ZWEI Mobil U7 も同様なのですが、普段使いのバッグとして使う事が多くなりそう。その位にはお気に入りのバッグだと言う事です。最近はビジネスでも通学でもリュックの人気が高いですが、私は基本的にメッセンジャーバッグの方が好きなんですよね。この ZWEI Mobil U18 を手に入れる前に近所のリサイクルショップでオールレザーのノートPC用リュクが安かったので思わず買いましたけど、薄手のビジネスリュックなので、容量が少ないし ZWEI Mobil U18 は、手持ちのカメラ用インナーを入れて「カメラバッグ」にもなりますので出番はそれなりにあるでしょう。念願のバッグが非常に安く入手出来たので満足です。

2025.08.12

コメント(0)

-

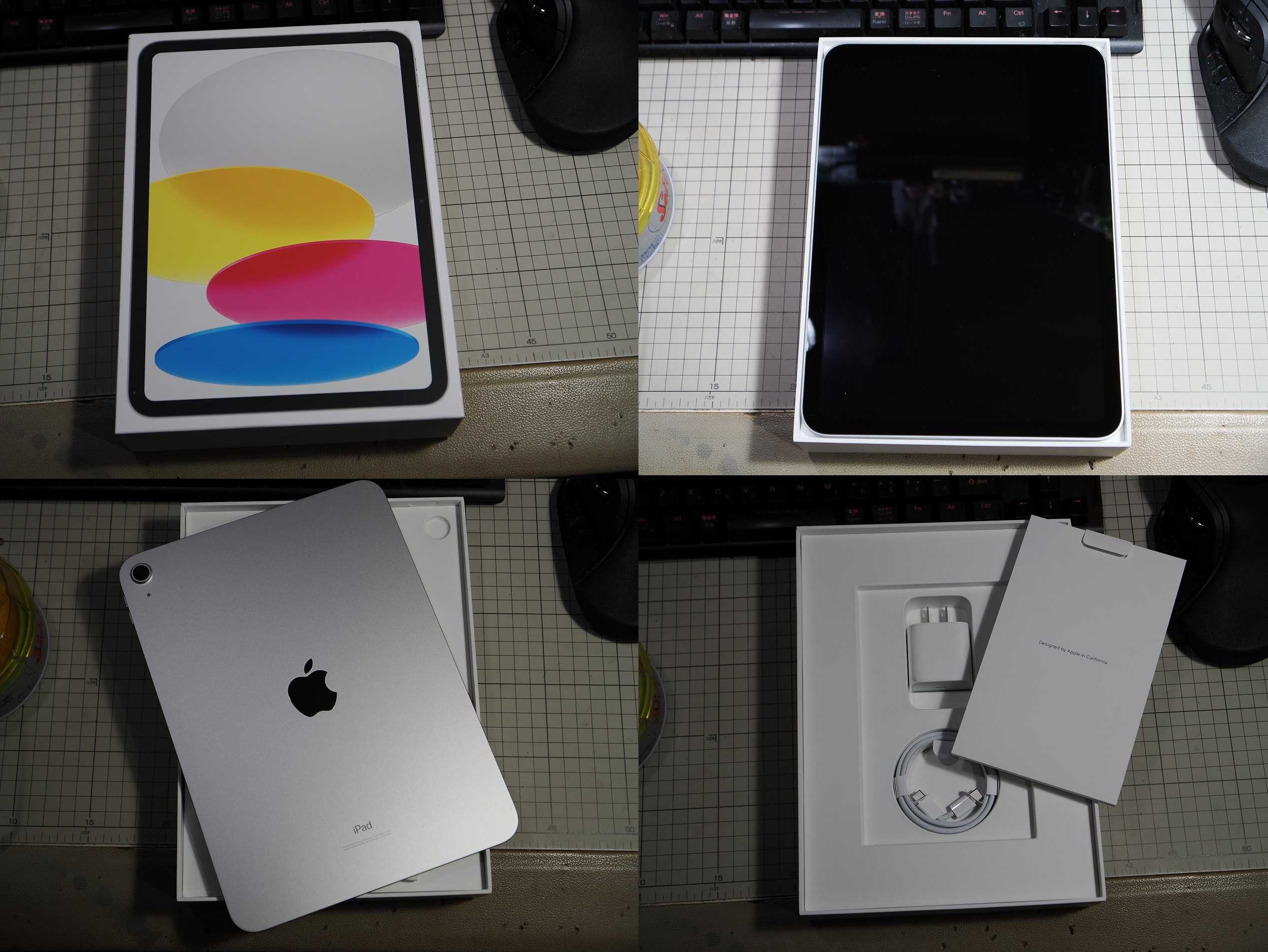

iPad 第10世代の自分仕様アクセサリー達♪

まず Lightnig から USB-C に変わった事でOGTと USB-C の二股ケーブルを入手しました。あとは音声出力が無くなったので音声出力と USB-C の二股ケーブルも追加しました。どちらも「マグネット変換アダプター」経由でも動作してくれたので良かったです。二股なのは音楽を聴きながらでも充電可能とする為です。動作する「向き」があるので接続時に迷わないように「印」を付けました。マグネットアダプター経由でどちらのケーブルも音楽を聴きながら充電出来たので予定通りです。それと Apple pencil 用にペーパーライクフィルムを入手。 USB-C 充電対策でマグネット変換アダプター。ケースは Apple pencil が入るタイプとシンプルなタイプの2種類。ペーパーライクフィルムは反射防止効果も有ります。今回入手したペーパーライクフィルムは貼るのが難しく、若干ながら気泡が出来てしまいました。まぁ、ディスプレイが点灯していれば解らない程度なので今回は良しとします。忘れてはいけない「Apple USB-C - Apple Pencil(第1世代)アダプタ - iPad 第10世代対応 」も入手しましたが、初めに購入した USB-C ケーブルを必要としないサードパーティ製品は、同期どころか充電さえ出来なかったので即返品。仕方ないので Apple 純正品を追加購入しました。サードパーティ製品は USB-C が♂になっていてケーブル不要だったのですけどね。。。純正は USB-C が♀なので USB-C ケーブルが必要になりますが信頼性を重視しました。まぁ iPad や iPhone は一度電源を入れれば不具合でもない限り電源OFFにしないので同期を取る事は少ないとは思いますけど、いざという時に使えなくてはシャレになりませんからね。流石に純正は何の問題も無く動作しました。手持ちの USB-C ケーブルも、問題なく使用出来て良かったです。USB-C ケーブルは用途や信頼性が判り難いのが難点だと思います。市販されている多くの USB-C ケーブルは、充電速度をアピールしている製品が圧倒的でOGTケーブルやデータ転送用ケーブルを探すのが大変でした。初めに紹介した「二股ケーブル」の方が、早くに発見出来たほどです。ショップではおそらく入手困難でしょう。難儀な話です。タッチパッド付の薄型単体キーボードもゲットしました。実は iPad 用キーボードは iPad 第二世代時代の本体に被せるタイプが健在なのですがアルミ枠が邪魔だし枠の分シッカリしているのですがそこそこ重いのです。でも、勿体ないので使える様に加工しました。立てかける構造上、ケースに入れられないのが難点ですが、一体感は意外とあります。Logicool 製なので古くともキータッチは良好なのですが、英語キーボードで少し癖が有るのも、今回の単体キーボード購入の決め手となりました。何よりケースに入れてしまうと使えないので余程の事が無い限り「デッドストック」となるでしょう。タッチパッドを搭載した「縦長」なエンターキーの日本語キーボードです。今回入手した薄型単体キーボードは、現行の Apple 純正日本語キーボードのキーレイアウトとほぼ同じで使い易そうなのと、タッチパッドが試してみたかったのでゲットしました。オマケの簡易スタンドは4段階に角度が選べるので意外と重宝しそうな予感。大きさは少し幅が少なく長さがある感じですが気になりません。それより薄いのが嬉しい。タッチパッドは画面に触れずに済むようになるのでワープロ的な使い方をする時に便利です。購入して正解かなと思います。同じキーレイアウトでケース一体型も販売されていましたが重くなるし厚みも増すし、何よりも使用する事が多くないので単体を選びました。出先で使う場合も一体型より便利だと思います。予想以上に薄くて軽かったので持ち出す事が増えるかも。今時の iPad 用アプリで Apple pencil とキーボードのどちらが使い易いかで判断したいです。と言う事で、お絵描きアプリとメモ書きアプリを改めて物色しようと思います。基本は自宅でBGMを流すか、病院で抗がん剤投与の時に Amazon Prim を視聴する事がメインですが、キーボードの具合が良ければブログのネタを書いたりするのに使うかも。

2025.08.09

コメント(0)

-

D級パワーアンプ AIYIMA A07 MAX をゲット。

今現在までのウチのオーディオ環境は ONKYO INTEC CR-185 LTD に AIWA の小型2WAY スピーカー(BGM用、天井付近の隅にSP設置)と JVC ウッドコーンスピーカーシステムの最廉価モデル EX-S1(メイン)と言う組み合わせでした。ところが先日、遂に CR-185 LTD がお亡くなりになりました。電源入れてもディスプレイが高速点滅するだけで一切の操作を受け付けなくなったのです。少し前ならば CR-185 はネットに修理情報が沢山在るし、部品を買って自分で修理しようと思ったかもしれませんが、今回は新たにD級アンプを試してみる事にしました。私以上の年齢ですと、D級アンプって聞きなれないかもしれません。私もそうです。アンプと言えば「A級」「AB級」「B級」ですよね。「D級」と言うのは新たに出来たカテゴリーで昔で言うところの「デジタルアンプ」です。中華製の安価ながらも実用に耐えるデジタルアンプが「雨後の筍」の様に多く登場した事で、新たに「D級」と言うクラスが確立されたらしいです。私がダイナミックオーディオに居た頃はデジタルアンプなんて、それこそスーパーウーファー用内臓アンプとかカーステのスーパーウーファー用アンプとかPC用のパワードスピーカー等でしか使わない「愚物」だったのですが、最近のデジタル関連の進化によってそれなりの音を奏でる程度には進化しているようです。何より、D級アンプは安価なので CR-185 の故障個所を特定してパーツを買って修理するより楽ですし自分で修理する手間を考えれば安価だと言う判断です。後、小型で発熱も少ないですから設置スペースの自由度が増すのも嬉しいです。私が選んだ AIYIMA(アイーマと読むらしい)A07 MAX はそれなりに定評のあるシリーズで、中でも今回入手したMAXは最新にして3世代目と言う事で採用されているパーツも悪くないですし評価もそれなりに高いので期待できそうです。とは言え、所詮はD級なので過大な期待はしていません。ただ EX-S1 の本体を CR-185 LTDの代わりに使って、ウッドコーンSPに iFi Audio Hip Dac をプリアンプとし、今回入手した AIYIMA A07 MAX をパワーアンプとするので EX-S1 本体よりも良い音でウッドコーンSPを鳴らせると良いなとは思っています。引退した CR-185LTD の代わりに AIWA2ウェイSPに繋いだ EX-S1 本体は、オンキョーの音からビクターの音になったって感じでしょうか。新しい分 EX-S1 本体の方が細かい音まで再生するけど、オンキョーらしい元気さは無くなりました。でも、トーンコントロールで調整可能な範囲だったので無問題です。逆にBGMとして聴き易くなったかもしれません。此方が今回入手した AIYIMA A07 MAX と iFi Audio Hip Dac の組み合わせです。流石に Hip Dac よりは大きいですが ZEN Dac よりは小さいです。隣に置いてあるのが付属のACアダプターで OUTPUT 36.0V 6.0A 216.0W と記載されていました。このACアダプターだとカタログスペックの上限出力は出ませんけど、対応するのが 24~48V なので、まずまずの品物だと思いますし EX-S1 の 8.5cm ウッドコーンSPは4Ω、最大入力20Wですからウチで使う分には十分です。それに高性能なACアダプターはそれなりに良いお値段なのでACアダプターをアップグレードするなら、本製品を追加して左右独立ドライブとした方が安価に済む可能性が高いし2台買ったとしても、セール期間なら2万円でおつりが来ます。D級アンプ恐るべし。アナログ部に良質なパーツを採用した事で意外と発熱するのでヒートシンク載せました。構成については、入力がRCAのみで、出力はSP端子と AUX OUT で 3.5mm コネクターがあります。アクティブサブウーファーが容易に追加できるのは良いと思います。また、SP端子はバナナプラグに対応しているのが地味に嬉しいです。底面にはスーパーウーファーやセンターSPで使う事を考慮してなのかモノラルに切り替えるスイッチが付いてます。先にも書きましたがACアダプターをアップグレードするなら本機の左右独立2台構成の方が安価に済む可能性が高いです。ケースサイズは歴代では最も大きく、良質なパーツをアナログ部に採用している事が影響しているようです。基本的に、電源スイッチを兼ねたヴォリュームのみのシンプルな作りで好感が持てます。小型軽量ですけどその作りは正にパワーアンプだなと思いました。肝心な音質についてですが、良く言えば、分離が良く立ち上がりの速い鮮烈な音で、悪く言えばデジタル臭い音でしょうか。艶っぽい音のウッドコーンSPの特徴を伸ばすのではなくて苦手を補うと言った感じす。ウチでの視聴ではワイドレンジ化と生々しさが追加された感じで概ね良好ですが、楽曲によってはヴォーカルが埋もれがちかな。ですが、確かにアップグレードされたと感じるので個人的には入手して良かったと思います。但し Hip Dac の XBass をONで使っての話なので、低域の量感を持つSPケーブルに換装する事にしました。銀メッキのOFC線が好みなのですが、まずはお試しと言う事で定番でシンプルなOFC線の AT6158 をセレクト。端末が未処理だとSPターミナルに収まらない可能性が高いので AT683 をセット。アンプ側は Amazon で入手したバナナプラグとしました。純正ケーブルはとても細いので改善は容易だと考えてます。SPケーブルの端末処理をするならこの程度の工具は用意しましょう。カッター1本でチマチマ処理するのも自由ですが、私はオーディオ専門店に勤めていた事もあるし何より工具好きなのでストリッパーだけでも2本持ってます。SPケーブルは画像の「赤いヤツ」が使い易いです。画像上部に写っている緑のグリップは安い圧着レンチです。SPケーブルの AT6158 と AT683 はジャストサイズだったので鉸めて形状を整えるだけで半田は不要でした。流石は同一メーカー同士の組み合わせです。バナナプラグの方はもう少し太いケーブルでも大丈夫そうです。L型なので奥行は少なくて済みましたが。。。シッカリしたSPターミナルなのでSPケーブル端末をはんだ処理してバナナプラグを挟まない方が更に奥行きを稼げた可能性が高いです。でも、バナナプラグはケーブル処理を済ませてしまえば楽なんですよねぇ。肝心の音質改善ですが、欧州製の小型2ウェイSPのようで至近距離で聴くクラシックが心地良いです。とりあえず Apple Music で、カラヤン&ベルリンフィルの「亡き王城の為のパヴァーヌ」や「タイスの瞑想曲」を聴きました。ダメなシステムだとヴァイオリンがキリキリと鳴ってしまって聴くに堪えない事もあるのですがウッドコーンスピーカーの色気が良い感じ。欧米製のSPみたいに前に出るでもなく欧州製SPのみたいに奥に展開するでもなく、その中間って感じでオケが展開します。個々の楽器がシッカリ鳴っているのに一体感があり、カラヤン&ベルリンフィルの Hi-Fiな感じを残しつつウッドコーンスピーカーが優しく包み込むって感じですかね。あと Youtube の The First Take もオリジナルMVとの差が顕著で楽しいです。ブレスの生々しさや声の掠れた感じ等が、よりリアルに感じられるようになりました。シングルコーンSPの低位の良さは当然ですが、独自設計のウッドコーンスピーカーが意外なほどにワイドレンジに対応している事が確認出来ました。正に 8.5cm ウッドコーンスピーカーの性能を限界まで引き出しているように思います。元々がクラシック向きのシステムで穏やかに JAZZ や ROCK を聴くのが好きなので実に好ましい。オリジナルの EX-S1 は細かい音は埋もれてしまい雰囲気で利かせる感じでしたが、しっかりと分解して個々の楽器の音が鮮明です。重心もスッと下がり Hip Dac の XBass からも解放されました。若干、高域の煌びやかな感じが失われましたがバランスはとても良いし、ウッドコーンスピーカーの色っぽい雰囲気は確かに感じられます。それが欧州製SPのように感じる理由かな。現代的な音色より、更なる欧州の香りを楽しみたければ、SPケーブルを QED Profile79Strand にすると良いでしょう。1mが \1,000- 前後でQEDのSPケーブルとしては安価ですが、QEDの代表的なケーブルです。このメーカーのSPケーブルは Tannoy ユーザーに人気のようで、神経質な Tannnoy SPを比較的アンプを選ばずに鳴らせるようになるらしいです。人によっては「どんなSPもQEDの音になってしまうから嫌だ」と毛嫌いされるようですけど、過剰ともいえる余韻や響きを持つと言われるので、ウッドコーンスピーカーの特性を伸ばす意味で今回も最後まで購入対象でした。結局は1m\500- 弱の定番SPケーブルにしましたけどね。私がオーディオ専門店にいた頃に、このクオリティを求めるなら50万円コースだったかもです。昔はCDプレーヤーが必要でしたから、当然ですが予算も跳ね上がります。全て、中古で揃えたとしても30万円程度にはなったと思います。CDプレーヤーが不要になったと考えると Apple Music や Yuotube は本当にありがたいです。CDプレーヤーだけではなく、CDソフトも買わなくて済みますからね。ウッドコーンスピーカーの中古は地味に人気が有って、あまり安くないですがリサイクルショップでサラウンド用も含め、小型2ウェイSPは安価に手に入ります。据え置き前提なら iFi Audio ZEN DAC が初代なら中古が2万以下から入手可能で Hip Dac 初代の中古も、今回の A07 MAX も1万円前後です。どんなSPでも、SPケーブルを QED Profile79Strand にすれば、欧州風の味わいを持つ音色をそれなりに味わえそうですから、上手に揃えれば3~5万程度で欧州風の味わいを持つシステムが可能です。良い時代になったと思います。と言う事で、小型軽量で安価なデジタルアンプですから過大な期待は禁物ですけども、予想よりは遥かに良い真面なパワーアンプでした。SPターミナルの造りは良いですし電源スイッチを兼ねたヴォリュームつまみの質感も上々です。ハイエンドユーザーでもサブシステムになら使える?。プリアンプやケーブル類でウォームな方向に調整すする事が前提ですが、お勧めできます。

2025.08.08

コメント(0)

-

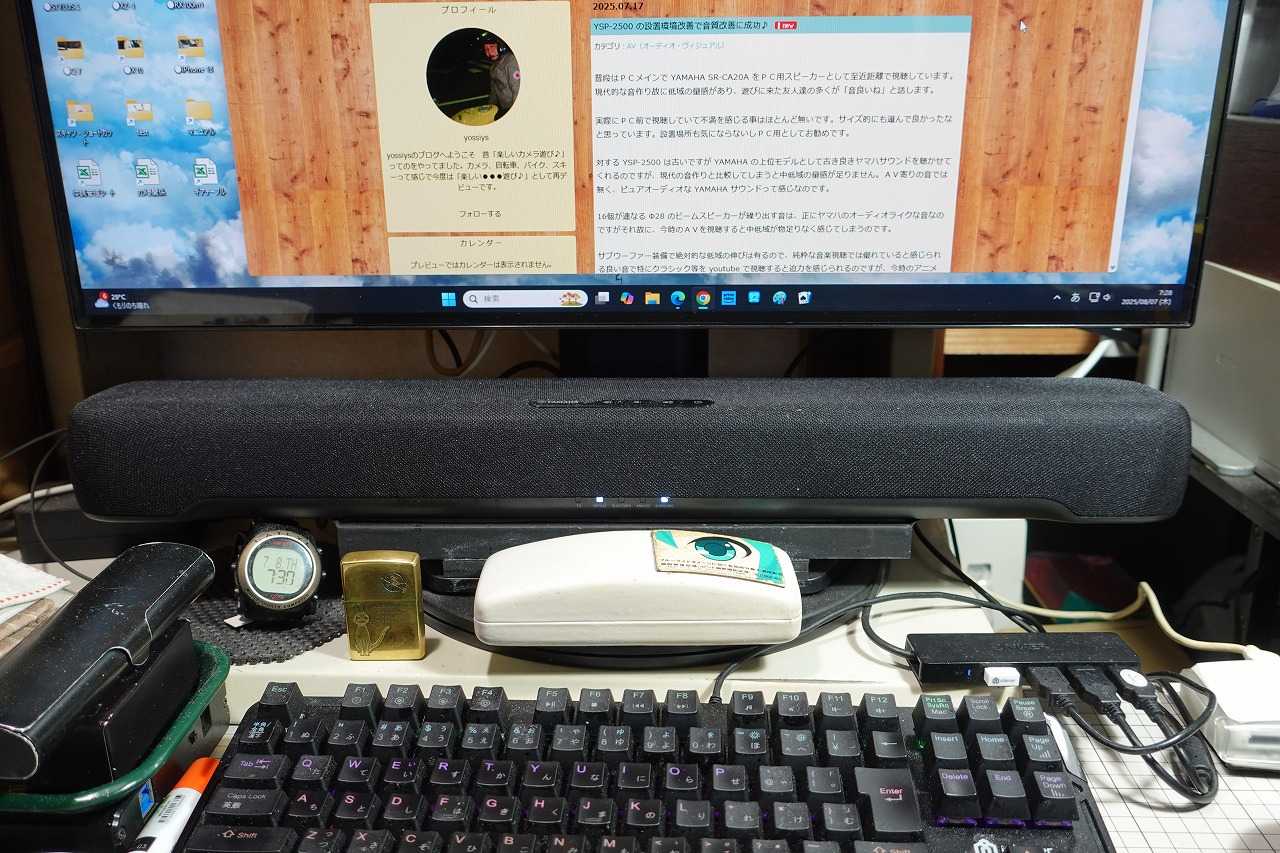

YSP-2500 の設置環境改善で音質改善に成功♪

普段はPCメインで YAMAHA SR-CA20A をPC用スピーカーとして至近距離で視聴しています。現代的な音作り故に低域の量感があり、遊びに来た友人達の多くが「音良いね」と話します。27" ディスプレイだと「ジャストサイズ」です。実際にPC前で視聴していて不満を感じる事はほとんど無いです。サイズ的にも選んで良かったなと思っています。設置場所も気にならないしPC用としてお勧めです。対する YSP-2500 は古いですが YAMAHA の上位モデルとして古き良きヤマハサウンドを聴かせてくれるのですが、現代の音作りと比較してしまうと中低域の量感が足りません。AV寄りの音では無く、ピュアオーディオな YAMAHA サウンドって感じなのです。16個が連なる Φ28 のビームスピーカーが繰り出す音は、正にヤマハのオーディオライクな音なのですがそれ故に、今時のAVを視聴すると中低域が物足りなく感じてしまうのです。サブウーファー装備で絶対的な低域の伸びは有るので、純粋な音楽視聴では優れていると感じられる良い音で特にクラシック等を youtube で視聴すると迫力を感じられるのですが、今時のアニメ視聴にはどうも物足りないと感じます。帯域の広さは十分に感じられるのですけどバランスがAV向きでは無いように思います。ワイドな帯域の優れた音源以外だと「コレで本当にスーパーウーファー鳴ってるの?」って感じになる事さえあります。クラシック(オケ)の視聴では帯域の広さを感じられますが、AVの視聴で低域の迫力を感じ難いのです。メインのサウンドバーとSWの繋がりが今時の音作りにマッチしていない感じです。良く言えばフラットに低域が伸びてはいるのですがAV視聴ようとしては、もう少し「ドンシャリ」な感じの方が好ましいのです。当時、純正で販売されていた「サラウンド用反射板」を使用したり、サラウンド環境の整った部屋で視聴すれば異なる結果となるのかもしれませんが、ウチではそんな感じなのです。専用アプリとSWのボリューム調整でバランスを調整しても限界を感じます。個人的には、SWが受け持つ帯域が調整可能になっているか、メインに繋ぎ用ウーファーが搭載されていれば良かったのにと思ってしまいます。サブウーファーの置場所の強化も行ってみました。以前はとりあえずって感じでアルミのパンチングメタルをモニタースタンドの脚部に載せて仮止めした上にサブウーファーを載せて居たのですが、試しに合板の上に載せてみたら低域の量感と質が変わったので、まずは真面目に設置場所の強化を行う事にしました。具体的には20mm厚のパーチクルボードでベースを作り、更に床材用の12mm厚の合板を引き出しの滑り止め用に「100均」で売っているメッシュシリコンを挟み込んで木ビスで固定しました。クラシック(オケ)の音(バランス)が良くなったのは、このベース強化の影響が大きいです。この時点で、かなり改善されたのですが中低域から低域のボリュームがもう一声欲しいです。と言う事で、更に 21mm 厚の合板を追加しました。どうやら、サブウーファーの設置スペースの強度?が低域の量感に大きな影響を及ぼすようなので改善策として更に 21mm 厚の合板に黒いガムテープを巻いて追加してみました。その効果は予想以上に絶大で、人の声にまで影響が出るほどに、サブウーファーの受け持ち帯域が広くなって、更には音量も増えたのです。正直な話、サウンドバーのオマケなサブウーファーって事でなめてました。私の設置方法が誤っていただけで YSP-2500 は、現代でも通用する素晴らしいサウンドバーの元祖だと改めて実感しました。と言う事で iPad に入れた専用アプリで詳細設定をやり直しました。結果は SR-CA20A のドンシャリ感とは異なる、かなり「ガチ」な低域の量感を確保する事となり、youtube にアップされている「TOP GUN」のOPとか、ボリュームを上げていくと身体に感じる衝撃がなかなか心地良いです。最近のアニメですと「ロックは淑女の嗜みでして」のオープニングで連打されるバスドラの迫力が出ています。この作品は主役のバンドが「インストバンド」なので楽器演奏の迫力が作品の品質に大きく作用しますので、一般的にはヘッドホンかイヤホンを使い、それなりの音量で視聴する事を強くお勧めします。ウチだとPC(27"ディスプレイ)& YAMAHA SR-CA20A の組み合わせで中音量で、それなりに楽しめていましたが、今回のサブウーファー設置ベースの強化で YSP-2500 &42"モニターで音量を上げてで視聴すると、特に最終回は「ライブハウス」の臨場感に浸る事が出来ました。正直な話、かなり楽しいです。私はAV作品の「サウンドデザイン」が気になる方なので、お気に入りの作品を改めて視聴したくなりました。近所の建売現場で、断りを入れ頂いて来た建築廃材の有効活用をした訳ですが、結果オーライと言うか大成功でした。 それなりの量の廃材を頂いて来たので「サラウンド用反射板」についても検討してみたいですが、それはまた別のお話と言う事で。。。

2025.08.07

コメント(0)

-

Apple Watch ケースのバンドが切れたので交換してみた。

直腸癌の手術で入院する前に購入したブツなので2年以上は経過した事にはなりますが、まさか切れるとは思いませんでした。この AMBAND って、そこそこ人気のあったケースみたいです。このままゴミ箱行きかと思ったのですが、バンド交換できそうな感じです。どうやらダイバーウォッチ用のバンドなら交換できそうな感じの造りでしたので、ダメ元で安価なバンドをポチって見ました。「真夏仕様!」というか、この色が安かったんです。(;^_^A現在は Amazon で一律 \1,000- で各種カラーが販売されていますが、私が購入した時はタイムセールでこの色が安かったのです。ポイントを端数に使って \700- でした。無時に付きました。一応は測って 22mm のバンドを購入したのですが、どうやら 23mm みたいで付属のピンではすぐに外れてしまうので、破損した方のバンド用ピンを使いました。どうやら 24mm のバンドを入手して加工するのが正解のようです。材質はシリコンっぽいです。今年の夏は暑いし、このくらいで派手でも良い感じかと思ったのですが、実物を手に取ってみると微妙にダメっぽいかなぁ。それでも今年の夏は使い倒そうと思います。秋になったら、普通の黒いダイバーウォッチ用バンドにしようかな。。。と思ったのですが、セイコーの純正バンドは高いので Apple Watch 用ケースの方が安かったりするのですよね。何か安価で良さげなバンドを探さなくては。と言う事で Apple Watch ケース(AMBAND)のベルトが切れたので交換してみたお話でした。

2025.08.06

コメント(0)

-

K&F CONCEPT ハーフNDフィルターGND8 φ72 をゲット♪

私が M.ZD ED 7-14 / 2.8 Pro ではなく M.ZD ED 8-25 / 4.0 Pro を選んだ大きな理由の一つがφ72 のフィルターを使える事です。保護フィルターが使える安心感も在りますが、ライブGND機能を持たないウチのOM-1で使うので「ハーフNDフィルター」をゲットしました。今回は「角型フィルター」ではなくPLフィルターの様な回転式の円形フィルターとしました。メーカーもお手軽さ優先で、安価な K&F CONCEPT を選びました。今回は楽天さんでの購入で海外からの直送でしたけど 7/26 に注文して 8/1 に到着しましたから楽天の K&F CONCEPT は信頼して良さそうです。シッカリしたメーカーの角型フィルターは価格もそれなりで運用も面倒ですから、それならライブGNDを搭載したOM-3を追加するかOM-1MarkⅡに買い換えます。中々良い作りのフィルターケースに入っています。でも、82mmまで対応するタイプなので72mm用としては少し大きすぎるかな。正にハーフNDですね。変な着色は無さそうです。薄枠ですがローレット入りで操作性は良いです。フィルター自体の質感も良好で、広角端の 8mm でも蹴られる事はありませんでした。一安心。で、自宅の窓から試し撮りした結果がコチラ。フィルター無し。ハーフND使用。とりあえず、致命的な色調の変化は無さそうな感じです。ND16でも良いかなと思いますが、ND8だからこそ、ハーフラインが変更できなくとも使い勝手が悪くならないのかも。これ以上の結果を望むなら角型フィルター運用かライブGND搭載ボディって事です。お手軽な運用と言う意味で個人的には満足だし、夏空や、朝焼け、夕焼け、で使いたいです。

2025.08.03

コメント(0)

-

トイレ用の換気扇を取付けました。

私が住んでいるのは古い木造2階建てのボロアパートなのですが、室内リフォームが気に入り速攻で入居を決めました。特に気に入ったのが温水便座付きの超奇麗なトイレだったのですが、そのトイレの唯一の欠点が古い建物なので換気扇では無くて窓が付いているのです。暑い夏を迎えるたびにトイレの窓用換気扇の購入を検討していたのですけど、中々に良いお値段なので今までは購入を躊躇していました。でも、今年は7月から猛暑日の連発で、もうトイレの高温化に耐えられなくなりまして、遂にトイレ用換気扇を購入し取付けました。すき間なくシッカリと取り付ける事が出来ました。使わない時には窓を閉める事が出来ますし、換気時にはすき間テープで良い塩梅になってます。中々に良く考えられていて感心しました。動作音は近寄って確認しないと解らないほど静かな時も有りますが、外の風向きとかによって変わるみたいです。それでも煩い感じはなりませんから良しとします。装着後、回しっぱなしにしたところ夜になったら籠っていた熱が排出され良い感じです。取り合えず、暑い季節は24時間運用していこうと思います。

2025.08.01

コメント(0)

-

ソフトバンク光から ion光に変えました。

スマホに光回線勧誘の電話が掛かって来ました。以前から時々は来たのですが、今回は速くなるのに安くなると言う事でソフトバンク光から新しいion光に変えました。ソフトバンク光も導入当初は快適だったのですが、最近はトラフィックが厳しくて Amazon のprime video で不具合が起きる事が度々あったので乗り換えを検討していたのですが、都合良く乗り換えをお勧めする電話がかかって来たので乗っかってみた訳です。ソフトバンク光はフレッツ回線を使っているので、乗り換えるとしたらAU系列か NURO 系列の別回線にしないと改善は見込めないと思われるのですがion光はどうやら NURO 光系列なので改善するはずです。安い方の「2G」で契約しました。結果は USEN のスピードテストでダウンもアップも 950Mbps と快速で prime video が快適に視聴出来る環境に戻りました。Wi-Fi 接続のノートPCだとダウンロードが 150k-300Mbps と流動的、アップはもう少し安定していて 350-400Mbps って感じで iPad だとダウンもアップも 65-75Mbps 程度でした。 fier TV stick も視聴はもちろん、快適に快適に動作するようになりました。以前の測定データは有りませんけど Wi-Fi 環境も良くなったと感じます。PCはLANケーブルで繋いでいるのですが、コレならカテゴリ5Eか6のケーブルに変えても良いかなと思います。と思って調べてみたら今はカテゴリー6Aや7、一番速いのは8ってのが有るんですね。カテゴリー8でも安いケーブルが有ったので試しに購入してみました。今使ってるのは確かカテゴリー5だったのですが計測結果は 980Mbps 前後でした。アップはしましたが 1000Mbps は瞬間的にしか超えませんでした。少し残念。やはり据え置き型PCはLANケーブル接続が一番です。なお、ソフトバンク光は解約ではなく母親宅へ移設することにしました。もちろん母親が光回線を望んでいる訳ではないのですが、私が母親宅にいる時に光回線が有ると何かと助かるのです。私や母親の住んでいる地域は比較的物価が安いのですが、それでも「セール」の時には、ネットで食料品を購入する事も有りますからね。脚が悪い母親は木造二階建ての二階に住んいる私のウチに来ることが難しいし、コレで私が出向く事も増えると思います。

2025.07.31

コメント(0)

-

スマートウォッチが落ちてたので拾ってきた。

今回も無事に抗癌剤治療が終わり病院から帰る途中、雨上がりでようやく乾き始めた公園のベンチで休もうと思ったら、ベンチの隅にスマートウォッチとiPhone 用のヘッドホンケーブルが落ちてました。ケーブルは Lighining 用だったのでウチではもう使えませんが一応保管します。スマートウォッチの方はバッテリー切れらしく画面はブラックアウトしたまま。「ゴミかな?」とも思ったのですが裏に Xiaomi のロゴが有ります。そういえばネットで見た事あるかも。。。雨上がりでしたから「ずぶ濡れ」状態でしかもバッテリー切れ状態でしたから、前オーナーは脆弱な作りの充電器が使えなくなり廃棄したのか、他の機種に買い替えたのか、いずれにしろ雨上がりのベンチに打ち捨てられた姿は何とも哀れで、古くなったデジタルガジェットの哀愁を感じずにはいられませんでした。そんな思いもあり拾ってきました。と言う事で、ネットで調べてダメ元で使えそうな充電器を購入してみました。やはり、それなりに古い機種らしく充電器もケーブルの長さ違いで2個一組が数百円で販売されていました。在庫処分の匂いがプンプンします。マグネット接続ですが非純正だからなのか、雑に扱えばすぐに壊れそうな作りですが2本あるので大丈夫でしょう。充電完了。確かにベルトは変色、硬化してますけど今時は何でも簡単に捨ててしまうのですね。充電ケーブルが来るまでの間に乾いたのか、幸いにも無事に充電出来たので専用アプリをスマホに入れて色々試した結果どうやら普通に動作しているようです。正確には Xiaomi SmartBand7という機種らしくて、イメージとしてはエクササイズ時に使う感じでしょうか。Apple Watch の初期モデルと同等の機能は有りそうです。良いと思ったのは機能が少ない分、細身で電池の持ちが良さそうな事でしょうか。どうやら以前に「チョコザップ」の入会特典でばら撒かれていた時期があるようで、雑な扱いを受ける個体が多いのはそのせいもあるのかもしれません。ベルトが古く硬化していて使い難かったので使い易そうなベルトを追加で購入しました。この交換用ベルトも在庫処分って感じで2個抱き合わせで安かったです。ですが、ベルトを交換しただけでも気分的には新品の様に感じます。バッテリーもそれなりに元気ですので、耳が遠くなって電話の着信に気付かない事が多くなってきた母親に「着信を知らせる端末」として使ってもらおうかと思います。腕に巻いてさえおけばスマホにデータを送るみたいですから健康管理にも使えるかも。まぁ、自分が遊びに行った時にチェックする感じになるでしょうけど。。。母親宅で第二の人生(スマートウォッチ生?)を過ごして欲しいと思います。今回、改めて思いましたがスマホと組み合わせるデジタルガジェットの事まで考えてしまうと、iPhone + Apple Watch + iPad の組み合わせは、やはり最強だなと確信しました。最新OSの事を考慮すれば、それなりに新しい機種が必要です。が、私は Apple Watch 6 をメインで使用していますけど Apple Watch 3 も未だに現役ですし、壊れたので止む無く新しい iPad に交換しましたが、初代 iPad Pro "9.7 もつい先日まで現役で使っていました。確かにOSが古くなり機能が限定されますが、必要な機能が足りていれば古い機種でも、バッテリー交換をしてで継続使用が可能なのは Apple 製品の最大のメリットだと思います。Lightning 端子に問題を感じなければ iPhone も iPad もそれなりに古い機種が全然使えますし日本では未だにブランド力が絶大です。余談ですけど、昭和医大の事務をされている女性達も、圧倒的に Apple Watch の使用率が高くて正直驚いています。皆さんが様々なデコレーションを楽しんでいるのも好ましく感じました。今回、古い Xiaomi SmartBand7 で感じましたが、やはりリストウォッチの代替えとして普通に使用出来るのは Apple Watch だけだと思ったし、ベストなスマートウォッチだと思いました。そして Apple Watch を使う為 iPhone を使うのだし、連携出来るので iPad を使うのです。

2025.07.30