2010年11月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

香炉峰の山居

こう ろ ほう か さんきょ はくきょい 香炉峰下の山居 白居易 ひ たか ねむり た なお お ものう しょうかく きん かさ かん おそ 日高く睡 足って猶 起くるに慵 し。 小閣に衾を重ねて寒を怕れず。 いあい じ かね まくら そばだ き こうろほう ゆき すだれ かか み 遺愛寺の鐘は枕 を欹 てて聞き。 香炉峰の雪は簾を 撥 げて看る。 きょうろ すなわ こ な のが ち しば な ろう おく かんた 匡盧は便 ち是れ名を逃るるの地。 司馬は仍お老を送るの官為 り。 こころ やす み やす こ き ところ こきょう なん ひと ちょうあん あ 心 泰く 身 寧きは是れ帰する処。 故郷 何ぞ独り長安 のみに在らんや詩文説明日が高く上がり、充分に眠ったのであるが、まだ起きるのがおっくうである。この小さな山荘の中で夜具を重ねて寝ているので、寒くはない。耳をすましていると遺愛寺で撞く鐘の音が聞こえてきた。また香炉峰に積っている雪は簾を跳ね上げて眺めた。この盧山は世間の名声や名誉 (俗世間) から逃れるには都合のよい地であり、司馬の官は老後を送るのにはふさわしい職である。心も身もやすらかになり自分には最適な職である。故郷は何も長安だけではないこの地も故郷と何ら変わりなく、落ち着けて安らぎの出来る所である。(落ち着ける処であるから故郷は何も長安だけではない)白居易(772~864)中唐の詩人。字は楽天。号は香山居士。太原(山東省太原市)の人。その詩は平易流暢なことに特徴があり、広い読者層を獲得した。日本には早くから伝わって、菅原道真をはじめ平安朝文学に影響を与えた。清少納言も一条天皇皇后から「香炉峰の雪は如何であろうか」と言われ即座に簾を掲げたという故事が伝えられています。(この詩の題名は単なる「香炉峰下の山居」でなく、「香炉峰下新たに山居を卜し、草堂初めて成り偶東壁に題す」と長い題名です。吟詠の流派によっては「草堂に重ねて題す」「草堂の東壁に題す」とも云ってるようです)。 1、日高く上がった匡盧(盧山の五老峰・ 一峰に香炉峰がある)2、まだ起きるのはおっくうである(司馬の官職は私にとって最もよい職である。遺愛寺の鐘を耳を傍立てて聞くながらゆっくり起きるとしよう。 3、遺愛寺の鐘が聞こえる1、簾を掲げて雪景色でも見よう(書き込み・合成)。 2、香炉峰(形が香炉に似ているということからその名がある(映像)。 3、白楽天の草堂(廬山山頂に復元)。 1、盧山には李白が詠んだ瀑布がある(映像)。 2、長安だけが故郷ではない(長安シンボルの大雁塔 3、白楽天画像 『(漢詩心の旅4・新漢詩紀行)』 日高く上がり外は雪景色「しっかり眠りは足りたのだがまだ起きたくないなあ……」と白居易。 (作り上げたイメージ・合成)

2010年11月29日

コメント(0)

-

秘書晁監の日本国に還るを送る

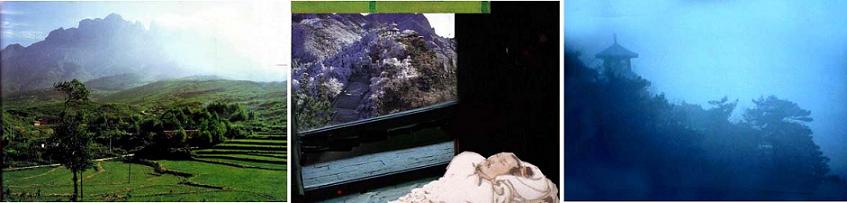

ひしょ ちょうかん にっぽんこく かえ おく おうい 秘書晁監の日本国に還るを送る 王維 せきすい きわ いずく し そうかい ひがし 積水 極むべからず。 安 んぞ知らん滄海の東。 きゅうしゅう いず ところ とお ばんり くう じょう ごと 九州 何れの処 か遠からん。 万里 空に 乗ずるが若し。 くに むか ただ ひ み きはん ただ かぜ まか 国に向って惟 日を看。 帰帆 但 風に信すのみ。 ごうしん てん えい くろ ぎょがん なみ い くれない 鰲身 天に映じて黒く。 魚眼 波を射て紅 なり。 きょうじゅ ふそう そと しゅじん ことう うち 郷樹 扶桑の外。 主人 孤島の中。 べつり まさ いいき おんしん いかん つう 別離 に 異域。 音信 若為してか通ぜん。 詩文説明海は極めようもなく広大で、青海の東にあるという君の故国のことは、何処ら辺りにあるのか、私には全く見当もつかない。九州(九つの国)のうちで、どこが一番遠いのだろうか、君が国へ帰る道ということは、まるで空中を飛んで行くようなものであろう。故国へ向かって行くにはただ太陽を見るだけで、風にまかせての航海は大変であろう。途中では危険に晒され、波間には大海亀の甲が大空を背に黒々と見え、大漁の眼は、波頭を射るように輝いて赤く光る。君の故郷の木々は、扶桑の木の外に茂り、その家の主人である君は孤島の中に住む。互いに別れてしまえば、別々の世界の人となる。音信も、どうして通わせたらよいのだろうか。扶桑樹(『山海経』中国の伝説には、はるか東海上に立つ島国(扶桑国とも)または巨木(扶桑)があり、そこから太陽が昇るとされていた)。扶桑国即ち日本を指す。 『天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも』左より、1、西宮唐大明宮跡の月。 2.3三笠山(奈良春日山)の月。 4、月を見ながら望郷の念の想いの安部仲麻呂。 (月は加えたものです)1、大明宮麟徳殿模型図 宴会や外国の使節が来朝した際の謁見の場 (大明宮麟徳殿の復元図(麟徳殿は大明宮で最大の宮殿。主に外国の使節の謁見や宴会を行う(宮殿の規模は、東西に1,5キロ、南北に2,5キロ中に正殿となる含元殿を中心に宜政殿・麟徳殿・翔鸞閣・棲鳳閣など大小30有余の建物がある。(中国歴史紀行3巻)中央、仲麻呂出港地跡 (蘇州郊外の江蘇省沙州黄泗浦)まだ海だった上海を通り明州(浙江省寧波)から東海に出航右は、西安興慶宮公園内の安部仲麻呂碑の前で遊ぶ中国の子ら。 安部仲麻呂たちを乗せた帰国の唐使船を見送ってる場面。阿部仲麻呂の帰国は遥か遠く神木のある日本へ目指すのは、まるで空中を飛んで帰るようなものと王維はいう。 右は、当時の船は風任せの航海で無事帰国できるか心配ながらも去りゆく唐使船を見送る王維と李白。

2010年11月15日

コメント(1)

-

晁卿衡を哭す 李白

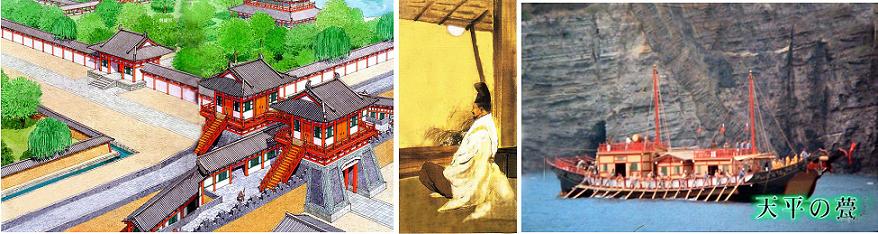

ちょうけい こう こく りはく 晁卿衡を哭す 李白 にっぽん ちょうけい ていと じ せいはん いっぺん ほうこ めぐ 日本 の晁卿 帝都を辞し。 征帆 一片 蓬壺を遶る。 めいげつ かえ へきかい しず はくうん しゅうしょく そうご み 名月 帰らず碧海 に沈み。 白雲 愁色 蒼悟に満つ。(注・701年(李白の生まれた年)の遣唐使が初めて日本という国号を使い、目的は律令国家としての国際舞台に知らしめることにあった。倭国伝(中国の旧唐書)によると倭国という意味がよくないので日本に代えたと記されている。当時は日本と書いて(ヤマト)と呼んでいたのではないかと考えられています。[街物語(敦煌・西安・北京)]より唐の都・長安城春明門。 奈良の三笠の山の月を思い出す阿部仲麻呂 右端は「東宝映画 天平の甍」より一場面 詩文説明日本の晁卿(安部仲麻呂)は唐の都長安に別れを告げて、一そうの去りゆく帆船は、神仙が住むという(蓬壺)島(日本)をめぐって行った。名月のように光り輝いていた君は、深緑色の大海原に沈んで帰らぬ人となった。白い雲と深い悲しみの色が蒼悟の空に満ちわたっている。(李白は仲麻呂が帰国の途中遭難したと誤報が伝わり、亡くなったものと思い込み仲麻呂の死を悼み詩を作ったのがこの詩である。人の死を嘆く詩はあまり作らなかったとされる李白が仲麻呂を悼む詩を作ったというのは特別の親しみがあった表れだったことでしょう)。 大勢の人々に贈られながら波静かな出港地蘇州辺りを出てゆく遣唐使船。 中央、李白が見送っているところこれは合成で場面を作っております。右は帰航途中で嵐に会い船内に海水がなだれ込む。 嵐に苦しむ僧侶たち。 無事に日本へ辿り着くことを祈る僧侶 左は暴風雨に遭い遭難の図。(合成して波を強調して書き込みに作ったものです。李白が仲麻呂が死んだとの思い込み図で仲麻呂をうっすらと空中に配してます)。 中央は仲麻呂記念碑。 仲麻呂記念碑文字→ 翹首望東天。神馳奈良辺。三笠山頂上。想又皎月円。(首を翹げて東天を望めば。神は馳す奈良の辺。三笠山頂の上。想えば又皎月円ならむ)側面には、この李白の詩→日本晁卿辞帝都。征帆一片遶蓬壺。名月不帰沈碧海。白雲愁色満蒼悟。 が刻まれている。 仲麻呂の乗った帰途の船は沖縄を経て、奄美大島に向う途中、暴風に遭い艱難辛苦の末安南(ベトナム)に漂着した。(この時、別の船に国禁を犯し密かに乗船していた鑑真和尚は艱難辛苦の末、無事日本へたどり着くことが出来た)。※右はこの詩直接には関係ありませんが、作者のエピソード、李白が酔狂の余り、月影を捉えようとして溺死する想像図。仲麻呂の乗った帰途の船は沖縄を経て、奄美大島に向う途中、暴風に遭い艱難辛苦の末安南(ベトナム)に漂着した。(この時、別の船に国禁を犯し密かに乗船していた鑑真和尚は艱難辛苦の末、無事日本へたどり着くことが出来た)。※右はこの詩直接には関係ありませんが、作者のエピソード、李白が酔狂の余り、月影を捉えようとして溺死する想像図。 興慶宮公園内の安部仲麻呂紀念碑記念碑(和歌 天の原の漢詩文が書いてある。側面に望郷の歌「天の原」の漢訳文が刻まれていて別の碑面には李白のこの詩「晁卿衡を哭す」が記してある。 阿倍仲麻呂は進士の試験に合格し朝廷に仕え鎮南都督などの要職を務めたことで興慶宮公園内に紀念碑が建てられた。李白(701~762)中国を代表する詩人で謫仙人と呼ばれた。母親が太白星(金星)を夢見て太白と名付けられた。星の精を受けて生まれたとされる李白は幼年より漢の司馬相如の「子虚の賦」を暗証したり、諸子百家に通じたりする一方、剣術を好み任侠を重んじ、人を斬殺したこともあったという。42歳の時、道士呉?の推薦を受け、皇帝玄宗に召された。賀知章が長安の紫極宮で李白を見て「謫仙人」(天上界から人間界に流されて来た仙人)と言った。賀知章は玄宗皇帝に李白を推挙し李白は翰林供奉(天子の侍従職)となった。酒が好きで泥酔のとき玄宗から楊貴妃の詩を所望され即座に「清平張」3首を詠じた。楊貴妃讃美の詩の譬え方が悪いと高力士が避難し、それが元で宮中を出る事になった。晩年は安徽省の親戚(県令の李陽冰)の元に身を寄せ62歳病の為そこで没した。また、月夜に揚子江に舟を浮かべて遊び、酔狂のあまり、水に移る月影を捕えようとして舟から落ち溺死したという説も有ります

2010年11月03日

コメント(2)

全3件 (3件中 1-3件目)

1