カテゴリ: 鉄道 / Trains

2019年5月26日、小田急ファミリー鉄道展で撮影した、マルチプルタイタンバーです。

線路の下には電車の衝撃を受け止めるため、枕木の下に石が敷いてあり、クッションの役割をしています。一日に何度も電車が通ると石の状態が悪くなり、線路が凸凹になるので、マルチプルタイタンバー(略してマルタイ)が直していきます。以前は社員が手作業で敷石を直し、大変な作業でしたが、この機械を導入することで、作業が軽減されたそうです。

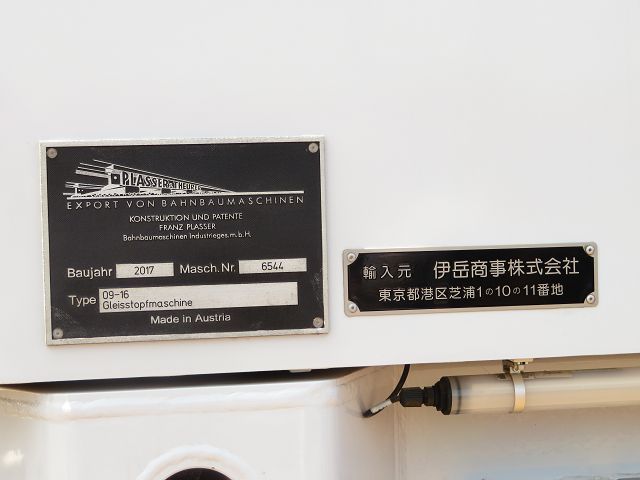

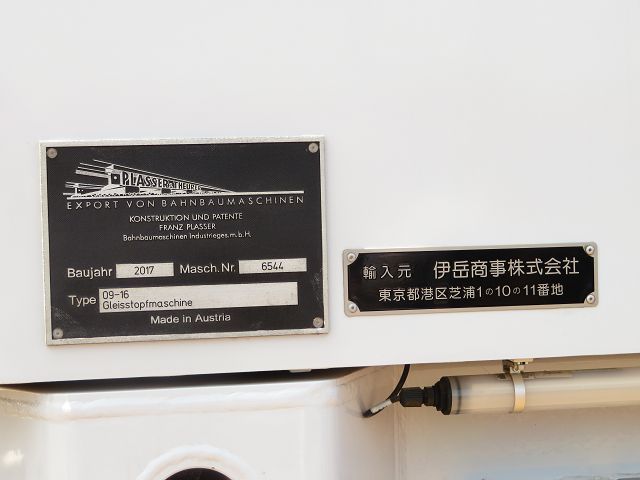

マルタイは、オーストリアのブラッサー&トイラー社製で、1か月の船便で、2017年11月に到着しました。車両の長さは26メートル、重さは80トン、ディーゼルエンジンです。作業量は一般平均800mです。

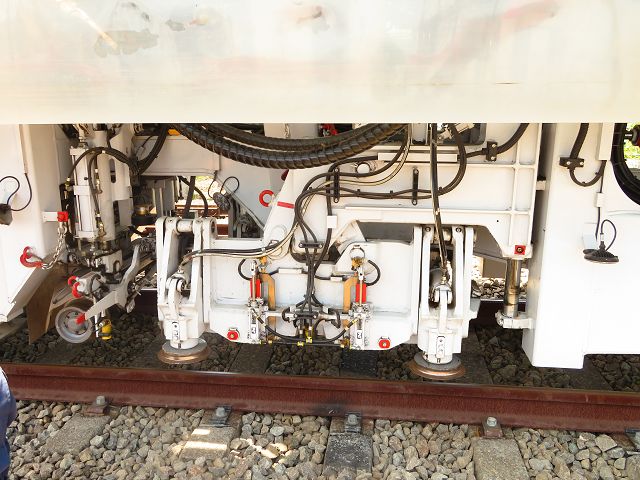

クランプという機械で線路を持ち上げ、タンピングツールという爪で石を押し込み、つき固めます。騒音やほこりがでないように、扉が下まで動きます。

↑ 小田急のマルタイ(マルチプルタイタンバー)。

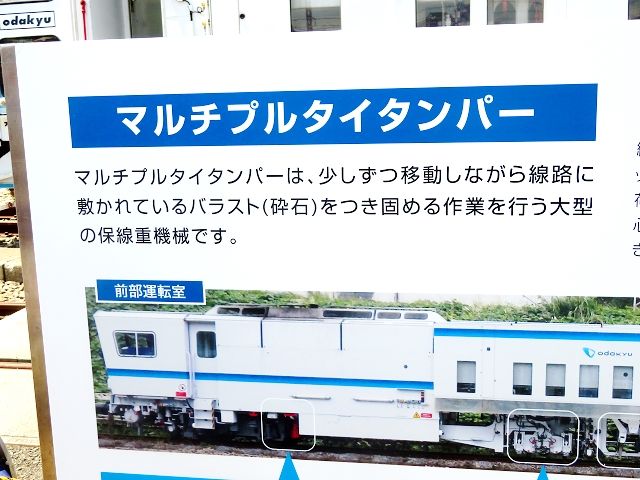

↑ マルチプルタイタンバーの説明。

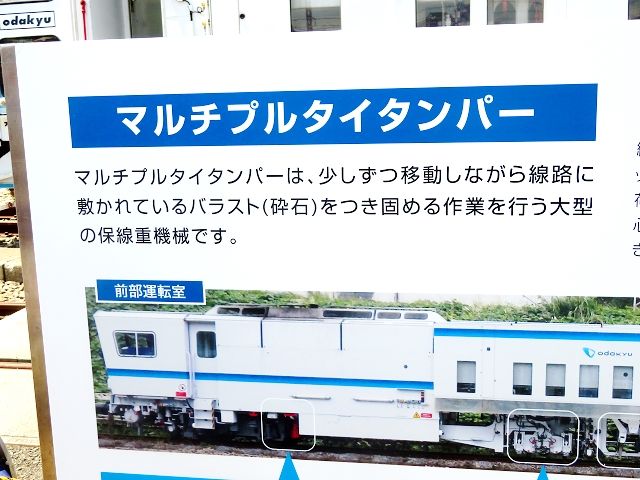

↑ マルチプルタイタンバーは、少しずつ移動しながら線路に敷かれているバラスト(砕石)をつき固める作業を行う大型の保線重機械。

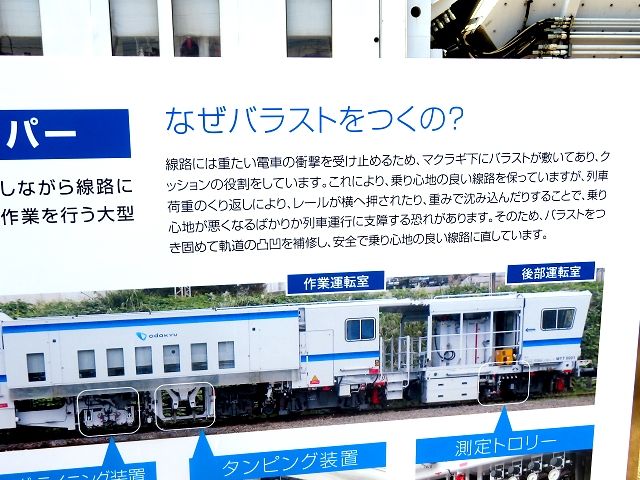

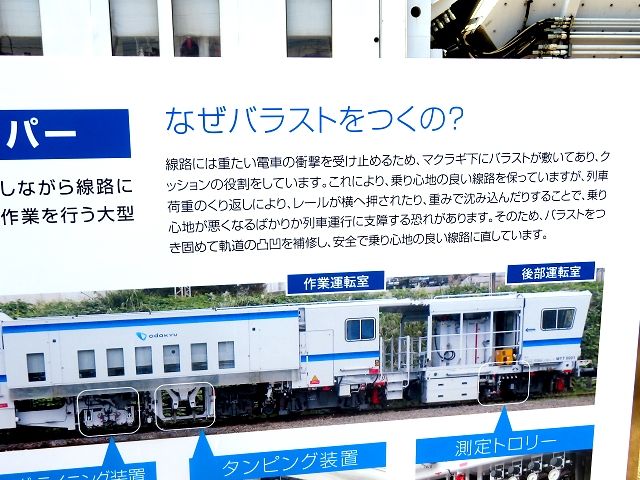

↑ 線路には重たい電車の衝撃を受け止めるため、マクラギの下にバラストが敷いてあり、クッションの役割をしている。これで乗り心地の良い線路を保っているが、列車荷重の繰り返しにより、レールが横へ押されたり、重みで沈んだりすることで、乗り心地が悪くなるばかりか列車運行に支障する恐れがある。そのため、バラストをつき固めて軌道の凸凹を補修し、安全で乗り心地の良い線路に直している。

↑ 脱線復旧装置。

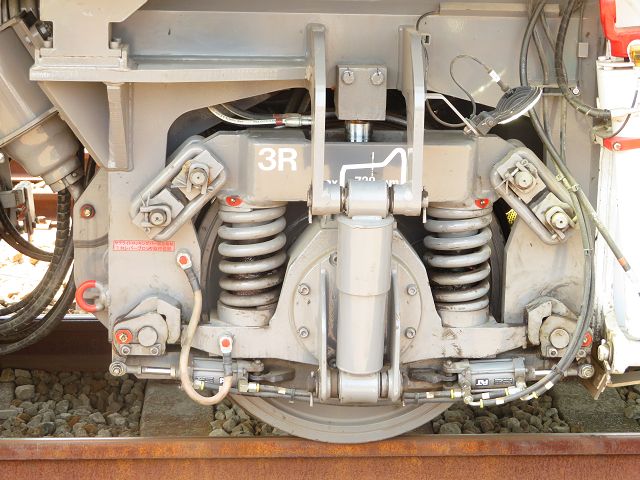

↑ リフティング・ライニング装置。

タンピング装置の動きに合わせてレール及びマクラギを設定した高上量に持ち上げる装置。それと同時にレールを左右へ動かし、横の歪みも補修することができる。

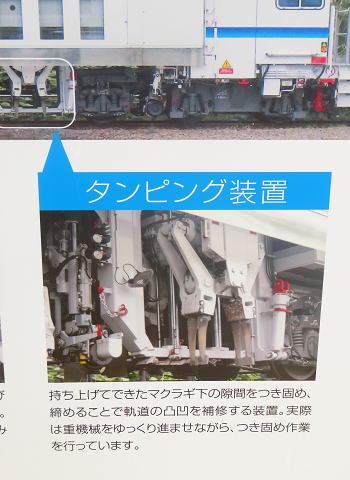

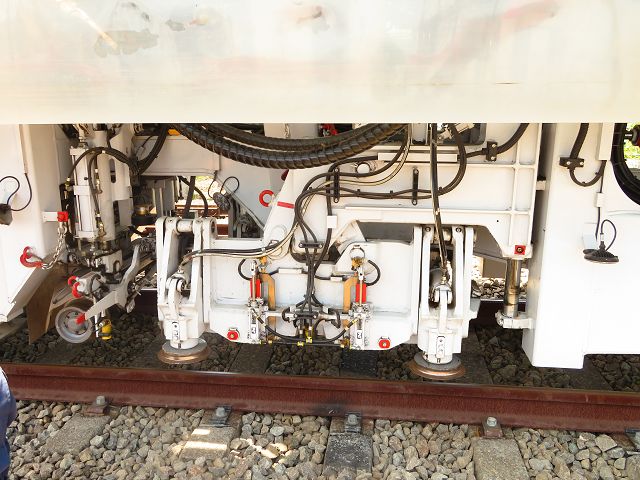

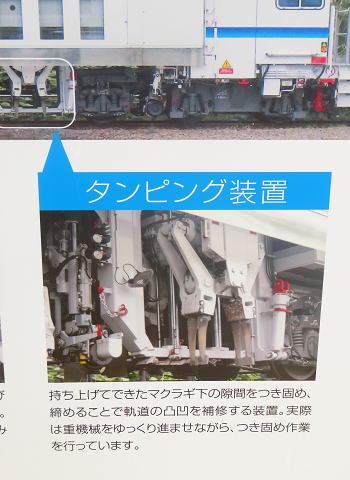

↑ タンピング装置。

持ち上げてできたマクラギ下の隙間をつき固め、締めることで軌道の凹凸を補修する装置。実際は重機械をゆっくり進ませながら、つき固め作業を行っている。

↑ 線路、マクラギとバラスト(砕石)。

↑ タンピングツールという爪。

↑ 爪をバラストの中に突き刺し、振動でつき固める。

↑ 防音扉が下がり始める。

↑ 下がる途中。

↑ 防音扉が下まで下がった。

↑ 測定トロリー。

線路の下には電車の衝撃を受け止めるため、枕木の下に石が敷いてあり、クッションの役割をしています。一日に何度も電車が通ると石の状態が悪くなり、線路が凸凹になるので、マルチプルタイタンバー(略してマルタイ)が直していきます。以前は社員が手作業で敷石を直し、大変な作業でしたが、この機械を導入することで、作業が軽減されたそうです。

マルタイは、オーストリアのブラッサー&トイラー社製で、1か月の船便で、2017年11月に到着しました。車両の長さは26メートル、重さは80トン、ディーゼルエンジンです。作業量は一般平均800mです。

クランプという機械で線路を持ち上げ、タンピングツールという爪で石を押し込み、つき固めます。騒音やほこりがでないように、扉が下まで動きます。

↑ 小田急のマルタイ(マルチプルタイタンバー)。

↑ マルチプルタイタンバーの説明。

↑ マルチプルタイタンバーは、少しずつ移動しながら線路に敷かれているバラスト(砕石)をつき固める作業を行う大型の保線重機械。

↑ 線路には重たい電車の衝撃を受け止めるため、マクラギの下にバラストが敷いてあり、クッションの役割をしている。これで乗り心地の良い線路を保っているが、列車荷重の繰り返しにより、レールが横へ押されたり、重みで沈んだりすることで、乗り心地が悪くなるばかりか列車運行に支障する恐れがある。そのため、バラストをつき固めて軌道の凸凹を補修し、安全で乗り心地の良い線路に直している。

↑ 脱線復旧装置。

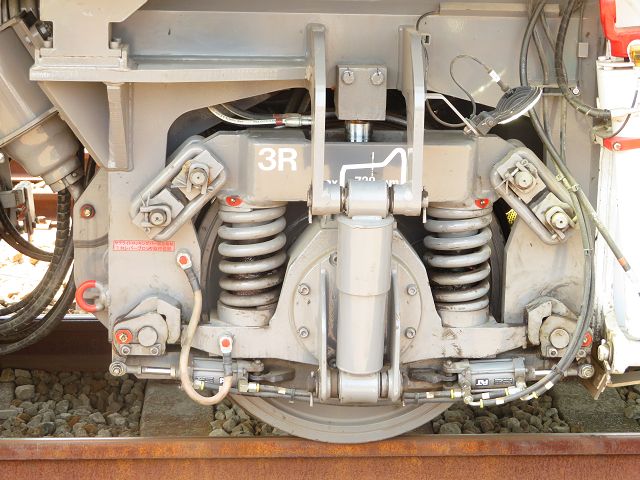

↑ リフティング・ライニング装置。

タンピング装置の動きに合わせてレール及びマクラギを設定した高上量に持ち上げる装置。それと同時にレールを左右へ動かし、横の歪みも補修することができる。

↑ タンピング装置。

持ち上げてできたマクラギ下の隙間をつき固め、締めることで軌道の凹凸を補修する装置。実際は重機械をゆっくり進ませながら、つき固め作業を行っている。

↑ 線路、マクラギとバラスト(砕石)。

↑ タンピングツールという爪。

↑ 爪をバラストの中に突き刺し、振動でつき固める。

↑ 防音扉が下がり始める。

↑ 下がる途中。

↑ 防音扉が下まで下がった。

↑ 測定トロリー。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鉄道 / Trains] カテゴリの最新記事

-

JR東日本パンフ(銀山温泉・山形県) 2024.05.28 コメント(1)

-

北陸フリーきっぷ(東尋坊・福井県) 2024.05.27 コメント(1)

-

E259とE257・品川駅(2024年5月4日 2024.05.11 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

山歩き / Hiking

(82)河合奈保子さん

(484)歌謡曲/映画/テレビ

(202)ウォーキング

(39)メーテル

(45)美術 / Art

(250)ガンダム・イデオンなどロボット

(13)ゴジラ、ガメラ、ウルトラ、仮面ライダー

(30)星 / Stars

(77)カワセミ / Kingfishers

(18)鉄道 / Trains

(195)飛行機の機窓/飛行機

(32)カメラ / Camera

(5)本、雑誌、記録

(89)英語の本

(2)鳥類 / Birds

(31)ペット / Pet

(43)国内旅行(関東・甲州・信州)

(296)国内旅行 (東海・北陸)

(14)国内旅行(関西)

(67)国内旅行(中国地方)

(55)国内旅行(九州)

(70)国内旅行(四国)

(10)国内旅行(東北)

(1)国内旅行(北海道)

(15)城

(52)気象・災害

(22)昆虫/Insects

(5)花・植物

(9)車窓

(10)パンダ

(4)ヨーロッパの曲

(4)オランダ / The Netherlands

(1)オーストリア/Austria

(1)ドイツ/Germany

(2)フランス/FRANCE

(2)イタリア(ITALY)

(7)イギリス(UK)

(4)アメリカ/U.S.A

(6)中国/China

(40)シンガポール/SINGAPORE

(3)台湾

(1)料理

(25)スポーツ

(62)病気

(7)ニュース

(2)© Rakuten Group, Inc.