カテゴリ: 美術 / Art

2021年10月2日(土)、国立新美術館で「庵野秀明展」を見ました。

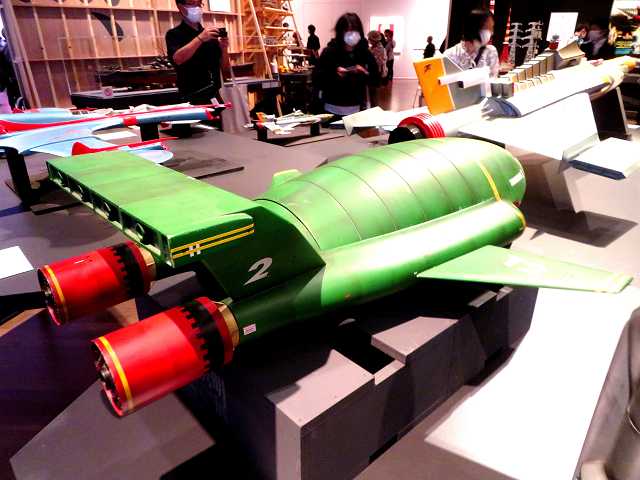

サンダーバード1号、2号の模型(サンダーバード55:2022年劇場公開予定)が展示されていました。

「サンダーバード」は1965年~1966年にイギリスで放送され、1966年に日本でも放送されました。

私が小さい頃、再放送を見ていました。

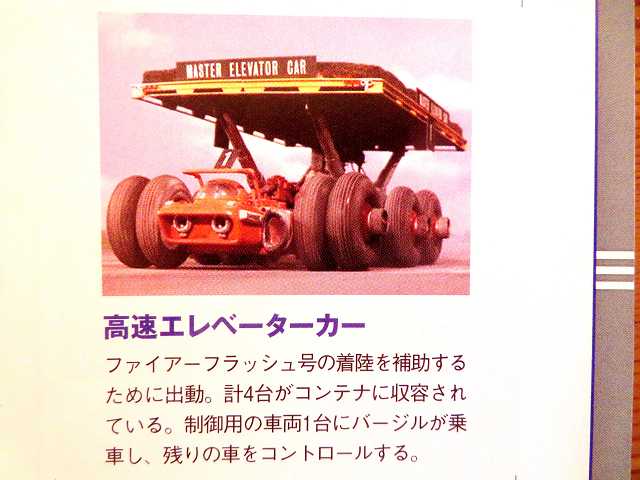

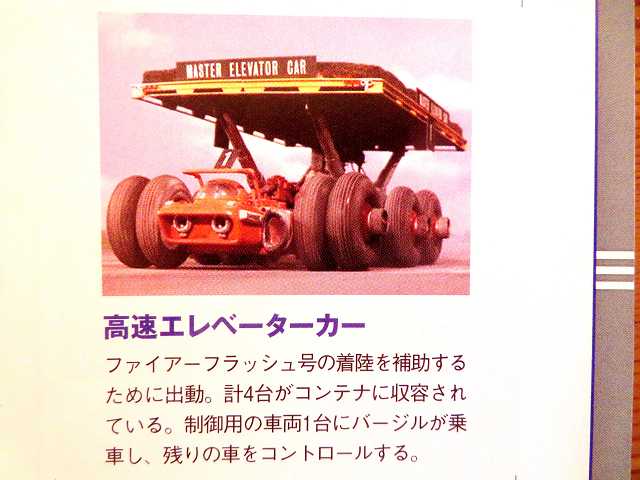

第1話の「SOS原子旅客機」では、超高速旅客機「ファイヤーフラッシュ」を救助するため、救助メカ「高速エレベーターカー」が活躍します。

旅客機の脚に爆弾が仕掛けられ、着陸するときに脚が出せないため、高速エレベーターカーが滑走路を走り、その上に旅客機が乗って着陸するという話でした。旅客機がエレベーターカーにちゃんと乗るかどうか、息が詰まる展開にドキドキハラハラでした。

最後はエレベーターカーのタイヤがパンクしたりして、そのディテールに魅了されました。

サンダーバードのプラモデルを購入しては、作って遊んでいました。1号から5号まではもちろんですが、サンダーバード秘密基地、ジェットモグラ、2号コンテナNo.1~5を持っていました。

画家・小松崎茂さんが描かれたプラモデルの箱絵も素晴らしかったです。

サンダーバード2号は特にお気に入りで、子供が小さい時にはレゴブロックを買っていましたが、レゴでコンテナを何基も造り、コンテナに合わせてサンダーバード2号の形を作りました。これは結構ハマりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

サンダーバードがどのように作られたかについて興味があります。

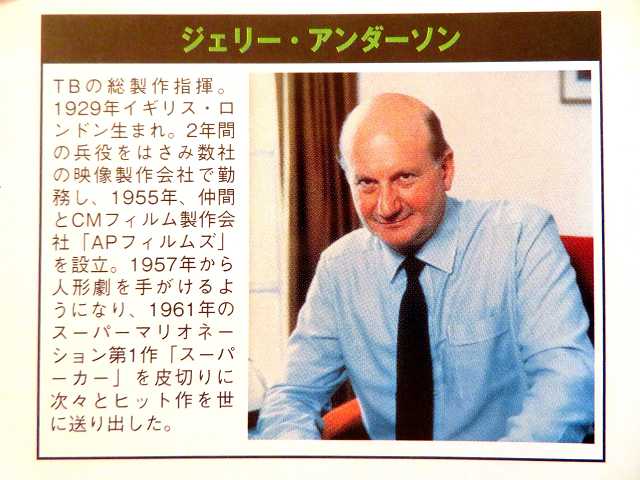

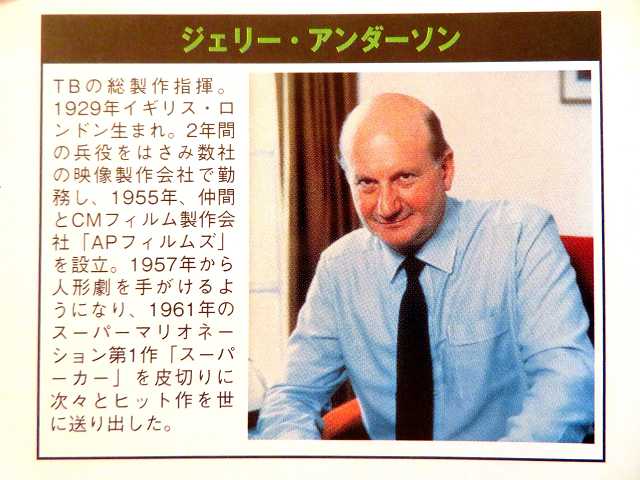

「サンダーバードぴあ(サンダーバード博開催記念 公式ファンブック)/ぴあ/2013年8月10日発行」p48に「メイキングTB(TB:サンダーバード)」で、制作者ジェリー・アンダーソン氏の紹介があります。

「ジェリー・アンダーソン氏。TB(サンダーバード)の総制作指揮。1929年イギリス・ロンドン生まれ。2年間の兵役をはさみ数社の映像制作会社で勤務し、1955年、仲間とCMフィルム制作会社『APフィルムズ』を設立。1957年から人形劇を手がけるようになり、1961年のスーパーマリオネーション第1作『スーパーカー』を皮切りに次々とヒット作を世に送り出した」

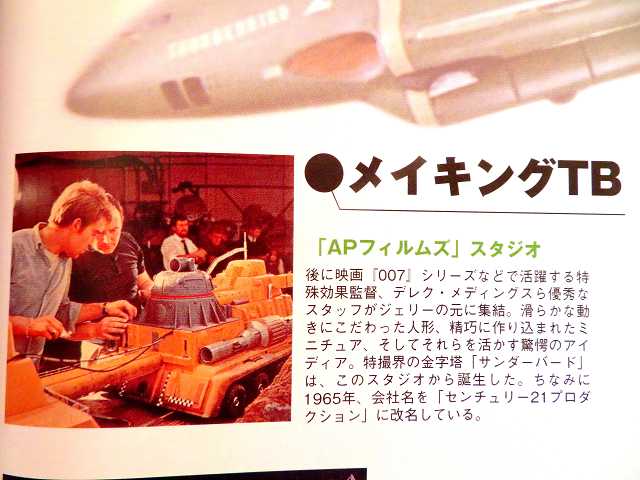

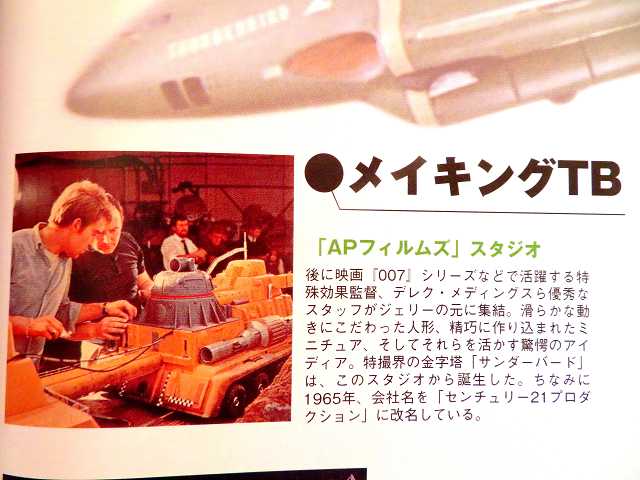

「APフィルムズ スタジオ。後に映画『007』シリーズなどで活躍する特殊効果監督、デレク・メディングスら優秀なスタッフがジェリーの元に集結。滑らかな動きにこだわった人形、精巧に作り込まれたミニチュア、そしてそれらを活かす驚愕のアイディア。特撮界の金字塔「サンダーバード」は、このスタジオから誕生した。ちなみに1965年、会社名を「センチュリー21プロダクション」に改名している。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

それから、「オタク学入門/岡田斗司夫/新潮文庫」P154~163に「『サンダーバード』の衝撃」として、サンダーバードの撮影方法が詳しく紹介されており、とても分かりやすいです。

P154「登場人物まで全部ミニチュアというこの画期的な特撮番組は、子供たちだけでなく日本特撮のスタッフたちも皆テレビの前に釘付けにした。

『サンダーバード』放送当時、『ウルトラマン』とその企画に影響されてはじまった『マグマ大使』が隣同士のスタジオで制作されていた。で、『サンダーバード』が放映される時間になるとみんな一斉に作業を中断し、それぞれのテレビを見はじめる。見終わると、あれはこうやって撮ったにちがいない、あのミニチュアは何分の1のスケールに違いないとみんなが興奮して話し合ったというエピソードが伝わっている」

「特撮の神様・円谷英二は長年の研究の末、理想的な特撮スケールを1/12、と算出していた。これに従って特撮をやっていたスタッフたちは、『サンダーバード』の特撮を完全に見誤った。『これはきっと1/6か、1/4位のものすごく大きいミニチュアを使っているに違いない。なんせ外国のテレビは金がかかっているから』と考えたのだ」

「だから、日本の特撮スタッフのように、でかいプールも広いセットもなかった。設備といえばちょっと広めの倉庫と、そこらに落ちている木切れだけだった。登場人物が人形なのも、その方が出演料がいらないし、スケジュール調整もなしですむからだ。しかも、コクピットや部屋といったセットも小さい人形にあわせて作ればいいから安上がりだ。『とにかく安く』が『サンダーバード』の合言葉だったのだ」

【重量感】P160.

「『サンダーバード』の記念すべき第1話、原子力旅客機ファイヤーフラッシュ号に爆弾が仕掛けられ、国際救助隊『サンダーバード』が救出に向かう回のワンシーンだ。着陸脚を出すと(旅客機が)爆発するというので、輸送機サンダーバード2号のコンテナにエレベーターカーをのせて発進する。

で、コンテナからエレベーターカーが出てくる場面。

なんとエレベーターカーの車体がサスペンションで大きく揺れ、ぎしぎしきしみながらおりてくるのだ。ゴムタイヤも車体の重みでへこんでいる。

確かに現実の車にはすべて自重を支えるためサスペンションがついていて、ゆっくりたわむようにできている。が、冷静に考えれば本物の車はこんなにぐにゃぐにゃに揺れたりしない。このオーバーサスペンション表現は、前輪と後輪の車軸を台所用スポンジ(貧乏!)で支えることによって成功した。タイヤだってコンドームを流用したミニチュア・タイヤだ。そしてこれらのミニチュアは、日本特撮のミニチュアより小さく、つつましいサイズだったのだ」

【水のリアリティ】P161.

「海には特に力を注いで巨大プールや巨大戦艦を作ってがんばっていた日本特撮界は、『サンダーバード』の波のリアリティに驚いた。どんな大きいプールがあるのだろう、とか我が社ももうちょっと大きいプールを作った方がとか話したりした。

が、実際は彼らにはプールなんか無かった。さっきまでミニチュアを作っていた作業台の四隅に板を打ちつけて、その中にわずか深さ3センチに水を張って撮影していたのだ」

【炎のリアリティ】P162

「それまで日本特撮界はロケットの炎などは、すべて火薬を仕込んで点火していた。だから炎といえばシューシュー出る花火みたいなものばかりで、その表現をだれも疑わなかったわけだ。

が、『サンダーバード』は違う。炎がものすごい勢いなのだ。煙も出ていて、ロケットが本当に今にも飛び出しそうに見えた。日本スタッフたちの間では『なんだ!? あれは?」と大騒ぎになった。これは本物のロケットエンジンを使用していたのだ」

「戦闘機の座席には脱出用ロケット、という小型ロケットエンジンが付いている。飛行機が故障したときに座席ごと脱出するためのロケットだ。全ての戦闘機に付いているから当然、大量生産で、当然安く、安全だ。『サンダーバード』のスタッフはこの小型ロケットエンジンに目を付けた」

ーーーーーーーーーーーーーー

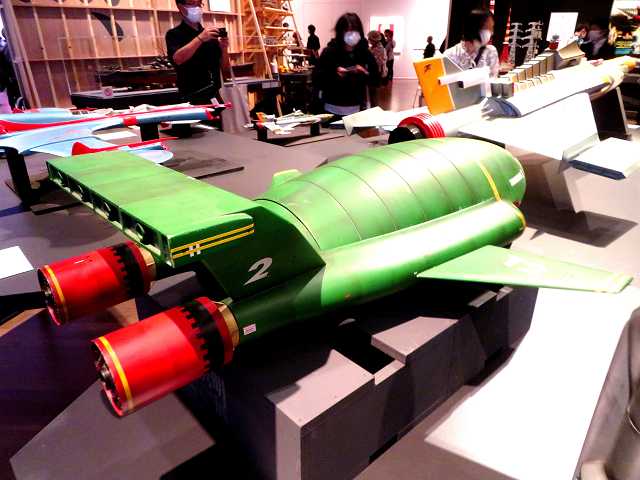

↑ 日本語劇場版『サンダーバード55/GOGO』サンダーバード2号 撮影用ミニチュア。2022公開予定。

↑ (手前)サンダーバード1号。(中央)サンダーバード2号。(後方)ウルトラマンタロウのスカイホエール。

↑ サンダーバード2号。

↑ 日本語劇場版『サンダーバード55/GOGO』サンダーバード1号 撮影用ミニチュア。2022公開予定。

ーーーーーーーーーーーーー

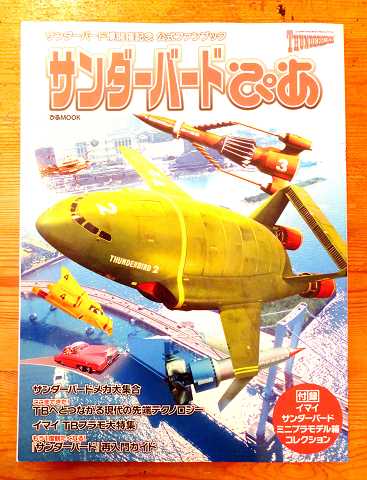

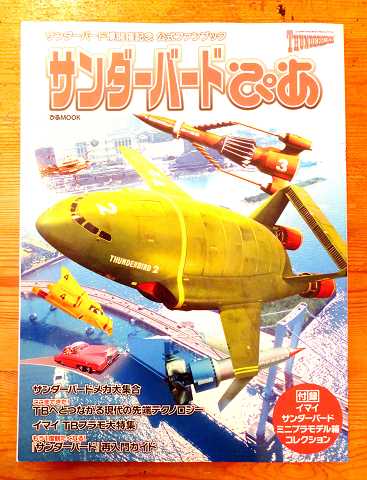

「サンダーバードぴあ(サンダーバード博開催記念 公式ファンブック)/ぴあ/2013年8月10日発行」

↑ 今井科学の「サンダーバード2号」プラモデルの箱。

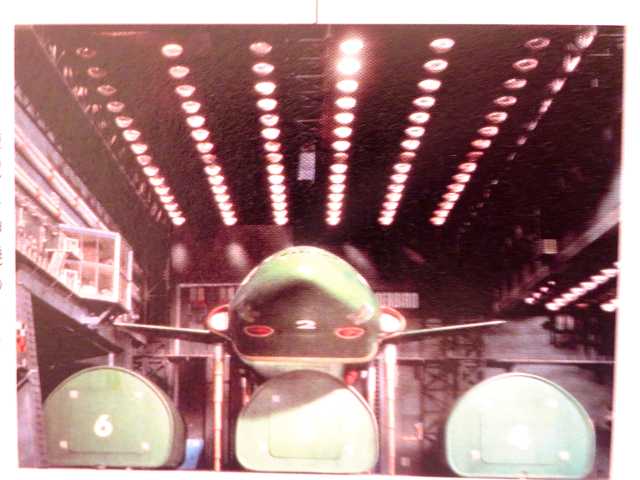

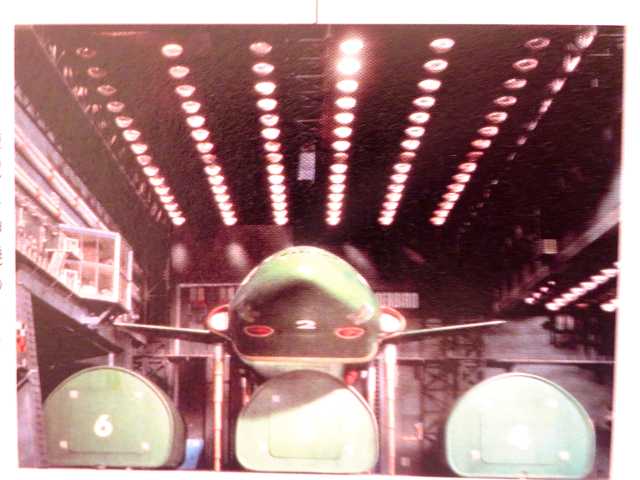

↑P14.サンダーバード2号の専用コンテナ。6種類ある。

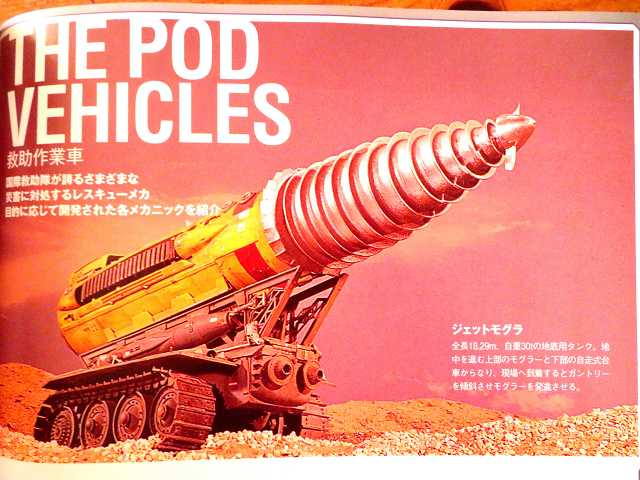

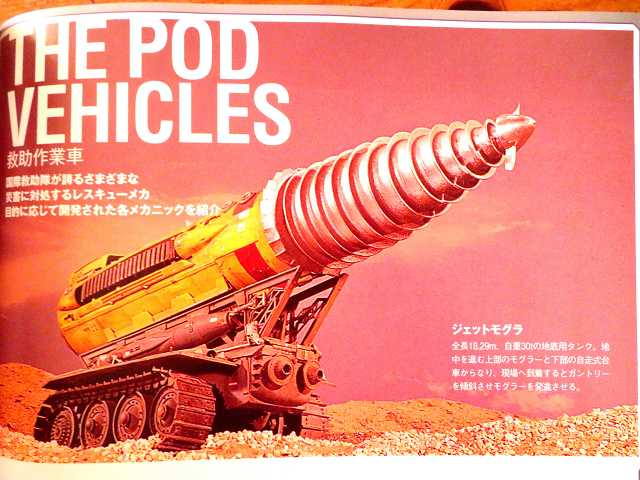

↑ P24.ジェットモグラ。サンダーバード2号が運ぶ救助作業車。

↑ 第1話で原子力旅客機ファイヤーフラッシュ号を助けるために出動した「高速エレベーターカー:MASTER ELEVATOR CAR:マスターエレベーターカー」。

↑ P26.第1話にでてきた原子力旅客機ファイヤーフラッシュ号。マッハ6で世界中を結ぶ。着陸脚に爆弾が仕掛けられ、脚を出すと爆発するため、サンダーバードの高速エレベーターカーが旅客機の着陸脚の部分に並走し、旅客機は脚を出さずにエレベーターカーに乗って無事着陸できた。

手に汗握るシーンだった。

↑ P48.サンダーバードの総制作者・ジェリー・アンダーソン氏の紹介。

↑ TB(サンダーバード)を制作した「APフィルムズスタジオ」の紹介。

↑ P56. メイキング・オブ・『サンダーバード』。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「オタク学入門/岡田斗司夫/新潮文庫」

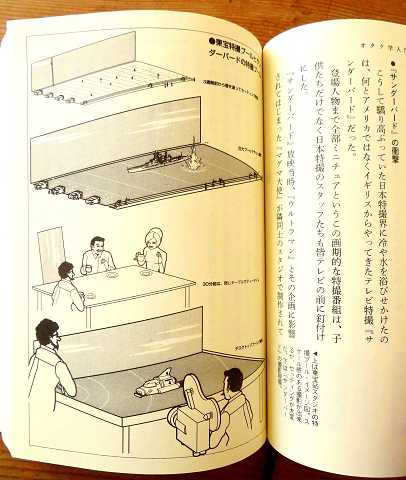

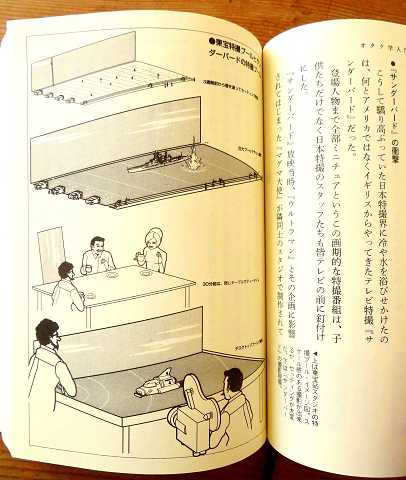

↑ P155.

上は東宝砧(きぬた)スタジオの特撮プール・イメージ図。スケール感のある撮影が出来るが、セッティングが大変だ。

(3週間前から壁を塗ってセッティング開始。巨大プールでやっと撮影)

下は『サンダーバード』の撮影現場。

(30分前は、同じテーブルでティータイム。デスクトッププールで撮影)

サンダーバード1号、2号の模型(サンダーバード55:2022年劇場公開予定)が展示されていました。

「サンダーバード」は1965年~1966年にイギリスで放送され、1966年に日本でも放送されました。

私が小さい頃、再放送を見ていました。

第1話の「SOS原子旅客機」では、超高速旅客機「ファイヤーフラッシュ」を救助するため、救助メカ「高速エレベーターカー」が活躍します。

旅客機の脚に爆弾が仕掛けられ、着陸するときに脚が出せないため、高速エレベーターカーが滑走路を走り、その上に旅客機が乗って着陸するという話でした。旅客機がエレベーターカーにちゃんと乗るかどうか、息が詰まる展開にドキドキハラハラでした。

最後はエレベーターカーのタイヤがパンクしたりして、そのディテールに魅了されました。

サンダーバードのプラモデルを購入しては、作って遊んでいました。1号から5号まではもちろんですが、サンダーバード秘密基地、ジェットモグラ、2号コンテナNo.1~5を持っていました。

画家・小松崎茂さんが描かれたプラモデルの箱絵も素晴らしかったです。

サンダーバード2号は特にお気に入りで、子供が小さい時にはレゴブロックを買っていましたが、レゴでコンテナを何基も造り、コンテナに合わせてサンダーバード2号の形を作りました。これは結構ハマりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

サンダーバードがどのように作られたかについて興味があります。

「サンダーバードぴあ(サンダーバード博開催記念 公式ファンブック)/ぴあ/2013年8月10日発行」p48に「メイキングTB(TB:サンダーバード)」で、制作者ジェリー・アンダーソン氏の紹介があります。

「ジェリー・アンダーソン氏。TB(サンダーバード)の総制作指揮。1929年イギリス・ロンドン生まれ。2年間の兵役をはさみ数社の映像制作会社で勤務し、1955年、仲間とCMフィルム制作会社『APフィルムズ』を設立。1957年から人形劇を手がけるようになり、1961年のスーパーマリオネーション第1作『スーパーカー』を皮切りに次々とヒット作を世に送り出した」

「APフィルムズ スタジオ。後に映画『007』シリーズなどで活躍する特殊効果監督、デレク・メディングスら優秀なスタッフがジェリーの元に集結。滑らかな動きにこだわった人形、精巧に作り込まれたミニチュア、そしてそれらを活かす驚愕のアイディア。特撮界の金字塔「サンダーバード」は、このスタジオから誕生した。ちなみに1965年、会社名を「センチュリー21プロダクション」に改名している。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

それから、「オタク学入門/岡田斗司夫/新潮文庫」P154~163に「『サンダーバード』の衝撃」として、サンダーバードの撮影方法が詳しく紹介されており、とても分かりやすいです。

P154「登場人物まで全部ミニチュアというこの画期的な特撮番組は、子供たちだけでなく日本特撮のスタッフたちも皆テレビの前に釘付けにした。

『サンダーバード』放送当時、『ウルトラマン』とその企画に影響されてはじまった『マグマ大使』が隣同士のスタジオで制作されていた。で、『サンダーバード』が放映される時間になるとみんな一斉に作業を中断し、それぞれのテレビを見はじめる。見終わると、あれはこうやって撮ったにちがいない、あのミニチュアは何分の1のスケールに違いないとみんなが興奮して話し合ったというエピソードが伝わっている」

「特撮の神様・円谷英二は長年の研究の末、理想的な特撮スケールを1/12、と算出していた。これに従って特撮をやっていたスタッフたちは、『サンダーバード』の特撮を完全に見誤った。『これはきっと1/6か、1/4位のものすごく大きいミニチュアを使っているに違いない。なんせ外国のテレビは金がかかっているから』と考えたのだ」

「だから、日本の特撮スタッフのように、でかいプールも広いセットもなかった。設備といえばちょっと広めの倉庫と、そこらに落ちている木切れだけだった。登場人物が人形なのも、その方が出演料がいらないし、スケジュール調整もなしですむからだ。しかも、コクピットや部屋といったセットも小さい人形にあわせて作ればいいから安上がりだ。『とにかく安く』が『サンダーバード』の合言葉だったのだ」

【重量感】P160.

「『サンダーバード』の記念すべき第1話、原子力旅客機ファイヤーフラッシュ号に爆弾が仕掛けられ、国際救助隊『サンダーバード』が救出に向かう回のワンシーンだ。着陸脚を出すと(旅客機が)爆発するというので、輸送機サンダーバード2号のコンテナにエレベーターカーをのせて発進する。

で、コンテナからエレベーターカーが出てくる場面。

なんとエレベーターカーの車体がサスペンションで大きく揺れ、ぎしぎしきしみながらおりてくるのだ。ゴムタイヤも車体の重みでへこんでいる。

確かに現実の車にはすべて自重を支えるためサスペンションがついていて、ゆっくりたわむようにできている。が、冷静に考えれば本物の車はこんなにぐにゃぐにゃに揺れたりしない。このオーバーサスペンション表現は、前輪と後輪の車軸を台所用スポンジ(貧乏!)で支えることによって成功した。タイヤだってコンドームを流用したミニチュア・タイヤだ。そしてこれらのミニチュアは、日本特撮のミニチュアより小さく、つつましいサイズだったのだ」

【水のリアリティ】P161.

「海には特に力を注いで巨大プールや巨大戦艦を作ってがんばっていた日本特撮界は、『サンダーバード』の波のリアリティに驚いた。どんな大きいプールがあるのだろう、とか我が社ももうちょっと大きいプールを作った方がとか話したりした。

が、実際は彼らにはプールなんか無かった。さっきまでミニチュアを作っていた作業台の四隅に板を打ちつけて、その中にわずか深さ3センチに水を張って撮影していたのだ」

【炎のリアリティ】P162

「それまで日本特撮界はロケットの炎などは、すべて火薬を仕込んで点火していた。だから炎といえばシューシュー出る花火みたいなものばかりで、その表現をだれも疑わなかったわけだ。

が、『サンダーバード』は違う。炎がものすごい勢いなのだ。煙も出ていて、ロケットが本当に今にも飛び出しそうに見えた。日本スタッフたちの間では『なんだ!? あれは?」と大騒ぎになった。これは本物のロケットエンジンを使用していたのだ」

「戦闘機の座席には脱出用ロケット、という小型ロケットエンジンが付いている。飛行機が故障したときに座席ごと脱出するためのロケットだ。全ての戦闘機に付いているから当然、大量生産で、当然安く、安全だ。『サンダーバード』のスタッフはこの小型ロケットエンジンに目を付けた」

ーーーーーーーーーーーーーー

↑ 日本語劇場版『サンダーバード55/GOGO』サンダーバード2号 撮影用ミニチュア。2022公開予定。

↑ (手前)サンダーバード1号。(中央)サンダーバード2号。(後方)ウルトラマンタロウのスカイホエール。

↑ サンダーバード2号。

↑ 日本語劇場版『サンダーバード55/GOGO』サンダーバード1号 撮影用ミニチュア。2022公開予定。

ーーーーーーーーーーーーー

「サンダーバードぴあ(サンダーバード博開催記念 公式ファンブック)/ぴあ/2013年8月10日発行」

↑ 今井科学の「サンダーバード2号」プラモデルの箱。

↑P14.サンダーバード2号の専用コンテナ。6種類ある。

↑ P24.ジェットモグラ。サンダーバード2号が運ぶ救助作業車。

↑ 第1話で原子力旅客機ファイヤーフラッシュ号を助けるために出動した「高速エレベーターカー:MASTER ELEVATOR CAR:マスターエレベーターカー」。

↑ P26.第1話にでてきた原子力旅客機ファイヤーフラッシュ号。マッハ6で世界中を結ぶ。着陸脚に爆弾が仕掛けられ、脚を出すと爆発するため、サンダーバードの高速エレベーターカーが旅客機の着陸脚の部分に並走し、旅客機は脚を出さずにエレベーターカーに乗って無事着陸できた。

手に汗握るシーンだった。

↑ P48.サンダーバードの総制作者・ジェリー・アンダーソン氏の紹介。

↑ TB(サンダーバード)を制作した「APフィルムズスタジオ」の紹介。

↑ P56. メイキング・オブ・『サンダーバード』。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「オタク学入門/岡田斗司夫/新潮文庫」

↑ P155.

上は東宝砧(きぬた)スタジオの特撮プール・イメージ図。スケール感のある撮影が出来るが、セッティングが大変だ。

(3週間前から壁を塗ってセッティング開始。巨大プールでやっと撮影)

下は『サンダーバード』の撮影現場。

(30分前は、同じテーブルでティータイム。デスクトッププールで撮影)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[美術 / Art] カテゴリの最新記事

-

パソコン2台処分 2024.09.19

-

花火大会(2024年8月3日) 2024.08.28 コメント(1)

-

インドのお菓子・ムングダル 2024.08.26 コメント(1)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

山歩き / Hiking

(81)河合奈保子さん

(497)歌謡曲/映画/テレビ

(210)ウォーキング

(49)メーテル

(45)美術 / Art

(253)ガンダム・イデオンなどロボット

(13)ゴジラ、ガメラ、ウルトラ、仮面ライダー

(30)星 / Stars

(77)カワセミ / Kingfishers

(18)鉄道 / Trains

(218)飛行機の機窓/飛行機

(32)カメラ / Camera

(5)本、雑誌、記録

(93)英語の本

(2)鳥類 / Birds

(38)ペット / Pet

(46)国内旅行(関東・甲州・信州)

(297)国内旅行 (東海・北陸)

(14)国内旅行(関西)

(76)国内旅行(中国地方)

(61)国内旅行(九州)

(70)国内旅行(四国)

(10)国内旅行(東北)

(1)国内旅行(北海道)

(15)城

(52)気象・災害

(23)昆虫/Insects

(5)花・植物

(9)車窓

(13)パンダ

(4)ヨーロッパの曲

(4)オランダ / The Netherlands

(1)オーストリア/Austria

(1)ドイツ/Germany

(2)フランス/FRANCE

(2)イタリア(ITALY)

(7)イギリス(UK)

(4)アメリカ/U.S.A

(6)中国/China

(40)シンガポール/SINGAPORE

(3)台湾

(1)料理

(25)スポーツ

(77)病気

(7)ニュース

(2)インドネシア

(1)© Rakuten Group, Inc.