PR

X

Free Space

設定されていません。

Calendar

2024.06

2024.05

2024.04

2024.03

2024.02

2024.05

2024.04

2024.03

2024.02

2024.01

2023.12

2023.11

2023.10

2023.09

2023.12

2023.11

2023.10

2023.09

Comments

御用邸のある町・三…

New!

jinsan0716さん

渡り鳥が結ぶ友和の… gusinさん

十人十色の情文スタ… 情報文化学科さん

ポンコツ山のタヌキ… やまもも2968さん

鹿児島のマンション… かごすまさん

Homeward Ultra-7さん

何を食べようかなぁ… hiro_0503さん

おひさまニコニコ ^… *Liko*さん

渡り鳥が結ぶ友和の… gusinさん

十人十色の情文スタ… 情報文化学科さん

ポンコツ山のタヌキ… やまもも2968さん

鹿児島のマンション… かごすまさん

Homeward Ultra-7さん

何を食べようかなぁ… hiro_0503さん

おひさまニコニコ ^… *Liko*さん

Freepage List

Keyword Search

▼キーワード検索

カテゴリ: 太陽光発電

ここでとりあげるのは、 IEA(国際エネルギー機関:The International Energy Agency)

による 「 TRENDS IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS:Survey report of selected IEA countries between 1992 and 2007

(太陽光発電設備の動向:IEA諸国における1992年から2007年のサーベイレポート)」(Report IEA-PVPS T1-17)

です。

IEA(国際エネルギー機関:The International Energy Agency)は、1974年にOECDの枠内に設立された独立機関で、26の加盟国間で、そして欧州委員会の参加も得て、エネルギー協力の包括的なプログラムを行っています。 外務省のウェブサイト によれば、「IEA(International Energy Agency:国際エネルギー機関)は、第1次石油危機後の1974年に、キッシンジャー米国務長官(当時)の提唱を受けて、OECDの枠内における機関として設立された。事務局所在地はパリ。事務局長は、田中伸男氏(2007年9月1日就任)」ということです。

IEA PVPS(The IEA Photovoltaic Power Systems Programme:IEA太陽光発電設備計画)は1993年に調査研究をはじめています。これに長期に参加しているのは、オーストラリア、オーストリア、カナダ、デンマーク、フランス、ドイツ、イスラエル、イタリア、日本、韓国、メキシコ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国の19カ国で、欧州委員会及び欧州太陽電池産業協会も参加しており、マレーシアとトルコが最近加入したそうです。

したがって、この数値には、中国など太陽光発電にとっても、重要であると思われる国が入っていないことをあらかじめ注意しておく必要があります。

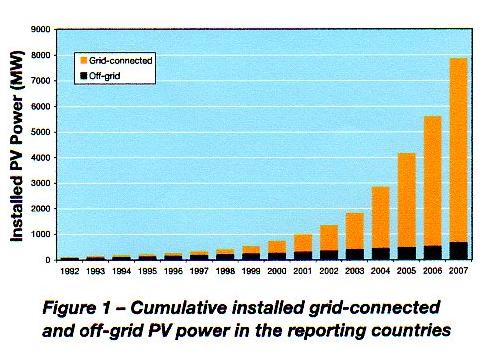

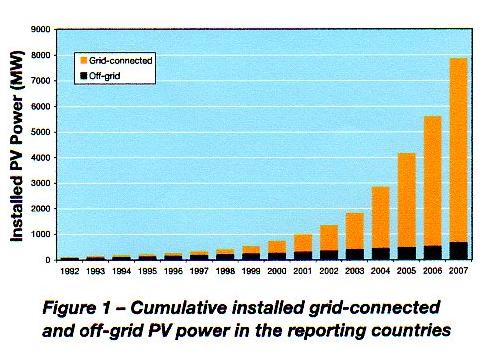

太陽光発電設備全体の動向ですが、21世紀に入って急拡大しつつあり、とりわけ系統連系(Grid-connected)による太陽光発電が、独立電源(Off-grid)に比べてますます飛躍的に成長する傾向にあることがわかります。

図1 太陽電池導入量(独立電源と系統連系)の推移

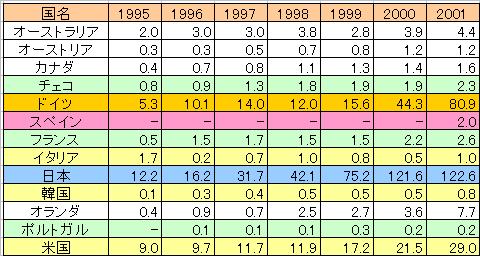

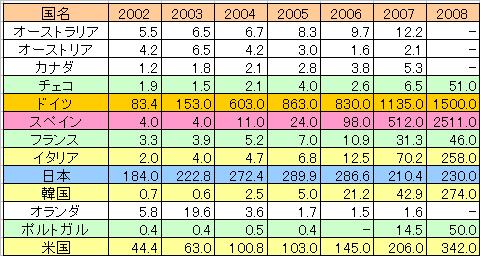

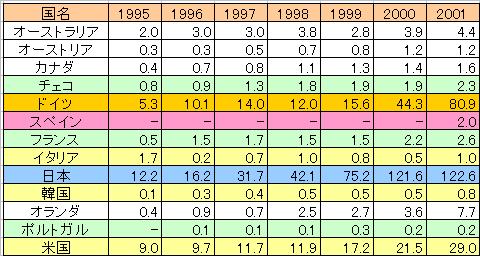

国別に見ると、その傾向はどうでしょうか。太陽電池(太陽光発電設備)の国別年間導入量

は、次のようになっています(1995年~2007年は本資料、2008年は前々回でとりあげた資料による)。

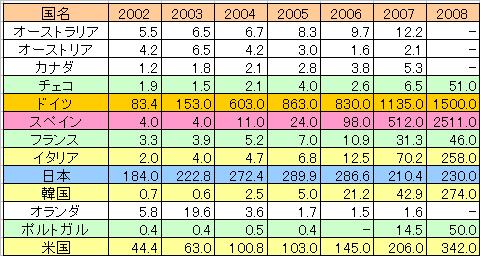

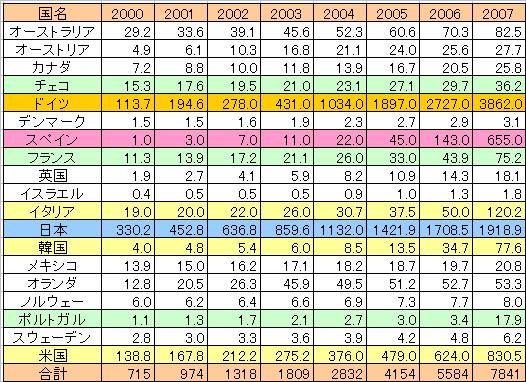

表1 太陽電池(太陽光発電設備)国別年間導入量(1995年~2008年)の推移(MW)

出典:TRENDS IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS,p.8、及び 日経BPnet:Tech-On3月26日記事 より作成

2000年までは日本が一人わが道を行くという感じでしたが、ドイツが次第に追い上げはじめ、2000年4月から施行されている「再生可能エネルギー法」(太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを電力会社が高額で買い取ることを義務付ける固定価格買取制度(フィードインタリフ制度)を採用)により、飛躍的に成長し、日本を一気に凌駕したのがわかります。

この固定価格買取制度はヨーロッパ全体に広がり、それまでたいした実績を残してこなかったスペインでも、この制度により2006年ごろから急激に伸びはじめ、2007年に加速して、2008年で大飛躍を遂げています。日本のメーカーや商社も、京セラの 13.8MWの「超大規模太陽光発電施設」建設 や三井物産の カタルーニャ地方の太陽光発電会社の買収 など、続々と進出しているようです。

この流れは、米国でも太陽光発電ブームをもたらし、イタリア、韓国はもちろん、さらにはチェコ、ポルトガル、フランスなどでも、今後爆発的な飛躍が起きる予兆を示しています。

日本はというと、従来からの太陽光発電設備に対するNEFの補助金も次第に減額、ついには途切れてしまい、2005,6年をピークに年間導入量の減少が起こっています。一時はトップ独走状態だった日本が、世界の流れから完全においていかれ、このままでは、今後さらに次々に追い抜かれていくことが予想されます。これは完全に、シャープ、京セラ、サンヨーなどのトップメーカーを有し、技術力、市場力での優位を生かすことのできなかった「政府の失敗」といえるでしょう。技術力では優位にあっても、「政策的劣位」によって、このような事態がもたらされたと断言して間違いないといえます。シャープ、京セラ、サンヨーのつくるソーラーパネルの多くが輸出されているということは、世界にこれらのメーカーが貢献しているともいえますが、太陽光発電での「内需」の乏しさを示していますし、こうした事態に何の対応もしてこなかった政府の無策の表れともいえるのです。

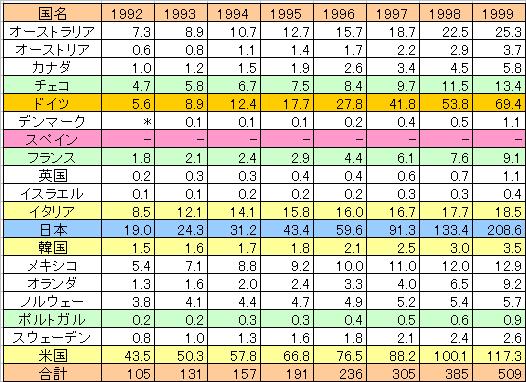

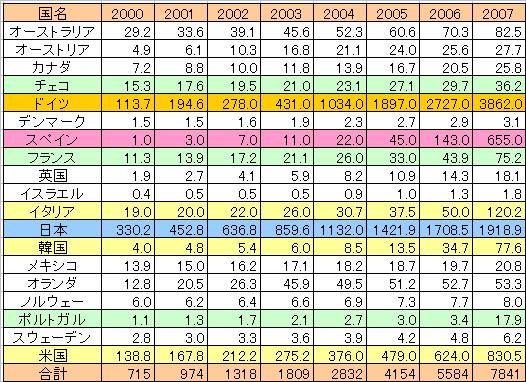

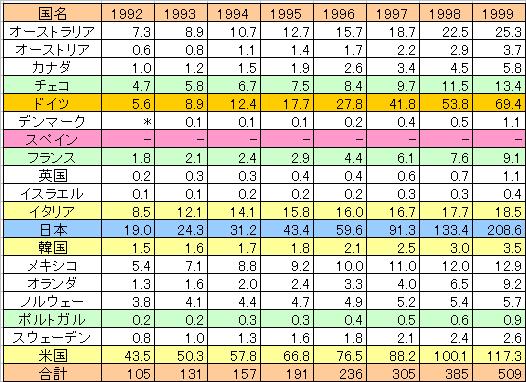

表2 太陽電池(太陽光発電設備)国別累積導入量(1992年~2007年)の推移(MW)

出典:TRENDS IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS,p.7

これに2008年の年間導入量を加えると、累積導入量の第1位は、ドイツ5362MW、以下2位スペイン3166MW、3位日本2149MW、4位米国1173MW、5位イタリア378MW、6位韓国352MW、7位フランス121MW、8位チェコ87MW、9位ポルトガル68MW、などとなります。(本日はこの辺で)

IEA(国際エネルギー機関:The International Energy Agency)は、1974年にOECDの枠内に設立された独立機関で、26の加盟国間で、そして欧州委員会の参加も得て、エネルギー協力の包括的なプログラムを行っています。 外務省のウェブサイト によれば、「IEA(International Energy Agency:国際エネルギー機関)は、第1次石油危機後の1974年に、キッシンジャー米国務長官(当時)の提唱を受けて、OECDの枠内における機関として設立された。事務局所在地はパリ。事務局長は、田中伸男氏(2007年9月1日就任)」ということです。

IEA PVPS(The IEA Photovoltaic Power Systems Programme:IEA太陽光発電設備計画)は1993年に調査研究をはじめています。これに長期に参加しているのは、オーストラリア、オーストリア、カナダ、デンマーク、フランス、ドイツ、イスラエル、イタリア、日本、韓国、メキシコ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国の19カ国で、欧州委員会及び欧州太陽電池産業協会も参加しており、マレーシアとトルコが最近加入したそうです。

したがって、この数値には、中国など太陽光発電にとっても、重要であると思われる国が入っていないことをあらかじめ注意しておく必要があります。

太陽光発電設備全体の動向ですが、21世紀に入って急拡大しつつあり、とりわけ系統連系(Grid-connected)による太陽光発電が、独立電源(Off-grid)に比べてますます飛躍的に成長する傾向にあることがわかります。

図1 太陽電池導入量(独立電源と系統連系)の推移

国別に見ると、その傾向はどうでしょうか。太陽電池(太陽光発電設備)の国別年間導入量

は、次のようになっています(1995年~2007年は本資料、2008年は前々回でとりあげた資料による)。

表1 太陽電池(太陽光発電設備)国別年間導入量(1995年~2008年)の推移(MW)

出典:TRENDS IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS,p.8、及び 日経BPnet:Tech-On3月26日記事 より作成

2000年までは日本が一人わが道を行くという感じでしたが、ドイツが次第に追い上げはじめ、2000年4月から施行されている「再生可能エネルギー法」(太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを電力会社が高額で買い取ることを義務付ける固定価格買取制度(フィードインタリフ制度)を採用)により、飛躍的に成長し、日本を一気に凌駕したのがわかります。

この固定価格買取制度はヨーロッパ全体に広がり、それまでたいした実績を残してこなかったスペインでも、この制度により2006年ごろから急激に伸びはじめ、2007年に加速して、2008年で大飛躍を遂げています。日本のメーカーや商社も、京セラの 13.8MWの「超大規模太陽光発電施設」建設 や三井物産の カタルーニャ地方の太陽光発電会社の買収 など、続々と進出しているようです。

この流れは、米国でも太陽光発電ブームをもたらし、イタリア、韓国はもちろん、さらにはチェコ、ポルトガル、フランスなどでも、今後爆発的な飛躍が起きる予兆を示しています。

日本はというと、従来からの太陽光発電設備に対するNEFの補助金も次第に減額、ついには途切れてしまい、2005,6年をピークに年間導入量の減少が起こっています。一時はトップ独走状態だった日本が、世界の流れから完全においていかれ、このままでは、今後さらに次々に追い抜かれていくことが予想されます。これは完全に、シャープ、京セラ、サンヨーなどのトップメーカーを有し、技術力、市場力での優位を生かすことのできなかった「政府の失敗」といえるでしょう。技術力では優位にあっても、「政策的劣位」によって、このような事態がもたらされたと断言して間違いないといえます。シャープ、京セラ、サンヨーのつくるソーラーパネルの多くが輸出されているということは、世界にこれらのメーカーが貢献しているともいえますが、太陽光発電での「内需」の乏しさを示していますし、こうした事態に何の対応もしてこなかった政府の無策の表れともいえるのです。

表2 太陽電池(太陽光発電設備)国別累積導入量(1992年~2007年)の推移(MW)

出典:TRENDS IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS,p.7

これに2008年の年間導入量を加えると、累積導入量の第1位は、ドイツ5362MW、以下2位スペイン3166MW、3位日本2149MW、4位米国1173MW、5位イタリア378MW、6位韓国352MW、7位フランス121MW、8位チェコ87MW、9位ポルトガル68MW、などとなります。(本日はこの辺で)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[太陽光発電] カテゴリの最新記事

-

屋根借りたいプロジェクト 2013.03.11

-

みんなのでんきチラシ 2013.03.11

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.