2018年03月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

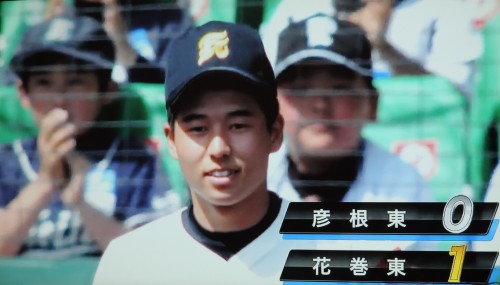

【甲子園2018春】あわやノーヒットノーランが、まさかのサヨナラ負け~彦根東・増居翔太が花巻東に

投手はスピードだけではない、今日行われた3回戦・花巻東ー彦根東戦を見てつくづく思いました。(延長10回、花巻東1×ー0彦根東)花巻東・伊藤翼、彦根東・増居翔太、両投手ともに制球力を武器に相手打線を翻弄し続けました。とりわけ増居は制球に加えて緩急を自在に操り、5回までは完全、6回に四球を与えた後は9回終了までノーヒットに抑えました。花巻東打線はバットに当てるのがやっと。130km前後の直球を剛速球に見せる投球術は大したもんでした。延長10回、無死満塁の場面で7番・藤森晃希の犠飛でサヨナラ負けしますが、この回の2本の安打と、代打・八幡尚稀に与えた四球が悔やまれます。「たら、れば」は禁物ですが、もしこの試合で増居がノーヒットノーランを達成していたら、センバツ90回の歴史で、13人目(完全試合を含む)の大記録となるはずでした。ちなみに第1号は、昭和6年、広島商の灰山元治投手(相手は坂出商)。この時、広島商のショートは、のちに南海監督となる鶴岡一人さんでした。(写真上)延長10回、サヨナラ負けが決まり、がっかりした表情の彦根東・増居翔太。9回1/3、144球、被安打2、奪三振14、与四死球5、自責点1。(写真中)「赤鬼」真っ赤に染まる彦根東のアルプススタンド。(写真下)急きょ1回途中からロングリリーフして勝利投手になった花巻東・伊藤翼。10回、127球、被安打6、奪三振4、与四死球1、自責点0。※写真はすべてNHK。

2018.03.31

コメント(0)

-

【甲子園2018春】花巻東、名門東邦に勝つ!~伝承される野球センス

花巻東がスコア5-3で東邦を下しました。結局、勝敗を分けたのは初回の攻防だったでしょうか。東邦・扇谷莉は実力を出し切れず、ちょっと不運でした。花巻東、完投したのは田中大樹。ボクは西舘という投手の名前は知っていたけれども、田中という名前を初めて聞きました。変則モーションで打者にとって打ちづらそうな投手。本格派と言われる西舘とのコンビは花巻東の勝利をけん引しそうです。そして野手。目についたのは2番・谷直哉。打席の立ち居振る舞いは、かつての佐藤涼平や千葉翔太を彷彿とさせます。例年花巻東は9番、1番、2番にセンスある打者が並びますが、センスは簡単に伝承できるはずもなく、まして練習で鍛え上げるものでもないはず。なのに、なぜ毎年こうした選手がいるのか不思議です。また9回、軽快な守備を見せた三塁・藤森晃希も素晴らしかった。最終回に何が起きるかわからない東邦の攻撃を、藤森の守備が完全に封じました。また、花巻東打者の落ちついた姿や積極的な打撃にも感心しました。一昔前、岩手県内の中学軟式野球はひとつの改革をしました。消極的な県民性を改善すべく、ストライクゾーンを広くするローカル・ルールを始めたのです。これだと打者は否が応でも積極的に打ちに行くしかありません。そこで積極性が生まれました。この改革が岩手県内の出身者が大半を占める花巻東に幸運をもたらしたのかもしれません。(写真上)完投勝利した田中大樹。(写真中)巧打者・谷直哉。(写真下)9回、素晴らしいプレーを見せた藤森晃希。※写真はすべてNHK

2018.03.26

コメント(0)

-

【お詫びとお願い】

読者各位いつも当ブログにお越しいただき、まことにありがとうございます。さて、実は約半年ほど前から英数字のみのいたずらコメントが続き、たいへん難儀しておりました。そのためこれまではコメント欄を閉鎖して対応しておりましたが、いつまでも閉鎖するわけにもいきません。今は従来通りコメントが記入できる状態に戻しております。が、前述の事情により、英数字のみのお名前は禁止ワードに設定せざるを得ない状況ですので、誠に恐縮ではございますが、ご理解ご協力くださいますようよろしくお願いいたします。平成30年3月25日「あま野球日記@大学野球」管理人

2018.03.25

コメント(0)

-

【甲子園2018春】だから高校野球は面白い!明徳・谷合悠斗が逆転サヨナラ本塁弾!!~監督と投手の関係性は、外野にはわからない

スコアは明徳義塾4-5中央学院。9回裏、1点差を懸命に追う明徳だが、すでに二死走者なし。いかに名将・馬淵史郎監督であっても、すでに負けを覚悟したはずだった。しかし後続の打者が安打と死球で一・二塁の好機を作ると、次第に雲行きが変わり始めた。打席には今日無安打の4番・谷合悠斗。中央学院のエース・大谷拓海の初球は直球、わずかに外に外れてボール。続く2球目も直球、高めに浮いたように見えたが、谷合が強振するもファール。カウント1-1。そして3球目だった。大谷の3球続けて投げた直球は、ど真ん中へ。待ってましたとばかりに谷合が強振すると、打球はバックスクリーンに飛び込む逆転サヨナラ3点本塁打になり、明徳が勝利を決めました。この打席まで、中央学院・大谷は明徳・谷合を警戒し、徹底的に外や低めを突く制球を続けていました。スライダーも交えつつ。しかし9回裏の5打席目は直球ばかりで、しかも高めに浮いていました。試合終了後、大谷は「勝負を急いだ」と嘆き、中央学院・相馬幸樹監督は「最後の1球に悔いが残る。ベンチからは勝ち急がないようにと見ていた。2球目のファールの後の配球は今後の課題です」と反省の弁。3球目を投げる前に監督と投手の意思疎通が図れていれば、結果は違っていたかも知れません。一方の明徳、馬淵監督とエース・市川悠太も8回の守備時に歯車が狂いました。8回、市川は4つの四死球を与えるなど逆転を許す突然の大乱調。前の回(7回)に球が浮き始めた市川に、馬淵監督が注意したことが伏線にあったそう。「市川はよほどのことがない限り、相手打線に3点以上を献上しない」と絶対の信頼を置いていた馬淵監督だけに、よけいに監督と投手のコミュニケーションの難しさを感じます。さて、谷合の放ったサヨナラ本塁打はセンバツ史上通算18人目の記録だとか。これまでの記録中、ボクの記憶に残るサヨナラ本塁打は、平成16年の済美ー東北戦、済美・高橋勇丞の逆転サヨナラ本塁打です。マウンドには東北の2番手・真壁賢守がいました。エース・ダルビッシュ有はレフトに。後に東北・若生正廣監督は「なぜ最後の守備で、ダルビッシュを出さなかったか?」と批判を浴びることになります。しかし若生監督は「それはまったく事情を知らない無責任な外野の声だ」と断じ、こう言い切りました。「実は前の試合(対大阪桐蔭戦)でダルビッシュが肩の不調を訴えていた。済美戦の中盤で有(ダルビッシュ)から投げたいとアピールもあったが、肩の調子は深刻な状態と認識していたため、私は起用を考えなかった。そして何より、日本球界の宝になる逸材を大事にしたいという思いがあった。東北に初大旗をと野望に目が眩む指導者なら、有を使って勝ちに行っただろう。でも私は違うのだ。そのことだけは強調しておきたい」と。かえすがえすも監督と投手の関係性は、外野から見えない難しく複雑なもののようです。(写真上)勝利を決め安どの表情を浮かべる明徳義塾・馬淵史郎監督。(写真中)逆転サヨナラ勝ちを決めた谷合悠斗、迎える明徳ナイン。(写真下)センバツ史上18人目のサヨナラ本塁打を放った谷合悠斗、※写真はすべてNHK

2018.03.25

コメント(0)

-

【甲子園2018春】静岡・春翔一朗の「春」は終わらない!~野球部の歴史は日本野球史そのものですね

古豪・静岡がスコア7-0で強豪・駒大苫小牧を下しました。静岡のエース・春翔一朗は初回から相次いで死球を与えるなど硬さが見られましたが、その後は立ち直り、終わってみればたった84球の完封勝利。コースを広く使い打たせてとる投球術で駒大苫小牧打線を封じました。27アウトのうち内野ゴロ15、奪三振0。春の「春」はまだまだ続きそうです~。さて旧制静岡中時代、野球が始まったのは明治25年と伝えられています。なんと今から126年も前のこと。そもそもですが、米国人のホーレス・ウイルソンが旧制一高に野球を伝えたのが明治4年。鉄道技師だった平岡ひろしが日本初の本格的野球チーム「新橋アスレチック倶楽部」を設立したのが明治11年。旧制一高野球部が横浜外人倶楽部と対戦し、野球の本場米国人チームに大勝して歓喜の涙を流したのが明治29年のこと。まさに静岡高野球部の歴史は、日本野球史とともにあるといっても過言ではありません。事実、日本野球史を紐解くと、旧制静岡中の名前は頻繁に登場します。下記のような歴史上の出来事の積み重ねの上に、現在があるのですね。たまたま今読んでいる『野球と戦争』(元巨人軍球団代表だった山室寛之氏が著者、中公新書)にも、2つの項で登場しています。ひとつは明治44年の『野球害毒論』、2つ目は戦時中の『野球統制令』。前者は過熱する野球人気に対し、東京朝日新聞が悪意をもって冷や水を浴びせたネガティブ・キャンペーン。新渡戸稲造をはじめとした著名人に野球批判を語らせたもの。時の静岡中校長の中村安太郎も登場し、「揃いのユニフォームやグラブを使い虚飾に流れる」「空腹と渇きからビールや氷水などをがぶ飲みし品行面、衛生面に問題がある」「野球熱心のあまり学ますます劣等になる」と嘆き、さらに行動も尋常ではなかった。野球の試合は出場資格を学業成績によって判断し、試合当日に出場禁止を言い渡すこと頻発。こっそり選手たちが対外試合を試みると、校長自らグラウンドまで駆け付け試合中止を命じ、「教室に分散留置二日間」のけん責処分を付したこともあった。これらに反発した選手たちは翌日から「同盟休校」(授業のボイコット)に入ったこともあったとか。そして後者は昭和7年に公布された野球統制令。当初は学生野球熱の「浄化」を目指すも、戦況悪化とともに次第に「弾圧」の色濃くなり、昭和18年、「野球王国」愛知県下の中学校(旧制)に対して「米英覆滅に縁遠き運動競技(野球など)は、旺盛なる愛国心に依り之を遠慮せしめる」(愛知県内政部長)旨の通達が出された。このことは近隣の静岡県にも驚きと強いインパクトをもって伝えられ、即時に野球の対校戦禁止を決定、体育の重点を銃剣道、滑空訓練などの戦時運動と勤労作業の徹底に切り替えた。実はこの年5月には8回目となる天覧記念試合(静岡中対静岡商)が予定されていたが中止、静岡県内すべての野球部が解散した。静岡中では野球部解散式が行われ、校長の間処武夫が「本校は野球班を解散して戦技訓練に重点を移すことにした。野球が盛んだったので感慨はあるが、戦争完遂のため、過去にはとらわれない。資材不足のおり、野球用の資材を戦争目的完遂に使うことこそ国策に順応する」と部員に語りかけたが、部員はうつむいたまま無言だったという。※写真はすべてNHK野球と戦争 日本野球受難小史【電子書籍】[ 山室寛之 ]

2018.03.25

コメント(0)

-

【甲子園2018春】「試合勘」の違い? 試合巧者・聖光学院が東筑を制す!

どちらに勝利の女神がほほ笑むか、終盤までまったく予想できない好ゲームでした。そして、スコア3-3の同点で迎えた9回表、ついに試合が動きました。聖光学院の攻撃。一死後、9番・高坂右京が外へ逃げるシュートを左前に流して出塁すると、続く1番・田野孔誠が三塁側にセーフティバントを敢行。しかし東筑の三塁手がこれを一塁へ悪送球し、聖光学院は一死二・三塁の願ってもないチャンスをもらいます。打席には2番・横堀航平。1ストライク後の2球目。ここで解説の大矢正成さんは「ここはね、スクイズも頭に入れておいたほうがいいですね」と言った瞬間、まさに横堀はバットを寝かせてセーフティスクイズを。慌てた一塁手が(二塁手がカバーする)一塁べースへ悪送球して2人の走者が相次いで生還、結局この2点が決勝点になりました(最終スコア:聖光学院5-3東筑)。大矢さんの指摘どおり、どうしても1点が欲しい終盤はスクイズが常套手段。なのに東筑バッテリーはまったくの無警戒。簡単にストライクを取りに行く姿は、まだ「試合勘」が目覚めていないように見えました。これが春(センバツ)、しかも開幕戦ゆえの宿命なのかもしれません。昨年夏、NHK『ドキュメント72時間』は、東筑高を熱く応援する地元の人々を活写していて、その影響もあり東筑の快進撃を期待しましたが、残念ながら初戦で敗退してしまいました。一方、聖光学院の斎藤智也監督は試合後のインタビューで、9回のスクイズの真相を聞かれ「〇凹◎▼×・・??!」とまったく意味不明な返答をしていました。今後の戦いに備え、敢えて煙に巻いたものと想像します。全国制覇を目指す聖光学院、こちらは早々に「試合勘」全快のようでした。(写真1)試合終了後、インタビューを受ける聖光学院・斎藤智也監督。インタビュアー(左)の質問が結構鋭かった。(写真2)解説の大矢正成さん。残念ながらこの人を神宮で見た記憶はありません。80年代前半、法政大の捕手といえば木戸克彦さんでした。あまりにもライバルが偉大すぎた・・・(写真3)この東筑のバッグがいいですねぇ。モデルは東筑・青野浩彦監督。※写真はすべてNHK。

2018.03.24

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

-

- 福岡ソフトバンクホークスを応援しよ…

- ホークスを日本一に導いた小久保監督…

- (2025-11-13 22:51:08)

-

-

-

- GOLF、ゴルフ、そしてgolf

- パットのおかげ@千羽平GC

- (2025-11-24 15:47:35)

-