全1154件 (1154件中 1-50件目)

-

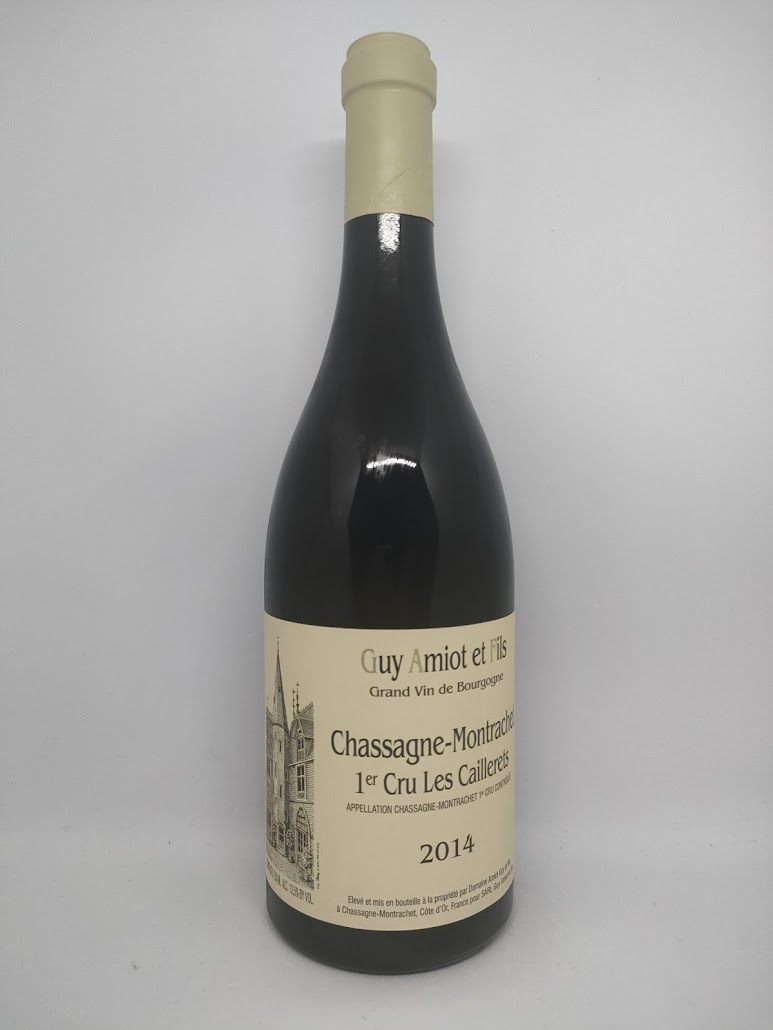

Guy Amiot Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Caillerets 2014

ギュイ・アミオ Guy Amiot のシャサーニュ・モンラッシェ一級カイユレ Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Caillerets 2014。2014年のギュイ・アミオはできが良く、ブルゴーニュ・ブランは7本買い込んで全部若いうちに飲みきった。このカイユレは3本購入し、今回飲むのが最後の1本。色調はまだ若々しい感じの薄めの金色。はちみつ漬けの白桃、バニラ、オレンジの香り。ミディアム・ボディ(アルコール度数表示は13.5%)で、程よく熟成が進んだ感じの果実味と綺麗な酸のバランスが素晴らしい。まだ飲み頃前半という感じで、もう10年くらいは楽しめそうな印象。最後の1本だったので、もう少し寝かせておいても良かったかもしれない。コルクの長さは51mmで、品質としては中の上といったところ。状態は良好。

2025年05月17日

-

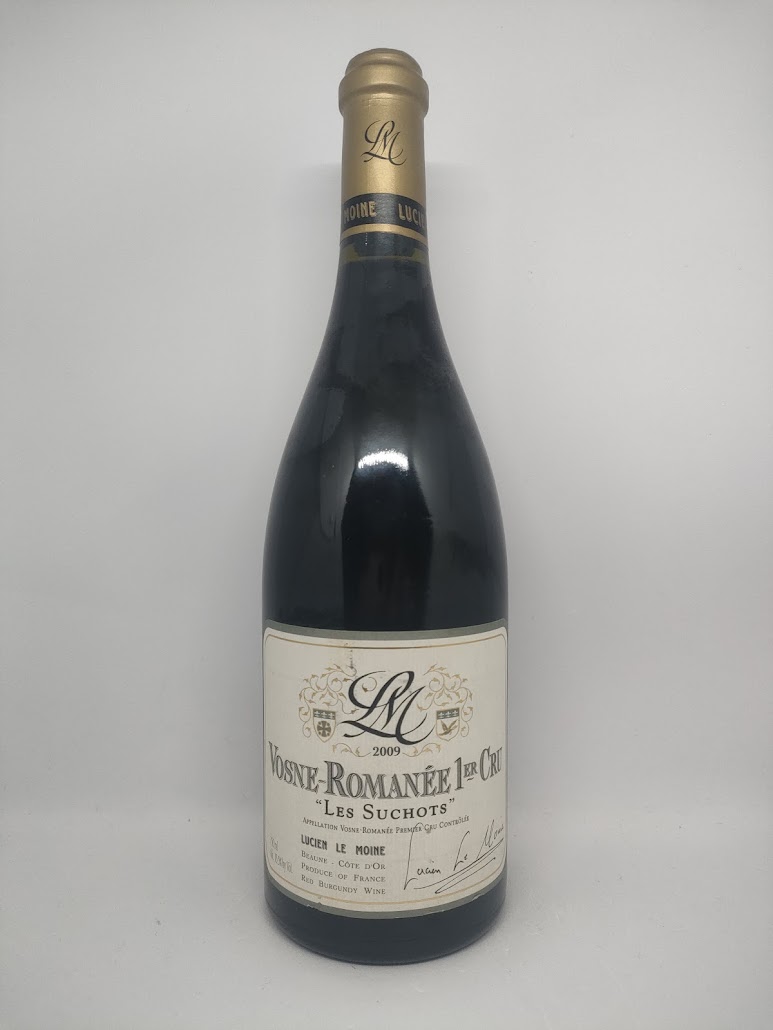

Lucien Le Moine Vosne-Romanée 1er Cru Suchots 2009

ルシアン・ル・モワンヌ Lucien Le Moine のヴォーヌ・ロマネ一級スショ Vosne-Romanée 1er Cru Suchots 2009。この生産者はあまり飲んだことがなく、このワインが4本目。前回飲んだのは2016年にボンヌ・マールの2002年もので、これはなかなか美味しかった。色調は全体に褪色の見られる薄めのルビー色で、2009年にしては熟成が進んだ感じ。このワインが熟成の早いタイプなのか、コルクの状態がもう一つだったせいなのかはわからないが、そろそろ飲みきったほうが良い感じだった。枯葉、赤系果実のドライフルーツ、ブラックペッパーの香り。アルコール度数表示は13.5%で、果実味は優雅だがタンニンはかなり旺盛で単独で飲むのは厳しい。とは言え牛肉との相性はバッチリでビーフシチュー、フィレステーキと合わせると絶妙の味わいだった。コルクは50mm長の上質なものだが、痩せてしまい全周に亘って最上部までワインの染み込みが見られた。

2025年05月02日

-

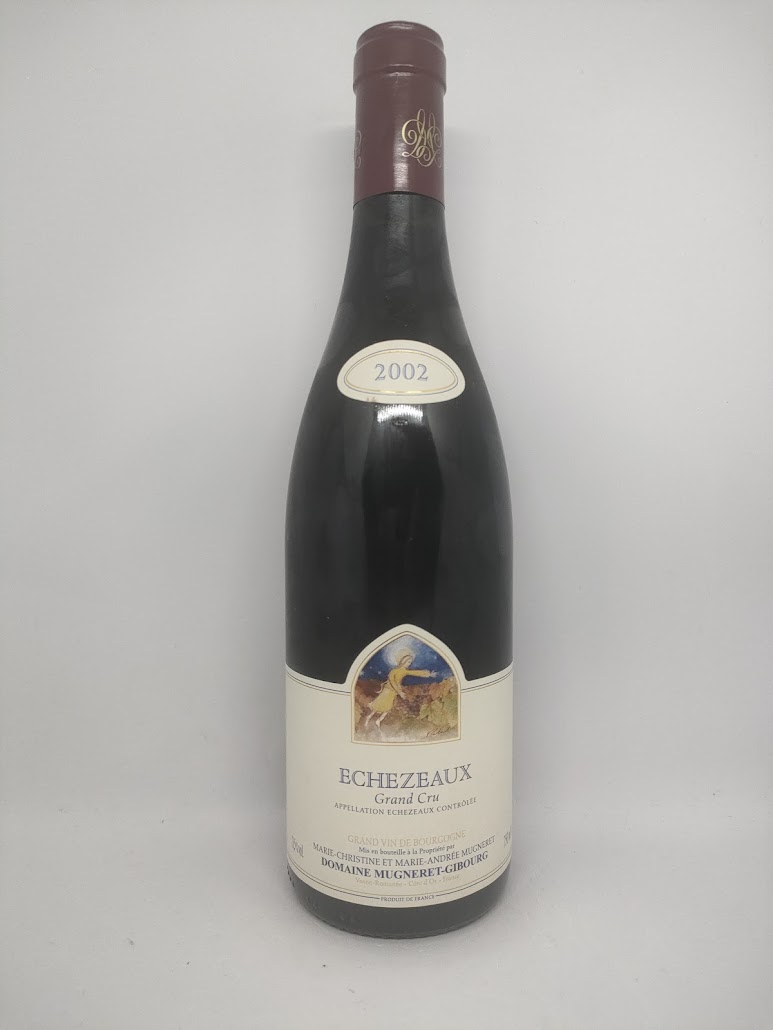

Mugneret-Gibourg Echézeaux Grand Cru 2002

ミュニュレ=ジブール(現ジョルジュ・ミュニュレ=ジブール)Mugneret-Gibourg のエシェゾー特級Echézeaux Grand Cru 2002。このワインの2002年ものは2004年に2本購入した。当時の価格は1万円でお釣りが出た。2022年に1本目を飲んでおり、今回は残る1本。色調は全体に少し褪色した薄めのルビー色。ドライフルーツっぽいニュアンスを伴うラズベリー、マッシュルーム、比較の香り。アルコール度数表示は13.5%だが重さは感じさせず、エレガントな果実味と綺麗な酸のバランスが素晴らしい。タンニンは柔らかく、単独で飲んでも楽しめる。今が飲み頃であろう。コルクは50mmの長さの良質なもの。状態は良好。

2025年04月28日

-

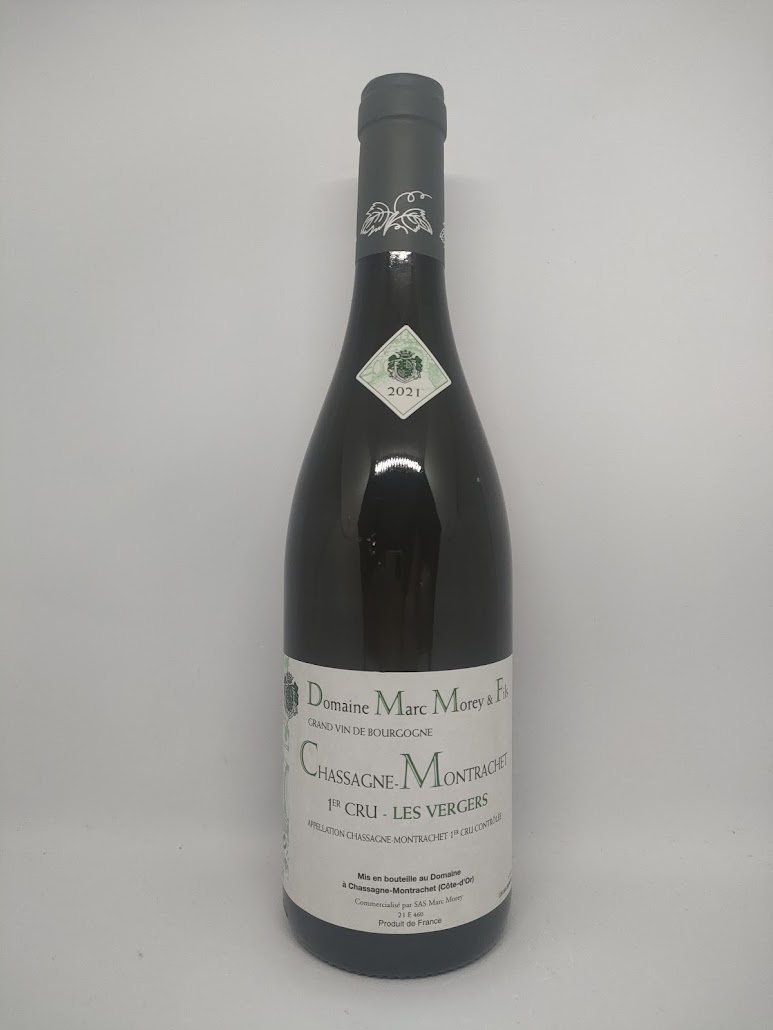

Marc Morey Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Vergers 2021

シャサーニュの中堅生産者マルク・モレ Marc Morey のシャサーニュ・モンラッシェ一級ヴェルジェ Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Vergers 2021。この生産者のワイン、15年くらい前なら5,000円ぐらいで一級ものが買えたので、その頃はちょくちょく飲んでいたのだが、今ではすっかり高くなり遠ざかってしまった。このワインは他のワインが目当てのセット物で購入した。前回マルク・モレのワインを飲んだのは2020年のことなので、実に5年ぶりということになる。色調は薄めの金色。アプリコット、オレンジ、パイナップルの香り。アルコール度数表示は13.5%で、充実しているがくどくはない程よい果実味、綺麗な酸のバランスが素晴らしい。まだ若々しい味わいだが今飲んで美味しいワイン。コルクは50mm長で、品質はそれなり。状態は良好。

2025年04月26日

-

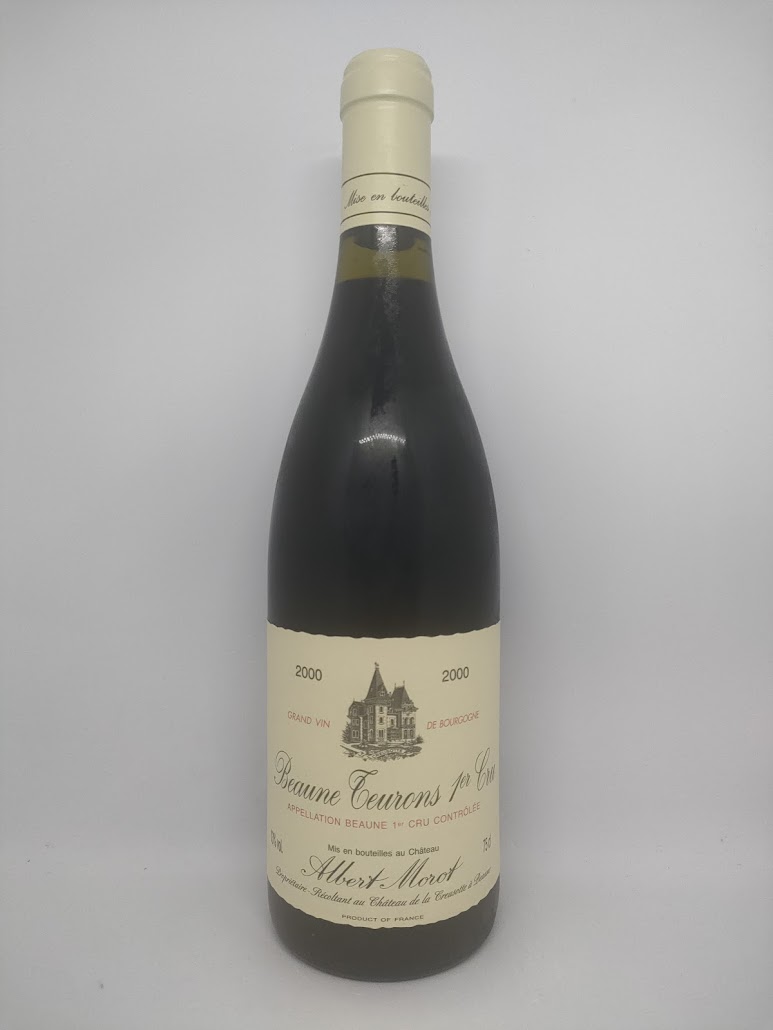

Albert Morot Beaune 1er Cru Teurons 2000

アルベール・モロー Albert Morot のボーヌ一級トゥーロン Beaune 1er Cru Teurons 2000。2022年に購入したワインで、この時点で結構値上がっていた(6,000円台だった)が、今では更に値上がっているようだ。色調は全体にわずかな褪色が見られる中程度の濃さのルビー色。赤系果実のドライフルーツ、マッシュルーム、腐葉土の香り。アルコール度数表示は13%で、タンニンは解け切っており、単独で飲んでも楽しめる。今が飲み頃だろう。コルク長は50mmで質はそれなり。全周に亘ってほぼ最上部までワインの染み込みが見られ、状態はかなりギリギリ。

2025年04月24日

-

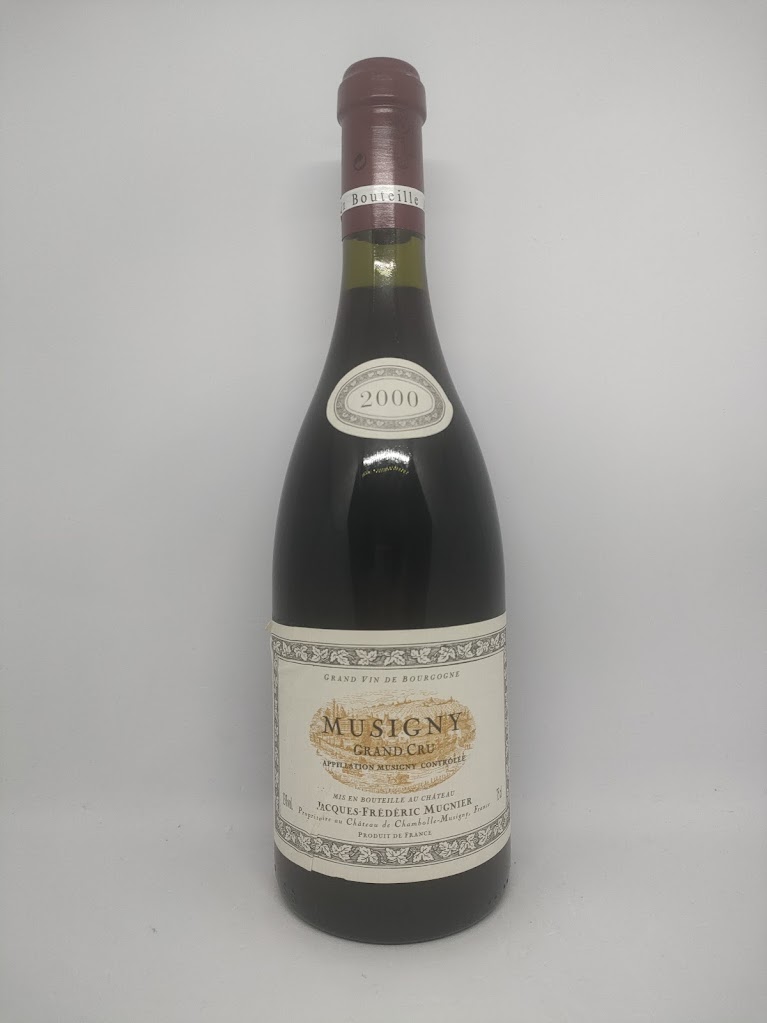

Jacques-Frédéric Mugnier Musigny Grand Cru 2000

ジャック=フレデリック・ミュニエ Jacques-Frédéric Mugnier のミュジニー特級 Musigny Grand Cru 2000。2008年に購入し、これまで保管しておいたもの。購入時の価格は2万円弱だった。今では馬鹿馬鹿しい価格になってしまったが、この頃はまだ頑張れば購入できた。少し褪色した薄めのルビー色。さくらんぼ、ラズベリーのような香り。アルコール度数表示は13%で、優雅で凝縮感のある果実味と綺麗な酸のバランスが素晴らしい。タンニンは解けきっており、単独で飲んでも楽しめる。今年飲んだワインの中では一番感銘を受けたワイン。コルクは55mm長の良質なもの。半ばくらいの高さまでワインの染み込みが見られる部位もあったが状態はまずまず。

2025年04月19日

-

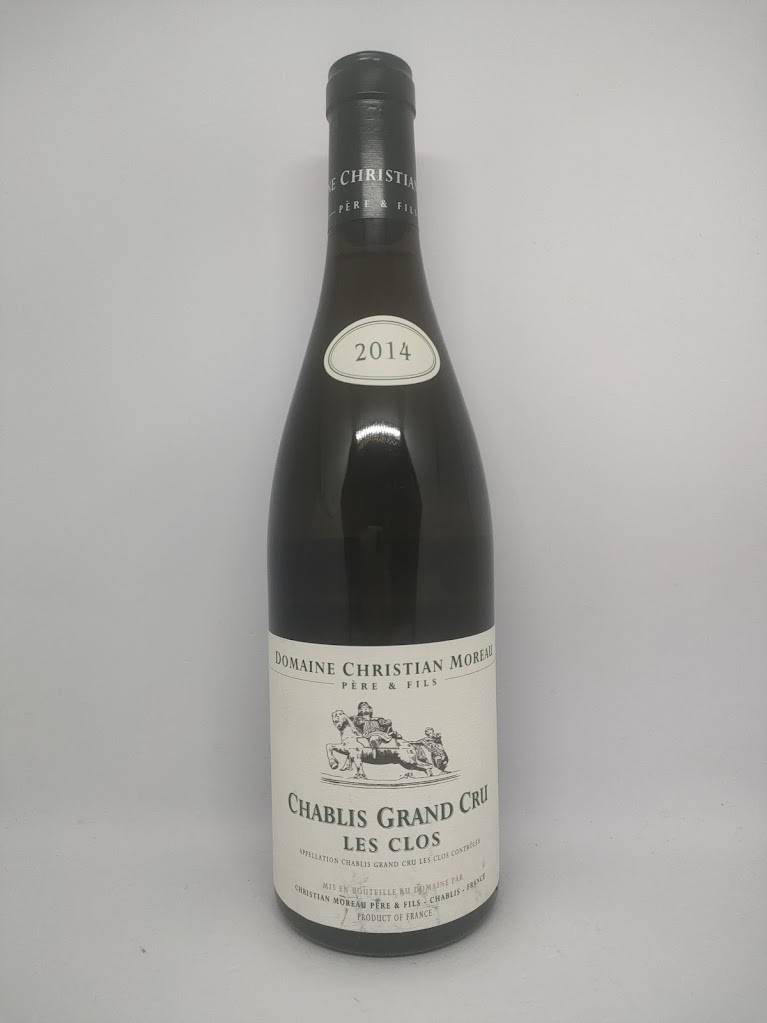

Christian Moreau Chablis Les Clos 2014

クリスチャン・モロー Christian Moreau のシャブリ特級レ・クロ Chablis Grand Cru Les Clos 2014。2017年に購入し、これまで寝かせていたもの。購入当時は5,000円強だったが、このワインもずいぶん高くなってしまった。色調は少し緑がかった薄めの金色。シトラス、ハチミツ、火打ち石の香り。アルコール度数表示は13%だが、細身の印象の味わい。上質なレモネードを思わせる果実味と酸が好印象で、ミネラル感が強い。今が飲み頃であろうけれど、もう10年くらいは楽しめそう。コルクは50mmの10年保証のディアム・コルク。

2025年04月12日

-

Simon Bize Savigny-Lès-Beaune 1er Cru Les Fourneaux 2010

シモン・ビーズ Simon Bize のサヴィニー・レ・ボーヌ一級フルノー Savigny-Lès-Beaune 1er Cru Les Fourneaux 2010。当時のこのドメーヌの当主だったパトリック・ビーズ氏は2013年10月20日に運転中に心停止して亡くなられたということで、この2010年ものは氏の作。現在このドメーヌはパトリック氏の日本人妻の千砂氏が引き継いで、ドメーヌの名声を維持している。ワインは2016年に購入して寝かせておいたもの。このワインもそれなりに価格が上昇し、今では1万円では買えないようだが、購入当時は5,000円ほどだった。ワインはちょうど飲み頃だった。色調は全体に少し褪色した薄めのルビー色。赤系果実、マッシュルーム、腐葉土の香り。アルコール度数表示は13.5%で、魅惑的な果実味と綺麗な酸のバランスが素晴らしい。タンニンは滑らかで単独で飲んでも楽しめる。コルク長は50mmで質はそれなり。状態は良好。

2025年04月07日

-

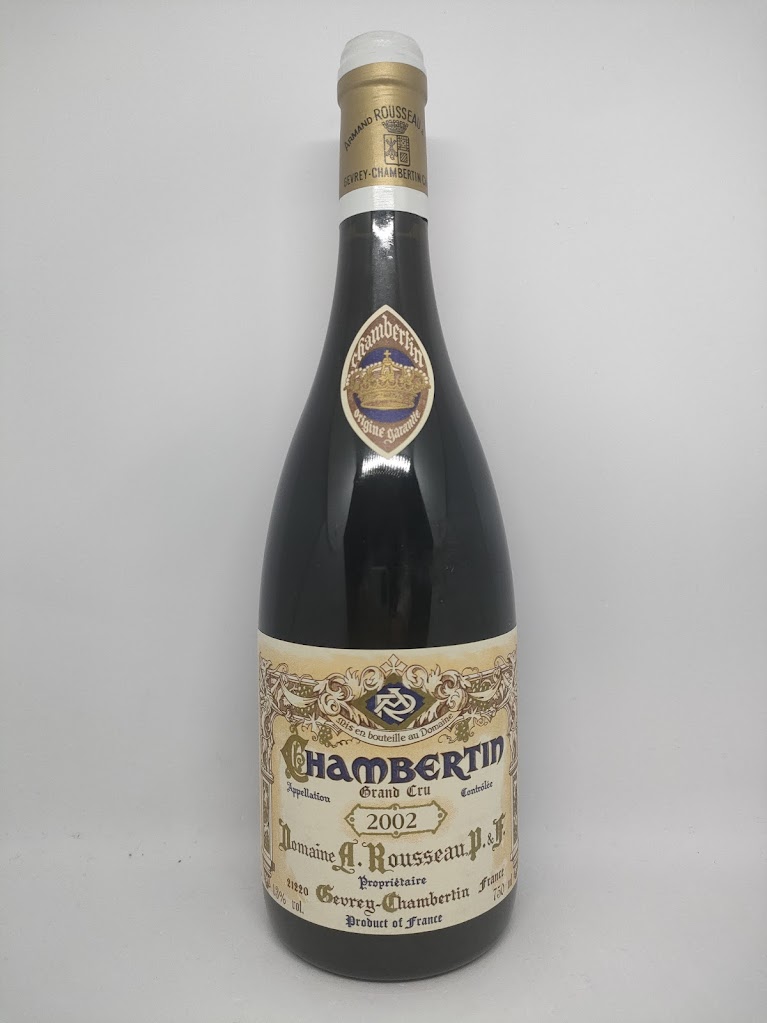

Armand Rousseau Chambertin Grand Cru 2002

アルマン・ルソー Armand Rousseau のシャンベルタン Chambertin Grand Cru 2002。新春の芸能人格付けチェックに出てきたワインはこの生産者のシャンベルタン・クロ・ド・ベーズ 2011 だったが、この生産者のフラッグ・シップはこのシャンベルタン。結構お気に入りの生産者で、2002年ヴィンテージのリリース時である2004年にはには2万円ちょっとで買えた。今では50万円を覚悟しないと買えなくなってしまった。昨今のブルゴーニュワインの高騰ぶりは凄まじいものがあるが、アルマン・ルソーはその最たる生産者の一つだろう。熟成具合はまさに今がピークという感じ。色調は全体に褪色の進んだ薄めのルビー色。ドライフルーツっぽいニュアンスを伴う赤系果実、腐葉土の香り。アルコール度数表示は13%で、優雅な果実味と綺麗な酸のバランスが素晴らしい。タンニンは解けきっており、単独で飲んでもスルスル飲めてしまう。素晴らしいワインだった。コルクは54mm長の良質なもの。部分的に最上部近くまでワインの染み込みがあった。

2025年03月29日

-

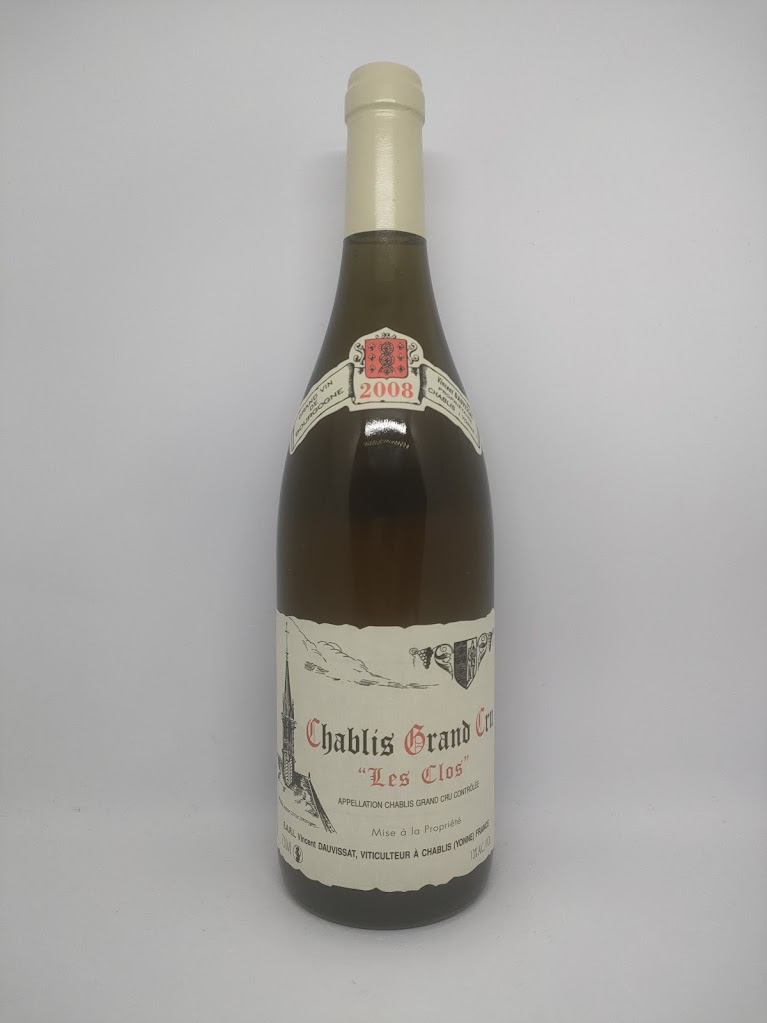

Vincent Dauvissat Chablis Grand Cru Les Clos 2008

シャブリの名手ヴァンサン・ドーヴィサ Vincent Dauvissat のシャブリ特級レ・クロ Chablis Grand Cru Les Clos 2008。ドーヴィサのワインは若いうちから美味しく飲めるのだけど、10年過ぎてくると結構ブランデーっぽい香りが出てくるので、個人的には早めに飲んでしまいたい生産者。最近飲んだワインで言うと、2011年の一級ヴァイヨンはブランデーっぽさが出始めていた。一方、2008年の特級レ・プリューズはまだまだ若々しくて、好みにドンピシャリであった。さて、今回の2008年もののレ・クロであるが、同じヴィンテージのレ・プリューズが若々しい味わいだったので期待していたのだが、残念ながら2011年のヴァイヨン以上にブランデーっぽい香りが出ていた。飲んでみた印象からするとピークを過ぎつつある印象で、個人的な好みからすると5年くらい前に飲みたかった。色調は熟成を感じさせる薄めの明るい琥珀色。ブランデー、焼き栗、ハチミツの香り。アルコール度数表示は13%で、果実味はドライフルーツよりの熟成を感じさせるもの。酸は程よく、ミネラルはしっかり。こういう熟成をした白ワインが好きな人にはたまらないワインであろうけど、私の好みではなかった。2011年に購入して今まで待ったのだが、もっと早くに飲んでおくべきだった。コルクは50mm長の良質なもの。状態もまずまず。

2025年03月22日

-

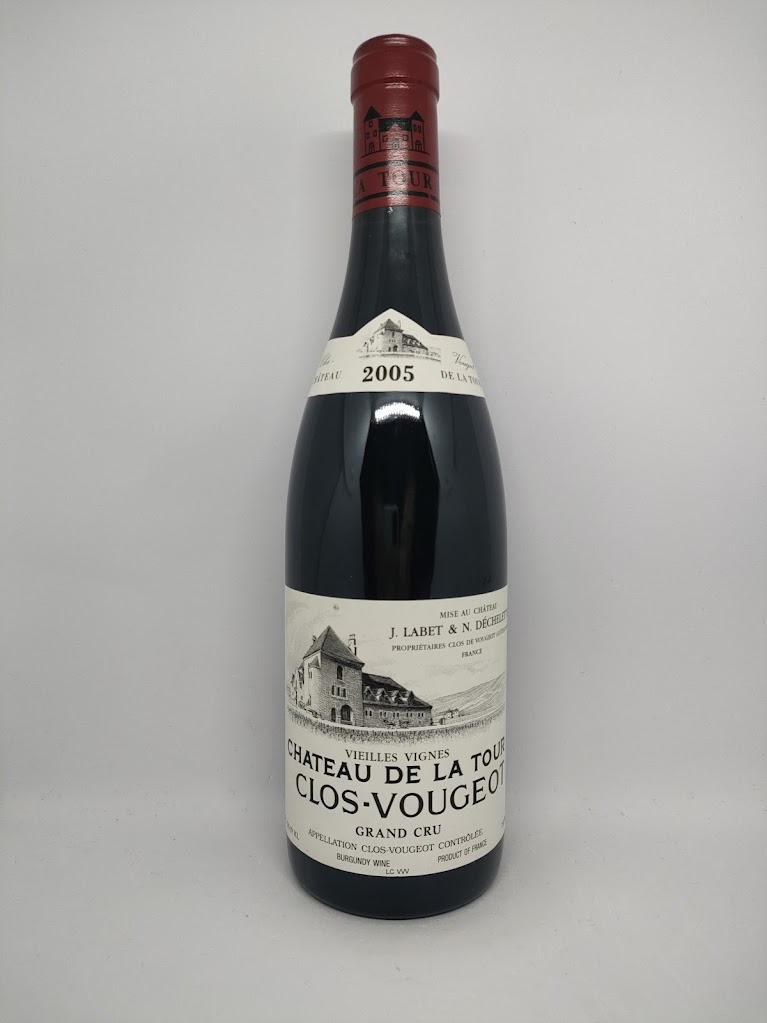

Château de La Tour Clos de Vougeot Grand Cru Vieilles Vignes 2005

シャトー・ド・ラ・トゥール Château de La Tour のクロ・ド・ヴージョ・ヴィエイユ・ヴィーニュ Clos de Vougeot Grand Cru Vieilles Vignes 2005。2005年の時点で樹齢95年だったらしい。色調はエッジが僅かに褪色した濃い目のルビー色。黒系果実、チョコレート、マッシュルームの香り。アルコール度数表示は13%で、重厚な果実味と滑らかだが旺盛なタンニンが印象的。酸は果実味とタンニンと比べて控えめで、美味しいのだがあまりブルゴーニュらしくない味わい。飲み頃初期という感じで、あと20年くらいは余裕で楽しめそうな感じ。コルクは50mm長の良質なもの。状態も良好。

2025年03月17日

-

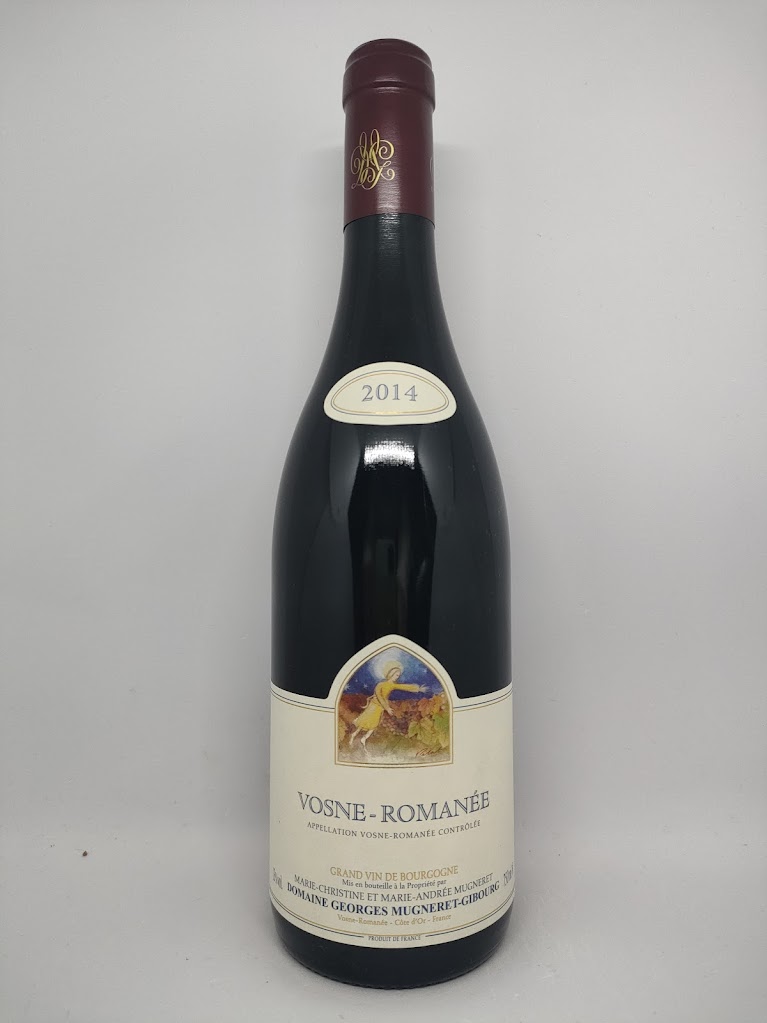

Georges Mugneret-Gibourg Vosne-Romanée 2014

ジョルジュ・ミュニュレ=ジブール Georges Mugneret-Gibourg のヴォーヌ・ロマネ Vosne-Romanée 2014。このワインは2017年に購入し、これまで寝かせてきたもの。ミュニュレ=ジブールはお気に入りの生産者で、2010以前は結構気軽に買っていたし、一級ものまでは日常的に飲んでいた。しかし、じわじわと高くなっていったので、2007年ものを最後にあまり買わなくなった。このワインはたまたま8,000円台と当時としても安くオファーが来たので買ってみたもの。開けてみたところ、ちょうど飲み頃であった。色調は少し褪色が見られる薄めのルビー色。ドライフルーツのニュアンスを伴う赤系果実の香り。アルコール度数表示は13%で、エレガントな果実味ときれいな酸のバランスが良く、タンニンは解けきっていて、単独でも美味しく飲めた。ミュニュレ=ジブールのワインは残り7本。追加で購入することはないであろうから、大事に飲んでいきたい。コルクは50mm長の良質なもの。状態も良好。

2025年03月09日

-

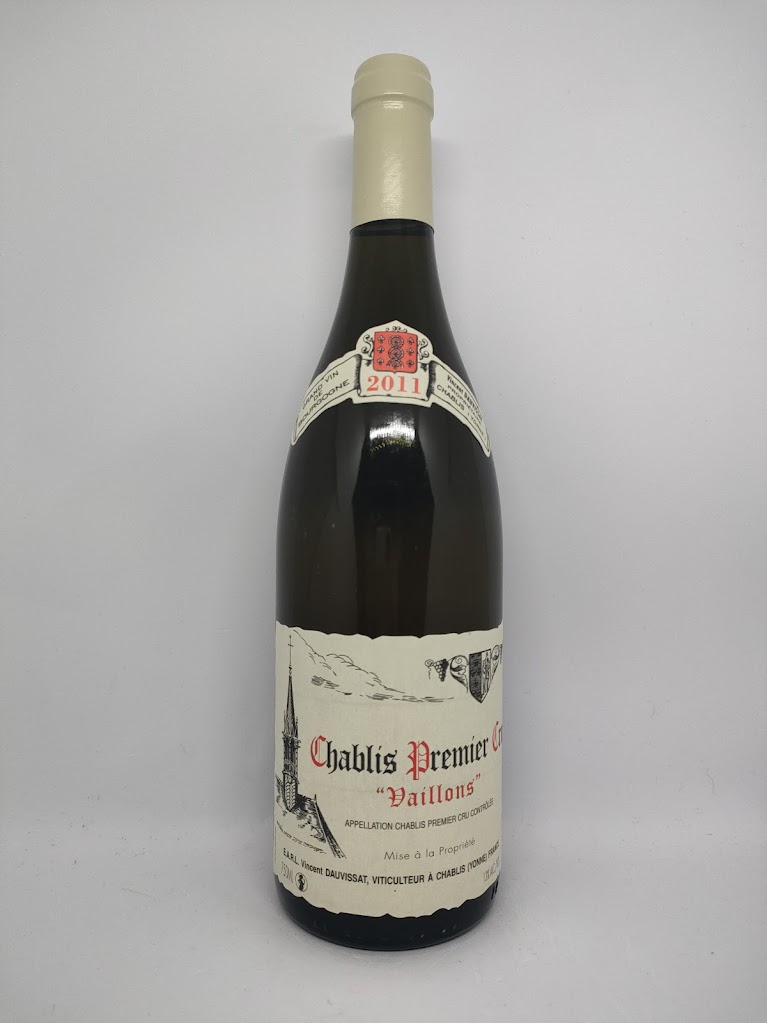

René et Vincent Dauvissat Chablis Vaillons 2011

シャブリの名手、ルネ・エ・ヴァンサン・ドーヴィサ René et Vincent Dauvissat のシャブリ一級ヴァイヨン Chablis 1er Cru Vaillons 2011。シャブリの生産者を大相撲の番付になぞらえて格付けするなら、一人横綱がラヴノーで、東の大関がこのドーヴィサではないかと思う。ラヴノーのワインは非常に超熟で、一級クラスでも15年経ってようやく飲み頃初期という場合が多いのだが、ドーヴィサのワインは特級クラスでも10年位経つとブランデーっぽい香りが出がちで、個人的には早めに飲んでしまいたい生産者と思っている。ドーヴィサの一級ものは20年前には4,000円弱で購入することができ、結構気楽に買っていた。2011年ものもリリース直後に一級のフォレ La Forest を購入して若いうちに飲んだ。しかし、ドーヴィサのワインはその後じわじわと値上がりし、リリース直後に一級ものを購入したのは2011年のフォレが最後になった。今回のワインはかなり値上がりした後の2023年に購入したもの。セット物で購入したので価格ははっきりしないが、セットのワインの単品販売の価格からすると1万円を少し超える価格で購入したことになると思う。2011年の一級もののドーヴィサということで、かなり熟成が進んでいるのではないかと思いながら開栓。予想通り、色調は薄めの琥珀色。香りもブランデーっぽいニュアンスがはっきりと出ていた。しかし、味わいはとろっとした舌触りを伴う果実味と綺麗な酸のバランスが素晴らしく、ピーク後半という感じだった。個人的な好みからすると、できれば5年くらい前に出会いたかったが、素晴らしい味わいだった。コルク長は50mmで良質なもの。状態も良好。

2025年03月01日

-

Chauvenet-Chopin Nuits St.-Georges 1er Cru Aux Thorey 2015

2018年を最後に引退したショーヴネ=ショパン Chauvenet-Chopin のニュイ・サン・ジョルジュ一級オー・トレ Nuits St.-Georges 1er Cru Aux Thorey 2015。昔、1999年のこのワインが若いうちに飲んだが、あまり好みではなく、その後2005年ものの Bourgogne と Côtes de Nuits Villages を試してみたところ結構美味しかったのだが、何故かしばらくこの生産者からは遠ざかっていた。転機となったのは、2018年のこと。2016年のこの生産者のワインがリアルワインガイド誌で高評価を受けていたのを見かけ、なんとなく Côtes de Nuits Villages を買って試してみた。以前に飲んだショーヴネ=ショパンのワインは結構硬い印象の味わいだったのだが、久しぶりに飲んでみた2016年のCôtes de Nuits Villages はすごく柔らかい味わいで、私の好みにドンピシャリだったのである。その後、バックヴィンテージのオファーがあれば買い込むようになり、このワインも2022年に6,000円弱で購入したもの。飲んでみた印象は飲み頃初期といったところだろうか。昨日飲んだ2017年のポマール・リュジアンよりずっと若々しく感じる。色調はまだ若々しい感じの中程度の濃さのルビー色。赤系果実、マッシュルームの香り。アルコール度数表示は13.5%と結構高め。引き締まった印象の果実味と酸のバランスが良い上、タンニンは滑らかで単独で飲んでも楽しめる。コルク長は50mmで品質はそれなり。状態は良好。

2025年02月24日

-

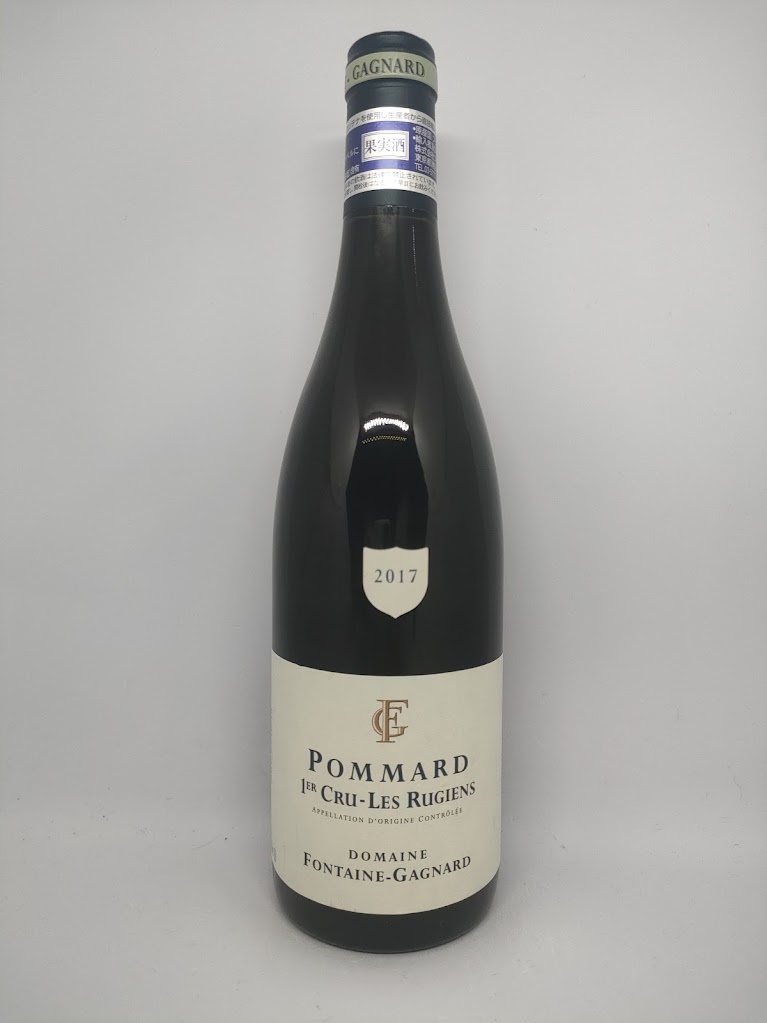

Fontaine-Gagnard Pommard 1er Cru Les Rugiens 2017

フォンテーヌ=ガニャール Fontaine-Gagnard のポマール一級リュジアン Pommard 1er Cru Les Rugiens 2017。フォンテーヌ=ガニャールは白のほうを得意としており、最近は疎遠になっているが、10年ぐらい前には結構一級ものを飲んでいた。モンラッシェは縁がなくて飲んだことがないが、2002年のバタール・モンラッシェはなかなか良いワインだった。赤ワインの方は2007年のブルゴーニュ・ルージュが安くて旨いとネットで話題となり、私も何本か買い込んで飲んでみて万座オク下記憶がある。さて、今日開けたポマール一級リュジアンは2010年ものを飲んで以来となる。2010年ものは3本購入して2018、2019、2020年に飲んだのだが、当時のメモを見ると、一番美味しく感じたのは2018年に飲んだときで、2020年に飲んだときにはピークを過ぎつつあるのではないかと書いてあった。今回の2017年ものだが、結構熟成が進んだ感じで、色調はエッジに少し褪色が見られる薄いルビー色で、20年以上経過したワインのような色調だった。香りと味わいの方は飲み頃初期という感じであり、タンニンも結構旺盛だったので、もうしばらくは飲み頃を保ってくれるのではないかと思うが、あまり長く熟成させないほうが良い感じだった。コルクは50mmの長さで品質はまあまあ。状態は良好だった。

2025年02月23日

-

Domaine William Fèvre Chablis Les Clos 2014

ドメーヌ・ウィリアム・フェーヴル Domaine William Fèvre のシャブリ特級レ・クロ Chablis Grand Cru Les Clos 2014。ウィリアム・フェーヴルにはドメーヌものとネゴシアンものがあるが、このワインはドメーヌもの。見分け方は簡単で、ラベル中央やや上に Domaine と書いてあればドメーヌもので、書いてなければネゴシアンもの。フェーヴルのワインは2000年ものから2007年ものあたりまではよく買って飲んでいた。その頃のフェーヴルのワインは若い(収穫後5年ぐらい)うちに飲むと美味しいが、10年以上経つと酸化が目立ってきて、うまく熟成してくれないという印象があり(特に2002年まで)、購入するのをやめてしまった。このワインを買ったのは、当時愛読していたBurghound.comで97点という高得点がついていたので、久しぶりに試してみようかという気になったためである。2018年に1万円を少し超える価格で2本購入した。このワインは素晴らしかった。少し緑がかった薄めの金色。洋梨、シトラス、パイナップル、ハチミツの香り。アルコール度数表示は12.5%と控えめで、ミネラルたっぷりのまだまだ若々しい感じの果実味と綺麗な酸のバランスが素晴らしい。飲み頃初期という感じで、まだ10年は持ちそう。もう1本をいつ開けるか、悩ましいところである。コルクは55mm長の10年保証のディアムコルク。状態は極上。

2025年02月22日

-

Jacky Truchot Chambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers 2005

2005年を最後に引退した名手ジャッキー・トルショ Jacky Truchot のシャンボール・ミュジニ一級 センティエ Chambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers 2005。リリースされた2007年に購入し、今まで寝かせていたワイン。8,000円ぐらいで購入したのだけど、今ではとんでもない価格になっているようだ。昨年飲んだモレ・サン・ドニ一級ルショット Morey St.-Denis 1er Cru Ruchots 2005はこちら。ちょうどよい感じで熟成しており、抜栓直後から香り・味わいとも開いており、単独で飲んでもスルスルと飲めてしまう。至福の時間を味わうことのできた逸品であった。コルクは全周に亘って最上部もしくはその近くまでワインの染み込みがあり、若干の液漏れも見られた。

2025年02月15日

-

Château Malescot-St-Exupery 2005

シャトー・マレスコ・サン・テクジュペリ Château Malescot-St-Exupery 2005。ボルドーのマルゴー村のワインで、メドックの3級格付けに位置づけられている。使われているブドウは、カベルネ・ソーヴィニヨン 50%、メルロ 35%、カベルネ・フラン 10%、プティ・ヴェルド 5%だそうだ。あまりボルドーは買わないのだが、このワインは何となく気になって2008年に3本買った。買ったときは知らなかったのだが、Wine Spectator誌の年間Top100の第18位に選ばれていたらしい。2018年に1本目、2023年に2本目を飲んでおり、今回開けたのが最後の1本。2018年に飲んだときはまだ固い味わいで、2023年に飲んだときには単独で飲んでもそれなりに楽しめるくらいには熟成が進んでいた。今回開けてみたら、2023年の印象より固い印象で、単独で飲むと旺盛なタンニンが辛く、ちょっと辛かったのだが、ビーフシチューと合わせて味わうと様相が一変。ワインも料理も素晴らしい味わいとなった。普段の食事の時にボルドーの赤はあまり飲む気にならないが、ビーフシチューとか相性の良い料理と合わせて飲むボルドー赤は悪くないなあと思った体験であった。

2025年02月11日

-

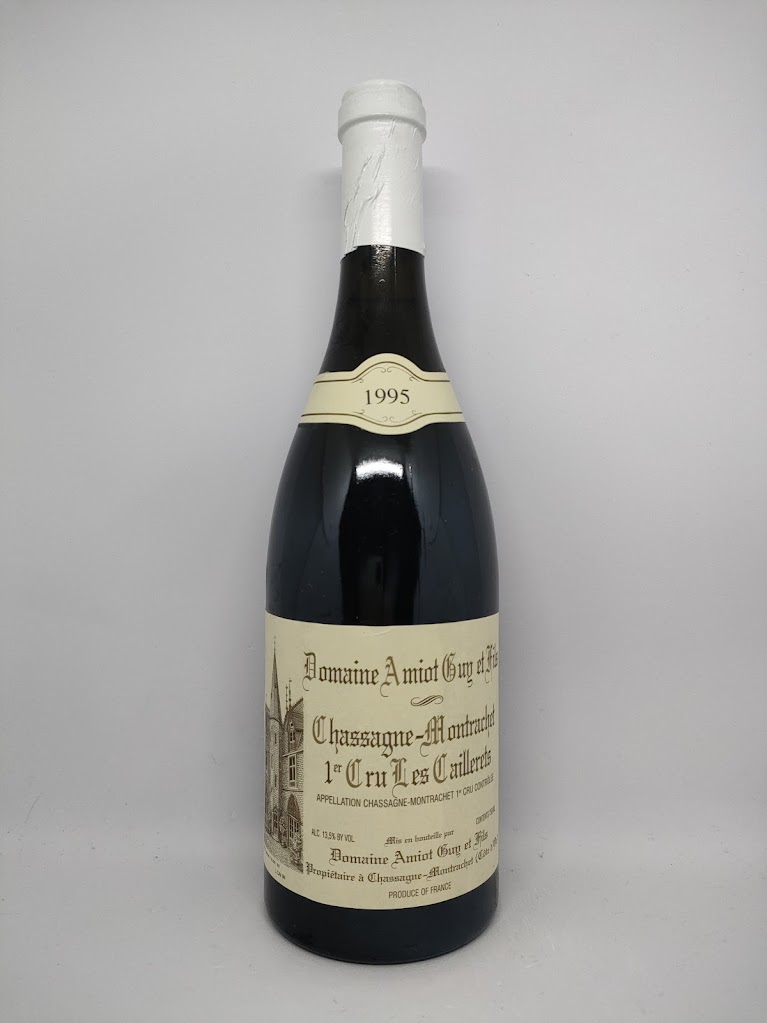

Guy Amiot Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Caillerets 1995

ギュイ・アミオ Guy Amiot のシャサーニュ・モンラッシェ一級カイユレ Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Caillerets 1995。このワインは2019年に購入したもの。この頃はまだブルゴーニュワインの高騰は一部の生産者に限られており、このワインも1万円しなかった。1995年以降のブルゴーニュ白は、あまり長く保たない傾向があり、このワインも購入時点で既に酸化しているかも、という心配はあったのだが、ものは試しとばかりに買ってみた。今回開けてみた印象は、緩やかにピークを過ぎていった古酒、という感じで、白の古酒好きの人には受けそうだが、個人的にはもっと若いうち、今から15~20年前に飲みたかったなと思った。多分、購入後すぐに飲んだとしてもあまり印象は変わらなかったのではないだろうか。色調は熟成を感じさせる琥珀色。ブランデー、はちみつのような香り。ミディアム~フル・ボディ(アルコール度数表示は13.5%)で、果実味は枯れてドライフルーツのような感じ。いかにも古酒という趣の味わい。当時としては珍しい重量級の瓶。コルクは54mm長の長く良質なもの。全周に亘って真ん中ぐらいの高さまでワインの染み込みが観られ、若干脆くなっていた。

2025年02月09日

-

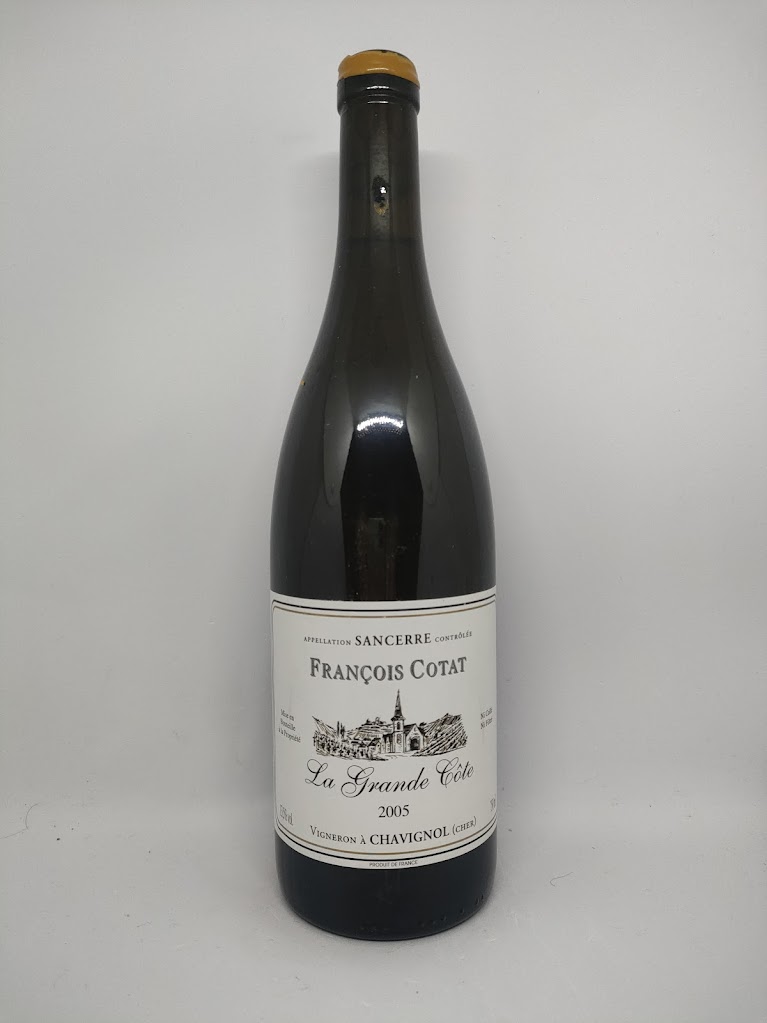

François Cotat Sancerre la Grande Côte 2005

フランソワ・コタ François Cotat のサンセール・グラン・コート Sancerre la Grande Côte 2005コタにはフランソワとパスカル Pascal の2ドメーヌがあるが今回はフランソワの方。両ドメーヌのワインの味わいは良く似ていて、私には区別がつかない。パスカルの方は普通のキャップシールを使用しているが、フランソワの方は蝋キャップを使用している。蝋キャップは力のかかり具合によっては簡単に破損してしまうのだが、今日開けたワインも蝋封の上部がごっそりと欠けてしまっていた。このワインはリリース直後の2007年に購入し、寝かせておいたもの。購入価格は5,000円を切っていたのだが、今ではこのワインもずいぶん高くなってしまった。コタのサンセールは若いうちに飲んでも美味しいが、熟成させると格別だ。色調は少し緑がかった薄いレモン色で、まだまだ若々しい感じ。メロン、パイナップル、シトラスの香り。アルコール度数表示は13.5%で、凝縮感のある果実味と酸・ミネラルのバランスが素晴らしい。今が飲み頃だが後10年くらいは余裕で楽しめそうだ。蝋キャップの上部がごっそりと欠けてしまい、コルクが剥き出しになっていた。コルクは45mmと短めだが良質。状態は良好。

2025年02月01日

-

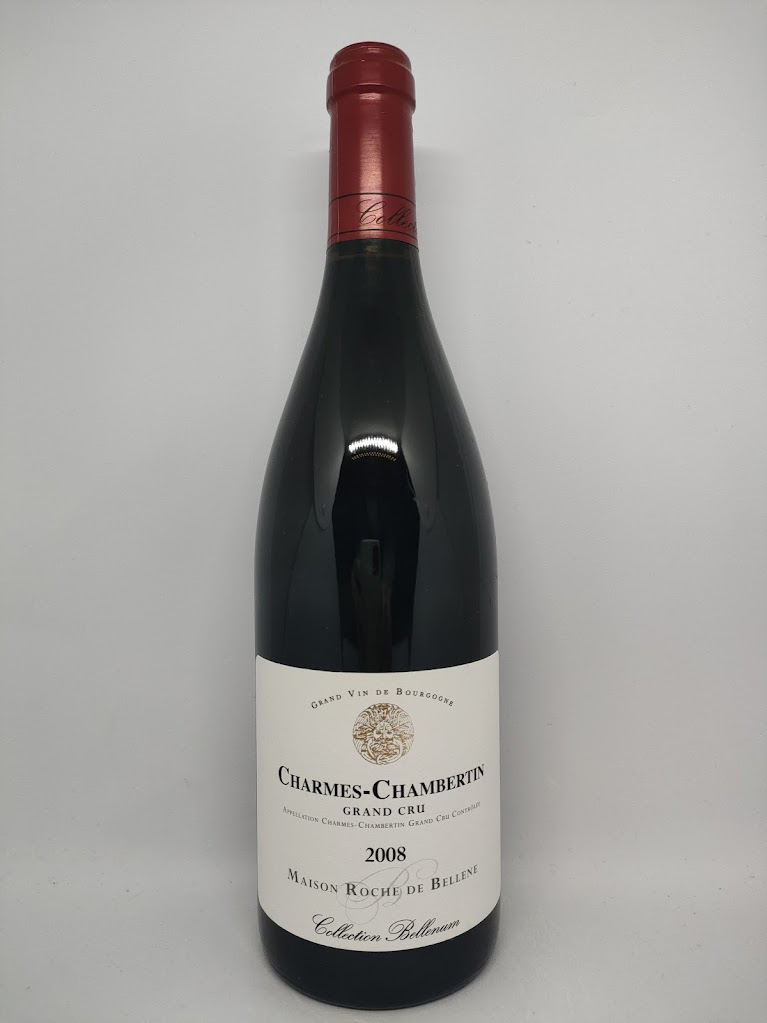

Maison Roche de Bellene Charmes-Chambertin Grand Cru 2008

メゾン・ロッシュ・ド・ベレーヌ Maison Roche de Bellene のシャルム・シャンベルタン Charmes-Chambertin Grand Cru 2008。このワインは2024年にセット物で購入したワインで、一緒に購入した他のワインのことを考えると1万円台前半ぐらいなのだろうと思う。ロッシュ・ド・ベレーヌはニコラ・ポテル Nicolas Potel 氏が運営するドメーヌ兼ネゴシアンで、このワインはネゴシアンもの。コルクには生産者名は入っておらず、畑とヴィンテージのみが記載されていた。ワインは、色調は全体に少し褪色が見られ、もう飲み頃と言って良いと思うが、酸が強めの味わいと、旺盛なタンニンのせいで単独で飲むのは少し厳しく、赤身の肉を食べながら楽しみたい。悪くないワインだが、1万円超の値段(調べてみたら単品販売では3万円超の値段をつけている店もあった)を考えると再購入はしないだろうなと思う。裏ラベルに3000本生産されたうちの818本目という記載があった。コルクは50mmの長さで質はまあまあ。状態は良好。

2025年01月25日

-

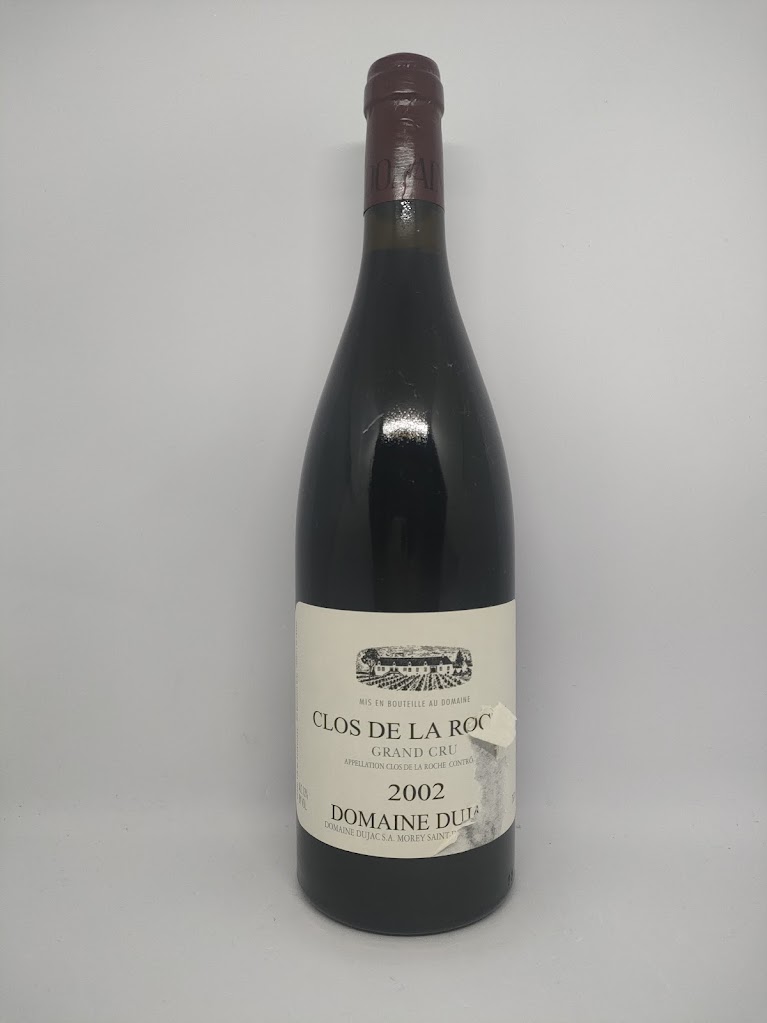

Dujac Clos de la Roche Grand Cru 2002

デュジャック Dujac のクロ・ド・ラ・ロシュ特級畑 Clos de la Roche Grand Cru 2002。このワインは2004年に購入して寝かせておいたもの。デュジャックという生産者にはあまり思い入れはなく、あまり購入してなかったので飲む機会も少ない。調べてみたらデュジャックを飲んだのは2018年に2002年もののシャルム・シャンベルタンを飲んだのが最後だった。クロ・ド・ラ・ロシュについては、2011年に1995年ものを飲んだのが唯一の機会であった。今回開けたワインはちょうど飲み頃。色調はエッジが褪色した中程度の濃さのルビー色。ドライフルーツっぽいニュアンスを感じる赤系果実、マッシュルーム、腐葉土の香り。ミディアム・ボディ(アルコール度数表示は13%)で、優雅で凝縮感のある果実味と綺麗な酸のバランスが素晴らしい。タンニンは解けきっていて単独で飲んでも気にならない。購入当時は1万円台半ばで買えたので、3本ぐらい買っておくんだったなあと後悔。レストランに持ち込んだのでコルクの写真はなし。

2025年01月18日

-

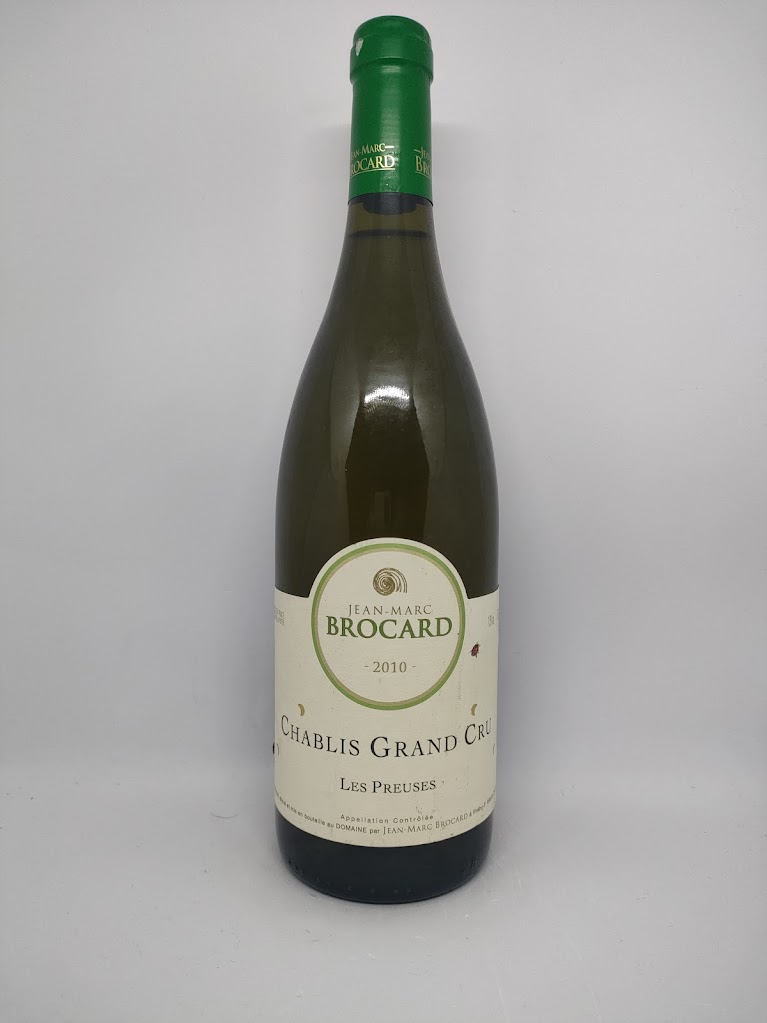

Jean-Marc Brocard Chablis Preuses 2010

ジャン=マルク・ブロカール Jean-Marc Brocard のシャブリ特級プリューズ Chablis Preuses 2010。去年バックヴィンテージが売り出されているのを見つけて購入したもの。セット物だったので、このワインの価格ははっきりしないが、多分10,000円弱ぐらいの扱いだろうと思う。リリース時の価格の倍ぐらいになっていたが、10年余りの保管コストを考えれば仕方のないところだろう。飲んでみた印象は飲み頃初期というところだろうか。色調は少し緑がかった薄めのレモン色。火打ち石、レモン、焼き栗の香り。ミディアム・ボディ(アルコール度数表示は13%)で、引き締まった果実味と強靭な酸が印象的で、ミネラルたっぷりの味わい。このボトルに関して言えば、あと10年ぐらいは飲み頃が続きそうな感じである。コルクは50mm長のディアム・コルク。初期のもののせいか保証年数の記載なし。

2025年01月12日

-

骨伝導イヤホン

周辺の音を遮断せずに聞くことのできるイヤホンが欲しくなって、Shokz AFT-EP-000024 OPENMOVE を購入した。1週間あまり使ってみての感想。良かった点◯ 期待通り周辺の音を拾える。◯ 圧迫感が少ない。不満な点◯ 音域が狭い。低音も高音もカットされた感じで、一昔前のテレビの音みたい。正直、音楽鑑賞にはとても使えない。安い密閉型イヤホンのほうがまだまし。しかし、この開放感は貴重。要は使い方しだいということか。

2025年01月04日

-

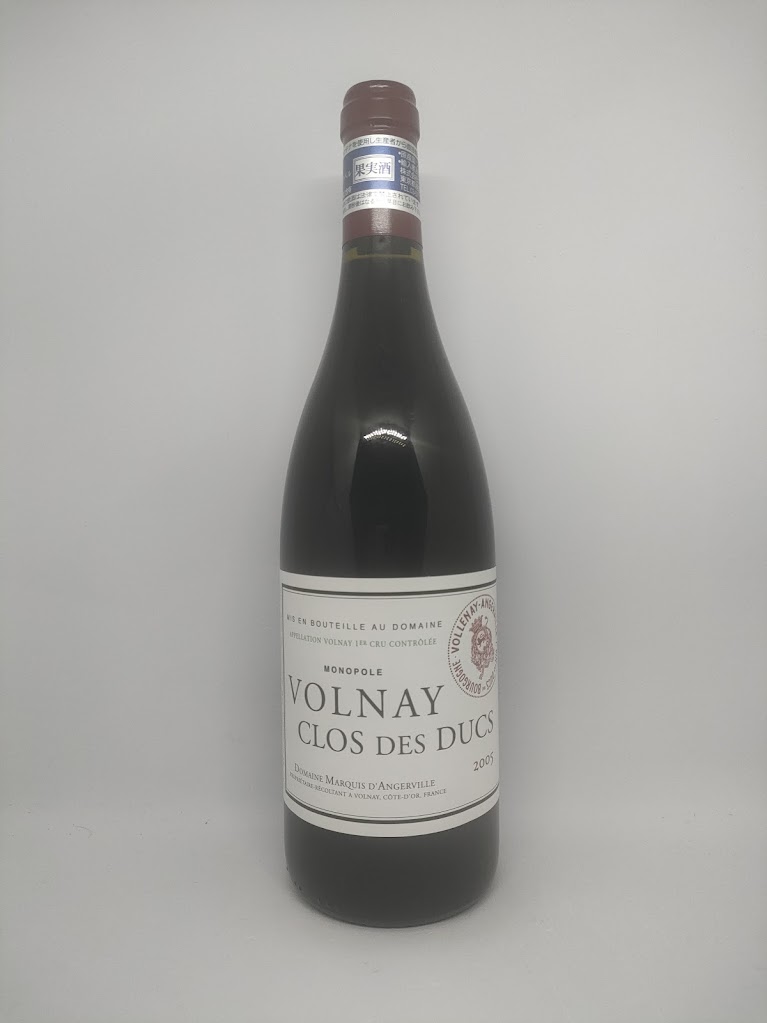

Marquis d' Angerville Volnay 1er Cru Clos des Ducs 2005

マルキ・ダンジェルヴィーユ Marquis d'Angerville のヴォルネイ一級クロ・ド・デュック Volnay 1er Cru Clos des Ducs 2005。ダンジェルヴィーユのワインは結構好みでそれなりの数を購入しており、調べてみるとこのワインが22本目。ここもコート・ド・ニュイの人気ドメーヌほどではないけれど、それなりに高騰しており、2013年に2003年もののヴォルネイ一級シャンパンを購入したのを最後にその後は買ってないので、このワインがダンジェルヴィーユの最後の1本。ブルゴーニュ赤の2005年は良年だが熟成に時間がかかるワインが多く、このワインも本当はもっと待ちたかったのだが、元気なうちに飲みたいので思い切って抜栓。飲んでみた印象としては、まだまだ早かった。色調はエッジに僅かな褪色が見られる中程度の濃さのルビー色。赤:黒=6:4という感じの果実の香り、腐葉土、マッシュルームの香り。ミディアム~フル・ボディ(アルコール度数表示は13.5%)で、果実味はしっかりしており、酸も綺麗だが、現時点ではまだタンニンが強く、飲み頃にはまだ早い感じ。あと10年以上元気に過ごせる自信があるのであれば、最低5年、できれば10年待ったほうが良いだろう。コルク長は50mmの良質なもの。状態は極上。

2025年01月03日

-

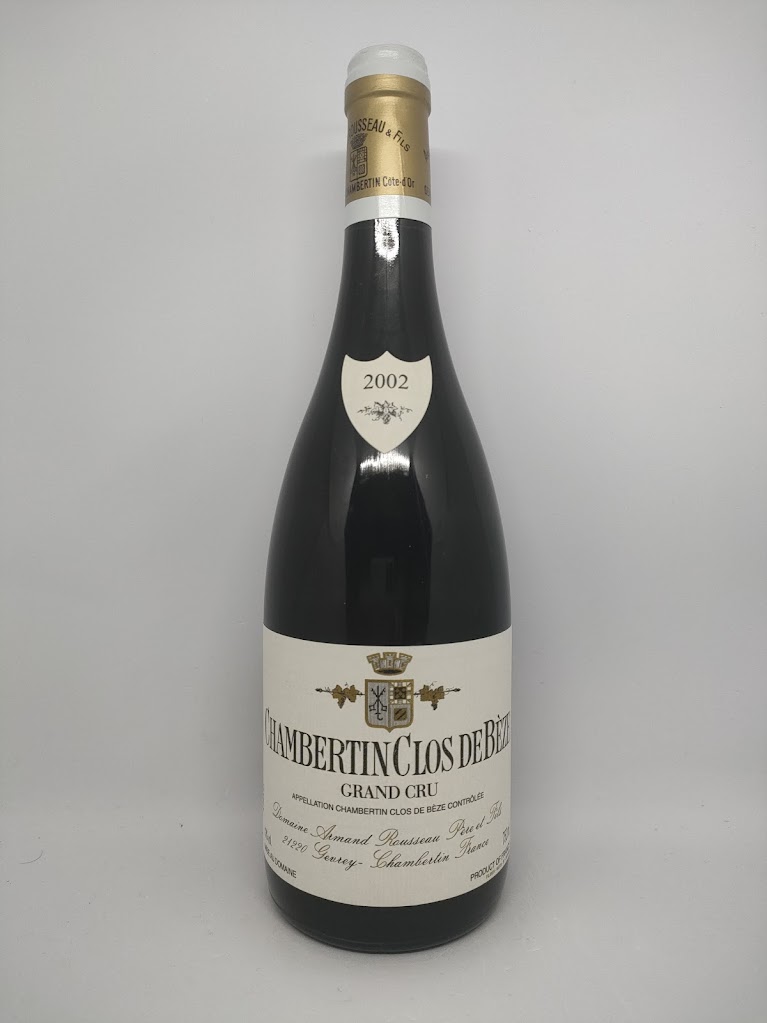

Armand Rousseau Chambertin Clos de Bèze Grand Cru 2002

今年の「芸能人格付けチェック」で100万円銘柄のワインとしてアルマン・ルソー Armand Rousseau シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ Chambertin Clos de Bèze Grand Cru の2011年ものが採用されていた。2011年のルソーのワインとなると、まだまだ飲み頃には早いんじゃないかなあと思って、楽しみながら観ていたのだが、これも良い機会と思って、2002年もののクロ・ド・ベーズを開けることにした。今では大人気でとんでもない価格になってしまったが、私がこのワインを購入した2004年の時点では、2万円ちょっと出せば購入可能であり、両デュガと呼ばれたクロード・デュガ Claude Dugat とベルナール・デュガ=ピィのシャルム・シャンベルタン Charmes-Chambertin Grand Cru の方が遥かに高かった。ルソーのワインは最初の一口の印象は強くないけれど、いつの間にか飲み進んでしまうという感じのワインで、最初の一口のインパクトが強い両デュガとは対照的。思い返せば2004年頃は両デュガのようなスタイルが人気で、ルソーのようなスタイルはあまり人気がなかったようだ。ワインだが今まさに飲み頃という感じ。色調はエッジが褪色した薄めのルビー色。赤系果実、マッシュルーム、腐葉土の香り。ミディアム・ボディ(アルコール度数表示は13%)で、繊細かつ優美な果実味と綺麗な酸のバランスが素晴らしい。タンニンは解けきっていて単独で飲んでも楽しめる。傑作である。コルクは54mm長の長くて良質なもの。ワインの染み込みは部分的に半分くらいまで見られるが状態は良い方。

2025年01月02日

-

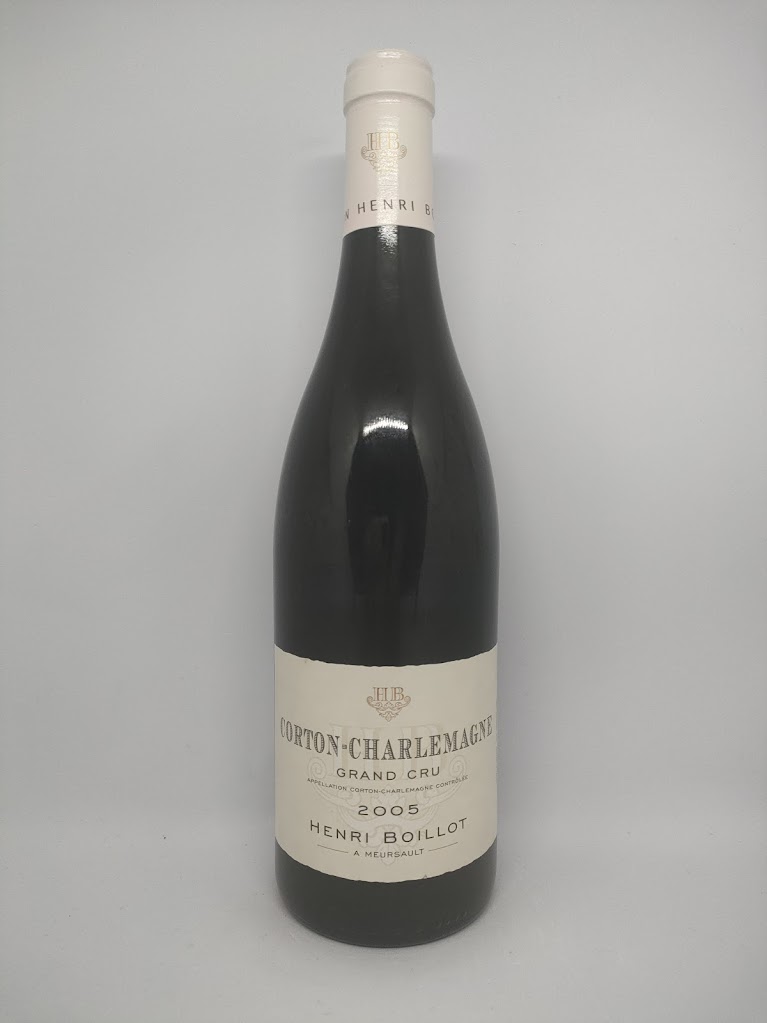

Henri Boillot Corton-Charlemagne Grand Cru 2005

アンリ・ボワイヨ Henri Boillot のコルトン・シャルルマーニュ Corton-Charlemagne Grand Cru 2005。アンリ・ボワイヨは自社畑から生産するドメーヌものと買いぶどう等からつくるネゴシアンものがあるが、このコルトン・シャルルマーニュはネゴシアンもの。このワインは2007年に購入して寝かしておいたもの。当時の購入価格は1万円代なかば。色調は少し琥珀色っぽい濃いめの金色。ブランデーのニュアンスを感じる焼き栗、ハチミツ漬けの白桃のような香り。フル・ボディ(アルコール度数表示は14%)で重厚な果実味としっかりした酸のハーモニーが素晴らしい。ミネラル感もたっぷりで、スケール感満点のコルトン・シャルルマーニュ。個人的な好みからすると、もう少し早く飲みたかったが、今でも十分美味しい。コルクは50mm長の良質なもの。状態は良好。コルクに液漏れはないのだけど、上面には白カビが生えていた。決して珍しい現象ではなく、何度も見たことがある。こういった状態のコルクを見て以来、ワインがボトルに残っている間、私は抜き取ったコルクを逆刺しすることをしなくなった。ワインショップや百貨店で試飲用のワインに抜き取ったコルクを逆刺ししていることはよく見かけるのだが、コルク上面にはカビがついているかもと考えると、あまり試飲したくないなあと思ってしまう。

2025年01月01日

-

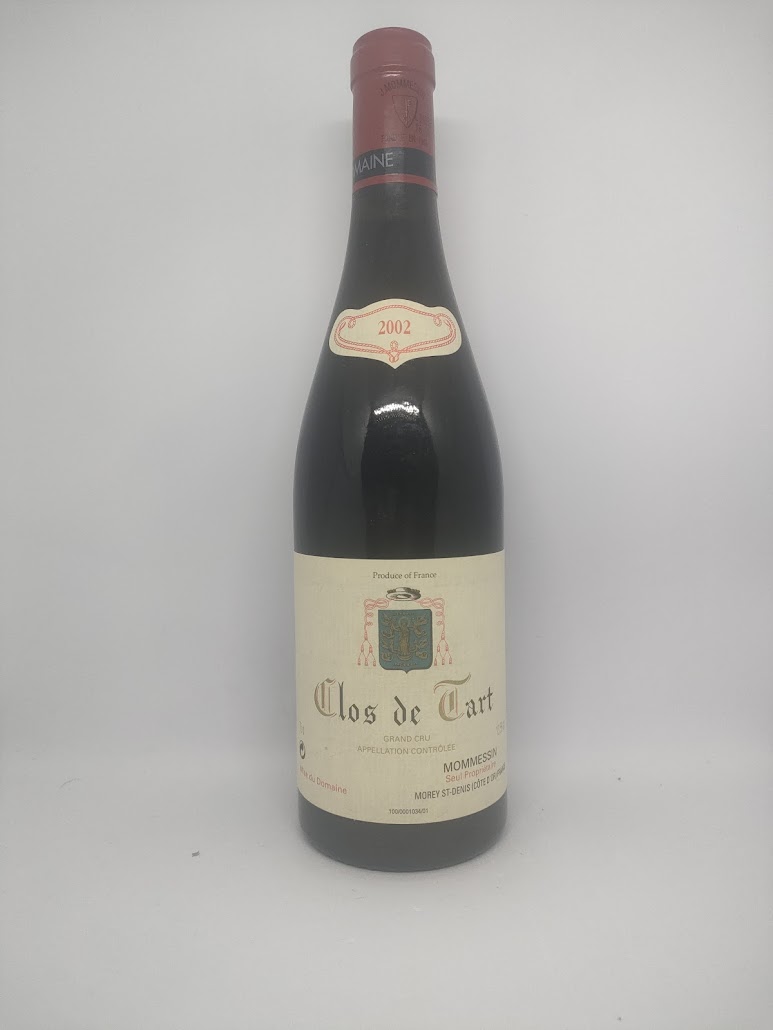

Mommesin Clos de Tart Grand Cru 2002

モメサン Mommesin が単独所有する特急畑クロ・ド・タール Clos de Tart Grand Cru 2002。このワインは20年ほど前に2本購入して、1本は今年の4月に飲んだ。その時の記事はこちら。今が飲み頃だと思うが、タンニンがしっかりしているのでまだまだ持ちそうな感じだ。単独で飲むのはちょっとしんどくて、牛肉とかの赤身肉と合わせるのが吉だと思う。コルクは55mm長と長くて質の良いもの。状態も良好。

2024年12月30日

-

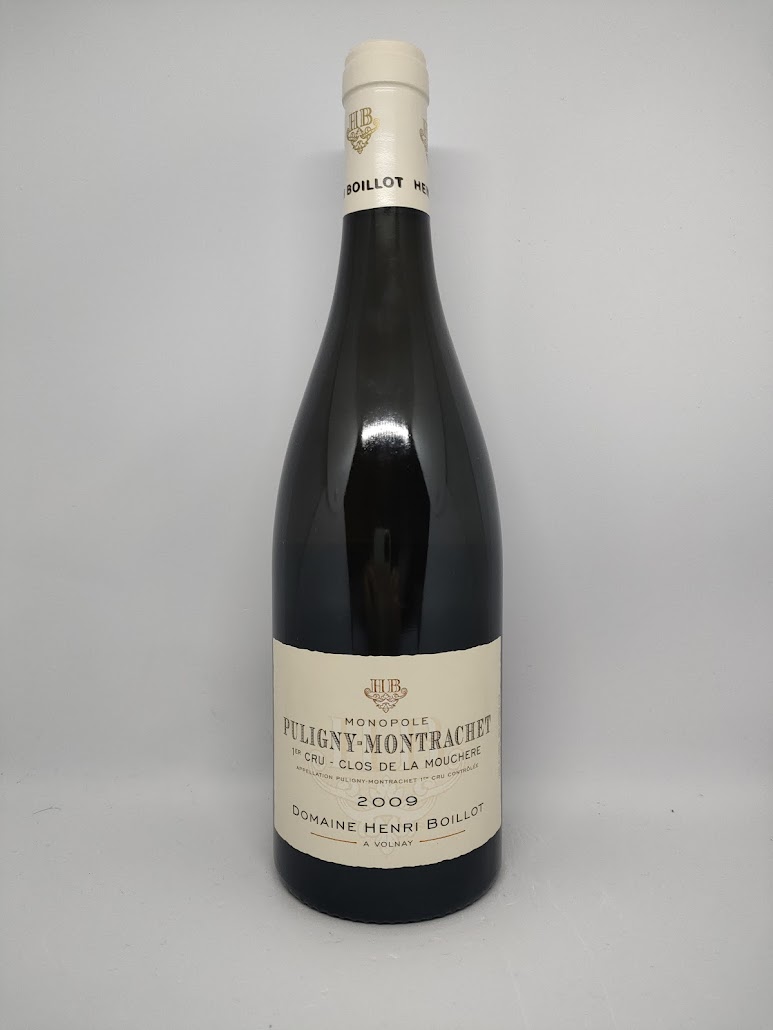

Domaine Henri Boillot Puligny-Montrachet 1er Cru Clos de la Mouchère 2009

アンリ・ボワイヨ Henri Boillot のドメーヌ物、ピュリニー・モンラッシェ一級クロ・ド・ラ・ムシェール Puligny-Montrachet 1er Cru Clos de la Mouchère 2009。4月に2000年ものを飲んだときの感想はこちら。このワインは2013年に購入後、セラーで保管したもの。収穫後15年経過しているが、色調は薄めの金色で、まだまだ若々しい。シトラス、ハチミツ漬けの洋梨、焼き栗のような香りで、熟成を感じさせつつも若々しさを保っている。アルコール度数表示は13.5%で、凝縮感のある生き生きとした果実味と鮮烈な酸の調和が素晴らしく、長く余韻が続く。個人的には飲み頃ドンピシャだが、もう少し熟成してトロトロになったほうが好みの人も多いかもしれない。10年前にはこのワインは1万円しなかったのだけど、今ではすっかり高くなってしまった。コルクは50mmの長さで良質なもの。状態は良好。

2024年12月29日

-

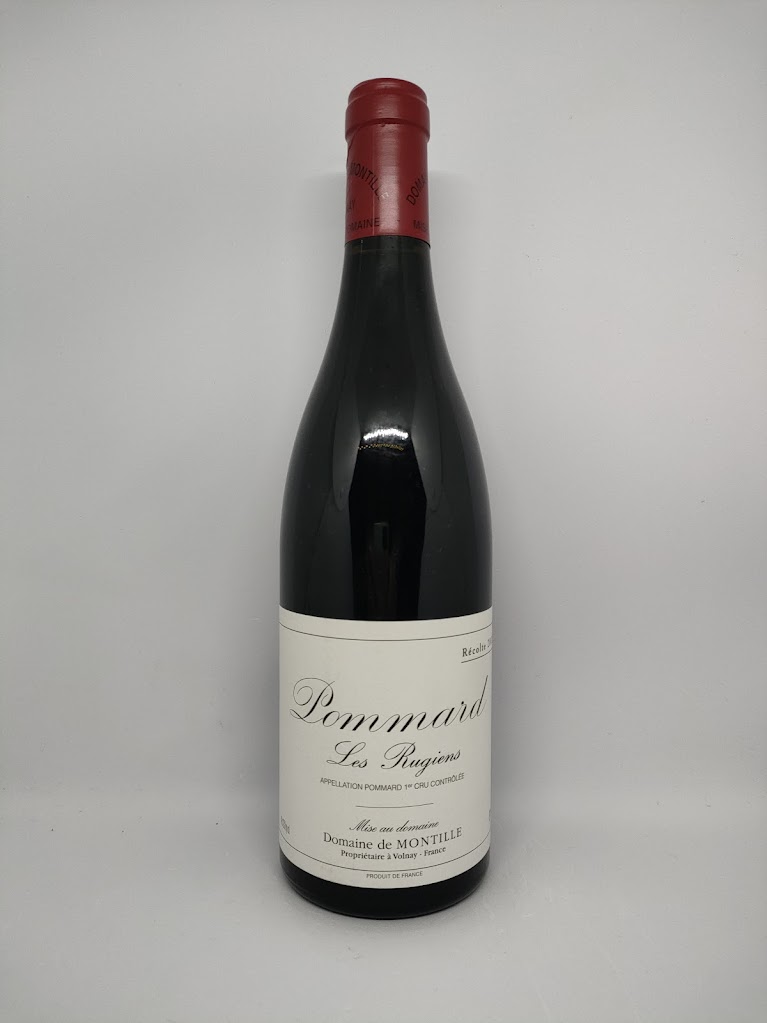

Hubert de Montille Pommard 1er Cru Les Rugiens 2002

ユベール・ド・モンティーユ Hubert de Montille のポマール一級リュジアン Pommard 1er Cru Les Rugiens 2002。2002ヴィンテージの時点では、このワインがモンティーユのフラグシップだった。モンティーユの2002年のリュジアンは当時すでに結構高価で、1万円を超す価格で2本購入した。1本は2020年に飲んで、まだ早かったなと感じたのだが、今回はピークを過ぎつつある感じだった。どちらもリリースから間もない頃にセラーで保管してきたのに差が出たのは、ボトルヴァリエーションなのか、それともインポーターの差(前回はラック、今回はトーメン)なのか、ワインを開ける時期は難しい。褪色が進んだ薄めのルビー色。腐葉土、ドライフルーツっぽい赤系果実の香り。アルコール度数表示は12%で、やや軽めのミディアム・ボディ。タンニンは滑らかだが旺盛。ピークを過ぎつつある感じで、今開けてよかった感じ。コルクは長さ50mmの良質なもの。状態は良好。

2024年12月21日

-

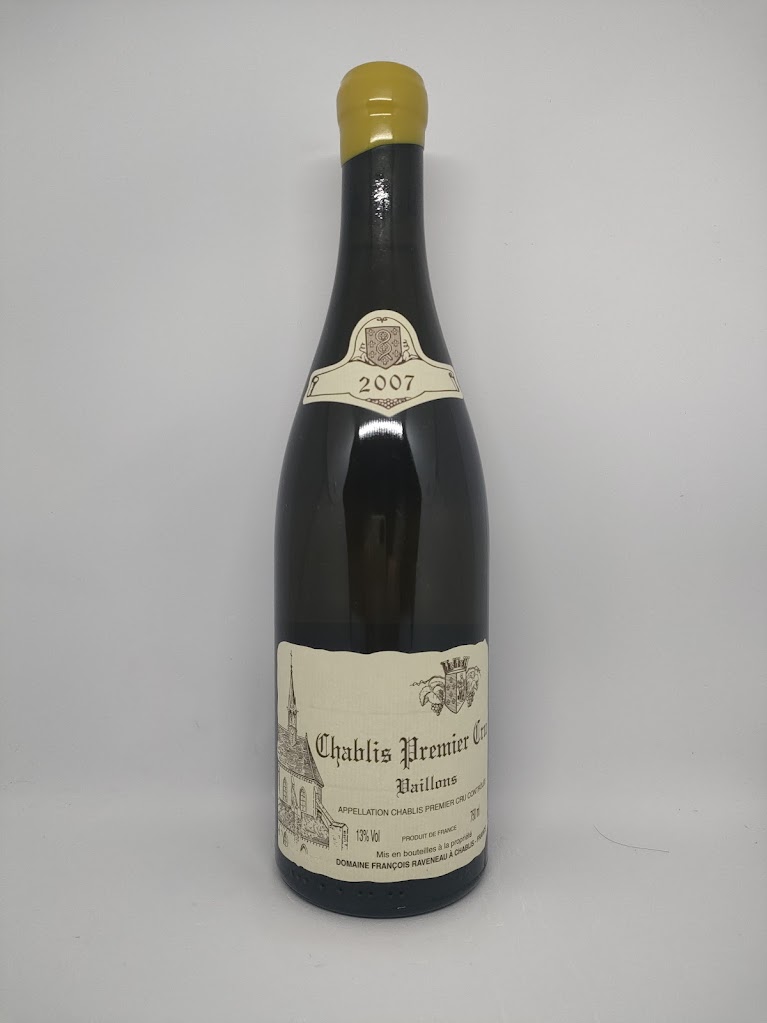

François Raveneau Chablis 1er Cru Vaillons 2007

シャブリの最高の生産者とされるフランソワ・ラヴノー François Raveneau。そのワインは長熟で、一級ものでも10年以上の熟成をさせないと、本領を発揮しない。今回開けたのはシャブリ一級ヴァイヨン Chablis Vaillons 2007 だが、割と若飲み傾向にある私でも、まだようやく飲み頃初期という感じだった。もう5年ぐらい待ったほうが良いのだろう。2007年のラヴノーは私が購入した最後のヴィンテージとなる。それ以降は自分が元気な間に飲み頃を迎えてくれるか怪しくなってきたので、購入するのをやめた。身体のあちこちにガタが来ている現在の状況と今日飲んだラヴノーの熟成具合を考えると、2008年物からは思いきって購入するのをやめてよかったのだろうなと思う。コルクは50mmの長さの良質なもの。状態も良好だった。

2024年12月13日

-

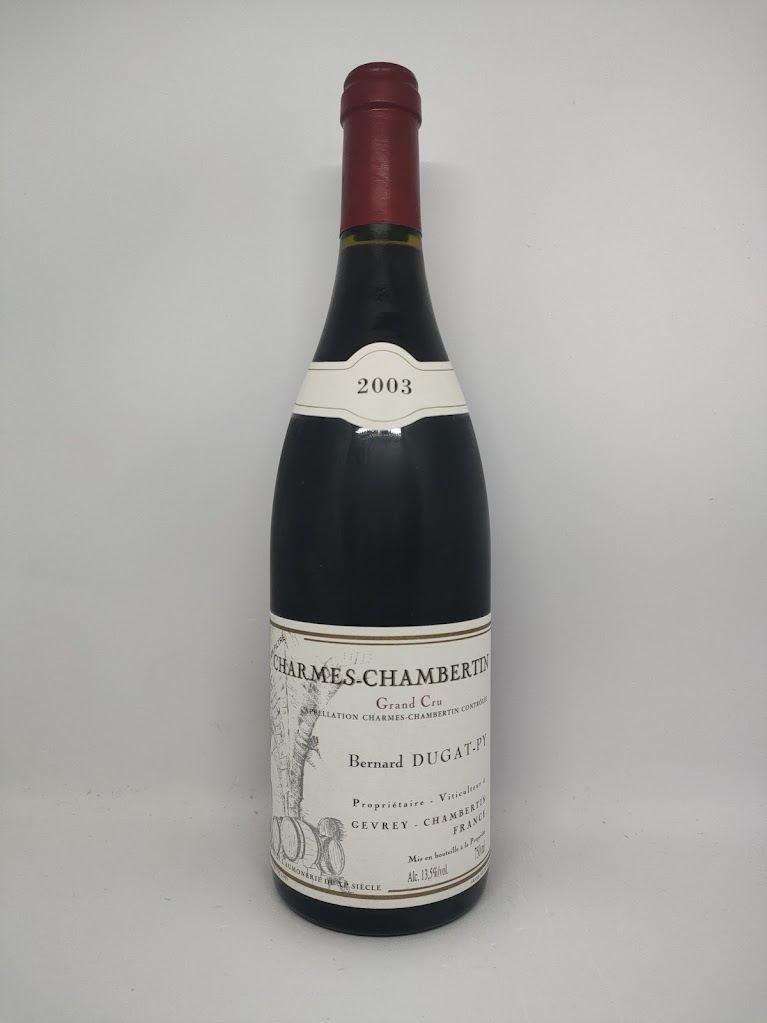

Bernard Dugat-Py Charmes-Chambertin Grand Cru 2003

ベルナール・デュガ=ピィ Bernard Dugat-Py の特急畑シャルム・シャンベルタン Charmes-Chambertin Grand Cru 2003。2007年に購入したが、この当時ベルナール・デュガ=ピィは親戚のクロード・デュガ同様人気の生産者で、今となっては信じられないだろうが、両者のシャルム・シャンベルタンはルソーのシャンベルタンより高価だった。デュガ=ピィのワインは抽出が濃く、若いうちから飲んでも楽しめるタイプだったが、熟成させると角が取れて趣深い味わいになってくれるので、このワインも今まで開けずに待ったもの。もう少し待ったほうが美味しいのだろうなと思いつつ、自分の年齢を考えると何時までも置いておけないので、今日開けることにした。開栓後すぐは果実味が閉じ気味だったが、1時間あまり経過したあたりから果実味が開いてきて美味しさが増した。ただ、まだ飲み頃には早かった感は否めず、待てる人はもう10年ぐらい待ったほうが良いのではないかと思う。コルクは50mmの長さの良質なもの。状態も良好だった。

2024年11月17日

-

Armand Rousseau Chambertin Grand Cru 2001

アルマン・ルソー Armand Rousseau のシャンベルタン Chambertin Grand Cru 2001。2005年に2万円弱で購入してセラーで保管してきたもの。購入した当時、ルソーは人気がなく、ルソーのシャンベルタンよりクロード・デュガのシャルム・シャンベルタンの方が高かった。今ではルソーのシャンベルタンのほうが5倍くらい高いみたいだから、市場の人気も随分変わったものである。ワインの味わいだが、今まさに飲み頃という感じで、優美そのもの。開栓直後から香りも味わいも開いており、5時間後に飲み終わるまで、味わいが衰えることはなかった。色調は全体に褪色が進んでおり、古酒好きでなければ、もう飲んでしまってよいのではないかと思う。コルクは54mmと長めで上質なもの。半ば過ぎまでワインの染み込みが見られたが20年経過したことを考えれば悪くない状態だろう。

2024年10月13日

-

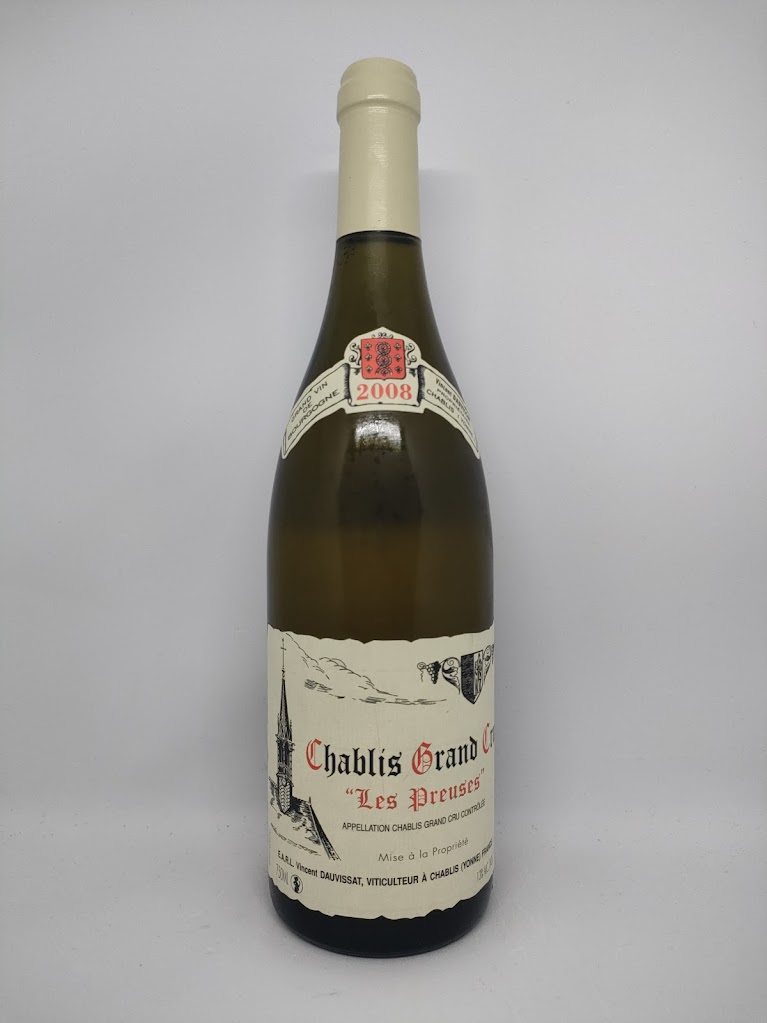

René et Vincent Dauvissat Chablis Les Preuses 2008

シャブリの名手ルネ・エ・ヴァンサン・ドーヴィサ René et Vincent Dauvissat の特級畑ワイン、シャブリ・プリューズ Chablis Les Preuses 2008。2011年に購入して今まで寝かせておいたワインである。このワインも最近は高騰してしまい、今新たに購入しようと思えば、2011年の5倍以上の値段を覚悟しないと駄目だろう。ドーヴィサのワインは結構熟成が早く進んでいる場合があるのだが、今回のワインはまだまだ若々しさを保っていた。薄い金色。洋梨、ナッツの香りで程よい熟成を感じる。アルコール度数表示は13%で、熟れているが酸化のニュアンスを感じない魅惑的な果実味と綺麗な酸のバランスが素晴らしく、今がピークだろう。コルクは50mmぐらいの長さの良質なものだが、かなりワインの染み込みが見られ、状態としてはあまり良くなかった。

2024年08月24日

-

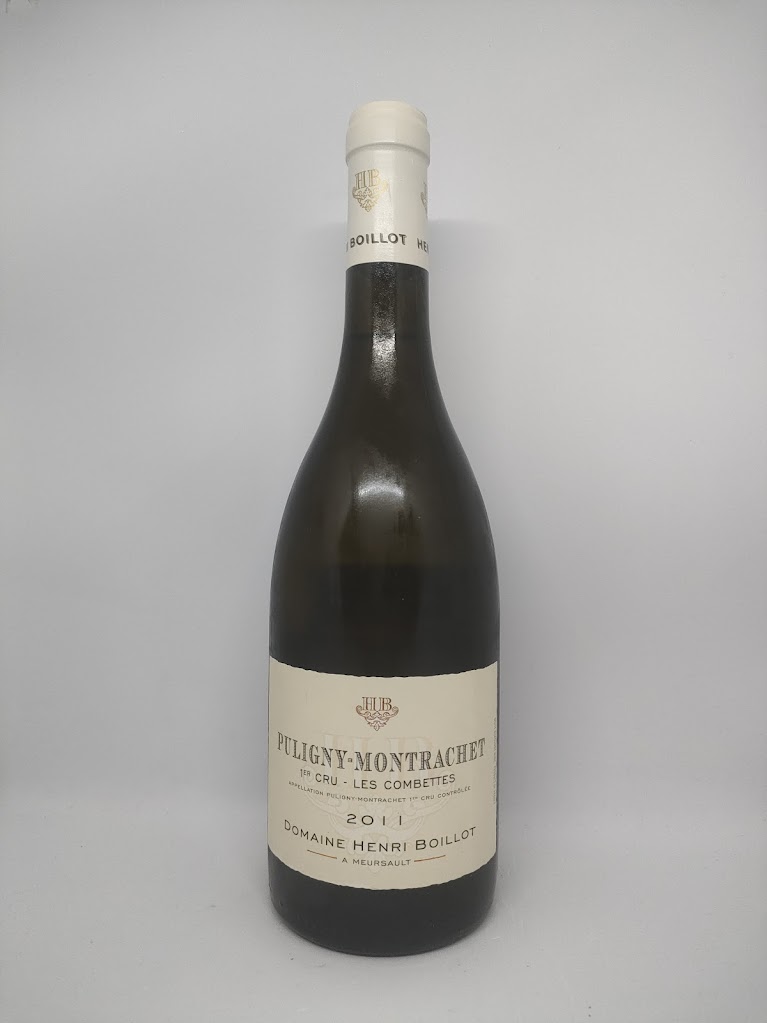

Domaine Henri Boillot Puligny-Montrachet 1er Cru Les Combettes 2011

ドメーヌ・アンリ・ボワイヨ Domaine Henri Boillot のピュリニー・モンラッシェ一級コンベット Puligny-Montrachet 1er Cru Les Combettes 2011。アンリ・ボワイヨは個人的に贔屓にしてきた白中心の生産者。コンベットのドメーヌものはこの2011年がファースト・ヴィンテージらしい。1995年以降のブルゴーニュ白は10年経たないうちに酸化して駄目になっていることもあるのだが、このワインは酸化の兆候はなく、美味しく飲めた。色調は薄い金色。アプリコット、ハチミツ、白胡椒の香り。アルコール度数表示は13.5%で、凝縮感のある果実味と綺麗な酸のバランスが素晴らしく、ミネラル感もたっぷり。今が飲み頃で、酸化したニュアンスが好みでないなら、後5年ぐらいで飲んでしまったほうが良いだろう。このワインは2014年に購入して10年間寝かせたもの。待った甲斐のある素晴らしい味わいだった。アンリ・ボワイヨのワインも最近はすっかり高くなってしまい、手が届かなくなってしまったのは寂しい。コルクは50mmぐらいの長さで良質なものだが、全周に亘って最上部までワインの染み込みがあり、状態としてはあまり良くなかった。

2024年08月17日

-

Marquis d' Angerville Volnay 1er Cru Clos des Ducs 2003

マルキ・ダンジェルヴィーユ Marquis d' Angerville のヴォルネイ一級クロ・ド・デュック Volnay 1er Cru Clos des Ducs 2003。2006年に購入して、これまでセラーで寝かせていたもの。最近では2002年ものを昨年、一昨年に飲んだがどちらも素晴らしかった。今回の2003年ものはちょっと筋肉質でなんだがポマールみたいだったが、これはこれでありかなと思った。色調はエッジが褪色した濃いめのルビー色。ドライフルーツっぽいプラム、黒胡椒、腐葉土の香り。アルコール度数表示は13.5%で、骨太の果実味としっかりした酸のバランスが好ましい。タンニンは解けきっており、単独で飲んでも楽しめるが、しばらくすると舌や歯茎が痺れてくるぐらいタンニンは旺盛。今が飲み頃だろうけど後10年どころか20年は持つかもしれない。コルクは50mmの長さで良質。状態も極上だった。

2024年08月11日

-

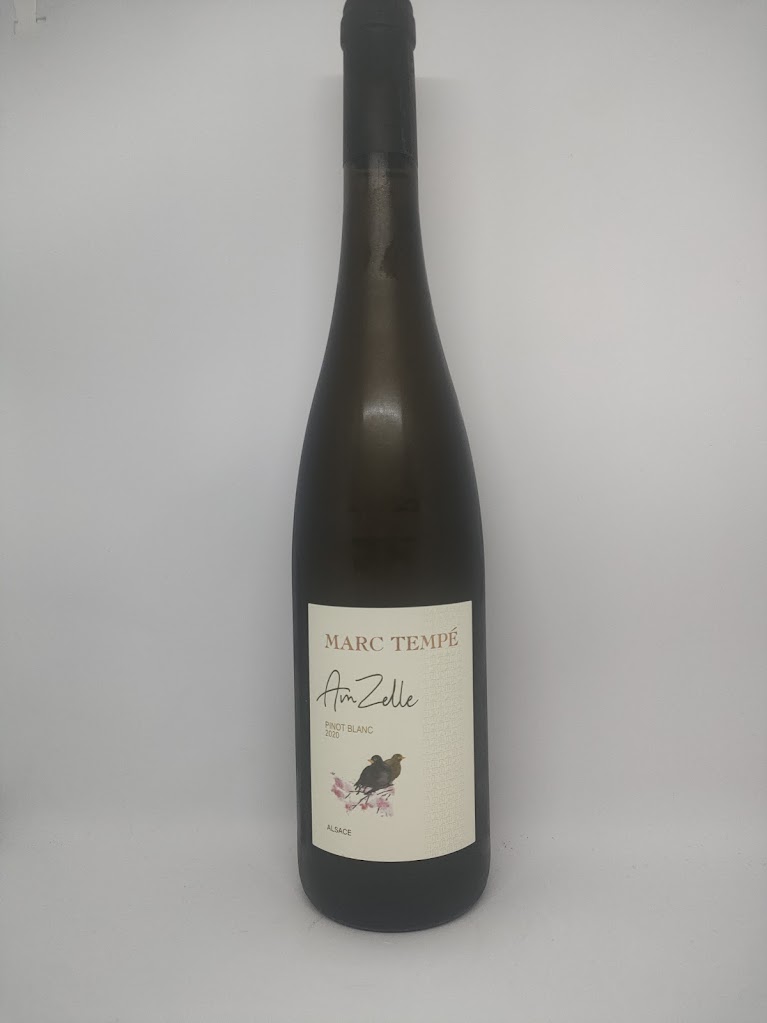

Marc Tempe Amzelle Pinot Blanc 2020

アルザスの名手マルク・テンペ Marc Tempe のアムゼル・ピノ・ブラン Amzelle Pinot Blanc 2020。ブドウ品種はピノブラン 60%、ピノオーセロワ 40%だそうだ。バイ・ザ・グラスで料理に合わせてグラスワインを提供してくれるお店で飲んで気に入ったので購入したもの。意外なことにテンペのワインはこれが初購入であった。色調は薄いレモン色。メロン、グレープフルーツの香り。アルコール度数表示は13%で薄くはないが軽やかな印象。果実味はスリムだがしっかりしており、酸とミネラルのバランスも良い。ほのかに甘みを感じるので若干残糖があるのかも。これは価格が今のままなら、また購入したい。コルクの長さは50mmで、この価格帯のワインとしては良いコルクが使用されている。状態は良好。

2024年08月06日

-

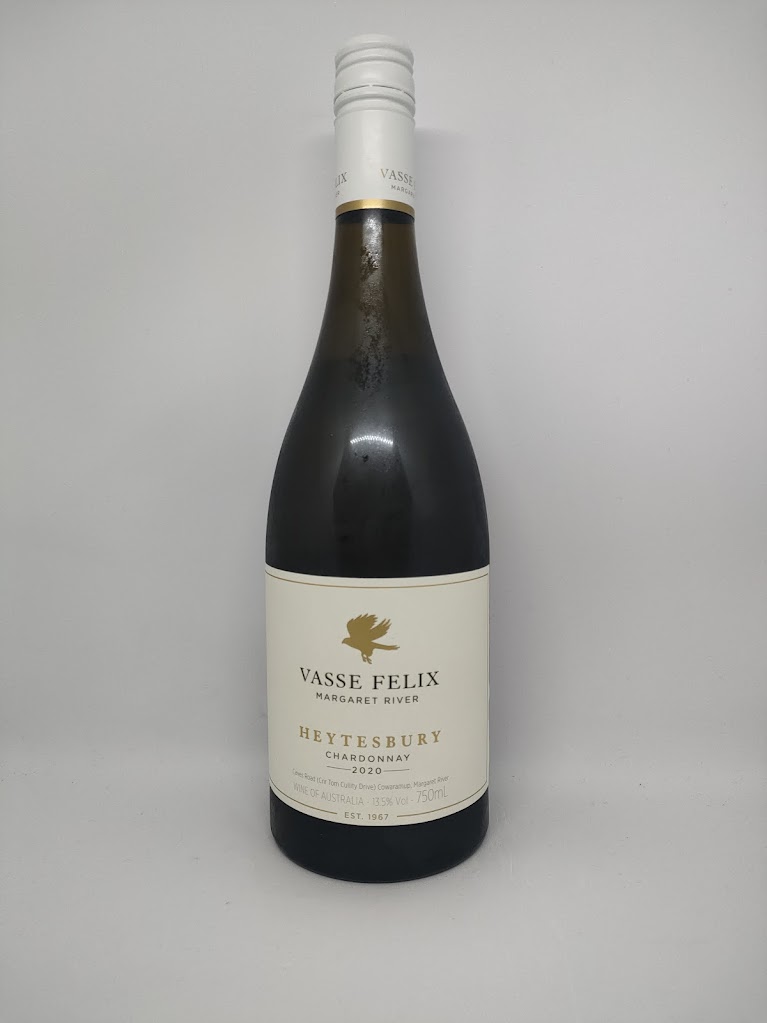

Vasse Felix Heytesbury Chardonnay 2020

ヴァス・フェリックス Vasse Felix のハイツベリー・シャルドネ Heytesbury Chardonnay 2020。以前に下位クラスのマーガレットリバー・シャルドネ 2001を飲んでみたら結構気に入ったので、上級キュヴェであるこのワインも思い切って買ってみた。10,000円近くしたけれど、その価値はあったと思う。色調は薄い金色。メロン、白桃、グレープフルーツの香り。アルコール度数表示は13.5%で結構ボディは重め。凝縮感のある果実味と綺麗な酸のバランスが素晴らしく、ミネラル感もそれなりにあり、暑い年のブルゴーニュ白のよう。10,000円を超えなければ、また試したいと思う。

2024年08月04日

-

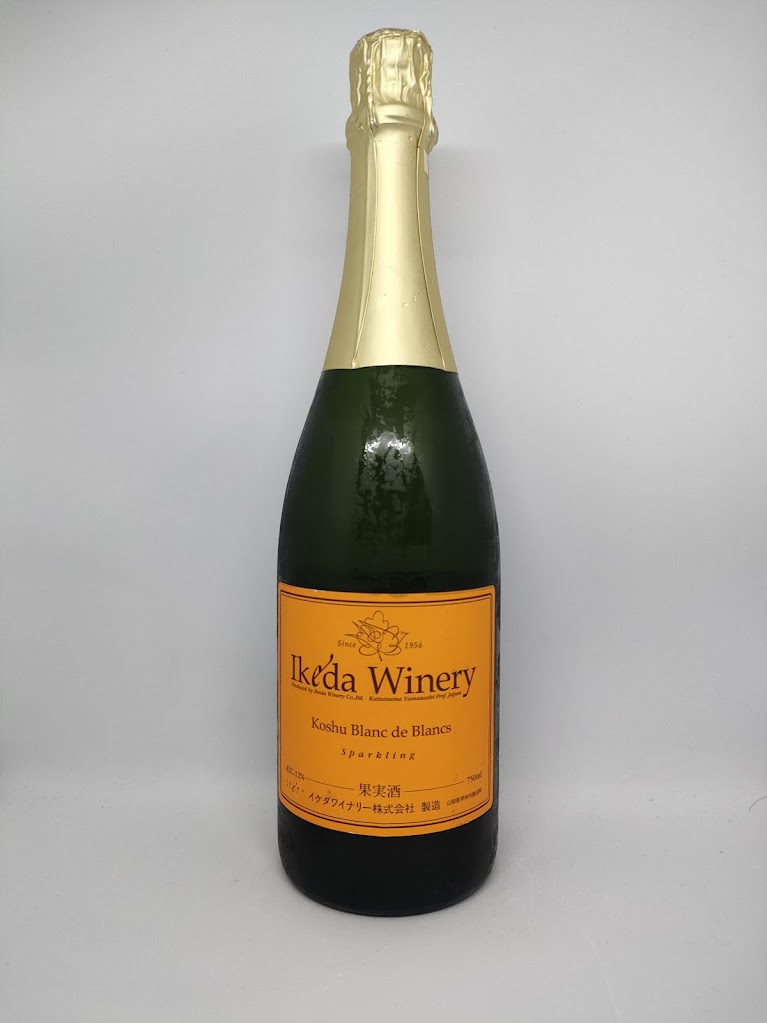

イケダワイナリー 甲州ブラン・ド・ブラン NV

イケダワイナリー 甲州ブラン・ド・ブラン NV何種類か買ってみたイケダワイナリーのワインの1本。税込で2,600円ぐらいのお値段。色調は非常に薄いほとんど透明なオレンジ色。グレープフルーツ、マッシュルームの香り。アルコール度数表示は12%で、辛口仕立てで果実味はしっかりしているが後味は軽やか。単体で飲んだ時の印象は、美味しいけれど価格を考えればカヴァで良いかな、という感じだったのだけれど、本マグロの赤身とヒラマサのお刺身を食べながら飲むと、すごく相性が良く、家族にも大好評だった。また機会があれば買っておきたい。

2024年08月03日

-

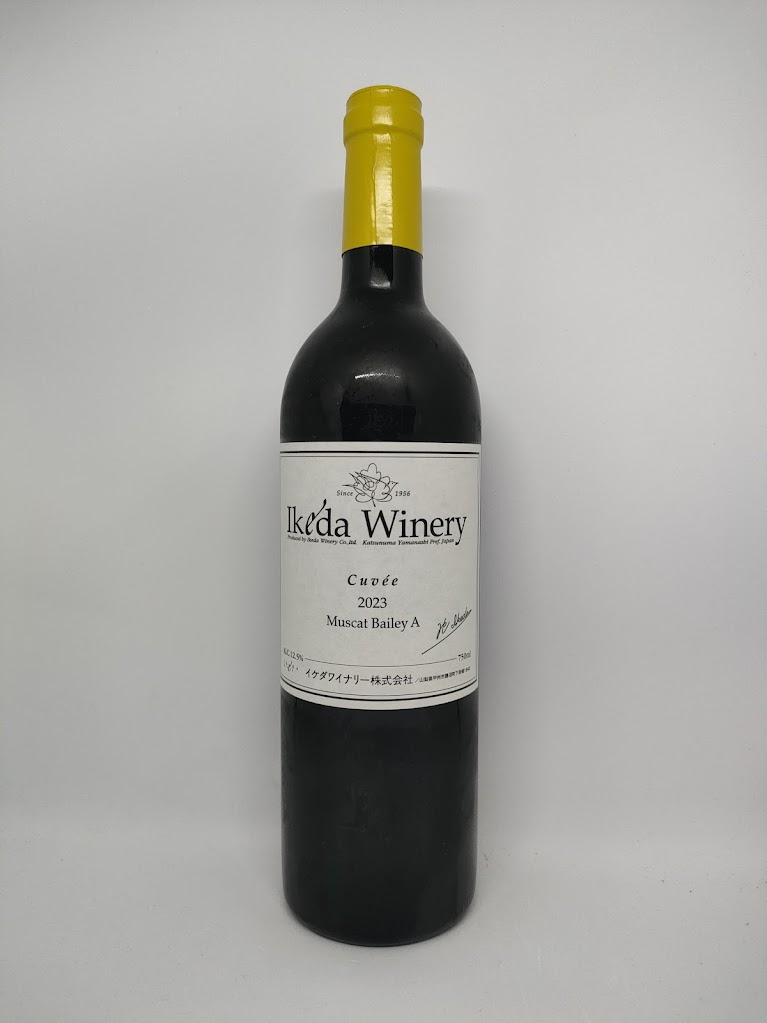

イケダワイナリー マスカットベリーA 2023

イケダワイナリー マスカットベリーA 2023マスカット・ベーリーAは日本以外ではほとんど栽培されていない品種だそうで、軽やかな果実味と控えめなタンニンのワインが多く、個人的には好みの品種。今日のワインもマスカット・ベーリーAらしい秀作。色調は薄めの赤紫色。ラズベリー、マルベリーの香り。アルコール度数表示は12.5%で、フレッシュな果実味と穏やかな酸のバランスが好ましい。タンニンは控えめで単独で飲んでも気にならない。価格も手頃なので、またリピートしてみたい。コルク長は39mm。品質はもう一つ。

2024年07月31日

-

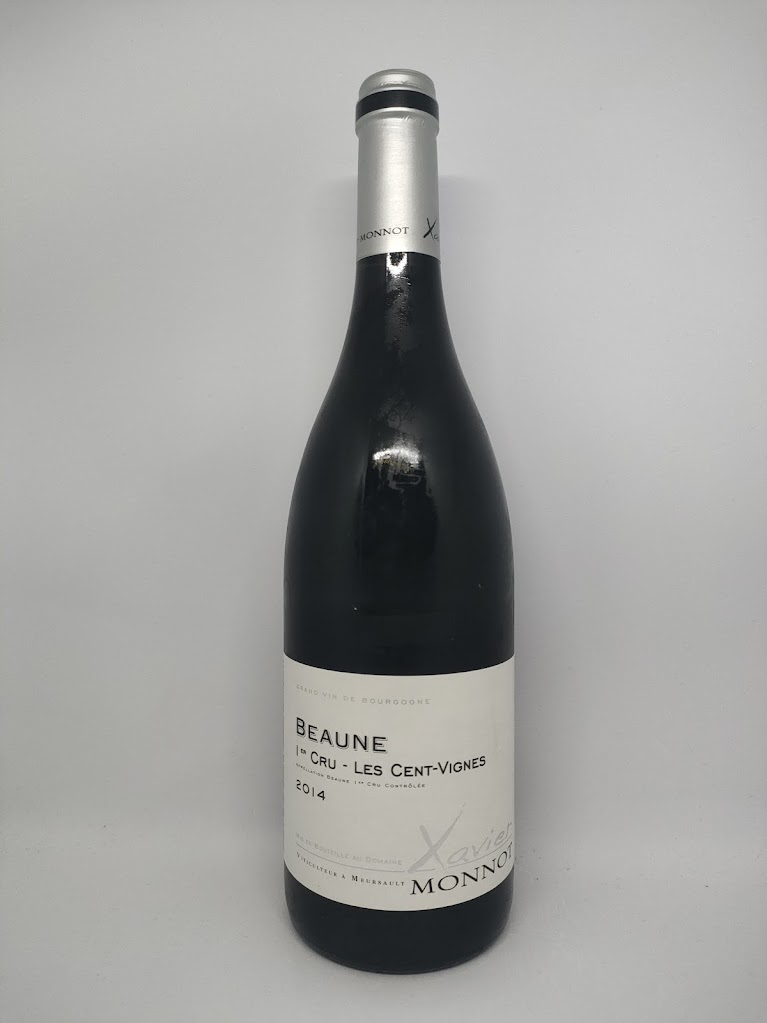

Xavier Monnot Beaune 1er Cru Cents Vignes 2014

グザヴィエ・モノ Xavier Monnot のワインは初めてとなる。今回開けたのはボーヌ一級サン・ヴィーニュ Beaune 1er Cru Cents Vignes 2014今年セットで買ったのだが、だいたい5,000円ぐらいで入手したことになると思う。単品で買うと7,000円以上するようだ。感想としては、悪くはないが探し求めて買うほどでもないかなあという感じ。エッジが僅かに褪色した中程度の濃さのルビー色。赤系果実、黒胡椒、枯葉の香り。アルコール度数表示は13.5%で、果実味は細身で酸はかなり強い。タンニンは控えめ。若いうちに飲む方が満足度高いのかもしれない。コルクの長さは50mmで品質はそれなり。状態は良好。

2024年07月28日

-

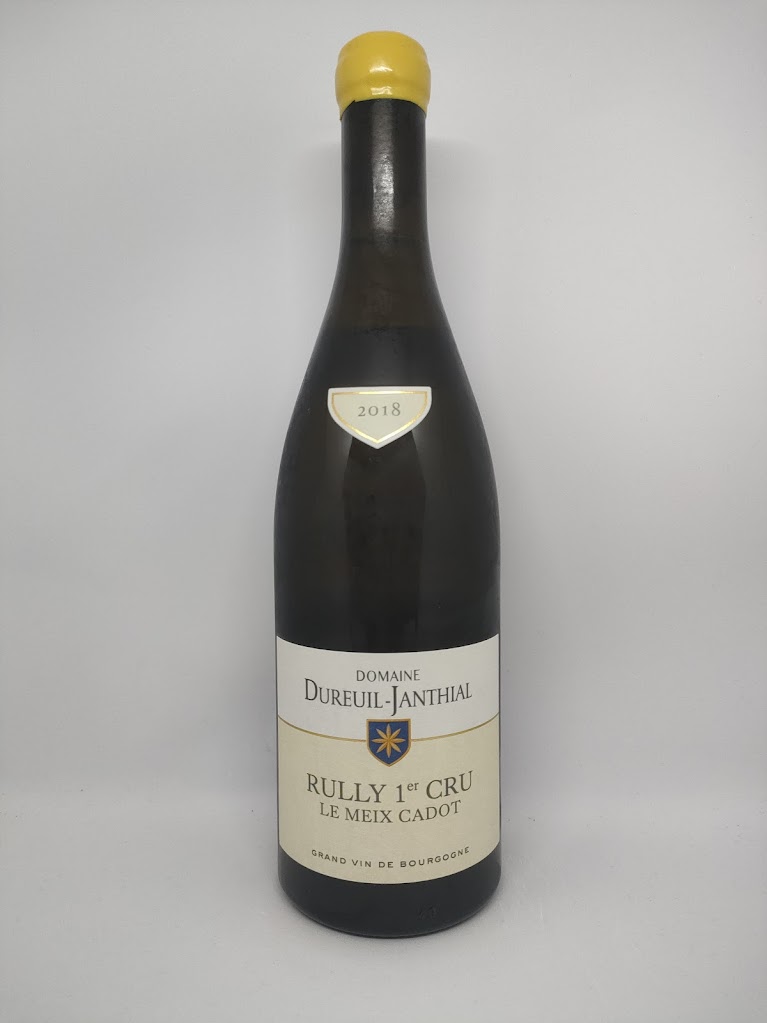

Vincent Dureuil-Janthial Rully 1er Cru Meix Cadot 2018

ヴァンサン・デュライユ=ジャンティアル Vincent Dureuil-Janthial は2010年ものあたりまでは一級畑のワインでも3,000円弱で入手可能で、その頃は結構気楽に購入して飲んでいた。しかしその後、日本にあまり入ってこなくなったのか、販売されているのを見かけなくなり、すっかり遠のいてしまっていた。先日、久しぶりに今回開けたリュリー一級メイカド Rully 1er Cru Meix Cadot 2018が販売されているのを見つけ、8,000円近い価格に少し躊躇ったが、今となってはこれでもだいぶ安い方であるため、思い切って購入した。味わいはまだ若々しい。もう5年ぐらい寝かせたほうが良さそうだ。色調はやや薄めの金色。クリーム・ブリュレ、白桃、ハチミツの香り。アルコール度数表示は13%で凝縮感を感じる果実味と綺麗な酸・ミネラルのバランスが素晴らしい。随分と高くなってしまったが、これだけ素晴らしい味わいなら8,000円ぐらいまでなら頑張って出しても良いかも。コルクは50mmの長さの良質なもの。状態も良好。

2024年07月23日

-

イケダワイナリー 樽熟甲州 2023

イケダワイナリー 樽熟甲州 2023このワインはリアルワインガイド86号P101で紹介されているのを見て面白そうだなと思って購入したもの。テイスターの人の今飲んで91点、ポテンシャル92点というのはちょっと盛りすぎのように思うが、結構美味しかった。色はかなり薄いレモン色。ボトルの写真ではそれなりに色がついている感じだが、小ぶりのワイングラスに注ぐと、ほとんど無色のように見えてしまう。ブドウ、ライチー、パイナップルのような香り。アルコール度数表示は12.5%だが、アルコール度数の割には軽めに感じる。ほんのりと甘さを伴う果実味が印象的。酸もしっかりしているがミネラル感がもう少しあればなお良かった。とはいえ1,600円+税という価格を考えれば出色のできであり、セラーに余裕があればリピートしたい。コルクは39mmと短く、質もあまり良くない感じ。ディアム・コルクに切り替えるか、スクリューキャップに変更するかしてほしい。

2024年07月18日

-

Collotte Marsannay Rosé 2022

コロット Collotte はマルサネの生産者。この生産者のワインを飲むのは今回が初めて。マルサネ・ロゼ Marsannay Rosé 2022 だが、なかなか良かった。色調は赤みの強い薄いサーモンピンク。赤系果実、ハーブ、白胡椒の香り。アルコール度数表示は12.5%で軽やかな味わい。ほのかに苦みを伴う果実味と酸・ミネラルのバランスが良く、夏に冷やし気味で飲むと美味しいロゼ。コルクは45mmの合成コルク。ディアムの刻印はなかった。

2024年07月14日

-

Coche-Dury Meursault 1999

コシュ=デュリ Coche-Dury のムルソー Meursault 1999。このワインは2005年に3本購入し、既に2010年と2012年に飲んでおり、これが最後の1本。2012年に飲んだ時点でピークに達している感じだったので、もう下り始めているかなと危惧していたが、個人的な好みからすると熟成が進みすぎてはいたものの、なんとか美味しく飲めた。色調は熟成を感じさせる琥珀色。ブランデー、マッシュルーム、マロングラッセの香り。アルコール度数表示は12.5%だが、飲んだ感じではもっとアルコール度数は高いのではと感じる凝縮感のある味わいで、果実味は熟成を感じさせる落ち着いたものとなっている。そろそろ飲み頃が終わりかけている感じで、前に飲んだ2012年あたりがピークだったのではないだろうか。コルクの長さは49mmで良質。状態も良好だった。

2024年07月13日

-

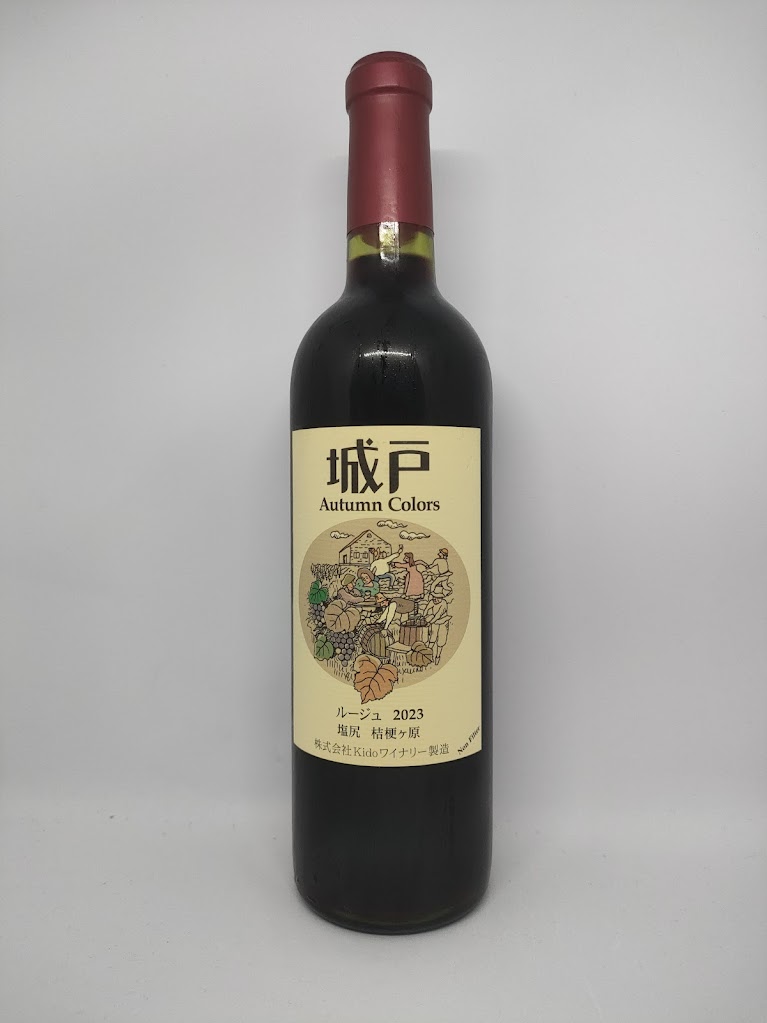

Kidoワイナリー Autumn Colors ルージュ 2023

2年ぶりに抽選があたったKidoワイナリー Autumn Colorsシリーズ。ルージュ 2023はメルロー 64%、マスカットベーリーA 26%、ピノノワール 6%、カベルネソーヴィニヨン 4%の混醸だそうだ。ピノ・ノワールやマスカット・ベーリーA単独のワインに比べると、味わいは筋肉質に感じるが、新世界のワインにありがちなどぎついワインではない。色調はやや濃い目のルビー色。香りはカシスのような黒系果実主体でラズベリーやハーブのようなニュアンスが加わる。アルコール度数表示は13.5%で日本のワインではかなり高め。しっかりとした果実味と強い酸のバランスが良く、タンニンは控えめで単独で飲んでも気にならない。決して安くはない(送料負担も考慮すると3,000円超)が、価格に十分見合ったワインだと思う。コルクの長さは46mm、質も悪くないのだが妙に白っぽいのが気になる。

2024年06月30日

-

François Raveneau Chablis Forêts 2006

フランソワ・ラヴノー François Raveneau のシャブリ一級フォレ Chablis 1er cru Forêts 2006。2006年当時は樹齢10年に満たない若樹から作っていたらしい。ラヴノーのワインは長熟で、普通の年の一級ものでも最低10年は寝かせてから飲みたい。今回は18年経過ということで、ちょうど飲み頃だった。色調は薄めの金色。白桃、ハチミツ、マッシュルームのような熟成したラヴノー独特の香り。アルコール度数表示は13%で、凝縮感がある果実味と酸・ミネラルのバランスが素晴らしい。後10年は楽しめそうだ。コルクは標準的な長さ(約50mm)で、質は良い。状態も良好だった。

2024年06月29日

-

André Clouet Brut Grande Réserve NV

アンドレ・クルエ André Clouet のブリュット・グラン・レゼルヴ Brut Grande Réserve NVブラン・ド・ノワールを名乗っていないが、ピノ・ノワール100%らしい。温度が低い間は少しひねた感じのシェリーっぽい香りが目立ったが、少し温度が上昇するとシェリーっぽさは消え、良いバランスになった。冷やしすぎないのが吉なのだろう。

2024年06月26日

-

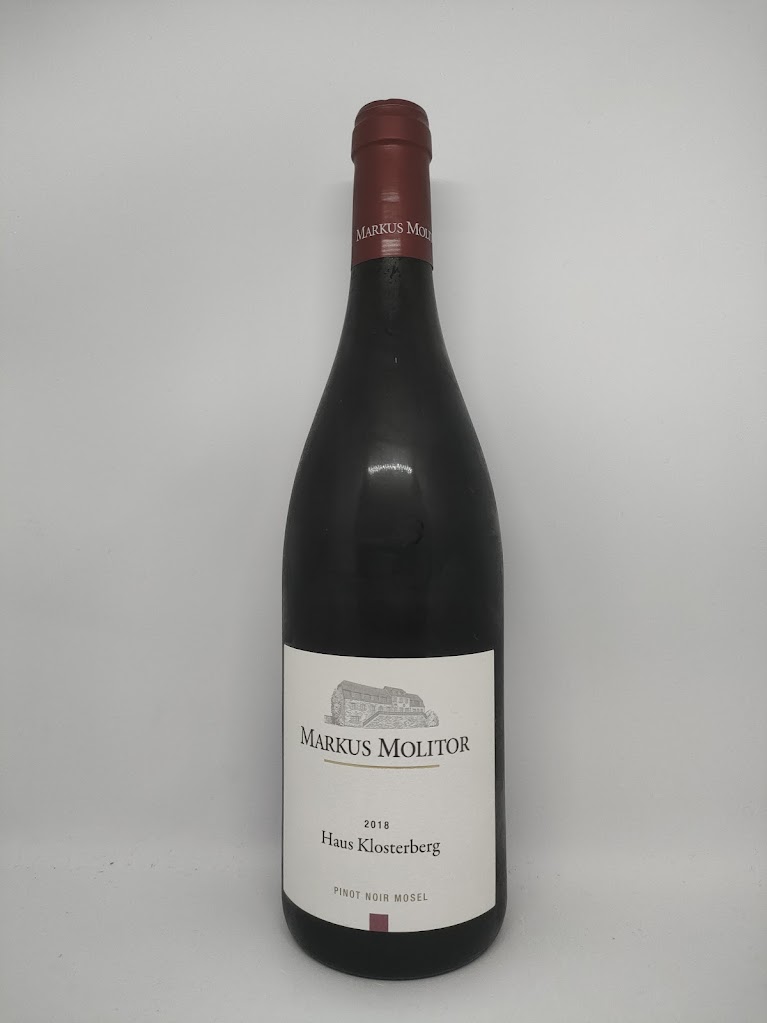

Markus Molitor Pinot Noir Haus Klosterberg 2018

ドイツの生産者マーカス・モリトール Markus Molitor のピノ・ノワール・ハウス・クロスターベルク Pinot Noir Haus Klosterberg 2018。このワインはなかなか良かった。ブルゴーニュが高騰してしまった今、このレベルのピノ・ノワールが3,000円台で買えるのなら、こちらの方が良い気がする。色調はやや薄めのルビー色。赤系果実の魅惑的な香りが印象的。アルコール度数表示は12.5%で、エレガントな果実味と綺麗な酸のバランスが好ましい。タンニンは柔らかく、単独で飲んでも気にならない。今飲んで美味しいワインだと思う。コルクは46mmの長さで品質はそれなり。状態は良好。

2024年06月23日

-

共栄堂 K23HR_RZ_99 2023

共栄堂 K23HR_RZ_99 2023色調はほんのり桃色がかった金色で、ブラインドで出されたら白ワインと思っただろう。デラウェアを思わせる葡萄の香り。アルコール度数表示は11.5%の軽やかなワインで、少し苦みを伴うデラウェアのような味わい。共栄堂のワインにしては果実味の輝きが鈍い気がしてちょっと残念。

2024年06月21日

全1154件 (1154件中 1-50件目)