PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「 貝のおみこし 120万円

」と。

全て貝でできたおみこし(神輿)とのこと。

最上部の大鳥(鳳凰)をズームして。

自然の色なのであろうか。

ヒオウギ貝であるとのこと。写真はネットより。

「ヒオウギガイはホタテやイタヤガイなどと同じイタヤガイ科の二枚貝で房総半島から

南の沿岸に生息しています。

まるで人工的に着色したかのような鮮やかな色ですが、この貝自身が作り出す個性なんです。

そうです。天然物も獲れるようですが、天然物では褐色のものが多く、養殖物は美しい色の

個体を選んで人口採卵し養殖しているので鮮やかな色の物が多いです。

地方によって高知県では「長太郎貝」、三重県志摩では「虹色貝」、愛媛県愛南では

「緋扇貝」と漢字を変えたり、その他各地で「アッパ貝」や「バタバタ」など色々な呼び名が

付けられています。」と。

屋根の「蕨手(わらびて)」部分をズームして。

「 武者人形 」も並んでいた。

「 若武者人形 」。

「 時代鉾(山鉾)

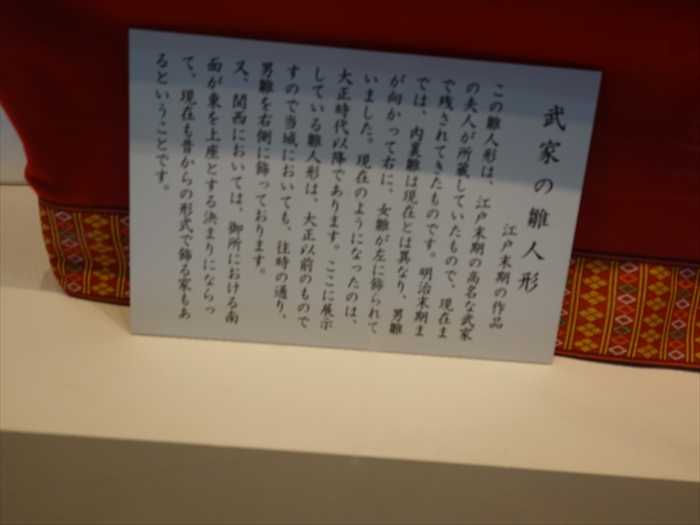

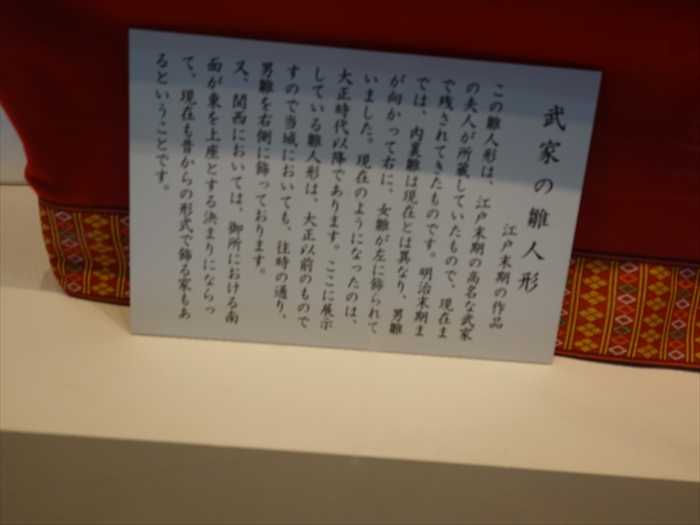

「 武家の雛人形 」。

「 武家の雛人形

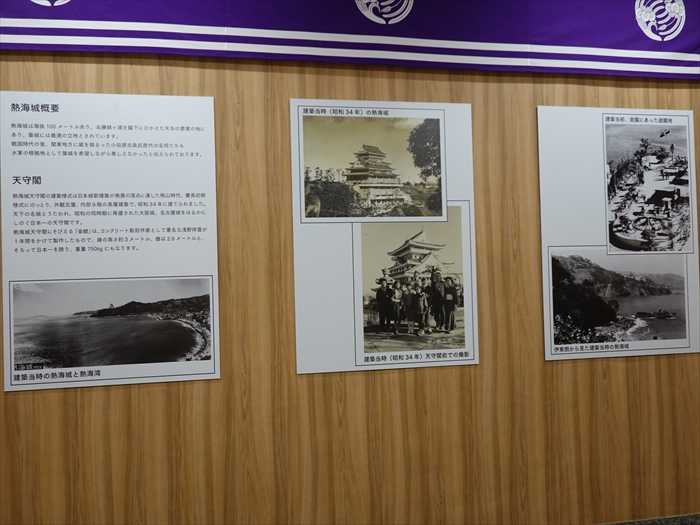

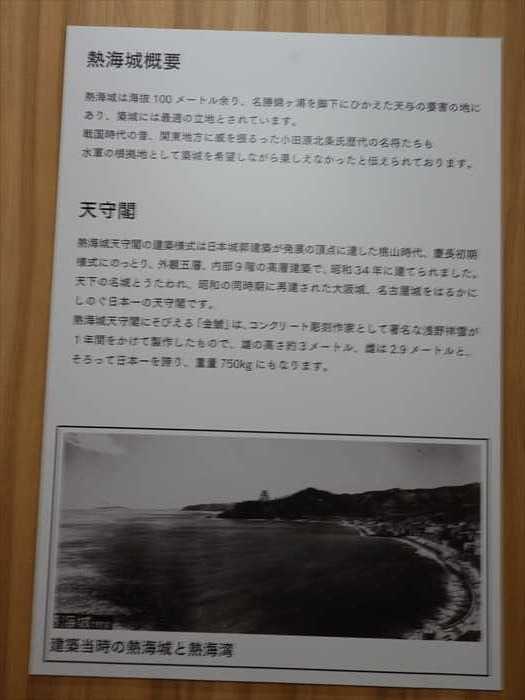

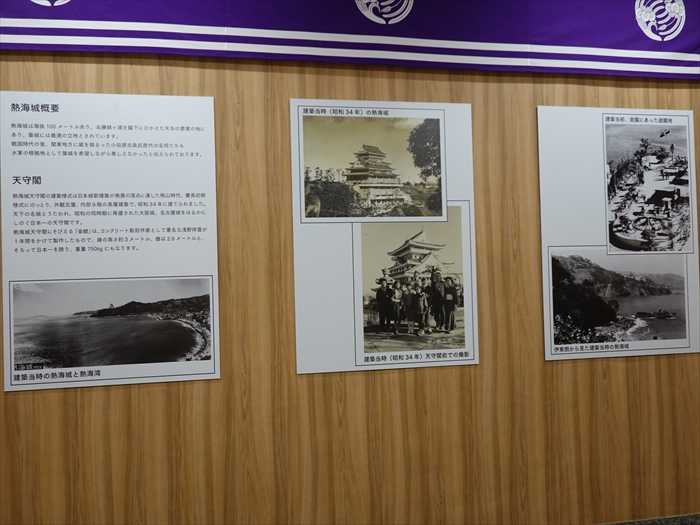

「 熱海城 」 案内板。

熱海城概要

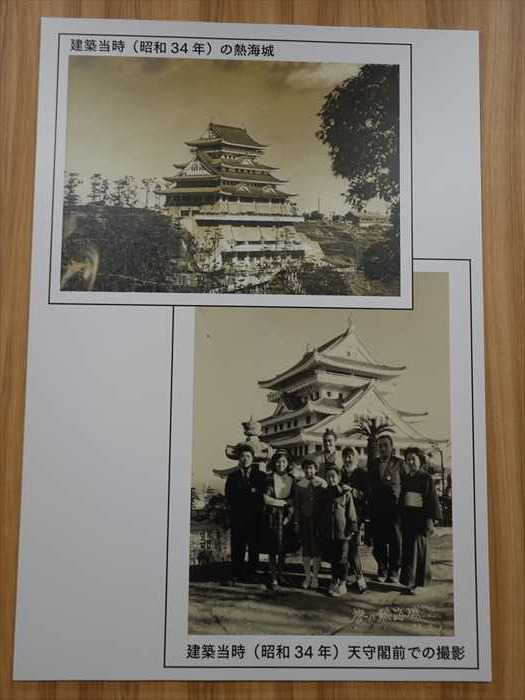

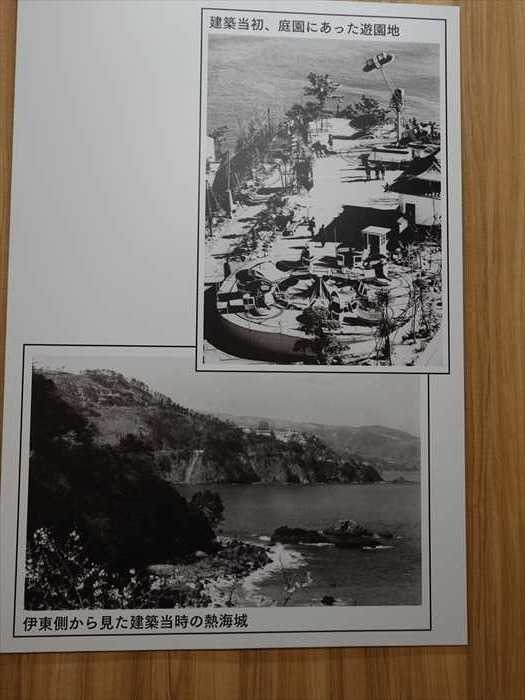

建築当時(昭和34年) の熱海城の写真。

建築当時の周辺の写真 。

そして1Fを1周して 土産物売場 に戻る。

スタンプを頂きました。

「 大阪夏の陣図屏風 」。

「 大坂夏の陣図屏風

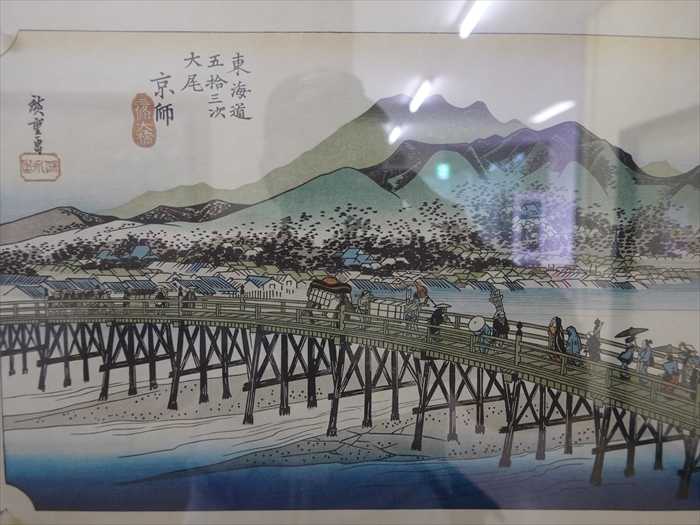

中央通路には「 歌川廣重画 東海道五十三次 」が展示されていた。

私は既に「 東海道五十三次 」👈リンク を徒歩で制覇しているのである。

正面から。

「 東海道五拾三次之内 日本橋 」。

「 日本橋「朝之景」

京都まで124里半(498キロ)、お江戸日本橋、朝の旅立ち風景。「お江戸日本橋七つだち・・・」

旅立ちの朝は早かった、七ツといえば午前4時の出発。」

我が「 東海道五拾三次之内 藤澤 」。

「 7 藤沢「遊行寺 」

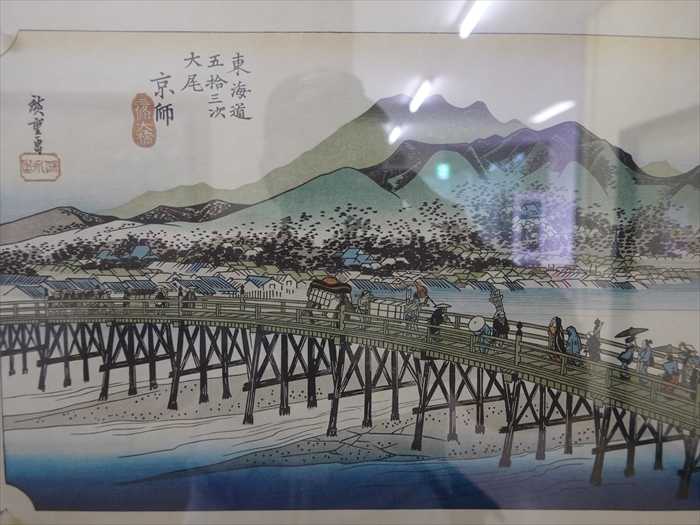

「東海道五拾三次 大尾 京師」。

「 京都「三条大橋 」

大津より3里(12km)、日本橋よりほぼ500km、普通に歩いて一日10里、10日余りの旅、大橋を

渡るとき、感慨もひとしおであっただろう。」

「 熱海対ゴジラⅣ 」ポスター。

1962年公開『キングコング対ゴジラ』で決戦の地となった熱海でゴジラを体感できる

イベントのポスター。

「 熱海城ご来場記念 」撮影用の顔出しパネル。

近づいて。

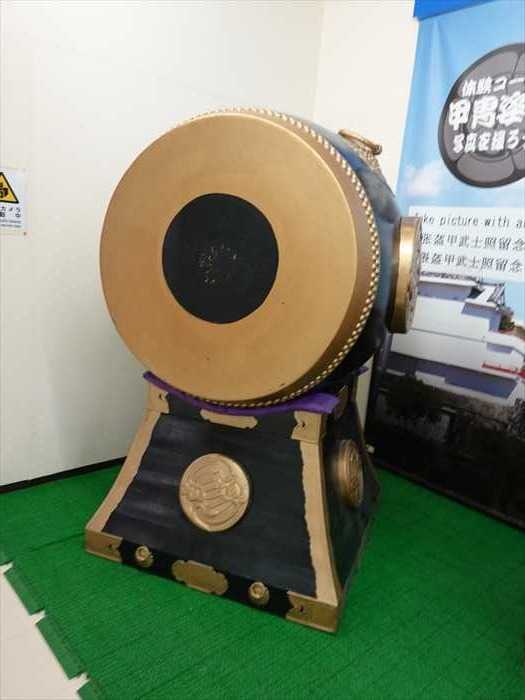

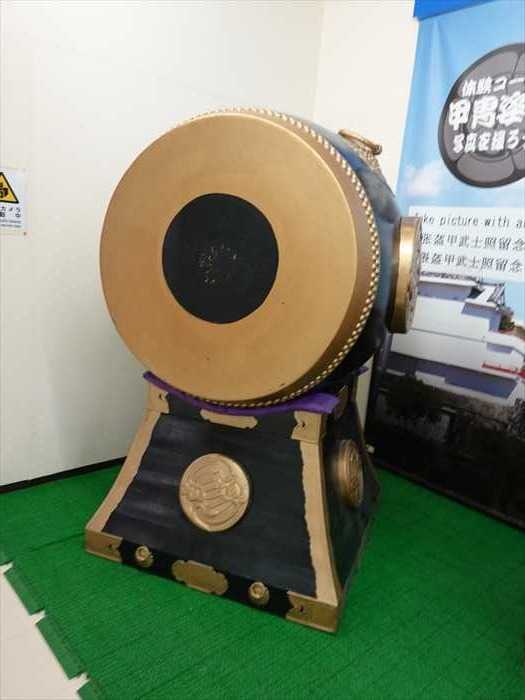

大太鼓 。

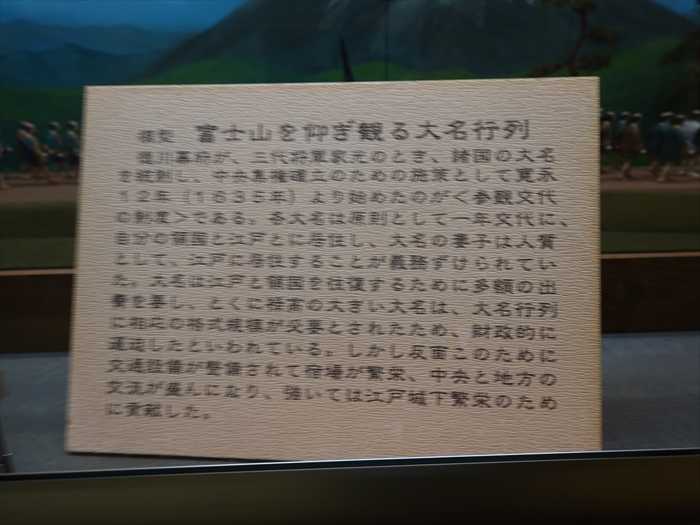

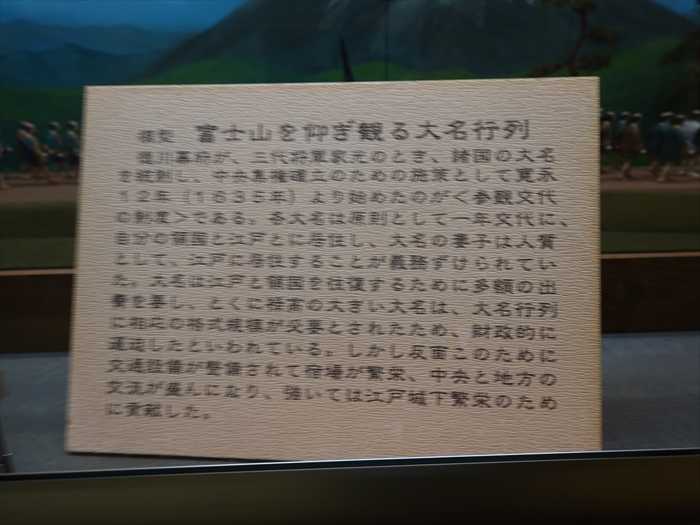

「 富士山を仰ぎ観る大名行列 」。

真白き富士山を横に見ながら。

「 模型 富士山を仰ぎ観る大名行列

徳川幕府が、三代将軍家光のとき、諸国の大名を統制し、中央集権確立のための施策として

寛永12年(1635年)より始めたのが〈参勤交代の制度〉である。各大名は原則として一年交代に

自分の領国と江戸とに居住し、大名の妻子は人質として、江戸に居住することが義務づけられて

いた。大名は江戸と領国を往復するために多額の出費を要し、とくに禄高の大きい大名は、

大名行列に相当の格式規模が必要とされるため、財政的に逼迫したといわれている。しかし反面

このために交通設備が整備されて宿場が繁栄、中央と地方の交流が盛んになり、強いては江戸城下

繁栄の為に貢献した。」

別の角度から大名行列を。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

全て貝でできたおみこし(神輿)とのこと。

最上部の大鳥(鳳凰)をズームして。

自然の色なのであろうか。

ヒオウギ貝であるとのこと。写真はネットより。

「ヒオウギガイはホタテやイタヤガイなどと同じイタヤガイ科の二枚貝で房総半島から

南の沿岸に生息しています。

まるで人工的に着色したかのような鮮やかな色ですが、この貝自身が作り出す個性なんです。

そうです。天然物も獲れるようですが、天然物では褐色のものが多く、養殖物は美しい色の

個体を選んで人口採卵し養殖しているので鮮やかな色の物が多いです。

地方によって高知県では「長太郎貝」、三重県志摩では「虹色貝」、愛媛県愛南では

「緋扇貝」と漢字を変えたり、その他各地で「アッパ貝」や「バタバタ」など色々な呼び名が

付けられています。」と。

屋根の「蕨手(わらびて)」部分をズームして。

「 武者人形 」も並んでいた。

「 若武者人形 」。

「 時代鉾(山鉾)

「 武家の雛人形 」。

「 武家の雛人形

江戸末期の作品

この雛人形は、江戸末期の高名な武家の夫人が所蔵していたもので、現在まで残されて

きたものです。明治末期までは、内裏雛は現在とは異なり、男雛が向かって右に、女雛が

左に飾られていました。現在のようになったのは、大正時代以降であります。

ここに展示している雛人形は、大正以前のものですので、当城においても、往時の通り

男雛を右側に飾っております。

又、関西においては、御所における南面が東を上座にする決まりにならって、現在も昔からの

形式で飾る家もあるということです。」

きたものです。明治末期までは、内裏雛は現在とは異なり、男雛が向かって右に、女雛が

左に飾られていました。現在のようになったのは、大正時代以降であります。

ここに展示している雛人形は、大正以前のものですので、当城においても、往時の通り

男雛を右側に飾っております。

又、関西においては、御所における南面が東を上座にする決まりにならって、現在も昔からの

形式で飾る家もあるということです。」

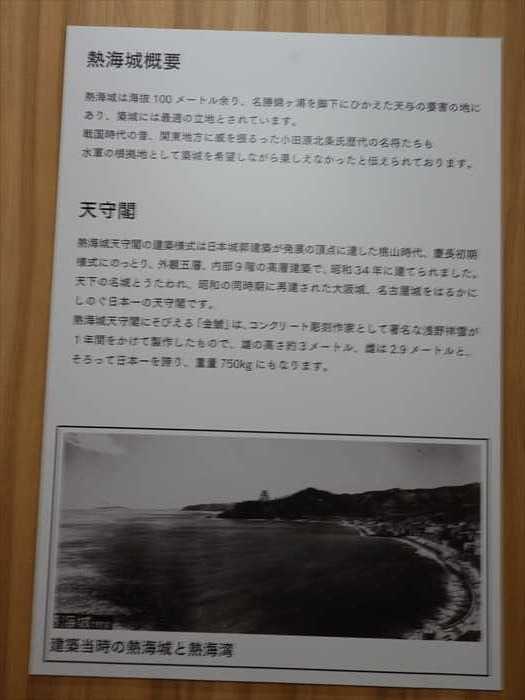

「 熱海城 」 案内板。

熱海城概要

熱海城は海抜100メートル余り、名勝錦ヶ浦を脚下にひかえた天与の要害の地にあり、

築城には最適の立地とされています。

築城には最適の立地とされています。

戦国時代の昔、関東地方に威を振るった小田原北条氏歴代の名将たちも水軍の根拠地として

築城を希望しながら果しえなかったと伝えられております。

築城を希望しながら果しえなかったと伝えられております。

天守閣

熱海城天守閣の建築様式は日本城郭建築が発展の頂点に達した桃山時代、慶長初期様式に

のっとり、外観五層、内部9階の高層建築で、昭和34年に建てられました。

のっとり、外観五層、内部9階の高層建築で、昭和34年に建てられました。

天下の名城とうたわれ、昭和の同時期に再建された大阪城、名古屋城をはるかにしのぐ

日本一の天守閣です。

日本一の天守閣です。

熱海城天守閣にそびえる「金鯱」は、コンクリート彫刻作家として著名な浅野祥曇が

1年間をかけて製作したもので、雄の高さ約3メートル、雌は2.9メートルと、そろって

日本一を誇り、重量750kgにもなります。」

日本一を誇り、重量750kgにもなります。」

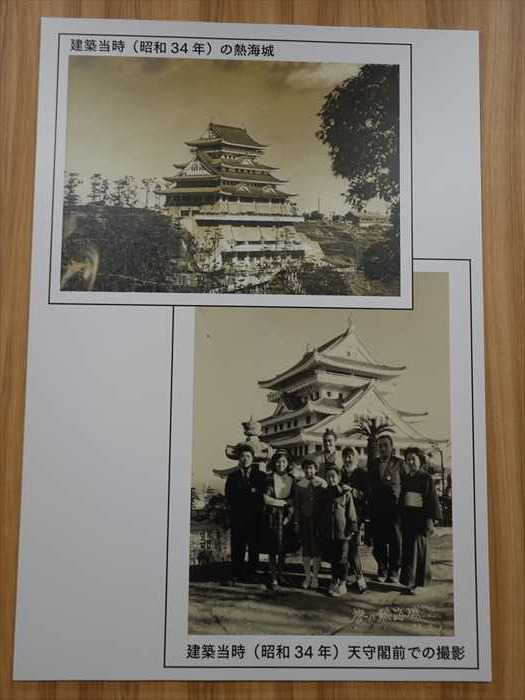

建築当時(昭和34年) の熱海城の写真。

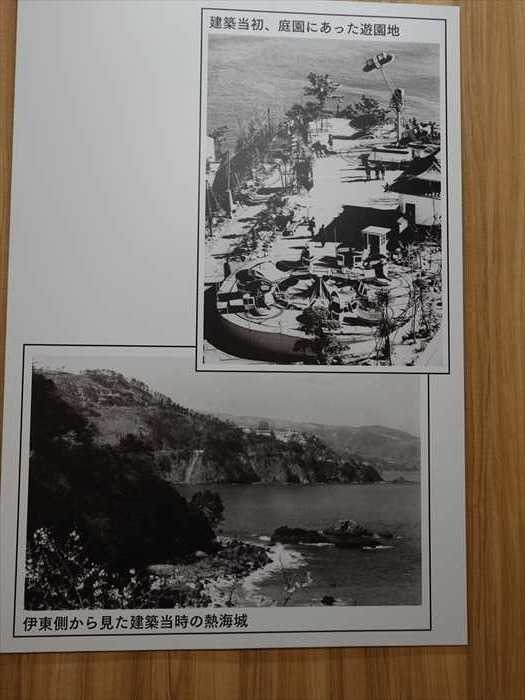

建築当時の周辺の写真 。

そして1Fを1周して 土産物売場 に戻る。

スタンプを頂きました。

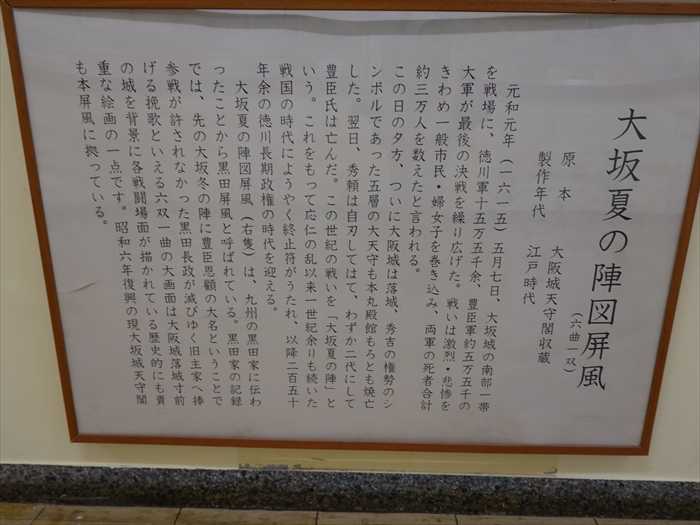

「 大阪夏の陣図屏風 」。

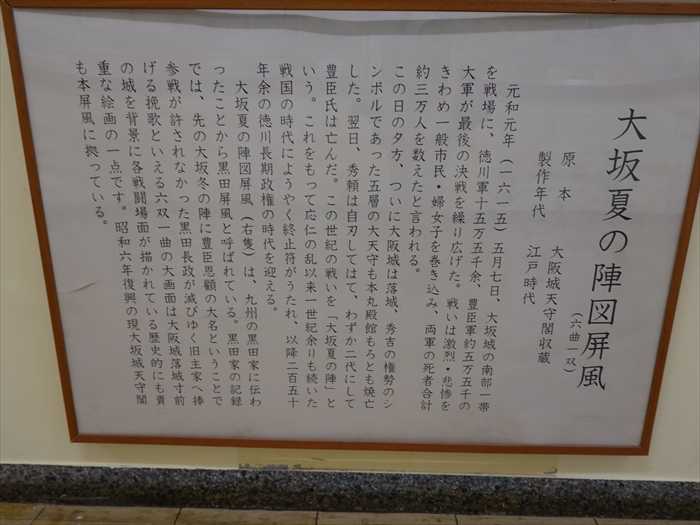

「 大阪夏の陣図屏風(六曲一双)

原本 大阪城天守閣収蔵

製作年代 江戸時代

元和元年(一六一五)五月七日、大阪城の南部一帯を戦場に、徳川軍十五万五千余、豊臣軍約五万

五千の大軍が最後の決戦を繰り広げた。戦いは、激烈・悲惨をきわめ一般市民・婦女子を巻き込み

両軍の死者合計約三万人を数えたと言われる。

この日の夕方、ついに大阪城は落城、秀吉の権勢のシンボルであった五層の大天守も本丸殿館

もろとも焼亡した。翌日、秀頼は自刃してはて、わずか二代にして豊臣氏は亡んだ。この世紀の

戦いを「大阪夏の陣」という。これをもって応仁の乱以来一世紀余りも続いた戦国の時代に

ようやく終止符がうたれ、以降二百五十年余の徳川長期政権の時代を迎える。

大阪夏の陣図屏風(右隻)は、九州の黒田家に伝わったことから黒田屏風と呼ばれている。黒田家の

記録では、先の大阪冬の陣に豊臣恩顧の大名ということで参戦が許されなかった黒田長政が

滅びゆく旧主家へ捧げる挽歌といえる六双一曲の大画面は大阪城落城寸前の城を背景に各戦闘

画面が描かれている歴史的にも貴重な一点です。昭和六年復興の現大阪城天守閣も本屏風に

拠っている。」

原本 大阪城天守閣収蔵

製作年代 江戸時代

元和元年(一六一五)五月七日、大阪城の南部一帯を戦場に、徳川軍十五万五千余、豊臣軍約五万

五千の大軍が最後の決戦を繰り広げた。戦いは、激烈・悲惨をきわめ一般市民・婦女子を巻き込み

両軍の死者合計約三万人を数えたと言われる。

この日の夕方、ついに大阪城は落城、秀吉の権勢のシンボルであった五層の大天守も本丸殿館

もろとも焼亡した。翌日、秀頼は自刃してはて、わずか二代にして豊臣氏は亡んだ。この世紀の

戦いを「大阪夏の陣」という。これをもって応仁の乱以来一世紀余りも続いた戦国の時代に

ようやく終止符がうたれ、以降二百五十年余の徳川長期政権の時代を迎える。

大阪夏の陣図屏風(右隻)は、九州の黒田家に伝わったことから黒田屏風と呼ばれている。黒田家の

記録では、先の大阪冬の陣に豊臣恩顧の大名ということで参戦が許されなかった黒田長政が

滅びゆく旧主家へ捧げる挽歌といえる六双一曲の大画面は大阪城落城寸前の城を背景に各戦闘

画面が描かれている歴史的にも貴重な一点です。昭和六年復興の現大阪城天守閣も本屏風に

拠っている。」

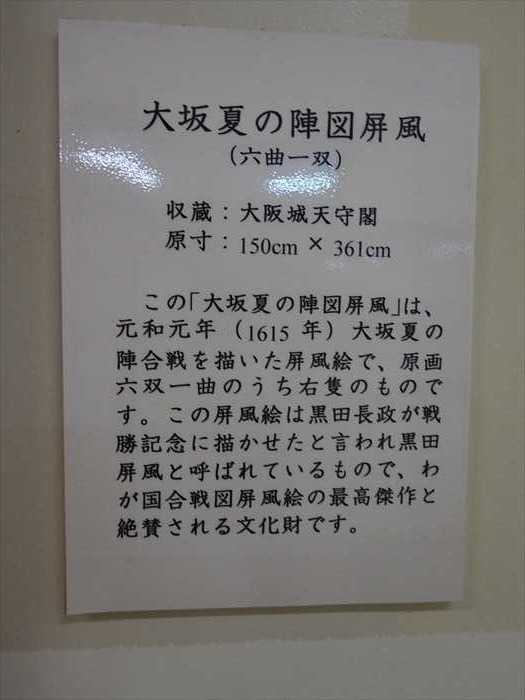

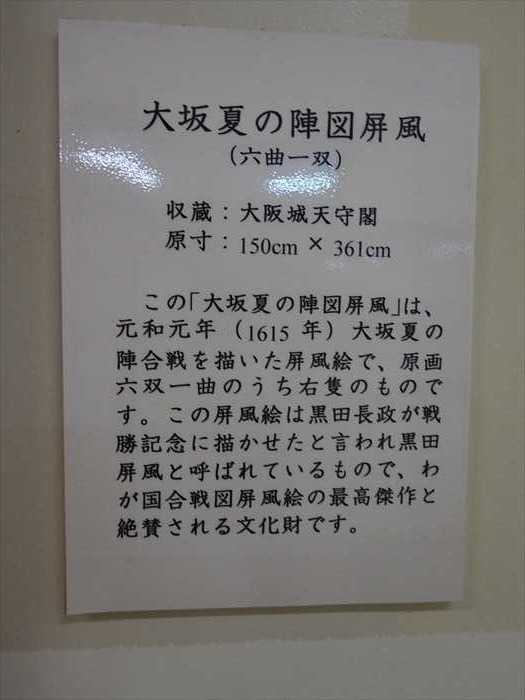

「 大坂夏の陣図屏風

(六曲ー双)

収蔵:大阪城天守閣

原寸: 150cm x 361cmこの「大坂夏の陣図屏風」は、元和元年(1615年)大坂夏の陣合戦を描いた屏風絵で、

原画六双ー曲のうち右隻のものです。この屏風絵は黒田長政が戦勝記念に描かせたと

言われ黒田屏風と呼ばれているもので、わが国合戦図屏風絵の最高傑作と絶賛される文化財です。」

原画六双ー曲のうち右隻のものです。この屏風絵は黒田長政が戦勝記念に描かせたと

言われ黒田屏風と呼ばれているもので、わが国合戦図屏風絵の最高傑作と絶賛される文化財です。」

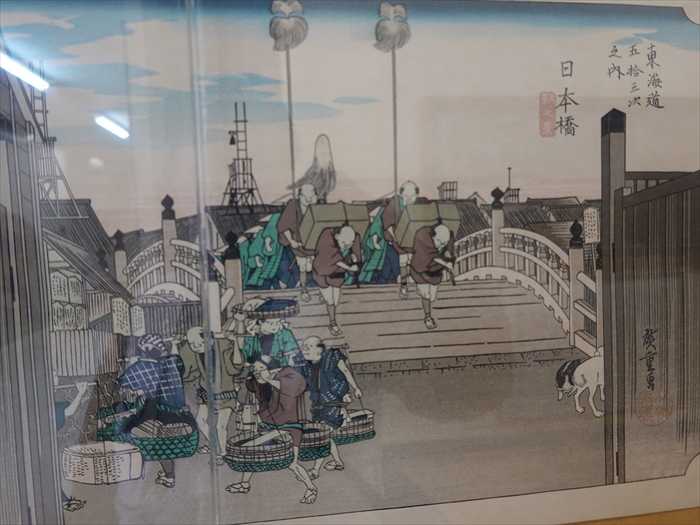

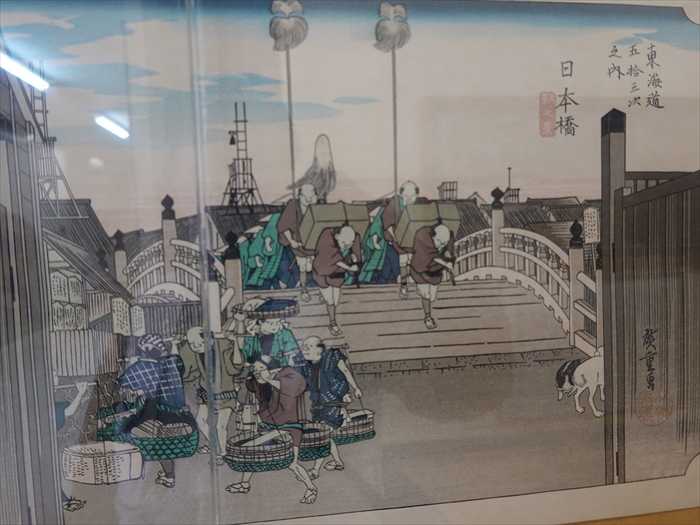

中央通路には「 歌川廣重画 東海道五十三次 」が展示されていた。

私は既に「 東海道五十三次 」👈リンク を徒歩で制覇しているのである。

正面から。

「 東海道五拾三次之内 日本橋 」。

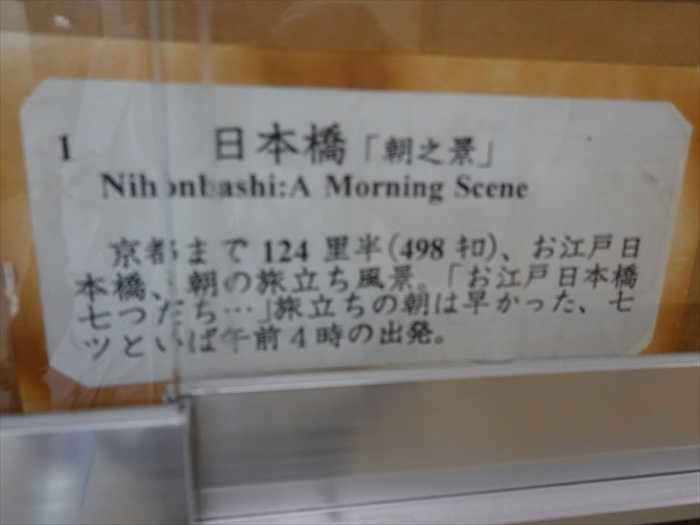

「 日本橋「朝之景」

京都まで124里半(498キロ)、お江戸日本橋、朝の旅立ち風景。「お江戸日本橋七つだち・・・」

旅立ちの朝は早かった、七ツといえば午前4時の出発。」

我が「 東海道五拾三次之内 藤澤 」。

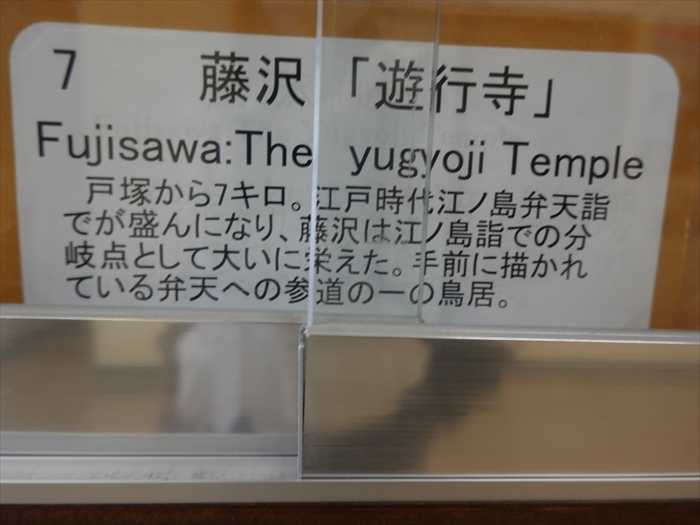

「 7 藤沢「遊行寺 」

戸塚から7キロ。江戸時代江ノ島弁天詣でが盛んになり、藤沢は江/島詣での分岐点として

大いに栄えた。手前に描かれている弁天への参道の一の鳥居。」

大いに栄えた。手前に描かれている弁天への参道の一の鳥居。」

「東海道五拾三次 大尾 京師」。

「 京都「三条大橋 」

大津より3里(12km)、日本橋よりほぼ500km、普通に歩いて一日10里、10日余りの旅、大橋を

渡るとき、感慨もひとしおであっただろう。」

「 熱海対ゴジラⅣ 」ポスター。

1962年公開『キングコング対ゴジラ』で決戦の地となった熱海でゴジラを体感できる

イベントのポスター。

「 熱海城ご来場記念 」撮影用の顔出しパネル。

近づいて。

大太鼓 。

「 富士山を仰ぎ観る大名行列 」。

真白き富士山を横に見ながら。

「 模型 富士山を仰ぎ観る大名行列

徳川幕府が、三代将軍家光のとき、諸国の大名を統制し、中央集権確立のための施策として

寛永12年(1635年)より始めたのが〈参勤交代の制度〉である。各大名は原則として一年交代に

自分の領国と江戸とに居住し、大名の妻子は人質として、江戸に居住することが義務づけられて

いた。大名は江戸と領国を往復するために多額の出費を要し、とくに禄高の大きい大名は、

大名行列に相当の格式規模が必要とされるため、財政的に逼迫したといわれている。しかし反面

このために交通設備が整備されて宿場が繁栄、中央と地方の交流が盛んになり、強いては江戸城下

繁栄の為に貢献した。」

別の角度から大名行列を。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.