PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

休日を利用して広島から岩国城に向かいました。

途中JR宮島口前を通過 。

宮島口フェリー乗り場。

そして岩国城へ。

錦帯橋前から山頂に建つ岩国城が見えた。

![001[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/e0444ac017873fdd633af3f726b9018c270d89cb.15.2.9.2.jpeg)

ロープウェイは20分間隔で運行。

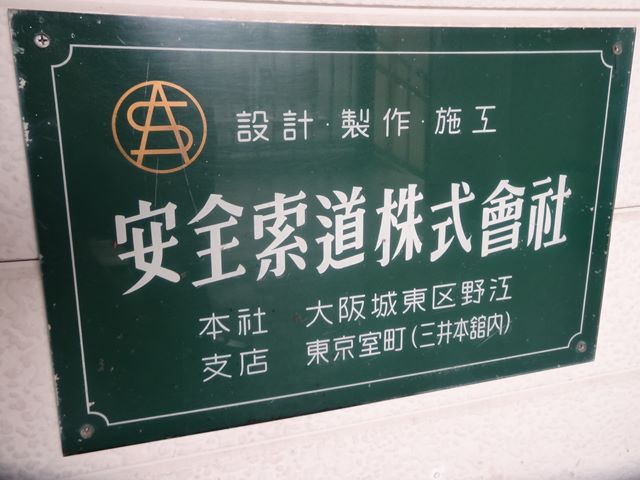

歴史を感じさせる銘板。

ロープウェイからの岩国美術館。

「ロープウエイ」は、吉香公園から、標高約200mの城山山頂まで、全長412mの

ケーブルに架かった30人乗りのゴンドラが約3分で結んでいた。

眼下に錦帯橋が。

ロープウエイを降り岩国城へ山道を10分弱登る。

途中左手の大釣井。

この大きな井戸は築城と同時につくられたもので、非常時の武器弾薬などを保管したり、

敵に包囲されたり、落城の危機にさらされた場合の脱出口だとされていたと。

岩国城へ到着。

慶長5年(1600)天下分け目の関ケ原の合戦に際し、毛利氏宗家の広島城主

毛利輝元(毛利元就の孫)は石田三成方の西軍の総大将であったため、勝利した

徳川家康によって中国8ヵ国の太守から長門・周防2ヵ国に削封。

毛利氏存続のために奔走した吉川広家(毛利元就の孫)もまた月山富田城12万石を

没収され、毛利氏領のうち周防で3万石を毛利輝元から与えられて岩国の地に

移ってきたとのこと。

吉川広家は翌慶長6年(1601)から岩国城の築城に着手、京都伏見城の手伝い普請などに

追われたため、ようやく慶長13年(1608)に完成。

岩国城は錦川を見下ろす標高300mの横山山頂に築かれた要害堅固な横山城と、

山麓の城主の居館と藩政を司る役所からなり、山麓部分を「土居」と称した。

横山城には本丸を中心に北の丸と二の丸を配して、周囲に5基の櫓を設け、本丸北隅には

三層四階の望楼型天守を築いた。この天守は南蛮風の外観を持つ独特の造りであったとのこと。

旧天守跡。

岩国城は江戸時代には珍しく、山城に築かれた近世城郭。

1615年一国一城令により破却。城郭の中心となる天守台は古式穴太積み

(こしきあのうずみ)と呼ばれる石積みを基本としながらも、戦国時代に地方独特の

技術が加わった形で造られた構造物。

天守台の石垣は、大きめの石との隙間に詰めた小さな石からなり、隅石(すみいし)には

算木(さんぎ)積みの技術が。その隅石には、反りはなく、ほぼ直線状の稜線に仕上げれれて

おり、

これにより、戦国武将吉川氏の石垣の力強さをかいま見ることができると。

入り口で百名城スタンプをGET。

天守閣からの眼下の眺め。

天守閣からは吉香公園、城下町、錦帯橋から市内一面、岩国基地、瀬戸内海の島々や

四国までが一望できるのであった。

錦帯橋も眼下に。

工事中で一部はブルーシートに覆われていた。

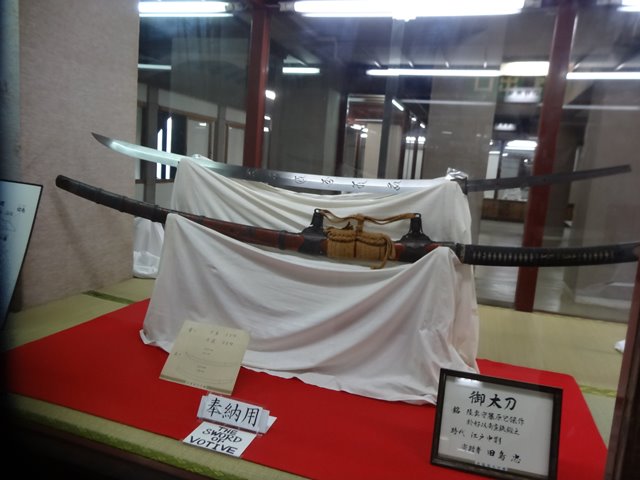

城内には2m弱に及ぶ刀も展示されていた。

岩国城 鯱。

からくり時計台。

山頂駅前の広場「城山おもしろぱあく」の中央には、からくり時計の塔がそびえていた。

時を告げるときだけ、ガラスが透き通って中の人形仕掛けが見える不思議な時計。

子供のための遊具や屋根付の休憩所、イベント用野外ステージなどもあり、

ロープウエー搭乗時間まで退屈せずに過ごすことができるのであった。

下りのロープウェイに乗る。

居館「土居」跡が吉香公園となり、堀端に絵馬堂である錦雲閣(きんうんかく)が

旧藩時代の櫓を模して建造され、現存していた。

旧目加田住宅。

江戸時代中期の18世紀中頃に建てられた中流武家屋敷。

岩国の武家屋敷は、錦川の氾濫に備えて二階建てが多かったと。

目加田家住宅も二階建てだが、表側は大屋根としてあり、一見して平屋に見えると。

これは藩主が通る際に見下ろすことがないように配慮したものと言われていると。

入母屋造りの建物は、簡素、端正な構造で、250年を経た現在も当時の武家屋敷形式を

よく伝えており、1974年 (昭和49年) に国の重要文化財に指定。

特徴ある両袖瓦 (りょうそでがわら) と平瓦を使用した二平葺き (にひらぶき) は

岩国の瓦師が考案したと言われ、岩国城下町に見られた地方色。

車で岩国城を後にする。

錦帯橋入り口前を通過。

錦帯橋は既に何回も渡った橋であったので。

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17