PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

この日は高校3年時のクラス会。場所は小田原駅近くの店。

JRで小田原駅へ。JR改札出口上には巨大な小田原提灯が。

![2494[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/2bac54b5c893944c3211dc4c5442b1772013fbd0.15.2.2.2.jpg?thum=53)

店は小田原駅前、小田原城もほど近いお堀端通りに店を構えて120年のお食事処『音羽』 。

![1391495554[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/55f579a8bffb872aedbe436db2e1e091e3d486fe.15.2.2.2.jpg?thum=53)

この場所は恩師がよく使っている店とのこと。

![640x640_rect_9470372[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/2ccd106e762718c10d55f246e9531ac4cfcca350.15.2.2.2.jpg?thum=53)

恩師は1922年(大正11年)生まれの93歳。

同居されている娘さんが車で送迎して下さいました。

クラス会参加者は生徒総勢19名の宴となったのです。

3~4人1グループで雛壇にお座りの先生のテーブル前に座り、

先生に制限時間ありの近況報告を各自順番に、胸には大きな名札を付けて。

そして先生から激励の言葉をそれぞれに頂いたのです。

昨年は箱根湯本、湯本富士屋ホテルにて開催。

先生がお元気で参加できる間は毎年開催と決めているのです。

会場の壁には美しい雅な絵画が。

先生の参加者全員へのお話(要約)は下記。

『自分でもあと1ヶ月は大丈夫だと思う(生きられる)自信はあります。

しかし3ヶ月先は分からないです。

生きるために必要なバイタリティーというものが、どんどん消耗して、

いわばロウソクがショボショボと消えていく、あの感じなのです。

これは本人でなければ分からない感覚です。だから前のように強くはなれない、

しかしやりたいことは山のようにあります。

前にも言ましたが、午前中は英文学をやっています。

トーマス・ハーディーの作品を読んでいて、彼の作品は長編が 14 冊、

詩は 1000 以上あるんです。それ以外に詩劇、詩で書いたドラマがあるんです。

65 歳で書いた詩劇の最後の作品があるんですが、それは難しそうなのでそれを除く

全ての作品を読んできて、4月の始めに全部読み終えたのです。』と。

先生から叱咤激励され!!逆に大いに元気を頂いたのです。

宴会場所横の中庭です。

来年の再会を約束して先生を見送ったのです。

この会がいつまでも続くことを祈って。

当面の目標は2020年の東京オリンピックで皆合意。

老木の白梅、そして若き紅梅、竹と野菊も描かれていました。

2時間半のクラス会を終え、音羽の店の前で散会。

私は久しぶりに小田原城へ。

小田原城は平成27年7月1日から平成28年4月下旬まで小田原城天守閣

耐震改修工事が行われていたのです。

そして工事が完了した事をニュースで知り、久しぶりに見学しようと決断。

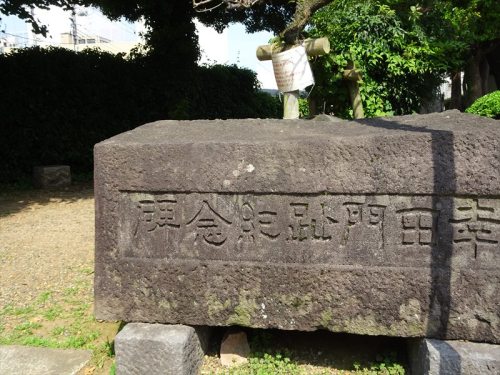

お堀端通りを小田原城に向けて歩くと『幸田門跡記念碑』と刻まれた

大きな石碑が左手に。

小田原城三の丸の出入り口の一つであった門。

戦国時代に、武田信玄や上杉謙信が小田原城を攻めた際は、この幸田口門から

攻めたとも言われていると。

幸田口門が有った場所は、現在、道路や建物の下に埋もれてしまっているとのこと。

お堀端通りを進むと、まず最初に小田原城の東堀と赤い欄干の学び橋が見えて来た。

学び橋のたもとには、幕末まで藩校集成館(しゅうせいかん)があったと。

めがね橋。

正式名は馬出門土橋(うまだしもんどばし)。小田原城の正面入口。

ここから本丸までたどります。

馬出門土橋を渡った所に、平成21年3月に完成した馬出門が。

馬出門は、二の丸正面に位置する門で、江戸時代の初期からこの場所に存在し、

寛文12年(1672)に桝形形式の門に改修されたとのこと。

馬出門とは、騎馬兵を出す場所の意味で、出撃時、城兵を敵から隠すことができる構造。

小田原城址公園二の丸観光案内所。

この二の丸観光案内所は、昭和の初期に建てられた近代建築。

下見板張り、縦長の上げ下げ窓など、洋風の躯体を持ちながら、史跡の雰囲気を壊さぬよう、

屋根は日本建築の意匠となっており、明治の初期の居留地等にあった、いわゆる擬洋風建築。

銅門(あかがねもん、櫓門)。

馬屋曲輪から見る銅門。住吉橋と内仕切門、その後方は櫓門。

住吉橋入口から。

1990年に復元された木橋。

橋の下は住吉堀。この住吉堀は発掘調査により大森時代、北條時代、江戸時代と

様々な堀が時代ごとに発掘されたと。

銅門二の門をくぐると土塀と石垣で構成された城壁が待ち構えていた。

敵兵が二の丸に攻め込むにはここで進路を櫓門に向かって90度左手に変えなければ

ならない。

そして銅門。

二の丸表門。扉の飾り金具に銅を使用していたことから、銅門の呼び名がついたと。

当時の工法により平成9年(1997)に復原。

梁(はり)は松とのこと。釿(チョウナ)仕上げが美しい巨大な梁。

この日は内部を公開中のようで、階段を登り銅門内部へ。

銅門内部に再現された足駄狭間(あしださま)の石落とし。

この石落としから櫓門に近づいた敵に石や汚物などを落とす目的。

現在は誤って足を落としてしまわないようにガラス張りに。

まるで新築のように美しく、10年以上も前に復元されたものとは思えないほど。

ここの梁材にも釿(ちょうな)仕上げの表面処理が施されていた。

銅門を城内側から。

銅門を後に進むと左手に土塀の模型が。

このように銅門は本来の工法で復元されたとのこと。

土塀の乾き具合など、この模型を参考に銅門を再現したと。

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

-

成田山新勝寺へ 2025.11.16

いろいろ見たくなるものが沢山あるのに、

車なんか、気にしているようじゃぁ、楽しめませんね。

たいへん刺激的な、紹介でした。 (2016.06.02 17:55:57)

書き込みありがとうございます。

私も新幹線ホームから見るのみでしたので

久しぶりの訪問でした。

天守内部も非常に綺麗に整備されていました。

今月中旬には菖蒲と紫陽花が開花し美しいようです。

是非訪ねてみて下さい。 (2016.06.03 05:47:19)