PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

更に苔むした石畳が続く。

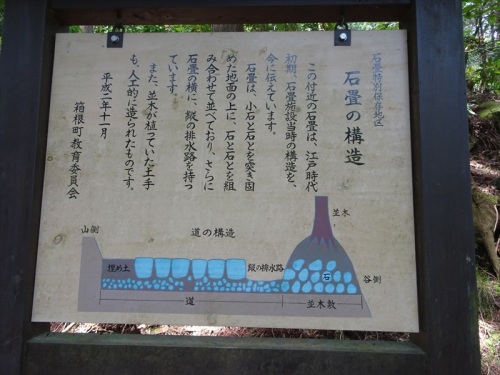

石畳の構造が説明されていた。

この付近の石畳は、江戸時代初期、石畳施設当時の構造を今に伝えていると。

石畳は、谷側には土手を造り並木を植えて土止めをした二重構造。

縦の排水路、斜めの排水路も要所要所に作られていた。

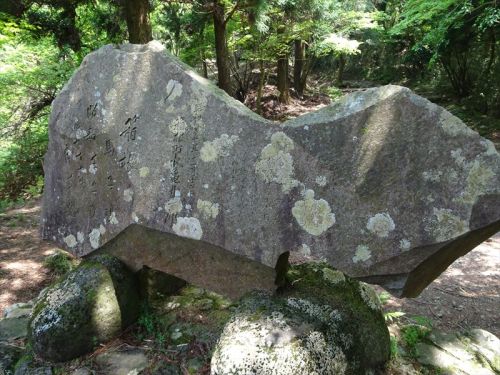

『西海子坂(さいかちさか)』の石碑。

「西海子(サイカチ)」とはマメ科の薬用植物のトゲのある木。

武士からは「再勝=サイカチ」、つまりは縁起が良い木として植えられたのだと。

当時はこの木が道端に植わっていたのであろうか。

それとも北条氏滅亡後、徳川家康に従って小田原攻めに参戦した大久保氏が小田原城主に

なったのであるが、その大久保氏が西海から来たという由来を残すために西海の子孫たち

という意味で名付けたという話もあるようですが。

この街道に初めて石畳が敷かれたのは延宝8年(1680年)で、

今でも旧街道の所々に残され、国の史跡に指定されている。

それ以前のこの道は、雨や雪のあとは大変な悪路になり、旅人は膝まで没する

泥道を歩かねばならないため、竹を敷いていたが毎年、竹を調達するのに

大変な労力と費用がかかっていたと。

階段を上ると再び県道732号線へ。

「箱根七曲り」と呼ばれているところに辿り着く。

ここから1.2kmが勾配10.1%の七曲り。

ウツギ?の白い花。

旧街道は、この七曲りをほぼ直角に突っ切って上って行くが、

かつての急坂の多くが崩落や荒廃によって道が消滅したため、

かつてはなかった階段で上り下りするところも多い。

しかしこの階段が非常にきつかったのであった。

『橿木坂(かしのきさか)』。

県道732号線沿いの歩道を少し歩くと、旧街道はまたまた階段となる。

橿木坂と呼ばれていたところであるが、崩落し、今は急な長い階段。

『東海道中膝栗毛』に「橿の木の坂を越えれば苦しくて、どんぐりほどの涙がこぼれる」との

記述があると。

現在でも120mに渡って195段の石段、ここまで来ると、上りの石段ほど体に

こたえるものはなし。七曲りのダラダラとした坂道を登ってきた末の過酷な石段は

箱根東坂の最大の試練。この石段に比べ石畳の坂道のなんと楽なことか。

でもこの日は単独での散策、同行者を気にすることなくあくまでもマイペースで。

息せき切りながら、県道732号線の見晴茶屋方面の分岐点まで辿り着く。

元箱根方面と表示された左方面の旧街道を更に進む。

分岐を左に曲がると、急階段から開放され、平坦な道となった。

「雲助」の説明板を右に見ながら少し歩くと、ベンチが3つ設置されていた。

狭いが、平らになった所。まずは息絶え絶えの体?を少し休めることに。

ここで、コンビニで買っておいたおにぎりを大いに楽しむ。そして水分補給。

時間は11:30過ぎ。

そして更に進むと、沢に架かる小さな『山根橋』は木製の橋。

甘酒茶屋まで1.3km、元箱根まで3kmの表示。

再び石畳が続く。

はるか小田原が一望でき、遠く相模湾までよく見えた。

石畳の斜めの排水場所。

小さな木製の『甘酒橋』を渡ると『猿滑坂(さるすべりざか)』。

案内板に「殊に危険、猿猴(えんこう)といえども、たやすく登り得ず、よりて名とす」と。

これまで上ってきた西海子坂、 橿木 坂、そしてこの猿滑坂が旧東海道きっての

急坂といわれていたところであると。流石に休み休みゆっくりと歩を進める。

しかし後ろから追い抜く人は殆ど無し。ただ何回か下ってくるグループとすれ違う。

登るより降る人のほうが多かったのは、恐らく急な登りを敬遠したのであろう。

賢い選択なのかもしれないが、いや私はあくまでも上るのだと!!

そして『追込坂(おいこみざか)』。

新編相模国風土記稿のふりがな(万葉がな)をみると、

ふっこみ坂といったのかもしれないとの説明が。

追込坂の石碑

そして奥には「親鸞聖人と笈(おい)ノ平」という案内板があり、

東国の教化を終えた親鸞が、残って教化を続ける弟子と悲しい別れを

した場所と書かれていた。

親鸞聖人詠歌が刻まれた石碑。

「病む子をば あずけて帰る旅の空 心はここに 残りこそすれ」。

道路脇に「笈平、親鸞聖人御旧跡、性信御坊決別之地」と大きな字で刻した

高さ2m、幅3mもあろう石碑。

150mほど歩くと箱根旧街道休憩所に漸く辿り着く。ここは旧街道にある無料休憩所。

以前何回か車で立ち寄った時には茅葺屋根であった記憶があったが・・・・・。

旧街道資料館に展示してあった資料も一部あり、江戸時代の武士から庶民の

人々の生活の姿を偲ぶことが出来た。

甘酒茶屋に立ち寄る。

峠越えの旅人の休憩所として江戸時代から親しまれてきた『甘酒茶屋』。

箱根東坂には9か所、13軒の甘酒茶屋があったとのこと。

しかし現在営業しているのはここ1軒だけ。

店頭には当時の籠や記念撮影用の鬘が用意されていた。

茶店内部に入る。

東海道の難所、箱根山の中腹にある400年の伝統を持つ茶店。

忠臣蔵の芝居の神崎与五郎詫証文の舞台となる茶店であり、現在の建物は

2009年に改装したもので、茅葺き屋根や土間など昔の雰囲気を持たせつつ、

囲炉裏(いろり)や座敷などを増設する改修が行われたもの。

名物の甘酒を注文。

この甘酒は、江戸時代から使われている麹を発酵させ、砂糖を加えないで

甘さを引き出す伝統的手法で製造したものと。

甘酒茶屋を出て再び旧東海道を歩く。

約450mにわたってつづく石畳は雰囲気のある杉木立の中。

『於玉坂(おたまざか)』。

お玉という少女が箱根の関所を破ったとして処刑された場所がこの坂のあたりであったことから、

この於玉坂と言う名がつけられたと。

お玉は伊豆に生まれ、江戸へ奉公に出ていたが、ホームシック?で故郷へ帰ろうとして

関所手形も持たずに、関所の裏山を越えようとしたが捕えられ処刑されたと。

元禄15年(1702)のころの出来事で本当にあった話のようです。

この近くには、お玉の首を洗ったというお玉が池があるのだ。

![image[3]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/df9e9895ef6afcd70700b47ddbdc84bf1e34b5f5.15.2.2.2.jpg?thum=53)

再び県道732号線に出て甘酒茶屋方面を振り返る。

県道を渡り再び石畳を芦ノ湖に向かって歩く。

ここからまた山道に入り再び石畳の道がつづくのですが

元箱根まで40分の表示を見てラストスパート。

この辺りは石畳の上に小砂利が敷かれていた。

『白水坂(しろみずざか)』の石碑。

急坂の12間(22m)の部分を白水坂と呼ぶ。別名城不見坂(しろみずさか)。

秀吉の小田原攻めで、北条方が双子山中腹から石を落とし撃退したことから、

城を見ずに引き返したということで「城見ず坂」になったと言われていると

ここにも斜めの排水路が設置されていた。

『天ヶ石坂(てんがいしざか)』の石碑。

急坂の7間(13m)の部分を天ヶ石坂と呼ぶ。

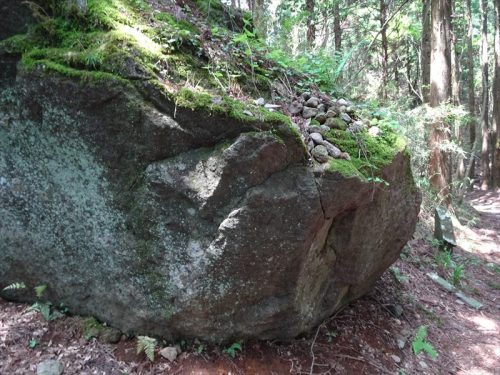

道の右に坂名の由来となった天蓋石と呼ばれる8尺(2.4m)四方の巨石が。

石全体が苔に覆われていた。この石は大昔に箱根山が噴火した時の溶岩の名残り。

この坂を登りきると箱根・東坂越えの最高標高地点820mをついに通過。

箱根湯本の出発地点の標高が88mなので730mの標高差を克服したのであった。

箱根湯本から延々と続いた上り坂もここでやっと終わり。

箱根馬子唄の碑。

「箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川」と歌が刻まれていた。

箱根八里とは、小田原宿から箱根宿までの四里と箱根宿から三島宿までの四里の計八里。

箱根八里と大井川はともに東海道の難所として旅人たちを苦しめたのだ。

箱根馬子唄の碑の裏側。

「馬子唄は、文字どうり馬子の唄であり、商売道具の馬にお客を乗せて八里の道を歩く

馬子達が、

弘法大師・・・・、六地蔵笠・・・・と刻まれた石碑。

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12