PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

宇都母知神社から南西に足を延ばし、曹洞宗・盛岩寺(せいがんじ)を訪ねた。

参道から山門、本堂に至る広い前庭の植栽が見事。

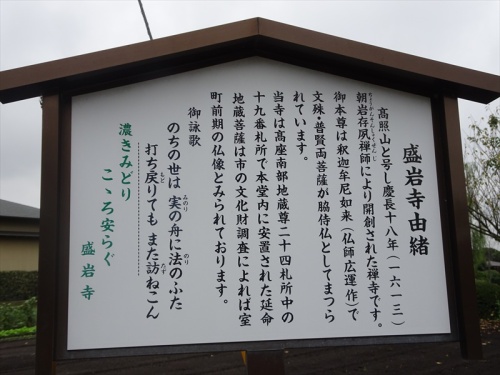

「盛岩寺由緒」

高照山と号し、慶長18年(1613)朝岩存夙禅師(ちょうがんそんしゃくぜんじ)により開創された

禅寺です。

御本尊は釈迦牟尼如来(仏師広運作)で文殊・普賢両菩薩が脇侍仏としてまつられています。

当寺は高座南部地蔵尊二十四札所中の十九番札所で、本堂内に安置された延命地蔵菩薩は市の

文化財調査によれば室町前期の仏像とみられております。

御詠歌 「のちの世は 実の舟に法のふた 打ち戻りても また訪ねこん」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

濃きみどり こゝろ安らぐ 盛岩寺

山門は開創400年を迎えた古寺らしい風格。

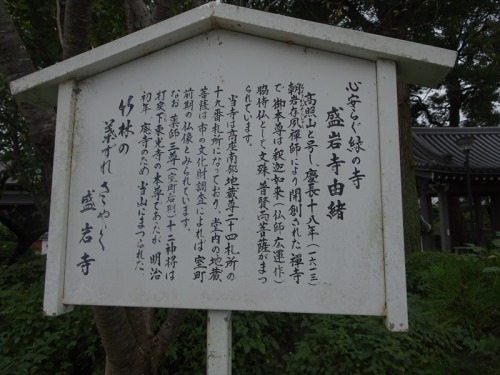

『心安らぐ緑の寺 盛岩寺由緒』

高照山と号し、慶長18年(1613)朝岩存夙禅師により開創された禅寺で、御本尊は釈迦如来(仏師

広運作)脇侍仏として文殊・普賢両菩薩がまつられています。

当寺は高座南部地蔵尊二十四札所の十九番札所になっており、堂内の地蔵菩薩は市の文化財調査

によれば室町前期の仏像とみられています。なお、薬師三尊(室町后期)十二神将は打戻下東光寺

の本尊であったが、明治初年、廃寺のため当山にまつられた。

竹林の 葉ずれささやく 盛岩寺

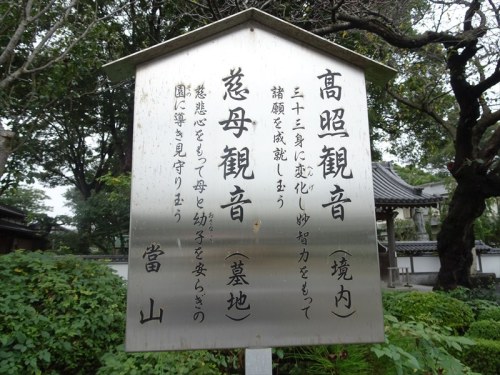

境内の高照観音と墓地の慈母観音の案内板。

高照観音(境内)

三十三身に変化し妙智力をもって諸願を成就し玉う

慈母観音(墓地)

慈悲心をもって母と幼子を安らぎの園に導き見守り玉う

『高照山 盛岩寺』と刻まれた石柱。

境内に入ると、左手に立派な六地蔵が鎮座

山門をくぐると本堂の前には、可愛いお掃除小像尊(洗心童子)が

箒を持って立ち「掃けば散り 払えばまたも 塵つもる 人のこころも 庭の落ち葉も」と、

境内を掃き清めていた。

掃いても掃いても降り積もるのは、庭の落ち葉も、私たちの心に潜む邪念も同じこと。

日々怠ることなく、精進を重ねることが大切と言う教え。

本堂正面。

本堂に安置されている地蔵菩薩は高さ21.5cmと小振りながら室町中期の作で、

高座郡南部24札所巡り第19番の地蔵で、延命地蔵と呼ばれていると。

美しい曲線の石灯籠。

十三重石塔。

その隣には、珍しい石の鈴を下げた石造の五重石塔が建ち、層塔の上には相輪も。

境内の高照観世音菩薩。

美しい顔。

高照観世音菩薩縁起が刻まれた石碑。

高照山盛岩禅寺は慶長年間寶泉寺六世朝岩存夙禅師により開創され法燈連綿と継承し

現在に至る。

大正十二年の関東大震災により伽藍全潰し爾后戦中戦后の激動期に直面し再興の機運

熟せず今日となる。昭和五十五年二月堂宇の再建を発願し檀信徒この勝縁によく合力

し翌五十六年四月本堂、書院、境内の整備等万端成り高照の浄域に輪奐の美を現ず。

百花香ばしき五月八日の吉辰をトし入佛落慶。普山結制の大法会を厳修す。〇徳荘厳

入天を照し盛岩の禅苑朝暘に映ゆ。・・・・・・・・後略

境内にある稲荷社

境内にある『昭和文化館』。

詩吟や写経、茶会など、打戻地区の文化コミュニティの場となっている。

2012年に大正時代の商家を移築・再建した貴重な建物

そのルーツを辿ると、江戸時代の「越前屋」にまでさかのぼると。

文久3(1863)年の浮世絵にも描かれ、藤沢きっての豪商だった「雨谷商店」

(越前屋は屋号)。もとは遊行寺の黒門前に構え、明治・大正時代には

砂糖や薬品、雑貨、石油などを扱う大地主だったと。

1923年の関東大震災により、大商店と家屋は倒壊。翌24年、かつての部材を用いて

遊行通り(現・藤沢市藤沢68)へ移転・再建。

その後、38年に森氏が買取り、自宅として打戻で利用されていた。

時は流れ、2010年。老朽化により重機で取り壊すことを知った盛岩寺の中津川雅久住職が

「歴史的価値のある建物を壊してしまうのは勿体ない」と私産を投じて、宮大工や建具職人ら

よって移築したと。

現在は薬師堂として使用し、檀信徒会館を兼ねる。

墓参りに来た檀家に開放するだけでなく、彼岸やお盆、施餓鬼などでも多くの人が

使用しているとのこと。

昭和文化館前から本堂を見る。

境内からの六地蔵。

境内から山門そしてその手前にケヤキ?の老木。

山門に向かって歩いていくと耳元に聞き慣れたブンブンの蜂の羽ばたきの音が。

蜂を目で追いかけると、欅の老木の地面に近い空洞に入っていった。

日本ミツバチであろうか?幹の空洞に巣を作っているらしい。

入り口の掲示板には小出川彼岸花のポスターが。

車を走らせしばし行くと交差点の片隅に石塔が四基。

交差点名は「打戻堂の前」。

『堂の前の辻』

剣の如き形の二十三夜塔は、右一之宮と左ふじさわと刻まれた道標。

右は猿田彦大神で、文化十癸酉年十一月、1813年の造立。

ここは盛岩寺まえの道路と子聖神社からの道路とが交差した場所。

左は月山・湯殿山・羽黒山の出羽三山信仰の石塔。

続いて右の庚申供養塔は、寛政二年で1790年の造立。

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26