PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

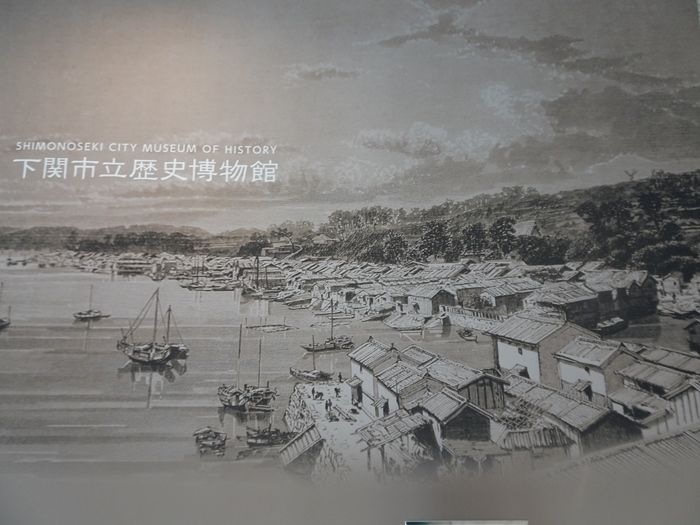

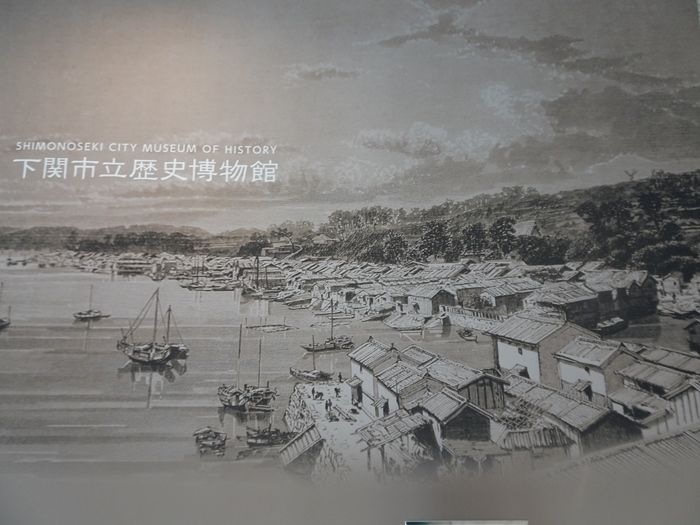

次に下関市歴史博物館を訪ねる。

長府博物館を継承する博物館として、平成28年11月18日リニューアルオープン。

長府毛利家の遺品や幕末維新期の資料を中心に収蔵・展示をしている。

幕末の風雲児・高杉晋作の詩書や坂本龍馬愛用の飯碗と湯呑等も展示。

坂本龍馬の手紙は収蔵数日本一を誇るのだと。

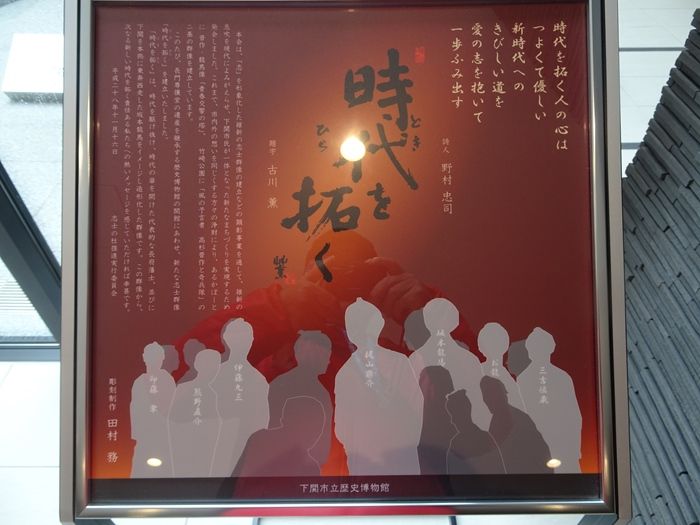

入口を入って目を引くのは維新の志士たちを顕彰するモニュメント「時代(とき)を拓(ひら)く」。

「時代を拓く人の心はつよくて優しい 新時代へのきびしい道を

愛の志を抱いて一步ふみ出す」。

反対側から。

内部は、常設展示と企画展示に分かれていた。最初に、常設展示の方に入ってみた。

撮影禁止と書かれている品以外はOKで常設展示はほとんど撮影可能であった。

【古代~中世の下関】

長門国府のほか、海陸交通の検察を目的とした長門関(下関)が置かれました。

国司の管轄の下、軍団(豊浦団)により守護された長門関の廃絶以降も、赤間関の設置により、

その地域的重要性は引き継がれました。

さらに、古代から中世に時代が移るなかで、赤間関は武士たちの合戦の舞台として、あるいは

東アジア社会のヒト、モノの交流の結節点として、その名を歴史に刻むことになるのです。

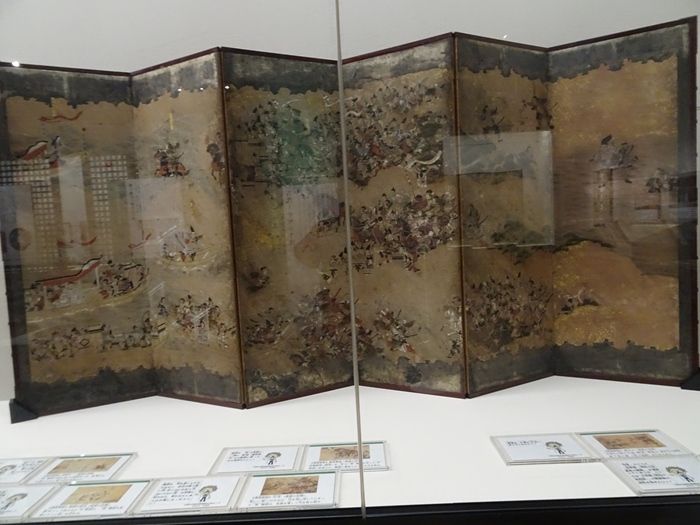

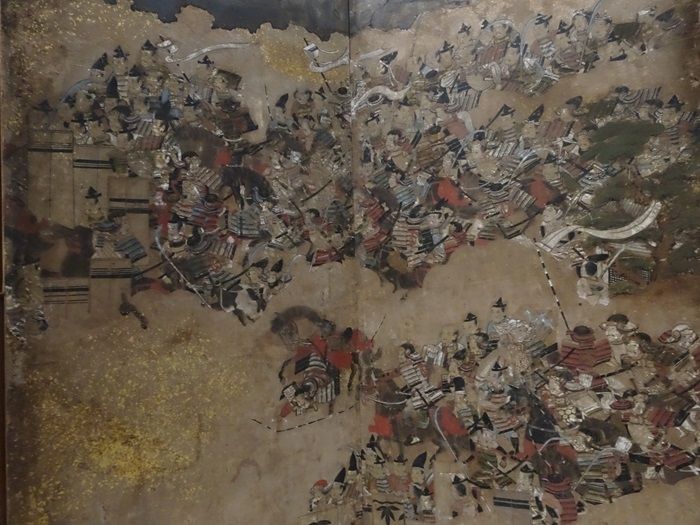

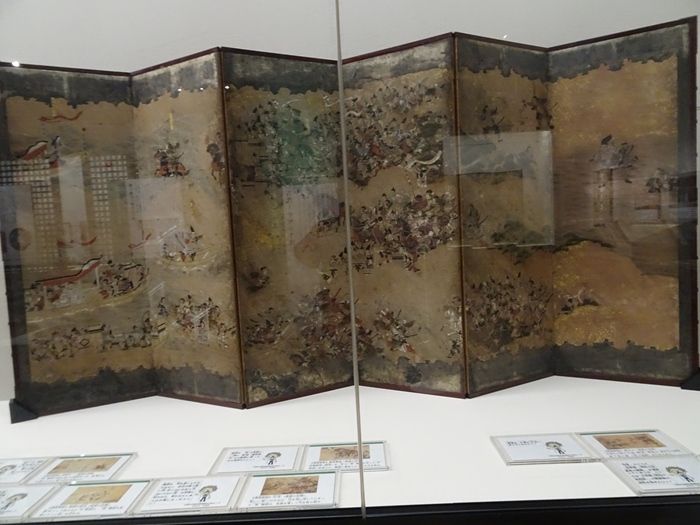

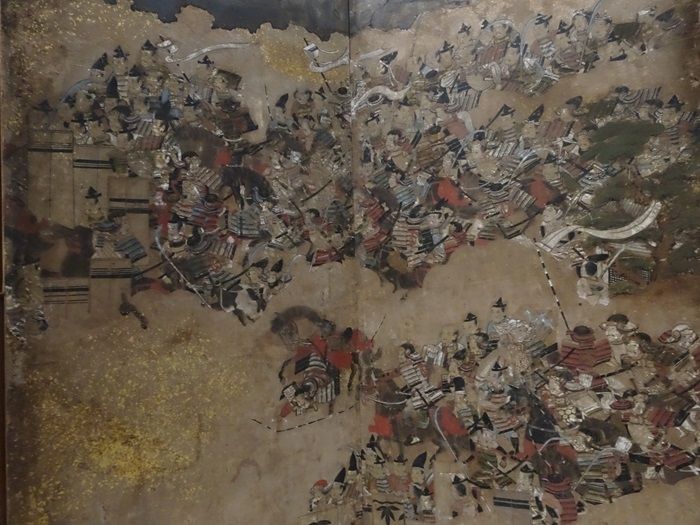

源平合戦図屏風。

壇ノ浦の合戦の教経入水の場面。

平教経は、源氏方の安芸太郎・次郎兄弟を両脇に抱え、死出の道連れとして入水する。

源平両者は激しい戦いを繰り広げたが,頼朝の弟である 源義経

平家は 壇ノ浦 で滅亡した。しかし、勝利の立て役者である義経は頼朝に謀反の疑いをかけられ、

追われる身となってしまった。

那須与一が扇の的を射落とす場面。

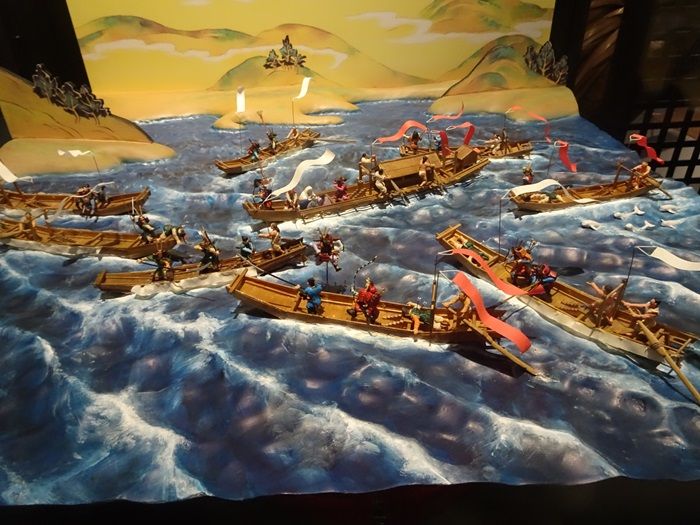

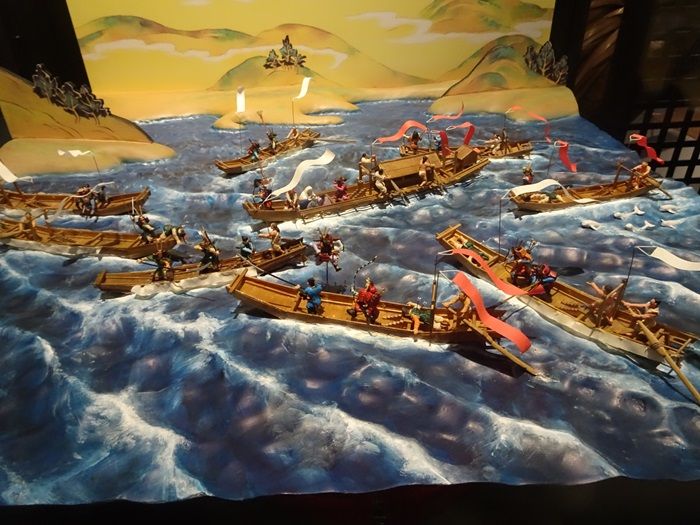

赤間神宮(旧阿弥陀寺)の所蔵の「紙本金地着色安徳天皇絵」をもとに、壇ノ浦合戦を

建礼門院、安芸太郎、次郎を道連れにした平教経の最期等を立体的に再現していた。

木造二十八部衆立像のうち、神母天像(じんもてんぞう・左)

乾闥婆像(かんたつばぞう・右)。

【中世~近世の下関】

赤間関を領有して外国と通交した大内氏は16世紀の半ばに滅亡し、毛利氏の時代が到来した。

この時期、石見銀山の開発によって大陸に日本産の銀が流入し、銀を求める人々が日本に

来航したため、東アジア社会で活発な交易が行われていた。赤間関は毛利氏の直轄関となり、

大陸から往来する人々との交易でさらに発展。また、支配者が移り変わる一方で、

下関地域の住人は、政治・商業・軍事など様々な分野で活動を広げていった。

毛利元就像。

弘元の次男。庶子(しょし)であったが,兄興元,その子幸松丸の没後,1523年毛利氏家督を継ぐ。

初め尼子晴久,のち大内義隆に属した。1529年,安芸石見(いわみ)黒人(こくじん)領主連合を

率いていた高橋氏を滅ぼしその位置を継承,1541年安芸守護家の武田氏を滅亡させて広島湾に

進出した。

【近世の下関】

関ヶ原の戦いの結果、毛利氏の領国は、中国地方八ヶ国から周防・長門の2ヶ国となった。

そのうち現在の下関市域には萩藩・長府藩・清末藩の領地が存在し、それぞれが独自の藩政を

展開した。また海峡は、海陸交通・流通の結節点として下関の人々を刺激し、商業・文化など

多方面に繁栄をもたらした。

毛利秀元画像 狩野探幽筆。

長門長府藩の初代藩主。

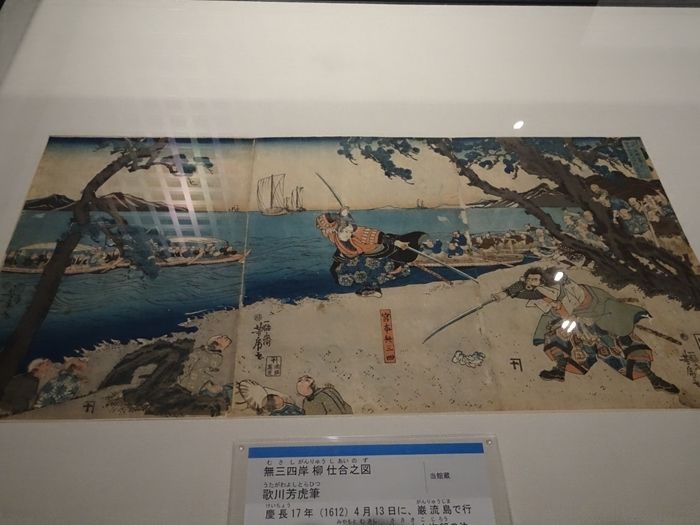

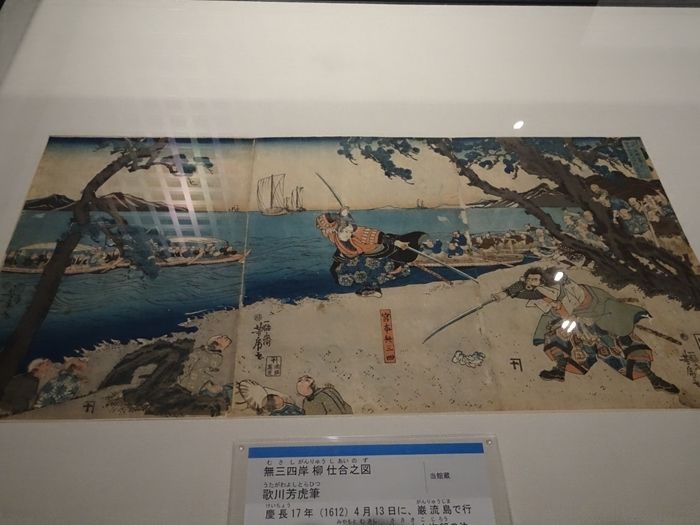

無三四岸柳仕合の図 歌川芳虎筆。

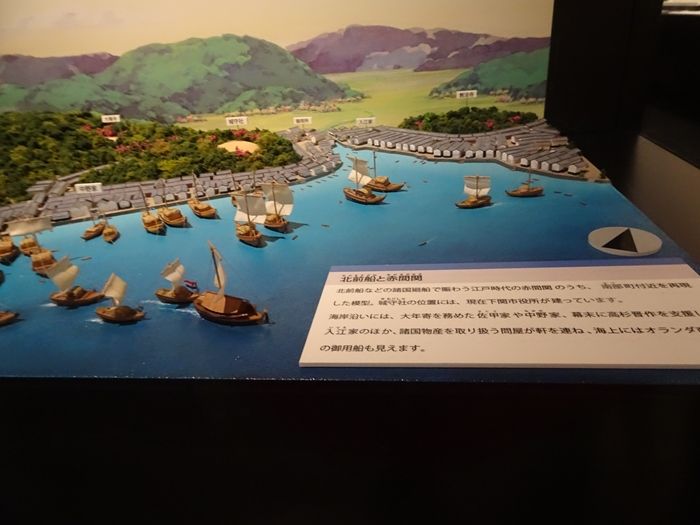

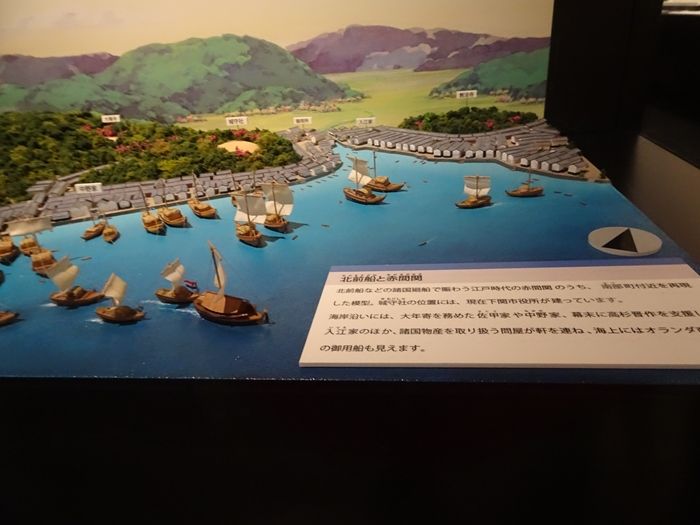

北前船と赤間関。

下関は、古くは赤間関(あかまがせき赤馬関)とも呼ばれ、これを略して馬関(ばかん)とも

呼ばれた。

古来より九州や中国大陸からの本州の玄関口として栄え、また山陽道(西国街道)と山陰道の

起点であること、海路では近世に西廻り航路(北前船)の経由地であったことより、ここは、

日本史における数々の重要な出来事に関係してきた都市でもある。

長府毛利家所蔵の鉄錆地六十四間筋兜、紫糸威二枚胴具足。

長門長府藩の藩主像。

毛利元運(もうりもとゆき)画像。

長門長府藩の第12代藩主。

毛利元周(もうり もとちか)画像。

長門長府藩の第13代藩主。

【幕末維新の下関】

幕末の下関は、諸藩士や諸国浪士、攘夷派の公家などが多数往来し、攘夷運動や倒幕運動の

一大拠点となった。また、下関では光明寺党や奇兵隊の結成、高杉晋作の挙兵など大小様々な

事件や事象が相次ぎ、海峡は、幕末維新期の日本に多大な影響を与えた下関戦争や幕長戦争

(四境戦争)の舞台となった。

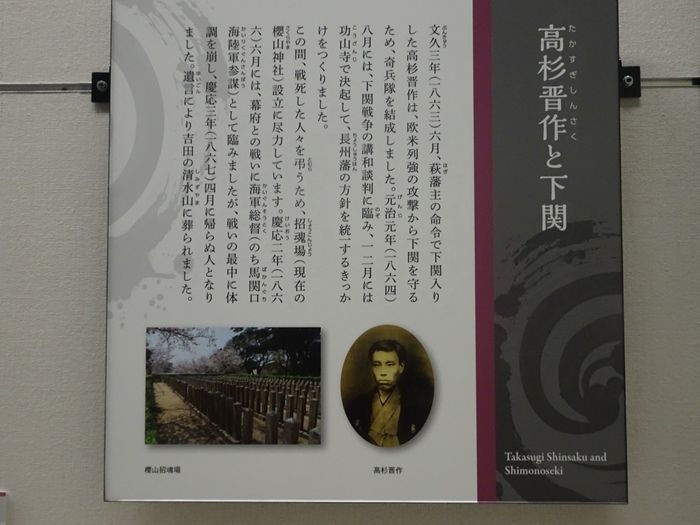

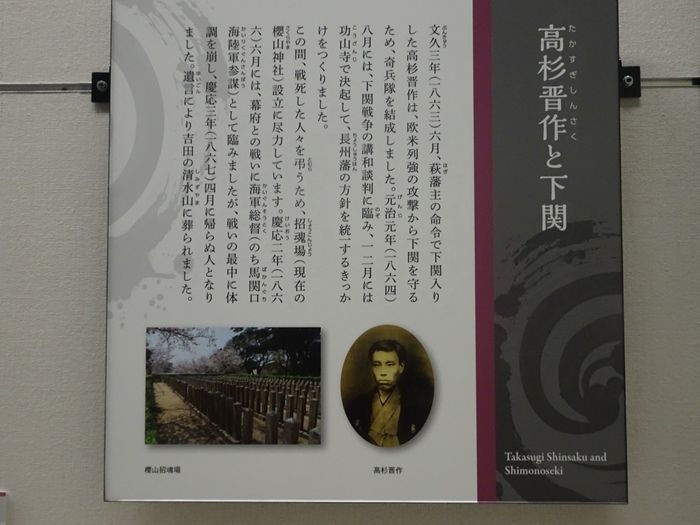

高杉晋作と下関。

高杉晋作は、天保10年(1839)、長州藩士高杉小忠太の長男として萩城下に生まれ、

藩校明倫館に学ぶ一方、松下村塾で吉田松陰に入門したのを機に希代の革命戦略家として

頭角をあらわした。

文久2年(1862)には幕府貿易視察団に加わり清国上海に渡り、ヨーロッパの半殖民地と

化した街を見て衝撃を受け、文久3年(1863)6月、下関を外国艦から防備するため奇兵隊を結成。

奇兵隊は武士以外でも「志」があれば入隊を許した画期的な軍隊となりました。

元治元年(1864)8月には、四国連合艦隊の下関砲撃事件の戦後処理にあたり、また同年12月には

長府功山寺で挙兵し、藩論を倒幕に統一。さらに下関開港・薩長同盟締結を実現した。

慶応2年(1866)には、小倉戦争で奇兵隊などを指揮し、長州再征軍との戦いに勝利をおさめたが、

この時、持病の結核が悪化し、慶応3年(1867)4月14日、27歳の若さで亡くなった。

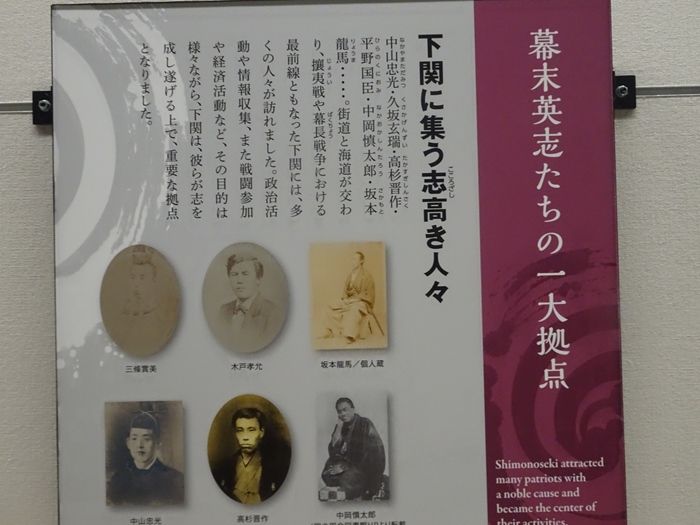

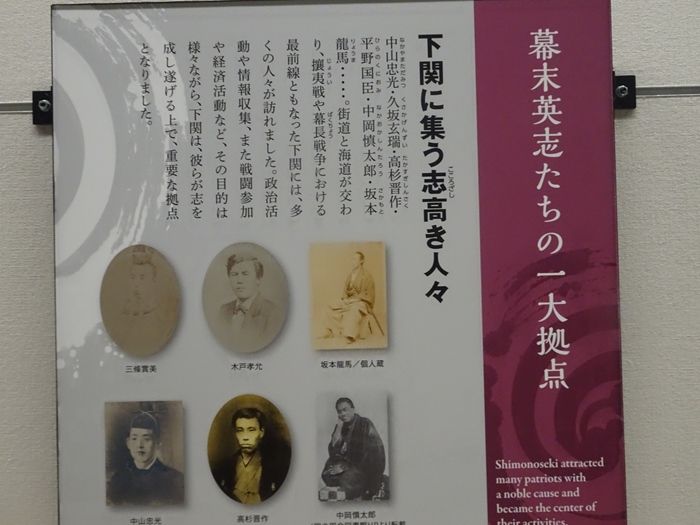

下関は幕末英志たちの一大拠点。

金比羅山堡塁砲台。

下関要塞の一部として明治26年(1893)に完成。

備砲は28cm榴弾砲が8門と側面防御用の12cmカノン砲4門。

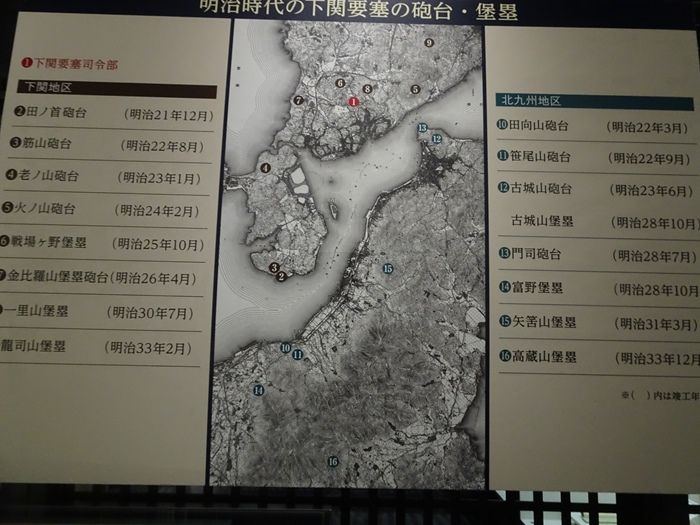

【近代の下関】

近世、海港都市として栄えた下関は、明治時代を迎えて近代都市へと急速に変貌。

産業構造の変化や海陸交通網の近代的な整備によって前代の下関経済を支えた問屋業が

衰退する一方で、銀行や商社が勃興した。

また、日本の大陸進出は、下関が再び対外貿易の拠点として重要視される契機となったが、

下関の要塞都市化にも繋がった。

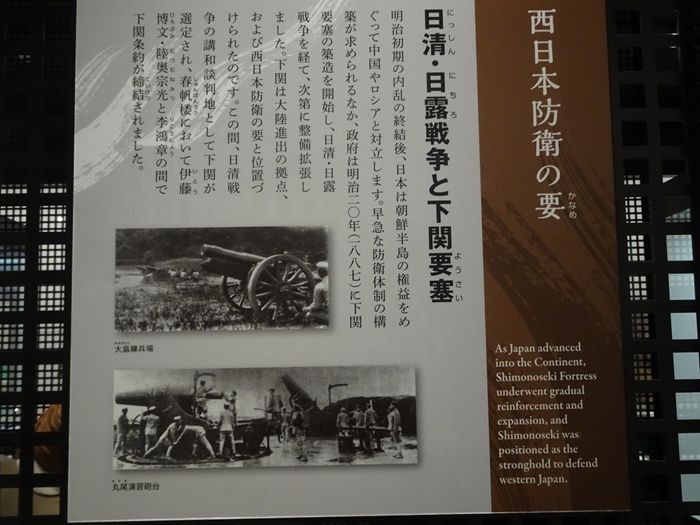

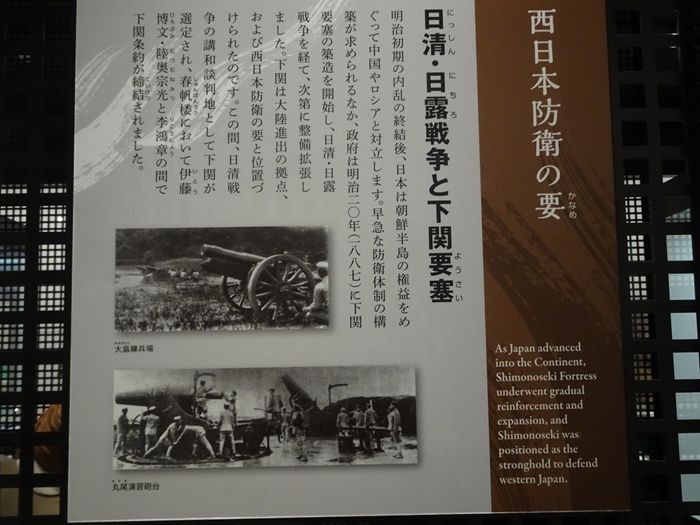

西日本防衛の要

明治時代、四面を海に囲まれた大日本帝国は外敵を防ぐため、全国に砲台を整備する必要に

迫られていた。1886年(明治19年)には陸軍省が全国に砲台を建築する事を計画し、

関門海峡でも1887年(明治20年)9月より、田の首砲台・田向山砲台を起工し要塞の

建設が開始された。この時代の防衛は、敵が海岸付近まで攻めてきた所を船と協力して撃滅する、

まさに「陸に砲台、海に船」といったものであった。そのため、陣地は関門海峡の沿岸に

集中しており、多くの大砲が設置された。

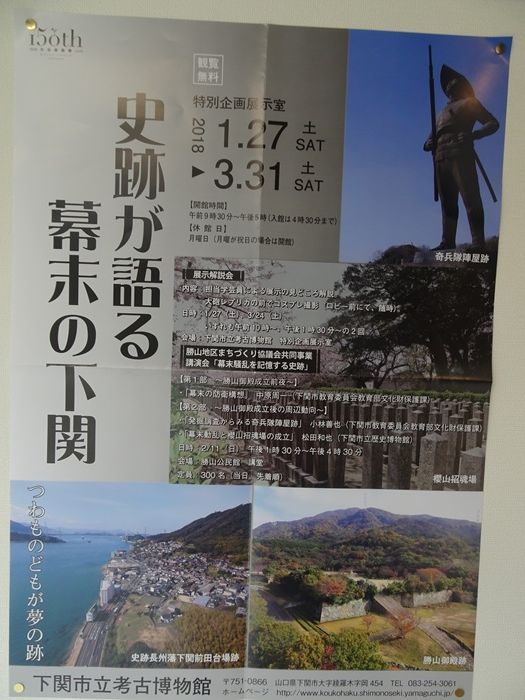

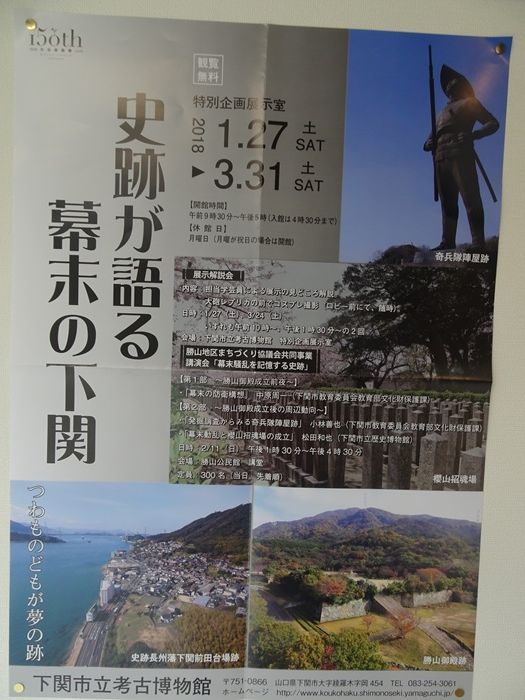

特別企画展示の「史跡が語る幕末の下関」ポスター。

下関戦争(馬関戦争)についての映像が。

下関戦争は、幕末に長州藩と、イギリス・フランス・オランダ・アメリカの列強四国との間に起きた、

文久 3 年( 1863 年)と同 4 年( 1864 年)の前後二回にわたる攘夷思想に基づく武力衝突事件。

長府博物館を継承する博物館として、平成28年11月18日リニューアルオープン。

長府毛利家の遺品や幕末維新期の資料を中心に収蔵・展示をしている。

幕末の風雲児・高杉晋作の詩書や坂本龍馬愛用の飯碗と湯呑等も展示。

坂本龍馬の手紙は収蔵数日本一を誇るのだと。

入口を入って目を引くのは維新の志士たちを顕彰するモニュメント「時代(とき)を拓(ひら)く」。

「時代を拓く人の心はつよくて優しい 新時代へのきびしい道を

愛の志を抱いて一步ふみ出す」。

博物館の中庭「光の庭」に設置されていた。

志士の群像はは、坂本龍馬と妻のお龍や、京都の寺田屋で龍馬の窮地を救った

長府藩士・三吉慎蔵、

龍馬とお龍をかくまった伊藤九三、長府集童場の創設者、熊野直介ら幕末の志士7人の像。

ブロンズ製で高さ約2m、横約2・4m。

反対側から。

内部は、常設展示と企画展示に分かれていた。最初に、常設展示の方に入ってみた。

撮影禁止と書かれている品以外はOKで常設展示はほとんど撮影可能であった。

【古代~中世の下関】

長門国府のほか、海陸交通の検察を目的とした長門関(下関)が置かれました。

国司の管轄の下、軍団(豊浦団)により守護された長門関の廃絶以降も、赤間関の設置により、

その地域的重要性は引き継がれました。

さらに、古代から中世に時代が移るなかで、赤間関は武士たちの合戦の舞台として、あるいは

東アジア社会のヒト、モノの交流の結節点として、その名を歴史に刻むことになるのです。

源平合戦図屏風。

壇ノ浦の合戦の教経入水の場面。

平教経は、源氏方の安芸太郎・次郎兄弟を両脇に抱え、死出の道連れとして入水する。

源平両者は激しい戦いを繰り広げたが,頼朝の弟である 源義経

平家は 壇ノ浦 で滅亡した。しかし、勝利の立て役者である義経は頼朝に謀反の疑いをかけられ、

追われる身となってしまった。

那須与一が扇の的を射落とす場面。

赤間神宮(旧阿弥陀寺)の所蔵の「紙本金地着色安徳天皇絵」をもとに、壇ノ浦合戦を

建礼門院、安芸太郎、次郎を道連れにした平教経の最期等を立体的に再現していた。

木造二十八部衆立像のうち、神母天像(じんもてんぞう・左)

乾闥婆像(かんたつばぞう・右)。

【中世~近世の下関】

赤間関を領有して外国と通交した大内氏は16世紀の半ばに滅亡し、毛利氏の時代が到来した。

この時期、石見銀山の開発によって大陸に日本産の銀が流入し、銀を求める人々が日本に

来航したため、東アジア社会で活発な交易が行われていた。赤間関は毛利氏の直轄関となり、

大陸から往来する人々との交易でさらに発展。また、支配者が移り変わる一方で、

下関地域の住人は、政治・商業・軍事など様々な分野で活動を広げていった。

毛利元就像。

弘元の次男。庶子(しょし)であったが,兄興元,その子幸松丸の没後,1523年毛利氏家督を継ぐ。

初め尼子晴久,のち大内義隆に属した。1529年,安芸石見(いわみ)黒人(こくじん)領主連合を

率いていた高橋氏を滅ぼしその位置を継承,1541年安芸守護家の武田氏を滅亡させて広島湾に

進出した。

【近世の下関】

関ヶ原の戦いの結果、毛利氏の領国は、中国地方八ヶ国から周防・長門の2ヶ国となった。

そのうち現在の下関市域には萩藩・長府藩・清末藩の領地が存在し、それぞれが独自の藩政を

展開した。また海峡は、海陸交通・流通の結節点として下関の人々を刺激し、商業・文化など

多方面に繁栄をもたらした。

毛利秀元画像 狩野探幽筆。

長門長府藩の初代藩主。

無三四岸柳仕合の図 歌川芳虎筆。

北前船と赤間関。

下関は、古くは赤間関(あかまがせき赤馬関)とも呼ばれ、これを略して馬関(ばかん)とも

呼ばれた。

古来より九州や中国大陸からの本州の玄関口として栄え、また山陽道(西国街道)と山陰道の

起点であること、海路では近世に西廻り航路(北前船)の経由地であったことより、ここは、

日本史における数々の重要な出来事に関係してきた都市でもある。

長府毛利家所蔵の鉄錆地六十四間筋兜、紫糸威二枚胴具足。

長門長府藩の藩主像。

毛利元運(もうりもとゆき)画像。

長門長府藩の第12代藩主。

毛利元周(もうり もとちか)画像。

長門長府藩の第13代藩主。

【幕末維新の下関】

幕末の下関は、諸藩士や諸国浪士、攘夷派の公家などが多数往来し、攘夷運動や倒幕運動の

一大拠点となった。また、下関では光明寺党や奇兵隊の結成、高杉晋作の挙兵など大小様々な

事件や事象が相次ぎ、海峡は、幕末維新期の日本に多大な影響を与えた下関戦争や幕長戦争

(四境戦争)の舞台となった。

高杉晋作と下関。

高杉晋作は、天保10年(1839)、長州藩士高杉小忠太の長男として萩城下に生まれ、

藩校明倫館に学ぶ一方、松下村塾で吉田松陰に入門したのを機に希代の革命戦略家として

頭角をあらわした。

文久2年(1862)には幕府貿易視察団に加わり清国上海に渡り、ヨーロッパの半殖民地と

化した街を見て衝撃を受け、文久3年(1863)6月、下関を外国艦から防備するため奇兵隊を結成。

奇兵隊は武士以外でも「志」があれば入隊を許した画期的な軍隊となりました。

元治元年(1864)8月には、四国連合艦隊の下関砲撃事件の戦後処理にあたり、また同年12月には

長府功山寺で挙兵し、藩論を倒幕に統一。さらに下関開港・薩長同盟締結を実現した。

慶応2年(1866)には、小倉戦争で奇兵隊などを指揮し、長州再征軍との戦いに勝利をおさめたが、

この時、持病の結核が悪化し、慶応3年(1867)4月14日、27歳の若さで亡くなった。

下関は幕末英志たちの一大拠点。

金比羅山堡塁砲台。

下関要塞の一部として明治26年(1893)に完成。

備砲は28cm榴弾砲が8門と側面防御用の12cmカノン砲4門。

【近代の下関】

近世、海港都市として栄えた下関は、明治時代を迎えて近代都市へと急速に変貌。

産業構造の変化や海陸交通網の近代的な整備によって前代の下関経済を支えた問屋業が

衰退する一方で、銀行や商社が勃興した。

また、日本の大陸進出は、下関が再び対外貿易の拠点として重要視される契機となったが、

下関の要塞都市化にも繋がった。

西日本防衛の要

明治時代、四面を海に囲まれた大日本帝国は外敵を防ぐため、全国に砲台を整備する必要に

迫られていた。1886年(明治19年)には陸軍省が全国に砲台を建築する事を計画し、

関門海峡でも1887年(明治20年)9月より、田の首砲台・田向山砲台を起工し要塞の

建設が開始された。この時代の防衛は、敵が海岸付近まで攻めてきた所を船と協力して撃滅する、

まさに「陸に砲台、海に船」といったものであった。そのため、陣地は関門海峡の沿岸に

集中しており、多くの大砲が設置された。

特別企画展示の「史跡が語る幕末の下関」ポスター。

下関戦争(馬関戦争)についての映像が。

下関戦争は、幕末に長州藩と、イギリス・フランス・オランダ・アメリカの列強四国との間に起きた、

文久 3 年( 1863 年)と同 4 年( 1864 年)の前後二回にわたる攘夷思想に基づく武力衝突事件。

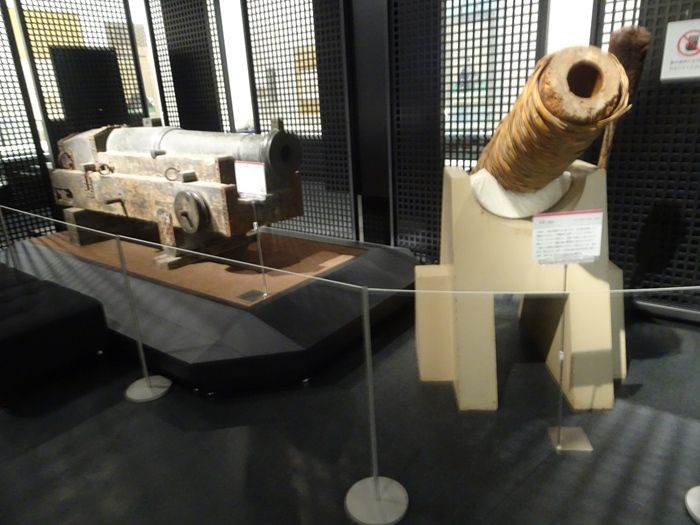

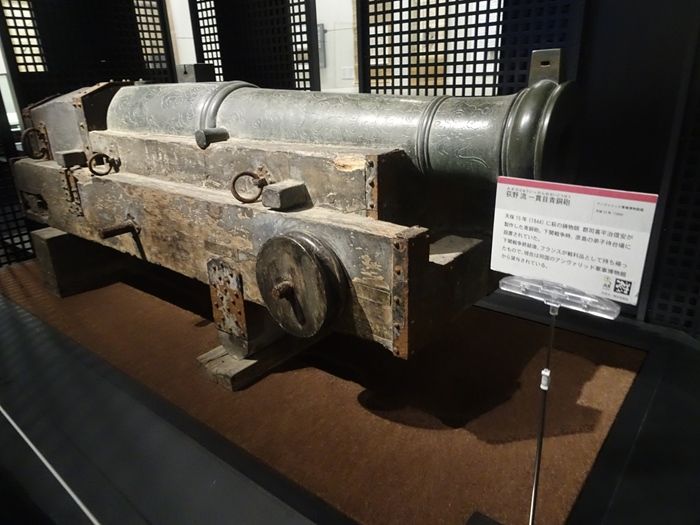

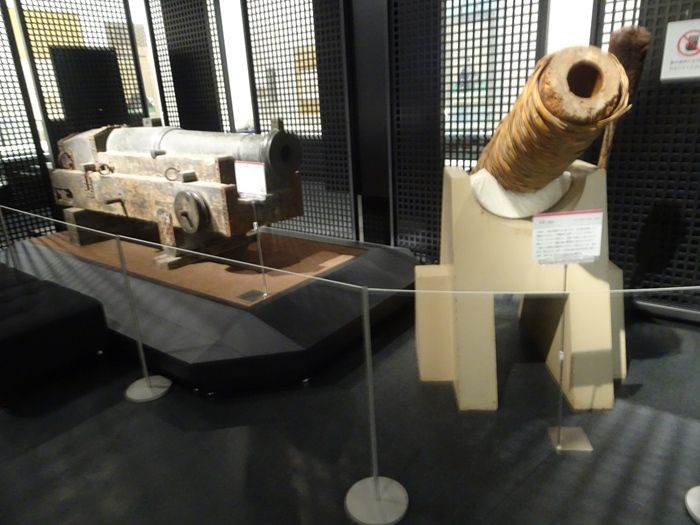

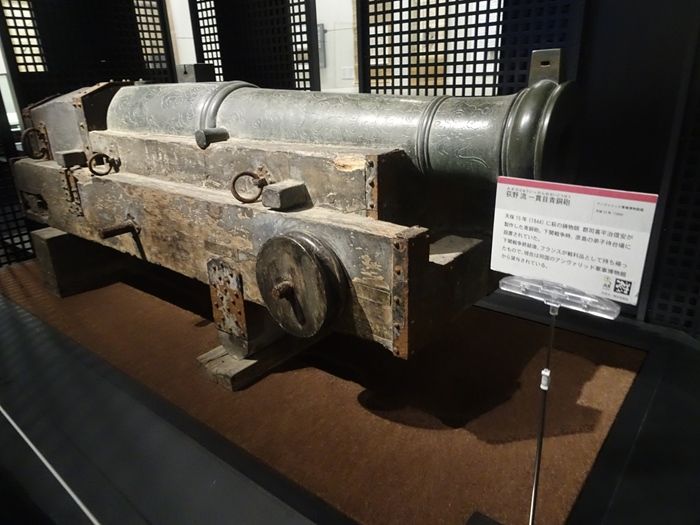

下関戦争(馬関戦争)のとき使われた大砲で長州砲らしい

萩野流一貫目青銅砲。

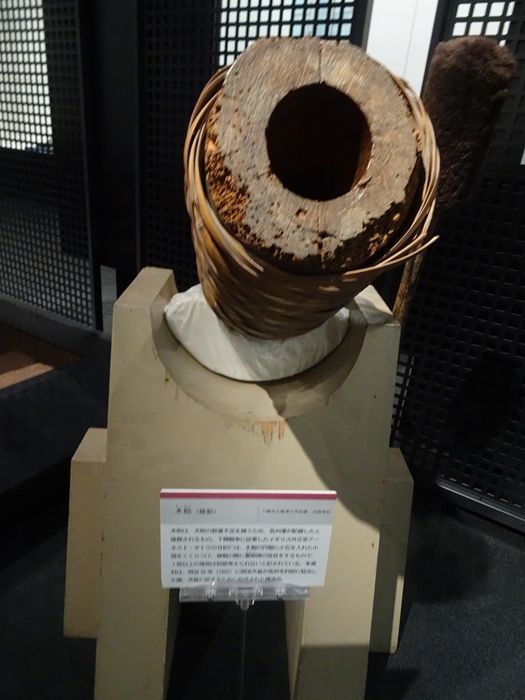

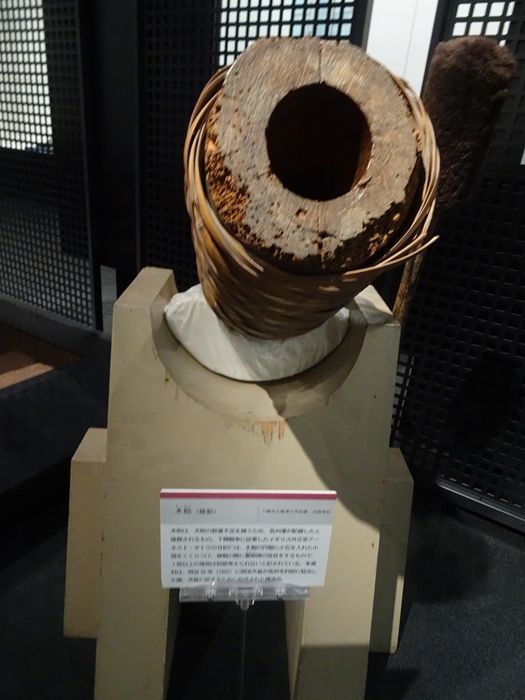

木砲(もくほう)。

下関戦争(馬関戦争)のとき使われた大砲で長州砲らしい

萩野流一貫目青銅砲。

木砲(もくほう)。

木砲は木をくり抜いて砲身を作り、周りに竹などを巻いて補強した大砲。焙烙玉や

棒火矢を発射できた。

性能は高くないが、金属が貴重な日本では多用され、大塩平八郎の乱や黒船来航時、

日露戦争まで、使用された記録が数多く残っていると。

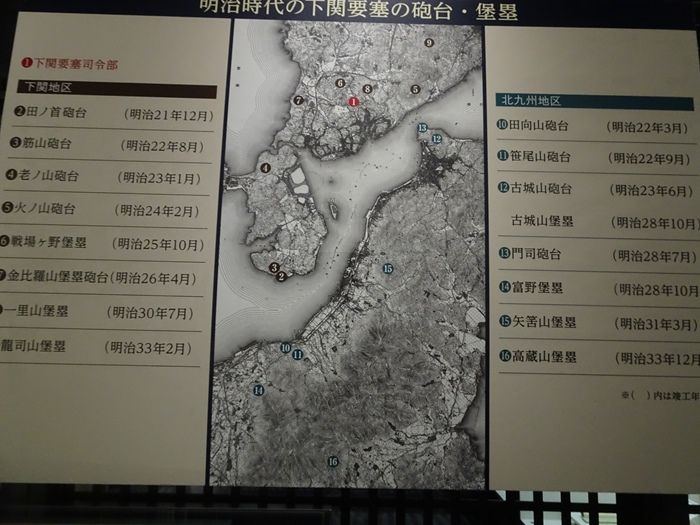

明治時代の下関要塞の砲台、堡塁。

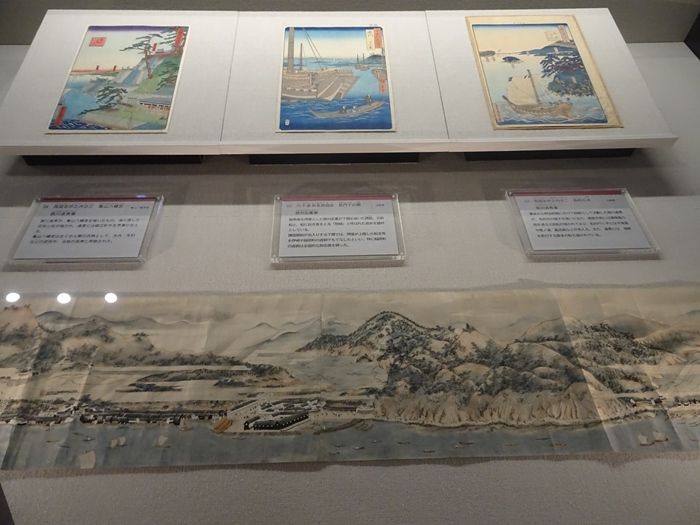

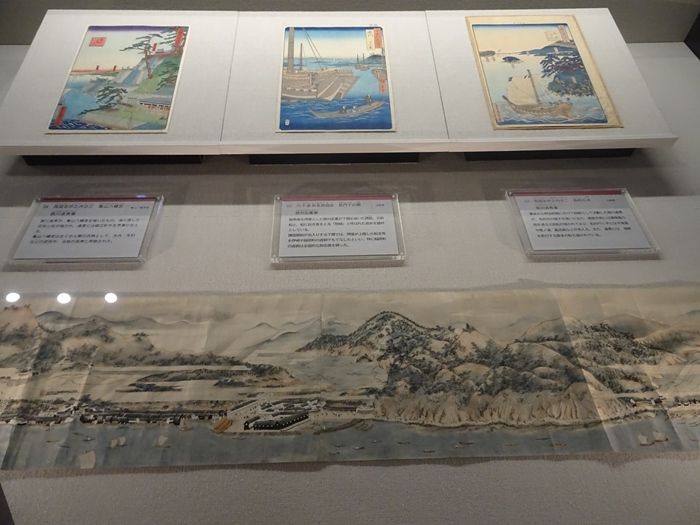

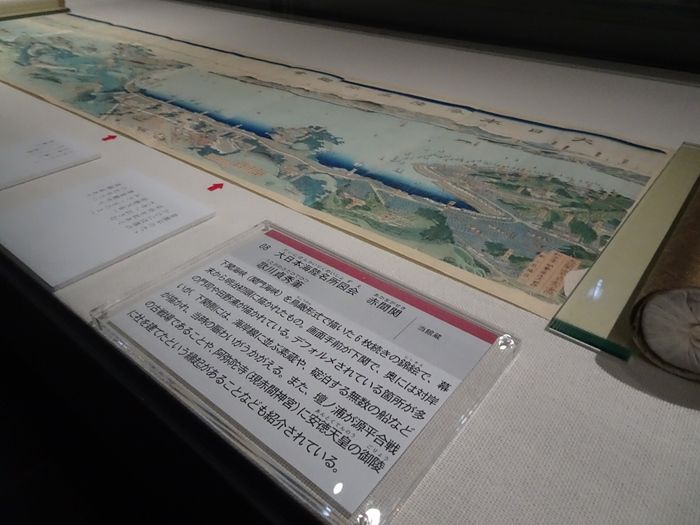

下関名所を描いた浮世絵。

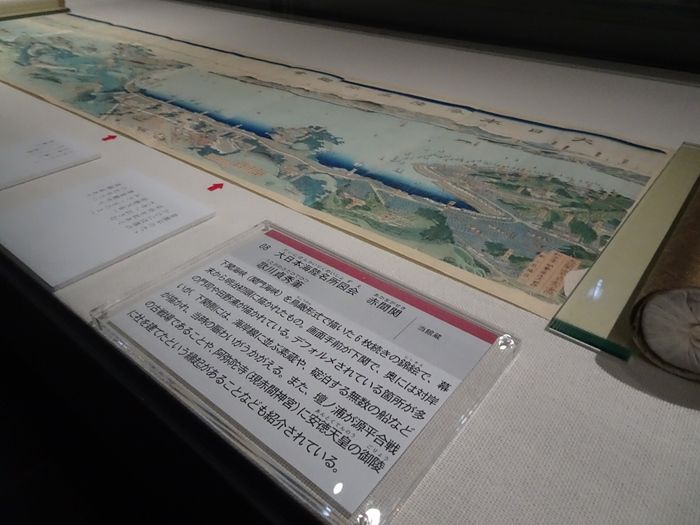

大日本海陸名所図絵 赤間関。

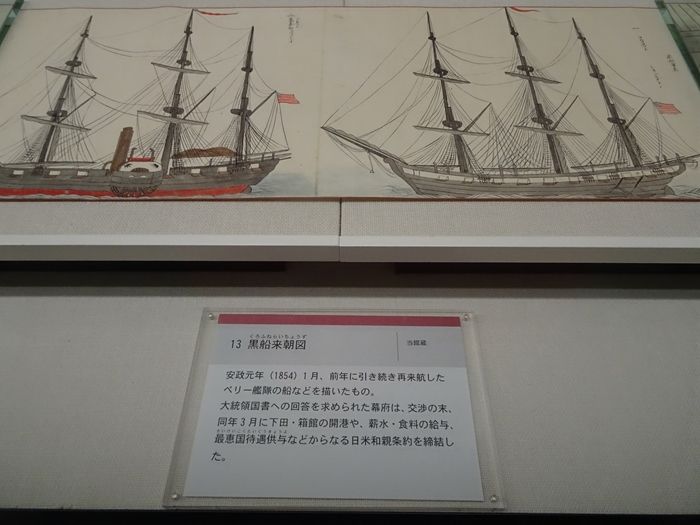

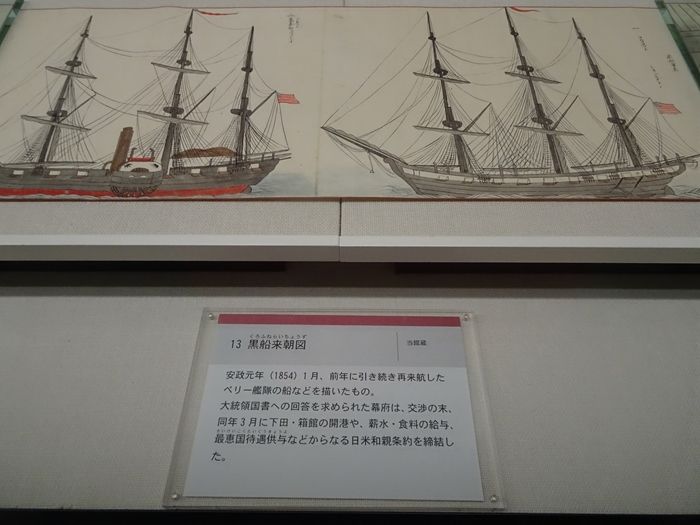

黒船来朝図。

1854年(嘉永7年1月16日)、ペリーは琉球を経由して再び浦賀に来航した。

幕府との取り決めで、1年間の猶予を与えるはずであったところを、あえて半年で

決断を迫ったもので幕府は大いに焦ったのであった。

日米和親条約(にちべいわしんじょうやく)は、嘉永 7 年 3 月 3 日( 1854 年 3 月 31 日)に江戸幕府と

アメリカ合衆国が締結した条約である。神奈川条約とも呼ぶ。日本側全権は林復斎(大学頭)、

アメリカ側全権は東インド艦隊司令長官のマシュー・ペリーである。

この条約によって日本は下田と箱館(現在の函館)を開港し、鎖国体制は終焉を迎えた。

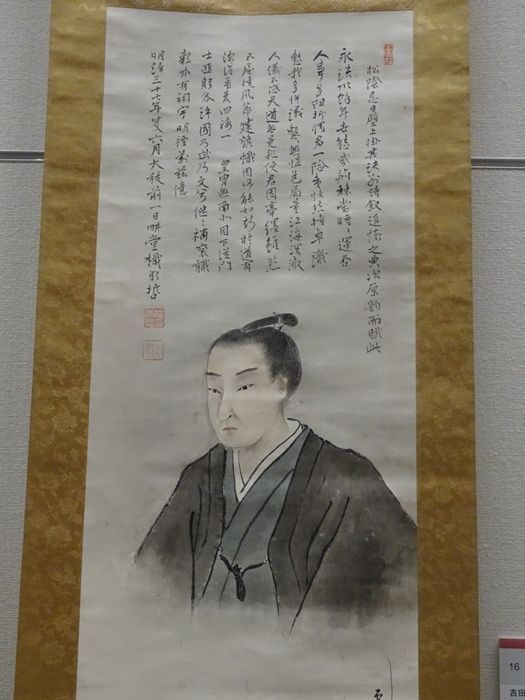

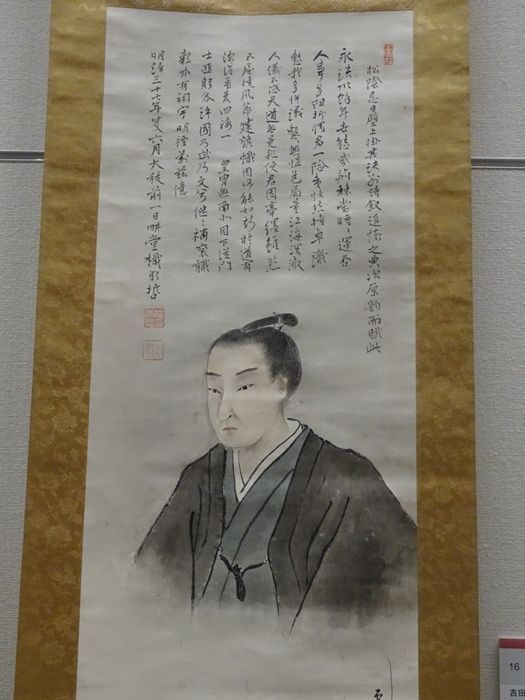

吉田松陰画像。

下関戦争(馬関戦争)のとき使われた砲弾。

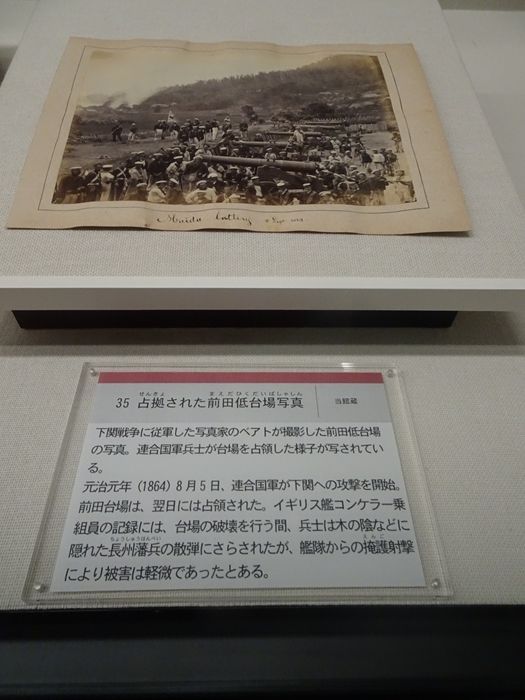

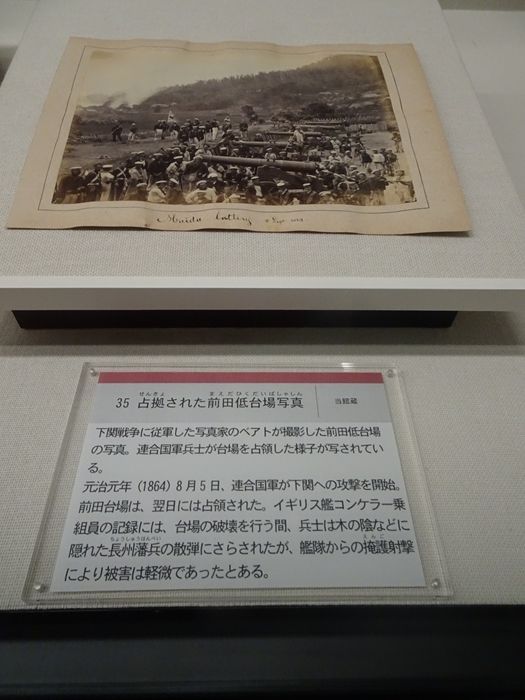

占拠された前田低台場写真。

・・・

つづく

・・・棒火矢を発射できた。

性能は高くないが、金属が貴重な日本では多用され、大塩平八郎の乱や黒船来航時、

日露戦争まで、使用された記録が数多く残っていると。

明治時代の下関要塞の砲台、堡塁。

下関名所を描いた浮世絵。

大日本海陸名所図絵 赤間関。

黒船来朝図。

1854年(嘉永7年1月16日)、ペリーは琉球を経由して再び浦賀に来航した。

幕府との取り決めで、1年間の猶予を与えるはずであったところを、あえて半年で

決断を迫ったもので幕府は大いに焦ったのであった。

日米和親条約(にちべいわしんじょうやく)は、嘉永 7 年 3 月 3 日( 1854 年 3 月 31 日)に江戸幕府と

アメリカ合衆国が締結した条約である。神奈川条約とも呼ぶ。日本側全権は林復斎(大学頭)、

アメリカ側全権は東インド艦隊司令長官のマシュー・ペリーである。

この条約によって日本は下田と箱館(現在の函館)を開港し、鎖国体制は終焉を迎えた。

吉田松陰画像。

下関戦争(馬関戦争)のとき使われた砲弾。

占拠された前田低台場写真。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.