PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

「山口県立萩美術館 ・浦上記念館」。

浮世絵・東洋陶磁・陶芸の 3 つのジャンルを専門とする美術館。

萩市出身の実業家浦上敏朗が収集した浮世絵・東洋陶磁などを山口県に寄贈したことを契機に、

1996 年(平成 8 年) 10 月 14 日に開館。

2010 22 年)には、 400 年の歴史を有する萩焼をはじめとする陶芸の振興を目的に、

新たに陶芸館を増築・開館したとのこと。

馬に乗る「山形有朋公像」。

長州藩領内の蔵元仲間・三郎有稔(ありとし)の子として生まれた。

幼名は辰之助、通称は小助、のち小輔、さらに狂介と改名。明治維新後は有朋の諱を称した。

高杉晋作が創設した奇兵隊に入って頭角を現し、後に奇兵隊の軍監となる。明治政府では

軍政家として手腕をふるい、日本陸軍の基礎を築いて「国軍の父」とも称されるようになったと。

晩年も、陸軍のみならず政官界の大御所、「元老中の元老」 [2] として隠然たる影響力を保ち、

「日本軍閥の祖」の異名をとった。ただし国政に深く関与するようになってからも、自身では

伊藤博文と並び、明治維新期に低い出自から栄達を遂げた代表的人物。

この山形有朋像は1930年(昭和五年)に完成し、最初は東京の霞ヶ関の陸軍大臣官邸に

置かれていたが、 上野公園、井の頭彫刻園と場所を替え、現在は萩市のこの位置にと。

萩・明倫学舎(世界遺産ビジターセンター) 案内の道路標識。

明倫学舎駐車場を縦断して進むと正面に萩・明倫学舎入口 案内板が。

萩藩校明倫館は、享保3年(1718)に5代藩主吉元が毛利家家臣の子弟教育のために

萩城三の丸(堀内)に建てた藩校。それから約130年後、嘉永2年(1849)に城下の

中心地(現在地)へと移転、規模を拡大した。

約1万5千坪(約5万㎡)もの敷地内に、宣聖殿と呼ばれた聖廟を中心に、西側に小学舎、

手習所などを含めた主として学問習得のための建物、それも漢学中心の初等・高等の

教育施設が配置され、東側には槍場、撃剣場、射術場などの武芸修練場、後方には水練池、

北方には約3千坪の練兵場が設けられていた。

吉田松陰や楫取素彦(小田村伊之助)もここで教鞭をふるったのだ。

創設より慶応3年(1867)廃館に至るまで、前後約150年の長期にわたって藩校としての

教育が行われ、幕末の長州藩の中で大きな役割を果たしたと。

敷地内には、旧明倫小学校本館(昭和10年に建てられた木造2階建ての校舎)があり、

平成8年に国登録有形文化財に登録されている。

藩校跡に建つ日本最大の木造校舎が、平成 29

年 3

月 4

日 萩・明倫学舎として開館した。

奥にあるのが旧萩藩校明倫館南門。

藩校明倫館の遺構で、新明倫館の正門として建てられたもの。

門は切妻造り本瓦葺きで桁行3.94m、梁間3.15mの一間一戸の四脚門で、左右に袖があり、

潜門がついている。この門は、藩主が聖廟を拝する春秋の「釈菜(せきさい)」(孔子祭)の

公式行事以外は開かれないと。

本願寺山口別院に移され正門となっていたが、寄付され平成16年(2004)に元の位置に

移築されたと。【市指定有形文化財】

明倫館南門の扁額。

並んで建つ左側の碑は、元文6年(1741)6代藩主毛利宗広が創建の由来を記して

建てたもので、旧明倫館から移したもの。

右側は嘉永2年(1849)13代藩主毛利敬親が新明倫館の開校を記念して建てたもの。

幕府に対する忠心を意味する箇所(幕命而)が削られた跡があると。【国指定史跡】

藩校明倫館跡地に昭和10年10月10日に建てられた木造2階建の小学校舎。

東西両端と中央玄関の棟に藩校明倫館の

外壁は1階部分は

屋根のフランス瓦や連続する窓の意匠が特徴的で、モダニズムへの萌芽も見られる。

改修整備し、平成29年(2017年)3月4日、「萩・明倫学舎」としてオープン。

平成27年1月に中央公園に建立された『久坂玄瑞進撃像』が迎えてくれた。

館内には、旧萩藩校明倫館展示室、豊富な萩の幸を使ったレストランや萩ならではの

土産を取り揃えたショップ、世界遺産「明治日本の産業革命遺産」を紹介する

「世界遺産ビジターセンター」や、幕末の歴史をひもとく貴重な資料を一堂に紹介する

「幕末ミュージアム」などがあった。

2号館 配置案内図。

【https://www.city.hagi.lg.jp/site/meiringakusha/2goukan.html】より

まずは2号館1F「幕末ミュージアム」から。

小川忠文氏から萩市に寄贈されたいわゆる「小川コレクション」で、江戸時代後期の

科学技術史(軍事・天文・測量・医学)及び歴史に関する膨大な資料群であるとのこと。

幕末維新動乱期に使用されたゲベール銃・エンフィールド銃などの鉄砲類や武具類などの

軍事関係資料が展示されていた。

2Fに上がり「天文」コーナー。

伊能忠敬が使ったものを複製した天体観測器「象限儀」「子午線儀」。

「象限儀」は測量のほか航海などに使われ、円の 4 分の 1 の扇形をした目盛りのついた定規に

望遠鏡がつき、天体を観測しながら現在地の緯度を割りだしたと。

望遠鏡。

「地理(測量)」コーナー。

「 伊能忠敬による測量活動 どのような道具をつかったか? 」

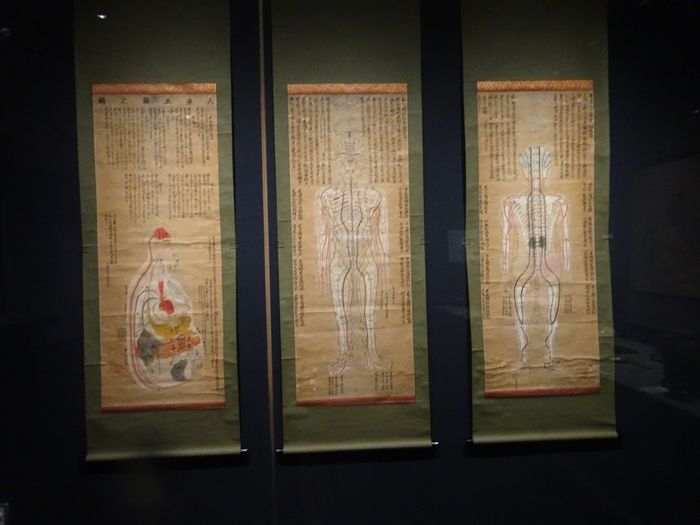

「医学」コーナー。

中央に鍼灸治療に用いられた経絡人形が。

もとは萩藩医栗山孝庵が所持していたと伝わる。

人身五臓之図(左)

頭蓋骨。

当時、ヨーロッパから輸入されたものであると。

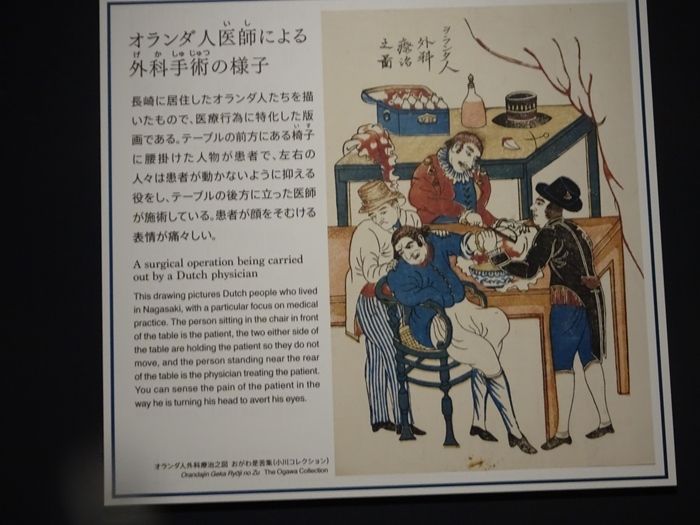

オランダ人医師による外科手術の様子。

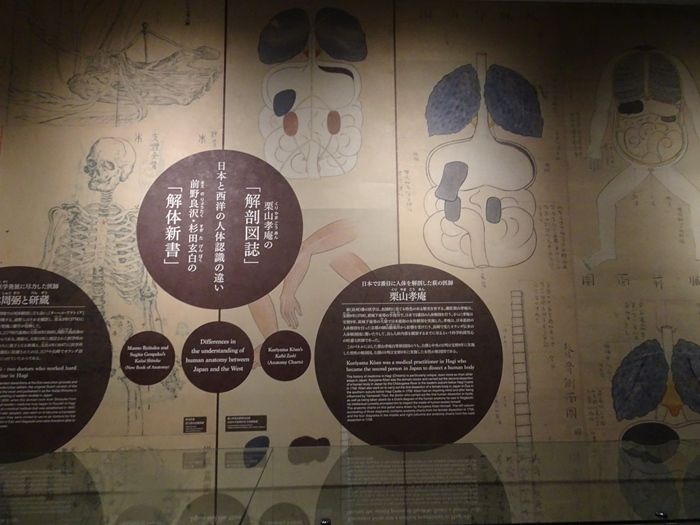

栗山孝庵:「解剖図誌」と前野良沢、杉田玄白:「解体新書」

手術器具。

「科学(機巧)」コーナー。

江戸時代の手回し扇風機。

江戸時代の和時計。

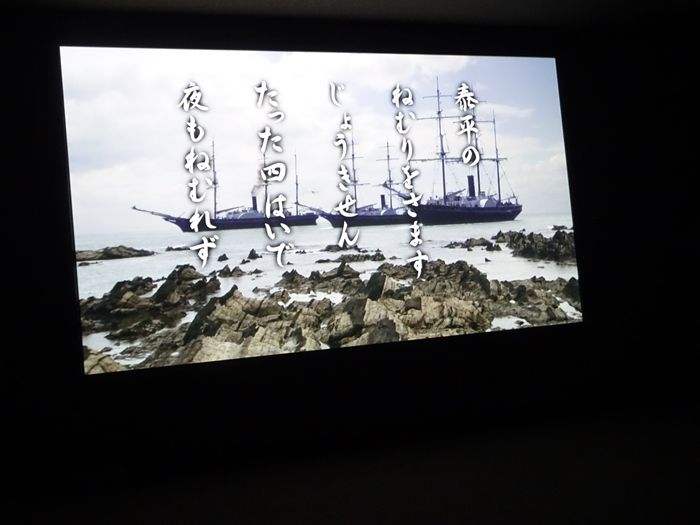

映像シアターではペリー来航の映像が。

旧萩市立明倫小学校校舎。

「世界文化遺産明治日本の産業革命と萩」のコーナー。

ここにも在りし日の萩城天守閣の写真が。

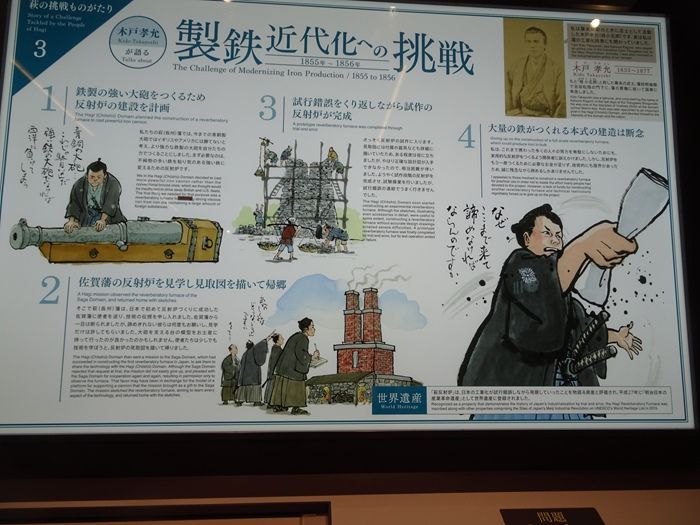

「製鉄近代化への挑戦」コーナー。

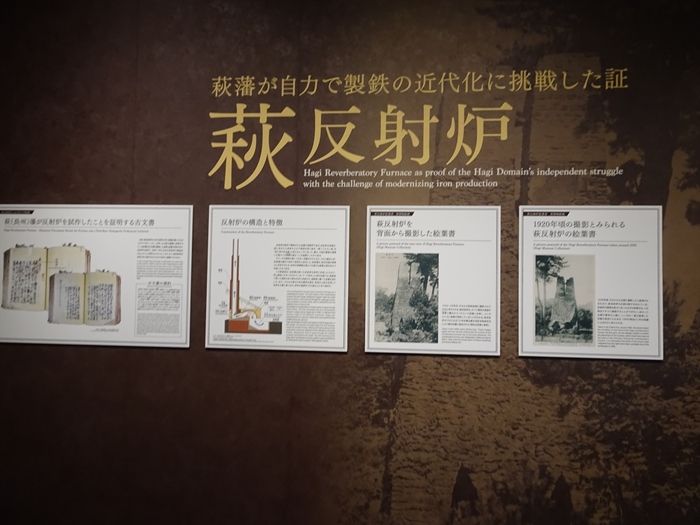

萩反射炉。

世界遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産のひとつ。

恵美須ヶ鼻造船所跡。

大板山たたら製鉄遺跡。

たたら製鉄(たたらせいてつ、英:Tatara)とは、日本において古代から近世にかけて

発展した製鉄法で、炉に空気を送り込むのに使われる鞴(ふいご)が「たたら」と

呼ばれていたために付けられた名称。 砂鉄や鉄鉱石を粘土製の炉で木炭を用いて

比較的低温で還元し、純度の高い鉄を生産できることを特徴とする。

「長州ファイブ」との記念撮影コーナー。

文化を学びやがて帰国後は、明治新政府の重鎮として日本の夜明けを支えた英傑達。

帰国後5人が5人ともそれぞれの分野で「生きた機械」となり新しい制度や

工学や技術の導入に従事した。

まさに日本の文明開化、夜明けの推進に大いに貢献したのであった。

後左:遠藤謹助 後中央:井上勝 後右:伊藤博文

・・・ つづく ・・・

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17