PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

京急線の向こう側にある『遍照院』。

横浜市神奈川区にある高野山真言宗の仏教寺院。

山号は密厳山、寺号を不動寺と称する境内を京急本線が走り山門前には踏切があるため、

「踏切寺」とも呼ばれていると。

『西洋野菜栽培とトマトケチャップふるさと』と書かれたプレートが歩道の脇に。

案内板の説明によると、横浜開港をきっかけとして国内に入ってきたセロリやトマトは、

東京と横浜という二大消費地に挟まれた子安で、盛んに栽培されていたようだ。

やがて1894(明治27)年、日本で最初のトマトケチャップの製造が地元の清水屋で

始まったと。

1903

(明治 36

年)年に横浜の清水與助(よすけ)氏が製造販売を開始したのが、

国産ケチャップのはじまりであると。

ウィキペディアによると

「1908

年(明治 41

年)には明治屋がトマトケチャップとマッシュルームケチャップの

輸入販売を開始する。同年にはまた、蟹江一太郎(カゴメの創業者)がトマトケチャップの

製造販売を開始している。 当時の日本ではまだほとんど未知の食材であり、色も輸入品より

悪かったため、同時に発売したウスターソースが好調な売れ行きだったのに対し、

当初の売り上げは芳しくなかった。その後トマトケチャップを用いる料理の普及拡大、

殺菌方法を変え仕上がりを改善したこと、積極的な宣伝などが奏功して急速に売り上げを

伸ばした。容器の変遷も消費拡大に大きな役割を果たした。発売当初はビール瓶に詰められて

いたため取り出しにくかったが、 1957

年に(他社に追随し)カゴメが広口瓶を採用し、

スプーンで必要なだけ取り出せるようになったことで 4

年後には売り上げが 2

倍近くに増えたと。

さらにその後ポリエチレンをブロー成形したチューブ入りのものが発売され、

使い勝手の良さから日本における主流となった。」と。

日本橋から26kmと。

足洗川の河口には釣り船が。

浦島町交差点を通過。

国道15号線出田町入口交差点にある歩道橋を渡る。

下の道路は旧東海道(第1京浜)。

右手に『良泉寺』 山門。

神奈川宿歴史の道『良泉寺』。

「神奈川区新町にある良泉寺は浄土真宗大谷派のお寺で海岸山良泉寺という。

本願寺第八世蓮如上人(応永22年(1415年)〜明応8年(1499年))に帰依した蓮誉が、

徳川幕府より境内地の施入を受け、現在地に移転したと伝えられている。

開港当時、諸外国の領事館に充てられることを快よしとしないこの寺の住職は、

本堂の屋根をはがし、修理中であるとの理由を口実にして、幕府の命令を断ったといわれる。」

本堂。

京急線の線路のガードを潜り『笠䅣稲荷神社(かさのぎいなりじんじゃ)』へ。

『 笠䅣稲荷神社 』

笠䅣稲荷神社は、社伝によると天慶年間(九三八〜九四七)に稲荷山の中腹に創祀され、

元寇に当たっては北條時宗より神宝を奉納されている。元禄二年(一六八九)山麓に移られて、

霊験ますますあらたかとなり、社前を通行する者の笠が自然に脱げ落ちるということから

笠脱稲荷大明神と称された。後に笠のぎ稲荷神社と改称され、明治二年に現在地に遷座された。

供えるという。」

社殿。

神奈川区東神奈川2に鎮座する笠䅣稲荷神社は天慶年間(938年〜947年)に稲荷山の中腹に

創祀された。元寇に当たっては北条時宗より神宝を奉納されたという古社である。

元禄2年(1689年)山麓に遷座した。霊験ますますあらたかとなり、社前を通行する者の

明治2年(1869年)に当地へ遷座し、明治17年(1884年)村社に列格した。

「新編武蔵風土記稿」によれば、笠脱稲荷社は9尺四方の社殿であったと記されている。

すなわち、「新編武蔵風土記稿」が編まれた文化・文政期(1804年〜1829年)には

神明宮の社殿と同じ大きさの社殿が建っていたことになる。

現在では神明宮は3尺四方と小さくなり、一方、笠のぎ稲荷神社は鉄筋コンクリート造に

するほどの大きな社殿になっている。

宇迦之魂命、明治天皇、日本武尊を祭神とする。

境内摂社の古峯神社と祖霊社。

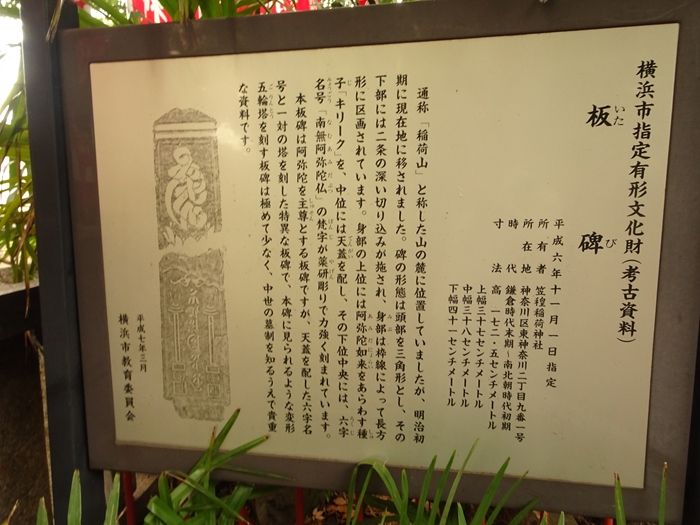

『板碑』。

上部には阿弥陀種子・梵字(キリーク)を刻む。

下部には中央に梵字で「南無阿弥陀仏」の文字。

「通称「稲荷山」と称した、山の麓に位置していましたが、明治初期に現在地に移されました。

碑の形態は頭部を三角形とし、その下部には二条の深い切り込みが施され、身部(みぶ)は

枠線によって長方形に区画されています。 身部上位には阿弥陀如来をあらわす種子(しゅじ)

「キリーク」を、中位にはには天蓋を配し、その下位 中央には六字名号(ろくじみょうごう)

「南無阿弥陀仏」の梵字が薬研(やげん)彫りで力強く刻まれています。

本板碑は阿弥陀を主尊とする板碑ですが、天蓋を配した六字名号と一対の塔を配した特異な板碑で、

本碑に見られるような変形五輪塔を刻す板碑は極めて特異な少なく、中世の墓制を知るうえで

貴重な資料です」と。

そして次に『能満寺』を訪ねる。

寺の前の道は「神奈川歴史の道」として整備されていた。

「能満寺は、海運山と号し、古義真言宗に属す。正安元年(一二九九)内海新四郎光善という

この地の漁師が、海中より霊像を拾い上げ、光善の娘に託していう霊像のことばにしたがって

建てたものがこの寺であるとの伝承がある。

本尊は高さ五寸(十五センチ)木造坐像の虚空蔵菩薩で、海中より出現したと伝えられている。

かつては、神明宮の別当寺で同一境内地に同社もあったが、神仏分離令で分かれ今日に至っている。」

『芭蕉句碑』

ばせを翁 「父母の しきりにこひし 雉子の聲」。

「ばせを翁」とは「芭蕉翁」のことである。

貞亨5年(1688年)春、芭蕉が尾張国の俳人・坪井杜国(つぼいとこく)と

高野山を訪れて詠んだ句。

意味は、静かな杉木立の中、お互いに呼び合う雌雄の雉の声を聞いた芭蕉は

父母の姿をしのんだと。

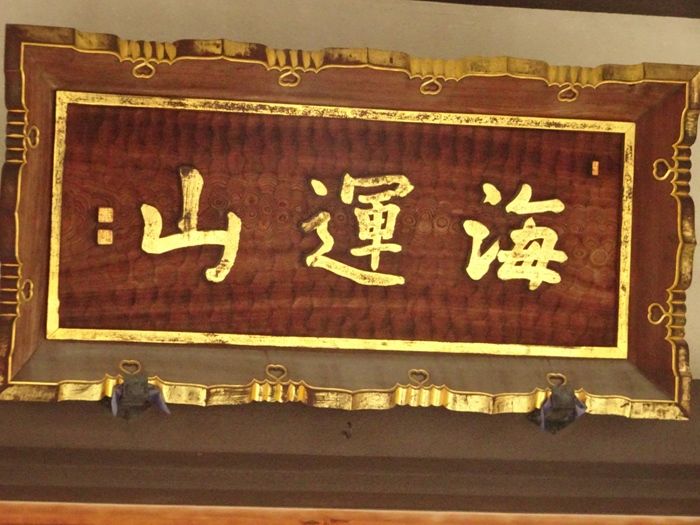

『能満寺』本殿。

「海運山」と書かれた扁額。

山門を正面から再び。

能満寺の隣の『神明宮』。

東神奈川神明宮は、能満寺が創建された正安元年(1299)に創建。

明治18年に村社に列格。

拝殿。

交通量の多い国道沿いだが、この一角は小公園もあり、寺院もあり、静かな佇まいがあって

心落ち着くスポット。

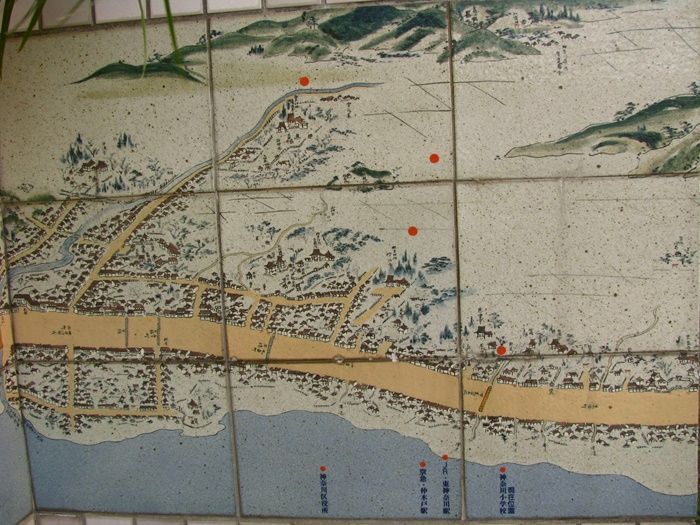

神奈川小学校敷地の角に神奈川宿の「東海道分間延絵図」の神奈川宿部分のタイル絵が。

「東海道分間延絵図」とは、江戸幕府が東海道の状況を把握するために文化3(1806)年に

作成した詳細な絵地図。沿道にある主な問屋・本陣・脇本陣・寺社などが丹念に描かれ、

一里塚・道標・橋・高札なども描かれている。

東海道の他にも、中山道・甲州道・奥州道・日光道の五街道と、それらに付属する街道地図も

同時期に作成され、「五街道分間延絵図」絵図篇が作成された 。

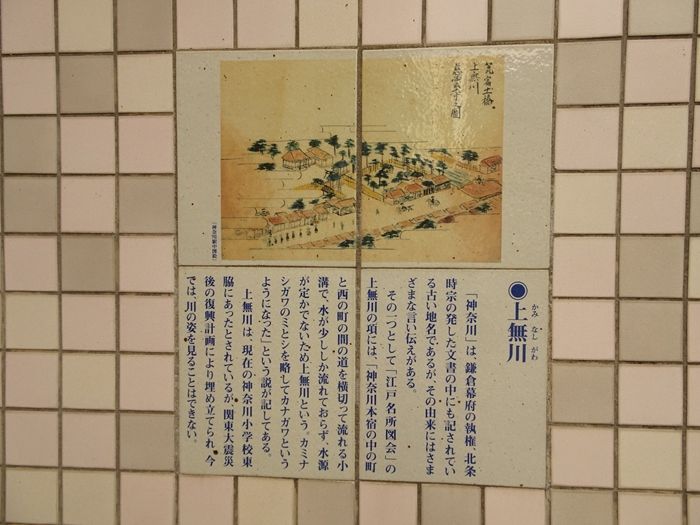

今は姿を消した、上無川(かみなしがわ)。

「「神奈川」は、鎌倉幕府の執権、北条時宗の発した文書の中にも記されている古い地名

であるが、その由来にはさまざまな言い伝えがある。

その一つとして「江戸名所図会」の上無川の項には「神奈川本宿の中の町と西の町の

間を横切って流れる小溝で、水が少ししか流れておらず水源が定かでないため上無川

という。カミナシガワのミとシを略してカナガワというようになった」という説が記

してある。上無川は現在の神奈川小学校東脇にあったとされているが、関東大震災後

の復興計画により埋め立てられ、今では川の姿を見ることはできない」と。

壁画の前には雑草が葉を伸ばしていたが・・・・。

軽井沢から台町(だいまち)へ。

軽井沢坂の文字が読み取れる。右に台町の茶屋街。

台町から青木町、滝の橋へ。

台町茶屋街が続く。神奈川台の下、水際の神奈川浜(神奈川浦)にも集落が見える。

左手の小高い山の上に飯綱社(現大綱金刀比羅神社)。尾根を右に伝って中腹には

アメリカ領事館の置かれた本覚寺。中世には青木城の一角を占めた。

街道沿いの青木町字(あざ)元町に洲崎明神。渡船場が現れるのは幕末の開港期か。

いちばん右は滝の川を渡る滝の橋。橋のすぐそば、権現山(現幸ヶ谷小学校、幸ヶ谷公園)から

尾根が本覚寺、飯綱山(現高島山)まで延びている。

滝の橋から神奈川町へ。

滝の橋周辺が神奈川宿の中心地。神奈川宿仲之町のやや内陸に、御門石を経て御殿跡が見える。

神奈川町新町(しんまち)、並木町。

新町は宿入口。オランダ領事館の置かれた長延寺が見える。

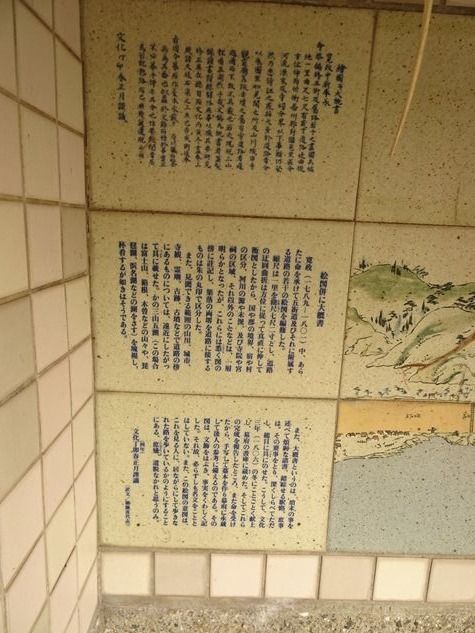

『絵図併に大概書』。

「五街道分間延絵図」絵図篇の巻頭に載せられている「絵図并大概書」という文と

柳瀬喜代志氏の訳文もかかれていた。

「寛政(一七八九~一八○一)中、あらたに命を承けて五街道及びそれに附属する

道路の若干の絵図を編修した。

縮尺は一里を曲尺七尺二寸とし、道路の迂回曲折は方位に従って真直に伸して衝図としたから、

国や郡の境界、宿や村の区分、河川の源や未派、及び寺院や宮祠の区域、それ以外のことなどは、

一層明らかとなったが、これらには悉く図の傍に註記し、集落の両境を道路に接するものは

朱の丸印で区分した。

また、見聞できる範囲の山川、城市、寺観、霊廟、古跡、古墳などで道路の傍にあるものに

ついては、遠近にしたがって具に載せた。かの三山五湖(この場合は富士山、箱根、木曽などの

山々や、琵琶湖、浜名湖などの湖をさす)を塊視し、杯看するが如きはそうである。

また、大概書というのは、瑣末の事を述べて煩縟な諸書、錯綜せる駅路、庶事は、

その要事をとり、深くしらべてただし、総目に具にのせた。こうして、文化三年(一八○六)の

冬にことごとく献上し、幕府の書庫に蔵めた。そしてこれらの完成を報告したところ、

また命を受けたから、手写して藁本を作り幕府に永蔵して後人の参考に備えるのである。

その図は、文飾をはぶき、事実をくわしく記した。それ故、必ずしも名文をこととはしていない。

また、この絵図の意図は、これを見る人に、居ながらにして歩きなれた路を歩いているかのように

することにある。庶幾、遺脱なかれと思うのみ。 文化丁卯春正月謹識」と。

そして蕎麦屋で昼食。

蕎麦とカツ丼のセットを楽しむ。

昼食後は再び旧東海道を下る。

『東光寺』。

真言宗智山派寺院の東光寺は、平尾山と号す。

東光寺は、太田道灌( 1432-1486 )が小机城を攻略後、平尾内膳が太田道灌より与えられた

守護仏を元に当寺を創建したと。

寅歳開扉武南十二薬師如来霊場 11 番、東国八十八ヵ所霊場 19 番。

門が閉まっていて境内には入れなかったので塀越しに。

次に『熊野神社』を訪ねる。

鳥居と社殿が正面に。

手水舎。

そして『金蔵院』山門。

『神鏡山』と書かれた扁額。

真言宗智山派寺院の金蔵院は、神鏡山東曼陀羅寺と号す。

金蔵院は、京都醍醐三宝院の始祖勝覚僧正が開基となり寛治元年( 1087 )に創建。

慶長 4 年( 1599 )に徳川家康より寺領 10 石を拝領、多くの末寺を擁する中本寺格の寺院。

玉川八十八ヶ所霊場 3 番、東国八十八ヵ所霊場 20 番。

「金川砂子」のこの図には江戸後期の様子が描かれている。参道は街道まで延び、

金蔵院・熊野神社が境内に並び立っている。

本堂前には家康の「御手折梅」と称された梅の古木が描かれている。

この寺も境内には入れず。

旧東海道の松並木を歩く。

左右には住宅街が押し迫り。

『神奈川宿 高札場跡』

その規模は、間口約5m、高さ3.5m、奥行1.5mと大きかった。

この高札場は資料をもとに復元したもの。

高札場は幕府の法や規則を掲示する場所で、いわゆる政府の広報の場。

高札場は神奈川県警察署西側付近にあったが、神奈川地区センター前に復元したもの。

左手には浄土宗正覚山法雨院『成仏寺(じょうぶつじ)』。

成仏寺は永仁年間(1290年代)の創建。当初は四宗兼学(真言・仏心・律・浄土)であったが

江戸時代初期に浄土宗一宗となった。

徳川が神奈川御殿を造るにあたり成仏寺のかつての境内を敷地に定め、その代替地として

下されたのが現在地。その当時は塔頭(たっちゅう)六坊を持つ大寺であった。

開港期は初めオランダ領事館、オランダ領事館が長延寺に移転した後は

アメリカ人宣教師の宿舎にあてられた。ヘボン博士も来日当初はここを宿舎としたと。

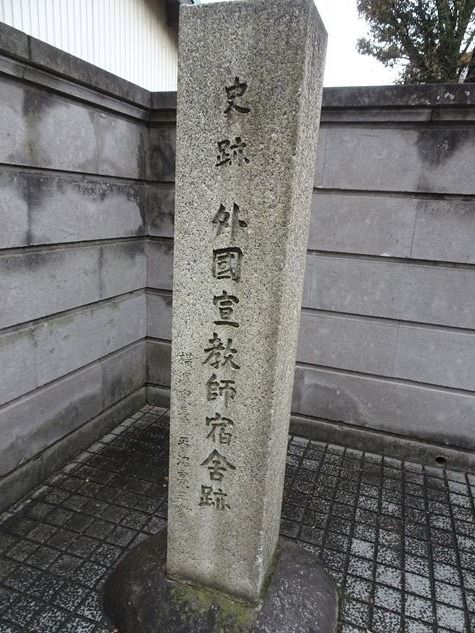

『史跡 外国宣教師宿舎跡』と刻まれた石柱。

安政6年(1859年)の横浜開港当初、アメリカ人宣教師の宿舎として使用された。

ヘボン式ローマ字や日本最初の和英辞典「和英語林集成」の編纂で知られる

ジェームス・カーティス・ヘボン、日本滞在日記を残したフランシス・ホール、

聖書の和訳や英語教育を行った宣教師サミュエル・ロビンス・ブラウンなどが滞在した。

文久2年(1862年)には、のちに駐日公使となるイギリスの外交官アーネスト・サトウが

成仏寺を訪れ、ブラウンに日本語を学んでいるのだと。

成仏寺 本堂。

成仏寺 境内。

・・・ その3 ・・・に戻る

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12

最近TVを見ていて、正月の「家康江戸を造る?」で小判を造る時関ケ原で勝って、京都の高札場へ木札を立てていましたね

大晦日の紅白歌合戦でも、徳島の足立美術館から中継

画面を見てすぐにわかりましたよ

最近はフィーバーしているようですね (2019.01.07 08:35:27)